第8课 土地的誓言 教学设计-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂

文档属性

| 名称 | 第8课 土地的誓言 教学设计-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 11:09:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第8课 土地的誓言 教学设计

【素养目标】

1.了解文章的写作背景,疏通文章内容。

2.品味欣赏精彩的语句和段落描写,学习作者的写作手法。(重难点)

3.感受作者对故乡挚痛的热爱之情和强烈的爱国情怀。(重点)

【课时安排】1课时

学习任务:

任务一 知识积累(预习检测)

任务二 初读·感知誓言

任务三 再读·品析情感

任务四 细读·明写法 赏语言

任务五 拓展·家国之情

【教学过程】

【新课导入】

古老的东方有一片美丽的土地,他有着悠久灿烂的文明。五千年的文明古国在1931年9月18日的那天,被烙上了灾难和耻辱的印痕。日寇的铁蹄揭开了这场悲剧的序幕,从那一天起,沈阳、东北三省乃至中华民族,经历了长达14年的苦难与抗争。1941年9月18日,一位流浪在关内东北的作家端木洪亮,遥望着生他养他的家乡,找寻着北方的大熊星座,他满怀悲愤和思念,写下了激情飞扬的文章,那就是土地的誓言。

任务一 知识积累(预习检测)

1.了解作者、写作背景、文体知识

2.掌握生字,词理解词语意思并能运用到写作和日常生活中

【作者名片】

端木蕻良(1912—1996),原名曹京平,辽宁昌图人,作家。他和萧军、萧红、舒群、骆宾基、白朗等人被称为“东北作家群”。代表作有长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《大江》,短篇小说集《憎恨》《风陵渡》,童话《星星记》等。

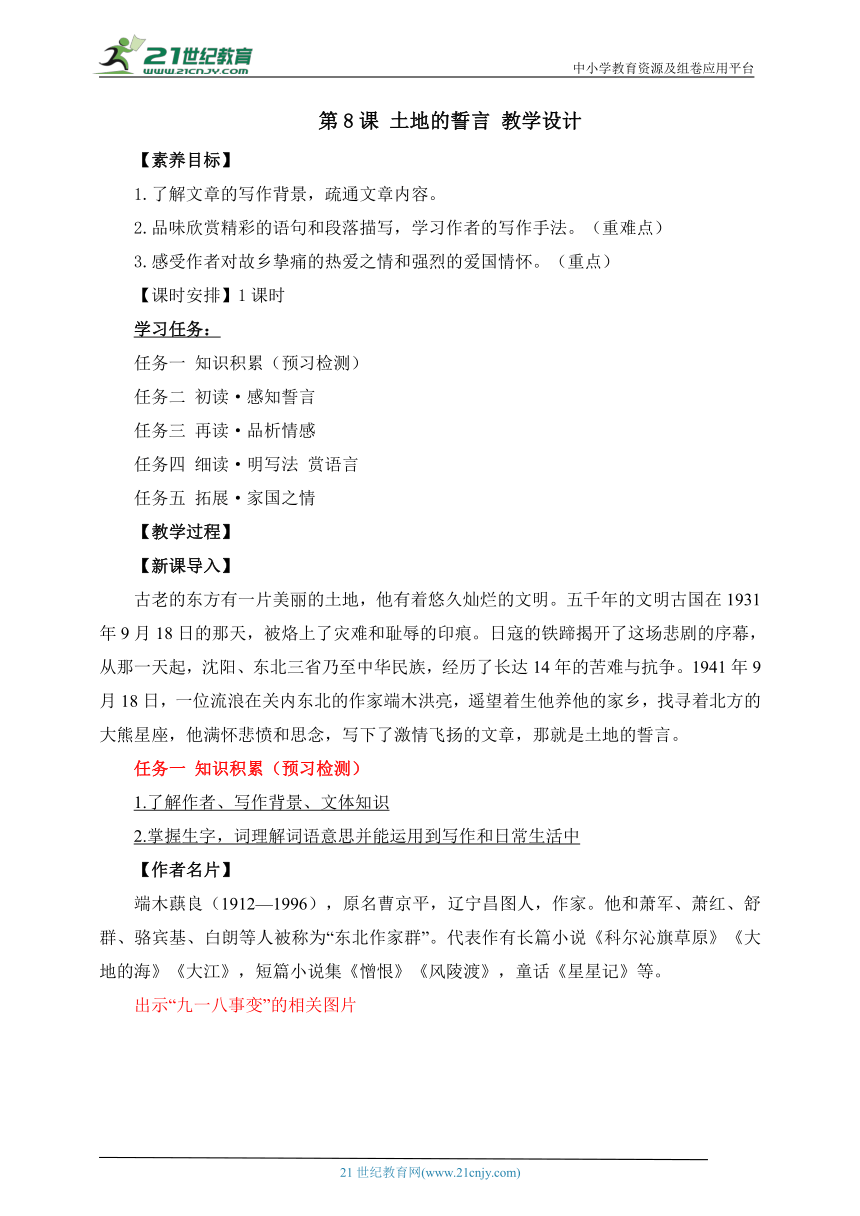

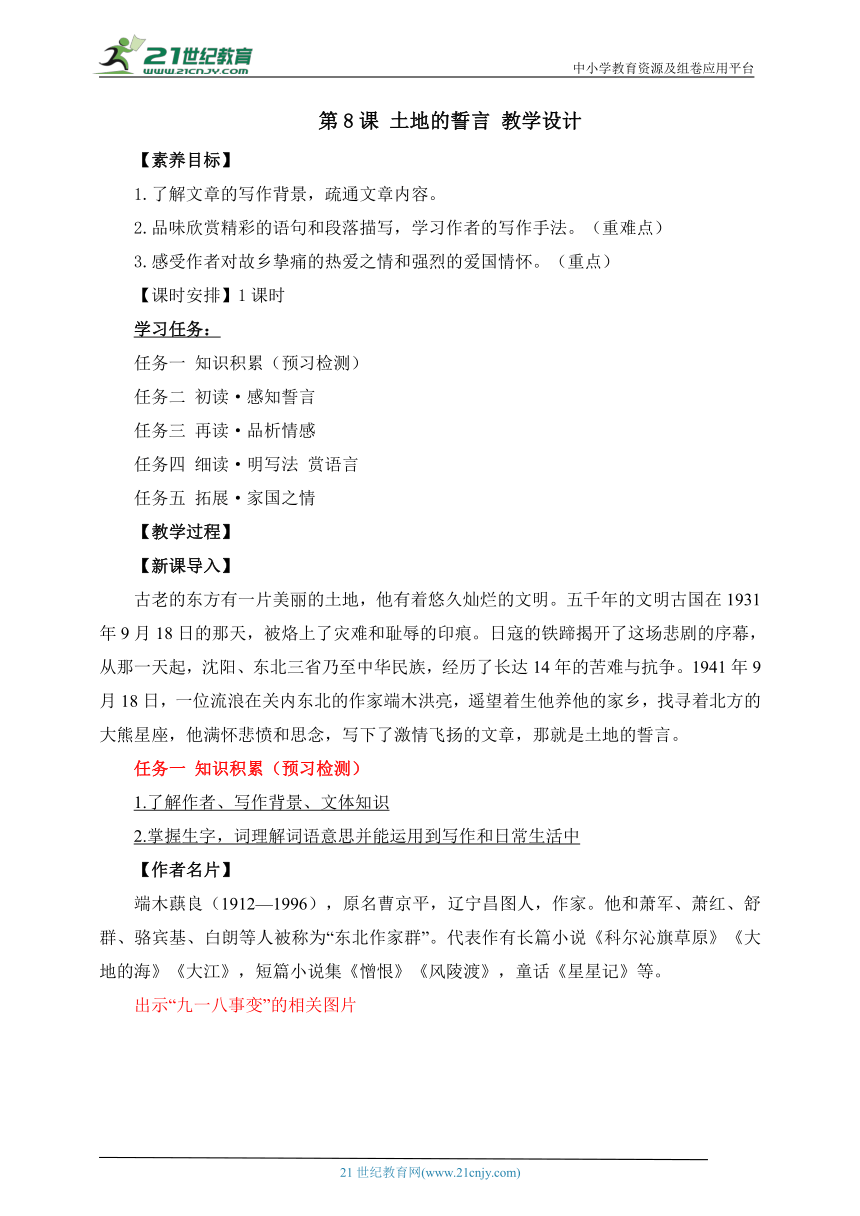

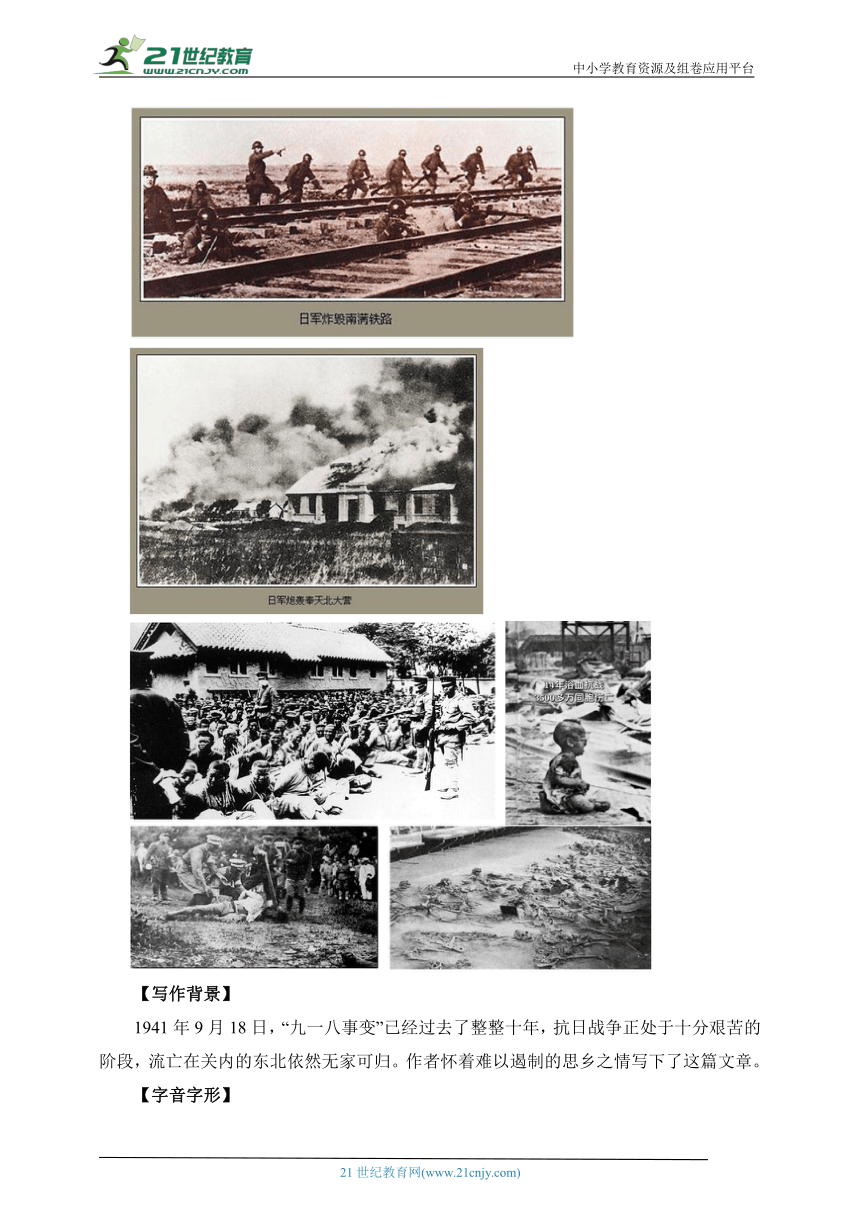

出示“九一八事变”的相关图片

【写作背景】

1941年9月18日,“九一八事变”已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北依然无家可归。作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章。

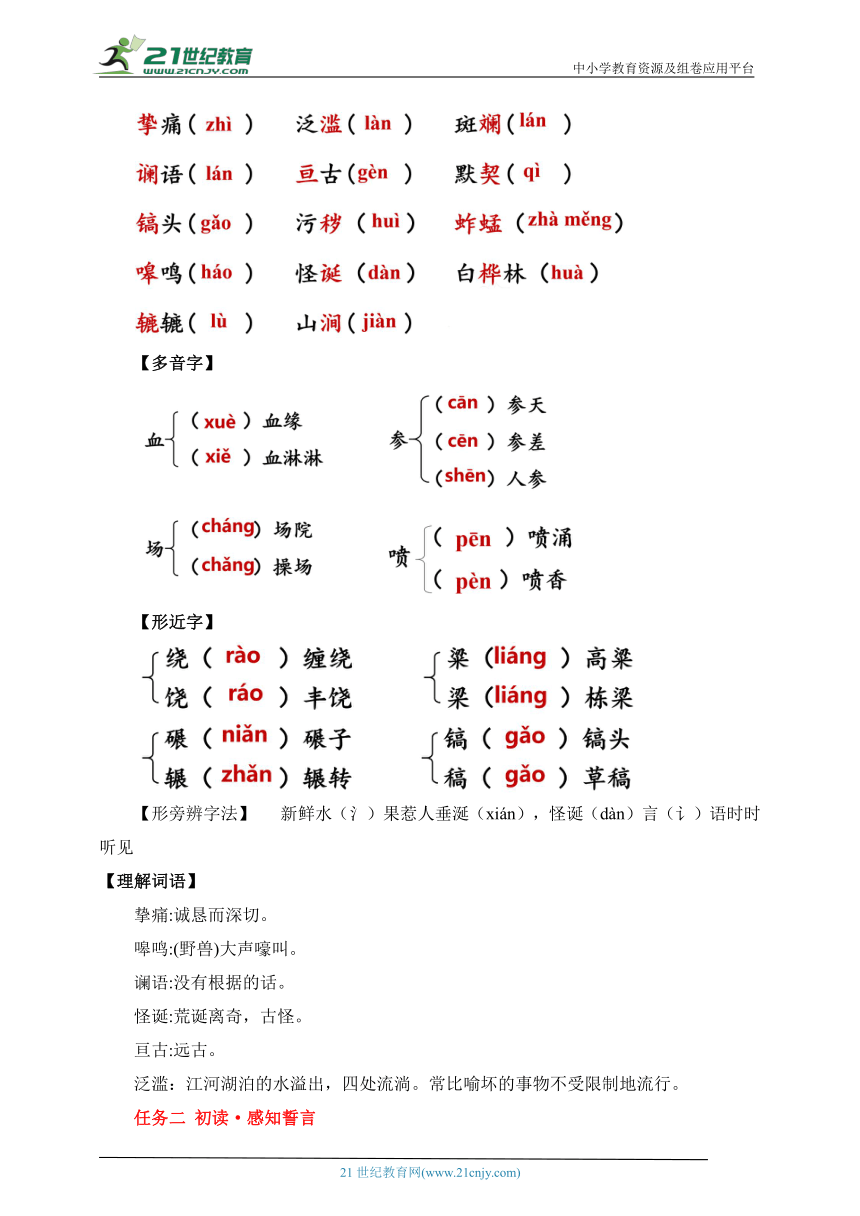

【字音字形】

【多音字】

【形近字】

【形旁辨字法】 新鲜水(氵)果惹人垂涎(xián),怪诞(dàn)言(讠)语时时听见

【理解词语】

挚痛:诚恳而深切。

嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。

谰语:没有根据的话。

怪诞:荒诞离奇,古怪。

亘古:远古。

泛滥:江河湖泊的水溢出,四处流淌。常比喻坏的事物不受限制地流行。

任务二 初读·感知誓言

1.听老师朗读

2.同学齐声朗读

【初读课文】

听课文朗读,请同学们在听读时完成下列任务。

(1)注意老师朗读时对语气、语速、重音等的把握和处理。

(2)画出自己深受触动的词语或句子。

(3)概括式批注出你的听读感受,整体把握作者的思想情感。

(3)参考答案:

文章很有震撼力,听后有热血沸腾的感觉。文章的语言也很有气势,有一种不可阻挡的力量。从中可以听出作者复杂的情感,有怀念、赞美,也有忧伤、愤怒等。

带着问题有感情地朗读课文,进一步感受文章的情感。并思考下列问题。

(1)流畅、准确,并尽量读出刚才自己所体悟出的情感。

(2)面对故土,作者发出了怎样的誓言?结合这个誓言,你是如何理解课文题目的?

(3)两段文字的主要内容是什么?

(2)面对故土,作者发出了怎样的誓言?结合这个誓言,你是如何理解课文题目的?

我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

面对土地发出的誓言 √

土地自身发出的誓言 ×

(3)两段文字的主要内容是什么?

第一段:“我”常常想起关东原野上的一切,时时听见故乡的呼唤,内心为之热血沸腾。(思忆故乡)

第二段:故乡美好的生活令“我”魂牵梦萦,“我”发誓要为故乡而战斗乃至牺牲!(发出誓言)

任务三 再读·品析情感

再次朗读课文,画出课文中作者直接抒发强烈情感的语句,在旁边批注理解。

再次朗读课文,画出课文中作者直接抒发强烈情感的语句,在旁边批注理解。

对于广大的关东原野,我心里怀着挚痛的热爱。

批注:

开头直接抒情,点明了抒写对象及情感,奠定了全文的感情基调——挚痛的热爱。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。

批注:

移情于物,将土地拟人化,隐含将土地比作“母亲”的意思,抒发了对故乡的思念之情,引出对美丽富饶的关东平原的回忆。

这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。

批注:

多次反复的呼唤,回忆更加浓烈,乡思也更加急切。这种情感坚定不移,故乡的召唤和作者的心声合二为一。

我是土地的族系,我不能离开她。在故乡的土地上,我印下无数的脚印。

批注:

回忆转入舒缓,我们都沉浸在故乡春华秋实的美好之中,越美丽越忧伤,如此让人难忘的美丽,怎么可以被他人夺去?怎么可以任由他人蹂躏?

没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。

批注:

由衷的沉醉后,以“没有人能够忘记她”急收,思想跳回到现实当中,发出坚定的誓言:“我必定为她而战斗到底。”

我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

批注:

故乡的孩子大声呼喊,情绪真正进入了最高点,豪情满怀,信念不移,决心不改,带动读者进入激情的默契,这种共鸣痛击灵魂,浇铸信念。

根据直接抒情的关键句归纳作者的感情变化过程。

如果把作者的情感比作一首乐章

依次读这些直接抒情的关键句,体会作者情感的变化,感受作者的爱国热情。

任务四 细读·明写法 赏语言

本课作者的抒情方式主要有以下几种:

1.以倾诉式的语言表达激情;

2.通过有特色、有意味的景物表达情感;

3.在语言的反复中渲染和强化情感;

4.运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势。

细读课文,找出你认为写得很有特色的语句,做批注点评。

细读课文,找出你认为写得很有特色的语句,做批注点评。

交流步骤

1.有感情地朗读你将展示的语句,在朗读中融入你对语句的理解。

2.先直接说出你的批注结论,然后结合你的朗读分析批注。

3.其他同学对发言点评,并补充。

以倾诉式的语言表达激情。

“我常常感到它在泛滥着一种热情”“在那田垄里埋葬过我的欢笑”。

作者那激愤狂放的心情用“泛滥”来形容,较之用“澎湃”“涌动”等词语,更多了几分野性和难以驾驭的力量。昔日的快乐欢笑早已荡然无存,取而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤!作者的欢笑“死了”,它被埋葬在故乡的田垄间,只属于失去的故园。

通过有特色、有意味的景物表达情感。

参天碧绿的白桦林、奔流似的马群、嗥鸣的蒙古狗、红布似的高粱、金黄的豆粒、黑色的土地、斑斓的山雕、奔驰的鹿群、煤块、赤色的足金、幽远的车铃等。

铺排

这些都是关东大地上的代表事物,组成叠印的一个又一个画面,像电影镜头一样闪现,展现了东北大地的丰饶美丽,这些景物密集地排列在一起,加大了信息容量和对读者的冲击力。

【小贴士】

铺排

铺排是铺陈、排比的简称,即将一连串内容紧密关联的事物,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。它既可以淋漓尽致地细腻铺写,又可以一气贯注、加强语势,还可以渲染某种环境、气氛和情绪。

在语言的反复中渲染和强化情感。

“我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去”“这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去”“我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,我答应过我一定会回去”

这种情感经过多次反复,像音乐的主旋律一样得到加强,自然会在读者心里掀起重重波澜,激起强烈的共鸣。

排比造成连贯的、逐渐增强的气势。

“在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上有我的印”“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风……”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”

运用排比、比喻的修辞手法,加强了情感的冲击力。

齐读文章最后“没有人能够忘记她……”至文末。

思考:为什么文章起初写“关东大地”用“她”来称呼,而到了后面时却又改口说“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”?

为什么文章开头对关东原野用“她”来称呼,在后文“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”中却改用第二人称“你”?

人称的变化实际上是情感变化的体现。

文章开头用第三人称,是因为感情起初比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者不再满足于使用向第三者介绍的人称代词“她”了,于是抛开读者直接与自己所叙述的对象进行对话交流,对土地以“你”相称,采用呼告的修辞手法,情感显得更加直接而迫切,具有强烈的抒情效果。

“我”的“誓言”是什么?大声读一读,或许会有更深的感受。

我必须回去,我从来没想过离开她。

我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放! 你必须站立!

我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

表达了作者解放故乡的坚定信念,及甘愿为故乡解放而奉献一切的决心。

任务五 拓展·家国之情

活动一:拓展阅读

活动二:借鉴本文学到的“意象铺陈法”,描述自己的家乡,抒发自己的乡情。

活动一:拓展阅读

我爱这土地(艾青)

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水

因为我对这土地爱得深沉……

1.“假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱”,这两句为全诗定下了怎样的基调?

在诗的开头,诗人把“我”假设成一只“鸟”的形象,而且这“鸟”是饱受磨难的、喉咙嘶哑的鸟,使读者立刻被诗人的忧患意识所感染,这忧患意识来自对多灾多难的祖国深沉的爱。诗歌就在这样的基调下进一步展开描述。

2.分析本诗的内涵。

诗人以“假如我是一只鸟”开头,“歌唱”的是“鸟”,同时也是诗人自己,诗人将鸟死后“连羽毛也腐烂在土地里面”这种本属于自然被动的结局,写成了主动的追求,更加真切地表现了诗人对祖国的热爱之情以及甘于献身的精神。

最后两句是全诗的精华,这是那个苦难的年代,一个爱国知识分子对祖国的最真挚的爱的告白。这种爱刻骨铭心,至死不渝,不仅来自诗人内心深处,更是全民族普遍的爱国情绪的浓缩。

活动二:

借鉴本文学到的“意象铺陈法”,描述自己的家乡,抒发自己的乡情。

写作任务:意象铺陈法

【课文主旨】

本文作者用诗一般的语言,描绘了关东原野的美丽、丰饶,回忆了自己在故乡的成长足迹,抒发了对国土沦丧的悲痛愤慨和对故乡的深深眷念之情,发出了为解放故乡而战斗的坚定誓言。

【板书设计】

【结语】

面对记忆中美丽的东北大地,作者发出了必须回到故乡去的誓言;

面对现实中被入侵的故乡,作者发出了愿付出一切来解放故乡的誓言;

而如今的东北大地,也如同作者所期盼的那样变得更加美丽了。谁能不爱自己的故乡呢?谁能不为故乡的磨难而悲痛呢?如今的祖国再也没有敢于侵门踏户之敌,同学们也不会有作者那样的悲痛经历,可有一样是和作者一致的:同样赤诚热烈的爱国之心!

希望同学们能够带着这份爱国之心去更加努力地学习,为了将来更加美丽的祖国而拼搏奋斗!

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第8课 土地的誓言 教学设计

【素养目标】

1.了解文章的写作背景,疏通文章内容。

2.品味欣赏精彩的语句和段落描写,学习作者的写作手法。(重难点)

3.感受作者对故乡挚痛的热爱之情和强烈的爱国情怀。(重点)

【课时安排】1课时

学习任务:

任务一 知识积累(预习检测)

任务二 初读·感知誓言

任务三 再读·品析情感

任务四 细读·明写法 赏语言

任务五 拓展·家国之情

【教学过程】

【新课导入】

古老的东方有一片美丽的土地,他有着悠久灿烂的文明。五千年的文明古国在1931年9月18日的那天,被烙上了灾难和耻辱的印痕。日寇的铁蹄揭开了这场悲剧的序幕,从那一天起,沈阳、东北三省乃至中华民族,经历了长达14年的苦难与抗争。1941年9月18日,一位流浪在关内东北的作家端木洪亮,遥望着生他养他的家乡,找寻着北方的大熊星座,他满怀悲愤和思念,写下了激情飞扬的文章,那就是土地的誓言。

任务一 知识积累(预习检测)

1.了解作者、写作背景、文体知识

2.掌握生字,词理解词语意思并能运用到写作和日常生活中

【作者名片】

端木蕻良(1912—1996),原名曹京平,辽宁昌图人,作家。他和萧军、萧红、舒群、骆宾基、白朗等人被称为“东北作家群”。代表作有长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《大江》,短篇小说集《憎恨》《风陵渡》,童话《星星记》等。

出示“九一八事变”的相关图片

【写作背景】

1941年9月18日,“九一八事变”已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北依然无家可归。作者怀着难以遏制的思乡之情写下了这篇文章。

【字音字形】

【多音字】

【形近字】

【形旁辨字法】 新鲜水(氵)果惹人垂涎(xián),怪诞(dàn)言(讠)语时时听见

【理解词语】

挚痛:诚恳而深切。

嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。

谰语:没有根据的话。

怪诞:荒诞离奇,古怪。

亘古:远古。

泛滥:江河湖泊的水溢出,四处流淌。常比喻坏的事物不受限制地流行。

任务二 初读·感知誓言

1.听老师朗读

2.同学齐声朗读

【初读课文】

听课文朗读,请同学们在听读时完成下列任务。

(1)注意老师朗读时对语气、语速、重音等的把握和处理。

(2)画出自己深受触动的词语或句子。

(3)概括式批注出你的听读感受,整体把握作者的思想情感。

(3)参考答案:

文章很有震撼力,听后有热血沸腾的感觉。文章的语言也很有气势,有一种不可阻挡的力量。从中可以听出作者复杂的情感,有怀念、赞美,也有忧伤、愤怒等。

带着问题有感情地朗读课文,进一步感受文章的情感。并思考下列问题。

(1)流畅、准确,并尽量读出刚才自己所体悟出的情感。

(2)面对故土,作者发出了怎样的誓言?结合这个誓言,你是如何理解课文题目的?

(3)两段文字的主要内容是什么?

(2)面对故土,作者发出了怎样的誓言?结合这个誓言,你是如何理解课文题目的?

我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

面对土地发出的誓言 √

土地自身发出的誓言 ×

(3)两段文字的主要内容是什么?

第一段:“我”常常想起关东原野上的一切,时时听见故乡的呼唤,内心为之热血沸腾。(思忆故乡)

第二段:故乡美好的生活令“我”魂牵梦萦,“我”发誓要为故乡而战斗乃至牺牲!(发出誓言)

任务三 再读·品析情感

再次朗读课文,画出课文中作者直接抒发强烈情感的语句,在旁边批注理解。

再次朗读课文,画出课文中作者直接抒发强烈情感的语句,在旁边批注理解。

对于广大的关东原野,我心里怀着挚痛的热爱。

批注:

开头直接抒情,点明了抒写对象及情感,奠定了全文的感情基调——挚痛的热爱。

我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。

批注:

移情于物,将土地拟人化,隐含将土地比作“母亲”的意思,抒发了对故乡的思念之情,引出对美丽富饶的关东平原的回忆。

这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。

批注:

多次反复的呼唤,回忆更加浓烈,乡思也更加急切。这种情感坚定不移,故乡的召唤和作者的心声合二为一。

我是土地的族系,我不能离开她。在故乡的土地上,我印下无数的脚印。

批注:

回忆转入舒缓,我们都沉浸在故乡春华秋实的美好之中,越美丽越忧伤,如此让人难忘的美丽,怎么可以被他人夺去?怎么可以任由他人蹂躏?

没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。

批注:

由衷的沉醉后,以“没有人能够忘记她”急收,思想跳回到现实当中,发出坚定的誓言:“我必定为她而战斗到底。”

我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

批注:

故乡的孩子大声呼喊,情绪真正进入了最高点,豪情满怀,信念不移,决心不改,带动读者进入激情的默契,这种共鸣痛击灵魂,浇铸信念。

根据直接抒情的关键句归纳作者的感情变化过程。

如果把作者的情感比作一首乐章

依次读这些直接抒情的关键句,体会作者情感的变化,感受作者的爱国热情。

任务四 细读·明写法 赏语言

本课作者的抒情方式主要有以下几种:

1.以倾诉式的语言表达激情;

2.通过有特色、有意味的景物表达情感;

3.在语言的反复中渲染和强化情感;

4.运用排比造成连贯的、逐渐增强的气势。

细读课文,找出你认为写得很有特色的语句,做批注点评。

细读课文,找出你认为写得很有特色的语句,做批注点评。

交流步骤

1.有感情地朗读你将展示的语句,在朗读中融入你对语句的理解。

2.先直接说出你的批注结论,然后结合你的朗读分析批注。

3.其他同学对发言点评,并补充。

以倾诉式的语言表达激情。

“我常常感到它在泛滥着一种热情”“在那田垄里埋葬过我的欢笑”。

作者那激愤狂放的心情用“泛滥”来形容,较之用“澎湃”“涌动”等词语,更多了几分野性和难以驾驭的力量。昔日的快乐欢笑早已荡然无存,取而代之的只是凄苦、哀愁和悲愤!作者的欢笑“死了”,它被埋葬在故乡的田垄间,只属于失去的故园。

通过有特色、有意味的景物表达情感。

参天碧绿的白桦林、奔流似的马群、嗥鸣的蒙古狗、红布似的高粱、金黄的豆粒、黑色的土地、斑斓的山雕、奔驰的鹿群、煤块、赤色的足金、幽远的车铃等。

铺排

这些都是关东大地上的代表事物,组成叠印的一个又一个画面,像电影镜头一样闪现,展现了东北大地的丰饶美丽,这些景物密集地排列在一起,加大了信息容量和对读者的冲击力。

【小贴士】

铺排

铺排是铺陈、排比的简称,即将一连串内容紧密关联的事物,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。它既可以淋漓尽致地细腻铺写,又可以一气贯注、加强语势,还可以渲染某种环境、气氛和情绪。

在语言的反复中渲染和强化情感。

“我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去”“这时我听到故乡在召唤我,故乡有一种声音在召唤着我。她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去”“我永不能忘记,因为我答应过她,我要回到她的身边,我答应过我一定会回去”

这种情感经过多次反复,像音乐的主旋律一样得到加强,自然会在读者心里掀起重重波澜,激起强烈的共鸣。

排比造成连贯的、逐渐增强的气势。

“在那田垄里埋葬过我的欢笑,在那稻棵上我捉过蚱蜢,在那沉重的镐头上有我的印”“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风……”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”

运用排比、比喻的修辞手法,加强了情感的冲击力。

齐读文章最后“没有人能够忘记她……”至文末。

思考:为什么文章起初写“关东大地”用“她”来称呼,而到了后面时却又改口说“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”?

为什么文章开头对关东原野用“她”来称呼,在后文“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!你必须站立!”中却改用第二人称“你”?

人称的变化实际上是情感变化的体现。

文章开头用第三人称,是因为感情起初比较平稳,但随着情绪逐渐激动,作者不再满足于使用向第三者介绍的人称代词“她”了,于是抛开读者直接与自己所叙述的对象进行对话交流,对土地以“你”相称,采用呼告的修辞手法,情感显得更加直接而迫切,具有强烈的抒情效果。

“我”的“誓言”是什么?大声读一读,或许会有更深的感受。

我必须回去,我从来没想过离开她。

我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的家乡,你必须被解放! 你必须站立!

我要回到她的身边,我答应过我一定会回去。为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。

表达了作者解放故乡的坚定信念,及甘愿为故乡解放而奉献一切的决心。

任务五 拓展·家国之情

活动一:拓展阅读

活动二:借鉴本文学到的“意象铺陈法”,描述自己的家乡,抒发自己的乡情。

活动一:拓展阅读

我爱这土地(艾青)

假如我是一只鸟,

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:

这被暴风雨所打击着的土地,

这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

这无止息地吹刮着的激怒的风,

和那来自林间的无比温柔的黎明……

——然后我死了

连羽毛也腐烂在土地里面。

为什么我的眼里常含泪水

因为我对这土地爱得深沉……

1.“假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱”,这两句为全诗定下了怎样的基调?

在诗的开头,诗人把“我”假设成一只“鸟”的形象,而且这“鸟”是饱受磨难的、喉咙嘶哑的鸟,使读者立刻被诗人的忧患意识所感染,这忧患意识来自对多灾多难的祖国深沉的爱。诗歌就在这样的基调下进一步展开描述。

2.分析本诗的内涵。

诗人以“假如我是一只鸟”开头,“歌唱”的是“鸟”,同时也是诗人自己,诗人将鸟死后“连羽毛也腐烂在土地里面”这种本属于自然被动的结局,写成了主动的追求,更加真切地表现了诗人对祖国的热爱之情以及甘于献身的精神。

最后两句是全诗的精华,这是那个苦难的年代,一个爱国知识分子对祖国的最真挚的爱的告白。这种爱刻骨铭心,至死不渝,不仅来自诗人内心深处,更是全民族普遍的爱国情绪的浓缩。

活动二:

借鉴本文学到的“意象铺陈法”,描述自己的家乡,抒发自己的乡情。

写作任务:意象铺陈法

【课文主旨】

本文作者用诗一般的语言,描绘了关东原野的美丽、丰饶,回忆了自己在故乡的成长足迹,抒发了对国土沦丧的悲痛愤慨和对故乡的深深眷念之情,发出了为解放故乡而战斗的坚定誓言。

【板书设计】

【结语】

面对记忆中美丽的东北大地,作者发出了必须回到故乡去的誓言;

面对现实中被入侵的故乡,作者发出了愿付出一切来解放故乡的誓言;

而如今的东北大地,也如同作者所期盼的那样变得更加美丽了。谁能不爱自己的故乡呢?谁能不为故乡的磨难而悲痛呢?如今的祖国再也没有敢于侵门踏户之敌,同学们也不会有作者那样的悲痛经历,可有一样是和作者一致的:同样赤诚热烈的爱国之心!

希望同学们能够带着这份爱国之心去更加努力地学习,为了将来更加美丽的祖国而拼搏奋斗!

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读