第一单元 主题迁移阅读 专项练 2024--2025学年小学语文统编版六年级下册

文档属性

| 名称 | 第一单元 主题迁移阅读 专项练 2024--2025学年小学语文统编版六年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 17:27:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元 主题迁移阅读 专项练

2024--2025学年小学语文统编版六年级下册

阅读非连续性文本,回答问题。

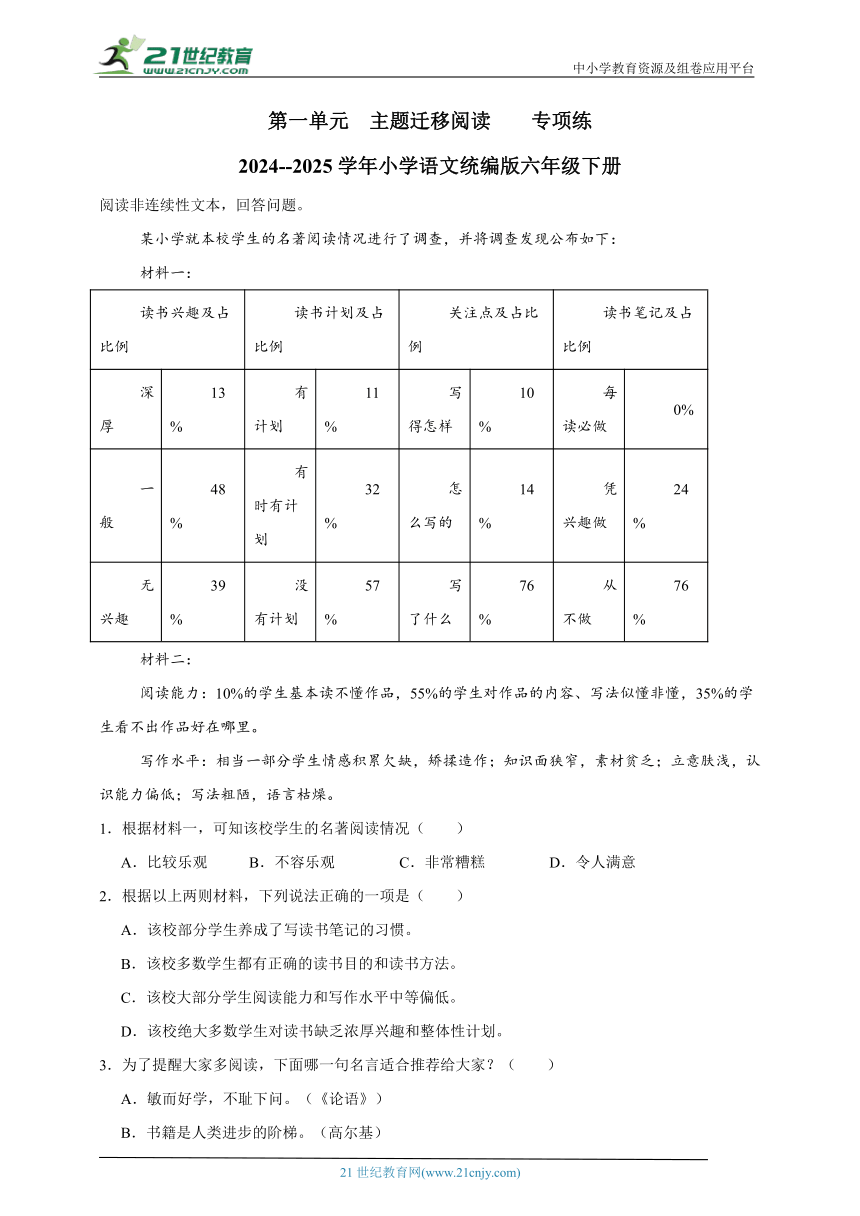

某小学就本校学生的名著阅读情况进行了调查,并将调查发现公布如下:

材料一:

读书兴趣及占比例 读书计划及占比例 关注点及占比例 读书笔记及占比例

深厚 13% 有计划 11% 写得怎样 10% 每读必做 0%

一般 48% 有时有计划 32% 怎么写的 14% 凭兴趣做 24%

无兴趣 39% 没有计划 57% 写了什么 76% 从不做 76%

材料二:

阅读能力:10%的学生基本读不懂作品,55%的学生对作品的内容、写法似懂非懂,35%的学生看不出作品好在哪里。

写作水平:相当一部分学生情感积累欠缺,矫揉造作;知识面狭窄,素材贫乏;立意肤浅,认识能力偏低;写法粗陋,语言枯燥。

1.根据材料一,可知该校学生的名著阅读情况( )

A.比较乐观 B.不容乐观 C.非常糟糕 D.令人满意

2.根据以上两则材料,下列说法正确的一项是( )

A.该校部分学生养成了写读书笔记的习惯。

B.该校多数学生都有正确的读书目的和读书方法。

C.该校大部分学生阅读能力和写作水平中等偏低。

D.该校绝大多数学生对读书缺乏浓厚兴趣和整体性计划。

3.为了提醒大家多阅读,下面哪一句名言适合推荐给大家?( )

A.敏而好学,不耻下问。(《论语》)

B.书籍是人类进步的阶梯。(高尔基)

C.笔落惊风雨,诗成泣鬼神。(杜甫)

D.读书有三到,谓心到、眼到、口到。(朱熹)

4.该校六年级一班准备开展以“爱读书会读书”为主题的综合性学习活动,请你有针对性地设计一项活动。

过年

丰子恺

①我幼时不知道阳历,只知道阴历。到了十二月十五,过年的气氛开始浓重起来了。我们染坊店里三个染匠全是绍兴人,十二月十六要回乡。十五日,店里办一桌酒,替他们送行。这是提早办的年酒。

②腊月二十三晚上送灶,之后家中就忙着打年糕。两枕“当家年糕”约有三尺长;此外许多较小的年糕,有二尺长的,有一尺长的;还有红糖年糕,白糖年糕。此外是元宝、百合、橘子等等小摆设,我洗了手去帮忙,但是总做不好,结果是自己吃了。

③二十七夜过年①,是个盛典。白天忙着烧祭品:猪头、全鸡、大鱼、大肉,都是装大盘子的。吃过夜饭之后,把两张八仙桌接起来,上面供设“六神②牌”,前面围着大红桌围,摆着巨大的铝制的香炉蜡台。桌上供着许多祭品,两旁围着年糕。记得那时我所欣赏的,是“六神牌”和祭品盘上的红纸盖。这六神牌画得非常精美,一共六版。祭品盘上的红纸盖都是我的姑母剪的,“福禄寿喜”“一品当朝”“连升三级”等字,都剪出来,巧妙地嵌在里头。我那时只有七八岁,就喜爱这些东西,这说明我与美术有缘。

④绝大多数人家二十七夜过年,所以这晚上商店都开门,直到后半夜送神后才关门。我们约伴出门散步,买花炮。花炮种类繁多,我们所买的,不是两响头的炮仗和噼噼啪啪的鞭炮,而是雪炮、流星、金转银盘、水老鼠、万花筒等好看的花炮。其中,万花筒最好看,然而价贵不易多得。买回去在天井里放,大可增加过年的喜气。我把一串鞭炮拆散,一个一个地放,点着了火,立刻拿一个罐头瓶来罩住,“咚”的一声,连罐头瓶也跳起来。

⑤年底这一天,是准备通夜不眠的,店里早已经摆出风灯,插上岁烛。吃年夜饭的时候,把所有的碗筷都拿出来,预祝来年人丁兴旺。吃饭碗数,不可成单,必须成双。如果吃三碗,必须再盛一次,哪怕盛一点点也好,总之要凑成双数。吃饭时母亲分送压岁钱,用红纸包好,我全部用以买花炮。

⑥街上提着灯笼讨债的,络绎不绝,直到天色将晓,还有人提着灯笼急急忙忙地跑来跑去。灯笼是千万少不得的。提灯笼,表示还是大年夜,可以讨债;如果不提灯笼,那就是新年,欠债的可以打你几记耳光,要你保他三年顺境,因为大年初一讨债是禁忌的。但是这时候我家早已结账,关店,正在点起香烛接灶君菩萨。此时通行吃接灶圆子,管账先生一面吃圆子,一面向我母亲报告账务。说到盈余,笑容满面。他告别回去,我们也收拾,睡觉。但是睡不到两个钟头,又得起来,拜年的乡下客人已经来了。

⑦年初一上午忙着招待拜年的客人。街上挤满了穿着新衣服的男女老幼,熙熙攘攘,吃烧卖,上酒馆,买花纸(即年画),看戏法,到处拥挤。

⑧初二开始,镇上的亲友来往拜年。我父亲戴着红缨帽子,穿着外套,带着跟班出门。同时也有穿礼服的到我家拜年。如果不遇,就留下一张红片子。

⑨正月初四,晚上接财神。别的事情排场大小不定,独有接财神,家家郑重其事,而且越是贫寒之家,排场越是体面。大概他们想:敬神可以邀得神的恩宠,今后让他们发财。

⑩初五以后,过年的事基本结束,但是拜年,吃年酒,酬谢往还,也很热闹。厨房里年菜很多,客人来,搬出就是。但是到了正月半,也就差不多吃完了。

正月十五,在古代是一个元宵佳节,然而赛灯之事,久已废止,只有市上卖些兔子灯、蝴蝶灯等,聊以应名而已。二十日,各店照常开门做生意,学堂也开学,过年也就结束。

【注释】①二十七夜过年:此处指小年。②六神:指的是佛、观音、玉皇大帝、孔子、文昌帝君、魁星。也有一种说法是灶神、檐头神、白虎爷、井神、土地神、财神。

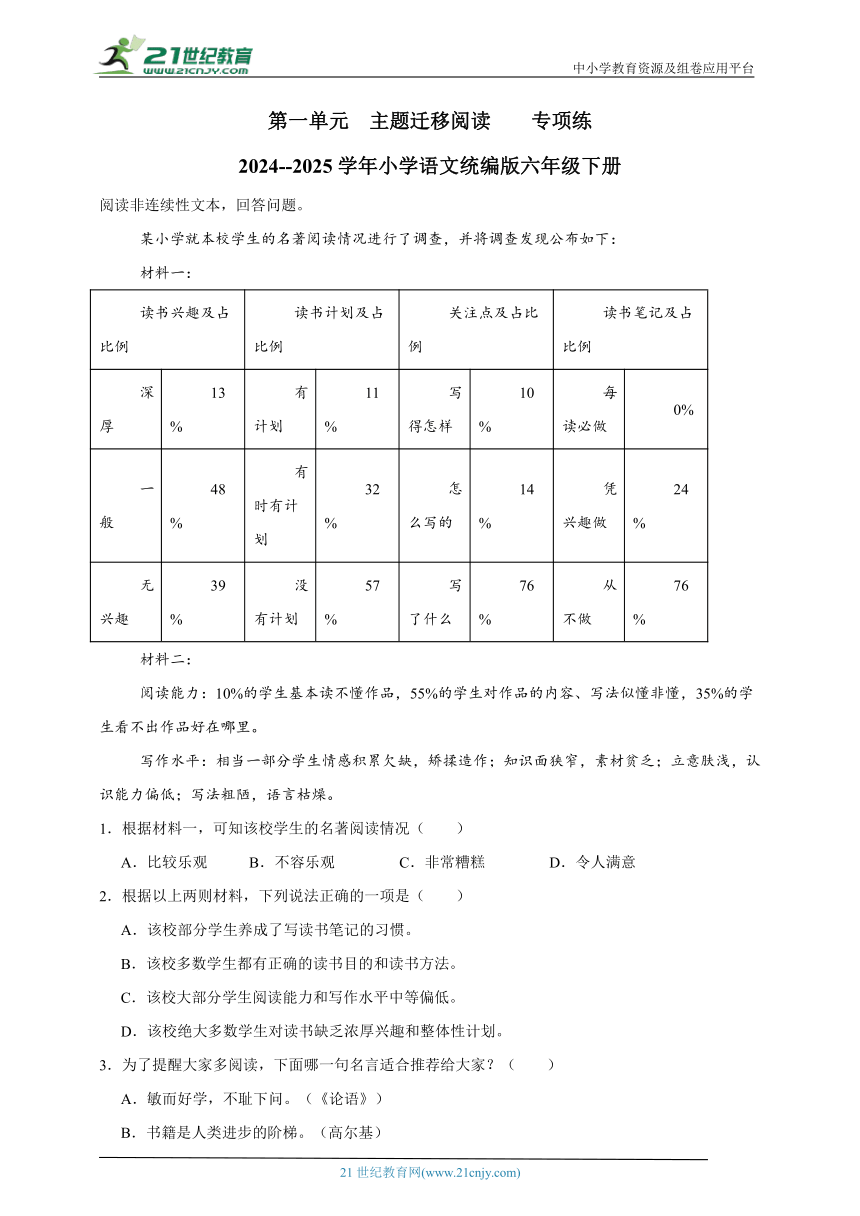

5.春节习俗梳理(信息提取)。结合文章内容,按照时间顺序梳理浙江春节的习俗,将下面的表格补充完整。

时间 人们的活动 时间 人们的活动

十二月十五 置办年酒为工人送行 初二 亲友来往拜年

腊月二十三 (1) 、 、 (3) 接财神

腊月二十七 烧祭品、供设“六神牌”、送神、买花炮 初五以后 拜年、吃年酒、酬谢往还

除夕 (2)摆风灯和岁烛、 、 、 、 、吃接灶圆子 正月十五 买、卖花灯

初一 拜年、吃烧卖、上酒馆、买花纸(即年画)、看戏法 正月二十 (4) 、

6.背景画面选取(写作手法)。在介绍浙江春节习俗时,作者是如何详写“腊月二十七”“除夕”这两个时间点的?(语文要素:分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的)

7.手册问题思考(内容理解)。在第一章节的末尾部分,小组成员设置了“南方和北方的春节有何不同之处?”这一思考问题。请结合课文及材料内容谈谈你的想法。

8.读文章学写作

挑战题我国的元宵节历史悠久,你最喜欢该节日的哪个活动呢?请运用详略得当的手法,进行描写,注意不少于150字。

北京烤鸭

①吃烤鸭,在中国由来已久。

②早在宋代的古书里就有关于烤鸭的记载,烤鸭本来是宫廷里的一道菜,后来传到民间。到了明代,北京城里有了卖烤鸭的店铺。

③北京烤鸭讲究色、形、味、香。为了达到这个要求,烤鸭的烤制很讲究。把鸭子处理干净,待风吹干,然后在鸭身上刷一层麦芽糖浆,在膛里灌上开水,再挂进烤炉内烘烤。炉内温度很高,要不断转动鸭身,使它均匀受热,烘烤50分钟左右鸭子就熟了。烤熟的鸭子表皮变成鲜艳的枣红色,又焦又脆;鸭肉又鲜又嫩。因为烤鸭时要用梨木、桃木、枣木等果木做燃料,所以烤熟的鸭子又有种特殊的香甜味。

④吃烤鸭时,先趁热把烤鸭切成薄片,然后蘸上甜面酱,加上葱段,用薄饼卷着吃。吃烤鸭既是一顿美餐,也是一种美的享受。

⑤做烤鸭用的鸭子叫填鸭。它产自北京西郊玉泉山一带。喂养填鸭的方法是在鸭子长到一定的时候,定时往鸭子嘴里填喂饲料并且限制它的活动。鸭子从孵出经过三个月的时间长到六斤以上,就可以送进烤鸭店了。

9.用原文中的一句话点出北京烤鸭的特征: 。

10.第二自然段按 顺序说明,这样写是为了说明 。

11.第二至第五自然段依次说明的内容是( )

A.吃烤鸭的历史,烤鸭讲究色、形、味、香,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

B.吃烤鸭的历史,烤鸭香甜味,吃烤鸭是一种享受,如何喂养填鸭。

C.吃烤鸭的历史,烤鸭的烤制方法,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

D.吃烤鸭历史悠久,烤鸭的色、形、味、香,填鸭的产地。

腊八粥(节选)

冰心

①从我能记事的日子起,我就记得每年农历十二月初八,母亲给我们煮腊八粥。

②这腊八粥是用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的。干果里大的有红枣、桂圆、核桃、白果、杏仁、栗子、花生、葡萄干等,小的有各种豆子和芝麻之类,吃起来十分香甜可口。母亲每年都是煮一大锅,不但合家大小都吃到了,有多的还分送给邻居和亲友。

③母亲说:这腊八粥本来是佛教寺院煮来供佛的-十八种干果象征着十八罗汉,后来这风俗便在民间通行。因为借此机会,清理厨柜,把这些剩余杂果煮给孩子吃,也是节约的好办法。最后,她叹一口气说:“我的母亲是腊八这一天逝世的!那时我只有十四岁。我伏在她身上痛哭之后,赶忙到厨房去给父亲和哥哥做早饭,还看见灶上摆着一小锅她昨天煮好的腊八粥。现在我每年还煮这腊八粥,不是为了供佛,而是为了纪念我的母亲。”

12.沈从文的《腊八粥》刻画了“ ”这一典型人物形象;冰心的《腊八粥》则是一篇回忆性的 (散文 诗歌)。

13.与沈从文笔下的“腊八粥”相比,冰心笔下的“腊八粥”的原料要 得多,其中干果竟然有 种之多,实在令人惊叹。

14.选段主要详写了 ,表达了对母亲的 。

母亲那碗腊八粥(节选)

徐学平

①儿时的记忆中,每当迈进了腊月的门槛,母亲便开始扳着手指数起日子来,念叨着:“快到腊八了,又该给你们熬腊八粥喝了……”

②我小的时候,乡村还是比较贫困的,粥可谓是庄户人家的主食了。那年头,稠粥是不敢奢望的,生活不宽裕的家庭,因为舍不得多放米,有时稀得能照出人影儿。只有富裕点的人家,那粥才浓些,是真正的大米粥,人们就夸张地说成“竖勺子不倒”了。这粥,最好喝的当然还得数腊八粥,但除了过腊八节,寻常的日子里更是难得吃上一顿的。

③据老辈人说,朱元璋小时候家里很穷,为了度日,便给一家财主放牛。有一天放牛归来时牵牛过一座独木桥,牛一滑跌下了桥,将腿摔断了。老财主气急败坏,便把朱元璋关进一间房子里不给饭吃。朱元璋饿得够呛,忽然发现屋里有一鼠洞,扒开一看,原来是老鼠的一个粮仓,里面有米、有豆,还有红枣。他把这些东西合在一起煮了一锅粥,吃起来香甜可口。后来朱元璋当了皇帝,过上了好日子,为了铭记当年被财主关进房子忍饥挨饿的痛苦经历,便叫御厨熬了一锅各种粮豆混在一起的粥。吃的这一天正好是腊月初八,因此就叫“腊八粥”。

④传说故事在小孩子心中总是神奇的,因此,在清晰地记下了这个美好故事的同时,也记住了那年那月腊八粥的诱人甜香。

⑤每到腊月初八,母亲就会早早起床熬腊八粥。腊八粥的食材是很丰富的,除了可以选用豌豆、黄豆、红豆、绿豆、高粱等粮食作物之外,还可加入青菜、茨菇、荸荠、红枣、白果等蔬菜和干果。听母亲说,据“腊八”一词中的“八”字,一般在配料时都是以凑齐八样为宜,搭配可随各人喜好而定。

⑥熬腊八粥是很费时的,但母亲却总是很有耐心。她先将豆油在锅里烧热,再放进葱花和盐爆锅,然后逐步加入水和配料,待锅烧开后才会放点菜叶进去搅匀。其中,花生米是母亲用菜刀在面板上挨个切成碎块的,喝着母亲的腊八粥,每当嚼到里面的花生米时,感觉那味道真是格外的香。

⑦当浓浓的香味在屋子里弥漫开来,母亲便开始喊我们起床。腊月正是呵气成雾、滴水成冰的季节,每当从被窝里钻出来,浑身早已冻得发抖。母亲把那香味扑鼻、色泽鲜艳的腊八粥盛到碗里时,我们激动的心情便再也按捺不住,会敞开腮帮子大嚼大吃,因为粥烫得厉害,“吸吸溜溜”的声音响成一片。每当嚼到里面细碎的花生米时,感觉那味道真是格外的香。一家人你一碗我一碗,一边品尝着香稠的美味,一边称赞着母亲的厨艺。母亲端着碗坐在一边也不管我们,只用那充满了爱的目光凝视着我们。待到额头上、鼻尖上沁出细密的汗珠时,那心窝里就别提有多温暖了!

⑧冬去春来,物换星移,近三十年的时光一晃而过。如今,腊八粥也不再是孩子们垂涎的美食了。虽然现在城市粥店里腊八粥的用料已与以前大相径庭,什么桂圆、莲子、枸杞、蜜饯等既营养又保健,十分讲究,但我吃来却总感到吃不出当年的味道了。

(选文有改动)

15.第⑦段中的加点词“敞开腮帮子”形象地写出了 。

16.第③段中插叙有关腊八粥的传说故事有哪些作用?

17.赏析下面的句子。

每当迈进了腊月的门槛,母亲便开始扳着手指数起日子来,念叨着:“快到腊八了,又该给你们熬腊八粥喝了……”

18.与小时候的腊八粥相比,现在城市粥店里的腊八粥用料又多又好,可为什么作者“总感到吃不出当年的味道了”?

19.请你描述一下,过腊八节,一家人吃腊八粥时你所经历的情景。(重点写出腊八粥的特点和吃腊八粥的感受)(不少于120字)

秦腔(节选)

贾平凹

对待秦腔,爱者便爱得要死,恶者便恶得要命。外地人——尤其是自夸于长江流域的纤秀之士——最害怕秦腔的震撼。评论说得婉转的是:唱得有劲。说得直率的是:大喊大叫。但是,几百年来,秦腔却没有被淘汰,被沉沦,这使多少人大惑而不得其解。其解是有的,就在陕西这块土地上。

如果是一个南方人,坐车麦轰隆隆往北走,渡过黄河,进入秦川大地,原来竟是:一抹黄褐的平原;(辽 廖)阔的地平线上,一处一处用木橡夹打成一尺多宽墙的土屋,粗笨而庄重;冲天而起的白杨、苦楝、紫槐,技干粗壮如桶,叶却小似铜钱,迎风正反翻覆……你立即就会明白了:这里的地理构造竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一统!再去接触一下秦人吧,活脱脱的一群秦始皇兵马(俑 涌)的复出:高个浓眉、眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。当他们背着沉重的三角形状的犁铧,赶着山包一样团块组合式的秦川公牛,端着脑袋般大小的耀州瓷碗,蹲在立的卧的石磙子碌碡上吃着牛肉泡馍,你不禁( jīn jìn)又要改变起世界观了:啊,这是块多么空旷( guǎng kuàng)而实在的土地,在这块土地摸爬滚打的人群是多么“二愣”的民众!那晚霞烧起的黄昏里,落日在地平线上欲去不去地痛苦地妊娠,五里一村,十里一镇,高音喇叭里传播的秦腔互相交织、冲撞。这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊!

农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下 ;秦腔是他们大苦中的大乐。当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的国乏便一尽儿涤荡净了。秦腔与他们,要和”“西风”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样成为生命的五大要素

20.在文中括号里选择正确的汉字或注音,画“√”。

21.文章第一自然段中破折号的作用是( )

A.表示话题的转变。 B.用于引文后标明作者。 C.表示插说。

22.在文中用“﹏﹏﹏”画出有关陕西人外貌的描写。

23.读完本文后,你知道陕西人生命中的五大要素是哪些吗?请写下来。

24.读文中画线的句子,试分析这句话在文中的作用。

25.被评论为“大喊大叫”的秦腔为什么几百年来依然兴盛?请说说你阅读选文后的理解。

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.举办“学会阅读”读书经验与方法交流会。

1.本题考查对文本内容的理解。

结合文本数据可知该校有读书兴趣的比例还可以,但是没有计划读书和从不做读书笔记的比例占比例比较大,所以阅读情况不容乐观。

2.本题考查对文本内容的理解。

A.该校“每读必做”的比例为0%,没有养成写读书笔记的习惯。所以“该校部分学生养成了写读书笔记的习惯。”的说法错误。

B.结合“关注点”所占比例和“读书笔记”的比例可知,大部分学生没有正确的读书目的的读书方法。所以“该校多数学生都有正确的读书目的和读书方法。”的说法错误。

C.结合“35%的学生看不出作品好在哪里。”可知只有这部分同学的阅读能力中等偏下,所以“该校大部分学生阅读能力和写作水平中等偏低。”的说法错误。

D.结合“读书兴趣深厚的比例占13%”“读书计划及占比例”可知57%的同学没有计划,可知大多数学生对读书缺乏浓厚兴趣和整体性计划。

故选D。

3.本题考查对名言警句的理解。

A.“敏而好学,不耻下问。”意思是:不以向地位、学问比自己低的人请教为耻,形容一个人谦虚好学。

B.“书籍是人类进步的阶梯。”把书籍比喻成人类进步的阶梯,意思是说人类的进步离不开书籍,书籍为人类提供了很多的知识还有经验,所以我们一定要多读书,读好书。

C.“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。”意思是:看到他落笔,风雨为之感叹;看到他的诗,鬼神都为之感动哭泣。 用以形容李白或其他人的文艺创作气势壮阔或才思敏捷,作品具有强大的震撼力和感染力。

D.“读书有三到,谓心到、眼到、口到。”是朱熹告诉我们的读书方法:即读书时要专心,要认真看,要诵读。

B符合提醒大家多阅读的目的。

故选B。

4.本题考查学生的综合实践能力。

结合当时的读书情况现状,针对性地设计一项活动即可。

示例:举办一次“阅读模式推广会”,学习其他国家的阅读模式和热情,培养读书的兴趣。

5. 送灶 打年糕 做年糕摆设 正月初四 守岁 吃年夜饭 发压岁钱 提灯笼讨债 店铺开门 学堂开学 6.在写“腊月二十七”时,作者着重记述了“供设六神牌,”“买花炮”这两个习俗活动。通过描绘“六神牌”的精美和玩花炮的趣味,展现了腊月二十七的热闹。在写“除夕”时,作者着重记述了“吃年夜饭”“提灯笼讨债”这两个习俗,展现了人们在除夕夜的丰富活动和内心对新一年的美好祝愿。 7.①时间不同。北京的春节从腊八开始,人们便动手准备年货,直到正月十九春节才算结束;而浙江的春节从腊月十五开始,过年的气氛才逐渐浓重,直到正月二十春节才结束。②习俗不同。北京的春节,除夕、元宵节最为热闹,而南方的春节则是腊月二十七、除夕夜则比较热闹,元宵节反而没有什么热闹的景象。 8.我最喜欢元宵节赏花灯这一活动。元宵节这一天,大家会一起吃丰盛可口的团圆饭和软糯的汤圆。妈妈还会为我制作简易的灯笼。而赏花灯则是最热闹的。元宵节的夜晚,街道上的行人络绎不绝,处处悬灯结彩。花灯形态各异、栩栩如生,有荷花灯、龙凤灯、生肖灯等,整条街都被花灯照亮。人们在欢声笑语中提着花灯游玩,直到深夜才恋恋不舍地离开。

5.本题考查短文内容的理解概括。

第②段“腊月二十三晚上送灶,之后家中就忙着打年糕。两枕‘当家年糕’约有三尺长;此外许多较小的年糕,有二尺长的,有一尺长的;还有红糖年糕,白糖年糕。”这些句子可得出腊月二十三人们的活动依次有:送灶、打年糕、做年糕摆设。

第⑤⑥段“年底这一天,是准备通夜不眠的,店里早已经摆出风灯,插上岁烛。吃年夜饭的时候,把所有的碗筷都拿出来,预祝来年人丁兴旺。吃饭时母亲分送压岁钱,用红纸包好。街上提着灯笼讨债的,络绎不绝,直到天色将晓,还有人提着灯笼急急忙忙地跑来跑去。此时通行吃接灶圆子,管账先生一面吃圆子,一面向我母亲报告账务。”这些句子写了除夕这一天人们的活动除了摆风灯和岁烛、吃接灶圆子外,还有守岁、吃年夜饭、发压岁钱、提灯笼讨债这些活动。

第⑨段“正月初四,晚上接财神。别的事情排场大小不定,独有接财神,家家郑重其事,而且越是贫寒之家,排场越是体面。”这些句子中写了人们“接财神”是在“正月初四”这一天。

第 段“二十日,各店照常开门做生意,学堂也开学,过年也就结束。”这些句子写了正月二十这天人们的活动有:店铺开门、学堂开学。

6.本题考查写作手法。

这篇文章中作者丰子恺详细介绍了浙江春节习俗,其中腊月二十七和除夕这两个时间点是重点详写的内容。作者通过背景画面选取的手法,将这两个时间点的活动进行了细致的描绘,让读者能够深入了解浙江春节的特色和风情。

首先,作者在详写腊月二十七这个时间点时,选取了“打年糕”“祭灶”和“买花炮”等具有代表性的活动作为背景画面。通过对这些活动的描绘,作者让读者感受到了腊月二十七这个时间点上的忙碌和喜庆氛围。同时,作者还通过自己的亲身经历和感受,进一步增强了画面的真实感和生动性。

其次,在详写除夕这个时间点时,作者选取了“接灶君菩萨”“吃年夜饭”“送压岁钱”“接财神”等具有代表性的活动作为背景画面。通过对这些活动的描绘,作者让读者感受到了除夕这个时间点上的热闹和喜庆氛围。同时,作者还通过描绘街上提着灯笼讨债的情景,展现了除夕之夜的另一种生活场景,使得画面更加丰富多彩。通过背景画面选取的手法,作者将浙江春节习俗中的腊月二十七和除夕这两个时间点进行了重点详写,使得文章内容更加主次分明、重点突出。

这种写作手法不仅让读者能够更好地了解浙江春节的特色和风情,还能够增强文章的艺术感染力,让读者在品味文章内容的同时,感受到浓郁的地方文化气息。

7.本题考查语言表达能力。

在《过年》这篇文章中,作者描述了自己幼时过年的情景,其中涉及了南北方春节的不同之处。接下来,我将结合文章内容对南方和北方春节的不同之处进行了解。

首先,从整体氛围上看,文章中描述的过年氛围更偏向于南方。在北方,春节的氛围通常更为浓厚,从腊月二十三小年开始,到正月十五元宵节结束,期间有着一系列的民俗活动。而在南方,过年期间的活动相对较少,氛围相对轻松。

其次,从饮食文化上看,南北方春节也存在差异。在北方,过年期间的主食通常是饺子、年糕、馒头等面食,而在南方则以年糕、汤圆等为主食。此外,在菜品的准备上,北方人喜欢用大鱼大肉来祭祖和待客,而南方则更注重清淡和原味。

最后,从拜年习俗上看,南北方也存在差异。在北方,拜年通常是在大年初一早上开始,而南方则是在年初二开始。在拜年的方式上,南北方也存在差异。在北方,拜年通常是以家庭为单位,而在南方则是以个人为单位。

8.本题考查语言表达能力。

本题首先要明确题目要求,元宵节是我国传统节日之一,历史悠久,需要描述最喜欢该节日的哪个活动,并运用详略得当的手法进行描写。在元宵节中,有许多传统活动,如吃元宵、赏花灯、猜灯谜等。选择最喜欢的一个活动是关键,这决定了后续的描述方向。其次,选定活动后,需要对该活动进行详细的描述。可以从活动的起源、发展历程、具体形式、文化内涵等方面入手,让读者对这个活动有深入的了解。最后,既然要求详略得当,对于未选择详细描述的活动,可以进行简短的概述或直接略过,突出主要活动的特色。

如:元宵节是我国历史悠久的传统节日,有许多传统活动,如吃元宵、赏花灯、猜灯谜等。其中我最喜欢的活动是赏花灯。在元宵节晚上,人们会挂起各式各样的花灯,有传统的纸灯笼,也有现代的LED灯,还有各种创意造型的灯饰。这些花灯不仅造型各异,色彩斑斓,而且寓意着吉祥如意、幸福美满。在赏花灯的过程中,人们可以欣赏到美丽的夜景,感受到浓厚的节日氛围。此外,猜灯谜也是元宵节的一项传统活动,通过猜测谜底,人们可以锻炼智力,增加文化素养。总的来说,元宵节是一个充满欢乐和温馨的节日,赏花灯是我最喜欢的活动之一。

9.讲究色、形、味、香 10. 时间 吃烤鸭在中国由来已久 11.C

9.本题考查提取关键信息。

根据第③自然段“北京烤鸭讲究色、形、味、香。”可知北京烤鸭的特征。

10.本题考查说明方法。

根据第②自然段的“早在宋代的古书里”“后来传到民间”“到了明代”可知是按照时间的顺序来说明关于烤鸭的历史。这样写不仅讲明了烤鸭的历史,也说明了烤鸭在中国由来已久。

11.本题考查段落层意。

根据第②自然段“早在宋代的古书里”“后来传到民间”“到了明代”可知主要写吃烤鸭的历史;

根据第③自然段“把鸭子处理干净,待风吹干,然后在鸭身上刷一层麦芽糖浆,在膛里灌上开水,再挂进烤炉内烘烤。炉内温度很高,要不断转动鸭身,使它均匀受热,烘烤50分钟左右鸭子就熟了。”可知主要写烤鸭的烤制方法;

根据第④自然段“吃烤鸭时,先趁热把烤鸭切成薄片,然后蘸上甜面酱,加上葱段,用薄饼卷着吃。”可知主要写烤鸭的吃法;

根据第⑤自然段“喂养填鸭的方法是在鸭子长到一定的时候,定时往鸭子嘴里填喂饲料并且限制它的活动。”可知主要写填鸭的喂养。

故选C。

12. 八儿 散文 13. 丰富 十八 14. 母亲每年给“我们”煮腊八粥 思念之情

12.本题考查文章内容理解。

沈从文的《腊八粥》主要描绘了小孩八儿对腊八粥的渴望与喜爱。故事从八儿迫不及待地想要吃粥的嘴馋开始,通过他等待妈妈煮粥的过程,以及八儿一家人围坐一堂享受腊八粥的场景,刻画了“八儿”这一典型人物形象;展现了家庭生活的温馨与和谐。冰心的《腊八粥》是一篇散文卷,它是一篇冰心回首童年,想起童年的回忆的文章,也是腊八节勾起她童年中的种种回忆。

13.本题考查文章内容理解。

根据文章第②自然段“这腊八粥是用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的。”可知,冰心回忆小时候她母亲做的腊八粥是“用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的”。沈从文在《腊八粥》中写道:“把小米,饭豆,枣,栗,白糖,花生仁儿,合并拢来糊糊涂涂煮成一锅。”;相比之下,冰心笔下的“腊八粥”的原料要丰富得多,其中干果有十八种之多。

14.本题考查文章内容的概括与理解。

作者先由自己的母亲煮腊八粥写起,介绍了腊八粥的做法和腊八粥的本来含义。主要详写了母亲每年给“我们”煮腊八粥的往事,自己的母亲煮粥是为了纪念她的母亲,而后来自己煮是为了纪念自己的母亲,表达了对母亲的思念之情。

15.“我们”对腊八粥的喜爱 16.①交代了腊八节的来历,丰富了文章内容;②表现了朱元璋珍惜好生活、不忘苦日子(忆苦思甜)的情怀,也含蓄地表达了作者希望人们不忘过去,珍惜现在的情感。 17.运用动作描写和语言描写,生动地写出了母亲扳着手指计算日子的情景,表现了母亲对一家人的关爱之情。 18.①小时候生活贫困,难得吃上一顿腊八粥,因此感到味道特别香甜;而现在条件好了,食物丰富,腊八粥不再稀罕,因此吃不出当年的味道。②小时候的腊八粥是母亲用一双巧手辛苦熬制出来的,凝聚着母亲的拳拳爱子之情,而吃城市粥店里的腊八粥感受不到母亲的那份浓情,因此吃不出当年的味道。 19.示例:每年的腊月初八,母亲都会给全家人熬一锅香甜可口的腊八粥。母亲把事先煮熟的红豆、绿豆、花生和淘净的大米、小米、黏米、芝麻一起倒入大锅中,盖上锅盖,在灶里生好火。待开锅后,母亲隔一段时间用饭勺搅几下,防止粘锅。随着锅里咕嘟咕嘟冒起的泡泡,腊八粥的香味溢满了整个土屋。我手捧着盛满香喷喷腊八粥的大碗,心里感觉幸福极了,急不可耐地吃上一口,甜甜的、黏黏的、滑滑的,口齿留香。

15.本题考查对文章内容的理解。

结合文章第⑦自然段中“母亲把那香味扑鼻、色泽鲜艳的腊八粥盛到碗里时,我们激动的心情便再也按捺不住”可知“敞开腮帮子”是吃腊八粥狼吞虎咽的样子,写出了当时作者对腊八粥的喜爱。

16.本题考查插叙的作用。

插叙是在叙述时插段相关故事或情节,起到补充说明、铺垫、衬托、照应等作能使章结构更具变化、推动情节发展、突出人物性格。结合文章第③自然段关于朱元璋的故事告诉我们腊八节的来历,通过故事告诉人们珍惜好生活的来之不易。对文章内容起到补充说明的作用。

17.本题考查了句子的理解。

结合该句中的“迈进”“扳着手指”和“念叨着”可知运用了动作描写和语言描写,表达出母亲对腊八节的期望。

18.本题考查对文章内容的理解。

结合文章第②自然段中“我小的时候,乡村还是比较贫困的,粥可谓是庄户人家的主食了。”和“这粥,最好喝的当然还得数腊八粥,但除了过腊八节,寻常的日子里更是难得吃上一顿的。”可知当时能喝上腊八粥是普通家庭的一种奢望。结合文章第⑥和第⑦自然段中“熬腊八粥是很费时的,但母亲却总是很有耐心。”和“母亲端着碗坐在一边也不管我们,只用那充满了爱的目光凝视着我们。待到额头上、鼻尖上沁出细密的汗珠时,那心窝里就别提有多温暖”可以看出当时腊八粥中蕴含着母亲对家人浓浓的爱。

19.本题考查了情景写话。

结合题意,详细描述自己过腊八节,吃腊八粥的画面,描写的时候需注意通过人物的语言、神态、动作、心理等方面对腊八粥的喜爱之情。如:一年一度的腊八节又到了,前一天,妈妈就拎了一大堆东西回家,兴致勃勃地说:“煮腊八粥啦!” 只见妈妈先把不易煮烂的米和豆类下锅。等豆软汤红时,再把果仁下锅,并用勺子不断搅动。大约过了一个多小时,浓浓的香味开始从锅沿四溢,飘到了我的鼻子里。“喝粥了。”我迫不及待地端起那香喷喷的美味粥,闻了一下已垂涎三尺了。再轻轻抿一口,黏黏的、稠稠的、甜甜的,味道好极了。我一边喝一边举起大拇指念叨着:“好喝,好喝,真好喝!还是妈妈厨艺高!”妈妈笑了,爸爸也笑了。

20.辽 俑 jīn kuàng 21.C 22.高个浓眉、眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。 23.秦腔、“西风”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍。 24.内容上:作者用概括的语言传达出了秦地民众的生存状态;结构上:则起着承上启下的过渡作用。 25.因为秦腔是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣,是农民大苦中的大乐,是陕西人生命中五大要素之一。

20.本题考查对字音和字形的识记,注意区分形近字、同音字和多音字,在日常学习中要注意识记,多积累。

21.本题考查对破折号作用的掌握。在“外地人——尤其是自夸于长江流域的纤秀之士——最害怕秦腔的震撼”这句话中,作者使用两个破折号将“尤其是自夸于长江流域的纤秀之士”插入“外地人最害怕秦腔的震撼”中,说明了具体指的是哪里的外地人,在这里破折号的作用是表示插说。

22.本题考查对人物描写的理解。解答本题首先要理解什么是外貌描写,外貌描写是从人物的体貌特征(包括人物的容貌、衣着、体型、姿态等)进行描写,以揭示人物的思想性格,表达作者的爱憎,加深读者对人物的印象。通过阅读可知,第二段的“高个浓眉、眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身”描写了陕西人的容貌。

23.本题考查对文章细节的掌握,认真阅读文章,很容易从中找到答案。本题根据最后一段的最后一句话进行作答。

24.本题考查对句子的理解与分析,认真阅读文章,联系上下文进行作答。本题要从内容和结构梁方面进行分析。本句话描写出了农民现实的生存状态,而且承接了上文的“这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊”,引起了后面秦腔对于农民的重要性的描写。

25.本题考查对文章内容的理解与分析。对于外地人来说秦腔是“大喊大叫”,但是对于在陕西这块土地上的人来说,秦腔具有非凡的意义,早已成为他们生命中不可缺少的。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一单元 主题迁移阅读 专项练

2024--2025学年小学语文统编版六年级下册

阅读非连续性文本,回答问题。

某小学就本校学生的名著阅读情况进行了调查,并将调查发现公布如下:

材料一:

读书兴趣及占比例 读书计划及占比例 关注点及占比例 读书笔记及占比例

深厚 13% 有计划 11% 写得怎样 10% 每读必做 0%

一般 48% 有时有计划 32% 怎么写的 14% 凭兴趣做 24%

无兴趣 39% 没有计划 57% 写了什么 76% 从不做 76%

材料二:

阅读能力:10%的学生基本读不懂作品,55%的学生对作品的内容、写法似懂非懂,35%的学生看不出作品好在哪里。

写作水平:相当一部分学生情感积累欠缺,矫揉造作;知识面狭窄,素材贫乏;立意肤浅,认识能力偏低;写法粗陋,语言枯燥。

1.根据材料一,可知该校学生的名著阅读情况( )

A.比较乐观 B.不容乐观 C.非常糟糕 D.令人满意

2.根据以上两则材料,下列说法正确的一项是( )

A.该校部分学生养成了写读书笔记的习惯。

B.该校多数学生都有正确的读书目的和读书方法。

C.该校大部分学生阅读能力和写作水平中等偏低。

D.该校绝大多数学生对读书缺乏浓厚兴趣和整体性计划。

3.为了提醒大家多阅读,下面哪一句名言适合推荐给大家?( )

A.敏而好学,不耻下问。(《论语》)

B.书籍是人类进步的阶梯。(高尔基)

C.笔落惊风雨,诗成泣鬼神。(杜甫)

D.读书有三到,谓心到、眼到、口到。(朱熹)

4.该校六年级一班准备开展以“爱读书会读书”为主题的综合性学习活动,请你有针对性地设计一项活动。

过年

丰子恺

①我幼时不知道阳历,只知道阴历。到了十二月十五,过年的气氛开始浓重起来了。我们染坊店里三个染匠全是绍兴人,十二月十六要回乡。十五日,店里办一桌酒,替他们送行。这是提早办的年酒。

②腊月二十三晚上送灶,之后家中就忙着打年糕。两枕“当家年糕”约有三尺长;此外许多较小的年糕,有二尺长的,有一尺长的;还有红糖年糕,白糖年糕。此外是元宝、百合、橘子等等小摆设,我洗了手去帮忙,但是总做不好,结果是自己吃了。

③二十七夜过年①,是个盛典。白天忙着烧祭品:猪头、全鸡、大鱼、大肉,都是装大盘子的。吃过夜饭之后,把两张八仙桌接起来,上面供设“六神②牌”,前面围着大红桌围,摆着巨大的铝制的香炉蜡台。桌上供着许多祭品,两旁围着年糕。记得那时我所欣赏的,是“六神牌”和祭品盘上的红纸盖。这六神牌画得非常精美,一共六版。祭品盘上的红纸盖都是我的姑母剪的,“福禄寿喜”“一品当朝”“连升三级”等字,都剪出来,巧妙地嵌在里头。我那时只有七八岁,就喜爱这些东西,这说明我与美术有缘。

④绝大多数人家二十七夜过年,所以这晚上商店都开门,直到后半夜送神后才关门。我们约伴出门散步,买花炮。花炮种类繁多,我们所买的,不是两响头的炮仗和噼噼啪啪的鞭炮,而是雪炮、流星、金转银盘、水老鼠、万花筒等好看的花炮。其中,万花筒最好看,然而价贵不易多得。买回去在天井里放,大可增加过年的喜气。我把一串鞭炮拆散,一个一个地放,点着了火,立刻拿一个罐头瓶来罩住,“咚”的一声,连罐头瓶也跳起来。

⑤年底这一天,是准备通夜不眠的,店里早已经摆出风灯,插上岁烛。吃年夜饭的时候,把所有的碗筷都拿出来,预祝来年人丁兴旺。吃饭碗数,不可成单,必须成双。如果吃三碗,必须再盛一次,哪怕盛一点点也好,总之要凑成双数。吃饭时母亲分送压岁钱,用红纸包好,我全部用以买花炮。

⑥街上提着灯笼讨债的,络绎不绝,直到天色将晓,还有人提着灯笼急急忙忙地跑来跑去。灯笼是千万少不得的。提灯笼,表示还是大年夜,可以讨债;如果不提灯笼,那就是新年,欠债的可以打你几记耳光,要你保他三年顺境,因为大年初一讨债是禁忌的。但是这时候我家早已结账,关店,正在点起香烛接灶君菩萨。此时通行吃接灶圆子,管账先生一面吃圆子,一面向我母亲报告账务。说到盈余,笑容满面。他告别回去,我们也收拾,睡觉。但是睡不到两个钟头,又得起来,拜年的乡下客人已经来了。

⑦年初一上午忙着招待拜年的客人。街上挤满了穿着新衣服的男女老幼,熙熙攘攘,吃烧卖,上酒馆,买花纸(即年画),看戏法,到处拥挤。

⑧初二开始,镇上的亲友来往拜年。我父亲戴着红缨帽子,穿着外套,带着跟班出门。同时也有穿礼服的到我家拜年。如果不遇,就留下一张红片子。

⑨正月初四,晚上接财神。别的事情排场大小不定,独有接财神,家家郑重其事,而且越是贫寒之家,排场越是体面。大概他们想:敬神可以邀得神的恩宠,今后让他们发财。

⑩初五以后,过年的事基本结束,但是拜年,吃年酒,酬谢往还,也很热闹。厨房里年菜很多,客人来,搬出就是。但是到了正月半,也就差不多吃完了。

正月十五,在古代是一个元宵佳节,然而赛灯之事,久已废止,只有市上卖些兔子灯、蝴蝶灯等,聊以应名而已。二十日,各店照常开门做生意,学堂也开学,过年也就结束。

【注释】①二十七夜过年:此处指小年。②六神:指的是佛、观音、玉皇大帝、孔子、文昌帝君、魁星。也有一种说法是灶神、檐头神、白虎爷、井神、土地神、财神。

5.春节习俗梳理(信息提取)。结合文章内容,按照时间顺序梳理浙江春节的习俗,将下面的表格补充完整。

时间 人们的活动 时间 人们的活动

十二月十五 置办年酒为工人送行 初二 亲友来往拜年

腊月二十三 (1) 、 、 (3) 接财神

腊月二十七 烧祭品、供设“六神牌”、送神、买花炮 初五以后 拜年、吃年酒、酬谢往还

除夕 (2)摆风灯和岁烛、 、 、 、 、吃接灶圆子 正月十五 买、卖花灯

初一 拜年、吃烧卖、上酒馆、买花纸(即年画)、看戏法 正月二十 (4) 、

6.背景画面选取(写作手法)。在介绍浙江春节习俗时,作者是如何详写“腊月二十七”“除夕”这两个时间点的?(语文要素:分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的)

7.手册问题思考(内容理解)。在第一章节的末尾部分,小组成员设置了“南方和北方的春节有何不同之处?”这一思考问题。请结合课文及材料内容谈谈你的想法。

8.读文章学写作

挑战题我国的元宵节历史悠久,你最喜欢该节日的哪个活动呢?请运用详略得当的手法,进行描写,注意不少于150字。

北京烤鸭

①吃烤鸭,在中国由来已久。

②早在宋代的古书里就有关于烤鸭的记载,烤鸭本来是宫廷里的一道菜,后来传到民间。到了明代,北京城里有了卖烤鸭的店铺。

③北京烤鸭讲究色、形、味、香。为了达到这个要求,烤鸭的烤制很讲究。把鸭子处理干净,待风吹干,然后在鸭身上刷一层麦芽糖浆,在膛里灌上开水,再挂进烤炉内烘烤。炉内温度很高,要不断转动鸭身,使它均匀受热,烘烤50分钟左右鸭子就熟了。烤熟的鸭子表皮变成鲜艳的枣红色,又焦又脆;鸭肉又鲜又嫩。因为烤鸭时要用梨木、桃木、枣木等果木做燃料,所以烤熟的鸭子又有种特殊的香甜味。

④吃烤鸭时,先趁热把烤鸭切成薄片,然后蘸上甜面酱,加上葱段,用薄饼卷着吃。吃烤鸭既是一顿美餐,也是一种美的享受。

⑤做烤鸭用的鸭子叫填鸭。它产自北京西郊玉泉山一带。喂养填鸭的方法是在鸭子长到一定的时候,定时往鸭子嘴里填喂饲料并且限制它的活动。鸭子从孵出经过三个月的时间长到六斤以上,就可以送进烤鸭店了。

9.用原文中的一句话点出北京烤鸭的特征: 。

10.第二自然段按 顺序说明,这样写是为了说明 。

11.第二至第五自然段依次说明的内容是( )

A.吃烤鸭的历史,烤鸭讲究色、形、味、香,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

B.吃烤鸭的历史,烤鸭香甜味,吃烤鸭是一种享受,如何喂养填鸭。

C.吃烤鸭的历史,烤鸭的烤制方法,烤鸭的吃法,填鸭的喂养。

D.吃烤鸭历史悠久,烤鸭的色、形、味、香,填鸭的产地。

腊八粥(节选)

冰心

①从我能记事的日子起,我就记得每年农历十二月初八,母亲给我们煮腊八粥。

②这腊八粥是用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的。干果里大的有红枣、桂圆、核桃、白果、杏仁、栗子、花生、葡萄干等,小的有各种豆子和芝麻之类,吃起来十分香甜可口。母亲每年都是煮一大锅,不但合家大小都吃到了,有多的还分送给邻居和亲友。

③母亲说:这腊八粥本来是佛教寺院煮来供佛的-十八种干果象征着十八罗汉,后来这风俗便在民间通行。因为借此机会,清理厨柜,把这些剩余杂果煮给孩子吃,也是节约的好办法。最后,她叹一口气说:“我的母亲是腊八这一天逝世的!那时我只有十四岁。我伏在她身上痛哭之后,赶忙到厨房去给父亲和哥哥做早饭,还看见灶上摆着一小锅她昨天煮好的腊八粥。现在我每年还煮这腊八粥,不是为了供佛,而是为了纪念我的母亲。”

12.沈从文的《腊八粥》刻画了“ ”这一典型人物形象;冰心的《腊八粥》则是一篇回忆性的 (散文 诗歌)。

13.与沈从文笔下的“腊八粥”相比,冰心笔下的“腊八粥”的原料要 得多,其中干果竟然有 种之多,实在令人惊叹。

14.选段主要详写了 ,表达了对母亲的 。

母亲那碗腊八粥(节选)

徐学平

①儿时的记忆中,每当迈进了腊月的门槛,母亲便开始扳着手指数起日子来,念叨着:“快到腊八了,又该给你们熬腊八粥喝了……”

②我小的时候,乡村还是比较贫困的,粥可谓是庄户人家的主食了。那年头,稠粥是不敢奢望的,生活不宽裕的家庭,因为舍不得多放米,有时稀得能照出人影儿。只有富裕点的人家,那粥才浓些,是真正的大米粥,人们就夸张地说成“竖勺子不倒”了。这粥,最好喝的当然还得数腊八粥,但除了过腊八节,寻常的日子里更是难得吃上一顿的。

③据老辈人说,朱元璋小时候家里很穷,为了度日,便给一家财主放牛。有一天放牛归来时牵牛过一座独木桥,牛一滑跌下了桥,将腿摔断了。老财主气急败坏,便把朱元璋关进一间房子里不给饭吃。朱元璋饿得够呛,忽然发现屋里有一鼠洞,扒开一看,原来是老鼠的一个粮仓,里面有米、有豆,还有红枣。他把这些东西合在一起煮了一锅粥,吃起来香甜可口。后来朱元璋当了皇帝,过上了好日子,为了铭记当年被财主关进房子忍饥挨饿的痛苦经历,便叫御厨熬了一锅各种粮豆混在一起的粥。吃的这一天正好是腊月初八,因此就叫“腊八粥”。

④传说故事在小孩子心中总是神奇的,因此,在清晰地记下了这个美好故事的同时,也记住了那年那月腊八粥的诱人甜香。

⑤每到腊月初八,母亲就会早早起床熬腊八粥。腊八粥的食材是很丰富的,除了可以选用豌豆、黄豆、红豆、绿豆、高粱等粮食作物之外,还可加入青菜、茨菇、荸荠、红枣、白果等蔬菜和干果。听母亲说,据“腊八”一词中的“八”字,一般在配料时都是以凑齐八样为宜,搭配可随各人喜好而定。

⑥熬腊八粥是很费时的,但母亲却总是很有耐心。她先将豆油在锅里烧热,再放进葱花和盐爆锅,然后逐步加入水和配料,待锅烧开后才会放点菜叶进去搅匀。其中,花生米是母亲用菜刀在面板上挨个切成碎块的,喝着母亲的腊八粥,每当嚼到里面的花生米时,感觉那味道真是格外的香。

⑦当浓浓的香味在屋子里弥漫开来,母亲便开始喊我们起床。腊月正是呵气成雾、滴水成冰的季节,每当从被窝里钻出来,浑身早已冻得发抖。母亲把那香味扑鼻、色泽鲜艳的腊八粥盛到碗里时,我们激动的心情便再也按捺不住,会敞开腮帮子大嚼大吃,因为粥烫得厉害,“吸吸溜溜”的声音响成一片。每当嚼到里面细碎的花生米时,感觉那味道真是格外的香。一家人你一碗我一碗,一边品尝着香稠的美味,一边称赞着母亲的厨艺。母亲端着碗坐在一边也不管我们,只用那充满了爱的目光凝视着我们。待到额头上、鼻尖上沁出细密的汗珠时,那心窝里就别提有多温暖了!

⑧冬去春来,物换星移,近三十年的时光一晃而过。如今,腊八粥也不再是孩子们垂涎的美食了。虽然现在城市粥店里腊八粥的用料已与以前大相径庭,什么桂圆、莲子、枸杞、蜜饯等既营养又保健,十分讲究,但我吃来却总感到吃不出当年的味道了。

(选文有改动)

15.第⑦段中的加点词“敞开腮帮子”形象地写出了 。

16.第③段中插叙有关腊八粥的传说故事有哪些作用?

17.赏析下面的句子。

每当迈进了腊月的门槛,母亲便开始扳着手指数起日子来,念叨着:“快到腊八了,又该给你们熬腊八粥喝了……”

18.与小时候的腊八粥相比,现在城市粥店里的腊八粥用料又多又好,可为什么作者“总感到吃不出当年的味道了”?

19.请你描述一下,过腊八节,一家人吃腊八粥时你所经历的情景。(重点写出腊八粥的特点和吃腊八粥的感受)(不少于120字)

秦腔(节选)

贾平凹

对待秦腔,爱者便爱得要死,恶者便恶得要命。外地人——尤其是自夸于长江流域的纤秀之士——最害怕秦腔的震撼。评论说得婉转的是:唱得有劲。说得直率的是:大喊大叫。但是,几百年来,秦腔却没有被淘汰,被沉沦,这使多少人大惑而不得其解。其解是有的,就在陕西这块土地上。

如果是一个南方人,坐车麦轰隆隆往北走,渡过黄河,进入秦川大地,原来竟是:一抹黄褐的平原;(辽 廖)阔的地平线上,一处一处用木橡夹打成一尺多宽墙的土屋,粗笨而庄重;冲天而起的白杨、苦楝、紫槐,技干粗壮如桶,叶却小似铜钱,迎风正反翻覆……你立即就会明白了:这里的地理构造竟与秦腔的旋律惟妙惟肖的一统!再去接触一下秦人吧,活脱脱的一群秦始皇兵马(俑 涌)的复出:高个浓眉、眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。当他们背着沉重的三角形状的犁铧,赶着山包一样团块组合式的秦川公牛,端着脑袋般大小的耀州瓷碗,蹲在立的卧的石磙子碌碡上吃着牛肉泡馍,你不禁( jīn jìn)又要改变起世界观了:啊,这是块多么空旷( guǎng kuàng)而实在的土地,在这块土地摸爬滚打的人群是多么“二愣”的民众!那晚霞烧起的黄昏里,落日在地平线上欲去不去地痛苦地妊娠,五里一村,十里一镇,高音喇叭里传播的秦腔互相交织、冲撞。这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊!

农民是世上最劳苦的人,尤其是在这块平原上,生时落草在黄土炕上,死了被埋在黄土堆下 ;秦腔是他们大苦中的大乐。当老牛木犁疙瘩绳,在田野已经累得筋疲力尽,立在犁沟里大喊大叫来一段秦腔,那心胸肺腑,关关节节的国乏便一尽儿涤荡净了。秦腔与他们,要和”“西风”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍一样成为生命的五大要素

20.在文中括号里选择正确的汉字或注音,画“√”。

21.文章第一自然段中破折号的作用是( )

A.表示话题的转变。 B.用于引文后标明作者。 C.表示插说。

22.在文中用“﹏﹏﹏”画出有关陕西人外貌的描写。

23.读完本文后,你知道陕西人生命中的五大要素是哪些吗?请写下来。

24.读文中画线的句子,试分析这句话在文中的作用。

25.被评论为“大喊大叫”的秦腔为什么几百年来依然兴盛?请说说你阅读选文后的理解。

参考答案

1.B 2.D 3.B 4.举办“学会阅读”读书经验与方法交流会。

1.本题考查对文本内容的理解。

结合文本数据可知该校有读书兴趣的比例还可以,但是没有计划读书和从不做读书笔记的比例占比例比较大,所以阅读情况不容乐观。

2.本题考查对文本内容的理解。

A.该校“每读必做”的比例为0%,没有养成写读书笔记的习惯。所以“该校部分学生养成了写读书笔记的习惯。”的说法错误。

B.结合“关注点”所占比例和“读书笔记”的比例可知,大部分学生没有正确的读书目的的读书方法。所以“该校多数学生都有正确的读书目的和读书方法。”的说法错误。

C.结合“35%的学生看不出作品好在哪里。”可知只有这部分同学的阅读能力中等偏下,所以“该校大部分学生阅读能力和写作水平中等偏低。”的说法错误。

D.结合“读书兴趣深厚的比例占13%”“读书计划及占比例”可知57%的同学没有计划,可知大多数学生对读书缺乏浓厚兴趣和整体性计划。

故选D。

3.本题考查对名言警句的理解。

A.“敏而好学,不耻下问。”意思是:不以向地位、学问比自己低的人请教为耻,形容一个人谦虚好学。

B.“书籍是人类进步的阶梯。”把书籍比喻成人类进步的阶梯,意思是说人类的进步离不开书籍,书籍为人类提供了很多的知识还有经验,所以我们一定要多读书,读好书。

C.“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。”意思是:看到他落笔,风雨为之感叹;看到他的诗,鬼神都为之感动哭泣。 用以形容李白或其他人的文艺创作气势壮阔或才思敏捷,作品具有强大的震撼力和感染力。

D.“读书有三到,谓心到、眼到、口到。”是朱熹告诉我们的读书方法:即读书时要专心,要认真看,要诵读。

B符合提醒大家多阅读的目的。

故选B。

4.本题考查学生的综合实践能力。

结合当时的读书情况现状,针对性地设计一项活动即可。

示例:举办一次“阅读模式推广会”,学习其他国家的阅读模式和热情,培养读书的兴趣。

5. 送灶 打年糕 做年糕摆设 正月初四 守岁 吃年夜饭 发压岁钱 提灯笼讨债 店铺开门 学堂开学 6.在写“腊月二十七”时,作者着重记述了“供设六神牌,”“买花炮”这两个习俗活动。通过描绘“六神牌”的精美和玩花炮的趣味,展现了腊月二十七的热闹。在写“除夕”时,作者着重记述了“吃年夜饭”“提灯笼讨债”这两个习俗,展现了人们在除夕夜的丰富活动和内心对新一年的美好祝愿。 7.①时间不同。北京的春节从腊八开始,人们便动手准备年货,直到正月十九春节才算结束;而浙江的春节从腊月十五开始,过年的气氛才逐渐浓重,直到正月二十春节才结束。②习俗不同。北京的春节,除夕、元宵节最为热闹,而南方的春节则是腊月二十七、除夕夜则比较热闹,元宵节反而没有什么热闹的景象。 8.我最喜欢元宵节赏花灯这一活动。元宵节这一天,大家会一起吃丰盛可口的团圆饭和软糯的汤圆。妈妈还会为我制作简易的灯笼。而赏花灯则是最热闹的。元宵节的夜晚,街道上的行人络绎不绝,处处悬灯结彩。花灯形态各异、栩栩如生,有荷花灯、龙凤灯、生肖灯等,整条街都被花灯照亮。人们在欢声笑语中提着花灯游玩,直到深夜才恋恋不舍地离开。

5.本题考查短文内容的理解概括。

第②段“腊月二十三晚上送灶,之后家中就忙着打年糕。两枕‘当家年糕’约有三尺长;此外许多较小的年糕,有二尺长的,有一尺长的;还有红糖年糕,白糖年糕。”这些句子可得出腊月二十三人们的活动依次有:送灶、打年糕、做年糕摆设。

第⑤⑥段“年底这一天,是准备通夜不眠的,店里早已经摆出风灯,插上岁烛。吃年夜饭的时候,把所有的碗筷都拿出来,预祝来年人丁兴旺。吃饭时母亲分送压岁钱,用红纸包好。街上提着灯笼讨债的,络绎不绝,直到天色将晓,还有人提着灯笼急急忙忙地跑来跑去。此时通行吃接灶圆子,管账先生一面吃圆子,一面向我母亲报告账务。”这些句子写了除夕这一天人们的活动除了摆风灯和岁烛、吃接灶圆子外,还有守岁、吃年夜饭、发压岁钱、提灯笼讨债这些活动。

第⑨段“正月初四,晚上接财神。别的事情排场大小不定,独有接财神,家家郑重其事,而且越是贫寒之家,排场越是体面。”这些句子中写了人们“接财神”是在“正月初四”这一天。

第 段“二十日,各店照常开门做生意,学堂也开学,过年也就结束。”这些句子写了正月二十这天人们的活动有:店铺开门、学堂开学。

6.本题考查写作手法。

这篇文章中作者丰子恺详细介绍了浙江春节习俗,其中腊月二十七和除夕这两个时间点是重点详写的内容。作者通过背景画面选取的手法,将这两个时间点的活动进行了细致的描绘,让读者能够深入了解浙江春节的特色和风情。

首先,作者在详写腊月二十七这个时间点时,选取了“打年糕”“祭灶”和“买花炮”等具有代表性的活动作为背景画面。通过对这些活动的描绘,作者让读者感受到了腊月二十七这个时间点上的忙碌和喜庆氛围。同时,作者还通过自己的亲身经历和感受,进一步增强了画面的真实感和生动性。

其次,在详写除夕这个时间点时,作者选取了“接灶君菩萨”“吃年夜饭”“送压岁钱”“接财神”等具有代表性的活动作为背景画面。通过对这些活动的描绘,作者让读者感受到了除夕这个时间点上的热闹和喜庆氛围。同时,作者还通过描绘街上提着灯笼讨债的情景,展现了除夕之夜的另一种生活场景,使得画面更加丰富多彩。通过背景画面选取的手法,作者将浙江春节习俗中的腊月二十七和除夕这两个时间点进行了重点详写,使得文章内容更加主次分明、重点突出。

这种写作手法不仅让读者能够更好地了解浙江春节的特色和风情,还能够增强文章的艺术感染力,让读者在品味文章内容的同时,感受到浓郁的地方文化气息。

7.本题考查语言表达能力。

在《过年》这篇文章中,作者描述了自己幼时过年的情景,其中涉及了南北方春节的不同之处。接下来,我将结合文章内容对南方和北方春节的不同之处进行了解。

首先,从整体氛围上看,文章中描述的过年氛围更偏向于南方。在北方,春节的氛围通常更为浓厚,从腊月二十三小年开始,到正月十五元宵节结束,期间有着一系列的民俗活动。而在南方,过年期间的活动相对较少,氛围相对轻松。

其次,从饮食文化上看,南北方春节也存在差异。在北方,过年期间的主食通常是饺子、年糕、馒头等面食,而在南方则以年糕、汤圆等为主食。此外,在菜品的准备上,北方人喜欢用大鱼大肉来祭祖和待客,而南方则更注重清淡和原味。

最后,从拜年习俗上看,南北方也存在差异。在北方,拜年通常是在大年初一早上开始,而南方则是在年初二开始。在拜年的方式上,南北方也存在差异。在北方,拜年通常是以家庭为单位,而在南方则是以个人为单位。

8.本题考查语言表达能力。

本题首先要明确题目要求,元宵节是我国传统节日之一,历史悠久,需要描述最喜欢该节日的哪个活动,并运用详略得当的手法进行描写。在元宵节中,有许多传统活动,如吃元宵、赏花灯、猜灯谜等。选择最喜欢的一个活动是关键,这决定了后续的描述方向。其次,选定活动后,需要对该活动进行详细的描述。可以从活动的起源、发展历程、具体形式、文化内涵等方面入手,让读者对这个活动有深入的了解。最后,既然要求详略得当,对于未选择详细描述的活动,可以进行简短的概述或直接略过,突出主要活动的特色。

如:元宵节是我国历史悠久的传统节日,有许多传统活动,如吃元宵、赏花灯、猜灯谜等。其中我最喜欢的活动是赏花灯。在元宵节晚上,人们会挂起各式各样的花灯,有传统的纸灯笼,也有现代的LED灯,还有各种创意造型的灯饰。这些花灯不仅造型各异,色彩斑斓,而且寓意着吉祥如意、幸福美满。在赏花灯的过程中,人们可以欣赏到美丽的夜景,感受到浓厚的节日氛围。此外,猜灯谜也是元宵节的一项传统活动,通过猜测谜底,人们可以锻炼智力,增加文化素养。总的来说,元宵节是一个充满欢乐和温馨的节日,赏花灯是我最喜欢的活动之一。

9.讲究色、形、味、香 10. 时间 吃烤鸭在中国由来已久 11.C

9.本题考查提取关键信息。

根据第③自然段“北京烤鸭讲究色、形、味、香。”可知北京烤鸭的特征。

10.本题考查说明方法。

根据第②自然段的“早在宋代的古书里”“后来传到民间”“到了明代”可知是按照时间的顺序来说明关于烤鸭的历史。这样写不仅讲明了烤鸭的历史,也说明了烤鸭在中国由来已久。

11.本题考查段落层意。

根据第②自然段“早在宋代的古书里”“后来传到民间”“到了明代”可知主要写吃烤鸭的历史;

根据第③自然段“把鸭子处理干净,待风吹干,然后在鸭身上刷一层麦芽糖浆,在膛里灌上开水,再挂进烤炉内烘烤。炉内温度很高,要不断转动鸭身,使它均匀受热,烘烤50分钟左右鸭子就熟了。”可知主要写烤鸭的烤制方法;

根据第④自然段“吃烤鸭时,先趁热把烤鸭切成薄片,然后蘸上甜面酱,加上葱段,用薄饼卷着吃。”可知主要写烤鸭的吃法;

根据第⑤自然段“喂养填鸭的方法是在鸭子长到一定的时候,定时往鸭子嘴里填喂饲料并且限制它的活动。”可知主要写填鸭的喂养。

故选C。

12. 八儿 散文 13. 丰富 十八 14. 母亲每年给“我们”煮腊八粥 思念之情

12.本题考查文章内容理解。

沈从文的《腊八粥》主要描绘了小孩八儿对腊八粥的渴望与喜爱。故事从八儿迫不及待地想要吃粥的嘴馋开始,通过他等待妈妈煮粥的过程,以及八儿一家人围坐一堂享受腊八粥的场景,刻画了“八儿”这一典型人物形象;展现了家庭生活的温馨与和谐。冰心的《腊八粥》是一篇散文卷,它是一篇冰心回首童年,想起童年的回忆的文章,也是腊八节勾起她童年中的种种回忆。

13.本题考查文章内容理解。

根据文章第②自然段“这腊八粥是用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的。”可知,冰心回忆小时候她母亲做的腊八粥是“用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的”。沈从文在《腊八粥》中写道:“把小米,饭豆,枣,栗,白糖,花生仁儿,合并拢来糊糊涂涂煮成一锅。”;相比之下,冰心笔下的“腊八粥”的原料要丰富得多,其中干果有十八种之多。

14.本题考查文章内容的概括与理解。

作者先由自己的母亲煮腊八粥写起,介绍了腊八粥的做法和腊八粥的本来含义。主要详写了母亲每年给“我们”煮腊八粥的往事,自己的母亲煮粥是为了纪念她的母亲,而后来自己煮是为了纪念自己的母亲,表达了对母亲的思念之情。

15.“我们”对腊八粥的喜爱 16.①交代了腊八节的来历,丰富了文章内容;②表现了朱元璋珍惜好生活、不忘苦日子(忆苦思甜)的情怀,也含蓄地表达了作者希望人们不忘过去,珍惜现在的情感。 17.运用动作描写和语言描写,生动地写出了母亲扳着手指计算日子的情景,表现了母亲对一家人的关爱之情。 18.①小时候生活贫困,难得吃上一顿腊八粥,因此感到味道特别香甜;而现在条件好了,食物丰富,腊八粥不再稀罕,因此吃不出当年的味道。②小时候的腊八粥是母亲用一双巧手辛苦熬制出来的,凝聚着母亲的拳拳爱子之情,而吃城市粥店里的腊八粥感受不到母亲的那份浓情,因此吃不出当年的味道。 19.示例:每年的腊月初八,母亲都会给全家人熬一锅香甜可口的腊八粥。母亲把事先煮熟的红豆、绿豆、花生和淘净的大米、小米、黏米、芝麻一起倒入大锅中,盖上锅盖,在灶里生好火。待开锅后,母亲隔一段时间用饭勺搅几下,防止粘锅。随着锅里咕嘟咕嘟冒起的泡泡,腊八粥的香味溢满了整个土屋。我手捧着盛满香喷喷腊八粥的大碗,心里感觉幸福极了,急不可耐地吃上一口,甜甜的、黏黏的、滑滑的,口齿留香。

15.本题考查对文章内容的理解。

结合文章第⑦自然段中“母亲把那香味扑鼻、色泽鲜艳的腊八粥盛到碗里时,我们激动的心情便再也按捺不住”可知“敞开腮帮子”是吃腊八粥狼吞虎咽的样子,写出了当时作者对腊八粥的喜爱。

16.本题考查插叙的作用。

插叙是在叙述时插段相关故事或情节,起到补充说明、铺垫、衬托、照应等作能使章结构更具变化、推动情节发展、突出人物性格。结合文章第③自然段关于朱元璋的故事告诉我们腊八节的来历,通过故事告诉人们珍惜好生活的来之不易。对文章内容起到补充说明的作用。

17.本题考查了句子的理解。

结合该句中的“迈进”“扳着手指”和“念叨着”可知运用了动作描写和语言描写,表达出母亲对腊八节的期望。

18.本题考查对文章内容的理解。

结合文章第②自然段中“我小的时候,乡村还是比较贫困的,粥可谓是庄户人家的主食了。”和“这粥,最好喝的当然还得数腊八粥,但除了过腊八节,寻常的日子里更是难得吃上一顿的。”可知当时能喝上腊八粥是普通家庭的一种奢望。结合文章第⑥和第⑦自然段中“熬腊八粥是很费时的,但母亲却总是很有耐心。”和“母亲端着碗坐在一边也不管我们,只用那充满了爱的目光凝视着我们。待到额头上、鼻尖上沁出细密的汗珠时,那心窝里就别提有多温暖”可以看出当时腊八粥中蕴含着母亲对家人浓浓的爱。

19.本题考查了情景写话。

结合题意,详细描述自己过腊八节,吃腊八粥的画面,描写的时候需注意通过人物的语言、神态、动作、心理等方面对腊八粥的喜爱之情。如:一年一度的腊八节又到了,前一天,妈妈就拎了一大堆东西回家,兴致勃勃地说:“煮腊八粥啦!” 只见妈妈先把不易煮烂的米和豆类下锅。等豆软汤红时,再把果仁下锅,并用勺子不断搅动。大约过了一个多小时,浓浓的香味开始从锅沿四溢,飘到了我的鼻子里。“喝粥了。”我迫不及待地端起那香喷喷的美味粥,闻了一下已垂涎三尺了。再轻轻抿一口,黏黏的、稠稠的、甜甜的,味道好极了。我一边喝一边举起大拇指念叨着:“好喝,好喝,真好喝!还是妈妈厨艺高!”妈妈笑了,爸爸也笑了。

20.辽 俑 jīn kuàng 21.C 22.高个浓眉、眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身。 23.秦腔、“西风”白酒、长线辣子、大叶卷烟、牛肉泡馍。 24.内容上:作者用概括的语言传达出了秦地民众的生存状态;结构上:则起着承上启下的过渡作用。 25.因为秦腔是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣,是农民大苦中的大乐,是陕西人生命中五大要素之一。

20.本题考查对字音和字形的识记,注意区分形近字、同音字和多音字,在日常学习中要注意识记,多积累。

21.本题考查对破折号作用的掌握。在“外地人——尤其是自夸于长江流域的纤秀之士——最害怕秦腔的震撼”这句话中,作者使用两个破折号将“尤其是自夸于长江流域的纤秀之士”插入“外地人最害怕秦腔的震撼”中,说明了具体指的是哪里的外地人,在这里破折号的作用是表示插说。

22.本题考查对人物描写的理解。解答本题首先要理解什么是外貌描写,外貌描写是从人物的体貌特征(包括人物的容貌、衣着、体型、姿态等)进行描写,以揭示人物的思想性格,表达作者的爱憎,加深读者对人物的印象。通过阅读可知,第二段的“高个浓眉、眼和眼间隔略远,手和脚一样粗大,上身又稍稍见长于下身”描写了陕西人的容貌。

23.本题考查对文章细节的掌握,认真阅读文章,很容易从中找到答案。本题根据最后一段的最后一句话进行作答。

24.本题考查对句子的理解与分析,认真阅读文章,联系上下文进行作答。本题要从内容和结构梁方面进行分析。本句话描写出了农民现实的生存状态,而且承接了上文的“这秦腔原来是秦川的天籁、地籁、人籁的共鸣啊”,引起了后面秦腔对于农民的重要性的描写。

25.本题考查对文章内容的理解与分析。对于外地人来说秦腔是“大喊大叫”,但是对于在陕西这块土地上的人来说,秦腔具有非凡的意义,早已成为他们生命中不可缺少的。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐