6.1 《记念刘和珍君》课件(共56张PPT)统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6.1 《记念刘和珍君》课件(共56张PPT)统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 30.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 19:57:11 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,

敢于正视淋漓的鲜血。

活动一:

谁来“记念”?

作者简介

鲁迅,原名周樟寿,后更名为周树人,字豫才,籍贯浙江绍兴,他是一位知名的文学家、思想家、革命家、教育家,同时也是一位民主战士。作为新文化运动的关键人物,鲁迅被誉为中国现代文学的奠基者之一。他以锐利的笔触为武器,不懈地书写,毕生奋斗,被尊称为“民族魂”。毛泽东曾赞誉:“鲁迅的方向,正是中华民族新文化的方向。”

作者简介

小说集:《呐喊》(《狂人日记》、《阿Q正传》、《孔乙己》)

《彷徨》(《祝福》)

《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》(《藤野先生》、《从百草原到三味书屋》、《阿长与〈山海经〉》

散文诗集:《野草》

杂文集:《南腔北调集》《而已集》《二心集》

《且介亭杂文》《华盖集》等。

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。 ——巴金

他常以锐利的笔触为剑,以深邃的灵魂作墨,挥洒出遍地华章,最终挥毫泼墨,留下荡气回肠的浩歌。

他曾经跨越大洋,梦想披上白衣,但最终放弃医学投身文学,用瘦弱的肩膀撑起文人的傲气,笔如剑出鞘,成为国家的栋梁。

他挥动手臂,呼唤青年勇往直前,犹如微弱的萤火虫之光,却能驱散黑暗;纵然炬火难以明亮,他却成为了唯一的亮光。

一个苦难的民族需要什么样的人

活动二:

“记念”谁?

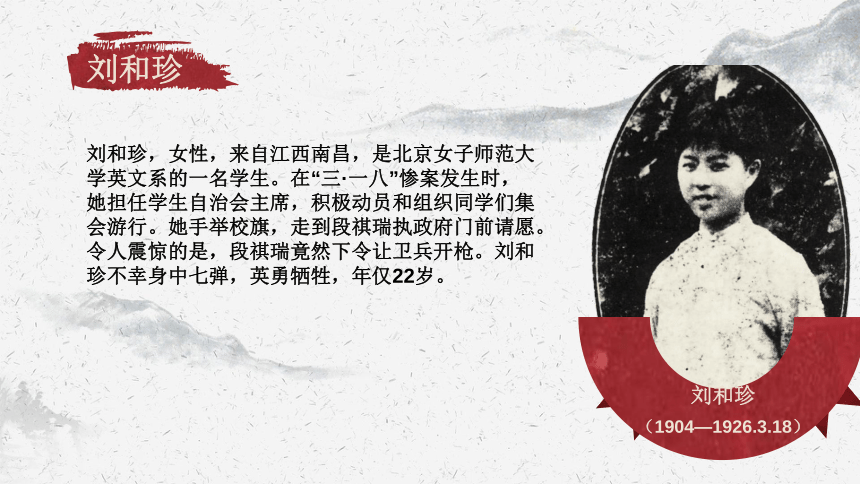

刘和珍

刘和珍

(1904—1926.3.18)

刘和珍,女性,来自江西南昌,是北京女子师范大学英文系的一名学生。在“三·一八”惨案发生时,她担任学生自治会主席,积极动员和组织同学们集会游行。她手举校旗,走到段祺瑞执政府门前请愿。令人震惊的是,段祺瑞竟然下令让卫兵开枪。刘和珍不幸身中七弹,英勇牺牲,年仅22岁。

活动三:

为何“记念”?

写 作 背 景

1926年3月18日,北京众多民众齐聚天安门广场,约五千人共同抗议帝国主义的侵略和反动军阀的暴行。集会结束后,他们高喊着“打倒帝国主义”的口号,前往段祺瑞执政政府门前请愿。然而,现场突然变得紧张,数百名武装士兵向人群开火。紧接着,士兵们挥舞着马刀和刺刀,对逃散的群众进行追击。这场突如其来的攻击导致47人丧生,200多人受伤,酿成了一幕惨剧。在这场悲剧中,年仅22岁的刘和珍烈士不幸遇难。鲁迅先生将这一天称为“民国成立以来最黑暗的一天”。

事件发生后,执政政府却发表声明,指责请愿的学生为暴徒。一些反动军阀的追随者,如陈西滢等人,散布谣言,发表文章,诬陷爱国学生是被人利用,被所谓的“民众领袖”(指李大钊等人)误导至险境。对此,鲁迅先生满怀悲愤,撰写了这篇文章。

写作背景

1926年3月18日,北平各界举行示威活动。

写作背景

请愿群众与执政府卫队对峙

活动四:

怎么“记念”?

本文的写作思路。

刘和珍君

记念

本文将记叙、议论、抒情融为一体,以悲愤的情感贯穿全文。

交代写作的缘由,表达自己的悲哀

(一、二)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(三、四、五)

总结“三一八”惨案的教训和意义

(六、七)

思考写作缘起

“中华民国十五年三月二十五日,就是国立北京女子师范大学为十八日在段祺瑞执政府前遇害的刘和珍杨德群两君开追悼会的那一天,我独在礼堂外徘徊”

该段文字表达了作者什么样的情感?

明确指出具体时间,使用大学的完整名称,并以“君”称呼学生,显示出作者是在为革命烈士撰写一篇悼念文章,其态度庄重而严肃。用“独”和“徘徊”这两个词,描绘出作者内心的哀伤与悲痛。

思考写作缘起

文章第一、二部分,多次提到“有写一点东西的必要了”是否重复?若不重复,分别代表什么意思?

我也早觉得有写一点东西的必要了。这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。(2)

记念死者,沉痛悼念

激励人们,揭露暴行

警醒庸人,勿忘血债

我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。 (5)

忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。 (5)

思考:写作缘起

文章第一部分,多次提到“有写一点东西的必要了”是否重复?若不重复,分别代表什么意思?

在这里,鲁迅持续一贯地展现出他自觉承担的使命:唤醒沉睡的民众,治愈他们愚昧的灵魂。

言为心声

既然作者多次强调“有写一点东西的必要了”,文中为何又多次说“我实在无话可说”?

谈鲁迅的“说”与“不说”

既然作者多次强调“有写一点东西的必要了”,文中为何又多次说“我实在无话可说”?

原文体现 本质

可是我实在无话可说(3)

我还有什么话可说呢?(12)

但是,我还有话要说(13)

呜呼,我说不出话(22)

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。(惨象——长期镇压,不敢说话;流言——不断诽谤,无法说话)

激励后人,唤醒沉睡的中国人

悲痛到了极点,难以言说

“不说”

“说”

请“红色宣讲员”谈谈如何理解作者看似矛盾的话?

悲愤至极

言不尽意

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤起民众,激励革命者

创作者因“悲痛”之感促使笔端涌动,却因“愤怒”之极而语塞,然而终究不得不说。责任感与正义感在作者心中澎湃,一时难以平息,令其不由自主地发声。因此,“缄默”只是表象,“倾诉”才是真情。

研学活动一:刘和珍其人

姓名 牺牲年龄及原因 身份 事迹与表现 品格

二十二岁

北洋军阀政府

黑暗统治

“三一八”惨案

北京女子师范大学学生

快速浏览课文,找出集中写刘和珍的相关段落

思考:文章叙述了刘和珍的哪些事件

①预定《莽原》

②参与学潮运动

③徒手请愿牺牲

刘和珍遗体

女师大学潮——驱“羊”运动

“窃念好教育为国民之母,本校则是国民之母之母。”她要求学生只管读书,不要参加过问政治活动,把学生的爱国行为一律斥为“学风不正”,横加阻挠。

杨荫榆

鲁迅先生挺身而出, 为女师大学生进行呐喊和声援。

刘和珍在江西省立女子师范学校的日子:

她沉浸于众多进步读物之中,诸如《新青年》、《新潮》、《创造》,以及《上海时事新报》的副刊《学灯》和《上海民国日报》的副刊《觉悟》等。正值“五四”运动余波未息,全国范围内反帝反封建的革命浪潮汹涌澎湃。在这股浪潮中,刘和珍的思想日益先进,她主张摒弃家庭中的一些陈旧习俗。

在校内,她创立了女师学生自治会,并亲自担任领导职务。她引领全校学生抵制不合理校规,成功为女学生争取到了与男学生同等的自由:自由出入校门、自由会客、自由通信以及自由参与社会活动的权利。

三个带“然”的词勾画了刘和珍简短而光辉的一生

“ 然预定了《莽原》全年的就有她”

“我才见她虑及母校前途, 然至于泣下”

“听说,她,刘和珍君,那时是 然前往的”

毅

黯

欣

坚决的样子

忧伤的样子

愉快的样子

积极进取、好学求真——追求民主之坚决不悔

敢于斗争、有责任心——担忧母校之真诚痴心

热忱爱国、殒身不恤——为国请愿之无私热忱

刚

(一)鲁迅眼中的刘和珍

在鲁迅的回忆中刘和珍经常带着怎样的神态?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了。”

“在微默的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影”

柔

思考:为什么鲁迅要反复提及刘和珍的温和与微笑呢?

强调刘和珍性格的温和

反衬反动政府的凶残

体现痛惜、悲愤的心情

激发人们的同情心理

总结刘和珍的精神品格。

事迹 品格

毅然预定了《莽原》全年

反抗广有羽翼的校长

始终微笑,态度温和

虑及母校前途,黯然至于泣下

欣然前往请愿,在执政府门前喋血

追求进步,渴求真理

敢于反抗,富于斗争精神

善良和蔼

有远见,有责任感

有正义感和反抗精神,勇敢坚强,不惧牺牲

研学活动二:所在非人间

可是我实在

无话可说

我只觉得所住的

并非人间

四十多个青年的血

洋溢在我的周围

使我艰于呼吸视听

那里还能

有什么言语

为什么鲁迅如此愤怒?

③看客们的

冷漠麻木

①当局者的凶残无耻

②流言家的下劣卑鄙

【第10-11段】:

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

(二)段政府和一些文人口中的刘和珍

事发当日,段政府便抢先发布“国务院通电”,声称:

近年以来,徐谦、李大钊等,假借共产学说,啸聚群众,屡肇事端。……

闯袭国务院,泼灌火油,抛掷炸弹,手枪木棍,丛击军警。

各军警因正当防卫,以致互有死伤。

第三天(3月20日),段氏又发布了第二道《临时执政令》声称:

爱国运动,各国恒有,聚众暴动,法所不容。

……其当时军警因执行职务,正当防卫。

段祺瑞执政府通电

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。(14)

背部中枪:说明学生不是在冲突中被杀害而是被有计划地蓄意杀害。

其一是手枪:说明有军官指挥进行杀害,这次屠杀是有组织有准备的。

“欣然”

“这样的罗网”

“从背部入,斜穿心肺”

“受人利用”

一场有组织有预谋的虐杀

她们是“暴徒”

“致命的创伤”“在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。”

聚众暴动,法所不容。

中了四弹,其一是手枪

正当防卫,以致互有死伤。

反动政府虐杀学生、冷酷凶残;中国女子团结友爱、互相救助。

“1926年,震惊全国的‘三·一八’惨案发生了。父亲始终同群众战斗在一起。那天我跟着团组织活动,事先不晓得父亲也来参加示威请愿。由于前一天曾发生流血事件,我们特意做了准备,每人做游行示威的小旗时,都挑选了较粗的棍子当“旗杆”,用以自卫。但是谁也没有想到丧心病狂的反动军阀政府,竟然动用排枪、刺刀,大肆屠杀无辜群众。

……

有一位青年爬到大门一侧的石头狮子上讲演。就在这个时候,段政府的卫队朝这位青年开了一枪,成为镇压群众的信号,于是一场残酷野蛮的血腥大屠杀开始了。许多事先埋伏的军警,纷纷钻进人群中,一边咒骂,一边用手枪射击。无数爱国青年在排枪、刺刀和大刀下牺牲了。在混乱中,我随着人流,向铁狮子胡同东边奔去,终于避开了刺刀和枪弹,跑了出去。事后得知,从西口走的同志大多数牺牲了,大部分人是从东口跑出来的。”

当局者之凶残

流言家的下劣卑鄙

“而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。”

林学蘅于1926年3月20日在《晨报》上发表了时评《为青年流血问题敬告全国国民》。青年们的外交请愿虽是合理诉求,但聚集男女,携带武器,如临大敌一般,且以驱逐外交团为口号,对警卫队施以暴力,这样的行为是出于一时冲动,冒险行事,最终陷入别有用心者的圈套之中。

徐谦、顾兆熊等人作为知识阶层的代表,对于血气方刚的青年们,未能给予适当的引导,反而只是发表激昂的言论,导致众多宝贵的青年被推向孤注一掷的境地。如果成功,他们便享有盛名;若失败,广大民众则深受其害。

当局者竟会这样的凶残

流言家竟至如此之下劣

中国的女性临难竟能如是之从容

本体 喻体

对象 人类历史的进步

过程 大量木材

结果 历史前进一小步

启示

思考:鲁迅赞成刘和珍等学生请愿的行为吗?

煤的形成

不赞成

形成一小块煤

请愿是不在其中的,更何况是徒手

大量流血牺牲

依靠请愿是不能推动历史前行的,要吸取血的教训,改变斗争方式。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

拓展延伸

鲁迅对于徒手请愿的态度:

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算”。

“但愿这样的请愿,从此停止就好”。

“这回死者的遗给后来的功德,是在撕去了许多东西的人相,露出那于意料之处的阴险的心,教给继续战斗者以别种方法的战斗”。

鲁迅对于徒手请愿的态度:

从爱国情怀出发,鲁迅对刘和珍的评价极高,为她抱不平,特别强调了执政者的残忍和造谣者的无耻。

然而,在个人情感上,鲁迅对一位青年生命的消逝感到痛心,对他的轻率请愿之举并不认同。相较于一般革命者,他更加看重生命的珍贵与革命力量的维护。

本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。

作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了怎样的感情?

第一类:爱国青年

突出的代表是刘和珍,还提到杨德群、张静淑

——真正的“猛士” ,依然“奋然前行”

感情:沉痛悼念,表达敬意——颂扬她们的勇毅,称她们是“为中国而死的中国的青年”。

第二类:反动势力

包括段其瑞执政府(或称“当局者”)、“几个所谓学者文人”(或称“有恶意的闲人”“流言家”)。

——虐杀、污蔑革命烈士,发布“阴险论调”

感情:愤恨,控诉他们的暴行、痛斥其无耻卑劣。

第三类:庸人

处在中间状态的所谓“庸人”(或称“无恶意的闲人”)

——冷漠、麻木、不思反抗、苟且偷生

感情:痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们“爆发”。

哀其不幸,怒其不争

研学活动三:鲁迅之文字

品味语言,含英咀华

许广平曾言:“《记念刘和珍君》字字含泪,犹如血泪凝成的深情呼唤。”

细读全文,作者内心深处的“悲痛”与“愤怒”交织成两股情感的烈火,贯穿始终。请挑选出最能反映作者对悲剧事件的“悲愤”情绪的句子,并对其进行深入的解读。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,这是怎样的哀痛者和幸福者?(4)

“真正的勇士”代表那些无畏的革命斗士。

“艰苦的人生与鲜红的血泪”形容了反动势力导致的阴暗现实。

“悲痛者与幸福者”均指代如刘和珍般的革命青年,他们因社会的黑暗与民族的苦难感到悲痛,同时,为了打破这黑暗、让民族摆脱困苦而英勇斗争,并从中感受到幸福。

2.“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?” (8)

以下句子从三个递进的层次,逐步揭示了凶手之残忍:

第一层,以最恶劣的心态推测某些中国人的恶劣行径;

第二层,即便如此,也未曾料到凶手竟会如此狠辣;

第三层,即便有所预见,也难以置信他们会对一位和善、温柔的女学生下此毒手。

3.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(12)

“惨状”:“惨状”指的是反动势力残忍杀害爱国青年的残酷行径。

“谣言”:“谣言”是指反动文人诋毁和抹黑爱国青年的言论。

“沉默啊,沉默啊!”:这里的沉默源于反动统治者卑鄙残忍的武力压迫,以及利用谣言控制思想。这句话通过重复手法,强烈表达了深沉而激昂的情感。

“不是……就是……”:这是一个选择复句,表达了两种可能的结果:要么爆发革命,要么被反动派所奴役。这句话传达了愤怒之情,并号召进行革命。

4.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。(15)

“文明人”、“伟绩”、“武功”:

反语,指中外反动派野蛮残酷的屠杀

讽刺反动军阀和帝国主义欺凌屠戮爱国民众的暴行,鞭挞了他们的卑劣无耻,表达作者对执政府的愤怒、憎恨和讽刺,对三位烈士临难不惧的赞颂。

5.时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。(17)

无邪意的旁观者:指的是那些平凡的市民,他们习惯于遗忘,思维迟钝,对爱国青年的奋斗与牺牲冷漠以对。

心怀叵测的旁观者:指的是那些所谓的知识分子,他们为了粉饰统治者的罪状,恬不知耻地散布谣言,成为反动政权的帮凶和走狗。

“在中国,几条生命又能算得了什么”:对于庸俗市民的无知感到痛心疾首,对于反动知识分子的恶意中伤感到义愤填膺。

“红色宣讲”之牺牲的意义

即便青山埋藏忠骨,亦有人铭记英魂不灭!

中国女性的坚韧从未被逆境所摧毁,中国人民的信念同样不会被困境所击败!

为生存者带来希望,鼓舞勇士勇往直前!

《我与地坛》

但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日,当他熄灭着走下山去收尽苍凉惨照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。

那一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。有一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。

当然,那不是我。

但是,那不是我吗?

文章主旨

本文回顾了与刘和珍先生的交往经历,同时对“三一八”惨案中烈士们牺牲的情景进行了描绘。文章激愤地指责段祺瑞政府杀害爱国学生的残忍行径,严厉谴责了那些无耻文人散布的恶毒谣言。同时,它也颂扬了烈士们的高尚精神,并以深切的悲痛表达了对他们的哀悼与敬意。文章严肃地总结了“三一八”惨案所蕴含的教训与深远意义,并提醒爱国青年在斗争中要讲究策略,鼓舞人们应更加坚定勇敢地向前迈进。

谢谢

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,

敢于正视淋漓的鲜血。

活动一:

谁来“记念”?

作者简介

鲁迅,原名周樟寿,后更名为周树人,字豫才,籍贯浙江绍兴,他是一位知名的文学家、思想家、革命家、教育家,同时也是一位民主战士。作为新文化运动的关键人物,鲁迅被誉为中国现代文学的奠基者之一。他以锐利的笔触为武器,不懈地书写,毕生奋斗,被尊称为“民族魂”。毛泽东曾赞誉:“鲁迅的方向,正是中华民族新文化的方向。”

作者简介

小说集:《呐喊》(《狂人日记》、《阿Q正传》、《孔乙己》)

《彷徨》(《祝福》)

《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》(《藤野先生》、《从百草原到三味书屋》、《阿长与〈山海经〉》

散文诗集:《野草》

杂文集:《南腔北调集》《而已集》《二心集》

《且介亭杂文》《华盖集》等。

他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录。 ——巴金

他常以锐利的笔触为剑,以深邃的灵魂作墨,挥洒出遍地华章,最终挥毫泼墨,留下荡气回肠的浩歌。

他曾经跨越大洋,梦想披上白衣,但最终放弃医学投身文学,用瘦弱的肩膀撑起文人的傲气,笔如剑出鞘,成为国家的栋梁。

他挥动手臂,呼唤青年勇往直前,犹如微弱的萤火虫之光,却能驱散黑暗;纵然炬火难以明亮,他却成为了唯一的亮光。

一个苦难的民族需要什么样的人

活动二:

“记念”谁?

刘和珍

刘和珍

(1904—1926.3.18)

刘和珍,女性,来自江西南昌,是北京女子师范大学英文系的一名学生。在“三·一八”惨案发生时,她担任学生自治会主席,积极动员和组织同学们集会游行。她手举校旗,走到段祺瑞执政府门前请愿。令人震惊的是,段祺瑞竟然下令让卫兵开枪。刘和珍不幸身中七弹,英勇牺牲,年仅22岁。

活动三:

为何“记念”?

写 作 背 景

1926年3月18日,北京众多民众齐聚天安门广场,约五千人共同抗议帝国主义的侵略和反动军阀的暴行。集会结束后,他们高喊着“打倒帝国主义”的口号,前往段祺瑞执政政府门前请愿。然而,现场突然变得紧张,数百名武装士兵向人群开火。紧接着,士兵们挥舞着马刀和刺刀,对逃散的群众进行追击。这场突如其来的攻击导致47人丧生,200多人受伤,酿成了一幕惨剧。在这场悲剧中,年仅22岁的刘和珍烈士不幸遇难。鲁迅先生将这一天称为“民国成立以来最黑暗的一天”。

事件发生后,执政政府却发表声明,指责请愿的学生为暴徒。一些反动军阀的追随者,如陈西滢等人,散布谣言,发表文章,诬陷爱国学生是被人利用,被所谓的“民众领袖”(指李大钊等人)误导至险境。对此,鲁迅先生满怀悲愤,撰写了这篇文章。

写作背景

1926年3月18日,北平各界举行示威活动。

写作背景

请愿群众与执政府卫队对峙

活动四:

怎么“记念”?

本文的写作思路。

刘和珍君

记念

本文将记叙、议论、抒情融为一体,以悲愤的情感贯穿全文。

交代写作的缘由,表达自己的悲哀

(一、二)

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过

(三、四、五)

总结“三一八”惨案的教训和意义

(六、七)

思考写作缘起

“中华民国十五年三月二十五日,就是国立北京女子师范大学为十八日在段祺瑞执政府前遇害的刘和珍杨德群两君开追悼会的那一天,我独在礼堂外徘徊”

该段文字表达了作者什么样的情感?

明确指出具体时间,使用大学的完整名称,并以“君”称呼学生,显示出作者是在为革命烈士撰写一篇悼念文章,其态度庄重而严肃。用“独”和“徘徊”这两个词,描绘出作者内心的哀伤与悲痛。

思考写作缘起

文章第一、二部分,多次提到“有写一点东西的必要了”是否重复?若不重复,分别代表什么意思?

我也早觉得有写一点东西的必要了。这虽然于死者毫不相干,但在生者,却大抵只能如此而已。(2)

记念死者,沉痛悼念

激励人们,揭露暴行

警醒庸人,勿忘血债

我们还在这样的世上活着,我也早觉得有写一点东西的必要了。 (5)

忘却的救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。 (5)

思考:写作缘起

文章第一部分,多次提到“有写一点东西的必要了”是否重复?若不重复,分别代表什么意思?

在这里,鲁迅持续一贯地展现出他自觉承担的使命:唤醒沉睡的民众,治愈他们愚昧的灵魂。

言为心声

既然作者多次强调“有写一点东西的必要了”,文中为何又多次说“我实在无话可说”?

谈鲁迅的“说”与“不说”

既然作者多次强调“有写一点东西的必要了”,文中为何又多次说“我实在无话可说”?

原文体现 本质

可是我实在无话可说(3)

我还有什么话可说呢?(12)

但是,我还有话要说(13)

呜呼,我说不出话(22)

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。(惨象——长期镇压,不敢说话;流言——不断诽谤,无法说话)

激励后人,唤醒沉睡的中国人

悲痛到了极点,难以言说

“不说”

“说”

请“红色宣讲员”谈谈如何理解作者看似矛盾的话?

悲愤至极

言不尽意

痛惜赞颂爱国青年

愤慨抨击反动政府及文人

唤起民众,激励革命者

创作者因“悲痛”之感促使笔端涌动,却因“愤怒”之极而语塞,然而终究不得不说。责任感与正义感在作者心中澎湃,一时难以平息,令其不由自主地发声。因此,“缄默”只是表象,“倾诉”才是真情。

研学活动一:刘和珍其人

姓名 牺牲年龄及原因 身份 事迹与表现 品格

二十二岁

北洋军阀政府

黑暗统治

“三一八”惨案

北京女子师范大学学生

快速浏览课文,找出集中写刘和珍的相关段落

思考:文章叙述了刘和珍的哪些事件

①预定《莽原》

②参与学潮运动

③徒手请愿牺牲

刘和珍遗体

女师大学潮——驱“羊”运动

“窃念好教育为国民之母,本校则是国民之母之母。”她要求学生只管读书,不要参加过问政治活动,把学生的爱国行为一律斥为“学风不正”,横加阻挠。

杨荫榆

鲁迅先生挺身而出, 为女师大学生进行呐喊和声援。

刘和珍在江西省立女子师范学校的日子:

她沉浸于众多进步读物之中,诸如《新青年》、《新潮》、《创造》,以及《上海时事新报》的副刊《学灯》和《上海民国日报》的副刊《觉悟》等。正值“五四”运动余波未息,全国范围内反帝反封建的革命浪潮汹涌澎湃。在这股浪潮中,刘和珍的思想日益先进,她主张摒弃家庭中的一些陈旧习俗。

在校内,她创立了女师学生自治会,并亲自担任领导职务。她引领全校学生抵制不合理校规,成功为女学生争取到了与男学生同等的自由:自由出入校门、自由会客、自由通信以及自由参与社会活动的权利。

三个带“然”的词勾画了刘和珍简短而光辉的一生

“ 然预定了《莽原》全年的就有她”

“我才见她虑及母校前途, 然至于泣下”

“听说,她,刘和珍君,那时是 然前往的”

毅

黯

欣

坚决的样子

忧伤的样子

愉快的样子

积极进取、好学求真——追求民主之坚决不悔

敢于斗争、有责任心——担忧母校之真诚痴心

热忱爱国、殒身不恤——为国请愿之无私热忱

刚

(一)鲁迅眼中的刘和珍

在鲁迅的回忆中刘和珍经常带着怎样的神态?

“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了。”

“在微默的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影”

柔

思考:为什么鲁迅要反复提及刘和珍的温和与微笑呢?

强调刘和珍性格的温和

反衬反动政府的凶残

体现痛惜、悲愤的心情

激发人们的同情心理

总结刘和珍的精神品格。

事迹 品格

毅然预定了《莽原》全年

反抗广有羽翼的校长

始终微笑,态度温和

虑及母校前途,黯然至于泣下

欣然前往请愿,在执政府门前喋血

追求进步,渴求真理

敢于反抗,富于斗争精神

善良和蔼

有远见,有责任感

有正义感和反抗精神,勇敢坚强,不惧牺牲

研学活动二:所在非人间

可是我实在

无话可说

我只觉得所住的

并非人间

四十多个青年的血

洋溢在我的周围

使我艰于呼吸视听

那里还能

有什么言语

为什么鲁迅如此愤怒?

③看客们的

冷漠麻木

①当局者的凶残无耻

②流言家的下劣卑鄙

【第10-11段】:

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!

但接着就有流言,说她们是受人利用的。

(二)段政府和一些文人口中的刘和珍

事发当日,段政府便抢先发布“国务院通电”,声称:

近年以来,徐谦、李大钊等,假借共产学说,啸聚群众,屡肇事端。……

闯袭国务院,泼灌火油,抛掷炸弹,手枪木棍,丛击军警。

各军警因正当防卫,以致互有死伤。

第三天(3月20日),段氏又发布了第二道《临时执政令》声称:

爱国运动,各国恒有,聚众暴动,法所不容。

……其当时军警因执行职务,正当防卫。

段祺瑞执政府通电

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。(14)

背部中枪:说明学生不是在冲突中被杀害而是被有计划地蓄意杀害。

其一是手枪:说明有军官指挥进行杀害,这次屠杀是有组织有准备的。

“欣然”

“这样的罗网”

“从背部入,斜穿心肺”

“受人利用”

一场有组织有预谋的虐杀

她们是“暴徒”

“致命的创伤”“在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。”

聚众暴动,法所不容。

中了四弹,其一是手枪

正当防卫,以致互有死伤。

反动政府虐杀学生、冷酷凶残;中国女子团结友爱、互相救助。

“1926年,震惊全国的‘三·一八’惨案发生了。父亲始终同群众战斗在一起。那天我跟着团组织活动,事先不晓得父亲也来参加示威请愿。由于前一天曾发生流血事件,我们特意做了准备,每人做游行示威的小旗时,都挑选了较粗的棍子当“旗杆”,用以自卫。但是谁也没有想到丧心病狂的反动军阀政府,竟然动用排枪、刺刀,大肆屠杀无辜群众。

……

有一位青年爬到大门一侧的石头狮子上讲演。就在这个时候,段政府的卫队朝这位青年开了一枪,成为镇压群众的信号,于是一场残酷野蛮的血腥大屠杀开始了。许多事先埋伏的军警,纷纷钻进人群中,一边咒骂,一边用手枪射击。无数爱国青年在排枪、刺刀和大刀下牺牲了。在混乱中,我随着人流,向铁狮子胡同东边奔去,终于避开了刺刀和枪弹,跑了出去。事后得知,从西口走的同志大多数牺牲了,大部分人是从东口跑出来的。”

当局者之凶残

流言家的下劣卑鄙

“而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。”

林学蘅于1926年3月20日在《晨报》上发表了时评《为青年流血问题敬告全国国民》。青年们的外交请愿虽是合理诉求,但聚集男女,携带武器,如临大敌一般,且以驱逐外交团为口号,对警卫队施以暴力,这样的行为是出于一时冲动,冒险行事,最终陷入别有用心者的圈套之中。

徐谦、顾兆熊等人作为知识阶层的代表,对于血气方刚的青年们,未能给予适当的引导,反而只是发表激昂的言论,导致众多宝贵的青年被推向孤注一掷的境地。如果成功,他们便享有盛名;若失败,广大民众则深受其害。

当局者竟会这样的凶残

流言家竟至如此之下劣

中国的女性临难竟能如是之从容

本体 喻体

对象 人类历史的进步

过程 大量木材

结果 历史前进一小步

启示

思考:鲁迅赞成刘和珍等学生请愿的行为吗?

煤的形成

不赞成

形成一小块煤

请愿是不在其中的,更何况是徒手

大量流血牺牲

依靠请愿是不能推动历史前行的,要吸取血的教训,改变斗争方式。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

拓展延伸

鲁迅对于徒手请愿的态度:

“改革自然常不免于流血,但流血非即等于改革。血的应用,正如金钱一般,吝啬固然是不行的,浪费也大大的失算”。

“但愿这样的请愿,从此停止就好”。

“这回死者的遗给后来的功德,是在撕去了许多东西的人相,露出那于意料之处的阴险的心,教给继续战斗者以别种方法的战斗”。

鲁迅对于徒手请愿的态度:

从爱国情怀出发,鲁迅对刘和珍的评价极高,为她抱不平,特别强调了执政者的残忍和造谣者的无耻。

然而,在个人情感上,鲁迅对一位青年生命的消逝感到痛心,对他的轻率请愿之举并不认同。相较于一般革命者,他更加看重生命的珍贵与革命力量的维护。

本文题为“记念刘和珍君”,但是笔之所及并非限于刘和珍一人。

作者的笔触涉及哪几类人?对每一类人作者表达了怎样的感情?

第一类:爱国青年

突出的代表是刘和珍,还提到杨德群、张静淑

——真正的“猛士” ,依然“奋然前行”

感情:沉痛悼念,表达敬意——颂扬她们的勇毅,称她们是“为中国而死的中国的青年”。

第二类:反动势力

包括段其瑞执政府(或称“当局者”)、“几个所谓学者文人”(或称“有恶意的闲人”“流言家”)。

——虐杀、污蔑革命烈士,发布“阴险论调”

感情:愤恨,控诉他们的暴行、痛斥其无耻卑劣。

第三类:庸人

处在中间状态的所谓“庸人”(或称“无恶意的闲人”)

——冷漠、麻木、不思反抗、苟且偷生

感情:痛心民族的衰亡,渴望并呼唤他们“爆发”。

哀其不幸,怒其不争

研学活动三:鲁迅之文字

品味语言,含英咀华

许广平曾言:“《记念刘和珍君》字字含泪,犹如血泪凝成的深情呼唤。”

细读全文,作者内心深处的“悲痛”与“愤怒”交织成两股情感的烈火,贯穿始终。请挑选出最能反映作者对悲剧事件的“悲愤”情绪的句子,并对其进行深入的解读。

真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,这是怎样的哀痛者和幸福者?(4)

“真正的勇士”代表那些无畏的革命斗士。

“艰苦的人生与鲜红的血泪”形容了反动势力导致的阴暗现实。

“悲痛者与幸福者”均指代如刘和珍般的革命青年,他们因社会的黑暗与民族的苦难感到悲痛,同时,为了打破这黑暗、让民族摆脱困苦而英勇斗争,并从中感受到幸福。

2.“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?” (8)

以下句子从三个递进的层次,逐步揭示了凶手之残忍:

第一层,以最恶劣的心态推测某些中国人的恶劣行径;

第二层,即便如此,也未曾料到凶手竟会如此狠辣;

第三层,即便有所预见,也难以置信他们会对一位和善、温柔的女学生下此毒手。

3.惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。(12)

“惨状”:“惨状”指的是反动势力残忍杀害爱国青年的残酷行径。

“谣言”:“谣言”是指反动文人诋毁和抹黑爱国青年的言论。

“沉默啊,沉默啊!”:这里的沉默源于反动统治者卑鄙残忍的武力压迫,以及利用谣言控制思想。这句话通过重复手法,强烈表达了深沉而激昂的情感。

“不是……就是……”:这是一个选择复句,表达了两种可能的结果:要么爆发革命,要么被反动派所奴役。这句话传达了愤怒之情,并号召进行革命。

4.当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。(15)

“文明人”、“伟绩”、“武功”:

反语,指中外反动派野蛮残酷的屠杀

讽刺反动军阀和帝国主义欺凌屠戮爱国民众的暴行,鞭挞了他们的卑劣无耻,表达作者对执政府的愤怒、憎恨和讽刺,对三位烈士临难不惧的赞颂。

5.时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。(17)

无邪意的旁观者:指的是那些平凡的市民,他们习惯于遗忘,思维迟钝,对爱国青年的奋斗与牺牲冷漠以对。

心怀叵测的旁观者:指的是那些所谓的知识分子,他们为了粉饰统治者的罪状,恬不知耻地散布谣言,成为反动政权的帮凶和走狗。

“在中国,几条生命又能算得了什么”:对于庸俗市民的无知感到痛心疾首,对于反动知识分子的恶意中伤感到义愤填膺。

“红色宣讲”之牺牲的意义

即便青山埋藏忠骨,亦有人铭记英魂不灭!

中国女性的坚韧从未被逆境所摧毁,中国人民的信念同样不会被困境所击败!

为生存者带来希望,鼓舞勇士勇往直前!

《我与地坛》

但是太阳,他每时每刻都是夕阳也都是旭日,当他熄灭着走下山去收尽苍凉惨照之际,正是他在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝晖之时。

那一天,我也将沉静着走下山去,扶着我的拐杖。有一天,在某一处山洼里,势必会跑上来一个欢蹦的孩子,抱着他的玩具。

当然,那不是我。

但是,那不是我吗?

文章主旨

本文回顾了与刘和珍先生的交往经历,同时对“三一八”惨案中烈士们牺牲的情景进行了描绘。文章激愤地指责段祺瑞政府杀害爱国学生的残忍行径,严厉谴责了那些无耻文人散布的恶毒谣言。同时,它也颂扬了烈士们的高尚精神,并以深切的悲痛表达了对他们的哀悼与敬意。文章严肃地总结了“三一八”惨案所蕴含的教训与深远意义,并提醒爱国青年在斗争中要讲究策略,鼓舞人们应更加坚定勇敢地向前迈进。

谢谢