第16课 中国赋税制度的演变 课件(共36张PPT) 2024-2025学年统编版高中历史选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第16课 中国赋税制度的演变 课件(共36张PPT) 2024-2025学年统编版高中历史选择性必修1 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 48.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

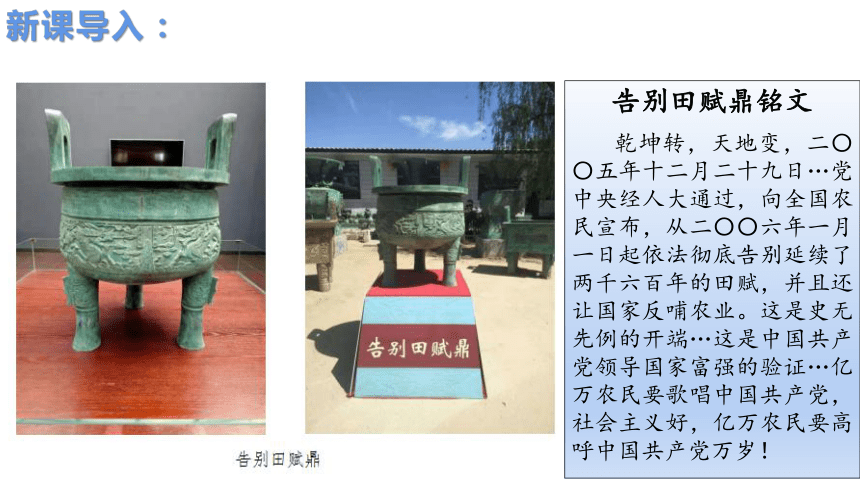

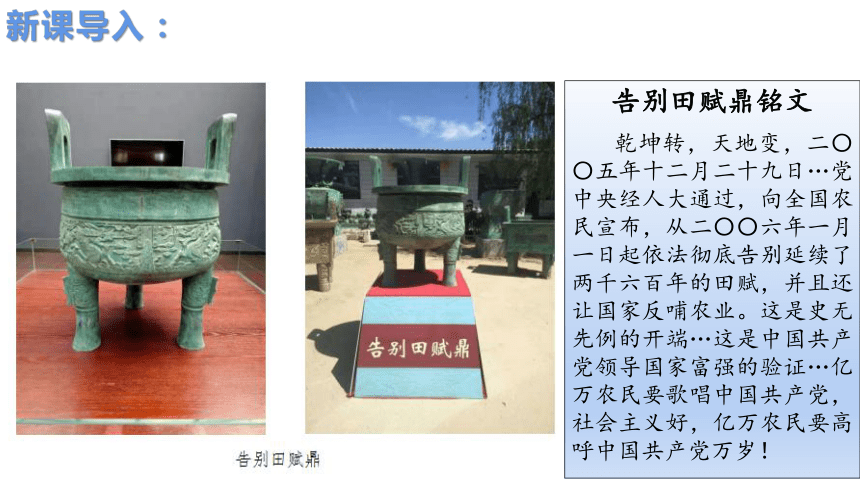

告别田赋鼎铭文

乾坤转,天地变,二〇〇五年十二月二十九日…党中央经人大通过,向全国农民宣布,从二〇〇六年一月一日起依法彻底告别延续了两千六百年的田赋,并且还让国家反哺农业。这是史无先例的开端…这是中国共产党领导国家富强的验证…亿万农民要歌唱中国共产党,社会主义好,亿万农民要高呼中国共产党万岁!

新课导入:

第16课 中国赋税制度的演变

【课程标准】了解中国古代赋税制度的演变;了解关税、个人所得税制度的产生及其在中国的实行。

一

中国古代的赋役制度

关税制度的起源与演变

二

课程目录

CONTENTS

三

个人所得税制度的起源与演变

第16课 中国赋税制度的演变

一、中国古代的赋役制度

(一)概念解读

赋役制度:中国历代王朝为巩固国家政权、维护国家机器运转而向人民征课财物,调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段。具有无偿性、强制性、固定性。主要包括赋和役。

户税:以户为征收依据的财产税;

田赋:以田亩为征收依据的土地税,也叫田租,

丁税:以人丁为征收依据的人头税;

杂税:如市税、关税、落地税、当税、契税等。

徭役:成年男子为封建国家无偿从事劳动的劳役。包括力役、兵役、杂役。

赋

役

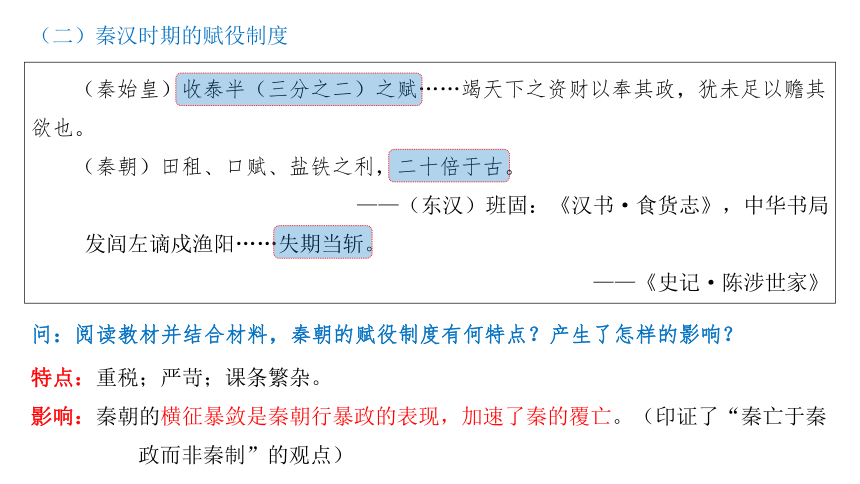

(二)秦汉时期的赋役制度

(秦始皇)收泰半(三分之二)之赋……竭天下之资财以奉其政,犹未足以赡其欲也。

(秦朝)田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古。

——(东汉)班固:《汉书·食货志》,中华书局

发闾左谪戍渔阳……失期当斩。

——《史记·陈涉世家》

特点:重税;严苛;课条繁杂。

影响:秦朝的横征暴敛是秦朝行暴政的表现,加速了秦的覆亡。(印证了“秦亡于秦

政而非秦制”的观点)

问:阅读教材并结合材料,秦朝的赋役制度有何特点?产生了怎样的影响?

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。

——(东汉)班固:《汉书·景帝纪》,中华书局

问:阅读教材并结合材料,汉朝的赋役制度和秦朝相比有了什么变化?有何影响?

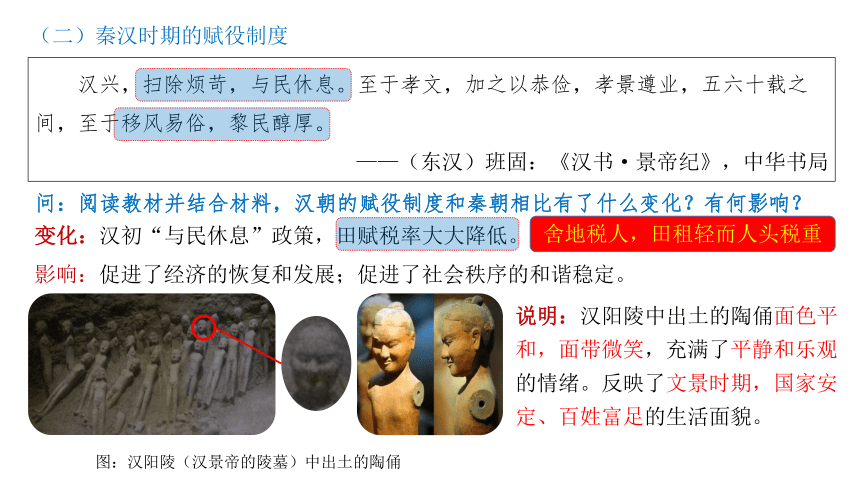

(二)秦汉时期的赋役制度

图:汉阳陵(汉景帝的陵墓)中出土的陶俑

变化:汉初“与民休息”政策,田赋税率大大降低。

影响:促进了经济的恢复和发展;促进了社会秩序的和谐稳定。

说明:汉阳陵中出土的陶俑面色平和,面带微笑,充满了平静和乐观的情绪。反映了文景时期,国家安定、百姓富足的生活面貌。

舍地税人,田租轻而人头税重

(三)隋唐时期的赋役制度

隋朝废除了前代许多苛捐杂税,主要向民众征收租调役。

每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫绢絁各二丈,布加五分之一。输绫绢絁者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。

——《旧唐书.食货志上》,中华书局

问:依据材料简要归纳唐代租庸调制的内容。

“租”:成年男子每年向官府缴纳一定的谷物叫做“租”,即田亩税;

“调”:缴纳定量的绢和布,叫做“调”,即财产税;

“庸”:成年男子服役期间不去服徭的可纳绢或布代役,称之为“庸”,即代役税。

以庸代役

庸

佣

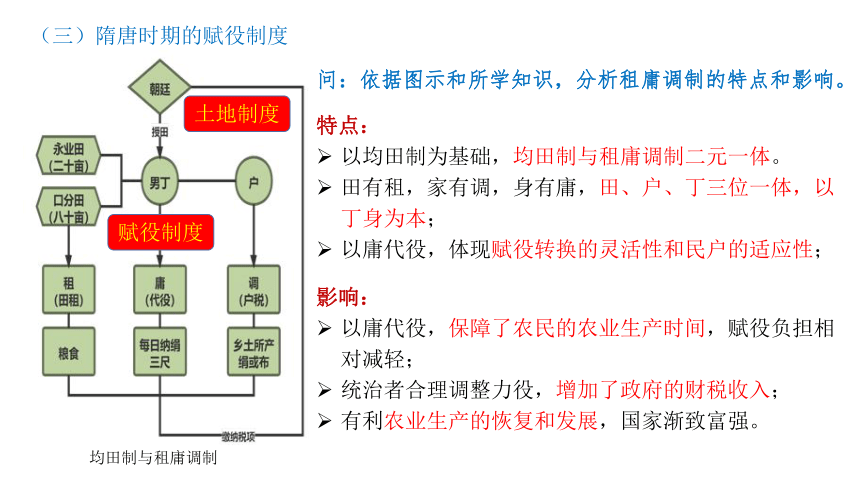

(三)隋唐时期的赋役制度

均田制与租庸调制

问:依据图示和所学知识,分析租庸调制的特点和影响。

特点:

以均田制为基础,均田制与租庸调制二元一体。

田有租,家有调,身有庸,田、户、丁三位一体,以丁身为本;

以庸代役,体现赋役转换的灵活性和民户的适应性;

影响:

以庸代役,保障了农民的农业生产时间,赋役负担相对减轻;

统治者合理调整力役,增加了政府的财税收入;

有利农业生产的恢复和发展,国家渐致富强。

土地制度

赋役制度

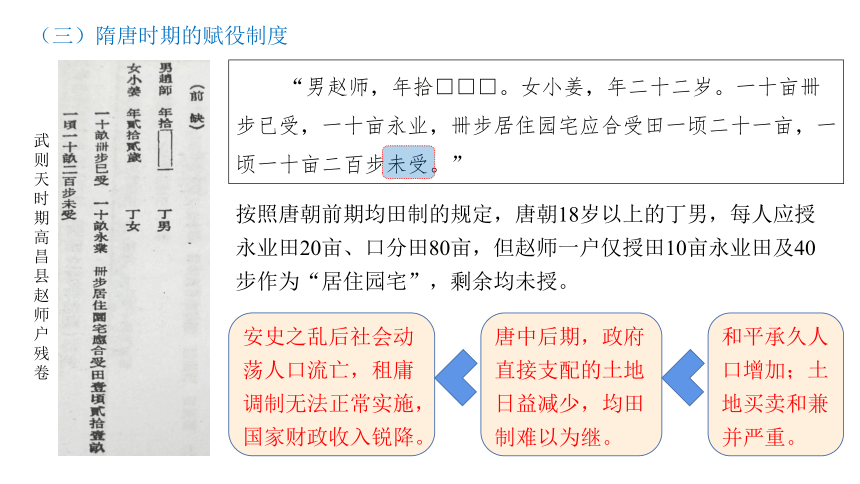

武则天时期高昌县赵师户残卷

(三)隋唐时期的赋役制度

“男赵师,年拾□□□。女小姜,年二十二岁。一十亩卌步已受,一十亩永业,卌步居住园宅应合受田一顷二十一亩,一顷一十亩二百步未受。”

按照唐朝前期均田制的规定,唐朝18岁以上的丁男,每人应授永业田20亩、口分田80亩,但赵师一户仅授田10亩永业田及40步作为“居住园宅”,剩余均未授。

和平承久人口增加;土地买卖和兼并严重。

唐中后期,政府直接支配的土地日益减少,均田制难以为继。

安史之乱后社会动荡人口流亡,租庸调制无法正常实施,国家财政收入锐降。

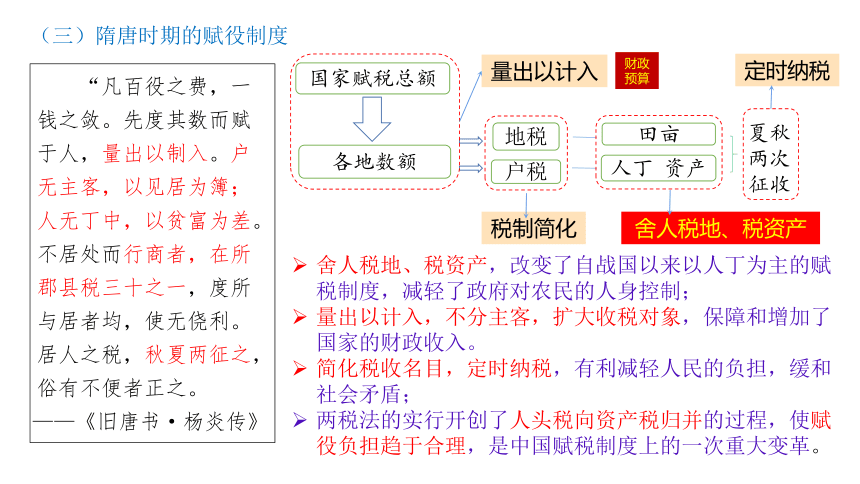

国家赋税总额

各地数额

地税

户税

田亩

人丁 资产

夏秋两次征收

量出以计入

税制简化

定时纳税

舍人税地、税资产,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制;

量出以计入,不分主客,扩大收税对象,保障和增加了国家的财政收入。

简化税收名目,定时纳税,有利减轻人民的负担,缓和社会矛盾;

两税法的实行开创了人头税向资产税归并的过程,使赋役负担趋于合理,是中国赋税制度上的一次重大变革。

(三)隋唐时期的赋役制度

“凡百役之费,一钱之敛。先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。

——《旧唐书·杨炎传》

舍人税地、税资产

财政预算

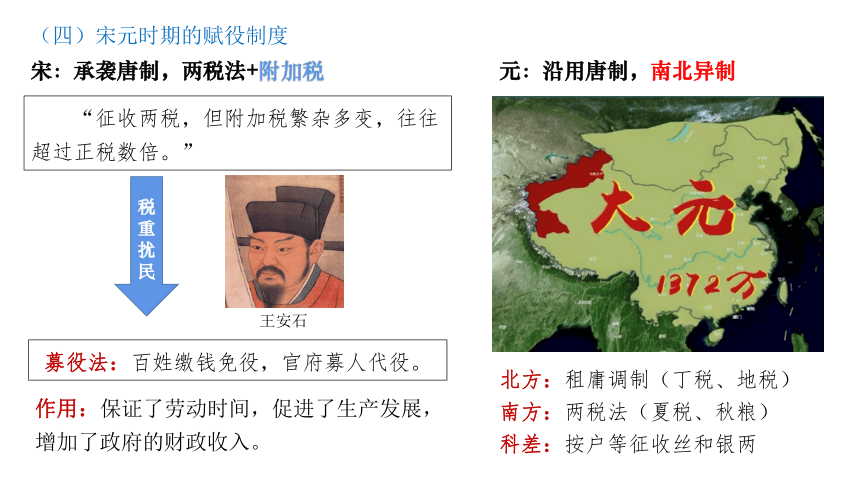

(四)宋元时期的赋役制度

王安石

北方:租庸调制(丁税、地税)

南方:两税法(夏税、秋粮)

科差:按户等征收丝和银两

宋:承袭唐制,两税法+附加税

元:沿用唐制,南北异制

募役法:百姓缴钱免役,官府募人代役。

税重扰民

“征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。”

作用:保证了劳动时间,促进了生产发展,增加了政府的财政收入。

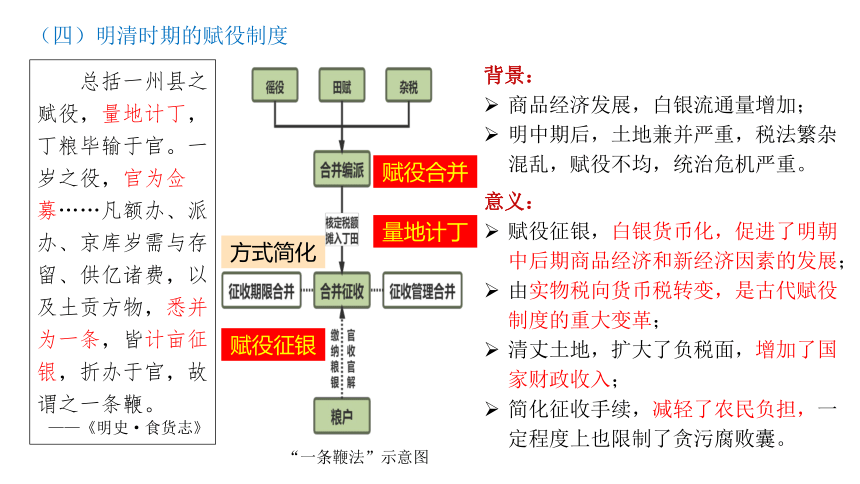

(四)明清时期的赋役制度

背景:

商品经济发展,白银流通量增加;

明中期后,土地兼并严重,税法繁杂混乱,赋役不均,统治危机严重。

“一条鞭法”示意图

意义:

赋役征银,白银货币化,促进了明朝中后期商品经济和新经济因素的发展;

由实物税向货币税转变,是古代赋役制度的重大变革;

清丈土地,扩大了负税面,增加了国家财政收入;

简化征收手续,减轻了农民负担,一定程度上也限制了贪污腐败囊。

总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募……凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官,故谓之一条鞭。

——《明史·食货志》

赋役合并

量地计丁

方式简化

赋役征银

(四)明清时期的赋役制度

康熙五十一年二月二十九日谕:“将直隶各省现今征收钱粮册内有名人丁,永为定数,嗣后滋生人丁,免其加增钱粮,但将实数造清册县报。岂特有益于民,亦一盛事也。”

——(清)吴振棫:《养吉斋余录》卷1

雍正四年,奉旨“以各色丁粮均派入各邑地粮之内,无论绅衿、富户,不分等则,一例输将”。又匠价向系另征……由是地丁、匠价,统归一则,真所谓“一条鞭”矣。

——(清)吴振棫:《养吉斋余录》卷1

康熙:滋生人丁,永不加赋(固定丁银)

雍正:摊丁入亩,地丁合一(一条鞭法的终章)

量地计丁

地丁合一

(四)明清时期的赋役制度

摊丁入亩的意义:

摊丁入亩在制度上废除了中国历史上存在了约2000年的人头税,封建国家对百姓的人身控制进一步减弱;

政府放松了对户籍的控制,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力,有利于商品经济发展及资本主义萌芽发展;

隐蔽人口现象逐渐减少,促进了人口的增长(人口统计也变得相对客观、真实 );

减轻了无地或少地农民的负担,有利于经济恢复与发展;

地主的赋税负担加重,也在一定程度上限制或缓和了土地兼并;

税制的简化,有利于政府的财税征收,有利保障财政收入。(2024.江西高考)

舍人税地

量地计丁

地丁合一

时期 税田亩 税人力 税人头

秦汉 田赋 徭役 口赋

隋 租 役 调

唐前期 租 庸 调

唐中后期 地税 户税

宋 地税 徭役 户税

元 租/地税 徭役 调/户税

明 √ √

清 √

(五)思考与总结:中国古代赋役制度的演变趋势

田亩与身丁并举

力役归并到资产税,

以人丁为主的赋税制度开始改变

人头税彻底废除

根源:

生产力和封建地主土地所有制的发展

×

×

×

×

趋势:封建国家人身控制渐趋松弛

项目 变化 简化

征税标准 由以人丁为主逐渐向以土地财产为主转变,人头税在赋税中所占的比重越来越少,直至废除。 人丁(人)→田亩(物)

(两税法)

赋税品种 由繁到简,税种减少。从田租、人头税、杂税简化为土地税等; 随着商品经济的发展,明清时期对商业征收重税。 繁→简

(两税法)(一条鞭法)

商税越来越重要

征税方式 由实物地租逐渐向货币地租转变,反映了封建社会商品经济的发展。 实物→货币

(一条鞭法)

征税时间 由不定时逐渐发展为基本定时 不定时→定时

(两税法)

人身控制 农民由必须服徭役,逐渐发展为可以纳捐代役,保证了农业生产时间,利于农业发展。 服徭役→代役

(租庸调制)

(四)思考与总结:中国古代赋役制度的演变趋势

1.(2024.重庆高考)北魏均田令规定,奴婢按编户民标准授田,但要求“奴从耕,婢从织”。北齐均田令规定“奴婢限外不课田者皆不输”。隋承齐制,大业元年(605)又规定“除妇人及奴婢、部曲(依附民)之课”。这意味着素是

A.均田制逐渐遭到破坏

B.北齐奴婢不再授田

C.承担赋役是授田前提

D.隋代废除定额租调

真题训练

C

2.(2024.湖北高考)元英宗即位初,中书省奏议:南宋故地纳入版图四十余年来,有田地的纳地税,做买卖的纳商税,此外别无征发,比北方的汉人负担要轻;田多的富户们,有的一年收二三十万石租子,纳的官粮却轻。据此可知,元朝前期

A.抑制土地兼并

B.优容江南经济

C.简化赋税名目

D.提高南人地位

真题训练

B

3.(2024.江西高考)明代前期,百姓需要亲身应役,“甚至父子当差,则一日不让;兄弟应役,则移时不甘”。18世纪以后,江南与东南沿海“贩夫牧竖,优游于光天化日之下,无征输之苦”;边远地区“赤贫无田、持手而食之夫,悉得免于追呼”。能够解释这一变化的主要因素是

A.白银货币的大量使用

B.农业生产技术的提高

C.户籍政策的不断调整

D.国内统一市场的形成

真题训练

C

4.(2024.安徽高考)下表明代东南地区四县役银分摊表

据上表可知,役银分摊的做法

A.增加了人丁税额 B.有利于人口的增长

C.制约了商业发展 D.强化人身依附关系

真题训练

B

5.(2024.北京高考)乾隆元年所纂《山东通志·田赋志》:“任之土者谓之赋,任之力者谓之役。今则滋生人丁已免其徭,而原额之丁又编入地亩,是无所谓役也。故以‘田赋’总之。”对上述材料理解正确的是

①地丁合并征收 ②丁银数额固定

③百姓赋役免除 ④人身束缚加强

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

真题训练

A

二、关税制度的起源与演变

关税:

分为国内关税和国境关税。我国的关税最早出现在西周时期,泛指货物通过边境“关卡”被征收的税收。

在世界范围内,单一征收国境关税是在近代国家形成和国际贸易的发展之后。

鸦片战争以前,我国享有完全的关税自主权。

知识拓展:

近代中国的国内关税——常关税与厘金

常关税是一种过境税。清沿明制,于水、陆交通要道、关隘等地方,均设关卡,向通过货物课税。鸦片战争以后,由于指定海口通商,于是出现了进出国境的海关和内地原来的税关,为了区别,称原有关为“常关”或“旧关”,照旧征收通过税和船税。 1931年国民政府取消常关税。

厘金设立于1853年,主要是清政府为筹集军费,以镇压太平天国运动等内部叛乱而征收一种值百抽一的商业税,即百分之一为一厘,故称厘金。由于厘金中商税完全出自华商而不是外商,因而削弱了本国商品竞争力,且有利于地方割据势力。1931年,国民政府取消了厘金制度。

1842年中英《南京条约》关税协定;

1843年中英《五口通商章程海关税则》约值百抽五,欲变更须与英人协定;

1844年中美《望厦条约》欲将税则变更,须与合众国领事等官议允。其他资本主义国家也以“利益均沾"为借口,纷纷效尤。

19C50S海关聘用外国人帮办税务;

1863年英国人赫德任海关总税务司长达45年。

1911年辛革命之后,关税税款逐渐由外国保管。

(一)中国近代海关关税权的逐步丧失

1. 关税自主权丧失

3. 税款保管权丧失

2. 海关管理权丧失

问:材料反映近代海关关税权的是如何逐步丧失的?

“盖自关税协定制度成立以来,以进口税率之低,外国纷纷以其过剩制品输入我国而莫之能御,因以造成外商垄断之势力。而同时以出口税之不能免除,致应奖励对外贸易之物品,亦不能免税,此出口贸易之不能发达也。”形成不但不能保护国货,反而处处有保护洋货压迫国货之倾向。

——《晚清关税制度的变迁及其影响》

危害:

便利了列强向中国倾销商品,中国的自然经济遭到冲击,中国被迫卷入资本主义世界市场,成为西方经济的附庸;

列强对中国市场形成垄断,严重阻碍了中国民族工业的发展;

破坏了中国的国家主权,加深了中国的半殖民地化,中国国际地位下降。

(一)中国近代海关关税权的逐步丧失

问:依据材料并结合所学,分析中国近代海关关税权的逐步丧失的危害。

(二)中国为收回关税自主权的努力

国民政府宣布关税自主

国民政府发布“改订新约”对外宣言

关税自主取得进展,但仍不能完全自主地制定税率

中国真正收回关税自主权

国共两党都明确提出废除不平等条约,要求关税自主的主张

废除国内关税,统一国境关税

1927年

1930年

1937年

1949年

1928年

1924年

国民政府时期,通过一系列措施在关税自主权上取得进展。

(三)新中国成立后关税制度的发展

1987年

1985年

1951年

政务院颁布《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例。此为中国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度。

颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,此举强化了关税制度的法制化建设。

全国人大常委会通过了《中华人民共和国海关法》,国务院据此重新修订发布了关税条例,进一步完善了关税的基本制度。

问:为什么1985年中国要颁布新的《中华人民共和国海关进出口税则》?

原因:改革开放后,为适应新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要;

1951年实施的《中华人民共和国海关进出口税则》存在诸多的问题。

6.(2023.河北高考)晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:

这一变化过程表明

A.清政府财政自主权逐步削弱

B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率

D.地方财政收入日益减少

真题训练

A

7.(2021.湖南高考)据表2 可知,当时中国

表2 1867年和1894年部分进口商品统计表

A.对外贸易由出超转变为入超

B.政府放宽对民间设厂的限制

C.民族工业出现了较快的发展

D.海关的半殖民地化程度加深

真题训练

D

8.(2021.山东高考)1913—1921年,中国海关税征收额受国际局势影响出现了一定变化。下列各项反映这一时期变化状况的是

A B

真题训练

C D

A

三、个人所得税制度的起源与演变

个人所得税:是以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的一种税种。

1914

北洋政府制定所得税条例(起步)

1936

国民政府公布所得税暂行条例(开始征收)

新中国成立后

实行计划经济体制(没有征收)

1980

《中华人民共和国个人所得税法》个人所得税制度正式确立

问:为什么直到1980年中国才颁布《个人所得税法》?

原因:征收个人所得税是为调节社会收入水平,确保社会公平和国家有序发展。

在个人和家庭收入整体差别不大的计划经济时代,没有征收的必要;

改革开放后的1980年,随着中国社会经济的发展,中国才制定颁行。

个人所得税对调节个人收入,实现社会公平和稳定有积极作用

个税起征点不断提高,实际上折射出人民的生活水平不断提高

我国个税制度愈加符合我国实际,关注最民生问题。

小结

秦汉时期:赋税制度与政权建设;

隋唐至明清:赋税制度演变在传承中的重大创新;

近现代:关税自主权与民族经济发展;

当代:个人所得税的社会意义。

唯物史观

国家治理

9.1936年,国民政府公布了所得税暂行条例,开始征收个人所得税;1980年全国人大才通过并公布了《中华人民共和国个人所得税法》,制定了“税负从低、优惠从宽、手续从简”的税收原则。主要原因是

A.法律法规颁布滞后

B.长期实行计划经济

C.个人收入大大增加

D.民主意识不断增强

仿真训练

B

10.1980年《中华人民共和国个人所得税法》通过以来,个人所得税的免征额经历了四次提升。2019年起正式实施的新《中华人民共和国个人所得税法》首次增加子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。这些变化表明

①个税征收制度更加完善 ②国家财政收入逐渐增加

③国民生产总值持续增长 ④国家更注重惠民和公平

A.①③ B.①④

C.②④ D.②③

仿真训练

B

11.1981年,我国的个人所得税收入只有520万元,不足全国税收收入的万分之零点八。2019年,我国的个人所得税收入已经达到10388.5亿元,占全国税收收入的6.6%。个人所得税收入的增加

A.符合社会发展的实际

B.得益于脱贫攻坚的实现

C.体现社会主义的本质

D.有利于财政收支的平衡

仿真训练

A

告别田赋鼎铭文

乾坤转,天地变,二〇〇五年十二月二十九日…党中央经人大通过,向全国农民宣布,从二〇〇六年一月一日起依法彻底告别延续了两千六百年的田赋,并且还让国家反哺农业。这是史无先例的开端…这是中国共产党领导国家富强的验证…亿万农民要歌唱中国共产党,社会主义好,亿万农民要高呼中国共产党万岁!

新课导入:

第16课 中国赋税制度的演变

【课程标准】了解中国古代赋税制度的演变;了解关税、个人所得税制度的产生及其在中国的实行。

一

中国古代的赋役制度

关税制度的起源与演变

二

课程目录

CONTENTS

三

个人所得税制度的起源与演变

第16课 中国赋税制度的演变

一、中国古代的赋役制度

(一)概念解读

赋役制度:中国历代王朝为巩固国家政权、维护国家机器运转而向人民征课财物,调用劳动力的制度。赋税是国家财政的重要来源,也是国家宏观管理经济的重要手段。具有无偿性、强制性、固定性。主要包括赋和役。

户税:以户为征收依据的财产税;

田赋:以田亩为征收依据的土地税,也叫田租,

丁税:以人丁为征收依据的人头税;

杂税:如市税、关税、落地税、当税、契税等。

徭役:成年男子为封建国家无偿从事劳动的劳役。包括力役、兵役、杂役。

赋

役

(二)秦汉时期的赋役制度

(秦始皇)收泰半(三分之二)之赋……竭天下之资财以奉其政,犹未足以赡其欲也。

(秦朝)田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古。

——(东汉)班固:《汉书·食货志》,中华书局

发闾左谪戍渔阳……失期当斩。

——《史记·陈涉世家》

特点:重税;严苛;课条繁杂。

影响:秦朝的横征暴敛是秦朝行暴政的表现,加速了秦的覆亡。(印证了“秦亡于秦

政而非秦制”的观点)

问:阅读教材并结合材料,秦朝的赋役制度有何特点?产生了怎样的影响?

汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。

——(东汉)班固:《汉书·景帝纪》,中华书局

问:阅读教材并结合材料,汉朝的赋役制度和秦朝相比有了什么变化?有何影响?

(二)秦汉时期的赋役制度

图:汉阳陵(汉景帝的陵墓)中出土的陶俑

变化:汉初“与民休息”政策,田赋税率大大降低。

影响:促进了经济的恢复和发展;促进了社会秩序的和谐稳定。

说明:汉阳陵中出土的陶俑面色平和,面带微笑,充满了平静和乐观的情绪。反映了文景时期,国家安定、百姓富足的生活面貌。

舍地税人,田租轻而人头税重

(三)隋唐时期的赋役制度

隋朝废除了前代许多苛捐杂税,主要向民众征收租调役。

每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫绢絁各二丈,布加五分之一。输绫绢絁者,兼调绵三两;输布者,麻三斤。凡丁,岁役二旬。若不役,则收其佣,每日三尺。

——《旧唐书.食货志上》,中华书局

问:依据材料简要归纳唐代租庸调制的内容。

“租”:成年男子每年向官府缴纳一定的谷物叫做“租”,即田亩税;

“调”:缴纳定量的绢和布,叫做“调”,即财产税;

“庸”:成年男子服役期间不去服徭的可纳绢或布代役,称之为“庸”,即代役税。

以庸代役

庸

佣

(三)隋唐时期的赋役制度

均田制与租庸调制

问:依据图示和所学知识,分析租庸调制的特点和影响。

特点:

以均田制为基础,均田制与租庸调制二元一体。

田有租,家有调,身有庸,田、户、丁三位一体,以丁身为本;

以庸代役,体现赋役转换的灵活性和民户的适应性;

影响:

以庸代役,保障了农民的农业生产时间,赋役负担相对减轻;

统治者合理调整力役,增加了政府的财税收入;

有利农业生产的恢复和发展,国家渐致富强。

土地制度

赋役制度

武则天时期高昌县赵师户残卷

(三)隋唐时期的赋役制度

“男赵师,年拾□□□。女小姜,年二十二岁。一十亩卌步已受,一十亩永业,卌步居住园宅应合受田一顷二十一亩,一顷一十亩二百步未受。”

按照唐朝前期均田制的规定,唐朝18岁以上的丁男,每人应授永业田20亩、口分田80亩,但赵师一户仅授田10亩永业田及40步作为“居住园宅”,剩余均未授。

和平承久人口增加;土地买卖和兼并严重。

唐中后期,政府直接支配的土地日益减少,均田制难以为继。

安史之乱后社会动荡人口流亡,租庸调制无法正常实施,国家财政收入锐降。

国家赋税总额

各地数额

地税

户税

田亩

人丁 资产

夏秋两次征收

量出以计入

税制简化

定时纳税

舍人税地、税资产,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制;

量出以计入,不分主客,扩大收税对象,保障和增加了国家的财政收入。

简化税收名目,定时纳税,有利减轻人民的负担,缓和社会矛盾;

两税法的实行开创了人头税向资产税归并的过程,使赋役负担趋于合理,是中国赋税制度上的一次重大变革。

(三)隋唐时期的赋役制度

“凡百役之费,一钱之敛。先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,度所与居者均,使无侥利。居人之税,秋夏两征之,俗有不便者正之。

——《旧唐书·杨炎传》

舍人税地、税资产

财政预算

(四)宋元时期的赋役制度

王安石

北方:租庸调制(丁税、地税)

南方:两税法(夏税、秋粮)

科差:按户等征收丝和银两

宋:承袭唐制,两税法+附加税

元:沿用唐制,南北异制

募役法:百姓缴钱免役,官府募人代役。

税重扰民

“征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。”

作用:保证了劳动时间,促进了生产发展,增加了政府的财政收入。

(四)明清时期的赋役制度

背景:

商品经济发展,白银流通量增加;

明中期后,土地兼并严重,税法繁杂混乱,赋役不均,统治危机严重。

“一条鞭法”示意图

意义:

赋役征银,白银货币化,促进了明朝中后期商品经济和新经济因素的发展;

由实物税向货币税转变,是古代赋役制度的重大变革;

清丈土地,扩大了负税面,增加了国家财政收入;

简化征收手续,减轻了农民负担,一定程度上也限制了贪污腐败囊。

总括一州县之赋役,量地计丁,丁粮毕输于官。一岁之役,官为佥募……凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,以及土贡方物,悉并为一条,皆计亩征银,折办于官,故谓之一条鞭。

——《明史·食货志》

赋役合并

量地计丁

方式简化

赋役征银

(四)明清时期的赋役制度

康熙五十一年二月二十九日谕:“将直隶各省现今征收钱粮册内有名人丁,永为定数,嗣后滋生人丁,免其加增钱粮,但将实数造清册县报。岂特有益于民,亦一盛事也。”

——(清)吴振棫:《养吉斋余录》卷1

雍正四年,奉旨“以各色丁粮均派入各邑地粮之内,无论绅衿、富户,不分等则,一例输将”。又匠价向系另征……由是地丁、匠价,统归一则,真所谓“一条鞭”矣。

——(清)吴振棫:《养吉斋余录》卷1

康熙:滋生人丁,永不加赋(固定丁银)

雍正:摊丁入亩,地丁合一(一条鞭法的终章)

量地计丁

地丁合一

(四)明清时期的赋役制度

摊丁入亩的意义:

摊丁入亩在制度上废除了中国历史上存在了约2000年的人头税,封建国家对百姓的人身控制进一步减弱;

政府放松了对户籍的控制,农民和手工业者从而可以自由迁徙,出卖劳动力,有利于商品经济发展及资本主义萌芽发展;

隐蔽人口现象逐渐减少,促进了人口的增长(人口统计也变得相对客观、真实 );

减轻了无地或少地农民的负担,有利于经济恢复与发展;

地主的赋税负担加重,也在一定程度上限制或缓和了土地兼并;

税制的简化,有利于政府的财税征收,有利保障财政收入。(2024.江西高考)

舍人税地

量地计丁

地丁合一

时期 税田亩 税人力 税人头

秦汉 田赋 徭役 口赋

隋 租 役 调

唐前期 租 庸 调

唐中后期 地税 户税

宋 地税 徭役 户税

元 租/地税 徭役 调/户税

明 √ √

清 √

(五)思考与总结:中国古代赋役制度的演变趋势

田亩与身丁并举

力役归并到资产税,

以人丁为主的赋税制度开始改变

人头税彻底废除

根源:

生产力和封建地主土地所有制的发展

×

×

×

×

趋势:封建国家人身控制渐趋松弛

项目 变化 简化

征税标准 由以人丁为主逐渐向以土地财产为主转变,人头税在赋税中所占的比重越来越少,直至废除。 人丁(人)→田亩(物)

(两税法)

赋税品种 由繁到简,税种减少。从田租、人头税、杂税简化为土地税等; 随着商品经济的发展,明清时期对商业征收重税。 繁→简

(两税法)(一条鞭法)

商税越来越重要

征税方式 由实物地租逐渐向货币地租转变,反映了封建社会商品经济的发展。 实物→货币

(一条鞭法)

征税时间 由不定时逐渐发展为基本定时 不定时→定时

(两税法)

人身控制 农民由必须服徭役,逐渐发展为可以纳捐代役,保证了农业生产时间,利于农业发展。 服徭役→代役

(租庸调制)

(四)思考与总结:中国古代赋役制度的演变趋势

1.(2024.重庆高考)北魏均田令规定,奴婢按编户民标准授田,但要求“奴从耕,婢从织”。北齐均田令规定“奴婢限外不课田者皆不输”。隋承齐制,大业元年(605)又规定“除妇人及奴婢、部曲(依附民)之课”。这意味着素是

A.均田制逐渐遭到破坏

B.北齐奴婢不再授田

C.承担赋役是授田前提

D.隋代废除定额租调

真题训练

C

2.(2024.湖北高考)元英宗即位初,中书省奏议:南宋故地纳入版图四十余年来,有田地的纳地税,做买卖的纳商税,此外别无征发,比北方的汉人负担要轻;田多的富户们,有的一年收二三十万石租子,纳的官粮却轻。据此可知,元朝前期

A.抑制土地兼并

B.优容江南经济

C.简化赋税名目

D.提高南人地位

真题训练

B

3.(2024.江西高考)明代前期,百姓需要亲身应役,“甚至父子当差,则一日不让;兄弟应役,则移时不甘”。18世纪以后,江南与东南沿海“贩夫牧竖,优游于光天化日之下,无征输之苦”;边远地区“赤贫无田、持手而食之夫,悉得免于追呼”。能够解释这一变化的主要因素是

A.白银货币的大量使用

B.农业生产技术的提高

C.户籍政策的不断调整

D.国内统一市场的形成

真题训练

C

4.(2024.安徽高考)下表明代东南地区四县役银分摊表

据上表可知,役银分摊的做法

A.增加了人丁税额 B.有利于人口的增长

C.制约了商业发展 D.强化人身依附关系

真题训练

B

5.(2024.北京高考)乾隆元年所纂《山东通志·田赋志》:“任之土者谓之赋,任之力者谓之役。今则滋生人丁已免其徭,而原额之丁又编入地亩,是无所谓役也。故以‘田赋’总之。”对上述材料理解正确的是

①地丁合并征收 ②丁银数额固定

③百姓赋役免除 ④人身束缚加强

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

真题训练

A

二、关税制度的起源与演变

关税:

分为国内关税和国境关税。我国的关税最早出现在西周时期,泛指货物通过边境“关卡”被征收的税收。

在世界范围内,单一征收国境关税是在近代国家形成和国际贸易的发展之后。

鸦片战争以前,我国享有完全的关税自主权。

知识拓展:

近代中国的国内关税——常关税与厘金

常关税是一种过境税。清沿明制,于水、陆交通要道、关隘等地方,均设关卡,向通过货物课税。鸦片战争以后,由于指定海口通商,于是出现了进出国境的海关和内地原来的税关,为了区别,称原有关为“常关”或“旧关”,照旧征收通过税和船税。 1931年国民政府取消常关税。

厘金设立于1853年,主要是清政府为筹集军费,以镇压太平天国运动等内部叛乱而征收一种值百抽一的商业税,即百分之一为一厘,故称厘金。由于厘金中商税完全出自华商而不是外商,因而削弱了本国商品竞争力,且有利于地方割据势力。1931年,国民政府取消了厘金制度。

1842年中英《南京条约》关税协定;

1843年中英《五口通商章程海关税则》约值百抽五,欲变更须与英人协定;

1844年中美《望厦条约》欲将税则变更,须与合众国领事等官议允。其他资本主义国家也以“利益均沾"为借口,纷纷效尤。

19C50S海关聘用外国人帮办税务;

1863年英国人赫德任海关总税务司长达45年。

1911年辛革命之后,关税税款逐渐由外国保管。

(一)中国近代海关关税权的逐步丧失

1. 关税自主权丧失

3. 税款保管权丧失

2. 海关管理权丧失

问:材料反映近代海关关税权的是如何逐步丧失的?

“盖自关税协定制度成立以来,以进口税率之低,外国纷纷以其过剩制品输入我国而莫之能御,因以造成外商垄断之势力。而同时以出口税之不能免除,致应奖励对外贸易之物品,亦不能免税,此出口贸易之不能发达也。”形成不但不能保护国货,反而处处有保护洋货压迫国货之倾向。

——《晚清关税制度的变迁及其影响》

危害:

便利了列强向中国倾销商品,中国的自然经济遭到冲击,中国被迫卷入资本主义世界市场,成为西方经济的附庸;

列强对中国市场形成垄断,严重阻碍了中国民族工业的发展;

破坏了中国的国家主权,加深了中国的半殖民地化,中国国际地位下降。

(一)中国近代海关关税权的逐步丧失

问:依据材料并结合所学,分析中国近代海关关税权的逐步丧失的危害。

(二)中国为收回关税自主权的努力

国民政府宣布关税自主

国民政府发布“改订新约”对外宣言

关税自主取得进展,但仍不能完全自主地制定税率

中国真正收回关税自主权

国共两党都明确提出废除不平等条约,要求关税自主的主张

废除国内关税,统一国境关税

1927年

1930年

1937年

1949年

1928年

1924年

国民政府时期,通过一系列措施在关税自主权上取得进展。

(三)新中国成立后关税制度的发展

1987年

1985年

1951年

政务院颁布《中华人民共和国海关进出口税则》及其实施条例。此为中国第一部独立的专门的海关税法,统一了全国关税制度。

颁布了《中华人民共和国进出口关税条例》和《中华人民共和国海关进出口税则》,此举强化了关税制度的法制化建设。

全国人大常委会通过了《中华人民共和国海关法》,国务院据此重新修订发布了关税条例,进一步完善了关税的基本制度。

问:为什么1985年中国要颁布新的《中华人民共和国海关进出口税则》?

原因:改革开放后,为适应新时期国家经济体制改革和对外开放政策的需要;

1951年实施的《中华人民共和国海关进出口税则》存在诸多的问题。

6.(2023.河北高考)晚清时期,常关、海关、厘金局三者业务范围变化示意图如下:

这一变化过程表明

A.清政府财政自主权逐步削弱

B.列强资本输出缓慢增加

C.税收机构重叠影响行政效率

D.地方财政收入日益减少

真题训练

A

7.(2021.湖南高考)据表2 可知,当时中国

表2 1867年和1894年部分进口商品统计表

A.对外贸易由出超转变为入超

B.政府放宽对民间设厂的限制

C.民族工业出现了较快的发展

D.海关的半殖民地化程度加深

真题训练

D

8.(2021.山东高考)1913—1921年,中国海关税征收额受国际局势影响出现了一定变化。下列各项反映这一时期变化状况的是

A B

真题训练

C D

A

三、个人所得税制度的起源与演变

个人所得税:是以纳税人个人取得的各项应税所得为征收对象的一种税种。

1914

北洋政府制定所得税条例(起步)

1936

国民政府公布所得税暂行条例(开始征收)

新中国成立后

实行计划经济体制(没有征收)

1980

《中华人民共和国个人所得税法》个人所得税制度正式确立

问:为什么直到1980年中国才颁布《个人所得税法》?

原因:征收个人所得税是为调节社会收入水平,确保社会公平和国家有序发展。

在个人和家庭收入整体差别不大的计划经济时代,没有征收的必要;

改革开放后的1980年,随着中国社会经济的发展,中国才制定颁行。

个人所得税对调节个人收入,实现社会公平和稳定有积极作用

个税起征点不断提高,实际上折射出人民的生活水平不断提高

我国个税制度愈加符合我国实际,关注最民生问题。

小结

秦汉时期:赋税制度与政权建设;

隋唐至明清:赋税制度演变在传承中的重大创新;

近现代:关税自主权与民族经济发展;

当代:个人所得税的社会意义。

唯物史观

国家治理

9.1936年,国民政府公布了所得税暂行条例,开始征收个人所得税;1980年全国人大才通过并公布了《中华人民共和国个人所得税法》,制定了“税负从低、优惠从宽、手续从简”的税收原则。主要原因是

A.法律法规颁布滞后

B.长期实行计划经济

C.个人收入大大增加

D.民主意识不断增强

仿真训练

B

10.1980年《中华人民共和国个人所得税法》通过以来,个人所得税的免征额经历了四次提升。2019年起正式实施的新《中华人民共和国个人所得税法》首次增加子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。这些变化表明

①个税征收制度更加完善 ②国家财政收入逐渐增加

③国民生产总值持续增长 ④国家更注重惠民和公平

A.①③ B.①④

C.②④ D.②③

仿真训练

B

11.1981年,我国的个人所得税收入只有520万元,不足全国税收收入的万分之零点八。2019年,我国的个人所得税收入已经达到10388.5亿元,占全国税收收入的6.6%。个人所得税收入的增加

A.符合社会发展的实际

B.得益于脱贫攻坚的实现

C.体现社会主义的本质

D.有利于财政收支的平衡

仿真训练

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理