黑龙江省齐齐哈尔市第一中学校高中历史(岳麓版)选修一学案:4.15 戊戌变法

文档属性

| 名称 | 黑龙江省齐齐哈尔市第一中学校高中历史(岳麓版)选修一学案:4.15 戊戌变法 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-05 11:01:15 | ||

图片预览

文档简介

《历史上重大改革回眸》学案

第15课 戊戌变法

一.戊戌变法的背景

1.社会背景:甲午战败,民族危机加剧,“救亡图存”的民族意识激发。

2.经济基础:中国民族资本主义初步发展。

3.阶级基础:民族资产阶级力量壮大。

4.思想基础:西方近代思想的传播,早期维新思想的影响。

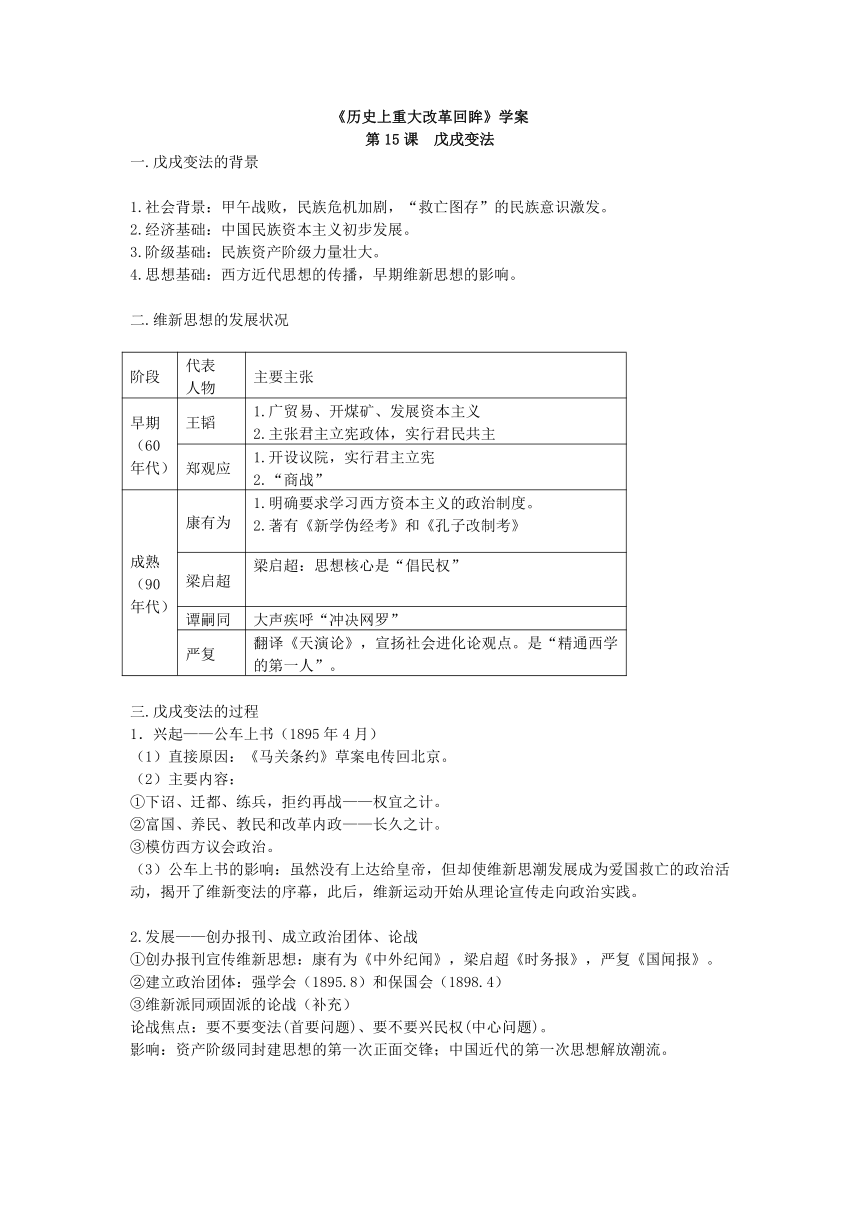

二.维新思想的发展状况

阶段 代表人物 主要主张

早期(60年代) 王韬 1.广贸易、开煤矿、发展资本主义2.主张君主立宪政体,实行君民共主

郑观应 1.开设议院,实行君主立宪2.“商战”

成熟(90年代) 康有为 1.明确要求学习西方资本主义的政治制度。2.著有《新学伪经考》和《孔子改制考》

梁启超 梁启超:思想核心是“倡民权”

谭嗣同 大声疾呼“冲决网罗”

严复 翻译《天演论》,宣扬社会进化论观点。是“精通西学的第一人”。

三.戊戌变法的过程

1.兴起——公车上书(1895年4月)

(1)直接原因:《马关条约》草案电传回北京。

(2)主要内容:

①下诏、迁都、练兵,拒约再战——权宜之计。

②富国、养民、教民和改革内政——长久之计。

③模仿西方议会政治。

(3)公车上书的影响:虽然没有上达给皇帝 ( http: / / www.21cnjy.com ),但却使维新思潮发展成为爱国救亡的政治活动,揭开了维新变法的序幕,此后,维新运动开始从理论宣传走向政治实践。

2.发展——创办报刊、成立政治团体、论战

①创办报刊宣传维新思想:康有为《中外纪闻》,梁启超《时务报》,严复《国闻报》。

②建立政治团体:强学会(1895.8)和保国会(1898.4)

③维新派同顽固派的论战(补充)

论战焦点:要不要变法(首要问题)、要不要兴民权(中心问题)。

影响:资产阶级同封建思想的第一次正面交锋;中国近代的第一次思想解放潮流。

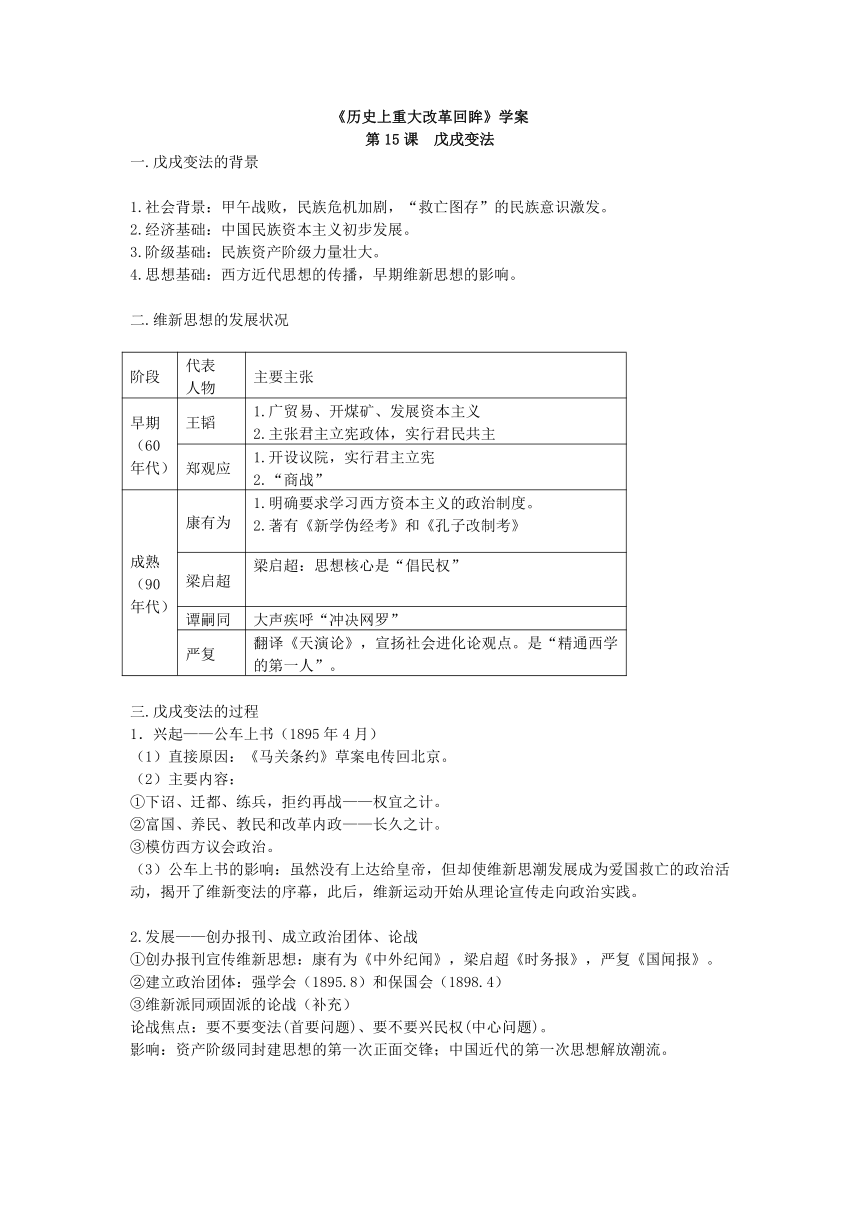

3.高潮——百日维新(1898年6月11日——9月21日)

类别 颁布新法 改革旧制 作用 局限性

政治 允许官民上书言事 1.改订律例2.裁撤冗员3.澄清吏治 有利于资产阶级知识分子参与政权,初步动摇了封建统治秩序。 未涉及君主立宪、设议院等政治主张

经济 1.设立矿务铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展。2.举办商会、农会等民间团体。3改革财政,创办国家银行,编制国家预算决算。 取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计 有利于中国民族资本主义的发展,增加财政收入。 没有触动封建土地所有制

文化教育 1.设立中小学堂,京师设立大学堂。2.设立译书局,翻译外国书籍。3.准许设立报馆、学会。4奖励科学著作和发明 改革科举制度,废除八股 有利于西方资产阶级文化和科学技术的传播,在社会上起了思想启蒙作用;有利于培养维新人才 政府投入严重不足

军事 精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建海军。 裁汰旧军 有利于加强军队战斗力 控制与镇压人民

3.结果

⑴1898年9月21日,慈禧太后发动戊戌政变,“戊戌六君子”相继被杀。

⑵新政内容除京师大学堂和中小学堂之外,其他措施全部被取消。

⑶“百日维新”以失败宣告结束。

四.戊戌变法的失败原因、历史意义和历史教训

(一)失败原因

1.主观原因:资产阶级的软弱性和妥协性

①维新派缺乏坚强的组织领导; ②脱离广大群众;

③寄希望于没有实权的皇帝和极少数帝党官僚;

④对帝国主义列强抱有不切实际的幻想

2.客观原因:变法触动了守旧势力的利益,遭到封建顽固势力的强烈反对。

3.根本原因:中国民族资本主义发展不充分,资产阶级维新派势力过于弱小。

(二)历史意义

1.维新变法运动是一次思想解放运动。

2.维新变法运动是一次资产阶级的改良运动。

3.维新变法运动是一次救亡图存的爱国政治运动。

(三) 历史教训

资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和 ( http: / / www.21cnjy.com )妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

【学后反思】

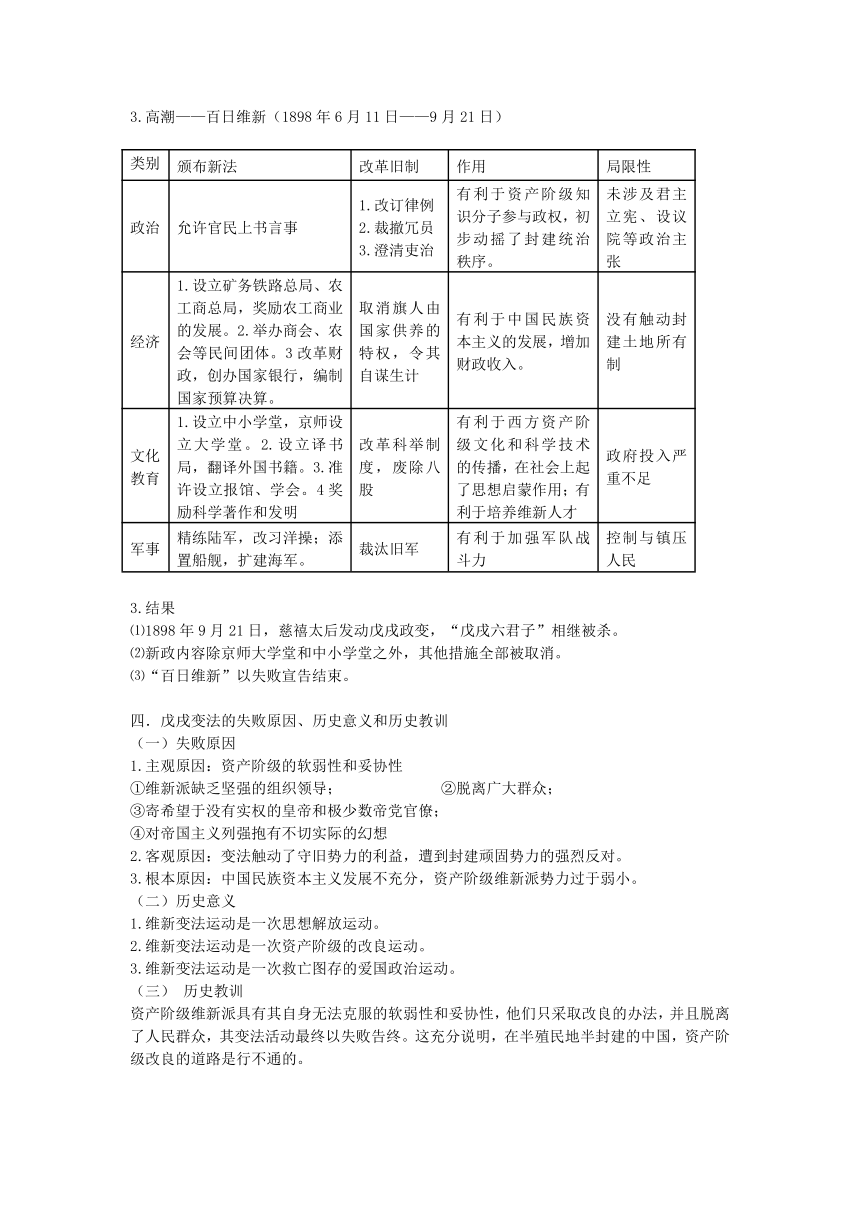

1、日本明治维新与中国戊戌变法成败原因比较(考察学生理解、比较分析问题的能力)

项目 明治维新 戊戌变法

社会背景 资本主义发展的水平高于中国;封建统治相对薄弱 民族资本主义发展不充分;中外反动势力勾结;封建统治势力强大

领导力量 倒幕派掌握实权,得到人民拥护,力量强大,武装倒幕。 维新派依靠没有实权的皇帝,不敢发动群众,维新派力量弱小。

具体措施 强制推行,大刀阔斧 变法法令如“一纸空文”,各地阳奉阴违。

国际环境 自由资本主义时期;列强侵略亚洲其它国家。 帝国主义时期;列强掀起瓜分中国的高潮。

【课时训练】

1.甲午中日战争后,中华民族出现了严重的民族危机。这里的民族危机是指

A.八国联军发动侵华战争 B.日本发动全面侵略中国的战争

C.帝国主义对中国实行资本输出 D.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

2.19世纪末,维新变法从一种思潮迅速发展为一场政治运动,其关键是:

A.维新派发展资本主义的主张顺应历史潮流

B.维新派争取了光绪皇帝和袁世凯的支持

C.维新派把维新变法与救亡图存结合起来

D.维新派得到了爱国志士和知识分子的拥护

3.下列不属于戊戌变法的历史意义的是

A.形成了一批具备新意识的近代知识分子

B.革新了中国的政治制度

C.激发了人们的爱国思想和民族意识

D.起到了解放思想、开创时代新风的作用

4.戊戌变法运动最深远的历史影响在于

A.促进了思想启蒙 B.发展了资本主义

C.推动了政治改革运动 D.掀起了民族民主革命

5.戊戌变法失败的最主要的客观原因是

A.袁世凯出卖维新派 B.光绪帝被囚禁

C.封建顽固势力非常强大 D.帝国主义的破坏

6.从促进近代化进程的角度看,维新变法运动最深远的历史影响是

A.确立了维新变法思想的主导地位 B.促进了民主共和思想的形成和发展

C.有利于资产阶级思想文化的传播 D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

7.戊戌变法和明治维新一败一成,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,是由于

①中国的封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大

②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量

③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合

④中国的变法是依托旧政权进行的,未发生权力中心的转移

A.①③ B.②④

C.①②③ D.①②③④

8.戊戌变法的首要目标是

A.革新政治 B.救亡图存

C.夺取政权 D.学习西方

9.百日维新过程中采取的军事措施不包括

A.建立新式军队 B.按新法练兵

C.成立北洋舰队 D.裁汰绿营

10.对戊戌变法的评价,不正确的是

A.在社会上起了思想启蒙的作用

B.有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播

C.给民族资产阶级提供了参政的可能性

D.从根本上动摇了封建统治的秩序

11.阅读材料,回答问题。

材料一 随着民族资本主义的产生和发展,出 ( http: / / www.21cnjy.com )现了早期资产阶级维新思想家,他们所提出的维新主张有了明显的资产阶级特征。这体现在……具有了比较明确的国家主权观念,反对外国侵略和维护民族独立,这是鸦片战争以来所有中国进步思想家的共同主张……为稍后而起的戊戌维新运动作了重要准备。

——《中国全史》

(1)据材料一指出戊戌变法出现的原因。(3分)

材料二 维新派的目标正是 ( http: / / www.21cnjy.com )我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

-------《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

(2)材料中“不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷”的含义是什么?(2分)戊戌变法未能“打破鸡蛋”的根本原因是什么?(4分)

(3)有人认为,戊戌新政颁布的一切法令 ( http: / / www.21cnjy.com ),除京师大学堂和中小学堂得以保留外,其余全部被废除,是失败的;也有人认为中国近代化过程中,戊戌变法有特别的意义,为中国近代化奠定了基础,功不可没。你同意哪种观点 简要说明你的理由。(3分)

戊戌变法导学案 参考答案

预习自测: 1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B 9.C 10.D

11.材料解析题参考答案

(1)原因:民族资本主义的发展;民族危机的日益严重;资产阶级维新思想的兴起与传播;(3分)

(2)含义:必须改变旧的政治制度,改革才能成功(或“改革必须除旧才能立新”)。

根本原因:资产阶级维新派力量弱小(或“民族资产阶级具有软弱性”);封建顽固势力强大。

(3)第一种:没有实现救亡图存,发展资本主义的初衷。(3分)第二种:促进了资本主义发展;有利于资产阶级思想传播;冲击了中国传统政治体制。(3分)

第15课 戊戌变法

一.戊戌变法的背景

1.社会背景:甲午战败,民族危机加剧,“救亡图存”的民族意识激发。

2.经济基础:中国民族资本主义初步发展。

3.阶级基础:民族资产阶级力量壮大。

4.思想基础:西方近代思想的传播,早期维新思想的影响。

二.维新思想的发展状况

阶段 代表人物 主要主张

早期(60年代) 王韬 1.广贸易、开煤矿、发展资本主义2.主张君主立宪政体,实行君民共主

郑观应 1.开设议院,实行君主立宪2.“商战”

成熟(90年代) 康有为 1.明确要求学习西方资本主义的政治制度。2.著有《新学伪经考》和《孔子改制考》

梁启超 梁启超:思想核心是“倡民权”

谭嗣同 大声疾呼“冲决网罗”

严复 翻译《天演论》,宣扬社会进化论观点。是“精通西学的第一人”。

三.戊戌变法的过程

1.兴起——公车上书(1895年4月)

(1)直接原因:《马关条约》草案电传回北京。

(2)主要内容:

①下诏、迁都、练兵,拒约再战——权宜之计。

②富国、养民、教民和改革内政——长久之计。

③模仿西方议会政治。

(3)公车上书的影响:虽然没有上达给皇帝 ( http: / / www.21cnjy.com ),但却使维新思潮发展成为爱国救亡的政治活动,揭开了维新变法的序幕,此后,维新运动开始从理论宣传走向政治实践。

2.发展——创办报刊、成立政治团体、论战

①创办报刊宣传维新思想:康有为《中外纪闻》,梁启超《时务报》,严复《国闻报》。

②建立政治团体:强学会(1895.8)和保国会(1898.4)

③维新派同顽固派的论战(补充)

论战焦点:要不要变法(首要问题)、要不要兴民权(中心问题)。

影响:资产阶级同封建思想的第一次正面交锋;中国近代的第一次思想解放潮流。

3.高潮——百日维新(1898年6月11日——9月21日)

类别 颁布新法 改革旧制 作用 局限性

政治 允许官民上书言事 1.改订律例2.裁撤冗员3.澄清吏治 有利于资产阶级知识分子参与政权,初步动摇了封建统治秩序。 未涉及君主立宪、设议院等政治主张

经济 1.设立矿务铁路总局、农工商总局,奖励农工商业的发展。2.举办商会、农会等民间团体。3改革财政,创办国家银行,编制国家预算决算。 取消旗人由国家供养的特权,令其自谋生计 有利于中国民族资本主义的发展,增加财政收入。 没有触动封建土地所有制

文化教育 1.设立中小学堂,京师设立大学堂。2.设立译书局,翻译外国书籍。3.准许设立报馆、学会。4奖励科学著作和发明 改革科举制度,废除八股 有利于西方资产阶级文化和科学技术的传播,在社会上起了思想启蒙作用;有利于培养维新人才 政府投入严重不足

军事 精练陆军,改习洋操;添置船舰,扩建海军。 裁汰旧军 有利于加强军队战斗力 控制与镇压人民

3.结果

⑴1898年9月21日,慈禧太后发动戊戌政变,“戊戌六君子”相继被杀。

⑵新政内容除京师大学堂和中小学堂之外,其他措施全部被取消。

⑶“百日维新”以失败宣告结束。

四.戊戌变法的失败原因、历史意义和历史教训

(一)失败原因

1.主观原因:资产阶级的软弱性和妥协性

①维新派缺乏坚强的组织领导; ②脱离广大群众;

③寄希望于没有实权的皇帝和极少数帝党官僚;

④对帝国主义列强抱有不切实际的幻想

2.客观原因:变法触动了守旧势力的利益,遭到封建顽固势力的强烈反对。

3.根本原因:中国民族资本主义发展不充分,资产阶级维新派势力过于弱小。

(二)历史意义

1.维新变法运动是一次思想解放运动。

2.维新变法运动是一次资产阶级的改良运动。

3.维新变法运动是一次救亡图存的爱国政治运动。

(三) 历史教训

资产阶级维新派具有其自身无法克服的软弱性和 ( http: / / www.21cnjy.com )妥协性,他们只采取改良的办法,并且脱离了人民群众,其变法活动最终以失败告终。这充分说明,在半殖民地半封建的中国,资产阶级改良的道路是行不通的。

【学后反思】

1、日本明治维新与中国戊戌变法成败原因比较(考察学生理解、比较分析问题的能力)

项目 明治维新 戊戌变法

社会背景 资本主义发展的水平高于中国;封建统治相对薄弱 民族资本主义发展不充分;中外反动势力勾结;封建统治势力强大

领导力量 倒幕派掌握实权,得到人民拥护,力量强大,武装倒幕。 维新派依靠没有实权的皇帝,不敢发动群众,维新派力量弱小。

具体措施 强制推行,大刀阔斧 变法法令如“一纸空文”,各地阳奉阴违。

国际环境 自由资本主义时期;列强侵略亚洲其它国家。 帝国主义时期;列强掀起瓜分中国的高潮。

【课时训练】

1.甲午中日战争后,中华民族出现了严重的民族危机。这里的民族危机是指

A.八国联军发动侵华战争 B.日本发动全面侵略中国的战争

C.帝国主义对中国实行资本输出 D.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

2.19世纪末,维新变法从一种思潮迅速发展为一场政治运动,其关键是:

A.维新派发展资本主义的主张顺应历史潮流

B.维新派争取了光绪皇帝和袁世凯的支持

C.维新派把维新变法与救亡图存结合起来

D.维新派得到了爱国志士和知识分子的拥护

3.下列不属于戊戌变法的历史意义的是

A.形成了一批具备新意识的近代知识分子

B.革新了中国的政治制度

C.激发了人们的爱国思想和民族意识

D.起到了解放思想、开创时代新风的作用

4.戊戌变法运动最深远的历史影响在于

A.促进了思想启蒙 B.发展了资本主义

C.推动了政治改革运动 D.掀起了民族民主革命

5.戊戌变法失败的最主要的客观原因是

A.袁世凯出卖维新派 B.光绪帝被囚禁

C.封建顽固势力非常强大 D.帝国主义的破坏

6.从促进近代化进程的角度看,维新变法运动最深远的历史影响是

A.确立了维新变法思想的主导地位 B.促进了民主共和思想的形成和发展

C.有利于资产阶级思想文化的传播 D.有助于西方政治学说与儒家思想的结合

7.戊戌变法和明治维新一败一成,就中日两国进行社会变革的内部条件而言,是由于

①中国的封建制度具有特殊的稳定性,对社会变革的阻力比日本大

②中国未能如日本那样从旧的统治营垒中分化出一支革新力量

③中国的维新变法缺乏人民群众反封建斗争的配合

④中国的变法是依托旧政权进行的,未发生权力中心的转移

A.①③ B.②④

C.①②③ D.①②③④

8.戊戌变法的首要目标是

A.革新政治 B.救亡图存

C.夺取政权 D.学习西方

9.百日维新过程中采取的军事措施不包括

A.建立新式军队 B.按新法练兵

C.成立北洋舰队 D.裁汰绿营

10.对戊戌变法的评价,不正确的是

A.在社会上起了思想启蒙的作用

B.有利于中国民族资本主义的发展和先进科学文化的传播

C.给民族资产阶级提供了参政的可能性

D.从根本上动摇了封建统治的秩序

11.阅读材料,回答问题。

材料一 随着民族资本主义的产生和发展,出 ( http: / / www.21cnjy.com )现了早期资产阶级维新思想家,他们所提出的维新主张有了明显的资产阶级特征。这体现在……具有了比较明确的国家主权观念,反对外国侵略和维护民族独立,这是鸦片战争以来所有中国进步思想家的共同主张……为稍后而起的戊戌维新运动作了重要准备。

——《中国全史》

(1)据材料一指出戊戌变法出现的原因。(3分)

材料二 维新派的目标正是 ( http: / / www.21cnjy.com )我们的目标,他们的计划好倒是好,就是有些不切实际和操之过急。然而,距今大约三十年以前,绝大多数局外人不也是这样评论日本的明治维新,而明治维新不是扫除了日本的旧秩序吗?不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷。

-------《泰晤士报》主编姬乐尔致该报驻北京记者莫理循的信(1898年11月25日)

(2)材料中“不打破鸡蛋就不可能做成煎鸡蛋卷”的含义是什么?(2分)戊戌变法未能“打破鸡蛋”的根本原因是什么?(4分)

(3)有人认为,戊戌新政颁布的一切法令 ( http: / / www.21cnjy.com ),除京师大学堂和中小学堂得以保留外,其余全部被废除,是失败的;也有人认为中国近代化过程中,戊戌变法有特别的意义,为中国近代化奠定了基础,功不可没。你同意哪种观点 简要说明你的理由。(3分)

戊戌变法导学案 参考答案

预习自测: 1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B 9.C 10.D

11.材料解析题参考答案

(1)原因:民族资本主义的发展;民族危机的日益严重;资产阶级维新思想的兴起与传播;(3分)

(2)含义:必须改变旧的政治制度,改革才能成功(或“改革必须除旧才能立新”)。

根本原因:资产阶级维新派力量弱小(或“民族资产阶级具有软弱性”);封建顽固势力强大。

(3)第一种:没有实现救亡图存,发展资本主义的初衷。(3分)第二种:促进了资本主义发展;有利于资产阶级思想传播;冲击了中国传统政治体制。(3分)