第10课古代的村落、集镇和城市 教学课件(共30张PPT) 2024-2025学年统编版高中历史选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第10课古代的村落、集镇和城市 教学课件(共30张PPT) 2024-2025学年统编版高中历史选择性必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-22 17:52:24 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

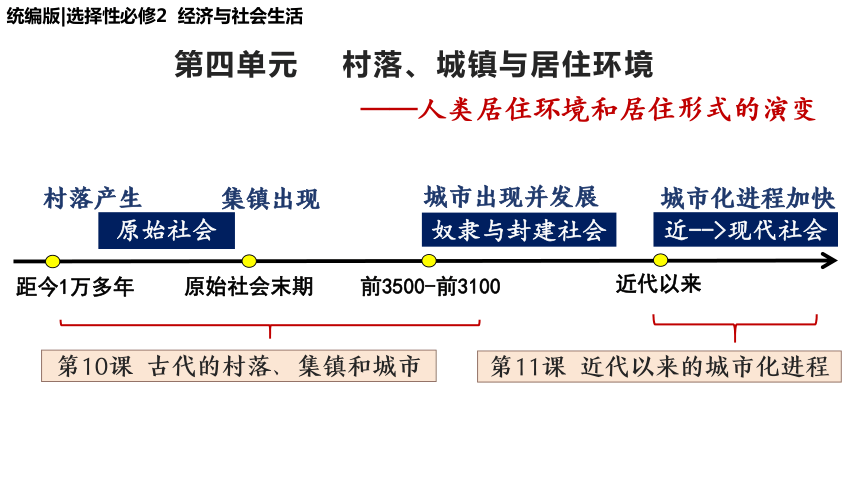

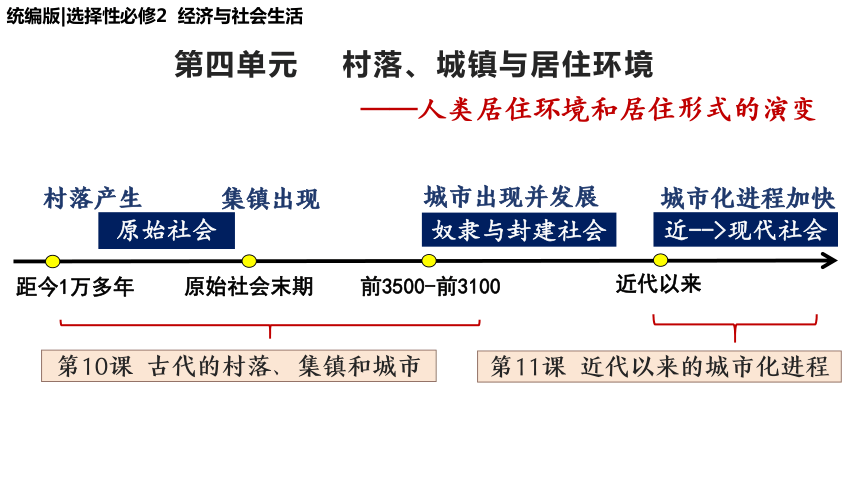

村落产生

距今1万多年

集镇出现

原始社会末期

城市出现并发展

前3500-前3100

城市化进程加快

近代以来

原始社会

奴隶与封建社会

近-->现代社会

第10课 古代的村落、集镇和城市

第11课 近代以来的城市化进程

第四单元 村落、城镇与居住环境

——人类居住环境和居住形式的演变

统编版|选择性必修2 经济与社会生活

第10课

古代的村落、集镇和城市

统编版|选择性必修2|第四单元 村落、城镇与居住环境

课程标准:

了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响

了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征

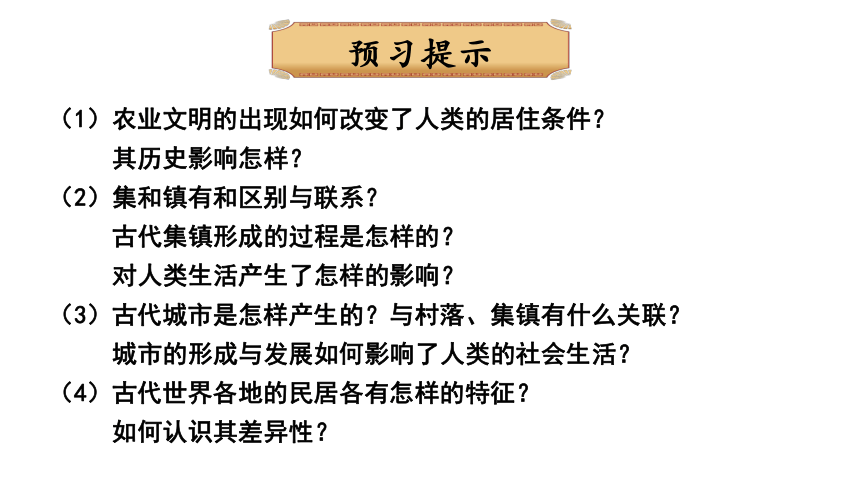

(1)农业文明的出现如何改变了人类的居住条件?

其历史影响怎样?

(2)集和镇有和区别与联系?

古代集镇形成的过程是怎样的?

对人类生活产生了怎样的影响?

(3)古代城市是怎样产生的?与村落、集镇有什么关联?

城市的形成与发展如何影响了人类的社会生活?

(4)古代世界各地的民居各有怎样的特征?

如何认识其差异性?

预习提示

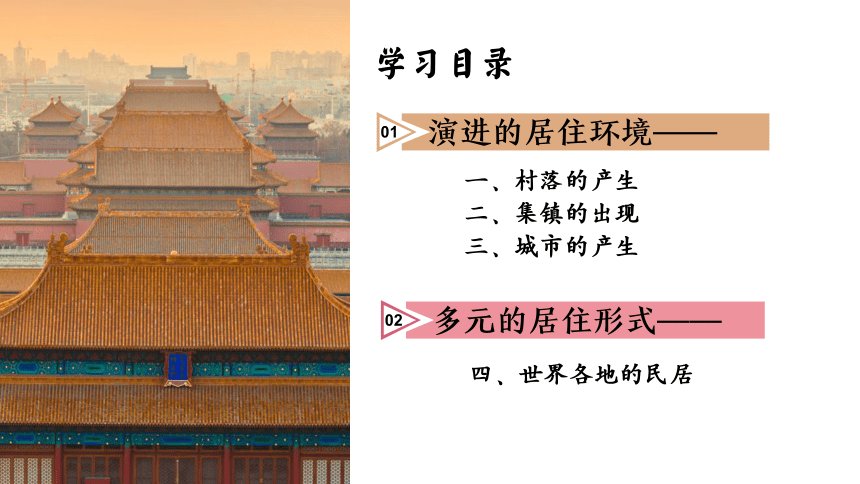

学习目录

01

演进的居住环境——

02

多元的居住形式——

一、村落的产生

二、集镇的出现

三、城市的产生

四、世界各地的民居

任务一:

认识人类居住环境演进及决定性因素。

01

演进的居住环境——

村落

集镇

城市

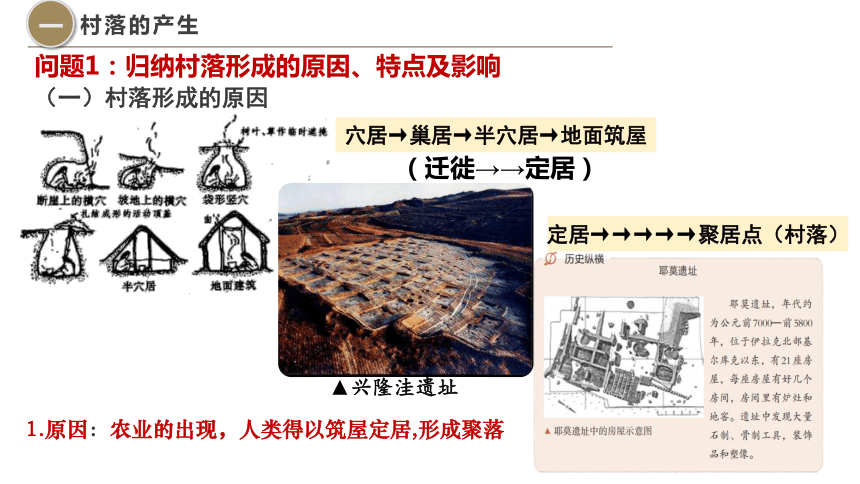

村落的产生

穴居→巢居→半穴居→地面筑屋

(一)村落形成的原因

(迁徙→→定居)

定居→→→→→聚居点(村落)

1.原因:农业的出现,人类得以筑屋定居,形成聚落

▲兴隆洼遗址

一

问题1:归纳村落形成的原因、特点及影响

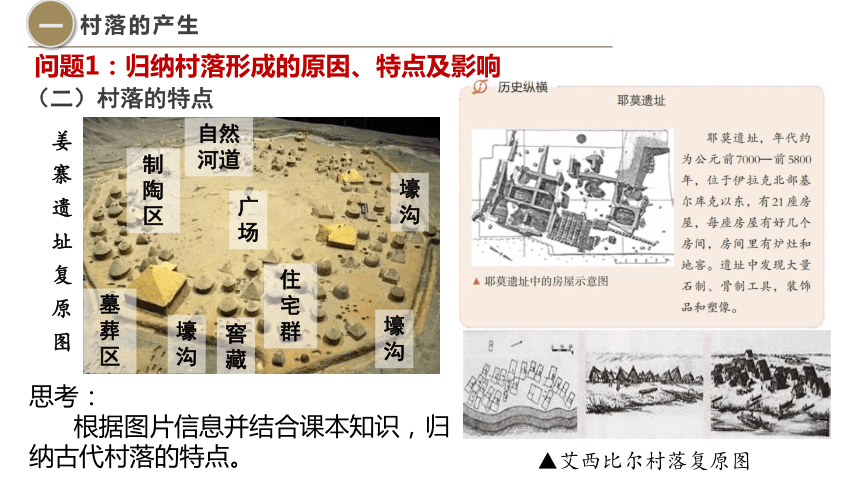

村落的产生

问题1:归纳村落形成的原因、特点及影响

(二)村落的特点

姜寨遗址复原图

壕沟

壕沟

壕沟

住宅群

制陶区

墓葬区

自然河道

广场

窖藏

▲艾西比尔村落复原图

思考:

根据图片信息并结合课本知识,归纳古代村落的特点。

一

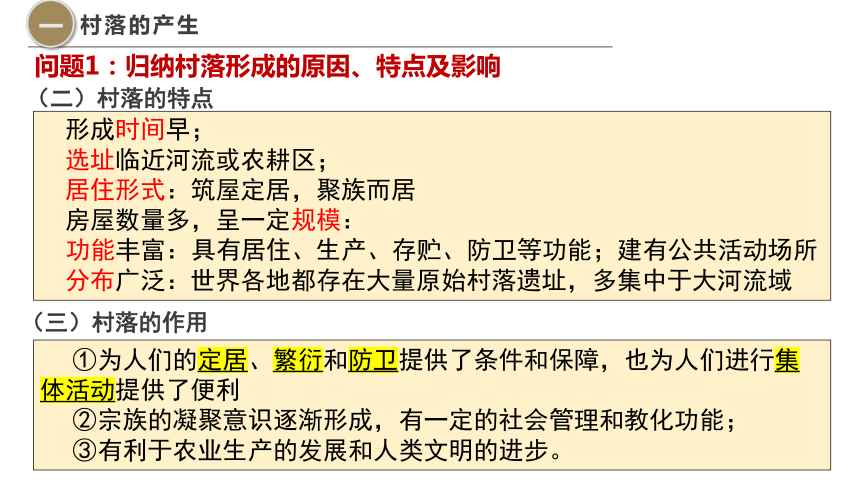

村落的产生

一

(二)村落的特点

形成时间早;

选址临近河流或农耕区;

居住形式:筑屋定居,聚族而居

房屋数量多,呈一定规模:

功能丰富:具有居住、生产、存贮、防卫等功能;建有公共活动场所

分布广泛:世界各地都存在大量原始村落遗址,多集中于大河流域

(三)村落的作用

①为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利

②宗族的凝聚意识逐渐形成,有一定的社会管理和教化功能;

③有利于农业生产的发展和人类文明的进步。

问题1:归纳村落形成的原因、特点及影响

集镇的出现

二

2.出现原因:

随社会生产力的发展而兴起(根源);

工商业发展的需要;

交通便利。

1.形成过程

雏形:原始社会末期,第二次社会大分工,手工业者开始在便于交换的地方集聚

逐渐为区域经济中心:商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣

形成:商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防

问题2:梳理集镇形成的过程,认识集镇的形成发展

◎北魏六镇

集镇的出现

二

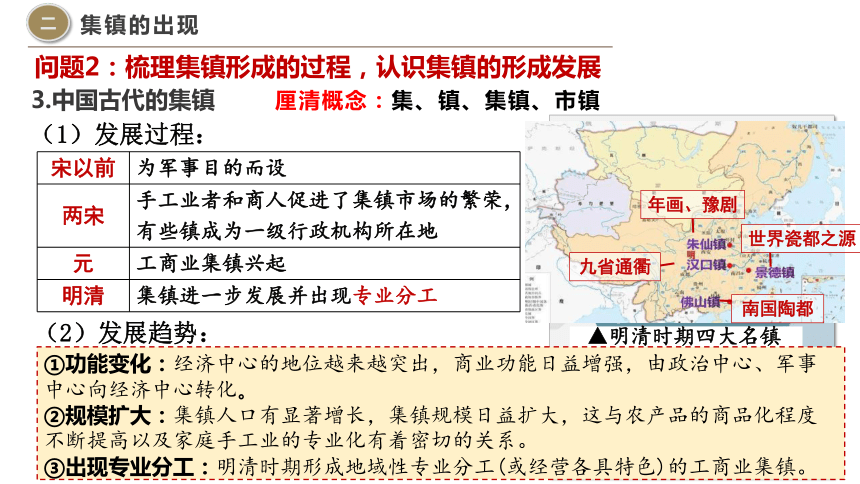

3.中国古代的集镇

宋以前 为军事目的而设

两宋 手工业者和商人促进了集镇市场的繁荣,

有些镇成为一级行政机构所在地

元 工商业集镇兴起

明清 集镇进一步发展并出现专业分工

(2)发展趋势:

(1)发展过程:

世界瓷都之源

南国陶都

九省通衢

年画、豫剧

▲明清时期四大名镇

问题2:梳理集镇形成的过程,认识集镇的形成发展

①功能变化:经济中心的地位越来越突出,商业功能日益增强,由政治中心、军事中心向经济中心转化。

②规模扩大:集镇人口有显著增长,集镇规模日益扩大,这与农产品的商品化程度不断提高以及家庭手工业的专业化有着密切的关系。

③出现专业分工:明清时期形成地域性专业分工(或经营各具特色)的工商业集镇。

厘清概念:集、镇、集镇、市镇

集镇的出现

二

3.中国古代的集镇

阅读教材P57“历史纵横”,结合所学,指出汉口镇兴起的原因及其在清朝的发展状况。

明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩,人迹罕至。成化年间,汉水改道,这里成为天然的避风良港。各处商民在此建房造屋,商船也来此停泊,市场开始出现。

明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花街、衣服街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店、永兴和粮行等风格独特的名店名铺。

原因:交通优势——汉水改道成为避风良港,具有优越的地理位置;商业聚集——商人、商船聚集于此;商品经济繁荣发展

◎武昌汉口鸟瞰图

发展状况:市场规模更大;商业分工日趋细密;商业街和店铺各具特色

集镇的出现

二

沟通城乡(过渡性),有利于城乡经济文化交流;

有利于促进农村经济、商品经济发展;

推动城市的形成。

4.集镇的作用

问题2:梳理集镇形成的过程,认识集镇的形成发展

宋朝集镇普遍发展。据学者统计,两宋时期见于史载的集镇多达3 600个以上,其中一部分集镇,不论是人口数量,还是经济水平,都超过了一般州县。宋朝集镇也不用配备一套完整的国家行政系统,政府一般会在镇派驻官方机构,但主要负责收税和消防,镇的日常治理还是有赖于民间自发形成的自治秩序。这反映了宋朝集镇

A.政治、军事功能为主 B.经济功能增强

C.削弱了中央集权 D.保护了民间财富

B

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

1.城市的含义:

是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

◎世界第一座城市乌尔城

《考工记》中城市规划宫城示意图

匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

布局规整,突出宫城,

体现礼制(等级尊卑)

雅典城市平面示意图

布局自由活泼,突出公共空间

蕴含人文精神、民主理念

中国古代城市经济以服务行业和手工业为主,商业贸易对城市发展的贡献相对小一些。这与中国古代的经济基础有关,更与政府的经济政策密切相关。中国大部分城市的职能是以政治军事为主,即使宋代以后,专门经济型城市虽有所发展,但在城市数量中仍占较小比例,中国传统城市没有特定的"圣地",没有教堂或广场。中国古代城市形成了从诗社、画社、酒肆、茶楼到瓦肆、勾栏等一系列能够满足社会各阶层文化生活需求的场所。

——摘编自李纯《中国古代城市制度变迁与城市文化生活的发展》

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

探究:根据史料并结合所学知识,概括中国古代城市发展的特点,并分析其特点形成的原因。

特点:商业贸易对城市发展贡献较小;城市以政治、军事职能为主;城市生活气息浓厚(城市生活的宗教色彩较弱)。

原因:小农经济占主体;重农抑商经济政策的推行;城市商品经济的发展;专制主义中央集权政治制度的影响;中国传统文化的影响

2.古代中国城市的特点及成因:

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

欧洲中古时代晚期,城市发展已经到了一个新的阶段。港口城市从远洋贸易中获取巨利,由于跨海远程运输风险巨大,且集中投入巨大资金的需求和长期的耽搁、等待,使这些海运城市中的商人逐渐发展了以银行贷款作为基础的信用制度以及分摊风险的保险制度。这两个新兴的经济制度,毋庸置疑是资本主义发展的重要基石。经济实力的增长,提供了城市与封建主谈判的资金支持,为城市自治权的获取提供了基础。城市经济兴旺,人口众多,城市大学进一步发展,大学之间的交流也孕育着创新新理论的机缘。

——摘编自许倬云《中西文明的对照》

探究:根据史料并结合所学,指出中古晚期西方城市发展的表现,并说明其影响。

表现:城市经济兴旺;新兴经济制度的出现;城市自治权的获取;城市大学的发展。

影响:推动了资本主义经济的兴起与发展;一定程度上促进了国王的统一事业;推动了欧洲的思想解放。

3.古代西方城市的特点及成因:

城市的产生

三

古代西欧城市 古代中国城市

不同点 经济、生活、娱乐功能更突出 政治功能更突出,兼具其他功能(宋以前)

布局较为随意 整齐对称、体现王权、礼制、等级

城市规模小,人口少 城市规模大、人口多

以“市”为主 以“城”为主

建立在商品经济基础上 建立在小农经济基础上

金钱赎买或武装斗争争取自治权(中世纪) 处于中央集权管理之下

相同点 都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有经济功能 原因:

①古代中国:①自然经济为基础,政治需要为条件;

②专制主义中央集权制度;

③重农抑商政策;

④儒家思想。

②古代西方:①商品经济发达,社会分工明确;

②城市自治传统;

③民主政治,没有形成绝对专制君权;

④人文主义。

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

详见《三维设计》P75“古代中西方城市的异同及其成因”

城市的产生

三

问题4:认识城市产生的影响

①更多安全:城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,增强了安全防御,对政治局势的稳定起到了重要作用;

②更多商机:使人口、手工业生产、商品交换以及财富得以集中,促进了工商业发展。

③更加宜居:城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

④更多发展:城市为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等方面的群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推术文明的进步。

思考点:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

洞穴 村落 集镇 城市

经济

人口

规模

功能

采集渔猎

农业

手工业、商业

手工业、商业

少

较少

较多

多

小

较小

较大

大

经济、军事

政治、经济、军事、文化

经济

居住

经济越来越发展

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

认识:从村落到城市的演进,本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物。既是人居环境演进的历程,也是生活方式与价值观念改变的过程。

小结:古代人类居住环境的演进

关系:村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

地位:古代的村落、集镇、城市是人类三种主要的居住环境

趋势:

1.(2024·河北高考·6)图1、图2为不同朝代的中国北方部分驻所分布示意图。

图1到图2的变化表明

A.地方行政制度出现重大变革 B.部分城市主要功能发生转变

C.闭关自守政策执行更为严格 D.改土归流实施范围有所扩展

B

课堂练习

2.科隆是中世纪中期德国最大的城市。在城市发展过程中,其城墙经历过多次扩展。对此解读正确的是

A.资本主义萌芽推动城市自治

B.城市的版图受制于地理位置

C.商业兴盛助推市民阶层壮大

D.城市军事防御功能占据主导

C

图3

任务二:

认识世界各地民居的特点及影响因素,理解人类文明的统一性和多样性。

02

多元的居住形式

——世界各地的民居

文明 建筑材料 建筑风格 原因

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土 、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁;结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊;防晒和保温

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、

混凝土

混凝土、拱券、希腊柱式,集体住宅、复合式公寓

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

问题2:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?其差异性受哪些因素影响。

问题1:据教材P47-60页,梳理世界各地民居表。

两河流域雨水稀少,没有森林,缺乏木材

尼罗河水的泛滥,土地极其肥沃;气候炎热,降雨量少

自然环境、王权政治、经济水平、文化习俗

罗马帝国扩张,人口剧增,外来人员增多

平原、雨林

世界各地的民居

四

世界各地的民居

四

1.因地制宜,就地取材。

2.重视环境、风水、落位,地处阳光地段。

3.民居的地域性特征表现出民族传统、经济生活、文化和社会习俗等诸多要素。

思考2:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?其差异受哪些因素影响。

北京门头沟爨底下村四合院 山西临县李家山村窑洞

安徽黄山南屏村徽派建筑群 湖南湘西吊脚楼 福建龙岩客家土楼

合作探究:以中国古民居为例,从历史角度分析其所体现的深厚的文化内涵。

世界各地的民居

四

运用:据图片和所学知识,认识世界各地民居的特征和差异。

世界各地的民居

四

(2022·海南高考·1)船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于

A.人们的审美观念 B.经济发展水平

C.集体劳作的形式 D.传统文化习俗

B

课堂练习

(2021·河北高考·11)在古罗马城市建设中,水道占有重要地位,相关立法较多。就公共下水道的管理而言,裁判官告示规定:“你让人在公共下水道中所做的施工或堆放的物,由此使其使用状况恶化或将变得恶化的,你要恢复原状。就不得进行这样的施工和这样地堆放物,我也要发布令状。”这说明

A.水道管理服从裁判官个人意愿

B.国家治理实践丰富了罗马法

C.私法规则得到进一步补充完善

D.官员从政行为依法得到规范

B

(2021.1·浙江高考·7)据《汪氏宗谱》记载:“是自元而明,渐成村墟,今则烟火千家,栋宇鳞次,森然一大都会矣。其间南湖、月沼、雷岗、西溪胜景凡八,堪供行吟,致足乐也。”有关此“都会”的叙述,正确的是

A.依山傍水,布局方正,中轴对称

B.“人烟数十里,贾户数千家”的都会

C.“宛自天成”的古典园林建筑博物馆

D.被誉为“科学与诗意最完美结合”的古村落

D

居住环境:生产力发展的产物,体现出世界文明的统一性

居住形式:

物化的历史和社会文明的象征,体现世界文明的多样性

人地和谐,尊重自然

形态各异的各地民居

自然环境

文化风俗

经济水平

村落

原因:农业出现

特点:依赖自然、内向保守、自然生成

影响:定居、繁衍、防卫、集体活动

集镇

原因:生产力进步,工商业繁荣;交通优势

特点:军事、行政、经济、文化

影响:商品经济发展

城市

原因:经、政、文

特点:中西差异

影响:军事防御、政治中心、宗教活动、商业中心

本课小结

村落产生

距今1万多年

集镇出现

原始社会末期

城市出现并发展

前3500-前3100

城市化进程加快

近代以来

原始社会

奴隶与封建社会

近-->现代社会

第10课 古代的村落、集镇和城市

第11课 近代以来的城市化进程

第四单元 村落、城镇与居住环境

——人类居住环境和居住形式的演变

统编版|选择性必修2 经济与社会生活

第10课

古代的村落、集镇和城市

统编版|选择性必修2|第四单元 村落、城镇与居住环境

课程标准:

了解古代的村落、集镇和城市形成的原因及影响

了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征

(1)农业文明的出现如何改变了人类的居住条件?

其历史影响怎样?

(2)集和镇有和区别与联系?

古代集镇形成的过程是怎样的?

对人类生活产生了怎样的影响?

(3)古代城市是怎样产生的?与村落、集镇有什么关联?

城市的形成与发展如何影响了人类的社会生活?

(4)古代世界各地的民居各有怎样的特征?

如何认识其差异性?

预习提示

学习目录

01

演进的居住环境——

02

多元的居住形式——

一、村落的产生

二、集镇的出现

三、城市的产生

四、世界各地的民居

任务一:

认识人类居住环境演进及决定性因素。

01

演进的居住环境——

村落

集镇

城市

村落的产生

穴居→巢居→半穴居→地面筑屋

(一)村落形成的原因

(迁徙→→定居)

定居→→→→→聚居点(村落)

1.原因:农业的出现,人类得以筑屋定居,形成聚落

▲兴隆洼遗址

一

问题1:归纳村落形成的原因、特点及影响

村落的产生

问题1:归纳村落形成的原因、特点及影响

(二)村落的特点

姜寨遗址复原图

壕沟

壕沟

壕沟

住宅群

制陶区

墓葬区

自然河道

广场

窖藏

▲艾西比尔村落复原图

思考:

根据图片信息并结合课本知识,归纳古代村落的特点。

一

村落的产生

一

(二)村落的特点

形成时间早;

选址临近河流或农耕区;

居住形式:筑屋定居,聚族而居

房屋数量多,呈一定规模:

功能丰富:具有居住、生产、存贮、防卫等功能;建有公共活动场所

分布广泛:世界各地都存在大量原始村落遗址,多集中于大河流域

(三)村落的作用

①为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利

②宗族的凝聚意识逐渐形成,有一定的社会管理和教化功能;

③有利于农业生产的发展和人类文明的进步。

问题1:归纳村落形成的原因、特点及影响

集镇的出现

二

2.出现原因:

随社会生产力的发展而兴起(根源);

工商业发展的需要;

交通便利。

1.形成过程

雏形:原始社会末期,第二次社会大分工,手工业者开始在便于交换的地方集聚

逐渐为区域经济中心:商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣

形成:商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防

问题2:梳理集镇形成的过程,认识集镇的形成发展

◎北魏六镇

集镇的出现

二

3.中国古代的集镇

宋以前 为军事目的而设

两宋 手工业者和商人促进了集镇市场的繁荣,

有些镇成为一级行政机构所在地

元 工商业集镇兴起

明清 集镇进一步发展并出现专业分工

(2)发展趋势:

(1)发展过程:

世界瓷都之源

南国陶都

九省通衢

年画、豫剧

▲明清时期四大名镇

问题2:梳理集镇形成的过程,认识集镇的形成发展

①功能变化:经济中心的地位越来越突出,商业功能日益增强,由政治中心、军事中心向经济中心转化。

②规模扩大:集镇人口有显著增长,集镇规模日益扩大,这与农产品的商品化程度不断提高以及家庭手工业的专业化有着密切的关系。

③出现专业分工:明清时期形成地域性专业分工(或经营各具特色)的工商业集镇。

厘清概念:集、镇、集镇、市镇

集镇的出现

二

3.中国古代的集镇

阅读教材P57“历史纵横”,结合所学,指出汉口镇兴起的原因及其在清朝的发展状况。

明朝初年,汉口只是一片与汉阳城紧紧相连的荒滩,人迹罕至。成化年间,汉水改道,这里成为天然的避风良港。各处商民在此建房造屋,商船也来此停泊,市场开始出现。

明朝末年,汉口已成为“甲于全楚”的商业巨镇。汉口镇的兴起使其在全国的经济地位迅速上升。到了清朝嘉庆、道光年间,汉口镇的市场规模更加扩大,商业分工也日趋繁细,形成了白布街、花布街、棉花街、衣服街等各具特色的专业街肆,涌现出叶开泰药店、汪玉霞茶食店、永兴和粮行等风格独特的名店名铺。

原因:交通优势——汉水改道成为避风良港,具有优越的地理位置;商业聚集——商人、商船聚集于此;商品经济繁荣发展

◎武昌汉口鸟瞰图

发展状况:市场规模更大;商业分工日趋细密;商业街和店铺各具特色

集镇的出现

二

沟通城乡(过渡性),有利于城乡经济文化交流;

有利于促进农村经济、商品经济发展;

推动城市的形成。

4.集镇的作用

问题2:梳理集镇形成的过程,认识集镇的形成发展

宋朝集镇普遍发展。据学者统计,两宋时期见于史载的集镇多达3 600个以上,其中一部分集镇,不论是人口数量,还是经济水平,都超过了一般州县。宋朝集镇也不用配备一套完整的国家行政系统,政府一般会在镇派驻官方机构,但主要负责收税和消防,镇的日常治理还是有赖于民间自发形成的自治秩序。这反映了宋朝集镇

A.政治、军事功能为主 B.经济功能增强

C.削弱了中央集权 D.保护了民间财富

B

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

1.城市的含义:

是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

◎世界第一座城市乌尔城

《考工记》中城市规划宫城示意图

匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

布局规整,突出宫城,

体现礼制(等级尊卑)

雅典城市平面示意图

布局自由活泼,突出公共空间

蕴含人文精神、民主理念

中国古代城市经济以服务行业和手工业为主,商业贸易对城市发展的贡献相对小一些。这与中国古代的经济基础有关,更与政府的经济政策密切相关。中国大部分城市的职能是以政治军事为主,即使宋代以后,专门经济型城市虽有所发展,但在城市数量中仍占较小比例,中国传统城市没有特定的"圣地",没有教堂或广场。中国古代城市形成了从诗社、画社、酒肆、茶楼到瓦肆、勾栏等一系列能够满足社会各阶层文化生活需求的场所。

——摘编自李纯《中国古代城市制度变迁与城市文化生活的发展》

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

探究:根据史料并结合所学知识,概括中国古代城市发展的特点,并分析其特点形成的原因。

特点:商业贸易对城市发展贡献较小;城市以政治、军事职能为主;城市生活气息浓厚(城市生活的宗教色彩较弱)。

原因:小农经济占主体;重农抑商经济政策的推行;城市商品经济的发展;专制主义中央集权政治制度的影响;中国传统文化的影响

2.古代中国城市的特点及成因:

城市的产生

三

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

欧洲中古时代晚期,城市发展已经到了一个新的阶段。港口城市从远洋贸易中获取巨利,由于跨海远程运输风险巨大,且集中投入巨大资金的需求和长期的耽搁、等待,使这些海运城市中的商人逐渐发展了以银行贷款作为基础的信用制度以及分摊风险的保险制度。这两个新兴的经济制度,毋庸置疑是资本主义发展的重要基石。经济实力的增长,提供了城市与封建主谈判的资金支持,为城市自治权的获取提供了基础。城市经济兴旺,人口众多,城市大学进一步发展,大学之间的交流也孕育着创新新理论的机缘。

——摘编自许倬云《中西文明的对照》

探究:根据史料并结合所学,指出中古晚期西方城市发展的表现,并说明其影响。

表现:城市经济兴旺;新兴经济制度的出现;城市自治权的获取;城市大学的发展。

影响:推动了资本主义经济的兴起与发展;一定程度上促进了国王的统一事业;推动了欧洲的思想解放。

3.古代西方城市的特点及成因:

城市的产生

三

古代西欧城市 古代中国城市

不同点 经济、生活、娱乐功能更突出 政治功能更突出,兼具其他功能(宋以前)

布局较为随意 整齐对称、体现王权、礼制、等级

城市规模小,人口少 城市规模大、人口多

以“市”为主 以“城”为主

建立在商品经济基础上 建立在小农经济基础上

金钱赎买或武装斗争争取自治权(中世纪) 处于中央集权管理之下

相同点 都有城墙,有军事防御功能;都是政治中心;都有经济功能 原因:

①古代中国:①自然经济为基础,政治需要为条件;

②专制主义中央集权制度;

③重农抑商政策;

④儒家思想。

②古代西方:①商品经济发达,社会分工明确;

②城市自治传统;

③民主政治,没有形成绝对专制君权;

④人文主义。

问题3:比较古代中西方城市的异同及成因

详见《三维设计》P75“古代中西方城市的异同及其成因”

城市的产生

三

问题4:认识城市产生的影响

①更多安全:城市的产生与政治密切相关,一般都有城墙,增强了安全防御,对政治局势的稳定起到了重要作用;

②更多商机:使人口、手工业生产、商品交换以及财富得以集中,促进了工商业发展。

③更加宜居:城市的防御性设施、水利工程、道路等设施的修建,有利于人类居住;推动城市化进程;

④更多发展:城市为人们参与政治、经济、文化、宗教、体育和艺术等方面的群体生活创造了条件,有利于文化思想交汇,有利于推术文明的进步。

思考点:城市的产生对人类社会发展和人们的生活有哪些影响?

洞穴 村落 集镇 城市

经济

人口

规模

功能

采集渔猎

农业

手工业、商业

手工业、商业

少

较少

较多

多

小

较小

较大

大

经济、军事

政治、经济、军事、文化

经济

居住

经济越来越发展

人口越来越众多

规模越来越庞大

功能越来越复杂

认识:从村落到城市的演进,本质上是社会生产力发展和社会分工越来越细密的产物。既是人居环境演进的历程,也是生活方式与价值观念改变的过程。

小结:古代人类居住环境的演进

关系:村落为集镇、城市的发展提供条件;集镇、城市的出现也带动了村落的发展。

地位:古代的村落、集镇、城市是人类三种主要的居住环境

趋势:

1.(2024·河北高考·6)图1、图2为不同朝代的中国北方部分驻所分布示意图。

图1到图2的变化表明

A.地方行政制度出现重大变革 B.部分城市主要功能发生转变

C.闭关自守政策执行更为严格 D.改土归流实施范围有所扩展

B

课堂练习

2.科隆是中世纪中期德国最大的城市。在城市发展过程中,其城墙经历过多次扩展。对此解读正确的是

A.资本主义萌芽推动城市自治

B.城市的版图受制于地理位置

C.商业兴盛助推市民阶层壮大

D.城市军事防御功能占据主导

C

图3

任务二:

认识世界各地民居的特点及影响因素,理解人类文明的统一性和多样性。

02

多元的居住形式

——世界各地的民居

文明 建筑材料 建筑风格 原因

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土 、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁;结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊;防晒和保温

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、

混凝土

混凝土、拱券、希腊柱式,集体住宅、复合式公寓

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

问题2:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?其差异性受哪些因素影响。

问题1:据教材P47-60页,梳理世界各地民居表。

两河流域雨水稀少,没有森林,缺乏木材

尼罗河水的泛滥,土地极其肥沃;气候炎热,降雨量少

自然环境、王权政治、经济水平、文化习俗

罗马帝国扩张,人口剧增,外来人员增多

平原、雨林

世界各地的民居

四

世界各地的民居

四

1.因地制宜,就地取材。

2.重视环境、风水、落位,地处阳光地段。

3.民居的地域性特征表现出民族传统、经济生活、文化和社会习俗等诸多要素。

思考2:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?其差异受哪些因素影响。

北京门头沟爨底下村四合院 山西临县李家山村窑洞

安徽黄山南屏村徽派建筑群 湖南湘西吊脚楼 福建龙岩客家土楼

合作探究:以中国古民居为例,从历史角度分析其所体现的深厚的文化内涵。

世界各地的民居

四

运用:据图片和所学知识,认识世界各地民居的特征和差异。

世界各地的民居

四

(2022·海南高考·1)船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于

A.人们的审美观念 B.经济发展水平

C.集体劳作的形式 D.传统文化习俗

B

课堂练习

(2021·河北高考·11)在古罗马城市建设中,水道占有重要地位,相关立法较多。就公共下水道的管理而言,裁判官告示规定:“你让人在公共下水道中所做的施工或堆放的物,由此使其使用状况恶化或将变得恶化的,你要恢复原状。就不得进行这样的施工和这样地堆放物,我也要发布令状。”这说明

A.水道管理服从裁判官个人意愿

B.国家治理实践丰富了罗马法

C.私法规则得到进一步补充完善

D.官员从政行为依法得到规范

B

(2021.1·浙江高考·7)据《汪氏宗谱》记载:“是自元而明,渐成村墟,今则烟火千家,栋宇鳞次,森然一大都会矣。其间南湖、月沼、雷岗、西溪胜景凡八,堪供行吟,致足乐也。”有关此“都会”的叙述,正确的是

A.依山傍水,布局方正,中轴对称

B.“人烟数十里,贾户数千家”的都会

C.“宛自天成”的古典园林建筑博物馆

D.被誉为“科学与诗意最完美结合”的古村落

D

居住环境:生产力发展的产物,体现出世界文明的统一性

居住形式:

物化的历史和社会文明的象征,体现世界文明的多样性

人地和谐,尊重自然

形态各异的各地民居

自然环境

文化风俗

经济水平

村落

原因:农业出现

特点:依赖自然、内向保守、自然生成

影响:定居、繁衍、防卫、集体活动

集镇

原因:生产力进步,工商业繁荣;交通优势

特点:军事、行政、经济、文化

影响:商品经济发展

城市

原因:经、政、文

特点:中西差异

影响:军事防御、政治中心、宗教活动、商业中心

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化