2《烛之武退秦师》课件(共38张PPT)统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 2《烛之武退秦师》课件(共38张PPT)统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-22 17:36:11 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

烛之武退秦师

《左传》

长坂桥头杀气生,

横枪立马眼圆睁。

一声好似轰雷震,

独退曹军百万兵。

危亡之际挺身行,

宝刀未老史留名。

但凭三寸不烂舌,

说退秦国虎狼兵。

(1)核心人物是烛之武;

(2)一人与万人,力量悬殊,充满悬念;

(3) “退”是智退,而非力搏也;

(4)《孙子兵法·谋攻》说:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”即是说,用兵之道,最高明者乃以谋略取胜;其次以外交取胜;以兵戎相见,攻城拔池,乃为最下之策。不用通过战争的手段,就使别的国家放下武器,停止战争,这是战争的最高境界。而外交谋略的正确运用则是达到这一境界的重要方面。这使得本文成为《左传》中的名篇。

解读题目

题目是文章的眼睛,我们从题目可以得知哪些内容?

《左传》及左丘明

《左传》是我国第一部叙事详细的 编年体著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作,因而又叫《左氏春秋》或《春秋左氏传》。它与《公羊传》、《谷梁传 》合称为“春秋三传”。

传——注释或解释经书的文字

《左传》最突出的成就是“长于叙事”

其次,是“工于记言”

单击添加标题

编年体:按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》《 左传 》《资治通鉴》等。

国别体:分不同的国家编写的史书体裁。如《 国语 》《 战国策》等

纪传体:以人物传记为中心的史书体裁。如《 史记 》《汉书》《后汉书》等

文学常识补充

秦军氾南

佚之狐

无能为也矣

夜缒而出

共其乏困

朝济而夕设版焉

夫晋

阙秦以利晋

秦伯说

杞子

逢孙

失其所与,不知

fán

Yì

wéi

zhuì

gōng

Zhāo

fú

quē

Yuè

qǐ

Páng

zhì

以:因为。

其:代词,它,指代郑国。

于:对,向。

无礼于晋—于晋无礼

且:表递进,并且

贰:数词做动词,从属二主,有二心

军:名词做动词,驻扎,驻军。

省略句,省略介词“于”

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。

2015

2025

2030

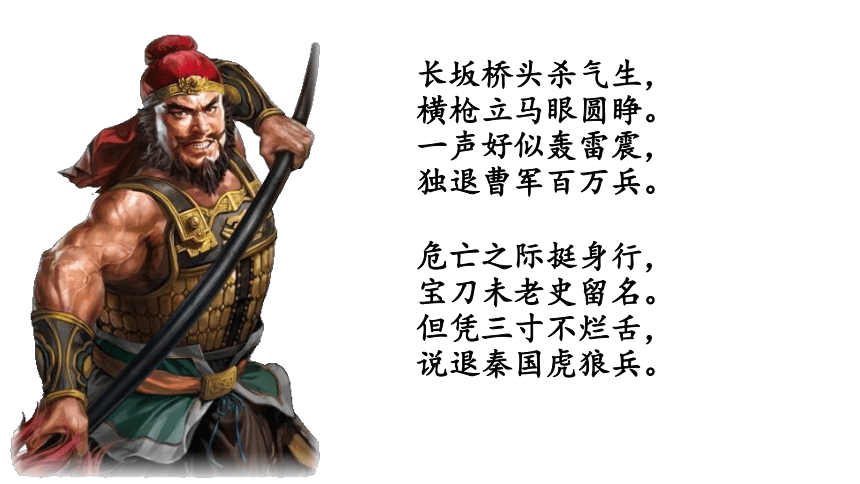

思考:

1、烛之武为何要退秦师?

晋侯、秦伯围郑

2、晋、秦为何要围郑?

以其无礼于晋

且贰与楚也

3、郑国和秦国没有直联系,为何秦国要参与围攻郑国?

利益

4、秦晋如何围攻郑国的?

晋军函陵,秦军氾南。

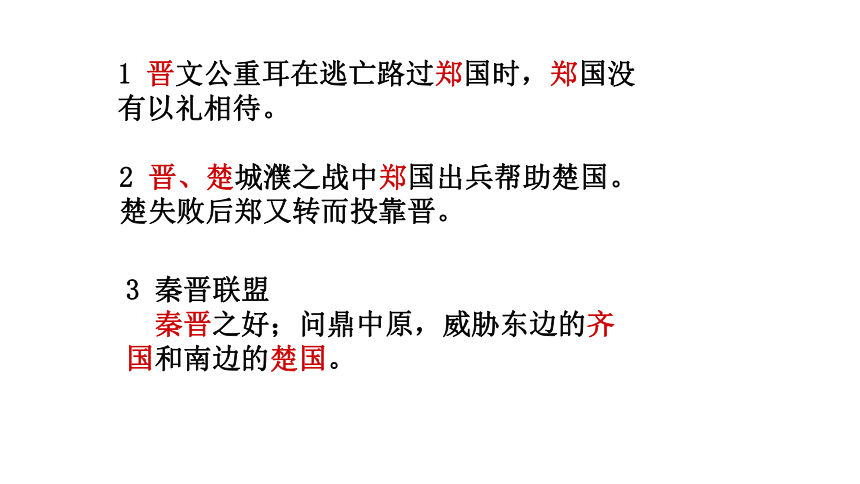

1 晋文公重耳在逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。

晋公子重耳之逃亡

过卫,卫文公不礼焉。

及曹,曹共公闻其骈胁,欲观其裸。浴,薄而观之。

及郑,郑文公亦不礼焉。

思考:

1、烛之武为何要退秦师?

晋侯、秦伯围郑

2、晋、秦为何要围郑?

以其无礼于晋

且贰与楚也

3、郑国和秦国没有直联系,为何秦国要参与围攻郑国?

利益

4、秦晋如何围攻郑国的?

晋军函陵,秦军氾南。

1 晋文公重耳在逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。

2 晋、楚城濮之战中郑国出兵帮助楚国。楚失败后郑又转而投靠晋。

3 秦晋联盟

秦晋之好;问鼎中原,威胁东边的齐国和南边的楚国。

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有二点。

其一,郑国曾二次得罪过晋国,一是公元前637年晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

秦晋之好

春秋时期形势图

秦晋围郑示意图

2015

2025

2030

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

言于郑伯=于郑伯言

若:假如

使:派

见:拜见

师:军队

之:代词,他。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

辞:推辞

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

犹:尚且

为:动词,做

已:同“矣”

也已均是语气词

用:任用。

子:古代对男子的尊称。

今:如今,现在。

而:才

是:代词,这。

过:过错。

也:判断句的标志。

然:连词,表转折,然而。

之:代词,代游说秦伯 这件事。

言为心声,语见其人

——探究烛之武其言其人

《东周列国志》中关于烛之武的句子

“须眉尽白,伛偻其身,蹒跚其步”,以致到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

——(明)冯梦龙《东周列国志》

1 、“佚之狐言于……师必退。”

A.烛之武:未见其人,先闻其名

B.佚之狐:知人善任

C. 郑伯:善纳谏

2 、辞曰:“臣之壮……也已。”

满腹才华,却未能被重用的埋怨

3 、公曰:“……”许之。

A.郑伯:知错能改、善于做思想工作。

B.烛之武:爱国以及深明大义

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语,在夜里;当夜。

缒:本义为绳子,名词做动词,用绳子拴着从城墙上往下吊。

既:已经。

亡:使动用法,使…灭亡。

以:拿,用。

执事:办事的官吏,敬称。今,掌管某项工作的人。

省略句

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越:跨过。

以:连词,表目的,用来。

鄙:边邑,名作动,把…当做边邑。

远:远处的国家,这里指郑国。

其:代词,代这件事。

焉:何;用,表原因,什么。

以:相当于“而”,连词,表目的,来。

陪:增加。

厚:雄厚。

薄:削弱。

之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性。

以为:以之为,把…作为

东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。

之:主谓之间。

共:同“供”。

其:代词,代出使的人

乏困:形作名,缺少的(东西)。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

尝:曾经。

为: 给予。

赐 : 恩惠。

许:答应。

济:渡河。

设版:修筑防御工事。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

之:主谓之间。

所知:所字结构,“知道的”。

也:表判断

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

何厌之有:哪里有什么满足的呢?厌,满足。

“何……之有”是宾语前置的固定结构。

东:名词做状语,在东边。

封:边界。使……成为边界,名词的使动用法。

肆:延伸,扩张。

封:疆界。

阙秦:使秦国的土地减少。阙,使….消减。

焉:从哪里

以:来

利晋:使晋国获得利益。利,使……获利。

唯:句首语气词,表示希望。

图:思考,考虑。

秦伯说,与郑人盟。使杞子、逄孙、杨孙戍之,乃还。

说:通“悦”,高兴。

戍:戍守

乃:于是,就。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

欲扬先抑

以进为退

阐明厉害

动摇秦君

替秦着想

以利相诱

引史为例

挑拨秦晋

推测未来

劝秦谨慎

第五步,推测未来,劝秦谨慎。

烛之武说秦伯运用了高超的攻心术 :

1(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

2(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

3(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

5(唯君图之。)

4(君之所知也。)

第一步,欲扬先抑,以退为进。

第二步,阐明利害,动摇秦君。

第三步,替秦着想,以利相诱。

第四步,引史为例,挑拨秦晋。

智慧善辩

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之

子犯:狐偃的字。

之:指秦军

微:假如没有。

夫人:那人,指秦穆公。

及:达到

因:依靠。

敝:损害。

仁:仁道。

其:代词,代自己

与:结交,亲附。

知:通“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

武:战时应遵守的道义准则

写作特点

1、详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

2、伏笔与照应

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

3、波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

4、衬托

郑伯、秦侯、晋文公的形象更衬托烛之武的聪明智慧。

晋秦大军

压境

佚之狐

荐才

郑伯

求才

推

辞

烛之武

说退

秦穆公

子犯建

议攻秦

晋文公

退兵

阅读此文,用简洁的语言概括这个故事。

(注意:起因、经过、结果)

退

详略得当、一波三折

通假字

(1)今老矣,无能为也已

(2)行李之往来,共其乏困

(3)秦伯说,与郑人盟

(4)失其所与,不知

已,通 “矣”,了。

(共,通 “供”供给、供应。读gōng)

说,通“悦”,高兴。读yuè。

知,通 “智”,明智,聪明。读zhì

古今异义

(1)、若有益于君,敢以烦执事。

(2)、若舍郑以为东道主

(3)、行李之往来,共其乏困

(4)、亦去之

古义

例句

今义

办事的官吏,敬称。

掌管事物的人

东方道路上的主人

泛指主人

出使的人

出门所带的包裹

离开,离去

到达地方

单击添加标题

词类活用

(1)、晋军函陵,秦军汜南

(2)、既东封郑

(3)、越国以鄙远

(4)、若不阙秦,将焉取之

(5)、肆其西封

(6)、若亡郑而有益于君

(7)、烛之武退秦师

(1)、名作动,驻扎。

(2)、名作状,在东边。名作动,把…当边界。

(3)、名作动,把…当边境。 形作名,郑国

(4)、使动用法,使…缺损。

(5)、形作动,扩张,延伸。

(6)、使动用法,使…灭亡。

(7)、使动用法,使…撤兵。

特殊句式

(1)、晋军函陵,秦军汜南

(2)、敢以烦执事

(3)、以其无礼于晋

(4)、且贰于楚也

(5)、佚之狐言于郑伯

(6)、若亡郑而有益于君

(7)、何厌之有?

句式

正常语序

例句

省略句

省略句

状语后置

状语后置

状语后置

状语后置

宾语前置

晋军(于)函陵,

秦军(于)汜南

敢以(之)烦执事

以其于晋无礼

且于楚贰也

佚之狐于郑伯言

若亡郑而于君有益

有何厌(之)?

谢谢观赏

烛之武退秦师

《左传》

长坂桥头杀气生,

横枪立马眼圆睁。

一声好似轰雷震,

独退曹军百万兵。

危亡之际挺身行,

宝刀未老史留名。

但凭三寸不烂舌,

说退秦国虎狼兵。

(1)核心人物是烛之武;

(2)一人与万人,力量悬殊,充满悬念;

(3) “退”是智退,而非力搏也;

(4)《孙子兵法·谋攻》说:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”即是说,用兵之道,最高明者乃以谋略取胜;其次以外交取胜;以兵戎相见,攻城拔池,乃为最下之策。不用通过战争的手段,就使别的国家放下武器,停止战争,这是战争的最高境界。而外交谋略的正确运用则是达到这一境界的重要方面。这使得本文成为《左传》中的名篇。

解读题目

题目是文章的眼睛,我们从题目可以得知哪些内容?

《左传》及左丘明

《左传》是我国第一部叙事详细的 编年体著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作,因而又叫《左氏春秋》或《春秋左氏传》。它与《公羊传》、《谷梁传 》合称为“春秋三传”。

传——注释或解释经书的文字

《左传》最突出的成就是“长于叙事”

其次,是“工于记言”

单击添加标题

编年体:按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》《 左传 》《资治通鉴》等。

国别体:分不同的国家编写的史书体裁。如《 国语 》《 战国策》等

纪传体:以人物传记为中心的史书体裁。如《 史记 》《汉书》《后汉书》等

文学常识补充

秦军氾南

佚之狐

无能为也矣

夜缒而出

共其乏困

朝济而夕设版焉

夫晋

阙秦以利晋

秦伯说

杞子

逢孙

失其所与,不知

fán

Yì

wéi

zhuì

gōng

Zhāo

fú

quē

Yuè

qǐ

Páng

zhì

以:因为。

其:代词,它,指代郑国。

于:对,向。

无礼于晋—于晋无礼

且:表递进,并且

贰:数词做动词,从属二主,有二心

军:名词做动词,驻扎,驻军。

省略句,省略介词“于”

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。

2015

2025

2030

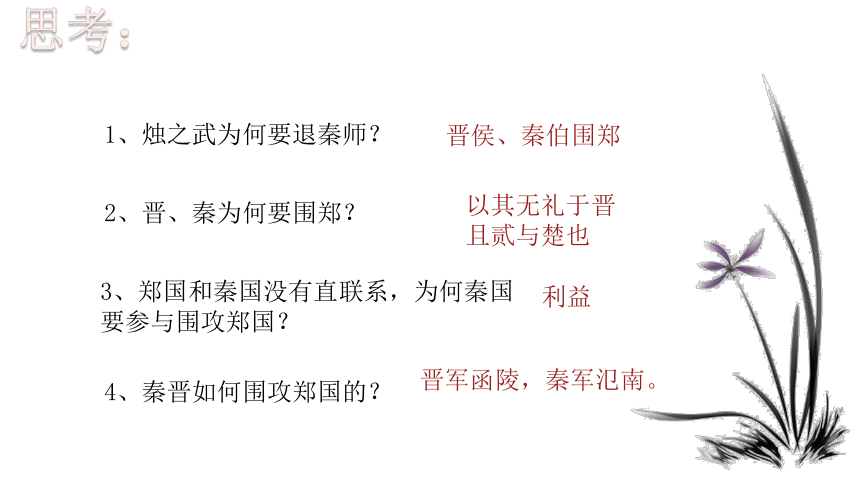

思考:

1、烛之武为何要退秦师?

晋侯、秦伯围郑

2、晋、秦为何要围郑?

以其无礼于晋

且贰与楚也

3、郑国和秦国没有直联系,为何秦国要参与围攻郑国?

利益

4、秦晋如何围攻郑国的?

晋军函陵,秦军氾南。

1 晋文公重耳在逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。

晋公子重耳之逃亡

过卫,卫文公不礼焉。

及曹,曹共公闻其骈胁,欲观其裸。浴,薄而观之。

及郑,郑文公亦不礼焉。

思考:

1、烛之武为何要退秦师?

晋侯、秦伯围郑

2、晋、秦为何要围郑?

以其无礼于晋

且贰与楚也

3、郑国和秦国没有直联系,为何秦国要参与围攻郑国?

利益

4、秦晋如何围攻郑国的?

晋军函陵,秦军氾南。

1 晋文公重耳在逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。

2 晋、楚城濮之战中郑国出兵帮助楚国。楚失败后郑又转而投靠晋。

3 秦晋联盟

秦晋之好;问鼎中原,威胁东边的齐国和南边的楚国。

秦、晋围郑发生在公元前 630 年(僖公三十年)。导致事情发生的原因有二点。

其一,郑国曾二次得罪过晋国,一是公元前637年晋文公当年逃亡跑过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年时晋、楚之战中,郑国出兵助楚国,结果城濮之战以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与晋结好,郑伯甚至与晋侯“盟于衡雍”,但最终没有感化晋国。

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

秦晋之好

春秋时期形势图

秦晋围郑示意图

2015

2025

2030

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

言于郑伯=于郑伯言

若:假如

使:派

见:拜见

师:军队

之:代词,他。

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

辞:推辞

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

犹:尚且

为:动词,做

已:同“矣”

也已均是语气词

用:任用。

子:古代对男子的尊称。

今:如今,现在。

而:才

是:代词,这。

过:过错。

也:判断句的标志。

然:连词,表转折,然而。

之:代词,代游说秦伯 这件事。

言为心声,语见其人

——探究烛之武其言其人

《东周列国志》中关于烛之武的句子

“须眉尽白,伛偻其身,蹒跚其步”,以致到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。

——(明)冯梦龙《东周列国志》

1 、“佚之狐言于……师必退。”

A.烛之武:未见其人,先闻其名

B.佚之狐:知人善任

C. 郑伯:善纳谏

2 、辞曰:“臣之壮……也已。”

满腹才华,却未能被重用的埋怨

3 、公曰:“……”许之。

A.郑伯:知错能改、善于做思想工作。

B.烛之武:爱国以及深明大义

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语,在夜里;当夜。

缒:本义为绳子,名词做动词,用绳子拴着从城墙上往下吊。

既:已经。

亡:使动用法,使…灭亡。

以:拿,用。

执事:办事的官吏,敬称。今,掌管某项工作的人。

省略句

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越:跨过。

以:连词,表目的,用来。

鄙:边邑,名作动,把…当做边邑。

远:远处的国家,这里指郑国。

其:代词,代这件事。

焉:何;用,表原因,什么。

以:相当于“而”,连词,表目的,来。

陪:增加。

厚:雄厚。

薄:削弱。

之:助词,用在主谓之间,取消句子独立性。

以为:以之为,把…作为

东道主:东方道路上的主人。现泛指主人。

行李:出使的人,使者。现指外出的人携带的随身物品。

之:主谓之间。

共:同“供”。

其:代词,代出使的人

乏困:形作名,缺少的(东西)。

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

尝:曾经。

为: 给予。

赐 : 恩惠。

许:答应。

济:渡河。

设版:修筑防御工事。版,筑土墙用的夹板(借代) 。

之:主谓之间。

所知:所字结构,“知道的”。

也:表判断

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

何厌之有:哪里有什么满足的呢?厌,满足。

“何……之有”是宾语前置的固定结构。

东:名词做状语,在东边。

封:边界。使……成为边界,名词的使动用法。

肆:延伸,扩张。

封:疆界。

阙秦:使秦国的土地减少。阙,使….消减。

焉:从哪里

以:来

利晋:使晋国获得利益。利,使……获利。

唯:句首语气词,表示希望。

图:思考,考虑。

秦伯说,与郑人盟。使杞子、逄孙、杨孙戍之,乃还。

说:通“悦”,高兴。

戍:戍守

乃:于是,就。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

欲扬先抑

以进为退

阐明厉害

动摇秦君

替秦着想

以利相诱

引史为例

挑拨秦晋

推测未来

劝秦谨慎

第五步,推测未来,劝秦谨慎。

烛之武说秦伯运用了高超的攻心术 :

1(坦言知亡,避其锐气:郑既知亡矣。)

2(亡郑只对晋有利:邻之厚,君之薄也。)

3(舍郑会对秦有益:君亦无所害。)

5(唯君图之。)

4(君之所知也。)

第一步,欲扬先抑,以退为进。

第二步,阐明利害,动摇秦君。

第三步,替秦着想,以利相诱。

第四步,引史为例,挑拨秦晋。

智慧善辩

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之

子犯:狐偃的字。

之:指秦军

微:假如没有。

夫人:那人,指秦穆公。

及:达到

因:依靠。

敝:损害。

仁:仁道。

其:代词,代自己

与:结交,亲附。

知:通“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

武:战时应遵守的道义准则

写作特点

1、详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

2、伏笔与照应

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

3、波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

4、衬托

郑伯、秦侯、晋文公的形象更衬托烛之武的聪明智慧。

晋秦大军

压境

佚之狐

荐才

郑伯

求才

推

辞

烛之武

说退

秦穆公

子犯建

议攻秦

晋文公

退兵

阅读此文,用简洁的语言概括这个故事。

(注意:起因、经过、结果)

退

详略得当、一波三折

通假字

(1)今老矣,无能为也已

(2)行李之往来,共其乏困

(3)秦伯说,与郑人盟

(4)失其所与,不知

已,通 “矣”,了。

(共,通 “供”供给、供应。读gōng)

说,通“悦”,高兴。读yuè。

知,通 “智”,明智,聪明。读zhì

古今异义

(1)、若有益于君,敢以烦执事。

(2)、若舍郑以为东道主

(3)、行李之往来,共其乏困

(4)、亦去之

古义

例句

今义

办事的官吏,敬称。

掌管事物的人

东方道路上的主人

泛指主人

出使的人

出门所带的包裹

离开,离去

到达地方

单击添加标题

词类活用

(1)、晋军函陵,秦军汜南

(2)、既东封郑

(3)、越国以鄙远

(4)、若不阙秦,将焉取之

(5)、肆其西封

(6)、若亡郑而有益于君

(7)、烛之武退秦师

(1)、名作动,驻扎。

(2)、名作状,在东边。名作动,把…当边界。

(3)、名作动,把…当边境。 形作名,郑国

(4)、使动用法,使…缺损。

(5)、形作动,扩张,延伸。

(6)、使动用法,使…灭亡。

(7)、使动用法,使…撤兵。

特殊句式

(1)、晋军函陵,秦军汜南

(2)、敢以烦执事

(3)、以其无礼于晋

(4)、且贰于楚也

(5)、佚之狐言于郑伯

(6)、若亡郑而有益于君

(7)、何厌之有?

句式

正常语序

例句

省略句

省略句

状语后置

状语后置

状语后置

状语后置

宾语前置

晋军(于)函陵,

秦军(于)汜南

敢以(之)烦执事

以其于晋无礼

且于楚贰也

佚之狐于郑伯言

若亡郑而于君有益

有何厌(之)?

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])