5.3《人皆有不忍人之心》课件(共18张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》课件(共18张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第二单元

百家争鸣·中华传统文化经典研习

第5课(3)人皆有不忍人之心

战国时期,七雄并立,相互之间战事频仍。战争的规模也远远超过了既往任何一个时代。在这个动荡不安的时代里,人民的生活极端痛苦,“乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,“老弱转乎沟壑,壮者散而之四方”。孟子目睹当时社会的纷乱之景,认为天下“定于一”,主张通过施行仁政来“王天下”,所以他游说梁惠王、齐宣王,乃至宋、滕等小国的统治者。但是他的理想终究未能成功。大国忙于逐鹿中原,攻城略地;小国则苟延残喘,希求自保。孟子的理想与社会的现实脱节,这就使他的主张不可能付诸实施。

附 助读资源

2、写 作 背 景

1、孟 子 简 介

课堂跟读:

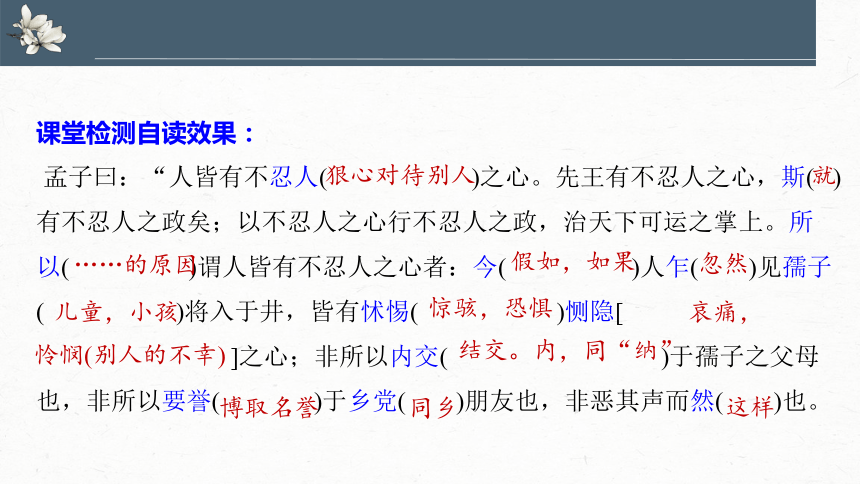

课堂检测自读效果:

孟子曰:“人皆有不忍人( )之心。先王有不忍人之心,斯( )有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以( )谓人皆有不忍人之心者:今( )人乍( )见孺子( )将入于井,皆有怵惕( )恻隐[

]之心;非所以内交( )于孺子之父母也,非所以要誉( )于乡党( )朋友也,非恶其声而然( )也。

狠心对待别人

就

……的原因

假如,如果

忽然

儿童,小孩

惊骇,恐惧

哀痛,

怜悯(别人的不幸)

结交。内,同“纳”

博取名誉

同乡

这样

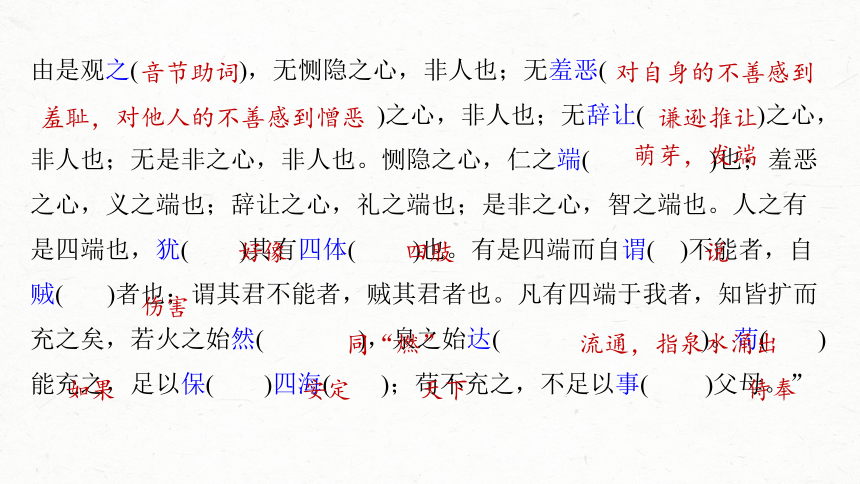

由是观之( ),无恻隐之心,非人也;无羞恶(

)之心,非人也;无辞让( )之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端( )也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹( )其有四体( )也。有是四端而自谓( )不能者,自贼( )者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然( ),泉之始达( )。苟( )能充之,足以保( )四海( );苟不充之,不足以事( )父母。”

音节助词

对自身的不善感到

羞耻,对他人的不善感到憎恶

谦逊推让

萌芽,发端

好像

四肢

说

伤害

同“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

天下

侍奉

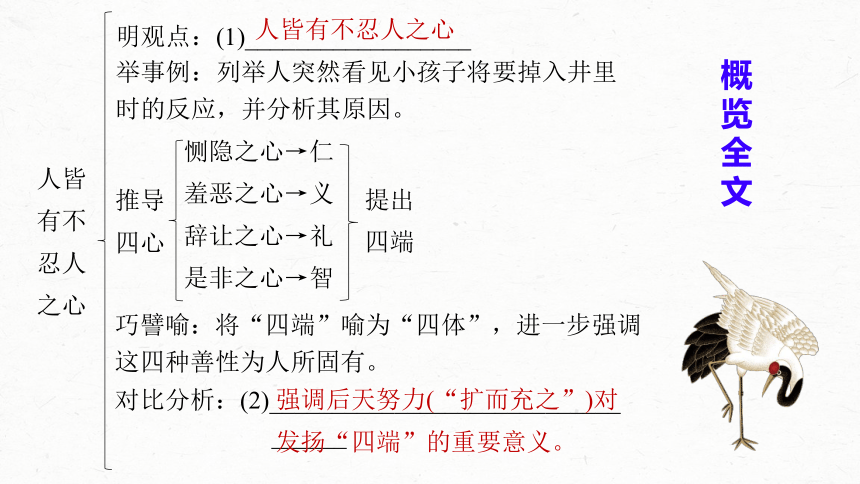

人皆有不忍人之心

明观点:(1)__________________

举事例:列举人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应,并分析其原因。

推导

四心

恻隐之心→仁

羞恶之心→义

辞让之心→礼

是非之心→智

提出四端

巧譬喻:将“四端”喻为“四体”,进一步强调这四种善性为人所固有。

对比分析:(2)____________________________

______

人皆有不忍人之心

强调后天努力(“扩而充之”)对发扬“四端”的重要意义。

概

览

全

文

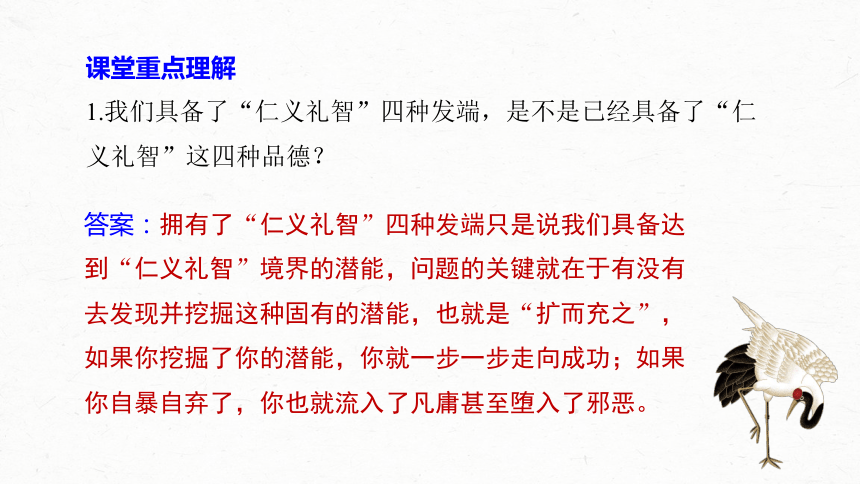

课堂重点理解

1.我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是已经具备了“仁义礼智”这四种品德?

答案:拥有了“仁义礼智”四种发端只是说我们具备达到“仁义礼智”境界的潜能,问题的关键就在于有没有去发现并挖掘这种固有的潜能,也就是“扩而充之”,如果你挖掘了你的潜能,你就一步一步走向成功;如果你自暴自弃了,你也就流入了凡庸甚至堕入了邪恶。

2.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即人“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

答案 不矛盾。因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

3.本文以“人乍见孺子将入于井”时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,试结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性。

答案:“恻隐之心”人人都有,包括它在内的“四心”分别对应了“仁”“义”“礼”“智”,人们只要“扩而充之”,就可达到相当高的道德境界。

但是,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著的人呢?可见人的恻隐之心是分对象、有场合差别的。因此,孟子的“无恻隐之心,非人也”有些片面、武断、粗暴。

当然,反面例子并不足以推翻孟子的论断,而只能说明人性复杂,孟子的论断也不是绝对正确的。

基础知识课堂检测

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《〈论语〉十二章》中,反映“君子”和“小人”不同的价值追求的句子是“_____________,_____________”。

(2)在《〈论语〉十二章》中,孔子认为可以终身奉行的一个字是“恕”,并阐述为“__________,___________”。

(3)十八大以来,习近平总书记在多次讲话中谈及中国知识分子“修身齐家治国平天下”的家国情怀。这种家国情怀在《大学之道》中的具体表达是“_____________,______________,_______________”。

君子喻于义 小人喻于利

己所不欲 勿施于人

身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

基础知识课堂检测

(4)在孔子心目中,君子应该具备“__________”的气质,因为“______

_______,____________”,二者不可偏废。

(5)孔子认为,学习应该注重实践锻炼,即“_________________”;《礼记》则提出引领学生的终极目标是“___________,__________,____________”。

(6)《论语·学而》中写道,君子应当吃饭不求饱足,居住不求舒适,并且“________________,______________”,就可以说是好学了。

(7)修身齐家治国平天下是儒家的理想。《大学之道》中指出三者之间的关系是“______________,_____________,_______________”。

文质彬彬

质胜

文则野 文胜质则史

敏于事而慎于言

在明明德 在亲民

在止于至善

敏于事而慎于言 就有道而正焉

身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

12.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过18个字。

什么是仁?孔子并没有给“仁”下一个明确的定义,他总是根据不同的对象,对“仁”进行不同角度的阐述。孔子很重视周礼,在春秋时期礼崩乐坏的动荡局势下,他希望社会和个体都能以“礼”为根本。①________________。在《论语·颜渊》中,他提出“克己复礼为仁”。②________________,他也有明确的说明,那就是“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。而要做到这一点,需要个体自觉的道德修养。只有不断反省,循礼而行,③________________。

答案 (示例)①而“仁”的实现正有赖于对“礼”的实行

②至于什么是“克己复礼”③才能达到“仁”的境界

13.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和叙述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不得改变原意。

孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

答案 中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退的同时爆发出来的,而孟子也就因此为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

解析 本题要求变化句子的陈述对象。原句的陈述对象为“孟子”,重组后的第一个分句必须是“中国知识分子……呐喊”,其他分句可以灵活安排。

意义或用法 例句

代词

助词

14.本文中“之”字出现频率颇高。试找出它在单元二学过篇章中的例句,整理其意义或用法,填写下表。

第三人称代词

有一言而可以终身行之者乎?/苟能充之,足以保四海

结构助词,相当于“的”

用在主谓之间,取消句子独立性

恻隐之心,仁之端也

人之有是四端也

用于调整音节

迩之事父,远之事君

阅读下面选自《论语》的语句,请结合现实生活谈谈和谐社会“约之以礼”的重要性,写一篇不少于100字的短文。

①子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”

(《论语·雍也》)

②子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。君子笃于亲,则民兴于仁;故旧不遗,则民不偷。”

(《论语·泰伯》)

③孔子曰:“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知言,无以知人也。”(《论语·尧曰》)

④颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《论语·颜渊》)

课后练习

示例答案 中国自古以来素有礼仪之邦的称谓,礼是人与人接触、交往中相互表示尊重与友好的行为准则,它不仅仅体现了时代的风貌与道德品质,体现了人们的文化层次与文明程度。人际交往中讲究礼,不仅有助于建立相互尊重与友好合作的新型关系,而且能缓解或避免某些不必要的冲突,促进和谐社会的发展。由此可见,礼不仅是现实生活中我们每个人的个性特征,而且也是我们中华民族精神文明的具体体现。

解析 句①强调用“礼”约束自己,不离经叛道;句②强调好德行要以礼加以节制,才会没有流弊;句③孔子将“知礼”“知命”“知言”当作君子立身处事的要求;句④强调抑制自己,任何事情合礼就是仁。

四句话都强调“礼”的重要,作答时可从礼的传统写起,从礼对个人行为的约束,对于个人道德修养的养成、提高,稳定国家、社会的作用等角度,结合现实生活进行阐释。

结 束 语

孟子认为人人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。这是我们心底最柔软的那一块地方,我们需要发扬这种善端,促其成长。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。

第二单元

百家争鸣·中华传统文化经典研习

第5课(3)人皆有不忍人之心

战国时期,七雄并立,相互之间战事频仍。战争的规模也远远超过了既往任何一个时代。在这个动荡不安的时代里,人民的生活极端痛苦,“乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,“老弱转乎沟壑,壮者散而之四方”。孟子目睹当时社会的纷乱之景,认为天下“定于一”,主张通过施行仁政来“王天下”,所以他游说梁惠王、齐宣王,乃至宋、滕等小国的统治者。但是他的理想终究未能成功。大国忙于逐鹿中原,攻城略地;小国则苟延残喘,希求自保。孟子的理想与社会的现实脱节,这就使他的主张不可能付诸实施。

附 助读资源

2、写 作 背 景

1、孟 子 简 介

课堂跟读:

课堂检测自读效果:

孟子曰:“人皆有不忍人( )之心。先王有不忍人之心,斯( )有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以( )谓人皆有不忍人之心者:今( )人乍( )见孺子( )将入于井,皆有怵惕( )恻隐[

]之心;非所以内交( )于孺子之父母也,非所以要誉( )于乡党( )朋友也,非恶其声而然( )也。

狠心对待别人

就

……的原因

假如,如果

忽然

儿童,小孩

惊骇,恐惧

哀痛,

怜悯(别人的不幸)

结交。内,同“纳”

博取名誉

同乡

这样

由是观之( ),无恻隐之心,非人也;无羞恶(

)之心,非人也;无辞让( )之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端( )也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹( )其有四体( )也。有是四端而自谓( )不能者,自贼( )者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然( ),泉之始达( )。苟( )能充之,足以保( )四海( );苟不充之,不足以事( )父母。”

音节助词

对自身的不善感到

羞耻,对他人的不善感到憎恶

谦逊推让

萌芽,发端

好像

四肢

说

伤害

同“燃”

流通,指泉水涌出

如果

安定

天下

侍奉

人皆有不忍人之心

明观点:(1)__________________

举事例:列举人突然看见小孩子将要掉入井里时的反应,并分析其原因。

推导

四心

恻隐之心→仁

羞恶之心→义

辞让之心→礼

是非之心→智

提出四端

巧譬喻:将“四端”喻为“四体”,进一步强调这四种善性为人所固有。

对比分析:(2)____________________________

______

人皆有不忍人之心

强调后天努力(“扩而充之”)对发扬“四端”的重要意义。

概

览

全

文

课堂重点理解

1.我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是已经具备了“仁义礼智”这四种品德?

答案:拥有了“仁义礼智”四种发端只是说我们具备达到“仁义礼智”境界的潜能,问题的关键就在于有没有去发现并挖掘这种固有的潜能,也就是“扩而充之”,如果你挖掘了你的潜能,你就一步一步走向成功;如果你自暴自弃了,你也就流入了凡庸甚至堕入了邪恶。

2.孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,即人“性本善”,但又要求“知皆扩而充之”,你认为是否矛盾?为什么?

答案 不矛盾。因为在孟子看来,即使人的本性是善的,由于人们的社会活动存在私欲膨胀会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“善心”。因此,“仁政”主张具有实践意义。

3.本文以“人乍见孺子将入于井”时的反应为依据,论证“人皆有不忍人之心”,试结合自身经验和现实生活,探究孟子这些论断是否有充分的合理性。

答案:“恻隐之心”人人都有,包括它在内的“四心”分别对应了“仁”“义”“礼”“智”,人们只要“扩而充之”,就可达到相当高的道德境界。

但是,假如快要掉进井里的是一个臭名昭著的人呢?可见人的恻隐之心是分对象、有场合差别的。因此,孟子的“无恻隐之心,非人也”有些片面、武断、粗暴。

当然,反面例子并不足以推翻孟子的论断,而只能说明人性复杂,孟子的论断也不是绝对正确的。

基础知识课堂检测

9.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《〈论语〉十二章》中,反映“君子”和“小人”不同的价值追求的句子是“_____________,_____________”。

(2)在《〈论语〉十二章》中,孔子认为可以终身奉行的一个字是“恕”,并阐述为“__________,___________”。

(3)十八大以来,习近平总书记在多次讲话中谈及中国知识分子“修身齐家治国平天下”的家国情怀。这种家国情怀在《大学之道》中的具体表达是“_____________,______________,_______________”。

君子喻于义 小人喻于利

己所不欲 勿施于人

身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

基础知识课堂检测

(4)在孔子心目中,君子应该具备“__________”的气质,因为“______

_______,____________”,二者不可偏废。

(5)孔子认为,学习应该注重实践锻炼,即“_________________”;《礼记》则提出引领学生的终极目标是“___________,__________,____________”。

(6)《论语·学而》中写道,君子应当吃饭不求饱足,居住不求舒适,并且“________________,______________”,就可以说是好学了。

(7)修身齐家治国平天下是儒家的理想。《大学之道》中指出三者之间的关系是“______________,_____________,_______________”。

文质彬彬

质胜

文则野 文胜质则史

敏于事而慎于言

在明明德 在亲民

在止于至善

敏于事而慎于言 就有道而正焉

身修而后家齐 家齐而后国治 国治而后天下平

12.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过18个字。

什么是仁?孔子并没有给“仁”下一个明确的定义,他总是根据不同的对象,对“仁”进行不同角度的阐述。孔子很重视周礼,在春秋时期礼崩乐坏的动荡局势下,他希望社会和个体都能以“礼”为根本。①________________。在《论语·颜渊》中,他提出“克己复礼为仁”。②________________,他也有明确的说明,那就是“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。而要做到这一点,需要个体自觉的道德修养。只有不断反省,循礼而行,③________________。

答案 (示例)①而“仁”的实现正有赖于对“礼”的实行

②至于什么是“克己复礼”③才能达到“仁”的境界

13.用“中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊”作全句的开头和叙述的主体,重组下面的句子。可以改变语序,增删词语,但不得改变原意。

孟子,性格锐利、强悍。在现实生活面前无奈地且战且退的同时,爆发出中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊,为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

答案 中国知识分子的第一声尖厉、刺耳的呐喊是性格锐利、强悍的孟子在现实生活面前无奈地且战且退的同时爆发出来的,而孟子也就因此为中国知识分子的领地竖立了原始的木栅栏。

解析 本题要求变化句子的陈述对象。原句的陈述对象为“孟子”,重组后的第一个分句必须是“中国知识分子……呐喊”,其他分句可以灵活安排。

意义或用法 例句

代词

助词

14.本文中“之”字出现频率颇高。试找出它在单元二学过篇章中的例句,整理其意义或用法,填写下表。

第三人称代词

有一言而可以终身行之者乎?/苟能充之,足以保四海

结构助词,相当于“的”

用在主谓之间,取消句子独立性

恻隐之心,仁之端也

人之有是四端也

用于调整音节

迩之事父,远之事君

阅读下面选自《论语》的语句,请结合现实生活谈谈和谐社会“约之以礼”的重要性,写一篇不少于100字的短文。

①子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”

(《论语·雍也》)

②子曰:“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。君子笃于亲,则民兴于仁;故旧不遗,则民不偷。”

(《论语·泰伯》)

③孔子曰:“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知言,无以知人也。”(《论语·尧曰》)

④颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《论语·颜渊》)

课后练习

示例答案 中国自古以来素有礼仪之邦的称谓,礼是人与人接触、交往中相互表示尊重与友好的行为准则,它不仅仅体现了时代的风貌与道德品质,体现了人们的文化层次与文明程度。人际交往中讲究礼,不仅有助于建立相互尊重与友好合作的新型关系,而且能缓解或避免某些不必要的冲突,促进和谐社会的发展。由此可见,礼不仅是现实生活中我们每个人的个性特征,而且也是我们中华民族精神文明的具体体现。

解析 句①强调用“礼”约束自己,不离经叛道;句②强调好德行要以礼加以节制,才会没有流弊;句③孔子将“知礼”“知命”“知言”当作君子立身处事的要求;句④强调抑制自己,任何事情合礼就是仁。

四句话都强调“礼”的重要,作答时可从礼的传统写起,从礼对个人行为的约束,对于个人道德修养的养成、提高,稳定国家、社会的作用等角度,结合现实生活进行阐释。

结 束 语

孟子认为人人生而具有向善和为善的本能,他把这种本能称为“端”。这是我们心底最柔软的那一块地方,我们需要发扬这种善端,促其成长。善行天下,无论世界怎么变化,环境如何复杂,善良必然是社会的底色。