2024-2025学年历史统编版七年级下册期中评估测试卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年历史统编版七年级下册期中评估测试卷 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-22 22:31:10 | ||

图片预览

文档简介

期中评估测试卷

(满分:100分 时间:60分钟)

一、选择题(每小题3分,共36分)

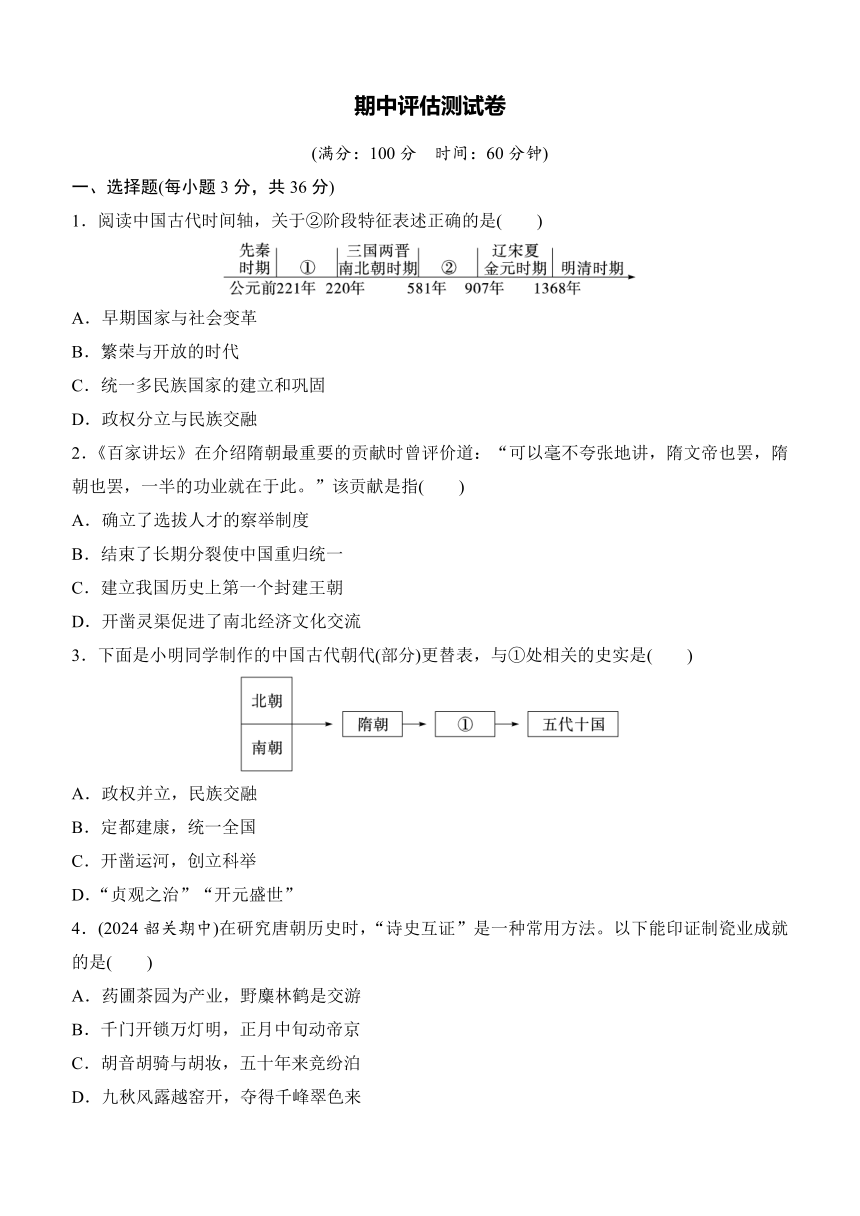

1.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.早期国家与社会变革

B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

2.《百家讲坛》在介绍隋朝最重要的贡献时曾评价道:“可以毫不夸张地讲,隋文帝也罢,隋朝也罢,一半的功业就在于此。”该贡献是指( )

A.确立了选拔人才的察举制度

B.结束了长期分裂使中国重归统一

C.建立我国历史上第一个封建王朝

D.开凿灵渠促进了南北经济文化交流

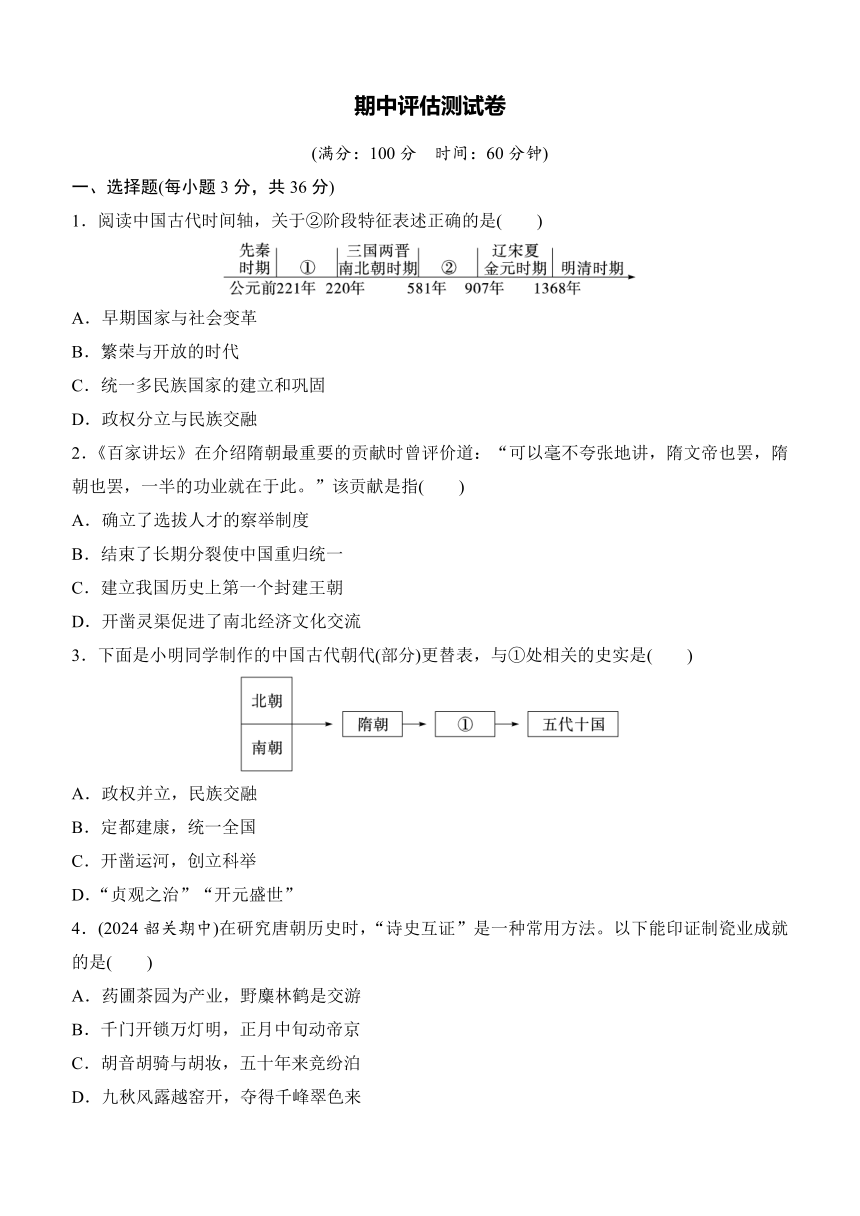

3.下面是小明同学制作的中国古代朝代(部分)更替表,与①处相关的史实是( )

A.政权并立,民族交融

B.定都建康,统一全国

C.开凿运河,创立科举

D.“贞观之治”“开元盛世”

4.(2024韶关期中)在研究唐朝历史时,“诗史互证”是一种常用方法。以下能印证制瓷业成就的是( )

A.药圃茶园为产业,野麋林鹤是交游

B.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京

C.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊

D.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

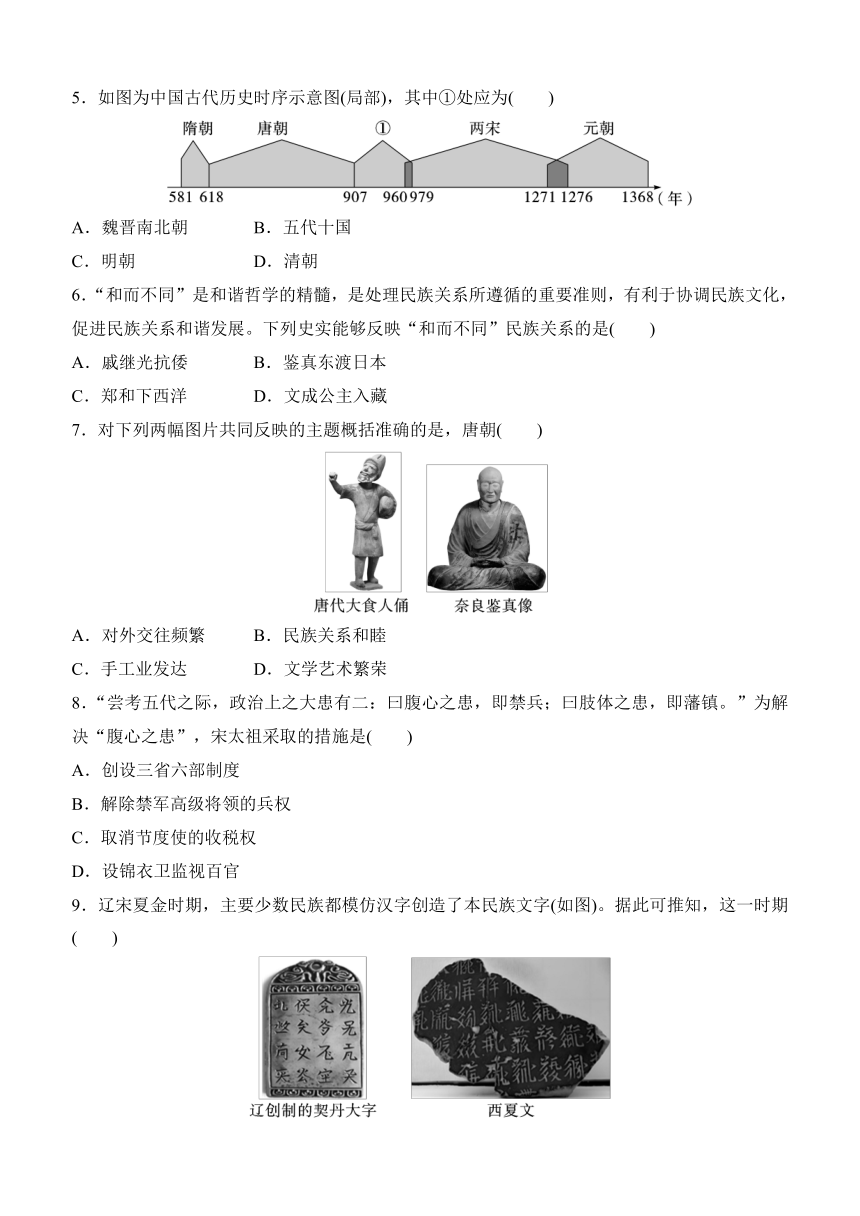

5.如图为中国古代历史时序示意图(局部),其中①处应为( )

A.魏晋南北朝 B.五代十国

C.明朝 D.清朝

6.“和而不同”是和谐哲学的精髓,是处理民族关系所遵循的重要准则,有利于协调民族文化,促进民族关系和谐发展。下列史实能够反映“和而不同”民族关系的是( )

A.戚继光抗倭 B.鉴真东渡日本

C.郑和下西洋 D.文成公主入藏

7.对下列两幅图片共同反映的主题概括准确的是,唐朝( )

A.对外交往频繁 B.民族关系和睦

C.手工业发达 D.文学艺术繁荣

8.“尝考五代之际,政治上之大患有二:曰腹心之患,即禁兵;曰肢体之患,即藩镇。”为解决“腹心之患”,宋太祖采取的措施是( )

A.创设三省六部制度

B.解除禁军高级将领的兵权

C.取消节度使的收税权

D.设锦衣卫监视百官

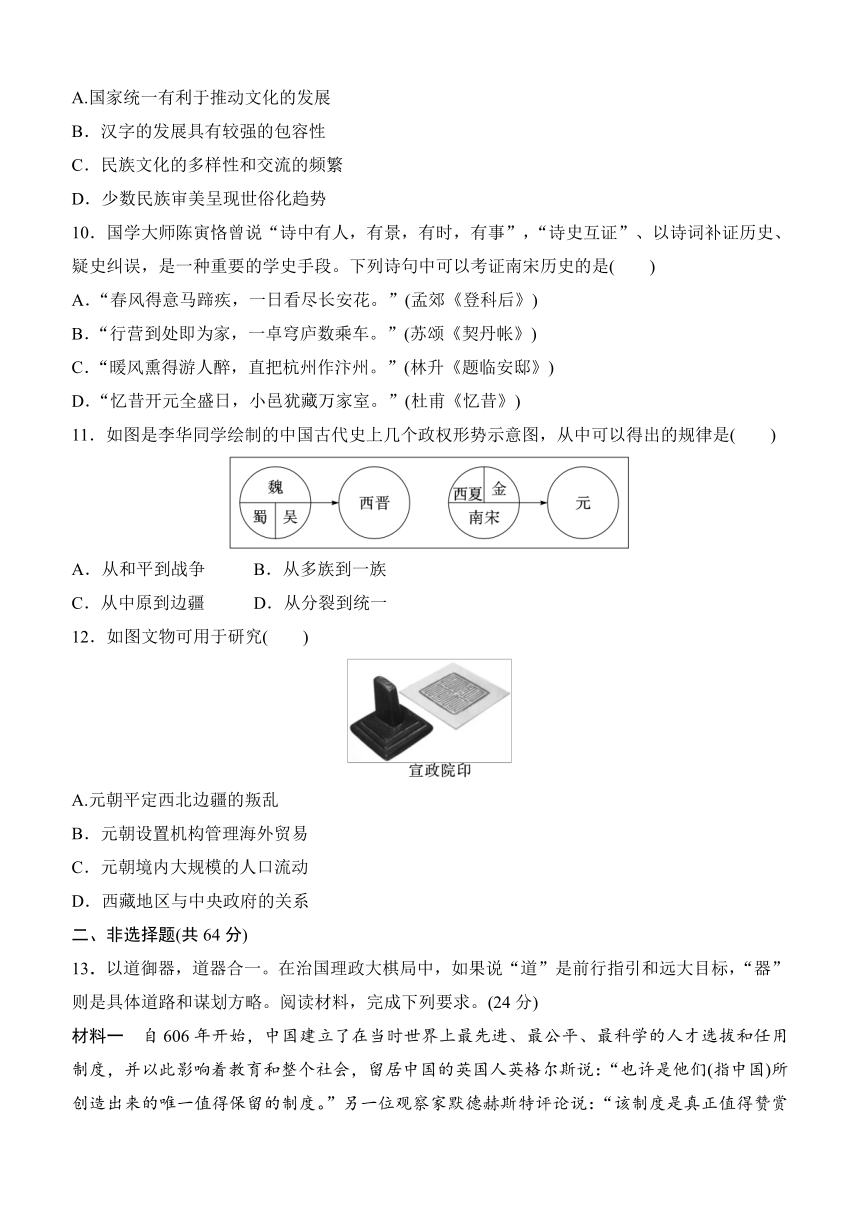

9.辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字创造了本民族文字(如图)。据此可推知,这一时期( )

A.国家统一有利于推动文化的发展

B.汉字的发展具有较强的包容性

C.民族文化的多样性和交流的频繁

D.少数民族审美呈现世俗化趋势

10.国学大师陈寅恪曾说“诗中有人,有景,有时,有事”,“诗史互证”、以诗词补证历史、疑史纠误,是一种重要的学史手段。下列诗句中可以考证南宋历史的是( )

A.“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”(孟郊《登科后》)

B.“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。”(苏颂《契丹帐》)

C.“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”(林升《题临安邸》)

D.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”(杜甫《忆昔》)

11.如图是李华同学绘制的中国古代史上几个政权形势示意图,从中可以得出的规律是( )

A.从和平到战争 B.从多族到一族

C.从中原到边疆 D.从分裂到统一

12.如图文物可用于研究( )

A.元朝平定西北边疆的叛乱

B.元朝设置机构管理海外贸易

C.元朝境内大规模的人口流动

D.西藏地区与中央政府的关系

二、非选择题(共64分)

13.以道御器,道器合一。在治国理政大棋局中,如果说“道”是前行指引和远大目标,“器”则是具体道路和谋划方略。阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 自606年开始,中国建立了在当时世界上最先进、最公平、最科学的人才选拔和任用制度,并以此影响着教育和整个社会,留居中国的英国人英格尔斯说:“也许是他们(指中国)所创造出来的唯一值得保留的制度。”另一位观察家默德赫斯特评论说:“该制度是真正值得赞赏和模仿的。”

——摘编自《深圳特区报》

材料二 他先后任用姚崇、宋璟等一批熟悉吏治、富有才能的宰相,选择良吏,建立制度。同时下令除奢从简,注意租税的均平征敛。

——《简明中国历史读本》

材料三 唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料四 元朝统治者打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。

——摘编自李怀孔《中国古代行政制度史》

(1)材料一中的“人才选拔和任用制度”指的是什么制度?该制度正式确立的标志是什么?(4分)

(2)材料二中的“他”是谁?据材料,归纳他在位时采取的措施。在他统治期间,唐朝出现了什么盛世局面?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,唐太宗处理民族关系的“成熟办法”是什么?请写出唐太宗设置什么机构管辖新疆地区。(6分)

(4)据材料四,结合所学知识指出元朝统治者“打破了自然的疆界”的原因是什么。为加强对边疆地区的管辖,元政府在台湾地区设置了哪一行政机构?(4分)

(5)综上所述,归纳隋朝、唐朝、元朝统治者采取的措施产生的共同作用。(4分)

14.制度创新对社会的进步和发展起着关键的作用。阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制。开皇七年,隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试。隋炀帝时又添设了进士科。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料二

材料三 元统治者打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

(1)依据材料一和所学知识,隋朝实行的这种新的选官制度是什么制度?实行这一制度的根本目的是什么?(6分)

(2)材料二的图一、图二分别反映了哪个朝代的行政制度?图二行政制度的影响是什么?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,元统治者采取哪一制度管辖辽阔的疆域?辽宁地区在元朝时属于哪一行政区管辖?(4分)

(4)综合上述材料,归纳中国古代君主专制中央集权制度的总体趋势。(4分)

15.纵观中华民族上下五千年的历史,民族团结、民族友好是我国历史发展的主流,维护多民族国家的统一是中华民族的优良传统。某校七年级同学举办了一次民族专题图片展览活动,请你运用所学知识,回答问题。(20分)

(1)观察图一、图二,归纳唐太宗实行怎样的民族政策。(6分)

(2)观察图三,说说元朝设立什么机构管理西藏地区军政事务。元朝统治者在边疆地区设置相应的管理机构,起到了什么作用?(6分)

(3)观察图四民族关系示意图,元朝时形成一个新的什么民族?它是我国哪个民族的前身?(4分)

(4)综合图一、图二、图三,归纳一个历史主题。(4分)

【详解答案】

1.B 解析:581—907年是隋唐时期,据所学知识可知,隋唐时期是一个繁荣与开放的时代。故选B。

2.B 解析:根据所学知识可知,581年,外戚杨坚(隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都大兴。589年,隋朝灭陈,统一全国,结束了长期分裂局面,顺应了民族交融的大趋势。故选B。

3.D 解析:据所学知识可知,618年,李渊建立唐朝。“贞观之治”“开元盛世”是唐代的盛世局面。故选D。

4.D 解析:根据“能印证制瓷业成就”和所学知识可知,“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”明确提到了越窑,反映了唐朝越窑瓷器的精美,能够印证唐朝制瓷业的成就。故选D。

5.B 解析:907年至979年是五代十国时期。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中北方黄河流域先后出现五个政权;南方地区也出现了九个政权,还有割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。故选B。

6.D 解析:唐朝时期,文成公主入藏和亲,反映的是民族间的交融,体现了“和而不同”的理念。故选D。

7.A 解析:唐代大食人俑反映了中西交流的信息,奈良鉴真像反映了鉴真东渡日本传播佛学的信息,这些都印证了唐朝对外交流频繁。故选A。

8.B 解析:据“曰腹心之患,即禁兵”和所学知识可知,为解决“腹心之患”,宋太祖通过“杯酒释兵权”,解除禁军高级将领的兵权。A、D与北宋无关,C是为了解决“肢体之患”。故选B。

9.C 解析:根据“辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字创造了本民族文字”和所学知识可知,辽宋夏金时期,主要少数民族政权受到汉文化的影响,仿效汉字创制了本民族文字,体现了当时民族文化的多样性和交流的频繁。故选C。

10.C 解析:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”反映的是唐朝科举制;“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车”反映的是契丹(辽)的游牧生活;“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”反映了南宋统治者偏安于江南,不思收复中原的腐朽生活;“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”反映了唐朝开元盛世。故选C。

11.D 解析:根据材料可知,三国统一于西晋,西夏、金、南宋统一于元朝,体现了从分裂到统一的规律,故选D。

12.D 解析:根据“宣政院印”和所学知识可知,宣政院是元朝负责管理西藏地区行政事务的机构,标志着西藏正式成为元朝的行政区。因此图片所示内容能用来研究西藏地区与中央政府的关系。故选D。

13.(1)制度;科举制。标志:隋炀帝创立进士科。

(2)人物:唐玄宗。措施:选择良吏,建立制度,除奢从简。局面:开元盛世。

(3)“成熟办法”:开明的民族政策。机构:安西都护府。

(4)原因:加强中央集权,防止地方割据势力形成,威胁中央统治。行政机构:巡检司。

(5)加强了中央集权,削弱了地方力量;巩固了统治,维护了国家统一,有利于社会安定。

14.(1)制度:科举制。根本目的:维护隋王朝统治。

(2)朝代:唐朝、宋朝。影响:大大加强了中央集权。

(3)制度:行省制度。行政区:辽阳行省。

(4)君主专制中央集权不断加强。

15.(1)实行开明的民族政策;提倡民族平等、各民族和睦相处;尊重少数民族的风俗习惯;等等。

(2)机构:宣政院。作用:加强了中央政权对边疆地区的有效管理,维护祖国边疆的安全,有利于中国统一多民族国家的巩固与发展。

(3)回回。回族。

(4)我国古代的民族关系。

(满分:100分 时间:60分钟)

一、选择题(每小题3分,共36分)

1.阅读中国古代时间轴,关于②阶段特征表述正确的是( )

A.早期国家与社会变革

B.繁荣与开放的时代

C.统一多民族国家的建立和巩固

D.政权分立与民族交融

2.《百家讲坛》在介绍隋朝最重要的贡献时曾评价道:“可以毫不夸张地讲,隋文帝也罢,隋朝也罢,一半的功业就在于此。”该贡献是指( )

A.确立了选拔人才的察举制度

B.结束了长期分裂使中国重归统一

C.建立我国历史上第一个封建王朝

D.开凿灵渠促进了南北经济文化交流

3.下面是小明同学制作的中国古代朝代(部分)更替表,与①处相关的史实是( )

A.政权并立,民族交融

B.定都建康,统一全国

C.开凿运河,创立科举

D.“贞观之治”“开元盛世”

4.(2024韶关期中)在研究唐朝历史时,“诗史互证”是一种常用方法。以下能印证制瓷业成就的是( )

A.药圃茶园为产业,野麋林鹤是交游

B.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京

C.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊

D.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

5.如图为中国古代历史时序示意图(局部),其中①处应为( )

A.魏晋南北朝 B.五代十国

C.明朝 D.清朝

6.“和而不同”是和谐哲学的精髓,是处理民族关系所遵循的重要准则,有利于协调民族文化,促进民族关系和谐发展。下列史实能够反映“和而不同”民族关系的是( )

A.戚继光抗倭 B.鉴真东渡日本

C.郑和下西洋 D.文成公主入藏

7.对下列两幅图片共同反映的主题概括准确的是,唐朝( )

A.对外交往频繁 B.民族关系和睦

C.手工业发达 D.文学艺术繁荣

8.“尝考五代之际,政治上之大患有二:曰腹心之患,即禁兵;曰肢体之患,即藩镇。”为解决“腹心之患”,宋太祖采取的措施是( )

A.创设三省六部制度

B.解除禁军高级将领的兵权

C.取消节度使的收税权

D.设锦衣卫监视百官

9.辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字创造了本民族文字(如图)。据此可推知,这一时期( )

A.国家统一有利于推动文化的发展

B.汉字的发展具有较强的包容性

C.民族文化的多样性和交流的频繁

D.少数民族审美呈现世俗化趋势

10.国学大师陈寅恪曾说“诗中有人,有景,有时,有事”,“诗史互证”、以诗词补证历史、疑史纠误,是一种重要的学史手段。下列诗句中可以考证南宋历史的是( )

A.“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”(孟郊《登科后》)

B.“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。”(苏颂《契丹帐》)

C.“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”(林升《题临安邸》)

D.“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”(杜甫《忆昔》)

11.如图是李华同学绘制的中国古代史上几个政权形势示意图,从中可以得出的规律是( )

A.从和平到战争 B.从多族到一族

C.从中原到边疆 D.从分裂到统一

12.如图文物可用于研究( )

A.元朝平定西北边疆的叛乱

B.元朝设置机构管理海外贸易

C.元朝境内大规模的人口流动

D.西藏地区与中央政府的关系

二、非选择题(共64分)

13.以道御器,道器合一。在治国理政大棋局中,如果说“道”是前行指引和远大目标,“器”则是具体道路和谋划方略。阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一 自606年开始,中国建立了在当时世界上最先进、最公平、最科学的人才选拔和任用制度,并以此影响着教育和整个社会,留居中国的英国人英格尔斯说:“也许是他们(指中国)所创造出来的唯一值得保留的制度。”另一位观察家默德赫斯特评论说:“该制度是真正值得赞赏和模仿的。”

——摘编自《深圳特区报》

材料二 他先后任用姚崇、宋璟等一批熟悉吏治、富有才能的宰相,选择良吏,建立制度。同时下令除奢从简,注意租税的均平征敛。

——《简明中国历史读本》

材料三 唐太宗处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友。由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料四 元朝统治者打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。

——摘编自李怀孔《中国古代行政制度史》

(1)材料一中的“人才选拔和任用制度”指的是什么制度?该制度正式确立的标志是什么?(4分)

(2)材料二中的“他”是谁?据材料,归纳他在位时采取的措施。在他统治期间,唐朝出现了什么盛世局面?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,唐太宗处理民族关系的“成熟办法”是什么?请写出唐太宗设置什么机构管辖新疆地区。(6分)

(4)据材料四,结合所学知识指出元朝统治者“打破了自然的疆界”的原因是什么。为加强对边疆地区的管辖,元政府在台湾地区设置了哪一行政机构?(4分)

(5)综上所述,归纳隋朝、唐朝、元朝统治者采取的措施产生的共同作用。(4分)

14.制度创新对社会的进步和发展起着关键的作用。阅读下列材料,回答问题。(20分)

材料一 隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制。开皇七年,隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试。隋炀帝时又添设了进士科。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

材料二

材料三 元统治者打破了自然的疆界,极力避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。地方区域的设置,人为地使自然区域割开,造成犬牙交错的局面。

(1)依据材料一和所学知识,隋朝实行的这种新的选官制度是什么制度?实行这一制度的根本目的是什么?(6分)

(2)材料二的图一、图二分别反映了哪个朝代的行政制度?图二行政制度的影响是什么?(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,元统治者采取哪一制度管辖辽阔的疆域?辽宁地区在元朝时属于哪一行政区管辖?(4分)

(4)综合上述材料,归纳中国古代君主专制中央集权制度的总体趋势。(4分)

15.纵观中华民族上下五千年的历史,民族团结、民族友好是我国历史发展的主流,维护多民族国家的统一是中华民族的优良传统。某校七年级同学举办了一次民族专题图片展览活动,请你运用所学知识,回答问题。(20分)

(1)观察图一、图二,归纳唐太宗实行怎样的民族政策。(6分)

(2)观察图三,说说元朝设立什么机构管理西藏地区军政事务。元朝统治者在边疆地区设置相应的管理机构,起到了什么作用?(6分)

(3)观察图四民族关系示意图,元朝时形成一个新的什么民族?它是我国哪个民族的前身?(4分)

(4)综合图一、图二、图三,归纳一个历史主题。(4分)

【详解答案】

1.B 解析:581—907年是隋唐时期,据所学知识可知,隋唐时期是一个繁荣与开放的时代。故选B。

2.B 解析:根据所学知识可知,581年,外戚杨坚(隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都大兴。589年,隋朝灭陈,统一全国,结束了长期分裂局面,顺应了民族交融的大趋势。故选B。

3.D 解析:据所学知识可知,618年,李渊建立唐朝。“贞观之治”“开元盛世”是唐代的盛世局面。故选D。

4.D 解析:根据“能印证制瓷业成就”和所学知识可知,“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”明确提到了越窑,反映了唐朝越窑瓷器的精美,能够印证唐朝制瓷业的成就。故选D。

5.B 解析:907年至979年是五代十国时期。唐朝灭亡后,各地藩镇纷纷自立,其中北方黄河流域先后出现五个政权;南方地区也出现了九个政权,还有割据太原的北汉,史称“五代十国”。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续。故选B。

6.D 解析:唐朝时期,文成公主入藏和亲,反映的是民族间的交融,体现了“和而不同”的理念。故选D。

7.A 解析:唐代大食人俑反映了中西交流的信息,奈良鉴真像反映了鉴真东渡日本传播佛学的信息,这些都印证了唐朝对外交流频繁。故选A。

8.B 解析:据“曰腹心之患,即禁兵”和所学知识可知,为解决“腹心之患”,宋太祖通过“杯酒释兵权”,解除禁军高级将领的兵权。A、D与北宋无关,C是为了解决“肢体之患”。故选B。

9.C 解析:根据“辽宋夏金时期,主要少数民族都模仿汉字创造了本民族文字”和所学知识可知,辽宋夏金时期,主要少数民族政权受到汉文化的影响,仿效汉字创制了本民族文字,体现了当时民族文化的多样性和交流的频繁。故选C。

10.C 解析:“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”反映的是唐朝科举制;“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车”反映的是契丹(辽)的游牧生活;“暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”反映了南宋统治者偏安于江南,不思收复中原的腐朽生活;“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”反映了唐朝开元盛世。故选C。

11.D 解析:根据材料可知,三国统一于西晋,西夏、金、南宋统一于元朝,体现了从分裂到统一的规律,故选D。

12.D 解析:根据“宣政院印”和所学知识可知,宣政院是元朝负责管理西藏地区行政事务的机构,标志着西藏正式成为元朝的行政区。因此图片所示内容能用来研究西藏地区与中央政府的关系。故选D。

13.(1)制度;科举制。标志:隋炀帝创立进士科。

(2)人物:唐玄宗。措施:选择良吏,建立制度,除奢从简。局面:开元盛世。

(3)“成熟办法”:开明的民族政策。机构:安西都护府。

(4)原因:加强中央集权,防止地方割据势力形成,威胁中央统治。行政机构:巡检司。

(5)加强了中央集权,削弱了地方力量;巩固了统治,维护了国家统一,有利于社会安定。

14.(1)制度:科举制。根本目的:维护隋王朝统治。

(2)朝代:唐朝、宋朝。影响:大大加强了中央集权。

(3)制度:行省制度。行政区:辽阳行省。

(4)君主专制中央集权不断加强。

15.(1)实行开明的民族政策;提倡民族平等、各民族和睦相处;尊重少数民族的风俗习惯;等等。

(2)机构:宣政院。作用:加强了中央政权对边疆地区的有效管理,维护祖国边疆的安全,有利于中国统一多民族国家的巩固与发展。

(3)回回。回族。

(4)我国古代的民族关系。

同课章节目录