部编版语文七年级下册第四单元14《驿路梨花》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第四单元14《驿路梨花》教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 126.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-23 11:30:59 | ||

图片预览

文档简介

部编版语文七年级下册第四单元《驿路梨花》教学设计

【课标要求】识字与写字:随文学习词汇知识,用来帮助理解课文中的语言难点。阅读:1.能较熟练地运用略读和浏览的方法,扩大阅读范围。2.对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法。3.欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步感悟作品中的内涵,从中获得对人生的有益启示。4.阅读浅易文言文,注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。5.阅读非连续性文本,领会文本意思,得出有意义的结论。写作:1.注重写作过程中搜集素材,提高独立写作能力。2.根据表达的需要,围绕表达中心,合理安排内容的先后和详略,条理清楚地表达自己的意思。综合性学习:1.自主组织文学活动,讨论制定简单的活动计划,体验合作与成功的喜悦。2.能从书刊或其他媒体中获取有关资料,讨论分析问题,独立写出简单的活动感受。3.能就共同的话题,搜集资料,调查访问,相互讨论,能用文字、图片、图画等展示学习成果。

【学情分析】 本单元的阅读方法侧重略读,学生已在第二学段和第三学段中对略读和浏览有了一定的了解。通过七上的学习,学生已基本掌握了朗读和默读的阅读方法,又在七下前三个单元中学习了精读的阅读方法,在此基础上学习略读,老师在课堂教学中注意方法的指导,再有后面单元的螺旋式训练,本期能熟练运用略读和浏览的阅读方法的目标应该基本能达成。 本单元的阅读策略是确定阅读重点,对内容和表达有自己的心得。在前面的学习中学生已初步掌握了把握文章大意、理清文章思路、品味关键语句的能力。通过学习略读的方法,在理解文章内容的基础上确定阅读重点,并将自己的阅读感受表达出来,应该不是很难,但可能部分表达能力不是很强的学生在表达的精准和语言的优美方面还需要不断的强化。本单元的人文主题是“修身正己”,初一学生正是人生观价值观形成的关键时期。他们需要正确的价值观和人生观的引导,他们可以从本单元所选文本中的人物身上汲取营养,树立人生标杆,加强个人修养和行为规范,追求道德修养的更高境界。本单元的写作训练是怎样选材,学生虽然掌握了一定的写作方法,但仍然写不出好的文章,原因在于他们不会选择素材,现在学生生活空间单一,不善于发现身边小事,所以文章内容要么假大空,要么就千篇一律,本单元的文本选择中14课的选材就是范本,学生随文学习也应该有所启发。本单元的综合性学习是孝亲敬老,从我做起。本次综合性学习主要是锻炼学生的策划、组织和实施的能力,传承孝道文化。当今学生对于“孝道”的理解不够,在行动上更是欠缺,此活动希望可以唤醒学生心中的感恩之心。

【学习目标】1.能通过查阅工具书,识记、理解、运用本课生字词,提升语言运用能力。2.能通过回顾略读方法,略读课文,把握文章大意,感受文中人物的精神,传承中华美德,从而提升理解感悟能力。3.能通过细读课文,分析文章多处出现“梨花”、设置悬念的效果,能对课文内容和表达技巧说出自己的感受和心得,从而提升分析综合、鉴赏评价能力。

【评价任务】1.课前预习,查阅工具书给生字词注音,检测生字词。(第1课时,指向目标一)2.略读课文,找出故事中的人物及事件,思考“谁是小茅屋的主人?”(第1课时,指向目标2)3.细读课文,理解“梨花”含义,思考其多次出现对全篇结构的作用。(第1课时,指向目标3)4.按要求复述课文,比较行文顺序,寻找悬念及误会,分析表达效果。(第2课时,指向目标3)5.细读课文,思考作者在写法上还有哪些匠心独运之处?发表自己的看法。(第2课时,指向目标3)

【学习过程】 二次备课

第一课时(共2课时)【预习检测】(指向目标1)关书认读文中重点字词,请后进生上黑板书写拼音或汉字。(学生活动:读记并做好笔记)(1)竹篾(miè) 村寨(zhài)撵走(niǎn)修葺(qì)晶莹(yíng)菌子(jùn)露宿(lù sù)(2)这个陡峭(dǒu qiào)的山崖令人胆战心惊。(3)成都是一座适合悠闲(yōu xián)生活的城市。(4)你给我们行这样大的礼,实在是折损(zhé sǔn)我们啊!【导入】投影:《闻武均州报已复西京》 陆游白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。齐读诗人得知武均州收复西京,内心激动,畅想着来年寒食节,朝祭先帝陵墓的使者将通过梨花盛开的驿道到达西京。可见,“驿路梨花处处开”饱含着美好的期望和向往。本文的题目就借用这首诗的诗句,开启了一个美好的故事。活动一、略读课文 粗知大意(指向目标2)回顾略读方法,三分钟略读,注意这个故事写到了哪些人物,看看他们分别做了什么事?预设:人物事件我、老余借宿;修葺小茅屋瑶族老人借宿、送粮;修葺小茅屋一群哈尼小姑娘照料小茅屋解放军战士建造小茅屋梨花照料小茅屋 2.追问采访:你是如何在这么短的时间内获取到这些信息的?预设:明确阅读重点,有目的地圈画文中出现的人物,略过景物描写等不相关的句子。小结:略读前要明确阅读重点,略读时要勾画相关语句,略读后要快速整合信息。3.小组讨论:这么多的人物,谁才是小茅屋的主人?预设1:所有人都不是小茅屋的主人,因为都没有一直居住在此。预设2:所有人都是小茅屋的主人。无论是老人,还是青年,无论是解放军,还是群众;无论汉族,还是少数民族,都在前人的感召下,为小茅屋服务,尽了主人之责。小结:通过略读,我们不仅理清了情节,而且发现文中塑造了一组助人为乐的边疆军民群像,通过山间小茅屋的故事,赞扬了“无人不善,善唤醒善”的传统价值理念。活动二、细读课文 品味梨花(指向目标3)1.课文标题是“驿路梨花”,“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义。并说说这几次出现对全篇结构的作用。要求:勾画批注,先读后品。预设:“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。——自然界的梨花自然界洁白如雪的梨花,给我和“老余”带去了“有人家”的欣喜和希望;首次点题,为下文情节展开做铺垫。写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。“原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”——哈尼小姑娘“梨花”建立了景与人的关联。照应标题,产生第二个误会,推动情节发展。表达了作者对梨花姑娘“助人为乐”精神的赞美。“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’”——助人为乐的精神“处处开”展现了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力。首尾呼应,使文章结构严谨,浑然一体。小结:小说中多次出现某事物的作用①突出事物或人物的……特点;②表达……情感,点明中心;③相互照应,推动情节发展。文中所展示的生产生活方式非常落后,然而在这落后的地方,人们普遍具有梨花所代表的单纯善良,他们无人不善,无人不美,都乐意为他人服务。这就是梨花所代表的“人情美”。课堂小结:通过这一节课的学习,你有哪些收获?预设:复习了略读的阅读方法; 学习了助人为乐的雷锋精神 关注小说中反复出现的事物及其作用。

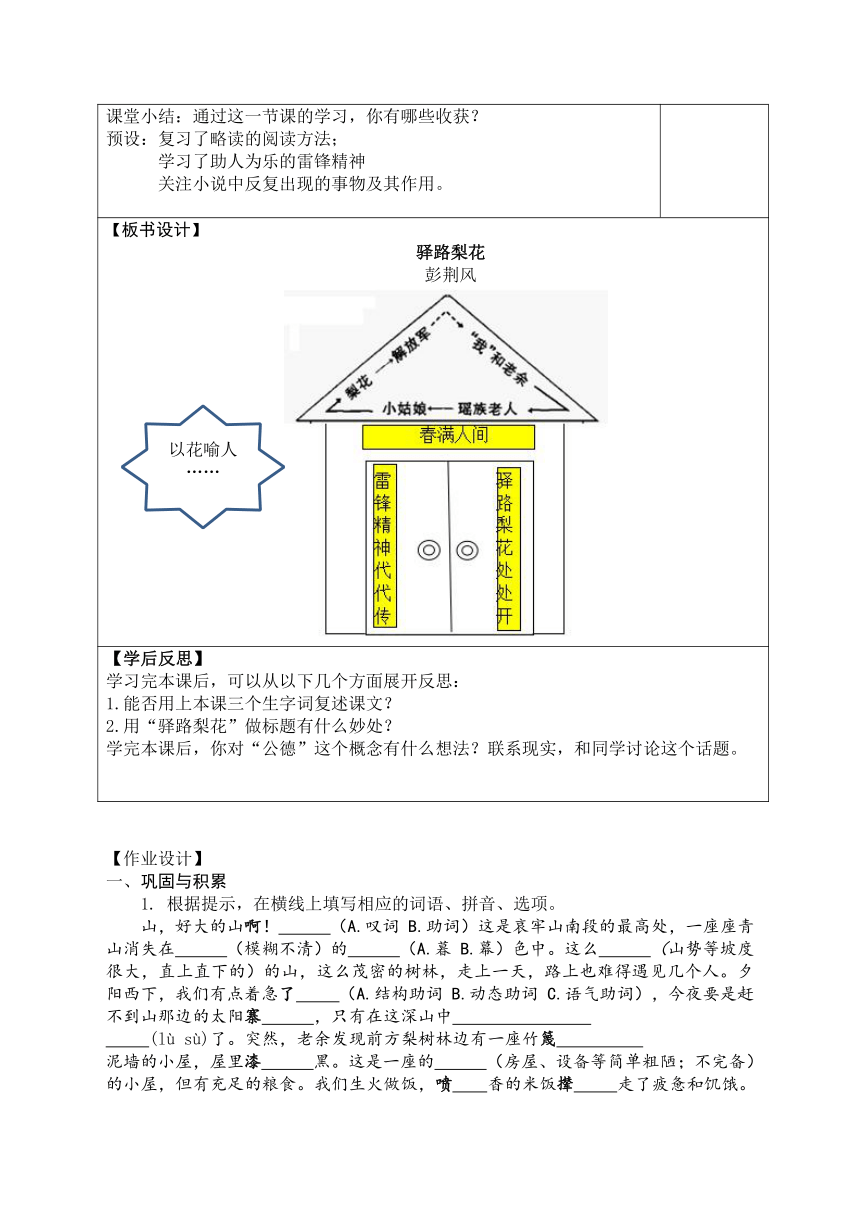

【板书设计】驿路梨花彭荆风

【学后反思】学习完本课后,可以从以下几个方面展开反思:1.能否用上本课三个生字词复述课文?2.用“驿路梨花”做标题有什么妙处?学完本课后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,和同学讨论这个话题。

【作业设计】

一、巩固与积累

根据提示,在横线上填写相应的词语、拼音、选项。

山,好大的山啊! (A.叹词 B.助词)这是哀牢山南段的最高处,一座座青山消失在 (模糊不清)的 (A.暮 B.幕)色中。这么 (山势等坡度很大,直上直下的)的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。夕阳西下,我们有点着急了 (A.结构助词 B.动态助词 C.语气助词),今夜要是赶不到山那边的太阳寨 ,只有在这深山中

(lù sù)了。突然,老余发现前方梨树林边有一座竹篾

泥墙的小屋,屋里漆 黑。这是一座的 (房屋、设备等简单粗陋;不完备)的小屋,但有充足的粮食。我们生火做饭,喷 香的米饭撵 走了疲惫和饥饿。

这时,一位瑶族老人 (káng)着一袋米进来了,聊了片刻,他燃起一袋旱烟, (yōu xián)地说:“……”

第二天,我们决定把小茅屋修 (A.葺 B.茸)一下。正在劳动,梨花丛中闪出一群哈尼小姑娘,其中一个有一对晶

莹的大眼睛。瑶族老人立即走到她们面前,深深弯腰感谢,吓得小姑娘忙说:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕

(损伤;损失)我们吗?

二、阅读与鉴赏

课内巩固

(1)回顾本堂课所学,想一想用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

请根据本文的主题,试着仿照板书,给“驿路梨花处处开”补充上联。

2.课外迁移

广场上弹吉他的弟弟

①太阳刚刚爬过对面楼房的顶上,弟弟便开始忙活起来,穿上那件浅灰色的长风衣,背着那把破古他出门,去家附近的一个不大不小的广场上班了。

②弟弟所谓的工作,在我看来,和他周围那些面前摆着破碗或者竖着写满悲惨经历的牌子的人一样,是希望得到别人的施舍。但只有他称那是工作,而且他是很认真地说那是他的工作。

③他第一次去的时候,我笑着对他说:“你周围的那些人,不会让你抢他们的生意的!”他神秘地笑笑,说:“我自有办法!”只是那天中午回来,弟弟的长风衣上布满了脚印,他连饭也没吃,回到自己的房间,一会儿使传出了呻吟声。到了午后,他居然起来了,而且把风衣上的灰掸得很干净,背上琴又要出去。我叫住他:“换身行头吧,你穿成这样去,不挨打才怪!”他留给我一个倔强的背影,走起路来,腿有点微瘸,看来被教训得不轻。

④晚上弟弟回来后种采飞扬,衣服也干净,看来他下午不但没有挨打,生意好像也不错。我打开他的琴盒,却是一个硬币也没倒出来,于是笑说:“你连一毛钱部没挣到,还乐得像检了金条一样!”他故作高深地一耸肩:“太俗,张口闭口都是钱!我这高雅的艺术艺是金钱能衡量的?”

⑤我曾在一个网站上看到过弟弟的长篇玄幻小说,他同时开了两本书,都已经签约上架,也已经出版了第一本的第一部。我常批评他:“白天的时间用来在家写书多好,你知道那些读者对你的作品有多么期待?你对得起他们吗?”他回应我的依然是背着琴盒有些酷酷的背影。

⑥快冬天了,弟弟还是那身装束。我曾对他说:“你得多买几件风衣了,总穿一件,观众们会有视觉疲劳!”他却说:“没多长时间了,冬天我就不去了,太冷,旁边的那些人冬天也很少出来!”呵呵,他居然跟那些乞丐对比上了。在我看来,他似乎忘了第一天他们联手揍他的事了。他还一本正经地说:“那些人开不像你想象的那样都是骗钱的!”

⑦天气逐渐冷起来了,从我们小区通往广场的柏油路被银杏树叶染成一片金黄。像我这种爬格子的人平时是很少出门的,这天却突发奇想,想去看看弟弟是怎样工作的。正是下班的时间,广场上人来人往,弟弟被那些下班的人里三层外三层地包裹着,吉他声、歌声硬是从人群中传了出来。呵呵,这小子,一首看似普普通通的流行歌曲,倒是被他整出了“绕梁三日”的感觉。我好不客易挤了进去,看见弟弟面前的琴盒里己悠闲地躺着不少的零钱和整钞,这些钞票和它们新的主人一样,流出一脸的得意。

⑧我从人群中退出来,躲在一边。望着落日那诱人的余晖,我点上了一支烟。渐渐地,围拢的人群散去了,弟弟艰难地站起来,把琴盒里的钱散发给周围的乞丐们。呵呵,原来整个秋天,他都是替那些曾经打过他的人讨过冬的钱啊!我想起弟弟在他的小说中说:“网上说今年冬天会更冷,这回你们冬天不用出来了!”

⑨为了不让弟弟看到我,我先跑回家,站在一楼的窗口,看着弟弟慢悠悠地走回来,凉凉的风吹动他长长风衣的下摆,他脸上依然是满足的神情。一进门,他立刻接了一副神情,急急地甩了风衣,脱下裤子,把左腿的义肢摘下来,疼得呲牙咧嘴,腿根的断处,已经磨得不堪入目。我忙为他抹药,再把他抱回房间。

⑩那个夜里,我在弟弟更断的小说中,看到到他借主人公的口说出的几句话:“现在才发现,幸福的事其实是给别人以帮助。而且经历之后才知道,在那份帮助别人而得到的幸福面前,自己的痛苦微不足道。”弟弟在说着他自己的心声啊!

(1)运用本堂课学的略读的方法,5分钟限时阅读,用简洁的语言概括本文的主要内容。

文中多次出现弟弟的“长风衣”,运用本堂课所学,细读文章分析其作用。

三、表达与交流

1.学完本课后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,和同学讨论这个话题。将小组讨论结果形成为一张PPT,在“课前三分钟”展示。

【参考答案】

【参考示例】

一、1.B,迷茫,A,陡峭,B,zhài 露宿,miè,qī,简陋,pèn,niǎn,扛,悠闲,A,jīng,折损

二、1.(1)①点明故事发生地点:驿路,是“我”和老余在边疆行走的道路,是助人为乐的雷锋精神长盛不衰的地域见证。②梨花含义丰富,不仅是自然界的梨花,也指哈尼小姑娘和不断发扬光大的雷锋精神,梨花将自然美和人物的心灵美巧妙联系为一体。③借用陆游诗句,带着古典诗意,为文章增添文化韵味。

(2)世间雷锋时时现

2.(1)腿有残疾的弟弟每天到广场上弹吉他并把挣到的钱散发给周围的乞丐。

(2)①揭示了弟弟不是一般的乞讨者,用风衣能更好体现弟弟身上的艺术气质,他的“工作”绝不是为了钱。②因为穿风衣还能掩饰弟弟有残疾的腿,体现了弟弟坚强的个性。③风衣推动了小说的情节发展,很好地起到串联“弟弟挨打”、“坚持到广场弹吉他”等情节的作用。

三、1.略

部编版语文七年级下册第四单元《驿路梨花》教学设计

【学习目标】1.能通过查阅工具书,识记、理解、运用本课生字词,提升语言运用能力。2.能通过回顾略读方法,略读课文,把握文章大意,感受文中人物的精神,传承中华美德,从而提升理解感悟能力。3.能通过细读课文,分析文章多处出现“梨花”、设置悬念的效果,能对课文内容和表达技巧说出自己的感受和心得,从而提升分析综合、鉴赏评价能力。

【评价任务】1.课前预习,查阅工具书给生字词注音,检测生字词。(第1课时,指向目标一)2.略读课文,找出故事中的人物及事件,思考“谁是小茅屋的主人?”(第1课时,指向目标2)3.细读课文,理解“梨花”含义,思考其多次出现对全篇结构的作用。(第1课时,指向目标3)4.按要求复述课文,比较行文顺序,寻找悬念及误会,分析表达效果。(第2课时,指向目标3)5.细读课文,思考作者在写法上还有哪些匠心独运之处?发表自己的看法。(第2课时,指向目标3)

【学习过程】 二次备课

第二课时【导入】上节课,我们学习了充满温情与诗意的文章《驿路梨花》,被文中朴实的民风所打动。这堂课,让我们继续寻找美好。活动一、复述课文 比较顺序(指向目标1、2)1.回忆课文内容,按要求的顺序复述课文。(1)以“我”的所见所闻为顺序(2)以小茅屋修建、维护为顺序要求:至少用上三个“读读写写”里的生字词。预设1:我和老余发现竹篾泥墙的小屋,瑶族老人扛米送粮到小茅屋。我们以为瑶族老人是小茅屋的主人,解除误会后,第二天我们共同修葺小茅屋。正在这时,我们看到了一群哈尼小姑娘,正感谢她们,她们讲述了小茅屋的来历。预设2:解放军遇雨路过建造小茅屋,梨花深受感动,常常照料小茅屋。梨花出嫁后一群哈尼小姑娘接过任务照管小茅屋。瑶族老人打猎迷茫之际,发现小茅屋并在此借宿过。后来扛米送粮时与在此借宿的我和老余相遇。第二天,我们一起修葺小茅屋。2.比较两种记叙顺序,你认为哪一种更好?为什么?预设:以“我”的所见所闻为顺序设置情节更好,因为叙述者视角的局限,会自然而然地产生悬念和误会,使故事情节一波三折。活动二、细读课文 分析悬念(指向目标3)1.小组合作:找出文中层层设置的悬念和误会,并结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果吗?预设:行文过程中依次设置的悬念是①第8段“这是什么人的房子呢?”②第17段“主人家是谁?”③第32段“解放军为什么要盖小茅屋?”其中最大的悬念是“小茅屋的主人家是谁?”由此产生两个误会是:①主人是瑶族老人②主人是哈尼小姑娘。这种写法的表达效果:①激发读者阅读兴趣,满足读者的好奇心;②使情节一波三折,增加可读性;③不断地猜想,不断地否定,这使得故事容纳进更多美好的人物,扩大了文本的容量,拓宽了人物表现的“面”。④通过误会,让瑶族老人和哈尼小姑娘讲故事,自然而然地补充内容,增加了表现雷锋精神的力量。小结:作者用悬念层叠的手法,让故事逶迤展开。用描写误会的手法,漾起故事中的波澜。由几个人分别讲述很多动人的故事,显现出故事之中有故事的构思特色。活动三、回顾课文 寻找妙点(指向目标3)1.头脑风暴:《驿路梨花》能在众多赞美助人为乐精神的文章中脱颖而出,除了设置悬念误会使情节一波三折,你发现作者还做了哪些巧妙的安排呢?预设:(1)用描写人物群像的方式,表现和赞美了雷锋精神、边疆民风与助人为乐的社会风尚。(2)解放军战士与“梨花”姑娘并未出场,通过瑶族老人和哈尼小姑娘的语言塑造他们的形象,是侧面描写。人物未出场有一种虚写的诗意美。(3)在记叙过程中,瑶族老人和哈尼族小姑娘都讲述了之前发生的事,属于插叙。课文行文顺叙和插叙结合。(4)文章中多处环境描写,营造的温情与诗意,文本内核是传统的,“为人民服务”和“雷锋”只是借着行文顺势点出,并未刻意突出强调。……(此环节学生分享自己的发现,教师顺势点拨、肯定、鼓励。尊重学生成果,不做过深探讨。)小结:充满诗意的标题,情致美好的点睛之笔,正侧的结合,虚笔的描写,插叙的运用,都让故事有了咀嚼不尽的韵味。课堂小结:通过这一节课的学习,你有哪些收获? 预设:理清了行文的顺序了解小说设置悬念误会的妙处【学后反思】学习完本课后,可以从以下几个方面展开反思:1.读完一篇小说,能否发现作者设置的悬念和误会,并分析其妙处?2.想一想学了本文,在写作的构思和写法上能给你什么启示?

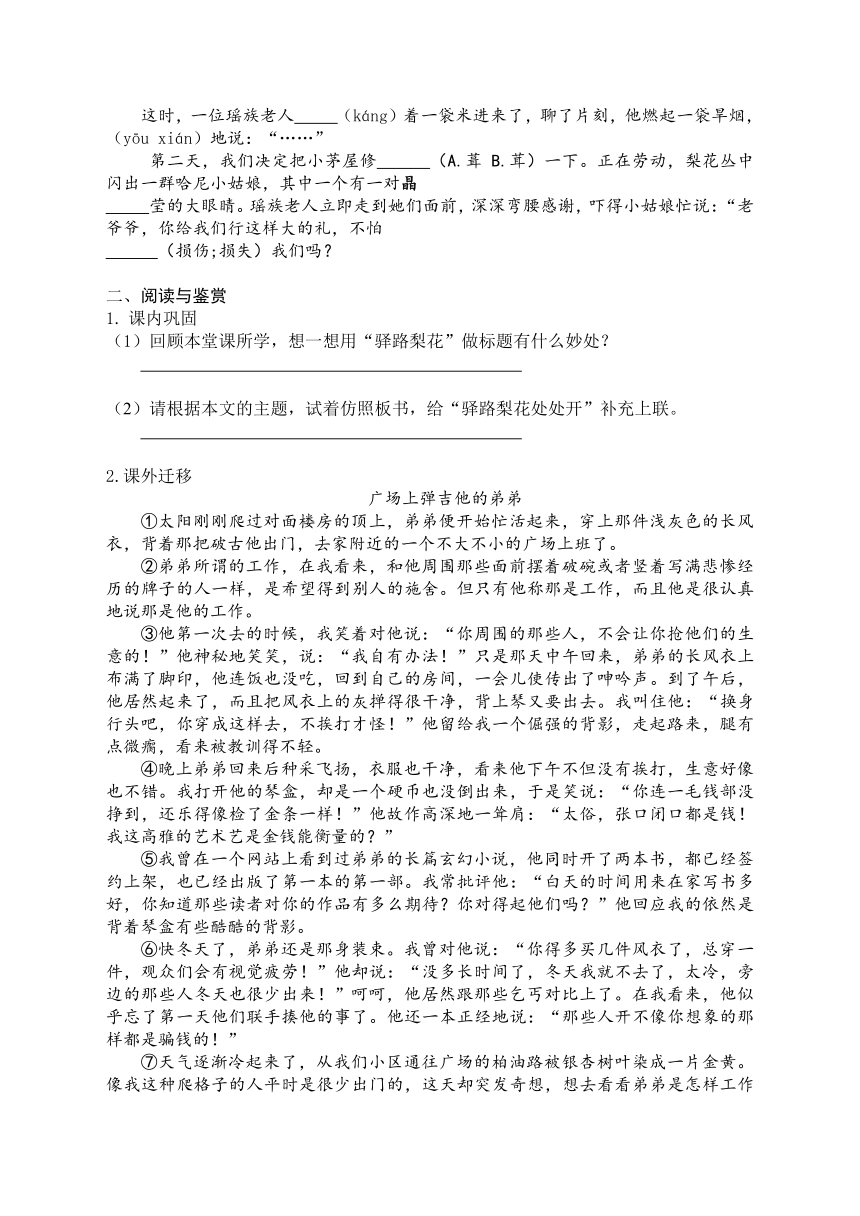

【板书设计】驿路梨花彭荆风

【作业设计】

一、阅读与鉴赏

课堂巩固

《驿路梨花》中作者设置了三处悬念、两处误会,其中第一处悬念是?结合课文内容说说其表达效果。

请你根据本堂课所学,自行设置一个问题,邀请同桌解答,再用不同颜色的笔写上你的答案。

2.课外迁移

广场上弹吉他的弟弟

①太阳刚刚爬过对面楼房的顶上,弟弟便开始忙活起来,穿上那件浅灰色的长风衣,背着那把破古他出门,去家附近的一个不大不小的广场上班了。

②弟弟所谓的工作,在我看来,和他周围那些面前摆着破碗或者竖着写满悲惨经历的牌子的人一样,是希望得到别人的施舍。但只有他称那是工作,而且他是很认真地说那是他的工作。

③他第一次去的时候,我笑着对他说:“你周围的那些人,不会让你抢他们的生意的!”他神秘地笑笑,说:“我自有办法!”只是那天中午回来,弟弟的长风衣上布满了脚印,他连饭也没吃,回到自己的房间,一会儿使传出了呻吟声。到了午后,他居然起来了,而且把风衣上的灰掸得很干净,背上琴又要出去。我叫住他:“换身行头吧,你穿成这样去,不挨打才怪!”他留给我一个倔强的背影,走起路来,腿有点微瘸,看来被教训得不轻。

④晚上弟弟回来后种采飞扬,衣服也干净,看来他下午不但没有挨打,生意好像也不错。我打开他的琴盒,却是一个硬币也没倒出来,于是笑说:“你连一毛钱部没挣到,还乐得像检了金条一样!”他故作高深地一耸肩:“太俗,张口闭口都是钱!我这高雅的艺术艺是金钱能衡量的?”

⑤我曾在一个网站上看到过弟弟的长篇玄幻小说,他同时开了两本书,都已经签约上架,也已经出版了第一本的第一部。我常批评他:“白天的时间用来在家写书多好,你知道那些读者对你的作品有多么期待?你对得起他们吗?”他回应我的依然是背着琴盒有些酷酷的背影。

⑥快冬天了,弟弟还是那身装束。我曾对他说:“你得多买几件风衣了,总穿一件,观众们会有视觉疲劳!”他却说:“没多长时间了,冬天我就不去了,太冷,旁边的那些人冬天也很少出来!”呵呵,他居然跟那些乞丐对比上了。在我看来,他似乎忘了第一天他们联手揍他的事了。他还一本正经地说:“那些人开不像你想象的那样都是骗钱的!”

⑦天气逐渐冷起来了,从我们小区通往广场的柏油路被银杏树叶染成一片金黄。像我这种爬格子的人平时是很少出门的,这天却突发奇想,想去看看弟弟是怎样工作的。正是下班的时间,广场上人来人往,弟弟被那些下班的人里三层外三层地包裹着,吉他声、歌声硬是从人群中传了出来。呵呵,这小子,一首看似普普通通的流行歌曲,倒是被他整出了“绕梁三日”的感觉。我好不客易挤了进去,看见弟弟面前的琴盒里己悠闲地躺着不少的零钱和整钞,这些钞票和它们新的主人一样,流出一脸的得意。

⑧我从人群中退出来,躲在一边。望着落日那诱人的余晖,我点上了一支烟。渐渐地,围拢的人群散去了,弟弟艰难地站起来,把琴盒里的钱散发给周围的乞丐们。呵呵,原来整个秋天,他都是替那些曾经打过他的人讨过冬的钱啊!我想起弟弟在他的小说中说:“网上说今年冬天会更冷,这回你们冬天不用出来了!”

⑨为了不让弟弟看到我,我先跑回家,站在一楼的窗口,看着弟弟慢悠悠地走回来,凉凉的风吹动他长长风衣的下摆,他脸上依然是满足的神情。一进门,他立刻接了一副神情,急急地甩了风衣,脱下裤子,把左腿的义肢摘下来,疼得呲牙咧嘴,腿根的断处,已经磨得不堪入目。我忙为他抹药,再把他抱回房间。

⑩那个夜里,我在弟弟更断的小说中,看到到他借主人公的口说出的几句话:“现在才发现,幸福的事其实是给别人以帮助。而且经历之后才知道,在那份帮助别人而得到的幸福面前,自己的痛苦微不足道。”弟弟在说着他自己的心声啊!

(1)请你细读本文,找出一处悬念并分析其作用。

(2)将本文与《驿路梨花》一文做比较,从主题上说说它们的异同。

3.分层选做

(1)如何在顺叙中追溯往事?《驿路梨花》和本文都是借人物语言来达到这一目的。

《驿路梨花》

一是借 之口,讲述 ;

一是借 之口,讲述 ;

本文是借 之口,讲述 ;

这种记叙的顺序叫 ,能使文章结构紧凑,容量大而文字节省。

本文作者这样写的用意是:

【参考答案】

1.(1)第一处悬念是第8段“这是什么人的房子呢?”其作用是①激发读者阅读兴趣,满足读者的好奇心;②为下文瑶族老人的出场做铺垫,丰富文章内容,扩大了文本的容量;③使情节一波三折,增加可读性;

(2)略

2.(1)第③④段设置悬念:为什么弟弟中午回来时长风衣上布满了脚印,晚上回来时却干干净净?第⑧段解释悬念:原来弟弟挣钱是为了帮助乞丐。这样写能激发读者阅读兴趣,推动情节发展,唤起我去看弟弟工作的好奇心,突显出弟弟助人为乐的形象。

(2)①同:都赞美了助人为乐的精神;②异:《驿路梨花》通过描写人物群像的方式,赞美这一风尚,还突出了雷锋精神的传递和传承,具有生生不息的旺盛生命力。

3.瑶族老人,送粮食的原因、小茅屋主人的信息

哈尼小姑娘,小茅屋的来历及梨花照料小茅屋的事实

插叙

①写弟弟放弃白天进行网络写作而去广场上弹奏吉他,为下文写他这样做并不是为了乞讨赚钱,而是为了更好帮助那些需要帮助的人做铺垫,体现弟弟的善良;②并照应了下文他对乞丐的关怀和所抒发的“心声”。

以花喻人

……

以花喻人

巧设悬念

……

【课标要求】识字与写字:随文学习词汇知识,用来帮助理解课文中的语言难点。阅读:1.能较熟练地运用略读和浏览的方法,扩大阅读范围。2.对课文的内容和表达有自己的心得,能提出自己的看法。3.欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步感悟作品中的内涵,从中获得对人生的有益启示。4.阅读浅易文言文,注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味。5.阅读非连续性文本,领会文本意思,得出有意义的结论。写作:1.注重写作过程中搜集素材,提高独立写作能力。2.根据表达的需要,围绕表达中心,合理安排内容的先后和详略,条理清楚地表达自己的意思。综合性学习:1.自主组织文学活动,讨论制定简单的活动计划,体验合作与成功的喜悦。2.能从书刊或其他媒体中获取有关资料,讨论分析问题,独立写出简单的活动感受。3.能就共同的话题,搜集资料,调查访问,相互讨论,能用文字、图片、图画等展示学习成果。

【学情分析】 本单元的阅读方法侧重略读,学生已在第二学段和第三学段中对略读和浏览有了一定的了解。通过七上的学习,学生已基本掌握了朗读和默读的阅读方法,又在七下前三个单元中学习了精读的阅读方法,在此基础上学习略读,老师在课堂教学中注意方法的指导,再有后面单元的螺旋式训练,本期能熟练运用略读和浏览的阅读方法的目标应该基本能达成。 本单元的阅读策略是确定阅读重点,对内容和表达有自己的心得。在前面的学习中学生已初步掌握了把握文章大意、理清文章思路、品味关键语句的能力。通过学习略读的方法,在理解文章内容的基础上确定阅读重点,并将自己的阅读感受表达出来,应该不是很难,但可能部分表达能力不是很强的学生在表达的精准和语言的优美方面还需要不断的强化。本单元的人文主题是“修身正己”,初一学生正是人生观价值观形成的关键时期。他们需要正确的价值观和人生观的引导,他们可以从本单元所选文本中的人物身上汲取营养,树立人生标杆,加强个人修养和行为规范,追求道德修养的更高境界。本单元的写作训练是怎样选材,学生虽然掌握了一定的写作方法,但仍然写不出好的文章,原因在于他们不会选择素材,现在学生生活空间单一,不善于发现身边小事,所以文章内容要么假大空,要么就千篇一律,本单元的文本选择中14课的选材就是范本,学生随文学习也应该有所启发。本单元的综合性学习是孝亲敬老,从我做起。本次综合性学习主要是锻炼学生的策划、组织和实施的能力,传承孝道文化。当今学生对于“孝道”的理解不够,在行动上更是欠缺,此活动希望可以唤醒学生心中的感恩之心。

【学习目标】1.能通过查阅工具书,识记、理解、运用本课生字词,提升语言运用能力。2.能通过回顾略读方法,略读课文,把握文章大意,感受文中人物的精神,传承中华美德,从而提升理解感悟能力。3.能通过细读课文,分析文章多处出现“梨花”、设置悬念的效果,能对课文内容和表达技巧说出自己的感受和心得,从而提升分析综合、鉴赏评价能力。

【评价任务】1.课前预习,查阅工具书给生字词注音,检测生字词。(第1课时,指向目标一)2.略读课文,找出故事中的人物及事件,思考“谁是小茅屋的主人?”(第1课时,指向目标2)3.细读课文,理解“梨花”含义,思考其多次出现对全篇结构的作用。(第1课时,指向目标3)4.按要求复述课文,比较行文顺序,寻找悬念及误会,分析表达效果。(第2课时,指向目标3)5.细读课文,思考作者在写法上还有哪些匠心独运之处?发表自己的看法。(第2课时,指向目标3)

【学习过程】 二次备课

第一课时(共2课时)【预习检测】(指向目标1)关书认读文中重点字词,请后进生上黑板书写拼音或汉字。(学生活动:读记并做好笔记)(1)竹篾(miè) 村寨(zhài)撵走(niǎn)修葺(qì)晶莹(yíng)菌子(jùn)露宿(lù sù)(2)这个陡峭(dǒu qiào)的山崖令人胆战心惊。(3)成都是一座适合悠闲(yōu xián)生活的城市。(4)你给我们行这样大的礼,实在是折损(zhé sǔn)我们啊!【导入】投影:《闻武均州报已复西京》 陆游白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。齐读诗人得知武均州收复西京,内心激动,畅想着来年寒食节,朝祭先帝陵墓的使者将通过梨花盛开的驿道到达西京。可见,“驿路梨花处处开”饱含着美好的期望和向往。本文的题目就借用这首诗的诗句,开启了一个美好的故事。活动一、略读课文 粗知大意(指向目标2)回顾略读方法,三分钟略读,注意这个故事写到了哪些人物,看看他们分别做了什么事?预设:人物事件我、老余借宿;修葺小茅屋瑶族老人借宿、送粮;修葺小茅屋一群哈尼小姑娘照料小茅屋解放军战士建造小茅屋梨花照料小茅屋 2.追问采访:你是如何在这么短的时间内获取到这些信息的?预设:明确阅读重点,有目的地圈画文中出现的人物,略过景物描写等不相关的句子。小结:略读前要明确阅读重点,略读时要勾画相关语句,略读后要快速整合信息。3.小组讨论:这么多的人物,谁才是小茅屋的主人?预设1:所有人都不是小茅屋的主人,因为都没有一直居住在此。预设2:所有人都是小茅屋的主人。无论是老人,还是青年,无论是解放军,还是群众;无论汉族,还是少数民族,都在前人的感召下,为小茅屋服务,尽了主人之责。小结:通过略读,我们不仅理清了情节,而且发现文中塑造了一组助人为乐的边疆军民群像,通过山间小茅屋的故事,赞扬了“无人不善,善唤醒善”的传统价值理念。活动二、细读课文 品味梨花(指向目标3)1.课文标题是“驿路梨花”,“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义。并说说这几次出现对全篇结构的作用。要求:勾画批注,先读后品。预设:“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!”“山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。——自然界的梨花自然界洁白如雪的梨花,给我和“老余”带去了“有人家”的欣喜和希望;首次点题,为下文情节展开做铺垫。写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美的意境。“原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘……多好的梨花啊!”“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林漫步,还看见一个身穿花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……”——哈尼小姑娘“梨花”建立了景与人的关联。照应标题,产生第二个误会,推动情节发展。表达了作者对梨花姑娘“助人为乐”精神的赞美。“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’”——助人为乐的精神“处处开”展现了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力。首尾呼应,使文章结构严谨,浑然一体。小结:小说中多次出现某事物的作用①突出事物或人物的……特点;②表达……情感,点明中心;③相互照应,推动情节发展。文中所展示的生产生活方式非常落后,然而在这落后的地方,人们普遍具有梨花所代表的单纯善良,他们无人不善,无人不美,都乐意为他人服务。这就是梨花所代表的“人情美”。课堂小结:通过这一节课的学习,你有哪些收获?预设:复习了略读的阅读方法; 学习了助人为乐的雷锋精神 关注小说中反复出现的事物及其作用。

【板书设计】驿路梨花彭荆风

【学后反思】学习完本课后,可以从以下几个方面展开反思:1.能否用上本课三个生字词复述课文?2.用“驿路梨花”做标题有什么妙处?学完本课后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,和同学讨论这个话题。

【作业设计】

一、巩固与积累

根据提示,在横线上填写相应的词语、拼音、选项。

山,好大的山啊! (A.叹词 B.助词)这是哀牢山南段的最高处,一座座青山消失在 (模糊不清)的 (A.暮 B.幕)色中。这么 (山势等坡度很大,直上直下的)的山,这么茂密的树林,走上一天,路上也难得遇见几个人。夕阳西下,我们有点着急了 (A.结构助词 B.动态助词 C.语气助词),今夜要是赶不到山那边的太阳寨 ,只有在这深山中

(lù sù)了。突然,老余发现前方梨树林边有一座竹篾

泥墙的小屋,屋里漆 黑。这是一座的 (房屋、设备等简单粗陋;不完备)的小屋,但有充足的粮食。我们生火做饭,喷 香的米饭撵 走了疲惫和饥饿。

这时,一位瑶族老人 (káng)着一袋米进来了,聊了片刻,他燃起一袋旱烟, (yōu xián)地说:“……”

第二天,我们决定把小茅屋修 (A.葺 B.茸)一下。正在劳动,梨花丛中闪出一群哈尼小姑娘,其中一个有一对晶

莹的大眼睛。瑶族老人立即走到她们面前,深深弯腰感谢,吓得小姑娘忙说:“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕

(损伤;损失)我们吗?

二、阅读与鉴赏

课内巩固

(1)回顾本堂课所学,想一想用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

请根据本文的主题,试着仿照板书,给“驿路梨花处处开”补充上联。

2.课外迁移

广场上弹吉他的弟弟

①太阳刚刚爬过对面楼房的顶上,弟弟便开始忙活起来,穿上那件浅灰色的长风衣,背着那把破古他出门,去家附近的一个不大不小的广场上班了。

②弟弟所谓的工作,在我看来,和他周围那些面前摆着破碗或者竖着写满悲惨经历的牌子的人一样,是希望得到别人的施舍。但只有他称那是工作,而且他是很认真地说那是他的工作。

③他第一次去的时候,我笑着对他说:“你周围的那些人,不会让你抢他们的生意的!”他神秘地笑笑,说:“我自有办法!”只是那天中午回来,弟弟的长风衣上布满了脚印,他连饭也没吃,回到自己的房间,一会儿使传出了呻吟声。到了午后,他居然起来了,而且把风衣上的灰掸得很干净,背上琴又要出去。我叫住他:“换身行头吧,你穿成这样去,不挨打才怪!”他留给我一个倔强的背影,走起路来,腿有点微瘸,看来被教训得不轻。

④晚上弟弟回来后种采飞扬,衣服也干净,看来他下午不但没有挨打,生意好像也不错。我打开他的琴盒,却是一个硬币也没倒出来,于是笑说:“你连一毛钱部没挣到,还乐得像检了金条一样!”他故作高深地一耸肩:“太俗,张口闭口都是钱!我这高雅的艺术艺是金钱能衡量的?”

⑤我曾在一个网站上看到过弟弟的长篇玄幻小说,他同时开了两本书,都已经签约上架,也已经出版了第一本的第一部。我常批评他:“白天的时间用来在家写书多好,你知道那些读者对你的作品有多么期待?你对得起他们吗?”他回应我的依然是背着琴盒有些酷酷的背影。

⑥快冬天了,弟弟还是那身装束。我曾对他说:“你得多买几件风衣了,总穿一件,观众们会有视觉疲劳!”他却说:“没多长时间了,冬天我就不去了,太冷,旁边的那些人冬天也很少出来!”呵呵,他居然跟那些乞丐对比上了。在我看来,他似乎忘了第一天他们联手揍他的事了。他还一本正经地说:“那些人开不像你想象的那样都是骗钱的!”

⑦天气逐渐冷起来了,从我们小区通往广场的柏油路被银杏树叶染成一片金黄。像我这种爬格子的人平时是很少出门的,这天却突发奇想,想去看看弟弟是怎样工作的。正是下班的时间,广场上人来人往,弟弟被那些下班的人里三层外三层地包裹着,吉他声、歌声硬是从人群中传了出来。呵呵,这小子,一首看似普普通通的流行歌曲,倒是被他整出了“绕梁三日”的感觉。我好不客易挤了进去,看见弟弟面前的琴盒里己悠闲地躺着不少的零钱和整钞,这些钞票和它们新的主人一样,流出一脸的得意。

⑧我从人群中退出来,躲在一边。望着落日那诱人的余晖,我点上了一支烟。渐渐地,围拢的人群散去了,弟弟艰难地站起来,把琴盒里的钱散发给周围的乞丐们。呵呵,原来整个秋天,他都是替那些曾经打过他的人讨过冬的钱啊!我想起弟弟在他的小说中说:“网上说今年冬天会更冷,这回你们冬天不用出来了!”

⑨为了不让弟弟看到我,我先跑回家,站在一楼的窗口,看着弟弟慢悠悠地走回来,凉凉的风吹动他长长风衣的下摆,他脸上依然是满足的神情。一进门,他立刻接了一副神情,急急地甩了风衣,脱下裤子,把左腿的义肢摘下来,疼得呲牙咧嘴,腿根的断处,已经磨得不堪入目。我忙为他抹药,再把他抱回房间。

⑩那个夜里,我在弟弟更断的小说中,看到到他借主人公的口说出的几句话:“现在才发现,幸福的事其实是给别人以帮助。而且经历之后才知道,在那份帮助别人而得到的幸福面前,自己的痛苦微不足道。”弟弟在说着他自己的心声啊!

(1)运用本堂课学的略读的方法,5分钟限时阅读,用简洁的语言概括本文的主要内容。

文中多次出现弟弟的“长风衣”,运用本堂课所学,细读文章分析其作用。

三、表达与交流

1.学完本课后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,和同学讨论这个话题。将小组讨论结果形成为一张PPT,在“课前三分钟”展示。

【参考答案】

【参考示例】

一、1.B,迷茫,A,陡峭,B,zhài 露宿,miè,qī,简陋,pèn,niǎn,扛,悠闲,A,jīng,折损

二、1.(1)①点明故事发生地点:驿路,是“我”和老余在边疆行走的道路,是助人为乐的雷锋精神长盛不衰的地域见证。②梨花含义丰富,不仅是自然界的梨花,也指哈尼小姑娘和不断发扬光大的雷锋精神,梨花将自然美和人物的心灵美巧妙联系为一体。③借用陆游诗句,带着古典诗意,为文章增添文化韵味。

(2)世间雷锋时时现

2.(1)腿有残疾的弟弟每天到广场上弹吉他并把挣到的钱散发给周围的乞丐。

(2)①揭示了弟弟不是一般的乞讨者,用风衣能更好体现弟弟身上的艺术气质,他的“工作”绝不是为了钱。②因为穿风衣还能掩饰弟弟有残疾的腿,体现了弟弟坚强的个性。③风衣推动了小说的情节发展,很好地起到串联“弟弟挨打”、“坚持到广场弹吉他”等情节的作用。

三、1.略

部编版语文七年级下册第四单元《驿路梨花》教学设计

【学习目标】1.能通过查阅工具书,识记、理解、运用本课生字词,提升语言运用能力。2.能通过回顾略读方法,略读课文,把握文章大意,感受文中人物的精神,传承中华美德,从而提升理解感悟能力。3.能通过细读课文,分析文章多处出现“梨花”、设置悬念的效果,能对课文内容和表达技巧说出自己的感受和心得,从而提升分析综合、鉴赏评价能力。

【评价任务】1.课前预习,查阅工具书给生字词注音,检测生字词。(第1课时,指向目标一)2.略读课文,找出故事中的人物及事件,思考“谁是小茅屋的主人?”(第1课时,指向目标2)3.细读课文,理解“梨花”含义,思考其多次出现对全篇结构的作用。(第1课时,指向目标3)4.按要求复述课文,比较行文顺序,寻找悬念及误会,分析表达效果。(第2课时,指向目标3)5.细读课文,思考作者在写法上还有哪些匠心独运之处?发表自己的看法。(第2课时,指向目标3)

【学习过程】 二次备课

第二课时【导入】上节课,我们学习了充满温情与诗意的文章《驿路梨花》,被文中朴实的民风所打动。这堂课,让我们继续寻找美好。活动一、复述课文 比较顺序(指向目标1、2)1.回忆课文内容,按要求的顺序复述课文。(1)以“我”的所见所闻为顺序(2)以小茅屋修建、维护为顺序要求:至少用上三个“读读写写”里的生字词。预设1:我和老余发现竹篾泥墙的小屋,瑶族老人扛米送粮到小茅屋。我们以为瑶族老人是小茅屋的主人,解除误会后,第二天我们共同修葺小茅屋。正在这时,我们看到了一群哈尼小姑娘,正感谢她们,她们讲述了小茅屋的来历。预设2:解放军遇雨路过建造小茅屋,梨花深受感动,常常照料小茅屋。梨花出嫁后一群哈尼小姑娘接过任务照管小茅屋。瑶族老人打猎迷茫之际,发现小茅屋并在此借宿过。后来扛米送粮时与在此借宿的我和老余相遇。第二天,我们一起修葺小茅屋。2.比较两种记叙顺序,你认为哪一种更好?为什么?预设:以“我”的所见所闻为顺序设置情节更好,因为叙述者视角的局限,会自然而然地产生悬念和误会,使故事情节一波三折。活动二、细读课文 分析悬念(指向目标3)1.小组合作:找出文中层层设置的悬念和误会,并结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果吗?预设:行文过程中依次设置的悬念是①第8段“这是什么人的房子呢?”②第17段“主人家是谁?”③第32段“解放军为什么要盖小茅屋?”其中最大的悬念是“小茅屋的主人家是谁?”由此产生两个误会是:①主人是瑶族老人②主人是哈尼小姑娘。这种写法的表达效果:①激发读者阅读兴趣,满足读者的好奇心;②使情节一波三折,增加可读性;③不断地猜想,不断地否定,这使得故事容纳进更多美好的人物,扩大了文本的容量,拓宽了人物表现的“面”。④通过误会,让瑶族老人和哈尼小姑娘讲故事,自然而然地补充内容,增加了表现雷锋精神的力量。小结:作者用悬念层叠的手法,让故事逶迤展开。用描写误会的手法,漾起故事中的波澜。由几个人分别讲述很多动人的故事,显现出故事之中有故事的构思特色。活动三、回顾课文 寻找妙点(指向目标3)1.头脑风暴:《驿路梨花》能在众多赞美助人为乐精神的文章中脱颖而出,除了设置悬念误会使情节一波三折,你发现作者还做了哪些巧妙的安排呢?预设:(1)用描写人物群像的方式,表现和赞美了雷锋精神、边疆民风与助人为乐的社会风尚。(2)解放军战士与“梨花”姑娘并未出场,通过瑶族老人和哈尼小姑娘的语言塑造他们的形象,是侧面描写。人物未出场有一种虚写的诗意美。(3)在记叙过程中,瑶族老人和哈尼族小姑娘都讲述了之前发生的事,属于插叙。课文行文顺叙和插叙结合。(4)文章中多处环境描写,营造的温情与诗意,文本内核是传统的,“为人民服务”和“雷锋”只是借着行文顺势点出,并未刻意突出强调。……(此环节学生分享自己的发现,教师顺势点拨、肯定、鼓励。尊重学生成果,不做过深探讨。)小结:充满诗意的标题,情致美好的点睛之笔,正侧的结合,虚笔的描写,插叙的运用,都让故事有了咀嚼不尽的韵味。课堂小结:通过这一节课的学习,你有哪些收获? 预设:理清了行文的顺序了解小说设置悬念误会的妙处【学后反思】学习完本课后,可以从以下几个方面展开反思:1.读完一篇小说,能否发现作者设置的悬念和误会,并分析其妙处?2.想一想学了本文,在写作的构思和写法上能给你什么启示?

【板书设计】驿路梨花彭荆风

【作业设计】

一、阅读与鉴赏

课堂巩固

《驿路梨花》中作者设置了三处悬念、两处误会,其中第一处悬念是?结合课文内容说说其表达效果。

请你根据本堂课所学,自行设置一个问题,邀请同桌解答,再用不同颜色的笔写上你的答案。

2.课外迁移

广场上弹吉他的弟弟

①太阳刚刚爬过对面楼房的顶上,弟弟便开始忙活起来,穿上那件浅灰色的长风衣,背着那把破古他出门,去家附近的一个不大不小的广场上班了。

②弟弟所谓的工作,在我看来,和他周围那些面前摆着破碗或者竖着写满悲惨经历的牌子的人一样,是希望得到别人的施舍。但只有他称那是工作,而且他是很认真地说那是他的工作。

③他第一次去的时候,我笑着对他说:“你周围的那些人,不会让你抢他们的生意的!”他神秘地笑笑,说:“我自有办法!”只是那天中午回来,弟弟的长风衣上布满了脚印,他连饭也没吃,回到自己的房间,一会儿使传出了呻吟声。到了午后,他居然起来了,而且把风衣上的灰掸得很干净,背上琴又要出去。我叫住他:“换身行头吧,你穿成这样去,不挨打才怪!”他留给我一个倔强的背影,走起路来,腿有点微瘸,看来被教训得不轻。

④晚上弟弟回来后种采飞扬,衣服也干净,看来他下午不但没有挨打,生意好像也不错。我打开他的琴盒,却是一个硬币也没倒出来,于是笑说:“你连一毛钱部没挣到,还乐得像检了金条一样!”他故作高深地一耸肩:“太俗,张口闭口都是钱!我这高雅的艺术艺是金钱能衡量的?”

⑤我曾在一个网站上看到过弟弟的长篇玄幻小说,他同时开了两本书,都已经签约上架,也已经出版了第一本的第一部。我常批评他:“白天的时间用来在家写书多好,你知道那些读者对你的作品有多么期待?你对得起他们吗?”他回应我的依然是背着琴盒有些酷酷的背影。

⑥快冬天了,弟弟还是那身装束。我曾对他说:“你得多买几件风衣了,总穿一件,观众们会有视觉疲劳!”他却说:“没多长时间了,冬天我就不去了,太冷,旁边的那些人冬天也很少出来!”呵呵,他居然跟那些乞丐对比上了。在我看来,他似乎忘了第一天他们联手揍他的事了。他还一本正经地说:“那些人开不像你想象的那样都是骗钱的!”

⑦天气逐渐冷起来了,从我们小区通往广场的柏油路被银杏树叶染成一片金黄。像我这种爬格子的人平时是很少出门的,这天却突发奇想,想去看看弟弟是怎样工作的。正是下班的时间,广场上人来人往,弟弟被那些下班的人里三层外三层地包裹着,吉他声、歌声硬是从人群中传了出来。呵呵,这小子,一首看似普普通通的流行歌曲,倒是被他整出了“绕梁三日”的感觉。我好不客易挤了进去,看见弟弟面前的琴盒里己悠闲地躺着不少的零钱和整钞,这些钞票和它们新的主人一样,流出一脸的得意。

⑧我从人群中退出来,躲在一边。望着落日那诱人的余晖,我点上了一支烟。渐渐地,围拢的人群散去了,弟弟艰难地站起来,把琴盒里的钱散发给周围的乞丐们。呵呵,原来整个秋天,他都是替那些曾经打过他的人讨过冬的钱啊!我想起弟弟在他的小说中说:“网上说今年冬天会更冷,这回你们冬天不用出来了!”

⑨为了不让弟弟看到我,我先跑回家,站在一楼的窗口,看着弟弟慢悠悠地走回来,凉凉的风吹动他长长风衣的下摆,他脸上依然是满足的神情。一进门,他立刻接了一副神情,急急地甩了风衣,脱下裤子,把左腿的义肢摘下来,疼得呲牙咧嘴,腿根的断处,已经磨得不堪入目。我忙为他抹药,再把他抱回房间。

⑩那个夜里,我在弟弟更断的小说中,看到到他借主人公的口说出的几句话:“现在才发现,幸福的事其实是给别人以帮助。而且经历之后才知道,在那份帮助别人而得到的幸福面前,自己的痛苦微不足道。”弟弟在说着他自己的心声啊!

(1)请你细读本文,找出一处悬念并分析其作用。

(2)将本文与《驿路梨花》一文做比较,从主题上说说它们的异同。

3.分层选做

(1)如何在顺叙中追溯往事?《驿路梨花》和本文都是借人物语言来达到这一目的。

《驿路梨花》

一是借 之口,讲述 ;

一是借 之口,讲述 ;

本文是借 之口,讲述 ;

这种记叙的顺序叫 ,能使文章结构紧凑,容量大而文字节省。

本文作者这样写的用意是:

【参考答案】

1.(1)第一处悬念是第8段“这是什么人的房子呢?”其作用是①激发读者阅读兴趣,满足读者的好奇心;②为下文瑶族老人的出场做铺垫,丰富文章内容,扩大了文本的容量;③使情节一波三折,增加可读性;

(2)略

2.(1)第③④段设置悬念:为什么弟弟中午回来时长风衣上布满了脚印,晚上回来时却干干净净?第⑧段解释悬念:原来弟弟挣钱是为了帮助乞丐。这样写能激发读者阅读兴趣,推动情节发展,唤起我去看弟弟工作的好奇心,突显出弟弟助人为乐的形象。

(2)①同:都赞美了助人为乐的精神;②异:《驿路梨花》通过描写人物群像的方式,赞美这一风尚,还突出了雷锋精神的传递和传承,具有生生不息的旺盛生命力。

3.瑶族老人,送粮食的原因、小茅屋主人的信息

哈尼小姑娘,小茅屋的来历及梨花照料小茅屋的事实

插叙

①写弟弟放弃白天进行网络写作而去广场上弹奏吉他,为下文写他这样做并不是为了乞讨赚钱,而是为了更好帮助那些需要帮助的人做铺垫,体现弟弟的善良;②并照应了下文他对乞丐的关怀和所抒发的“心声”。

以花喻人

……

以花喻人

巧设悬念

……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读