统编版语文九年级下册第七课溜 索练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级下册第七课溜 索练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-23 20:23:32 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文九年级下册第七课溜 索练习题(含答案)

积累与运用

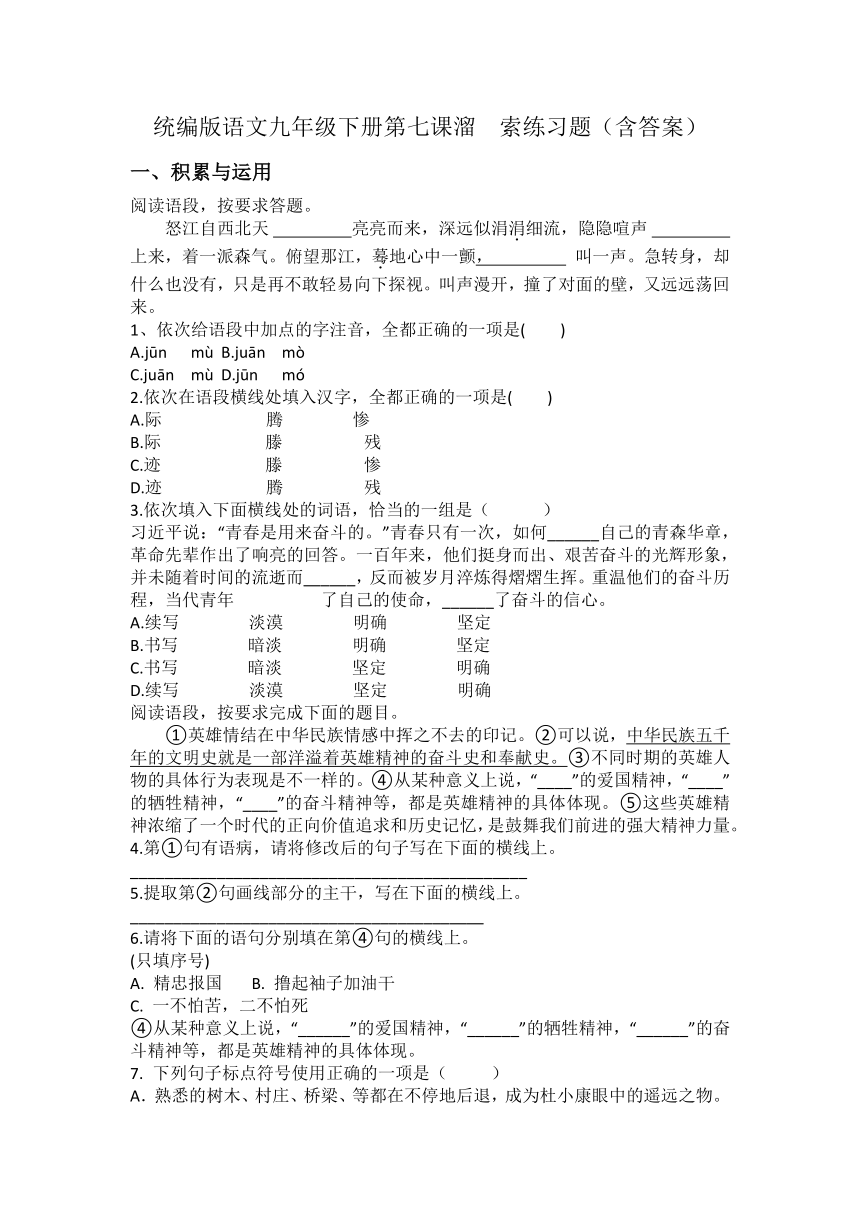

阅读语段,按要求答题。

怒江自西北天 亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声 上来,着一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤, 叫一声。急转身,却什么也没有,只是再不敢轻易向下探视。叫声漫开,撞了对面的壁,又远远荡回来。

1、依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )

A.jūn mù B.juān mò

C.juān mù D.jūn mó

2.依次在语段横线处填入汉字,全都正确的一项是( )

A.际 腾 惨

B.际 滕 残

C.迹 滕 惨

D.迹 腾 残

3.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是( )

习近平说:“青春是用来奋斗的。”青春只有一次,如何______自己的青森华章,革命先辈作出了响亮的回答。一百年来,他们挺身而出、艰苦奋斗的光辉形象,并未随着时间的流逝而______,反而被岁月淬炼得熠熠生挥。重温他们的奋斗历程,当代青年 了自己的使命,______了奋斗的信心。

A.续写 淡漠 明确 坚定

B.书写 暗淡 明确 坚定

C.书写 暗淡 坚定 明确

D.续写 淡漠 坚定 明确

阅读语段,按要求完成下面的题目。

①英雄情结在中华民族情感中挥之不去的印记。②可以说,中华民族五千年的文明史就是一部洋溢着英雄精神的奋斗史和奉献史。③不同时期的英雄人物的具体行为表现是不一样的。④从某种意义上说,“____”的爱国精神,“____”的牺牲精神,“____”的奋斗精神等,都是英雄精神的具体体现。⑤这些英雄精神浓缩了一个时代的正向价值追求和历史记忆,是鼓舞我们前进的强大精神力量。

4.第①句有语病,请将修改后的句子写在下面的横线上。

______________________________________________

5.提取第②句画线部分的主干,写在下面的横线上。

_________________________________________

6.请将下面的语句分别填在第④句的横线上。

(只填序号)

A. 精忠报国 B. 撸起袖子加油干

C. 一不怕苦,二不怕死

④从某种意义上说,“______”的爱国精神,“______”的牺牲精神,“______”的奋斗精神等,都是英雄精神的具体体现。

下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.熟悉的树木、村庄、桥梁、等都在不停地后退,成为杜小康眼中的遥远之物。

B.赞曰,黔娄之妻有言,“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”。

C.李纨,宝钗,探春,宝玉听得此信,都远远的站在山坡上瞧看他,只见他皱一回眉,又自己含笑一回。

D.“他就是水生?第五个?都是生人,怕生也难怪的;还是宏儿和他去走走。”母亲说。

8. 班级开展“漫话探险”综合性学习活动,请你参与。

(1)从古到今,世界上出现了一批又一批的探险家,他们走南闯北,打开了自然界一扇扇紧闭的门窗,让我们知道了世界上的许多秘密。请你举出一位著名探险家,并简要介绍一下他。

(2)学校准备在暑期举办生存夏令营活动,现招聘志愿者前往挑战。挑战的地点有荒岛、荒山、荒漠、荒原等。到时候只许带极少量的食品和最基本的生活用品。作为招聘小组的成员,请你就应聘人员选择的挑战地点设计两个面试问题。(挑战地点自选)

(3)在这次夏令营活动中,如果在野外遇到了危险,需要求救,你将采取哪些方法?(至少写两种)

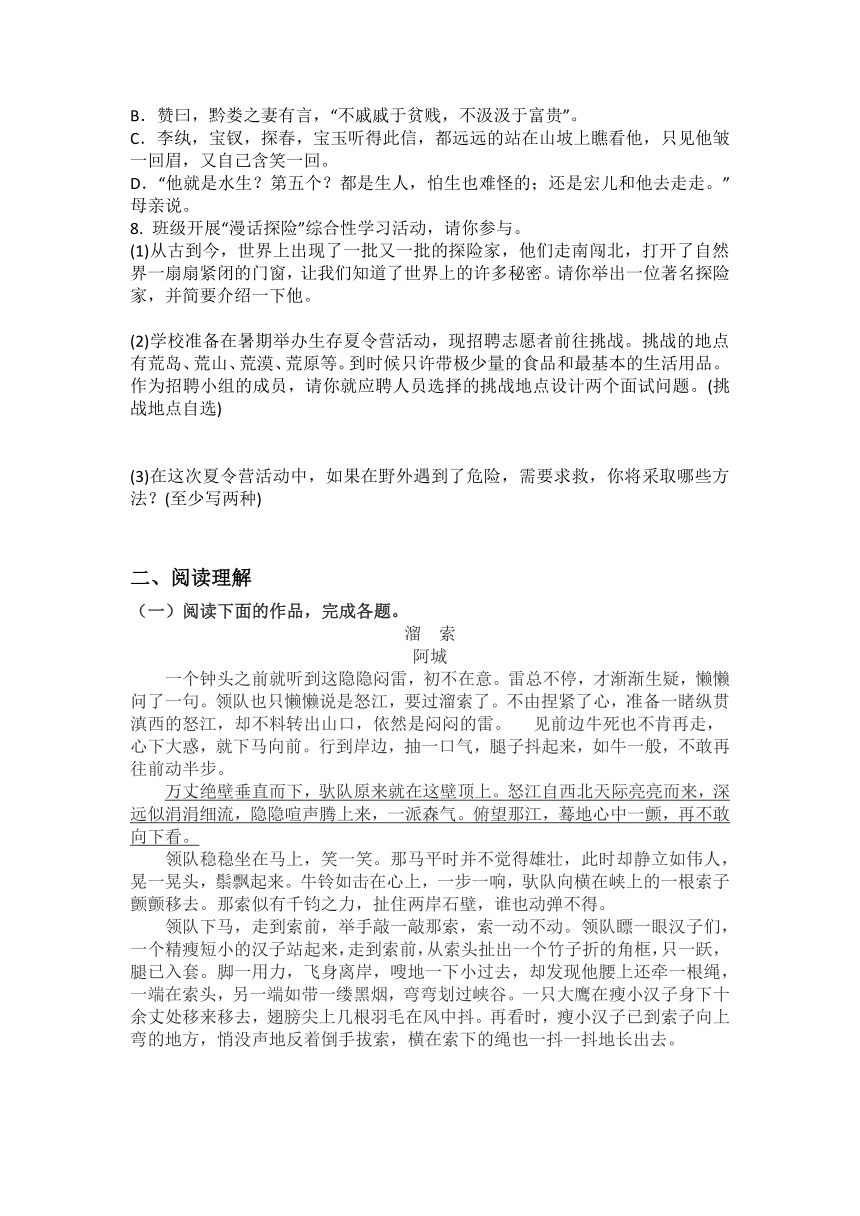

阅读理解

(一)阅读下面的作品,完成各题。

溜 索

阿城

一个钟头之前就听到这隐隐闷雷,初不在意。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。领队也只懒懒说是怒江,要过溜索了。不由捏紧了心,准备一睹纵贯滇西的怒江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。 见前边牛死也不肯再走,心下大惑,就下马向前。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上。怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

领队稳稳坐在马上,笑一笑。那马平时并不觉得雄壮,此时却静立如伟人,晃一晃头,鬃飘起来。牛铃如击在心上,一步一响,驮队向横在峡上的一根索子颤颤移去。那索似有千钧之力,扯住两岸石壁,谁也动弹不得。

领队下马,走到索前,举手敲一敲那索,索一动不动。领队瞟一眼汉子们,一个精瘦短小的汉子站起来,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖地一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡谷。一只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛在风中抖。再看时,瘦小汉子已到索子向上弯的地方,悄没声地反着倒手拔索,横在索下的绳也一抖一抖地长出去。

大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。三条汉子站起来,拍拍屁股,一个一个小过去。领队哑声问道:“可还歇?”余下的汉子漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

牛早卧在地上,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一条牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄。过了索子一多半,那边的汉子用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。这边的牛哀哀地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。之后是运驮子,就玩一般了。这边的汉子也一个接一个飞身小过去。

我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反倒抓得紧。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。猛然耳边有人笑:“莫抓住不撒手,看脚底板!”方才觉出已到索头。慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。

猛听得空中一声唿哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。

牛终于又上了驮,铃铛朗朗响着,似是急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

(选自《阿城精选集》,有删改)

9.文中画线部分描写了峡谷险峻气势,请分析其表现特色。

_____________________________________________________________________

10.本文用不少笔墨写牛,这对环境描写和人物刻画各有什么作用?

_____________________________________________________________________

11.文中写领队比较分散,请统观全文,简要分析领队形象。

_____________________________________________________________________

12.本文写了驮队飞渡峡谷的故事,请探究其中的深刻意蕴和作者的情感取向。

_____________________________________________________________________

(二)阅读下文,回答问题。

那时的歌

史铁生

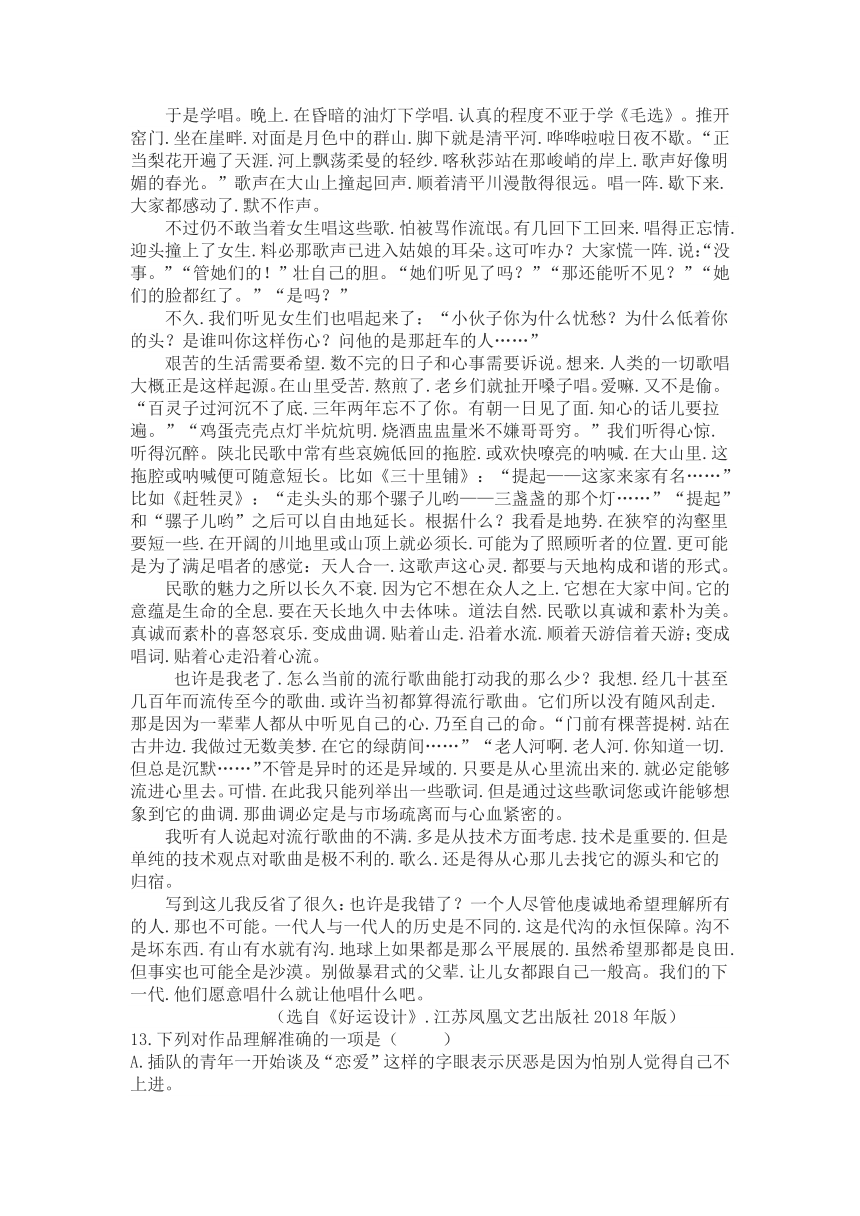

那时.爱情常被认为是一种错误。革命样板戏里的英雄人物差不多全是独身。那时的歌曲除了《国歌》.外国歌曲除了《国际歌》.一概被指责为“黄色”。

我们去插队的二十个人.都是十七八岁。从北京到延安.一路上互相勉励:“咱们不能消沉。”“对!”“咱们不能学坏。”“对!“咱们不能谈恋爱.不能结婚。”“唏.谈恋爱?”所有人都一副厌恶的表情。

但是插队的第二年.我们竟然纷纷唱起“黄歌”来。不知是谁弄来一本《外国名歌200首》.里面有《莫斯科郊外的晚上》.有《喀秋莎》.有《灯光》《小路》……大家先被歌词吸引.譬如:“一条小路曲曲弯弯细又长.一直通向迷雾的远方.我要沿着这条细长的小路.跟随我的爱人上战场……”譬如:“有位年轻的姑娘.送战士去打仗。他们黑夜里告别.在那台阶前。透过淡淡的薄雾.青年看见.在那姑娘的窗前.还闪烁着灯光。”多美的歌词.大家都说不仅不黄而且很革命。

于是学唱。晚上.在昏暗的油灯下学唱.认真的程度不亚于学《毛选》。推开窑门.坐在崖畔.对面是月色中的群山.脚下就是清平河.哗哗啦啦日夜不歇。“正当梨花开遍了天涯.河上飘荡柔曼的轻纱.喀秋莎站在那峻峭的岸上.歌声好像明媚的春光。”歌声在大山上撞起回声.顺着清平川漫散得很远。唱一阵.歇下来.大家都感动了.默不作声。

不过仍不敢当着女生唱这些歌.怕被骂作流氓。有几回下工回来.唱得正忘情.迎头撞上了女生.料必那歌声已进入姑娘的耳朵。这可咋办?大家慌一阵.说:“没事。”“管她们的!”壮自己的胆。“她们听见了吗?”“那还能听不见?”“她们的脸都红了。”“是吗?”

不久.我们听见女生们也唱起来了:“小伙子你为什么忧愁?为什么低着你的头?是谁叫你这样伤心?问他的是那赶车的人……”

艰苦的生活需要希望.数不完的日子和心事需要诉说。想来.人类的一切歌唱大概正是这样起源。在山里受苦.熬煎了.老乡们就扯开嗓子唱。爱嘛.又不是偷。“百灵子过河沉不了底.三年两年忘不了你。有朝一日见了面.知心的话儿要拉遍。”“鸡蛋壳壳点灯半炕炕明.烧酒盅盅量米不嫌哥哥穷。”我们听得心惊.听得沉醉。陕北民歌中常有些哀婉低回的拖腔.或欢快嘹亮的呐喊.在大山里.这拖腔或呐喊便可随意短长。比如《三十里铺》:“提起——这家来家有名……”比如《赶牲灵》:“走头头的那个骡子儿哟——三盏盏的那个灯……”“提起”和“骡子儿哟”之后可以自由地延长。根据什么?我看是地势.在狭窄的沟壑里要短一些.在开阔的川地里或山顶上就必须长.可能为了照顾听者的位置.更可能是为了满足唱者的感觉:天人合一.这歌声这心灵.都要与天地构成和谐的形式。

民歌的魅力之所以长久不衰.因为它不想在众人之上.它想在大家中间。它的意蕴是生命的全息.要在天长地久中去体味。道法自然.民歌以真诚和素朴为美。真诚而素朴的喜怒哀乐.变成曲调.贴着山走.沿着水流.顺着天游信着天游;变成唱词.贴着心走沿着心流。

也许是我老了.怎么当前的流行歌曲能打动我的那么少?我想.经几十甚至几百年而流传至今的歌曲.或许当初都算得流行歌曲。它们所以没有随风刮走.那是因为一辈辈人都从中听见自己的心.乃至自己的命。“门前有棵菩提树.站在古井边.我做过无数美梦.在它的绿荫间……”“老人河啊.老人河.你知道一切.但总是沉默……”不管是异时的还是异域的.只要是从心里流出来的.就必定能够流进心里去。可惜.在此我只能列举出一些歌词.但是通过这些歌词您或许能够想象到它的曲调.那曲调必定是与市场疏离而与心血紧密的。

我听有人说起对流行歌曲的不满.多是从技术方面考虑.技术是重要的.但是单纯的技术观点对歌曲是极不利的.歌么.还是得从心那儿去找它的源头和它的归宿。

写到这儿我反省了很久:也许是我错了?一个人尽管他虔诚地希望理解所有的人.那也不可能。一代人与一代人的历史是不同的.这是代沟的永恒保障。沟不是坏东西.有山有水就有沟.地球上如果都是那么平展展的.虽然希望那都是良田.但事实也可能全是沙漠。别做暴君式的父辈.让儿女都跟自己一般高。我们的下一代.他们愿意唱什么就让他唱什么吧。

(选自《好运设计》.江苏凤凰文艺出版社2018年版)

13.下列对作品理解准确的一项是( )

A.插队的青年一开始谈及“恋爱”这样的字眼表示厌恶是因为怕别人觉得自己不上进。

B.知识青年在偷偷得到的外国名歌歌词里感受到特定战争年代里不乏美好纯洁的情愫。

C.女生们开始唱起这些歌.说明她们对插队的某位小伙有好感.通过歌唱来传递爱意。

D.作者用传统陕北民歌与时下流行歌曲类比.想说明好歌都具有天人合一的美妙境界。

14.作者在作品发表前又作了修改。比较原稿和改定稿.说说这些修改好在哪里。

原稿 改定稿

①① ……歌声在大山上引起回声.顺着清平川传出了很远。 ……歌声在大山上撞起回声.顺着清平川漫散得很远。

①② ……这可咋办?大家好容易冷静下来.说:“没事。”“管她们的!”“她们听见了吗?”“那还能听不见?”“她们的脸都红了。”“是吗?” ……这可咋办?大家慌一阵.说:“没事。”“管她们的!”壮自己的胆。“她们听见了吗?”“那还能听不见?”“她们的脸都红了。”“是吗?”

(1)

(2)

15.通观全文.作者写“那时的歌”.表达了哪些思想感情?

16.班上同学想参加学校《经典咏流传》活动.想把《十五从军征》加上民歌曲调进行演绎。作为同学.你会给他怎样的建议?

同学:我想在“十五从军征.八十使得归”这一句里加上叹词.可不知如何下手。

你: (1)

同学:嗯.好像不错.你能具体说说理由吗?

你: (2)

(三)阅读下面的文字,完成各题。

卧铺

阿城

第一班坐火生的卧铺,心跳着进了卧铺车厢。嗬,像现代化养鸡场,一格一格的,三层到顶。我是中铺,下铺是一个兵,头剃得挺高,冲我笑笑,问:“你到哪儿 ”河南人。对面下铺一位老者听说我去南方,就说:“南方还暖和,北边儿眼瞅着冷啦。您瞧这位同志,都用上大衣了。”河南兵一笑,说:“部队上发了绒衣裤儿,俺回家探亲,先领了大衣。”

开车铃声响了。呆了一会儿,又慢慢来了一个挺年轻的姑娘。

那姑娘拉平了声儿说:“谁的 别放在人家这里行不行 ”我把提包放在我对面的中铺上了,于是赶紧提下来,说:“对不起,忘了忘了。”姑娘借着窗玻璃,理了一下头发,脱掉半高跟儿鞋,上了中铺,打开书包,取出一本儿书,立刻就看进去了。河南兵坐得很直,手捏成拳头放在膝上,脸红红地对我说:“学文化哩!”

我点起一支烟。姑娘用手挺快地在脸前挥了挥,眉头皱起来,侧身儿向里,仍旧看书。河南兵对我说:“你不抽烟不中?”我学着他的音儿:“中。”把烟熄了。

车开了。那老者拉了毯子睡下。河南兵仍旧坐得很直,我正想说什么,就听车厢过道口闹起来。河南兵伸出头去,说:“敢是俺的战友儿看俺来?”他们这一吵,惊动了卧铺车厢的人,上上下下伸出头来,睁着眼问:“怎么了 ”那个结实兵一边走一边挥着手,说:“没啥,没啥。俺们到俺们战友儿这儿来看看卧铺是个啥样子。”大家笑起来,又都缩回去。

我问:“就买了一张卧铺?”河南兵红了脸。结实兵粗声大气地说:“俺这位战友儿的娘才有意思来!坐过几回火车儿,就是不知道卧铺是个啥样子,来信问他当了兵可是能坐卧铺儿 俺这位战友儿硬是借了钱买了一张卧铺票儿坐,回去给娘学说。俺们讲说沾个光,也来望望,回去也给俺们家里人学说。”说到这里,中铺的姑娘扭动了一下。仍旧看书。河南兵赶忙说:“你小声儿说话不中 这卧铺里的人净是学文化的,看惊动了。”结实兵这才发觉中铺躺着一个姑娘,笑着打了河南兵一拳:“你小子坐卧铺儿不说,还守着个姑娘,看美得你!”姑娘使劲动了一下。河南兵臊红了脸,说:“你不敢乱说!”结实兵很高兴地回去了。其他的兵一个一个地来,都很仔细地瞧那个姑娘的背影,倒不象是看卧铺来的。

参观完了,河南兵显得挺累,叹一口气,从挎包里摸出一个果子,递给我说:“你吃。”我急忙也拿出一个果于说:“我有。”推让了一会儿,互相拿了对方的果子。有闲没盐地聊了半天,都说睡觉吧。河南兵扯出军大衣,问我:“你盖 ”我说:“铺上有毯子。”

上了中铺,我看那边的姑娘已不再读书,蜷起身子睡着,瞄了瞄老者,正是香甜的时候。我头冲窗子躺下,后半夜,裹紧了毯子,真有点冷。

大清早,忽然被一声喊叫吓了一跳:“这是谁的呀 这么大味儿!”我连忙扭头去看。只见那个姑娘半撑着身子,用拇指和食指拈起一件大衣的布领子,往外拽着。

车厢的人闻声过来好几个,睁着眼看那姑娘。那老者躺在下铺,立屈着腿说:“姑娘家说话好听点儿!半夜看你冷,替你盖了,怎么就脏了你 总比冻着强吧?”河南兵从底下冒出来,后脖子也是红的,说:“醒啦 大衣是俺的哩”看热闹的人都笑起来,散回去。

我下到下铺,只见河南兵叠他的大衣。放在枕头上,又抻,又抹。我笑着说:“你的大衣有什么味儿 ”河南兵也不回头,说:“咋会来?许是他们借穿照相 那么一小会儿,不会串味儿来!”

我抬头看了看姑娘,姑娘低了头,僵坐在中铺。女子早上没有梳洗大约是最难看的时候。

老者不说话,只用手轻轻拍着膝盖,噘起下嘴唇儿。

我呆不自在,就洗漱去了。回来一看,三个人还在那里。

我问河南兵:“你不洗洗 ”河南兵这才抬起头来:“俺不洗了,到了家,痛痛快快用热水洗,娘高兴哩。”我说:“也不能叫老婆看个累赘相呀。”河南后说:“哪儿来老婆?”我说:“当了兵,还不是有姑娘想跟着 ”河南兵说:“咋说哩!俺借钱坐卧铺儿,东西买少了,怕是人家不愿意哩!”老者笑着说:“将来当了军官,怕啥 ”河南兵看了看姑娘:“军官得有文化哩。”

姑娘正慢慢下来,歪着腰提上鞋,拿了手巾、口缸去了。半天回来,低头坐在下铺,不再看书。老者问她到哪儿,她借答话,看了一眼河南兵,又低下头去。河南兵掏出果子让大家吃。我把到手的一个转给姑娘。姑娘接了,却放在手里并不吃。老者扭脸时姑娘说:“洗洗吃吧,不脏。”姑娘更埋了头,我赶忙把我的刀递过去。姑娘接了,拿在手里慢慢地削。削好,又切成几瓣儿,抬起头,朝大家笑一笑,慢慢地小口儿小口儿吃起来。

17.从人物描写手法的角度赏析文中画线句的表达效果。

18.河南兵有哪些性格特点,请简要分析。

19.本篇小说的语言独具特色,请具体分析。

20.对于河南兵对年轻姑娘的种种“呵护”,有人支持,也有人反对,结合文本内容谈谈你的看法与理由

答案

1、B 2.A 3.B 4.英雄情结是中华民族情感中挥之不去的印记 5.文明史是奋斗史和奉献史。6.A C B 7.D

8.(1)示例:徐霞客。他是明代著名的探险家,也是一位杰出的地理学家、旅行家和文学家。他一生钟情于山水,志在四方。在“学而优则仕”的封建时代,他克服难以想象的困难,周游全国,探索大自然的奥秘,呕心沥血著成《徐霞客游记》。

(2)示例:①在荒漠中你如何获得水源?②在荒漠中你如何判断方向?

(3)示例:①放烟、点火(白天用烟,即在燃火上放一些新鲜树叶等,生成烟雾,以便通知外界。夜晚,在开阔地带,向可能存在的居民区方向点三堆明火,用火光传达求救信号)。

②发信号(白天借助阳光,用镜子向可能存在的居民区方向或空中的救援飞机反射光信号。夜晚用手电筒,向求救方向不间断地发射求救信号)。

9.以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

10、牛不肯挪动半步的恐惧和溜索时流泪发抖:

(1)侧面表现怒江峡谷的高峻险恶;

(2)与“我”“战战兢兢”互相映衬;又与领队及汉子的勇敢无畏形成反衬。

11、(1)“懒懒”地说话、“稳稳”地坐在马上:表现他在怒江天险前的从容不迫,胸有成竹;

(2)敲一敲溜索,“吼”我过江:表现他认真负责,关爱部下;

(3)瞟一眼,问一声:表现他受人尊敬,与手下配合默契;

(4)一声唿哨、最后一个过溜索:表现他的英雄气概,粗犷豪迈。

12、深刻意蕴:

(1)飞渡峡谷的情景:表现人在自然面前接受挑战,战胜艰险;

(2)驮队的人际关系:体现团结协作,相互信任,关心爱护;

(3)动物形象:隐喻人应该像雄鹰飞翔、像骏马奔驰,而不是像牛那样软弱畏缩;

(4)“我”与领队的对照:表示人会在艰苦磨炼中成长。

情感取向:

(1)骏马、雄鹰、高山峡谷:对雄奇险峻崇高的赞美;

(2)领队、精瘦汉子:对乐观向上人生态度的赞美;

(3)牛的恐惧、发抖:对平庸、畏难的厌弃;

(4)本文所写生存画面:张扬了原始、野性的阳刚之美。

13、D

14、①“撞”与“引”相比.更能形象地说明歌声的浑厚响亮.富于质感.也更显得四周群山的高大坚实;“漫散”与“传出”相比.更形象地体现歌声余音轻柔.袅袅不绝。

②“大家慌一阵”可以让读者充分想象当时唱歌小伙子的狼狈.突出了小伙子们的淳朴;“壮自己的胆”写出了小伙子们的心理活动.与他们的对话描写配合.更凸显了他们的紧张不安和对美好感情的憧憬。

15.对插队那一段艰苦而纯真的青年岁月的真切缅怀;对优美而滋润心灵的外国名歌的真诚赞美;对青年男女纯洁美好心灵的欣赏;对回肠荡气率真自然的陕北民歌的由衷赞赏;对经典民歌的魅力是源于生命的真切领悟;对现代流行歌曲长于技术短于心灵以及过于商业的忧虑与反思;对后代能更加自由地选择自己喜爱的文艺形式的真挚祝福。

16.(1)我觉得可以这样试试.十五(哟)——从军征.八十(哎)——使得归。(2)我觉得.“ 十五”和“八十”形成了鲜明的对比.突出了离家时的年轻和归来时的衰老.在这里加上叹词能表达征人内心回首往事时的心酸.加上甩腔更显得回味悠长。

17、运用语言描写和动作描写。通过姑娘强烈的疑问和感叹,一“拈”、一“拽”的动作,表现姑娘对自己被意外盖上大衣的不满情绪和反感心理。

18.①热情淳朴(单纯):主动与“我”打招呼,分发果子,自曝没钱、没老婆等“丑事”;②有孝心:为向娘描述卧铺的样子,而借钱坐卧铺;③善良(为他人着想,关心他人):不让“我”抽烟,为姑娘盖大衣等;④有点自卑害羞,羡慕有文化的人:文中多处提及河南兵的“脸红”。

19、①质朴简洁,多用短句,生动形象地展现了生活的原貌与人物的特点;②口语化,河南方言与大量儿话音的运用,富于生活气息与地方色彩;③富于幽默感,如“嗬,像现代化养鸡场,一格一格的,三层到顶”比喻生动,又幽默诙谐;④用词准确生动,极富感染力,如“她借答话,看了一眼河南兵,又低下头去”,一个“低”字,形象地揭示了姑娘心有愧意。

20、示例一:支持河南兵的做法。理由:①让“我”熄灭烟,既是为了姑娘学习,更是一种公德意识的表现;②为姑娘盖大衣,怕姑娘半夜受凉的行为体现了中华民族淳朴善良、人与人之间相互关爱的传统美德;③他身上有一种感化的力量,正是由于河南兵的善举,加上众人的话,才使得姑娘转变了态度,由拒人之外转为接纳别人,融入车厢的和谐关系中。

示例二:反对河南兵的做法。理由:①河南兵让“我”灭烟的做法,加上战友们的玩笑话,很容易给一个年轻姑娘造成“故意讨好无事献殷勤”的错觉;②为一个陌生姑娘盖大衣的行为,尽管主观上是怕姑娘半夜受凉,但并没有考虑到姑娘的感受(或征得姑娘的同意),显得唐突,引起反感也属正常;③姑娘转变态度,更多的是主观上出于对“我”和“老者”的尊重,不想把局面弄得太尴尬。(有理有据,能自圆其说即可)

积累与运用

阅读语段,按要求答题。

怒江自西北天 亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声 上来,着一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤, 叫一声。急转身,却什么也没有,只是再不敢轻易向下探视。叫声漫开,撞了对面的壁,又远远荡回来。

1、依次给语段中加点的字注音,全都正确的一项是( )

A.jūn mù B.juān mò

C.juān mù D.jūn mó

2.依次在语段横线处填入汉字,全都正确的一项是( )

A.际 腾 惨

B.际 滕 残

C.迹 滕 惨

D.迹 腾 残

3.依次填入下面横线处的词语,恰当的一组是( )

习近平说:“青春是用来奋斗的。”青春只有一次,如何______自己的青森华章,革命先辈作出了响亮的回答。一百年来,他们挺身而出、艰苦奋斗的光辉形象,并未随着时间的流逝而______,反而被岁月淬炼得熠熠生挥。重温他们的奋斗历程,当代青年 了自己的使命,______了奋斗的信心。

A.续写 淡漠 明确 坚定

B.书写 暗淡 明确 坚定

C.书写 暗淡 坚定 明确

D.续写 淡漠 坚定 明确

阅读语段,按要求完成下面的题目。

①英雄情结在中华民族情感中挥之不去的印记。②可以说,中华民族五千年的文明史就是一部洋溢着英雄精神的奋斗史和奉献史。③不同时期的英雄人物的具体行为表现是不一样的。④从某种意义上说,“____”的爱国精神,“____”的牺牲精神,“____”的奋斗精神等,都是英雄精神的具体体现。⑤这些英雄精神浓缩了一个时代的正向价值追求和历史记忆,是鼓舞我们前进的强大精神力量。

4.第①句有语病,请将修改后的句子写在下面的横线上。

______________________________________________

5.提取第②句画线部分的主干,写在下面的横线上。

_________________________________________

6.请将下面的语句分别填在第④句的横线上。

(只填序号)

A. 精忠报国 B. 撸起袖子加油干

C. 一不怕苦,二不怕死

④从某种意义上说,“______”的爱国精神,“______”的牺牲精神,“______”的奋斗精神等,都是英雄精神的具体体现。

下列句子标点符号使用正确的一项是( )

A.熟悉的树木、村庄、桥梁、等都在不停地后退,成为杜小康眼中的遥远之物。

B.赞曰,黔娄之妻有言,“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”。

C.李纨,宝钗,探春,宝玉听得此信,都远远的站在山坡上瞧看他,只见他皱一回眉,又自己含笑一回。

D.“他就是水生?第五个?都是生人,怕生也难怪的;还是宏儿和他去走走。”母亲说。

8. 班级开展“漫话探险”综合性学习活动,请你参与。

(1)从古到今,世界上出现了一批又一批的探险家,他们走南闯北,打开了自然界一扇扇紧闭的门窗,让我们知道了世界上的许多秘密。请你举出一位著名探险家,并简要介绍一下他。

(2)学校准备在暑期举办生存夏令营活动,现招聘志愿者前往挑战。挑战的地点有荒岛、荒山、荒漠、荒原等。到时候只许带极少量的食品和最基本的生活用品。作为招聘小组的成员,请你就应聘人员选择的挑战地点设计两个面试问题。(挑战地点自选)

(3)在这次夏令营活动中,如果在野外遇到了危险,需要求救,你将采取哪些方法?(至少写两种)

阅读理解

(一)阅读下面的作品,完成各题。

溜 索

阿城

一个钟头之前就听到这隐隐闷雷,初不在意。雷总不停,才渐渐生疑,懒懒问了一句。领队也只懒懒说是怒江,要过溜索了。不由捏紧了心,准备一睹纵贯滇西的怒江,却不料转出山口,依然是闷闷的雷。 见前边牛死也不肯再走,心下大惑,就下马向前。行到岸边,抽一口气,腿子抖起来,如牛一般,不敢再往前动半步。

万丈绝壁垂直而下,驮队原来就在这壁顶上。怒江自西北天际亮亮而来,深远似涓涓细流,隐隐喧声腾上来,一派森气。俯望那江,蓦地心中一颤,再不敢向下看。

领队稳稳坐在马上,笑一笑。那马平时并不觉得雄壮,此时却静立如伟人,晃一晃头,鬃飘起来。牛铃如击在心上,一步一响,驮队向横在峡上的一根索子颤颤移去。那索似有千钧之力,扯住两岸石壁,谁也动弹不得。

领队下马,走到索前,举手敲一敲那索,索一动不动。领队瞟一眼汉子们,一个精瘦短小的汉子站起来,走到索前,从索头扯出一个竹子折的角框,只一跃,腿已入套。脚一用力,飞身离岸,嗖地一下小过去,却发现他腰上还牵一根绳,一端在索头,另一端如带一缕黑烟,弯弯划过峡谷。一只大鹰在瘦小汉子身下十余丈处移来移去,翅膀尖上几根羽毛在风中抖。再看时,瘦小汉子已到索子向上弯的地方,悄没声地反着倒手拔索,横在索下的绳也一抖一抖地长出去。

大家正睁眼望,对岸一个黑点早停在壁上。不一刻,一个长音飘过来,绳子抖了几抖。三条汉子站起来,拍拍屁股,一个一个小过去。领队哑声问道:“可还歇?”余下的汉子漫声应道:“不消。”纷纷走到牛队里卸驮子。

牛早卧在地上,两眼哀哀地慢慢眨。两个汉子拽起一条牛,骂着赶到索头。那牛软下去,淌出两滴泪,大眼失了神,皮肉开始抖。汉子们缚了它的四蹄,挂在角框上,又将绳扣住框,发一声喊,猛力一推。牛嘴咧开,叫不出声,皮肉抖得模糊一层,屎尿尽数撒泄。过了索子一多半,那边的汉子用力飞快地收绳,牛倒垂着,升到对岸。这边的牛哀哀地叫着,汉子们并不理会,仍一头一头推过去。之后是运驮子,就玩一般了。这边的汉子也一个接一个飞身小过去。

我战战兢兢跨上角框,领队吼一声:“往下看不得,命在天上!”猛一送,只觉耳边生风,僵着脖颈盯住天,倒像俯身看海。自觉慢了一下,急忙伸手在索上向身后拔去。这索由十几股竹皮扭绞而成,磨得赛刀。手划出血来,黏黏的反倒抓得紧。手一松开,撕得钻心一疼,不及多想,赶紧倒上去抓住。猛然耳边有人笑:“莫抓住不撒手,看脚底板!”方才觉出已到索头。慎慎地下来,腿子抖得站不住,脚倒像生下来第一遭知道世界上还有土地,亲亲热热跺几下。

猛听得空中一声唿哨,尖得直入脑髓。回身却见领队早已飞到索头,抽身跃下,走到汉子们跟前。

牛终于又上了驮,铃铛朗朗响着,似是急急地要离开这里。上得马上,才觉出一身黏汗,风吹得身子抖起来。顺风出一口长气,又觉出闷雷原来一直响着。

(选自《阿城精选集》,有删改)

9.文中画线部分描写了峡谷险峻气势,请分析其表现特色。

_____________________________________________________________________

10.本文用不少笔墨写牛,这对环境描写和人物刻画各有什么作用?

_____________________________________________________________________

11.文中写领队比较分散,请统观全文,简要分析领队形象。

_____________________________________________________________________

12.本文写了驮队飞渡峡谷的故事,请探究其中的深刻意蕴和作者的情感取向。

_____________________________________________________________________

(二)阅读下文,回答问题。

那时的歌

史铁生

那时.爱情常被认为是一种错误。革命样板戏里的英雄人物差不多全是独身。那时的歌曲除了《国歌》.外国歌曲除了《国际歌》.一概被指责为“黄色”。

我们去插队的二十个人.都是十七八岁。从北京到延安.一路上互相勉励:“咱们不能消沉。”“对!”“咱们不能学坏。”“对!“咱们不能谈恋爱.不能结婚。”“唏.谈恋爱?”所有人都一副厌恶的表情。

但是插队的第二年.我们竟然纷纷唱起“黄歌”来。不知是谁弄来一本《外国名歌200首》.里面有《莫斯科郊外的晚上》.有《喀秋莎》.有《灯光》《小路》……大家先被歌词吸引.譬如:“一条小路曲曲弯弯细又长.一直通向迷雾的远方.我要沿着这条细长的小路.跟随我的爱人上战场……”譬如:“有位年轻的姑娘.送战士去打仗。他们黑夜里告别.在那台阶前。透过淡淡的薄雾.青年看见.在那姑娘的窗前.还闪烁着灯光。”多美的歌词.大家都说不仅不黄而且很革命。

于是学唱。晚上.在昏暗的油灯下学唱.认真的程度不亚于学《毛选》。推开窑门.坐在崖畔.对面是月色中的群山.脚下就是清平河.哗哗啦啦日夜不歇。“正当梨花开遍了天涯.河上飘荡柔曼的轻纱.喀秋莎站在那峻峭的岸上.歌声好像明媚的春光。”歌声在大山上撞起回声.顺着清平川漫散得很远。唱一阵.歇下来.大家都感动了.默不作声。

不过仍不敢当着女生唱这些歌.怕被骂作流氓。有几回下工回来.唱得正忘情.迎头撞上了女生.料必那歌声已进入姑娘的耳朵。这可咋办?大家慌一阵.说:“没事。”“管她们的!”壮自己的胆。“她们听见了吗?”“那还能听不见?”“她们的脸都红了。”“是吗?”

不久.我们听见女生们也唱起来了:“小伙子你为什么忧愁?为什么低着你的头?是谁叫你这样伤心?问他的是那赶车的人……”

艰苦的生活需要希望.数不完的日子和心事需要诉说。想来.人类的一切歌唱大概正是这样起源。在山里受苦.熬煎了.老乡们就扯开嗓子唱。爱嘛.又不是偷。“百灵子过河沉不了底.三年两年忘不了你。有朝一日见了面.知心的话儿要拉遍。”“鸡蛋壳壳点灯半炕炕明.烧酒盅盅量米不嫌哥哥穷。”我们听得心惊.听得沉醉。陕北民歌中常有些哀婉低回的拖腔.或欢快嘹亮的呐喊.在大山里.这拖腔或呐喊便可随意短长。比如《三十里铺》:“提起——这家来家有名……”比如《赶牲灵》:“走头头的那个骡子儿哟——三盏盏的那个灯……”“提起”和“骡子儿哟”之后可以自由地延长。根据什么?我看是地势.在狭窄的沟壑里要短一些.在开阔的川地里或山顶上就必须长.可能为了照顾听者的位置.更可能是为了满足唱者的感觉:天人合一.这歌声这心灵.都要与天地构成和谐的形式。

民歌的魅力之所以长久不衰.因为它不想在众人之上.它想在大家中间。它的意蕴是生命的全息.要在天长地久中去体味。道法自然.民歌以真诚和素朴为美。真诚而素朴的喜怒哀乐.变成曲调.贴着山走.沿着水流.顺着天游信着天游;变成唱词.贴着心走沿着心流。

也许是我老了.怎么当前的流行歌曲能打动我的那么少?我想.经几十甚至几百年而流传至今的歌曲.或许当初都算得流行歌曲。它们所以没有随风刮走.那是因为一辈辈人都从中听见自己的心.乃至自己的命。“门前有棵菩提树.站在古井边.我做过无数美梦.在它的绿荫间……”“老人河啊.老人河.你知道一切.但总是沉默……”不管是异时的还是异域的.只要是从心里流出来的.就必定能够流进心里去。可惜.在此我只能列举出一些歌词.但是通过这些歌词您或许能够想象到它的曲调.那曲调必定是与市场疏离而与心血紧密的。

我听有人说起对流行歌曲的不满.多是从技术方面考虑.技术是重要的.但是单纯的技术观点对歌曲是极不利的.歌么.还是得从心那儿去找它的源头和它的归宿。

写到这儿我反省了很久:也许是我错了?一个人尽管他虔诚地希望理解所有的人.那也不可能。一代人与一代人的历史是不同的.这是代沟的永恒保障。沟不是坏东西.有山有水就有沟.地球上如果都是那么平展展的.虽然希望那都是良田.但事实也可能全是沙漠。别做暴君式的父辈.让儿女都跟自己一般高。我们的下一代.他们愿意唱什么就让他唱什么吧。

(选自《好运设计》.江苏凤凰文艺出版社2018年版)

13.下列对作品理解准确的一项是( )

A.插队的青年一开始谈及“恋爱”这样的字眼表示厌恶是因为怕别人觉得自己不上进。

B.知识青年在偷偷得到的外国名歌歌词里感受到特定战争年代里不乏美好纯洁的情愫。

C.女生们开始唱起这些歌.说明她们对插队的某位小伙有好感.通过歌唱来传递爱意。

D.作者用传统陕北民歌与时下流行歌曲类比.想说明好歌都具有天人合一的美妙境界。

14.作者在作品发表前又作了修改。比较原稿和改定稿.说说这些修改好在哪里。

原稿 改定稿

①① ……歌声在大山上引起回声.顺着清平川传出了很远。 ……歌声在大山上撞起回声.顺着清平川漫散得很远。

①② ……这可咋办?大家好容易冷静下来.说:“没事。”“管她们的!”“她们听见了吗?”“那还能听不见?”“她们的脸都红了。”“是吗?” ……这可咋办?大家慌一阵.说:“没事。”“管她们的!”壮自己的胆。“她们听见了吗?”“那还能听不见?”“她们的脸都红了。”“是吗?”

(1)

(2)

15.通观全文.作者写“那时的歌”.表达了哪些思想感情?

16.班上同学想参加学校《经典咏流传》活动.想把《十五从军征》加上民歌曲调进行演绎。作为同学.你会给他怎样的建议?

同学:我想在“十五从军征.八十使得归”这一句里加上叹词.可不知如何下手。

你: (1)

同学:嗯.好像不错.你能具体说说理由吗?

你: (2)

(三)阅读下面的文字,完成各题。

卧铺

阿城

第一班坐火生的卧铺,心跳着进了卧铺车厢。嗬,像现代化养鸡场,一格一格的,三层到顶。我是中铺,下铺是一个兵,头剃得挺高,冲我笑笑,问:“你到哪儿 ”河南人。对面下铺一位老者听说我去南方,就说:“南方还暖和,北边儿眼瞅着冷啦。您瞧这位同志,都用上大衣了。”河南兵一笑,说:“部队上发了绒衣裤儿,俺回家探亲,先领了大衣。”

开车铃声响了。呆了一会儿,又慢慢来了一个挺年轻的姑娘。

那姑娘拉平了声儿说:“谁的 别放在人家这里行不行 ”我把提包放在我对面的中铺上了,于是赶紧提下来,说:“对不起,忘了忘了。”姑娘借着窗玻璃,理了一下头发,脱掉半高跟儿鞋,上了中铺,打开书包,取出一本儿书,立刻就看进去了。河南兵坐得很直,手捏成拳头放在膝上,脸红红地对我说:“学文化哩!”

我点起一支烟。姑娘用手挺快地在脸前挥了挥,眉头皱起来,侧身儿向里,仍旧看书。河南兵对我说:“你不抽烟不中?”我学着他的音儿:“中。”把烟熄了。

车开了。那老者拉了毯子睡下。河南兵仍旧坐得很直,我正想说什么,就听车厢过道口闹起来。河南兵伸出头去,说:“敢是俺的战友儿看俺来?”他们这一吵,惊动了卧铺车厢的人,上上下下伸出头来,睁着眼问:“怎么了 ”那个结实兵一边走一边挥着手,说:“没啥,没啥。俺们到俺们战友儿这儿来看看卧铺是个啥样子。”大家笑起来,又都缩回去。

我问:“就买了一张卧铺?”河南兵红了脸。结实兵粗声大气地说:“俺这位战友儿的娘才有意思来!坐过几回火车儿,就是不知道卧铺是个啥样子,来信问他当了兵可是能坐卧铺儿 俺这位战友儿硬是借了钱买了一张卧铺票儿坐,回去给娘学说。俺们讲说沾个光,也来望望,回去也给俺们家里人学说。”说到这里,中铺的姑娘扭动了一下。仍旧看书。河南兵赶忙说:“你小声儿说话不中 这卧铺里的人净是学文化的,看惊动了。”结实兵这才发觉中铺躺着一个姑娘,笑着打了河南兵一拳:“你小子坐卧铺儿不说,还守着个姑娘,看美得你!”姑娘使劲动了一下。河南兵臊红了脸,说:“你不敢乱说!”结实兵很高兴地回去了。其他的兵一个一个地来,都很仔细地瞧那个姑娘的背影,倒不象是看卧铺来的。

参观完了,河南兵显得挺累,叹一口气,从挎包里摸出一个果子,递给我说:“你吃。”我急忙也拿出一个果于说:“我有。”推让了一会儿,互相拿了对方的果子。有闲没盐地聊了半天,都说睡觉吧。河南兵扯出军大衣,问我:“你盖 ”我说:“铺上有毯子。”

上了中铺,我看那边的姑娘已不再读书,蜷起身子睡着,瞄了瞄老者,正是香甜的时候。我头冲窗子躺下,后半夜,裹紧了毯子,真有点冷。

大清早,忽然被一声喊叫吓了一跳:“这是谁的呀 这么大味儿!”我连忙扭头去看。只见那个姑娘半撑着身子,用拇指和食指拈起一件大衣的布领子,往外拽着。

车厢的人闻声过来好几个,睁着眼看那姑娘。那老者躺在下铺,立屈着腿说:“姑娘家说话好听点儿!半夜看你冷,替你盖了,怎么就脏了你 总比冻着强吧?”河南兵从底下冒出来,后脖子也是红的,说:“醒啦 大衣是俺的哩”看热闹的人都笑起来,散回去。

我下到下铺,只见河南兵叠他的大衣。放在枕头上,又抻,又抹。我笑着说:“你的大衣有什么味儿 ”河南兵也不回头,说:“咋会来?许是他们借穿照相 那么一小会儿,不会串味儿来!”

我抬头看了看姑娘,姑娘低了头,僵坐在中铺。女子早上没有梳洗大约是最难看的时候。

老者不说话,只用手轻轻拍着膝盖,噘起下嘴唇儿。

我呆不自在,就洗漱去了。回来一看,三个人还在那里。

我问河南兵:“你不洗洗 ”河南兵这才抬起头来:“俺不洗了,到了家,痛痛快快用热水洗,娘高兴哩。”我说:“也不能叫老婆看个累赘相呀。”河南后说:“哪儿来老婆?”我说:“当了兵,还不是有姑娘想跟着 ”河南兵说:“咋说哩!俺借钱坐卧铺儿,东西买少了,怕是人家不愿意哩!”老者笑着说:“将来当了军官,怕啥 ”河南兵看了看姑娘:“军官得有文化哩。”

姑娘正慢慢下来,歪着腰提上鞋,拿了手巾、口缸去了。半天回来,低头坐在下铺,不再看书。老者问她到哪儿,她借答话,看了一眼河南兵,又低下头去。河南兵掏出果子让大家吃。我把到手的一个转给姑娘。姑娘接了,却放在手里并不吃。老者扭脸时姑娘说:“洗洗吃吧,不脏。”姑娘更埋了头,我赶忙把我的刀递过去。姑娘接了,拿在手里慢慢地削。削好,又切成几瓣儿,抬起头,朝大家笑一笑,慢慢地小口儿小口儿吃起来。

17.从人物描写手法的角度赏析文中画线句的表达效果。

18.河南兵有哪些性格特点,请简要分析。

19.本篇小说的语言独具特色,请具体分析。

20.对于河南兵对年轻姑娘的种种“呵护”,有人支持,也有人反对,结合文本内容谈谈你的看法与理由

答案

1、B 2.A 3.B 4.英雄情结是中华民族情感中挥之不去的印记 5.文明史是奋斗史和奉献史。6.A C B 7.D

8.(1)示例:徐霞客。他是明代著名的探险家,也是一位杰出的地理学家、旅行家和文学家。他一生钟情于山水,志在四方。在“学而优则仕”的封建时代,他克服难以想象的困难,周游全国,探索大自然的奥秘,呕心沥血著成《徐霞客游记》。

(2)示例:①在荒漠中你如何获得水源?②在荒漠中你如何判断方向?

(3)示例:①放烟、点火(白天用烟,即在燃火上放一些新鲜树叶等,生成烟雾,以便通知外界。夜晚,在开阔地带,向可能存在的居民区方向点三堆明火,用火光传达求救信号)。

②发信号(白天借助阳光,用镜子向可能存在的居民区方向或空中的救援飞机反射光信号。夜晚用手电筒,向求救方向不间断地发射求救信号)。

9.以壁顶为观察点,变换视角,从视觉、听觉、内心感受多方面描写,使人如临其境。

10、牛不肯挪动半步的恐惧和溜索时流泪发抖:

(1)侧面表现怒江峡谷的高峻险恶;

(2)与“我”“战战兢兢”互相映衬;又与领队及汉子的勇敢无畏形成反衬。

11、(1)“懒懒”地说话、“稳稳”地坐在马上:表现他在怒江天险前的从容不迫,胸有成竹;

(2)敲一敲溜索,“吼”我过江:表现他认真负责,关爱部下;

(3)瞟一眼,问一声:表现他受人尊敬,与手下配合默契;

(4)一声唿哨、最后一个过溜索:表现他的英雄气概,粗犷豪迈。

12、深刻意蕴:

(1)飞渡峡谷的情景:表现人在自然面前接受挑战,战胜艰险;

(2)驮队的人际关系:体现团结协作,相互信任,关心爱护;

(3)动物形象:隐喻人应该像雄鹰飞翔、像骏马奔驰,而不是像牛那样软弱畏缩;

(4)“我”与领队的对照:表示人会在艰苦磨炼中成长。

情感取向:

(1)骏马、雄鹰、高山峡谷:对雄奇险峻崇高的赞美;

(2)领队、精瘦汉子:对乐观向上人生态度的赞美;

(3)牛的恐惧、发抖:对平庸、畏难的厌弃;

(4)本文所写生存画面:张扬了原始、野性的阳刚之美。

13、D

14、①“撞”与“引”相比.更能形象地说明歌声的浑厚响亮.富于质感.也更显得四周群山的高大坚实;“漫散”与“传出”相比.更形象地体现歌声余音轻柔.袅袅不绝。

②“大家慌一阵”可以让读者充分想象当时唱歌小伙子的狼狈.突出了小伙子们的淳朴;“壮自己的胆”写出了小伙子们的心理活动.与他们的对话描写配合.更凸显了他们的紧张不安和对美好感情的憧憬。

15.对插队那一段艰苦而纯真的青年岁月的真切缅怀;对优美而滋润心灵的外国名歌的真诚赞美;对青年男女纯洁美好心灵的欣赏;对回肠荡气率真自然的陕北民歌的由衷赞赏;对经典民歌的魅力是源于生命的真切领悟;对现代流行歌曲长于技术短于心灵以及过于商业的忧虑与反思;对后代能更加自由地选择自己喜爱的文艺形式的真挚祝福。

16.(1)我觉得可以这样试试.十五(哟)——从军征.八十(哎)——使得归。(2)我觉得.“ 十五”和“八十”形成了鲜明的对比.突出了离家时的年轻和归来时的衰老.在这里加上叹词能表达征人内心回首往事时的心酸.加上甩腔更显得回味悠长。

17、运用语言描写和动作描写。通过姑娘强烈的疑问和感叹,一“拈”、一“拽”的动作,表现姑娘对自己被意外盖上大衣的不满情绪和反感心理。

18.①热情淳朴(单纯):主动与“我”打招呼,分发果子,自曝没钱、没老婆等“丑事”;②有孝心:为向娘描述卧铺的样子,而借钱坐卧铺;③善良(为他人着想,关心他人):不让“我”抽烟,为姑娘盖大衣等;④有点自卑害羞,羡慕有文化的人:文中多处提及河南兵的“脸红”。

19、①质朴简洁,多用短句,生动形象地展现了生活的原貌与人物的特点;②口语化,河南方言与大量儿话音的运用,富于生活气息与地方色彩;③富于幽默感,如“嗬,像现代化养鸡场,一格一格的,三层到顶”比喻生动,又幽默诙谐;④用词准确生动,极富感染力,如“她借答话,看了一眼河南兵,又低下头去”,一个“低”字,形象地揭示了姑娘心有愧意。

20、示例一:支持河南兵的做法。理由:①让“我”熄灭烟,既是为了姑娘学习,更是一种公德意识的表现;②为姑娘盖大衣,怕姑娘半夜受凉的行为体现了中华民族淳朴善良、人与人之间相互关爱的传统美德;③他身上有一种感化的力量,正是由于河南兵的善举,加上众人的话,才使得姑娘转变了态度,由拒人之外转为接纳别人,融入车厢的和谐关系中。

示例二:反对河南兵的做法。理由:①河南兵让“我”灭烟的做法,加上战友们的玩笑话,很容易给一个年轻姑娘造成“故意讨好无事献殷勤”的错觉;②为一个陌生姑娘盖大衣的行为,尽管主观上是怕姑娘半夜受凉,但并没有考虑到姑娘的感受(或征得姑娘的同意),显得唐突,引起反感也属正常;③姑娘转变态度,更多的是主观上出于对“我”和“老者”的尊重,不想把局面弄得太尴尬。(有理有据,能自圆其说即可)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读