4 灯笼 同步练(含答案) 2024~2025学年统编版初中语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 4 灯笼 同步练(含答案) 2024~2025学年统编版初中语文八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 50.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-23 20:29:20 | ||

图片预览

文档简介

灯笼

元宵节是中国人最重视的传统节日之一,灯笼则是这一节日习俗中当之无愧的主角。班级准备在教室设计一面以“遇见灯笼”为主题的文化墙,请你积极参与。

练基础

【品读·灯笼】

1.班长准备将品读吴伯箫的《灯笼》的感受呈现在文化墙上,他在整理语段的过程中遇到一些问题,请你帮他解决。

吴伯箫的《灯笼》将小说的生活题材、诗的感情、散文的结构熔合在一起,读之颇有回甘和余韵。本文以“灯笼”为主线贯串人事、古今,写了关于灯笼的一些记忆:挑着灯笼,迎回外出斡旋事情的祖父,长幼情笃;远离乡井,忆及上灯学时慈母声声叮嘱,便深感chàng wǎng;族姊远嫁,进士第的官衔灯映照着褪色的朱门,记录着岁月的苍桑;在纱灯上描红,爱的是那份yǎ zhi;对宫灯的想象,体验的是深长的历史况味;“马前卒”的誓愿,表达的是深切的家国情怀……

现实中,无论旧时还是现在,灯笼都与人的生活息息相关。①在电灯尚未出现和普及的时代,灯笼不是人们生活的必须品,而是节日喜庆的象征,同时寄托着人们对团圆、健康、平安、长寿等的美好期盼。在如今人们的心中,②灯笼作为我国年俗文化的重要组成部分,不仅能够烘托出节日的喜庆氛围,而且承担着厚重的文化内涵。

(1)根据拼音写汉字,给加点字注音。

chàng wǎng( ) yǎ zhi( )

斡旋( ) 褪( )色

(2)语段中有三个错别字,请找出并改正。

改为 改为

改为

(3)语段中画线句子有语病,请写出修改意见。

【制作·灯笼】

2.班长准备将灯笼架的制作过程展示在文化墙上,但不小心打乱了所写内容的语序,请你帮他选出排序最恰当的一项( )

①再找来一块泡桐木板,角尺规整画线,木锯齐边成形,牵钻抽拉打孔,一个稍大于灯身下口的简单灯座便做成了,既方正,也平整。

②扎灯笼,是老人们最擅长的手艺。

③泛着幽幽竹香的篾青,在他们手中折弯,竖起,交错,支撑,互托,一个玲珑的灯身很快完工。

④一根酒盅粗细的竹子,一把锋利的竹篾刀,在他们手中摆弄三两下,就能从篾黄背面分离出面条宽窄薄厚的篾青。

⑤不大会儿工夫,一个看似简单的灯架,在老人的手中变戏法似的完工。

⑥末了,再将一段两尺有余的篾青对折,插入木孔,环形的手柄径直沿下口穿过,从上口提起,让灯身坐稳在灯座上。

A.②④①③⑤⑥ B.②④③①⑥⑤

C.②④③①⑤⑥ D.②③④①⑥⑤

【欣赏·灯笼】

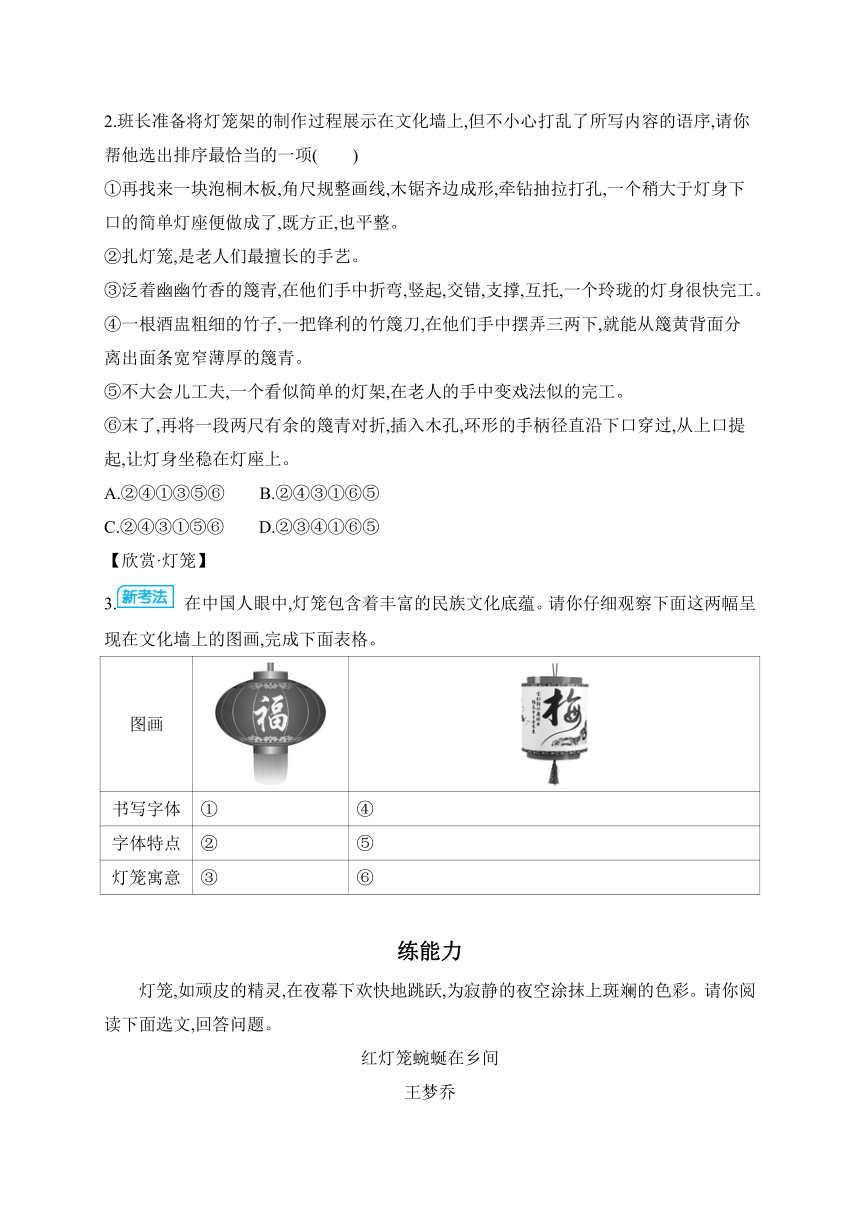

3. 在中国人眼中,灯笼包含着丰富的民族文化底蕴。请你仔细观察下面这两幅呈现在文化墙上的图画,完成下面表格。

图画

书写字体 ① ④

字体特点 ② ⑤

灯笼寓意 ③ ⑥

练能力

灯笼,如顽皮的精灵,在夜幕下欢快地跳跃,为寂静的夜空涂抹上斑斓的色彩。请你阅读下面选文,回答问题。

红灯笼蜿蜒在乡间

王梦乔

①我的母亲,曾在一个偏远的山村小学里教过好一阵子书。说是小学,其实整个学校就只有一个老师和三间土坯房子。学生有二十七八个,小的七八岁,大的十三四岁,一到六年级都有。母亲采用的是复式教学,一二三年级都在一个教室里,中间有廊柱隔开,常常是她给三年级的几个孩子讲课时,其他孩子就在一边默写或默读。

②山里的学生,大多住得很分散,家离学校又很远,他们大都有几十里的山路要走。中午,孩子们就在学校里应付一餐。母亲除了教课,还要当厨师,负责给孩子们做午饭。下午,母亲又要接着上课,晚上还得备第二天的课,一刻也闲不下来,一天到晚地忙。

③山里的天,黑得特别早,特别是到了冬天,一擦黑就得放学,否则孩子们就得被黑夜笼罩在半路上,那是很危险的。孩子们的家与学校离得远,山路又崎岖,母亲不放心他们的安全,于是,便每天都提着一盏红灯笼,将他们一一送到家门口。直到天黑透了,母亲才提着灯笼,深一脚浅一脚地回到学校来。

④红灯笼是母亲自己亲手做的,将红绸布裹在一圈竹笼篾条上,笼子中间,用铁丝弯成一个夹,用来夹住小半截松脂。我每天就是这样望着,母亲行色匆匆地提着灯笼领着孩子们上路,我又倚门盼着,母亲疲惫不堪地回来。而每个夜晚,母亲做的最后一件事,便是将第二天要用的半截松脂放在红灯笼里。

⑤母亲的红灯笼,仿佛变成了母亲的化身。站在门口等孩子的家长,一看到红灯笼出现,就知道是自己的孩子回来了。赶路的乡亲们,一见到红灯笼,就知道是孩子们放学了。所有路上的人就忙着让道,并朝着红灯笼大声喊:“艾老师,辛苦了!”

⑥一天,夜深了,我还没看见母亲回来,更没看见红灯笼,心里不禁有些发毛。就在这时,听见前面人声鼎沸,一大群人举着火把,正朝我家奔来。到了跟前,我才看清,是村民们用睡椅抬着母亲,而母亲此时,已是昏迷不醒了。大家将母亲安置在床上,又叫两个小伙子抬着睡椅,火速请来邻村的医生。原来,母亲送完学生回来时,灯笼里点燃的松脂被一阵大风吹灭,母亲因看不清路,跌进路边的深沟里。幸亏被路过的村民发现,叫来大伙儿,才将母亲救起。

⑦第二天傍晚,母亲便要挣扎着下床。她刚从床上站起来,就发现了什么似的,大声喊我:“娃,快起来!”我顺着母亲手指的方向,朝窗外望去,只见上百只灯笼,排成了一条长龙,静静地移动着。那是我有生以来见过的最壮观的场景。

⑧我听到了越来越近的脚步声。这只长龙停在我家门口。母亲颤抖着手打开门,只见村支书手里提着一只明亮的红灯笼。他走上前,用双手把灯笼呈送到我母亲的手里,说:“艾老师,我们村里每家每户,都给您赶制了一只红灯笼,都是用山里最好的材料做的,保证再大的风也吹不灭它。”母亲的眼眶湿润了,一句话也说不出来,只是一个劲儿地向聚在门前的乡亲们招手。

⑨高擎的红灯笼,执着地照亮了山村学娃前行的路,也引发了山村乡亲真诚的情义回应。

(有删改)

4.请简要分析第③段画线的句子在文中的作用。

5.按要求回答下列问题。

(1)阅读选文第①—④段,说说文中哪些地方表现了母亲的“疲惫不堪”。

(2)你从下面句子的加点词语中读出了哪些感情

他走上前,用双手把灯笼呈送到我母亲的手里。

6.请结合文章内容,说说题目“红灯笼蜿蜒在乡间”的含义。

7.阅读选文最后一段和下面的链接材料,说说它们都运用了哪些表达方式,有何作用。

【链接材料】你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

——吴伯箫《灯笼》

参考答案

练基础

1.(1)怅惘 雅致 wò xuán tuì

(2)熔 融 苍 沧 须 需

(3)①将“不是…而是……”改为“不仅是……还是……” ②将“承担”改为“承载”

2.B 解析 语段主要讲述了扎灯笼架的过程。②句引出话题“扎灯笼”,为首句;④句写扎灯笼的材料及分离篾青,③句紧承④句,写用篾青做灯身;①句写如何做灯座;⑥句写用篾青将灯身与灯座连接;⑤句中的“完工”对扎灯笼架的完整过程进行总结。故选B。

3.①楷体 ②规矩方正 ③示例:象征着幸福、光明、活力、圆满与富贵,象征着阖家团圆、事业兴旺、红红火火 ④行书 ⑤潇洒流畅 ⑥示例:梅素有君子之称,又有高洁之寓意

练能力

4.运用了环境描写,在内容上,交代了山里的恶劣环境,孩子们放学路上潜在的危险;结构上,为下文母亲提着红灯笼送学生回家,不慎跌落深沟的情节做铺垫,推动了故事情节的发展。

5.(1)整个学校只有母亲一个老师,母亲除了教课还要当厨师,负责孩子们的午饭,还要打着灯笼把孩子们一个个送到家,晚上还要备课。

(2)乡亲们对母亲的敬重、爱戴、感激之情。

6.表层义:母亲夜晚提着红灯笼送完学生回家,灯笼里点燃的松脂被一阵大风吹灭,母亲因看不清路,跌进路边的深沟里受伤了。因此村里的每家每户,都给母亲赶制了一只用山里最好的材料做的红灯笼,上百只红灯笼,排成了一条蜿蜒在乡间的长龙。

象征义:象征着母亲崇高的师德以及她对孩子们的关爱、无私奉献,象征着乡亲们对母亲的感激和尊重,象征着孩子们和乡村的美好未来。

7.示例:都运用了抒情和议论的表达方式,都突出了主旨。选文最后一段表达了作者对灯笼、对母亲热爱乡村教育和对乡亲们的情义的赞美之情,链接材料抒发了作者的爱国之情。

元宵节是中国人最重视的传统节日之一,灯笼则是这一节日习俗中当之无愧的主角。班级准备在教室设计一面以“遇见灯笼”为主题的文化墙,请你积极参与。

练基础

【品读·灯笼】

1.班长准备将品读吴伯箫的《灯笼》的感受呈现在文化墙上,他在整理语段的过程中遇到一些问题,请你帮他解决。

吴伯箫的《灯笼》将小说的生活题材、诗的感情、散文的结构熔合在一起,读之颇有回甘和余韵。本文以“灯笼”为主线贯串人事、古今,写了关于灯笼的一些记忆:挑着灯笼,迎回外出斡旋事情的祖父,长幼情笃;远离乡井,忆及上灯学时慈母声声叮嘱,便深感chàng wǎng;族姊远嫁,进士第的官衔灯映照着褪色的朱门,记录着岁月的苍桑;在纱灯上描红,爱的是那份yǎ zhi;对宫灯的想象,体验的是深长的历史况味;“马前卒”的誓愿,表达的是深切的家国情怀……

现实中,无论旧时还是现在,灯笼都与人的生活息息相关。①在电灯尚未出现和普及的时代,灯笼不是人们生活的必须品,而是节日喜庆的象征,同时寄托着人们对团圆、健康、平安、长寿等的美好期盼。在如今人们的心中,②灯笼作为我国年俗文化的重要组成部分,不仅能够烘托出节日的喜庆氛围,而且承担着厚重的文化内涵。

(1)根据拼音写汉字,给加点字注音。

chàng wǎng( ) yǎ zhi( )

斡旋( ) 褪( )色

(2)语段中有三个错别字,请找出并改正。

改为 改为

改为

(3)语段中画线句子有语病,请写出修改意见。

【制作·灯笼】

2.班长准备将灯笼架的制作过程展示在文化墙上,但不小心打乱了所写内容的语序,请你帮他选出排序最恰当的一项( )

①再找来一块泡桐木板,角尺规整画线,木锯齐边成形,牵钻抽拉打孔,一个稍大于灯身下口的简单灯座便做成了,既方正,也平整。

②扎灯笼,是老人们最擅长的手艺。

③泛着幽幽竹香的篾青,在他们手中折弯,竖起,交错,支撑,互托,一个玲珑的灯身很快完工。

④一根酒盅粗细的竹子,一把锋利的竹篾刀,在他们手中摆弄三两下,就能从篾黄背面分离出面条宽窄薄厚的篾青。

⑤不大会儿工夫,一个看似简单的灯架,在老人的手中变戏法似的完工。

⑥末了,再将一段两尺有余的篾青对折,插入木孔,环形的手柄径直沿下口穿过,从上口提起,让灯身坐稳在灯座上。

A.②④①③⑤⑥ B.②④③①⑥⑤

C.②④③①⑤⑥ D.②③④①⑥⑤

【欣赏·灯笼】

3. 在中国人眼中,灯笼包含着丰富的民族文化底蕴。请你仔细观察下面这两幅呈现在文化墙上的图画,完成下面表格。

图画

书写字体 ① ④

字体特点 ② ⑤

灯笼寓意 ③ ⑥

练能力

灯笼,如顽皮的精灵,在夜幕下欢快地跳跃,为寂静的夜空涂抹上斑斓的色彩。请你阅读下面选文,回答问题。

红灯笼蜿蜒在乡间

王梦乔

①我的母亲,曾在一个偏远的山村小学里教过好一阵子书。说是小学,其实整个学校就只有一个老师和三间土坯房子。学生有二十七八个,小的七八岁,大的十三四岁,一到六年级都有。母亲采用的是复式教学,一二三年级都在一个教室里,中间有廊柱隔开,常常是她给三年级的几个孩子讲课时,其他孩子就在一边默写或默读。

②山里的学生,大多住得很分散,家离学校又很远,他们大都有几十里的山路要走。中午,孩子们就在学校里应付一餐。母亲除了教课,还要当厨师,负责给孩子们做午饭。下午,母亲又要接着上课,晚上还得备第二天的课,一刻也闲不下来,一天到晚地忙。

③山里的天,黑得特别早,特别是到了冬天,一擦黑就得放学,否则孩子们就得被黑夜笼罩在半路上,那是很危险的。孩子们的家与学校离得远,山路又崎岖,母亲不放心他们的安全,于是,便每天都提着一盏红灯笼,将他们一一送到家门口。直到天黑透了,母亲才提着灯笼,深一脚浅一脚地回到学校来。

④红灯笼是母亲自己亲手做的,将红绸布裹在一圈竹笼篾条上,笼子中间,用铁丝弯成一个夹,用来夹住小半截松脂。我每天就是这样望着,母亲行色匆匆地提着灯笼领着孩子们上路,我又倚门盼着,母亲疲惫不堪地回来。而每个夜晚,母亲做的最后一件事,便是将第二天要用的半截松脂放在红灯笼里。

⑤母亲的红灯笼,仿佛变成了母亲的化身。站在门口等孩子的家长,一看到红灯笼出现,就知道是自己的孩子回来了。赶路的乡亲们,一见到红灯笼,就知道是孩子们放学了。所有路上的人就忙着让道,并朝着红灯笼大声喊:“艾老师,辛苦了!”

⑥一天,夜深了,我还没看见母亲回来,更没看见红灯笼,心里不禁有些发毛。就在这时,听见前面人声鼎沸,一大群人举着火把,正朝我家奔来。到了跟前,我才看清,是村民们用睡椅抬着母亲,而母亲此时,已是昏迷不醒了。大家将母亲安置在床上,又叫两个小伙子抬着睡椅,火速请来邻村的医生。原来,母亲送完学生回来时,灯笼里点燃的松脂被一阵大风吹灭,母亲因看不清路,跌进路边的深沟里。幸亏被路过的村民发现,叫来大伙儿,才将母亲救起。

⑦第二天傍晚,母亲便要挣扎着下床。她刚从床上站起来,就发现了什么似的,大声喊我:“娃,快起来!”我顺着母亲手指的方向,朝窗外望去,只见上百只灯笼,排成了一条长龙,静静地移动着。那是我有生以来见过的最壮观的场景。

⑧我听到了越来越近的脚步声。这只长龙停在我家门口。母亲颤抖着手打开门,只见村支书手里提着一只明亮的红灯笼。他走上前,用双手把灯笼呈送到我母亲的手里,说:“艾老师,我们村里每家每户,都给您赶制了一只红灯笼,都是用山里最好的材料做的,保证再大的风也吹不灭它。”母亲的眼眶湿润了,一句话也说不出来,只是一个劲儿地向聚在门前的乡亲们招手。

⑨高擎的红灯笼,执着地照亮了山村学娃前行的路,也引发了山村乡亲真诚的情义回应。

(有删改)

4.请简要分析第③段画线的句子在文中的作用。

5.按要求回答下列问题。

(1)阅读选文第①—④段,说说文中哪些地方表现了母亲的“疲惫不堪”。

(2)你从下面句子的加点词语中读出了哪些感情

他走上前,用双手把灯笼呈送到我母亲的手里。

6.请结合文章内容,说说题目“红灯笼蜿蜒在乡间”的含义。

7.阅读选文最后一段和下面的链接材料,说说它们都运用了哪些表达方式,有何作用。

【链接材料】你听,正萧萧班马鸣也,我愿就是那灯笼下的马前卒。

——吴伯箫《灯笼》

参考答案

练基础

1.(1)怅惘 雅致 wò xuán tuì

(2)熔 融 苍 沧 须 需

(3)①将“不是…而是……”改为“不仅是……还是……” ②将“承担”改为“承载”

2.B 解析 语段主要讲述了扎灯笼架的过程。②句引出话题“扎灯笼”,为首句;④句写扎灯笼的材料及分离篾青,③句紧承④句,写用篾青做灯身;①句写如何做灯座;⑥句写用篾青将灯身与灯座连接;⑤句中的“完工”对扎灯笼架的完整过程进行总结。故选B。

3.①楷体 ②规矩方正 ③示例:象征着幸福、光明、活力、圆满与富贵,象征着阖家团圆、事业兴旺、红红火火 ④行书 ⑤潇洒流畅 ⑥示例:梅素有君子之称,又有高洁之寓意

练能力

4.运用了环境描写,在内容上,交代了山里的恶劣环境,孩子们放学路上潜在的危险;结构上,为下文母亲提着红灯笼送学生回家,不慎跌落深沟的情节做铺垫,推动了故事情节的发展。

5.(1)整个学校只有母亲一个老师,母亲除了教课还要当厨师,负责孩子们的午饭,还要打着灯笼把孩子们一个个送到家,晚上还要备课。

(2)乡亲们对母亲的敬重、爱戴、感激之情。

6.表层义:母亲夜晚提着红灯笼送完学生回家,灯笼里点燃的松脂被一阵大风吹灭,母亲因看不清路,跌进路边的深沟里受伤了。因此村里的每家每户,都给母亲赶制了一只用山里最好的材料做的红灯笼,上百只红灯笼,排成了一条蜿蜒在乡间的长龙。

象征义:象征着母亲崇高的师德以及她对孩子们的关爱、无私奉献,象征着乡亲们对母亲的感激和尊重,象征着孩子们和乡村的美好未来。

7.示例:都运用了抒情和议论的表达方式,都突出了主旨。选文最后一段表达了作者对灯笼、对母亲热爱乡村教育和对乡亲们的情义的赞美之情,链接材料抒发了作者的爱国之情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读