贵州省安顺市2024-2025学年高三下学期2月月考语文试题(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省安顺市2024-2025学年高三下学期2月月考语文试题(图片版,含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-23 22:33:42 | ||

图片预览

文档简介

保密★启用前

安顺市2025届高三年级第四次监测考试

语文

2025年2月

注意事项:

1.本试卷共10页。满分150分,考试用时150分钟。

2.用2B铅笔将客观题答案填涂在答题卡相应位置,用黑色水性笔将主观题答紫

写在答题卡上,在本试卷上答题无效

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读】(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5小题。

材料一:

逢年过节,年轻人似乎越来越不愿意走亲戚了,这种现象被概括为一个略显刺耳的名

吹

词一“听亲”。“听亲”的对象不仅包括家族中的旁系长辈,很大一部分也指向年龄、辈

分相仿的堂(表)兄弟姐妹。从儒家五伦的视角看,这一意义上的“断亲”反映出当代社

会中各种伦理角色关系的升降变化。

儒家重视人伦,夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友构成了五种最为重要的人伦关系,是

为五伦。在儒家五伦中,朋友一伦最为特殊,表现为关系的平等性、选择性和开放性。传

统五伦中的其他四伦(君臣、父子、夫妇、兄弟)都具有上下尊卑之分,唯独朋友一伦速

立在平等关系之上,因志同道合而交往,体现自主选择,具有双向对等的互动意义。在古

代,朋友一伦往往被视为五伦之末,甚至其进入五伦的合理性也被质疑。自晚明以来,随

着商品经济的繁荣和自由讲学之风的兴盛,友伦在偏家五伦中的地位显著提升。明人顾大

韶认为,朋友一伦“以心相属”,应置于五伦之首。晚清以来,学者反思儒学传统之弊病,

对君臣、父子乃至夫妇之伦批评甚力,唯独对友伦称费有加。谭嗣同认为,唯有友伦建立

在朋友间自由、平等人格之基础上,主张建立“朋友一伦论”,以友伦为核心重建伦理

秩序。

现代社会中朋友一伦的重要性愈发凸显,其平等性、选择性、开放性特质,主导了人

际关系构建的基本模式。传统五伦之中,朋友之伦与兄弟之伦有颇多近似之处,所谓好友

如兄弟,而在“断亲”现象中,我们又看到了一种“兄第友伦化”的趋势,即以朋友的标

准来重新衡量、定义、选择同龄同辈的堂(表)兄弟姐妹关系。在同辈关系中,当今的年

轻人更倾向于自主选择价值取向相似的同伴,而非单纯依赖血缘关系的绑定。

高三语文试卷第1页(共10页)

需要注意的是,“兄弟友伦化”并不意味着否定血缘关系在同辈交往中的意义,也绝

非对兄弟姐蛛关系的排斥,而是说它不再是一种决定性、优先性的原则。不少有“断亲”

经历的年轻人也会提到,他们并非排斥血缘关系,兄弟一伦依然享有天然的人际交往优先

性,只不过它不再是唯一的考虑因素,而是被放置在生活经历、教育背景、价值观念等因

素的综合考量之中来取舍.由此可见,从儒家五伦的视角看,同辈亲属之间的所谓“断亲”,

实质上意味着兄弟一伦的友伦化,它既是现代社会的发展趋势,也体现了儒学发展的内在

走向。

(摘编自顾家宁《传统:断裂抑或重构—年轻人“断亲”的背后》)

材料二:

如果从社会交换理论的视角看待“断亲”,出于理性选择与交换的目的,个体断掉的

安顺

是那些非主观选择的、一年都未必能见一次面的仅有血缘关系的亲戚;亲近的是在经济与

卷

情感上都能带来慰藉的家人,在这样良性的亲属关系维系中,双方都能得到经济属性与情

感属性的“报酬”。

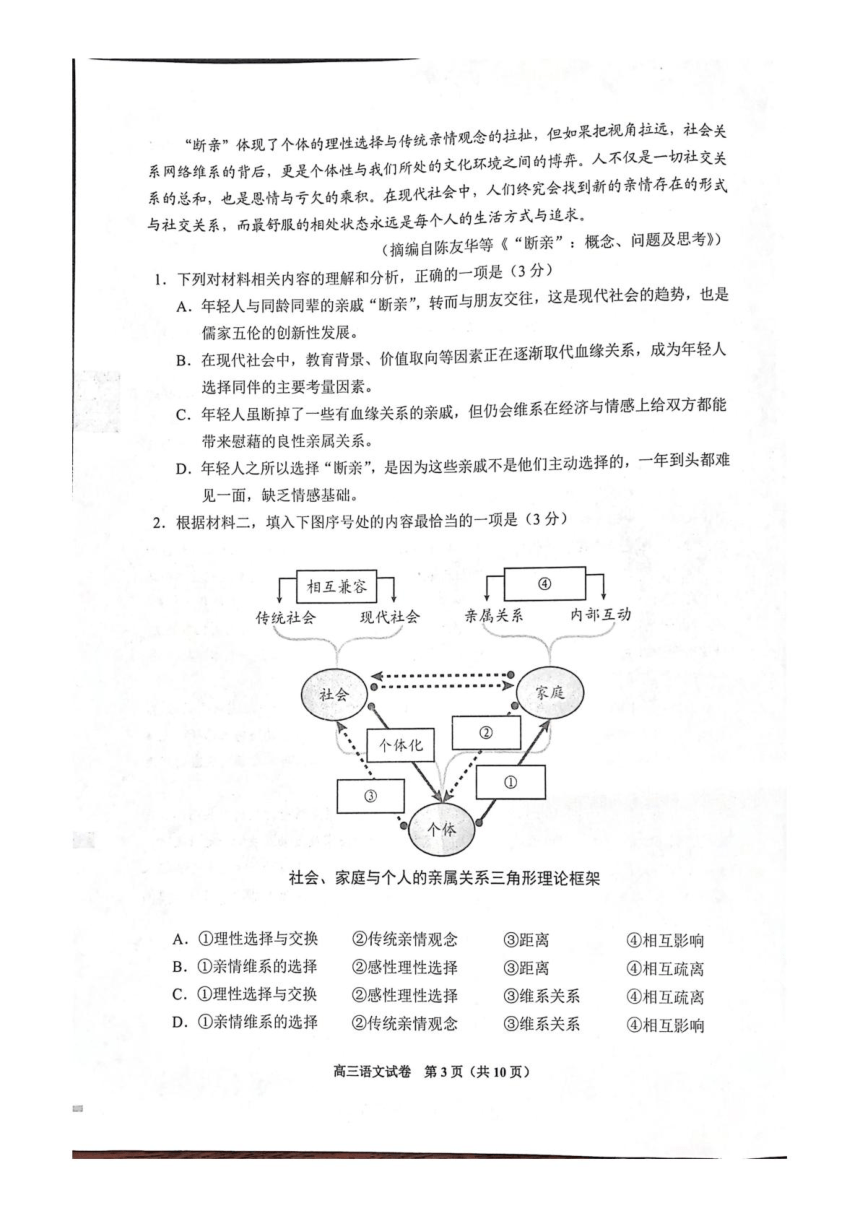

根据经典的现代化理论,随着传统社会与现代社会的相互兼容,家族主义必然会产生

个体化转向。中国传统社会盛行家族主义,家族是抵抗自然风险的基础,家庭是中国人的

中心价值,也是世代延续的形式,当个人利益与家庭利益发生冲突时,通常以家庭利益为

重。当代社会的家庞则多是个人利益的相互协调,个体不再追求统一的大家族利益,而是

组建自己的小家庭“过自己的生活”。如同阎云翔在《中国社会的个体化》中所指出的那

样:“去传统化、脱嵌、通过书写自己的人生来创造属于自己的生活,以及无法抗拒的更

加独立和个人主义的压力,也同样发生在中国的个体身上.”这是“社会一个体”指向的

个体化描述。

当然,个体化的转向并不意味着完全去传统化,家废传统亲情观念中温暖人心的思念

守托与回望仍旧牵扯着每一个家庭成员的内心,个体也正是在理性选择与感性选择的充盈

之下,才显得更为丰满,“家庭→个体”指向之间,在社会个体化与家庭亲情观念的双重

作用下,活在自由与决定交织中的我们,才显得更有张力

在家庭内部可以发现,亲人间会经常互动,家庭与亲属关系随着时代的发展而不断发

展,虽然二者相互影响,但由于亲属关系有一定的滞后性,当家庭互动发展到一定程度时,

亲属关系可能还是以之前习惯的方式继续存在。这也在一定程度上解释了为何部分年轻人

选择“断亲”,但年长一代始终难以接受亲属关系的疏离,因为亲属关系的能动性在他们

那里并没有得以转换。

从“个体一社会”的指向来看,“断亲”的背后存在着青年对亲友关系、职场关系、

师生关系等社会关系网络的结构性重塑。重塑的背后,是通过距离来表现并且通过距离去

观测,人们在记认亲属时不再遵照同一体系,而是根据利益、亲密关系等来确定远近。亲

属关系并非不再重要,而是变成一个可供选择的体系。

高三语文试卷第2页(共10页)

安顺市2025届高三年级第四次监测考试

语文

2025年2月

注意事项:

1.本试卷共10页。满分150分,考试用时150分钟。

2.用2B铅笔将客观题答案填涂在答题卡相应位置,用黑色水性笔将主观题答紫

写在答题卡上,在本试卷上答题无效

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读】(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5小题。

材料一:

逢年过节,年轻人似乎越来越不愿意走亲戚了,这种现象被概括为一个略显刺耳的名

吹

词一“听亲”。“听亲”的对象不仅包括家族中的旁系长辈,很大一部分也指向年龄、辈

分相仿的堂(表)兄弟姐妹。从儒家五伦的视角看,这一意义上的“断亲”反映出当代社

会中各种伦理角色关系的升降变化。

儒家重视人伦,夫妇、父子、君臣、兄弟、朋友构成了五种最为重要的人伦关系,是

为五伦。在儒家五伦中,朋友一伦最为特殊,表现为关系的平等性、选择性和开放性。传

统五伦中的其他四伦(君臣、父子、夫妇、兄弟)都具有上下尊卑之分,唯独朋友一伦速

立在平等关系之上,因志同道合而交往,体现自主选择,具有双向对等的互动意义。在古

代,朋友一伦往往被视为五伦之末,甚至其进入五伦的合理性也被质疑。自晚明以来,随

着商品经济的繁荣和自由讲学之风的兴盛,友伦在偏家五伦中的地位显著提升。明人顾大

韶认为,朋友一伦“以心相属”,应置于五伦之首。晚清以来,学者反思儒学传统之弊病,

对君臣、父子乃至夫妇之伦批评甚力,唯独对友伦称费有加。谭嗣同认为,唯有友伦建立

在朋友间自由、平等人格之基础上,主张建立“朋友一伦论”,以友伦为核心重建伦理

秩序。

现代社会中朋友一伦的重要性愈发凸显,其平等性、选择性、开放性特质,主导了人

际关系构建的基本模式。传统五伦之中,朋友之伦与兄弟之伦有颇多近似之处,所谓好友

如兄弟,而在“断亲”现象中,我们又看到了一种“兄第友伦化”的趋势,即以朋友的标

准来重新衡量、定义、选择同龄同辈的堂(表)兄弟姐妹关系。在同辈关系中,当今的年

轻人更倾向于自主选择价值取向相似的同伴,而非单纯依赖血缘关系的绑定。

高三语文试卷第1页(共10页)

需要注意的是,“兄弟友伦化”并不意味着否定血缘关系在同辈交往中的意义,也绝

非对兄弟姐蛛关系的排斥,而是说它不再是一种决定性、优先性的原则。不少有“断亲”

经历的年轻人也会提到,他们并非排斥血缘关系,兄弟一伦依然享有天然的人际交往优先

性,只不过它不再是唯一的考虑因素,而是被放置在生活经历、教育背景、价值观念等因

素的综合考量之中来取舍.由此可见,从儒家五伦的视角看,同辈亲属之间的所谓“断亲”,

实质上意味着兄弟一伦的友伦化,它既是现代社会的发展趋势,也体现了儒学发展的内在

走向。

(摘编自顾家宁《传统:断裂抑或重构—年轻人“断亲”的背后》)

材料二:

如果从社会交换理论的视角看待“断亲”,出于理性选择与交换的目的,个体断掉的

安顺

是那些非主观选择的、一年都未必能见一次面的仅有血缘关系的亲戚;亲近的是在经济与

卷

情感上都能带来慰藉的家人,在这样良性的亲属关系维系中,双方都能得到经济属性与情

感属性的“报酬”。

根据经典的现代化理论,随着传统社会与现代社会的相互兼容,家族主义必然会产生

个体化转向。中国传统社会盛行家族主义,家族是抵抗自然风险的基础,家庭是中国人的

中心价值,也是世代延续的形式,当个人利益与家庭利益发生冲突时,通常以家庭利益为

重。当代社会的家庞则多是个人利益的相互协调,个体不再追求统一的大家族利益,而是

组建自己的小家庭“过自己的生活”。如同阎云翔在《中国社会的个体化》中所指出的那

样:“去传统化、脱嵌、通过书写自己的人生来创造属于自己的生活,以及无法抗拒的更

加独立和个人主义的压力,也同样发生在中国的个体身上.”这是“社会一个体”指向的

个体化描述。

当然,个体化的转向并不意味着完全去传统化,家废传统亲情观念中温暖人心的思念

守托与回望仍旧牵扯着每一个家庭成员的内心,个体也正是在理性选择与感性选择的充盈

之下,才显得更为丰满,“家庭→个体”指向之间,在社会个体化与家庭亲情观念的双重

作用下,活在自由与决定交织中的我们,才显得更有张力

在家庭内部可以发现,亲人间会经常互动,家庭与亲属关系随着时代的发展而不断发

展,虽然二者相互影响,但由于亲属关系有一定的滞后性,当家庭互动发展到一定程度时,

亲属关系可能还是以之前习惯的方式继续存在。这也在一定程度上解释了为何部分年轻人

选择“断亲”,但年长一代始终难以接受亲属关系的疏离,因为亲属关系的能动性在他们

那里并没有得以转换。

从“个体一社会”的指向来看,“断亲”的背后存在着青年对亲友关系、职场关系、

师生关系等社会关系网络的结构性重塑。重塑的背后,是通过距离来表现并且通过距离去

观测,人们在记认亲属时不再遵照同一体系,而是根据利益、亲密关系等来确定远近。亲

属关系并非不再重要,而是变成一个可供选择的体系。

高三语文试卷第2页(共10页)

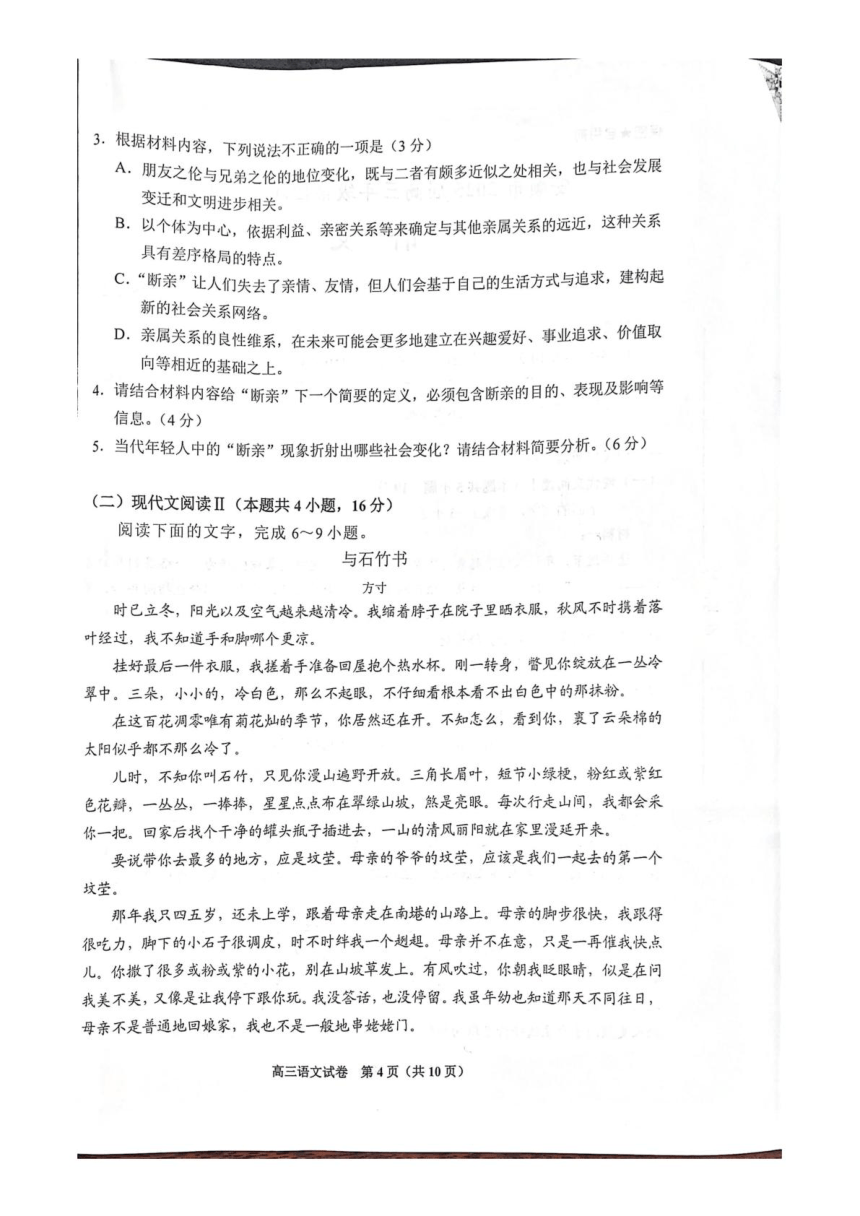

同课章节目录