第2课 古代世界的帝国与文明的交流 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2课 古代世界的帝国与文明的交流 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-24 09:07:34 | ||

图片预览

文档简介

第2课 古代世界的帝国与文明的交流 同步练习(含答案)

一、选择题

1.考古学家在北叙利亚入海口的阿尔米纳考古遗址中发现了大量古希腊古风时代的陶器。阿尔米纳出土的石板首饰铸模具上的短桑葚式吊圆形耳环是叙利亚式的,这种耳环在公元前7世纪流行于克里特、塞浦路斯、腓尼基和叙利亚,此类装饰也出现在亚述、巴比伦和基泽。材料可用于说明( )

A.叙利亚是各区域文明的源头

B.中国古代丝绸之路开辟成效显著

C.和平交往是历史发展的主流

D.古代地中海地区的经济文化交流

2.古罗马学者普林尼在《自然史》中说,罗马贵族“投江海不测之深,以捞珍珠”,并以珍珠“远赴赛里斯(中国)以换取衣料(丝绸)”。“据最低计算,罗马金钱每年流入印度、赛里斯及阿拉伯半岛者不下一万万赛司透司。”据此可推知( )

A.欧洲民众丝绸需求巨大 B.罗马政府财政危机严重

C.海上丝绸之路得到发展 D.商业经营方式发生变化

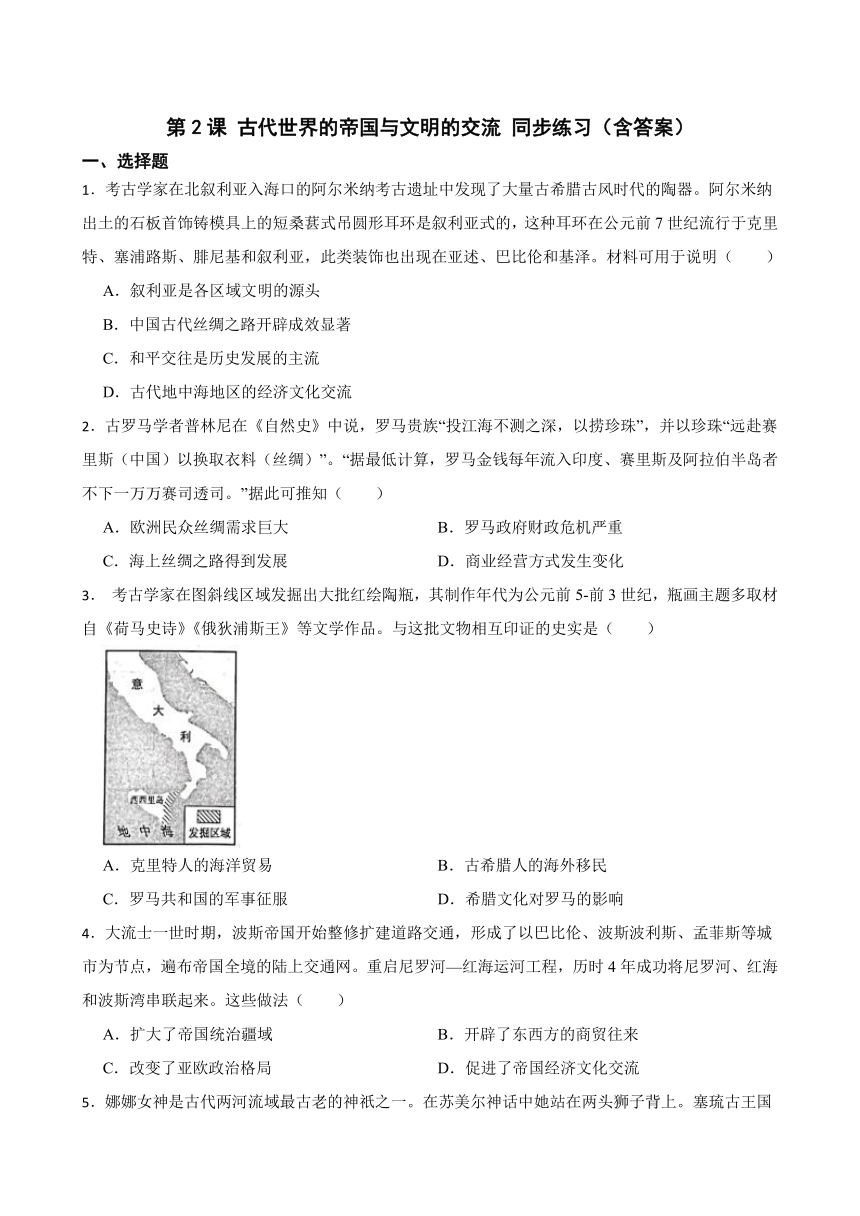

3. 考古学家在图斜线区域发掘出大批红绘陶瓶,其制作年代为公元前5-前3世纪,瓶画主题多取材自《荷马史诗》《俄狄浦斯王》等文学作品。与这批文物相互印证的史实是( )

A.克里特人的海洋贸易 B.古希腊人的海外移民

C.罗马共和国的军事征服 D.希腊文化对罗马的影响

4.大流士一世时期,波斯帝国开始整修扩建道路交通,形成了以巴比伦、波斯波利斯、孟菲斯等城市为节点,遍布帝国全境的陆上交通网。重启尼罗河—红海运河工程,历时4年成功将尼罗河、红海和波斯湾串联起来。这些做法( )

A.扩大了帝国统治疆域 B.开辟了东西方的商贸往来

C.改变了亚欧政治格局 D.促进了帝国经济文化交流

5.娜娜女神是古代两河流域最古老的神祇之一。在苏美尔神话中她站在两头狮子背上。塞琉古王国时期,她以希腊女猎手形象出现。萨珊波斯时期,她又变成了当地特有的四臂女神,身着希腊服饰,伴有狮子。娜娜女神形象的变化反映出( )

A.地理环境决定文化差异 B.两河文明对后世影响深远

C.世界古代文明各具特色 D.多元文化在不断交流交融

6.公元前3~4世纪,埃及的托勒密一世派人前往地中海、中东等“希腊化世界”购买文献以充实亚历山大图书馆;托勒密三世给“世界各地的君主”写信请求借阅、复制文献,甚至下令搜查港口船只,以寻找和复制文献。托勒密王朝的这些措施( )。

A.推动了世界文明的多元化 B.导致了埃及本土文化几近中断

C.促进了希腊化时代的到来 D.启迪了西方的文学创作和思想

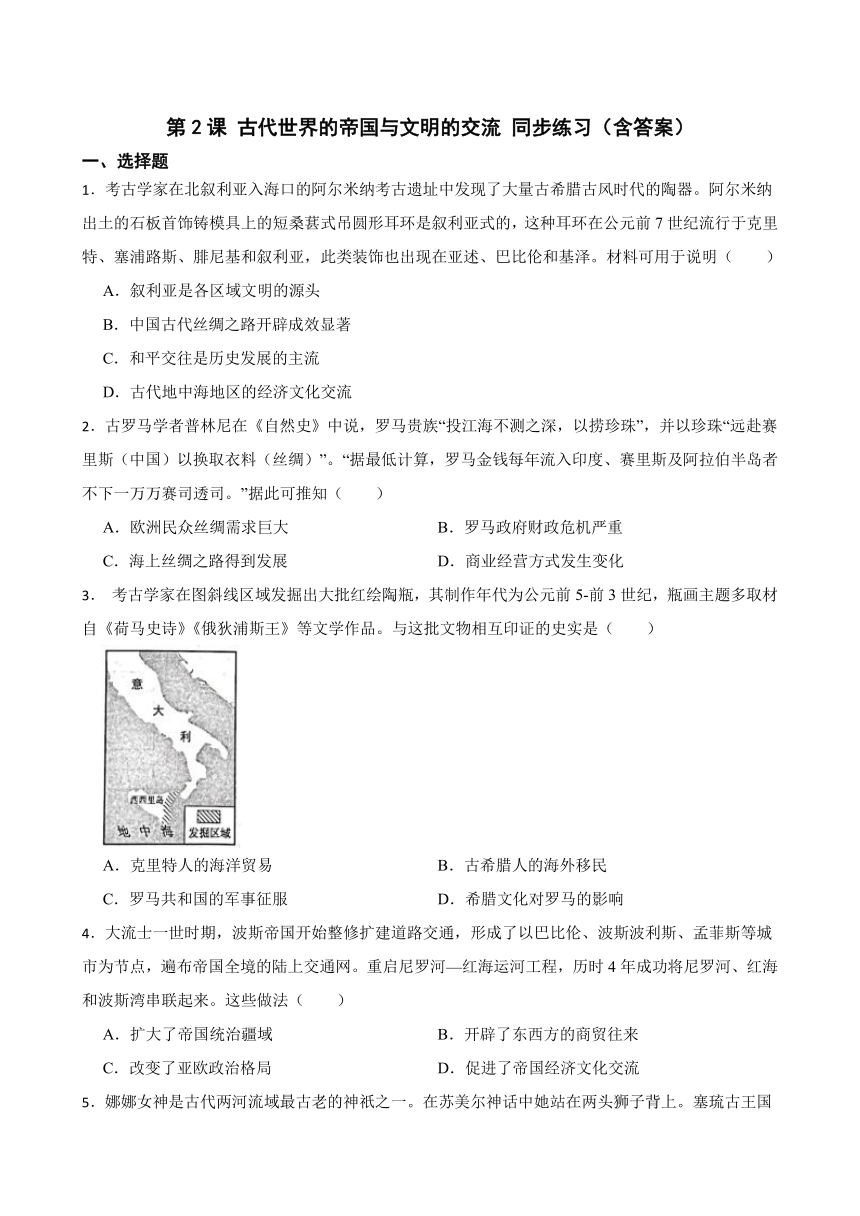

7.公元前323年,亚历山大去世,亚历山大帝国陷入混战。帝国逐渐分裂为北非的托勒密埃及王国、西亚的塞琉古王国和希腊本土的马其顿王国三个主要国家(如图)。据此推知,希腊化时代在文化方面的主要特征是( )

公元前275年左右的希腊化世界

A.希腊文化在世界占据主导地位 B.东西世界初现文化交融格局

C.区域文化与希腊文化碰撞交流 D.希腊城邦成为新的文化中心

8.某古代帝国不仅第一次囊括了埃及和两河流域古代两大文明区,而且涉足了古印度文明中心,接近了古希腊文明中心的边缘,埃及、两河流域,甚至印度和希腊等文明要素加上自己的创造,为世界提供了比较成熟的制度、独具特色的索罗亚斯德宗教、文字等文明成果。该帝国是( )

A.波斯帝国 B.罗马帝国 C.拜占庭帝国 D.阿拉伯帝国

9.农耕文明对自给自足的追求,导致了交流的必然性,因为自足永远是相对的,所有古代文明都必然缺乏这种或那种资源。为获得或控制相关资源,不同文明之间会有程度不等的交往。下列关于文明之间交往的史实,错误的是( )

A.西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区

B.冶铁技术起源于西亚,从那里扩散到埃及和希腊等地

C.希腊最初的雕刻艺术,在很多方面都模仿埃及

D.希腊字母和拉丁字母是欧洲所有字母文字的源头

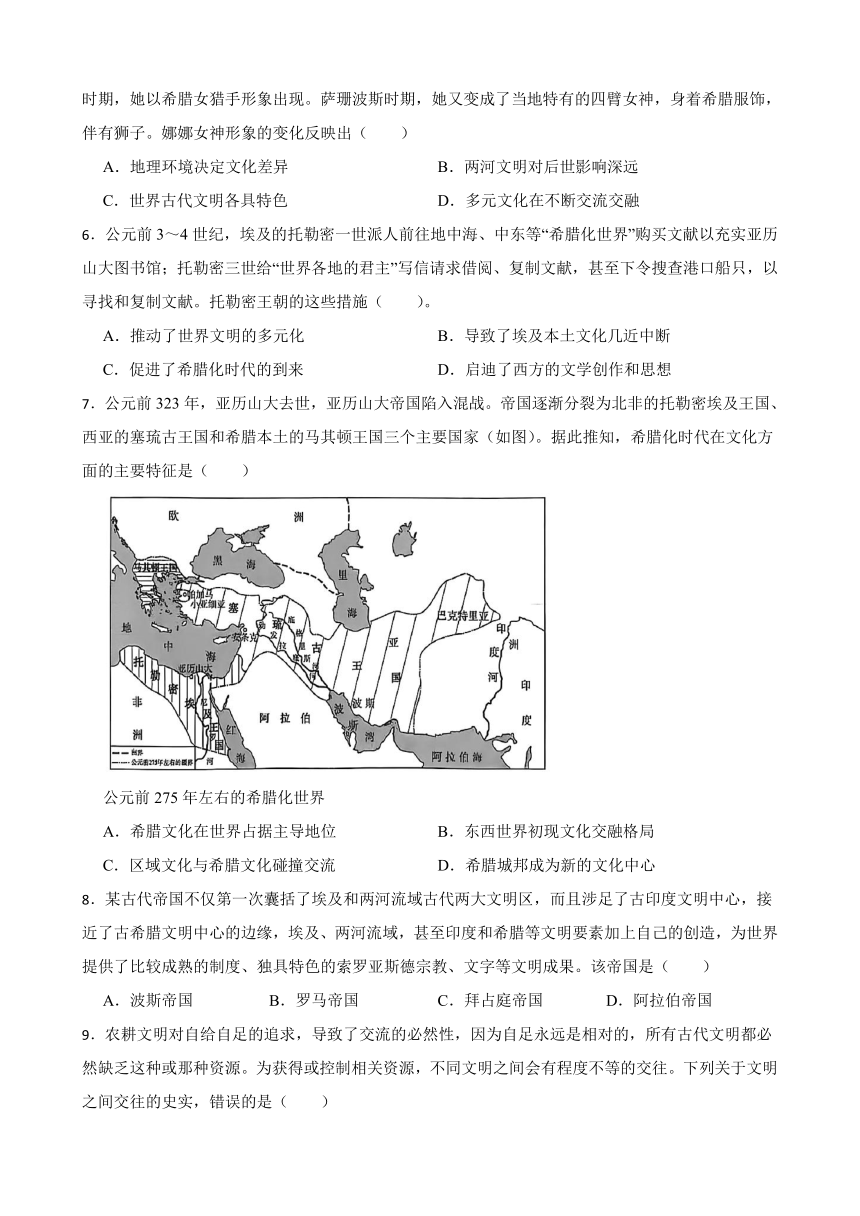

10.如图为公元2世纪印度地区出现的犍陀罗佛教艺术雕像。图中宙斯之子赫拉克勒斯一手握金刚杵,一手持拂尘,身着希腊式服装,以佛教护法的身份出现在释迦牟尼的身旁。这反映出( )

A.希腊化时代中的文化碰撞 B.佛教在世界范围内的传播

C.区域间文化的交流与扩展 D.希腊城邦海外殖民的影响

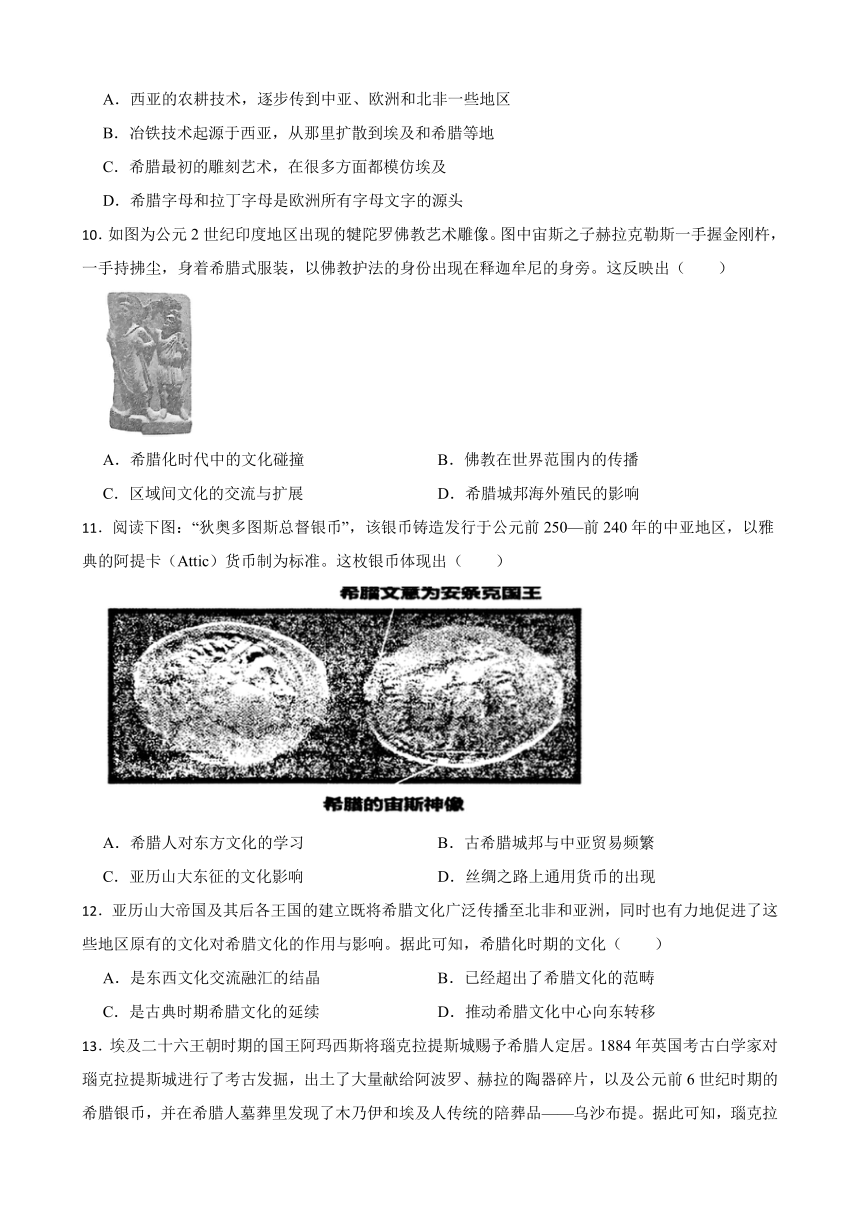

11.阅读下图:“狄奥多图斯总督银币”,该银币铸造发行于公元前250—前240年的中亚地区,以雅典的阿提卡(Attic)货币制为标准。这枚银币体现出( )

A.希腊人对东方文化的学习 B.古希腊城邦与中亚贸易频繁

C.亚历山大东征的文化影响 D.丝绸之路上通用货币的出现

12.亚历山大帝国及其后各王国的建立既将希腊文化广泛传播至北非和亚洲,同时也有力地促进了这些地区原有的文化对希腊文化的作用与影响。据此可知,希腊化时期的文化( )

A.是东西文化交流融汇的结晶 B.已经超出了希腊文化的范畴

C.是古典时期希腊文化的延续 D.推动希腊文化中心向东转移

13.埃及二十六王朝时期的国王阿玛西斯将瑙克拉提斯城赐予希腊人定居。1884年英国考古白学家对瑙克拉提斯城进行了考古发掘,出土了大量献给阿波罗、赫拉的陶器碎片,以及公元前6世纪时期的希腊银币,并在希腊人墓葬里发现了木乃伊和埃及人传统的陪葬品——乌沙布提。据此可知,瑙克拉提斯城( )

A.成为古希腊的殖民据点 B.见证了古埃及文化衰落

C.是古埃及对外交流的重要窗口 D.反映出希腊文化中心逐渐东移

14.古罗马法学家保罗在《论解答》与《论告示》之中阐述两种情况:其一、以不符合良俗的书面婚姻协议为由而强制缔结婚姻是不公平的;其二、精神病人由于不具备认识及行为能力,并不能做出有效的意思表示,因此不能缔结婚姻。查士丁尼时期还规定,当丈夫缺乏支付能力或挥霍家财时,其妻子可以要求返还嫁妆。据此可知,罗马法( )

A.保障女性的公民权利 B.蕴含公平公正理念

C.理性的色彩较为突出 D.重视保护私有财产

15.史载,从波斯帝国行政中心通往小亚细亚的御道总长约2600千米,每隔一定距离就有帝国政府设置的驿馆。即便如此,公元前401年春,小居鲁士从小亚细亚出兵争夺王位,其军队到达两河流域时已是仲夏时节。这可用于探究波斯帝国( )

A.增进对外交往的意图 B.防范地方叛乱的机制

C.实现中央集权的艰难 D.整合多元文化的成果

16.考古学家研究表明,贵霜帝国的金币背面图案是佛陀,用希腊技术制作;印度古典语言梵语“书”“笔”“墨水”等词汇来源于希腊语。据此可知( )

A.希腊文化遍布世界 B.文明交流推动社会进步

C.文化中心格局变迁 D.民族迁徙推动文化交融

17.下面是是波斯帝国首位皇帝居鲁士大帝的言论。这体现出波斯( )

“在我们所征服的城市里有一些我们的驻防部队和指挥人员,我将他们留在那里,只要求他们驻守城防,而不希望他们去干涉任何其他事情。不过我还要指派另外一些人去做总督,去管理原来居住在那里的人,接受他们的供奉,让他们为驻军提供粮饷,履行他们应该履行的职责。” “如果哪个总督因为自己富庶或者自己身后臣民众多就想独立或者图谋不轨的话,那么,他马上会现场遭遇反击。”

A.尊重被征服地的制度与文化 B.注重维持庞大帝国的稳定

C.重视民主管理的精细化建设 D.赋予地方独立的军政大权

18.下图是亚历山大逝世后,其部将利西马库斯称王以后发行的银币。其图像采用了希腊化时代最普遍的钱币设计样式,正面为带公羊角的亚历山大头像,其头上的山羊角有着主神宙斯和埃及太阳神阿蒙神的混合象征意味,背面为向左而坐的雅典娜,身后见有希腊语铭文“利西马库斯国王”。此银币设计反映了利西马库斯旨在( )

利西马库斯所发行四德拉克马银币,公元前305—前281年,大英博物馆藏

A.大力发展本国经济贸易 B.宣示其合法继承人身份

C.促进希腊文化广泛传播 D.极力宣扬君权神授思想

19.下图是2世纪初的某一帝国疆域图。该帝国统治时期( )

A.推广希腊文化 B.阻碍东西方贸易

C.创立伊斯兰教 D.地中海成为内海

20.古巴比伦法典、腓尼基字母文字等文明元素均为古希腊罗马文明的成长提供了营养成分,同时古希腊罗马文明也推动着其他文明的发展。据此可知,世界文明( )

A.具有互鉴性和双向流动性 B.最早发源于两河流域地区

C.发展过程中具有继承性 D.起源以文字的发明为标志

二、非选择题

21.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 罗马在向海外扩张的过程中,在所征服地区建立行省制度来统治当地人民。元老院委任卸任的执政官为行省总督,总督任期一年,遇到特殊情况,可以延长2到3年。因为行省远离罗马,总督实际上受的限制很少,他在行省拥有绝对的权力,这就为总督滥用职权、横行不法、搜刮钱财提供了便利条件。行省由征服而来,被视为罗马国家的财产,其居民被视为外国投降者。但在行省中城市的地位不一,视它们对待罗马的态度而言,少数对罗马忠诚的城市,被列为自由市,但必须置于行省的管辖和监督下,对罗马抵抗的城市,则被彻底摧毁,土地充作罗马公有地。

——摘编自齐世荣《世界史》

材料二 行中书省,凡十一,秩从一品,掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。国初,有征伐之役,分任军民之事,皆称行省,未有定制。中统、至元间,始分立行中书省,因事设官,官不必备,皆以省官出领其事。其丞相,皆以宰执行某处省事系衔。其后嫌于外重,改为某处行中书省。

——《元史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述罗马和元朝行省的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述罗马和元朝行省的共同作用。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 在拓展宗教神权的过程中,罗马教廷从11世纪末开始,先后发动西欧各国对中近东地区持续约两个世纪的战争,即“十字军东征”。1095年教皇乌尔班二世在克勒芒宗教大会上发表富有煽动性的演说,“踏上通往圣地的道路吧。从邪恶的种族那里夺回那片土地,将它控制在你们的手中。耶路撒冷是地球的中心,那片土地的富庶远在其他地区之上,像另一个灿烂的天堂。”

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

材料二 泉州是历史文化名城,一千多年来各种宗教在此长期共存,和谐发展。泉州早在五千年前就有闽越族在此聚居,艰苦的耕海牧洋生活,使其具有泛神信仰特征,只要是有用的、有利的神灵就加以信奉。伴随着海上丝绸之路的兴盛,大量阿拉伯人、波斯人等来此经商、定居,基督教、伊斯兰教、摩尼教等宗教相继传入泉州。信奉伊斯兰教的商人与汉族通婚,繁衍后代,成为回族的祖先,泉州社会逐步形成以汉族为主体的多民族构成的移民社会。宋元政府采取较为开放的姿态,授予不同宗教背景的蕃商相应官职,管理泉州的商贸活动,例如南宋长期掌管泉州市舶司的蒲寿庚就是穆斯林。

——摘编自马照南《泉州宗教文化相容共存之品格与现代价值》

材料三 宗教改革运动的兴起引发了欧洲各地的宗教纷争,新教派和天主教会之间的冲突激化,导致了长期的宗教战争,例如德国三十年战争将欧洲各个国家卷入战争。战争的可怕后果迫使各方开始寻求和平解决宗教争端的途径。1648年《威斯特伐利亚条约》规定各国统治者有权自由选择国家的宗教信仰,各派别可以在自己的领土上自由行使宗教信仰。条约的签署为宗教宽容提供了有力的政治支持。一些开明君主和思想家进而主张国家与教会分离,不允许宗教干涉国家政治和世俗生活,宗教只是为促进个人道德修养和保持“良心”的手段。荷兰的人文主义学者伊拉斯谟强调个人的内心信仰和良知,主张人们应该通过理性和教育来解决宗教争端,而不是通过暴力和迫害。

——摘编自孙浩然《近代欧洲宗教宽容的起源及其启示》

(1)根据材料一指出罗马教廷组织十字军东征的动机。

(2)根据材料二分析说明泉州地区各种宗教能够长期共存和谐发展的原因。

(3)根据材料三和所学知识概括宗教宽容原则确立的重要意义。

答案解析部分

1.D

2.C

3.D

4.D

5.D

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.C

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.B

18.B

19.D

20.C

21.(1)罗马行省:统治被征服地区的民众;元老院任命总督,总督拥有绝对的权力;采取灵活的统治方式,强化对地方的控制。元朝行省:加强中央对地方的控制;皇帝派遣官员治理地方,地方长官听命于皇帝和中央政府。

(2)加强了对地方的统治,有利于国家的统一;适应了各自社会发展状况,促进了社会发展;体现了制度创新,对后世产生重大影响。

22.(1)动机:巩固罗马教会的宗教权威地位,建立超越世俗王权的神权;掠夺中近东地区的物质财富。

(2)原因:移民社会结构,各民族的融合提供社会基础;泉州地区原有的泛神信仰特征;海外贸易的兴盛带来文化交流的促进;政府开放宽容的管理政策。(中华文明的包容开放)

(3)意义:有利于缓解宗教矛盾冲突,维护欧洲社会的稳定;进一步削弱天主教会势力,有利于民族国家的兴起;为启蒙运动创造有利条件;为当今人类社会和谐共处提供有益参考启示。

一、选择题

1.考古学家在北叙利亚入海口的阿尔米纳考古遗址中发现了大量古希腊古风时代的陶器。阿尔米纳出土的石板首饰铸模具上的短桑葚式吊圆形耳环是叙利亚式的,这种耳环在公元前7世纪流行于克里特、塞浦路斯、腓尼基和叙利亚,此类装饰也出现在亚述、巴比伦和基泽。材料可用于说明( )

A.叙利亚是各区域文明的源头

B.中国古代丝绸之路开辟成效显著

C.和平交往是历史发展的主流

D.古代地中海地区的经济文化交流

2.古罗马学者普林尼在《自然史》中说,罗马贵族“投江海不测之深,以捞珍珠”,并以珍珠“远赴赛里斯(中国)以换取衣料(丝绸)”。“据最低计算,罗马金钱每年流入印度、赛里斯及阿拉伯半岛者不下一万万赛司透司。”据此可推知( )

A.欧洲民众丝绸需求巨大 B.罗马政府财政危机严重

C.海上丝绸之路得到发展 D.商业经营方式发生变化

3. 考古学家在图斜线区域发掘出大批红绘陶瓶,其制作年代为公元前5-前3世纪,瓶画主题多取材自《荷马史诗》《俄狄浦斯王》等文学作品。与这批文物相互印证的史实是( )

A.克里特人的海洋贸易 B.古希腊人的海外移民

C.罗马共和国的军事征服 D.希腊文化对罗马的影响

4.大流士一世时期,波斯帝国开始整修扩建道路交通,形成了以巴比伦、波斯波利斯、孟菲斯等城市为节点,遍布帝国全境的陆上交通网。重启尼罗河—红海运河工程,历时4年成功将尼罗河、红海和波斯湾串联起来。这些做法( )

A.扩大了帝国统治疆域 B.开辟了东西方的商贸往来

C.改变了亚欧政治格局 D.促进了帝国经济文化交流

5.娜娜女神是古代两河流域最古老的神祇之一。在苏美尔神话中她站在两头狮子背上。塞琉古王国时期,她以希腊女猎手形象出现。萨珊波斯时期,她又变成了当地特有的四臂女神,身着希腊服饰,伴有狮子。娜娜女神形象的变化反映出( )

A.地理环境决定文化差异 B.两河文明对后世影响深远

C.世界古代文明各具特色 D.多元文化在不断交流交融

6.公元前3~4世纪,埃及的托勒密一世派人前往地中海、中东等“希腊化世界”购买文献以充实亚历山大图书馆;托勒密三世给“世界各地的君主”写信请求借阅、复制文献,甚至下令搜查港口船只,以寻找和复制文献。托勒密王朝的这些措施( )。

A.推动了世界文明的多元化 B.导致了埃及本土文化几近中断

C.促进了希腊化时代的到来 D.启迪了西方的文学创作和思想

7.公元前323年,亚历山大去世,亚历山大帝国陷入混战。帝国逐渐分裂为北非的托勒密埃及王国、西亚的塞琉古王国和希腊本土的马其顿王国三个主要国家(如图)。据此推知,希腊化时代在文化方面的主要特征是( )

公元前275年左右的希腊化世界

A.希腊文化在世界占据主导地位 B.东西世界初现文化交融格局

C.区域文化与希腊文化碰撞交流 D.希腊城邦成为新的文化中心

8.某古代帝国不仅第一次囊括了埃及和两河流域古代两大文明区,而且涉足了古印度文明中心,接近了古希腊文明中心的边缘,埃及、两河流域,甚至印度和希腊等文明要素加上自己的创造,为世界提供了比较成熟的制度、独具特色的索罗亚斯德宗教、文字等文明成果。该帝国是( )

A.波斯帝国 B.罗马帝国 C.拜占庭帝国 D.阿拉伯帝国

9.农耕文明对自给自足的追求,导致了交流的必然性,因为自足永远是相对的,所有古代文明都必然缺乏这种或那种资源。为获得或控制相关资源,不同文明之间会有程度不等的交往。下列关于文明之间交往的史实,错误的是( )

A.西亚的农耕技术,逐步传到中亚、欧洲和北非一些地区

B.冶铁技术起源于西亚,从那里扩散到埃及和希腊等地

C.希腊最初的雕刻艺术,在很多方面都模仿埃及

D.希腊字母和拉丁字母是欧洲所有字母文字的源头

10.如图为公元2世纪印度地区出现的犍陀罗佛教艺术雕像。图中宙斯之子赫拉克勒斯一手握金刚杵,一手持拂尘,身着希腊式服装,以佛教护法的身份出现在释迦牟尼的身旁。这反映出( )

A.希腊化时代中的文化碰撞 B.佛教在世界范围内的传播

C.区域间文化的交流与扩展 D.希腊城邦海外殖民的影响

11.阅读下图:“狄奥多图斯总督银币”,该银币铸造发行于公元前250—前240年的中亚地区,以雅典的阿提卡(Attic)货币制为标准。这枚银币体现出( )

A.希腊人对东方文化的学习 B.古希腊城邦与中亚贸易频繁

C.亚历山大东征的文化影响 D.丝绸之路上通用货币的出现

12.亚历山大帝国及其后各王国的建立既将希腊文化广泛传播至北非和亚洲,同时也有力地促进了这些地区原有的文化对希腊文化的作用与影响。据此可知,希腊化时期的文化( )

A.是东西文化交流融汇的结晶 B.已经超出了希腊文化的范畴

C.是古典时期希腊文化的延续 D.推动希腊文化中心向东转移

13.埃及二十六王朝时期的国王阿玛西斯将瑙克拉提斯城赐予希腊人定居。1884年英国考古白学家对瑙克拉提斯城进行了考古发掘,出土了大量献给阿波罗、赫拉的陶器碎片,以及公元前6世纪时期的希腊银币,并在希腊人墓葬里发现了木乃伊和埃及人传统的陪葬品——乌沙布提。据此可知,瑙克拉提斯城( )

A.成为古希腊的殖民据点 B.见证了古埃及文化衰落

C.是古埃及对外交流的重要窗口 D.反映出希腊文化中心逐渐东移

14.古罗马法学家保罗在《论解答》与《论告示》之中阐述两种情况:其一、以不符合良俗的书面婚姻协议为由而强制缔结婚姻是不公平的;其二、精神病人由于不具备认识及行为能力,并不能做出有效的意思表示,因此不能缔结婚姻。查士丁尼时期还规定,当丈夫缺乏支付能力或挥霍家财时,其妻子可以要求返还嫁妆。据此可知,罗马法( )

A.保障女性的公民权利 B.蕴含公平公正理念

C.理性的色彩较为突出 D.重视保护私有财产

15.史载,从波斯帝国行政中心通往小亚细亚的御道总长约2600千米,每隔一定距离就有帝国政府设置的驿馆。即便如此,公元前401年春,小居鲁士从小亚细亚出兵争夺王位,其军队到达两河流域时已是仲夏时节。这可用于探究波斯帝国( )

A.增进对外交往的意图 B.防范地方叛乱的机制

C.实现中央集权的艰难 D.整合多元文化的成果

16.考古学家研究表明,贵霜帝国的金币背面图案是佛陀,用希腊技术制作;印度古典语言梵语“书”“笔”“墨水”等词汇来源于希腊语。据此可知( )

A.希腊文化遍布世界 B.文明交流推动社会进步

C.文化中心格局变迁 D.民族迁徙推动文化交融

17.下面是是波斯帝国首位皇帝居鲁士大帝的言论。这体现出波斯( )

“在我们所征服的城市里有一些我们的驻防部队和指挥人员,我将他们留在那里,只要求他们驻守城防,而不希望他们去干涉任何其他事情。不过我还要指派另外一些人去做总督,去管理原来居住在那里的人,接受他们的供奉,让他们为驻军提供粮饷,履行他们应该履行的职责。” “如果哪个总督因为自己富庶或者自己身后臣民众多就想独立或者图谋不轨的话,那么,他马上会现场遭遇反击。”

A.尊重被征服地的制度与文化 B.注重维持庞大帝国的稳定

C.重视民主管理的精细化建设 D.赋予地方独立的军政大权

18.下图是亚历山大逝世后,其部将利西马库斯称王以后发行的银币。其图像采用了希腊化时代最普遍的钱币设计样式,正面为带公羊角的亚历山大头像,其头上的山羊角有着主神宙斯和埃及太阳神阿蒙神的混合象征意味,背面为向左而坐的雅典娜,身后见有希腊语铭文“利西马库斯国王”。此银币设计反映了利西马库斯旨在( )

利西马库斯所发行四德拉克马银币,公元前305—前281年,大英博物馆藏

A.大力发展本国经济贸易 B.宣示其合法继承人身份

C.促进希腊文化广泛传播 D.极力宣扬君权神授思想

19.下图是2世纪初的某一帝国疆域图。该帝国统治时期( )

A.推广希腊文化 B.阻碍东西方贸易

C.创立伊斯兰教 D.地中海成为内海

20.古巴比伦法典、腓尼基字母文字等文明元素均为古希腊罗马文明的成长提供了营养成分,同时古希腊罗马文明也推动着其他文明的发展。据此可知,世界文明( )

A.具有互鉴性和双向流动性 B.最早发源于两河流域地区

C.发展过程中具有继承性 D.起源以文字的发明为标志

二、非选择题

21.阅读下列材料,完成下列要求。

材料一 罗马在向海外扩张的过程中,在所征服地区建立行省制度来统治当地人民。元老院委任卸任的执政官为行省总督,总督任期一年,遇到特殊情况,可以延长2到3年。因为行省远离罗马,总督实际上受的限制很少,他在行省拥有绝对的权力,这就为总督滥用职权、横行不法、搜刮钱财提供了便利条件。行省由征服而来,被视为罗马国家的财产,其居民被视为外国投降者。但在行省中城市的地位不一,视它们对待罗马的态度而言,少数对罗马忠诚的城市,被列为自由市,但必须置于行省的管辖和监督下,对罗马抵抗的城市,则被彻底摧毁,土地充作罗马公有地。

——摘编自齐世荣《世界史》

材料二 行中书省,凡十一,秩从一品,掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。国初,有征伐之役,分任军民之事,皆称行省,未有定制。中统、至元间,始分立行中书省,因事设官,官不必备,皆以省官出领其事。其丞相,皆以宰执行某处省事系衔。其后嫌于外重,改为某处行中书省。

——《元史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述罗马和元朝行省的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概述罗马和元朝行省的共同作用。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 在拓展宗教神权的过程中,罗马教廷从11世纪末开始,先后发动西欧各国对中近东地区持续约两个世纪的战争,即“十字军东征”。1095年教皇乌尔班二世在克勒芒宗教大会上发表富有煽动性的演说,“踏上通往圣地的道路吧。从邪恶的种族那里夺回那片土地,将它控制在你们的手中。耶路撒冷是地球的中心,那片土地的富庶远在其他地区之上,像另一个灿烂的天堂。”

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

材料二 泉州是历史文化名城,一千多年来各种宗教在此长期共存,和谐发展。泉州早在五千年前就有闽越族在此聚居,艰苦的耕海牧洋生活,使其具有泛神信仰特征,只要是有用的、有利的神灵就加以信奉。伴随着海上丝绸之路的兴盛,大量阿拉伯人、波斯人等来此经商、定居,基督教、伊斯兰教、摩尼教等宗教相继传入泉州。信奉伊斯兰教的商人与汉族通婚,繁衍后代,成为回族的祖先,泉州社会逐步形成以汉族为主体的多民族构成的移民社会。宋元政府采取较为开放的姿态,授予不同宗教背景的蕃商相应官职,管理泉州的商贸活动,例如南宋长期掌管泉州市舶司的蒲寿庚就是穆斯林。

——摘编自马照南《泉州宗教文化相容共存之品格与现代价值》

材料三 宗教改革运动的兴起引发了欧洲各地的宗教纷争,新教派和天主教会之间的冲突激化,导致了长期的宗教战争,例如德国三十年战争将欧洲各个国家卷入战争。战争的可怕后果迫使各方开始寻求和平解决宗教争端的途径。1648年《威斯特伐利亚条约》规定各国统治者有权自由选择国家的宗教信仰,各派别可以在自己的领土上自由行使宗教信仰。条约的签署为宗教宽容提供了有力的政治支持。一些开明君主和思想家进而主张国家与教会分离,不允许宗教干涉国家政治和世俗生活,宗教只是为促进个人道德修养和保持“良心”的手段。荷兰的人文主义学者伊拉斯谟强调个人的内心信仰和良知,主张人们应该通过理性和教育来解决宗教争端,而不是通过暴力和迫害。

——摘编自孙浩然《近代欧洲宗教宽容的起源及其启示》

(1)根据材料一指出罗马教廷组织十字军东征的动机。

(2)根据材料二分析说明泉州地区各种宗教能够长期共存和谐发展的原因。

(3)根据材料三和所学知识概括宗教宽容原则确立的重要意义。

答案解析部分

1.D

2.C

3.D

4.D

5.D

6.A

7.C

8.A

9.D

10.C

11.C

12.A

13.C

14.C

15.C

16.B

17.B

18.B

19.D

20.C

21.(1)罗马行省:统治被征服地区的民众;元老院任命总督,总督拥有绝对的权力;采取灵活的统治方式,强化对地方的控制。元朝行省:加强中央对地方的控制;皇帝派遣官员治理地方,地方长官听命于皇帝和中央政府。

(2)加强了对地方的统治,有利于国家的统一;适应了各自社会发展状况,促进了社会发展;体现了制度创新,对后世产生重大影响。

22.(1)动机:巩固罗马教会的宗教权威地位,建立超越世俗王权的神权;掠夺中近东地区的物质财富。

(2)原因:移民社会结构,各民族的融合提供社会基础;泉州地区原有的泛神信仰特征;海外贸易的兴盛带来文化交流的促进;政府开放宽容的管理政策。(中华文明的包容开放)

(3)意义:有利于缓解宗教矛盾冲突,维护欧洲社会的稳定;进一步削弱天主教会势力,有利于民族国家的兴起;为启蒙运动创造有利条件;为当今人类社会和谐共处提供有益参考启示。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体