第4课 中古时期的亚洲 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 365.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-24 09:09:02 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中古时期的亚洲 同步练习(含答案)

一、选择题

1.阿拉伯帝国建立后,实行促进商业发展的政策,还颁布了航运法律以鼓励运输和交通。奥斯曼帝国建立后,采取了与阿拉伯帝国类似的政策,还与西方商人签订优惠的商业条约,以发展对外贸易。据此可知,两大帝国的举措都有助于( )

A.亚欧经济格局的稳定 B.统治经济基础的扩大

C.文明交流成果的巩固 D.商人政治地位的提高

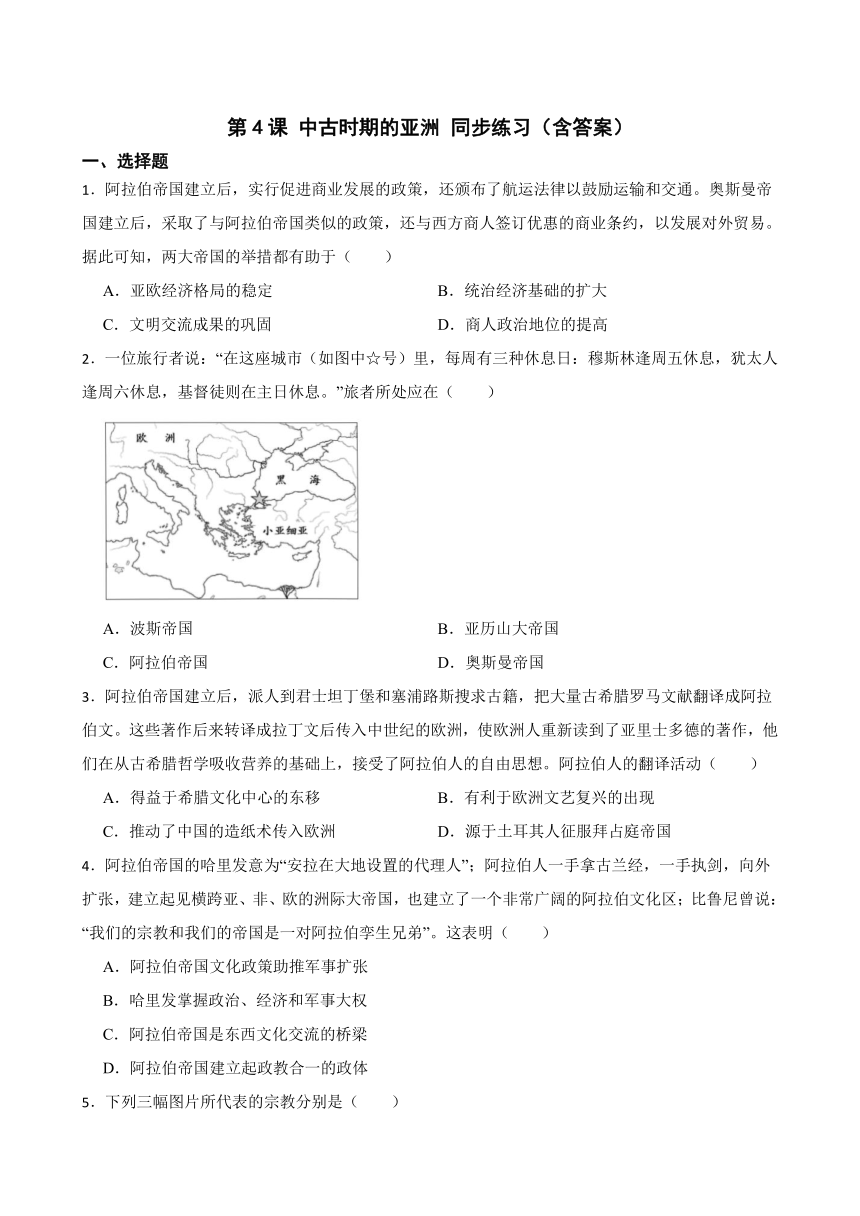

2.一位旅行者说:“在这座城市(如图中☆号)里,每周有三种休息日:穆斯林逢周五休息,犹太人逢周六休息,基督徒则在主日休息。”旅者所处应在( )

A.波斯帝国 B.亚历山大帝国

C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

3.阿拉伯帝国建立后,派人到君士坦丁堡和塞浦路斯搜求古籍,把大量古希腊罗马文献翻译成阿拉伯文。这些著作后来转译成拉丁文后传入中世纪的欧洲,使欧洲人重新读到了亚里士多德的著作,他们在从古希腊哲学吸收营养的基础上,接受了阿拉伯人的自由思想。阿拉伯人的翻译活动( )

A.得益于希腊文化中心的东移 B.有利于欧洲文艺复兴的出现

C.推动了中国的造纸术传入欧洲 D.源于土耳其人征服拜占庭帝国

4.阿拉伯帝国的哈里发意为“安拉在大地设置的代理人”;阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,建立起见横跨亚、非、欧的洲际大帝国,也建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区;比鲁尼曾说:“我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟”。这表明( )

A.阿拉伯帝国文化政策助推军事扩张

B.哈里发掌握政治、经济和军事大权

C.阿拉伯帝国是东西文化交流的桥梁

D.阿拉伯帝国建立起政教合一的政体

5.下列三幅图片所代表的宗教分别是( )

A.基督教佛教伊斯兰教 B.道教基督教伊斯兰教

C.伊斯兰教基督教道教 D.佛教基督教伊斯兰教

6.《阿拉伯文学史》中写道:“上自哈里发,下至平民,所有的人仿佛忽然间变成学生或文学奖励者。一般人为求学而游历欧、亚、非三洲,然后犹如蜜蜂般载蜜而归,把他们所储蓄的宝藏,分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷帙之浩大与内容之丰富,不亚于现代的百科全书,而其对于现代科学的贡献,远非一般人的想象所能及。”这表明阿拉伯帝国( )

A.采取了文化渗透的扩张手段 B.实现了活字印刷术的革新

C.确立了科学技术的领先地位 D.促进了区域文明间的交流

7.据朝鲜史书《三国史记·薛罽头传》载:“新罗用人论骨品,苟非其族,虽有鸿才杰功,不能逾越。我(薛罽头)愿西游中华国,奋不世之略,立非常之功,自至荣路,奋簪绅佩剑,出入天子之侧足矣。”这表明当时( )

A.九品中正制传入新罗 B.唐朝社会阶层流动频繁

C.新罗重视与唐朝交往 D.异域文化对唐朝影响深远

8.有学者认为它是“传承伊斯兰文明的历史载体,继承了哈里发时代的宗教政治传统,实行君主至上和教俗合一的政治体制,世俗权力与宗教权力错综交织,……在世界历史的舞台上历经600余年的沧桑,可谓亚非欧大陆中央地带最后的封建国。”它是( )

A.拜占庭帝国 B.阿拉伯帝国 C.奥斯曼帝国 D.德里苏丹国

9.日本孝德天皇发布了著名的“改新之诏”,其中有“改去旧职,新设百官及著位阶,以官位叙”,并有“凡位有贵贱,官有高下,阶贵则职高,位贱则任下,官位相当,各有等数。凡臣事君……得爵位然后授官”。据此可推知,当时日本( )

A.严格遵循唐朝的制度 B.推动了幕府统治的建立

C.加强了君主专制统治 D.铲除了封建割据的根基

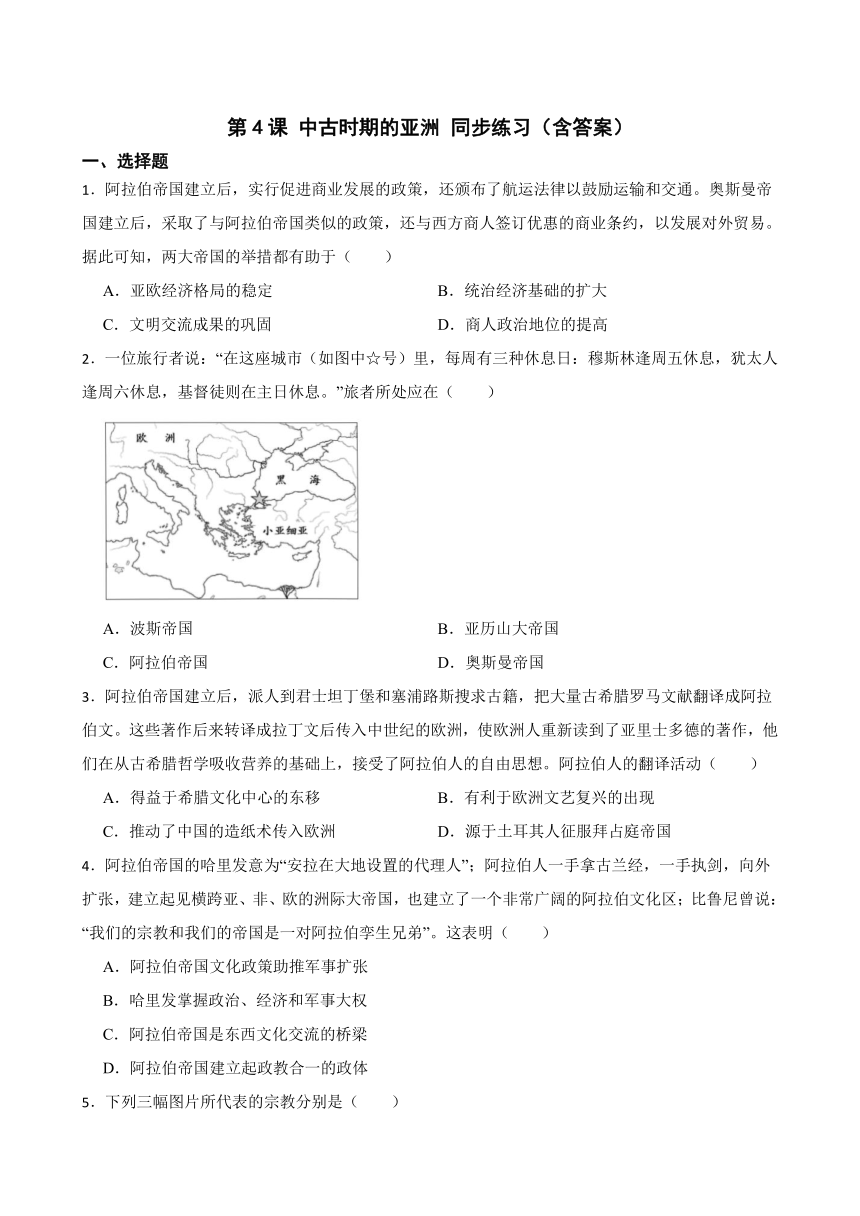

10.下为古代世界四个帝国的疆域示意图。其中属于15—16世纪奥斯曼帝国的是( )

A.

B.

C.

D.

11.7世纪,日本孝德天皇宣布全国土地为“公地(天皇的土地)”,自由民为国家“公民”,并授予“公民”一定的土地。日本天皇此举意在( )

A.推行改革巩固统治 B.削弱幕府政治影响力

C.维护百姓根本利益 D.缓和统治者之间矛盾

12.经过大化改新,日本“罢昔在天皇等所立子代之民,处处屯仓,及别臣、连、伴造、国造、村首所有部曲之民,处处田庄”,即废除了皇室的屯仓、贵族的田庄以及部民,将其收归国有,使之成为“公地、公民”。这反映出大化改新( )

A.导致皇权地位下降 B.推动了官僚政治的建立

C.触及旧制度的根基 D.促进了私营经济的瓦解

13.646年,日本推行“大化改新”,规定:废除皇室和贵族的私有土地和部民,收归国家;改革统治机构,建立京师和地方行政机构(国、郡、里),设置关塞、防人(戍边军)及驿站,各置职官;造户籍、计账(赋税簿账)。这些措施旨在( )

A.加强中央集权 B.废除等级制度

C.完成社会转型 D.效仿唐朝制度

14.阿拉伯人有较宽阔的胸怀,远大的眼光,善于吸收和利用各族人民文化成果,如中国的印刷术、指南针、火药等是由阿拉伯人首先学会使用,然后经过他们而进入欧洲,最终形成辉煌的阿拉伯文化。该材料反映阿拉伯文化的特点是( )

A.成就斐然 B.融合创新 C.人民至上 D.独具特色

15.日本大化改新在政治改革中提出在天皇之下设立二官八省为中央机构,设置国、郡、里为地方行政单位。据此可知,当时日本( )

A.与中国往来密切 B.深受唐文化的影响

C.增加了财政收入 D.中央集权面临困境

16.在《阿拉伯通史》中提到:巴格达城市的码头有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料……从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、毛皮等;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。材料意在说明( )

A.奥斯曼帝国在沟通世界贸易的作用

B.阿拉伯帝国贸易范围的广泛及繁荣

C.全球各地的产品都汇聚在巴格达城

D.巴格达城成为世界各地的贸易中心

17.11世纪以来,阿拉伯帝国境内的家族商业公司增多,这些公司由父子兄弟、叔伯子侄甚至堂兄弟组成,开设在巴格达开罗等商贸枢纽城市,主要从事大宗商品的国际贸易。由此可见,阿拉伯帝国( )

A.民间的契约体系十分完善 B.商业资本集聚效应较为显著

C.商人经营方式具有多样性 D.个体商人经营环境十分艰难

18.观察下面“大航海时代前的世界贸易示意图”,解读正确的是( )

A.欧洲商人已经直接同亚洲建立了商业联系

B.阿拉伯商人在亚、欧间从事中介贸易活动

C.奥斯曼帝国促进了东西方贸易的快速发展

D.逐渐形成了围绕白银输入中国的贸易网络

19.阿拉伯帝国建立之初,既允许被征服地区人民可以自由选择信仰、保留教堂,也允许接受伊斯兰教信仰的皈依者可以继续与原属的文化和群体保持密切的联系。阿拉伯帝国此举( )

A.创新了文化渗透方式 B.消弭了民族之间矛盾

C.促进了文明交流互动 D.体现了因俗而治原则

20.有学者认为阿拉伯世界因继承和融合了从伊比利亚半岛到印度北部的广大地区文化遗产,结合阿拉伯人的风俗、语言和传统,从而在9-10世纪之后形成了独具特色的文化形态,在各方面都取得了极大的成就。据材料理解,阿拉伯文化( )

A.源自对古希腊罗马文化的吸收

B.成为东西方文化的主要发源地

C.“极大成就”有发明阿拉伯数字

D.发展深受阿拉伯人扩张的影响

二、非选择题

21.人类从文明诞生以后各地区之间的交流从没中断过,相互的交流产生了重要的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在公元634年到公元750年,阿拉伯人建立起一个西起比利牛斯山脉,东至中国边境的帝国。阿拉伯的地域扩张刺激了经济的发展,农业、手工业和商业都进入了繁荣时期。阿拉伯本来就处于东西方贸易的交通要道,帝国建立后的经济繁荣又使阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲。商业贸易频繁交往的同时,科学文化的交流也大大加强了。阿拉伯的统治者对异族文化的宽容态度促成了中世纪阿拉伯科学的进步。……在历史上,阿拉伯文化对欧洲科学的发展也起了承上启下的作用。

——摘编自纳忠《阿拉伯通史》,彭树智《阿拉伯国家史》等

材料二

材料三 资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。

——[德]马克思、[德]恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国统治范围的特点,并简要说明阿拉伯帝国能够促进东西方经济、文化交流的主要条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出新航路开辟的主要标志并概括开辟的主要条件。

(3)根据材料三,概括资产阶级“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”的历史条件,请结合所学用一句话概述这一世界的状态,并指出最终形成的时间和具体表现。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 波斯帝国的统治者们采取了一系列措施把广阔的帝国凝聚为一个整体。他们建立了四通八达的公路,其中最有名的是“波斯王道”——其中的一部分是用石头铺成的——从爱琴海的港口以弗所一直通到安纳托利亚的萨尔迪斯,中间沿底格里斯河穿过美索不达米亚,到达伊朗的苏撒,又延伸至帕萨尔戈蒂和波赛被利斯,全长大约2575公里。商队走完这条路需用时90天,路上治安很好,还有小的旅店可供歇息。帝国政府还组织了信使服务和111个驿站,波斯王道沿途每隔40公里到50公里就有这样一个驿站。每一个驿站都能提供强健的马匹,保证信使们能在一周的时间内走完王道。

——摘编自【美】本特利《新全球史》

材料二 从奥古斯都建立元首制开始,在意大利本土,罗马的道路建设并没有停息。但是,伴随着罗马的大规模扩张,罗马道路的建造也随之向所扩张地区拓展,环绕整个地中海而行,建立了以罗马为中心的巨大道路网络体系从外往里看,这些道路体系就像一层又一层保护网一样,把帝国的核心意大利本土及罗马城严严实实地保护起来。道路上星罗棋布的驿站更像是这些神经网络的连接点,同样接受并传达帝国意志到帝国时期,罗马道路建设的重心已经转向新征服地区和意大利之外的行省。伴随罗马对外征服到达极限,罗马道路扩张步伐才逐渐缓慢下来,直至向外延伸的停止。

——摘编自冯定雄《罗马道路与帝国统治》

材料三 阿拉伯帝国控制了经波斯湾和红海的海上贸易。阿拉伯商人从波斯湾、亚丁湾及红海沿岸一些港口出发,到印度、中国、马来群岛及东非等地进行贸易。在海湾各地、印度马拉巴海岸各港口、斯里兰卡、孟加拉、苏门答腊、印度支那、中国及东非海岸的基尔瓦港和马达加斯加岛等地都有阿拉伯人设立的商站。此外,阿拉伯人还通过亚历山大港和的黎波里港把东方货物经地中海转运到欧洲,对海上贸易的控制则促进了阿拉伯帝国国际贸易的发展。

——摘编自袁德忠《试论阿拉伯帝国的商业》

材料四 早在13世纪,西班牙半岛上的阿拉贡王国就定下了向海上发展的方针,它努力把自己打造为一个具有海洋商业性的国家。在它统治下的巴塞罗那,从1020年开始的几个世纪里,是西欧第一个铸造金币的城市,其成就可与热那亚、威尼斯相媲美。1302年,意大利的西西里成了阿拉贡的采邑领地,阿拉贡成了西地中海拥有最先进的海军的商业国家。1479年,阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并成西班牙王国,西班牙王国继续执行阿拉贡的海上扩张的政策。

——摘编自张椿年《海洋文明与中世纪西欧社会转型》

(1)根据材料一、二、分别概括波斯帝国与罗马帝国道路建设所体现的统治特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析阿拉伯帝国统治时期海上交通发达的原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,分析13—15世纪西班牙人面向海洋发展的影响。

答案解析部分

1.B

2.D

3.B

4.D

5.D

6.D

7.A

8.C

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.B

15.B

16.B

17.B

18.B

19.C

20.D

21.(1)特点:范围广阔,地跨欧亚非三大洲。

条件:自身农业、手工业、商业的繁荣;地理位置重要;对异族文化的宽容(开明)政策;阿拉伯商人的和旅行家的促进。(任答3点)

(2)标志:达·伽马发现从欧洲绕过非洲达到东方的航线,哥伦布到达美洲,麦哲伦船队完成环球航行。

条件:西欧人丰富的经验和地理知识;造船和航海技术的不断提高;西班牙和葡萄牙王室的积极支持。

(3)历史条件:①生产力的飞速发展(或工业革命);②极其便利的交通条件;③低廉价格的工业商品;④对外进行殖民扩张(任答3点)

状态:人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理的状态。(其他类似表述也可)

时间:19世纪末20世纪初。具体表现:亚洲的绝大多数地区已经沦为殖民地或半殖民地,非洲的绝大部分地区沦为殖民地,独立的拉丁美洲国家实际成为依附于欧美国家的半殖民地。

22.(1)波斯帝国:中央集权;高效管理。

罗马帝国:扩张与控制并重;强化中心与巩固统治。

(2)原因:地理位置优越;阿拉伯帝国长期以来重视商业活动;阿拉伯商人熟悉海上贸易路线;阿拉伯帝国统治者的支持;海外贸易据点广泛建立。(答出三点即可)

(3)影响:助推了新航路的开辟;促使西班牙在全球范围内开展殖民活动;通过掠夺美洲黄金、白银,推动了欧洲资本主义萌芽的发展;影响了东西方文明发展态势。(答出四点即可)

一、选择题

1.阿拉伯帝国建立后,实行促进商业发展的政策,还颁布了航运法律以鼓励运输和交通。奥斯曼帝国建立后,采取了与阿拉伯帝国类似的政策,还与西方商人签订优惠的商业条约,以发展对外贸易。据此可知,两大帝国的举措都有助于( )

A.亚欧经济格局的稳定 B.统治经济基础的扩大

C.文明交流成果的巩固 D.商人政治地位的提高

2.一位旅行者说:“在这座城市(如图中☆号)里,每周有三种休息日:穆斯林逢周五休息,犹太人逢周六休息,基督徒则在主日休息。”旅者所处应在( )

A.波斯帝国 B.亚历山大帝国

C.阿拉伯帝国 D.奥斯曼帝国

3.阿拉伯帝国建立后,派人到君士坦丁堡和塞浦路斯搜求古籍,把大量古希腊罗马文献翻译成阿拉伯文。这些著作后来转译成拉丁文后传入中世纪的欧洲,使欧洲人重新读到了亚里士多德的著作,他们在从古希腊哲学吸收营养的基础上,接受了阿拉伯人的自由思想。阿拉伯人的翻译活动( )

A.得益于希腊文化中心的东移 B.有利于欧洲文艺复兴的出现

C.推动了中国的造纸术传入欧洲 D.源于土耳其人征服拜占庭帝国

4.阿拉伯帝国的哈里发意为“安拉在大地设置的代理人”;阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,建立起见横跨亚、非、欧的洲际大帝国,也建立了一个非常广阔的阿拉伯文化区;比鲁尼曾说:“我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟”。这表明( )

A.阿拉伯帝国文化政策助推军事扩张

B.哈里发掌握政治、经济和军事大权

C.阿拉伯帝国是东西文化交流的桥梁

D.阿拉伯帝国建立起政教合一的政体

5.下列三幅图片所代表的宗教分别是( )

A.基督教佛教伊斯兰教 B.道教基督教伊斯兰教

C.伊斯兰教基督教道教 D.佛教基督教伊斯兰教

6.《阿拉伯文学史》中写道:“上自哈里发,下至平民,所有的人仿佛忽然间变成学生或文学奖励者。一般人为求学而游历欧、亚、非三洲,然后犹如蜜蜂般载蜜而归,把他们所储蓄的宝藏,分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷帙之浩大与内容之丰富,不亚于现代的百科全书,而其对于现代科学的贡献,远非一般人的想象所能及。”这表明阿拉伯帝国( )

A.采取了文化渗透的扩张手段 B.实现了活字印刷术的革新

C.确立了科学技术的领先地位 D.促进了区域文明间的交流

7.据朝鲜史书《三国史记·薛罽头传》载:“新罗用人论骨品,苟非其族,虽有鸿才杰功,不能逾越。我(薛罽头)愿西游中华国,奋不世之略,立非常之功,自至荣路,奋簪绅佩剑,出入天子之侧足矣。”这表明当时( )

A.九品中正制传入新罗 B.唐朝社会阶层流动频繁

C.新罗重视与唐朝交往 D.异域文化对唐朝影响深远

8.有学者认为它是“传承伊斯兰文明的历史载体,继承了哈里发时代的宗教政治传统,实行君主至上和教俗合一的政治体制,世俗权力与宗教权力错综交织,……在世界历史的舞台上历经600余年的沧桑,可谓亚非欧大陆中央地带最后的封建国。”它是( )

A.拜占庭帝国 B.阿拉伯帝国 C.奥斯曼帝国 D.德里苏丹国

9.日本孝德天皇发布了著名的“改新之诏”,其中有“改去旧职,新设百官及著位阶,以官位叙”,并有“凡位有贵贱,官有高下,阶贵则职高,位贱则任下,官位相当,各有等数。凡臣事君……得爵位然后授官”。据此可推知,当时日本( )

A.严格遵循唐朝的制度 B.推动了幕府统治的建立

C.加强了君主专制统治 D.铲除了封建割据的根基

10.下为古代世界四个帝国的疆域示意图。其中属于15—16世纪奥斯曼帝国的是( )

A.

B.

C.

D.

11.7世纪,日本孝德天皇宣布全国土地为“公地(天皇的土地)”,自由民为国家“公民”,并授予“公民”一定的土地。日本天皇此举意在( )

A.推行改革巩固统治 B.削弱幕府政治影响力

C.维护百姓根本利益 D.缓和统治者之间矛盾

12.经过大化改新,日本“罢昔在天皇等所立子代之民,处处屯仓,及别臣、连、伴造、国造、村首所有部曲之民,处处田庄”,即废除了皇室的屯仓、贵族的田庄以及部民,将其收归国有,使之成为“公地、公民”。这反映出大化改新( )

A.导致皇权地位下降 B.推动了官僚政治的建立

C.触及旧制度的根基 D.促进了私营经济的瓦解

13.646年,日本推行“大化改新”,规定:废除皇室和贵族的私有土地和部民,收归国家;改革统治机构,建立京师和地方行政机构(国、郡、里),设置关塞、防人(戍边军)及驿站,各置职官;造户籍、计账(赋税簿账)。这些措施旨在( )

A.加强中央集权 B.废除等级制度

C.完成社会转型 D.效仿唐朝制度

14.阿拉伯人有较宽阔的胸怀,远大的眼光,善于吸收和利用各族人民文化成果,如中国的印刷术、指南针、火药等是由阿拉伯人首先学会使用,然后经过他们而进入欧洲,最终形成辉煌的阿拉伯文化。该材料反映阿拉伯文化的特点是( )

A.成就斐然 B.融合创新 C.人民至上 D.独具特色

15.日本大化改新在政治改革中提出在天皇之下设立二官八省为中央机构,设置国、郡、里为地方行政单位。据此可知,当时日本( )

A.与中国往来密切 B.深受唐文化的影响

C.增加了财政收入 D.中央集权面临困境

16.在《阿拉伯通史》中提到:巴格达城市的码头有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料……从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、毛皮等;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。材料意在说明( )

A.奥斯曼帝国在沟通世界贸易的作用

B.阿拉伯帝国贸易范围的广泛及繁荣

C.全球各地的产品都汇聚在巴格达城

D.巴格达城成为世界各地的贸易中心

17.11世纪以来,阿拉伯帝国境内的家族商业公司增多,这些公司由父子兄弟、叔伯子侄甚至堂兄弟组成,开设在巴格达开罗等商贸枢纽城市,主要从事大宗商品的国际贸易。由此可见,阿拉伯帝国( )

A.民间的契约体系十分完善 B.商业资本集聚效应较为显著

C.商人经营方式具有多样性 D.个体商人经营环境十分艰难

18.观察下面“大航海时代前的世界贸易示意图”,解读正确的是( )

A.欧洲商人已经直接同亚洲建立了商业联系

B.阿拉伯商人在亚、欧间从事中介贸易活动

C.奥斯曼帝国促进了东西方贸易的快速发展

D.逐渐形成了围绕白银输入中国的贸易网络

19.阿拉伯帝国建立之初,既允许被征服地区人民可以自由选择信仰、保留教堂,也允许接受伊斯兰教信仰的皈依者可以继续与原属的文化和群体保持密切的联系。阿拉伯帝国此举( )

A.创新了文化渗透方式 B.消弭了民族之间矛盾

C.促进了文明交流互动 D.体现了因俗而治原则

20.有学者认为阿拉伯世界因继承和融合了从伊比利亚半岛到印度北部的广大地区文化遗产,结合阿拉伯人的风俗、语言和传统,从而在9-10世纪之后形成了独具特色的文化形态,在各方面都取得了极大的成就。据材料理解,阿拉伯文化( )

A.源自对古希腊罗马文化的吸收

B.成为东西方文化的主要发源地

C.“极大成就”有发明阿拉伯数字

D.发展深受阿拉伯人扩张的影响

二、非选择题

21.人类从文明诞生以后各地区之间的交流从没中断过,相互的交流产生了重要的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 在公元634年到公元750年,阿拉伯人建立起一个西起比利牛斯山脉,东至中国边境的帝国。阿拉伯的地域扩张刺激了经济的发展,农业、手工业和商业都进入了繁荣时期。阿拉伯本来就处于东西方贸易的交通要道,帝国建立后的经济繁荣又使阿拉伯商人的足迹踏遍了亚、非、欧三洲。商业贸易频繁交往的同时,科学文化的交流也大大加强了。阿拉伯的统治者对异族文化的宽容态度促成了中世纪阿拉伯科学的进步。……在历史上,阿拉伯文化对欧洲科学的发展也起了承上启下的作用。

——摘编自纳忠《阿拉伯通史》,彭树智《阿拉伯国家史》等

材料二

材料三 资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。

——[德]马克思、[德]恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国统治范围的特点,并简要说明阿拉伯帝国能够促进东西方经济、文化交流的主要条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出新航路开辟的主要标志并概括开辟的主要条件。

(3)根据材料三,概括资产阶级“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”的历史条件,请结合所学用一句话概述这一世界的状态,并指出最终形成的时间和具体表现。

22.阅读材料,回答问题。

材料一 波斯帝国的统治者们采取了一系列措施把广阔的帝国凝聚为一个整体。他们建立了四通八达的公路,其中最有名的是“波斯王道”——其中的一部分是用石头铺成的——从爱琴海的港口以弗所一直通到安纳托利亚的萨尔迪斯,中间沿底格里斯河穿过美索不达米亚,到达伊朗的苏撒,又延伸至帕萨尔戈蒂和波赛被利斯,全长大约2575公里。商队走完这条路需用时90天,路上治安很好,还有小的旅店可供歇息。帝国政府还组织了信使服务和111个驿站,波斯王道沿途每隔40公里到50公里就有这样一个驿站。每一个驿站都能提供强健的马匹,保证信使们能在一周的时间内走完王道。

——摘编自【美】本特利《新全球史》

材料二 从奥古斯都建立元首制开始,在意大利本土,罗马的道路建设并没有停息。但是,伴随着罗马的大规模扩张,罗马道路的建造也随之向所扩张地区拓展,环绕整个地中海而行,建立了以罗马为中心的巨大道路网络体系从外往里看,这些道路体系就像一层又一层保护网一样,把帝国的核心意大利本土及罗马城严严实实地保护起来。道路上星罗棋布的驿站更像是这些神经网络的连接点,同样接受并传达帝国意志到帝国时期,罗马道路建设的重心已经转向新征服地区和意大利之外的行省。伴随罗马对外征服到达极限,罗马道路扩张步伐才逐渐缓慢下来,直至向外延伸的停止。

——摘编自冯定雄《罗马道路与帝国统治》

材料三 阿拉伯帝国控制了经波斯湾和红海的海上贸易。阿拉伯商人从波斯湾、亚丁湾及红海沿岸一些港口出发,到印度、中国、马来群岛及东非等地进行贸易。在海湾各地、印度马拉巴海岸各港口、斯里兰卡、孟加拉、苏门答腊、印度支那、中国及东非海岸的基尔瓦港和马达加斯加岛等地都有阿拉伯人设立的商站。此外,阿拉伯人还通过亚历山大港和的黎波里港把东方货物经地中海转运到欧洲,对海上贸易的控制则促进了阿拉伯帝国国际贸易的发展。

——摘编自袁德忠《试论阿拉伯帝国的商业》

材料四 早在13世纪,西班牙半岛上的阿拉贡王国就定下了向海上发展的方针,它努力把自己打造为一个具有海洋商业性的国家。在它统治下的巴塞罗那,从1020年开始的几个世纪里,是西欧第一个铸造金币的城市,其成就可与热那亚、威尼斯相媲美。1302年,意大利的西西里成了阿拉贡的采邑领地,阿拉贡成了西地中海拥有最先进的海军的商业国家。1479年,阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并成西班牙王国,西班牙王国继续执行阿拉贡的海上扩张的政策。

——摘编自张椿年《海洋文明与中世纪西欧社会转型》

(1)根据材料一、二、分别概括波斯帝国与罗马帝国道路建设所体现的统治特点。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析阿拉伯帝国统治时期海上交通发达的原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,分析13—15世纪西班牙人面向海洋发展的影响。

答案解析部分

1.B

2.D

3.B

4.D

5.D

6.D

7.A

8.C

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.B

15.B

16.B

17.B

18.B

19.C

20.D

21.(1)特点:范围广阔,地跨欧亚非三大洲。

条件:自身农业、手工业、商业的繁荣;地理位置重要;对异族文化的宽容(开明)政策;阿拉伯商人的和旅行家的促进。(任答3点)

(2)标志:达·伽马发现从欧洲绕过非洲达到东方的航线,哥伦布到达美洲,麦哲伦船队完成环球航行。

条件:西欧人丰富的经验和地理知识;造船和航海技术的不断提高;西班牙和葡萄牙王室的积极支持。

(3)历史条件:①生产力的飞速发展(或工业革命);②极其便利的交通条件;③低廉价格的工业商品;④对外进行殖民扩张(任答3点)

状态:人类历史上由少数资本主义国家奴役和控制世界上绝大部分土地和人口的极不合理的状态。(其他类似表述也可)

时间:19世纪末20世纪初。具体表现:亚洲的绝大多数地区已经沦为殖民地或半殖民地,非洲的绝大部分地区沦为殖民地,独立的拉丁美洲国家实际成为依附于欧美国家的半殖民地。

22.(1)波斯帝国:中央集权;高效管理。

罗马帝国:扩张与控制并重;强化中心与巩固统治。

(2)原因:地理位置优越;阿拉伯帝国长期以来重视商业活动;阿拉伯商人熟悉海上贸易路线;阿拉伯帝国统治者的支持;海外贸易据点广泛建立。(答出三点即可)

(3)影响:助推了新航路的开辟;促使西班牙在全球范围内开展殖民活动;通过掠夺美洲黄金、白银,推动了欧洲资本主义萌芽的发展;影响了东西方文明发展态势。(答出四点即可)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体