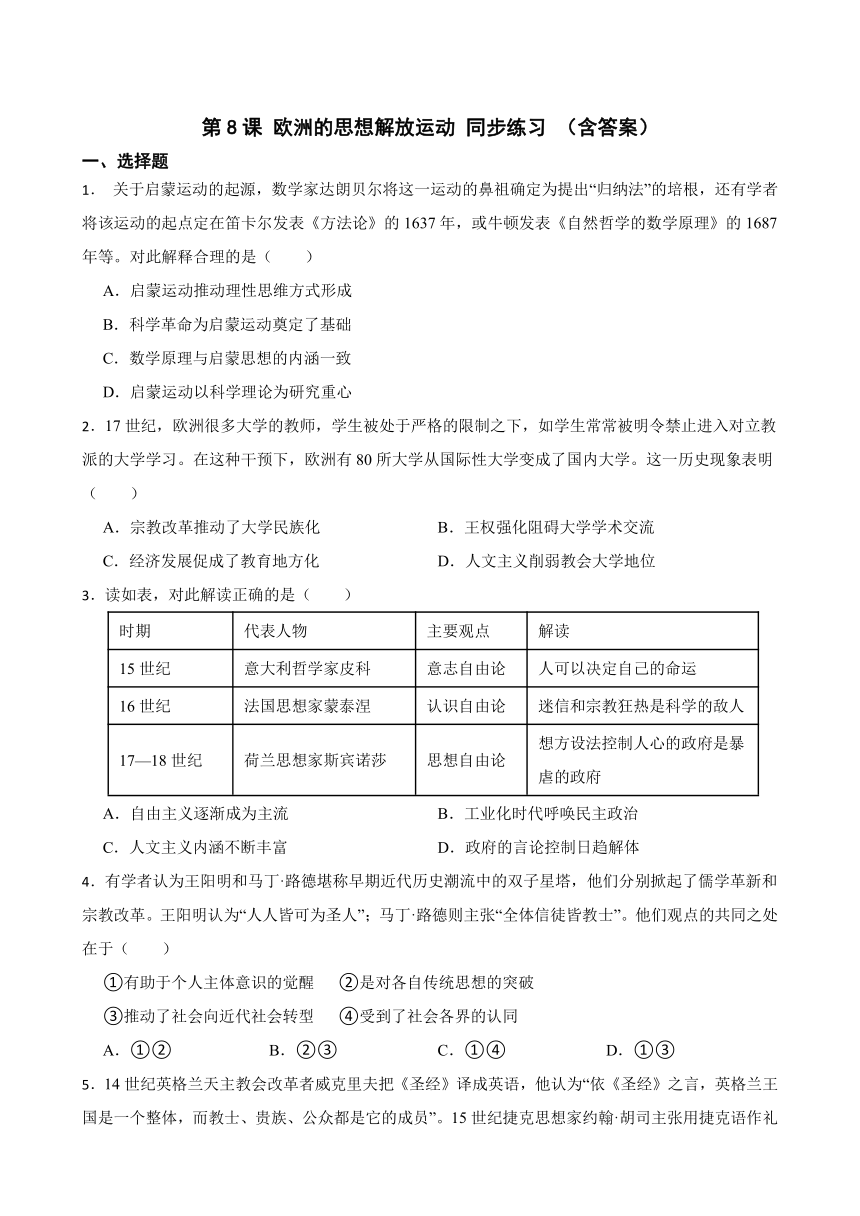

第8课 欧洲的思想解放运动 同步练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 第8课 欧洲的思想解放运动 同步练习 (含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第8课 欧洲的思想解放运动 同步练习 (含答案)

一、选择题

1. 关于启蒙运动的起源,数学家达朗贝尔将这一运动的鼻祖确定为提出“归纳法”的培根,还有学者将该运动的起点定在笛卡尔发表《方法论》的1637年,或牛顿发表《自然哲学的数学原理》的1687年等。对此解释合理的是( )

A.启蒙运动推动理性思维方式形成

B.科学革命为启蒙运动奠定了基础

C.数学原理与启蒙思想的内涵一致

D.启蒙运动以科学理论为研究重心

2.17世纪,欧洲很多大学的教师,学生被处于严格的限制之下,如学生常常被明令禁止进入对立教派的大学学习。在这种干预下,欧洲有80所大学从国际性大学变成了国内大学。这一历史现象表明( )

A.宗教改革推动了大学民族化 B.王权强化阻碍大学学术交流

C.经济发展促成了教育地方化 D.人文主义削弱教会大学地位

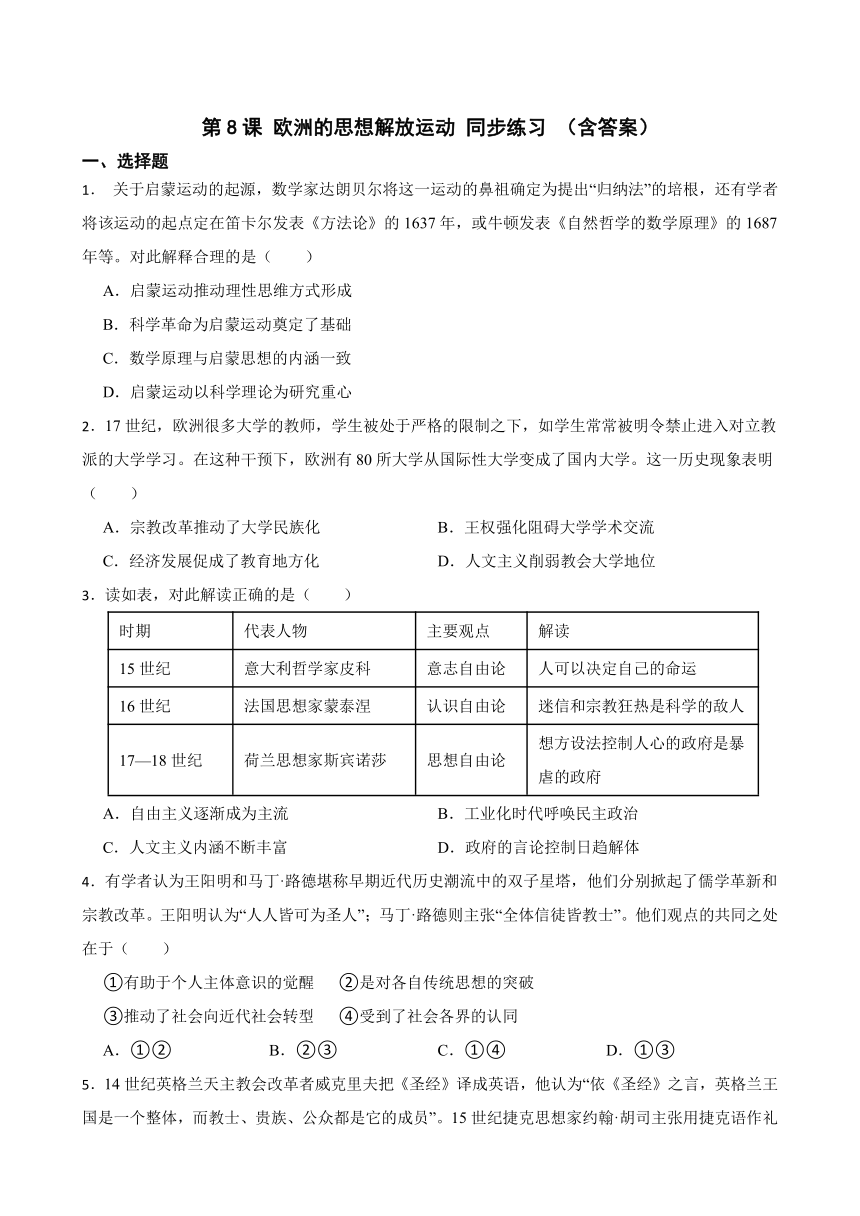

3.读如表,对此解读正确的是( )

时期 代表人物 主要观点 解读

15世纪 意大利哲学家皮科 意志自由论 人可以决定自己的命运

16世纪 法国思想家蒙泰涅 认识自由论 迷信和宗教狂热是科学的敌人

17—18世纪 荷兰思想家斯宾诺莎 思想自由论 想方设法控制人心的政府是暴虐的政府

A.自由主义逐渐成为主流 B.工业化时代呼唤民主政治

C.人文主义内涵不断丰富 D.政府的言论控制日趋解体

4.有学者认为王阳明和马丁·路德堪称早期近代历史潮流中的双子星塔,他们分别掀起了儒学革新和宗教改革。王阳明认为“人人皆可为圣人”;马丁·路德则主张“全体信徒皆教士”。他们观点的共同之处在于( )

①有助于个人主体意识的觉醒 ②是对各自传统思想的突破

③推动了社会向近代社会转型 ④受到了社会各界的认同

A.①② B.②③ C.①④ D.①③

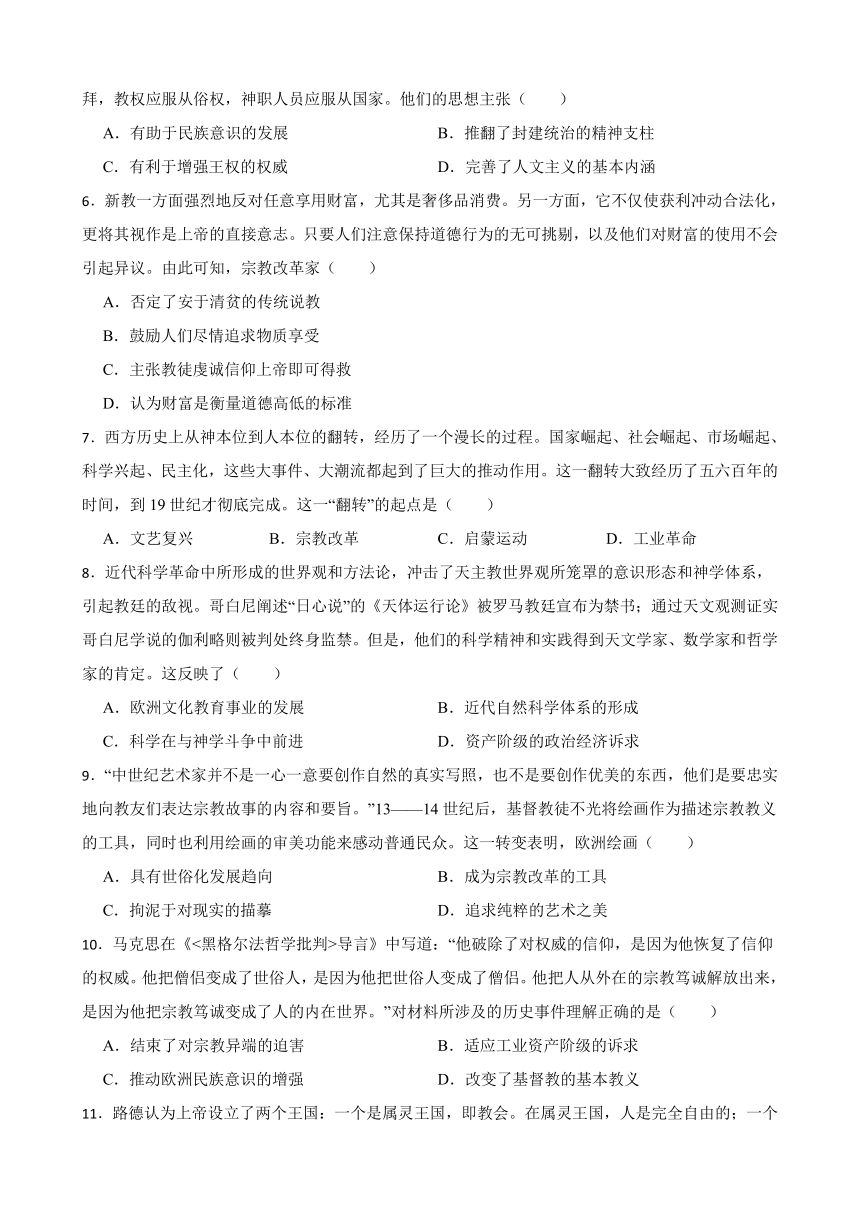

5.14世纪英格兰天主教会改革者威克里夫把《圣经》译成英语,他认为“依《圣经》之言,英格兰王国是一个整体,而教士、贵族、公众都是它的成员”。15世纪捷克思想家约翰·胡司主张用捷克语作礼拜,教权应服从俗权,神职人员应服从国家。他们的思想主张( )

A.有助于民族意识的发展 B.推翻了封建统治的精神支柱

C.有利于增强王权的权威 D.完善了人文主义的基本内涵

6.新教一方面强烈地反对任意享用财富,尤其是奢侈品消费。另一方面,它不仅使获利冲动合法化,更将其视作是上帝的直接意志。只要人们注意保持道德行为的无可挑剔,以及他们对财富的使用不会引起异议。由此可知,宗教改革家( )

A.否定了安于清贫的传统说教

B.鼓励人们尽情追求物质享受

C.主张教徒虔诚信仰上帝即可得救

D.认为财富是衡量道德高低的标准

7.西方历史上从神本位到人本位的翻转,经历了一个漫长的过程。国家崛起、社会崛起、市场崛起、科学兴起、民主化,这些大事件、大潮流都起到了巨大的推动作用。这一翻转大致经历了五六百年的时间,到19世纪才彻底完成。这一“翻转”的起点是( )

A.文艺复兴 B.宗教改革 C.启蒙运动 D.工业革命

8.近代科学革命中所形成的世界观和方法论,冲击了天主教世界观所笼罩的意识形态和神学体系,引起教廷的敌视。哥白尼阐述“日心说”的《天体运行论》被罗马教廷宣布为禁书;通过天文观测证实哥白尼学说的伽利略则被判处终身监禁。但是,他们的科学精神和实践得到天文学家、数学家和哲学家的肯定。这反映了( )

A.欧洲文化教育事业的发展 B.近代自然科学体系的形成

C.科学在与神学斗争中前进 D.资产阶级的政治经济诉求

9.“中世纪艺术家并不是一心一意要创作自然的真实写照,也不是要创作优美的东西,他们是要忠实地向教友们表达宗教故事的内容和要旨。”13——14世纪后,基督教徒不光将绘画作为描述宗教教义的工具,同时也利用绘画的审美功能来感动普通民众。这一转变表明,欧洲绘画( )

A.具有世俗化发展趋向 B.成为宗教改革的工具

C.拘泥于对现实的描摹 D.追求纯粹的艺术之美

10.马克思在《<黑格尔法哲学批判>导言》中写道:“他破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了世俗人,是因为他把世俗人变成了僧侣。他把人从外在的宗教笃诚解放出来,是因为他把宗教笃诚变成了人的内在世界。”对材料所涉及的历史事件理解正确的是( )

A.结束了对宗教异端的迫害 B.适应工业资产阶级的诉求

C.推动欧洲民族意识的增强 D.改变了基督教的基本教义

11.路德认为上帝设立了两个王国:一个是属灵王国,即教会。在属灵王国,人是完全自由的;一个是俗世王国,即国家。在俗世王国,人是国王受管辖的。二者都是上帝的王国,但两者是完全独立的。路德此言论意在

A.维护君主专制 B.阐明国家与教会关系

C.倡导信仰自由 D.驳斥教权至上的观点

12.“你根本不必做任何事就能得救,尤其不必对神父的指示言听计从。你只要相信上帝、抱持信仰就行了。”上述言论最可能出自谁之口( )

A.教皇 B.但丁 C.薄伽丘 D.马丁·路德

13.“站在巨人的肩膀上”,用数学方法精确描述宇宙运行的自然法则,标志着人类科学时代开始的是( )

A.哥白尼日心说 B.牛顿经典力学

C.达尔文进化论 D.爱因斯坦相对论

14.西方学者在评价“哥白尼革命”时说,其不仅带来了“天文学基本概念的革新”,还标志着“人类对大自然理解的一次根本性变更”,构成了“西方人价值观转变的一部分”。这表明,“哥白尼革命”( )

A.引发了文艺复兴 B.冲击了封建制度

C.促进了思想解放 D.完善了力学体系

15.1534年,英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王与继承者为英国教会在尘世唯一的至尊领袖,拥有任命教会各种神职和决定教义的权力,拒绝接受这一法案者以叛国罪处死。英王此举( )

A.促进了英国民族国家的形成 B.反对罗马教廷的精神独裁

C.构建以罗马法为基础的法律 D.冲击了欧洲封建王权统治

16.18世纪中期,狄德罗编写《百科全书》时虽然屡遭挫折,但最终还是在巴黎完成编撰并顺利将其出版,伏尔泰、卢梭等人的著作也广受欢迎;孟德斯鸠、伏尔泰等进入法兰西学院等官方文化机构后,获得政府和一些权贵给予的职位、津贴。由此可知,当时( )

A.启蒙思想的影响力扩大 B.法国社会矛盾趋于缓和

C.追求科学理性成为共识 D.法国成为世界文化中心

17.18世纪70年代到80年代中期,德意志文坛上一批年轻文人宣扬不需要什么都学习外国的东西,不必言必称希腊罗马,更不必唯法国人马首是瞻。在这种关注的转移中,必然把人看作是日耳曼人,不是黑森人或图林根人或达姆斯塔特人。这一现象折射出( )

A.德意志地区的民族意识开始形成

B.文艺复兴运动扩展到德意志地区

C.德意志的统一促进民族文化发展

D.启蒙运动促进德意志统一的进程

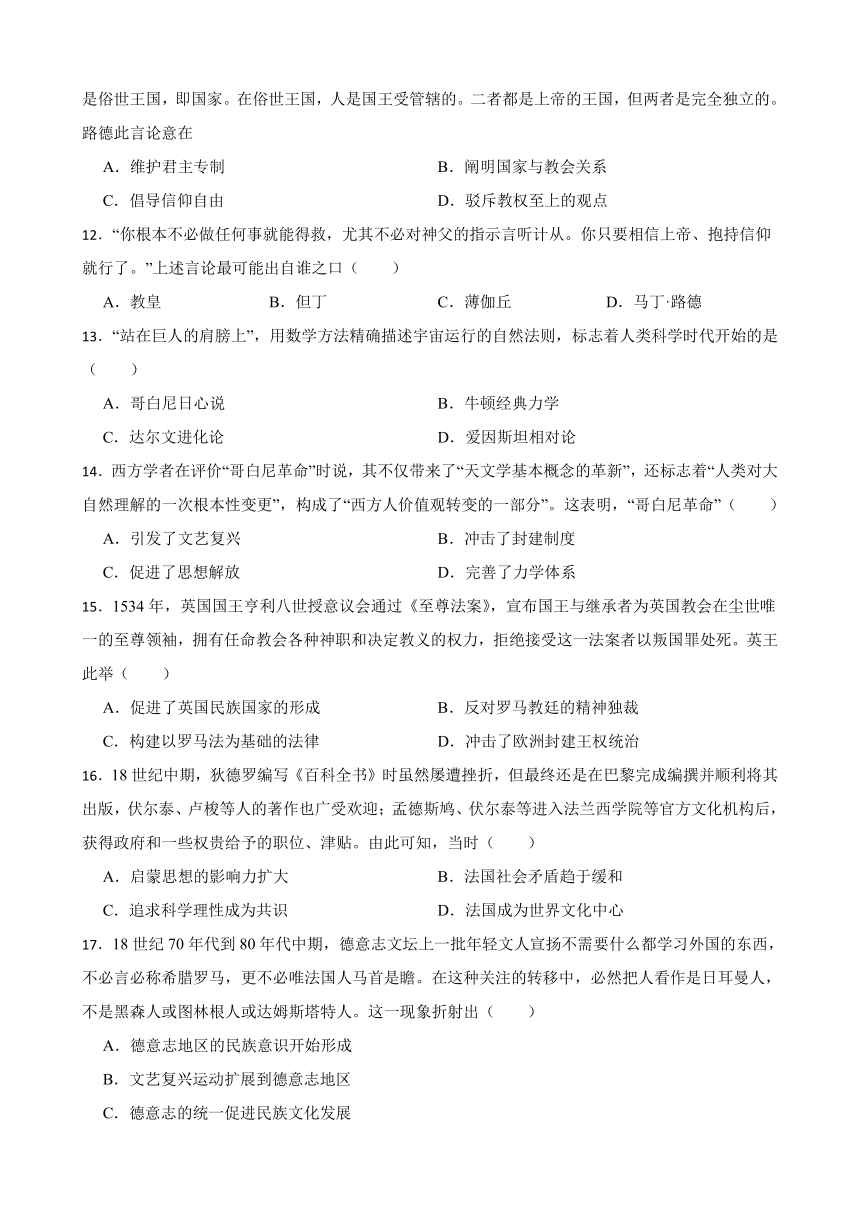

18.“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威

B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式

D.相信理性,强调独立思考与自主精神

19.马丁·路德在研究《圣经》原典时,受到“义人必因信得生”启发,便萌生信仰重于仪式的想法。1536年,加尔文编订《基督教原理》时,力图使该书内容符合罗马帝国早期的基督教教义,极力反对天主教的等级观念。这表明,欧洲宗教改革( )

A.彰显人文思想 B.迎合世俗王权

C.蕴含理性精神 D.带有复古色彩

20.“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威

B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式

D.相信理性,强调独立思考的精神

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 古希腊民主政治背景下,戏剧在公民教化方面发挥了不可替代的作用,公民集体观剧的过程和对戏剧的品评经常被视为大型的参政模拟现场。民众乐于记诵戏剧内容,并得以在日常生活中有意无意地使用剧中流畅的表达和优美的修辞,甚至借模仿戏剧朗诵来锻炼自己的演说能力。柏拉图认为,“用这些故事塑造他们的心灵,比用手去塑造他们的身体还要仔细”。对于古希腊戏剧观众而言,他们所记住的不仅仅是戏剧人物的言谈和修辞,同时还有戏剧台词的内在逻辑结构,他们通过模仿剧作家形成自己的思维框架。在《被缚的普罗米修斯》的全剧末尾,歌队尽管受到神的警告,却依然心甘情愿地陪着普罗米修斯堕入地狱,“普罗米修斯在雷电中消失,歌队也跟着不见了”。今人阅读剧本时,凭借共情与想象力依然能够体会到剧场中心灵的震撼。

——摘编自颜欣萌《古希腊戏剧与公民教化》

材料二 文艺复兴时期,英国辉煌的文学形式是戏剧。它原先与宗教活动密切相关,在早期其情节很短,演员是业余的。至16世纪下半叶,戏剧迅速发展,演出场地也从教堂搬到剧场,并出现了职业演员。此后,剧场成为伦敦流行文化的重要组成部分,众多的剧院吸引着国内外的观众,历史剧和爱情剧取代圣经故事,成为主要题材。在当时戏剧首先属于商业行为,是一种大众娱乐形式,其次才是一种艺术形式,剧作家的初衷只是取悦于观众。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

材料三 清朝实行“湖广填四川”时,高腔、皮黄、梆子等戏曲声腔也随之入川。当时四川“大约西人用秦腔,南人用昆腔,楚人土著多曳(弋)声曰高腔”。但随着移民后代的原籍意识逐渐消融,形成一个以高腔为主、五腔并存的大剧种——川剧。1911年,辛亥革命爆发后,川剧各戏班、剧团要求艺术革新的民主思想日益浓厚,兴起了以穿戴时装、演时事为特点的川剧时装新戏。抗战爆发后,川剧界编演了《枪毙韩复架》等大量直接反映抗战事迹的时装新戏。自20世纪初到40年代,川剧舞台上总计演出过400多个时装新戏剧目,有力推动了川剧的变革。

21世纪以来,在各级政府的倡导和资金支持下,川剧院团本着弘扬传统文化、普及川剧艺术的目的,免费将优秀剧目送到校园演出,教授中小学生学习川剧表演、打击乐。不少学生看完戏后,对川剧产生了兴趣,感叹传统川剧的博大精深。各院团还积极参加政府组织的川剧进社区活动,以名家名段演出惠民,满足了社区群众多样化多层次的文化需求,提高了社区居民共创和谐社区的自觉性和积极性。

——摘编自杜建华《川剧史话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古希腊戏剧在公民教化方面所发挥的作用。

(2)根据材料二、概括文艺复兴时期英国戏剧的变化趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识首批国家级非物质文化遗产的川剧形成与发展的原因,以及在新世纪文化建设中的重要意义。

22. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统时宣誓:“倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务……谨以此誓于国民。”正是在他宣读这份誓词的那一刻,就职宣誓制度开始走进近代中国国家政治生活。1923年,《中华民国宪法》首次将宣誓写入宪法文本。1925年,广州国民政府颁布《宣誓令》,要求文武官员及其他依国家法令执行职务之人,须宣誓后始得任事。

——摘编自《孙中山全集》等

材料二 1215年,英王约翰宣誓遵守《大宪章》,这一行为被视作近世宣誓制度的渊源。英国宗教改革中,宣誓成为一种民族国家政治象征的仪式化操作。1673年,英国议会通过的《宣誓法》要求文武公职人员一律宣誓,并表示遵守国教仪式,这意味着只有国教徒才可以担任公职。此法公布后,海军大臣詹姆士因是天主教徒而被迫辞职。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,比较近代中国和英国就职宣誓制度的不同。

(2)结合所学知识,指出材料中就职宣誓制度蕴含的进步因素。

答案解析部分

1.B

2.A

3.C

4.A

5.A

6.A

7.A

8.C

9.A

10.C

11.D

12.D

13.B

14.C

15.A

16.A

17.D

18.B

19.D

20.B

21.(1)作用:训练公民的参政能力;提高人民的演说能力;让公民形成自己的思维框架;提高和强化公民的道德情操。

(2)趋势:演出场地由教堂到剧场;出现了职业演员;演出内容由宗教主题转向历史剧和爱情剧;具有通俗化、商业化特征。

(3)原因:湖广人口迁移促进剧种融合;辛亥革命的影响;抗战影响了川剧主题;川剧演员不断创新;各级政府的政策和资金支持;川剧院团的推广;川剧本身的吸引力;民众对于川剧的喜爱。意义:弘扬传统戏剧,坚定文化自信;构建和谐社会,满足群众精神文化需要等。

22.(1)不同:前者是为了激发革命党人的斗志和对革命事业的忠诚,后者是为了限制王权;前者强调遵守国家法令,后者要求遵守国教。

(2)进步因素:树立法治信仰;增强民族国家意识;强化民主观念;增强历史使命感。

一、选择题

1. 关于启蒙运动的起源,数学家达朗贝尔将这一运动的鼻祖确定为提出“归纳法”的培根,还有学者将该运动的起点定在笛卡尔发表《方法论》的1637年,或牛顿发表《自然哲学的数学原理》的1687年等。对此解释合理的是( )

A.启蒙运动推动理性思维方式形成

B.科学革命为启蒙运动奠定了基础

C.数学原理与启蒙思想的内涵一致

D.启蒙运动以科学理论为研究重心

2.17世纪,欧洲很多大学的教师,学生被处于严格的限制之下,如学生常常被明令禁止进入对立教派的大学学习。在这种干预下,欧洲有80所大学从国际性大学变成了国内大学。这一历史现象表明( )

A.宗教改革推动了大学民族化 B.王权强化阻碍大学学术交流

C.经济发展促成了教育地方化 D.人文主义削弱教会大学地位

3.读如表,对此解读正确的是( )

时期 代表人物 主要观点 解读

15世纪 意大利哲学家皮科 意志自由论 人可以决定自己的命运

16世纪 法国思想家蒙泰涅 认识自由论 迷信和宗教狂热是科学的敌人

17—18世纪 荷兰思想家斯宾诺莎 思想自由论 想方设法控制人心的政府是暴虐的政府

A.自由主义逐渐成为主流 B.工业化时代呼唤民主政治

C.人文主义内涵不断丰富 D.政府的言论控制日趋解体

4.有学者认为王阳明和马丁·路德堪称早期近代历史潮流中的双子星塔,他们分别掀起了儒学革新和宗教改革。王阳明认为“人人皆可为圣人”;马丁·路德则主张“全体信徒皆教士”。他们观点的共同之处在于( )

①有助于个人主体意识的觉醒 ②是对各自传统思想的突破

③推动了社会向近代社会转型 ④受到了社会各界的认同

A.①② B.②③ C.①④ D.①③

5.14世纪英格兰天主教会改革者威克里夫把《圣经》译成英语,他认为“依《圣经》之言,英格兰王国是一个整体,而教士、贵族、公众都是它的成员”。15世纪捷克思想家约翰·胡司主张用捷克语作礼拜,教权应服从俗权,神职人员应服从国家。他们的思想主张( )

A.有助于民族意识的发展 B.推翻了封建统治的精神支柱

C.有利于增强王权的权威 D.完善了人文主义的基本内涵

6.新教一方面强烈地反对任意享用财富,尤其是奢侈品消费。另一方面,它不仅使获利冲动合法化,更将其视作是上帝的直接意志。只要人们注意保持道德行为的无可挑剔,以及他们对财富的使用不会引起异议。由此可知,宗教改革家( )

A.否定了安于清贫的传统说教

B.鼓励人们尽情追求物质享受

C.主张教徒虔诚信仰上帝即可得救

D.认为财富是衡量道德高低的标准

7.西方历史上从神本位到人本位的翻转,经历了一个漫长的过程。国家崛起、社会崛起、市场崛起、科学兴起、民主化,这些大事件、大潮流都起到了巨大的推动作用。这一翻转大致经历了五六百年的时间,到19世纪才彻底完成。这一“翻转”的起点是( )

A.文艺复兴 B.宗教改革 C.启蒙运动 D.工业革命

8.近代科学革命中所形成的世界观和方法论,冲击了天主教世界观所笼罩的意识形态和神学体系,引起教廷的敌视。哥白尼阐述“日心说”的《天体运行论》被罗马教廷宣布为禁书;通过天文观测证实哥白尼学说的伽利略则被判处终身监禁。但是,他们的科学精神和实践得到天文学家、数学家和哲学家的肯定。这反映了( )

A.欧洲文化教育事业的发展 B.近代自然科学体系的形成

C.科学在与神学斗争中前进 D.资产阶级的政治经济诉求

9.“中世纪艺术家并不是一心一意要创作自然的真实写照,也不是要创作优美的东西,他们是要忠实地向教友们表达宗教故事的内容和要旨。”13——14世纪后,基督教徒不光将绘画作为描述宗教教义的工具,同时也利用绘画的审美功能来感动普通民众。这一转变表明,欧洲绘画( )

A.具有世俗化发展趋向 B.成为宗教改革的工具

C.拘泥于对现实的描摹 D.追求纯粹的艺术之美

10.马克思在《<黑格尔法哲学批判>导言》中写道:“他破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威。他把僧侣变成了世俗人,是因为他把世俗人变成了僧侣。他把人从外在的宗教笃诚解放出来,是因为他把宗教笃诚变成了人的内在世界。”对材料所涉及的历史事件理解正确的是( )

A.结束了对宗教异端的迫害 B.适应工业资产阶级的诉求

C.推动欧洲民族意识的增强 D.改变了基督教的基本教义

11.路德认为上帝设立了两个王国:一个是属灵王国,即教会。在属灵王国,人是完全自由的;一个是俗世王国,即国家。在俗世王国,人是国王受管辖的。二者都是上帝的王国,但两者是完全独立的。路德此言论意在

A.维护君主专制 B.阐明国家与教会关系

C.倡导信仰自由 D.驳斥教权至上的观点

12.“你根本不必做任何事就能得救,尤其不必对神父的指示言听计从。你只要相信上帝、抱持信仰就行了。”上述言论最可能出自谁之口( )

A.教皇 B.但丁 C.薄伽丘 D.马丁·路德

13.“站在巨人的肩膀上”,用数学方法精确描述宇宙运行的自然法则,标志着人类科学时代开始的是( )

A.哥白尼日心说 B.牛顿经典力学

C.达尔文进化论 D.爱因斯坦相对论

14.西方学者在评价“哥白尼革命”时说,其不仅带来了“天文学基本概念的革新”,还标志着“人类对大自然理解的一次根本性变更”,构成了“西方人价值观转变的一部分”。这表明,“哥白尼革命”( )

A.引发了文艺复兴 B.冲击了封建制度

C.促进了思想解放 D.完善了力学体系

15.1534年,英国国王亨利八世授意议会通过《至尊法案》,宣布国王与继承者为英国教会在尘世唯一的至尊领袖,拥有任命教会各种神职和决定教义的权力,拒绝接受这一法案者以叛国罪处死。英王此举( )

A.促进了英国民族国家的形成 B.反对罗马教廷的精神独裁

C.构建以罗马法为基础的法律 D.冲击了欧洲封建王权统治

16.18世纪中期,狄德罗编写《百科全书》时虽然屡遭挫折,但最终还是在巴黎完成编撰并顺利将其出版,伏尔泰、卢梭等人的著作也广受欢迎;孟德斯鸠、伏尔泰等进入法兰西学院等官方文化机构后,获得政府和一些权贵给予的职位、津贴。由此可知,当时( )

A.启蒙思想的影响力扩大 B.法国社会矛盾趋于缓和

C.追求科学理性成为共识 D.法国成为世界文化中心

17.18世纪70年代到80年代中期,德意志文坛上一批年轻文人宣扬不需要什么都学习外国的东西,不必言必称希腊罗马,更不必唯法国人马首是瞻。在这种关注的转移中,必然把人看作是日耳曼人,不是黑森人或图林根人或达姆斯塔特人。这一现象折射出( )

A.德意志地区的民族意识开始形成

B.文艺复兴运动扩展到德意志地区

C.德意志的统一促进民族文化发展

D.启蒙运动促进德意志统一的进程

18.“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威

B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式

D.相信理性,强调独立思考与自主精神

19.马丁·路德在研究《圣经》原典时,受到“义人必因信得生”启发,便萌生信仰重于仪式的想法。1536年,加尔文编订《基督教原理》时,力图使该书内容符合罗马帝国早期的基督教教义,极力反对天主教的等级观念。这表明,欧洲宗教改革( )

A.彰显人文思想 B.迎合世俗王权

C.蕴含理性精神 D.带有复古色彩

20.“宗教改革”与“科学革命”是促使西方更进一步发展的两大重要史事,二者均加强了西方文化中的某种精神,即( )

A.强调理性,反对宗教热忱和权威

B.反抗权威,肯定人的价值和尊严

C.相信科学,形成理性化思维方式

D.相信理性,强调独立思考的精神

二、非选择题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 古希腊民主政治背景下,戏剧在公民教化方面发挥了不可替代的作用,公民集体观剧的过程和对戏剧的品评经常被视为大型的参政模拟现场。民众乐于记诵戏剧内容,并得以在日常生活中有意无意地使用剧中流畅的表达和优美的修辞,甚至借模仿戏剧朗诵来锻炼自己的演说能力。柏拉图认为,“用这些故事塑造他们的心灵,比用手去塑造他们的身体还要仔细”。对于古希腊戏剧观众而言,他们所记住的不仅仅是戏剧人物的言谈和修辞,同时还有戏剧台词的内在逻辑结构,他们通过模仿剧作家形成自己的思维框架。在《被缚的普罗米修斯》的全剧末尾,歌队尽管受到神的警告,却依然心甘情愿地陪着普罗米修斯堕入地狱,“普罗米修斯在雷电中消失,歌队也跟着不见了”。今人阅读剧本时,凭借共情与想象力依然能够体会到剧场中心灵的震撼。

——摘编自颜欣萌《古希腊戏剧与公民教化》

材料二 文艺复兴时期,英国辉煌的文学形式是戏剧。它原先与宗教活动密切相关,在早期其情节很短,演员是业余的。至16世纪下半叶,戏剧迅速发展,演出场地也从教堂搬到剧场,并出现了职业演员。此后,剧场成为伦敦流行文化的重要组成部分,众多的剧院吸引着国内外的观众,历史剧和爱情剧取代圣经故事,成为主要题材。在当时戏剧首先属于商业行为,是一种大众娱乐形式,其次才是一种艺术形式,剧作家的初衷只是取悦于观众。

——摘编自钱乘旦《英国通史》

材料三 清朝实行“湖广填四川”时,高腔、皮黄、梆子等戏曲声腔也随之入川。当时四川“大约西人用秦腔,南人用昆腔,楚人土著多曳(弋)声曰高腔”。但随着移民后代的原籍意识逐渐消融,形成一个以高腔为主、五腔并存的大剧种——川剧。1911年,辛亥革命爆发后,川剧各戏班、剧团要求艺术革新的民主思想日益浓厚,兴起了以穿戴时装、演时事为特点的川剧时装新戏。抗战爆发后,川剧界编演了《枪毙韩复架》等大量直接反映抗战事迹的时装新戏。自20世纪初到40年代,川剧舞台上总计演出过400多个时装新戏剧目,有力推动了川剧的变革。

21世纪以来,在各级政府的倡导和资金支持下,川剧院团本着弘扬传统文化、普及川剧艺术的目的,免费将优秀剧目送到校园演出,教授中小学生学习川剧表演、打击乐。不少学生看完戏后,对川剧产生了兴趣,感叹传统川剧的博大精深。各院团还积极参加政府组织的川剧进社区活动,以名家名段演出惠民,满足了社区群众多样化多层次的文化需求,提高了社区居民共创和谐社区的自觉性和积极性。

——摘编自杜建华《川剧史话》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古希腊戏剧在公民教化方面所发挥的作用。

(2)根据材料二、概括文艺复兴时期英国戏剧的变化趋势。

(3)根据材料三并结合所学知识首批国家级非物质文化遗产的川剧形成与发展的原因,以及在新世纪文化建设中的重要意义。

22. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统时宣誓:“倾覆满洲专制政府,巩固中华民国,图谋民生幸福,此国民之公意,文实遵之,以忠于国,为众服务……谨以此誓于国民。”正是在他宣读这份誓词的那一刻,就职宣誓制度开始走进近代中国国家政治生活。1923年,《中华民国宪法》首次将宣誓写入宪法文本。1925年,广州国民政府颁布《宣誓令》,要求文武官员及其他依国家法令执行职务之人,须宣誓后始得任事。

——摘编自《孙中山全集》等

材料二 1215年,英王约翰宣誓遵守《大宪章》,这一行为被视作近世宣誓制度的渊源。英国宗教改革中,宣誓成为一种民族国家政治象征的仪式化操作。1673年,英国议会通过的《宣誓法》要求文武公职人员一律宣誓,并表示遵守国教仪式,这意味着只有国教徒才可以担任公职。此法公布后,海军大臣詹姆士因是天主教徒而被迫辞职。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,比较近代中国和英国就职宣誓制度的不同。

(2)结合所学知识,指出材料中就职宣誓制度蕴含的进步因素。

答案解析部分

1.B

2.A

3.C

4.A

5.A

6.A

7.A

8.C

9.A

10.C

11.D

12.D

13.B

14.C

15.A

16.A

17.D

18.B

19.D

20.B

21.(1)作用:训练公民的参政能力;提高人民的演说能力;让公民形成自己的思维框架;提高和强化公民的道德情操。

(2)趋势:演出场地由教堂到剧场;出现了职业演员;演出内容由宗教主题转向历史剧和爱情剧;具有通俗化、商业化特征。

(3)原因:湖广人口迁移促进剧种融合;辛亥革命的影响;抗战影响了川剧主题;川剧演员不断创新;各级政府的政策和资金支持;川剧院团的推广;川剧本身的吸引力;民众对于川剧的喜爱。意义:弘扬传统戏剧,坚定文化自信;构建和谐社会,满足群众精神文化需要等。

22.(1)不同:前者是为了激发革命党人的斗志和对革命事业的忠诚,后者是为了限制王权;前者强调遵守国家法令,后者要求遵守国教。

(2)进步因素:树立法治信仰;增强民族国家意识;强化民主观念;增强历史使命感。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体