第二单元“革命岁月”(主题阅读)-六年级语文上册阅读理解(统编版)

文档属性

| 名称 | 第二单元“革命岁月”(主题阅读)-六年级语文上册阅读理解(统编版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 267.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-24 14:45:46 | ||

图片预览

文档简介

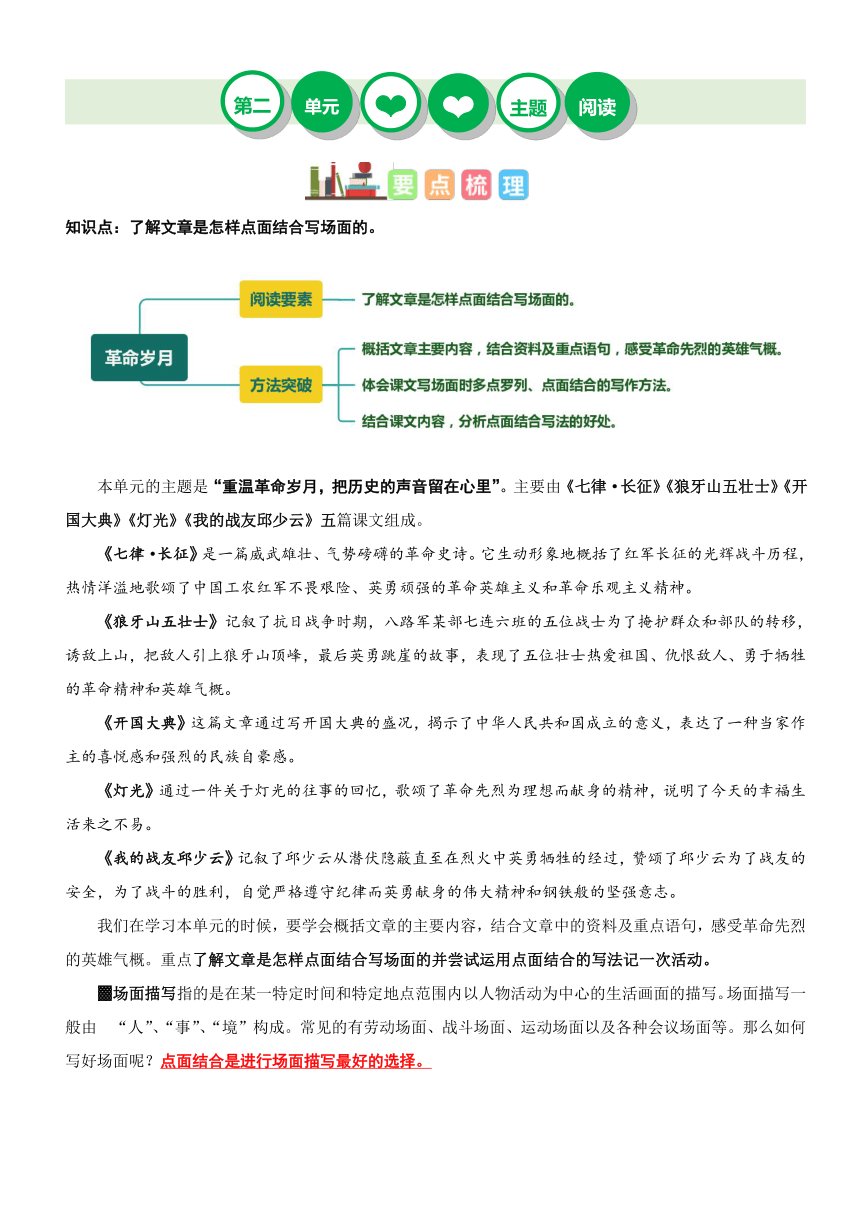

知识点:了解文章是怎样点面结合写场面的。

本单元的主题是“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”。主要由《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》《我的战友邱少云》五篇课文组成。

《七律·长征》是一篇威武雄壮、气势磅礴的革命史诗。它生动形象地概括了红军长征的光辉战斗历程,热情洋溢地歌颂了中国工农红军不畏艰险、英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

《狼牙山五壮士》记叙了抗日战争时期,八路军某部七连六班的五位战士为了掩护群众和部队的转移,诱敌上山,把敌人引上狼牙山顶峰,最后英勇跳崖的故事,表现了五位壮士热爱祖国、仇恨敌人、勇于牺牲的革命精神和英雄气概。

《开国大典》这篇文章通过写开国大典的盛况,揭示了中华人民共和国成立的意义,表达了一种当家作主的喜悦感和强烈的民族自豪感。

《灯光》通过一件关于灯光的往事的回忆,歌颂了革命先烈为理想而献身的精神,说明了今天的幸福生活来之不易。

《我的战友邱少云》记叙了邱少云从潜伏隐蔽直至在烈火中英勇牺牲的经过,赞颂了邱少云为了战友的安全,为了战斗的胜利,自觉严格遵守纪律而英勇献身的伟大精神和钢铁般的坚强意志。

我们在学习本单元的时候,要学会概括文章的主要内容,结合文章中的资料及重点语句,感受革命先烈的英雄气概。重点了解文章是怎样点面结合写场面的并尝试运用点面结合的写法记一次活动。

▓场面描写指的是在某一特定时间和特定地点范围内以人物活动为中心的生活画面的描写。场面描写一般由 “人”、“事”、“境”构成。常见的有劳动场面、战斗场面、运动场面以及各种会议场面等。那么如何写好场面呢?点面结合是进行场面描写最好的选择。

如何运用“点面结合”写好场面描写?

◎一个中心:服从文章主题的需要。

◎两个基础:1、面(概括描写,顾全大局);2、点(详细描写,突出重点)。

◎写好“点”窍门:

1、特写镜头;

2、人物描写(外貌、语言、动作、神态、心理);

3、侧面烘托

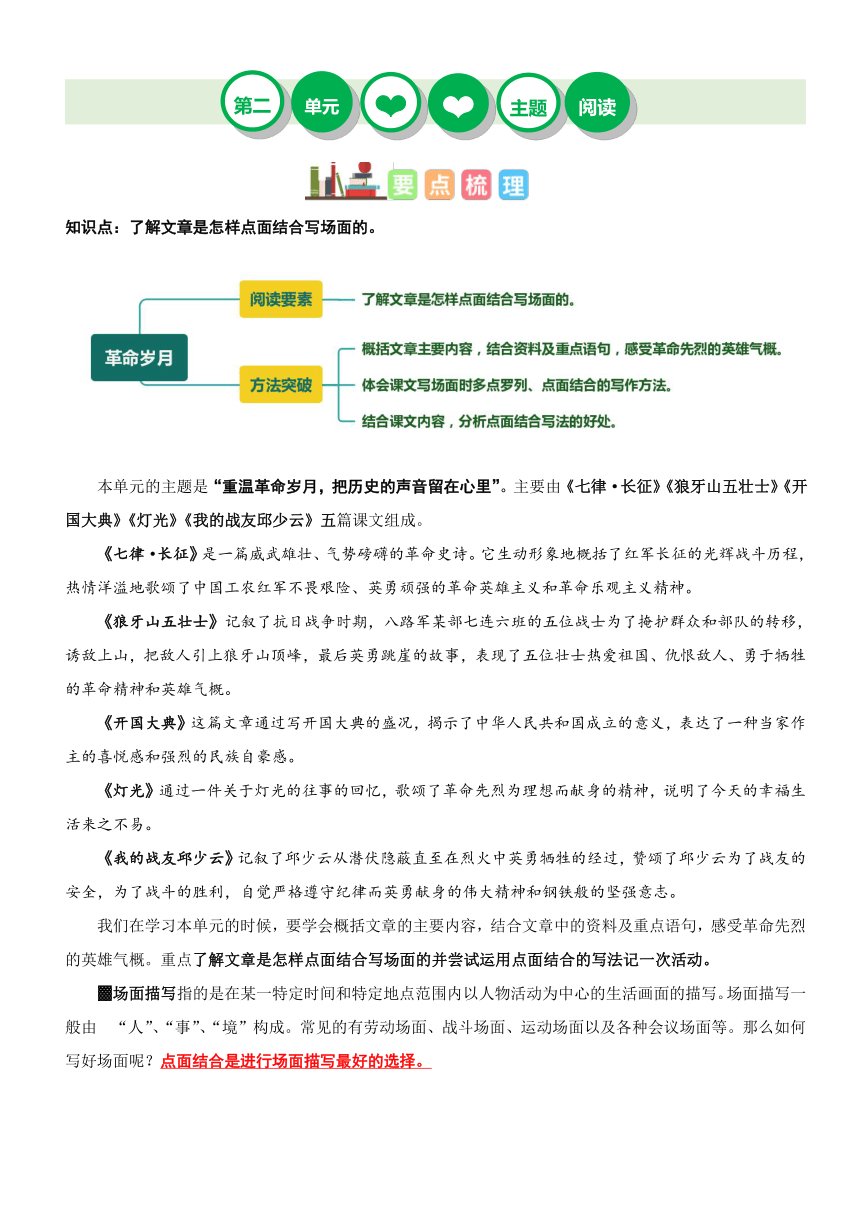

阅读知识点补充:如何辨别描写人物的方法

《狼牙山五壮士》和《灯光》从语言、动作、神态等角度塑造了人物形象,表现了五位壮士和郝副营长热爱祖国、英勇无畏的崇高品质。那么,如何辨别描写人物的方法呢?

一、了解描写人物的基本方法。

1.外貌描写:外貌描写又叫肖像描写,是指对人物面貌、身材、衣着、姿态等的描写 。

★作用:(1)反映人物的身份、地位、职业等;(2)反映出人物的性格特点;

(3)反映人物的内心感情;(4)对比、烘托人物性格。

2.神态描写:就是人物的神情姿态,主要通过人物面部的表情变化显露出来。人的喜、怒、哀、乐等表情的变化,一般是通过人的眉、嘴、眼等的变化,有时还有人的细微动作,如:低头沉思,握拳发抖等。在文章中,就是把这些表情的变化用文字写出来。

★作用:突出人物……心理,展现……性格特征。

3.语言描写:包括人物的独白,对话,交谈以及语气。“言为心声”。人物的语言是人物内心世界的直接表现。

★作用: 揭示人物思想、情感、性格等。

4.动作描写

★作用: 突出人物……心理,……性格特征,或……心情。

5.心理描写:是人物描写的一种手法。是人物在特定环境中的心理活动过程或内心的感觉。

★作用:揭示人言行的原因,突出人物的思想变化,展现人的……精神世界。

★答题思路:这是××描写,写出了××内容,突出了人物××特点,表达了作者××情感

二、找出标志词,确定描写方法。

动作描写的标志词一般是各类动词,如走、跑、跳、蹲、举手、搬起等。语言描写的标志一般是引号内人物说的话。心理描写的标志词一般是“想”。神态描写专指人的面部表情,如眉开眼笑、痛哭流涕、眉头紧锁等。外貌描写重在描写人物的体貌特征,如圆圆的脸蛋、齐眉的刘海、高高的鼻梁、樱桃小嘴等。外貌描写和神态描写不同,要注意区分。

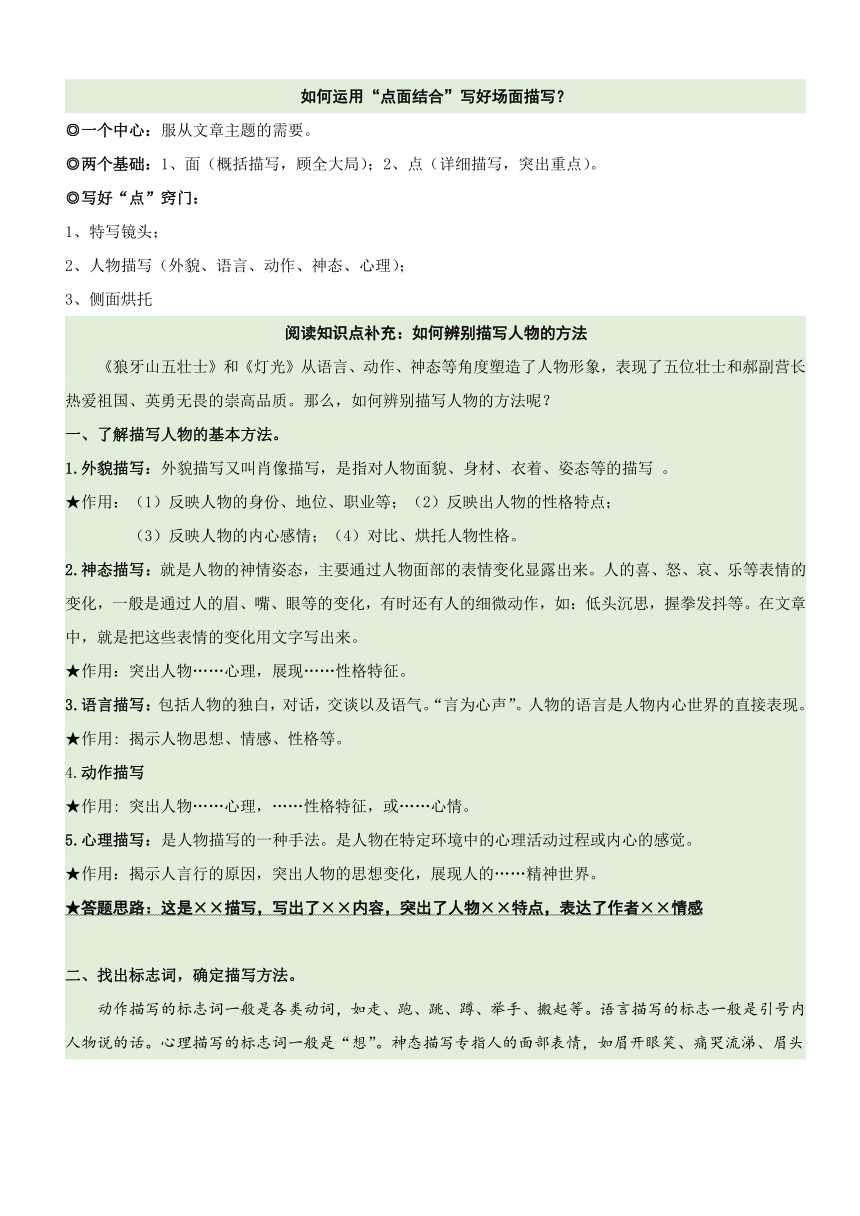

一、(2022秋·六年级单元测)群文阅读

【片段一】红军不怕远征难,万水千山只等闲。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

【片段二】开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、榴弹炮等各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,六马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

【片段三】走哪条路呢?为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。他们知道班长要把敌人引上绝路。

【片段四】接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

1.【提取信息】片段一选自( ),片段二和四选自( ),片段三选自( )。

A.《七律·长征》 B.《狼牙山五壮士》 C.《开国大典》

2.【思考判断】思考作者是如何运用“点面结合”的方法来进行描写的,判断下列说法的对错。

(1)片段一:前两句概括红军长征过程中的困难和革命乐观主义精神,是“面”;后六句选取长征途中的五个场景作为“点”来具体描写红军不畏困难的气概。 ( )

(2)片段二:写海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师部分是“点”的描写;最后一句话“以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前”写受检阅部队的整体情况,是“面”的描写。( )

(3)片段三:把班长看作是“点”,战士们这个群体对应的就是“面”。( )

(4)片段四:毛主席是大典上的主要人物,是“点”,人民群众对应的是“面”。 ( )

3.【总结写法】有同学概括了以下四种类型的“点面结合”方法,请你试着对号入座。

A.整体与局部的结合 B.群体与个体的结合

C.概括与具体的结合 D.主与次的结合

片段一: 片段二: 片段三: 片段四:

【答案】

1.A C B

2.√ √ √ √

3.C A B D

【解析】

1.本题考查课文题目与段落内容的对应。片段一选自《七律·长征》,这首七律是作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中,作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。片段二和四选自《开国大典》,课文记叙了开国大典的盛况,文章先写开国大典前,天安门广场的情况,交待了举行大典的时间、地点、参与人员和人数,然后写广场的布置和群众队伍的场面;接着作者按毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”、五星红旗升起、宣读公告的顺序介绍了开国大典的全过程;接着作者写了阅兵式的盛况;最后作者写了群众游行的盛况和大典结束后的情况。片段三选自《狼牙山五壮士》,课文讲述了抗日战争时期,位于河北省易县境内的狼牙山,曾演出过震惊中外的悲壮的一幕:我八路军五位战士,为掩护主力部队与广大干部,群众突围,把上万名日伪军拖到棋盘索绝壁之上,胜利完成了狙击手任务,五壮士打完最后一颗手榴弹,飞身跳下绝壁。

2.本题考查对点面结合的写作手法的理解和分析,点面结合指的就是详写和略写的相结合,所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。本题说法都正确。

3.本题考查对点面结合的写作手法的理解和分析,点面结合的内涵包括四个方面:一是整体和局部的组合——整体为面,局部为点;二是一般和个别的组合——一般为面,个别为点;三是概括和具体的组合——概括为面,具体为点;四是主与次的组合——次为面,主为点。片段一中,先概括写了红军长征过程中的困难和革命乐观主义精神,后六句选取长征途中的五个场景来具体描写红军不畏困难的气概,这是概括与具体的结合。片段二中,海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师部分是局部描写,最后一句话是对受检阅部队的整体情况进行描写,这是整体与局部的结合。片段三中,班长是个体,战士们是群体,这是群体与个体的结合。片段四中,毛主席是大典上的主要人物,人民群众是次要人物,这是主与次的结合。

二、(2022·浙江宁波·统考小升初真题)组文阅读。

【语段一】①五位壮士屹立在狼牙山顶峰,眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人,脸上露出胜利的喜悦。班长马宝玉激动地说:“同志们,我们的任务胜利完成了!”说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。战士们也昂首挺胸,相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声:

②“打倒日本帝国主义!”

③“中国共产党万岁!”

④这是英雄的中国人民坚强不屈的声音!这声音惊天动地,气壮山河!

(选自沈重《狼牙山五壮士》)

【语段二】凤姐儿偏拣了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母这边说声“请”,刘姥姥便站起身来,高声说道:“老刘,老刘,食量大似牛,吃一个老母猪不抬头。”自己却鼓着腮不语。众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐大笑起来。湘云撑不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的接着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。惜春离了坐位,拉着他奶母,叫“揉揉肠子”。地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑替他姐妹换衣裳的。独有凤姐鸳鸯二人撑着,还只管让刘姥姥。

(选自《史太君两宴大观园》,有删改)

4.这两个语段都运用“点面结合”写场面的方法。填一填,画一画。

(1)用小标题概括语段一描写的场面: 。

(2)用横线画出语段二“面”的描写,用波浪线画出“点”的描写。

5.读语段一画线句子,从写作手法和人物品质角度作批注。

6.下列对五位壮士的理解,错误的一项是( )

A.五位壮士面对超过自己数倍的敌人,接受掩护任务,体现了胆量之“壮”。

B.五位壮士最后高呼口号表达亿万中国人民的共同心声,体现了气节之“壮”。

C.五位壮士都是参加革命的战士,经过训练及多场战争,形成了强壮的体格,体现了身体之“壮”。

D.五位壮士把安全留给抗日军民,在民族解放斗争中,体现了以少抵多英勇抗敌的举动之“壮”。

7.语段二让我们感受到刘姥姥是一位( )的乡下村妇。

A.朴实憨拙 B.阿谀奉承 C.巧舌如簧 D.泼辣自信

8.结合语段二和名著阅读,下列表述错误的一项是( )

A.《史太君两宴大观园》选自曹雪芹所著的《红楼梦》。

B.刘姥姥在大观园表演了一场“笑剧”,这场“笑剧”是凤姐和鸳鸯导演的。

C.现在我们常用“刘姥姥进大观园”来取笑那些见识浅薄的人。

D.刘姥姥在《红楼梦》中是个丑角,作者对她是讨厌、鄙视的。

9.“回目”是中国传统小说常见的标题形式,往往用语对称。模仿以下“回目”并补充空缺处。。

示例:《智取生辰纲》——杨志押送金银担,吴用智取生辰纲

《史太君两宴大观园》——刘姥姥大观园卖力表演,众女子秋爽斋

【答案】

4.(1)五位壮士英勇跳崖

(2)众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐哈哈大笑起来。

地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑替他姐妹换衣裳。

湘云掌不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的搂着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。惜春离了坐位,拉着他奶母,叫“揉揉肠子”。 5.这段文字通过对班长马宝玉动作、语言、神态的描写,表现了他宁死不屈、视死如归、英勇无畏、不怕牺牲的崇高品质。

6.C 7.A 8.D

9.捧腹大笑

【解析】

4.本题考查内容的理解和概括。

(1)结合语段一可知出自课文《狼牙山五壮士》,课文主要写了五位壮士为了掩护群众和连队的转移,诱敌上山,英勇杀敌,最后把敌人引上狼牙山顶峰,英勇跳崖的故事,节选语段可用一个词语来概括,即“五位壮士英勇跳崖”。

(2)点面结合,指的就是详写和略写相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。

语段二中“面”的描写是:①众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐大笑起来。②地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑替他姐妹换衣裳的。

“点”的描写是:湘云撑不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的搂着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。惜春离了坐位,拉着他奶母,叫“揉揉肚子”。

5.本题考查写作手法和人物分析。

阅读句子“班长马宝玉激动地说:‘同志们,我们的任务胜利完成了!’说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷”可知,这是对人物正面描写的语句,通过对语言、动作、神态的刻画,让我们感受到班长马宝玉英勇无畏、身先士卒的人物品质。

6.本题考查对内容的理解。

文章《狼牙山五壮士》紧扣题眼“壮”字展开叙述。先写五个人面对超过自己数倍的敌人,接受掩护任务,揭示其胆之“壮”;再写五位壮士把安全留给抗日军民,在民族解放斗争中,体现了以少抵多英勇抗敌的举动之“壮”;接着写诱敌上绝境,揭示壮士们不仅豪壮,而且有智谋;最后写五位壮士高呼口号表达亿万中国人民的共同心声,体现了气节之“壮”。

文章《狼牙山五壮士》并没有详细交代五位壮士的外形和经历,没有体现五位壮士身体之“壮”。故选C。

7.本题考查分析人物形象。

“刘姥姥便站起身来,高声说道:‘老刘,老刘,食量大似牛,吃一个老母猪不抬头。’”可知,刘姥姥是一位朴实憨拙、讨人欢心的乡下村妇。故选A。

8.本题考查内容理解。

刘姥姥是《红楼梦》中的一个“小人物”,出场次数有限。刘姥姥是贾府兴衰荣辱的见证人,作者对她并不是讨厌、鄙视的。故选D。

9.本题考查文章内容概括。

语段二重点描写了宴会上众人听刘姥姥的话的反应,大家都开心地笑了起来。作答此题时围绕文章内容言之有理即可。如:《史太君两宴大观园》——刘姥姥大观园卖力表演,众女子秋爽斋开怀大笑。

三、(2022秋·六年级单元测试)阅读检阅台。

最后的时刻

①那是一个非常晴朗的日子,守望在牢门边的人们清楚地看见,一辆卡车和一辆吉普车急速地向渣滓洞开来。特务说是要把江姐和另一批同志转移到别的地方去。

②这时,江姐正伏在桌上草拟一个学习讨论提纲。一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发。

③同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。

④江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿的阴丹士林布旗袍,脱下了打着“X”号的囚服。

⑤蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。①江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污,她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。

⑥特务在门外不停地催促。江姐准备告别女室的同志。

⑦“江姐,你的换洗衣服……”一个女同志把江姐的衣服、毛巾、牙刷收拾在一个小布包里。江姐轻轻地接过布包来,看了一眼,又递给那位女同志。

⑧“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”包落到地上,同牢房的人忍不住悲伤,哭了起来。

⑨这时,从走廊里传来了一阵急促的脚步声。成群的男同志,戴着手铐,从牢房里从容地走出来,一路上和每一间牢房里伸出来的手紧握告别。

⑩江姐抬起头来,像对自己,也像对着大家说:②“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳!”

江姐说完以后,就大步向牢门走去。她走到门口又停了下来,回头向室内看了一眼。

熟悉的八张双层铺,一张小条桌,墙上的破镜子……

“同志们,永别了!”

“江姐!江——”人们红肿着双眼,像猛地醒过来似的,忽地一下扑向签子门。

江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

10.用简洁的语言概括短文的主要内容。

11.当同牢房的同志听说江姐要转移时,她们的做法是 ,而江姐则 。

12.文中运用点面结合的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对 的描写,“点”是对 的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是 。

13.读文中画“ ”的句子完成练习。

(1)第①处句子是对人物的 描写,体现了江姐 。

(2)第②处句子是对人物的 描写,表达了两层意思,即 和 。

14.对文中画“ ”的部分以批注的形式写写你的感受,写在下面的横线上。

15.对题目“最后的时刻”的理解不恰当的一项是( )

A.江姐生命中最后的时光。 B.黎明到来前最黑暗的时刻。

C.反动派最后疯狂的时刻。 D.即将获救的江姐在狱中最后的时刻。

16.读完短文,我们认识了一个怎样的江姐?

【答案】

10.江姐在被杀害前与同志们道别。

11.围着江姐,为江姐收拾行李 处理文件,从容不迫地梳头、换衣

12.江姐的战友们 江姐 通过对战友们和江姐的描写,充分体现了江姐视死如归的革命气概

13.动作 沉着镇定、视死如归 语言 是在自我激励:绝不玷污共产党员的光荣称号 是在激励同志们:要坚贞不屈,视死如归

14.这是对“面”的描写,通过描写革命者的神态,突出并歌颂了革命者视死如归的革命气概。

15.D

16.让我们认识了一个生活严谨、考虑事情周密、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫的江姐。

【解析】

10.本题主要考查概括主要内容。

从“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”包落到地上,同牢房的人忍不住悲伤,哭了起来。”和“江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……”可知,本文主要写江姐在被杀害前与同志们道别的情景,表现了江姐视死如归的精神以及其人格的伟大。

11.考查了对文章内容的理解能力。

根据“一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发”“江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿的阴丹士林布旗袍,脱下了打着‘x’号的囚服。蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污。她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的”和“同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静的表情,顿时产生了一种不祥的预感”可知,当同牢房的同志听说江姐要转移时,她们的做法是都跑过来围着江姐,而江姐则不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,平静地梳理自己的头发,穿上了被捕时穿的旗袍,像是去参加什么隆重的典礼。

12.本题主要考查对点面写法的掌握。

文中运用了点面结合的写法描写了监狱中的场面,从“同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。”可知,“面”是对其他同志的描写,如其他同志和江姐告别的场景;

从“江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污,她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。”可知,“点”是对江姐的描写,如江姐整理衣物的动作,和同志们告别时说的话。文章有点有面,详略得当,从而突出了江姐的形象。

13.本题主要考查对句子的理解。

(1)结合本题中“拍拍身上的灰尘”“理理旗袍上的折痕”“擦去皮鞋上的泥污”“照了照”“试着走了几步”均为对江姐的动作描写,通过对江姐细致入微的动作刻画,表现了她的沉着、冷静,把牺牲看成隆重的典礼,以及视死如归的精神。

(2)本题主要考查的是学生对于描写方法的掌握,需要学生根据句子分析所使用的手法以及表达效果。结合本题中画波浪线的句子为江姐鼓励其他同志勇敢、坚持的语言进行分析,可得出该句使用的为语言描写,表现了江姐绝不玷污共产党员称号的自我激励,以及要坚贞不屈、视死如归的对同志们的激励,并没有对特务和反动派的示威。

14.本题考查鉴赏与评价的能力。

阅读画线句,以批注的形式写写你对画线句子的感受。阅读“看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……”这句话描写了革命者的神态,表现了革命者视死如归的乐观主义精神。江姐献身革命、从容就义的英勇形象跃然纸上。

15.考查标题的含义。

“最后的时刻”本义是这一刻在其他时间之后。在文中的意思是指江姐牺牲前的短暂时刻,也是指反动派最后疯狂的时刻与光明到来前最黑暗的时刻。

ABC说法正确。

D.有误。文章描写了江姐牺牲前的悲壮情景,“最后的时刻“并不是指即将获救的江姐在狱中的最后时刻。

16.考查对人物形象的分析。

文章主要写了江姐在被杀害前与同志们道别的情景,通过对江姐的动作、神态与语言描写,可以看出江姐是一个忠于革命、不怕牺牲、英勇无畏的共产党员。

四、(2022秋·六年级单元测试)拓展阅读。

挥手之间(节选)

一辆延安人都熟悉的带篷子的中型汽车正转过山嘴,朝飞机场驶来。①立刻,人群像平静的水面上卷过一阵风,成一个整体地朝前涌去,接着,又停下来。正当汽车停住,车门打开的时候,机场上响起了一阵雷鸣般的掌声。

毛主席走下车来,和平日不同,穿一套半新的蓝布制服,头戴深灰色的盔式帽,整个装束,完全是像出门做客一样。这立刻引起了人们一种深切的不安和离别的情绪,眼泪不由得涌了出来。如今,主席穿上做客的衣服,要离我们远去了。

②一霎时,人们心里,像海上波涛般起伏汹涌。千百双眼睛,热切地投向主席身边。主席在汽车边站定,目光平视,慈祥地望着全体送行的人,目光扫过每一个人的脸,好像所有在场的人他都看到了。他嘴角露出一种亲切的、坚定的微笑,向人们点了点头。

站在前面的中央的同志们迎上前去,主席伸出他那宽大的手掌,和大家一一握手道别。主席的脸色是严肃的,从容的,眼睛里充满了无限的关切和鼓舞之情。然后,他又停下来,望着所有送行的人,举起右手,用力一挥,便一直朝停在前面的飞机走去。

机场上人群静静地立着,千百双眼睛跟随着主席高大的身形移动,望着主席一步一步走近了飞机,一步一步踏上了飞机的梯子。

这一会儿时间好长啊!人们屏住了呼吸,一动不动地望着主席的一举手,一投足,直到他在飞机舱口停住,回转身来,又向着送行的人群。

③人群又一次像疾风卷过水面,向着飞机涌了过去。主席站在飞机舱口,取下头上的帽子,注视着送行的人们,像是安慰,像是鼓励。④人们不知道怎样表达自己的心情,只是拼命地一齐挥手,像是机场上蓦地刮来一阵狂风,千百条手臂挥舞着,从下面,从远处,伸向主席。

主席也举起手来,举起他那顶深灰色的盔式帽,但是举得很慢很慢,像是在举起一件十分沉重的东西。一点一点地,一点一点地,举起来,举起来。等到举过了头顶,忽然用力一挥,便停止在空中,一动不动了。

——有删改

【注】本文写的是1945年重庆谈判前,毛泽东同志在延安机场与前来送别的军民挥手告别的场景。

17.【整体把握】根据文章内容给下列场面描写排序: → → → 。其中重点描写的场面是 和 。(填序号)

①登机挥手 ②握手道别 ③主席到场 ④机场气氛

18.【点面结合】读第3、4自然段,这两段是怎样运用点面结合的方法描写“握手道别”这一场面的?这样写有什么好处?

19.【句子品析】品读画“____”的句子,下列分析错误的一项是( )

A.这四句话都运用了比喻的修辞手法

B.①④两句主要通过描写人们的动作,生动表达了人们对毛主席的无限敬仰、热爱之情

C.②③两句主要通过描写人们的心情,表现了人们对毛主席的无限依恋之情

D.第①③④句都属于场面描写

20.【情感体会】用“﹏﹏”画出毛主席在飞机舱口向大家挥手这一细节描写,并说说你从中体会到了什么。

【答案】

17.④ ③ ② ① ① ②

18.先写机场上人群涌动的“面”,再写毛主席点头、握手、挥手的“点”。这样写,不仅表现了群众对毛主席的担心和敬佩,还写出了毛主席从容不迫的气概。

19.C

20.主席也举起手来,举起他那顶深灰色的盔式帽,但是举得很慢很慢,像是在举起一件十分沉重的东西。一点一点地,一点一点地,举起来,举起来。等到举过了头顶,忽然用力一挥,便停止在空中,一动不动了。

示例:我体会到了毛主席在历史转折的时刻从容不迫、胸有成竹的精神面貌,以及为国家、为人民而置个人安危于不顾的无产阶级革命家的大无畏精神。

【解析】

17.本题考查对文章内容整体把握的能力。

本文描写的是毛主席在延安机场与前来送别的军民挥手告别的场景。按照每段的内容逐一排序。

短文第一自然段介绍机场的气氛。第二自然段描写主席到场的内容。第三、四自然段描写毛主席和人们握手道别的场面。第五至第八自然段描写主席和登机挥手的场面。据此分析场面描写的顺序,按照篇幅内容较多的段落可知重点描写的场面是“握手道别”和“登机挥手”。

18.本题考查赏析描写。

“点面结合”,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是对多个事物的概括描写。

这两个自然段中描写机场上人群涌动的场景是“面”,写毛主席点头、握手、挥手属于“点”;分析这样写的好处时,可从表现群众对毛主席的情感和毛主席的气概等角度分析作答。

19.本题考查对文章重点句子的理解品析能力。

C.结合画线句子分析,文中共有四组画线句子,四句话均运用了比喻的修辞手法。其中①③④句描写了人群整体的动作,属于场面描写;②句描写了人们当时一种相同、澎湃的心情,属于心理描写,故C表述错误。

20.本题考查对文章关键内容的筛选和主题情感的体会能力。

可以直接定位到短文最后一个自然段筛选毛主席在飞机舱口向大家挥手的细节描写,根据毛主席在这特殊时刻的精神面貌和大无畏精神进行分析体会。

五、(2022秋·北京西城·六年级统考期末)阅读短文。

①“天亮之前,不拿下碉堡,大部队总攻就会受阻,解放全中国就会受到影响。”入夜时分,上级指挥员的动员,让张富清下定决心,不惜一切代价,潜进永丰城炸掉敌人的碉堡。

②他主动请缨,和两名战士组成突击队。天还没亮,他们就背上炸药包和手榴弹,一路匍匐前进,来到城墙下。张富清背着几十公斤的装备,率先扒着墙砖缝隙,攀上四米多高的城墙,率先跳进城里。

③张富清刚落地还没站稳,几个敌人就围了上来。他端起冲锋枪一阵扫射,一下子打倒七八个。突然,他感觉自己的头被猛砸了一下,手一摸,满脸是血。他顾不上头上的伤,毅然冲向碉堡,用刺刀在碉堡旁边的地上迅速刨出一个坑,把随身背来的八颗手榴弹和一个炸药包码在一起,一个侧滚的同时,拉掉了手榴弹的拉环。一声巨响,敌人的一座碉堡被炸飞了。张富清忍着疼痛,趁着腾起的黑烟,顽强地爬近另一座碉堡,用同样的方法将其炸毁……大部队顺利地解放了永丰城。

④在战争年代,他冲锋陷阵,九死一生,立下赫赫战功。在和平时期,张富清又响应党的号召,前往条件艰苦的鄂西山区。这里有个高洞村,海拔一千二百多米,深居悬崖之上、峰岭之间。全村进进出出就只有一条不宽的小路。小路一侧的山岩笔直陡峭,如刀削斧砍:另一侧的山谷深不见底,怪石嶙峋。路面狭窄,人一不小心就会失足落崖。张富清二话不说,带上妻子儿女一头扎进大山,在高洞村住下来。他亲自披挂上阵,领着村民,炸山修路。

⑤开工前,张富清上山下山辗转奔波,跑立项,备材料,搞勘探,样样亲力亲为。开工后,他身先士卒,带领村民夜以继日地奋战。

⑥谁也忘不了入冬前的那个夜晚:男女老少齐上阵,抬的抬,搬的搬,铁锤钢钎(qiān)和各种工具撞击石头的声音响成一片。张富清手持铁钎,弯着腰憋足了劲儿,将大石块往悬崖边上撬,头上热汗涔(cén)涔;一个身强体壮的小伙子,用力抡着大镐,猛砸坚硬的石块;一位白发苍苍的老大爷,弓着身子就势将堆积在悬崖边的石块推下悬崖……

⑦寒来暑往,村民们在张富清的带领下,硬是用最简陋的工具,在悬崖绝壁上开凿出了一条路。路修好了,村民的出行安全了,贷物的运输方便了,村里的环境改善了……人们的生活迎来了新希望。

⑧24岁,在生与死之间,他选择冲锋在前,在战火洗礼中成长为董存瑞式的战斗英雄;31岁,在小家安乐与百姓福祉之间,他选择到偏远的穷乡僻壤投身社会主义建设。张富清完成的任务各种各样。但突击队员的精神从未改变:永远向前,突击!突击!突击!

21.用简要的语言写出张富清的英雄事迹。

事迹一(①——③自然段)战争年代,

事迹二(④——⑦自然段)和平时期,

22.第②自然段两次运用“率先”,选出对其作用理解不恰当的一项。( )

A.突出了张富清英勇无畏、奋勇当先

B.体现了张富清善于思考,指挥得当

C.表达了对张富高清的赞美、敬佩之情

23.第④自然段中画直线的句子描写了高洞村的环境,选出对其作用理解不恰当的一项。( )

A.表明了炸山修路的条件很恶劣

B.突出了张富清迎难而上的精神

C.表达了对自然山川的教畏之情

24.联系上文,选出对第⑦自然段中画线句子,理解最恰当的一项。( )

A.村民们的生活将变得富足美好

B.村民们的日子没发生什么变化

C.村民们进出村子将会更加方便

25.好的文章题目可以概括主要内容,可以表达中心意思,还可以……请你给这篇短文起个题目,并写出理由。

题目《 》,理由:

26.张富清是一个怎样的人?至少写出两个特点,结合短文内容,分别写出理由。

特点一: ,理由:

特点二: ,理由:

第⑥自然段,作者采用了点面结合的写法写劳动场面。请你先在括号里填写恰当的内容,再运用点面结合的写法,从“精彩纷呈的运动会”“生动有趣的课堂”“温馨祥和的家庭聚会”中任选一个场面写一段话。

①

②

③

我选择的场面是:

【答案】

21.主动请缨,奋不顾身炸碉堡 扎根山区,到高洞村修路或炸山修路

22.B 23.C

24.A

25.英雄张富清 无论是在战争年代,还是和平时期,张富清的精神没有变,他始终保持着突击队员的精神。

26.奋勇争先 不怕困难:不怕牺牲:勇于担当:身先士卒 顾全大局 热爱祖国:舍小家顾大家:无私奉献

27.第一空:张富清 第二空:老大爷

第三空:热火朝天;干劲十足:齐心协力:忙碌……

仿写:随着运动会的正式开始,各班依次入场进行开幕式的表演活动。进行曲骤然响起,一个又一个的班级排着整齐的队伍,大踏步向主席台走来。他们个个衣着统一,面带笑容,昂首阔步,展示出能仁学子特有的青春与活力。

【分析】

21.本题考查概括事件。

事迹一:第①段介绍了因为拿下碉堡的重要性,上级指导员让张富清下定决心炸掉敌人的碉堡。第②段介绍了张富清主动请缨去炸碉堡。第③段详细介绍了张富清炸碉堡的过程。所以概括时可以围绕“张富清主动请缨,奋不顾身炸碉堡”进行概括。

事迹二:第④段介绍了和平时期,张富清前往条件艰苦的鄂西山区。第⑤段介绍了张富清开工前和开工后的准备工作。第⑥段详细介绍了张富清工作时场景。所以概括时可以围绕“张富清扎根山区,到高洞村修路或炸山修路”进行概括。

22.本题考查句子理解。

“率先”意思是带头;首先。当面对危险,张富清都带头冲下去。体现了张富清的英勇无畏,表达了对张富清的赞美敬佩之情。

选项B“善于思考”“指挥得当”没有体现。

23.本题考查句子理解。

C项错误,第④段画线句子“笔直陡峭”“如刀削斧砍”“深不见底”等,可以分析出炸山修路的条件很恶劣,也突出了张富清迎难而上的精神,但是没有表达对自然山川的教畏之情。

24.本题考查理解句子。

第⑦段“路修好了,村民的出行安全了,贷物的运输方便了,村里的环境改善了……”可以分析出人们的生活发生了巨大的变化。选项B错误。

25.本题考查给文章拟定题目。

可以围绕故事的主要人物、主要事件、主要表达的文章主旨进行拟题。注意理由合理。

26.本题考查人物形象分析。

能围绕张富清不怕困难、不怕牺牲、奉献等角度分析人物形象。理由可以联系事例分析人物特点。

27.本题考查点面结合技法掌握、根据要求写句子。

点面结合是写作方法,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。选择一个场面进行写话即可。注意语言流畅,加入细节描写。

六、(2021秋·六年级单元测试)课外阅读。

天安门前看升旗(节选)

①北京来得多了,故宫、西山去过,八达岭上过,早已没有当年的兴致。忽然想到天安门的升旗仪式,可不可以去看看呢?

②这真是个不错的主意,起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉,任晨风撩起长发,让思绪回到悠远,在曙光中看红旗冉冉上升,该是怎样的心情!把这念头在旅馆里一说,居然立即有众多的呼应者,这倒是我未曾料到的。

③我们去看升旗的那天是个普通的秋日,才4点钟的时候我们就走上了街头,晨风凉飕飕地拂人面颊,几个衣着俏丽的女孩已哇哇地叫冷了。原以为广场上人不会太多,未料等我们赶到时,早来的,竟已有千人之众,这又令我吃惊。

④国旗班的战士过来了,一如电视上那潇洒的英姿,只是这是真人实景,又远胜了电视的朦胧。人群起了躁动,站在后面的焦急得直跳,有个新潮的女孩竟然坐上了男友的肩头。

⑤国旗班的战士英武、矫健,这三十几位战士组成的方阵威风凛凛,让每一位看升旗的观众都赞叹不已。红旗在擎旗人手中划过一道优美的曲线,然后便徐徐上升在国歌声里,红旗愈益升高了。

⑥庄严的国歌在广场上空回荡,那一刻,我心头猛地一热,像又回到青春的年华。刚才还喧闹不止的人群宁静了,面对升旗,有谁不为之感动?人群里,几位鬓发苍苍的老者神情肃穆,他们凹陷的眼眶里泪光闪闪,怕是又想起创业的艰辛?

⑦国歌令我又激动起来,久已沉寂的心里起了波涛,仰望直上蓝天的红旗,让人觉得自豪,更让人感到一种责任。作为一名普通的公民,相对伟大的国家固然渺小,但“位卑未敢忘忧国”,我们能依然这么淡漠吗?

⑧国旗班的战士远去了,消失在金水桥那边的红墙里,人群却久久不散,像是还沉浸在国歌的旋律里。升旗仪式虽然只是短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路?

28.用简洁的语言概括短文的主要内容。

29.用“ ”画出第②自然段描述作者想象的语句。其中与第⑤自然段天安门前看升旗时的实际情况并不相同的一句话是哪一句话?

30.下列选项对第②③④自然段中加点字词理解错误的一项是( )

A.第②自然段中的“居然”一词写出了“我”对呼应者多的出乎意料。

B.第③自然段中的“竟”写出了人们观看升旗的热情高、来得早。

C.第③自然段中的“竟”写出了“我”的出乎意料和吃惊。

D.第④自然段中的“躁动、直跳、竟然”写出了观看升旗的场面混乱,人们对升国旗没有庄重的仪式感。

31.短文在描写天安门广场上升旗时运用了点面结合的手法,在下列句子后的括号里填上“点”或者“面”。

(1)人群起了躁动,站在后面的焦急得直跳。( )

(2)有个新潮的女孩竟然坐上了男友的肩头。( )

(3)国旗班的战士英武、矫健,这三十几位战士组成的方阵威风凛凛。( )

32.短文结尾写“升旗仪式虽然只是短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路?”请结合文中的人和事,说说这句话是什么意思?

33.想象如果你在现场,你会走过一条怎样的长长的心路?请用简要的语言把你想到的写出来。

【答案】

28.短文主要写作者在天安门前看升旗时的激动心情和深切感受。

29.起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉,任晨风撩起长发,让思绪回到悠远,在曙光中看红旗冉冉上升。 起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉。

30.D

31.面 点 面

32.升旗的仪式时间虽短,但人们面对国旗,为之感动,想了很多。如“我”想到了作为一名普通公民,要有责任感;“老者”想到了创业的艰辛。

33.示例:我会想到上学第一次升国旗的情景;我会想到加入少先队的那一刻,面对国旗庄严宣誓;我会想到革命先烈为了新中国而前赴后继的身影。

【分析】

28.本题是对内容概括的考查。

方法:一、段意合并法。段落大意概括了一段的主要内容。把每段大意综合起来,加以概括,就是整篇文章的主要内容。这是最常用的方法。用这种方法要注意两点:二:要素串连法。写人记事的文章,一般有时间、地点、人物、事件(包括起因、经过、结果)等基本要素。把这几个基本要素弄清了,用词语串连起来,就是文章的主要内容。必须先认真阅读课文,筛选出关键信息。通读文章摘出:本文主要写作者在天安门前看升旗时的激动心情和深切感受。

29.本题考查学生提取关键信息的能力,根据文章内容找出进行推断和想象的语句。

第二段中,“起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉,任晨风撩起长发,让思绪回到悠远,在曙光中看红旗冉冉上升,该是怎样的心情!”是作者的想象;“起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉”与文中“原以为广场上人不会太多,未料等我们赶到时,早来的,竟已有千人之众,这又令我吃惊。”“人群起了躁动,站在后面的焦急得直跳,”是不相同的。

30.此题考查学生文本信息的理解能力。

结合上下文,段落中的“躁动”“直跳”“竟然”是因为观看升旗的人数多,对升旗仪式的期盼,而不是场面混乱,人们对升国旗没有庄重的仪式感。

31.此题考查学生对写作手法的掌握。点面结合法,就是将最能表现文章主题、刻画中心人物的关键材料作为“点”安排在最突出的位置上,把其他起补充、陪衬、铺垫、烘托以及联接过渡的材料作为“面”来谋篇布局的一种写作方法。点面结合法体现了客观世界局部和整体、个别和一般的辩证关系,符合现实生活的本来面貌,给人以真实现场的感受。同时,也能多方面地烘托、展示描写对象的特征,使之更加鲜明突出、有声有色,并能深刻地揭示事件的意义。

(1)这句话从面上写了到广场观看升旗的人们之多,当国旗班战士出现时出现的躁动。

(2)这句话从点上写了国歌声起时喧闹人群的躁动。

(3)从面上刻画了国旗班的潇洒、英武矫健、威风凛凛。

32.本题考查理解文章中重点语句的能力。

解答此题时,一定要结合文章的主旨以及作者的情感。第二小问可就创业的艰难、改革开放取得的成就、将为建设祖国贡献力量等方面来谈。

33.本题是开放性问题,感悟类问题要抓住文中的议论性的,能够使人对道理有所领悟的句子,再结合自己的理解作答,观点明确,言之有理即可。

可就创业的艰难、改革开放取得的成就、将为建设祖国贡献力量等方面来谈。示例:这是我们伟大富强的祖国,我要为建设祖国贡献出自己的力量!

第二

单元

主题

阅读

本单元的主题是“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”。主要由《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》《我的战友邱少云》五篇课文组成。

《七律·长征》是一篇威武雄壮、气势磅礴的革命史诗。它生动形象地概括了红军长征的光辉战斗历程,热情洋溢地歌颂了中国工农红军不畏艰险、英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

《狼牙山五壮士》记叙了抗日战争时期,八路军某部七连六班的五位战士为了掩护群众和部队的转移,诱敌上山,把敌人引上狼牙山顶峰,最后英勇跳崖的故事,表现了五位壮士热爱祖国、仇恨敌人、勇于牺牲的革命精神和英雄气概。

《开国大典》这篇文章通过写开国大典的盛况,揭示了中华人民共和国成立的意义,表达了一种当家作主的喜悦感和强烈的民族自豪感。

《灯光》通过一件关于灯光的往事的回忆,歌颂了革命先烈为理想而献身的精神,说明了今天的幸福生活来之不易。

《我的战友邱少云》记叙了邱少云从潜伏隐蔽直至在烈火中英勇牺牲的经过,赞颂了邱少云为了战友的安全,为了战斗的胜利,自觉严格遵守纪律而英勇献身的伟大精神和钢铁般的坚强意志。

我们在学习本单元的时候,要学会概括文章的主要内容,结合文章中的资料及重点语句,感受革命先烈的英雄气概。重点了解文章是怎样点面结合写场面的并尝试运用点面结合的写法记一次活动。

▓场面描写指的是在某一特定时间和特定地点范围内以人物活动为中心的生活画面的描写。场面描写一般由 “人”、“事”、“境”构成。常见的有劳动场面、战斗场面、运动场面以及各种会议场面等。那么如何写好场面呢?点面结合是进行场面描写最好的选择。

如何运用“点面结合”写好场面描写?

◎一个中心:服从文章主题的需要。

◎两个基础:1、面(概括描写,顾全大局);2、点(详细描写,突出重点)。

◎写好“点”窍门:

1、特写镜头;

2、人物描写(外貌、语言、动作、神态、心理);

3、侧面烘托

阅读知识点补充:如何辨别描写人物的方法

《狼牙山五壮士》和《灯光》从语言、动作、神态等角度塑造了人物形象,表现了五位壮士和郝副营长热爱祖国、英勇无畏的崇高品质。那么,如何辨别描写人物的方法呢?

一、了解描写人物的基本方法。

1.外貌描写:外貌描写又叫肖像描写,是指对人物面貌、身材、衣着、姿态等的描写 。

★作用:(1)反映人物的身份、地位、职业等;(2)反映出人物的性格特点;

(3)反映人物的内心感情;(4)对比、烘托人物性格。

2.神态描写:就是人物的神情姿态,主要通过人物面部的表情变化显露出来。人的喜、怒、哀、乐等表情的变化,一般是通过人的眉、嘴、眼等的变化,有时还有人的细微动作,如:低头沉思,握拳发抖等。在文章中,就是把这些表情的变化用文字写出来。

★作用:突出人物……心理,展现……性格特征。

3.语言描写:包括人物的独白,对话,交谈以及语气。“言为心声”。人物的语言是人物内心世界的直接表现。

★作用: 揭示人物思想、情感、性格等。

4.动作描写

★作用: 突出人物……心理,……性格特征,或……心情。

5.心理描写:是人物描写的一种手法。是人物在特定环境中的心理活动过程或内心的感觉。

★作用:揭示人言行的原因,突出人物的思想变化,展现人的……精神世界。

★答题思路:这是××描写,写出了××内容,突出了人物××特点,表达了作者××情感

二、找出标志词,确定描写方法。

动作描写的标志词一般是各类动词,如走、跑、跳、蹲、举手、搬起等。语言描写的标志一般是引号内人物说的话。心理描写的标志词一般是“想”。神态描写专指人的面部表情,如眉开眼笑、痛哭流涕、眉头紧锁等。外貌描写重在描写人物的体貌特征,如圆圆的脸蛋、齐眉的刘海、高高的鼻梁、樱桃小嘴等。外貌描写和神态描写不同,要注意区分。

一、(2022秋·六年级单元测)群文阅读

【片段一】红军不怕远征难,万水千山只等闲。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

【片段二】开头是海军两个排,雪白的帽子,跟海洋一个颜色的蓝制服。接着是步兵一个师,以连为单位,列成方阵,齐步行进。接着是炮兵一个师,野炮、榴弹炮等各式各样的炮,都排成一字形的横列前进。接着是一个战车师,各种装甲车和坦克车两辆或三辆一排,整整齐齐地前进;战士们挺着胸膛站在战车上,像钢铁巨人一样。接着是一个骑兵师,“红马连”一色红马,“白马连”一色白马,六马并行,马腿的动作完全一致。以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前。

【片段三】走哪条路呢?为了不让敌人发现群众和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。他们知道班长要把敌人引上绝路。

【片段四】接着,毛主席在群众一阵又一阵的掌声中宣读中央人民政府的公告。他用强有力的语调向全世界发出新中国的声音。他读到“选举了毛泽东为中央人民政府主席”这一句的时候,广场上的人们热爱领袖的心情融成一阵热烈的欢呼。观礼台上同时响起一阵掌声。

1.【提取信息】片段一选自( ),片段二和四选自( ),片段三选自( )。

A.《七律·长征》 B.《狼牙山五壮士》 C.《开国大典》

2.【思考判断】思考作者是如何运用“点面结合”的方法来进行描写的,判断下列说法的对错。

(1)片段一:前两句概括红军长征过程中的困难和革命乐观主义精神,是“面”;后六句选取长征途中的五个场景作为“点”来具体描写红军不畏困难的气概。 ( )

(2)片段二:写海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师部分是“点”的描写;最后一句话“以上这些部队,全都以相等的距离和相同的速度经过主席台前”写受检阅部队的整体情况,是“面”的描写。( )

(3)片段三:把班长看作是“点”,战士们这个群体对应的就是“面”。( )

(4)片段四:毛主席是大典上的主要人物,是“点”,人民群众对应的是“面”。 ( )

3.【总结写法】有同学概括了以下四种类型的“点面结合”方法,请你试着对号入座。

A.整体与局部的结合 B.群体与个体的结合

C.概括与具体的结合 D.主与次的结合

片段一: 片段二: 片段三: 片段四:

【答案】

1.A C B

2.√ √ √ √

3.C A B D

【解析】

1.本题考查课文题目与段落内容的对应。片段一选自《七律·长征》,这首七律是作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中,作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。片段二和四选自《开国大典》,课文记叙了开国大典的盛况,文章先写开国大典前,天安门广场的情况,交待了举行大典的时间、地点、参与人员和人数,然后写广场的布置和群众队伍的场面;接着作者按毛主席宣布“中华人民共和国中央人民政府在今天成立了”、五星红旗升起、宣读公告的顺序介绍了开国大典的全过程;接着作者写了阅兵式的盛况;最后作者写了群众游行的盛况和大典结束后的情况。片段三选自《狼牙山五壮士》,课文讲述了抗日战争时期,位于河北省易县境内的狼牙山,曾演出过震惊中外的悲壮的一幕:我八路军五位战士,为掩护主力部队与广大干部,群众突围,把上万名日伪军拖到棋盘索绝壁之上,胜利完成了狙击手任务,五壮士打完最后一颗手榴弹,飞身跳下绝壁。

2.本题考查对点面结合的写作手法的理解和分析,点面结合指的就是详写和略写的相结合,所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。本题说法都正确。

3.本题考查对点面结合的写作手法的理解和分析,点面结合的内涵包括四个方面:一是整体和局部的组合——整体为面,局部为点;二是一般和个别的组合——一般为面,个别为点;三是概括和具体的组合——概括为面,具体为点;四是主与次的组合——次为面,主为点。片段一中,先概括写了红军长征过程中的困难和革命乐观主义精神,后六句选取长征途中的五个场景来具体描写红军不畏困难的气概,这是概括与具体的结合。片段二中,海军、步兵、炮兵、战车师、骑兵师部分是局部描写,最后一句话是对受检阅部队的整体情况进行描写,这是整体与局部的结合。片段三中,班长是个体,战士们是群体,这是群体与个体的结合。片段四中,毛主席是大典上的主要人物,人民群众是次要人物,这是主与次的结合。

二、(2022·浙江宁波·统考小升初真题)组文阅读。

【语段一】①五位壮士屹立在狼牙山顶峰,眺望着群众和部队主力远去的方向。他们回头望望还在向上爬的敌人,脸上露出胜利的喜悦。班长马宝玉激动地说:“同志们,我们的任务胜利完成了!”说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷。战士们也昂首挺胸,相继从悬崖往下跳。狼牙山上响起了他们壮烈豪迈的口号声:

②“打倒日本帝国主义!”

③“中国共产党万岁!”

④这是英雄的中国人民坚强不屈的声音!这声音惊天动地,气壮山河!

(选自沈重《狼牙山五壮士》)

【语段二】凤姐儿偏拣了一碗鸽子蛋放在刘姥姥桌上。贾母这边说声“请”,刘姥姥便站起身来,高声说道:“老刘,老刘,食量大似牛,吃一个老母猪不抬头。”自己却鼓着腮不语。众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐大笑起来。湘云撑不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的接着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。惜春离了坐位,拉着他奶母,叫“揉揉肠子”。地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑替他姐妹换衣裳的。独有凤姐鸳鸯二人撑着,还只管让刘姥姥。

(选自《史太君两宴大观园》,有删改)

4.这两个语段都运用“点面结合”写场面的方法。填一填,画一画。

(1)用小标题概括语段一描写的场面: 。

(2)用横线画出语段二“面”的描写,用波浪线画出“点”的描写。

5.读语段一画线句子,从写作手法和人物品质角度作批注。

6.下列对五位壮士的理解,错误的一项是( )

A.五位壮士面对超过自己数倍的敌人,接受掩护任务,体现了胆量之“壮”。

B.五位壮士最后高呼口号表达亿万中国人民的共同心声,体现了气节之“壮”。

C.五位壮士都是参加革命的战士,经过训练及多场战争,形成了强壮的体格,体现了身体之“壮”。

D.五位壮士把安全留给抗日军民,在民族解放斗争中,体现了以少抵多英勇抗敌的举动之“壮”。

7.语段二让我们感受到刘姥姥是一位( )的乡下村妇。

A.朴实憨拙 B.阿谀奉承 C.巧舌如簧 D.泼辣自信

8.结合语段二和名著阅读,下列表述错误的一项是( )

A.《史太君两宴大观园》选自曹雪芹所著的《红楼梦》。

B.刘姥姥在大观园表演了一场“笑剧”,这场“笑剧”是凤姐和鸳鸯导演的。

C.现在我们常用“刘姥姥进大观园”来取笑那些见识浅薄的人。

D.刘姥姥在《红楼梦》中是个丑角,作者对她是讨厌、鄙视的。

9.“回目”是中国传统小说常见的标题形式,往往用语对称。模仿以下“回目”并补充空缺处。。

示例:《智取生辰纲》——杨志押送金银担,吴用智取生辰纲

《史太君两宴大观园》——刘姥姥大观园卖力表演,众女子秋爽斋

【答案】

4.(1)五位壮士英勇跳崖

(2)众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐哈哈大笑起来。

地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑替他姐妹换衣裳。

湘云掌不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的搂着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。惜春离了坐位,拉着他奶母,叫“揉揉肠子”。 5.这段文字通过对班长马宝玉动作、语言、神态的描写,表现了他宁死不屈、视死如归、英勇无畏、不怕牺牲的崇高品质。

6.C 7.A 8.D

9.捧腹大笑

【解析】

4.本题考查内容的理解和概括。

(1)结合语段一可知出自课文《狼牙山五壮士》,课文主要写了五位壮士为了掩护群众和连队的转移,诱敌上山,英勇杀敌,最后把敌人引上狼牙山顶峰,英勇跳崖的故事,节选语段可用一个词语来概括,即“五位壮士英勇跳崖”。

(2)点面结合,指的就是详写和略写相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。

语段二中“面”的描写是:①众人先还发怔,后来一想,上上下下都一齐大笑起来。②地下无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑替他姐妹换衣裳的。

“点”的描写是:湘云撑不住,一口茶都喷出来。黛玉笑岔了气,伏着桌子只叫“嗳哟!”宝玉滚到贾母怀里,贾母笑的搂着叫“心肝”,王夫人笑的用手指着凤姐儿,却说不出话来。惜春离了坐位,拉着他奶母,叫“揉揉肚子”。

5.本题考查写作手法和人物分析。

阅读句子“班长马宝玉激动地说:‘同志们,我们的任务胜利完成了!’说罢,他把那支从敌人手里夺来的枪砸碎了,然后走到悬崖边上,像每次发起冲锋一样,第一个纵身跳下深谷”可知,这是对人物正面描写的语句,通过对语言、动作、神态的刻画,让我们感受到班长马宝玉英勇无畏、身先士卒的人物品质。

6.本题考查对内容的理解。

文章《狼牙山五壮士》紧扣题眼“壮”字展开叙述。先写五个人面对超过自己数倍的敌人,接受掩护任务,揭示其胆之“壮”;再写五位壮士把安全留给抗日军民,在民族解放斗争中,体现了以少抵多英勇抗敌的举动之“壮”;接着写诱敌上绝境,揭示壮士们不仅豪壮,而且有智谋;最后写五位壮士高呼口号表达亿万中国人民的共同心声,体现了气节之“壮”。

文章《狼牙山五壮士》并没有详细交代五位壮士的外形和经历,没有体现五位壮士身体之“壮”。故选C。

7.本题考查分析人物形象。

“刘姥姥便站起身来,高声说道:‘老刘,老刘,食量大似牛,吃一个老母猪不抬头。’”可知,刘姥姥是一位朴实憨拙、讨人欢心的乡下村妇。故选A。

8.本题考查内容理解。

刘姥姥是《红楼梦》中的一个“小人物”,出场次数有限。刘姥姥是贾府兴衰荣辱的见证人,作者对她并不是讨厌、鄙视的。故选D。

9.本题考查文章内容概括。

语段二重点描写了宴会上众人听刘姥姥的话的反应,大家都开心地笑了起来。作答此题时围绕文章内容言之有理即可。如:《史太君两宴大观园》——刘姥姥大观园卖力表演,众女子秋爽斋开怀大笑。

三、(2022秋·六年级单元测试)阅读检阅台。

最后的时刻

①那是一个非常晴朗的日子,守望在牢门边的人们清楚地看见,一辆卡车和一辆吉普车急速地向渣滓洞开来。特务说是要把江姐和另一批同志转移到别的地方去。

②这时,江姐正伏在桌上草拟一个学习讨论提纲。一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发。

③同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。

④江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿的阴丹士林布旗袍,脱下了打着“X”号的囚服。

⑤蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。①江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污,她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。

⑥特务在门外不停地催促。江姐准备告别女室的同志。

⑦“江姐,你的换洗衣服……”一个女同志把江姐的衣服、毛巾、牙刷收拾在一个小布包里。江姐轻轻地接过布包来,看了一眼,又递给那位女同志。

⑧“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”包落到地上,同牢房的人忍不住悲伤,哭了起来。

⑨这时,从走廊里传来了一阵急促的脚步声。成群的男同志,戴着手铐,从牢房里从容地走出来,一路上和每一间牢房里伸出来的手紧握告别。

⑩江姐抬起头来,像对自己,也像对着大家说:②“要勇敢一些!每一个革命者,当他面临着最后考验的时候,都应该——脸不变色,心不跳!”

江姐说完以后,就大步向牢门走去。她走到门口又停了下来,回头向室内看了一眼。

熟悉的八张双层铺,一张小条桌,墙上的破镜子……

“同志们,永别了!”

“江姐!江——”人们红肿着双眼,像猛地醒过来似的,忽地一下扑向签子门。

江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

10.用简洁的语言概括短文的主要内容。

11.当同牢房的同志听说江姐要转移时,她们的做法是 ,而江姐则 。

12.文中运用点面结合的手法描写了监狱中的场面,其中,“面”是对 的描写,“点”是对 的描写。有点有面,详略得当,这样写的好处是 。

13.读文中画“ ”的句子完成练习。

(1)第①处句子是对人物的 描写,体现了江姐 。

(2)第②处句子是对人物的 描写,表达了两层意思,即 和 。

14.对文中画“ ”的部分以批注的形式写写你的感受,写在下面的横线上。

15.对题目“最后的时刻”的理解不恰当的一项是( )

A.江姐生命中最后的时光。 B.黎明到来前最黑暗的时刻。

C.反动派最后疯狂的时刻。 D.即将获救的江姐在狱中最后的时刻。

16.读完短文,我们认识了一个怎样的江姐?

【答案】

10.江姐在被杀害前与同志们道别。

11.围着江姐,为江姐收拾行李 处理文件,从容不迫地梳头、换衣

12.江姐的战友们 江姐 通过对战友们和江姐的描写,充分体现了江姐视死如归的革命气概

13.动作 沉着镇定、视死如归 语言 是在自我激励:绝不玷污共产党员的光荣称号 是在激励同志们:要坚贞不屈,视死如归

14.这是对“面”的描写,通过描写革命者的神态,突出并歌颂了革命者视死如归的革命气概。

15.D

16.让我们认识了一个生活严谨、考虑事情周密、对革命无比忠贞、面对死亡从容不迫的江姐。

【解析】

10.本题主要考查概括主要内容。

从“留给大家用吧。看见这些东西,就等于看见我一样。”包落到地上,同牢房的人忍不住悲伤,哭了起来。”和“江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……”可知,本文主要写江姐在被杀害前与同志们道别的情景,表现了江姐视死如归的精神以及其人格的伟大。

11.考查了对文章内容的理解能力。

根据“一听见喊她的名字,她不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,随即跳下床来,拿起梳子对着墙上那面破镜子,像平常一样地梳着她的黑发”“江姐梳好了头发,在枕头下面取出了她那件洗得干干净净的、被捕时穿的阴丹士林布旗袍,脱下了打着‘x’号的囚服。蓝色的旗袍外面套着一件玫瑰色的短毛线衣。江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污。她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的”和“同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静的表情,顿时产生了一种不祥的预感”可知,当同牢房的同志听说江姐要转移时,她们的做法是都跑过来围着江姐,而江姐则不慌不忙地把未写完的讨论提纲塞在另一个同志的床铺下面,平静地梳理自己的头发,穿上了被捕时穿的旗袍,像是去参加什么隆重的典礼。

12.本题主要考查对点面写法的掌握。

文中运用了点面结合的写法描写了监狱中的场面,从“同牢房的人听说江姐要转移,心里很难过,都跑过来围着江姐。但一看到她那样平静的表情,顿时产生了一种不祥的预感。有些同志连忙给江姐收拾行李。”可知,“面”是对其他同志的描写,如其他同志和江姐告别的场景;

从“江姐习惯地用手拍拍身上的灰尘,再理理旗袍上的折痕,然后弯着身子擦去皮鞋上的泥污,她又在镜子前照了照,在室内试着走了几步,像要去参加什么隆重的典礼似的。”可知,“点”是对江姐的描写,如江姐整理衣物的动作,和同志们告别时说的话。文章有点有面,详略得当,从而突出了江姐的形象。

13.本题主要考查对句子的理解。

(1)结合本题中“拍拍身上的灰尘”“理理旗袍上的折痕”“擦去皮鞋上的泥污”“照了照”“试着走了几步”均为对江姐的动作描写,通过对江姐细致入微的动作刻画,表现了她的沉着、冷静,把牺牲看成隆重的典礼,以及视死如归的精神。

(2)本题主要考查的是学生对于描写方法的掌握,需要学生根据句子分析所使用的手法以及表达效果。结合本题中画波浪线的句子为江姐鼓励其他同志勇敢、坚持的语言进行分析,可得出该句使用的为语言描写,表现了江姐绝不玷污共产党员称号的自我激励,以及要坚贞不屈、视死如归的对同志们的激励,并没有对特务和反动派的示威。

14.本题考查鉴赏与评价的能力。

阅读画线句,以批注的形式写写你对画线句子的感受。阅读“看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……”这句话描写了革命者的神态,表现了革命者视死如归的乐观主义精神。江姐献身革命、从容就义的英勇形象跃然纸上。

15.考查标题的含义。

“最后的时刻”本义是这一刻在其他时间之后。在文中的意思是指江姐牺牲前的短暂时刻,也是指反动派最后疯狂的时刻与光明到来前最黑暗的时刻。

ABC说法正确。

D.有误。文章描写了江姐牺牲前的悲壮情景,“最后的时刻“并不是指即将获救的江姐在狱中的最后时刻。

16.考查对人物形象的分析。

文章主要写了江姐在被杀害前与同志们道别的情景,通过对江姐的动作、神态与语言描写,可以看出江姐是一个忠于革命、不怕牺牲、英勇无畏的共产党员。

四、(2022秋·六年级单元测试)拓展阅读。

挥手之间(节选)

一辆延安人都熟悉的带篷子的中型汽车正转过山嘴,朝飞机场驶来。①立刻,人群像平静的水面上卷过一阵风,成一个整体地朝前涌去,接着,又停下来。正当汽车停住,车门打开的时候,机场上响起了一阵雷鸣般的掌声。

毛主席走下车来,和平日不同,穿一套半新的蓝布制服,头戴深灰色的盔式帽,整个装束,完全是像出门做客一样。这立刻引起了人们一种深切的不安和离别的情绪,眼泪不由得涌了出来。如今,主席穿上做客的衣服,要离我们远去了。

②一霎时,人们心里,像海上波涛般起伏汹涌。千百双眼睛,热切地投向主席身边。主席在汽车边站定,目光平视,慈祥地望着全体送行的人,目光扫过每一个人的脸,好像所有在场的人他都看到了。他嘴角露出一种亲切的、坚定的微笑,向人们点了点头。

站在前面的中央的同志们迎上前去,主席伸出他那宽大的手掌,和大家一一握手道别。主席的脸色是严肃的,从容的,眼睛里充满了无限的关切和鼓舞之情。然后,他又停下来,望着所有送行的人,举起右手,用力一挥,便一直朝停在前面的飞机走去。

机场上人群静静地立着,千百双眼睛跟随着主席高大的身形移动,望着主席一步一步走近了飞机,一步一步踏上了飞机的梯子。

这一会儿时间好长啊!人们屏住了呼吸,一动不动地望着主席的一举手,一投足,直到他在飞机舱口停住,回转身来,又向着送行的人群。

③人群又一次像疾风卷过水面,向着飞机涌了过去。主席站在飞机舱口,取下头上的帽子,注视着送行的人们,像是安慰,像是鼓励。④人们不知道怎样表达自己的心情,只是拼命地一齐挥手,像是机场上蓦地刮来一阵狂风,千百条手臂挥舞着,从下面,从远处,伸向主席。

主席也举起手来,举起他那顶深灰色的盔式帽,但是举得很慢很慢,像是在举起一件十分沉重的东西。一点一点地,一点一点地,举起来,举起来。等到举过了头顶,忽然用力一挥,便停止在空中,一动不动了。

——有删改

【注】本文写的是1945年重庆谈判前,毛泽东同志在延安机场与前来送别的军民挥手告别的场景。

17.【整体把握】根据文章内容给下列场面描写排序: → → → 。其中重点描写的场面是 和 。(填序号)

①登机挥手 ②握手道别 ③主席到场 ④机场气氛

18.【点面结合】读第3、4自然段,这两段是怎样运用点面结合的方法描写“握手道别”这一场面的?这样写有什么好处?

19.【句子品析】品读画“____”的句子,下列分析错误的一项是( )

A.这四句话都运用了比喻的修辞手法

B.①④两句主要通过描写人们的动作,生动表达了人们对毛主席的无限敬仰、热爱之情

C.②③两句主要通过描写人们的心情,表现了人们对毛主席的无限依恋之情

D.第①③④句都属于场面描写

20.【情感体会】用“﹏﹏”画出毛主席在飞机舱口向大家挥手这一细节描写,并说说你从中体会到了什么。

【答案】

17.④ ③ ② ① ① ②

18.先写机场上人群涌动的“面”,再写毛主席点头、握手、挥手的“点”。这样写,不仅表现了群众对毛主席的担心和敬佩,还写出了毛主席从容不迫的气概。

19.C

20.主席也举起手来,举起他那顶深灰色的盔式帽,但是举得很慢很慢,像是在举起一件十分沉重的东西。一点一点地,一点一点地,举起来,举起来。等到举过了头顶,忽然用力一挥,便停止在空中,一动不动了。

示例:我体会到了毛主席在历史转折的时刻从容不迫、胸有成竹的精神面貌,以及为国家、为人民而置个人安危于不顾的无产阶级革命家的大无畏精神。

【解析】

17.本题考查对文章内容整体把握的能力。

本文描写的是毛主席在延安机场与前来送别的军民挥手告别的场景。按照每段的内容逐一排序。

短文第一自然段介绍机场的气氛。第二自然段描写主席到场的内容。第三、四自然段描写毛主席和人们握手道别的场面。第五至第八自然段描写主席和登机挥手的场面。据此分析场面描写的顺序,按照篇幅内容较多的段落可知重点描写的场面是“握手道别”和“登机挥手”。

18.本题考查赏析描写。

“点面结合”,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是对多个事物的概括描写。

这两个自然段中描写机场上人群涌动的场景是“面”,写毛主席点头、握手、挥手属于“点”;分析这样写的好处时,可从表现群众对毛主席的情感和毛主席的气概等角度分析作答。

19.本题考查对文章重点句子的理解品析能力。

C.结合画线句子分析,文中共有四组画线句子,四句话均运用了比喻的修辞手法。其中①③④句描写了人群整体的动作,属于场面描写;②句描写了人们当时一种相同、澎湃的心情,属于心理描写,故C表述错误。

20.本题考查对文章关键内容的筛选和主题情感的体会能力。

可以直接定位到短文最后一个自然段筛选毛主席在飞机舱口向大家挥手的细节描写,根据毛主席在这特殊时刻的精神面貌和大无畏精神进行分析体会。

五、(2022秋·北京西城·六年级统考期末)阅读短文。

①“天亮之前,不拿下碉堡,大部队总攻就会受阻,解放全中国就会受到影响。”入夜时分,上级指挥员的动员,让张富清下定决心,不惜一切代价,潜进永丰城炸掉敌人的碉堡。

②他主动请缨,和两名战士组成突击队。天还没亮,他们就背上炸药包和手榴弹,一路匍匐前进,来到城墙下。张富清背着几十公斤的装备,率先扒着墙砖缝隙,攀上四米多高的城墙,率先跳进城里。

③张富清刚落地还没站稳,几个敌人就围了上来。他端起冲锋枪一阵扫射,一下子打倒七八个。突然,他感觉自己的头被猛砸了一下,手一摸,满脸是血。他顾不上头上的伤,毅然冲向碉堡,用刺刀在碉堡旁边的地上迅速刨出一个坑,把随身背来的八颗手榴弹和一个炸药包码在一起,一个侧滚的同时,拉掉了手榴弹的拉环。一声巨响,敌人的一座碉堡被炸飞了。张富清忍着疼痛,趁着腾起的黑烟,顽强地爬近另一座碉堡,用同样的方法将其炸毁……大部队顺利地解放了永丰城。

④在战争年代,他冲锋陷阵,九死一生,立下赫赫战功。在和平时期,张富清又响应党的号召,前往条件艰苦的鄂西山区。这里有个高洞村,海拔一千二百多米,深居悬崖之上、峰岭之间。全村进进出出就只有一条不宽的小路。小路一侧的山岩笔直陡峭,如刀削斧砍:另一侧的山谷深不见底,怪石嶙峋。路面狭窄,人一不小心就会失足落崖。张富清二话不说,带上妻子儿女一头扎进大山,在高洞村住下来。他亲自披挂上阵,领着村民,炸山修路。

⑤开工前,张富清上山下山辗转奔波,跑立项,备材料,搞勘探,样样亲力亲为。开工后,他身先士卒,带领村民夜以继日地奋战。

⑥谁也忘不了入冬前的那个夜晚:男女老少齐上阵,抬的抬,搬的搬,铁锤钢钎(qiān)和各种工具撞击石头的声音响成一片。张富清手持铁钎,弯着腰憋足了劲儿,将大石块往悬崖边上撬,头上热汗涔(cén)涔;一个身强体壮的小伙子,用力抡着大镐,猛砸坚硬的石块;一位白发苍苍的老大爷,弓着身子就势将堆积在悬崖边的石块推下悬崖……

⑦寒来暑往,村民们在张富清的带领下,硬是用最简陋的工具,在悬崖绝壁上开凿出了一条路。路修好了,村民的出行安全了,贷物的运输方便了,村里的环境改善了……人们的生活迎来了新希望。

⑧24岁,在生与死之间,他选择冲锋在前,在战火洗礼中成长为董存瑞式的战斗英雄;31岁,在小家安乐与百姓福祉之间,他选择到偏远的穷乡僻壤投身社会主义建设。张富清完成的任务各种各样。但突击队员的精神从未改变:永远向前,突击!突击!突击!

21.用简要的语言写出张富清的英雄事迹。

事迹一(①——③自然段)战争年代,

事迹二(④——⑦自然段)和平时期,

22.第②自然段两次运用“率先”,选出对其作用理解不恰当的一项。( )

A.突出了张富清英勇无畏、奋勇当先

B.体现了张富清善于思考,指挥得当

C.表达了对张富高清的赞美、敬佩之情

23.第④自然段中画直线的句子描写了高洞村的环境,选出对其作用理解不恰当的一项。( )

A.表明了炸山修路的条件很恶劣

B.突出了张富清迎难而上的精神

C.表达了对自然山川的教畏之情

24.联系上文,选出对第⑦自然段中画线句子,理解最恰当的一项。( )

A.村民们的生活将变得富足美好

B.村民们的日子没发生什么变化

C.村民们进出村子将会更加方便

25.好的文章题目可以概括主要内容,可以表达中心意思,还可以……请你给这篇短文起个题目,并写出理由。

题目《 》,理由:

26.张富清是一个怎样的人?至少写出两个特点,结合短文内容,分别写出理由。

特点一: ,理由:

特点二: ,理由:

第⑥自然段,作者采用了点面结合的写法写劳动场面。请你先在括号里填写恰当的内容,再运用点面结合的写法,从“精彩纷呈的运动会”“生动有趣的课堂”“温馨祥和的家庭聚会”中任选一个场面写一段话。

①

②

③

我选择的场面是:

【答案】

21.主动请缨,奋不顾身炸碉堡 扎根山区,到高洞村修路或炸山修路

22.B 23.C

24.A

25.英雄张富清 无论是在战争年代,还是和平时期,张富清的精神没有变,他始终保持着突击队员的精神。

26.奋勇争先 不怕困难:不怕牺牲:勇于担当:身先士卒 顾全大局 热爱祖国:舍小家顾大家:无私奉献

27.第一空:张富清 第二空:老大爷

第三空:热火朝天;干劲十足:齐心协力:忙碌……

仿写:随着运动会的正式开始,各班依次入场进行开幕式的表演活动。进行曲骤然响起,一个又一个的班级排着整齐的队伍,大踏步向主席台走来。他们个个衣着统一,面带笑容,昂首阔步,展示出能仁学子特有的青春与活力。

【分析】

21.本题考查概括事件。

事迹一:第①段介绍了因为拿下碉堡的重要性,上级指导员让张富清下定决心炸掉敌人的碉堡。第②段介绍了张富清主动请缨去炸碉堡。第③段详细介绍了张富清炸碉堡的过程。所以概括时可以围绕“张富清主动请缨,奋不顾身炸碉堡”进行概括。

事迹二:第④段介绍了和平时期,张富清前往条件艰苦的鄂西山区。第⑤段介绍了张富清开工前和开工后的准备工作。第⑥段详细介绍了张富清工作时场景。所以概括时可以围绕“张富清扎根山区,到高洞村修路或炸山修路”进行概括。

22.本题考查句子理解。

“率先”意思是带头;首先。当面对危险,张富清都带头冲下去。体现了张富清的英勇无畏,表达了对张富清的赞美敬佩之情。

选项B“善于思考”“指挥得当”没有体现。

23.本题考查句子理解。

C项错误,第④段画线句子“笔直陡峭”“如刀削斧砍”“深不见底”等,可以分析出炸山修路的条件很恶劣,也突出了张富清迎难而上的精神,但是没有表达对自然山川的教畏之情。

24.本题考查理解句子。

第⑦段“路修好了,村民的出行安全了,贷物的运输方便了,村里的环境改善了……”可以分析出人们的生活发生了巨大的变化。选项B错误。

25.本题考查给文章拟定题目。

可以围绕故事的主要人物、主要事件、主要表达的文章主旨进行拟题。注意理由合理。

26.本题考查人物形象分析。

能围绕张富清不怕困难、不怕牺牲、奉献等角度分析人物形象。理由可以联系事例分析人物特点。

27.本题考查点面结合技法掌握、根据要求写句子。

点面结合是写作方法,指的就是详写和略写的相结合。所谓“点”,指的是对某个事物或多个事物的详细描写;所谓“面”,指的是多个事物的概括描写。选择一个场面进行写话即可。注意语言流畅,加入细节描写。

六、(2021秋·六年级单元测试)课外阅读。

天安门前看升旗(节选)

①北京来得多了,故宫、西山去过,八达岭上过,早已没有当年的兴致。忽然想到天安门的升旗仪式,可不可以去看看呢?

②这真是个不错的主意,起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉,任晨风撩起长发,让思绪回到悠远,在曙光中看红旗冉冉上升,该是怎样的心情!把这念头在旅馆里一说,居然立即有众多的呼应者,这倒是我未曾料到的。

③我们去看升旗的那天是个普通的秋日,才4点钟的时候我们就走上了街头,晨风凉飕飕地拂人面颊,几个衣着俏丽的女孩已哇哇地叫冷了。原以为广场上人不会太多,未料等我们赶到时,早来的,竟已有千人之众,这又令我吃惊。

④国旗班的战士过来了,一如电视上那潇洒的英姿,只是这是真人实景,又远胜了电视的朦胧。人群起了躁动,站在后面的焦急得直跳,有个新潮的女孩竟然坐上了男友的肩头。

⑤国旗班的战士英武、矫健,这三十几位战士组成的方阵威风凛凛,让每一位看升旗的观众都赞叹不已。红旗在擎旗人手中划过一道优美的曲线,然后便徐徐上升在国歌声里,红旗愈益升高了。

⑥庄严的国歌在广场上空回荡,那一刻,我心头猛地一热,像又回到青春的年华。刚才还喧闹不止的人群宁静了,面对升旗,有谁不为之感动?人群里,几位鬓发苍苍的老者神情肃穆,他们凹陷的眼眶里泪光闪闪,怕是又想起创业的艰辛?

⑦国歌令我又激动起来,久已沉寂的心里起了波涛,仰望直上蓝天的红旗,让人觉得自豪,更让人感到一种责任。作为一名普通的公民,相对伟大的国家固然渺小,但“位卑未敢忘忧国”,我们能依然这么淡漠吗?

⑧国旗班的战士远去了,消失在金水桥那边的红墙里,人群却久久不散,像是还沉浸在国歌的旋律里。升旗仪式虽然只是短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路?

28.用简洁的语言概括短文的主要内容。

29.用“ ”画出第②自然段描述作者想象的语句。其中与第⑤自然段天安门前看升旗时的实际情况并不相同的一句话是哪一句话?

30.下列选项对第②③④自然段中加点字词理解错误的一项是( )

A.第②自然段中的“居然”一词写出了“我”对呼应者多的出乎意料。

B.第③自然段中的“竟”写出了人们观看升旗的热情高、来得早。

C.第③自然段中的“竟”写出了“我”的出乎意料和吃惊。

D.第④自然段中的“躁动、直跳、竟然”写出了观看升旗的场面混乱,人们对升国旗没有庄重的仪式感。

31.短文在描写天安门广场上升旗时运用了点面结合的手法,在下列句子后的括号里填上“点”或者“面”。

(1)人群起了躁动,站在后面的焦急得直跳。( )

(2)有个新潮的女孩竟然坐上了男友的肩头。( )

(3)国旗班的战士英武、矫健,这三十几位战士组成的方阵威风凛凛。( )

32.短文结尾写“升旗仪式虽然只是短短的几分钟,可哪一位观众不曾走过长长的心路?”请结合文中的人和事,说说这句话是什么意思?

33.想象如果你在现场,你会走过一条怎样的长长的心路?请用简要的语言把你想到的写出来。

【答案】

28.短文主要写作者在天安门前看升旗时的激动心情和深切感受。

29.起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉,任晨风撩起长发,让思绪回到悠远,在曙光中看红旗冉冉上升。 起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉。

30.D

31.面 点 面

32.升旗的仪式时间虽短,但人们面对国旗,为之感动,想了很多。如“我”想到了作为一名普通公民,要有责任感;“老者”想到了创业的艰辛。

33.示例:我会想到上学第一次升国旗的情景;我会想到加入少先队的那一刻,面对国旗庄严宣誓;我会想到革命先烈为了新中国而前赴后继的身影。

【分析】

28.本题是对内容概括的考查。

方法:一、段意合并法。段落大意概括了一段的主要内容。把每段大意综合起来,加以概括,就是整篇文章的主要内容。这是最常用的方法。用这种方法要注意两点:二:要素串连法。写人记事的文章,一般有时间、地点、人物、事件(包括起因、经过、结果)等基本要素。把这几个基本要素弄清了,用词语串连起来,就是文章的主要内容。必须先认真阅读课文,筛选出关键信息。通读文章摘出:本文主要写作者在天安门前看升旗时的激动心情和深切感受。

29.本题考查学生提取关键信息的能力,根据文章内容找出进行推断和想象的语句。

第二段中,“起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉,任晨风撩起长发,让思绪回到悠远,在曙光中看红旗冉冉上升,该是怎样的心情!”是作者的想象;“起个绝早,在空旷的天安门广场独自徜徉”与文中“原以为广场上人不会太多,未料等我们赶到时,早来的,竟已有千人之众,这又令我吃惊。”“人群起了躁动,站在后面的焦急得直跳,”是不相同的。

30.此题考查学生文本信息的理解能力。

结合上下文,段落中的“躁动”“直跳”“竟然”是因为观看升旗的人数多,对升旗仪式的期盼,而不是场面混乱,人们对升国旗没有庄重的仪式感。

31.此题考查学生对写作手法的掌握。点面结合法,就是将最能表现文章主题、刻画中心人物的关键材料作为“点”安排在最突出的位置上,把其他起补充、陪衬、铺垫、烘托以及联接过渡的材料作为“面”来谋篇布局的一种写作方法。点面结合法体现了客观世界局部和整体、个别和一般的辩证关系,符合现实生活的本来面貌,给人以真实现场的感受。同时,也能多方面地烘托、展示描写对象的特征,使之更加鲜明突出、有声有色,并能深刻地揭示事件的意义。

(1)这句话从面上写了到广场观看升旗的人们之多,当国旗班战士出现时出现的躁动。

(2)这句话从点上写了国歌声起时喧闹人群的躁动。

(3)从面上刻画了国旗班的潇洒、英武矫健、威风凛凛。

32.本题考查理解文章中重点语句的能力。

解答此题时,一定要结合文章的主旨以及作者的情感。第二小问可就创业的艰难、改革开放取得的成就、将为建设祖国贡献力量等方面来谈。

33.本题是开放性问题,感悟类问题要抓住文中的议论性的,能够使人对道理有所领悟的句子,再结合自己的理解作答,观点明确,言之有理即可。

可就创业的艰难、改革开放取得的成就、将为建设祖国贡献力量等方面来谈。示例:这是我们伟大富强的祖国,我要为建设祖国贡献出自己的力量!

第二

单元

主题

阅读

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地