新人教版高中历史必修二第七单元 苏联的社会主义建设 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省宁都县)【解析版,含答案】

文档属性

| 名称 | 新人教版高中历史必修二第七单元 苏联的社会主义建设 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省宁都县)【解析版,含答案】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-05 15:46:23 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 苏联的社会主义建设

一、选择题

1.下列人物中,最先从本国国情出发,利用市场手段来探索社会主义建设道路的物是( )

A.邓小平 B.铁托 C.列宁 D.杜布切克

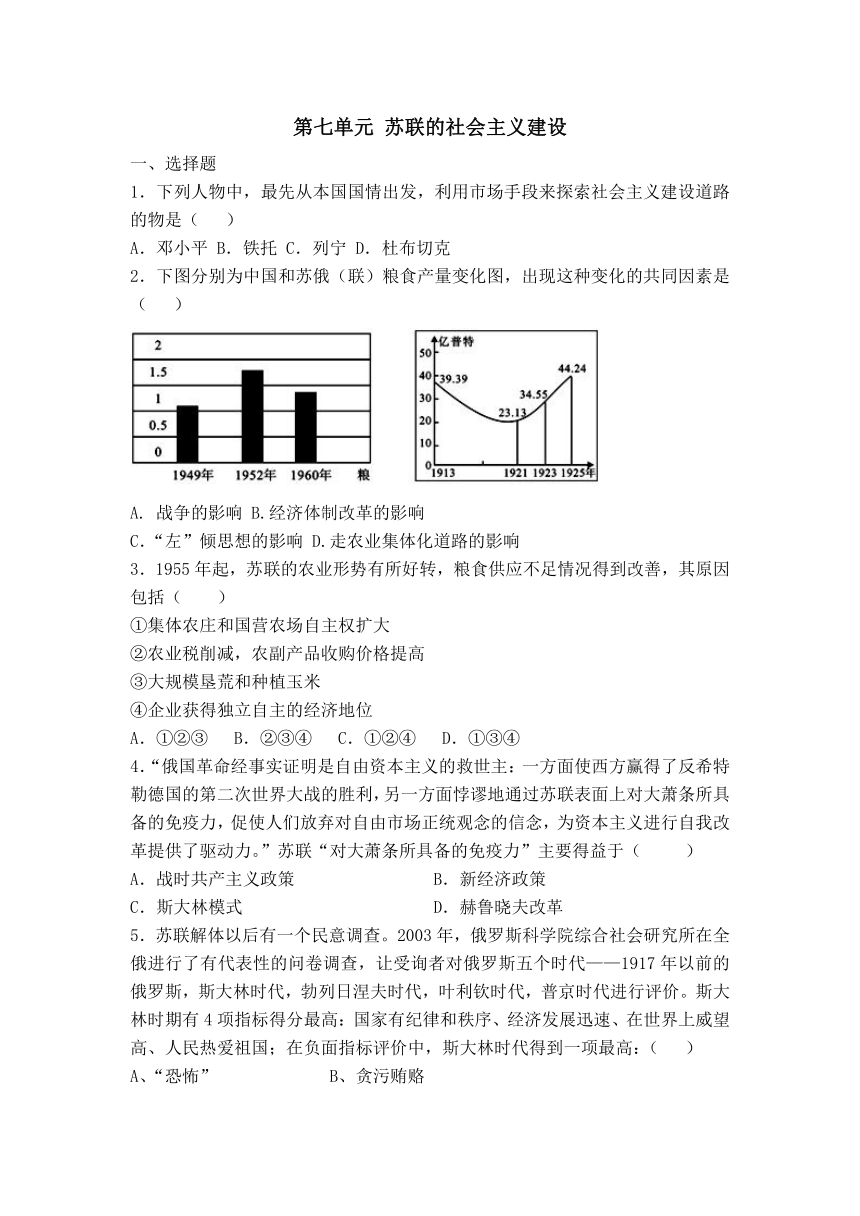

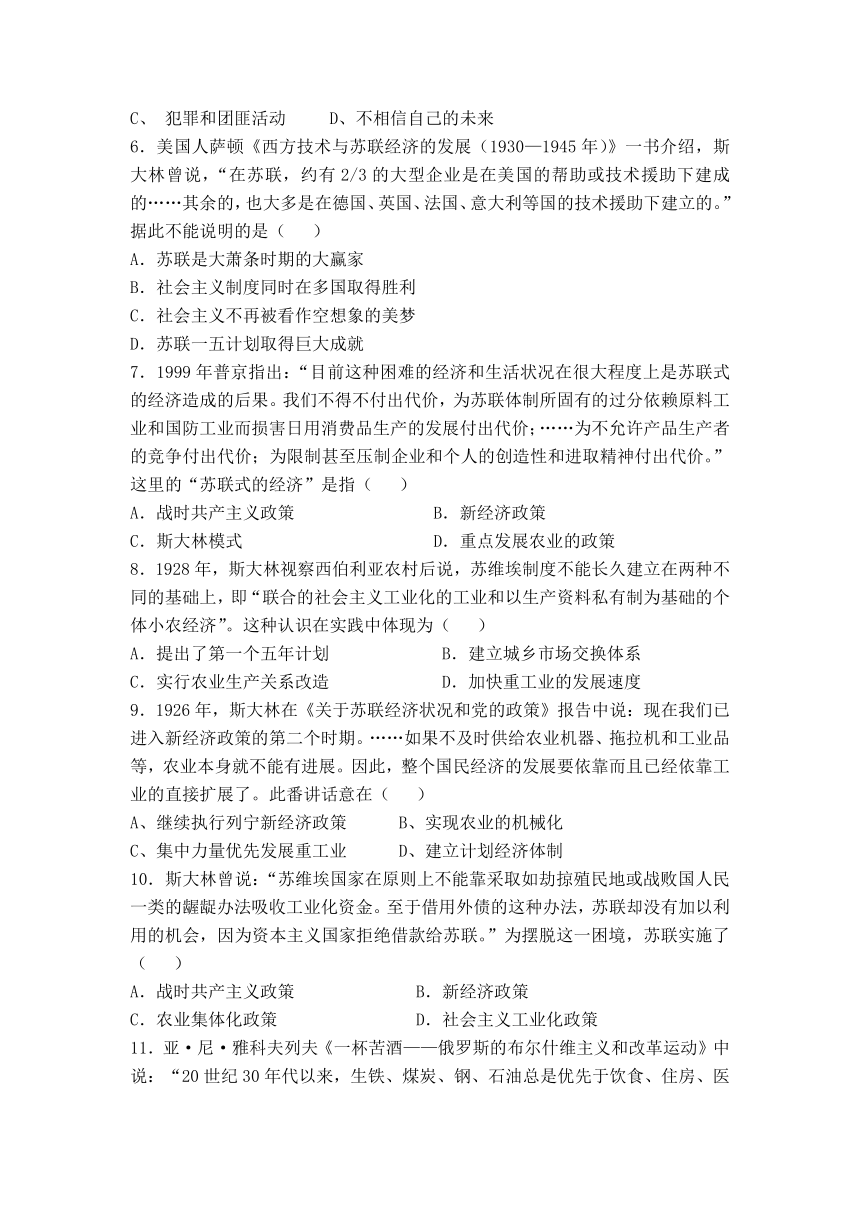

2.下图分别为中国和苏俄(联)粮食产量变化图,出现这种变化的共同因素是( )

A. 战争的影响 B.经济体制改革的影响

C.“左”倾思想的影响 D.走农业集体化道路的影响

3.1955年起,苏联的农业形势有所好转,粮食供应不足情况得到改善,其原因包括( )

①集体农庄和国营农场自主权扩大

②农业税削减,农副产品收购价格提高

③大规模垦荒和种植玉米

④企业获得独立自主的经济地位

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

4.“俄国革命经事实证明是自由资本主义的救世主:一方面使西方赢得了反希特勒德国的第二次世界大战的胜利,另一方面悖谬地通过苏联表面上对大萧条所具备的免疫力,促使人们放弃对自由市场正统观念的信念,为资本主义进行自我改革提供了驱动力。”苏联“对大萧条所具备的免疫力”主要得益于( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.斯大林模式 D.赫鲁晓夫改革

5.苏联解体以后有一个民意调查。2003年,俄罗斯科学院综合社会研究所在全俄进行了有代表性的问卷调查,让受询者对俄罗斯五个时代——1917年以前的俄罗斯,斯大林时代,勃列日涅夫时代,叶利钦时代,普京时代进行评价。斯大林时期有4项指标得分最高:国家有纪律和秩序、经济发展迅速、在世界上威望高、人民热爱祖国;在负面指标评价中,斯大林时代得到一项最高:( )

A、“恐怖” B、贪污贿赂

C、 犯罪和团匪活动 D、不相信自己的未来

6.美国人萨顿《西方技术与苏联经济的发展(1930—1945年)》一书介绍,斯大林曾说,“在苏联,约有2/3的大型企业是在美国的帮助或技术援助下建成的……其余的,也大多是在德国、英国、法国、意大利等国的技术援助下建立的。”据此不能说明的是( )

A.苏联是大萧条时期的大赢家

B.社会主义制度同时在多国取得胜利

C.社会主义不再被看作空想象的美梦

D.苏联一五计划取得巨大成就

7.1999年普京指出:“目前这种困难的经济和生活状况在很大程度上是苏联式的经济造成的后果。我们不得不付出代价,为苏联体制所固有的过分依赖原料工业和国防工业而损害日用消费品生产的发展付出代价;……为不允许产品生产者的竞争付出代价;为限制甚至压制企业和个人的创造性和进取精神付出代价。”这里的“苏联式的经济”是指( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.斯大林模式 D.重点发展农业的政策

8.1928年,斯大林视察西伯利亚农村后说,苏维埃制度不能长久建立在两种不同的基础上,即“联合的社会主义工业化的工业和以生产资料私有制为基础的个体小农经济”。这种认识在实践中体现为( )

A.提出了第一个五年计划 B.建立城乡市场交换体系

C.实行农业生产关系改造 D.加快重工业的发展速度

9.1926年,斯大林在《关于苏联经济状况和党的政策》报告中说:现在我们已进入新经济政策的第二个时期。……如果不及时供给农业机器、拖拉机和工业品等,农业本身就不能有进展。因此,整个国民经济的发展要依靠而且已经依靠工业的直接扩展了。此番讲话意在( )

A、继续执行列宁新经济政策 B、实现农业的机械化

C、集中力量优先发展重工业 D、建立计划经济体制

10.斯大林曾说:“苏维埃国家在原则上不能靠采取如劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金。至于借用外债的这种办法,苏联却没有加以利用的机会,因为资本主义国家拒绝借款给苏联。”为摆脱这一困境,苏联实施了( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.农业集体化政策 D.社会主义工业化政策

11.亚·尼·雅科夫列夫《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》中说:“20世纪30年代以来,生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业。类似‘这是必要的’说教,实际是谎言。工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的。人力物力损失极其惨重,对人的漠不关心到了无以复加的地步。”材料揭示了斯大林模式( )

A.有利于工业化迅速完成 B.违背了人文主义精神

C.允许多种所有制形式并存 D.有利于苏联经济的持续发展

12. “我们用‘强攻’办法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败。”列宁所说的“强攻”、“尝试”是指 ( )

A.十月革命 B.战时共产主义政策

C.新经济政策 D.农业集体化

13.从十月革命到20世纪20年代,苏俄(苏联)的经济政策发生了重大变化,从中可以得出的基本历史结论是( )

A. 要使生产关系适应生产力的发展

B.要充分调动农民的生产积极性

C.要为工农业的发展创造有利条件

D.要把计划与市场经济结合起来

14.毛泽东对苏联某一时期的经济发展曾作过生动的评价:“你要母鸡多生蛋,又不给米吃。要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。”这里批判的主要是( )

A.戈尔巴乔夫的政治体制改革 B.苏联牺牲农业发展工业的政策

C.战时共产主义政策 D.只抓农业不抓工业

15.列宁的新经济政策、毛泽东的新民主主义理论和邓小平理论的相似之处是 ( )

A.允许多种经济成分共同发展 B.注意利用外资发展社会主义

C.实行高度集中的经济体制 D.建立社会主义市场经济

二、非选择题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1920年,列宁约见了一位来访的老农。列宁问:“依你看,现在农村里主要的问题在哪里?”老农回答说:“我看现在主要的问题是庄稼人失去了干活的兴趣。政府一拿走的太多了。农民干得多干得少、干得好干得不好都一样,反正都给拿走了。”

材料二:就在1929年全球经济危机最严重的时刻,一个规模宏大的拖拉机厂在斯大林格勒破土动工了。10个月后,工厂建成投产。这个奇迹般的速度,来自于计划经济体制的有效动作,也来自苏联对世界经济形势的判断和利用。

拖拉机厂的建设者,除了苏联人,还有美国人和德国人,先后在这里工作的美国工程师就有730名。斯大林后来告诉美国总统罗斯福,在苏联约有三分之二的大型企业是利用美国的技术建成的。1932年时,在苏联重工业部门工作的各国专家约有6800人。

与欧美国家的整体低迷形成鲜明对比的,不仅是苏联的工业化成就,还有苏联人民建设国家的巨大热情。

材料三:罗斯福新政时期,1933年5月美国国会通过了《联邦紧急救济法》,并成立了以霍普金斯为首的“联邦紧急救济署”。到1934年底,有大约200万个家庭得到了救济。1935年紧急救济署结束时,共发放了30亿美元的救济金。在救济困难家庭的同时,还实行了“以工代赈”计划,成立了公共工程署(先后拨款40多亿美元)等机构,管理公共工程项目,以吸收更多的失业者参加劳动。

(1)老农所说的“问题”出现的原因是什么?列宁是如何解决这一问题的?(2分)

(2)根据材料二,分析苏联工业化取得巨大成就的原因。(4分)

(3)根据材料三,分析罗斯福新政的特点。(2分)

(4)根据材料一、二、三,分析苏联和美国在应对严峻局势时采取的措施对我国经济有哪些启示。(2分)

17.材料一 在1920—1921年的转折关头,列宁及时指示“要立刻把列车引到另一条轨道上去。”

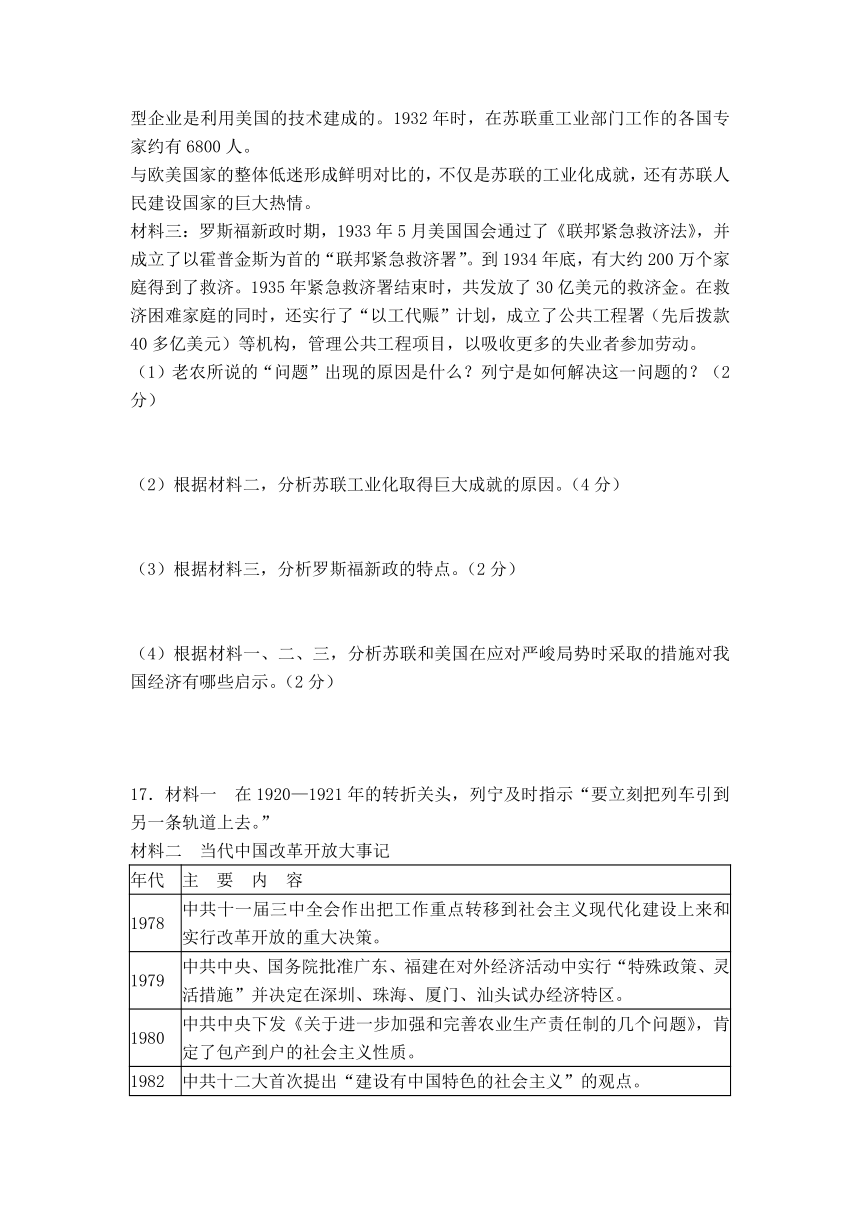

材料二 当代中国改革开放大事记

年代

主 要 内 容

1978

中共十一届三中全会作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大决策。

1979

中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”并决定在深圳、珠海、厦门、汕头试办经济特区。

1980

中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质。

1982

中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点。

1983

农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广。

1984

5月,中共中央决定进一步开放大连、秦皇岛等14个港口城市,逐步兴办经济技术开发区。10月,中共十二届三中全会确认我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。

1985

当年起,相继在长江、珠江三角洲,闽东南地区和环渤海地区开辟经济开发区。

1987

中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务。

1992

中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标。

2001

12月11日我国正式成为世贸组织成员。

(1)结合所学知识,说明材料一中“另一条轨道”的主要含义。(4分)

(2)根据材料二,概括中国改革开放的主要特点。(6分)

(3)根据上述材料,谈谈你的认识。(5分)

参考答案

1.【答案】C

【解析】1921年,列宁领导的苏俄推行新经济政策,其突出特点是利用市场和商品货币关系来扩大生产,进行社会主义建设。

2.【答案】B

【解析】略

3.【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“1955年”、“粮食供应不足情况得到改善”,结合所学知识,本题实际上考查赫鲁晓夫改革相关措施。回忆、再现所学赫鲁晓

夫改革,不难判断出①②③都是他的改革措施,符合史实和题意;而④项的表述不符合赫鲁晓夫统治时代的特征,表述错误。综上,本题正确答案选A。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革·赫鲁晓夫改革·农业方面的措施

4.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,当1929年到1933年经济危机席卷资本主义世界的时候,苏联的社会主义经济建设正处于黄金时期,这当然得益于斯大林模式,并且斯大林模式的确促使人们放弃对自由市场正统观念的信念,的确为资本主义进行自我改革提供了驱动力,所以本题答案就是C。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设?“斯大林模式”?斯大林模式客观的积极影响

5.【答案】A

【解析】试题分析:本题实际上考查了斯大林模式的评价,斯大林时期有4项指

标得分最高:国家有纪律和秩序、经济发展迅速、在世界上威望高、人民热爱祖国,说明了其经济和国际地位方面成绩突出,就其局限性而言,经济上,单一的全民所有制,片面发展重工业;政治上:违背民主和法制,实行“大清洗”,扼杀了苏联的重要人才。就其局限性最好的归纳应该是“恐怖”。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设?“斯大林模式”

6.【答案】B

【解析】

试题分析:题目让选择不符合材料的选项,根据材料所述内容苏联的工业建设在20世纪30、40年代取得了巨大的成就,而且是借助了西方发达国家的技术,所以可以得出这是在大萧条时期,西方国家往外开拓市场过程中所取得成果,是实实在在的,故ACD都有道理;但是不能说明社会主义制度已经在多国取得了胜利,而且B选项也不符合史实,故选B。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设?“斯大林模式”?苏联社会主义工业化建设及其成就

7.【答案】C

【解析】略

8.【答案】C

【解析】

试题分析:注意题干中的时间和内容。1928年苏联的工业化已经开展起来,但斯大林认为“个体小农经济”无法适应大规模工业化的需要,不能为工业化提供更多更大的工业产品消费市场,也不能为工业提供更多的原料,所以在这种指导思想之下,农业开始改造,消灭个体劳动走农业集体化道路,发展集体农庄,由个体分散的土地到集中大规模农庄,属于生产关系中生产资料的调整,故选C;选项A不符合材料的本意,如果是提出第一个五年计划,其认识背景应该是当时苏联面临的严峻国际局势,即被发达的资本主义国家包围,以及本国工业和经济水平的落后;B和D的表述与材料意思相差甚远,材料是要说明发展工业和落后的农业生产方式之间的矛盾的,在实践中的体现是采取措施解决这一矛盾,显然B、D不合题意要求。

考点:世界近现代史下册·俄国十月革命和苏联的社会主义建设·苏联的社会主义建设·工业化和农业集体化

9.【答案】C

【解析】

试题分析:“整个国民经济的发展要依靠而且已经依靠工业的直接扩展了”说明斯大林强调的是工业的发展;A不对,斯大林上台后,列宁新经济政策逐渐取消;B不是斯大林讲话的重点;D在题干中无从体现,因此选C。

考点:苏联经济

10.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学历史知识解决实际问题的能力,材料文字说明苏联进行工业化建设需要大批资金,而苏联既不能向西方资本主义国家谋求贷款,更不能采用殖民掠夺的方式为工业化建设积累资本,苏联的工业化建设只能依赖自己国内资金,为此苏联实行农业集体化政策,但农业长期为工业化建设让步会造成国民经济的不平衡和非健康的发展,所以答案选C,A B两项苏联尚未进行大规模的工业化建设,D项强调的是高度集中的管理模式而非解决工业化建设资金方法。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·“斯大林模式” ·农业集体化政策

11.【答案】B

【解析】略

12.【答案】B

【解析】

试题分析:材料中的“社会主义的生产和分配原则”表明材料反映的应该是有关于苏联经济发展方面的内容,所以排除A项。C项的内容不符合材料中的“强攻”,所以排除C项。D项内容出现时列宁已经逝世,它是斯大林时期的经济政策。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·战时共产主义政策和新经济政策·战时共产主义政策

13.【答案】A

【解析】任何经济政策的制定都要符合生产力与生产关系的原理,这样经济就能得到发展,反之,经济发展就要受到阻碍。这一时期的经济政策先后有:战时共产主义政策、新经济政策、国家工业化方针、农业集体化方针。从苏俄(苏联)实施的经济政策看,它每一次调整变化的内容与结果也正印证了这一原理的正确性,所以正确选项是A项。

14.【答案】B

【解析】毛泽东的这段话是对苏联牺牲农业发展工业的政策的批判。斯大林体制

下,国家从农民身上拿走的太多,严重影响了农民的生产积极性,造成苏联国民经济比例严重失调。

15.【答案】A

【解析】根据所学知识,D项是邓小平理论的内容,C项是斯大林体制的内容,不是邓小平理论的内容,B项是新经济政策的内容,因此符合题目要求的是A项。

16.【答案】(1)战时共产主义政策的影响。(1分)措施:实行新经济政策,以固定的粮食税代替余粮收集制。

(2)原因:计划经济体制的有效运作;对西方国家人才和技术的引进、利用;苏联人民建设国家的巨大热情。(2分)

(3)直接救济与提供就业相结合;以政府为主导(政府干预)。(2分)

(4)尊重民意;重视对人才和技术的引进、利用;重视国防实力;关注民生,重视社会保障;对生产关系适时地进行调整等。(2分,任答两点即可)

【解析】略

17.【答案】

(1)含义:①由战时共产主义政策转变为新经济政策。②利用商品、货币关系等市场经济的手段来恢复发展经济。③允许多种经济成分并存,提倡多种形式的资本主义。(任答二点,每点2分,共4分。如答新经济政策具体内容,每条1分,最多给2分。)

(2)特点:①逐步推进,不断深化。②理论与实践相结合(或一边实践一边摸索)。③先农村后城市。④先经济后政治。⑤先试点再全面铺开。⑥具有长期性、复杂性。(任意三点即给6分)

(3)认识:①计划经济与市场经济都是经济调整的手段,不是社会主义和资本主义的根本区别;②各国应从国情出发充分利用市场和计划两种手段发展经济,制定或调整相应的经济政策。③ 改革是社会发展的永恒动力,要坚持不断深化改革。(言之有理皆可给分,任选两点得5分,答一点得2分)

【解析】

试题分析:(1)联系题干时间1920—1921可知是苏俄由战时共产主义政策转变为新经济政策,可从市场、货等币比较两者含义。具体内容有:①由战时共产主义政策转变为新经济政策。②利用商品、货币关系等市场经济的手段来恢复发展经济。③允许多种经济成分并存,提倡多种形式的资本主义。

(2)从表格中提取信息,可以从理论到实践,从经济到政治,从农村到城市等视角分析归纳。具体表述可以参照:①逐步推进,不断深化。②理论与实践相结合(或一边实践一边摸索)。③先农村后城市。④先经济后政治。⑤先试点再全面铺开。⑥具有长期性、复杂性等。

(3)属于开放性试题,从经济与市场联系、经济体制改革要是适合各国国情等角度回答即可。具体表述为:认识:①计划经济与市场经济都是经济调整的手段,不是社会主义和资本主义的根本区别;②各国应从国情出发充分利用市场和计划两种手段发展经济,制定或调整相应的经济政策。③ 改革是社会发展的永恒动力,要坚持不断深化改革。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·战时共产主义政策和新经济政策;中国特色社会主义建设的道路·新时期的改革开放

一、选择题

1.下列人物中,最先从本国国情出发,利用市场手段来探索社会主义建设道路的物是( )

A.邓小平 B.铁托 C.列宁 D.杜布切克

2.下图分别为中国和苏俄(联)粮食产量变化图,出现这种变化的共同因素是( )

A. 战争的影响 B.经济体制改革的影响

C.“左”倾思想的影响 D.走农业集体化道路的影响

3.1955年起,苏联的农业形势有所好转,粮食供应不足情况得到改善,其原因包括( )

①集体农庄和国营农场自主权扩大

②农业税削减,农副产品收购价格提高

③大规模垦荒和种植玉米

④企业获得独立自主的经济地位

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

4.“俄国革命经事实证明是自由资本主义的救世主:一方面使西方赢得了反希特勒德国的第二次世界大战的胜利,另一方面悖谬地通过苏联表面上对大萧条所具备的免疫力,促使人们放弃对自由市场正统观念的信念,为资本主义进行自我改革提供了驱动力。”苏联“对大萧条所具备的免疫力”主要得益于( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.斯大林模式 D.赫鲁晓夫改革

5.苏联解体以后有一个民意调查。2003年,俄罗斯科学院综合社会研究所在全俄进行了有代表性的问卷调查,让受询者对俄罗斯五个时代——1917年以前的俄罗斯,斯大林时代,勃列日涅夫时代,叶利钦时代,普京时代进行评价。斯大林时期有4项指标得分最高:国家有纪律和秩序、经济发展迅速、在世界上威望高、人民热爱祖国;在负面指标评价中,斯大林时代得到一项最高:( )

A、“恐怖” B、贪污贿赂

C、 犯罪和团匪活动 D、不相信自己的未来

6.美国人萨顿《西方技术与苏联经济的发展(1930—1945年)》一书介绍,斯大林曾说,“在苏联,约有2/3的大型企业是在美国的帮助或技术援助下建成的……其余的,也大多是在德国、英国、法国、意大利等国的技术援助下建立的。”据此不能说明的是( )

A.苏联是大萧条时期的大赢家

B.社会主义制度同时在多国取得胜利

C.社会主义不再被看作空想象的美梦

D.苏联一五计划取得巨大成就

7.1999年普京指出:“目前这种困难的经济和生活状况在很大程度上是苏联式的经济造成的后果。我们不得不付出代价,为苏联体制所固有的过分依赖原料工业和国防工业而损害日用消费品生产的发展付出代价;……为不允许产品生产者的竞争付出代价;为限制甚至压制企业和个人的创造性和进取精神付出代价。”这里的“苏联式的经济”是指( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.斯大林模式 D.重点发展农业的政策

8.1928年,斯大林视察西伯利亚农村后说,苏维埃制度不能长久建立在两种不同的基础上,即“联合的社会主义工业化的工业和以生产资料私有制为基础的个体小农经济”。这种认识在实践中体现为( )

A.提出了第一个五年计划 B.建立城乡市场交换体系

C.实行农业生产关系改造 D.加快重工业的发展速度

9.1926年,斯大林在《关于苏联经济状况和党的政策》报告中说:现在我们已进入新经济政策的第二个时期。……如果不及时供给农业机器、拖拉机和工业品等,农业本身就不能有进展。因此,整个国民经济的发展要依靠而且已经依靠工业的直接扩展了。此番讲话意在( )

A、继续执行列宁新经济政策 B、实现农业的机械化

C、集中力量优先发展重工业 D、建立计划经济体制

10.斯大林曾说:“苏维埃国家在原则上不能靠采取如劫掠殖民地或战败国人民一类的龌龊办法吸收工业化资金。至于借用外债的这种办法,苏联却没有加以利用的机会,因为资本主义国家拒绝借款给苏联。”为摆脱这一困境,苏联实施了( )

A.战时共产主义政策 B.新经济政策

C.农业集体化政策 D.社会主义工业化政策

11.亚·尼·雅科夫列夫《一杯苦酒——俄罗斯的布尔什维主义和改革运动》中说:“20世纪30年代以来,生铁、煤炭、钢、石油总是优先于饮食、住房、医院、学校和服务行业。类似‘这是必要的’说教,实际是谎言。工业化加上类似封建的管理所付出的代价是灾难性的。人力物力损失极其惨重,对人的漠不关心到了无以复加的地步。”材料揭示了斯大林模式( )

A.有利于工业化迅速完成 B.违背了人文主义精神

C.允许多种所有制形式并存 D.有利于苏联经济的持续发展

12. “我们用‘强攻’办法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败。”列宁所说的“强攻”、“尝试”是指 ( )

A.十月革命 B.战时共产主义政策

C.新经济政策 D.农业集体化

13.从十月革命到20世纪20年代,苏俄(苏联)的经济政策发生了重大变化,从中可以得出的基本历史结论是( )

A. 要使生产关系适应生产力的发展

B.要充分调动农民的生产积极性

C.要为工农业的发展创造有利条件

D.要把计划与市场经济结合起来

14.毛泽东对苏联某一时期的经济发展曾作过生动的评价:“你要母鸡多生蛋,又不给米吃。要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。”这里批判的主要是( )

A.戈尔巴乔夫的政治体制改革 B.苏联牺牲农业发展工业的政策

C.战时共产主义政策 D.只抓农业不抓工业

15.列宁的新经济政策、毛泽东的新民主主义理论和邓小平理论的相似之处是 ( )

A.允许多种经济成分共同发展 B.注意利用外资发展社会主义

C.实行高度集中的经济体制 D.建立社会主义市场经济

二、非选择题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:1920年,列宁约见了一位来访的老农。列宁问:“依你看,现在农村里主要的问题在哪里?”老农回答说:“我看现在主要的问题是庄稼人失去了干活的兴趣。政府一拿走的太多了。农民干得多干得少、干得好干得不好都一样,反正都给拿走了。”

材料二:就在1929年全球经济危机最严重的时刻,一个规模宏大的拖拉机厂在斯大林格勒破土动工了。10个月后,工厂建成投产。这个奇迹般的速度,来自于计划经济体制的有效动作,也来自苏联对世界经济形势的判断和利用。

拖拉机厂的建设者,除了苏联人,还有美国人和德国人,先后在这里工作的美国工程师就有730名。斯大林后来告诉美国总统罗斯福,在苏联约有三分之二的大型企业是利用美国的技术建成的。1932年时,在苏联重工业部门工作的各国专家约有6800人。

与欧美国家的整体低迷形成鲜明对比的,不仅是苏联的工业化成就,还有苏联人民建设国家的巨大热情。

材料三:罗斯福新政时期,1933年5月美国国会通过了《联邦紧急救济法》,并成立了以霍普金斯为首的“联邦紧急救济署”。到1934年底,有大约200万个家庭得到了救济。1935年紧急救济署结束时,共发放了30亿美元的救济金。在救济困难家庭的同时,还实行了“以工代赈”计划,成立了公共工程署(先后拨款40多亿美元)等机构,管理公共工程项目,以吸收更多的失业者参加劳动。

(1)老农所说的“问题”出现的原因是什么?列宁是如何解决这一问题的?(2分)

(2)根据材料二,分析苏联工业化取得巨大成就的原因。(4分)

(3)根据材料三,分析罗斯福新政的特点。(2分)

(4)根据材料一、二、三,分析苏联和美国在应对严峻局势时采取的措施对我国经济有哪些启示。(2分)

17.材料一 在1920—1921年的转折关头,列宁及时指示“要立刻把列车引到另一条轨道上去。”

材料二 当代中国改革开放大事记

年代

主 要 内 容

1978

中共十一届三中全会作出把工作重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大决策。

1979

中共中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”并决定在深圳、珠海、厦门、汕头试办经济特区。

1980

中共中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,肯定了包产到户的社会主义性质。

1982

中共十二大首次提出“建设有中国特色的社会主义”的观点。

1983

农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广。

1984

5月,中共中央决定进一步开放大连、秦皇岛等14个港口城市,逐步兴办经济技术开发区。10月,中共十二届三中全会确认我国社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。

1985

当年起,相继在长江、珠江三角洲,闽东南地区和环渤海地区开辟经济开发区。

1987

中共十三大提出社会主义初级阶段理论和政治体制改革的任务。

1992

中共十四大正式提出了建立和发展社会主义市场经济体制的改革目标。

2001

12月11日我国正式成为世贸组织成员。

(1)结合所学知识,说明材料一中“另一条轨道”的主要含义。(4分)

(2)根据材料二,概括中国改革开放的主要特点。(6分)

(3)根据上述材料,谈谈你的认识。(5分)

参考答案

1.【答案】C

【解析】1921年,列宁领导的苏俄推行新经济政策,其突出特点是利用市场和商品货币关系来扩大生产,进行社会主义建设。

2.【答案】B

【解析】略

3.【答案】A

【解析】

试题分析:本题主要考查学生回忆、再现所学知识,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“1955年”、“粮食供应不足情况得到改善”,结合所学知识,本题实际上考查赫鲁晓夫改革相关措施。回忆、再现所学赫鲁晓

夫改革,不难判断出①②③都是他的改革措施,符合史实和题意;而④项的表述不符合赫鲁晓夫统治时代的特征,表述错误。综上,本题正确答案选A。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·从赫鲁晓夫改革到戈尔巴乔夫改革·赫鲁晓夫改革·农业方面的措施

4.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,当1929年到1933年经济危机席卷资本主义世界的时候,苏联的社会主义经济建设正处于黄金时期,这当然得益于斯大林模式,并且斯大林模式的确促使人们放弃对自由市场正统观念的信念,的确为资本主义进行自我改革提供了驱动力,所以本题答案就是C。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设?“斯大林模式”?斯大林模式客观的积极影响

5.【答案】A

【解析】试题分析:本题实际上考查了斯大林模式的评价,斯大林时期有4项指

标得分最高:国家有纪律和秩序、经济发展迅速、在世界上威望高、人民热爱祖国,说明了其经济和国际地位方面成绩突出,就其局限性而言,经济上,单一的全民所有制,片面发展重工业;政治上:违背民主和法制,实行“大清洗”,扼杀了苏联的重要人才。就其局限性最好的归纳应该是“恐怖”。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设?“斯大林模式”

6.【答案】B

【解析】

试题分析:题目让选择不符合材料的选项,根据材料所述内容苏联的工业建设在20世纪30、40年代取得了巨大的成就,而且是借助了西方发达国家的技术,所以可以得出这是在大萧条时期,西方国家往外开拓市场过程中所取得成果,是实实在在的,故ACD都有道理;但是不能说明社会主义制度已经在多国取得了胜利,而且B选项也不符合史实,故选B。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设?“斯大林模式”?苏联社会主义工业化建设及其成就

7.【答案】C

【解析】略

8.【答案】C

【解析】

试题分析:注意题干中的时间和内容。1928年苏联的工业化已经开展起来,但斯大林认为“个体小农经济”无法适应大规模工业化的需要,不能为工业化提供更多更大的工业产品消费市场,也不能为工业提供更多的原料,所以在这种指导思想之下,农业开始改造,消灭个体劳动走农业集体化道路,发展集体农庄,由个体分散的土地到集中大规模农庄,属于生产关系中生产资料的调整,故选C;选项A不符合材料的本意,如果是提出第一个五年计划,其认识背景应该是当时苏联面临的严峻国际局势,即被发达的资本主义国家包围,以及本国工业和经济水平的落后;B和D的表述与材料意思相差甚远,材料是要说明发展工业和落后的农业生产方式之间的矛盾的,在实践中的体现是采取措施解决这一矛盾,显然B、D不合题意要求。

考点:世界近现代史下册·俄国十月革命和苏联的社会主义建设·苏联的社会主义建设·工业化和农业集体化

9.【答案】C

【解析】

试题分析:“整个国民经济的发展要依靠而且已经依靠工业的直接扩展了”说明斯大林强调的是工业的发展;A不对,斯大林上台后,列宁新经济政策逐渐取消;B不是斯大林讲话的重点;D在题干中无从体现,因此选C。

考点:苏联经济

10.【答案】C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生运用所学历史知识解决实际问题的能力,材料文字说明苏联进行工业化建设需要大批资金,而苏联既不能向西方资本主义国家谋求贷款,更不能采用殖民掠夺的方式为工业化建设积累资本,苏联的工业化建设只能依赖自己国内资金,为此苏联实行农业集体化政策,但农业长期为工业化建设让步会造成国民经济的不平衡和非健康的发展,所以答案选C,A B两项苏联尚未进行大规模的工业化建设,D项强调的是高度集中的管理模式而非解决工业化建设资金方法。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·“斯大林模式” ·农业集体化政策

11.【答案】B

【解析】略

12.【答案】B

【解析】

试题分析:材料中的“社会主义的生产和分配原则”表明材料反映的应该是有关于苏联经济发展方面的内容,所以排除A项。C项的内容不符合材料中的“强攻”,所以排除C项。D项内容出现时列宁已经逝世,它是斯大林时期的经济政策。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·战时共产主义政策和新经济政策·战时共产主义政策

13.【答案】A

【解析】任何经济政策的制定都要符合生产力与生产关系的原理,这样经济就能得到发展,反之,经济发展就要受到阻碍。这一时期的经济政策先后有:战时共产主义政策、新经济政策、国家工业化方针、农业集体化方针。从苏俄(苏联)实施的经济政策看,它每一次调整变化的内容与结果也正印证了这一原理的正确性,所以正确选项是A项。

14.【答案】B

【解析】毛泽东的这段话是对苏联牺牲农业发展工业的政策的批判。斯大林体制

下,国家从农民身上拿走的太多,严重影响了农民的生产积极性,造成苏联国民经济比例严重失调。

15.【答案】A

【解析】根据所学知识,D项是邓小平理论的内容,C项是斯大林体制的内容,不是邓小平理论的内容,B项是新经济政策的内容,因此符合题目要求的是A项。

16.【答案】(1)战时共产主义政策的影响。(1分)措施:实行新经济政策,以固定的粮食税代替余粮收集制。

(2)原因:计划经济体制的有效运作;对西方国家人才和技术的引进、利用;苏联人民建设国家的巨大热情。(2分)

(3)直接救济与提供就业相结合;以政府为主导(政府干预)。(2分)

(4)尊重民意;重视对人才和技术的引进、利用;重视国防实力;关注民生,重视社会保障;对生产关系适时地进行调整等。(2分,任答两点即可)

【解析】略

17.【答案】

(1)含义:①由战时共产主义政策转变为新经济政策。②利用商品、货币关系等市场经济的手段来恢复发展经济。③允许多种经济成分并存,提倡多种形式的资本主义。(任答二点,每点2分,共4分。如答新经济政策具体内容,每条1分,最多给2分。)

(2)特点:①逐步推进,不断深化。②理论与实践相结合(或一边实践一边摸索)。③先农村后城市。④先经济后政治。⑤先试点再全面铺开。⑥具有长期性、复杂性。(任意三点即给6分)

(3)认识:①计划经济与市场经济都是经济调整的手段,不是社会主义和资本主义的根本区别;②各国应从国情出发充分利用市场和计划两种手段发展经济,制定或调整相应的经济政策。③ 改革是社会发展的永恒动力,要坚持不断深化改革。(言之有理皆可给分,任选两点得5分,答一点得2分)

【解析】

试题分析:(1)联系题干时间1920—1921可知是苏俄由战时共产主义政策转变为新经济政策,可从市场、货等币比较两者含义。具体内容有:①由战时共产主义政策转变为新经济政策。②利用商品、货币关系等市场经济的手段来恢复发展经济。③允许多种经济成分并存,提倡多种形式的资本主义。

(2)从表格中提取信息,可以从理论到实践,从经济到政治,从农村到城市等视角分析归纳。具体表述可以参照:①逐步推进,不断深化。②理论与实践相结合(或一边实践一边摸索)。③先农村后城市。④先经济后政治。⑤先试点再全面铺开。⑥具有长期性、复杂性等。

(3)属于开放性试题,从经济与市场联系、经济体制改革要是适合各国国情等角度回答即可。具体表述为:认识:①计划经济与市场经济都是经济调整的手段,不是社会主义和资本主义的根本区别;②各国应从国情出发充分利用市场和计划两种手段发展经济,制定或调整相应的经济政策。③ 改革是社会发展的永恒动力,要坚持不断深化改革。

考点:俄国十月革命与苏联社会主义建设·战时共产主义政策和新经济政策;中国特色社会主义建设的道路·新时期的改革开放

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势