【浙江专练】2025年中考科学专项复习第04节-熔化和凝固(含答案)

文档属性

| 名称 | 【浙江专练】2025年中考科学专项复习第04节-熔化和凝固(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 734.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-24 22:41:05 | ||

图片预览

文档简介

第04节-熔化和凝固

一、单选题

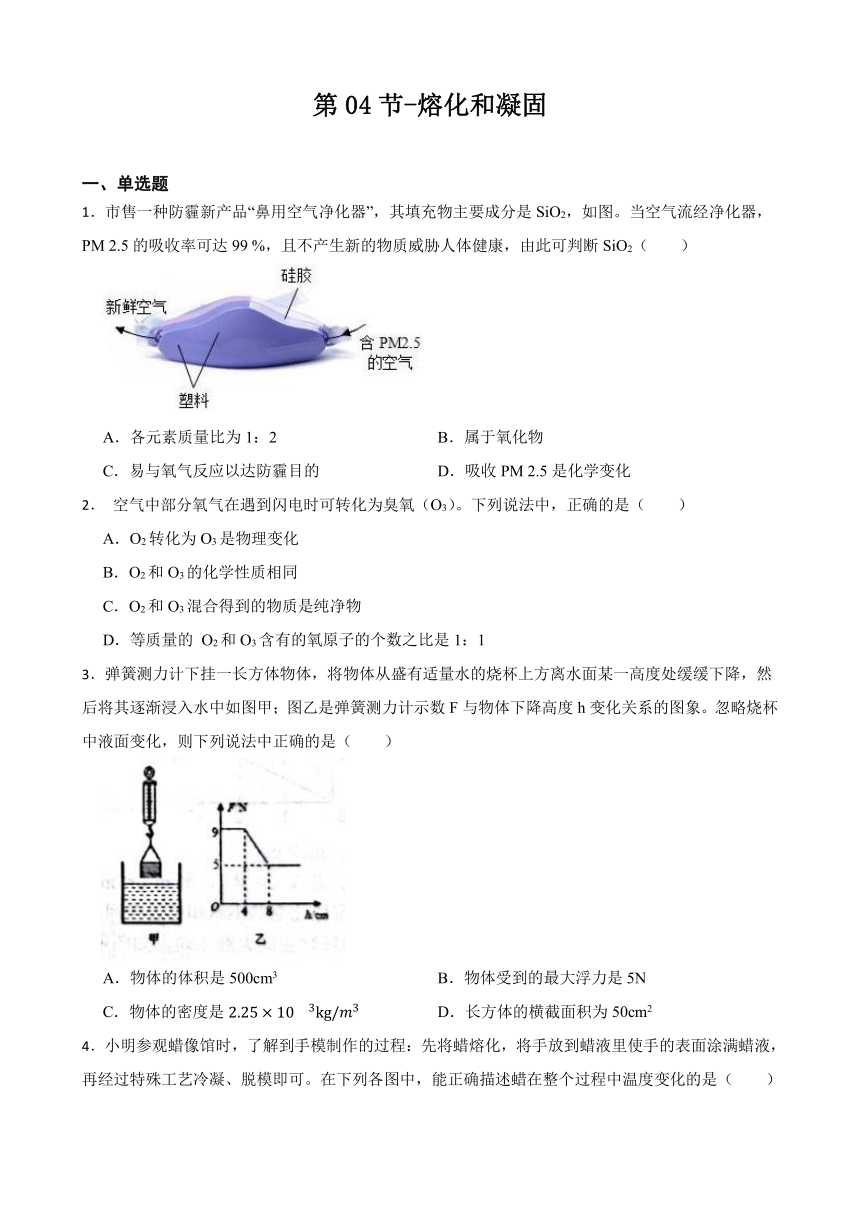

1.市售一种防霾新产品“鼻用空气净化器”,其填充物主要成分是SiO2,如图。当空气流经净化器,PM 2.5的吸收率可达99 %,且不产生新的物质威胁人体健康,由此可判断SiO2( )

A.各元素质量比为1:2 B.属于氧化物

C.易与氧气反应以达防霾目的 D.吸收PM 2.5是化学变化

2. 空气中部分氧气在遇到闪电时可转化为臭氧(O3)。下列说法中,正确的是( )

A.O2转化为O3是物理变化

B.O2和O3的化学性质相同

C.O2和O3混合得到的物质是纯净物

D.等质量的 O2和O3含有的氧原子的个数之比是1:1

3.弹簧测力计下挂一长方体物体,将物体从盛有适量水的烧杯上方离水面某一高度处缓缓下降,然后将其逐渐浸入水中如图甲;图乙是弹簧测力计示数F与物体下降高度h变化关系的图象。忽略烧杯中液面变化,则下列说法中正确的是( )

A.物体的体积是500cm3 B.物体受到的最大浮力是5N

C.物体的密度是 D.长方体的横截面积为50cm2

4.小明参观蜡像馆时,了解到手模制作的过程:先将蜡熔化,将手放到蜡液里使手的表面涂满蜡液,再经过特殊工艺冷凝、脱模即可。在下列各图中,能正确描述蜡在整个过程中温度变化的是( )

A. B.

C. D.

5.下列物态变化现象中不可能发生的是( )

A.固体在熔化过程中,不断吸热,温度不断升高

B.把一块10℃的冰放到0℃的房间里,冰会慢慢熔化

C.物体吸收热量,温度保持不变

D.水的沸点会低于或高于100℃

6.为了帮助渐冻人募捐,近几年全球社交媒休风靡冰桶挑战赛﹐参赛者将一桶冰水混合物从头顶淋下,并将过程上传到网络,完成比赛后,可以点名3人参赛,被点名者可以完成或者捐款100美元,以此来促进捐款。若一位参赛者从零下2摄氏度的冰箱中拿出一小块冰放入冰水混合物中,以下现象不可能出现的是( )

A.冰块有一部分熔化 B.冰块温度上升

C.有少量冰水混合物凝固 D.最终他们的温度为0摄氏度

2022年12月4日,三名航天员搭乘"神舟十四号"载人飞船,历经高温和低温的双重考验安全着陆。同时返回的还有多种太空实验样品,其中包括国际上首次在太空获得的水稻种子。

7.返回舱进入大气层,与大气摩擦产生超过1000℃的高温。舱外防热材料不断熔化、升华带走热量(如图),确保了舱内航天员的安全。防热材料在熔化、升华过程中( )

A.熔化、升华都吸热 B.熔化吸热、升华放热

C.熔化、升华都放热 D.熔化放热、升华吸热

8.返回舱着陆时,地面气温计示数如图。地面气温为( )

A.11℃ B.9℃ C.-9℃ D.-11℃

9.返回的太空水稻将由中科院实验室继续培养,并与普通水稻种子作对比研究。小组同学对此提出以下问题,其中不属于科学问题的是( )

A.该水稻得到种子会更多吗? B.该水稻成熟时间会更短吗?

C.该水稻植株长得会更高吗? D.该水稻开出的花会更美吗?

10.如图所示是甲、乙两种固态物质在加热过程中温度随时间变化关系的图像,由图像可以判断( )

A.甲物质是晶体 B.甲物质在第5min时开始熔化

C.乙物质的熔点是80℃ D.在第12min时乙物质是固态

11.市场上出售的一种网红食品炒酸奶,其制作过程主要是在标准大气压下将沸点为的液态氮和酸奶倒入容器中,使酸奶快速凝固的同时,周围“烟雾缭绕”。下列说法正确的是( )

A.标准大气压下,的液态氮一定沸腾

B.酸奶在凝固过程中吸收热量

C.“烟雾”是水蒸气液化形成的

D.“烟雾”是液态氮汽化形成的

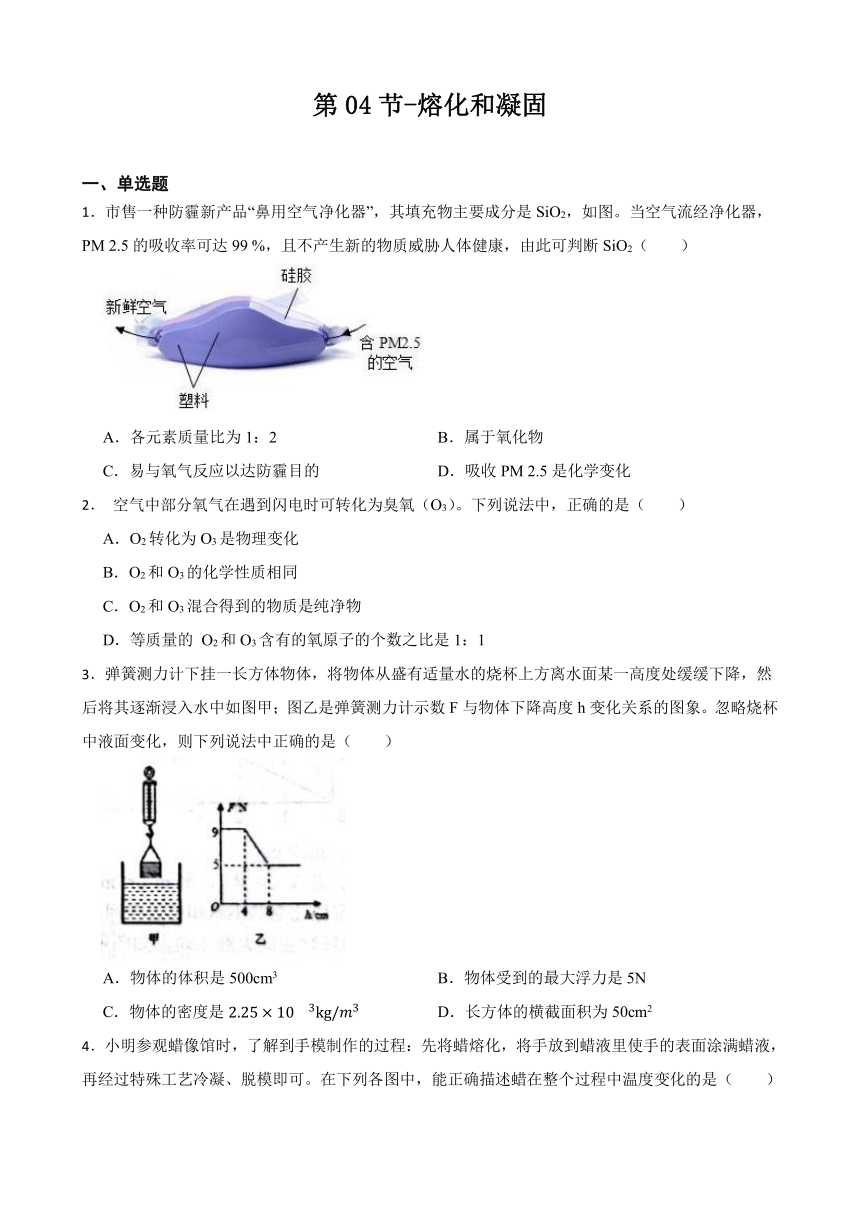

12.甲、乙两种物质温度T随加热时间t变化的曲线如图所示,下列说法正确的是( )

A.甲物质是晶体,乙物质是非晶体

B.甲物质的熔点为210℃

C.乙物质在BC段时处于固液共存状态

D.乙物质在BC段温度不变,不吸热

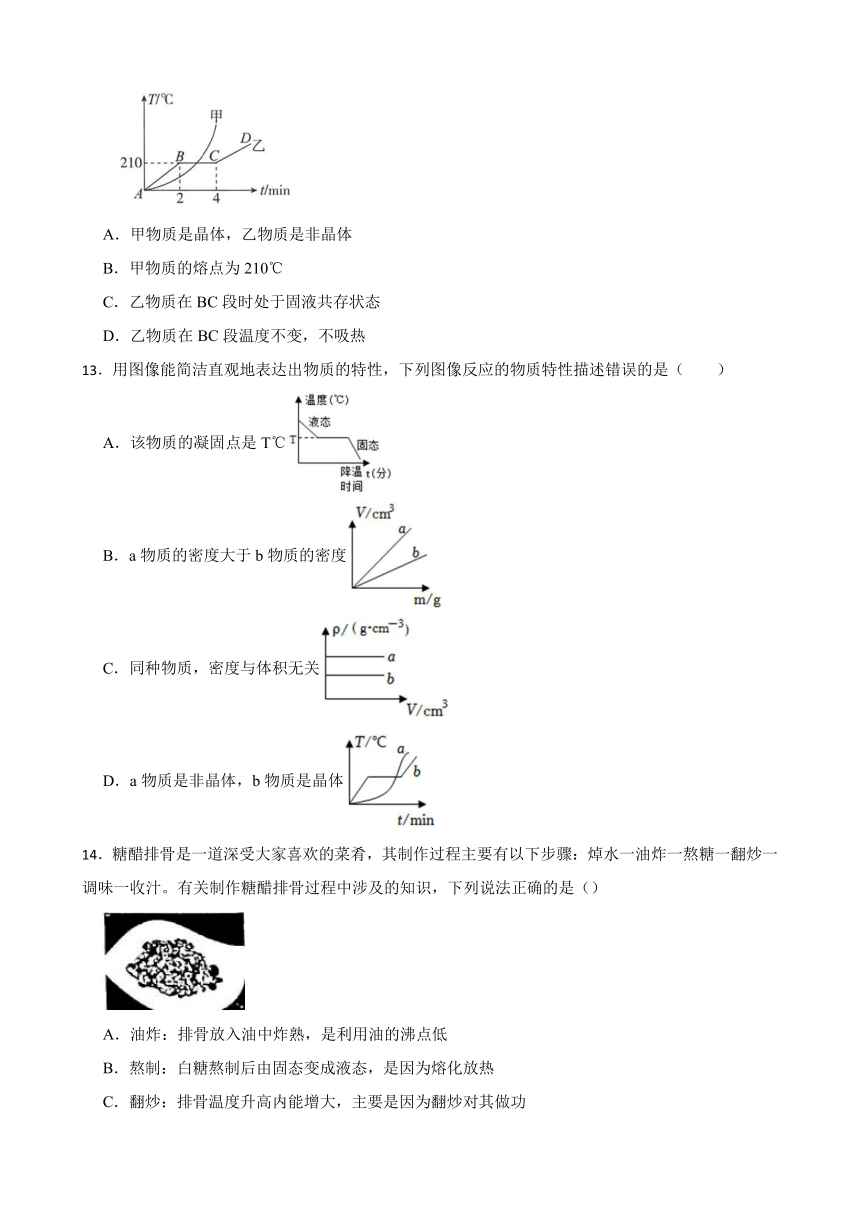

13.用图像能简洁直观地表达出物质的特性,下列图像反应的物质特性描述错误的是( )

A.该物质的凝固点是T℃

B.a物质的密度大于b物质的密度

C.同种物质,密度与体积无关

D.a物质是非晶体,b物质是晶体

14.糖醋排骨是一道深受大家喜欢的菜肴,其制作过程主要有以下步骤:焯水一油炸一熬糖一翻炒一调味一收汁。有关制作糖醋排骨过程中涉及的知识,下列说法正确的是()

A.油炸:排骨放入油中炸熟,是利用油的沸点低

B.熬制:白糖熬制后由固态变成液态,是因为熔化放热

C.翻炒:排骨温度升高内能增大,主要是因为翻炒对其做功

D.调味:趁热调味,最因为温度越高分子运动越剧烈

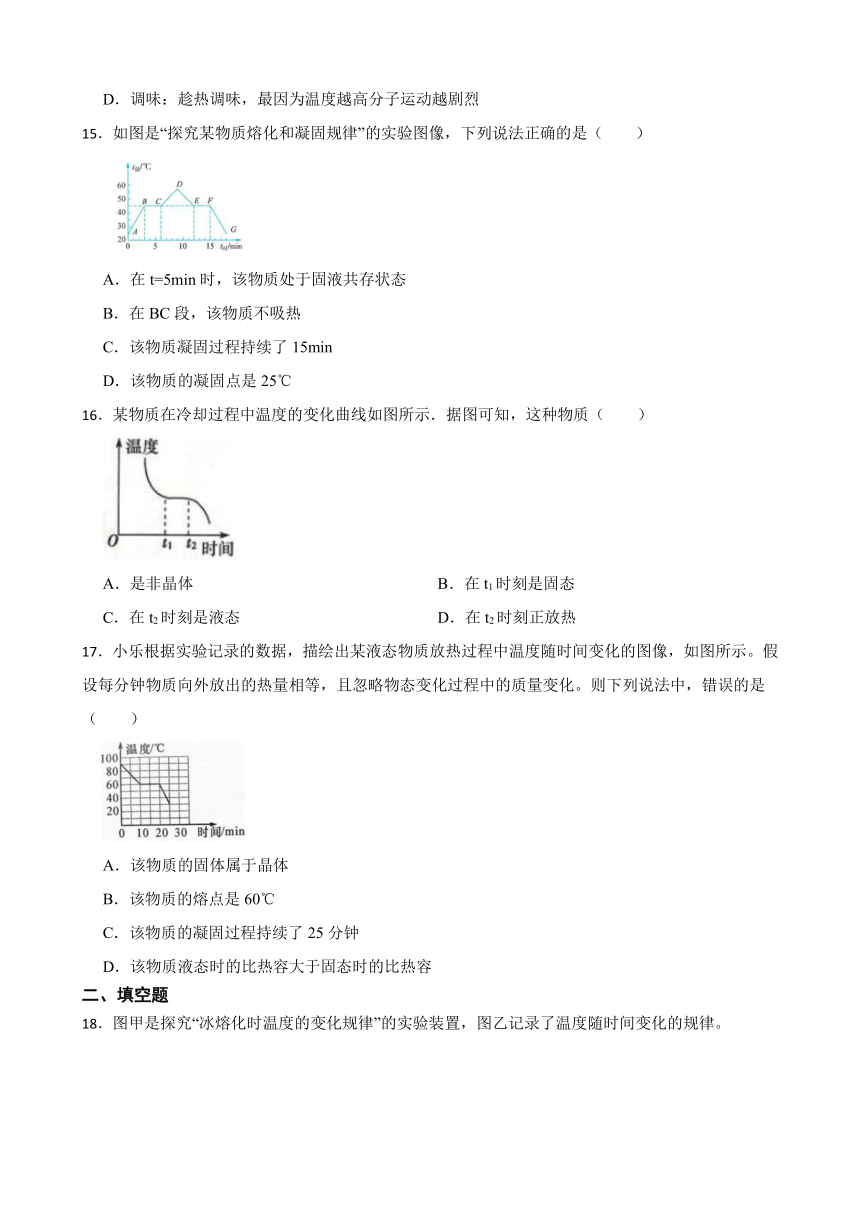

15.如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像,下列说法正确的是( )

A.在t=5min时,该物质处于固液共存状态

B.在BC段,该物质不吸热

C.该物质凝固过程持续了15min

D.该物质的凝固点是25℃

16.某物质在冷却过程中温度的变化曲线如图所示.据图可知,这种物质( )

A.是非晶体 B.在t1时刻是固态

C.在t2时刻是液态 D.在t2时刻正放热

17.小乐根据实验记录的数据,描绘出某液态物质放热过程中温度随时间变化的图像,如图所示。假设每分钟物质向外放出的热量相等,且忽略物态变化过程中的质量变化。则下列说法中,错误的是( )

A.该物质的固体属于晶体

B.该物质的熔点是60℃

C.该物质的凝固过程持续了25分钟

D.该物质液态时的比热容大于固态时的比热容

二、填空题

18.图甲是探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验装置,图乙记录了温度随时间变化的规律。

(1)通过烧杯中的水对试管中的冰加热,目的是 。

(2)第4分钟时,试管中物质的状态为 。(选填“固态、液态、固液共存态”)

(3)严冬季节水缸里的水结冰了,但腌菜缸里的盐水却没有。原来是水中加入盐后会对水的凝固点产生影响,盐水的凝固点应 0℃。(填“小于”或“大于”)

19.下表列出了6种金属的熔点,阅读表中数据,回答下列问题。

金属 铜 铝 铅 铁 镁 钨 水银

熔点(℃) 1083 666 327 1535 649 3410 -39

(1)熔点最高的金属是 。

(2)在1000℃时,仍呈现固态的金属是 。

(3)在常温(20℃)下是液态的金属是 。

三、实验探究题

20.根据实验数据画出图像是我们科学解决问题的一种方法。

(1)老师给出了一种物质,请小明判断是晶体还是非晶体?小明探究后作出了该物质的熔化图像如图一所示。根据图像小明认为这种物质是 (填“晶体”或“非晶体”)。

(2)小明继续探究甲、乙、丙三种物质,在加热条件完全相同的情况下,甲.乙、丙三种物质的温度随时间变化的情况如图二所示。由图小明获得以下信息:甲和丙肯定不是同种物质,他的依据: 。甲的质量比乙的质量小,他的依据: 。

(3)小明又给一定质量的水加热,其温度与时间的关系如图三中a图线所示。实验时他觉得加热时间太长,为了缩短加热时间,他改进了实验:提高了水的初温。在其他条件不变的情况下,请在图三中作出实验改进后温度随时间变化的图像。

21.小柯利用图甲所示装置对100克冰加热。他每隔相同时间记录一次温度计的示数,图乙是他根据所记数据绘制的温度与时间关系。请回答以下问题:

(1)加热至10分钟时,该物质在试管内的状态为 ;

(2)由图乙可知,物质在AB段吸收的热量 (选填“大于”、”小于”或”等于”)BC段吸收的热量。

(3)老师在巡查过程中发现图乙数据有问题,依据是 。

(4)若小柯继续不断加热,试管里的水 (选填“会”或”不会”)沸腾。

22.小明发现严冬季节水缸里的水结冰了,但腌菜缸里的盐水却没有。小明猜想水中加入别的物质后,可能会对水的凝固点产生影响,为了验证这一猜想,他将一些盐放入水中,并把盐水用容器盛好放入冰箱,研究盐水的凝固过程。每隔一定时间,小明就观察盐水状态、测出温度,并将凝固过程记录的温度数据画成了凝固图像如图甲所示。

(1)观察图像发现,该物质凝固前降温比凝固后降温 (填“快”或“慢”)。

(2)实验结果验证了小明的猜想。严寒的冬天,地面上的积雪不能及时熔化,会影响交通安全。人们采取在雪上撒盐的方法可使雪熔化。原因是在雪上撒盐,可以 (填“提高”或“降低”)雪的熔点。

(3)小红也在相同质量的水中加入食盐重做了一次以上实验绘制了如图所示的曲线,造成如图所示现象的可能原因是 。

(4)如果将一个装有冰水混合物的试管放入正在熔化的盐冰水混合物中,如图乙所示,试管中的冰水混合物中的冰会 。(选填“变多”、“变少”或“不变”)

四、解答题

23.一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH3)4]SO4·H2O,是一种高效、安全的杀菌剂。它在以氧化铜为主要原料合成该物质,他设计的合成路线如图乙所示:

(1)溶液A中一定存在的溶质为 。

(2)溶液B中含硫酸四氨合铜,“一系列操作”是指向溶液B中加入适量 、过滤、洗涤、干燥等。

(3)得到的产物是一种晶体,与非晶体相比,晶体具有一定的 和特定的形状。

五、综合说理题

24.在水里加一些糖或盐,制成糖水或盐水,糖水、盐水的凝固点和纯水一样吗?请设计实验来寻找答案。

答案解析部分

1.B

2.D

3.C

4.D

5.B

6.A

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.(1)使冰均匀受热

(2)固液共存态

(3)小于

19.(1)钨

(2)铜、铁、钨

(3)水银

20.(1)晶体

(2)甲和丙的熔点不相同;乙熔化的时间比甲的长

(3)如图所示:

21.(1)固液共存

(2)小于

(3)AB段表示冰,CD段表示水,水的比热大于冰,加热相同的时间会吸收相同的热量,水升高的温度应该少于冰

(4)不会

22.(1)慢

(2)降低

(3)降低水的凝固点

(4)变多

23.(1)CuSO4

(2)乙醇

(3)熔化温度(熔点)

24.器材:一次性塑料杯两只,蒸馏水,糖水(或盐水),电冰箱,温度计。

方案:①取等量蒸馏水和糖水(或盐水),分别置于塑料杯中;②将两只塑料杯一同放进冰箱,缓慢冰冻;③形成冰水混合物时,用温度计测定各自温度,比较两者温度高低。

一、单选题

1.市售一种防霾新产品“鼻用空气净化器”,其填充物主要成分是SiO2,如图。当空气流经净化器,PM 2.5的吸收率可达99 %,且不产生新的物质威胁人体健康,由此可判断SiO2( )

A.各元素质量比为1:2 B.属于氧化物

C.易与氧气反应以达防霾目的 D.吸收PM 2.5是化学变化

2. 空气中部分氧气在遇到闪电时可转化为臭氧(O3)。下列说法中,正确的是( )

A.O2转化为O3是物理变化

B.O2和O3的化学性质相同

C.O2和O3混合得到的物质是纯净物

D.等质量的 O2和O3含有的氧原子的个数之比是1:1

3.弹簧测力计下挂一长方体物体,将物体从盛有适量水的烧杯上方离水面某一高度处缓缓下降,然后将其逐渐浸入水中如图甲;图乙是弹簧测力计示数F与物体下降高度h变化关系的图象。忽略烧杯中液面变化,则下列说法中正确的是( )

A.物体的体积是500cm3 B.物体受到的最大浮力是5N

C.物体的密度是 D.长方体的横截面积为50cm2

4.小明参观蜡像馆时,了解到手模制作的过程:先将蜡熔化,将手放到蜡液里使手的表面涂满蜡液,再经过特殊工艺冷凝、脱模即可。在下列各图中,能正确描述蜡在整个过程中温度变化的是( )

A. B.

C. D.

5.下列物态变化现象中不可能发生的是( )

A.固体在熔化过程中,不断吸热,温度不断升高

B.把一块10℃的冰放到0℃的房间里,冰会慢慢熔化

C.物体吸收热量,温度保持不变

D.水的沸点会低于或高于100℃

6.为了帮助渐冻人募捐,近几年全球社交媒休风靡冰桶挑战赛﹐参赛者将一桶冰水混合物从头顶淋下,并将过程上传到网络,完成比赛后,可以点名3人参赛,被点名者可以完成或者捐款100美元,以此来促进捐款。若一位参赛者从零下2摄氏度的冰箱中拿出一小块冰放入冰水混合物中,以下现象不可能出现的是( )

A.冰块有一部分熔化 B.冰块温度上升

C.有少量冰水混合物凝固 D.最终他们的温度为0摄氏度

2022年12月4日,三名航天员搭乘"神舟十四号"载人飞船,历经高温和低温的双重考验安全着陆。同时返回的还有多种太空实验样品,其中包括国际上首次在太空获得的水稻种子。

7.返回舱进入大气层,与大气摩擦产生超过1000℃的高温。舱外防热材料不断熔化、升华带走热量(如图),确保了舱内航天员的安全。防热材料在熔化、升华过程中( )

A.熔化、升华都吸热 B.熔化吸热、升华放热

C.熔化、升华都放热 D.熔化放热、升华吸热

8.返回舱着陆时,地面气温计示数如图。地面气温为( )

A.11℃ B.9℃ C.-9℃ D.-11℃

9.返回的太空水稻将由中科院实验室继续培养,并与普通水稻种子作对比研究。小组同学对此提出以下问题,其中不属于科学问题的是( )

A.该水稻得到种子会更多吗? B.该水稻成熟时间会更短吗?

C.该水稻植株长得会更高吗? D.该水稻开出的花会更美吗?

10.如图所示是甲、乙两种固态物质在加热过程中温度随时间变化关系的图像,由图像可以判断( )

A.甲物质是晶体 B.甲物质在第5min时开始熔化

C.乙物质的熔点是80℃ D.在第12min时乙物质是固态

11.市场上出售的一种网红食品炒酸奶,其制作过程主要是在标准大气压下将沸点为的液态氮和酸奶倒入容器中,使酸奶快速凝固的同时,周围“烟雾缭绕”。下列说法正确的是( )

A.标准大气压下,的液态氮一定沸腾

B.酸奶在凝固过程中吸收热量

C.“烟雾”是水蒸气液化形成的

D.“烟雾”是液态氮汽化形成的

12.甲、乙两种物质温度T随加热时间t变化的曲线如图所示,下列说法正确的是( )

A.甲物质是晶体,乙物质是非晶体

B.甲物质的熔点为210℃

C.乙物质在BC段时处于固液共存状态

D.乙物质在BC段温度不变,不吸热

13.用图像能简洁直观地表达出物质的特性,下列图像反应的物质特性描述错误的是( )

A.该物质的凝固点是T℃

B.a物质的密度大于b物质的密度

C.同种物质,密度与体积无关

D.a物质是非晶体,b物质是晶体

14.糖醋排骨是一道深受大家喜欢的菜肴,其制作过程主要有以下步骤:焯水一油炸一熬糖一翻炒一调味一收汁。有关制作糖醋排骨过程中涉及的知识,下列说法正确的是()

A.油炸:排骨放入油中炸熟,是利用油的沸点低

B.熬制:白糖熬制后由固态变成液态,是因为熔化放热

C.翻炒:排骨温度升高内能增大,主要是因为翻炒对其做功

D.调味:趁热调味,最因为温度越高分子运动越剧烈

15.如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像,下列说法正确的是( )

A.在t=5min时,该物质处于固液共存状态

B.在BC段,该物质不吸热

C.该物质凝固过程持续了15min

D.该物质的凝固点是25℃

16.某物质在冷却过程中温度的变化曲线如图所示.据图可知,这种物质( )

A.是非晶体 B.在t1时刻是固态

C.在t2时刻是液态 D.在t2时刻正放热

17.小乐根据实验记录的数据,描绘出某液态物质放热过程中温度随时间变化的图像,如图所示。假设每分钟物质向外放出的热量相等,且忽略物态变化过程中的质量变化。则下列说法中,错误的是( )

A.该物质的固体属于晶体

B.该物质的熔点是60℃

C.该物质的凝固过程持续了25分钟

D.该物质液态时的比热容大于固态时的比热容

二、填空题

18.图甲是探究“冰熔化时温度的变化规律”的实验装置,图乙记录了温度随时间变化的规律。

(1)通过烧杯中的水对试管中的冰加热,目的是 。

(2)第4分钟时,试管中物质的状态为 。(选填“固态、液态、固液共存态”)

(3)严冬季节水缸里的水结冰了,但腌菜缸里的盐水却没有。原来是水中加入盐后会对水的凝固点产生影响,盐水的凝固点应 0℃。(填“小于”或“大于”)

19.下表列出了6种金属的熔点,阅读表中数据,回答下列问题。

金属 铜 铝 铅 铁 镁 钨 水银

熔点(℃) 1083 666 327 1535 649 3410 -39

(1)熔点最高的金属是 。

(2)在1000℃时,仍呈现固态的金属是 。

(3)在常温(20℃)下是液态的金属是 。

三、实验探究题

20.根据实验数据画出图像是我们科学解决问题的一种方法。

(1)老师给出了一种物质,请小明判断是晶体还是非晶体?小明探究后作出了该物质的熔化图像如图一所示。根据图像小明认为这种物质是 (填“晶体”或“非晶体”)。

(2)小明继续探究甲、乙、丙三种物质,在加热条件完全相同的情况下,甲.乙、丙三种物质的温度随时间变化的情况如图二所示。由图小明获得以下信息:甲和丙肯定不是同种物质,他的依据: 。甲的质量比乙的质量小,他的依据: 。

(3)小明又给一定质量的水加热,其温度与时间的关系如图三中a图线所示。实验时他觉得加热时间太长,为了缩短加热时间,他改进了实验:提高了水的初温。在其他条件不变的情况下,请在图三中作出实验改进后温度随时间变化的图像。

21.小柯利用图甲所示装置对100克冰加热。他每隔相同时间记录一次温度计的示数,图乙是他根据所记数据绘制的温度与时间关系。请回答以下问题:

(1)加热至10分钟时,该物质在试管内的状态为 ;

(2)由图乙可知,物质在AB段吸收的热量 (选填“大于”、”小于”或”等于”)BC段吸收的热量。

(3)老师在巡查过程中发现图乙数据有问题,依据是 。

(4)若小柯继续不断加热,试管里的水 (选填“会”或”不会”)沸腾。

22.小明发现严冬季节水缸里的水结冰了,但腌菜缸里的盐水却没有。小明猜想水中加入别的物质后,可能会对水的凝固点产生影响,为了验证这一猜想,他将一些盐放入水中,并把盐水用容器盛好放入冰箱,研究盐水的凝固过程。每隔一定时间,小明就观察盐水状态、测出温度,并将凝固过程记录的温度数据画成了凝固图像如图甲所示。

(1)观察图像发现,该物质凝固前降温比凝固后降温 (填“快”或“慢”)。

(2)实验结果验证了小明的猜想。严寒的冬天,地面上的积雪不能及时熔化,会影响交通安全。人们采取在雪上撒盐的方法可使雪熔化。原因是在雪上撒盐,可以 (填“提高”或“降低”)雪的熔点。

(3)小红也在相同质量的水中加入食盐重做了一次以上实验绘制了如图所示的曲线,造成如图所示现象的可能原因是 。

(4)如果将一个装有冰水混合物的试管放入正在熔化的盐冰水混合物中,如图乙所示,试管中的冰水混合物中的冰会 。(选填“变多”、“变少”或“不变”)

四、解答题

23.一水硫酸四氨合铜的化学式为[Cu(NH3)4]SO4·H2O,是一种高效、安全的杀菌剂。它在以氧化铜为主要原料合成该物质,他设计的合成路线如图乙所示:

(1)溶液A中一定存在的溶质为 。

(2)溶液B中含硫酸四氨合铜,“一系列操作”是指向溶液B中加入适量 、过滤、洗涤、干燥等。

(3)得到的产物是一种晶体,与非晶体相比,晶体具有一定的 和特定的形状。

五、综合说理题

24.在水里加一些糖或盐,制成糖水或盐水,糖水、盐水的凝固点和纯水一样吗?请设计实验来寻找答案。

答案解析部分

1.B

2.D

3.C

4.D

5.B

6.A

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.(1)使冰均匀受热

(2)固液共存态

(3)小于

19.(1)钨

(2)铜、铁、钨

(3)水银

20.(1)晶体

(2)甲和丙的熔点不相同;乙熔化的时间比甲的长

(3)如图所示:

21.(1)固液共存

(2)小于

(3)AB段表示冰,CD段表示水,水的比热大于冰,加热相同的时间会吸收相同的热量,水升高的温度应该少于冰

(4)不会

22.(1)慢

(2)降低

(3)降低水的凝固点

(4)变多

23.(1)CuSO4

(2)乙醇

(3)熔化温度(熔点)

24.器材:一次性塑料杯两只,蒸馏水,糖水(或盐水),电冰箱,温度计。

方案:①取等量蒸馏水和糖水(或盐水),分别置于塑料杯中;②将两只塑料杯一同放进冰箱,缓慢冰冻;③形成冰水混合物时,用温度计测定各自温度,比较两者温度高低。

同课章节目录