贵州省高一历史 选修1第4单元:王安石变法 学案【无答案】

文档属性

| 名称 | 贵州省高一历史 选修1第4单元:王安石变法 学案【无答案】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 17.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-05-06 08:46:56 | ||

图片预览

文档简介

选修1第4单元:王安石变法

一、课程标准要求

(1)了解王安石变法的历史背景。

(2)归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

二、基础知识梳理

(一)变法前的社会背景:

1.社会矛盾的日益激化:

(1)阶级矛盾激化的原因:

土地兼并、赋税沉重、灾害频繁,战事连年。

(2)民族矛盾激化的原因:

北部和西北分别受到辽和西夏少数民族政权的威胁。

(3)统治阶级内部矛盾:地主阶级与国家政权之间的矛盾。

积贫积弱局面的形成:

1、北宋加强中央集权措施

(1)集中军权

通过“杯酒释兵权”解除地方节度使和大将的兵权收回军权;选地方精壮充实中央禁军;推行兵将分离制度,把调兵全与领兵权分离;推行“更戍法”。

(2)集中行政权

在地方:派文官做地方长官,通判负责监督,使其相互牵制。

在中央:设置参知政事、枢密使和三司使分割宰相的行政权、军权和财政权。

2、空前强化皇帝专权的负面影响

(1)削弱了军队战斗力,形成积弱局面。

(2)冗兵、冗官、冗费,导致财政十分困难,出现积贫局面。

(二)变法的过程及措施

1、改革的序曲————昙花一现的庆历新政(1043年)

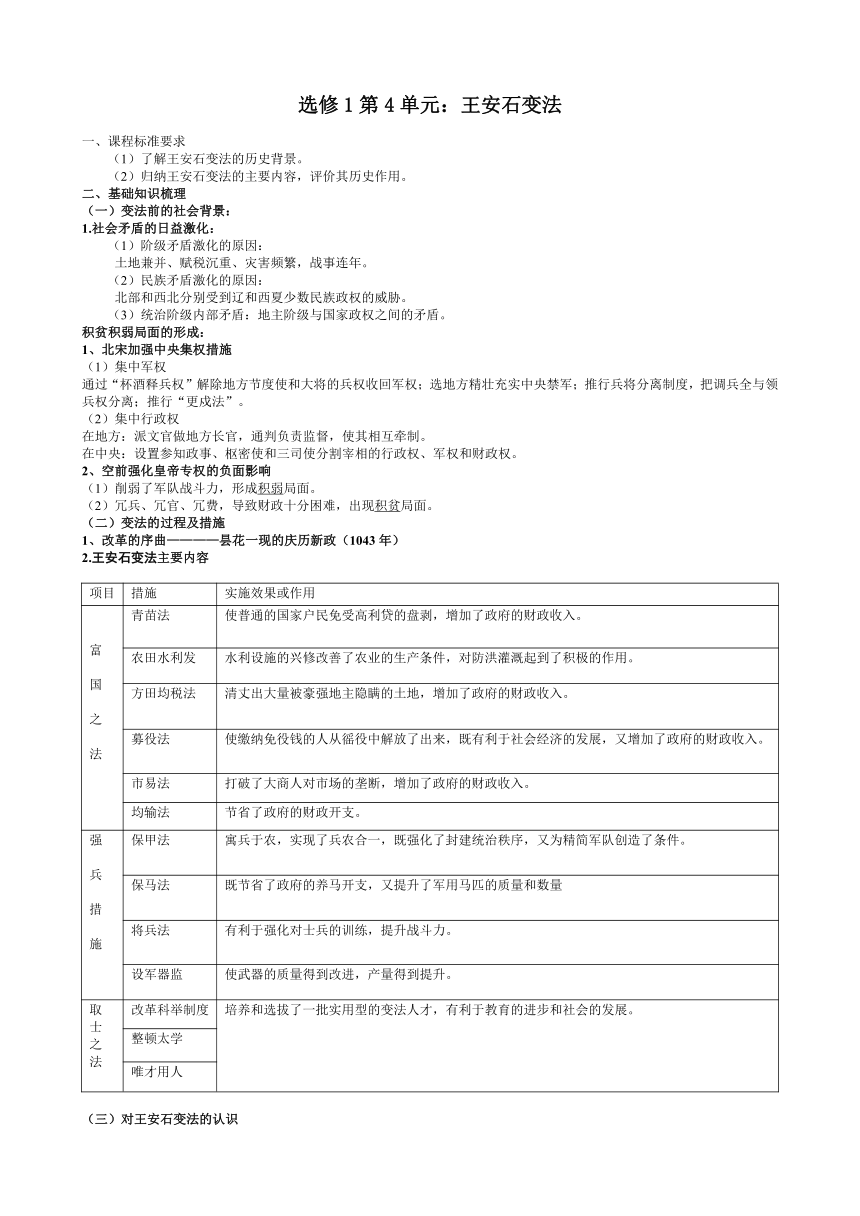

2.王安石变法主要内容

项目 措施 实施效果或作用

富国之法 青苗法 使普通的国家户民免受高利贷的盘剥,增加了政府的财政收入。

农田水利发 水利设施的兴修改善了农业的生产条件,对防洪灌溉起到了积极的作用。

方田均税法 清丈出大量被豪强地主隐瞒的土地,增加了政府的财政收入。

募役法 使缴纳免役钱的人从徭役中解放了出来,既有利于社会经济的发展,又增加了政府的财政收入。

市易法 打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入。

均输法 节省了政府的财政开支。

强兵措施 保甲法 寓兵于农,实现了兵农合一,既强化了封建统治秩序,又为精简军队创造了条件。

保马法 既节省了政府的养马开支,又提升了军用马匹的质量和数量

将兵法 有利于强化对士兵的训练,提升战斗力。

设军器监 使武器的质量得到改进,产量得到提升。

取士之法 改革科举制度 培养和选拔了一批实用型的变法人才,有利于教育的进步和社会的发展。

整顿太学

唯才用人

(三)对王安石变法的认识

1、性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革

2、进步性:

(1)变法措施的推行增加了政府财政收入,增强了北宋的军事力量,在一定程度上使积贫积弱的局面有所改变。

(2)王安石的变法措施促进了经济的发展,客观上有利于社会的进步。

(3)面对北宋的积弊,王安石不畏权贵,能够进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和斗争的精神值得肯定和学习。

3、局限性

(1)王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。

(2)变法以维护地主阶级的统治和利益为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

4. 变法失败的原因

(1)改革的实质是对封建国家与大地主、大官僚利益再分配的调节,并没有从根本上解决封建社会的主要矛盾

(2)改革自身缺陷:变法的理念和措施脱离实际(理念违背经济规律,措施实施时过于激进)

(3)触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对

(4)执行过程中用人不当引起民间不满

(5)宋神宗变法态度的动摇。

三、基础知识巩固练习

1、“民不加赋而国用足”是王安石的理财思想,试结合变法的内容分析这一思想。

(1)哪些措施有利于增加政府的收入?

青苗法、募役法、市易法、方田均税法

(2)哪些措施有利于节约政府的开支?

均输法、保马法

(3)哪些措施有利于改善农业生产的基础设施,发展生产?

农田水利法

(4)哪些措施直接损害了地主阶级的利益?

青苗法、农田水利法、方田均税法、免役法

2、材料分析

宋仁宗时,枢密使田况对当时骑兵战 ( http: / / www.21cnjy.com )斗力的描写,令人难以置信:有的根本不能披甲上马,有的骑马奔跑时挽弓不过五六斗,箭射出十几步就落在了地上,“以贼甲酯坚,纵使能中,亦不能入,况未能中之。” 欧阳修在谈到北宋军队宿营时,自己的衣服都要别人扛着;每次领取口粮,也要找人扛送。

上述情况说明了什么问题?为什么会出现这种情况?

问题:士兵素质下降,战斗力弱,形成积弱的局面。

原因:(1)北宋政府奉行养兵政策,士兵众多但良莠不齐。

(2)实行兵将分离制度使“兵无常将,将无常兵”,加之更戍法的推行使士兵疲于换防而疏于训练,直接导致素质下降。

四、思维拓展阅读

2、北宋建国后采取的加强中央集权措施有何利弊?

利①使中唐以来重臣专权、武将拥兵和藩镇割据的基础得以铲除,从而维护中央集权的统一②有利于加强中央集权,维持社会稳定③有利于社会经济发展

弊①机构重叠,官员数量庞杂,财政开支巨大② ( http: / / www.21cnjy.com )调兵权与统兵权相互牵制,使军队作战指挥不灵,战斗力下降③地方上财政困难,地方工作难以开展这些因素给北宋种下了积贫积弱的祸根

五、高考真题演练

(一)【历史上重大改革回眸】(10分)(09江苏)

北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级 ( http: / / www.21cnjy.com )矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:

材料一 (范仲淹 ( http: / / www.21cnjy.com ))国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

-----[南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三

材料二 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之

(王安石)今人材乏少,且其学术 ( http: / / www.21cnjy.com )不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸 ( http: / / www.21cnjy.com )科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一

谙回答:

(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张 (4分)

答:范仲淹主张考经邦济国之学;苏轼主张考诗赋;王安石主张考经义和实务策;司马光主张考经、义、论、策。

(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么 它产生了什么样的影响 <4分)

答:王安石组织重新编纂修订儒家经典为教科书。

影响:进一步强化了儒家思想的正统地位,禁锢了人民的思想。

(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么 (2分)

答:统一思想减少变法的阻力,为变法培养和选拔人才。

(二)【历史—历史上重大改革回眸】(2010山东)

阅读材料,回答问题。

材料一 以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历叙朝廷之位,而无官司课试之方。

——王安石《本朝百年无事札子》

材料二 苟不可以为天下国家之用,则不教也,苟可以为天下国家之用者,则无不在于学。

——王安石《上仁宗皇帝言事书》

(1)据材料一,概括说明当时北宋在人才选用上存在哪些弊端。(4分)

答:人才选拔以重诗赋记诵,官员升迁重科名资历。

(2)材料二体现了王安石怎样的教育思想 在这一思想指导下,王安石是如何改革科举考试的 (6分)

答:教育思想:注重实际运用。

改革措施:改革科举考试的内容,废除诗赋记诵,注重经义策论,重新修订儒家经典为教科书。

一、课程标准要求

(1)了解王安石变法的历史背景。

(2)归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

二、基础知识梳理

(一)变法前的社会背景:

1.社会矛盾的日益激化:

(1)阶级矛盾激化的原因:

土地兼并、赋税沉重、灾害频繁,战事连年。

(2)民族矛盾激化的原因:

北部和西北分别受到辽和西夏少数民族政权的威胁。

(3)统治阶级内部矛盾:地主阶级与国家政权之间的矛盾。

积贫积弱局面的形成:

1、北宋加强中央集权措施

(1)集中军权

通过“杯酒释兵权”解除地方节度使和大将的兵权收回军权;选地方精壮充实中央禁军;推行兵将分离制度,把调兵全与领兵权分离;推行“更戍法”。

(2)集中行政权

在地方:派文官做地方长官,通判负责监督,使其相互牵制。

在中央:设置参知政事、枢密使和三司使分割宰相的行政权、军权和财政权。

2、空前强化皇帝专权的负面影响

(1)削弱了军队战斗力,形成积弱局面。

(2)冗兵、冗官、冗费,导致财政十分困难,出现积贫局面。

(二)变法的过程及措施

1、改革的序曲————昙花一现的庆历新政(1043年)

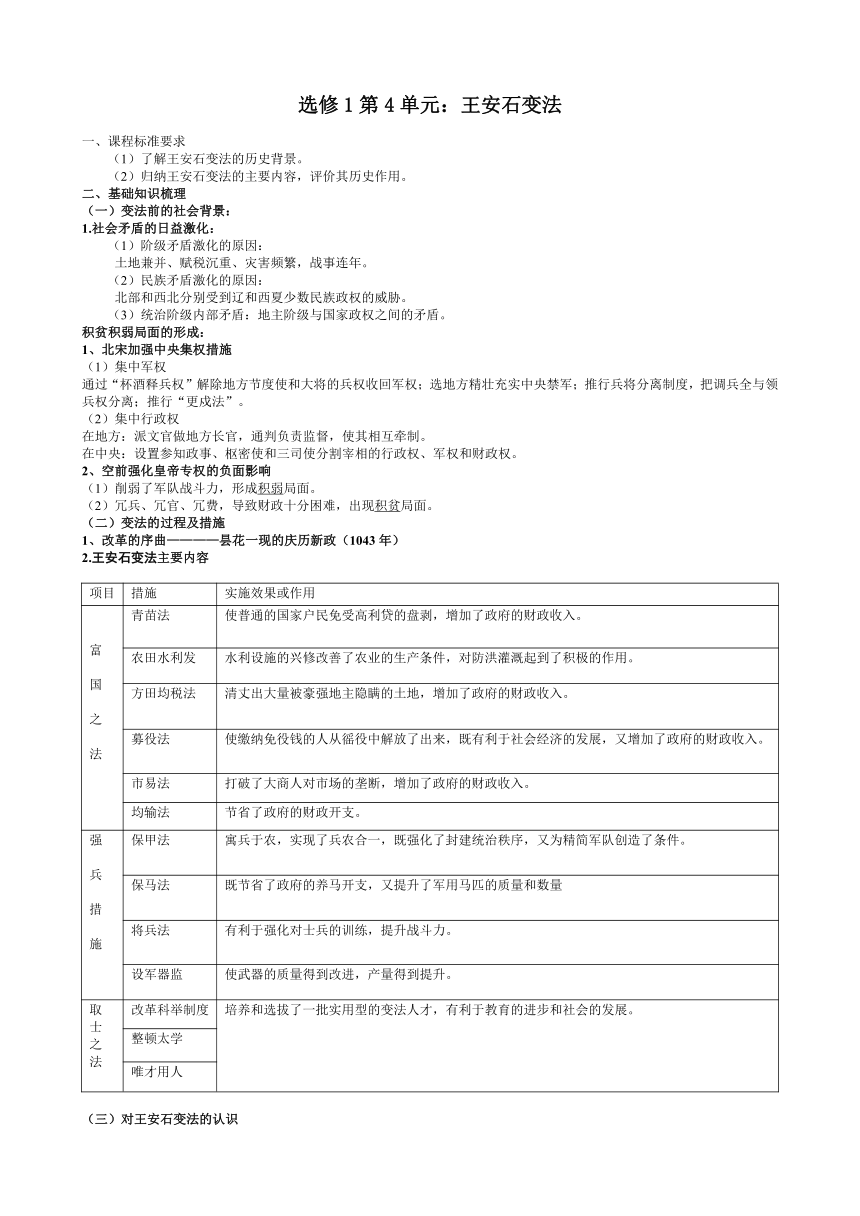

2.王安石变法主要内容

项目 措施 实施效果或作用

富国之法 青苗法 使普通的国家户民免受高利贷的盘剥,增加了政府的财政收入。

农田水利发 水利设施的兴修改善了农业的生产条件,对防洪灌溉起到了积极的作用。

方田均税法 清丈出大量被豪强地主隐瞒的土地,增加了政府的财政收入。

募役法 使缴纳免役钱的人从徭役中解放了出来,既有利于社会经济的发展,又增加了政府的财政收入。

市易法 打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入。

均输法 节省了政府的财政开支。

强兵措施 保甲法 寓兵于农,实现了兵农合一,既强化了封建统治秩序,又为精简军队创造了条件。

保马法 既节省了政府的养马开支,又提升了军用马匹的质量和数量

将兵法 有利于强化对士兵的训练,提升战斗力。

设军器监 使武器的质量得到改进,产量得到提升。

取士之法 改革科举制度 培养和选拔了一批实用型的变法人才,有利于教育的进步和社会的发展。

整顿太学

唯才用人

(三)对王安石变法的认识

1、性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革

2、进步性:

(1)变法措施的推行增加了政府财政收入,增强了北宋的军事力量,在一定程度上使积贫积弱的局面有所改变。

(2)王安石的变法措施促进了经济的发展,客观上有利于社会的进步。

(3)面对北宋的积弊,王安石不畏权贵,能够进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和斗争的精神值得肯定和学习。

3、局限性

(1)王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。

(2)变法以维护地主阶级的统治和利益为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

4. 变法失败的原因

(1)改革的实质是对封建国家与大地主、大官僚利益再分配的调节,并没有从根本上解决封建社会的主要矛盾

(2)改革自身缺陷:变法的理念和措施脱离实际(理念违背经济规律,措施实施时过于激进)

(3)触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对

(4)执行过程中用人不当引起民间不满

(5)宋神宗变法态度的动摇。

三、基础知识巩固练习

1、“民不加赋而国用足”是王安石的理财思想,试结合变法的内容分析这一思想。

(1)哪些措施有利于增加政府的收入?

青苗法、募役法、市易法、方田均税法

(2)哪些措施有利于节约政府的开支?

均输法、保马法

(3)哪些措施有利于改善农业生产的基础设施,发展生产?

农田水利法

(4)哪些措施直接损害了地主阶级的利益?

青苗法、农田水利法、方田均税法、免役法

2、材料分析

宋仁宗时,枢密使田况对当时骑兵战 ( http: / / www.21cnjy.com )斗力的描写,令人难以置信:有的根本不能披甲上马,有的骑马奔跑时挽弓不过五六斗,箭射出十几步就落在了地上,“以贼甲酯坚,纵使能中,亦不能入,况未能中之。” 欧阳修在谈到北宋军队宿营时,自己的衣服都要别人扛着;每次领取口粮,也要找人扛送。

上述情况说明了什么问题?为什么会出现这种情况?

问题:士兵素质下降,战斗力弱,形成积弱的局面。

原因:(1)北宋政府奉行养兵政策,士兵众多但良莠不齐。

(2)实行兵将分离制度使“兵无常将,将无常兵”,加之更戍法的推行使士兵疲于换防而疏于训练,直接导致素质下降。

四、思维拓展阅读

2、北宋建国后采取的加强中央集权措施有何利弊?

利①使中唐以来重臣专权、武将拥兵和藩镇割据的基础得以铲除,从而维护中央集权的统一②有利于加强中央集权,维持社会稳定③有利于社会经济发展

弊①机构重叠,官员数量庞杂,财政开支巨大② ( http: / / www.21cnjy.com )调兵权与统兵权相互牵制,使军队作战指挥不灵,战斗力下降③地方上财政困难,地方工作难以开展这些因素给北宋种下了积贫积弱的祸根

五、高考真题演练

(一)【历史上重大改革回眸】(10分)(09江苏)

北宋年间,面对严峻的民族矛盾和阶级 ( http: / / www.21cnjy.com )矛盾,以王安石为首的有识之士在范仲淹“精贡举”的基础上,为实现富国强兵的目的,就如何选拔、培养国家急需人才,展开了激烈的争论。阅读下列材料:

材料一 (范仲淹 ( http: / / www.21cnjy.com ))国家专以词赋取进士,……求有才有识者,十无一二。况天下危困乏人如此,固当教以经济之业,取以经济之才,庶可救其不逮。

-----[南宋]李焘《续资治通鉴长编》卷一百四十三

材料二 (苏轼)自唐至今,以诗赋为名臣不可胜数,何负于天下,而必欲废之

(王安石)今人材乏少,且其学术 ( http: / / www.21cnjy.com )不一,……朝廷欲有所为,异论纷然,莫肯承听,此盖朝廷不能一道德故也。故一道德,则修学校,欲修学校,则贡举法不可不变。……今以少壮时正当讲求天下正理,乃闭门学作诗赋,及其入官,世事皆所不习,此乃科法败坏人才。

(司马光)神宗罢赋、诗及诸 ( http: / / www.21cnjy.com )科,专用经、义、论、策,此乃复先王令典,百世不易之法。但安石以一家私学,欲盖掩先儒,令天下学官讲解。及科场程式,同己者取,异己者黜。

——[元]马端临《文献通考》卷三十一

谙回答:

(1)据材料并结合所学知识,范仲淹、苏轼、王安石、司马光对科举考试内容分别提出了怎样的主张 (4分)

答:范仲淹主张考经邦济国之学;苏轼主张考诗赋;王安石主张考经义和实务策;司马光主张考经、义、论、策。

(2)结合所学知识,材料二中司马光所说“以一家私学,欲盖掩先儒”指的是什么 它产生了什么样的影响 <4分)

答:王安石组织重新编纂修订儒家经典为教科书。

影响:进一步强化了儒家思想的正统地位,禁锢了人民的思想。

(3)据材料二并结合所学知识,王安石兴学校、变科举的主要目的是什么 (2分)

答:统一思想减少变法的阻力,为变法培养和选拔人才。

(二)【历史—历史上重大改革回眸】(2010山东)

阅读材料,回答问题。

材料一 以诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历叙朝廷之位,而无官司课试之方。

——王安石《本朝百年无事札子》

材料二 苟不可以为天下国家之用,则不教也,苟可以为天下国家之用者,则无不在于学。

——王安石《上仁宗皇帝言事书》

(1)据材料一,概括说明当时北宋在人才选用上存在哪些弊端。(4分)

答:人才选拔以重诗赋记诵,官员升迁重科名资历。

(2)材料二体现了王安石怎样的教育思想 在这一思想指导下,王安石是如何改革科举考试的 (6分)

答:教育思想:注重实际运用。

改革措施:改革科举考试的内容,废除诗赋记诵,注重经义策论,重新修订儒家经典为教科书。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件