19.1.1 第二课时 函数 教学设计 人教版数学八年级下册

文档属性

| 名称 | 19.1.1 第二课时 函数 教学设计 人教版数学八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 239.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 08:54:56 | ||

图片预览

文档简介

第十九章一次函数

19.1.1 第二课时《函数》

教学设计

一、教学目标

1.深入理解函数的概念,能够精准识别函数关系中的自变量和函数。

2.透彻理解函数值的含义,并熟练掌握函数值的计算方法。

3.亲身经历由实际问题抽象出数学概念的完整过程,全面发展分析问题和解决问题的能力,提升逻辑思维与归纳总结能力。

核心素养目标

学会运用运动、变化的观点观察和分析事物,深切体验生活中广泛存在的函数关系,增强对数学的应用意识和学习兴趣。

二、教学重点、难点

重点

全面了解函数的概念,清晰把握函数与自变量之间的内在关系。

熟练运用函数概念解决实际问题。

难点

准确确定函数中自变量的取值范围,充分考虑实际问题的限制条件。

深刻理解函数概念中 “对于自变量的每一个确定的值,函数都有唯一确定的值与其对应” 这一核心要点。

三、教学过程

(一)知识回顾 ——“旧知唤醒新探索”

忆一忆

甲、乙两地相距 s 千米,某人行驶全程所用的时间t(小时)与他的速度 v(千米/时)满足 vt = s,在这个变化过程中,下列判断中错误的是( )

A. s 是变量 B. t 是变量

C. v 是变量 D. s 是常量

设计意图:通过回顾 “常量与变量” 的相关知识,为引入函数概念做好铺垫,帮助学生建立知识之间的联系,降低学习函数概念的难度。

(二)问题探究 ——“变量关系大揭秘”

问题1 在上一节课课本P71的问题(1)~(4)中,是否都存在两个变量?请你写出能表示同一个问题中的两个变量之间对应关系的式子.

问题(1)~(4)中都存在两个变量,表示两个变量之间的关系式分别为:s = 60t,y =10x,S=πr2,y=5-x.

问题2在上面的4个问题中,是哪一个量随哪一个量的变化而变化?当一个变量取定一个值时,另一个变量的值是唯一确定的吗?两个变量之间的对应关系有什么共同特征?

上面4个问题中的两个变量互相联系,当其中一个变量取定一个值时,另一个变量就有唯一确定的值与其对应.

设计意图:引导学生对已学的实际问题进行深入分析,找出其中的变量关系,为归纳函数概念积累具体素材,培养学生的观察、分析和归纳能力。

(三)深入思考 ——“函数本质初窥探”

思考

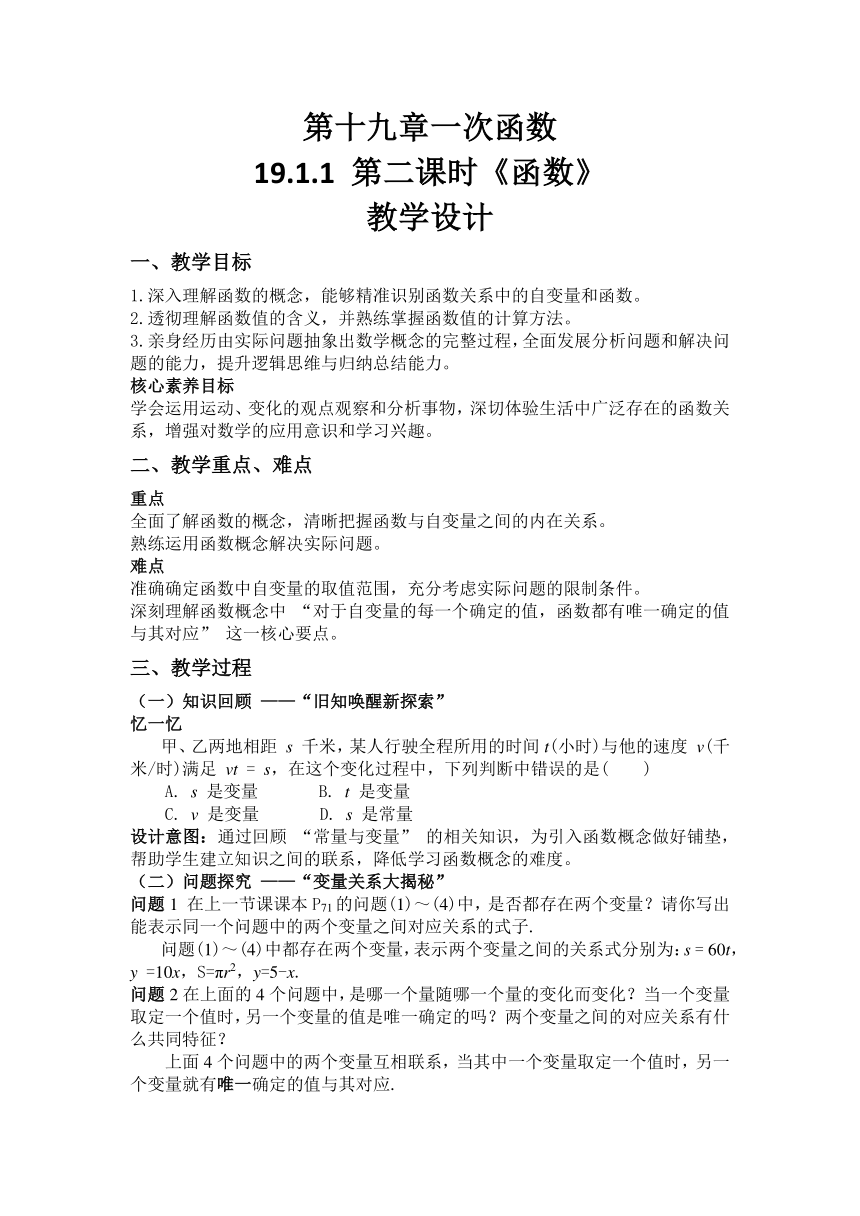

(1)如图是体检时的心电图,其中图上点的横坐标 x表示时间,纵坐标 y 表示心脏部位的生物电流,它们是两个变量.在心电图中,对于 x 的每一个确定的值,y 都有唯一确定的值与其对应吗?

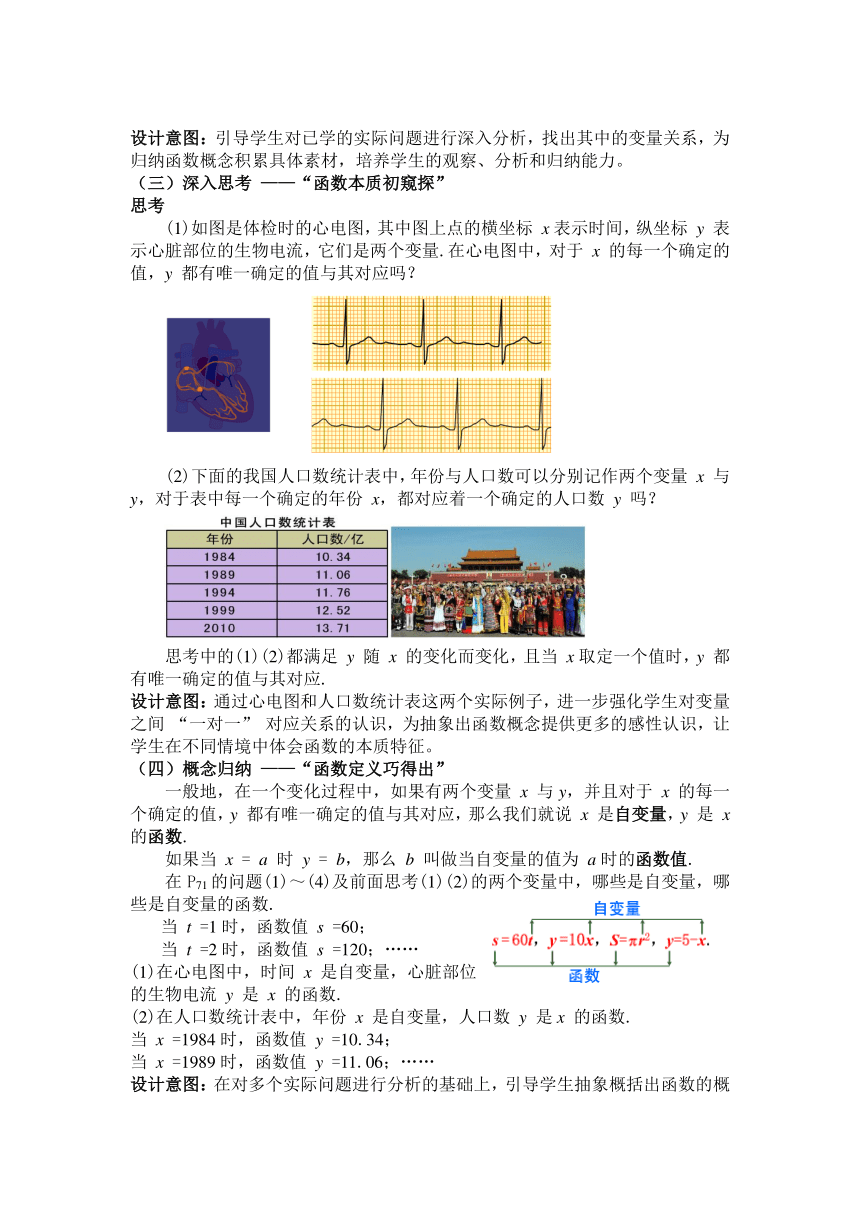

(2)下面的我国人口数统计表中,年份与人口数可以分别记作两个变量 x 与 y,对于表中每一个确定的年份 x,都对应着一个确定的人口数 y 吗?

思考中的(1)(2)都满足 y 随 x 的变化而变化,且当 x取定一个值时,y 都有唯一确定的值与其对应.

设计意图:通过心电图和人口数统计表这两个实际例子,进一步强化学生对变量之间 “一对一” 对应关系的认识,为抽象出函数概念提供更多的感性认识,让学生在不同情境中体会函数的本质特征。

(四)概念归纳 ——“函数定义巧得出”

一般地,在一个变化过程中,如果有两个变量 x 与y,并且对于 x 的每一个确定的值,y 都有唯一确定的值与其对应,那么我们就说 x 是自变量,y 是 x 的函数.

如果当 x = a 时 y = b,那么 b 叫做当自变量的值为 a时的函数值.

在P71的问题(1)~(4)及前面思考(1)(2)的两个变量中,哪些是自变量,哪些是自变量的函数.

当 t =1时,函数值 s =60;

当 t =2时,函数值 s =120;……

(1)在心电图中,时间 x 是自变量,心脏部位的生物电流 y 是 x 的函数.

(2)在人口数统计表中,年份 x 是自变量,人口数 y 是x 的函数.

当 x =1984时,函数值 y =10.34;

当 x =1989时,函数值 y =11.06;……

设计意图:在对多个实际问题进行分析的基础上,引导学生抽象概括出函数的概念,使学生从感性认识上升到理性认识,培养学生的抽象思维能力和数学语言表达能力。

(五)例题讲解 ——“函数应用展身手”

例1 汽车油箱中有汽油50L,如果不再加油,那么油箱中的油量 y(单位:L)随行驶路程 x(单位:km)的增加而减少,平均耗油量为0.1L/km.

(1)写出表示 y 与 x 的函数关系的式子.

(2)指出自变量 x 的取值范围.

(3)汽车行驶200km时,油箱中还有多少油?

解:(1)行驶路程 x 是自变量,油箱中的油量 y 是 x的函数,它们的关系为y =50-0.1 x

0.1 x表示什么意思?

(2)仅从式子 y =50-0.1x 看,x 可以取任意实数.但是考虑到 x 代表的实际意义为行驶路程,因此 x 不能取负数.行驶中的耗油量为0.1x,它不能超过油箱中现有汽油量50,即

0.1x≤50

因此,自变量 x 的取值范围是

0≤x≤500

(3)汽车行驶200km时,油箱中的汽油量是函数 y =50-0.1x 在 x =200时的函数值.

将 x =200代入 y =50-0.1x,得

y=50-0.1×200=30

汽车行驶200km时,油箱中还有30L汽油.

像 y =50-0.1 x 这样,用关于自变量的数学式子表示函数与自变量之间的关系,是描述函数的常用的方法.这种式子叫做函数的解析式.

设计意图:通过具体的例题,让学生学会运用函数概念解决实际问题,掌握求函数解析式、确定自变量取值范围和计算函数值的方法,加深对函数概念的理解和应用能力,同时体会数学与实际生活的紧密联系。

(六)课堂练习 ——“知识巩固促提升”

练习

1.下列问题中哪些量是自变量?哪些量是自变量的函数?试写出函数的解析式.

(1)改变正方形的边长x,正方形的面积S随之改变.

(2)每分向一水池注水0.1m3,注水量y(单位:m3)随注水时间x(单位:min)的变化而变化.

(3)秀水村的耕地面积是106m2,这个村人均占有耕地面 积y(单位:m2)随这个村人数n的变化而变化.

(4)水池中有水10L,此后每小时漏水0.05L,水池中的水量V(单位:L)随时间t(单位:h)的变化而变化.

解:(1)x是自变量,S是x的函数,S=x2.(2) x是自变量,y是x的函数,y=0.1x.

(3) n是自变量,y是n的函数,y=.(4) t是自变量,V是t的函数,V=10-0.05t.

2.梯形的上底长2cm,高3cm,下底长x cm大于上底长但不超过5cm.写出梯形面积S关于x的函数解析式及自变量x的取值范围.

解:面积S关于x的函数解析式为,整理得 ,自变量x的取值范围是 2<x≤5.

设计意图:通过课堂练习,及时巩固学生所学的函数概念、函数解析式的书写、自变量取值范围的确定和函数值的计算等知识,反馈学生对知识的掌握情况,发现学生存在的问题并及时进行纠正和指导。

(七)课堂小结 ——“知识梳理再升华”

本节课你有哪些收获?

还有没解决的问题吗?

设计意图:引导学生对本节课所学内容进行全面总结,梳理知识体系,强化重点知识,同时鼓励学生提出疑问,培养学生的反思总结能力和问题意识。

四、总结

同学们,在今天的数学学习中,我们一同踏上了函数的探索之旅。从最初对常量与变量的回顾,到通过多个实际问题深入分析变量之间的关系,我们逐步揭开了函数的神秘面纱。函数就像一座桥梁,将两个相互关联的变量紧密连接在一起,让我们看到了事物之间的变化规律和内在联系。我们学会了如何识别自变量和函数,如何写出函数的解析式,如何确定自变量的取值范围以及如何计算函数值。这些知识不仅是数学学习的重要组成部分,更是我们理解和描述现实世界中各种变化现象的有力工具。希望大家在今后的学习和生活中,能够继续保持对函数的探索热情,用函数的眼光去观察世界,用函数的思维去解决问题,让数学的魅力在生活中绽放出更加耀眼的光芒。

五、教学反思

(一)成功之处

知识衔接自然:通过对 “常量与变量” 知识的回顾,为函数概念的引入搭建了桥梁,使学生能够在已有知识的基础上顺利过渡到新的学习内容,降低了学习难度,增强了学生的学习信心。

情境创设丰富:运用多个实际问题情境,如汽车行驶、心电图、人口统计等,让学生在熟悉的场景中感受变量之间的对应关系,激发了学生的学习兴趣,提高了学生对函数概念的理解和应用能力。

教学方法得当:采用问题引导、小组讨论、归纳总结等多种教学方法,引导学生积极参与课堂活动,培养了学生的观察、分析、归纳和解决问题的能力,促进了学生思维的发展。

(二)不足之处

概念理解深度不够:在讲解函数概念时,虽然通过多个例子进行了说明,但部分学生对 “对于自变量的每一个确定的值,函数都有唯一确定的值与其对应” 这一核心要点的理解仍不够深入,需要在今后的教学中进一步加强解释和练习。

自变量取值范围确定困难:在确定自变量取值范围时,部分学生对实际问题的限制条件考虑不够全面,导致取值范围确定不准确。在今后的教学中,应加强对实际问题的分析和引导,让学生学会从实际出发,准确确定自变量的取值范围。

课堂互动不均衡:在课堂讨论和互动环节,部分学生参与度较高,而部分学生则较为被动。在今后的教学中,应更加关注全体学生的参与情况,采用多样化的互动方式,鼓励更多学生积极参与课堂活动。

(三)改进措施

强化概念教学:通过更多的实例和对比分析,加深学生对函数概念核心要点的理解,让学生在不同情境中准确判断变量之间是否构成函数关系。

加强实际问题分析:在讲解例题和练习题时,引导学生仔细分析实际问题的背景和条件,逐步培养学生从实际问题中抽象出数学模型的能力,提高学生确定自变量取值范围的准确性。

优化课堂互动:设计更加合理的小组活动和问题,确保每个学生都有参与的机会,同时加强对学生的鼓励和引导,提高学生的参与积极性和主动性。

六、展示评价

评价维度 评价要点 评价等级(A. 优秀 B. 良好 C. 合格 D. 待提高)

学生参与度 是否积极参与课堂讨论、回答问题,主动参与探究活动

知识掌握 能否准确理解平行四边形对角线互相平分的性质,熟练运用性质进行证明和计算

思维能力 在观察、猜想、证明过程中,思维的敏捷性、逻辑性和创新性表现如何

合作交流 小组合作中,与小组成员沟通是否顺畅,能否积极贡献自己的想法,倾听他人意见

19.1.1 第二课时《函数》

教学设计

一、教学目标

1.深入理解函数的概念,能够精准识别函数关系中的自变量和函数。

2.透彻理解函数值的含义,并熟练掌握函数值的计算方法。

3.亲身经历由实际问题抽象出数学概念的完整过程,全面发展分析问题和解决问题的能力,提升逻辑思维与归纳总结能力。

核心素养目标

学会运用运动、变化的观点观察和分析事物,深切体验生活中广泛存在的函数关系,增强对数学的应用意识和学习兴趣。

二、教学重点、难点

重点

全面了解函数的概念,清晰把握函数与自变量之间的内在关系。

熟练运用函数概念解决实际问题。

难点

准确确定函数中自变量的取值范围,充分考虑实际问题的限制条件。

深刻理解函数概念中 “对于自变量的每一个确定的值,函数都有唯一确定的值与其对应” 这一核心要点。

三、教学过程

(一)知识回顾 ——“旧知唤醒新探索”

忆一忆

甲、乙两地相距 s 千米,某人行驶全程所用的时间t(小时)与他的速度 v(千米/时)满足 vt = s,在这个变化过程中,下列判断中错误的是( )

A. s 是变量 B. t 是变量

C. v 是变量 D. s 是常量

设计意图:通过回顾 “常量与变量” 的相关知识,为引入函数概念做好铺垫,帮助学生建立知识之间的联系,降低学习函数概念的难度。

(二)问题探究 ——“变量关系大揭秘”

问题1 在上一节课课本P71的问题(1)~(4)中,是否都存在两个变量?请你写出能表示同一个问题中的两个变量之间对应关系的式子.

问题(1)~(4)中都存在两个变量,表示两个变量之间的关系式分别为:s = 60t,y =10x,S=πr2,y=5-x.

问题2在上面的4个问题中,是哪一个量随哪一个量的变化而变化?当一个变量取定一个值时,另一个变量的值是唯一确定的吗?两个变量之间的对应关系有什么共同特征?

上面4个问题中的两个变量互相联系,当其中一个变量取定一个值时,另一个变量就有唯一确定的值与其对应.

设计意图:引导学生对已学的实际问题进行深入分析,找出其中的变量关系,为归纳函数概念积累具体素材,培养学生的观察、分析和归纳能力。

(三)深入思考 ——“函数本质初窥探”

思考

(1)如图是体检时的心电图,其中图上点的横坐标 x表示时间,纵坐标 y 表示心脏部位的生物电流,它们是两个变量.在心电图中,对于 x 的每一个确定的值,y 都有唯一确定的值与其对应吗?

(2)下面的我国人口数统计表中,年份与人口数可以分别记作两个变量 x 与 y,对于表中每一个确定的年份 x,都对应着一个确定的人口数 y 吗?

思考中的(1)(2)都满足 y 随 x 的变化而变化,且当 x取定一个值时,y 都有唯一确定的值与其对应.

设计意图:通过心电图和人口数统计表这两个实际例子,进一步强化学生对变量之间 “一对一” 对应关系的认识,为抽象出函数概念提供更多的感性认识,让学生在不同情境中体会函数的本质特征。

(四)概念归纳 ——“函数定义巧得出”

一般地,在一个变化过程中,如果有两个变量 x 与y,并且对于 x 的每一个确定的值,y 都有唯一确定的值与其对应,那么我们就说 x 是自变量,y 是 x 的函数.

如果当 x = a 时 y = b,那么 b 叫做当自变量的值为 a时的函数值.

在P71的问题(1)~(4)及前面思考(1)(2)的两个变量中,哪些是自变量,哪些是自变量的函数.

当 t =1时,函数值 s =60;

当 t =2时,函数值 s =120;……

(1)在心电图中,时间 x 是自变量,心脏部位的生物电流 y 是 x 的函数.

(2)在人口数统计表中,年份 x 是自变量,人口数 y 是x 的函数.

当 x =1984时,函数值 y =10.34;

当 x =1989时,函数值 y =11.06;……

设计意图:在对多个实际问题进行分析的基础上,引导学生抽象概括出函数的概念,使学生从感性认识上升到理性认识,培养学生的抽象思维能力和数学语言表达能力。

(五)例题讲解 ——“函数应用展身手”

例1 汽车油箱中有汽油50L,如果不再加油,那么油箱中的油量 y(单位:L)随行驶路程 x(单位:km)的增加而减少,平均耗油量为0.1L/km.

(1)写出表示 y 与 x 的函数关系的式子.

(2)指出自变量 x 的取值范围.

(3)汽车行驶200km时,油箱中还有多少油?

解:(1)行驶路程 x 是自变量,油箱中的油量 y 是 x的函数,它们的关系为y =50-0.1 x

0.1 x表示什么意思?

(2)仅从式子 y =50-0.1x 看,x 可以取任意实数.但是考虑到 x 代表的实际意义为行驶路程,因此 x 不能取负数.行驶中的耗油量为0.1x,它不能超过油箱中现有汽油量50,即

0.1x≤50

因此,自变量 x 的取值范围是

0≤x≤500

(3)汽车行驶200km时,油箱中的汽油量是函数 y =50-0.1x 在 x =200时的函数值.

将 x =200代入 y =50-0.1x,得

y=50-0.1×200=30

汽车行驶200km时,油箱中还有30L汽油.

像 y =50-0.1 x 这样,用关于自变量的数学式子表示函数与自变量之间的关系,是描述函数的常用的方法.这种式子叫做函数的解析式.

设计意图:通过具体的例题,让学生学会运用函数概念解决实际问题,掌握求函数解析式、确定自变量取值范围和计算函数值的方法,加深对函数概念的理解和应用能力,同时体会数学与实际生活的紧密联系。

(六)课堂练习 ——“知识巩固促提升”

练习

1.下列问题中哪些量是自变量?哪些量是自变量的函数?试写出函数的解析式.

(1)改变正方形的边长x,正方形的面积S随之改变.

(2)每分向一水池注水0.1m3,注水量y(单位:m3)随注水时间x(单位:min)的变化而变化.

(3)秀水村的耕地面积是106m2,这个村人均占有耕地面 积y(单位:m2)随这个村人数n的变化而变化.

(4)水池中有水10L,此后每小时漏水0.05L,水池中的水量V(单位:L)随时间t(单位:h)的变化而变化.

解:(1)x是自变量,S是x的函数,S=x2.(2) x是自变量,y是x的函数,y=0.1x.

(3) n是自变量,y是n的函数,y=.(4) t是自变量,V是t的函数,V=10-0.05t.

2.梯形的上底长2cm,高3cm,下底长x cm大于上底长但不超过5cm.写出梯形面积S关于x的函数解析式及自变量x的取值范围.

解:面积S关于x的函数解析式为,整理得 ,自变量x的取值范围是 2<x≤5.

设计意图:通过课堂练习,及时巩固学生所学的函数概念、函数解析式的书写、自变量取值范围的确定和函数值的计算等知识,反馈学生对知识的掌握情况,发现学生存在的问题并及时进行纠正和指导。

(七)课堂小结 ——“知识梳理再升华”

本节课你有哪些收获?

还有没解决的问题吗?

设计意图:引导学生对本节课所学内容进行全面总结,梳理知识体系,强化重点知识,同时鼓励学生提出疑问,培养学生的反思总结能力和问题意识。

四、总结

同学们,在今天的数学学习中,我们一同踏上了函数的探索之旅。从最初对常量与变量的回顾,到通过多个实际问题深入分析变量之间的关系,我们逐步揭开了函数的神秘面纱。函数就像一座桥梁,将两个相互关联的变量紧密连接在一起,让我们看到了事物之间的变化规律和内在联系。我们学会了如何识别自变量和函数,如何写出函数的解析式,如何确定自变量的取值范围以及如何计算函数值。这些知识不仅是数学学习的重要组成部分,更是我们理解和描述现实世界中各种变化现象的有力工具。希望大家在今后的学习和生活中,能够继续保持对函数的探索热情,用函数的眼光去观察世界,用函数的思维去解决问题,让数学的魅力在生活中绽放出更加耀眼的光芒。

五、教学反思

(一)成功之处

知识衔接自然:通过对 “常量与变量” 知识的回顾,为函数概念的引入搭建了桥梁,使学生能够在已有知识的基础上顺利过渡到新的学习内容,降低了学习难度,增强了学生的学习信心。

情境创设丰富:运用多个实际问题情境,如汽车行驶、心电图、人口统计等,让学生在熟悉的场景中感受变量之间的对应关系,激发了学生的学习兴趣,提高了学生对函数概念的理解和应用能力。

教学方法得当:采用问题引导、小组讨论、归纳总结等多种教学方法,引导学生积极参与课堂活动,培养了学生的观察、分析、归纳和解决问题的能力,促进了学生思维的发展。

(二)不足之处

概念理解深度不够:在讲解函数概念时,虽然通过多个例子进行了说明,但部分学生对 “对于自变量的每一个确定的值,函数都有唯一确定的值与其对应” 这一核心要点的理解仍不够深入,需要在今后的教学中进一步加强解释和练习。

自变量取值范围确定困难:在确定自变量取值范围时,部分学生对实际问题的限制条件考虑不够全面,导致取值范围确定不准确。在今后的教学中,应加强对实际问题的分析和引导,让学生学会从实际出发,准确确定自变量的取值范围。

课堂互动不均衡:在课堂讨论和互动环节,部分学生参与度较高,而部分学生则较为被动。在今后的教学中,应更加关注全体学生的参与情况,采用多样化的互动方式,鼓励更多学生积极参与课堂活动。

(三)改进措施

强化概念教学:通过更多的实例和对比分析,加深学生对函数概念核心要点的理解,让学生在不同情境中准确判断变量之间是否构成函数关系。

加强实际问题分析:在讲解例题和练习题时,引导学生仔细分析实际问题的背景和条件,逐步培养学生从实际问题中抽象出数学模型的能力,提高学生确定自变量取值范围的准确性。

优化课堂互动:设计更加合理的小组活动和问题,确保每个学生都有参与的机会,同时加强对学生的鼓励和引导,提高学生的参与积极性和主动性。

六、展示评价

评价维度 评价要点 评价等级(A. 优秀 B. 良好 C. 合格 D. 待提高)

学生参与度 是否积极参与课堂讨论、回答问题,主动参与探究活动

知识掌握 能否准确理解平行四边形对角线互相平分的性质,熟练运用性质进行证明和计算

思维能力 在观察、猜想、证明过程中,思维的敏捷性、逻辑性和创新性表现如何

合作交流 小组合作中,与小组成员沟通是否顺畅,能否积极贡献自己的想法,倾听他人意见