5.1 原子核的组成 课前导学 2024-2025学年人教版(2019)高中物理选择性必修第三册

文档属性

| 名称 | 5.1 原子核的组成 课前导学 2024-2025学年人教版(2019)高中物理选择性必修第三册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 10:22:33 | ||

图片预览

文档简介

5.1 原子核的组成

基础知识导学

一、天然放射现象

1.1896年,法国物理学家贝可勒尔发现铀和含铀的矿物能够发出看不见的射线.

2.物质发出射线的性质称为放射性,具有放射性的元素称为放射性元素,放射性元素自发地发出射线的现象,叫作天然放射现象.

3原子序数大于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于或等于83的元素,有的也能发出射线.

二、射线的本质

1.α射线:

(1)是高速粒子流,其组成与氦原子核相同.

(2)速度可达到光速的.

(3)电离作用强,穿透能力较弱,在空气中只能前进几厘米,用一张纸就能把它挡住.

2.β射线:

(1)是高速电子流.

(2)它的速度更大,可达光速的99%.

(3)电离作用较弱,穿透能力较强,很容易穿透黑纸,也能穿透几毫米厚的铝板.

3.γ射线:

(1)是能量很高的电磁波,波长很短,在10-10 m以下.

(2)电离作用更弱,穿透能力更强,甚至能穿透几厘米厚的铅板和几十厘米厚的混凝土.

三、原子核的组成

1.质子的发现:1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现了质子.

2.中子的发现:卢瑟福猜想,原子核内可能还存在着一种质量与质子相同,但不带电的粒子,称为中子,查德威克通过实验证实了中子的存在,中子是原子核的组成部分.

3.原子核的组成:原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为核子.

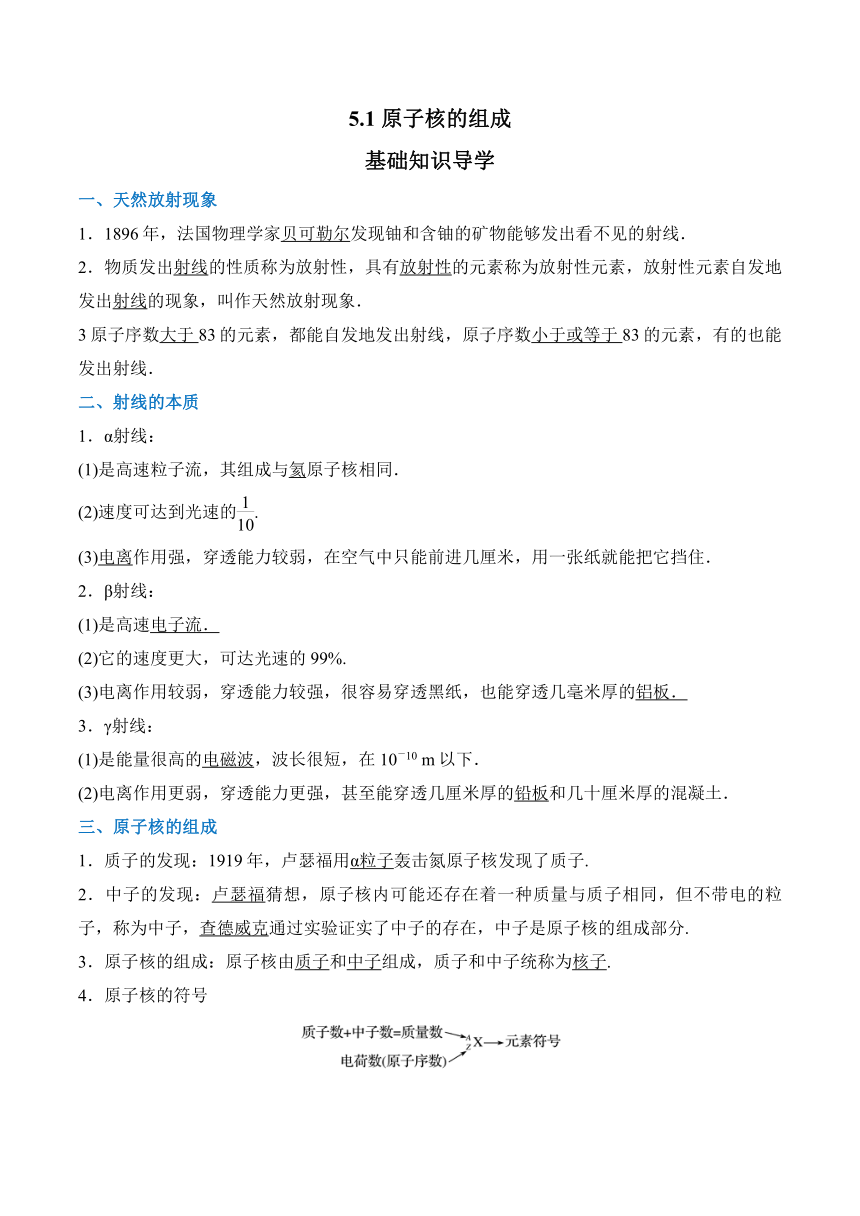

4.原子核的符号

5.同位素:具有相同质子数而中子数不同的原子核组成的元素,在元素周期表中处于同一位置,它们互称为同位素.例如,氢有三种同位素H、H、H.

基础小题试练

1.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )

A.射线是高速运动的电子流

B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下50克

2.“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”获得2023年诺贝尔物理学奖。已知1阿秒等于,则光在真空中1阿秒时间内运动的距离与下列微粒尺度最接近的是( )

A.夸克 B.氢原子 C.尘埃 D.乒乓球

3.关于原子核的有关知识,下列说法正确的是( )

A.天然放射性射线中β射线实际就是电子流,它来自原子核外电子

B.放射性原子核经过α、β衰变致使新的原子核处于较高能级,因此不稳定从而产生γ射线

C.氡222经过衰变变成钋218的半衰期为3.8天,一个氡222原子核四天后一定衰变为钋218

D.比结合能越大,原子核越容易发生衰变

4.根据卢瑟福提出的原子核式结构模型解释α粒子散射实验,使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力是( )

A.原子核对α粒子的库仑引力 B.原子核对α粒子的库仑斥力

C.核外电子对α粒子的库仑引力 D.核外电子对α粒子的库仑斥力

5.扫描隧道显微镜让人类对原子有了直观的感受,下列关于原子结构的说法正确的是( )

A.玻尔的原子结构假说认为核外电子可在任意轨道上运动

B.α粒子散射实验中,绝大多数α粒子发生了大角度散射

C.原子光谱是线状谱,不同原子的光谱可能相同

D.氢原子在激发态自发跃迁时,氢原子能量减少

答案以及解析

1.答案:B

解析:A.γ射线是光子流,故A错误;

B.氢原子辐射光子后,从高轨道跃迁到低轨道,其绕核运动的电子速度增大,动能增大,故B正确;

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变,故C错误;

D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下

故D错误。

故选B。

2.答案:B

解析:真空中光经过1阿秒前进的距离为

夸克的尺寸约为,氢原子的尺寸约为,尘埃的尺寸约为,乒乓球的尺寸约为,故光在真空中1阿秒时间内运动的距离与下列微粒尺度最接近的是氢原子的尺寸。

故选B。

3.答案:B

解析:β衰变的实质是原子核中的一个中子转化成一个质子,同时产生一个电子,这个电子以射线的形式释放出去,A错误;放射性元素经过α、β衰变致使新的原子核处于较高能级,因此不稳定从而产生γ射线,B正确;因为半衰期是统计规律,对单个原子核没有意义,C错误;比结合能越大,原子核越稳定,越不容易发生衰变,故D错误。

4.答案:B

解析:α粒子跟电子相互作用的过程动量守恒,因电子的质量远小于α粒子的质量.所以电子不可能使α粒子发生大角度偏转;因为原子核带正电而α粒子也带正电.故它们间的作用力是库仑斥力作用。

5.答案:D

解析:A.玻尔的原子结构假说认为核外电子的轨道是量子化的,电子只能在特定的轨道上运动,故A错误;

B.α粒子散射实验中,绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿着原来的方向前进,少数α粒子穿过金箔后发生了大角度的偏转,极少数α粒子甚至被反弹回来,故B错误;

C.原子光谱是线状谱,不同原子的光谱不同,故C错误;

D.氢原子在激发态自发跃迁时,辐射光子释放能量,氢原子能量减少,故D正确。

故选D。

基础知识导学

一、天然放射现象

1.1896年,法国物理学家贝可勒尔发现铀和含铀的矿物能够发出看不见的射线.

2.物质发出射线的性质称为放射性,具有放射性的元素称为放射性元素,放射性元素自发地发出射线的现象,叫作天然放射现象.

3原子序数大于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于或等于83的元素,有的也能发出射线.

二、射线的本质

1.α射线:

(1)是高速粒子流,其组成与氦原子核相同.

(2)速度可达到光速的.

(3)电离作用强,穿透能力较弱,在空气中只能前进几厘米,用一张纸就能把它挡住.

2.β射线:

(1)是高速电子流.

(2)它的速度更大,可达光速的99%.

(3)电离作用较弱,穿透能力较强,很容易穿透黑纸,也能穿透几毫米厚的铝板.

3.γ射线:

(1)是能量很高的电磁波,波长很短,在10-10 m以下.

(2)电离作用更弱,穿透能力更强,甚至能穿透几厘米厚的铅板和几十厘米厚的混凝土.

三、原子核的组成

1.质子的发现:1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮原子核发现了质子.

2.中子的发现:卢瑟福猜想,原子核内可能还存在着一种质量与质子相同,但不带电的粒子,称为中子,查德威克通过实验证实了中子的存在,中子是原子核的组成部分.

3.原子核的组成:原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为核子.

4.原子核的符号

5.同位素:具有相同质子数而中子数不同的原子核组成的元素,在元素周期表中处于同一位置,它们互称为同位素.例如,氢有三种同位素H、H、H.

基础小题试练

1.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是( )

A.射线是高速运动的电子流

B.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变

D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下50克

2.“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”获得2023年诺贝尔物理学奖。已知1阿秒等于,则光在真空中1阿秒时间内运动的距离与下列微粒尺度最接近的是( )

A.夸克 B.氢原子 C.尘埃 D.乒乓球

3.关于原子核的有关知识,下列说法正确的是( )

A.天然放射性射线中β射线实际就是电子流,它来自原子核外电子

B.放射性原子核经过α、β衰变致使新的原子核处于较高能级,因此不稳定从而产生γ射线

C.氡222经过衰变变成钋218的半衰期为3.8天,一个氡222原子核四天后一定衰变为钋218

D.比结合能越大,原子核越容易发生衰变

4.根据卢瑟福提出的原子核式结构模型解释α粒子散射实验,使极少数α粒子发生大角度偏转的作用力是( )

A.原子核对α粒子的库仑引力 B.原子核对α粒子的库仑斥力

C.核外电子对α粒子的库仑引力 D.核外电子对α粒子的库仑斥力

5.扫描隧道显微镜让人类对原子有了直观的感受,下列关于原子结构的说法正确的是( )

A.玻尔的原子结构假说认为核外电子可在任意轨道上运动

B.α粒子散射实验中,绝大多数α粒子发生了大角度散射

C.原子光谱是线状谱,不同原子的光谱可能相同

D.氢原子在激发态自发跃迁时,氢原子能量减少

答案以及解析

1.答案:B

解析:A.γ射线是光子流,故A错误;

B.氢原子辐射光子后,从高轨道跃迁到低轨道,其绕核运动的电子速度增大,动能增大,故B正确;

C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的轻核聚变,故C错误;

D.的半衰期是5天,100克经过10天后还剩下

故D错误。

故选B。

2.答案:B

解析:真空中光经过1阿秒前进的距离为

夸克的尺寸约为,氢原子的尺寸约为,尘埃的尺寸约为,乒乓球的尺寸约为,故光在真空中1阿秒时间内运动的距离与下列微粒尺度最接近的是氢原子的尺寸。

故选B。

3.答案:B

解析:β衰变的实质是原子核中的一个中子转化成一个质子,同时产生一个电子,这个电子以射线的形式释放出去,A错误;放射性元素经过α、β衰变致使新的原子核处于较高能级,因此不稳定从而产生γ射线,B正确;因为半衰期是统计规律,对单个原子核没有意义,C错误;比结合能越大,原子核越稳定,越不容易发生衰变,故D错误。

4.答案:B

解析:α粒子跟电子相互作用的过程动量守恒,因电子的质量远小于α粒子的质量.所以电子不可能使α粒子发生大角度偏转;因为原子核带正电而α粒子也带正电.故它们间的作用力是库仑斥力作用。

5.答案:D

解析:A.玻尔的原子结构假说认为核外电子的轨道是量子化的,电子只能在特定的轨道上运动,故A错误;

B.α粒子散射实验中,绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿着原来的方向前进,少数α粒子穿过金箔后发生了大角度的偏转,极少数α粒子甚至被反弹回来,故B错误;

C.原子光谱是线状谱,不同原子的光谱不同,故C错误;

D.氢原子在激发态自发跃迁时,辐射光子释放能量,氢原子能量减少,故D正确。

故选D。

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子