9.诗歌鉴赏(课内) 试卷(含答案解析)-【2025精准备考】2024年中考真题分类汇编

文档属性

| 名称 | 9.诗歌鉴赏(课内) 试卷(含答案解析)-【2025精准备考】2024年中考真题分类汇编 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 382.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 09:39:15 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

诗歌鉴赏(课内)

一、选择题

1.(2024·山东青岛·中考真题)下列对诗句的理解,不正确的一项是( )

A.“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”(《登幽州台歌》)时间易逝,天地辽阔,激发了诗人珍惜时光、奋发进取之志。

B.“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”(《黄鹤楼》)日暮时分,江上烟波浩渺之景,使得诗人的思乡之情更浓。

C.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”(《登飞来峰》)不怕浮云遮挡远望的视线,表现出诗人的远大抱负和大无畏精神。

D.“年少万兜鍪,坐断东南战未休。”(《南乡子·登京口北固亭有怀》)词人歌颂孙权年少有为、不畏强敌,表达了对英雄的渴慕之情。

2.(2024·内蒙古通辽·中考真题)东东准备了古诗《酬乐天扬州初逢席上见赠》和你一起学习,请选出理解有误的一项( )

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

A.题目中“酬”是以诗相答的意思。作者在酒宴上收到白居易的赠诗《醉赠刘二十八使君》,遂作此诗答谢。

B.首联中“二十三年”写出了白居易被贬时间之长,表达了作者对白居易屡遭贬谪、怀才不遇的深切同情。

C.颔联借用典故,借“闻笛赋”表达对友人的思念,借“烂柯人”抒发诗人对岁月流逝、人事变迁的感叹。

D.颈联和尾联都表达了诗人乐观进取、积极向上的人生态度。后人常用颈联说明新事物必将取代旧事物的道理。

3.(2024·四川雅安·中考真题)过零丁洋

文天祥(宋)

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

下列关于这首诗的赏析,有误的一项是( )

A.首联回顾身世,意在暗示诗人自己久经磨炼、无论什么艰难困苦都无所畏惧。

B.颔联运用比喻的修辞手法,将国家和个人命运紧密相连,抒写了国破家亡的悲哀、

C.颈联中,“惶恐”和“零丁”反复出现,这是诗人写作诗歌时为了讲究句式整齐和前后呼应而采取的手法,只起了押韵的作用。

D.全诗饱含沉痛悲凉的感情,既叹国家命运又叹自身,把家国之恨、艰难困厄渲染到极致。尤其最后一句由悲而壮,慷慨激昂,以磅礴的气势、高亢的语调显示出诗人的民族气节和舍生取义的生死观。

4.(2024·新疆·中考真题)雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.一二句用比喻和夸张渲染战前敌军压境、我车严阵以待的危急形势和紧张气氛。

B.三四句分别从视觉和听觉写出战争规模大、战斗持续久,正面写出战争的悲壮。

C.最后两句用燕昭王招揽贤士的典故,含蓄表达将士们舍身忘死报效朝廷的决心。

D.这首诗把一场战争高度集中在昼夜的时间里加以表现,构思奇特,想象丰富。

5.(2024·天津·中考真题)下面对《望岳》一诗的赏析,不恰当的一项是( )

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

A.开篇两句以问答形式,写泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断,表现了泰山雄伟阔大的气势。

B.第四句写泰山割开了“昏”“晓”两个天地,“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿。

C.五、六句描写静景,勾勒出一幅层云生起、飞鸟归林的画面,此景触发了诗人的归隐之情。

D.最后两句写诗人决心登上泰山绝顶俯视群山,表现出诗人的远大志向和广阔胸怀。

二、填空题

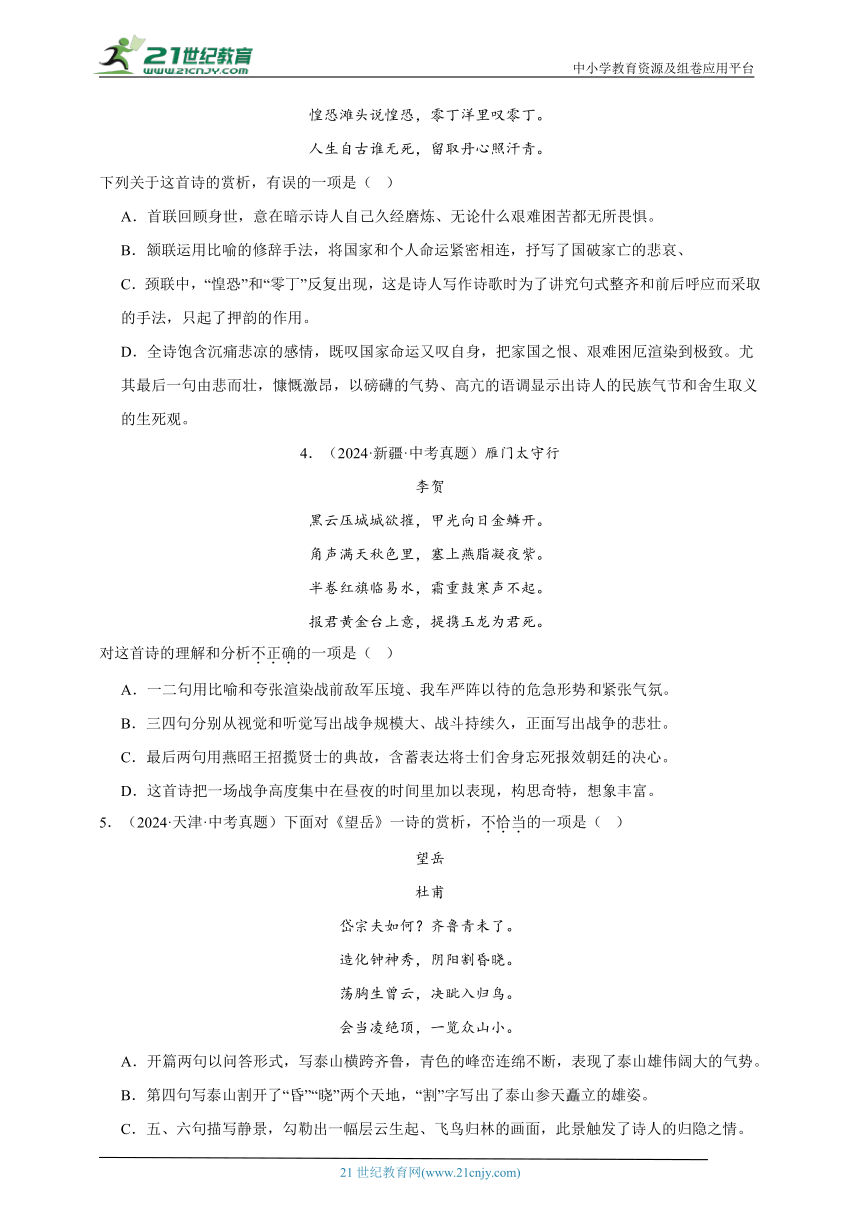

6.(2024·山西·中考真题)请赏读下面这幅书法作品,选用其中合适的四字词语,填入诗句点评的空缺处。

诗句

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。(秋瑾《满江红》)

点评

写出了词人不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出______的“竞雄”精神。

三、诗歌鉴赏

(2024·海南·中考真题)阅读下面古诗,完成下面小题。

望岳

【唐】杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

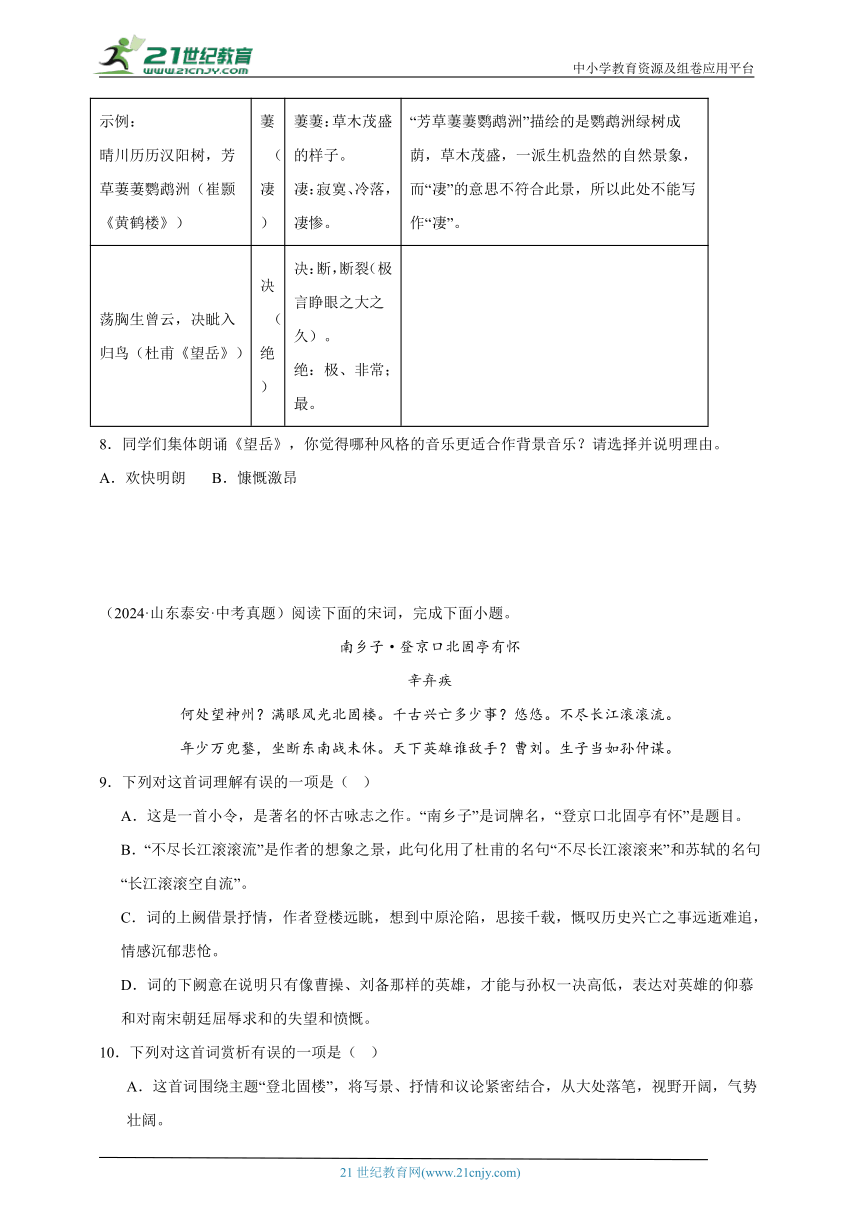

7.下面是李杨同学的学习笔记,请你帮他补全表格中的内容。

诗句 易混淆字 词义 探究结果

示例: 晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲(崔颢《黄鹤楼》) 萋(凄) 萋萋:草木茂盛的样子。 凄:寂寞、冷落,凄惨。 “芳草萋萋鹦鹉洲”描绘的是鹦鹉洲绿树成荫,草木茂盛,一派生机盎然的自然景象,而“凄”的意思不符合此景,所以此处不能写作“凄”。

荡胸生曾云,决眦入归鸟(杜甫《望岳》) 决(绝) 决:断,断裂(极言睁眼之大之久)。 绝:极、非常;最。

8.同学们集体朗诵《望岳》,你觉得哪种风格的音乐更适合作背景音乐?请选择并说明理由。

A.欢快明朗 B.慷慨激昂

(2024·山东泰安·中考真题)阅读下面的宋词,完成下面小题。

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

9.下列对这首词理解有误的一项是( )

A.这是一首小令,是著名的怀古咏志之作。“南乡子”是词牌名,“登京口北固亭有怀”是题目。

B.“不尽长江滚滚流”是作者的想象之景,此句化用了杜甫的名句“不尽长江滚滚来”和苏轼的名句“长江滚滚空自流”。

C.词的上阙借景抒情,作者登楼远眺,想到中原沦陷,思接千载,慨叹历史兴亡之事远逝难追,情感沉郁悲怆。

D.词的下阙意在说明只有像曹操、刘备那样的英雄,才能与孙权一决高低,表达对英雄的仰慕和对南宋朝廷屈辱求和的失望和愤慨。

10.下列对这首词赏析有误的一项是( )

A.这首词围绕主题“登北固楼”,将写景、抒情和议论紧密结合,从大处落笔,视野开阔,气势壮阔。

B.“千古兴亡多少事?悠悠”中“悠悠”一词,一语双关,既指时间漫长久远,又指词人思绪之无穷。

C.“生子当如孙仲谋”,化古人之语入词,通过用典,暗示词人自己有发愤图强、收复失地的伟大理想。

D.全词三问三答,自相呼应,由眼前之景到报国无门的追忆,再到对英雄人物的呼唤,层次分明,意境深远。

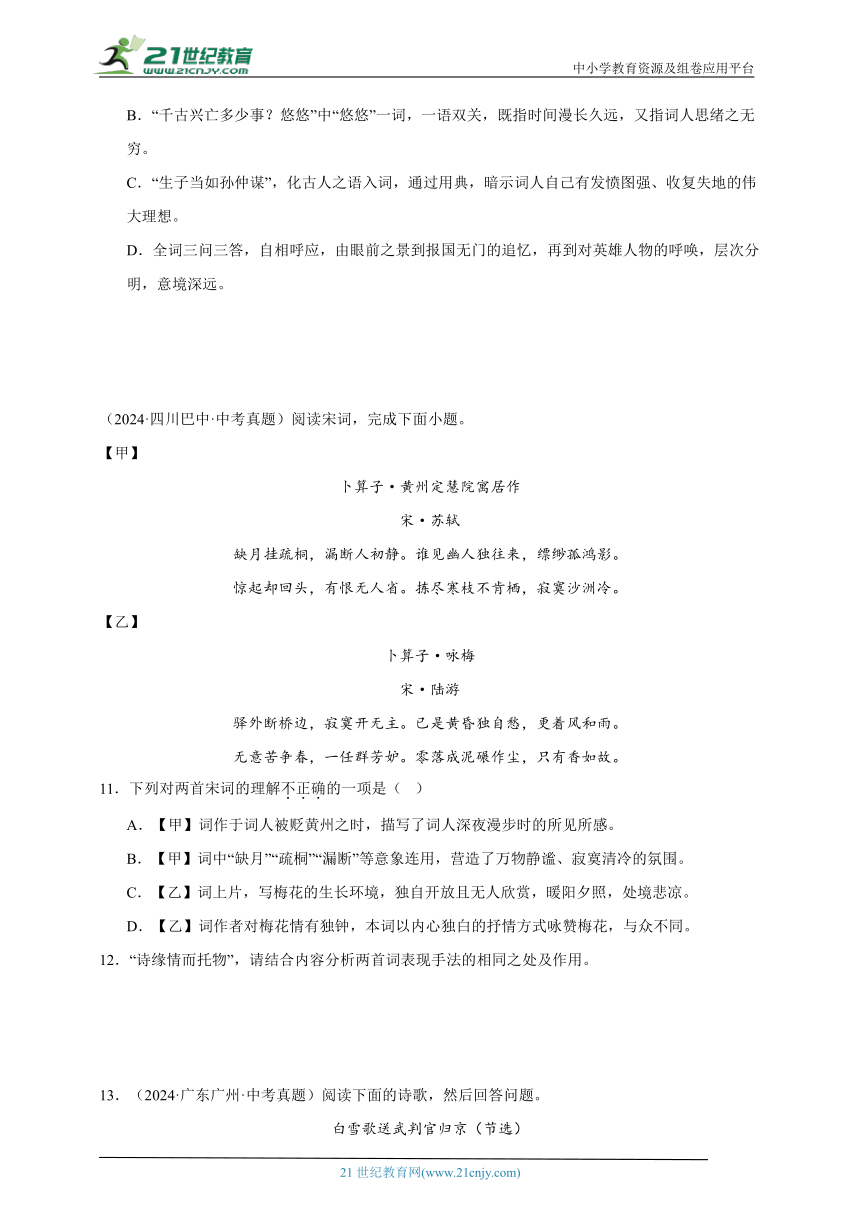

(2024·四川巴中·中考真题)阅读宋词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【乙】

卜算子·咏梅

宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

11.下列对两首宋词的理解不正确的一项是( )

A.【甲】词作于词人被贬黄州之时,描写了词人深夜漫步时的所见所感。

B.【甲】词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象连用,营造了万物静谧、寂寞清冷的氛围。

C.【乙】词上片,写梅花的生长环境,独自开放且无人欣赏,暖阳夕照,处境悲凉。

D.【乙】词作者对梅花情有独钟,本词以内心独白的抒情方式咏赞梅花,与众不同。

12.“诗缘情而托物”,请结合内容分析两首词表现手法的相同之处及作用。

13.(2024·广东广州·中考真题)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

白雪歌送武判官归京(节选)

岑参

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

(1)歌行和律诗是两种不同的诗歌体裁,这首诗的体裁是哪一种?

(2)请从细节描写的角度赏析“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”。

(2024·黑龙江大庆·中考真题)使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

14.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.本诗是一首边塞诗,内容为诗人出使边塞途中的所见所感。“塞上”指边境地区,也泛指北方长城内外。

B.首联点题,交代地点及事由。“单车”表明轻车简从,写出了诗人行程中内心的失意情绪,这种情绪贯穿全诗。

C.颔联运用比喻手法,写自己好像“征蓬”一样随风飘转出关塞,又恰似“归雁”一般进入胡天,即景生情,以景物自比。

D.尾联与首联呼应,继续写出使一事,故事似乎还要延续下去,但诗歌却于此戛然而止,给人留下回味的余地。

15.王维的诗歌具有“诗中有画”的特点,请结合颈联谈谈你的理解。

(2024·四川内江·中考真题)阅读杜甫《春望》,完成下面小题。

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

16.首联的“ ”和“ ”二字描绘出衰败凄凉的景象,虽是写景,但实为抒情。

17.颔联与白居易的“几处早莺争暖树”“乱花渐欲迷人眼”同是写花鸟,二者表达的情感有何不同?请简要分析。

(2024·黑龙江牡丹江·中考真题)赏析《定风波》,完成下面小题。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

18.请描述“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”展现的画面。

19.小序中写到“道中遇雨”“同行皆狼狈,余独不觉”,请结合词句说说作者的生活态度。

(2024·北京·中考真题)阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成下面小题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

①八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

②南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

③俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

④安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

20.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

诗人描述自己的遭际,将自然环境与生活情景的描写相结合。远看,风卷屋茅,四散飘落;近看,① ,穿竹林而去;屋内是破旧的“布衾”、睡相不好的“娇儿”和连绵的② 。

21.诗人写被秋风卷走的屋茅用了“三重”,写自己期待的“广厦”用了“千万间”。其中的“三”和“千万”都不是确定的数量,而是言其多。说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情。

22.(2024·吉林长春·中考真题)朱自清在《经典常谈》中写道:“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。”这一观点在杜甫《春望》中是如何体现的?

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

23.(2024·黑龙江·中考真题)阅读古诗文,完成下面小题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

体会诗中结尾两句的含义。

24.(2024·黑龙江绥化·中考真题)赏析文天祥的《过零丁洋》,按要求回答问题。

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

(1)下列赏析有误的一项是( )

A.诗的开头,作者回顾身世,意在暗示无论什么艰难困苦都无所畏惧。

B.颔联运用比喻手法:大宋国势危亡如风中柳絮,自己一生坎坷如雨中浮萍。将国家命运和个人命运紧密相连,抒写了国破家亡的悲哀。

C.颈联“惶恐”“零丁”反复出现,渲染作战环境的险恶。

D.这是一首永垂千古的述志诗,全诗格调沉郁悲壮,浩然正气贯长虹。

(2)请说说尾联运用的抒情方式及表达的情感。

(2024·陕西·中考真题)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

赤壁

[唐]杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

25.诗歌前两句借事(物)起兴,请简述这两句所记之事。

26.后两句论史抒怀,表达了作者怎样的思想情感?

27.(2024·河南·中考真题)阅读下面一首诗,回答问题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

这首诗抒发了诗人哪些情感?请结合诗歌内容简要分析。

28.(2024·四川凉山·中考真题)阅读下面这首诗,按要求回答问题。

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

(1)下列诗句中与“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”体现的人生态度最为接近的是哪一项?( )

A.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

B.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

C.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

D.回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

(2)苏轼《蝶恋花·密州上元》里说:“击鼓吹箫,却入农桑社。”这个古老的风俗在本诗颈联有所体现,请描绘这一联的画面。

《诗歌鉴赏(课内)》参考答案

题号 1 2 3 4 5

答案 A B C B C

1.A

【详解】本题考查对诗词内容的赏析。

A.“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”诗意为:“想到那苍茫辽阔的宇宙,天长地久,而人生却是如此短暂,怎能不让人悲伤得热泪纵横呢?”这两句诗表达了诗人对宇宙永恒、人生无常的深刻感慨,以及他在面对广袤天地时产生的孤独、无助和悲凉的情感。并没有激发诗人珍惜时光、奋发进取之志的意思;

故选A。

2.B

【详解】本题考查理解分析诗句内容。

B.首联“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”中的“二十三年”并非指白居易被贬的时间,而是指作者刘禹锡自己被贬谪到巴山楚水这些荒凉之地的时间。这句诗表达的是作者对自己长时间被贬、身世飘零的感慨,而非对白居易的同情。故B项理解有误。

故选B。

3.C

【详解】本题考查对诗歌内容的理解与分析。

C.选项错误在于对“惶恐”和“零丁”的理解过于表面化。在《过零丁洋》这首诗中,“惶恐”和“零丁”不仅是地名的直接引用(惶恐滩和零丁洋),更重要的是它们蕴含了诗人内心的情感与处境。其中,“惶恐”既指地名,又表现了诗人对时局的忧虑和国家命运的惶恐不安;“零丁”同样既指地名,也形象地反映了诗人孤苦伶仃的处境和内心的悲凉。这两个词在此处并非仅仅为了押韵和句式整齐,而是深刻地表达了诗人的情感和思想。

故选C。

4.B

【详解】本题考查诗歌内容理解赏析。

B.“正面写出战争的悲壮”有误,三四句“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意为:号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。诗人没有直接描写短兵相接的战争场面,而是从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托出战地悲壮、凝重的场面,侧面写出战争的悲壮;

故选B。

5.C

【详解】本题考查对诗歌内容的理解与分析。

C.五、六句“荡胸生曾云,决眦入归鸟”描写的是动态之景,而非静景。这两句写的是山中云气层出不穷,心胸为之荡漾;因长时间目不转睛地望着翩翩归鸟,所以感到眼眶有似决裂。这两句展现了诗人对泰山景色的热爱,并非触发了诗人的归隐之情;且联系“会当凌绝顶,一览众山小”可知,作者由望岳而生登临峰顶之意愿,表达了 诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,显示出他坚韧不拔的性格和远大的政治抱负;

故选C。

6.鉴湖女侠

【详解】本题考查书法鉴赏和诗句赏析。

该书法作品是1939年,周恩来为其表妹的题词“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光”,对表妹寄予厚望,鼓励其向秋瑾学习。

秋瑾,号竞雄,别署鉴湖女侠,浙江绍兴人。中国女权和女学思想的倡导者,近代民主革命志士。本词作于光绪二十九年(1903),时作者与丈夫寓居北京。秋瑾目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心寻求救国之道,后于1904年东渡日本留学。“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”是说今生我虽然身子不在男儿的行列,但是我的心,要比男子的心还要刚烈。这四句是秋瑾的自我写照,她运用“身”与“心”“列”与“烈”两句四字谐音和意义不同的显著变化,通过身与心的对比与反衬,写出了自己不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出“鉴湖女侠”的“竞雄”精神,同时也表达了自己远大的抱负和志向。故选用该书法作品中的“鉴湖女侠”最为合适。

7.“荡胸生曾云,决眦入归鸟”描绘了诗人望见层层云气升腾,心胸为之荡漾,张大眼睛远望归鸟入山的景象。而“绝”的意思不符合此景,所以此处不能写作“绝”。 8.B慷慨激昂。理由:《望岳》一诗表达了诗人俯瞰众山的壮志豪情。慷慨激昂的音乐能够更好地烘托出诗歌所传达的豪迈、壮阔的情感氛围,与诗歌的主题和情感相契合。

【导语】杜甫的《望岳》描绘了泰山的雄伟壮丽和其对自然景象的崇敬之情。全诗通过高度凝练的语言将眼前的景色和内心的豪情融合,表达出诗人对攀登高峰、俯视众山的壮志豪情,以及对自然力量的赞美与敬畏。

7.本题考查理解古诗内容。

作答时先理解诗句含义,“荡胸生曾云,决眦入归鸟”的意思是:层层叠叠的云气升腾,使人心胸为之荡漾。极力张大眼睛远望归鸟入山。“决眦”极言睁眼之大之久,这句诗生动地描写出诗人被泰山景色所吸引,全神贯注张大眼睛远望归鸟入山的状态。 接着分析字词含义,结合整体意境判断,从诗句所营造的意境出发,判断字词的准确性。“决”指断,断裂(极言睁眼之大之久),这个字强调了诗人因被泰山的壮丽景色所震撼,极力睁大双眼的状态,体现出诗人对泰山景色的专注和惊叹,这符合整首诗的意境。而“绝”的含义与诗句中想要表达的睁大双眼远望归鸟的情境不相符,所以此处不能写作“绝”。

8.本题考查理解诗歌的情感和阅读拓展。

《望岳》这首诗通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,表达了诗人对泰山的赞美、敬仰之情以及对宏大、壮美事物的向往和追求。诗中充满了豪迈、壮阔的情感,诗人以一种积极向上、奋发进取的态度来描写泰山,表达了自己渴望登上绝顶、俯瞰众山的壮志豪情。选项B“慷慨激昂”的音乐风格往往具有强烈的节奏感和宏大的气势,能够增强诗歌所传达的豪迈、壮阔之感,与诗人的壮志豪情相得益彰;选项A“欢快明朗”的音乐风格通常给人轻松、愉快的感觉,更适合表现活泼、欢乐的场景,与《望岳》所表达的豪迈壮阔、壮志豪情不相符;

故选B。

9.B 10.D

【解析】9.本题考查诗词内容理解。

B.“‘不尽长江滚滚流’是作者的想象之景”有误。本词是词人辛弃疾登临京口(即镇江)北固亭时,触景生情,词人胸中倒来倒去的不尽愁思和感慨,就犹如眼前长流不息的江水一般。北固亭在今镇江市北固山上,下临长江,三面环水。因此,“不尽长江滚滚流”是作者眼见实景,而不是想象之景。

故选B。

10.本题考查诗词与赏析。

D.“报国无门的追忆”“对英雄人物的呼唤”有误。“年少万兜鍪,坐断东南战未休”意思是孙权年纪轻轻就统率千军万马,雄据东南一隅,奋发自强,战斗不息,何等英雄气概!词人热情歌颂了孙权的不畏强敌,坚决抵抗的精神,讽刺当朝统治者的懦弱无能,苟且偷安。表达了作者渴望像古代英雄人物那样金戈铁马,收复祖国山河、为国效力的壮烈情怀。作者通过赞美年轻的孙权雄踞江东,与曹操、刘备抗衡,意在表达渴望建功立业(收复失地)的壮志,同时也暗含年华老去、报国无门的愤懑,以及对统治者偏安江南、不思复国的慨叹。应改为“报国无门的愤懑”“对英雄人物的歌颂敬佩”。

故选D。

11.C 12.表现手法:托物言志。【甲】词借孤鸿表明个人志趣,表现作者不与世俗同流合污,高洁自持,对理想的坚守。【乙】词中词人以梅喻人,梅花纵使凋落于地,马踏车碾成为尘埃,仍是香气不改,精神犹在。表现了词人独立不倚,坚持正义,不与世俗同流合污的高洁志趣。

【解析】11.本题考查诗歌内容的理解和分析

C.在乙词中提到“更着风和雨”,这里说的是梅花所处的环境是风雨交加的,而不是“暖阳夕照”;

故选C。

12.本题考查分析表现手法和对比阅读。

甲词中,苏轼通过对孤鸿这一形象的细致刻画来抒发自己的情感和表达自己的志向。词中孤鸿“惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,孤鸿的孤独、寂寞以及它的高洁(拣尽寒枝不肯栖)与词人在被贬黄州后的心境和他坚守自我、不随波逐流的品格相呼应,因此这里运用的是托物言志的手法。

在乙词里,陆游以梅花作为寄托情感和表达志向的载体。梅花生长在“驿外断桥边”,无人欣赏且遭受“风和雨”的侵袭,但它“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,梅花在恶劣环境中独自开放,不与百花争艳,即使凋零化为尘土依然香气不变,这与词人自身的境遇和他坚持正义、不同流合污的高洁志趣相契合,所以也是托物言志的手法。

甲词中托物言志的作用:孤鸿的“缥缈”“惊起”“有恨无人省”“拣尽寒枝不肯栖”等特征,反映出苏轼被贬黄州后内心的孤独、惆怅以及他在困境中对自己理想和人格的坚守。孤鸿就像是苏轼的化身,它在世间独自徘徊,不被人理解,却依然保持着自己的高洁,这种高洁就是不与世俗同流合污。通过对孤鸿这一形象的塑造,苏轼将自己内心复杂的情感和对人生的态度寄托其中,生动地展现了他在困境中坚守自我、不愿随波逐流的高洁志趣。

乙词中托物言志的作用:梅花所处的环境恶劣,“驿外断桥边”“寂寞开无主”“更着风和雨”,这象征着词人在现实生活中所处的艰难处境。而梅花“无意苦争春,一任群芳妒”体现了它不与世俗争名逐利的品质,“零落成泥碾作尘,只有香如故”则进一步强调了梅花即使在遭受磨难后依然保持着自己的本质和香气,这与词人在复杂的社会环境中坚持正义、保持自身高洁品格的精神相一致。以梅花喻人,把梅花的遭遇和品格与词人的经历和理想相结合,深刻地表现了词人独立不倚、坚持正义、不与世俗同流合污的高洁志趣,使词人的情感和志向得到了含蓄而又深刻的表达。

13.(1)歌行体

(2)

示例:掣是拉、扯的意思,“风掣红旗冻不翻”运用细节描写,描绘出风刮得挺猛,但辕门上的红旗却一动也不动,它已被冰雪冻结的情景,既写出了天气的奇寒,又借在风中坚强挺立的红旗象征着戍边将士昂扬的精神。

【详解】(1)本题考查文学常识。

《白雪歌送武判官归京》 属于歌行体古诗,而不是七言律诗。这首诗以其独特的艺术表现和情感表达,展现了边塞的风光和作者的情感。在诗歌的体裁上,它属于歌行体,这是一种相对自由的诗歌形式,不严格遵循律诗的平仄和押韵规则。歌行体古诗通常篇幅较长,形式自由,能够更自由地表达诗人的情感和思想。相比之下,七言律诗有严格的平仄和押韵要求,每句七个字,每首八句,中间两联需要对仗,而《白雪歌送武判官归京》句数超过八句,并不符合这律诗要求,因此它不属于七言律诗 。

(2)本题考查赏析诗句。

“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”写送客送出军门,时已黄昏,又见大雪纷飞,看到一个奇异景象:尽管风刮得挺猛,辕门上的红旗却一动也不动,它已经被冰雪冻结了。这一生动而反常的细节传神地写出了天气奇寒。生动逼真地表现了红旗被冻住,被风扯着也不飘动的情状。“纷纷暮雪”与“风掣红旗冻不翻”形成了强烈的视觉对比,既展现了边塞的壮美景色,又通过红旗在风雪中的坚韧形象,隐喻了戍边将士不畏艰难、英勇斗争的精神风貌 。

14.B 15.王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”完美诠释了其“诗中有画”的艺术特色。诗句以简练之笔,勾勒出大漠的辽阔、孤烟的直挺、长河的蜿蜒与落日的浑圆,画面感极强,使读者仿佛亲眼目睹了那壮丽而孤寂的塞外风光,意境深远,令人回味无穷。

【解析】14.本题考查内容理解。

B.有误,首联写诗人形单影只的情状,表达了诗人此时内心的孤寂之感;颔联承接首联,直抒内心感受,诗人觉得自己好像“征蓬”一样随风飘转出关塞,又恰似“归雁”一般进入胡天,更传达出漂泊无定的内心感受;前两联还是在个人荣辱浮沉的小圈子里打转,颈联则画风一转,境界转而阔大起来。“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句,笔力苍劲,意境雄浑,画面开阔;尾联与首联呼应,继续写出使一事,经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见前线统帅,一问才知道“都护在燕然”,将军正在前线呢!这里诗人情绪已经高涨起来,似为前线大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感,表现出诗人的达观。此项“……失意情绪,这种情绪贯穿全诗”有误。

故选B。

15.本题考查诗句赏析。

首先分析诗句如何构建出一幅生动的画面,接着探讨诗句所营造的意境,然后分析诗句中蕴含的情感,探讨王维如何运用艺术手法实现“诗中有画”,最后总结王维诗歌“诗中有画”的特点。

示例:王维的《使至塞上》的颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”深刻体现了其诗歌“诗中有画”的独特魅力。此句以精炼的语言,用“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等意象,勾勒出一幅辽阔壮丽的塞外风光图:无垠的沙漠中,一缕孤烟直插云霄,显得格外醒目;远处,长河如带,蜿蜒流淌,落日浑圆,悬于天际,将天际染成一片金黄。王维通过细腻的笔触,将视觉、情感与意境完美融合,使读者仿佛亲眼目睹了这番景象,感受到了大漠的辽阔与落日的壮美。这种“诗中有画”的特点,不仅在于对自然景色的生动描绘,更在于通过画面传达出的深远意境,让人在欣赏美景的同时,也能感受到诗人内心的情感波动与哲思。他善于运用自然元素构建诗歌的意象世界,使诗歌具有了强烈的画面感和感染力,从而达到了“诗中有画,画中有诗”的艺术效果。

16. 破 深 17.杜甫在诗中,通过描写花鸟的意象,表达了感时伤世的情怀,他因为国家战乱而感伤,看到花儿都仿佛在落泪,鸟儿也让他感到惊心。而白居易则在诗中描绘了早春的生机与美好,早莺争暖树、乱花迷人眼,表达了诗人对春天美景的喜爱和欣赏之情。因此,两者在表达情感上有着明显的区别。

【解析】16.本题考查诗歌内容理解。

“国破山河在,城春草木深”意为:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。“破”是被攻破的意思,在这里是指国都被攻破了,也含有国都残破的意思,生动写出了国都沦陷、城池残破的景象,令人触目惊心;“深”在这里指草木疯长、无人打理,写出了人民四处离散,无心打理草木的景象,暗示了战乱带来的痛苦,令人满目凄然。诗人通过这些景象,传达出对战乱造成的破败和毁灭的深刻感慨,抒发了自己的忧国忧民之情。因此,“破”和“深”二字不仅是描绘景物的词语,更是诗人情感的抒发。

17.本题考查诗歌主旨情感理解。

《春望》中的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,花无情而有泪,鸟无恨而惊心,花鸟是因人而具有了怨恨之情。这里的“花”和“鸟”并非单纯地描绘春天的美好,而是被赋予了更深层次的情感内涵。诗人因感叹时事,内心痛苦,所以看到美丽的花朵也似乎在流泪;听到鸟儿的叫声,也让他感到心惊胆战。此处诗人触景生情,移情于物的手法,凝聚着杜甫因时伤怀,苦闷沉痛的忧愁之情。

《钱塘湖春行》中的“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”,莺鸟在树上争抢温暖的巢穴,繁花似锦,令人目不暇接。写仰视所见禽鸟的活动,争暖树的早莺,啄春泥的新燕,这里的“花”和“鸟”更多地是被用来描绘春天的美好和生机,表现出诗人对春天美景的喜爱之情。因此,两首诗都写了花鸟,但是情感表达上有明显区别。

18.示例:词人出游遇雨,对穿林打叶的风雨并不留意,依然不慌不忙,在雨中吟咏长啸,聆听雨韵,思索人生。 19.示例:“谁怕?一蓑烟雨任平生”,可以看出词人“道中遇雨”的从容,表现了词人乐观旷达的生活态度。

【解析】18.本题考查学生描述诗句画面的能力。

描绘画面,就是发挥联想和想象,用生动形象的语言描述诗句中展现的画面和意境。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”意思是:不要害怕树林中风雨的声音,何妨放开喉咙吟唱从容而行。据此添加动作等细节描写进行描述即可。

示例:细密的春雨打得竹叶刷刷地作响,诗人穿着蓑衣和芒鞋,手持竹杖,有时长啸,有时吟唱着诗,不慌不忙,轻快从容地在竹林中前行。

19.本题考查作者情感。

这首词是作者因乌台诗案被贬的第三年所作。词人借途中遇风雨的生活小事,抒写了作者任天而动、苦乐随缘、开朗达观、意存归隐的人生态度和坦荡胸怀。

词中“谁怕?一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”中的“烟雨”“风雨”一语双关,“雨”原指自然界中的现象,即“沙湖道中”遇到下雨。而结合背景看,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使的第三个春天,他由自然中的风雨想到了人生中所经历的困难,这些挫折和不顺也如同风雨一样袭击而来。由此可知,“风雨”隐喻仕途(或人生)挫折(或困境)。

再由“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”可知,词人虽然历经“风雨”,屡遭挫折,身处逆境。“同行皆狼狈,余独不觉”,别人遇到这种情况紧张慌乱,但作者不畏惧,不颓丧,依然笑傲人生,乐观旷达,对生活满怀希望,表现了他积极自信、乐观旷达的生活态度。

20. 群童抱茅 雨水 21.①“三重”茅被风卷走,侧面烘托出深秋时节,狂风呼号,气候恶劣,凸显了诗人生活的艰辛,也暗示着社会动荡,民生疾苦,表达了诗人对现实的深切感受。②“千万间广厦”的渴望表达了诗人对天下寒士的深切关怀和博大胸襟,彰显出他崇高的理想追求和博大的人道主义情怀。

【解析】20.本题考查内容理解。

结合题干“穿竹林而去”可知,定位到第②段,结合“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去”可知南村的一群儿童欺负我年老没力气,居然忍心在我眼前做出盗贼的事来,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了,故第①空可填:群童抱茅;

结合题干“娇儿”“连绵的”可定位到第③段,结合“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”可知布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的,孩子睡相不好,胡蹬乱踢,把被子蹬破了。(因为)屋顶漏雨,床头都没有一点干的地方,像线条一样的雨点下个没完。当时的处境非常窘迫,连绵的大雨更显凄凉。故第②空可填:雨水。

21.本题考查情感赏析。

结合“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”可知大风起势迅猛。“风怒号”三字,音响宏大,犹如秋风咆哮。一个“怒”字,把秋风拟人化,从而使下一句不仅富有动作性,“卷”走“三重茅”,而且富有浓烈的感彩——诗人好不容易盖了这座茅屋,刚刚定居下来,秋风却怒吼而来,卷起层层茅草,使得诗人焦急万分。“三重”是虚指,写出了被卷走的茅草之多,一方面,侧面写出了风的大,另一方面,也暗示诗人非常在意被卷走的茅草,诗人如此在意是因为生活非常穷困,物质上比较拮据,由此可知“三重”极言当时环境的恶劣,烘托了凄惨、悲凉的景象,也反映了当时社会的惨状,战况惨烈,民不聊生,表达了作者对天下百姓的担忧。

“千万”是虚指,写出了广厦之多,诗人希望有多多的广厦来庇护天下的寒士们,让他们有一个能遮风挡雨、安居乐业的地方。表现了诗人对百姓的关怀和个人崇高的理想。结合“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”可知,诗人前后用七字句,中间用九字句,句句蝉联而下,而表现阔大境界和愉快情感的词如“广厦”、“千万间”、“大庇”、“天下”、“欢颜”、“安如山”等等,又声音宏亮,从而构成了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势,恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处”、“长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放的激情和火热的希望。这种奔放的激情和火热的希望,咏歌不足以表达,所以诗人发出了由衷的感叹:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”抒发作者忧国忧民的情感,表现了作者推己及人、舍己为人的高尚风格,诗人的博大胸襟和崇高理想,至此表现得淋漓尽致。据此可概括作答。

22.《春望》描写了国都沦陷,城池残破,战火纷飞,亲人离散,土地荒芜,百姓流离失所、生活困顿的景象,反映了当时国家的现状,表达了作者忧国忧民、感时伤怀的情感。从而使诗歌在领域、主题价值方面都呈现了新境界。

【详解】本题考查诗歌内容的理解分析。

“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了”意思是杜甫的诗歌内容不仅继承了前人描写真实生活,而且扩大了领域反映大时代背景下人们的生活,开辟了新世界。他的诗歌不仅是文学作品,表现出强烈的社会责任感和对现实的深切思考,更具有极高的历史研究价值。

“国破山河在,城春草木深”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。“城春”当指春天花草树木繁盛茂密,烟景明丽的季节,可是由于“国破”,国家衰败,国都沦陷而失去了春天的光彩,留下的只是颓垣残壁,只是“草木深”。写出了当时春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”我感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;我内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。诗人痛感国破家亡的苦恨,越是美好的景象,越会增添内心的伤痛。这联通过景物描写,借景生情,移情于物,表现了诗人忧伤国事,思念家人的深沉感情;

“烽火连三月,家书抵万金。”战火已经连续不断地进行了一个春天,仍然没有结束,“家书抵万金”,含有多少辛酸、多少期盼,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情,也反映出亲人离散、百姓流离失所的社会现象;

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火连月,家信不至,国愁家忧齐上心头,内忧外患纠缠难解。自离家以来一直在战乱中奔波流浪,而又身陷于长安数月,头发更为稀疏,用手搔发,顿觉稀少短浅,简直连发簪也插不住了。诗人由国破家亡、战乱分离写到自己的衰老,表现了诗人内心的痛苦和愁怨,显示出诗人伤时忧国、思念家人的真切形象,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情怀。

23.这两句诗写诗人无畏困难和挑战的决心和信念,表达了诗人高瞻远瞩、无所畏惧的豪情壮志,以及对政治前景和人生未来的乐观和坚定信念。同时,它也揭示了“站得高才能看得远”的哲理,具有普遍的启示意义。

【详解】本题考查诗歌主旨情感理解。

“不畏浮云遮望眼”一句,字面意义是说不怕层层浮云遮挡我远望的视线,实际上是借“浮云”这个意象,暗指那些奸邪小人、消极事物,它们可能会遮挡、阻碍人们向前看、向上看的视线。但是,诗人却表示“不畏”,这显示了他高瞻远瞩、无所畏惧的勇气和决心。“自缘身在最高层”一句,则揭示了诗人不畏浮云的原因,即因为他“身在最高层”。这里的“最高层”,既指他登临的飞来峰上的高塔,也暗指他的政治立场和人生境界。诗人站在最高层,自然能够看得更远,不会被浮云所遮挡,也象征着他站在政治和人生的高地上,具有超越世俗、洞察一切的眼光和胸怀。据此分析作答即可。

24.(1)C

(2)示例一:直接抒情(直抒胸臆):抒发诗人以死明志,为国捐躯的豪情壮志。表现了崇高的民族气节。

示例二:直接抒情(直抒胸臆):慷慨陈词,直抒胸中正气,表现出舍生取义、视死如归的坚定信念和昂扬斗志。

【详解】(1)本题考查内容理解。

C.赏析有误。颈联“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”意思是:惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,可叹我零丁洋里身陷元虏自此孤苦无依。皇恐滩是赣江十八滩之一,水流湍急,令人惊恐,也叫惶恐滩。文天祥起兵勤王时曾路过这里。零丁洋在今广东省珠江15里外的崖山外面,现名伶丁洋,文天祥兵败被俘,押送过此。前者为追忆,后者乃当前实况,两者均亲身经历。一身为战将,一为阶下囚。故作战将,面对强大敌人,恐不能完成守土复国的使命,惶恐不安;而作为阶下囚,孤苦伶仃,只有一人。此句对仗工整,出语自然,以对两件令人痛心的具体情境的感慨,强化了诗人内心的隐痛叙写,流露出诗人的一腔悲愤和盈握血泪。而非“渲染作战环境的险恶”。

故选C。

(2)本题考查抒情方式和思想情感。

尾联“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”意思是:自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。此句直抒胸臆,悲壮激昂、掷地有声,以磅礴的气势、高亢的语调显示了诗人的民族气节和舍生取义的生死观,表达了诗人赤诚的爱国情怀和视死如归的崇高精神,激励了无数的爱国之士为了民族大业而抛头颅、洒热血。

25.从沙中发现了一根折断的铁戟,拿起来自己磨洗,认出那是数年前赤壁之战的遗物。 26.诗人借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折表达了自己空有抱负却生不逢时,无从施展抱负的无奈。

【解析】25.本题考查诗句理解。

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”意为:赤壁的泥沙中,埋着一枚未锈尽的断戟。自己磨洗后发现这是当年赤壁之战的遗留之物。据此可知,诗歌前两句记述的事情是:一支折断了的铁戟沉没在水底沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。诗人以一件古战场的遗物“折戟”为兴,引出对前朝赤壁之战的回忆和感慨。

26.本题考查诗句赏析及情感主旨。

“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”意为:倘若不是东风给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。“东风”指三国时期的一个战役——火烧赤壁,“周郎”指周瑜。后句写赤壁之战的故事,诗人通过“铜雀春深”这一富于形象性的诗句,即小见大,怀古抒怀,表现出诗人对历史非凡的认识,曲折地反映出他无处施展才能的抑郁不平之气。

27.抒发了诗人吊古伤今的惆怅之情和思乡之情。前四句写昔人乘鹤而去,只余空楼,千百年来只有悠悠的白云空自浮动,诗人吊古伤今,生发惆怅之情;后两句描写日暮时分,诗人遥望家乡却只见江雾迷蒙,生发思乡之情。

【详解】本题考查诗歌情感主旨。

结合首联“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,鹤去楼空,眼前就是座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色。颔联“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感。“不复返”,包含了生不逢时、岁不待人的无尽感伤。“白云”变幻难测,寓托着作者世事难料的嗟叹。前两联吊古伤今,生发惆怅之情;颈联“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,描绘了作者晴日在黄鹤楼看到的景色:阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,碧绿的芳草覆盖着鹦鹉洲。他乡的景色如此明丽美好,更加触动了作者对故乡的思念之情。尾联“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”直抒胸臆,句意是:暮色渐渐漫起,哪里是我的家乡?江面烟波渺渺让人更生烦愁。可知,暮霭沉沉中,故乡杳不可见,怎不令人心生无限哀愁?思乡之情油然而生。据此分析作答即可。

28.(1)C

(2)描绘的是南宋初年人们吹着箫,击着鼓,结队喜庆,春社祭日已经临近,穿着布做成的衣衫,戴着最普通的帽,简朴的古风仍然存在的画面。

【详解】(1)本题考查诗句理解。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”这句诗描绘了人们在面临困境时,看似前方无路,但转机突然出现,说明困境中蕴含着希望的哲理。展现出诗人积极乐观、不断前行的人生态度。

A.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”讲述的是历史事件,隐含着诗人对自己生不逢时、怀才不遇的慨叹之情。与诗中的人生态度不符;

B.“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”表达的是思乡之情。与诗中的人生态度无关;

C.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”描绘了事物新陈代谢的现象,表明新事物必将代替旧事物的哲理,表现了诗人积极乐观的人生态度。与诗中的人生态度相吻合;

D.“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”是描绘边塞景色的,体现了一种深沉的思乡之情和人生孤寂的态度。与诗中的人生态度无关。

故选C。

(2)本题考查画面描绘。

颈联“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”描绘的画面是:随着春天的到来,村民们正忙着准备春社的祭祀活动,他们吹着箫,敲打着锣鼓,跟随着祭祀队伍,脸上洋溢着虔诚和喜悦。他们的衣着简单朴素,充满了古朴的风情,体现了乡村的原始风貌和淳朴的民风。在热闹的祭祀活动中,人们欢声笑语,充满了对生活的热爱和对未来的期许。与“击鼓吹箫,却入农桑社”类似,都表达了作者热爱传统文化的深情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

诗歌鉴赏(课内)

一、选择题

1.(2024·山东青岛·中考真题)下列对诗句的理解,不正确的一项是( )

A.“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”(《登幽州台歌》)时间易逝,天地辽阔,激发了诗人珍惜时光、奋发进取之志。

B.“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”(《黄鹤楼》)日暮时分,江上烟波浩渺之景,使得诗人的思乡之情更浓。

C.“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”(《登飞来峰》)不怕浮云遮挡远望的视线,表现出诗人的远大抱负和大无畏精神。

D.“年少万兜鍪,坐断东南战未休。”(《南乡子·登京口北固亭有怀》)词人歌颂孙权年少有为、不畏强敌,表达了对英雄的渴慕之情。

2.(2024·内蒙古通辽·中考真题)东东准备了古诗《酬乐天扬州初逢席上见赠》和你一起学习,请选出理解有误的一项( )

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

A.题目中“酬”是以诗相答的意思。作者在酒宴上收到白居易的赠诗《醉赠刘二十八使君》,遂作此诗答谢。

B.首联中“二十三年”写出了白居易被贬时间之长,表达了作者对白居易屡遭贬谪、怀才不遇的深切同情。

C.颔联借用典故,借“闻笛赋”表达对友人的思念,借“烂柯人”抒发诗人对岁月流逝、人事变迁的感叹。

D.颈联和尾联都表达了诗人乐观进取、积极向上的人生态度。后人常用颈联说明新事物必将取代旧事物的道理。

3.(2024·四川雅安·中考真题)过零丁洋

文天祥(宋)

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

下列关于这首诗的赏析,有误的一项是( )

A.首联回顾身世,意在暗示诗人自己久经磨炼、无论什么艰难困苦都无所畏惧。

B.颔联运用比喻的修辞手法,将国家和个人命运紧密相连,抒写了国破家亡的悲哀、

C.颈联中,“惶恐”和“零丁”反复出现,这是诗人写作诗歌时为了讲究句式整齐和前后呼应而采取的手法,只起了押韵的作用。

D.全诗饱含沉痛悲凉的感情,既叹国家命运又叹自身,把家国之恨、艰难困厄渲染到极致。尤其最后一句由悲而壮,慷慨激昂,以磅礴的气势、高亢的语调显示出诗人的民族气节和舍生取义的生死观。

4.(2024·新疆·中考真题)雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.一二句用比喻和夸张渲染战前敌军压境、我车严阵以待的危急形势和紧张气氛。

B.三四句分别从视觉和听觉写出战争规模大、战斗持续久,正面写出战争的悲壮。

C.最后两句用燕昭王招揽贤士的典故,含蓄表达将士们舍身忘死报效朝廷的决心。

D.这首诗把一场战争高度集中在昼夜的时间里加以表现,构思奇特,想象丰富。

5.(2024·天津·中考真题)下面对《望岳》一诗的赏析,不恰当的一项是( )

望岳

杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

A.开篇两句以问答形式,写泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断,表现了泰山雄伟阔大的气势。

B.第四句写泰山割开了“昏”“晓”两个天地,“割”字写出了泰山参天矗立的雄姿。

C.五、六句描写静景,勾勒出一幅层云生起、飞鸟归林的画面,此景触发了诗人的归隐之情。

D.最后两句写诗人决心登上泰山绝顶俯视群山,表现出诗人的远大志向和广阔胸怀。

二、填空题

6.(2024·山西·中考真题)请赏读下面这幅书法作品,选用其中合适的四字词语,填入诗句点评的空缺处。

诗句

身不得,男儿列,心却比,男儿烈。(秋瑾《满江红》)

点评

写出了词人不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出______的“竞雄”精神。

三、诗歌鉴赏

(2024·海南·中考真题)阅读下面古诗,完成下面小题。

望岳

【唐】杜甫

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

7.下面是李杨同学的学习笔记,请你帮他补全表格中的内容。

诗句 易混淆字 词义 探究结果

示例: 晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲(崔颢《黄鹤楼》) 萋(凄) 萋萋:草木茂盛的样子。 凄:寂寞、冷落,凄惨。 “芳草萋萋鹦鹉洲”描绘的是鹦鹉洲绿树成荫,草木茂盛,一派生机盎然的自然景象,而“凄”的意思不符合此景,所以此处不能写作“凄”。

荡胸生曾云,决眦入归鸟(杜甫《望岳》) 决(绝) 决:断,断裂(极言睁眼之大之久)。 绝:极、非常;最。

8.同学们集体朗诵《望岳》,你觉得哪种风格的音乐更适合作背景音乐?请选择并说明理由。

A.欢快明朗 B.慷慨激昂

(2024·山东泰安·中考真题)阅读下面的宋词,完成下面小题。

南乡子·登京口北固亭有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

9.下列对这首词理解有误的一项是( )

A.这是一首小令,是著名的怀古咏志之作。“南乡子”是词牌名,“登京口北固亭有怀”是题目。

B.“不尽长江滚滚流”是作者的想象之景,此句化用了杜甫的名句“不尽长江滚滚来”和苏轼的名句“长江滚滚空自流”。

C.词的上阙借景抒情,作者登楼远眺,想到中原沦陷,思接千载,慨叹历史兴亡之事远逝难追,情感沉郁悲怆。

D.词的下阙意在说明只有像曹操、刘备那样的英雄,才能与孙权一决高低,表达对英雄的仰慕和对南宋朝廷屈辱求和的失望和愤慨。

10.下列对这首词赏析有误的一项是( )

A.这首词围绕主题“登北固楼”,将写景、抒情和议论紧密结合,从大处落笔,视野开阔,气势壮阔。

B.“千古兴亡多少事?悠悠”中“悠悠”一词,一语双关,既指时间漫长久远,又指词人思绪之无穷。

C.“生子当如孙仲谋”,化古人之语入词,通过用典,暗示词人自己有发愤图强、收复失地的伟大理想。

D.全词三问三答,自相呼应,由眼前之景到报国无门的追忆,再到对英雄人物的呼唤,层次分明,意境深远。

(2024·四川巴中·中考真题)阅读宋词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【乙】

卜算子·咏梅

宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

11.下列对两首宋词的理解不正确的一项是( )

A.【甲】词作于词人被贬黄州之时,描写了词人深夜漫步时的所见所感。

B.【甲】词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象连用,营造了万物静谧、寂寞清冷的氛围。

C.【乙】词上片,写梅花的生长环境,独自开放且无人欣赏,暖阳夕照,处境悲凉。

D.【乙】词作者对梅花情有独钟,本词以内心独白的抒情方式咏赞梅花,与众不同。

12.“诗缘情而托物”,请结合内容分析两首词表现手法的相同之处及作用。

13.(2024·广东广州·中考真题)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

白雪歌送武判官归京(节选)

岑参

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

(1)歌行和律诗是两种不同的诗歌体裁,这首诗的体裁是哪一种?

(2)请从细节描写的角度赏析“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”。

(2024·黑龙江大庆·中考真题)使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

14.下列对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.本诗是一首边塞诗,内容为诗人出使边塞途中的所见所感。“塞上”指边境地区,也泛指北方长城内外。

B.首联点题,交代地点及事由。“单车”表明轻车简从,写出了诗人行程中内心的失意情绪,这种情绪贯穿全诗。

C.颔联运用比喻手法,写自己好像“征蓬”一样随风飘转出关塞,又恰似“归雁”一般进入胡天,即景生情,以景物自比。

D.尾联与首联呼应,继续写出使一事,故事似乎还要延续下去,但诗歌却于此戛然而止,给人留下回味的余地。

15.王维的诗歌具有“诗中有画”的特点,请结合颈联谈谈你的理解。

(2024·四川内江·中考真题)阅读杜甫《春望》,完成下面小题。

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

16.首联的“ ”和“ ”二字描绘出衰败凄凉的景象,虽是写景,但实为抒情。

17.颔联与白居易的“几处早莺争暖树”“乱花渐欲迷人眼”同是写花鸟,二者表达的情感有何不同?请简要分析。

(2024·黑龙江牡丹江·中考真题)赏析《定风波》,完成下面小题。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉,已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

18.请描述“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”展现的画面。

19.小序中写到“道中遇雨”“同行皆狼狈,余独不觉”,请结合词句说说作者的生活态度。

(2024·北京·中考真题)阅读《茅屋为秋风所破歌》,完成下面小题。

茅屋为秋风所破歌

杜甫

①八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

②南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

③俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

④安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

20.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

诗人描述自己的遭际,将自然环境与生活情景的描写相结合。远看,风卷屋茅,四散飘落;近看,① ,穿竹林而去;屋内是破旧的“布衾”、睡相不好的“娇儿”和连绵的② 。

21.诗人写被秋风卷走的屋茅用了“三重”,写自己期待的“广厦”用了“千万间”。其中的“三”和“千万”都不是确定的数量,而是言其多。说说这样的用词蕴含作者怎样的思想感情。

22.(2024·吉林长春·中考真题)朱自清在《经典常谈》中写道:“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。”这一观点在杜甫《春望》中是如何体现的?

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

23.(2024·黑龙江·中考真题)阅读古诗文,完成下面小题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

体会诗中结尾两句的含义。

24.(2024·黑龙江绥化·中考真题)赏析文天祥的《过零丁洋》,按要求回答问题。

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。

(1)下列赏析有误的一项是( )

A.诗的开头,作者回顾身世,意在暗示无论什么艰难困苦都无所畏惧。

B.颔联运用比喻手法:大宋国势危亡如风中柳絮,自己一生坎坷如雨中浮萍。将国家命运和个人命运紧密相连,抒写了国破家亡的悲哀。

C.颈联“惶恐”“零丁”反复出现,渲染作战环境的险恶。

D.这是一首永垂千古的述志诗,全诗格调沉郁悲壮,浩然正气贯长虹。

(2)请说说尾联运用的抒情方式及表达的情感。

(2024·陕西·中考真题)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

赤壁

[唐]杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

25.诗歌前两句借事(物)起兴,请简述这两句所记之事。

26.后两句论史抒怀,表达了作者怎样的思想情感?

27.(2024·河南·中考真题)阅读下面一首诗,回答问题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

这首诗抒发了诗人哪些情感?请结合诗歌内容简要分析。

28.(2024·四川凉山·中考真题)阅读下面这首诗,按要求回答问题。

游山西村

陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

(1)下列诗句中与“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”体现的人生态度最为接近的是哪一项?( )

A.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

B.此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

C.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

D.回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

(2)苏轼《蝶恋花·密州上元》里说:“击鼓吹箫,却入农桑社。”这个古老的风俗在本诗颈联有所体现,请描绘这一联的画面。

《诗歌鉴赏(课内)》参考答案

题号 1 2 3 4 5

答案 A B C B C

1.A

【详解】本题考查对诗词内容的赏析。

A.“念天地之悠悠,独怆然而涕下!”诗意为:“想到那苍茫辽阔的宇宙,天长地久,而人生却是如此短暂,怎能不让人悲伤得热泪纵横呢?”这两句诗表达了诗人对宇宙永恒、人生无常的深刻感慨,以及他在面对广袤天地时产生的孤独、无助和悲凉的情感。并没有激发诗人珍惜时光、奋发进取之志的意思;

故选A。

2.B

【详解】本题考查理解分析诗句内容。

B.首联“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”中的“二十三年”并非指白居易被贬的时间,而是指作者刘禹锡自己被贬谪到巴山楚水这些荒凉之地的时间。这句诗表达的是作者对自己长时间被贬、身世飘零的感慨,而非对白居易的同情。故B项理解有误。

故选B。

3.C

【详解】本题考查对诗歌内容的理解与分析。

C.选项错误在于对“惶恐”和“零丁”的理解过于表面化。在《过零丁洋》这首诗中,“惶恐”和“零丁”不仅是地名的直接引用(惶恐滩和零丁洋),更重要的是它们蕴含了诗人内心的情感与处境。其中,“惶恐”既指地名,又表现了诗人对时局的忧虑和国家命运的惶恐不安;“零丁”同样既指地名,也形象地反映了诗人孤苦伶仃的处境和内心的悲凉。这两个词在此处并非仅仅为了押韵和句式整齐,而是深刻地表达了诗人的情感和思想。

故选C。

4.B

【详解】本题考查诗歌内容理解赏析。

B.“正面写出战争的悲壮”有误,三四句“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意为:号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。诗人没有直接描写短兵相接的战争场面,而是从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托出战地悲壮、凝重的场面,侧面写出战争的悲壮;

故选B。

5.C

【详解】本题考查对诗歌内容的理解与分析。

C.五、六句“荡胸生曾云,决眦入归鸟”描写的是动态之景,而非静景。这两句写的是山中云气层出不穷,心胸为之荡漾;因长时间目不转睛地望着翩翩归鸟,所以感到眼眶有似决裂。这两句展现了诗人对泰山景色的热爱,并非触发了诗人的归隐之情;且联系“会当凌绝顶,一览众山小”可知,作者由望岳而生登临峰顶之意愿,表达了 诗人不怕困难,敢于攀登之雄心,显示出他坚韧不拔的性格和远大的政治抱负;

故选C。

6.鉴湖女侠

【详解】本题考查书法鉴赏和诗句赏析。

该书法作品是1939年,周恩来为其表妹的题词“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光”,对表妹寄予厚望,鼓励其向秋瑾学习。

秋瑾,号竞雄,别署鉴湖女侠,浙江绍兴人。中国女权和女学思想的倡导者,近代民主革命志士。本词作于光绪二十九年(1903),时作者与丈夫寓居北京。秋瑾目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心寻求救国之道,后于1904年东渡日本留学。“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”是说今生我虽然身子不在男儿的行列,但是我的心,要比男子的心还要刚烈。这四句是秋瑾的自我写照,她运用“身”与“心”“列”与“烈”两句四字谐音和意义不同的显著变化,通过身与心的对比与反衬,写出了自己不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出“鉴湖女侠”的“竞雄”精神,同时也表达了自己远大的抱负和志向。故选用该书法作品中的“鉴湖女侠”最为合适。

7.“荡胸生曾云,决眦入归鸟”描绘了诗人望见层层云气升腾,心胸为之荡漾,张大眼睛远望归鸟入山的景象。而“绝”的意思不符合此景,所以此处不能写作“绝”。 8.B慷慨激昂。理由:《望岳》一诗表达了诗人俯瞰众山的壮志豪情。慷慨激昂的音乐能够更好地烘托出诗歌所传达的豪迈、壮阔的情感氛围,与诗歌的主题和情感相契合。

【导语】杜甫的《望岳》描绘了泰山的雄伟壮丽和其对自然景象的崇敬之情。全诗通过高度凝练的语言将眼前的景色和内心的豪情融合,表达出诗人对攀登高峰、俯视众山的壮志豪情,以及对自然力量的赞美与敬畏。

7.本题考查理解古诗内容。

作答时先理解诗句含义,“荡胸生曾云,决眦入归鸟”的意思是:层层叠叠的云气升腾,使人心胸为之荡漾。极力张大眼睛远望归鸟入山。“决眦”极言睁眼之大之久,这句诗生动地描写出诗人被泰山景色所吸引,全神贯注张大眼睛远望归鸟入山的状态。 接着分析字词含义,结合整体意境判断,从诗句所营造的意境出发,判断字词的准确性。“决”指断,断裂(极言睁眼之大之久),这个字强调了诗人因被泰山的壮丽景色所震撼,极力睁大双眼的状态,体现出诗人对泰山景色的专注和惊叹,这符合整首诗的意境。而“绝”的含义与诗句中想要表达的睁大双眼远望归鸟的情境不相符,所以此处不能写作“绝”。

8.本题考查理解诗歌的情感和阅读拓展。

《望岳》这首诗通过描绘泰山雄伟磅礴的景象,表达了诗人对泰山的赞美、敬仰之情以及对宏大、壮美事物的向往和追求。诗中充满了豪迈、壮阔的情感,诗人以一种积极向上、奋发进取的态度来描写泰山,表达了自己渴望登上绝顶、俯瞰众山的壮志豪情。选项B“慷慨激昂”的音乐风格往往具有强烈的节奏感和宏大的气势,能够增强诗歌所传达的豪迈、壮阔之感,与诗人的壮志豪情相得益彰;选项A“欢快明朗”的音乐风格通常给人轻松、愉快的感觉,更适合表现活泼、欢乐的场景,与《望岳》所表达的豪迈壮阔、壮志豪情不相符;

故选B。

9.B 10.D

【解析】9.本题考查诗词内容理解。

B.“‘不尽长江滚滚流’是作者的想象之景”有误。本词是词人辛弃疾登临京口(即镇江)北固亭时,触景生情,词人胸中倒来倒去的不尽愁思和感慨,就犹如眼前长流不息的江水一般。北固亭在今镇江市北固山上,下临长江,三面环水。因此,“不尽长江滚滚流”是作者眼见实景,而不是想象之景。

故选B。

10.本题考查诗词与赏析。

D.“报国无门的追忆”“对英雄人物的呼唤”有误。“年少万兜鍪,坐断东南战未休”意思是孙权年纪轻轻就统率千军万马,雄据东南一隅,奋发自强,战斗不息,何等英雄气概!词人热情歌颂了孙权的不畏强敌,坚决抵抗的精神,讽刺当朝统治者的懦弱无能,苟且偷安。表达了作者渴望像古代英雄人物那样金戈铁马,收复祖国山河、为国效力的壮烈情怀。作者通过赞美年轻的孙权雄踞江东,与曹操、刘备抗衡,意在表达渴望建功立业(收复失地)的壮志,同时也暗含年华老去、报国无门的愤懑,以及对统治者偏安江南、不思复国的慨叹。应改为“报国无门的愤懑”“对英雄人物的歌颂敬佩”。

故选D。

11.C 12.表现手法:托物言志。【甲】词借孤鸿表明个人志趣,表现作者不与世俗同流合污,高洁自持,对理想的坚守。【乙】词中词人以梅喻人,梅花纵使凋落于地,马踏车碾成为尘埃,仍是香气不改,精神犹在。表现了词人独立不倚,坚持正义,不与世俗同流合污的高洁志趣。

【解析】11.本题考查诗歌内容的理解和分析

C.在乙词中提到“更着风和雨”,这里说的是梅花所处的环境是风雨交加的,而不是“暖阳夕照”;

故选C。

12.本题考查分析表现手法和对比阅读。

甲词中,苏轼通过对孤鸿这一形象的细致刻画来抒发自己的情感和表达自己的志向。词中孤鸿“惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,孤鸿的孤独、寂寞以及它的高洁(拣尽寒枝不肯栖)与词人在被贬黄州后的心境和他坚守自我、不随波逐流的品格相呼应,因此这里运用的是托物言志的手法。

在乙词里,陆游以梅花作为寄托情感和表达志向的载体。梅花生长在“驿外断桥边”,无人欣赏且遭受“风和雨”的侵袭,但它“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,梅花在恶劣环境中独自开放,不与百花争艳,即使凋零化为尘土依然香气不变,这与词人自身的境遇和他坚持正义、不同流合污的高洁志趣相契合,所以也是托物言志的手法。

甲词中托物言志的作用:孤鸿的“缥缈”“惊起”“有恨无人省”“拣尽寒枝不肯栖”等特征,反映出苏轼被贬黄州后内心的孤独、惆怅以及他在困境中对自己理想和人格的坚守。孤鸿就像是苏轼的化身,它在世间独自徘徊,不被人理解,却依然保持着自己的高洁,这种高洁就是不与世俗同流合污。通过对孤鸿这一形象的塑造,苏轼将自己内心复杂的情感和对人生的态度寄托其中,生动地展现了他在困境中坚守自我、不愿随波逐流的高洁志趣。

乙词中托物言志的作用:梅花所处的环境恶劣,“驿外断桥边”“寂寞开无主”“更着风和雨”,这象征着词人在现实生活中所处的艰难处境。而梅花“无意苦争春,一任群芳妒”体现了它不与世俗争名逐利的品质,“零落成泥碾作尘,只有香如故”则进一步强调了梅花即使在遭受磨难后依然保持着自己的本质和香气,这与词人在复杂的社会环境中坚持正义、保持自身高洁品格的精神相一致。以梅花喻人,把梅花的遭遇和品格与词人的经历和理想相结合,深刻地表现了词人独立不倚、坚持正义、不与世俗同流合污的高洁志趣,使词人的情感和志向得到了含蓄而又深刻的表达。

13.(1)歌行体

(2)

示例:掣是拉、扯的意思,“风掣红旗冻不翻”运用细节描写,描绘出风刮得挺猛,但辕门上的红旗却一动也不动,它已被冰雪冻结的情景,既写出了天气的奇寒,又借在风中坚强挺立的红旗象征着戍边将士昂扬的精神。

【详解】(1)本题考查文学常识。

《白雪歌送武判官归京》 属于歌行体古诗,而不是七言律诗。这首诗以其独特的艺术表现和情感表达,展现了边塞的风光和作者的情感。在诗歌的体裁上,它属于歌行体,这是一种相对自由的诗歌形式,不严格遵循律诗的平仄和押韵规则。歌行体古诗通常篇幅较长,形式自由,能够更自由地表达诗人的情感和思想。相比之下,七言律诗有严格的平仄和押韵要求,每句七个字,每首八句,中间两联需要对仗,而《白雪歌送武判官归京》句数超过八句,并不符合这律诗要求,因此它不属于七言律诗 。

(2)本题考查赏析诗句。

“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻”写送客送出军门,时已黄昏,又见大雪纷飞,看到一个奇异景象:尽管风刮得挺猛,辕门上的红旗却一动也不动,它已经被冰雪冻结了。这一生动而反常的细节传神地写出了天气奇寒。生动逼真地表现了红旗被冻住,被风扯着也不飘动的情状。“纷纷暮雪”与“风掣红旗冻不翻”形成了强烈的视觉对比,既展现了边塞的壮美景色,又通过红旗在风雪中的坚韧形象,隐喻了戍边将士不畏艰难、英勇斗争的精神风貌 。

14.B 15.王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”完美诠释了其“诗中有画”的艺术特色。诗句以简练之笔,勾勒出大漠的辽阔、孤烟的直挺、长河的蜿蜒与落日的浑圆,画面感极强,使读者仿佛亲眼目睹了那壮丽而孤寂的塞外风光,意境深远,令人回味无穷。

【解析】14.本题考查内容理解。

B.有误,首联写诗人形单影只的情状,表达了诗人此时内心的孤寂之感;颔联承接首联,直抒内心感受,诗人觉得自己好像“征蓬”一样随风飘转出关塞,又恰似“归雁”一般进入胡天,更传达出漂泊无定的内心感受;前两联还是在个人荣辱浮沉的小圈子里打转,颈联则画风一转,境界转而阔大起来。“大漠孤烟直,长河落日圆”这两句,笔力苍劲,意境雄浑,画面开阔;尾联与首联呼应,继续写出使一事,经过长途跋涉,诗人终于“萧关逢候骑”,却没有遇见前线统帅,一问才知道“都护在燕然”,将军正在前线呢!这里诗人情绪已经高涨起来,似为前线大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪在大漠雄浑景象的净化下已然消散,有的只是慷慨悲壮的情感,表现出诗人的达观。此项“……失意情绪,这种情绪贯穿全诗”有误。

故选B。

15.本题考查诗句赏析。

首先分析诗句如何构建出一幅生动的画面,接着探讨诗句所营造的意境,然后分析诗句中蕴含的情感,探讨王维如何运用艺术手法实现“诗中有画”,最后总结王维诗歌“诗中有画”的特点。

示例:王维的《使至塞上》的颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”深刻体现了其诗歌“诗中有画”的独特魅力。此句以精炼的语言,用“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等意象,勾勒出一幅辽阔壮丽的塞外风光图:无垠的沙漠中,一缕孤烟直插云霄,显得格外醒目;远处,长河如带,蜿蜒流淌,落日浑圆,悬于天际,将天际染成一片金黄。王维通过细腻的笔触,将视觉、情感与意境完美融合,使读者仿佛亲眼目睹了这番景象,感受到了大漠的辽阔与落日的壮美。这种“诗中有画”的特点,不仅在于对自然景色的生动描绘,更在于通过画面传达出的深远意境,让人在欣赏美景的同时,也能感受到诗人内心的情感波动与哲思。他善于运用自然元素构建诗歌的意象世界,使诗歌具有了强烈的画面感和感染力,从而达到了“诗中有画,画中有诗”的艺术效果。

16. 破 深 17.杜甫在诗中,通过描写花鸟的意象,表达了感时伤世的情怀,他因为国家战乱而感伤,看到花儿都仿佛在落泪,鸟儿也让他感到惊心。而白居易则在诗中描绘了早春的生机与美好,早莺争暖树、乱花迷人眼,表达了诗人对春天美景的喜爱和欣赏之情。因此,两者在表达情感上有着明显的区别。

【解析】16.本题考查诗歌内容理解。

“国破山河在,城春草木深”意为:长安沦陷,国家破碎,只有山河依旧;春天来了,人烟稀少的长安城里草木茂密。“破”是被攻破的意思,在这里是指国都被攻破了,也含有国都残破的意思,生动写出了国都沦陷、城池残破的景象,令人触目惊心;“深”在这里指草木疯长、无人打理,写出了人民四处离散,无心打理草木的景象,暗示了战乱带来的痛苦,令人满目凄然。诗人通过这些景象,传达出对战乱造成的破败和毁灭的深刻感慨,抒发了自己的忧国忧民之情。因此,“破”和“深”二字不仅是描绘景物的词语,更是诗人情感的抒发。

17.本题考查诗歌主旨情感理解。

《春望》中的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,花无情而有泪,鸟无恨而惊心,花鸟是因人而具有了怨恨之情。这里的“花”和“鸟”并非单纯地描绘春天的美好,而是被赋予了更深层次的情感内涵。诗人因感叹时事,内心痛苦,所以看到美丽的花朵也似乎在流泪;听到鸟儿的叫声,也让他感到心惊胆战。此处诗人触景生情,移情于物的手法,凝聚着杜甫因时伤怀,苦闷沉痛的忧愁之情。

《钱塘湖春行》中的“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”,莺鸟在树上争抢温暖的巢穴,繁花似锦,令人目不暇接。写仰视所见禽鸟的活动,争暖树的早莺,啄春泥的新燕,这里的“花”和“鸟”更多地是被用来描绘春天的美好和生机,表现出诗人对春天美景的喜爱之情。因此,两首诗都写了花鸟,但是情感表达上有明显区别。

18.示例:词人出游遇雨,对穿林打叶的风雨并不留意,依然不慌不忙,在雨中吟咏长啸,聆听雨韵,思索人生。 19.示例:“谁怕?一蓑烟雨任平生”,可以看出词人“道中遇雨”的从容,表现了词人乐观旷达的生活态度。

【解析】18.本题考查学生描述诗句画面的能力。

描绘画面,就是发挥联想和想象,用生动形象的语言描述诗句中展现的画面和意境。“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”意思是:不要害怕树林中风雨的声音,何妨放开喉咙吟唱从容而行。据此添加动作等细节描写进行描述即可。

示例:细密的春雨打得竹叶刷刷地作响,诗人穿着蓑衣和芒鞋,手持竹杖,有时长啸,有时吟唱着诗,不慌不忙,轻快从容地在竹林中前行。

19.本题考查作者情感。

这首词是作者因乌台诗案被贬的第三年所作。词人借途中遇风雨的生活小事,抒写了作者任天而动、苦乐随缘、开朗达观、意存归隐的人生态度和坦荡胸怀。

词中“谁怕?一蓑烟雨任平生”“也无风雨也无晴”中的“烟雨”“风雨”一语双关,“雨”原指自然界中的现象,即“沙湖道中”遇到下雨。而结合背景看,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使的第三个春天,他由自然中的风雨想到了人生中所经历的困难,这些挫折和不顺也如同风雨一样袭击而来。由此可知,“风雨”隐喻仕途(或人生)挫折(或困境)。

再由“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”可知,词人虽然历经“风雨”,屡遭挫折,身处逆境。“同行皆狼狈,余独不觉”,别人遇到这种情况紧张慌乱,但作者不畏惧,不颓丧,依然笑傲人生,乐观旷达,对生活满怀希望,表现了他积极自信、乐观旷达的生活态度。

20. 群童抱茅 雨水 21.①“三重”茅被风卷走,侧面烘托出深秋时节,狂风呼号,气候恶劣,凸显了诗人生活的艰辛,也暗示着社会动荡,民生疾苦,表达了诗人对现实的深切感受。②“千万间广厦”的渴望表达了诗人对天下寒士的深切关怀和博大胸襟,彰显出他崇高的理想追求和博大的人道主义情怀。

【解析】20.本题考查内容理解。

结合题干“穿竹林而去”可知,定位到第②段,结合“南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去”可知南村的一群儿童欺负我年老没力气,居然忍心在我眼前做出盗贼的事来,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了,故第①空可填:群童抱茅;

结合题干“娇儿”“连绵的”可定位到第③段,结合“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”可知布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的,孩子睡相不好,胡蹬乱踢,把被子蹬破了。(因为)屋顶漏雨,床头都没有一点干的地方,像线条一样的雨点下个没完。当时的处境非常窘迫,连绵的大雨更显凄凉。故第②空可填:雨水。

21.本题考查情感赏析。

结合“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”可知大风起势迅猛。“风怒号”三字,音响宏大,犹如秋风咆哮。一个“怒”字,把秋风拟人化,从而使下一句不仅富有动作性,“卷”走“三重茅”,而且富有浓烈的感彩——诗人好不容易盖了这座茅屋,刚刚定居下来,秋风却怒吼而来,卷起层层茅草,使得诗人焦急万分。“三重”是虚指,写出了被卷走的茅草之多,一方面,侧面写出了风的大,另一方面,也暗示诗人非常在意被卷走的茅草,诗人如此在意是因为生活非常穷困,物质上比较拮据,由此可知“三重”极言当时环境的恶劣,烘托了凄惨、悲凉的景象,也反映了当时社会的惨状,战况惨烈,民不聊生,表达了作者对天下百姓的担忧。

“千万”是虚指,写出了广厦之多,诗人希望有多多的广厦来庇护天下的寒士们,让他们有一个能遮风挡雨、安居乐业的地方。表现了诗人对百姓的关怀和个人崇高的理想。结合“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”可知,诗人前后用七字句,中间用九字句,句句蝉联而下,而表现阔大境界和愉快情感的词如“广厦”、“千万间”、“大庇”、“天下”、“欢颜”、“安如山”等等,又声音宏亮,从而构成了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势,恰切地表现了诗人从“床头屋漏无干处”、“长夜沾湿何由彻”的痛苦生活体验中迸发出来的奔放的激情和火热的希望。这种奔放的激情和火热的希望,咏歌不足以表达,所以诗人发出了由衷的感叹:“呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”抒发作者忧国忧民的情感,表现了作者推己及人、舍己为人的高尚风格,诗人的博大胸襟和崇高理想,至此表现得淋漓尽致。据此可概括作答。

22.《春望》描写了国都沦陷,城池残破,战火纷飞,亲人离散,土地荒芜,百姓流离失所、生活困顿的景象,反映了当时国家的现状,表达了作者忧国忧民、感时伤怀的情感。从而使诗歌在领域、主题价值方面都呈现了新境界。

【详解】本题考查诗歌内容的理解分析。

“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了”意思是杜甫的诗歌内容不仅继承了前人描写真实生活,而且扩大了领域反映大时代背景下人们的生活,开辟了新世界。他的诗歌不仅是文学作品,表现出强烈的社会责任感和对现实的深切思考,更具有极高的历史研究价值。

“国破山河在,城春草木深”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。“城春”当指春天花草树木繁盛茂密,烟景明丽的季节,可是由于“国破”,国家衰败,国都沦陷而失去了春天的光彩,留下的只是颓垣残壁,只是“草木深”。写出了当时春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”我感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;我内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。诗人痛感国破家亡的苦恨,越是美好的景象,越会增添内心的伤痛。这联通过景物描写,借景生情,移情于物,表现了诗人忧伤国事,思念家人的深沉感情;

“烽火连三月,家书抵万金。”战火已经连续不断地进行了一个春天,仍然没有结束,“家书抵万金”,含有多少辛酸、多少期盼,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情,也反映出亲人离散、百姓流离失所的社会现象;

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火连月,家信不至,国愁家忧齐上心头,内忧外患纠缠难解。自离家以来一直在战乱中奔波流浪,而又身陷于长安数月,头发更为稀疏,用手搔发,顿觉稀少短浅,简直连发簪也插不住了。诗人由国破家亡、战乱分离写到自己的衰老,表现了诗人内心的痛苦和愁怨,显示出诗人伤时忧国、思念家人的真切形象,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情怀。

23.这两句诗写诗人无畏困难和挑战的决心和信念,表达了诗人高瞻远瞩、无所畏惧的豪情壮志,以及对政治前景和人生未来的乐观和坚定信念。同时,它也揭示了“站得高才能看得远”的哲理,具有普遍的启示意义。

【详解】本题考查诗歌主旨情感理解。

“不畏浮云遮望眼”一句,字面意义是说不怕层层浮云遮挡我远望的视线,实际上是借“浮云”这个意象,暗指那些奸邪小人、消极事物,它们可能会遮挡、阻碍人们向前看、向上看的视线。但是,诗人却表示“不畏”,这显示了他高瞻远瞩、无所畏惧的勇气和决心。“自缘身在最高层”一句,则揭示了诗人不畏浮云的原因,即因为他“身在最高层”。这里的“最高层”,既指他登临的飞来峰上的高塔,也暗指他的政治立场和人生境界。诗人站在最高层,自然能够看得更远,不会被浮云所遮挡,也象征着他站在政治和人生的高地上,具有超越世俗、洞察一切的眼光和胸怀。据此分析作答即可。

24.(1)C

(2)示例一:直接抒情(直抒胸臆):抒发诗人以死明志,为国捐躯的豪情壮志。表现了崇高的民族气节。

示例二:直接抒情(直抒胸臆):慷慨陈词,直抒胸中正气,表现出舍生取义、视死如归的坚定信念和昂扬斗志。

【详解】(1)本题考查内容理解。

C.赏析有误。颈联“惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁”意思是:惶恐滩的惨败让我至今依然惶恐,可叹我零丁洋里身陷元虏自此孤苦无依。皇恐滩是赣江十八滩之一,水流湍急,令人惊恐,也叫惶恐滩。文天祥起兵勤王时曾路过这里。零丁洋在今广东省珠江15里外的崖山外面,现名伶丁洋,文天祥兵败被俘,押送过此。前者为追忆,后者乃当前实况,两者均亲身经历。一身为战将,一为阶下囚。故作战将,面对强大敌人,恐不能完成守土复国的使命,惶恐不安;而作为阶下囚,孤苦伶仃,只有一人。此句对仗工整,出语自然,以对两件令人痛心的具体情境的感慨,强化了诗人内心的隐痛叙写,流露出诗人的一腔悲愤和盈握血泪。而非“渲染作战环境的险恶”。

故选C。

(2)本题考查抒情方式和思想情感。

尾联“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”意思是:自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。此句直抒胸臆,悲壮激昂、掷地有声,以磅礴的气势、高亢的语调显示了诗人的民族气节和舍生取义的生死观,表达了诗人赤诚的爱国情怀和视死如归的崇高精神,激励了无数的爱国之士为了民族大业而抛头颅、洒热血。

25.从沙中发现了一根折断的铁戟,拿起来自己磨洗,认出那是数年前赤壁之战的遗物。 26.诗人借对三国史事的遐想,慨叹历史上英雄成名的机遇,曲折表达了自己空有抱负却生不逢时,无从施展抱负的无奈。

【解析】25.本题考查诗句理解。

“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”意为:赤壁的泥沙中,埋着一枚未锈尽的断戟。自己磨洗后发现这是当年赤壁之战的遗留之物。据此可知,诗歌前两句记述的事情是:一支折断了的铁戟沉没在水底沙中还没有销蚀掉,经过自己又磨又洗发现这是当年赤壁之战的遗留之物。诗人以一件古战场的遗物“折戟”为兴,引出对前朝赤壁之战的回忆和感慨。

26.本题考查诗句赏析及情感主旨。

“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”意为:倘若不是东风给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。“东风”指三国时期的一个战役——火烧赤壁,“周郎”指周瑜。后句写赤壁之战的故事,诗人通过“铜雀春深”这一富于形象性的诗句,即小见大,怀古抒怀,表现出诗人对历史非凡的认识,曲折地反映出他无处施展才能的抑郁不平之气。

27.抒发了诗人吊古伤今的惆怅之情和思乡之情。前四句写昔人乘鹤而去,只余空楼,千百年来只有悠悠的白云空自浮动,诗人吊古伤今,生发惆怅之情;后两句描写日暮时分,诗人遥望家乡却只见江雾迷蒙,生发思乡之情。

【详解】本题考查诗歌情感主旨。

结合首联“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,鹤去楼空,眼前就是座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色。颔联“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感。“不复返”,包含了生不逢时、岁不待人的无尽感伤。“白云”变幻难测,寓托着作者世事难料的嗟叹。前两联吊古伤今,生发惆怅之情;颈联“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,描绘了作者晴日在黄鹤楼看到的景色:阳光照耀下的汉阳树木清晰可见,碧绿的芳草覆盖着鹦鹉洲。他乡的景色如此明丽美好,更加触动了作者对故乡的思念之情。尾联“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”直抒胸臆,句意是:暮色渐渐漫起,哪里是我的家乡?江面烟波渺渺让人更生烦愁。可知,暮霭沉沉中,故乡杳不可见,怎不令人心生无限哀愁?思乡之情油然而生。据此分析作答即可。

28.(1)C

(2)描绘的是南宋初年人们吹着箫,击着鼓,结队喜庆,春社祭日已经临近,穿着布做成的衣衫,戴着最普通的帽,简朴的古风仍然存在的画面。

【详解】(1)本题考查诗句理解。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”这句诗描绘了人们在面临困境时,看似前方无路,但转机突然出现,说明困境中蕴含着希望的哲理。展现出诗人积极乐观、不断前行的人生态度。

A.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”讲述的是历史事件,隐含着诗人对自己生不逢时、怀才不遇的慨叹之情。与诗中的人生态度不符;

B.“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”表达的是思乡之情。与诗中的人生态度无关;

C.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”描绘了事物新陈代谢的现象,表明新事物必将代替旧事物的哲理,表现了诗人积极乐观的人生态度。与诗中的人生态度相吻合;

D.“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜”是描绘边塞景色的,体现了一种深沉的思乡之情和人生孤寂的态度。与诗中的人生态度无关。

故选C。

(2)本题考查画面描绘。

颈联“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存”描绘的画面是:随着春天的到来,村民们正忙着准备春社的祭祀活动,他们吹着箫,敲打着锣鼓,跟随着祭祀队伍,脸上洋溢着虔诚和喜悦。他们的衣着简单朴素,充满了古朴的风情,体现了乡村的原始风貌和淳朴的民风。在热闹的祭祀活动中,人们欢声笑语,充满了对生活的热爱和对未来的期许。与“击鼓吹箫,却入农桑社”类似,都表达了作者热爱传统文化的深情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录