6.1 《记念刘和珍君》课件(共47张PPT)统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6.1 《记念刘和珍君》课件(共47张PPT)统编版高中语文选择性必修中册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 13:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

记念刘和珍君

这位人物在中国现代文学史上享有“民族魂”之美誉。他以深沉的情怀和睿智的目光,始终关注着民族的生存现状和精神领域。他离世之际,举国同悲,全球震惊。一位友人以此联悼念:“译作未竟身先逝,巨星陨落,谁人振臂高呼;先生已逝成古人,痛忆故交,文坛从此添迷茫。”

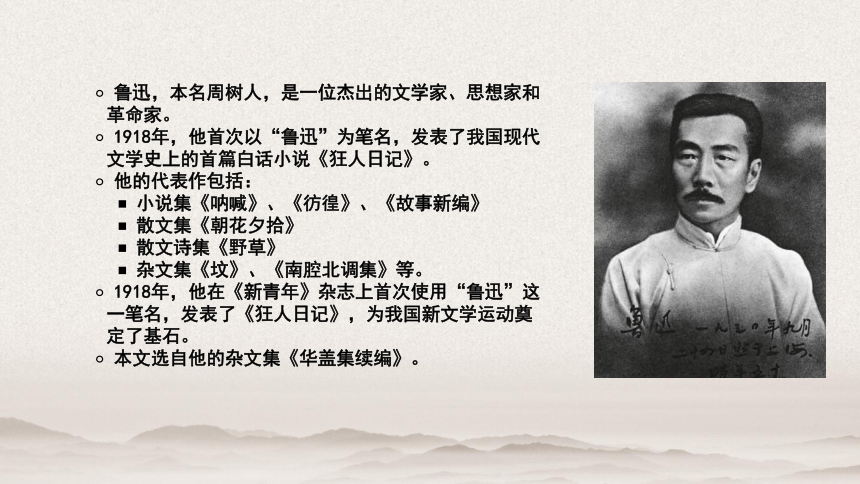

鲁迅,本名周树人,是一位杰出的文学家、思想家和革命家。

1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了我国现代文学史上的首篇白话小说《狂人日记》。

他的代表作包括:

小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》

散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》

杂文集《坟》、《南腔北调集》等。

1918年,他在《新青年》杂志上首次使用“鲁迅”这一笔名,发表了《狂人日记》,为我国新文学运动奠定了基石。

本文选自他的杂文集《华盖集续编》。

C

1.鲁迅在江南水师学堂就读期间,如何处理学校颁发的金质奖章 ( )

A.赠予友人

B.不慎遗失

C.出售换取红辣椒

D.一直珍藏

在江南水师学堂学习时,鲁迅因期末考试成绩出色而获得了一枚金质奖章。他并未将这枚奖章视为炫耀的资本,反而选择在鼓楼街将其变卖,用所得购买了一串红辣椒。每当夜深人静、气温骤降、疲惫不堪之际,鲁迅便取出一颗辣椒咀嚼,以此驱散寒意、提神醒脑,继续沉浸在书海中。

2.鲁迅和许广平谈恋爱时,鲁迅自称什么?( )

A. 大先生

B. 小白象

C. 小红象

D. 老夫子

B

在鲁迅与许广平相恋之际,他自诩为“小白象”。当他们的儿子周海婴降生后,鲁迅便将儿子昵称为“小红象”。他常在哄孩子时轻声吟唱小曲:“小红啊,小象,小红象;小象啊,红红,小象红;小红啊,小象,小红象;小象啊,小红,小红红。”

作者简介

一位热衷于品尝咖啡、热衷于好莱坞电影的民国风尚引领者,

一位与儿子争抢零食的甜品爱好者,

一位薪资仅够在北京购置一座四合院的学者,

一位对学生充满深厚情感的导师,

一位既能批判他人又能自我剖析的孤独老者,

一位擅长创造经典语句的男子。

作者简介

《记念刘和珍君》从题目看,这是一篇什么性质什么体裁的文章?题目为何用“记念”而不是“纪念”?

纪念性的回忆文章,实际上是一种纪念性的散文体裁。

在题目中,“记”字与“纪”字同义,反映了早期白话文用语的不够规范。例如,文中“那里还能有什么言语?”中的“那”字,实际上是“哪”字的误用。鲁迅当时所用“记念”一词,就是现在我们所说的“纪念”。

本文的核心人物是“刘和珍”,而“君”则是对其的尊敬之称。

写作背景

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义的撑腰下挥师入关,日方公然支持奉军,对国民军发起炮击。国民军随即予以还击。日本帝国主义随后向北洋政府的段祺瑞执政府提出抗议,并联合英、法、意、荷、比、西等国的北京公使,以维护《辛丑条约》为名,提出一系列无理要求,并威胁武力侵犯。

3月18日,北京民众为抗议帝国主义侵犯我国主权,齐聚天安门广场举行集会。

集会结束后,民众前往执政府请愿。

段祺瑞竟然下令卫兵对请愿民众开枪,并用武器追打,导致200多人死伤,制造了“三·一八”惨案。

在此惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍不幸遇难。

刘和珍是鲁迅先生的学生,一位充满爱国热情的青年,她的牺牲让鲁迅先生深感悲痛。

当时的反动文人还在刊物上发表文章污蔑、中伤爱国青年,使鲁迅先生悲愤不已。

同年4月,鲁迅先生在悲痛与愤怒中,撰写了这篇纪念文章。

刘和珍,北京女子师范大学英文系的一名学子。在“三一八”惨案发生时,作为学生自治会会长的她,积极动员并组织同学们集会抗议。她高举校旗,走在队伍前列,直至抵达段祺瑞执政府门前请愿。不幸的是,段祺瑞竟然下令卫兵射击,刘和珍胸部中弹七处,英勇牺牲,年仅22岁。

一九二六年三月十八日天安门集会

群众结队前往段祺瑞执政府徒手请愿

游行群众与段祺瑞政府卫队对峙

血衣

逮捕

殴打

遗骸

屠 杀

“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”

清醒理智梳结构

1、本文的中心事件是什么?

整体把握

三·一八”惨案

整体把握

2、阅读全文,梳理全文结构

一.交代写作缘由

二.交代写作目的

三.回忆交往过程

四.叙述遇害事实

五.追述遇害经过

六.总结经验教训

七.概括死难意义

(一)纪念缘由

(二)纪念内容

(三)纪念意义

1.鲁迅先生为什么要写这篇文章,并从一、二节中找出相关的句子。

纪念死者

写给段祺瑞政府和走狗文人 (嘲讽、痛恨)

写给快要忘却这件事情的国民(唤醒)

讲读第一部分

回忆刘和珍君的过往

●预定《莽原》全年

——“毅然”

坚定追求进步思想

●参加师大学潮斗争

虑及母校

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

2.除了这些事之外,刘和珍给你留下印象最深的特征是什么?

①“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,...”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,...”

“也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。”

3.课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

是为了突出敌人的残忍本质。通过描绘她“总是面带微笑”的形象,凸显了“她确已离世,这是不争的事实”,呈现了作者心中永远珍藏的刘和珍那笑靥如花的面容,传达了对她不应早逝却不幸离世的深切哀痛。这份悲痛之情,进而引燃了作者对反动派的强烈谴责与无情揭露。

【资料链接】

据当年报刊报道,3月17日深夜,执政政府召开紧急会议,进行周密部署,并准备了数十口棺木。段祺瑞还对卫队旅的军官表示:“你转告卫队旅的士兵们,(即便他们杀人)我不仅不会惩罚他们,反而还会奖赏他们!这些所谓的学生土匪……”

4.作者用什么证据来批判这种认识?

刘和珍牺牲的消息传开。

“三一八”惨案引发了全国民众的强烈愤怒。段祺瑞为逃避罪责,竟然污蔑遇难群众为“暴徒”。一些反动军阀的追随者,如陈西滢等人,也散布谣言,撰写文章,指责爱国学生是“被人利用”,被“民众领袖”(指李大钊等人)误导至“绝境”。鲁迅得知噩耗,心中充满悲痛与愤怒。尽管他不支持无武装的请愿,但在烈士的血泊中,他看到了未来的希望。此后,他撰写了多篇悼念文章,其中《记念刘和珍君》影响最为深远。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……。

“文明人”这一说法充满了讽刺意味。表面上,“文明”一词是赞誉之词,象征着发展、礼貌与仁慈,但在此处用来指代枪击三位女性的行径,是对那些发动大屠杀的反动派的一种辛辣嘲讽,揭示了他们以文明为名,行野蛮之实。同样,“伟绩”与“武功”在此也是反讽的表达,原本用于赞颂辉煌成就,却被用来描述中国军人对妇女儿童的杀戮以及八国联军对学生的暴行。这些词汇有力地谴责了反动势力与侵略者的残忍与邪恶,使读者深刻认识到他们所谓的“伟绩”与“武功”不过是针对无辜百姓的血腥镇压与虐待。

5.作者的笔触涉及到哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?(从文中找出一些句子体会)

(2) 反动势力

(1)爱国青年

(3)中间状态的“庸人”、

“无恶意的闲人”

段政府(“当局者”)

流言家(“有恶意的闲人”)

(几个所谓学者文人)

“八国联军”、中外杀人者……

作者的态度和感情

尊敬、悼念、激励

揭露、嘲讽

哀伤、唤醒

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡!

“惨象”揭示了反动军阀残酷的镇压行径,尽显反动派的残忍本质。

“流言”则代表了走狗文人的无耻诽谤,其危害更甚于刀剑,令人心惊胆寒。

有形的武器与无形的舆论——御用文人的言论,共同构建了中国特色的专制统治和白色恐怖。

在这野蛮且严密的统治之下,民族日渐衰微,终至无声无息。沉默的极致预示着爆发的来临,这既是向反动派的警示,也是对后来者的召唤、激励与鼓舞。

有时 沉默也是一种罪过

“假如一间铁屋子,绝无窗户而万难破毁的,里面许多熟睡的人们即将闷死了,然而由昏睡入死,并不感到就死的悲哀。现在有人大嚷起来,可以惊起较为清醒的几个人。”

在美国波士顿的犹太人大屠杀纪念碑上,德国新教神父马丁·尼莫拉留下了这样的名言:

当纳粹迫害共产党人时,我保持沉默,因为我并非共产党员;

随后他们打压犹太人,我依旧缄默,因为我不是犹太人;

接着他们屠杀工会成员,我依然无声,因为我未加入工会;

之后他们迫害天主教徒,我仍然不语,因为我是新教徒;

最终,当他们向我下手时,四周已无人能为我挺身而出。

1、我也早觉得有写一点东西的必要了

2、我也早觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了。

有必要写文章来加以记念

——悲痛的悼念。

有必要写“一点东西”来揭露暴行,揭露“流言”

──愤怒的揭露

有必要写“一点东西”提醒人们,不要忘记烈土的鲜血

6.为什么写文章——理解以下三句话的意思

──唤醒庸人 牢记血债

深层把握析情感

1.明确六、七小节的思想内容,请同学们朗读第六节,说说鲁迅先生对于进步青年徒手请愿的行为的态度,你对于这种行为又有何看法呢?

讲读第三部分

鲁迅先生对请愿的态度:

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

否定

人类血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

本体: 喻体:

比喻

说明徒手请愿的不可取(教训)

人类历史

煤的形成

大量的木材(条件)

付出巨大的代价

只是一小块(结果)

历史只前进一小步

本文将人类发展的历史比作煤炭的形成过程。在人类历史的每一步进展中,都伴随着血与牺牲。尽管徒手请愿牺牲巨大,但其对社会进步的贡献却微乎其微。因此,作者并不赞同徒手请愿的做法,反而期望人们可以从这次悲剧中吸取经验,选择更为有效的抗争手段。

补充:在“三一八”事件之后,鲁迅实际上创作了一系列文章来表达他的立场。

然而,我由衷地期望“请愿”的行动从此画上句号……世界的进步,固然往往伴随着牺牲,但牺牲的多少并不决定进步的大小……(《死地》)

改革固然常常伴随着流血,但流血并不等同于改革本身。对于血液的使用,就如同金钱一样,既不能过于吝啬,也不应随意挥霍。对于此次事件的遇难者,我深感哀痛。只愿这样的请愿不再发生便足矣。(《空谈》)

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

肯定

亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。

青山埋忠骨

鲁迅先生对斗争的态度:

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望,真的猛士,将更奋然而前行”。

“依稀”意味着朦胧不清,“微茫”代表着隐约不明;“更”则强调程度之深。

这一并列复句精准地诠释了“三·一八”遇难烈士对未来的深远影响,凸显了烈士英勇献身的精神将持续激励人们勇往直前,不懈奋斗。

在六七两节,首先对斗争方法进行深刻而理性的思考,随后肯定了烈士们英勇无畏的精神对未来的深远影响,文章最终归结于激昂的斗争意志,充满了激励人心的力量。

“鲁迅先生的语言简练而富有力量,寥寥数语间,便能让人洞察其坚定的政治立场,对社会深入的洞察,以及对民众满怀的热烈同情。” ——瞿秋白

悲愤的情感是线索贯穿全文

2.全文是围绕什么线索叙述的?

悲悼死难烈士

悲忆交往经过

悲议意义教训

愤揭反动当局

愤斥文人嘴脸

愤批庸人麻木

通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无可抑制。

悲

愤

而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

尤:更甚,意指只有流言家的无耻行径,才激起作者强烈的反击意志。

出离愤怒:愤怒至极,超越了常规的界限。

浓黑的悲凉:以“浓黑”来形容“悲凉”,将无形之情化为有形之物,让人仿佛能触碰到那份悲凉,感受到它的浓重。

奉献:怀着敬意,郑重地展示。

三层深意如下:

深刻感受那浓重而悲凉的“非人间”氛围。

对于无法以更恰当的方式纪念烈士,内心深感歉意。

警告那些“非人间”的顽固势力,不要因为肆意杀戮而过早庆祝,所欠的血债必将用同等代价偿还。

3.从这篇文章中看到了一个怎样的鲁迅?

(一)极端的温度对比

鲁迅的“冷静”思维实际上是被“热烈”情感包裹的,我们对他的愤慨之情不难理解,但为何有时他显得如此冷静、客观乃至无情呢?

自始至终,他的内心都交织着两种情绪:一是激情四溢的冲动,二是控制激情的渴望。因此,在《记念刘和珍君》的开篇,我们看到了一位理性的“智者”,他的言语平静,客观陈述事实,并反复声明自己“无话可说”“只能如此而已”。这种克制与平静,表面上看似情感的淡化、力量的减弱,实则内里暗流涌动,火山即将爆发。表面的冷静之下,是热烈情感的包裹,冷与热的交融对流,最终汇聚成心灵的强烈震颤,深深触动每一位读者的心弦。

(二)希望与绝望

同样地,源于深沉的爱意,他对执政者的残忍无情感到愤慨,对那些传播谣言、平庸之辈感到哀怜。他对这个社会、这个民族充满了绝望,既为其不幸而哀,又为其不争而怒,内心充满了忧虑。然而,也是因为爱,那深沉的爱,对苍生、生命和人性的关爱,他在绝望的抗争中,依然执着地在寻找一线希望。

(三)大爱与深憎

鲁迅的冷静与客观,不妨视为他内心激情的另一种展现。表面的冷峻其实是一种热情的变异。为何他的文字总是洋溢着激情?实际上,这一切源于鲁迅内心深处的——爱!对生命的热爱,对人性的关怀。这正体现了他对生死的深刻理解。正因为爱得深沉,才会憎得透彻。鲁迅的作品中,正是蕴含着这样深沉的大爱与深憎。

本文中心

《记念刘和珍君》这篇文章通过对刘和珍的缅怀,深刻地揭示了段祺瑞执政府残杀爱国青年的罪行,严厉谴责那些助纣为虐的文人散布谣言、诋毁爱国青年的无耻行为。同时,文章高度颂扬了爱国青年面对危险时不屈不挠、团结互助的崇高品质,以及他们为国捐躯的英勇精神。作者提醒爱国青年在斗争中要讲究策略,呼吁民众铭记血泪斑斑的历史教训,并激励勇士们勇敢地向前迈进。

阅读鲁迅先生的一篇文章,

人生便增添了一份觉悟的可能。

每多一位青年与鲁迅结伴,

中国便多了一丝改善的期望。

谢谢聆听

记念刘和珍君

这位人物在中国现代文学史上享有“民族魂”之美誉。他以深沉的情怀和睿智的目光,始终关注着民族的生存现状和精神领域。他离世之际,举国同悲,全球震惊。一位友人以此联悼念:“译作未竟身先逝,巨星陨落,谁人振臂高呼;先生已逝成古人,痛忆故交,文坛从此添迷茫。”

鲁迅,本名周树人,是一位杰出的文学家、思想家和革命家。

1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了我国现代文学史上的首篇白话小说《狂人日记》。

他的代表作包括:

小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》

散文集《朝花夕拾》

散文诗集《野草》

杂文集《坟》、《南腔北调集》等。

1918年,他在《新青年》杂志上首次使用“鲁迅”这一笔名,发表了《狂人日记》,为我国新文学运动奠定了基石。

本文选自他的杂文集《华盖集续编》。

C

1.鲁迅在江南水师学堂就读期间,如何处理学校颁发的金质奖章 ( )

A.赠予友人

B.不慎遗失

C.出售换取红辣椒

D.一直珍藏

在江南水师学堂学习时,鲁迅因期末考试成绩出色而获得了一枚金质奖章。他并未将这枚奖章视为炫耀的资本,反而选择在鼓楼街将其变卖,用所得购买了一串红辣椒。每当夜深人静、气温骤降、疲惫不堪之际,鲁迅便取出一颗辣椒咀嚼,以此驱散寒意、提神醒脑,继续沉浸在书海中。

2.鲁迅和许广平谈恋爱时,鲁迅自称什么?( )

A. 大先生

B. 小白象

C. 小红象

D. 老夫子

B

在鲁迅与许广平相恋之际,他自诩为“小白象”。当他们的儿子周海婴降生后,鲁迅便将儿子昵称为“小红象”。他常在哄孩子时轻声吟唱小曲:“小红啊,小象,小红象;小象啊,红红,小象红;小红啊,小象,小红象;小象啊,小红,小红红。”

作者简介

一位热衷于品尝咖啡、热衷于好莱坞电影的民国风尚引领者,

一位与儿子争抢零食的甜品爱好者,

一位薪资仅够在北京购置一座四合院的学者,

一位对学生充满深厚情感的导师,

一位既能批判他人又能自我剖析的孤独老者,

一位擅长创造经典语句的男子。

作者简介

《记念刘和珍君》从题目看,这是一篇什么性质什么体裁的文章?题目为何用“记念”而不是“纪念”?

纪念性的回忆文章,实际上是一种纪念性的散文体裁。

在题目中,“记”字与“纪”字同义,反映了早期白话文用语的不够规范。例如,文中“那里还能有什么言语?”中的“那”字,实际上是“哪”字的误用。鲁迅当时所用“记念”一词,就是现在我们所说的“纪念”。

本文的核心人物是“刘和珍”,而“君”则是对其的尊敬之称。

写作背景

1926年3月,奉系军阀在日本帝国主义的撑腰下挥师入关,日方公然支持奉军,对国民军发起炮击。国民军随即予以还击。日本帝国主义随后向北洋政府的段祺瑞执政府提出抗议,并联合英、法、意、荷、比、西等国的北京公使,以维护《辛丑条约》为名,提出一系列无理要求,并威胁武力侵犯。

3月18日,北京民众为抗议帝国主义侵犯我国主权,齐聚天安门广场举行集会。

集会结束后,民众前往执政府请愿。

段祺瑞竟然下令卫兵对请愿民众开枪,并用武器追打,导致200多人死伤,制造了“三·一八”惨案。

在此惨案中,北京女子师范大学英文系学生、学生自治会主席刘和珍不幸遇难。

刘和珍是鲁迅先生的学生,一位充满爱国热情的青年,她的牺牲让鲁迅先生深感悲痛。

当时的反动文人还在刊物上发表文章污蔑、中伤爱国青年,使鲁迅先生悲愤不已。

同年4月,鲁迅先生在悲痛与愤怒中,撰写了这篇纪念文章。

刘和珍,北京女子师范大学英文系的一名学子。在“三一八”惨案发生时,作为学生自治会会长的她,积极动员并组织同学们集会抗议。她高举校旗,走在队伍前列,直至抵达段祺瑞执政府门前请愿。不幸的是,段祺瑞竟然下令卫兵射击,刘和珍胸部中弹七处,英勇牺牲,年仅22岁。

一九二六年三月十八日天安门集会

群众结队前往段祺瑞执政府徒手请愿

游行群众与段祺瑞政府卫队对峙

血衣

逮捕

殴打

遗骸

屠 杀

“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。”

清醒理智梳结构

1、本文的中心事件是什么?

整体把握

三·一八”惨案

整体把握

2、阅读全文,梳理全文结构

一.交代写作缘由

二.交代写作目的

三.回忆交往过程

四.叙述遇害事实

五.追述遇害经过

六.总结经验教训

七.概括死难意义

(一)纪念缘由

(二)纪念内容

(三)纪念意义

1.鲁迅先生为什么要写这篇文章,并从一、二节中找出相关的句子。

纪念死者

写给段祺瑞政府和走狗文人 (嘲讽、痛恨)

写给快要忘却这件事情的国民(唤醒)

讲读第一部分

回忆刘和珍君的过往

●预定《莽原》全年

——“毅然”

坚定追求进步思想

●参加师大学潮斗争

虑及母校

●前往执政府请愿,被杀害

——“欣然”前往

爱国热忱

★刘和珍:是一个渴求真理与进步,富于斗争精神,有远见卓识,温和善良而又具有爱国热忱的青年学生。

斗争精神

温和善良

“微笑”、“温和”

“反抗”;

“黯然”、“泣下”

2.除了这些事之外,刘和珍给你留下印象最深的特征是什么?

①“但她却常常微笑着,态度很温和。”

“也还是始终微笑着,态度很温和。”

“况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,...”

“始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,...”

“也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。”

3.课文中多次写到刘和珍“微笑着,态度很温和”,“和蔼的”,这起到什么作用?

是为了突出敌人的残忍本质。通过描绘她“总是面带微笑”的形象,凸显了“她确已离世,这是不争的事实”,呈现了作者心中永远珍藏的刘和珍那笑靥如花的面容,传达了对她不应早逝却不幸离世的深切哀痛。这份悲痛之情,进而引燃了作者对反动派的强烈谴责与无情揭露。

【资料链接】

据当年报刊报道,3月17日深夜,执政政府召开紧急会议,进行周密部署,并准备了数十口棺木。段祺瑞还对卫队旅的军官表示:“你转告卫队旅的士兵们,(即便他们杀人)我不仅不会惩罚他们,反而还会奖赏他们!这些所谓的学生土匪……”

4.作者用什么证据来批判这种认识?

刘和珍牺牲的消息传开。

“三一八”惨案引发了全国民众的强烈愤怒。段祺瑞为逃避罪责,竟然污蔑遇难群众为“暴徒”。一些反动军阀的追随者,如陈西滢等人,也散布谣言,撰写文章,指责爱国学生是“被人利用”,被“民众领袖”(指李大钊等人)误导至“绝境”。鲁迅得知噩耗,心中充满悲痛与愤怒。尽管他不支持无武装的请愿,但在烈士的血泊中,他看到了未来的希望。此后,他撰写了多篇悼念文章,其中《记念刘和珍君》影响最为深远。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……。

“文明人”这一说法充满了讽刺意味。表面上,“文明”一词是赞誉之词,象征着发展、礼貌与仁慈,但在此处用来指代枪击三位女性的行径,是对那些发动大屠杀的反动派的一种辛辣嘲讽,揭示了他们以文明为名,行野蛮之实。同样,“伟绩”与“武功”在此也是反讽的表达,原本用于赞颂辉煌成就,却被用来描述中国军人对妇女儿童的杀戮以及八国联军对学生的暴行。这些词汇有力地谴责了反动势力与侵略者的残忍与邪恶,使读者深刻认识到他们所谓的“伟绩”与“武功”不过是针对无辜百姓的血腥镇压与虐待。

5.作者的笔触涉及到哪几类人?对每一类人作者表达了什么样的感情?(从文中找出一些句子体会)

(2) 反动势力

(1)爱国青年

(3)中间状态的“庸人”、

“无恶意的闲人”

段政府(“当局者”)

流言家(“有恶意的闲人”)

(几个所谓学者文人)

“八国联军”、中外杀人者……

作者的态度和感情

尊敬、悼念、激励

揭露、嘲讽

哀伤、唤醒

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默啊,沉默啊!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡!

“惨象”揭示了反动军阀残酷的镇压行径,尽显反动派的残忍本质。

“流言”则代表了走狗文人的无耻诽谤,其危害更甚于刀剑,令人心惊胆寒。

有形的武器与无形的舆论——御用文人的言论,共同构建了中国特色的专制统治和白色恐怖。

在这野蛮且严密的统治之下,民族日渐衰微,终至无声无息。沉默的极致预示着爆发的来临,这既是向反动派的警示,也是对后来者的召唤、激励与鼓舞。

有时 沉默也是一种罪过

“假如一间铁屋子,绝无窗户而万难破毁的,里面许多熟睡的人们即将闷死了,然而由昏睡入死,并不感到就死的悲哀。现在有人大嚷起来,可以惊起较为清醒的几个人。”

在美国波士顿的犹太人大屠杀纪念碑上,德国新教神父马丁·尼莫拉留下了这样的名言:

当纳粹迫害共产党人时,我保持沉默,因为我并非共产党员;

随后他们打压犹太人,我依旧缄默,因为我不是犹太人;

接着他们屠杀工会成员,我依然无声,因为我未加入工会;

之后他们迫害天主教徒,我仍然不语,因为我是新教徒;

最终,当他们向我下手时,四周已无人能为我挺身而出。

1、我也早觉得有写一点东西的必要了

2、我也早觉得有写一点东西的必要了

3、我正有写一点东西的必要了。

有必要写文章来加以记念

——悲痛的悼念。

有必要写“一点东西”来揭露暴行,揭露“流言”

──愤怒的揭露

有必要写“一点东西”提醒人们,不要忘记烈土的鲜血

6.为什么写文章——理解以下三句话的意思

──唤醒庸人 牢记血债

深层把握析情感

1.明确六、七小节的思想内容,请同学们朗读第六节,说说鲁迅先生对于进步青年徒手请愿的行为的态度,你对于这种行为又有何看法呢?

讲读第三部分

鲁迅先生对请愿的态度:

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

否定

人类血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

本体: 喻体:

比喻

说明徒手请愿的不可取(教训)

人类历史

煤的形成

大量的木材(条件)

付出巨大的代价

只是一小块(结果)

历史只前进一小步

本文将人类发展的历史比作煤炭的形成过程。在人类历史的每一步进展中,都伴随着血与牺牲。尽管徒手请愿牺牲巨大,但其对社会进步的贡献却微乎其微。因此,作者并不赞同徒手请愿的做法,反而期望人们可以从这次悲剧中吸取经验,选择更为有效的抗争手段。

补充:在“三一八”事件之后,鲁迅实际上创作了一系列文章来表达他的立场。

然而,我由衷地期望“请愿”的行动从此画上句号……世界的进步,固然往往伴随着牺牲,但牺牲的多少并不决定进步的大小……(《死地》)

改革固然常常伴随着流血,但流血并不等同于改革本身。对于血液的使用,就如同金钱一样,既不能过于吝啬,也不应随意挥霍。对于此次事件的遇难者,我深感哀痛。只愿这样的请愿不再发生便足矣。(《空谈》)

然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大。至少,也当浸渍了亲族,师友,爱人的心,纵使时光流驶,洗成绯红,也会在微漠的悲哀中永存微笑的和蔼的旧影。

肯定

亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。

青山埋忠骨

鲁迅先生对斗争的态度:

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望,真的猛士,将更奋然而前行”。

“依稀”意味着朦胧不清,“微茫”代表着隐约不明;“更”则强调程度之深。

这一并列复句精准地诠释了“三·一八”遇难烈士对未来的深远影响,凸显了烈士英勇献身的精神将持续激励人们勇往直前,不懈奋斗。

在六七两节,首先对斗争方法进行深刻而理性的思考,随后肯定了烈士们英勇无畏的精神对未来的深远影响,文章最终归结于激昂的斗争意志,充满了激励人心的力量。

“鲁迅先生的语言简练而富有力量,寥寥数语间,便能让人洞察其坚定的政治立场,对社会深入的洞察,以及对民众满怀的热烈同情。” ——瞿秋白

悲愤的情感是线索贯穿全文

2.全文是围绕什么线索叙述的?

悲悼死难烈士

悲忆交往经过

悲议意义教训

愤揭反动当局

愤斥文人嘴脸

愤批庸人麻木

通观全文,作者悲和愤两股情感的烈焰无处不在迸发,无处不在燃烧,升腾交织,无可抑制。

悲

愤

而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

尤:更甚,意指只有流言家的无耻行径,才激起作者强烈的反击意志。

出离愤怒:愤怒至极,超越了常规的界限。

浓黑的悲凉:以“浓黑”来形容“悲凉”,将无形之情化为有形之物,让人仿佛能触碰到那份悲凉,感受到它的浓重。

奉献:怀着敬意,郑重地展示。

三层深意如下:

深刻感受那浓重而悲凉的“非人间”氛围。

对于无法以更恰当的方式纪念烈士,内心深感歉意。

警告那些“非人间”的顽固势力,不要因为肆意杀戮而过早庆祝,所欠的血债必将用同等代价偿还。

3.从这篇文章中看到了一个怎样的鲁迅?

(一)极端的温度对比

鲁迅的“冷静”思维实际上是被“热烈”情感包裹的,我们对他的愤慨之情不难理解,但为何有时他显得如此冷静、客观乃至无情呢?

自始至终,他的内心都交织着两种情绪:一是激情四溢的冲动,二是控制激情的渴望。因此,在《记念刘和珍君》的开篇,我们看到了一位理性的“智者”,他的言语平静,客观陈述事实,并反复声明自己“无话可说”“只能如此而已”。这种克制与平静,表面上看似情感的淡化、力量的减弱,实则内里暗流涌动,火山即将爆发。表面的冷静之下,是热烈情感的包裹,冷与热的交融对流,最终汇聚成心灵的强烈震颤,深深触动每一位读者的心弦。

(二)希望与绝望

同样地,源于深沉的爱意,他对执政者的残忍无情感到愤慨,对那些传播谣言、平庸之辈感到哀怜。他对这个社会、这个民族充满了绝望,既为其不幸而哀,又为其不争而怒,内心充满了忧虑。然而,也是因为爱,那深沉的爱,对苍生、生命和人性的关爱,他在绝望的抗争中,依然执着地在寻找一线希望。

(三)大爱与深憎

鲁迅的冷静与客观,不妨视为他内心激情的另一种展现。表面的冷峻其实是一种热情的变异。为何他的文字总是洋溢着激情?实际上,这一切源于鲁迅内心深处的——爱!对生命的热爱,对人性的关怀。这正体现了他对生死的深刻理解。正因为爱得深沉,才会憎得透彻。鲁迅的作品中,正是蕴含着这样深沉的大爱与深憎。

本文中心

《记念刘和珍君》这篇文章通过对刘和珍的缅怀,深刻地揭示了段祺瑞执政府残杀爱国青年的罪行,严厉谴责那些助纣为虐的文人散布谣言、诋毁爱国青年的无耻行为。同时,文章高度颂扬了爱国青年面对危险时不屈不挠、团结互助的崇高品质,以及他们为国捐躯的英勇精神。作者提醒爱国青年在斗争中要讲究策略,呼吁民众铭记血泪斑斑的历史教训,并激励勇士们勇敢地向前迈进。

阅读鲁迅先生的一篇文章,

人生便增添了一份觉悟的可能。

每多一位青年与鲁迅结伴,

中国便多了一丝改善的期望。

谢谢聆听