第2课中华文化的世界意义 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课中华文化的世界意义 课件(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 75.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 13:49:09 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

导入新课

2024年12月4日

在巴拉圭亚松森召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会通过评审决定将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录

2025年春晚包含了哪些非遗因素?

春节 申遗成功!

第一单元 源远流长的中华文化

学习目标

1. 探究中外文化交流的历程,提高学生探究分析历史问题的能力。

2. 概述佛教在中国传播及西学东渐的发展过程,阐释中华文化对世界的影响。

3.结合佛教的传入、西学东渐的相关史料,认识中华文化在中外文化交流中不断发展。

4.认识在推动人类文明的进程中中华文化起着重要作用。理解在当今我们应当向世界展现中华文化的魅力,为人类文明的发展提供中国智慧。

第2课 中华文化的世界意义

壹

贰

目录

兼收并蓄:中华文化在交流中发展

东西辐射:中华文化对世界的影响

(一)佛教的中国化

洛阳白马寺,中国的第一座官办寺院

1.过程:

●

两汉之际:传入中国

一、中华文化在交流中发展

基本教义:因果报应,生死轮回,禁欲苦行,宣扬来生幸福。

佛教,也叫释教,世界三大宗教之一。

公元前6世纪时由释迦牟尼创立于古印度。

宣扬因果报应,轮回转世,虽主张“众生平等,皆可成佛”,但又说“有生皆苦”,而把解脱痛苦的希、望寄托于消极的“涅槃”(意为寂灭)境界。

广泛传播于亚洲及世界各地,对多国政治和文化产生过重大影响。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

(一)佛教的中国化

洛阳白马寺,中国的第一座官办寺院

1.佛教中国化的历程

●

两汉之际:传入中国

一、中华文化在交流中发展

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

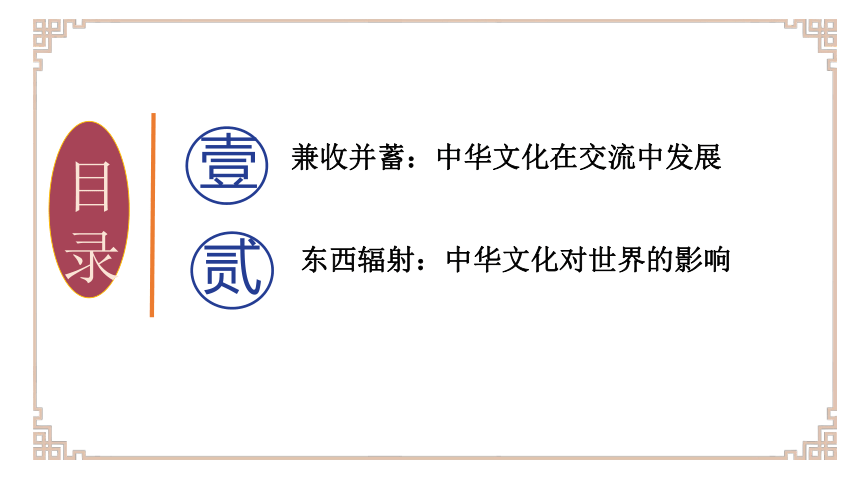

1.佛教中国化的历程:

开始传入

魏晋南北朝

日趋兴盛

隋唐

完成本土化

宋明

融合

理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

两汉之际

来自古印度的佛教传入中国

东汉初年,汉明帝派使臣前往西域求佛法,请来了两位高僧,还用白马驮来佛经,汉明帝让两位高僧在洛阳传教。为其修建了佛寺,这就是白马寺。

中国第一座官办寺院

逐渐同儒家文化和道家文化相融合

主张顿悟成佛的

禅宗成为主流

魏晋南北朝时期,佛教盛行,吸收儒、道的思想,渐趋本土化。作为主流思想的儒学,自身开始吸收佛、道的精神,有了新的发展。

悬空寺是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“禅”是静坐的意思,即提倡安心静虚的修行方式。禅宗废弃佛教违背儒家观念的戒律,强调“孝”是成佛的根本,使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

儒学在吸收佛、道哲学思想基础上形成新儒学——宋明理学。最终完成重建理学信仰的任务,自南宋以后成为官方哲学,长期居于统治地位。

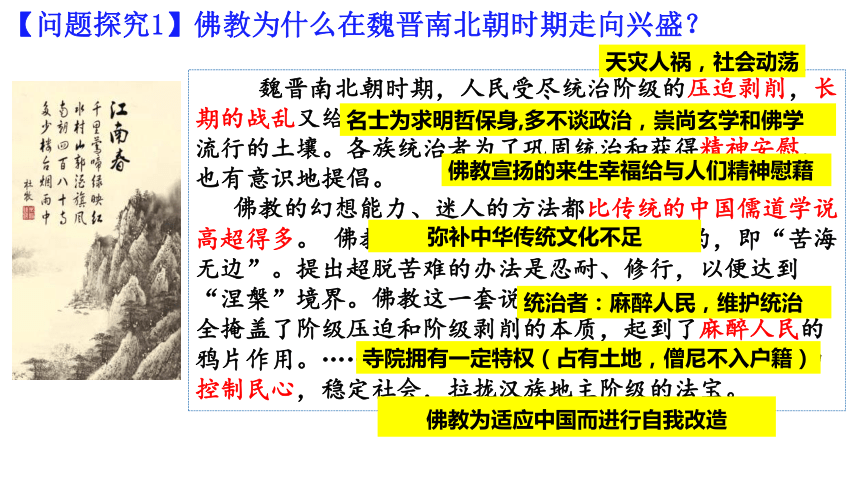

魏晋南北朝时期,人民受尽统治阶级的压迫剥削,长期的战乱又给人民带来无穷的灾难,这种情况造成了宗教流行的土壤。各族统治者为了巩固统治和获得精神安慰,也有意识地提倡。

佛教的幻想能力、迷人的方法都比传统的中国儒道学说高超得多。 佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。……特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

佛教宣扬的来生幸福给与人们精神慰藉

天灾人祸,社会动荡

统治者:麻醉人民,维护统治

名士为求明哲保身,多不谈政治,崇尚玄学和佛学

【问题探究1】佛教为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

佛教为适应中国而进行自我改造

寺院拥有一定特权(占有土地,僧尼不入户籍)

弥补中华传统文化不足

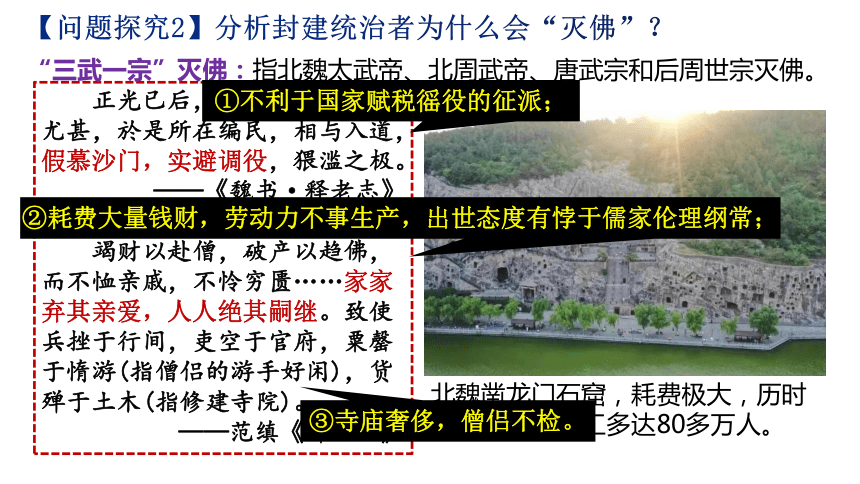

【问题探究2】分析封建统治者为什么会“灭佛”?

正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。

——《魏书·释老志》

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。

——范缜《神灭论》

“三武一宗”灭佛:指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗灭佛。

北魏凿龙门石窟,耗费极大,历时二十多年,用工多达80多万人。

①不利于国家赋税徭役的征派;

②耗费大量钱财,劳动力不事生产,出世态度有悖于儒家伦理纲常;

③寺庙奢侈,僧侣不检。

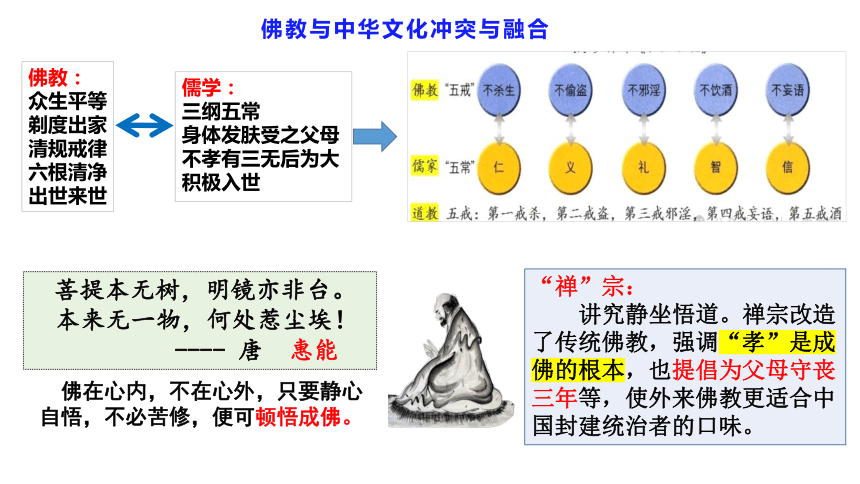

佛教:

众生平等剃度出家

清规戒律六根清净出世来世

儒学:

三纲五常

身体发肤受之父母

不孝有三无后为大积极入世

佛教与中华文化冲突与融合

佛在心内,不在心外,只要静心自悟,不必苦修,便可顿悟成佛。

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃!

---- 唐 惠能

“禅”宗:

讲究静坐悟道。禅宗改造了传统佛教,强调“孝”是成佛的根本,也提倡为父母守丧三年等,使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

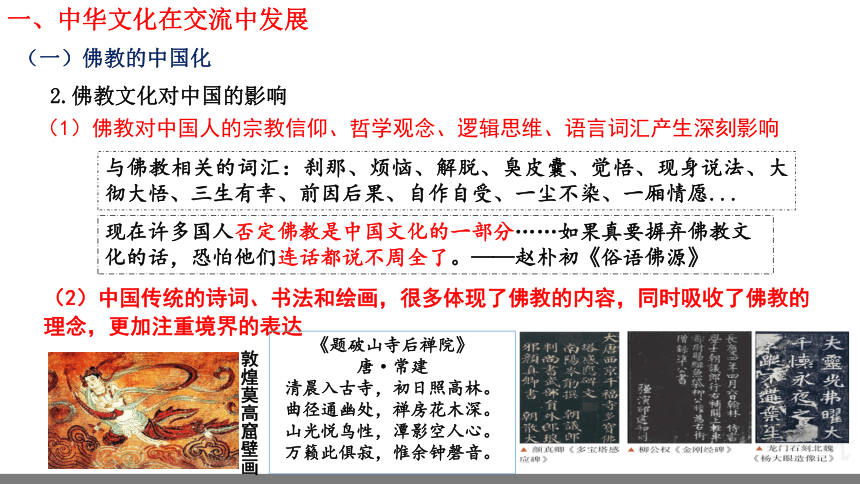

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

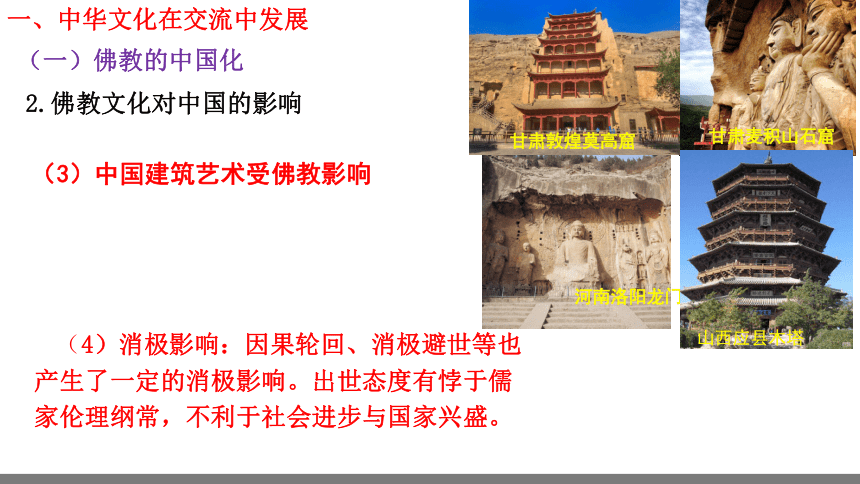

2.佛教文化对中国的影响

(1)佛教对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇产生深刻影响

与佛教相关的词汇:刹那、烦恼、解脱、臭皮囊、觉悟、现身说法、大彻大悟、三生有幸、前因后果、自作自受、一尘不染、一厢情愿...

现在许多国人否定佛教是中国文化的一部分……如果真要摒弃佛教文化的话,恐怕他们连话都说不周全了。——赵朴初《俗语佛源》

(2)中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达

敦煌莫高窟壁画

《题破山寺后禅院》

唐·常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此俱寂,惟余钟磬音。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

2.佛教文化对中国的影响

(3)中国建筑艺术受佛教影响

甘肃麦积山石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高窟

山西应县木塔

(4)消极影响:因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。出世态度有悖于儒家伦理纲常,不利于社会进步与国家兴盛。

(二)明末期初:西学东渐

西学东渐:通常是指在明末清初、近代两个时期,近代西方学术思想向中国传播的历史过程。

1.背景:

①古代中西方文化交流奠定基础;

②新航路开辟和早期殖民扩张;

③传教士的推动;

④欧洲近代文艺复兴、宗教改革自然科学兴起;

⑤中国:手工业技术和文化先进;统治者的喜好和支持;有识之士推动。

一、中华文化在交流中发展

(1)明末:意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国。

利玛窦

徐光启

(二)明末清初:西学东渐

2.表现:

《几何原本》

由利玛窦和徐光启共同翻译

一、中华文化在交流中发展

利玛窦于1583年进入广东,在肇庆定居。此后曾在韶州、南京、南昌等地居住。经多次尝试,于1601年1月到达北京,1610年死于北京。利玛窦之所以重要,主要有以下原因:第一,通过摸索,他制定了一套颇具示范性的、适应中国社会文化的传教策略,并因此而使得西学在中国的传播成为可能;第二,留下了大量颇有价值的中西文著述,对西学东渐做出了重要的贡献。

——楼宇烈《中华文明史》

(2)清初:17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

汤若望

、南怀仁

《坤舆万国图》:向中国人展现了世界的整体轮廓,一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并攻击说“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按耳听,真所谓画工之画鬼魅也”。

积极:①丰富了中国的传统科技;

②促进了中西文化的交流与融合;

③开阔了中国人的眼界。

局限性:传播范围有限,未使中国社会产生根本变革。

3.影响:

明末清初,一批来华耶稣会会士由于精通中国文化而获得高官的赏识,其中最有名的是利玛窦,他们脱下僧袍,换了儒服,通过与儒家学者们谈天、辨论,用三棱镜、自鸣钟和地理知识来激发他们的好奇心。汤若望精通天文,后来他在满清官廷担任过钦天监监正的职务。耶稣会会士们将大约7000种西文图书带到了北京。17世纪时会士与中国学者合译出了大约380种著作,这些书多为神学著作,但也有一些涉及天文、数学、地理、医药、气象、机械、解剖学、动物学、逻辑以及欧洲政治和教育制度等方面的论文和专著。

——费正清《东亚:传统与变迁》

4.早期的西学东渐的特点:

以传教士为主体

局限于士大夫阶层

以科学技术为主

适应性调整策略

一、中华文化在交流中发展

(三)近代前期:西学东渐

1.背景:

①19世纪中叶,列强入侵,民族危机加剧;

②西学的传播渠道大大增加(新式学堂,留学教育,译书机构等等)

结合所学知识说明近代中国吸收西学的“三种层次”是怎样变化的?

鸦片战争后

开眼看世界

新文化运动

民主科学

洋务运动

中体西用

维新变法

维新思想

辛亥革命

民主革命思想

五四运动

马克思主义

器物

制度

思想

对文化的选择与淘汰,一般会经历一个由浅入深、由表及里、被动接受到主动学习的过程。近代东西方不同文明的碰撞,折射出中国曲折的近代化历程

一、中华文化在交流中发展

层次 派别 代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级抵抗派

地主阶级洋务派

制度 资产阶级维新派

资产阶级革命派

思想 资产阶级激进派

无产阶级

林则徐、魏源

师夷长技以制夷

译西方书籍、仿制西方战舰

曾国藩、李鸿章、张之洞

中体西用

师夷长技以自强

洋务运动

【问题探究】结合纲要上所学知识完成表格;分析向西方学习的特点。

康有为、梁启超

开国会、行宪法、实行君主立宪

戊戌变法

孙中山、黄兴

三民主义,

实行民主共和制

辛亥革命

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅

民主、科学

新文化运动

李大钊、陈独秀、毛泽东

马克思主义

新民主主义革命

2.历程:

特点:

主题明确:救亡图存;

层次鲜明:由器物到制度再到思想,由浅入深,领域不断扩展,内容不断深化;

阶层广泛:地主阶级、资产阶级、无产阶级都进行了学习探索

认识深化:由被动接受西方思想到主动选择马克思主义;

(三)近代前期:西学东渐

鸦片战争后

明末到清初

洋务运动

维新运动

辛亥革命

新文化运动

五四运动

利玛窦、汤若望等

带来西方新知识

林则徐和魏源

“师夷长技以制夷”

李鸿章等洋务派

“中学为体,西学为用”

康有为、梁启超等

“戊戌变法”

孙中山等“三民主义”

陈独秀等

“民主科学”

平等、自由

马克思主义

一、中华文化在交流中发展

西学东渐发展历程:

技术器物

政治制度

思想文化

明清与近代西学东渐的比较

明末清初 近代

背景 国力较强的情况下主动进行(新航路开辟和早期殖民扩张; 传教士传教的需要) 在中国落后于西方被迫向西方学习

(工业革命、商品输出、资本输出,蓄意侵华;救亡图存的需要)

传播主体 西方传教士为主 参与主体广泛

(包括官员、知识分子、民族资产阶级等)

接受群体 少部分知识分子 群体不断扩大,由被动接受到主动选择

内容 西方科技为主 广泛:器物—制度—文化,层层深入

目的 向中国传教 救亡图存

影响 东西方文化双向交流,开阔眼界;但没有使中国产生根本性变革

促进中国社会近代化的转型

中国“吸收异国他邦的文化”过程呈现出怎样的特点?

1.阶段主题明显;

2.内容领域不断拓宽;

3.存在主动(双向交流)与被动的学习。

4.文化的包容性。

(1)第一次是本土内部文化的融合:汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,通过融合,实现了中国文化的多元综合,确立了儒学的主导地位和伦理政治、伦理教化的原则。

(2)第二次是中国文化与佛教文化的融合:属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对程朱理学和陆王心学影响深远。

(3)第三次是东西方文化的融合:明末西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

【知识拓展】 中国文化的三次历史性融合

(一)对亚洲的影响—东亚文化圈

东亚文化圈:严格意义上,是指在古代以中国为主,包括了朝鲜、日本和越南等地。其主要特征包括汉字表达的种种文化模式、以儒学为主的政治思想和伦理道德、中国佛教和至唐朝臻于完善的律令制度。

阶段 时间 交流内容

形成期 魏晋南北朝之前 农业栽培技术、汉字、律令制度、儒学、中国佛教

兴盛期 隋唐 重点是律令及相关制度

发展期 宋元明 文化典籍大量输出,理学影响尤深

瓦解期 清朝 学习西方成为潮流

二、中华文化对世界的影响

二、中华文化对世界的影响

韩国谚文

谚文,韩国称为韩字,北朝鲜称为朝鲜字。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。

日本平假名与片假名

假名,“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义。汉字为“真名”。

越南喃字

喃字,是古越南民间一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

(1)传播:公元前4世纪——公元3世纪,传入朝鲜、日本、东南亚;

(2)发展:各国在汉字基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南创造出喃字。

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

1.汉字:

问题1:以上各国文字形成的原因?有何作用?

推动了当地的文化交流和发展

二、中华文化对世界的影响

2.儒学

(1)传播:3—5世纪,儒学在东亚、东南亚等地区流行。

(2)发展:隋唐以后,朝鲜、日本各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

二、中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”正是这四句偈语,深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

3.佛教

鉴真东渡

唐招提寺建筑群

唐招提寺是鉴真和他的弟子在日本奈良仿唐制建造的寺院,是建筑艺术的杰作,至今被日本视为国宝。

日本支援湖北高校物资

上书“山川异域,风月同天”

日本支援大连的物资,上书王昌龄的诗

中国援助日本物资

上书“青山一道,同担风雨”

【知识链接】传授佛法

东汉后期到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛教翻译成汉文【史纲上】

东晋的法显,从长安出发到天竺,收集了大批梵文经典【史纲上】

唐朝的玄奘,于贞观年间天竺取经,在天竺那烂陀寺专研佛法【史纲上】

唐朝高僧鉴真六次东渡到日本传授佛法【史纲上】

日本、新罗等派学问僧到长安求法【史纲上】

日本的空海就是很有名的一位高僧【史纲上】

二、中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

政治制度:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜的政治制度基本模仿中国

②7世纪日本大化改新,推行的中央集权制、土地制度和赋税制

度,都以唐制为蓝本。

4.社会制度

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

二、中华文化对世界的影响

5.社会生活:

(1)东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化的影响。

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

越南春节

日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。

韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

他乡少知己,莫厌访君频。

—9世纪朝鲜诗人崔致远

腐儒未解英志,

却恨鸿沟不用诚。

—17世纪日本那波守之

二、中华文化对世界的影响

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

(3)15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化;

(2)14世纪末,中国人进入琉球,中国的生产技术和思想文化在琉球传播;

(4)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响;

5.移民:

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

类别 时间 影响

汉字

儒学

佛教

社会制度

社会生活

文化传播

前4-3世纪

汉字传入朝鲜半岛,日本列岛和东南亚地区,各国在汉字基础上创造出本国文字。

4世纪以后

儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,日本等国各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

3-5世纪

佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

7世纪

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。 ①古代朝鲜的政治制度基本模仿中国。②7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度都以唐制为蓝本。越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

中国人进入琉球,中国先进的生产技术和所学文化逐渐在琉球传播。

7世纪

14世纪

15世纪

伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,传播中华文化。郑和下西洋,扩大和加深了中华文化的影响。

二、大国辐射:中华文化的世界影响

火药、指南针、印刷术--这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。 ——马克思

公元751年,唐与大食发生战争,造纸术传入阿拉伯,随后传入欧洲与北非。

13世纪火药与指南针由阿拉伯人传入欧洲

1.四大发明推动欧洲社会的转型

(二)对欧洲的影响

(1)16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学 (2)以中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

2.中华文化传入欧洲

瑞典首都的中国宫

欧洲“中国风”

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

“东学西渐”对于欧洲而言,并不是被迫的,而是主动的。此时的欧洲,封建领主制的统治本身,已出现了矛盾,为了争霸,欧洲诸国就必须加强实力;另一方面,则是针对天主教罗马教廷的“宗教改革”,强调教徒的个性和自由,反对教廷及其分支机构的统治。在这种情况下开始的“东学西渐”,就有了内在的驱动力,即设法学习中国的先进文明,以增强国力,并突破天主教的专制……主张引进并改造、吸收中国文明的,主要是代表新兴资本势力的变革者。

“东学西渐”的过程,是与欧洲的社会变革过程统一的。实际上,17世纪和18世纪初,中国对欧洲的影响比欧洲对中国的影响大得多。中国由于其孔子的伦理体系、为政府部门选拔人才的科举制度、对学问而不是对作战本领的尊重等,开始被推举为模范文明。也正是随着社会变革的进行,他们才逐步完成了对中国文明的引进和改造,这同时也就变革了欧洲本身,欧洲也由此而发达。

根据材料分析16-18世纪欧洲出现中国热的原因

欧洲资本主义发展的需要(根因)

欧洲诸国加强实力,反对封建专制的需要

宗教改革和启蒙运动等思想解放运动的推动

中西方文明的差异性和互补性

儒家思想契合了启蒙运动的要求等

中华文化对人类的影响还表现在哪些方面?

“丝绸之路”

科举制度

日本“汉方医学”

长期的路上和海上“丝绸之路”的贸易,是中国对丝绸、茶叶、瓷器等在世界范围类流行。

科举制度的西传,19世纪30年代,英国政府对文官制度进行了重大改革,并于1853年制订了一整套行使至当代的制度。

受唐文化影响,日本发展中医药,如今,日本政府投资建立了一系列汉方医药研究机构,还大力普及汉方医学宣传工作。

世界上其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。

中国是古而又新的国家《诗经》上有句诗说:“周虽旧邦,其命维新。”旧邦新命,是现代中国的特点。中国发展的历史源头和内在动力就是中华文化,中华文化为世界发展提供了滋养。

——冯友兰

文明交流而多彩,

文明因互鉴而丰富。

——习近平

中华文化的世界意义

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

古代

近代

文字、儒学、佛教、制度、文学、风俗

对亚洲

对欧洲

四大发明传播到欧洲

16—18世纪中华文化在欧洲的传播

佛教文化的传入

西学的传入

开眼看世界、师夷长技以制夷

维新思想、三民主义

新文化运动

马克思主义的广泛传播

课堂小结

课堂小结

1.“忠君爱国”在北宋末年成为士大夫的最高道德标准。佛教也提出与儒家伦理道德相协调,“佛法据王法以立”,佛教僧人也应提倡忠君爱国,所以有的寺院称为“护国寺”,有的称“报国寺”。上述历史现象反映了( )

A.儒学与佛教互动融合 B.士大夫的崇佛心理普遍

C.佛教融汇儒学伦理 D.儒学开始吸收佛道思想

C

2.北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归乎治”。这反映了( )

A.佛教主动适应社会现实 B.儒佛学说开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想 D.儒学统治地位发生动摇

A

当堂检测

3.据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发 B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除 D.思想解放运动方向发生变化

D

4. 在近代中国,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,从“维新”代替“洋务”再到革命取代改良,这一系列变化主要是由于( )

A.“西学东渐”的深入 B.民族危机的加深

C.民族资本主义的发展 D.思想解放的推动

B

当堂检测

5.法隆寺位于日本奈良,据传始建于607年,历遭焚毁,屡屡重建。法隆寺是佛教木结构寺庙,其建筑风格是南北朝时期的建筑式样。工匠多是百济人。据此可知( )

A.法隆寺是日本神道文化典型代表 B.法隆寺是大化改新的成果

C.直接交往是中日交往的主要方式 D.日本建筑受中国文化影响

D

6. 伏尔泰把《赵氏孤儿》中的儒家思想加以修改,使之为他的启蒙主义思想服务。亚当 斯密在其《国富论》中以司马迁“贫富之道,莫之夺予”“物盛则衰,时极而转”的思想,论述自由竞争与价格波动。这说明( )

A.文明需要互鉴,文化需要交流

B.中国传统文化具有世界普适性

C.启蒙思想的源头是孔子的思想

D.借用中国学术成近代西方风潮

A

当堂检测

星哥

谢

谢

导入新课

2024年12月4日

在巴拉圭亚松森召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会通过评审决定将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录

2025年春晚包含了哪些非遗因素?

春节 申遗成功!

第一单元 源远流长的中华文化

学习目标

1. 探究中外文化交流的历程,提高学生探究分析历史问题的能力。

2. 概述佛教在中国传播及西学东渐的发展过程,阐释中华文化对世界的影响。

3.结合佛教的传入、西学东渐的相关史料,认识中华文化在中外文化交流中不断发展。

4.认识在推动人类文明的进程中中华文化起着重要作用。理解在当今我们应当向世界展现中华文化的魅力,为人类文明的发展提供中国智慧。

第2课 中华文化的世界意义

壹

贰

目录

兼收并蓄:中华文化在交流中发展

东西辐射:中华文化对世界的影响

(一)佛教的中国化

洛阳白马寺,中国的第一座官办寺院

1.过程:

●

两汉之际:传入中国

一、中华文化在交流中发展

基本教义:因果报应,生死轮回,禁欲苦行,宣扬来生幸福。

佛教,也叫释教,世界三大宗教之一。

公元前6世纪时由释迦牟尼创立于古印度。

宣扬因果报应,轮回转世,虽主张“众生平等,皆可成佛”,但又说“有生皆苦”,而把解脱痛苦的希、望寄托于消极的“涅槃”(意为寂灭)境界。

广泛传播于亚洲及世界各地,对多国政治和文化产生过重大影响。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

(一)佛教的中国化

洛阳白马寺,中国的第一座官办寺院

1.佛教中国化的历程

●

两汉之际:传入中国

一、中华文化在交流中发展

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

1.佛教中国化的历程:

开始传入

魏晋南北朝

日趋兴盛

隋唐

完成本土化

宋明

融合

理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

两汉之际

来自古印度的佛教传入中国

东汉初年,汉明帝派使臣前往西域求佛法,请来了两位高僧,还用白马驮来佛经,汉明帝让两位高僧在洛阳传教。为其修建了佛寺,这就是白马寺。

中国第一座官办寺院

逐渐同儒家文化和道家文化相融合

主张顿悟成佛的

禅宗成为主流

魏晋南北朝时期,佛教盛行,吸收儒、道的思想,渐趋本土化。作为主流思想的儒学,自身开始吸收佛、道的精神,有了新的发展。

悬空寺是现存唯一佛、道、儒“三教合一”的寺庙。

“禅”是静坐的意思,即提倡安心静虚的修行方式。禅宗废弃佛教违背儒家观念的戒律,强调“孝”是成佛的根本,使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

儒学在吸收佛、道哲学思想基础上形成新儒学——宋明理学。最终完成重建理学信仰的任务,自南宋以后成为官方哲学,长期居于统治地位。

魏晋南北朝时期,人民受尽统治阶级的压迫剥削,长期的战乱又给人民带来无穷的灾难,这种情况造成了宗教流行的土壤。各族统治者为了巩固统治和获得精神安慰,也有意识地提倡。

佛教的幻想能力、迷人的方法都比传统的中国儒道学说高超得多。 佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。……特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

佛教宣扬的来生幸福给与人们精神慰藉

天灾人祸,社会动荡

统治者:麻醉人民,维护统治

名士为求明哲保身,多不谈政治,崇尚玄学和佛学

【问题探究1】佛教为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

佛教为适应中国而进行自我改造

寺院拥有一定特权(占有土地,僧尼不入户籍)

弥补中华传统文化不足

【问题探究2】分析封建统治者为什么会“灭佛”?

正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。

——《魏书·释老志》

竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。

——范缜《神灭论》

“三武一宗”灭佛:指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗灭佛。

北魏凿龙门石窟,耗费极大,历时二十多年,用工多达80多万人。

①不利于国家赋税徭役的征派;

②耗费大量钱财,劳动力不事生产,出世态度有悖于儒家伦理纲常;

③寺庙奢侈,僧侣不检。

佛教:

众生平等剃度出家

清规戒律六根清净出世来世

儒学:

三纲五常

身体发肤受之父母

不孝有三无后为大积极入世

佛教与中华文化冲突与融合

佛在心内,不在心外,只要静心自悟,不必苦修,便可顿悟成佛。

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃!

---- 唐 惠能

“禅”宗:

讲究静坐悟道。禅宗改造了传统佛教,强调“孝”是成佛的根本,也提倡为父母守丧三年等,使外来佛教更适合中国封建统治者的口味。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

2.佛教文化对中国的影响

(1)佛教对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇产生深刻影响

与佛教相关的词汇:刹那、烦恼、解脱、臭皮囊、觉悟、现身说法、大彻大悟、三生有幸、前因后果、自作自受、一尘不染、一厢情愿...

现在许多国人否定佛教是中国文化的一部分……如果真要摒弃佛教文化的话,恐怕他们连话都说不周全了。——赵朴初《俗语佛源》

(2)中国传统的诗词、书法和绘画,很多体现了佛教的内容,同时吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达

敦煌莫高窟壁画

《题破山寺后禅院》

唐·常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此俱寂,惟余钟磬音。

一、中华文化在交流中发展

(一)佛教的中国化

2.佛教文化对中国的影响

(3)中国建筑艺术受佛教影响

甘肃麦积山石窟

河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高窟

山西应县木塔

(4)消极影响:因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。出世态度有悖于儒家伦理纲常,不利于社会进步与国家兴盛。

(二)明末期初:西学东渐

西学东渐:通常是指在明末清初、近代两个时期,近代西方学术思想向中国传播的历史过程。

1.背景:

①古代中西方文化交流奠定基础;

②新航路开辟和早期殖民扩张;

③传教士的推动;

④欧洲近代文艺复兴、宗教改革自然科学兴起;

⑤中国:手工业技术和文化先进;统治者的喜好和支持;有识之士推动。

一、中华文化在交流中发展

(1)明末:意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。徐光启、李之藻、杨廷筠、方以智等人主张以开放的胸怀会通中西文化。《几何原本》《泰西水法》等西方科学著作相继被译介到中国。

利玛窦

徐光启

(二)明末清初:西学东渐

2.表现:

《几何原本》

由利玛窦和徐光启共同翻译

一、中华文化在交流中发展

利玛窦于1583年进入广东,在肇庆定居。此后曾在韶州、南京、南昌等地居住。经多次尝试,于1601年1月到达北京,1610年死于北京。利玛窦之所以重要,主要有以下原因:第一,通过摸索,他制定了一套颇具示范性的、适应中国社会文化的传教策略,并因此而使得西学在中国的传播成为可能;第二,留下了大量颇有价值的中西文著述,对西学东渐做出了重要的贡献。

——楼宇烈《中华文明史》

(2)清初:17世纪,清政府任命来自欧洲的汤若望、南怀仁等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。

汤若望

、南怀仁

《坤舆万国图》:向中国人展现了世界的整体轮廓,一些士大夫将此图斥为“邪说惑众”,并攻击说“直欺以其目之所不能见,足之所不能至,无可按耳听,真所谓画工之画鬼魅也”。

积极:①丰富了中国的传统科技;

②促进了中西文化的交流与融合;

③开阔了中国人的眼界。

局限性:传播范围有限,未使中国社会产生根本变革。

3.影响:

明末清初,一批来华耶稣会会士由于精通中国文化而获得高官的赏识,其中最有名的是利玛窦,他们脱下僧袍,换了儒服,通过与儒家学者们谈天、辨论,用三棱镜、自鸣钟和地理知识来激发他们的好奇心。汤若望精通天文,后来他在满清官廷担任过钦天监监正的职务。耶稣会会士们将大约7000种西文图书带到了北京。17世纪时会士与中国学者合译出了大约380种著作,这些书多为神学著作,但也有一些涉及天文、数学、地理、医药、气象、机械、解剖学、动物学、逻辑以及欧洲政治和教育制度等方面的论文和专著。

——费正清《东亚:传统与变迁》

4.早期的西学东渐的特点:

以传教士为主体

局限于士大夫阶层

以科学技术为主

适应性调整策略

一、中华文化在交流中发展

(三)近代前期:西学东渐

1.背景:

①19世纪中叶,列强入侵,民族危机加剧;

②西学的传播渠道大大增加(新式学堂,留学教育,译书机构等等)

结合所学知识说明近代中国吸收西学的“三种层次”是怎样变化的?

鸦片战争后

开眼看世界

新文化运动

民主科学

洋务运动

中体西用

维新变法

维新思想

辛亥革命

民主革命思想

五四运动

马克思主义

器物

制度

思想

对文化的选择与淘汰,一般会经历一个由浅入深、由表及里、被动接受到主动学习的过程。近代东西方不同文明的碰撞,折射出中国曲折的近代化历程

一、中华文化在交流中发展

层次 派别 代表人物 思想主张 实践活动

器物 地主阶级抵抗派

地主阶级洋务派

制度 资产阶级维新派

资产阶级革命派

思想 资产阶级激进派

无产阶级

林则徐、魏源

师夷长技以制夷

译西方书籍、仿制西方战舰

曾国藩、李鸿章、张之洞

中体西用

师夷长技以自强

洋务运动

【问题探究】结合纲要上所学知识完成表格;分析向西方学习的特点。

康有为、梁启超

开国会、行宪法、实行君主立宪

戊戌变法

孙中山、黄兴

三民主义,

实行民主共和制

辛亥革命

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅

民主、科学

新文化运动

李大钊、陈独秀、毛泽东

马克思主义

新民主主义革命

2.历程:

特点:

主题明确:救亡图存;

层次鲜明:由器物到制度再到思想,由浅入深,领域不断扩展,内容不断深化;

阶层广泛:地主阶级、资产阶级、无产阶级都进行了学习探索

认识深化:由被动接受西方思想到主动选择马克思主义;

(三)近代前期:西学东渐

鸦片战争后

明末到清初

洋务运动

维新运动

辛亥革命

新文化运动

五四运动

利玛窦、汤若望等

带来西方新知识

林则徐和魏源

“师夷长技以制夷”

李鸿章等洋务派

“中学为体,西学为用”

康有为、梁启超等

“戊戌变法”

孙中山等“三民主义”

陈独秀等

“民主科学”

平等、自由

马克思主义

一、中华文化在交流中发展

西学东渐发展历程:

技术器物

政治制度

思想文化

明清与近代西学东渐的比较

明末清初 近代

背景 国力较强的情况下主动进行(新航路开辟和早期殖民扩张; 传教士传教的需要) 在中国落后于西方被迫向西方学习

(工业革命、商品输出、资本输出,蓄意侵华;救亡图存的需要)

传播主体 西方传教士为主 参与主体广泛

(包括官员、知识分子、民族资产阶级等)

接受群体 少部分知识分子 群体不断扩大,由被动接受到主动选择

内容 西方科技为主 广泛:器物—制度—文化,层层深入

目的 向中国传教 救亡图存

影响 东西方文化双向交流,开阔眼界;但没有使中国产生根本性变革

促进中国社会近代化的转型

中国“吸收异国他邦的文化”过程呈现出怎样的特点?

1.阶段主题明显;

2.内容领域不断拓宽;

3.存在主动(双向交流)与被动的学习。

4.文化的包容性。

(1)第一次是本土内部文化的融合:汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,通过融合,实现了中国文化的多元综合,确立了儒学的主导地位和伦理政治、伦理教化的原则。

(2)第二次是中国文化与佛教文化的融合:属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对程朱理学和陆王心学影响深远。

(3)第三次是东西方文化的融合:明末西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

【知识拓展】 中国文化的三次历史性融合

(一)对亚洲的影响—东亚文化圈

东亚文化圈:严格意义上,是指在古代以中国为主,包括了朝鲜、日本和越南等地。其主要特征包括汉字表达的种种文化模式、以儒学为主的政治思想和伦理道德、中国佛教和至唐朝臻于完善的律令制度。

阶段 时间 交流内容

形成期 魏晋南北朝之前 农业栽培技术、汉字、律令制度、儒学、中国佛教

兴盛期 隋唐 重点是律令及相关制度

发展期 宋元明 文化典籍大量输出,理学影响尤深

瓦解期 清朝 学习西方成为潮流

二、中华文化对世界的影响

二、中华文化对世界的影响

韩国谚文

谚文,韩国称为韩字,北朝鲜称为朝鲜字。15世纪朝鲜王朝世宗大王遣人创造朝鲜拼音文。

日本平假名与片假名

假名,“假”即借,“名”即字。意即只借用汉字的音和形,而不用它的意义。汉字为“真名”。

越南喃字

喃字,是古越南民间一种以汉字为素材,运用形声、会意、假借等造字方式来表达越南语的文字。

(1)传播:公元前4世纪——公元3世纪,传入朝鲜、日本、东南亚;

(2)发展:各国在汉字基础上创造了本国文字,朝鲜创造出谚文,日本创造出假名,越南创造出喃字。

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

1.汉字:

问题1:以上各国文字形成的原因?有何作用?

推动了当地的文化交流和发展

二、中华文化对世界的影响

2.儒学

(1)传播:3—5世纪,儒学在东亚、东南亚等地区流行。

(2)发展:隋唐以后,朝鲜、日本各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

日本学者认为,隋唐时期,日本从中国学习了几个文化要素,使得日本的历史完成了一个飞跃,这几个文化要素就是汉字、儒学、官制和大乘佛教。

——孟宪实《传统文化:中国文化软实力之源》

成均馆,朝鲜高丽和李朝时期的高等教育机构。设专门讲授儒学的明伦堂和供奉孔子的文庙。

二、中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

大约在4世纪以后,佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

日本国长屋王崇敬佛法,造千袈裟,来施此国大德众僧,其袈裟缘上绣着四句曰:“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘。”正是这四句偈语,深深打动了鉴真法师,从而下定决心,六次东渡,到日本传戒,弘扬佛法,成就了一段中日友好的佳话。

3.佛教

鉴真东渡

唐招提寺建筑群

唐招提寺是鉴真和他的弟子在日本奈良仿唐制建造的寺院,是建筑艺术的杰作,至今被日本视为国宝。

日本支援湖北高校物资

上书“山川异域,风月同天”

日本支援大连的物资,上书王昌龄的诗

中国援助日本物资

上书“青山一道,同担风雨”

【知识链接】传授佛法

东汉后期到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛教翻译成汉文【史纲上】

东晋的法显,从长安出发到天竺,收集了大批梵文经典【史纲上】

唐朝的玄奘,于贞观年间天竺取经,在天竺那烂陀寺专研佛法【史纲上】

唐朝高僧鉴真六次东渡到日本传授佛法【史纲上】

日本、新罗等派学问僧到长安求法【史纲上】

日本的空海就是很有名的一位高僧【史纲上】

二、中华文化对世界的影响

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

政治制度:古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。

①朝鲜的政治制度基本模仿中国

②7世纪日本大化改新,推行的中央集权制、土地制度和赋税制

度,都以唐制为蓝本。

4.社会制度

日本中古之制度,人皆以为多系日本自创,然一检唐史,则知多模仿唐制。

——木宫泰彦《中日交通史》

新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范……在学制上,新罗仿唐置国学,设儒学科和技术科。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

教育体制:越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

二、中华文化对世界的影响

5.社会生活:

(1)东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、音乐、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化的影响。

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

越南春节

日本的铜钱仿唐开元通宝。日本平城京,也就是今天的奈良,设计仿唐长安城,还有日本的法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响。

韩国首尔的景福宫,结构和样式是中国皇宫的翻版,景福宫的门均以汉字命名,体现了中国文化的影响。

他乡少知己,莫厌访君频。

—9世纪朝鲜诗人崔致远

腐儒未解英志,

却恨鸿沟不用诚。

—17世纪日本那波守之

二、中华文化对世界的影响

明洪武二十七年(1394)年,琉球国中山王遣使来华,要求“给赐冠带”……明朝皇帝“命礼部图冠带之制示之”……另外,琉球国还仿照中国之制设立学校,“改粗鄙之俗为儒雅之风”,全国上下,“渐染华风,祀先圣,兴学校,家购儒书,人崇问学”,使得琉球国国内移风易俗,逐渐变化为“衣冠礼义之乡”。

——王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

(3)15世纪,伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,在当地传播中华文化;

(2)14世纪末,中国人进入琉球,中国的生产技术和思想文化在琉球传播;

(4)郑和下西洋扩大并加深了中华文化的影响;

5.移民:

(一)对亚洲的影响——东亚文化圈

类别 时间 影响

汉字

儒学

佛教

社会制度

社会生活

文化传播

前4-3世纪

汉字传入朝鲜半岛,日本列岛和东南亚地区,各国在汉字基础上创造出本国文字。

4世纪以后

儒学在东亚和东南亚等地区流行。隋唐以后,日本等国各级学校把儒学经典作为教科书,儒学成为官学。

东亚和东南亚地区在律令、历法、建筑、绘画、饮食、服饰、节日、习俗等方面,深受唐文化影响。

3-5世纪

佛教经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展。

7世纪

古代朝鲜、日本和越南的社会制度大多来自唐朝。 ①古代朝鲜的政治制度基本模仿中国。②7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度都以唐制为蓝本。越南的教育体制主要移植于中国,科举制度跟中国的基本一样。

中国人进入琉球,中国先进的生产技术和所学文化逐渐在琉球传播。

7世纪

14世纪

15世纪

伴随经贸往来,大批华侨移居东南亚,传播中华文化。郑和下西洋,扩大和加深了中华文化的影响。

二、大国辐射:中华文化的世界影响

火药、指南针、印刷术--这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。 ——马克思

公元751年,唐与大食发生战争,造纸术传入阿拉伯,随后传入欧洲与北非。

13世纪火药与指南针由阿拉伯人传入欧洲

1.四大发明推动欧洲社会的转型

(二)对欧洲的影响

(1)16—18世纪,孔子的思想以及儒家经典传入欧洲,中国的史学、地理学 (2)以中国的茶、丝绸、瓷器在欧洲社会深受喜爱,中国式园林和建筑成为风尚。

2.中华文化传入欧洲

瑞典首都的中国宫

欧洲“中国风”

美国·流芳园(仿苏州园林式建筑)

“东学西渐”对于欧洲而言,并不是被迫的,而是主动的。此时的欧洲,封建领主制的统治本身,已出现了矛盾,为了争霸,欧洲诸国就必须加强实力;另一方面,则是针对天主教罗马教廷的“宗教改革”,强调教徒的个性和自由,反对教廷及其分支机构的统治。在这种情况下开始的“东学西渐”,就有了内在的驱动力,即设法学习中国的先进文明,以增强国力,并突破天主教的专制……主张引进并改造、吸收中国文明的,主要是代表新兴资本势力的变革者。

“东学西渐”的过程,是与欧洲的社会变革过程统一的。实际上,17世纪和18世纪初,中国对欧洲的影响比欧洲对中国的影响大得多。中国由于其孔子的伦理体系、为政府部门选拔人才的科举制度、对学问而不是对作战本领的尊重等,开始被推举为模范文明。也正是随着社会变革的进行,他们才逐步完成了对中国文明的引进和改造,这同时也就变革了欧洲本身,欧洲也由此而发达。

根据材料分析16-18世纪欧洲出现中国热的原因

欧洲资本主义发展的需要(根因)

欧洲诸国加强实力,反对封建专制的需要

宗教改革和启蒙运动等思想解放运动的推动

中西方文明的差异性和互补性

儒家思想契合了启蒙运动的要求等

中华文化对人类的影响还表现在哪些方面?

“丝绸之路”

科举制度

日本“汉方医学”

长期的路上和海上“丝绸之路”的贸易,是中国对丝绸、茶叶、瓷器等在世界范围类流行。

科举制度的西传,19世纪30年代,英国政府对文官制度进行了重大改革,并于1853年制订了一整套行使至当代的制度。

受唐文化影响,日本发展中医药,如今,日本政府投资建立了一系列汉方医药研究机构,还大力普及汉方医学宣传工作。

世界上其他古国,现在大部分都衰微了,中国还继续存在,不但继续存在,而且还进入了社会主义社会。

中国是古而又新的国家《诗经》上有句诗说:“周虽旧邦,其命维新。”旧邦新命,是现代中国的特点。中国发展的历史源头和内在动力就是中华文化,中华文化为世界发展提供了滋养。

——冯友兰

文明交流而多彩,

文明因互鉴而丰富。

——习近平

中华文化的世界意义

中华文化在交流中发展

中华文化对世界的影响

古代

近代

文字、儒学、佛教、制度、文学、风俗

对亚洲

对欧洲

四大发明传播到欧洲

16—18世纪中华文化在欧洲的传播

佛教文化的传入

西学的传入

开眼看世界、师夷长技以制夷

维新思想、三民主义

新文化运动

马克思主义的广泛传播

课堂小结

课堂小结

1.“忠君爱国”在北宋末年成为士大夫的最高道德标准。佛教也提出与儒家伦理道德相协调,“佛法据王法以立”,佛教僧人也应提倡忠君爱国,所以有的寺院称为“护国寺”,有的称“报国寺”。上述历史现象反映了( )

A.儒学与佛教互动融合 B.士大夫的崇佛心理普遍

C.佛教融汇儒学伦理 D.儒学开始吸收佛道思想

C

2.北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归乎治”。这反映了( )

A.佛教主动适应社会现实 B.儒佛学说开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想 D.儒学统治地位发生动摇

A

当堂检测

3.据某位学者回忆,“‘五四’初期,一般人多以新旧分别事物”,中国古来已有的一概称为旧,古来未有或来自外国的一概称为新;不久,有了“更高的判别的准绳……对于古今、中外能够排好恰当的关系”,并不一概否定或肯定。这一转变反映出( )

A.东西方文化论争由此引发 B.传统儒学思想开始受到批判

C.全盘西化的思想得以消除 D.思想解放运动方向发生变化

D

4. 在近代中国,从“师夷长技以制夷”到“师夷长技以自强”,从“维新”代替“洋务”再到革命取代改良,这一系列变化主要是由于( )

A.“西学东渐”的深入 B.民族危机的加深

C.民族资本主义的发展 D.思想解放的推动

B

当堂检测

5.法隆寺位于日本奈良,据传始建于607年,历遭焚毁,屡屡重建。法隆寺是佛教木结构寺庙,其建筑风格是南北朝时期的建筑式样。工匠多是百济人。据此可知( )

A.法隆寺是日本神道文化典型代表 B.法隆寺是大化改新的成果

C.直接交往是中日交往的主要方式 D.日本建筑受中国文化影响

D

6. 伏尔泰把《赵氏孤儿》中的儒家思想加以修改,使之为他的启蒙主义思想服务。亚当 斯密在其《国富论》中以司马迁“贫富之道,莫之夺予”“物盛则衰,时极而转”的思想,论述自由竞争与价格波动。这说明( )

A.文明需要互鉴,文化需要交流

B.中国传统文化具有世界普适性

C.启蒙思想的源头是孔子的思想

D.借用中国学术成近代西方风潮

A

当堂检测

星哥

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享