(核心素养)19.1.2第二课时 函数的表示方法 教学设计 人教版数学八年级下册

文档属性

| 名称 | (核心素养)19.1.2第二课时 函数的表示方法 教学设计 人教版数学八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 130.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第十九章一次函数

19.1.2第二课时《函数的表示方法》

教学设计

一、教学目标

1.深入理解函数的三种表示方法 —— 解析法、列表法和图象法,能够准确阐述每种方法的定义和特点。

2.清晰了解三种表示方法的优缺点,能够根据不同的具体情况,灵活且准确地选择适当的函数表示方法来解决问题。

3.熟练掌握函数不同表示方法之间的相互转化,能够根据一种表示方法推导出其他表示方法,并理解其内在联系。

4.能够运用函数的表示方法解决实际问题,如根据实际情境建立函数模型,通过函数表示方法分析和预测问题的结果。

5.亲身经历将实际问题逐步转化为数学问题的完整过程,学会从实际情境中抽象出函数关系,提高数学建模能力。

6.积极参与小组讨论和合作学习,学会与他人进行有效的沟通和协作,能够清晰地表达自己的思维过程和结果,同时倾听他人的意见和建议,培养团队合作精神和交流能力。

7.通过对函数不同表示方法的比较和分析,培养逻辑思维能力和归纳总结能力,学会运用类比、归纳、推理等数学方法解决问题。

8.在解决实际问题的过程中,提高分析问题和解决问题的能力,学会运用函数的观点观察和思考问题,增强运用数学知识解决实际问题的意识。

核心素养目标

1.初步深刻认识数学与实际生活的紧密联系,体会数学在描述自然现象和社会现象中的重要作用,发展应用意识,增强对数学的兴趣和学习积极性。

2.在解决问题的过程中,获得成功的体验,培养自信心和勇于探索的精神,面对困难和挑战时,能够保持积极乐观的态度,坚持不懈地努力解决问题。

3.通过对函数表示方法的学习,感受数学的简洁美和严谨美,培养对数学的审美情趣,提高数学素养。

4.培养学生的创新意识和实践能力,鼓励学生在学习过程中提出独特的见解和方法,尝试用不同的方式解决问题。

二、教学重点、难点

重点

透彻认清函数的不同表示方法,深入理解各自的优缺点,能够准确区分和描述。

能够根据具体问题的特点和需求,合理选用适当的函数表示方法来解决问题,提高解决实际问题的能力。

难点

通过对函数图象的细致分析,全面准确地解决实际问题,理解图象所反映的函数性质和实际意义。

在复杂的实际情境中,能够灵活运用函数的三种表示方法进行相互转化,建立合适的函数模型,准确分析和解决问题。

三、教学过程

(一)知识回顾 ——“旧知铺垫引新学”

忆一忆

通过前面的学习,我们都可以用什么方法表示一些函数?

写出函数解析式,或者列表格,或者画函数图象,都可以表示具体的函数.这三种表示函数的方法,分别称为解析法、列表法和图象法.

y=2x-1

设计意图:通过回顾上节课所学内容,巩固函数的三种表示方法,为后续深入学习其优缺点及应用做铺垫,让学生建立知识之间的联系。

(二)思考探究 ——“方法优劣细剖析”

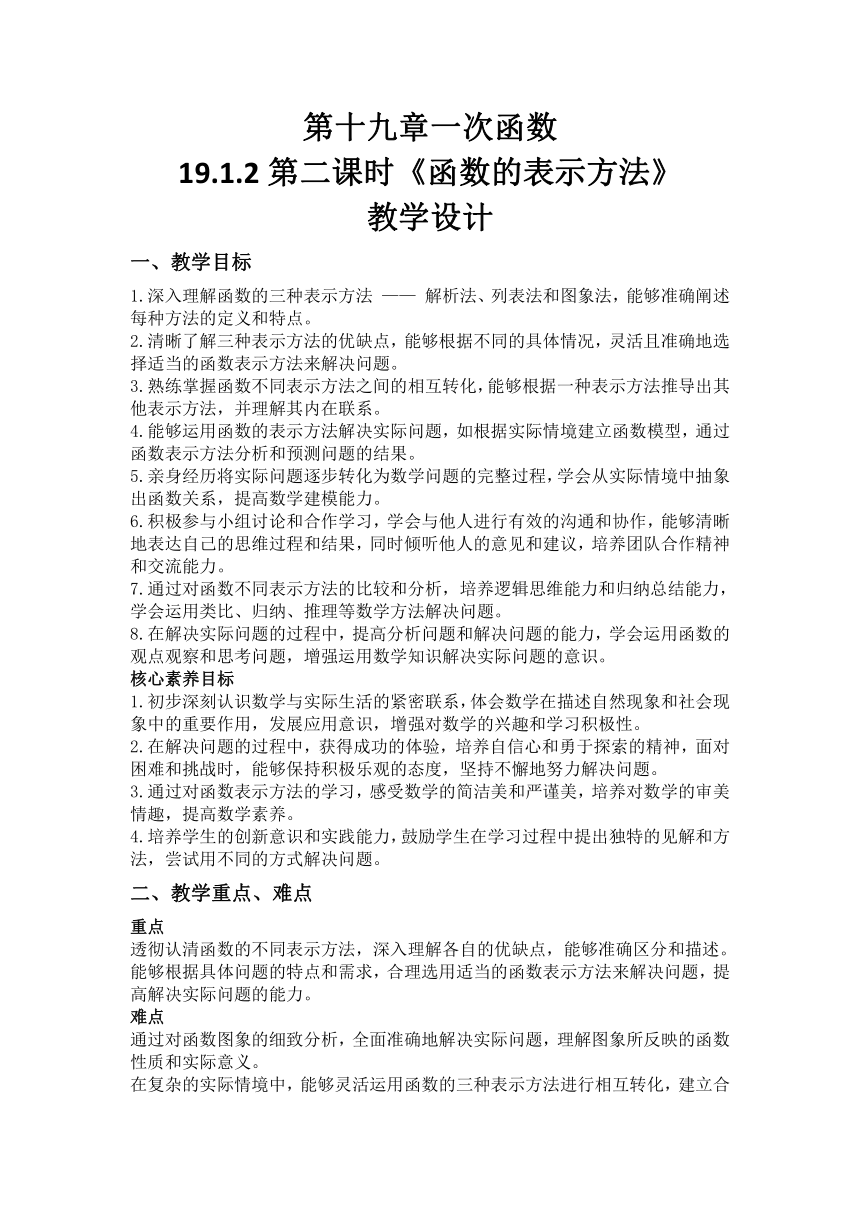

思考

三种表示函数的方法各有什么优缺点?它们之间有什么联系?

解析法:优点是准确地反映了函数中自变量和函数值之间的数量关系,便于进行理论分析和计算;缺点是不够直观,对于一些复杂的函数解析式,理解起来有一定难度。

列表法:优点是可以直接看出自变量和函数值的对应关系,数据清晰明了;缺点是只能列出有限个自变量的值及其对应的函数值,不能全面反映函数的变化情况。

图象法:优点是非常直观,能够清晰地展示函数的变化趋势和性质,如上升、下降、最大值、最小值等;缺点是从图象中读取的数据可能不够精确,对于一些复杂的图象,分析其具体性质有一定难度。

三种表示方法之间可以相互转化,解析法可以通过列表取值,然后根据这些值画出图象;列表法中的数据可以通过分析找出规律,用解析法表示;图象上的点可以对应列表中的数据,也可以通过分析图象的特征得到函数的解析式。

设计意图:通过引导学生思考和讨论,让学生自主探究函数三种表示方法的优缺点及联系,培养学生的逻辑思维能力和归纳总结能力,为后续根据具体情况选择合适的表示方法奠定基础。

(三)例题讲解 ——“方法应用展身手”

例4 一个水库的水位在最近5h内持续上涨,下表记录了这5h内6个时间点的水位高度,其中 t 表示时间,y 表示水位高度.

(1)在平面直角坐标系中描出表中数据对应的点,这些点是否在一条直线上?由此你能发现水位变化有什么规律吗?

(2)水位高度 y 是否为时间 t 的函数?如果是,试写出一个符合表中数据的函数解析式,并画出这个函数的图象.这个函数能表示水位的变化规律吗?

(3)据估计这种上涨规律还会持续2h,预测再过2h水位高度将为多少米.

解:(1)如图,描出上表中数据对应的点.可以看出,这6个点在一条直线上.再结合表中数据,可以发现每小时水位上升0.3m.由此猜想,如果画出这5h内其他时刻(如t =2.5h等)及其水位高度所对应的点,它们可能也在这条直线上,即在这个时间段中水位可能是始终以同一速度匀速上升的.

(2)由于水位在最近5h内持续上涨,对于时间 t 的每一个确定的值,水位高度 y 都有唯一的值与其对应,所以 y 是 t 的函数.开始时水位高度为3m,以后每小时水位上升0.3m.函数y=0.3t+3 (0≤t≤5)是符合表中数据的一个函数,它表示经过 t h水位上升0.3t m,即水位y为(0.3t+3)m,其图象是右图中点A(0,3)和点B(5,4.5)之间的线段AB. 如果在这5h内,水位一直匀速上升,即升速为0.3m/h,那么函数y=0.3t+3 (0≤t≤5)就精确地表示了这种变化规律.即使在这5h内,水位的升速有些变化,而由于每小时水位上升0.3是确定的,因此这个函数可以近似地表示水位的变化规律.

(3)如果水位的变化规律不变,则可利用函数 y=0.3t +3 预测,再过2h,即 t =5+2=7(h)

时,水位高度 y =0.3×7+3=5.1(m).或把右图中的函数图象(线段AB)向右延伸到 t =7所对应的位置,也能看出这时的水位高度约为5.1m.

由例4可以看出,函数的不同表示法之间可以转化.

设计意图:通过具体的实际问题,让学生综合运用函数的三种表示方法进行分析和解决问题,体会不同表示方法的优缺点及相互转化,提高学生运用函数知识解决实际问题的能力。

(四)课堂练习 ——“知识巩固促提升”

练习

1.用列表法与解析式法表示n边形的内角和m(单位:度)关于边数n的函数.

解:列表为:

解析式为:m=180(n-2) (n≥3的整数)

2.用解析式法与图象法表示等边三角形的周长 l 关于边长 a 的函数.

解:解析式为:l = 3a (a>0)

图象:如右图所示.

3.一条小船沿直线向码头匀速前进.在0min,2min,4min,

6min时,测得小船与码头的距离分别为200m,150m,100m,

50m.小船与码头的距离 s 是时间 t 的函数吗?如果是,写

出函数解析式,并画出函数图象.如果船速不变,多长时间

后小船到达码头?

解:小船与码头的距离 s 是时间 t 的函数,函数解析式为:

s =200-25 t (0≤t≤8)

其图象是下图中点A(0,200)和点B(8,0)之间的线段AB.

如果船速不变,当s =0时,200-25 t =0,解得 t =8,即

经过8min后小船到达码头.

设计意图:通过课堂练习,及时巩固学生所学的函数三种表示方法的应用及相互转化,反馈学生对知识的掌握情况,发现学生存在的问题并及时进行纠正和指导。

(五)课堂小结 ——“知识梳理再升华”

本节课你有哪些收获?

引导学生从函数的三种表示方法、优缺点、相互转化以及如何根据具体情况选择合适的表示方法等方面进行总结。

还有没解决的问题吗?

鼓励学生提出疑问,共同探讨解决。

设计意图:引导学生对本节课所学内容进行全面总结,梳理知识体系,强化重点知识,同时培养学生的反思总结能力和问题意识。

四、总结

同学们,在今天的数学学习中,我们深入探究了函数的三种表示方法 —— 解析法、列表法和图象法。我们了解了它们各自的优缺点,就像拥有了三把不同的钥匙,在面对不同的问题时,能够选择最合适的那把去打开解决问题的大门。我们看到了这三种方法之间的紧密联系,它们可以相互转化,就像一个有机的整体,共同为我们描述和理解函数服务。通过实际问题的解决,我们体会到了函数在生活中的广泛应用,也感受到了数学的强大力量。希望大家在今后的学习和生活中,能够熟练运用这些方法,用函数的眼光去观察世界,用数学的思维去解决问题,不断探索数学的奥秘,发现更多的数学之美。

五、教学反思

(一)成功之处

问题引导有效:通过设置思考问题,引导学生自主探究函数三种表示方法的优缺点及联系,激发了学生的学习兴趣和主动性,培养了学生的思维能力。

例题讲解清晰:例 4 的讲解详细,从图象分析到函数解析式的推导,再到预测问题的解决,让学生全面了解了函数三种表示方法的综合应用及相互转化,有助于学生掌握重点知识。

练习巩固及时:课堂练习的设计针对性强,涵盖了不同类型的问题,能够及时巩固学生所学知识,反馈学生的学习情况,便于及时调整教学策略。

(二)不足之处

学生主体地位体现不足:在教学过程中,虽然有提问和讨论环节,但部分学生参与度不高,教师主导作用发挥较多,学生的主体地位没有得到充分体现。

实际问题情境的复杂性考虑不够:在选择例题和练习时,实际问题情境相对简单,对于一些复杂的实际问题,学生可能在运用函数表示方法解决问题时会遇到困难。

小组合作效果不佳:在小组讨论环节,部分小组讨论不够深入,存在个别学生主导讨论,其他学生参与度低的情况,小组合作学习的效果没有充分发挥。

(三)改进措施

强化学生主体地位:设计更多让学生自主探究和展示的活动,如让学生自己设计实际问题并选择合适的函数表示方法解决,充分发挥学生的主观能动性。

增加复杂实际问题的训练:选择一些更具挑战性的实际问题,让学生在解决问题的过程中提高运用函数知识的能力,培养学生的创新思维和实践能力。

优化小组合作学习:加强对小组合作学习的指导,明确小组分工,鼓励每个学生积极参与讨论,提高小组合作学习的效率和质量。

六、展示评价

评价维度 评价要点 评价等级(A. 优秀 B. 良好 C. 合格 D. 待提高)

学生参与度 是否积极参与课堂讨论、回答问题,主动参与探究活动

知识掌握 能否准确理解平行四边形对角线互相平分的性质,熟练运用性质进行证明和计算

思维能力 在观察、猜想、证明过程中,思维的敏捷性、逻辑性和创新性表现如何

合作交流 小组合作中,与小组成员沟通是否顺畅,能否积极贡献自己的想法,倾听他人意见

19.1.2第二课时《函数的表示方法》

教学设计

一、教学目标

1.深入理解函数的三种表示方法 —— 解析法、列表法和图象法,能够准确阐述每种方法的定义和特点。

2.清晰了解三种表示方法的优缺点,能够根据不同的具体情况,灵活且准确地选择适当的函数表示方法来解决问题。

3.熟练掌握函数不同表示方法之间的相互转化,能够根据一种表示方法推导出其他表示方法,并理解其内在联系。

4.能够运用函数的表示方法解决实际问题,如根据实际情境建立函数模型,通过函数表示方法分析和预测问题的结果。

5.亲身经历将实际问题逐步转化为数学问题的完整过程,学会从实际情境中抽象出函数关系,提高数学建模能力。

6.积极参与小组讨论和合作学习,学会与他人进行有效的沟通和协作,能够清晰地表达自己的思维过程和结果,同时倾听他人的意见和建议,培养团队合作精神和交流能力。

7.通过对函数不同表示方法的比较和分析,培养逻辑思维能力和归纳总结能力,学会运用类比、归纳、推理等数学方法解决问题。

8.在解决实际问题的过程中,提高分析问题和解决问题的能力,学会运用函数的观点观察和思考问题,增强运用数学知识解决实际问题的意识。

核心素养目标

1.初步深刻认识数学与实际生活的紧密联系,体会数学在描述自然现象和社会现象中的重要作用,发展应用意识,增强对数学的兴趣和学习积极性。

2.在解决问题的过程中,获得成功的体验,培养自信心和勇于探索的精神,面对困难和挑战时,能够保持积极乐观的态度,坚持不懈地努力解决问题。

3.通过对函数表示方法的学习,感受数学的简洁美和严谨美,培养对数学的审美情趣,提高数学素养。

4.培养学生的创新意识和实践能力,鼓励学生在学习过程中提出独特的见解和方法,尝试用不同的方式解决问题。

二、教学重点、难点

重点

透彻认清函数的不同表示方法,深入理解各自的优缺点,能够准确区分和描述。

能够根据具体问题的特点和需求,合理选用适当的函数表示方法来解决问题,提高解决实际问题的能力。

难点

通过对函数图象的细致分析,全面准确地解决实际问题,理解图象所反映的函数性质和实际意义。

在复杂的实际情境中,能够灵活运用函数的三种表示方法进行相互转化,建立合适的函数模型,准确分析和解决问题。

三、教学过程

(一)知识回顾 ——“旧知铺垫引新学”

忆一忆

通过前面的学习,我们都可以用什么方法表示一些函数?

写出函数解析式,或者列表格,或者画函数图象,都可以表示具体的函数.这三种表示函数的方法,分别称为解析法、列表法和图象法.

y=2x-1

设计意图:通过回顾上节课所学内容,巩固函数的三种表示方法,为后续深入学习其优缺点及应用做铺垫,让学生建立知识之间的联系。

(二)思考探究 ——“方法优劣细剖析”

思考

三种表示函数的方法各有什么优缺点?它们之间有什么联系?

解析法:优点是准确地反映了函数中自变量和函数值之间的数量关系,便于进行理论分析和计算;缺点是不够直观,对于一些复杂的函数解析式,理解起来有一定难度。

列表法:优点是可以直接看出自变量和函数值的对应关系,数据清晰明了;缺点是只能列出有限个自变量的值及其对应的函数值,不能全面反映函数的变化情况。

图象法:优点是非常直观,能够清晰地展示函数的变化趋势和性质,如上升、下降、最大值、最小值等;缺点是从图象中读取的数据可能不够精确,对于一些复杂的图象,分析其具体性质有一定难度。

三种表示方法之间可以相互转化,解析法可以通过列表取值,然后根据这些值画出图象;列表法中的数据可以通过分析找出规律,用解析法表示;图象上的点可以对应列表中的数据,也可以通过分析图象的特征得到函数的解析式。

设计意图:通过引导学生思考和讨论,让学生自主探究函数三种表示方法的优缺点及联系,培养学生的逻辑思维能力和归纳总结能力,为后续根据具体情况选择合适的表示方法奠定基础。

(三)例题讲解 ——“方法应用展身手”

例4 一个水库的水位在最近5h内持续上涨,下表记录了这5h内6个时间点的水位高度,其中 t 表示时间,y 表示水位高度.

(1)在平面直角坐标系中描出表中数据对应的点,这些点是否在一条直线上?由此你能发现水位变化有什么规律吗?

(2)水位高度 y 是否为时间 t 的函数?如果是,试写出一个符合表中数据的函数解析式,并画出这个函数的图象.这个函数能表示水位的变化规律吗?

(3)据估计这种上涨规律还会持续2h,预测再过2h水位高度将为多少米.

解:(1)如图,描出上表中数据对应的点.可以看出,这6个点在一条直线上.再结合表中数据,可以发现每小时水位上升0.3m.由此猜想,如果画出这5h内其他时刻(如t =2.5h等)及其水位高度所对应的点,它们可能也在这条直线上,即在这个时间段中水位可能是始终以同一速度匀速上升的.

(2)由于水位在最近5h内持续上涨,对于时间 t 的每一个确定的值,水位高度 y 都有唯一的值与其对应,所以 y 是 t 的函数.开始时水位高度为3m,以后每小时水位上升0.3m.函数y=0.3t+3 (0≤t≤5)是符合表中数据的一个函数,它表示经过 t h水位上升0.3t m,即水位y为(0.3t+3)m,其图象是右图中点A(0,3)和点B(5,4.5)之间的线段AB. 如果在这5h内,水位一直匀速上升,即升速为0.3m/h,那么函数y=0.3t+3 (0≤t≤5)就精确地表示了这种变化规律.即使在这5h内,水位的升速有些变化,而由于每小时水位上升0.3是确定的,因此这个函数可以近似地表示水位的变化规律.

(3)如果水位的变化规律不变,则可利用函数 y=0.3t +3 预测,再过2h,即 t =5+2=7(h)

时,水位高度 y =0.3×7+3=5.1(m).或把右图中的函数图象(线段AB)向右延伸到 t =7所对应的位置,也能看出这时的水位高度约为5.1m.

由例4可以看出,函数的不同表示法之间可以转化.

设计意图:通过具体的实际问题,让学生综合运用函数的三种表示方法进行分析和解决问题,体会不同表示方法的优缺点及相互转化,提高学生运用函数知识解决实际问题的能力。

(四)课堂练习 ——“知识巩固促提升”

练习

1.用列表法与解析式法表示n边形的内角和m(单位:度)关于边数n的函数.

解:列表为:

解析式为:m=180(n-2) (n≥3的整数)

2.用解析式法与图象法表示等边三角形的周长 l 关于边长 a 的函数.

解:解析式为:l = 3a (a>0)

图象:如右图所示.

3.一条小船沿直线向码头匀速前进.在0min,2min,4min,

6min时,测得小船与码头的距离分别为200m,150m,100m,

50m.小船与码头的距离 s 是时间 t 的函数吗?如果是,写

出函数解析式,并画出函数图象.如果船速不变,多长时间

后小船到达码头?

解:小船与码头的距离 s 是时间 t 的函数,函数解析式为:

s =200-25 t (0≤t≤8)

其图象是下图中点A(0,200)和点B(8,0)之间的线段AB.

如果船速不变,当s =0时,200-25 t =0,解得 t =8,即

经过8min后小船到达码头.

设计意图:通过课堂练习,及时巩固学生所学的函数三种表示方法的应用及相互转化,反馈学生对知识的掌握情况,发现学生存在的问题并及时进行纠正和指导。

(五)课堂小结 ——“知识梳理再升华”

本节课你有哪些收获?

引导学生从函数的三种表示方法、优缺点、相互转化以及如何根据具体情况选择合适的表示方法等方面进行总结。

还有没解决的问题吗?

鼓励学生提出疑问,共同探讨解决。

设计意图:引导学生对本节课所学内容进行全面总结,梳理知识体系,强化重点知识,同时培养学生的反思总结能力和问题意识。

四、总结

同学们,在今天的数学学习中,我们深入探究了函数的三种表示方法 —— 解析法、列表法和图象法。我们了解了它们各自的优缺点,就像拥有了三把不同的钥匙,在面对不同的问题时,能够选择最合适的那把去打开解决问题的大门。我们看到了这三种方法之间的紧密联系,它们可以相互转化,就像一个有机的整体,共同为我们描述和理解函数服务。通过实际问题的解决,我们体会到了函数在生活中的广泛应用,也感受到了数学的强大力量。希望大家在今后的学习和生活中,能够熟练运用这些方法,用函数的眼光去观察世界,用数学的思维去解决问题,不断探索数学的奥秘,发现更多的数学之美。

五、教学反思

(一)成功之处

问题引导有效:通过设置思考问题,引导学生自主探究函数三种表示方法的优缺点及联系,激发了学生的学习兴趣和主动性,培养了学生的思维能力。

例题讲解清晰:例 4 的讲解详细,从图象分析到函数解析式的推导,再到预测问题的解决,让学生全面了解了函数三种表示方法的综合应用及相互转化,有助于学生掌握重点知识。

练习巩固及时:课堂练习的设计针对性强,涵盖了不同类型的问题,能够及时巩固学生所学知识,反馈学生的学习情况,便于及时调整教学策略。

(二)不足之处

学生主体地位体现不足:在教学过程中,虽然有提问和讨论环节,但部分学生参与度不高,教师主导作用发挥较多,学生的主体地位没有得到充分体现。

实际问题情境的复杂性考虑不够:在选择例题和练习时,实际问题情境相对简单,对于一些复杂的实际问题,学生可能在运用函数表示方法解决问题时会遇到困难。

小组合作效果不佳:在小组讨论环节,部分小组讨论不够深入,存在个别学生主导讨论,其他学生参与度低的情况,小组合作学习的效果没有充分发挥。

(三)改进措施

强化学生主体地位:设计更多让学生自主探究和展示的活动,如让学生自己设计实际问题并选择合适的函数表示方法解决,充分发挥学生的主观能动性。

增加复杂实际问题的训练:选择一些更具挑战性的实际问题,让学生在解决问题的过程中提高运用函数知识的能力,培养学生的创新思维和实践能力。

优化小组合作学习:加强对小组合作学习的指导,明确小组分工,鼓励每个学生积极参与讨论,提高小组合作学习的效率和质量。

六、展示评价

评价维度 评价要点 评价等级(A. 优秀 B. 良好 C. 合格 D. 待提高)

学生参与度 是否积极参与课堂讨论、回答问题,主动参与探究活动

知识掌握 能否准确理解平行四边形对角线互相平分的性质,熟练运用性质进行证明和计算

思维能力 在观察、猜想、证明过程中,思维的敏捷性、逻辑性和创新性表现如何

合作交流 小组合作中,与小组成员沟通是否顺畅,能否积极贡献自己的想法,倾听他人意见