八年级下册语文第三单元 名著导读《经典常谈》课件

文档属性

| 名称 | 八年级下册语文第三单元 名著导读《经典常谈》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 37.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 14:57:22 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

《经典常谈》知识精讲

作者:朱自清

目录

01

作者与作品简介

02

主题思想与艺术特色

03

专题一:经典篇章详解

04

专题二:读经典的意义

05

总结与思考

作者与作品简介

01

些些意

朱自清的文学地位

朱自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士,其作品风格清新自然,富有情感,影响深远。代表作《背影》《欧游杂记》《你我》等。

创作背景与目的

20世纪30- 40年代,朱自清为中学生编写《经典常谈》,旨在普及传统文化经典,扫除阅读障碍。当时的文化背景下,中学生对传统文化的接触有限,朱自清希望通过这部作品激发他们的兴趣。

学术研究与贡献

朱自清在学术领域成就斐然,专注于古典文学研究,对传统文化的传承与发展做出了重要贡献。他致力于普及传统文化知识,为中学生编写了《经典常谈》,使更多人能够了解和接触传统文化。

朱自清的生平与成就

01

02

03

作品结构与内容

《经典常谈》共13篇,涵盖文字学、经史子集、文学体裁等多个方面,系统梳理传统文化。每篇针对一部经典著作进行深入浅出的解读,如《说文解字》《周易》《尚书》等,内容丰富。

壹

独特价值与意义

该书是首部系统梳理传统文化的通俗读本,学术性与普及性并重,适合不同层次的读者。它为读者提供了“阅读地图”,帮助破解古籍阅读难题,建立传统文化认知框架。

贰

影响与评价

自出版以来,《经典常谈》受到广泛好评,成为中学生了解传统文化的重要读物。许多学者认为该书在普及传统文化方面发挥了重要作用,为传统文化的传承做出了贡献。

叁

作品概述

主题思想与艺术特色

02

些些意

传承“整理国故”

朱自清通过整理古籍精华,去芜存菁,为中学生提供“阅读地图”,传承传统文化。他强调对传统文化的批判性继承,倡导在继承中创新,使传统文化在现代社会中焕发生机。

核心目标

作品的核心目标是破解古籍阅读难题,帮助读者建立传统文化认知框架。朱自清希望通过通俗易懂的语言和生动的讲解,使读者能够更好地理解和接受传统文化。

02

主题思想

01

文化使命

朱自清肩负着传承和弘扬传统文化的使命,他希望通过《经典常谈》激发读者对传统文化的兴趣。他认为传统文化是中华民族的瑰宝,应该被更多人了解和传承,以增强民族自豪感和文化自信。

03

主题思想

现代学术视角

朱自清用现代学术方法解读传统经典,使传统文化与现代学术相结合。他运用科学的研究方法,对经典著作进行深入分析,为读者提供了新的视角和理解方式。

深入浅出

作品语言通俗易懂,拒绝炫学,使复杂的传统文化知识变得简单易懂,兼顾学术高度与大众普及性。通过生动的讲解和具体的例子,将抽象的理论转化为通俗的语言,让读者能够轻松理解。

叙事生动

书中穿插了大量历史故事和人物轶事,使讲解更加生动有趣。例如在讲解《战国策》时,朱自清通过苏秦“合纵”策略的故事,展示了策士的智慧和谋略,增强了作品的趣味性。

艺术特色

专题一:经典篇章详解

03

些些意

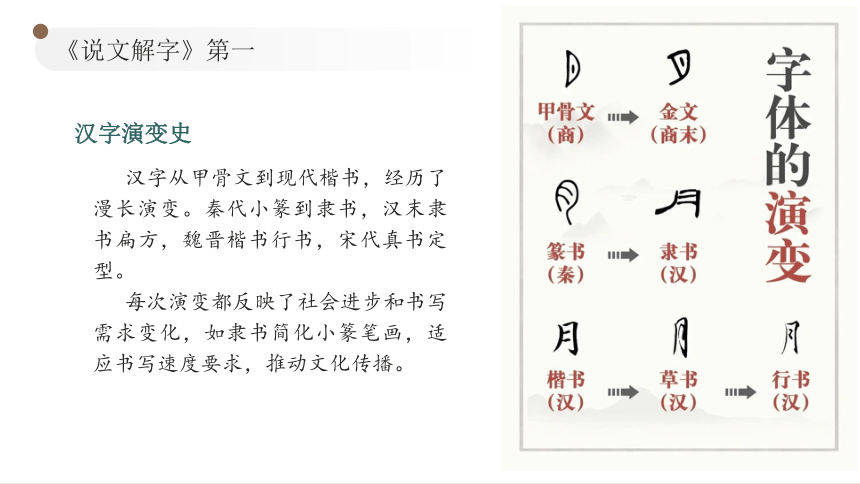

汉字演变史

汉字从甲骨文到现代楷书,经历了漫长演变。秦代小篆到隶书,汉末隶书扁方,魏晋楷书行书,宋代真书定型。

每次演变都反映了社会进步和书写需求变化,如隶书简化小篆笔画,适应书写速度要求,推动文化传播。

《说文解字》第一

《说文解字》第一

《说文解字》第一

转注字是一种用字法,类似于同音字。它们在古代文献中常常互换使用,意义相同但形体不同。例如,“考”和“老”就是一对转注字,它们在古代文献中常常互换使用,意义相同但形体不同

指事字

文化意义

统一文字是中华文明传承的关键。秦始皇统一六国后,推行小篆,消除文字差异,促进文化交流和融合。统一文字使各地人民能更好地沟通和理解,为中华文明的延续和发展奠定了坚实基础,增强民族凝聚力。

现代启示

汉字演变史启示我们语言文字随社会发展而变化。现代简化字推广,提高书写效率,适应时代需求。

我们应尊重语言文字发展规律,同时保护和传承传统文化,让汉字在新时代继续发挥重要作用。

《说文解字》第一

01

02

《周易》成书历经漫长岁月。最初是商代卜辞,记录占卜结果和预测。后经西周初年整理,形成六十四卦卦辞。到战国时期,儒家学者对《周易》进行深入解读,赋予其哲学意义,使其从卜筮之书转变为哲学经典。汉代,《周易》上升为“六经”之首。

成书过程

核心思想

阴阳辩证是《周易》核心思想。“一阴一阳之谓道”,阴阳相互依存、相互转化,构成世间万物变化规律。

儒家借卦爻阐发伦理观,如乾卦象征天,强调刚健有为;坤卦象征地,倡导柔顺包容,指导人们行为和道德修养。

《周易》第二

03

现代应用

《周易》思想在现代社会仍有广泛应用。在企业管理中,阴阳平衡理念可指导企业协调内部关系,实现可持续发展。

在个人生活里,其哲学思想帮助人们理解事物变化规律,调整心态,积极应对生活挑战,实现个人成长和发展。

《周易》第二

太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

内容特点

《尚书》是中国最早政令档案,是最古的记言的历史,记录虞夏商周四代文献。80%为“号令”,如《甘誓》记录夏启誓师场景,体现古代政治思想。

其语言古朴简洁,记录真实可靠,是研究古代政治制度和思想的重要资料。

《尚书》第三

争议性

《尚书》部分篇章存在争议,部分为战国托古之作。如《禹贡》地理描述超前,与当时实际地理情况不符,引发学者质疑。

这些争议促使学者深入研究,推动对古代历史和文化的重新认识,丰富学术研究内容。

历史价值

《尚书》为研究古代政治制度和社会变迁提供重要依据。通过研究其中的号令和政令,了解古代政治运作模式和思想观念。

它还反映了古代社会的伦理道德观念,对后世政治思想和文化发展产生了深远影响。

《尚书》第三

《诗经》是中国第一部诗歌总集,具有极高文学价值。其“赋比兴”手法开创中国诗歌先河,为后世诗歌创作提供范例。诗歌内容丰富多样,反映当时社会生活、劳动场景、爱情婚姻等,具有很强现实主义色彩,展现古代人民生活和情感。

文学价值

《诗经》第四

《诗经》“六义”指的是风、雅、颂、赋、比、兴 。这六义是《诗经》的分类和表现手法。 风 :是周代各地(民间)的歌谣,反映了各地的风俗和人民的生活。雅 :是朝廷的正声雅乐,分为大雅和小雅。 颂 :是宗庙祭祀的乐歌,分为周颂、鲁颂和商颂,共40篇。颂的内容主要是赞美神明和祖先的功德。

诗经“六义”

《诗经》是古代社会生活的真实记录,反映当时社会风貌和人民生活状态。通过诗歌,了解古代社会的风俗习惯、伦理道德观念等。它还具有教育意义,通过诗歌传达道德观念和伦理思想,对古代社会的道德教育和文化传承发挥了重要作用。

社会意义

《诗经》第四

内容特点

汉代传习的“三经”为《仪礼》《礼古经》《周礼》,另有无数学者杂述的“记”,记录礼制变迁及论述。《礼记》是一个广泛的名称,汉代所见的“记”很多,流传到现在的只有三十八篇《大戴记》和四十九篇《小戴记》,后世所称《礼记》多半专指《小戴记》。

三《礼》第五

内容特点

“春秋”是古代记事史书的通称。“三传”指《左传》《公羊传》《穀梁传》;《公羊》《穀梁》以解经为主,注重劝惩作用,但常穿凿附会; 《左传》以叙事为主,详述史事。

《春秋》是我国现存第一部编年体史书。

《春秋》三传第六

内容特点

包括《大学》《中庸》《论语》《孟子》:《大学》由朱熹分经、传;《中庸》为孔门心法,子思传孟子;《论语》为孔子弟子所记; 《孟子》由孟子与弟子合编。

朱子(朱熹)将其合为“四书”,后来朝廷规定“四书”为科举用书。

古代小学教洒扫进退的规矩和礼乐射御书数,所谓“六艺”;大学教穷理、正心、修己、治人的道理。

“四书”第七

01

核心主题

《战国策》以战争与谋略为核心主题,记录了战国时期各国之间的政治斗争和军事冲突。苏秦“合纵”策略是书中经典案例,通过联合弱国对抗强国,展示了策士的智慧和谋略,对后世外交和军事战略产生深远影响。

汉代刘向在蒯通整理基础上编订成书。《战国策》记载的是“策士之论”.

《战国策》第八

02

03

语言艺术

书中策士论辩技巧高超,运用借古喻今、利害分析、心理攻势、夸张修辞等手法,使论辩生动有力。

这些技巧不仅在当时有效,也为后世的演讲和辩论提供了宝贵经验,具有很高的语言艺术价值。

历史价值

《战国策》是研究战国时期历史的重要资料,通过记录各国的策士活动和政治斗争,反映了当时的社会风貌和思想观念。

它还为后世研究古代外交和军事战略提供了丰富的素材,具有很高的历史研究价值。

《战国策》第八

《史记》是中国第一部纪传体通史,具有极高史学价值。它详细记载了从黄帝到汉武帝时期的历史,为研究古代历史提供了重要资料。

司马迁在编纂过程中,注重史料的收集和整理,力求客观真实地反映历史,为后世史学研究树立了典范。

《史记》

《史记》《汉书》第九

《史记》《汉书》第九

《史记》体例

十二本纪 :记载历代帝王的政绩,是纲领性的部分。

十表 :以表格形式记载重大历史事件,共十篇,作为本纪的补充。

八书 :记载经济、文化、天文、历法等方面的专门论述。

三十世家:记载世代相传的诸侯王的历史。

七十列传:记载社会各阶层人物的传记,包括人臣、儒林、游侠等各类人物。

文学成就

《史记》不仅是一部史书,也是一部优秀的文学作品。其语言生动形象,人物刻画栩栩如生,如《项羽本纪》中项羽的英勇形象。

司马迁运用多种文学手法,如夸张、对比等,增强了作品的文学感染力,使《史记》成为中国文学史上的经典之作。

《汉书》又称《前汉书》,是中国第一部纪传体断代史,由班固著述,其妹班昭与马续续写完成。

具有重要的历史和文学价值。其文风简练、富有哲理,成为中国历史文献中的经典之作。书中详细记载了许多重要的历史事件,如秦朝的统一、汉朝的建立、汉武帝的改革、王莽的篡位等,反映了古代中国的政治、经济和文化状况。此外,《汉书》在史学领域确立了断代史的体例,为后来的史书编写提供了重要的参考和借鉴。

《汉书》

《史记》《汉书》第九

战国时期,政治、社会、经济制度发生了根本变化,形成了一个思想解放和发达的时代。才智之士根据各自的见解提出了各种主张,形成了诸子之学,大部分可以称为哲学 。

时代背景

诸子第十

百家争鸣

【儒家 】孔子 :第一个开门授徒的人,主张“有教无类”,维护西周的文化和制度,教授《诗》《书》《礼》《乐》等,注重人格修养,提出“正名主义” 。

孟子 :主张人性本善,提倡“仁政”、“王政” 。

荀子 :认为人性本恶,强调礼乐的作用,从功利主义出发为文化和制度提供理论依据 。

【 墨家 】 墨翟 :出身于武士,墨家有严密的团体组织,首领称“巨子”,反对侵略,提倡“非攻”、“兼爱”,主张“节用”、“非乐” 。

【 道家 】老子 和 庄子 :反对一切文化和制度,主张顺应自然,无为而为,绝对的自由和平等 。

【法家 】 韩非子 :集重势、重术、重法三派之大成,主张法治,认为礼治已不适应复杂的社会组织 。

【 阴阳家 】出自方士,注重“天人之际”,认为天道人事互相影响,战国末年有些人将这种思想理论化,形成一贯的学说

诸子百家及其主要人物和主要观点

诸子第十

《楚辞》 是中国古代文学中的一部重要作品,由战国时期屈原创作,《离骚》《九章》为楚辞代表作。

《楚辞》是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集。(ps:《诗经》是现实主义。)

楚辞

辞赋第十一

最早的“赋”可以追溯到荀子的《赋篇》,这是“赋”的起源。

文学特点 :荀子的《赋篇》安排客主,问答成篇,开了后来赋家的风气。贾谊将荀赋和屈辞两体合一,形成了“赋”的基本形式。随着时间的发展,“赋”逐渐缩短,字句整炼,趋向排偶化,最终在唐代和宋代形成了散文化的趋势 。

“赋”在文学史上的地位和影响 :班固、张衡、左思等人的赋作品是陆贾、荀卿两派的混合,代表了“赋”在汉代的进一步发展。唐代的古文运动及宋代的进一步发挥光大,使得“赋”不再重排偶,而是趋向散文化,这一变化对后世文学产生了深远的影响 。

赋

辞赋第十一

诗体演变: 汉乐府采集民间歌谣(乐府诗,如《木兰诗》); 晋诗骈俪化; 唐初定型近体诗(律诗、绝句); 宋诗学李商隐,南宋三大家(杨万里、范成大、陆游)出自江西诗派。

诗

诗第十二

商代至春秋时期 :现存最早的文是商代的卜辞,这些卜辞只是些句子。

春秋战国时期 :春秋时期的外交言语称为“辞”或“命”,战国时期游说之风大盛,说辞铺张夸饰,重辩论。孔子开了私人讲学的风气,第一部私家著作《论语》诞生。诸子书大多由弟子及后学者记录,言文渐渐分离 。

汉代 :汉武帝时期盛行辞赋,赋的特色是铺张、排偶、用典故,后来发展为“骈文”或“骈体” 。

魏晋南北朝时期 :梁昭明太子在《文选》中第一次提出“文”的标准,骈体文发展成熟。同时,佛经的翻译和群经的义疏成为新的文体 。

唐代 :韩愈倡导“古文运动”,提倡“古文”,强调文章应取法《尚书》《春秋》《左传》《周易》《诗经》等经典,排斥浮华的骈文,提倡散文。

宋代及以后 :宋代有“话本”,这是白话小说的老祖宗。明代八股文盛行,清桐城派声名大振。清末,梁启超的“新文体”登峰造极。胡适提倡白话文,经过五四运动,白话文畅行

文第十三

文第十三

散文发展脉络:春秋外交辞令→战国游说→汉代辞赋→唐宋古文运动→宋代话本→明代八股文

专题二:读经典的意义

04

《史记》看秦汉社会结构

《史记》详细记载了秦汉时期的社会结构,通过人物传记和事件描述,展现了当时的政治、经济、文化等方面。例如,通过《陈涉世家》了解秦末农民起义背景,反映当时社会矛盾和阶级关系,为研究秦汉社会提供重要视角。

《诗经》反映古代社会生活

《诗经》中的诗歌记录了古代社会的劳动场景、风俗习惯、爱情婚姻等,反映了当时的社会生活和人民情感。例如,《芣苢》描绘了古代妇女采摘芣苢的场景,展现了古代劳动人民的生活状态和精神风貌。

《尚书》体现古代政治思想

《尚书》记录了虞夏商周四代的政令和号令,体现了古代的政治思想和制度。通过研究其中的号令和政令,了解古代政治运作模式和思想观念,为研究古代政治制度提供重要依据。

文明解码

《论语》是儒家经典,记录了孔子及其弟子的言行,其中蕴含着丰富的修身之道。

例如,“吾日三省吾身”强调自我反省,“己所不欲,勿施于人”倡导道德自律,为个人修养提供指导。

《论语》中的修身之道

《孟子》继承和发展了孔子的思想,提出了仁政理念,强调君主应以民为本,施行仁政。

例如,“民为贵,社稷次之,君为轻”体现了民本思想,对后世政治思想产生了深远影响。

《孟子》中的仁政思想

《庄子》是道家经典,主张顺应自然,追求自由。其思想对个人精神世界的拓展和心灵的解放具有重要意义。

例如,“逍遥游”描绘了自由自在的理想境界,鼓励人们摆脱世俗束缚,追求精神上的自由和解放。

《庄子》中的自由精神

精神滋养

1

《诗经》的“赋比兴”手法

3

《战国策》的论辩艺术

2

《史记》的叙事技巧

《诗经》是中国古代诗歌的源头,其“赋比兴”手法开创了中国诗歌的先河。

“赋”直接铺陈,“比”比喻,“兴”起兴,这些手法使诗歌生动形象,富有感染力,为后世诗歌创作提供了范例。

《战国策》记录了战国时期策士的论辩活动,其论辩艺术高超。策士们运用借古喻今、利害分析等手法,使论辩生动有力。

这些技巧不仅在当时有效,也为后世的演讲和辩论提供了宝贵经验,具有很高的语言艺术价值。

《史记》是中国第一部纪传体通史,其叙事技巧高超。司马迁运用多种手法,使历史事件和人物栩栩如生。

例如,《鸿门宴》中通过紧张的场景描写和人物对话,展现了项羽和刘邦的性格特点,增强了作品的文学感染力。

语言宝库

《周易》是中国古代哲学经典,其核心思想是阴阳辩证。“一阴一阳之谓道”,阴阳相互依存、相互转化,构成世间万物变化规律。这种辩证思维对现代人的思维方式和哲学观念产生了深远影响,帮助人们理解事物变化规律。

《周易》的辩证思维

《孙子兵法》是中国古代军事经典,其军事智慧至今仍被广泛应用。书中提出“知己知彼,百战不殆”等著名论断,为军事战略和战术提供了重要指导。这些智慧不仅适用于军事领域,也为现代企业管理、市场竞争等提供了有益借鉴。

《孙子兵法》的军事智慧

《论语》是儒家经典,其伦理思想对个人修养和社会道德建设具有重要意义。书中强调“仁”义”“礼”“智”“信”等道德观念,为人们的行为和道德修养提供了指导。

这些思想对现代社会的道德建设和精神文明建设仍具有重要的启示作用。

《论语》的伦理思想

01

02

03

智慧传承

总结与思考

05

阅读经典时,应先通读全书,了解整体框架和主要内容,再精读重点章节,深入理解其思想和内涵。

例如,阅读《经典常谈》时,先了解13篇经典导读的结构和内容,再选择感兴趣的篇章进行深入研究。

通读框架与精读重点

经典作品的产生都有其特定的历史背景,阅读时应结合历史背景,才能更好地理解其思想和意义。例如,阅读《诗经》时,了解其产生的社会背景和文化环境,才能更好地理解诗歌中的情感和价值观。

结合历史背景理解文本

阅读经典时,应从多角度进行思考和分析,深入挖掘其内涵和价值。

例如,从文学、历史、哲学等不同角度分析《史记》,能够更全面地理解其价值和意义。

多角度思考与分析

02

01

03

经典阅读方法论

传统文化是中华民族的瑰宝,但在现代社会中,应如何与现代价值进行对话,使其在新时代焕发出新的生命力?

我们可以通过现代科技手段,如数字化、影视化等方式,将传统文化进行创新性转化和传播,使其更符合现代人的审美和需求。

传统文化与现代价值的对话

在阅读经典时,应避免陷入教条化,不能盲目崇拜和照搬经典中的思想和观点。

应以批判性思维对待经典,结合现代社会的实际需求,对经典进行合理的取舍和创新,使其更好地服务于现代社会的发展。

避免“读经”陷入教条化

传统文化的传承和发展是时代赋予我们的使命。我们应积极探索新的传承方式和方法,让更多人了解和热爱传统文化。同时,应注重传统文化的创新发展,使其在现代社会中发挥更大的作用,为中华民族的伟大复兴贡献力量。

推荐拓展阅读

朱自清《经典常谈》原著

钱穆《国史大纲》

余英时《士与中国文化》

传统文化的传承与发展

延伸思考

谢谢大家

主讲人:

时间:

《经典常谈》知识精讲

作者:朱自清

目录

01

作者与作品简介

02

主题思想与艺术特色

03

专题一:经典篇章详解

04

专题二:读经典的意义

05

总结与思考

作者与作品简介

01

些些意

朱自清的文学地位

朱自清,字佩弦,现代著名散文家、诗人、学者、民主战士,其作品风格清新自然,富有情感,影响深远。代表作《背影》《欧游杂记》《你我》等。

创作背景与目的

20世纪30- 40年代,朱自清为中学生编写《经典常谈》,旨在普及传统文化经典,扫除阅读障碍。当时的文化背景下,中学生对传统文化的接触有限,朱自清希望通过这部作品激发他们的兴趣。

学术研究与贡献

朱自清在学术领域成就斐然,专注于古典文学研究,对传统文化的传承与发展做出了重要贡献。他致力于普及传统文化知识,为中学生编写了《经典常谈》,使更多人能够了解和接触传统文化。

朱自清的生平与成就

01

02

03

作品结构与内容

《经典常谈》共13篇,涵盖文字学、经史子集、文学体裁等多个方面,系统梳理传统文化。每篇针对一部经典著作进行深入浅出的解读,如《说文解字》《周易》《尚书》等,内容丰富。

壹

独特价值与意义

该书是首部系统梳理传统文化的通俗读本,学术性与普及性并重,适合不同层次的读者。它为读者提供了“阅读地图”,帮助破解古籍阅读难题,建立传统文化认知框架。

贰

影响与评价

自出版以来,《经典常谈》受到广泛好评,成为中学生了解传统文化的重要读物。许多学者认为该书在普及传统文化方面发挥了重要作用,为传统文化的传承做出了贡献。

叁

作品概述

主题思想与艺术特色

02

些些意

传承“整理国故”

朱自清通过整理古籍精华,去芜存菁,为中学生提供“阅读地图”,传承传统文化。他强调对传统文化的批判性继承,倡导在继承中创新,使传统文化在现代社会中焕发生机。

核心目标

作品的核心目标是破解古籍阅读难题,帮助读者建立传统文化认知框架。朱自清希望通过通俗易懂的语言和生动的讲解,使读者能够更好地理解和接受传统文化。

02

主题思想

01

文化使命

朱自清肩负着传承和弘扬传统文化的使命,他希望通过《经典常谈》激发读者对传统文化的兴趣。他认为传统文化是中华民族的瑰宝,应该被更多人了解和传承,以增强民族自豪感和文化自信。

03

主题思想

现代学术视角

朱自清用现代学术方法解读传统经典,使传统文化与现代学术相结合。他运用科学的研究方法,对经典著作进行深入分析,为读者提供了新的视角和理解方式。

深入浅出

作品语言通俗易懂,拒绝炫学,使复杂的传统文化知识变得简单易懂,兼顾学术高度与大众普及性。通过生动的讲解和具体的例子,将抽象的理论转化为通俗的语言,让读者能够轻松理解。

叙事生动

书中穿插了大量历史故事和人物轶事,使讲解更加生动有趣。例如在讲解《战国策》时,朱自清通过苏秦“合纵”策略的故事,展示了策士的智慧和谋略,增强了作品的趣味性。

艺术特色

专题一:经典篇章详解

03

些些意

汉字演变史

汉字从甲骨文到现代楷书,经历了漫长演变。秦代小篆到隶书,汉末隶书扁方,魏晋楷书行书,宋代真书定型。

每次演变都反映了社会进步和书写需求变化,如隶书简化小篆笔画,适应书写速度要求,推动文化传播。

《说文解字》第一

《说文解字》第一

《说文解字》第一

转注字是一种用字法,类似于同音字。它们在古代文献中常常互换使用,意义相同但形体不同。例如,“考”和“老”就是一对转注字,它们在古代文献中常常互换使用,意义相同但形体不同

指事字

文化意义

统一文字是中华文明传承的关键。秦始皇统一六国后,推行小篆,消除文字差异,促进文化交流和融合。统一文字使各地人民能更好地沟通和理解,为中华文明的延续和发展奠定了坚实基础,增强民族凝聚力。

现代启示

汉字演变史启示我们语言文字随社会发展而变化。现代简化字推广,提高书写效率,适应时代需求。

我们应尊重语言文字发展规律,同时保护和传承传统文化,让汉字在新时代继续发挥重要作用。

《说文解字》第一

01

02

《周易》成书历经漫长岁月。最初是商代卜辞,记录占卜结果和预测。后经西周初年整理,形成六十四卦卦辞。到战国时期,儒家学者对《周易》进行深入解读,赋予其哲学意义,使其从卜筮之书转变为哲学经典。汉代,《周易》上升为“六经”之首。

成书过程

核心思想

阴阳辩证是《周易》核心思想。“一阴一阳之谓道”,阴阳相互依存、相互转化,构成世间万物变化规律。

儒家借卦爻阐发伦理观,如乾卦象征天,强调刚健有为;坤卦象征地,倡导柔顺包容,指导人们行为和道德修养。

《周易》第二

03

现代应用

《周易》思想在现代社会仍有广泛应用。在企业管理中,阴阳平衡理念可指导企业协调内部关系,实现可持续发展。

在个人生活里,其哲学思想帮助人们理解事物变化规律,调整心态,积极应对生活挑战,实现个人成长和发展。

《周易》第二

太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

内容特点

《尚书》是中国最早政令档案,是最古的记言的历史,记录虞夏商周四代文献。80%为“号令”,如《甘誓》记录夏启誓师场景,体现古代政治思想。

其语言古朴简洁,记录真实可靠,是研究古代政治制度和思想的重要资料。

《尚书》第三

争议性

《尚书》部分篇章存在争议,部分为战国托古之作。如《禹贡》地理描述超前,与当时实际地理情况不符,引发学者质疑。

这些争议促使学者深入研究,推动对古代历史和文化的重新认识,丰富学术研究内容。

历史价值

《尚书》为研究古代政治制度和社会变迁提供重要依据。通过研究其中的号令和政令,了解古代政治运作模式和思想观念。

它还反映了古代社会的伦理道德观念,对后世政治思想和文化发展产生了深远影响。

《尚书》第三

《诗经》是中国第一部诗歌总集,具有极高文学价值。其“赋比兴”手法开创中国诗歌先河,为后世诗歌创作提供范例。诗歌内容丰富多样,反映当时社会生活、劳动场景、爱情婚姻等,具有很强现实主义色彩,展现古代人民生活和情感。

文学价值

《诗经》第四

《诗经》“六义”指的是风、雅、颂、赋、比、兴 。这六义是《诗经》的分类和表现手法。 风 :是周代各地(民间)的歌谣,反映了各地的风俗和人民的生活。雅 :是朝廷的正声雅乐,分为大雅和小雅。 颂 :是宗庙祭祀的乐歌,分为周颂、鲁颂和商颂,共40篇。颂的内容主要是赞美神明和祖先的功德。

诗经“六义”

《诗经》是古代社会生活的真实记录,反映当时社会风貌和人民生活状态。通过诗歌,了解古代社会的风俗习惯、伦理道德观念等。它还具有教育意义,通过诗歌传达道德观念和伦理思想,对古代社会的道德教育和文化传承发挥了重要作用。

社会意义

《诗经》第四

内容特点

汉代传习的“三经”为《仪礼》《礼古经》《周礼》,另有无数学者杂述的“记”,记录礼制变迁及论述。《礼记》是一个广泛的名称,汉代所见的“记”很多,流传到现在的只有三十八篇《大戴记》和四十九篇《小戴记》,后世所称《礼记》多半专指《小戴记》。

三《礼》第五

内容特点

“春秋”是古代记事史书的通称。“三传”指《左传》《公羊传》《穀梁传》;《公羊》《穀梁》以解经为主,注重劝惩作用,但常穿凿附会; 《左传》以叙事为主,详述史事。

《春秋》是我国现存第一部编年体史书。

《春秋》三传第六

内容特点

包括《大学》《中庸》《论语》《孟子》:《大学》由朱熹分经、传;《中庸》为孔门心法,子思传孟子;《论语》为孔子弟子所记; 《孟子》由孟子与弟子合编。

朱子(朱熹)将其合为“四书”,后来朝廷规定“四书”为科举用书。

古代小学教洒扫进退的规矩和礼乐射御书数,所谓“六艺”;大学教穷理、正心、修己、治人的道理。

“四书”第七

01

核心主题

《战国策》以战争与谋略为核心主题,记录了战国时期各国之间的政治斗争和军事冲突。苏秦“合纵”策略是书中经典案例,通过联合弱国对抗强国,展示了策士的智慧和谋略,对后世外交和军事战略产生深远影响。

汉代刘向在蒯通整理基础上编订成书。《战国策》记载的是“策士之论”.

《战国策》第八

02

03

语言艺术

书中策士论辩技巧高超,运用借古喻今、利害分析、心理攻势、夸张修辞等手法,使论辩生动有力。

这些技巧不仅在当时有效,也为后世的演讲和辩论提供了宝贵经验,具有很高的语言艺术价值。

历史价值

《战国策》是研究战国时期历史的重要资料,通过记录各国的策士活动和政治斗争,反映了当时的社会风貌和思想观念。

它还为后世研究古代外交和军事战略提供了丰富的素材,具有很高的历史研究价值。

《战国策》第八

《史记》是中国第一部纪传体通史,具有极高史学价值。它详细记载了从黄帝到汉武帝时期的历史,为研究古代历史提供了重要资料。

司马迁在编纂过程中,注重史料的收集和整理,力求客观真实地反映历史,为后世史学研究树立了典范。

《史记》

《史记》《汉书》第九

《史记》《汉书》第九

《史记》体例

十二本纪 :记载历代帝王的政绩,是纲领性的部分。

十表 :以表格形式记载重大历史事件,共十篇,作为本纪的补充。

八书 :记载经济、文化、天文、历法等方面的专门论述。

三十世家:记载世代相传的诸侯王的历史。

七十列传:记载社会各阶层人物的传记,包括人臣、儒林、游侠等各类人物。

文学成就

《史记》不仅是一部史书,也是一部优秀的文学作品。其语言生动形象,人物刻画栩栩如生,如《项羽本纪》中项羽的英勇形象。

司马迁运用多种文学手法,如夸张、对比等,增强了作品的文学感染力,使《史记》成为中国文学史上的经典之作。

《汉书》又称《前汉书》,是中国第一部纪传体断代史,由班固著述,其妹班昭与马续续写完成。

具有重要的历史和文学价值。其文风简练、富有哲理,成为中国历史文献中的经典之作。书中详细记载了许多重要的历史事件,如秦朝的统一、汉朝的建立、汉武帝的改革、王莽的篡位等,反映了古代中国的政治、经济和文化状况。此外,《汉书》在史学领域确立了断代史的体例,为后来的史书编写提供了重要的参考和借鉴。

《汉书》

《史记》《汉书》第九

战国时期,政治、社会、经济制度发生了根本变化,形成了一个思想解放和发达的时代。才智之士根据各自的见解提出了各种主张,形成了诸子之学,大部分可以称为哲学 。

时代背景

诸子第十

百家争鸣

【儒家 】孔子 :第一个开门授徒的人,主张“有教无类”,维护西周的文化和制度,教授《诗》《书》《礼》《乐》等,注重人格修养,提出“正名主义” 。

孟子 :主张人性本善,提倡“仁政”、“王政” 。

荀子 :认为人性本恶,强调礼乐的作用,从功利主义出发为文化和制度提供理论依据 。

【 墨家 】 墨翟 :出身于武士,墨家有严密的团体组织,首领称“巨子”,反对侵略,提倡“非攻”、“兼爱”,主张“节用”、“非乐” 。

【 道家 】老子 和 庄子 :反对一切文化和制度,主张顺应自然,无为而为,绝对的自由和平等 。

【法家 】 韩非子 :集重势、重术、重法三派之大成,主张法治,认为礼治已不适应复杂的社会组织 。

【 阴阳家 】出自方士,注重“天人之际”,认为天道人事互相影响,战国末年有些人将这种思想理论化,形成一贯的学说

诸子百家及其主要人物和主要观点

诸子第十

《楚辞》 是中国古代文学中的一部重要作品,由战国时期屈原创作,《离骚》《九章》为楚辞代表作。

《楚辞》是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集。(ps:《诗经》是现实主义。)

楚辞

辞赋第十一

最早的“赋”可以追溯到荀子的《赋篇》,这是“赋”的起源。

文学特点 :荀子的《赋篇》安排客主,问答成篇,开了后来赋家的风气。贾谊将荀赋和屈辞两体合一,形成了“赋”的基本形式。随着时间的发展,“赋”逐渐缩短,字句整炼,趋向排偶化,最终在唐代和宋代形成了散文化的趋势 。

“赋”在文学史上的地位和影响 :班固、张衡、左思等人的赋作品是陆贾、荀卿两派的混合,代表了“赋”在汉代的进一步发展。唐代的古文运动及宋代的进一步发挥光大,使得“赋”不再重排偶,而是趋向散文化,这一变化对后世文学产生了深远的影响 。

赋

辞赋第十一

诗体演变: 汉乐府采集民间歌谣(乐府诗,如《木兰诗》); 晋诗骈俪化; 唐初定型近体诗(律诗、绝句); 宋诗学李商隐,南宋三大家(杨万里、范成大、陆游)出自江西诗派。

诗

诗第十二

商代至春秋时期 :现存最早的文是商代的卜辞,这些卜辞只是些句子。

春秋战国时期 :春秋时期的外交言语称为“辞”或“命”,战国时期游说之风大盛,说辞铺张夸饰,重辩论。孔子开了私人讲学的风气,第一部私家著作《论语》诞生。诸子书大多由弟子及后学者记录,言文渐渐分离 。

汉代 :汉武帝时期盛行辞赋,赋的特色是铺张、排偶、用典故,后来发展为“骈文”或“骈体” 。

魏晋南北朝时期 :梁昭明太子在《文选》中第一次提出“文”的标准,骈体文发展成熟。同时,佛经的翻译和群经的义疏成为新的文体 。

唐代 :韩愈倡导“古文运动”,提倡“古文”,强调文章应取法《尚书》《春秋》《左传》《周易》《诗经》等经典,排斥浮华的骈文,提倡散文。

宋代及以后 :宋代有“话本”,这是白话小说的老祖宗。明代八股文盛行,清桐城派声名大振。清末,梁启超的“新文体”登峰造极。胡适提倡白话文,经过五四运动,白话文畅行

文第十三

文第十三

散文发展脉络:春秋外交辞令→战国游说→汉代辞赋→唐宋古文运动→宋代话本→明代八股文

专题二:读经典的意义

04

《史记》看秦汉社会结构

《史记》详细记载了秦汉时期的社会结构,通过人物传记和事件描述,展现了当时的政治、经济、文化等方面。例如,通过《陈涉世家》了解秦末农民起义背景,反映当时社会矛盾和阶级关系,为研究秦汉社会提供重要视角。

《诗经》反映古代社会生活

《诗经》中的诗歌记录了古代社会的劳动场景、风俗习惯、爱情婚姻等,反映了当时的社会生活和人民情感。例如,《芣苢》描绘了古代妇女采摘芣苢的场景,展现了古代劳动人民的生活状态和精神风貌。

《尚书》体现古代政治思想

《尚书》记录了虞夏商周四代的政令和号令,体现了古代的政治思想和制度。通过研究其中的号令和政令,了解古代政治运作模式和思想观念,为研究古代政治制度提供重要依据。

文明解码

《论语》是儒家经典,记录了孔子及其弟子的言行,其中蕴含着丰富的修身之道。

例如,“吾日三省吾身”强调自我反省,“己所不欲,勿施于人”倡导道德自律,为个人修养提供指导。

《论语》中的修身之道

《孟子》继承和发展了孔子的思想,提出了仁政理念,强调君主应以民为本,施行仁政。

例如,“民为贵,社稷次之,君为轻”体现了民本思想,对后世政治思想产生了深远影响。

《孟子》中的仁政思想

《庄子》是道家经典,主张顺应自然,追求自由。其思想对个人精神世界的拓展和心灵的解放具有重要意义。

例如,“逍遥游”描绘了自由自在的理想境界,鼓励人们摆脱世俗束缚,追求精神上的自由和解放。

《庄子》中的自由精神

精神滋养

1

《诗经》的“赋比兴”手法

3

《战国策》的论辩艺术

2

《史记》的叙事技巧

《诗经》是中国古代诗歌的源头,其“赋比兴”手法开创了中国诗歌的先河。

“赋”直接铺陈,“比”比喻,“兴”起兴,这些手法使诗歌生动形象,富有感染力,为后世诗歌创作提供了范例。

《战国策》记录了战国时期策士的论辩活动,其论辩艺术高超。策士们运用借古喻今、利害分析等手法,使论辩生动有力。

这些技巧不仅在当时有效,也为后世的演讲和辩论提供了宝贵经验,具有很高的语言艺术价值。

《史记》是中国第一部纪传体通史,其叙事技巧高超。司马迁运用多种手法,使历史事件和人物栩栩如生。

例如,《鸿门宴》中通过紧张的场景描写和人物对话,展现了项羽和刘邦的性格特点,增强了作品的文学感染力。

语言宝库

《周易》是中国古代哲学经典,其核心思想是阴阳辩证。“一阴一阳之谓道”,阴阳相互依存、相互转化,构成世间万物变化规律。这种辩证思维对现代人的思维方式和哲学观念产生了深远影响,帮助人们理解事物变化规律。

《周易》的辩证思维

《孙子兵法》是中国古代军事经典,其军事智慧至今仍被广泛应用。书中提出“知己知彼,百战不殆”等著名论断,为军事战略和战术提供了重要指导。这些智慧不仅适用于军事领域,也为现代企业管理、市场竞争等提供了有益借鉴。

《孙子兵法》的军事智慧

《论语》是儒家经典,其伦理思想对个人修养和社会道德建设具有重要意义。书中强调“仁”义”“礼”“智”“信”等道德观念,为人们的行为和道德修养提供了指导。

这些思想对现代社会的道德建设和精神文明建设仍具有重要的启示作用。

《论语》的伦理思想

01

02

03

智慧传承

总结与思考

05

阅读经典时,应先通读全书,了解整体框架和主要内容,再精读重点章节,深入理解其思想和内涵。

例如,阅读《经典常谈》时,先了解13篇经典导读的结构和内容,再选择感兴趣的篇章进行深入研究。

通读框架与精读重点

经典作品的产生都有其特定的历史背景,阅读时应结合历史背景,才能更好地理解其思想和意义。例如,阅读《诗经》时,了解其产生的社会背景和文化环境,才能更好地理解诗歌中的情感和价值观。

结合历史背景理解文本

阅读经典时,应从多角度进行思考和分析,深入挖掘其内涵和价值。

例如,从文学、历史、哲学等不同角度分析《史记》,能够更全面地理解其价值和意义。

多角度思考与分析

02

01

03

经典阅读方法论

传统文化是中华民族的瑰宝,但在现代社会中,应如何与现代价值进行对话,使其在新时代焕发出新的生命力?

我们可以通过现代科技手段,如数字化、影视化等方式,将传统文化进行创新性转化和传播,使其更符合现代人的审美和需求。

传统文化与现代价值的对话

在阅读经典时,应避免陷入教条化,不能盲目崇拜和照搬经典中的思想和观点。

应以批判性思维对待经典,结合现代社会的实际需求,对经典进行合理的取舍和创新,使其更好地服务于现代社会的发展。

避免“读经”陷入教条化

传统文化的传承和发展是时代赋予我们的使命。我们应积极探索新的传承方式和方法,让更多人了解和热爱传统文化。同时,应注重传统文化的创新发展,使其在现代社会中发挥更大的作用,为中华民族的伟大复兴贡献力量。

推荐拓展阅读

朱自清《经典常谈》原著

钱穆《国史大纲》

余英时《士与中国文化》

传统文化的传承与发展

延伸思考

谢谢大家

主讲人:

时间:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读