第2课原始农业与史前社会kj(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课原始农业与史前社会kj(共23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 20:06:45 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

主题《大单元设计视角下的历史教学重难点突破》

第一单元《史前时期:原始社会与中华文明的起源》

目录

单元课标解读

课时教学目标

课时教学重难点

教学过程

1.1 本单元内容的课标要求:

通过了解元谋人、蓝田人、北京人等旧石器时代的人类及其文化遗存,知道中国境内原始社会时期的人类活动;通过了解河姆渡、半坡、良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活;了解私有制、阶级和早期国家的产生;知道考古发现是了解原始社会的重要依据;通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息。

1、课标依据

1.2 本单元内容的课标解读:

从课标的核心内容来讲,涉及的历史事件较多,需要一个核心概念来进行统整。单元的标题为《史前时期:原始社会与中华文明的起源》,单元内容基本线索围绕中国境内早期人类与文明的起源来讲述。

单元课标解读

1、课标依据

课时教学目标

第1课 远古时期的人类活动

了解我国境内的最早人类元谋人;了解北京人的发现、北京人的特征等基础知识,思考北京人发现的科学意义;知道山顶洞人及其特征。

识读《中国境内主要古人类遗址分布图》等,掌握识图的基本方法,培养从图片中提取有效历史信息的能力。

认识到中国是人类的发源地之一,周口店北京人遗址已列入《世界遗产名录》,激发学生的历史兴趣,培养珍视人类文化遗产的意识。

第2课 原始农业与史前社会

知道原始农业的兴起及其重要意义,了解河姆渡人、半坡居民的生活特点。初步学习对具体历史资料进行归纳、概括、分析、比较;得出历史结论的历史思维方法。

识读地图《中国原始农耕时代重要遗址分布图》,理解中华文明起源多远一体的特征。识读《河姆渡人的干栏式建筑复原图》和《半坡居民半地穴式圆形房屋复原图》,形象地掌握河姆渡居民和半坡居民房屋的特点;通过概括、比较,弄清河姆渡人和半坡居民生活的特点。

1、课标依据

课时教学目标

第2课 原始农业与史前社会

认识我们的祖先在生产劳动中表现出来的智慧与取得的成就,产生崇敬之情,从而达到对祖国悠久历史的认同和尊重。

了解华夏族的形成,炎帝、黄帝的重要文明,尧、舜、禹的禅让等远古传说。

搜集盘古开天、女娲补天、后裔射日、伏羲画卦、神农尝草、夸父追日、精卫填海、愚公移山、大禹治水等资料,讲述相关传说故事;思考和认识传说与史实的区别。

认识我们的祖先对人类文明的发展所作的贡献;炎帝和黄帝是华夏族的共同祖先,体验作为炎黄子孙的骄傲和自豪;学习大禹的创新精神和奉献精神。

第3课 中华文明的起源

1、课标依据

课时教学重难点

了解北京人的发现、北京人的特征等基础知识,思考北京人发现的科学意义。

比较,弄清河姆渡人和半坡居民农耕生活的特点。概括原始农耕文化的特征。

了解华夏族的形成,炎帝和黄帝是华夏族的共同祖先,炎帝、黄帝的重要文明。认识禅让制的实质。

第2课 原始农业与史前社会

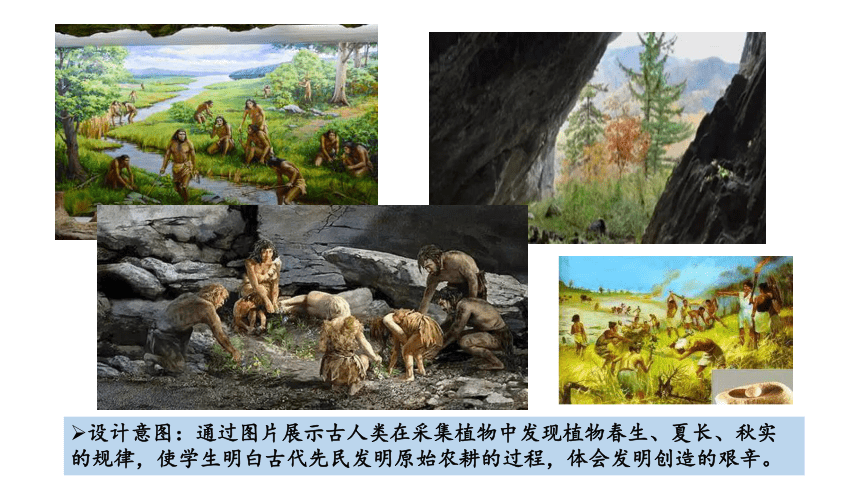

设计意图:通过图片展示古人类在采集植物中发现植物春生、夏长、秋实的规律,使学生明白古代先民发明原始农耕的过程,体会发明创造的艰辛。

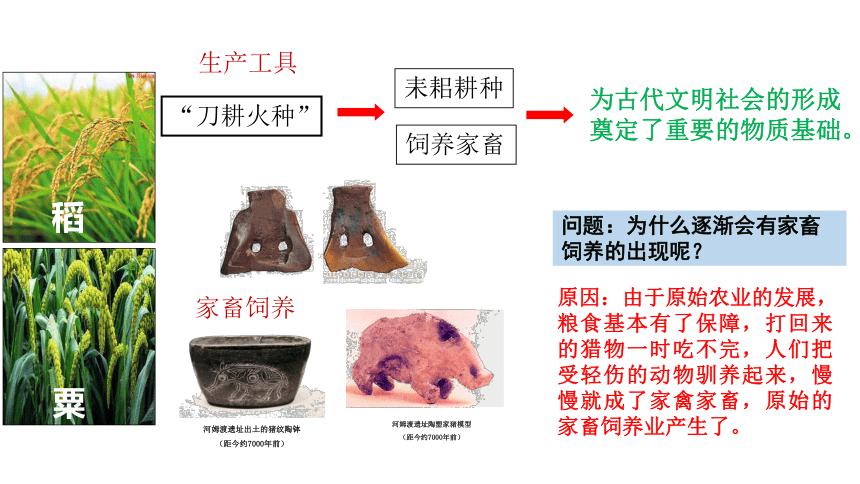

稻

粟

生产工具

“刀耕火种”

耒耜耕种

饲养家畜

家畜饲养

河姆渡遗址出土的猪纹陶钵

(距今约7000年前)

河姆渡遗址陶塑家猪模型

(距今约7000年前)

为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。

问题:为什么逐渐会有家畜饲养的出现呢?

原因:由于原始农业的发展,粮食基本有了保障,打回来的猎物一时吃不完,人们把受轻伤的动物驯养起来,慢慢就成了家禽家畜,原始的家畜饲养业产生了。

项目任务一:原始农业的发展

方式:小组合作

要求:以小组为单位,明确分工和任务,寻找答案,进行阐释,表达时力求思路清晰,语言流畅,逻辑严密。

任务

1.仔细观察图片,标出河姆渡遗址、半坡遗址、陶寺遗址、良渚遗址的位置。分析中国原始农耕时代重要遗址的分布特点。(地理角度)

半坡遗址

河姆渡遗址

良渚遗址

读《中国原始农耕时代重要遗址图》,回答问题。(1)标出河姆渡遗址、半坡遗址、陶寺遗址、良渚遗址的位置。

(2)结合图示,分析中国原始农耕时代重要遗址的分布特点。

主要分布在大河的中下游地区

中国原始农耕时代重要遗址图

设计意图:立足时空观念,利用地图了解河姆渡、半坡、良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活。培养学生观察和分析概括问题的能力。

良渚古城遗址

古城宫殿区鸟瞰图

象征神权的礼器玉琮

实证中华文明五千年的圣地

出现都邑、公共设施、公共权力

象征军权的玉钺

玉器在当时的良渚社会是高等级身份的体现物

私有制产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层

中华文明起源

材料一:在原始农业、手工业、家畜饲养业相继得到一定的发展之后,人类所创造的社会财富就日渐丰富……氏族首领往往便利用自己所掌握的权力,想方设法化公为私,……氏族的公有制便遭到破坏,私有制便产生,进而导致阶级的产生。一旦阶级和阶级矛盾在氏族社会中出现,人类社会的历史,便开始向文明时代迈进了,文明社会即将到来。 ——李友谋《仰韶文化与中国古代文明》

材料二:笔者认为,国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》

问题:这两则材料说明了什么?

新石器时代文化已经具备了国家的基本特征,进入了文明时代。

生产力发展

出现剩余产品

转公为私

产生贫富分化

阶级分化

早期国家

设计意图:通过史料分析,帮助学生深化理解原始农业在不断发展过程中为人类生活进一步发展到文明社会作好了充分的准备。

项目任务二:河姆渡人的生活

方式:小组合作

要求:以小组为单位,明确分工和任务,寻找答案,进行阐释,表达时力求思路清晰,语言流畅,逻辑严密。

任务

某校在进行学校文化环境建设的过程中,准备引入农耕文化的因素,并使之成为对发展学生“敬农”“爱农”“尚农”意识有促进力的教育影响。他们准备设计农耕文化墙,你们小组承担“河姆渡农耕文化”墙,请合理分工,文字+配图+设计+着色+设计思路+展示

河姆渡人的-生活

干栏式建筑

问题:为什么要建造这种房子?

原因:

南方地势低洼、气候潮湿温热。

作用:

1通风防潮;

2防虫蛇猛兽;

3下层可饲养家畜。

苗族吊脚楼

项目任务三:半坡居民的生活

王同学为某一远古人类写了一首歌(如下图),请回答问题。

方式:小组合作

要求:以小组为单位,明确分工和任务,寻找答案,进行阐释,表达时力求思路清晰,语言流畅,逻辑严密。

任务

(1)请在横线处写出远古人类的名称,将题目补充完整。

(2)根据材料及所学知识写一篇历史小短文。(要求:短文内容应包含材料所涉及的历史信息至少四项,来揭示这一远古人类生产生活的状况。表述成文,100字左右。)

半坡居民的-住

半地穴式圆形房屋

问题:为什么要住这种房子?

原因:

黄河流域干旱、风沙大,气候比较寒冷。

作用:抵挡风雨,防寒保暖。冬暖夏凉。

半坡居民的-吃

粟

半坡遗址出土的粟

半坡遗址出土的骨制箭头、鱼叉、鱼钩

半坡居民的-用

半坡人面鱼纹彩陶盆

半坡居民的生产生活情况

根据课本自主学习,快速准确记忆重点问题(4分钟)要求:迅速准确记忆、同桌小组互相提问

遗址名称 半坡遗址

距今时间

发现地点

地处流域

原始农业 农作物

生产工具

原始饲养业

原始手工业

建筑形式

距今约6000年

黄河流域,陕西西安半坡村

黄河流域

种植粟

石器、骨器等生产工具

饲养猪、狗等家畜

彩陶,简单纺织、乐器

半地穴式圆形房屋有公共墓地和窑场

小组合作探究:河姆渡人和半坡居民的相同点和不同点。

提示 他们都使用什么石器?进行什么生产?会不会建造房屋?过什么生活?会不会饲养家畜?会不会制作陶器呢?

相同点

提示 地理环境(河流流域)?主要农作物?房屋结构?陶器?

不同点 半坡人 河姆渡人

1、使用磨制石器,从事农业生产。2、会建造房屋过定居生活。

3、饲养家畜制作陶器

黄河流域

长江流域

粟

水稻

半地穴式圆形房屋

干栏式房屋

彩陶

黑陶

相同点:

①都处于新石器时代;②都产生了原始农业、原始手工业;

③都定居生活。

不同点:

①距今时间不同;

②房屋建筑样式不同;

③所处地区不同;

④种植的农作物不同。

思维导图

设计意图:通过思维导图,梳理原始农耕生活的发展情况,巩固基础知识,形成完整知识体系,培养时空观念。

敬请指正!

主题《大单元设计视角下的历史教学重难点突破》

第一单元《史前时期:原始社会与中华文明的起源》

目录

单元课标解读

课时教学目标

课时教学重难点

教学过程

1.1 本单元内容的课标要求:

通过了解元谋人、蓝田人、北京人等旧石器时代的人类及其文化遗存,知道中国境内原始社会时期的人类活动;通过了解河姆渡、半坡、良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活;了解私有制、阶级和早期国家的产生;知道考古发现是了解原始社会的重要依据;通过古代文献中记述的黄帝、炎帝等神话传说,了解其中蕴含的历史信息。

1、课标依据

1.2 本单元内容的课标解读:

从课标的核心内容来讲,涉及的历史事件较多,需要一个核心概念来进行统整。单元的标题为《史前时期:原始社会与中华文明的起源》,单元内容基本线索围绕中国境内早期人类与文明的起源来讲述。

单元课标解读

1、课标依据

课时教学目标

第1课 远古时期的人类活动

了解我国境内的最早人类元谋人;了解北京人的发现、北京人的特征等基础知识,思考北京人发现的科学意义;知道山顶洞人及其特征。

识读《中国境内主要古人类遗址分布图》等,掌握识图的基本方法,培养从图片中提取有效历史信息的能力。

认识到中国是人类的发源地之一,周口店北京人遗址已列入《世界遗产名录》,激发学生的历史兴趣,培养珍视人类文化遗产的意识。

第2课 原始农业与史前社会

知道原始农业的兴起及其重要意义,了解河姆渡人、半坡居民的生活特点。初步学习对具体历史资料进行归纳、概括、分析、比较;得出历史结论的历史思维方法。

识读地图《中国原始农耕时代重要遗址分布图》,理解中华文明起源多远一体的特征。识读《河姆渡人的干栏式建筑复原图》和《半坡居民半地穴式圆形房屋复原图》,形象地掌握河姆渡居民和半坡居民房屋的特点;通过概括、比较,弄清河姆渡人和半坡居民生活的特点。

1、课标依据

课时教学目标

第2课 原始农业与史前社会

认识我们的祖先在生产劳动中表现出来的智慧与取得的成就,产生崇敬之情,从而达到对祖国悠久历史的认同和尊重。

了解华夏族的形成,炎帝、黄帝的重要文明,尧、舜、禹的禅让等远古传说。

搜集盘古开天、女娲补天、后裔射日、伏羲画卦、神农尝草、夸父追日、精卫填海、愚公移山、大禹治水等资料,讲述相关传说故事;思考和认识传说与史实的区别。

认识我们的祖先对人类文明的发展所作的贡献;炎帝和黄帝是华夏族的共同祖先,体验作为炎黄子孙的骄傲和自豪;学习大禹的创新精神和奉献精神。

第3课 中华文明的起源

1、课标依据

课时教学重难点

了解北京人的发现、北京人的特征等基础知识,思考北京人发现的科学意义。

比较,弄清河姆渡人和半坡居民农耕生活的特点。概括原始农耕文化的特征。

了解华夏族的形成,炎帝和黄帝是华夏族的共同祖先,炎帝、黄帝的重要文明。认识禅让制的实质。

第2课 原始农业与史前社会

设计意图:通过图片展示古人类在采集植物中发现植物春生、夏长、秋实的规律,使学生明白古代先民发明原始农耕的过程,体会发明创造的艰辛。

稻

粟

生产工具

“刀耕火种”

耒耜耕种

饲养家畜

家畜饲养

河姆渡遗址出土的猪纹陶钵

(距今约7000年前)

河姆渡遗址陶塑家猪模型

(距今约7000年前)

为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。

问题:为什么逐渐会有家畜饲养的出现呢?

原因:由于原始农业的发展,粮食基本有了保障,打回来的猎物一时吃不完,人们把受轻伤的动物驯养起来,慢慢就成了家禽家畜,原始的家畜饲养业产生了。

项目任务一:原始农业的发展

方式:小组合作

要求:以小组为单位,明确分工和任务,寻找答案,进行阐释,表达时力求思路清晰,语言流畅,逻辑严密。

任务

1.仔细观察图片,标出河姆渡遗址、半坡遗址、陶寺遗址、良渚遗址的位置。分析中国原始农耕时代重要遗址的分布特点。(地理角度)

半坡遗址

河姆渡遗址

良渚遗址

读《中国原始农耕时代重要遗址图》,回答问题。(1)标出河姆渡遗址、半坡遗址、陶寺遗址、良渚遗址的位置。

(2)结合图示,分析中国原始农耕时代重要遗址的分布特点。

主要分布在大河的中下游地区

中国原始农耕时代重要遗址图

设计意图:立足时空观念,利用地图了解河姆渡、半坡、良渚、陶寺等新石器时代的文化遗存,知道中国的原始农耕生活。培养学生观察和分析概括问题的能力。

良渚古城遗址

古城宫殿区鸟瞰图

象征神权的礼器玉琮

实证中华文明五千年的圣地

出现都邑、公共设施、公共权力

象征军权的玉钺

玉器在当时的良渚社会是高等级身份的体现物

私有制产生,阶级分化日益明显,部落中出现了权贵阶层

中华文明起源

材料一:在原始农业、手工业、家畜饲养业相继得到一定的发展之后,人类所创造的社会财富就日渐丰富……氏族首领往往便利用自己所掌握的权力,想方设法化公为私,……氏族的公有制便遭到破坏,私有制便产生,进而导致阶级的产生。一旦阶级和阶级矛盾在氏族社会中出现,人类社会的历史,便开始向文明时代迈进了,文明社会即将到来。 ——李友谋《仰韶文化与中国古代文明》

材料二:笔者认为,国家形成的标志应修正为:一是阶级的存在;二是凌驾于社会之上的公共权力的设立。阶级的出现是国家得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家机器的本质特征。——王震中:《中国古代国家的起源与王权形成》

问题:这两则材料说明了什么?

新石器时代文化已经具备了国家的基本特征,进入了文明时代。

生产力发展

出现剩余产品

转公为私

产生贫富分化

阶级分化

早期国家

设计意图:通过史料分析,帮助学生深化理解原始农业在不断发展过程中为人类生活进一步发展到文明社会作好了充分的准备。

项目任务二:河姆渡人的生活

方式:小组合作

要求:以小组为单位,明确分工和任务,寻找答案,进行阐释,表达时力求思路清晰,语言流畅,逻辑严密。

任务

某校在进行学校文化环境建设的过程中,准备引入农耕文化的因素,并使之成为对发展学生“敬农”“爱农”“尚农”意识有促进力的教育影响。他们准备设计农耕文化墙,你们小组承担“河姆渡农耕文化”墙,请合理分工,文字+配图+设计+着色+设计思路+展示

河姆渡人的-生活

干栏式建筑

问题:为什么要建造这种房子?

原因:

南方地势低洼、气候潮湿温热。

作用:

1通风防潮;

2防虫蛇猛兽;

3下层可饲养家畜。

苗族吊脚楼

项目任务三:半坡居民的生活

王同学为某一远古人类写了一首歌(如下图),请回答问题。

方式:小组合作

要求:以小组为单位,明确分工和任务,寻找答案,进行阐释,表达时力求思路清晰,语言流畅,逻辑严密。

任务

(1)请在横线处写出远古人类的名称,将题目补充完整。

(2)根据材料及所学知识写一篇历史小短文。(要求:短文内容应包含材料所涉及的历史信息至少四项,来揭示这一远古人类生产生活的状况。表述成文,100字左右。)

半坡居民的-住

半地穴式圆形房屋

问题:为什么要住这种房子?

原因:

黄河流域干旱、风沙大,气候比较寒冷。

作用:抵挡风雨,防寒保暖。冬暖夏凉。

半坡居民的-吃

粟

半坡遗址出土的粟

半坡遗址出土的骨制箭头、鱼叉、鱼钩

半坡居民的-用

半坡人面鱼纹彩陶盆

半坡居民的生产生活情况

根据课本自主学习,快速准确记忆重点问题(4分钟)要求:迅速准确记忆、同桌小组互相提问

遗址名称 半坡遗址

距今时间

发现地点

地处流域

原始农业 农作物

生产工具

原始饲养业

原始手工业

建筑形式

距今约6000年

黄河流域,陕西西安半坡村

黄河流域

种植粟

石器、骨器等生产工具

饲养猪、狗等家畜

彩陶,简单纺织、乐器

半地穴式圆形房屋有公共墓地和窑场

小组合作探究:河姆渡人和半坡居民的相同点和不同点。

提示 他们都使用什么石器?进行什么生产?会不会建造房屋?过什么生活?会不会饲养家畜?会不会制作陶器呢?

相同点

提示 地理环境(河流流域)?主要农作物?房屋结构?陶器?

不同点 半坡人 河姆渡人

1、使用磨制石器,从事农业生产。2、会建造房屋过定居生活。

3、饲养家畜制作陶器

黄河流域

长江流域

粟

水稻

半地穴式圆形房屋

干栏式房屋

彩陶

黑陶

相同点:

①都处于新石器时代;②都产生了原始农业、原始手工业;

③都定居生活。

不同点:

①距今时间不同;

②房屋建筑样式不同;

③所处地区不同;

④种植的农作物不同。

思维导图

设计意图:通过思维导图,梳理原始农耕生活的发展情况,巩固基础知识,形成完整知识体系,培养时空观念。

敬请指正!

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史