1.1 孟德尔的豌豆杂交实验(一)第2课时 课件(共29张PPT) 2024-2025学年人教版高中生物学必修2

文档属性

| 名称 | 1.1 孟德尔的豌豆杂交实验(一)第2课时 课件(共29张PPT) 2024-2025学年人教版高中生物学必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-27 08:34:47 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

1.1 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

第二课时

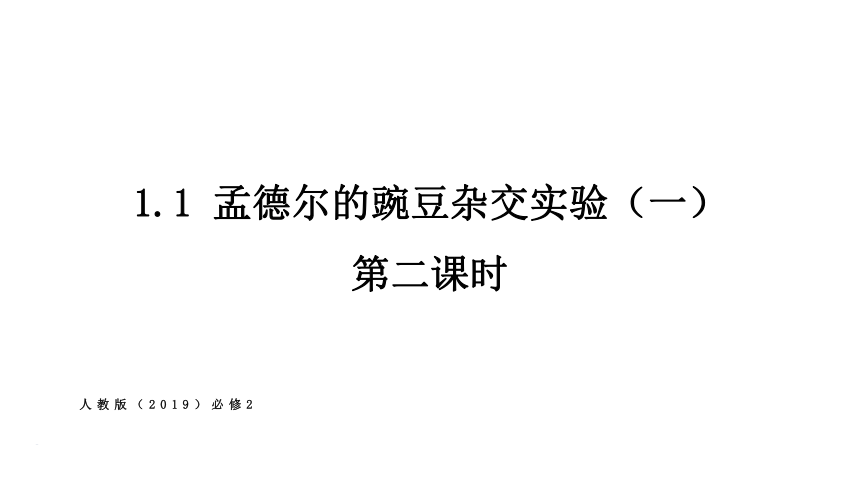

P

高茎

矮茎

DD

dd

×

配子

D

d

高茎

配子

F1

F2

高茎

高茎

矮茎

1 ∶ 2 ∶ 1

Dd

D

d

D

d

DD

Dd

Dd

dd

Dd

(1)生物的性状是由遗传因子决定的

(2)在体细胞中,遗传因子是成对存在的

(3)生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入 不同的配子中。配子中只含每对遗传因子的一个

(4)受精时,雌雄配子的结合是随机的

×

高茎

孟德尔的杂交实验及假说

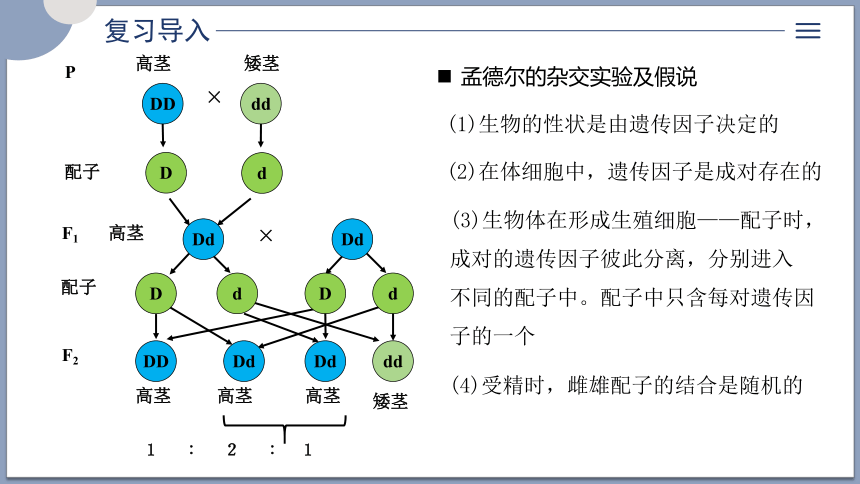

▲实验目的

◆两个小桶,分别标记甲、乙;

◆两种颜色不同的彩球,一种彩球标记D,另 一种彩球标记d;

◆记录用的纸和笔。

▲材料用具

▲实验原理:

代表雌、雄生殖器官

卵巢

精巢

代表雄配子

代表雌配子

雌雄配子的随机结合

任务1:“彩球模拟性状分离比”实验

通过模拟实验,理解遗传因子的分离和配子的随机结合与性状之间的数量关系,体验孟德尔的假说。

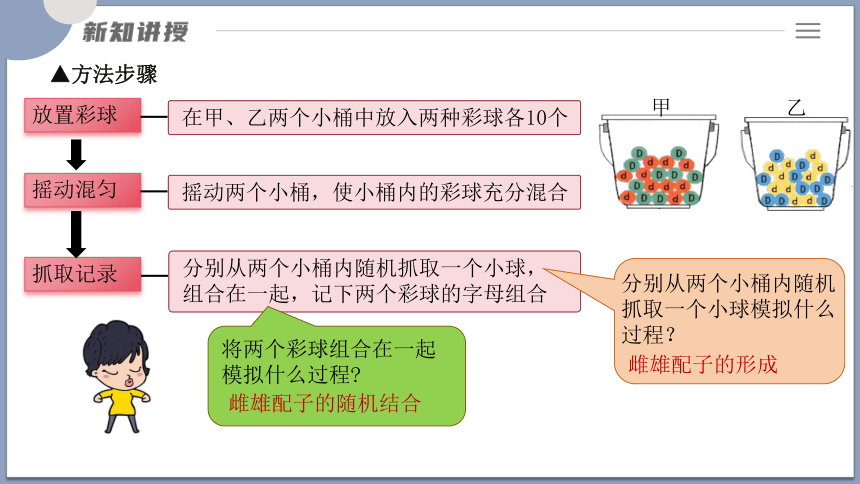

▲方法步骤

放置彩球

摇动混匀

抓取记录

在甲、乙两个小桶中放入两种彩球各10个

摇动两个小桶,使小桶内的彩球充分混合

分别从两个小桶内随机抓取一个小球,

组合在一起,记下两个彩球的字母组合

甲

乙

分别从两个小桶内随机抓取一个小球模拟什么过程?

雌雄配子的形成

将两个彩球组合在一起模拟什么过程

雌雄配子的随机结合

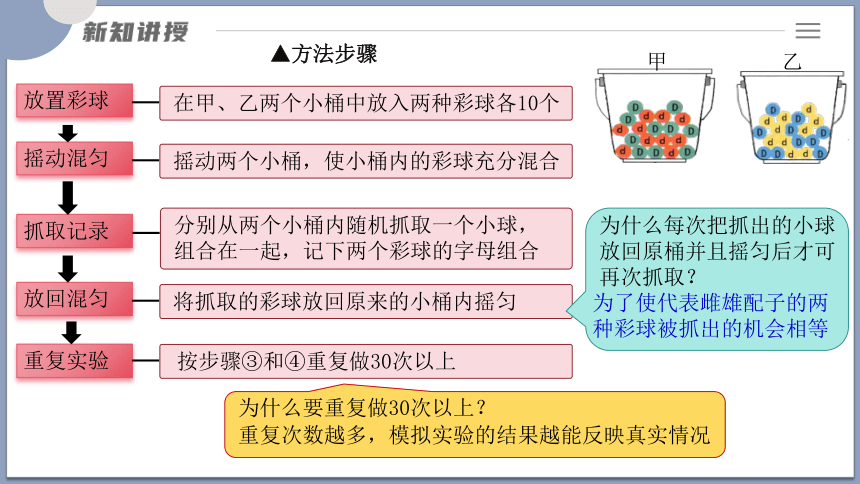

▲方法步骤

放置彩球

摇动混匀

抓取记录

放回混匀

重复实验

在甲、乙两个小桶中放入两种彩球各10个

摇动两个小桶,使小桶内的彩球充分混合

分别从两个小桶内随机抓取一个小球,

组合在一起,记下两个彩球的字母组合

将抓取的彩球放回原来的小桶内摇匀

按步骤③和④重复做30次以上

甲

乙

为什么每次把抓出的小球放回原桶并且摇匀后才可再次抓取?

为了使代表雌雄配子的两种彩球被抓出的机会相等

为什么要重复做30次以上?

重复次数越多,模拟实验的结果越能反映真实情况

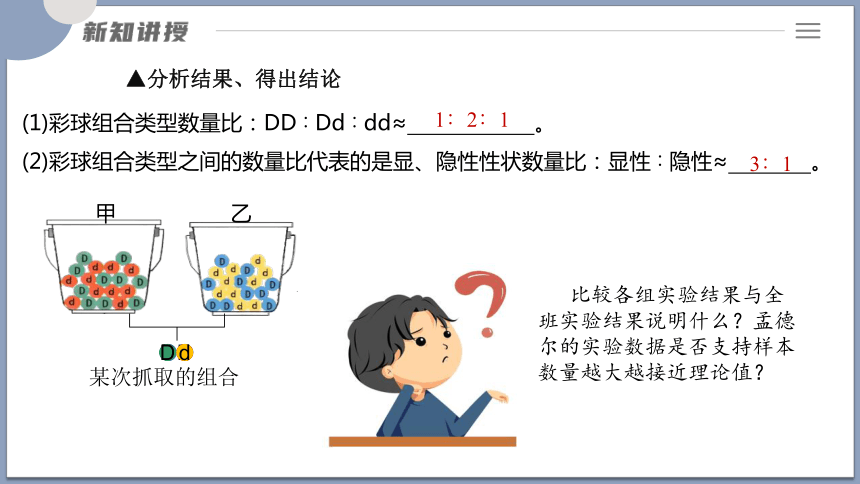

▲分析结果、得出结论

1∶2∶1

(1)彩球组合类型数量比:DD∶Dd∶dd≈ 。

(2)彩球组合类型之间的数量比代表的是显、隐性性状数量比:显性∶隐性≈ 。

3∶1

甲

乙

某次抓取的组合

D

D

d

D

D

d

比较各组实验结果与全班实验结果说明什么?孟德尔的实验数据是否支持样本数量越大越接近理论值?

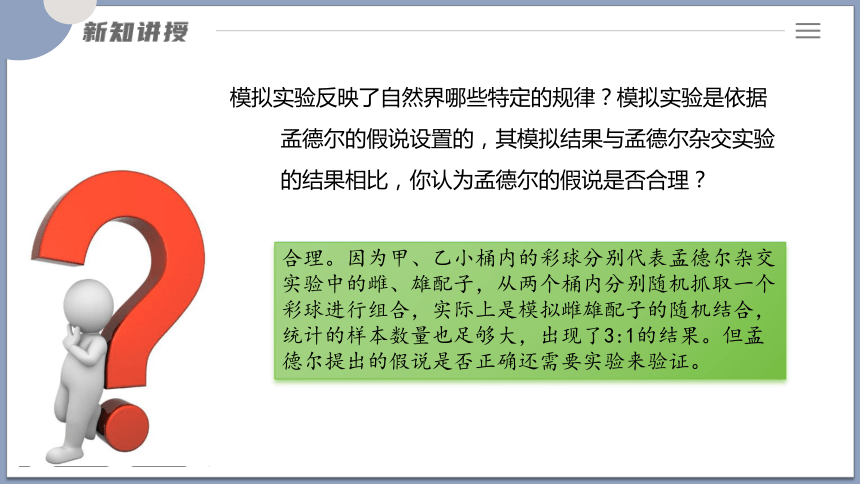

模拟实验反映了自然界哪些特定的规律?模拟实验是依据

孟德尔的假说设置的,其模拟结果与孟德尔杂交实验

的结果相比,你认为孟德尔的假说是否合理?

合理。因为甲、乙小桶内的彩球分别代表孟德尔杂交实验中的雌、雄配子,从两个桶内分别随机抓取一个彩球进行组合,实际上是模拟雌雄配子的随机结合,统计的样本数量也足够大,出现了3:1的结果。但孟德尔提出的假说是否正确还需要实验来验证。

任务2:对分离现象解释的验证(演绎推理,验证假说)

1.演绎推理

1、孟德尔解释分离现象出现3:1的假说中,分离的核心观点是什么?

2、如何验证配子中有了1:1的D和d配子?

思考:

根据孟德尔的假说内容,书写测交的遗传图解,并预测测交实验结果。

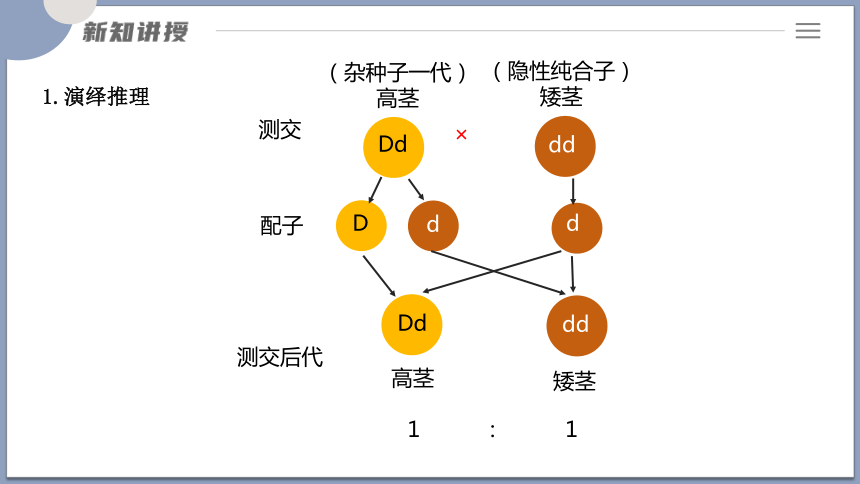

测交后代

Dd

dd

D

d

Dd

配子

高茎

矮茎

1 : 1

(杂种子一代)

高茎

(隐性纯合子)矮茎

d

dd

测交

×

1.演绎推理

2.验证假说

(1)设计测交实验

F1

Dd

配子

D

d

dd

高茎

矮茎

F2

d

Dd

dd

高茎

矮茎

预期实验结果(演绎推理)

高茎豌豆 矮茎豌豆

测交后代 87株 79株

比例 高茎:矮茎≈1:1 (2)实施测交实验,得出实验结果

结果与预期相符

F1高茎

矮茎

×

拓展:对紫花和白花分离现象解释的验证

——测交实验

Aa

aa

A

a

紫花

白花

紫花

杂种子一代

白花

隐性纯合子

×

a

Aa

aa

1 : 1

配子

P

F1

隐性纯合子只能产生“含有隐性遗传因子”的配子,它与F1的配子结合时,不会遮盖F1配子中遗传因子所决定的性状。

注意说明:

这样测交后代的性状表现类型及比例就能直接反映F1产生配子的类型及比例, 从而验证分离定律,也可间接反映F1的遗传因子组成。

用F1与隐性纯合子杂交的原因是什么?

①F1产生的雌雄配子比例各为1:1

②雌雄配子结合的机会相等

③各种受精卵发育存活的机会相等

④F2的个体数足够大

⑤子代表现型为完全显隐性

满足F1自交为3:1, F1测交等于1:1的条件是什么

①F1产生了两种比例相等的配子;

②F1是杂合子;

③F1是纯合子;

④F1在形成配子时,成对的遗传因子发生了分离。

通过测交实验的结果可证实以下哪些内容?

①②④

▲描述对象:

有性生殖生物

▲发生时间:

在形成配子时

▲实质:

在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子__________,不相_______;在形成配子时,成对的遗传因子发生_______,______后的遗传因子分别进入不同的配子中,随______遗传给后代。

成对存在

融合

分离

分离

配子

分离定律的适用范围:

注意说明:

进行有性生殖的真核生物的一对相对性状的细胞核遗传。

分离定律的关键:

Dd

D

d

所有生物性状的遗传都遵循分离定律吗?

细胞质中的遗传因子及原核生物和非细胞生物都不遵循。

特别提醒:

任务3:分离定律的理解

任务4:假说-演绎法

任务要求:根据分离定律发现的过程,归纳假说——演绎法的步骤,并归纳出每个步骤包含的具体内容。

假说——演绎法

为什么F1都是高茎,矮茎消失了吗 为什么F2高:矮=3:1?

推导测交实验,推测性状分离比

进行测交实验,与推测比例相同

基因分离定律

提出问题

提出假说

演绎推理

得出结论

实验验证

课本四点

科学方法

观察分析

高矮茎正反交,F1都是高茎,F2高:矮=3:1

想一想,这种方法与传统的归纳法有什么不同

归纳法与假说——演绎法都是十分重要的科学思维方法。

归纳法是从一类事物的一个个具体事实中总结出这类事物共性的推理形式和思维方法;

假说一演绎法则是从一般到特殊,根据一类事物都有的一般属性、关系和本质来推断该类中个别事物所具有的属性、关系和本质的推理形式和思维方法。

两者相辅相成、互为补充。 是认知事物的三要素。

1.分离定律的验证方法

◆测交法:

◆自交法:

F1×隐性纯合子

子代两种性状的数量比为1∶1

F1产生两种数量相等的配子,遵循分离定律

具相对性状的纯合亲本杂交

F1自交

子代性状分离比为3∶1

F1产生两种数量相等的配子,遵循分离定律

最好的方法

植物最简便的方法

◆花粉鉴定法

非糯性与糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色

用纯种的非糯性水稻和纯种的糯性水稻杂交

取F1的花粉放在载玻片上,加一滴碘液

在显微镜下观察

半数花粉呈蓝黑色,半数花粉呈橙红色

符合分离定律

2.遗传因子组成的判断

(1)由亲代推子代 (正推法)

亲本 子代遗传因子组成及比例 子代性状表现

AA×AA

AA×Aa

AA×aa

Aa×Aa

Aa×aa

aa×aa

AA

AA∶Aa=1∶1

Aa

AA∶Aa∶aa=1∶2∶1

Aa∶aa=1∶1

aa

全为显性

全为显性

全为显性

显性∶隐性=3∶1

显性∶隐性=1∶1

全为隐性

[典例1] 人的双眼皮对单眼皮为显性,受一对遗传因子D、d控制。一对杂合的双眼皮夫妻,生有一个男孩。理论上该男孩为单眼皮的概率为( )

A.1 B.1/4 C.3/16 D.1/16

B

双眼皮

双眼皮

配子

P

F1

1 ∶ 2 ∶ 1

Dd

D

d

D

d

×

DD

Dd

Dd

dd

Dd

解析:

单眼皮

02

(2)由子代推亲代(逆推法)

遗传因子填充法

隐性纯合子突破法

2.遗传因子组成的判断

先根据亲代的性状表现写出能确定的遗传因子组成,如显性个体的遗传因子组成可用A_表示,隐性个体的遗传因子组成只有一种aa,根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,可推出亲本中未知的遗传因子。

隐性个体一定为纯合子(aa),如果子代中有隐性个体存在,则其中的一个a来自母本,另一个a来自父本,再结合亲本性状确定亲本遗传因子组成。

01

[典例2]已知某植物的黄果肉对红果肉为显性,受一对遗传因子G和g控制。现让两株黄果肉亲本杂交,后代黄果肉和红果肉的比例为3∶1,则亲本的遗传因子组成为( )

A.GG×gg B.GG×Gg C.Gg×Gg D.gg×gg

C

解析:

G_

黄果肉对红果肉为显性

两株黄果肉亲本杂交

G_

×

P

后代出现红果肉

F1

gg

g

g

2.遗传因子组成的判断

(3)根据分离定律中的规律性比值来直接判断

若子代性状分离比为显性∶隐性=3∶1,则双亲一定是杂合子(Aa),即Aa×Aa→

3A_∶1aa。。

若子代两种性状的数量比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测交类型,即Aa×aa→

1Aa∶1aa。

若子代只有显性性状,则双亲至少有一个为显性纯合子,即AA×AA或AA×Aa或AA×aa。

若子代只有隐性性状,则双亲一定都是隐性纯合子(aa),即aa×aa→aa。

3.性状显隐性的判断

1.凡生物体表现为隐性性状,则它一定是隐性纯合子。

凡生物体表现为显性性状,则它至少含有一个显性遗传因子,可根据它的亲本或后代中有无隐性性状的个体来确定其是显性纯合子还是显性杂合子。

2.在没有告诉显隐性的情况下,要先判断相对性状的显隐性关系,可根据以下两种情况去判断:

①据定义来判断

杂种子一代显现出来的性状为显性性状,未显现出来的性状为隐性性状。

例:某植物红花×白花→子一代全开红花,则红花性状为显性,白花性状为隐性。

②据F2的表现出的性状判断

a.据性状分离比:比例为3的是显性性状,比例为1的是隐性性状。

b. F2中新出现的性状为隐性性状。

[典例3]大豆的白花和紫花是-对 相对性状,下列杂交实验中,能判断显性和隐性关系的是 。

①紫花×紫花→紫花 ②紫花×紫花→ 301 紫花+101白花

③紫花×白花→紫花 ④紫花×白花→ 98 紫花+102白花

② ③

解析:

①无法判断显隐性状关系。

②紫花×紫花→紫花+白花,可知白花为隐性性状,紫花为显性性状,②正确。

③紫花×白花一紫花,子代只出现一种性状,因此紫花为显性性状,白花为隐性性状,③正确。

④紫花×白花~→紫花+白花,,后代比例接近1 : 1,无法判断显隐性关系,④错误。

1.某动物有一对等位基因A/a,已知基因型为AA的个体雄性不育,其余基因型雌雄个体均正常。亲本为Aa的雌雄个体杂交产生F1,F1雌雄个体随机交配产生F2。在甲(代表雌性)、乙(代表雄性)两个容器中分别放入适量的红球(代表A基因)和白球(代表a基因),模拟F1产生F2的过程。下列叙述正确的是( )

A.从甲、乙两个容器中取小球并组合模拟了基因自由组合

B.乙容器中红、白两种球的数量相等

C.多次重复实验后,出现aa的概率是1/4

D.甲容器中的红球比例与F1雌性的A基因频率相同

D

2.水稻的非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红色。将W基因用红色荧光标记,w基因用蓝色荧光标记(不考虑基因突变)。下面对纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代的叙述错误的是( )A.观察F1未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据

B.观察F1未成熟花粉时,发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过染色体片段交换

C.选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1

D.选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为3∶1

D

3.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,其遗传符合基因的分离定律。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自由交配多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是( )

A.猫的有尾性状是由显性基因控制的

B.自由交配后代出现有尾猫是基因突变所致

C.自由交配后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子

D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2

D

4.(多选题)大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,在幼苗阶段死亡。下列说法正确的是( )

A.浅绿色植株连续自交n次,成熟后代中杂合子的概率为1/2n

B.浅绿色植株与深绿色植株杂交,成熟后代的表现型为深绿色和浅绿色,比例为1:1

C.浅绿色植株自花传粉,其成熟后代的基因型为AA和Aa,且比例为1:2

D.连续自交一段时间后,基因型为aa个体明显减少

BCD

1.1 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

第二课时

P

高茎

矮茎

DD

dd

×

配子

D

d

高茎

配子

F1

F2

高茎

高茎

矮茎

1 ∶ 2 ∶ 1

Dd

D

d

D

d

DD

Dd

Dd

dd

Dd

(1)生物的性状是由遗传因子决定的

(2)在体细胞中,遗传因子是成对存在的

(3)生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入 不同的配子中。配子中只含每对遗传因子的一个

(4)受精时,雌雄配子的结合是随机的

×

高茎

孟德尔的杂交实验及假说

▲实验目的

◆两个小桶,分别标记甲、乙;

◆两种颜色不同的彩球,一种彩球标记D,另 一种彩球标记d;

◆记录用的纸和笔。

▲材料用具

▲实验原理:

代表雌、雄生殖器官

卵巢

精巢

代表雄配子

代表雌配子

雌雄配子的随机结合

任务1:“彩球模拟性状分离比”实验

通过模拟实验,理解遗传因子的分离和配子的随机结合与性状之间的数量关系,体验孟德尔的假说。

▲方法步骤

放置彩球

摇动混匀

抓取记录

在甲、乙两个小桶中放入两种彩球各10个

摇动两个小桶,使小桶内的彩球充分混合

分别从两个小桶内随机抓取一个小球,

组合在一起,记下两个彩球的字母组合

甲

乙

分别从两个小桶内随机抓取一个小球模拟什么过程?

雌雄配子的形成

将两个彩球组合在一起模拟什么过程

雌雄配子的随机结合

▲方法步骤

放置彩球

摇动混匀

抓取记录

放回混匀

重复实验

在甲、乙两个小桶中放入两种彩球各10个

摇动两个小桶,使小桶内的彩球充分混合

分别从两个小桶内随机抓取一个小球,

组合在一起,记下两个彩球的字母组合

将抓取的彩球放回原来的小桶内摇匀

按步骤③和④重复做30次以上

甲

乙

为什么每次把抓出的小球放回原桶并且摇匀后才可再次抓取?

为了使代表雌雄配子的两种彩球被抓出的机会相等

为什么要重复做30次以上?

重复次数越多,模拟实验的结果越能反映真实情况

▲分析结果、得出结论

1∶2∶1

(1)彩球组合类型数量比:DD∶Dd∶dd≈ 。

(2)彩球组合类型之间的数量比代表的是显、隐性性状数量比:显性∶隐性≈ 。

3∶1

甲

乙

某次抓取的组合

D

D

d

D

D

d

比较各组实验结果与全班实验结果说明什么?孟德尔的实验数据是否支持样本数量越大越接近理论值?

模拟实验反映了自然界哪些特定的规律?模拟实验是依据

孟德尔的假说设置的,其模拟结果与孟德尔杂交实验

的结果相比,你认为孟德尔的假说是否合理?

合理。因为甲、乙小桶内的彩球分别代表孟德尔杂交实验中的雌、雄配子,从两个桶内分别随机抓取一个彩球进行组合,实际上是模拟雌雄配子的随机结合,统计的样本数量也足够大,出现了3:1的结果。但孟德尔提出的假说是否正确还需要实验来验证。

任务2:对分离现象解释的验证(演绎推理,验证假说)

1.演绎推理

1、孟德尔解释分离现象出现3:1的假说中,分离的核心观点是什么?

2、如何验证配子中有了1:1的D和d配子?

思考:

根据孟德尔的假说内容,书写测交的遗传图解,并预测测交实验结果。

测交后代

Dd

dd

D

d

Dd

配子

高茎

矮茎

1 : 1

(杂种子一代)

高茎

(隐性纯合子)矮茎

d

dd

测交

×

1.演绎推理

2.验证假说

(1)设计测交实验

F1

Dd

配子

D

d

dd

高茎

矮茎

F2

d

Dd

dd

高茎

矮茎

预期实验结果(演绎推理)

高茎豌豆 矮茎豌豆

测交后代 87株 79株

比例 高茎:矮茎≈1:1 (2)实施测交实验,得出实验结果

结果与预期相符

F1高茎

矮茎

×

拓展:对紫花和白花分离现象解释的验证

——测交实验

Aa

aa

A

a

紫花

白花

紫花

杂种子一代

白花

隐性纯合子

×

a

Aa

aa

1 : 1

配子

P

F1

隐性纯合子只能产生“含有隐性遗传因子”的配子,它与F1的配子结合时,不会遮盖F1配子中遗传因子所决定的性状。

注意说明:

这样测交后代的性状表现类型及比例就能直接反映F1产生配子的类型及比例, 从而验证分离定律,也可间接反映F1的遗传因子组成。

用F1与隐性纯合子杂交的原因是什么?

①F1产生的雌雄配子比例各为1:1

②雌雄配子结合的机会相等

③各种受精卵发育存活的机会相等

④F2的个体数足够大

⑤子代表现型为完全显隐性

满足F1自交为3:1, F1测交等于1:1的条件是什么

①F1产生了两种比例相等的配子;

②F1是杂合子;

③F1是纯合子;

④F1在形成配子时,成对的遗传因子发生了分离。

通过测交实验的结果可证实以下哪些内容?

①②④

▲描述对象:

有性生殖生物

▲发生时间:

在形成配子时

▲实质:

在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子__________,不相_______;在形成配子时,成对的遗传因子发生_______,______后的遗传因子分别进入不同的配子中,随______遗传给后代。

成对存在

融合

分离

分离

配子

分离定律的适用范围:

注意说明:

进行有性生殖的真核生物的一对相对性状的细胞核遗传。

分离定律的关键:

Dd

D

d

所有生物性状的遗传都遵循分离定律吗?

细胞质中的遗传因子及原核生物和非细胞生物都不遵循。

特别提醒:

任务3:分离定律的理解

任务4:假说-演绎法

任务要求:根据分离定律发现的过程,归纳假说——演绎法的步骤,并归纳出每个步骤包含的具体内容。

假说——演绎法

为什么F1都是高茎,矮茎消失了吗 为什么F2高:矮=3:1?

推导测交实验,推测性状分离比

进行测交实验,与推测比例相同

基因分离定律

提出问题

提出假说

演绎推理

得出结论

实验验证

课本四点

科学方法

观察分析

高矮茎正反交,F1都是高茎,F2高:矮=3:1

想一想,这种方法与传统的归纳法有什么不同

归纳法与假说——演绎法都是十分重要的科学思维方法。

归纳法是从一类事物的一个个具体事实中总结出这类事物共性的推理形式和思维方法;

假说一演绎法则是从一般到特殊,根据一类事物都有的一般属性、关系和本质来推断该类中个别事物所具有的属性、关系和本质的推理形式和思维方法。

两者相辅相成、互为补充。 是认知事物的三要素。

1.分离定律的验证方法

◆测交法:

◆自交法:

F1×隐性纯合子

子代两种性状的数量比为1∶1

F1产生两种数量相等的配子,遵循分离定律

具相对性状的纯合亲本杂交

F1自交

子代性状分离比为3∶1

F1产生两种数量相等的配子,遵循分离定律

最好的方法

植物最简便的方法

◆花粉鉴定法

非糯性与糯性水稻的花粉遇碘呈现不同的颜色

用纯种的非糯性水稻和纯种的糯性水稻杂交

取F1的花粉放在载玻片上,加一滴碘液

在显微镜下观察

半数花粉呈蓝黑色,半数花粉呈橙红色

符合分离定律

2.遗传因子组成的判断

(1)由亲代推子代 (正推法)

亲本 子代遗传因子组成及比例 子代性状表现

AA×AA

AA×Aa

AA×aa

Aa×Aa

Aa×aa

aa×aa

AA

AA∶Aa=1∶1

Aa

AA∶Aa∶aa=1∶2∶1

Aa∶aa=1∶1

aa

全为显性

全为显性

全为显性

显性∶隐性=3∶1

显性∶隐性=1∶1

全为隐性

[典例1] 人的双眼皮对单眼皮为显性,受一对遗传因子D、d控制。一对杂合的双眼皮夫妻,生有一个男孩。理论上该男孩为单眼皮的概率为( )

A.1 B.1/4 C.3/16 D.1/16

B

双眼皮

双眼皮

配子

P

F1

1 ∶ 2 ∶ 1

Dd

D

d

D

d

×

DD

Dd

Dd

dd

Dd

解析:

单眼皮

02

(2)由子代推亲代(逆推法)

遗传因子填充法

隐性纯合子突破法

2.遗传因子组成的判断

先根据亲代的性状表现写出能确定的遗传因子组成,如显性个体的遗传因子组成可用A_表示,隐性个体的遗传因子组成只有一种aa,根据子代中一对遗传因子分别来自两个亲本,可推出亲本中未知的遗传因子。

隐性个体一定为纯合子(aa),如果子代中有隐性个体存在,则其中的一个a来自母本,另一个a来自父本,再结合亲本性状确定亲本遗传因子组成。

01

[典例2]已知某植物的黄果肉对红果肉为显性,受一对遗传因子G和g控制。现让两株黄果肉亲本杂交,后代黄果肉和红果肉的比例为3∶1,则亲本的遗传因子组成为( )

A.GG×gg B.GG×Gg C.Gg×Gg D.gg×gg

C

解析:

G_

黄果肉对红果肉为显性

两株黄果肉亲本杂交

G_

×

P

后代出现红果肉

F1

gg

g

g

2.遗传因子组成的判断

(3)根据分离定律中的规律性比值来直接判断

若子代性状分离比为显性∶隐性=3∶1,则双亲一定是杂合子(Aa),即Aa×Aa→

3A_∶1aa。。

若子代两种性状的数量比为显性∶隐性=1∶1,则双亲一定是测交类型,即Aa×aa→

1Aa∶1aa。

若子代只有显性性状,则双亲至少有一个为显性纯合子,即AA×AA或AA×Aa或AA×aa。

若子代只有隐性性状,则双亲一定都是隐性纯合子(aa),即aa×aa→aa。

3.性状显隐性的判断

1.凡生物体表现为隐性性状,则它一定是隐性纯合子。

凡生物体表现为显性性状,则它至少含有一个显性遗传因子,可根据它的亲本或后代中有无隐性性状的个体来确定其是显性纯合子还是显性杂合子。

2.在没有告诉显隐性的情况下,要先判断相对性状的显隐性关系,可根据以下两种情况去判断:

①据定义来判断

杂种子一代显现出来的性状为显性性状,未显现出来的性状为隐性性状。

例:某植物红花×白花→子一代全开红花,则红花性状为显性,白花性状为隐性。

②据F2的表现出的性状判断

a.据性状分离比:比例为3的是显性性状,比例为1的是隐性性状。

b. F2中新出现的性状为隐性性状。

[典例3]大豆的白花和紫花是-对 相对性状,下列杂交实验中,能判断显性和隐性关系的是 。

①紫花×紫花→紫花 ②紫花×紫花→ 301 紫花+101白花

③紫花×白花→紫花 ④紫花×白花→ 98 紫花+102白花

② ③

解析:

①无法判断显隐性状关系。

②紫花×紫花→紫花+白花,可知白花为隐性性状,紫花为显性性状,②正确。

③紫花×白花一紫花,子代只出现一种性状,因此紫花为显性性状,白花为隐性性状,③正确。

④紫花×白花~→紫花+白花,,后代比例接近1 : 1,无法判断显隐性关系,④错误。

1.某动物有一对等位基因A/a,已知基因型为AA的个体雄性不育,其余基因型雌雄个体均正常。亲本为Aa的雌雄个体杂交产生F1,F1雌雄个体随机交配产生F2。在甲(代表雌性)、乙(代表雄性)两个容器中分别放入适量的红球(代表A基因)和白球(代表a基因),模拟F1产生F2的过程。下列叙述正确的是( )

A.从甲、乙两个容器中取小球并组合模拟了基因自由组合

B.乙容器中红、白两种球的数量相等

C.多次重复实验后,出现aa的概率是1/4

D.甲容器中的红球比例与F1雌性的A基因频率相同

D

2.水稻的非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红色。将W基因用红色荧光标记,w基因用蓝色荧光标记(不考虑基因突变)。下面对纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代的叙述错误的是( )A.观察F1未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据

B.观察F1未成熟花粉时,发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过染色体片段交换

C.选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1

D.选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为3∶1

D

3.无尾猫是一种观赏猫。猫的无尾、有尾是一对相对性状,其遗传符合基因的分离定律。为了选育纯种的无尾猫,让无尾猫自由交配多代,但发现每一代中总会出现约1/3的有尾猫,其余均为无尾猫。由此推断正确的是( )

A.猫的有尾性状是由显性基因控制的

B.自由交配后代出现有尾猫是基因突变所致

C.自由交配后代无尾猫中既有杂合子又有纯合子

D.无尾猫与有尾猫杂交后代中无尾猫约占1/2

D

4.(多选题)大豆子叶的颜色受一对等位基因控制,基因型为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,在幼苗阶段死亡。下列说法正确的是( )

A.浅绿色植株连续自交n次,成熟后代中杂合子的概率为1/2n

B.浅绿色植株与深绿色植株杂交,成熟后代的表现型为深绿色和浅绿色,比例为1:1

C.浅绿色植株自花传粉,其成熟后代的基因型为AA和Aa,且比例为1:2

D.连续自交一段时间后,基因型为aa个体明显减少

BCD

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成