2024人教版新教材高中历史必修中外历史纲要(上)同步练习--第7课 隋唐制度的变化与创新

文档属性

| 名称 | 2024人教版新教材高中历史必修中外历史纲要(上)同步练习--第7课 隋唐制度的变化与创新 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 504.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 17:09:48 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版新教材高中历史必修中外历史纲要(上)

第7课 隋唐制度的变化与创新

基础过关练

题组一 选官制度

1.据史料记载,琅琊王氏,从东晋的王导 ( http: / / www.21cnjy.com )到南齐的王俭,“六世名德,海内冠冕”,当宰相的极多。在东晋,只要是高门,甚至弱智和低能儿也可以出仕。这种现象的出现主要是因为( )21世纪教育网版权所有

A.郡县制的推行 B.科举制的设置

C.九品中正制的实施 D.中央集权的加强

2.(2022山东济南山师附中期中)下图所示诗歌所赞颂的选官制度是( )

乌衣巷

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

A.世袭制 B.察举制

C.九品中正制 D.科举制

3.(2022湖北麻城期中 ( http: / / www.21cnjy.com ))“前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得。苟能应试,终必有若干人可以获举也。”由此可知,科举制( )21cnjy.com

A.解决了朋党之争

B.推动了文化的发展

C.体现了公平原则

D.扩大了官吏的来源

4.有学者认为:“科举考 ( http: / / www.21cnjy.com )试的终结并不意味着其中合理因素与之俱亡。它所体现的许多有价值的观念具有永久的生命力……成为人类共同的基本理念。”科举制度“具有永久的生命力”的理念是( )

A.分科考试 B.以德治国

C.公平竞争 D.学而优则仕

题组二 三省六部制

5.唐初,门下省“掌出纳帝 ( http: / / www.21cnjy.com )命”“佐天子而统大政”。门下省官员如侍中、黄门侍郎等,不仅审查百官奏章并向皇帝提出建议对策,甚至可以驳回皇帝诏书。由此可见,唐初门下省官员( )2·1·c·n·j·y

A.审核诏书、建言献策

B.起草诏书、辅助决策

C.统领行政、分管六部

D.擅权乱政、专横跋扈

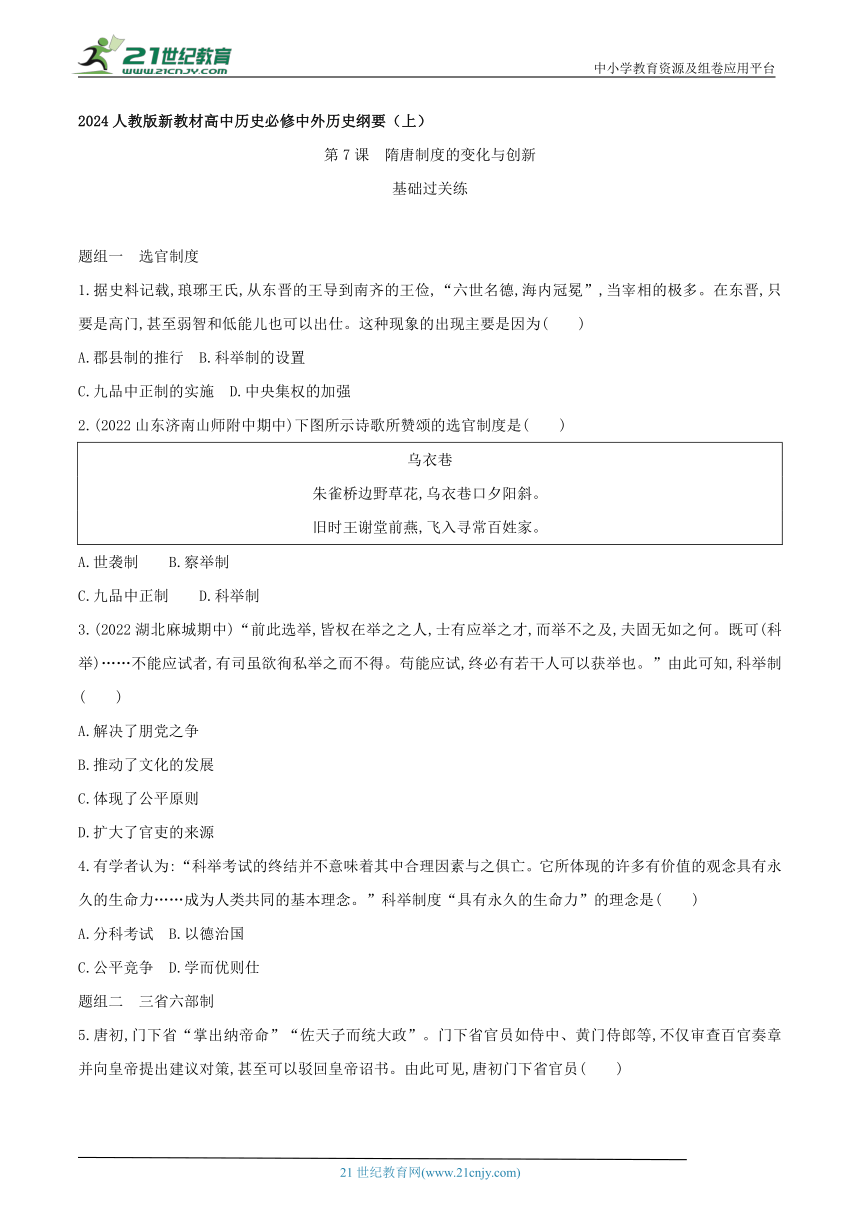

6.图一和图二反映了中国古代中央机构的变化。此变化所反映的实质是( )

( http: / / www.21cnjy.com / )

A.皇权逐渐得到加强 B.中央官员数量增多

C.大臣分工逐渐明确 D.丞相负责军事责任

7.(2022山东济南期中)唐朝中期,政府每年春天都要举行一次恩科来选拔人才,按照当时的制度,其工作程序是( )21教育网

A.尚书省→中书省→门下省→礼部

B.中书省→门下省→尚书省→礼部

C.门下省→中书省→尚书省→礼部

D.尚书省→门下省→中书省→礼部

8.(2022江苏无锡太湖中 ( http: / / www.21cnjy.com )学期中)唐朝的政事堂是宰相议事的场所,其最初“置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。由此可知,唐朝设置政事堂的直接目的是( )21*cnjy*com

A.提高行政效率

B.维护君主权威

C.削弱丞相职权

D.加强中央集权

9.(2022湖北荆州沙市中学 ( http: / / www.21cnjy.com )期中)唐高宗时期,武后建立了一个由非官员的文人谋士组成的“北门学士”,负责起草诏令、参决政务。设置该机构,实际被架空权力的部门是( )【版权所有:21教育】

A.中书省 B.门下省

C.尚书省 D.六部

10.(2020江苏苏北四市一模)《贞 ( http: / / www.21cnjy.com )观政要》记载贞观三年,唐太宗强调,中书省、门下省官员“若惟署诏赦,行文书而已,人谁不堪……自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐代设三省的目的是 ( )21教育名师原创作品

A.提高行政效率

B.分散宰相权力

C.减少决策失误

D.加强中央集权

题组三 赋税制度

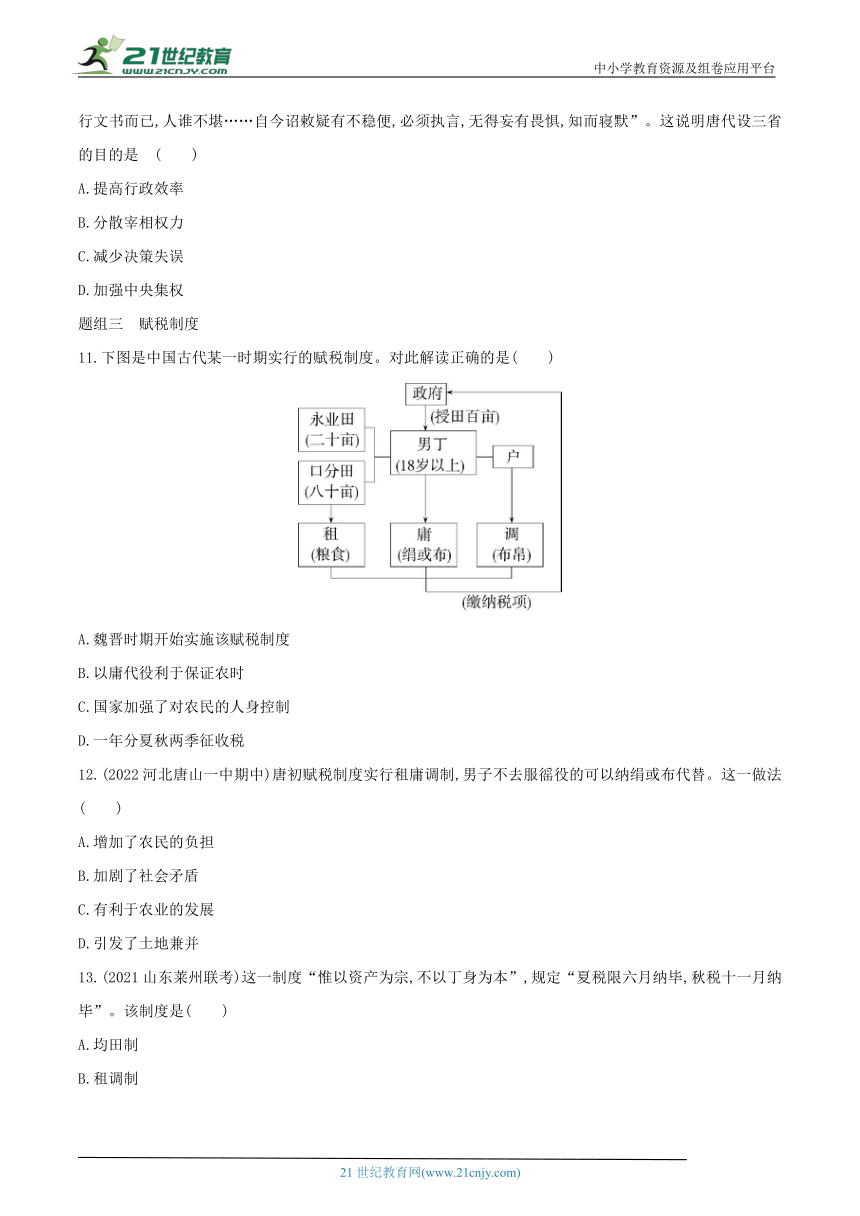

11.下图是中国古代某一时期实行的赋税制度。对此解读正确的是( )

( http: / / www.21cnjy.com / )

A.魏晋时期开始实施该赋税制度

B.以庸代役利于保证农时

C.国家加强了对农民的人身控制

D.一年分夏秋两季征收税

12.(2022河北唐山一中期中)唐初赋税制度实行租庸调制,男子不去服徭役的可以纳绢或布代替。这一做法( )www.21-cn-jy.com

A.增加了农民的负担

B.加剧了社会矛盾

C.有利于农业的发展

D.引发了土地兼并

13.(2021山东莱州联考)这一制度“惟以资产为宗,不以丁身为本”,规定“夏税限六月纳毕,秋税十一月纳毕”。该制度是( )21*cnjy*com

A.均田制

B.租调制

C.两税法

D.租庸调制

14.(2022福建三明 ( http: / / www.21cnjy.com )四地四校期中)唐朝中后期,宰相杨炎改革赋税制度,实行“人无丁中,以贫富为差”的两税法, 一年分夏秋两次征税,以土地和资产的数量作为征税的主要依据。上述材料说明两税法的实施( )

A.使赋税负担相对比较公平

B.使政府财政收入明显下降

C.减轻了农民的赋税负担

D.促进了商品经济的发展

能力提升练

题组一 选官制度

1.(2021河北石家庄二中期中) ( http: / / www.21cnjy.com )东汉后期世家豪族势力不断膨胀,以往在选官制度上实行的察举征辟制的弊端逐渐显露。曹魏时期改为实行九品中正制,并规定中正官由中央政府委任。由此可知,九品中正制( )

A.过分重视对品行的考察

B.彻底解决了察举制弊端

C.有利于加强中央集权

D.触犯了地主豪强势力

2.(2022福建福清期中)唐代诗人孟郊经历了两次落第后,于46岁时考中进士。孟郊的经历表明( )

A.地方推举官员的制度被完全废止

B.门第依然是唐代选官的主要标准

C.进士科因受重视而考中难度极大

D.唐代官员文化素质有了根本提高

3.(2022山东济南月 ( http: / / www.21cnjy.com )考)有学者指出,随着科举制的推行,原来统治乡村世界的精英发生了变化,从原来的对门第的看重,过渡到对文化的看重……读书人学诗的越来越多,书成为一种商品……能作诗的人即使没有官位在乡村也能得到尊重。这表明科举制( )【来源:21·世纪·教育·网】

A.使诗歌在全国走向全面繁荣

B.冲击了乡村的门阀政治根基

C.改造了乡村的文化结构

D.加强了中央对思想的控制

题组二 三省六部制

4.(2022福建宁德期中)“中书、尚书 ( http: / / www.21cnjy.com )令在西汉为少府属官,在东汉隶属少府,虽典机要,而去公卿甚远。魏晋以来,浸以华重。唐遂为三省官长,居真宰相之任。”这段话意在指出( )www-2-1-cnjy-com

A.汉代少府份属九卿,位尊权重

B.唐代中书令和尚书令是真宰相

C.中书令和尚书令地位逐渐提高

D.三省制经历了曲折的发展过程

5.唐初,中书省依据君主意见出令,门下 ( http: / / www.21cnjy.com )省审查而封驳之,但门下省官员多有阿旨顺情、严重失职的情况。君主不满门下省官员的作为,遂将门下省的封驳权分散给中书与尚书二省,最终废止。这反映出( )

A.三省分权提高了行政的科学性

B.相权不断削弱直至被取消

C.专制体制制约了封驳权的行使

D.君主高度信任中书省和尚书省

题组三 赋税制度

6.(2021广东顺德一中期中)现 ( http: / / www.21cnjy.com )代学者指出唐朝租庸调制是建立于“均田制维持不坠”“户籍清楚确实”两项基本条件之上的。这说明唐朝租庸调制( )【来源:21cnj*y.co*m】

A.维系了均田制的实施

B.推行的社会基础较薄弱

C.导致了社会矛盾激化

D.保障了户籍制度的稳定

7.(2022广东珠海二中 ( http: / / www.21cnjy.com )期中)学者认为:“自安史之乱以后,赋税名目繁多,民不堪命。两税法则规定百姓只需纳夏秋两税……将名目繁多之税目简化,且两税之外不得别征,实为德政。”这说明两税法的实行( )

A.解决了土地兼并问题

B.增加了政府财政收入

C.促进了赋税的货币化

D.有利于减轻百姓负担

答案与分层梯度式解析

基础过关练

1.C 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B

8.A 9.A 10.C 11.B 12.C 13.C 14.A

1.C 材料反映的是选官制度而不是地方行政 ( http: / / www.21cnjy.com )制度,故A项错误;材料“弱智和低能儿也可以出仕”与科举制的选拔标准不符,故B项错误;材料“从东晋的王导到南齐的王俭”表明时间是魏晋南北朝时期,材料“六世名德,海内冠冕”说明选官的依据是门第,故C项正确;材料反映的是选官制度而不是中央集权,故D项错误。

2.D 根据材料并结合所学可知 ( http: / / www.21cnjy.com ),科举制是通过考试选拔官员的一种制度,寻常百姓可以通过参加考试入仕,这对以往世家大族依靠门第掌控选官权来说,无疑是一种重大打击,D项正确。21·cn·jy·com

3.C 材料认为科举取士之前的选拔官员的权力在于荐举之人,而科举制度的选拔标准主要是才能,难以徇私舞弊,体现了一定的公平性,C项正确。21·世纪*教育网

4.C 科举制度以严格的考试来选拔官员,追求公平公正,故C项正确。

5.A 由材料中门下省“掌出纳帝命”,其 ( http: / / www.21cnjy.com )下官员负责“审查百官奏章并向皇帝提出建议对策,甚至可以驳回皇帝诏书”可知,唐初门下省官员的职责是审核诏书、建言献策,故选A项;起草诏书是中书省的职责,排除B项;统领六部的是尚书省,排除C项;材料只交待了门下省官员的职责,并没有提及其擅权乱政、专横跋扈,排除D项。2-1-c-n-j-y

6.A 图一和图二分别反映了秦朝的三公制和唐朝的三省六部制,在三公制向三省六部制发展的过程中相权受到削弱,皇权逐渐得到增强,故A项正确。【出处:21教育名师】

7.B 在三省六部制下,中书省负责 ( http: / / www.21cnjy.com )草拟政令,门下省负责审核政令,尚书省下设六部负责具体的执行,其中礼部掌管国家的典章制度、祭祀、科举等事务,B项正确。

8.A 政事堂是宰相议事的场所,便利了各机构之间的沟通交流,有利于行政效率的提高,A项正确。

9.A “北门学士”负责起草诏令、参决政务,实际上架空了中书省,A项正确。

10.C 材料“自今诏敕疑有不稳便, ( http: / / www.21cnjy.com )必须执言”说明唐代设三省是为了减少决策失误,故选C项;材料中唐太宗强调中书、门下省辅助决策的作用,与行政效率无关,没有体现分散相权,同时也没有涉及中央和地方的关系,排除A、B、D三项。

11.B 根据材料中“租”“庸”“调”等信息 ( http: / / www.21cnjy.com )可知该赋税制度是唐朝时期实行的租庸调制,该制度下男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸,以庸代役利于保证农时,故选B项;根据所学可知,魏晋时期实行租调制,排除A项;该制度下以庸代役有利于保证农民有较充分的生产时间,一定程度上减轻了对农民的人身控制,排除C项;一年分夏秋两次纳税的赋税制度是两税法,与材料中的租庸调制不符,排除D项。

12.C 男子不去服徭役的可以纳绢或布代 ( http: / / www.21cnjy.com )替,此举可使其专注于农业生产,因此可以促进农业生产的发展,C项正确。租庸调制没有涉及农民负担的加重,A项错误;租庸调制下农民可以以庸代役,有助于保证农业生产时间,在一定程度上缓和了社会矛盾,B项错误;这一做法不会直接引发土地兼并,D项错误。

13.C 据所学可知,780年,唐朝政府废除租庸调制,改行两税法,按资产和人丁征收户税,按田亩征收地税,一年分夏、秋两次征收,故选C项。

14.A 根据材料及所学 ( http: / / www.21cnjy.com )知识可知,以土地和资产多少作为征收赋税的依据,使地主和农民的赋税负担相对比较公平,A项正确。两税法的实施,增加了政府财政收入,B项错误。材料反映出两税法的实施使赋税负担相对比较公平,并不能得出“减轻了农民的赋税负担”的结论,C项错误。材料内容不能体现促进商品经济的发展,D项错误。

能力提升练

1.C 2.C 3.C 4.C 5.C 6.B 7.D

1.C 据“东汉后期世家豪族势力不断 ( http: / / www.21cnjy.com )膨胀,以往在选官制度上实行的察举征辟制的弊端逐渐显露。曹魏时期改为实行九品中正制,并规定中正官由中央政府委任”并结合所学可知,察举制下世家豪族势力扩大,影响中央权力,九品中正制将评议权收归中央,一定程度上强化了中央权力,故选C项;A项在材料中并未体现,排除;“彻底解决了”的说法过于绝对,且与史实不符,排除B项;九品中正制在一定程度上适应了地方豪强势力发展的需要,排除D项。

2.C 材料“唐代诗人孟郊……于46岁时 ( http: / / www.21cnjy.com )考中进士”体现的是进士科的难度较大,C项正确;当时地方举荐官员的制度并未完全废止,排除A项;材料未涉及门第观念,排除B项;材料与唐朝官员的文化素质无关,排除D项。

3.C 根据材料可知,科举制使得统治乡村 ( http: / / www.21cnjy.com )的社会精英由原来的看重门第向看重文化转变,乡村的文化结构发生了改变,故C正确;只有部分读书人能作诗,诗歌并没有在全国走向全面繁荣,故A错误;材料并没有涉及门阀政治的衰落,故B错误;材料体现的是读书人的主动学诗,而不是中央对思想的控制,故D错误。

4.C 题干材料对不同时期中书、尚书 ( http: / / www.21cnjy.com )令权力进行了描述,体现了中书、尚书令地位的逐渐提高,C项正确。A项“汉代少府份属九卿”与题干“而去公卿甚远”不相符合,排除;“居真宰相之任”体现的是唐代中书、尚书令的职权和宰相已经相差无几,但这并不能代表他们就是真正的宰相,B项错误;题干材料的描述体现不出三省制经历了“曲折的发展”,D项错误。

5.C “门下省官员多有阿旨顺情、严 ( http: / / www.21cnjy.com )重失职的情况”,该现象导致封驳权被分散并“最终废止”,反映出专制体制制约了封驳权的行使,故选C项;材料中“门下省官员多有阿旨顺情、严重失职的情况”与“提高了行政的科学性”不符,排除A项;相权被取消是在明朝,而非唐朝,排除B项;材料仅体现君主“将门下省的封驳权分散给中书与尚书二省”,并不能说明君主高度信任中书省和尚书省,排除D项。

6.B 根据材料并结合所 ( http: / / www.21cnjy.com )学可知,唐朝的租庸调制是建立在均田制和户籍制度的基础之上的,后期由于人口增加,土地兼并不断,农民无力负担定额的租庸调,大量破产逃亡,租庸调制遭到破坏,说明唐朝租庸调制推行的社会基础较薄弱,故选B项;均田制是租庸调制实行的基础,租庸调制随均田制的崩溃而瓦解,排除A项;材料不能体现租庸调制导致社会矛盾激化,且租庸调制实行初期,一定程度上保证了农民的生产时间,使农民的赋役负担相对减轻,有利于缓和社会矛盾,排除C项;唐朝租庸调制是建立在稳定的户籍制度的基础之上的,排除D项。

7.D 材料表明两税法的实 ( http: / / www.21cnjy.com )行,起到了减少税目和简化手续的作用,有利于减轻百姓负担,D项正确。A项“解决了”说法绝对,排除A项;两税法规范了赋税制度,并不一定能增加政府财政收入,排除B项;材料没有反映两税法促进了“赋税的货币化”,排除C项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版新教材高中历史必修中外历史纲要(上)

第7课 隋唐制度的变化与创新

基础过关练

题组一 选官制度

1.据史料记载,琅琊王氏,从东晋的王导 ( http: / / www.21cnjy.com )到南齐的王俭,“六世名德,海内冠冕”,当宰相的极多。在东晋,只要是高门,甚至弱智和低能儿也可以出仕。这种现象的出现主要是因为( )21世纪教育网版权所有

A.郡县制的推行 B.科举制的设置

C.九品中正制的实施 D.中央集权的加强

2.(2022山东济南山师附中期中)下图所示诗歌所赞颂的选官制度是( )

乌衣巷

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

A.世袭制 B.察举制

C.九品中正制 D.科举制

3.(2022湖北麻城期中 ( http: / / www.21cnjy.com ))“前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举)……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得。苟能应试,终必有若干人可以获举也。”由此可知,科举制( )21cnjy.com

A.解决了朋党之争

B.推动了文化的发展

C.体现了公平原则

D.扩大了官吏的来源

4.有学者认为:“科举考 ( http: / / www.21cnjy.com )试的终结并不意味着其中合理因素与之俱亡。它所体现的许多有价值的观念具有永久的生命力……成为人类共同的基本理念。”科举制度“具有永久的生命力”的理念是( )

A.分科考试 B.以德治国

C.公平竞争 D.学而优则仕

题组二 三省六部制

5.唐初,门下省“掌出纳帝 ( http: / / www.21cnjy.com )命”“佐天子而统大政”。门下省官员如侍中、黄门侍郎等,不仅审查百官奏章并向皇帝提出建议对策,甚至可以驳回皇帝诏书。由此可见,唐初门下省官员( )2·1·c·n·j·y

A.审核诏书、建言献策

B.起草诏书、辅助决策

C.统领行政、分管六部

D.擅权乱政、专横跋扈

6.图一和图二反映了中国古代中央机构的变化。此变化所反映的实质是( )

( http: / / www.21cnjy.com / )

A.皇权逐渐得到加强 B.中央官员数量增多

C.大臣分工逐渐明确 D.丞相负责军事责任

7.(2022山东济南期中)唐朝中期,政府每年春天都要举行一次恩科来选拔人才,按照当时的制度,其工作程序是( )21教育网

A.尚书省→中书省→门下省→礼部

B.中书省→门下省→尚书省→礼部

C.门下省→中书省→尚书省→礼部

D.尚书省→门下省→中书省→礼部

8.(2022江苏无锡太湖中 ( http: / / www.21cnjy.com )学期中)唐朝的政事堂是宰相议事的场所,其最初“置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。由此可知,唐朝设置政事堂的直接目的是( )21*cnjy*com

A.提高行政效率

B.维护君主权威

C.削弱丞相职权

D.加强中央集权

9.(2022湖北荆州沙市中学 ( http: / / www.21cnjy.com )期中)唐高宗时期,武后建立了一个由非官员的文人谋士组成的“北门学士”,负责起草诏令、参决政务。设置该机构,实际被架空权力的部门是( )【版权所有:21教育】

A.中书省 B.门下省

C.尚书省 D.六部

10.(2020江苏苏北四市一模)《贞 ( http: / / www.21cnjy.com )观政要》记载贞观三年,唐太宗强调,中书省、门下省官员“若惟署诏赦,行文书而已,人谁不堪……自今诏敕疑有不稳便,必须执言,无得妄有畏惧,知而寝默”。这说明唐代设三省的目的是 ( )21教育名师原创作品

A.提高行政效率

B.分散宰相权力

C.减少决策失误

D.加强中央集权

题组三 赋税制度

11.下图是中国古代某一时期实行的赋税制度。对此解读正确的是( )

( http: / / www.21cnjy.com / )

A.魏晋时期开始实施该赋税制度

B.以庸代役利于保证农时

C.国家加强了对农民的人身控制

D.一年分夏秋两季征收税

12.(2022河北唐山一中期中)唐初赋税制度实行租庸调制,男子不去服徭役的可以纳绢或布代替。这一做法( )www.21-cn-jy.com

A.增加了农民的负担

B.加剧了社会矛盾

C.有利于农业的发展

D.引发了土地兼并

13.(2021山东莱州联考)这一制度“惟以资产为宗,不以丁身为本”,规定“夏税限六月纳毕,秋税十一月纳毕”。该制度是( )21*cnjy*com

A.均田制

B.租调制

C.两税法

D.租庸调制

14.(2022福建三明 ( http: / / www.21cnjy.com )四地四校期中)唐朝中后期,宰相杨炎改革赋税制度,实行“人无丁中,以贫富为差”的两税法, 一年分夏秋两次征税,以土地和资产的数量作为征税的主要依据。上述材料说明两税法的实施( )

A.使赋税负担相对比较公平

B.使政府财政收入明显下降

C.减轻了农民的赋税负担

D.促进了商品经济的发展

能力提升练

题组一 选官制度

1.(2021河北石家庄二中期中) ( http: / / www.21cnjy.com )东汉后期世家豪族势力不断膨胀,以往在选官制度上实行的察举征辟制的弊端逐渐显露。曹魏时期改为实行九品中正制,并规定中正官由中央政府委任。由此可知,九品中正制( )

A.过分重视对品行的考察

B.彻底解决了察举制弊端

C.有利于加强中央集权

D.触犯了地主豪强势力

2.(2022福建福清期中)唐代诗人孟郊经历了两次落第后,于46岁时考中进士。孟郊的经历表明( )

A.地方推举官员的制度被完全废止

B.门第依然是唐代选官的主要标准

C.进士科因受重视而考中难度极大

D.唐代官员文化素质有了根本提高

3.(2022山东济南月 ( http: / / www.21cnjy.com )考)有学者指出,随着科举制的推行,原来统治乡村世界的精英发生了变化,从原来的对门第的看重,过渡到对文化的看重……读书人学诗的越来越多,书成为一种商品……能作诗的人即使没有官位在乡村也能得到尊重。这表明科举制( )【来源:21·世纪·教育·网】

A.使诗歌在全国走向全面繁荣

B.冲击了乡村的门阀政治根基

C.改造了乡村的文化结构

D.加强了中央对思想的控制

题组二 三省六部制

4.(2022福建宁德期中)“中书、尚书 ( http: / / www.21cnjy.com )令在西汉为少府属官,在东汉隶属少府,虽典机要,而去公卿甚远。魏晋以来,浸以华重。唐遂为三省官长,居真宰相之任。”这段话意在指出( )www-2-1-cnjy-com

A.汉代少府份属九卿,位尊权重

B.唐代中书令和尚书令是真宰相

C.中书令和尚书令地位逐渐提高

D.三省制经历了曲折的发展过程

5.唐初,中书省依据君主意见出令,门下 ( http: / / www.21cnjy.com )省审查而封驳之,但门下省官员多有阿旨顺情、严重失职的情况。君主不满门下省官员的作为,遂将门下省的封驳权分散给中书与尚书二省,最终废止。这反映出( )

A.三省分权提高了行政的科学性

B.相权不断削弱直至被取消

C.专制体制制约了封驳权的行使

D.君主高度信任中书省和尚书省

题组三 赋税制度

6.(2021广东顺德一中期中)现 ( http: / / www.21cnjy.com )代学者指出唐朝租庸调制是建立于“均田制维持不坠”“户籍清楚确实”两项基本条件之上的。这说明唐朝租庸调制( )【来源:21cnj*y.co*m】

A.维系了均田制的实施

B.推行的社会基础较薄弱

C.导致了社会矛盾激化

D.保障了户籍制度的稳定

7.(2022广东珠海二中 ( http: / / www.21cnjy.com )期中)学者认为:“自安史之乱以后,赋税名目繁多,民不堪命。两税法则规定百姓只需纳夏秋两税……将名目繁多之税目简化,且两税之外不得别征,实为德政。”这说明两税法的实行( )

A.解决了土地兼并问题

B.增加了政府财政收入

C.促进了赋税的货币化

D.有利于减轻百姓负担

答案与分层梯度式解析

基础过关练

1.C 2.D 3.C 4.C 5.A 6.A 7.B

8.A 9.A 10.C 11.B 12.C 13.C 14.A

1.C 材料反映的是选官制度而不是地方行政 ( http: / / www.21cnjy.com )制度,故A项错误;材料“弱智和低能儿也可以出仕”与科举制的选拔标准不符,故B项错误;材料“从东晋的王导到南齐的王俭”表明时间是魏晋南北朝时期,材料“六世名德,海内冠冕”说明选官的依据是门第,故C项正确;材料反映的是选官制度而不是中央集权,故D项错误。

2.D 根据材料并结合所学可知 ( http: / / www.21cnjy.com ),科举制是通过考试选拔官员的一种制度,寻常百姓可以通过参加考试入仕,这对以往世家大族依靠门第掌控选官权来说,无疑是一种重大打击,D项正确。21·cn·jy·com

3.C 材料认为科举取士之前的选拔官员的权力在于荐举之人,而科举制度的选拔标准主要是才能,难以徇私舞弊,体现了一定的公平性,C项正确。21·世纪*教育网

4.C 科举制度以严格的考试来选拔官员,追求公平公正,故C项正确。

5.A 由材料中门下省“掌出纳帝命”,其 ( http: / / www.21cnjy.com )下官员负责“审查百官奏章并向皇帝提出建议对策,甚至可以驳回皇帝诏书”可知,唐初门下省官员的职责是审核诏书、建言献策,故选A项;起草诏书是中书省的职责,排除B项;统领六部的是尚书省,排除C项;材料只交待了门下省官员的职责,并没有提及其擅权乱政、专横跋扈,排除D项。2-1-c-n-j-y

6.A 图一和图二分别反映了秦朝的三公制和唐朝的三省六部制,在三公制向三省六部制发展的过程中相权受到削弱,皇权逐渐得到增强,故A项正确。【出处:21教育名师】

7.B 在三省六部制下,中书省负责 ( http: / / www.21cnjy.com )草拟政令,门下省负责审核政令,尚书省下设六部负责具体的执行,其中礼部掌管国家的典章制度、祭祀、科举等事务,B项正确。

8.A 政事堂是宰相议事的场所,便利了各机构之间的沟通交流,有利于行政效率的提高,A项正确。

9.A “北门学士”负责起草诏令、参决政务,实际上架空了中书省,A项正确。

10.C 材料“自今诏敕疑有不稳便, ( http: / / www.21cnjy.com )必须执言”说明唐代设三省是为了减少决策失误,故选C项;材料中唐太宗强调中书、门下省辅助决策的作用,与行政效率无关,没有体现分散相权,同时也没有涉及中央和地方的关系,排除A、B、D三项。

11.B 根据材料中“租”“庸”“调”等信息 ( http: / / www.21cnjy.com )可知该赋税制度是唐朝时期实行的租庸调制,该制度下男子不去服徭役的可以纳绢或布代役,称为庸,以庸代役利于保证农时,故选B项;根据所学可知,魏晋时期实行租调制,排除A项;该制度下以庸代役有利于保证农民有较充分的生产时间,一定程度上减轻了对农民的人身控制,排除C项;一年分夏秋两次纳税的赋税制度是两税法,与材料中的租庸调制不符,排除D项。

12.C 男子不去服徭役的可以纳绢或布代 ( http: / / www.21cnjy.com )替,此举可使其专注于农业生产,因此可以促进农业生产的发展,C项正确。租庸调制没有涉及农民负担的加重,A项错误;租庸调制下农民可以以庸代役,有助于保证农业生产时间,在一定程度上缓和了社会矛盾,B项错误;这一做法不会直接引发土地兼并,D项错误。

13.C 据所学可知,780年,唐朝政府废除租庸调制,改行两税法,按资产和人丁征收户税,按田亩征收地税,一年分夏、秋两次征收,故选C项。

14.A 根据材料及所学 ( http: / / www.21cnjy.com )知识可知,以土地和资产多少作为征收赋税的依据,使地主和农民的赋税负担相对比较公平,A项正确。两税法的实施,增加了政府财政收入,B项错误。材料反映出两税法的实施使赋税负担相对比较公平,并不能得出“减轻了农民的赋税负担”的结论,C项错误。材料内容不能体现促进商品经济的发展,D项错误。

能力提升练

1.C 2.C 3.C 4.C 5.C 6.B 7.D

1.C 据“东汉后期世家豪族势力不断 ( http: / / www.21cnjy.com )膨胀,以往在选官制度上实行的察举征辟制的弊端逐渐显露。曹魏时期改为实行九品中正制,并规定中正官由中央政府委任”并结合所学可知,察举制下世家豪族势力扩大,影响中央权力,九品中正制将评议权收归中央,一定程度上强化了中央权力,故选C项;A项在材料中并未体现,排除;“彻底解决了”的说法过于绝对,且与史实不符,排除B项;九品中正制在一定程度上适应了地方豪强势力发展的需要,排除D项。

2.C 材料“唐代诗人孟郊……于46岁时 ( http: / / www.21cnjy.com )考中进士”体现的是进士科的难度较大,C项正确;当时地方举荐官员的制度并未完全废止,排除A项;材料未涉及门第观念,排除B项;材料与唐朝官员的文化素质无关,排除D项。

3.C 根据材料可知,科举制使得统治乡村 ( http: / / www.21cnjy.com )的社会精英由原来的看重门第向看重文化转变,乡村的文化结构发生了改变,故C正确;只有部分读书人能作诗,诗歌并没有在全国走向全面繁荣,故A错误;材料并没有涉及门阀政治的衰落,故B错误;材料体现的是读书人的主动学诗,而不是中央对思想的控制,故D错误。

4.C 题干材料对不同时期中书、尚书 ( http: / / www.21cnjy.com )令权力进行了描述,体现了中书、尚书令地位的逐渐提高,C项正确。A项“汉代少府份属九卿”与题干“而去公卿甚远”不相符合,排除;“居真宰相之任”体现的是唐代中书、尚书令的职权和宰相已经相差无几,但这并不能代表他们就是真正的宰相,B项错误;题干材料的描述体现不出三省制经历了“曲折的发展”,D项错误。

5.C “门下省官员多有阿旨顺情、严 ( http: / / www.21cnjy.com )重失职的情况”,该现象导致封驳权被分散并“最终废止”,反映出专制体制制约了封驳权的行使,故选C项;材料中“门下省官员多有阿旨顺情、严重失职的情况”与“提高了行政的科学性”不符,排除A项;相权被取消是在明朝,而非唐朝,排除B项;材料仅体现君主“将门下省的封驳权分散给中书与尚书二省”,并不能说明君主高度信任中书省和尚书省,排除D项。

6.B 根据材料并结合所 ( http: / / www.21cnjy.com )学可知,唐朝的租庸调制是建立在均田制和户籍制度的基础之上的,后期由于人口增加,土地兼并不断,农民无力负担定额的租庸调,大量破产逃亡,租庸调制遭到破坏,说明唐朝租庸调制推行的社会基础较薄弱,故选B项;均田制是租庸调制实行的基础,租庸调制随均田制的崩溃而瓦解,排除A项;材料不能体现租庸调制导致社会矛盾激化,且租庸调制实行初期,一定程度上保证了农民的生产时间,使农民的赋役负担相对减轻,有利于缓和社会矛盾,排除C项;唐朝租庸调制是建立在稳定的户籍制度的基础之上的,排除D项。

7.D 材料表明两税法的实 ( http: / / www.21cnjy.com )行,起到了减少税目和简化手续的作用,有利于减轻百姓负担,D项正确。A项“解决了”说法绝对,排除A项;两税法规范了赋税制度,并不一定能增加政府财政收入,排除B项;材料没有反映两税法促进了“赋税的货币化”,排除C项。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进