第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 同步学案

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 同步学案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-27 10:46:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

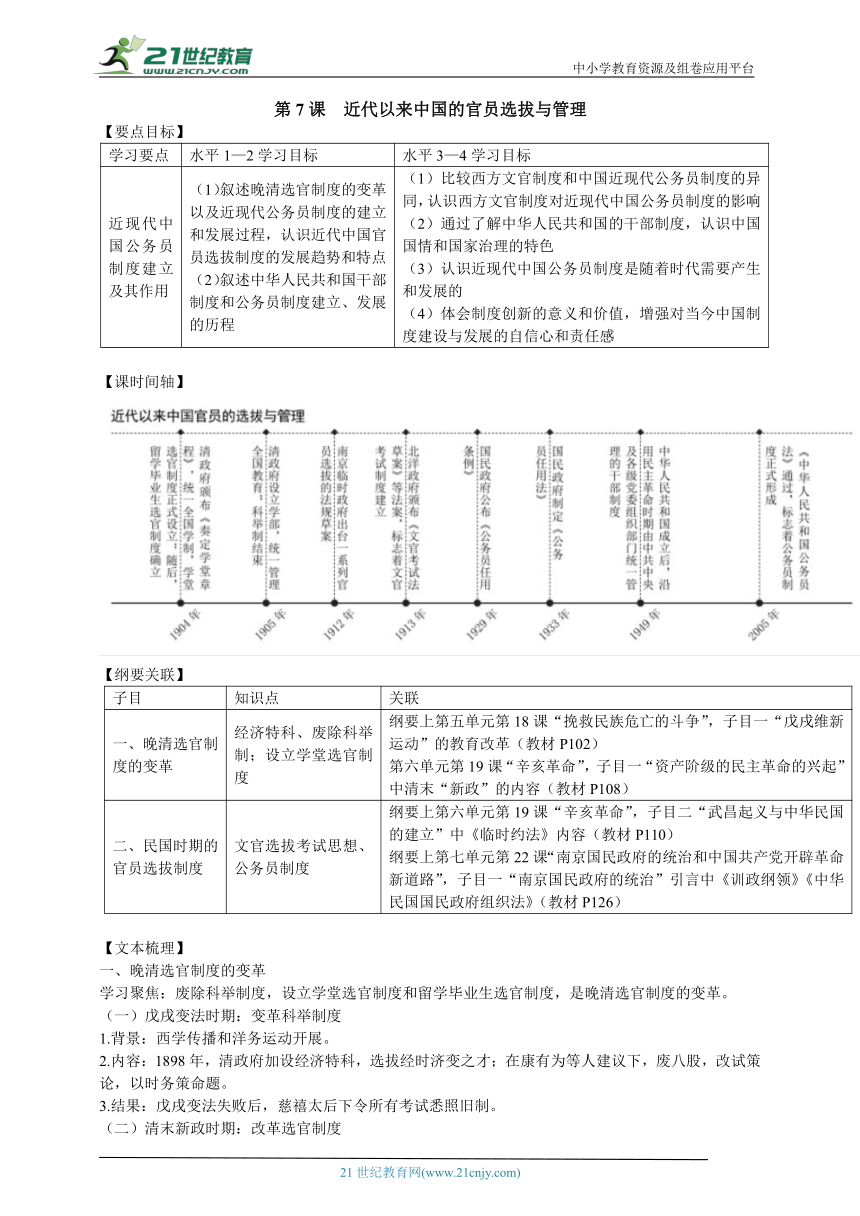

【要点目标】

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

近现代中国公务员制度建立及其作用 (1)叙述晚清选官制度的变革以及近现代公务员制度的建立和发展过程,认识近代中国官员选拔制度的发展趋势和特点(2)叙述中华人民共和国干部制度和公务员制度建立、发展的历程 (1)比较西方文官制度和中国近现代公务员制度的异同,认识西方文官制度对近现代中国公务员制度的影响(2)通过了解中华人民共和国的干部制度,认识中国国情和国家治理的特色(3)认识近现代中国公务员制度是随着时代需要产生和发展的(4)体会制度创新的意义和价值,增强对当今中国制度建设与发展的自信心和责任感

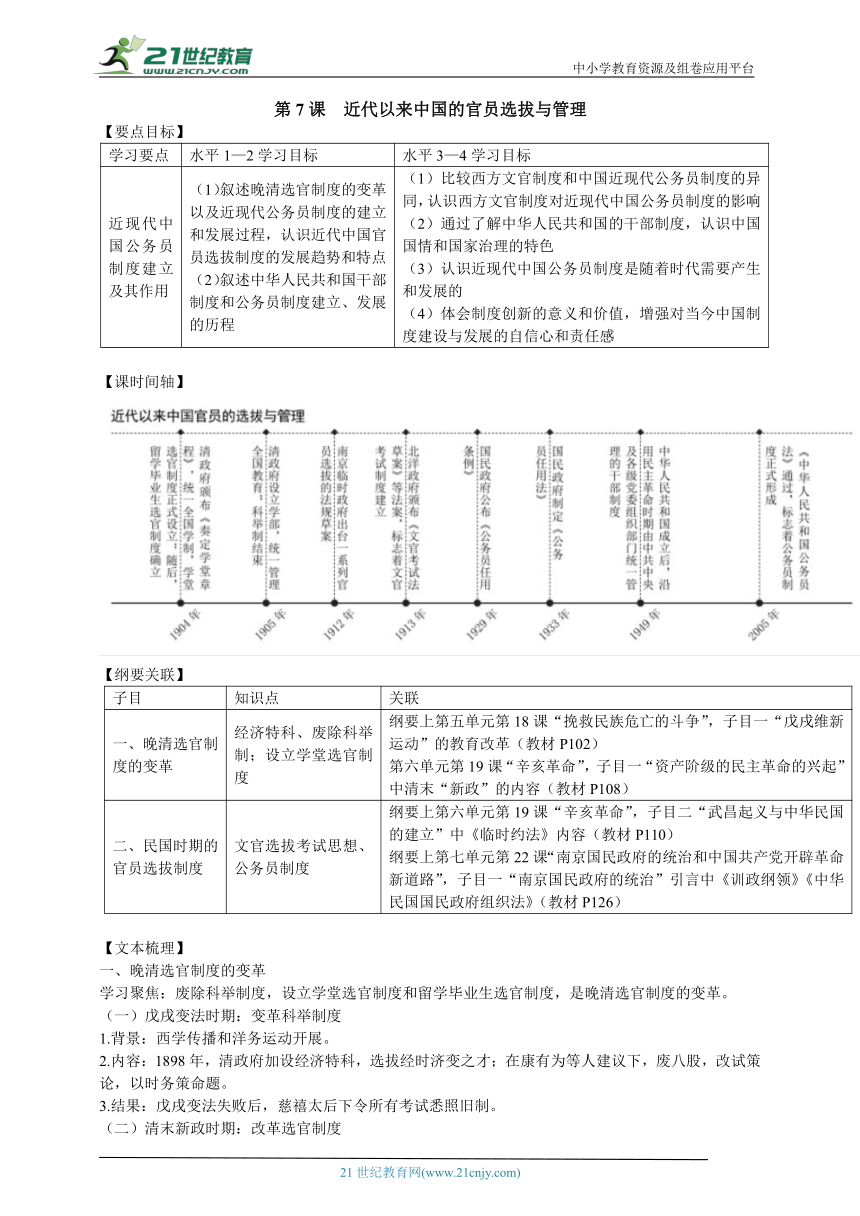

【课时间轴】

【纲要关联】

子目 知识点 关联

一、晚清选官制度的变革 经济特科、废除科举制;设立学堂选官制度 纲要上第五单元第18课“挽救民族危亡的斗争”,子目一“戊戌维新运动”的教育改革(教材P102)第六单元第19课“辛亥革命”,子目一“资产阶级的民主革命的兴起”中清末“新政”的内容(教材P108)

二、民国时期的官员选拔制度 文官选拔考试思想、公务员制度 纲要上第六单元第19课“辛亥革命”,子目二“武昌起义与中华民国的建立”中《临时约法》内容(教材P110)纲要上第七单元第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”,子目一“南京国民政府的统治”引言中《训政纲领》《中华民国国民政府组织法》(教材P126)

【文本梳理】

一、晚清选官制度的变革

学习聚焦:废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

(一)戊戌变法时期:变革科举制度

1.背景:西学传播和洋务运动开展。

2.内容:1898年,清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;在康有为等人建议下,废八股,改试策论,以时务策命题。

3.结果:戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制。

(二)清末新政时期:改革选官制度

内容 废除科举制度 (1)内容:1901年,清政府通令各省书院改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,多设蒙养学堂;1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人立停科举之奏,决定自1906年起,停止乡试、会试,颁发各种教科书,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途(2)结果:在中国历史上延续1000多年的科举制度被废除

改革官制 (1)内容:裁撤冗署冗官;改总理衙门为外务部;设立农工商部、巡警部、学部等(2)影响:瓦解传统六部建制;学部设立,标志着中国选官制度进入一个新阶段

设立学堂选官制度 (1)1904年1月13日,清政府颁布《奏定学堂章程》,即癸卯学制,是近代中国第一个由中央政府颁布且由政府督导实行的全国性法定学制系统,(纲要上P108)统一全国学制,学堂选官制度正式设立(2)内容:考试结果:自高等小学以上,毕业考试结果分最优、优、中、下、最下5等;奖励出身:一般中等以上者都获相应奖励出身,大致分为翰林、进士、举人、贡生、生员5级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录,并被授以官职或得以升学

确立留学毕业生选官制度 每年举行一次归国留学生考试,分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职

结果 1905年废除科举制度后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔主要形式

※教材边角※

(1)1905年,袁世凯等在奏折中说:“科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主”。(摘自P39史料阅读)袁世凯等在奏折中提出什么新政措施?有何意义?

答案:措施:废除科举制,推广学校教育。意义:选拔人才,普及教育,开通民智。

二、民国时期的官员选拔制度

学习聚焦:以考试方式选拔官员,是民国时期官员选拔制度的主体。国民政府正式建立了公务员制度。

南京临时政府(1912年1—3月) 孙中山文官考试思想 (1)内容官员选拔:以考试制度为主,在“五权宪法”(立法、行政、司法、考试、监察)的框架之中,国家建立考试院,主管人才选拔和任用完善制度:建立文官培养、任用、监察等运行机制(2)影响积极:进一步奠定近代中国文官制度基础,对民国文官制度建设产生重要影响局限:基本停留在纸面上,但影响深远

北洋政府(1912—1928年) 文官考试制度和甄别制度 (1)文官考试制度:1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志文官考试制度建立报考条件:民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试负责机构:政事堂铨叙局考试类型:文官高等考试、文官普通考试、司法官考试、知事试验、留学毕业生甄拔考试(2)甄别制度含义:对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任评价:是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性

南京国民政府(1927——1949年) 公务员制度 (1)重设人事制度:南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,1933年颁布《公务员任用法》(2)文官考试制度:公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,1929年,国民政府公布了第一部《考试法》。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立(3)甄别制度:对一般在职人员,效仿北洋政府采用甄别审查措施,使其取得任用资格(4)选管特点:以北洋政府时期文官制度为基础,继承、吸收中国传统监察制度和西方文官制度精华(5)选官评价:《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。尽管有制度规定,但实施过程中漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

※教材边角※

(2)“北洋政府的文官分为行政官、外交官、司法官、技术官、警察官五种,有四级九等。南京国民政府的公务员分为四等三十七级。”(摘自教材P40历史纵横)南京国民政府的公务员等级制度与北洋政府文官等级制度有何关系?

答案:南京国民政府的公务员等级制度继承北洋政府文官等级制度并有所变通。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

学习聚焦:党管干部原则是中国特色社会主义干部管理制度的根本,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。

(一)干部制度

1.含义:是中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

2.措施

(1)新中国成立后:沿用旧制→建立新制

新中国成立后,沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。

后来,建立在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(2)改革开放后:改革和进一步完善

①改革开放后,在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革。在坚持贯彻党管干部的根本原则下,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,在干部管理制度上不断加强法制建设,初步建立中国特色社会主义干部管理制度。

②十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化。

(二)公务员制度

1.历程:①开始推行:1993年,公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立。

②正式形成:2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着国家公务员制度正式形成。公务员考试录用工作正式进入法制化轨道。

2.意义:①建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革;

②公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员队伍建设增添活力。

※比较辨析※

项目 西方文官制度 中国公务员制度

指导原则 政治中立 坚持中国共产党的基本路线、方针、政策

管理体制 与党派脱钩 党管干部

范围划分 “两官分途”,划分“政务官”和“事务官” 不搞“两官分途”,不论职位高低,都是人民的公务员

服务对象 是一个独立的利益集团,为资产阶级服务,代表资产阶级整体利益 做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

【教材问答】

【课时导图】

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

【要点目标】

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

近现代中国公务员制度建立及其作用 (1)叙述晚清选官制度的变革以及近现代公务员制度的建立和发展过程,认识近代中国官员选拔制度的发展趋势和特点(2)叙述中华人民共和国干部制度和公务员制度建立、发展的历程 (1)比较西方文官制度和中国近现代公务员制度的异同,认识西方文官制度对近现代中国公务员制度的影响(2)通过了解中华人民共和国的干部制度,认识中国国情和国家治理的特色(3)认识近现代中国公务员制度是随着时代需要产生和发展的(4)体会制度创新的意义和价值,增强对当今中国制度建设与发展的自信心和责任感

【课时间轴】

【纲要关联】

子目 知识点 关联

一、晚清选官制度的变革 经济特科、废除科举制;设立学堂选官制度 纲要上第五单元第18课“挽救民族危亡的斗争”,子目一“戊戌维新运动”的教育改革(教材P102)第六单元第19课“辛亥革命”,子目一“资产阶级的民主革命的兴起”中清末“新政”的内容(教材P108)

二、民国时期的官员选拔制度 文官选拔考试思想、公务员制度 纲要上第六单元第19课“辛亥革命”,子目二“武昌起义与中华民国的建立”中《临时约法》内容(教材P110)纲要上第七单元第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”,子目一“南京国民政府的统治”引言中《训政纲领》《中华民国国民政府组织法》(教材P126)

【文本梳理】

一、晚清选官制度的变革

学习聚焦:废除科举制度,设立学堂选官制度和留学毕业生选官制度,是晚清选官制度的变革。

(一)戊戌变法时期:变革科举制度

1.背景:西学传播和洋务运动开展。

2.内容:1898年,清政府加设经济特科,选拔经时济变之才;在康有为等人建议下,废八股,改试策论,以时务策命题。

3.结果:戊戌变法失败后,慈禧太后下令所有考试悉照旧制。

(二)清末新政时期:改革选官制度

内容 废除科举制度 (1)内容:1901年,清政府通令各省书院改为大学堂,各府、州、县学改为中小学堂,多设蒙养学堂;1905年,光绪帝诏准袁世凯、张之洞等人立停科举之奏,决定自1906年起,停止乡试、会试,颁发各种教科书,遍设学堂,将育人、取才合于学校一途(2)结果:在中国历史上延续1000多年的科举制度被废除

改革官制 (1)内容:裁撤冗署冗官;改总理衙门为外务部;设立农工商部、巡警部、学部等(2)影响:瓦解传统六部建制;学部设立,标志着中国选官制度进入一个新阶段

设立学堂选官制度 (1)1904年1月13日,清政府颁布《奏定学堂章程》,即癸卯学制,是近代中国第一个由中央政府颁布且由政府督导实行的全国性法定学制系统,(纲要上P108)统一全国学制,学堂选官制度正式设立(2)内容:考试结果:自高等小学以上,毕业考试结果分最优、优、中、下、最下5等;奖励出身:一般中等以上者都获相应奖励出身,大致分为翰林、进士、举人、贡生、生员5级,依据各级不同情形,分别由官府予以选录,并被授以官职或得以升学

确立留学毕业生选官制度 每年举行一次归国留学生考试,分最优、优、中三等,分别赐予进士、举人出身,再分配相应官职

结果 1905年废除科举制度后,学堂选官、留学毕业生选官一直是清政府官员选拔主要形式

※教材边角※

(1)1905年,袁世凯等在奏折中说:“科举夙为外人诟病,学堂最为新政大端……且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主”。(摘自P39史料阅读)袁世凯等在奏折中提出什么新政措施?有何意义?

答案:措施:废除科举制,推广学校教育。意义:选拔人才,普及教育,开通民智。

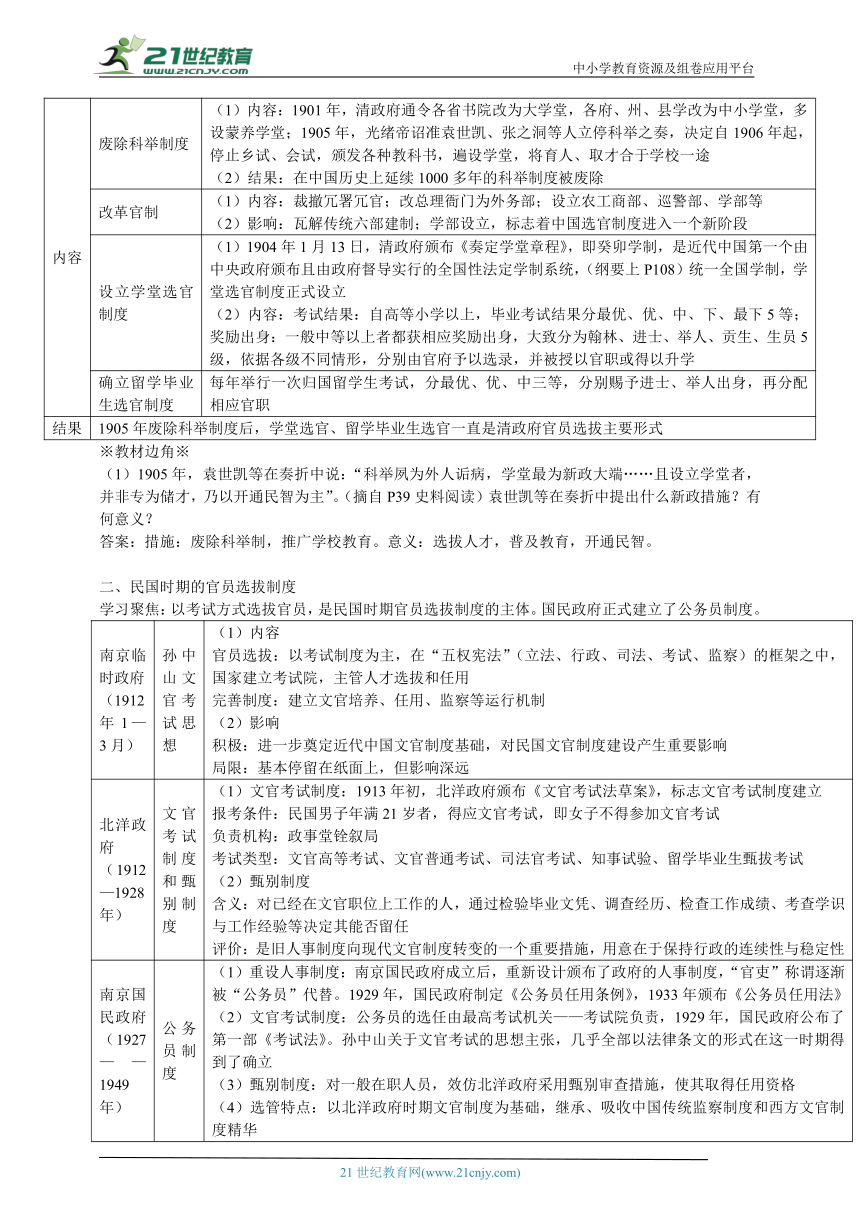

二、民国时期的官员选拔制度

学习聚焦:以考试方式选拔官员,是民国时期官员选拔制度的主体。国民政府正式建立了公务员制度。

南京临时政府(1912年1—3月) 孙中山文官考试思想 (1)内容官员选拔:以考试制度为主,在“五权宪法”(立法、行政、司法、考试、监察)的框架之中,国家建立考试院,主管人才选拔和任用完善制度:建立文官培养、任用、监察等运行机制(2)影响积极:进一步奠定近代中国文官制度基础,对民国文官制度建设产生重要影响局限:基本停留在纸面上,但影响深远

北洋政府(1912—1928年) 文官考试制度和甄别制度 (1)文官考试制度:1913年初,北洋政府颁布《文官考试法草案》,标志文官考试制度建立报考条件:民国男子年满21岁者,得应文官考试,即女子不得参加文官考试负责机构:政事堂铨叙局考试类型:文官高等考试、文官普通考试、司法官考试、知事试验、留学毕业生甄拔考试(2)甄别制度含义:对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任评价:是旧人事制度向现代文官制度转变的一个重要措施,用意在于保持行政的连续性与稳定性

南京国民政府(1927——1949年) 公务员制度 (1)重设人事制度:南京国民政府成立后,重新设计颁布了政府的人事制度,“官吏”称谓逐渐被“公务员”代替。1929年,国民政府制定《公务员任用条例》,1933年颁布《公务员任用法》(2)文官考试制度:公务员的选任由最高考试机关——考试院负责,1929年,国民政府公布了第一部《考试法》。孙中山关于文官考试的思想主张,几乎全部以法律条文的形式在这一时期得到了确立(3)甄别制度:对一般在职人员,效仿北洋政府采用甄别审查措施,使其取得任用资格(4)选管特点:以北洋政府时期文官制度为基础,继承、吸收中国传统监察制度和西方文官制度精华(5)选官评价:《考试法》允许女子参加考试,具有更强的开放性和平等性。尽管有制度规定,但实施过程中漏洞百出,任用亲信、拉帮结派现象始终无法禁绝

※教材边角※

(2)“北洋政府的文官分为行政官、外交官、司法官、技术官、警察官五种,有四级九等。南京国民政府的公务员分为四等三十七级。”(摘自教材P40历史纵横)南京国民政府的公务员等级制度与北洋政府文官等级制度有何关系?

答案:南京国民政府的公务员等级制度继承北洋政府文官等级制度并有所变通。

三、中华人民共和国的干部制度和公务员制度

学习聚焦:党管干部原则是中国特色社会主义干部管理制度的根本,建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革。

(一)干部制度

1.含义:是中华人民共和国政治制度的重要组成部分,包含国家干部人事管理体制、原则、机构,以及干部选拔、任用、考核、监督、交流、培训等内容。

2.措施

(1)新中国成立后:沿用旧制→建立新制

新中国成立后,沿用民主革命时期由中共中央及各级党委组织部门统一管理的干部制度。

后来,建立在中共中央及各级党委组织部门统一领导、统一管理下的分类管理的干部制度。

(2)改革开放后:改革和进一步完善

①改革开放后,在干部选拔、任用、考核、奖惩、离休、退休、培训、工资、回避制度等方面进行改革。在坚持贯彻党管干部的根本原则下,逐步实现干部管理科学化、民主化、法制化、现代化,在干部管理制度上不断加强法制建设,初步建立中国特色社会主义干部管理制度。

②十八大以来,干部队伍建设更加规范化、制度化。

(二)公务员制度

1.历程:①开始推行:1993年,公务员制度开始推行。随后,公务员考试录用制度建立。

②正式形成:2005年,全国人大常委会通过《中华人民共和国公务员法》,标志着国家公务员制度正式形成。公务员考试录用工作正式进入法制化轨道。

2.意义:①建立和推行公务员制度是干部人事制度的重大改革;

②公务员政治、文化素质不断提升,为国家管理人员队伍建设增添活力。

※比较辨析※

项目 西方文官制度 中国公务员制度

指导原则 政治中立 坚持中国共产党的基本路线、方针、政策

管理体制 与党派脱钩 党管干部

范围划分 “两官分途”,划分“政务官”和“事务官” 不搞“两官分途”,不论职位高低,都是人民的公务员

服务对象 是一个独立的利益集团,为资产阶级服务,代表资产阶级整体利益 做人民公仆,为人民办事,对人民负责,受人民监督。

【教材问答】

【课时导图】

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理