第3课 中国近代至当代政治制度的演变 同步学案

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 同步学案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 6.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-27 10:46:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

【要点目标】

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性 (1)叙述民国时期共和制度的确立及曲折发展历程(2)了解民主革命时期中国共产党探索的历程,理解革命时期制度创新与新中国政治制度的关系(3)了解中国特色社会主义政治制度的建立和完善过程,说出中华人民共和国政治制度的主要内容 (1)运用唯物史观分析资产阶级共和制在中国建立及其失败的原因(2)认识中国不同时期政治制度的特定时空背景和阶段特征,理解中国政治发展道路的独特性(3)认识建立中国特色社会主义制度是历史的必然、人民的选择,增强对国家制度的认同感,树立制度自信

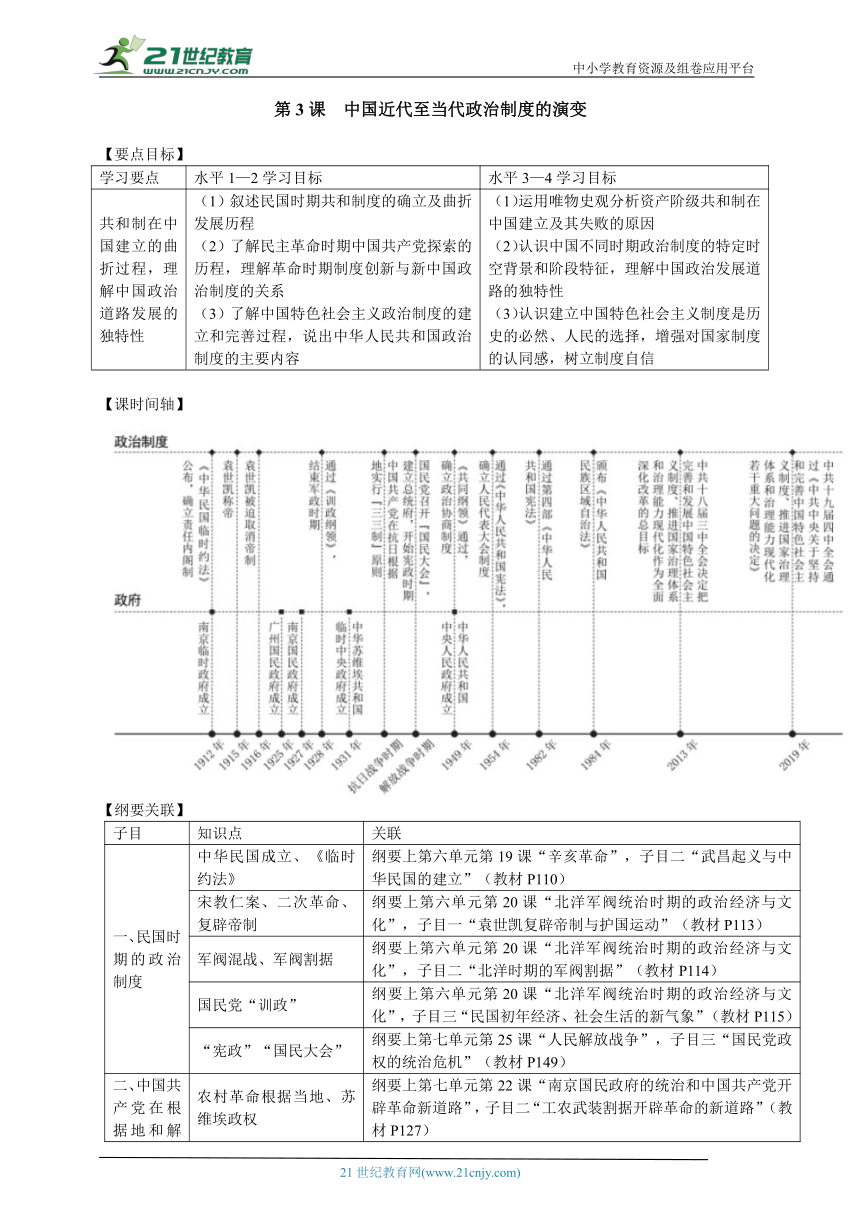

【课时间轴】

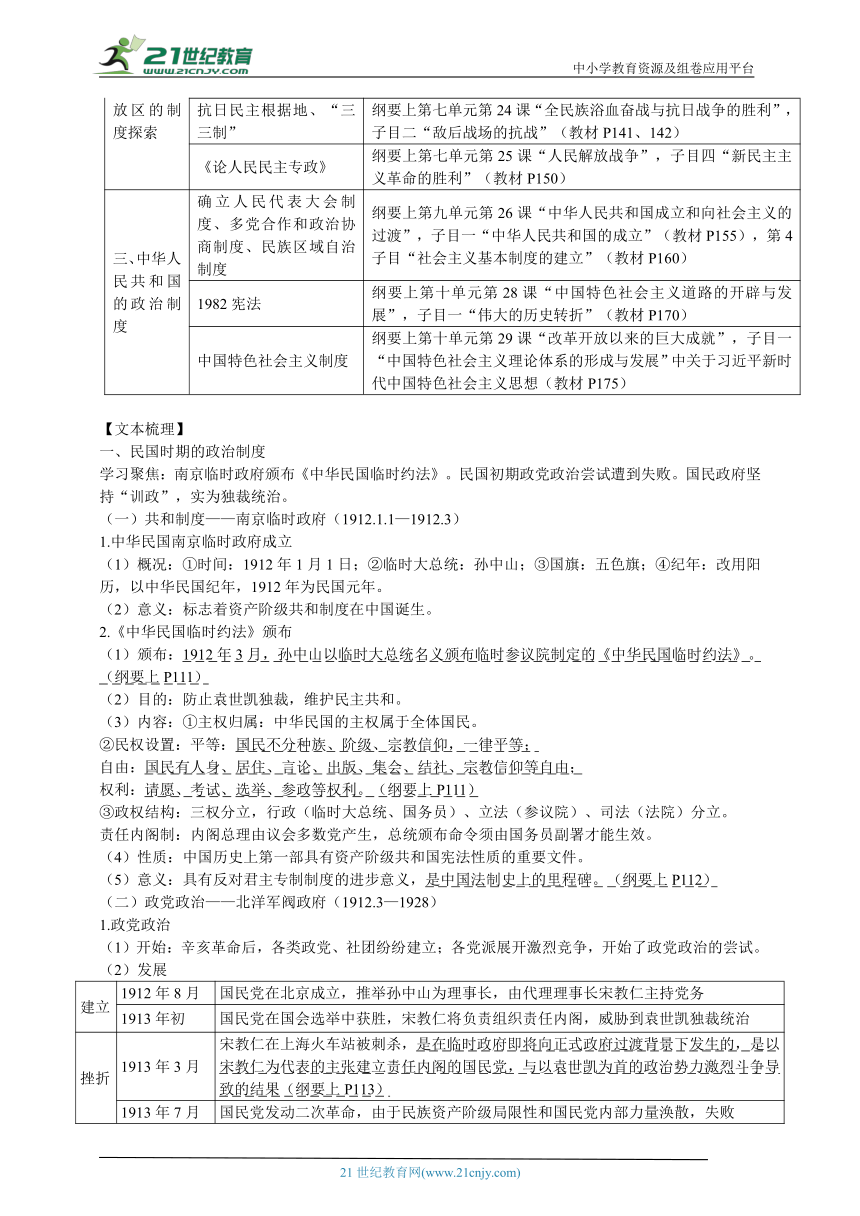

【纲要关联】

子目 知识点 关联

一、民国时期的政治制度 中华民国成立、《临时约法》 纲要上第六单元第19课“辛亥革命”,子目二“武昌起义与中华民国的建立”(教材P110)

宋教仁案、二次革命、复辟帝制 纲要上第六单元第20课“北洋军阀统治时期的政治经济与文化”,子目一“袁世凯复辟帝制与护国运动”(教材P113)

军阀混战、军阀割据 纲要上第六单元第20课“北洋军阀统治时期的政治经济与文化”,子目二“北洋时期的军阀割据”(教材P114)

国民党“训政” 纲要上第六单元第20课“北洋军阀统治时期的政治经济与文化”,子目三“民国初年经济、社会生活的新气象”(教材P115)

“宪政”“国民大会” 纲要上第七单元第25课“人民解放战争”,子目三“国民党政权的统治危机”(教材P149)

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索 农村革命根据当地、苏维埃政权 纲要上第七单元第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”,子目二“工农武装割据开辟革命的新道路”(教材P127)

抗日民主根据地、“三三制” 纲要上第七单元第24课“全民族浴血奋战与抗日战争的胜利”,子目二“敌后战场的抗战”(教材P141、142)

《论人民民主专政》 纲要上第七单元第25课“人民解放战争”,子目四“新民主主义革命的胜利”(教材P150)

三、中华人民共和国的政治制度 确立人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度 纲要上第九单元第26课“中华人民共和国成立和向社会主义的过渡”,子目一“中华人民共和国的成立”(教材P155),第4子目“社会主义基本制度的建立”(教材P160)

1982宪法 纲要上第十单元第28课“中国特色社会主义道路的开辟与发展”,子目一“伟大的历史转折”(教材P170)

中国特色社会主义制度 纲要上第十单元第29课“改革开放以来的巨大成就”,子目一“中国特色社会主义理论体系的形成与发展”中关于习近平新时代中国特色社会主义思想(教材P175)

【文本梳理】

一、民国时期的政治制度

学习聚焦:南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。民国初期政党政治尝试遭到失败。国民政府坚持“训政”,实为独裁统治。

(一)共和制度——南京临时政府(1912.1.1—1912.3)

1.中华民国南京临时政府成立

(1)概况:①时间:1912年1月1日;②临时大总统:孙中山;③国旗:五色旗;④纪年:改用阳历,以中华民国纪年,1912年为民国元年。

(2)意义:标志着资产阶级共和制度在中国诞生。

2.《中华民国临时约法》颁布

(1)颁布:1912年3月,孙中山以临时大总统名义颁布临时参议院制定的《中华民国临时约法》。(纲要上P111)

(2)目的:防止袁世凯独裁,维护民主共和。

(3)内容:①主权归属:中华民国的主权属于全体国民。

②民权设置:平等:国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;

自由:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;

权利:请愿、考试、选举、参政等权利。(纲要上P111)

③政权结构:三权分立,行政(临时大总统、国务员)、立法(参议院)、司法(法院)分立。

责任内阁制:内阁总理由议会多数党产生,总统颁布命令须由国务员副署才能生效。

(4)性质:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

(5)意义:具有反对君主专制制度的进步意义,是中国法制史上的里程碑。(纲要上P112)

(二)政党政治——北洋军阀政府(1912.3—1928)

1.政党政治

(1)开始:辛亥革命后,各类政党、社团纷纷建立;各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

(2)发展

建立 1912年8月 国民党在北京成立,推举孙中山为理事长,由代理理事长宋教仁主持党务

1913年初 国民党在国会选举中获胜,宋教仁将负责组织责任内阁,威胁到袁世凯独裁统治

挫折 1913年3月 宋教仁在上海火车站被刺杀,是在临时政府即将向正式政府过渡背景下发生的,是以宋教仁为代表的主张建立责任内阁的国民党,与以袁世凯为首的政治势力激烈斗争导致的结果(纲要上P113)

1913年7月 国民党发动二次革命,由于民族资产阶级局限性和国民党内部力量涣散,失败

名存实亡 1913年10月 袁世凯强迫国会议员选举他为正式大总统

1913年11月 袁世凯先后下令解散国民党和国会

(3)结果:政党政治名存实亡。

2.复辟帝制

(1)帝制之路的失败:在革命党人(1915年底,唐继尧、蔡锷、李烈钧在云南宣布独立,组织护国军,发动护国战争)和各界人士反对下,袁世凯被迫取消帝制,恢复中华民国纪年。(纲要上P114)

(2)军阀割据混战:袁世凯死后,北洋军阀内部派系纷争,发展为军阀混战与割据局面。主要有冯国璋为首的直系、段祺瑞为首的皖系和张作霖为首的奉系,各军阀凭借手中掌握的军队,争权夺利,先后爆发直皖战争、直奉战争,导致北京政权由不同的军阀控制。(纲要上P114)

※教材边角※

(1)民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一进步党、中国社会党等。(摘自教材P14历史纵横)这说明民国初期出现了什么进步现象?

答案:众多政党建立,进行政党政治的新尝试。

(2)1913年初,国民党在全国选举中获得参议院和众议院最多席位,成为国会中的最大党派。(摘自教材P14导语)这对袁世凯的独裁统治产生什么影响?

答案:国民党将负责组织责任内阁,对袁世凯的独裁统治构成严重威胁。

(三)实行“训政”——南京国民政府(1927—1949)

1.国民党“训政”

(1)开始:1928年中国国民党成为中国新的统治者后(南京国民政府统治的建立,确立国民党的专制统治)。(纲要上P126)

(2)内容:《训政纲领》

①由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;②行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;③国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

(3)实质:违背孙中山“主权在民”的初衷,是剥夺人民权利的国民党一党专政。

2.国民党“宪政”

(1)“制宪国大”

①召开:1946年11至12月,南京。

②内容:通过《中华民国宪法》。

③实质:国民党专制统治和蒋介石独裁的装饰品,进一步暴露国民党坚持独裁和内战的真面目。(纲要上P149)

(2)“行宪国大”

①召开:1948年,南京。

②内容:选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府。

③实质:披上“宪政”外衣的独裁统治,最终逃脱不了崩溃的命运。

※以图解史※

孙中山认为中国民主政治建设要经过军政、训政和宪政三个时期。各个时期,国民党的责任和任务不同。南京国民政府从1928年10月开始训政,1947年4月开始由训政向宪政过渡,1948年5月开始实施宪政。到中华人民共和国建立前,宪政共存在1年5个月,其实质是用“宪政”为国民党一党专制独裁统治作粉饰。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索

学习聚焦:中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的人民政权,为新中国的政权建设奠定坚实基础。

阶段 土地革命战争时期(1927—1937) 全面抗日战争时期(1937—1945) 解放战争时期(1945—1949)

制度类型 苏维埃代表制度 抗日民主制度 大行政区制度

条件 到1930年夏,全国已经建立起十几块农村革命根据地,分布在十多个省,各级苏维埃政权也陆续建立起来 1937年全面抗战爆发后,抗日民主根据地逐步扩大,有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区 解放战争期间,解放区日益扩大

制度探索 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开(1)内容:①制定宪法大纲,通过土地法、劳动法等法令;②宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立;③推选毛泽东为临时中央政府主席(2)性质:苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众 边区政府(1)目的:适应抗日统一战线需要(2)政权建设:①设立边区政府,作为民国地方政府②设置各级参议会,推行抗日民主制度,边区政府委员由边区参议会选举产生③推行“三三制”原则,共产党与党外人士实行民主合作,在各级政权机关工作人员组成上,共产党员只占三分之一,实行“普遍、自由、直接、平等”的选举制度(纲要上P142) (1)政权建设:设置行政区为巩固新兴人民政权,东北、华北、中南、西北等地先后建立行政区,设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位(2)建国理论:发表《论人民民主专政》新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》,指出要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。这是对马克思国家学说的丰富和发展,为建立人民共和国奠定了理论和政策基础。(纲要上P156)

历史意义 中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试 这些措施进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设 这些措施为新中国的政权建设奠定了坚实基础

※教材边角※

(3)毛泽东发表《论人民民主专政》,指出“资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一齐破了产。”(摘自教材P17史料阅读)资产阶级共和国方案在中国的破产表现有哪些?原因是什么?

答案:表现:中华民国南京临时政府被北洋军阀扼杀。抗战胜利前后中国民主党派希望建立资产阶级共和国的方案、中国共产党提出建立民主联合政府的主张均被国民党反动派断然拒绝半殖民地,不允许在中国建立资产阶级专政的资本主义社会。国民党统治集团是大地主、大资产阶级的政治代表,更不允许在中国建立资产阶级共和国。中国民族资产阶级本身的软弱性决定其不能实现建立资产阶级共和国的方案。

三、中华人民共和国的政治制度

学习聚焦:中华人民共和国的政治制度有根本政治制度和基本政治制度。中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。

(一)根本政治制度

阶段 人民代表大会制度

基础 1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》(1)会议:中国人民政治协商会议第一届全体会议(2)性质:新中国的建国纲领,具有临时宪法作用(3)规定:中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗(纲要上P156);人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

建立 (1)标志:1954年《中华人民共和国宪法》①会议:第一届全国人民代表大会第一次会议②规定:以国家根本大法的形式规定中国实行人民代表大会制度③原则:人民民主和社会主义④性质:第一部社会主义类型宪法(纲要上P160)(2)性质:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式(3)作用:保证国家一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务管理,行使当家作主权力;推动社会主义民主与法制建设取得重要进展,促进社会主义工业化建设和改造顺利进行

曲折 (1)原因:受“左”倾指导思想影响(2)表现:1957年以后反右斗争扩大化,人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱;1966年以后“文化大革命”,人民代表大会制度遭到严重破坏和挫折

完善 (1)标志:1982年《中华人民共和国宪法》①会议:第五届全国人民代表大会第五次会议②规定:人民代表大会制度取得许多重要进展;改进选举制度,把直接选举人大代表的范围扩大到县一级,实行差额选举;扩大全国人大常委会的职权,固定任期,每届五年;赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力;等等③性质:一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法④意义:使社会主义民主政治建设进入新的阶段;是社会主义民主和法治建设的重要成果;集中反映全国各族人民的共同意志和根本利益;为全面开创社会主义现代化建设新局面提供坚实的法律基础;成为新中国治国安邦的总章程(2)作用:成为中国社会主义政治文明的重要载体;是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排

(二)基本政治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

确立 (1)标志:1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开①内容:采用“中华人民共和国”国名;确定国旗、国徽和国歌;通过《中国人民政治协商会议共同纲领》;选举中央人民政府委员会②性质:中国人民政治协商会议是中共领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式(纲要上P155、156)(2)内容:①政党关系:中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心,各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共;②组织形式:人民政协是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织,基本职能是政治协商、民主监督和参政议政(3)特征:共产党领导、多党派合作,共产党执政,多党派参政

发展 (1)背景:1956年,社会主义改造基本完成后,中国阶级状况发生深刻变化(2)方针:中共中央提出“长期共存、互相监督”八字方针(3)意义:进一步确立社会主义条件下中国多党合作基本格局

完善 写入宪法:改革开放以后,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法,使得多党合作和政治协商走上制度化轨道

民族区域自治制度

含义 指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度

行政地位 依据各自治地方的地域大小和人口多少决定自治区与省同级,自治州与地级市同级,自治县与县同级

基层群众自治制度

含义 指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行群众自我管理、自我服务、自我教育

形成过程 在新中国成立后的民主实践中逐步形成,并首先发育于城市

(三)中国特色社会主义制度和国家治理体系

1.提出:2013年11月,中共十八届三中全会把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

2.发展:2019年10月,中共十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,突出强调中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。

3.特点:①坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制有机结合起来;

②坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

③坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

4.评价:中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

※教材边角※

(4)1954年《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。(摘自教材P18史料阅读)这体现了什么原则?

答案:原则:人民民主 。

※比较辨析※

1.人大与政协的异同

项目 人大 政协

异 性质 国家权力机关 统一战线组织

职能 立法权、任免权、监督权、决定权 政治协商、民主监督、参政议政

效力 对有关重要问题提出议案、批评、意见、建议和纠正,对有关国家机关工作人员的违法犯罪行为提出罢免和责成司法机关依法追究法律责任,能够产生直接的法律后果 对有关重要问题进行协商,提出意见和建议,一般不产生直接的法律后果

同 都由生产资料公有制的经济基础决定;都要接受中国共产党领导;都体现人民民主专政的国家性质

2.人民代表大会制度与资产阶级议会制度的关系

项目 人民代表大会制度 资产阶级议会制度

异 经济基础 生产资料公有制 生产资料私有制

国家性质 人民民主专政的社会主义国家 资产阶级专政的资本主义国家

组织原则 民主集中制 分权制衡

政党地位 中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心。各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共 两党或多党轮流执政

同 都属于代议制;都掌握立法权;都体现人民主权原则

※概念解释※

国家治理体系和治理能力现代化

是继1964年周恩来在三届人大一次会议上提出要实现工业、农业、国防、科学技术“四个现代化”之后的第五个现代化。工业、农业、国防、科学技术现代化侧重国家硬实力,国家治理体系和治理能力现代化则是国家软实力,旨在最大程度激发中国的制度潜力。1992年,邓小平在南方谈话中说:“恐怕再有三十年的时间,我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。”2019年10月31日,中共十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》是对1992年邓小平南方谈话的历史呼应。总结我国国家制度和国家治理体系具有13个方面显著优势,指出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标,即到中国共产党成立100年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效;到2035年,各方面制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化;到新中国成立100年时,全面实现国家治理体系和治理能力现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

【教材问答】

【课时导图】

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

【要点目标】

学习要点 水平1—2学习目标 水平3—4学习目标

共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性 (1)叙述民国时期共和制度的确立及曲折发展历程(2)了解民主革命时期中国共产党探索的历程,理解革命时期制度创新与新中国政治制度的关系(3)了解中国特色社会主义政治制度的建立和完善过程,说出中华人民共和国政治制度的主要内容 (1)运用唯物史观分析资产阶级共和制在中国建立及其失败的原因(2)认识中国不同时期政治制度的特定时空背景和阶段特征,理解中国政治发展道路的独特性(3)认识建立中国特色社会主义制度是历史的必然、人民的选择,增强对国家制度的认同感,树立制度自信

【课时间轴】

【纲要关联】

子目 知识点 关联

一、民国时期的政治制度 中华民国成立、《临时约法》 纲要上第六单元第19课“辛亥革命”,子目二“武昌起义与中华民国的建立”(教材P110)

宋教仁案、二次革命、复辟帝制 纲要上第六单元第20课“北洋军阀统治时期的政治经济与文化”,子目一“袁世凯复辟帝制与护国运动”(教材P113)

军阀混战、军阀割据 纲要上第六单元第20课“北洋军阀统治时期的政治经济与文化”,子目二“北洋时期的军阀割据”(教材P114)

国民党“训政” 纲要上第六单元第20课“北洋军阀统治时期的政治经济与文化”,子目三“民国初年经济、社会生活的新气象”(教材P115)

“宪政”“国民大会” 纲要上第七单元第25课“人民解放战争”,子目三“国民党政权的统治危机”(教材P149)

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索 农村革命根据当地、苏维埃政权 纲要上第七单元第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”,子目二“工农武装割据开辟革命的新道路”(教材P127)

抗日民主根据地、“三三制” 纲要上第七单元第24课“全民族浴血奋战与抗日战争的胜利”,子目二“敌后战场的抗战”(教材P141、142)

《论人民民主专政》 纲要上第七单元第25课“人民解放战争”,子目四“新民主主义革命的胜利”(教材P150)

三、中华人民共和国的政治制度 确立人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度 纲要上第九单元第26课“中华人民共和国成立和向社会主义的过渡”,子目一“中华人民共和国的成立”(教材P155),第4子目“社会主义基本制度的建立”(教材P160)

1982宪法 纲要上第十单元第28课“中国特色社会主义道路的开辟与发展”,子目一“伟大的历史转折”(教材P170)

中国特色社会主义制度 纲要上第十单元第29课“改革开放以来的巨大成就”,子目一“中国特色社会主义理论体系的形成与发展”中关于习近平新时代中国特色社会主义思想(教材P175)

【文本梳理】

一、民国时期的政治制度

学习聚焦:南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。民国初期政党政治尝试遭到失败。国民政府坚持“训政”,实为独裁统治。

(一)共和制度——南京临时政府(1912.1.1—1912.3)

1.中华民国南京临时政府成立

(1)概况:①时间:1912年1月1日;②临时大总统:孙中山;③国旗:五色旗;④纪年:改用阳历,以中华民国纪年,1912年为民国元年。

(2)意义:标志着资产阶级共和制度在中国诞生。

2.《中华民国临时约法》颁布

(1)颁布:1912年3月,孙中山以临时大总统名义颁布临时参议院制定的《中华民国临时约法》。(纲要上P111)

(2)目的:防止袁世凯独裁,维护民主共和。

(3)内容:①主权归属:中华民国的主权属于全体国民。

②民权设置:平等:国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;

自由:国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;

权利:请愿、考试、选举、参政等权利。(纲要上P111)

③政权结构:三权分立,行政(临时大总统、国务员)、立法(参议院)、司法(法院)分立。

责任内阁制:内阁总理由议会多数党产生,总统颁布命令须由国务员副署才能生效。

(4)性质:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

(5)意义:具有反对君主专制制度的进步意义,是中国法制史上的里程碑。(纲要上P112)

(二)政党政治——北洋军阀政府(1912.3—1928)

1.政党政治

(1)开始:辛亥革命后,各类政党、社团纷纷建立;各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

(2)发展

建立 1912年8月 国民党在北京成立,推举孙中山为理事长,由代理理事长宋教仁主持党务

1913年初 国民党在国会选举中获胜,宋教仁将负责组织责任内阁,威胁到袁世凯独裁统治

挫折 1913年3月 宋教仁在上海火车站被刺杀,是在临时政府即将向正式政府过渡背景下发生的,是以宋教仁为代表的主张建立责任内阁的国民党,与以袁世凯为首的政治势力激烈斗争导致的结果(纲要上P113)

1913年7月 国民党发动二次革命,由于民族资产阶级局限性和国民党内部力量涣散,失败

名存实亡 1913年10月 袁世凯强迫国会议员选举他为正式大总统

1913年11月 袁世凯先后下令解散国民党和国会

(3)结果:政党政治名存实亡。

2.复辟帝制

(1)帝制之路的失败:在革命党人(1915年底,唐继尧、蔡锷、李烈钧在云南宣布独立,组织护国军,发动护国战争)和各界人士反对下,袁世凯被迫取消帝制,恢复中华民国纪年。(纲要上P114)

(2)军阀割据混战:袁世凯死后,北洋军阀内部派系纷争,发展为军阀混战与割据局面。主要有冯国璋为首的直系、段祺瑞为首的皖系和张作霖为首的奉系,各军阀凭借手中掌握的军队,争权夺利,先后爆发直皖战争、直奉战争,导致北京政权由不同的军阀控制。(纲要上P114)

※教材边角※

(1)民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一进步党、中国社会党等。(摘自教材P14历史纵横)这说明民国初期出现了什么进步现象?

答案:众多政党建立,进行政党政治的新尝试。

(2)1913年初,国民党在全国选举中获得参议院和众议院最多席位,成为国会中的最大党派。(摘自教材P14导语)这对袁世凯的独裁统治产生什么影响?

答案:国民党将负责组织责任内阁,对袁世凯的独裁统治构成严重威胁。

(三)实行“训政”——南京国民政府(1927—1949)

1.国民党“训政”

(1)开始:1928年中国国民党成为中国新的统治者后(南京国民政府统治的建立,确立国民党的专制统治)。(纲要上P126)

(2)内容:《训政纲领》

①由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;②行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;③国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

(3)实质:违背孙中山“主权在民”的初衷,是剥夺人民权利的国民党一党专政。

2.国民党“宪政”

(1)“制宪国大”

①召开:1946年11至12月,南京。

②内容:通过《中华民国宪法》。

③实质:国民党专制统治和蒋介石独裁的装饰品,进一步暴露国民党坚持独裁和内战的真面目。(纲要上P149)

(2)“行宪国大”

①召开:1948年,南京。

②内容:选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府。

③实质:披上“宪政”外衣的独裁统治,最终逃脱不了崩溃的命运。

※以图解史※

孙中山认为中国民主政治建设要经过军政、训政和宪政三个时期。各个时期,国民党的责任和任务不同。南京国民政府从1928年10月开始训政,1947年4月开始由训政向宪政过渡,1948年5月开始实施宪政。到中华人民共和国建立前,宪政共存在1年5个月,其实质是用“宪政”为国民党一党专制独裁统治作粉饰。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索

学习聚焦:中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的人民政权,为新中国的政权建设奠定坚实基础。

阶段 土地革命战争时期(1927—1937) 全面抗日战争时期(1937—1945) 解放战争时期(1945—1949)

制度类型 苏维埃代表制度 抗日民主制度 大行政区制度

条件 到1930年夏,全国已经建立起十几块农村革命根据地,分布在十多个省,各级苏维埃政权也陆续建立起来 1937年全面抗战爆发后,抗日民主根据地逐步扩大,有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区 解放战争期间,解放区日益扩大

制度探索 1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开(1)内容:①制定宪法大纲,通过土地法、劳动法等法令;②宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立;③推选毛泽东为临时中央政府主席(2)性质:苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦民众 边区政府(1)目的:适应抗日统一战线需要(2)政权建设:①设立边区政府,作为民国地方政府②设置各级参议会,推行抗日民主制度,边区政府委员由边区参议会选举产生③推行“三三制”原则,共产党与党外人士实行民主合作,在各级政权机关工作人员组成上,共产党员只占三分之一,实行“普遍、自由、直接、平等”的选举制度(纲要上P142) (1)政权建设:设置行政区为巩固新兴人民政权,东北、华北、中南、西北等地先后建立行政区,设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位(2)建国理论:发表《论人民民主专政》新中国成立前夕,毛泽东发表《论人民民主专政》,指出要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。这是对马克思国家学说的丰富和发展,为建立人民共和国奠定了理论和政策基础。(纲要上P156)

历史意义 中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,是创建人民革命政权的尝试 这些措施进一步巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权的建设 这些措施为新中国的政权建设奠定了坚实基础

※教材边角※

(3)毛泽东发表《论人民民主专政》,指出“资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一齐破了产。”(摘自教材P17史料阅读)资产阶级共和国方案在中国的破产表现有哪些?原因是什么?

答案:表现:中华民国南京临时政府被北洋军阀扼杀。抗战胜利前后中国民主党派希望建立资产阶级共和国的方案、中国共产党提出建立民主联合政府的主张均被国民党反动派断然拒绝半殖民地,不允许在中国建立资产阶级专政的资本主义社会。国民党统治集团是大地主、大资产阶级的政治代表,更不允许在中国建立资产阶级共和国。中国民族资产阶级本身的软弱性决定其不能实现建立资产阶级共和国的方案。

三、中华人民共和国的政治制度

学习聚焦:中华人民共和国的政治制度有根本政治制度和基本政治制度。中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。

(一)根本政治制度

阶段 人民代表大会制度

基础 1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》(1)会议:中国人民政治协商会议第一届全体会议(2)性质:新中国的建国纲领,具有临时宪法作用(3)规定:中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗(纲要上P156);人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

建立 (1)标志:1954年《中华人民共和国宪法》①会议:第一届全国人民代表大会第一次会议②规定:以国家根本大法的形式规定中国实行人民代表大会制度③原则:人民民主和社会主义④性质:第一部社会主义类型宪法(纲要上P160)(2)性质:以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式(3)作用:保证国家一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务管理,行使当家作主权力;推动社会主义民主与法制建设取得重要进展,促进社会主义工业化建设和改造顺利进行

曲折 (1)原因:受“左”倾指导思想影响(2)表现:1957年以后反右斗争扩大化,人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱;1966年以后“文化大革命”,人民代表大会制度遭到严重破坏和挫折

完善 (1)标志:1982年《中华人民共和国宪法》①会议:第五届全国人民代表大会第五次会议②规定:人民代表大会制度取得许多重要进展;改进选举制度,把直接选举人大代表的范围扩大到县一级,实行差额选举;扩大全国人大常委会的职权,固定任期,每届五年;赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力;等等③性质:一部具有民族特色和时代特色的社会主义宪法④意义:使社会主义民主政治建设进入新的阶段;是社会主义民主和法治建设的重要成果;集中反映全国各族人民的共同意志和根本利益;为全面开创社会主义现代化建设新局面提供坚实的法律基础;成为新中国治国安邦的总章程(2)作用:成为中国社会主义政治文明的重要载体;是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排

(二)基本政治制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

确立 (1)标志:1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议召开①内容:采用“中华人民共和国”国名;确定国旗、国徽和国歌;通过《中国人民政治协商会议共同纲领》;选举中央人民政府委员会②性质:中国人民政治协商会议是中共领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式(纲要上P155、156)(2)内容:①政党关系:中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心,各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共;②组织形式:人民政协是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织,基本职能是政治协商、民主监督和参政议政(3)特征:共产党领导、多党派合作,共产党执政,多党派参政

发展 (1)背景:1956年,社会主义改造基本完成后,中国阶级状况发生深刻变化(2)方针:中共中央提出“长期共存、互相监督”八字方针(3)意义:进一步确立社会主义条件下中国多党合作基本格局

完善 写入宪法:改革开放以后,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法,使得多党合作和政治协商走上制度化轨道

民族区域自治制度

含义 指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度

行政地位 依据各自治地方的地域大小和人口多少决定自治区与省同级,自治州与地级市同级,自治县与县同级

基层群众自治制度

含义 指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行群众自我管理、自我服务、自我教育

形成过程 在新中国成立后的民主实践中逐步形成,并首先发育于城市

(三)中国特色社会主义制度和国家治理体系

1.提出:2013年11月,中共十八届三中全会把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

2.发展:2019年10月,中共十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,突出强调中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度的最大优势。

3.特点:①坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体制机制有机结合起来;

②坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

③坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

4.评价:中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

※教材边角※

(4)1954年《中华人民共和国宪法》规定:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。(摘自教材P18史料阅读)这体现了什么原则?

答案:原则:人民民主 。

※比较辨析※

1.人大与政协的异同

项目 人大 政协

异 性质 国家权力机关 统一战线组织

职能 立法权、任免权、监督权、决定权 政治协商、民主监督、参政议政

效力 对有关重要问题提出议案、批评、意见、建议和纠正,对有关国家机关工作人员的违法犯罪行为提出罢免和责成司法机关依法追究法律责任,能够产生直接的法律后果 对有关重要问题进行协商,提出意见和建议,一般不产生直接的法律后果

同 都由生产资料公有制的经济基础决定;都要接受中国共产党领导;都体现人民民主专政的国家性质

2.人民代表大会制度与资产阶级议会制度的关系

项目 人民代表大会制度 资产阶级议会制度

异 经济基础 生产资料公有制 生产资料私有制

国家性质 人民民主专政的社会主义国家 资产阶级专政的资本主义国家

组织原则 民主集中制 分权制衡

政党地位 中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心。各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共 两党或多党轮流执政

同 都属于代议制;都掌握立法权;都体现人民主权原则

※概念解释※

国家治理体系和治理能力现代化

是继1964年周恩来在三届人大一次会议上提出要实现工业、农业、国防、科学技术“四个现代化”之后的第五个现代化。工业、农业、国防、科学技术现代化侧重国家硬实力,国家治理体系和治理能力现代化则是国家软实力,旨在最大程度激发中国的制度潜力。1992年,邓小平在南方谈话中说:“恐怕再有三十年的时间,我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。”2019年10月31日,中共十九届四中全会通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》是对1992年邓小平南方谈话的历史呼应。总结我国国家制度和国家治理体系具有13个方面显著优势,指出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标,即到中国共产党成立100年时,在各方面制度更加成熟更加定型上取得明显成效;到2035年,各方面制度更加完善,基本实现国家治理体系和治理能力现代化;到新中国成立100年时,全面实现国家治理体系和治理能力现代化,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

【教材问答】

【课时导图】

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理