3.1 DNA是主要的遗传物质课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.1 DNA是主要的遗传物质课件(共29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第1节 DNA是主要的遗传物质

通过肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染等实验认DNA是主要的遗传物质。

01

掌握肺炎链球菌体内和体外转化实验的过程和结论;体验探究生物遗传物质的实验思路;分析比较本节二大实验的实验方法和实验结论。

02

认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程,认同实验技术在证明DNA是遗传物质中的作用。

03

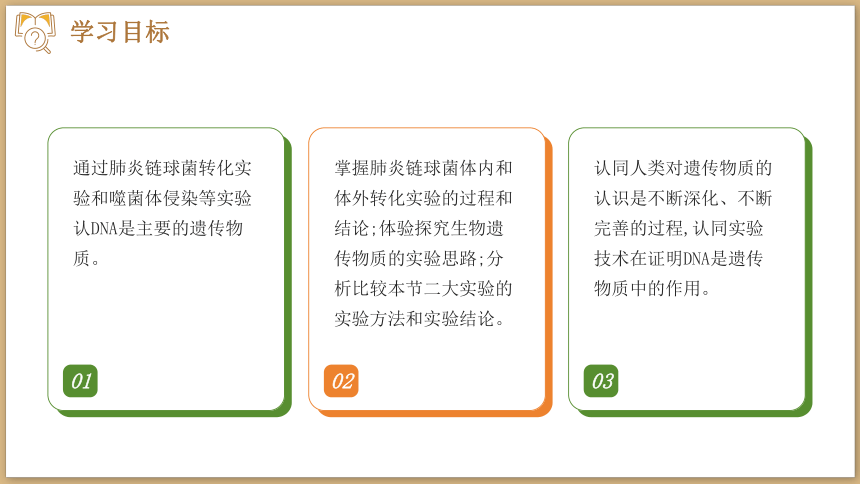

1

1866年

孟德尔发现遗传定律

遗传物质是蛋白质还是DNA

2

1891年

科学家描述减数分裂全过程

3

1903年

萨顿假说:基因和染色体存在平行关系

5

20世纪中叶

染色体主要由蛋白质和DNA组成

1909年

4

摩尔根证明:

基因在染色体上

重走遗传物质的探索之路

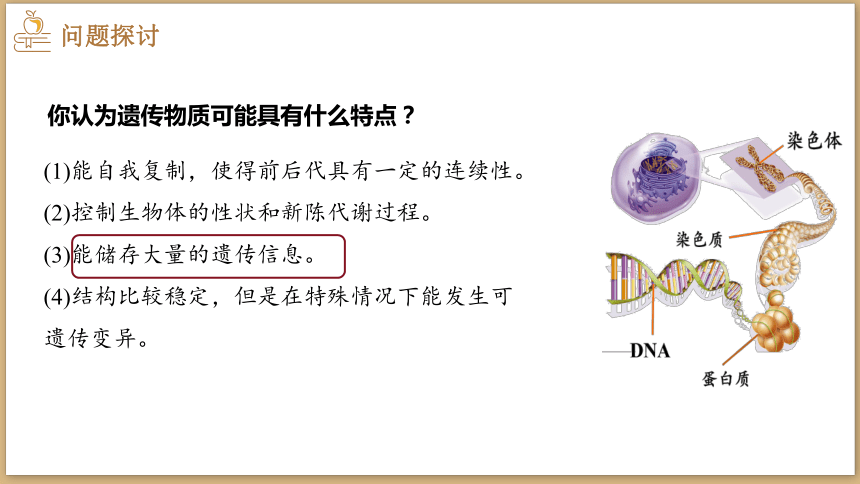

(1)能自我复制,使得前后代具有一定的连续性。

(2)控制生物体的性状和新陈代谢过程。

(3)能储存大量的遗传信息。

(4)结构比较稳定,但是在特殊情况下能发生可

遗传变异。

你认为遗传物质可能具有什么特点?

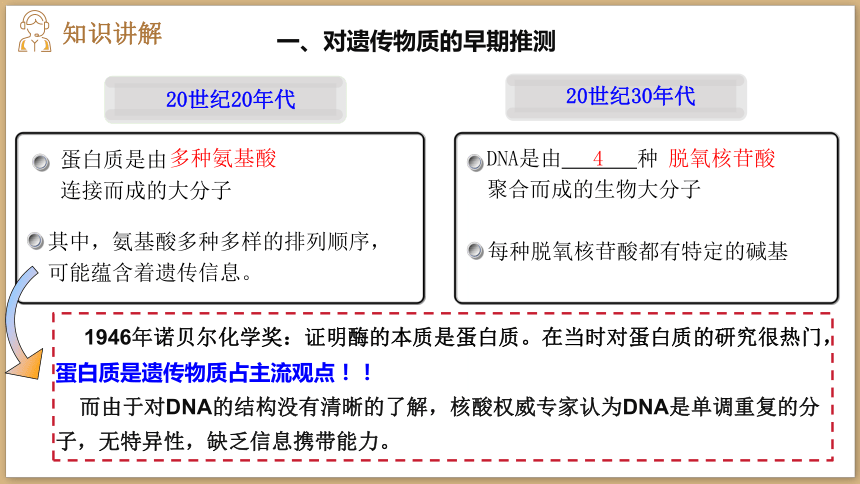

一、对遗传物质的早期推测

蛋白质是由 连接而成的大分子

其中,氨基酸多种多样的排列顺序,

可能蕴含着遗传信息。

20世纪20年代

20世纪30年代

DNA是由 种 聚合而成的生物大分子

每种脱氧核苷酸都有特定的碱基

1946年诺贝尔化学奖:证明酶的本质是蛋白质。在当时对蛋白质的研究很热门,蛋白质是遗传物质占主流观点!!

而由于对DNA的结构没有清晰的了解,核酸权威专家认为DNA是单调重复的分子,无特异性,缺乏信息携带能力。

多种氨基酸

4 脱氧核苷酸

大多数科学家认为——蛋白质是遗传物质

“我们表示怀疑!”

艾弗里

赫尔希

格里菲思

蔡斯

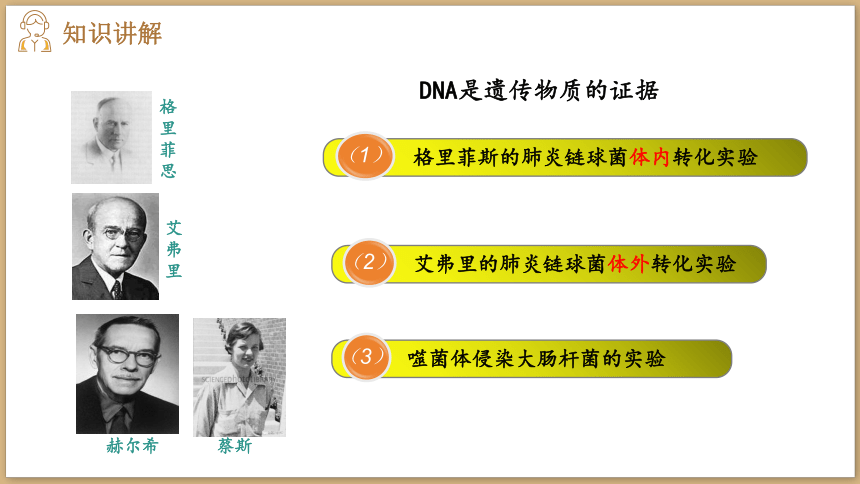

DNA是遗传物质的证据

格里菲思

艾弗里

赫尔希

蔡斯

噬菌体侵染大肠杆菌的实验

(3)

格里菲斯的肺炎链球菌体内转化实验

(1)

艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验

(2)

20世纪初,肺炎大爆发,美国每年有5万人因肺炎去世。而引发肺炎的罪魁祸首是肺炎链球菌。

肺炎链球菌能引起人的肺炎和呼吸系统的疾病。对小鼠也有极大的杀伤力,使小鼠患肺炎,并发败血症死亡。

肺炎链球菌

小鼠死亡

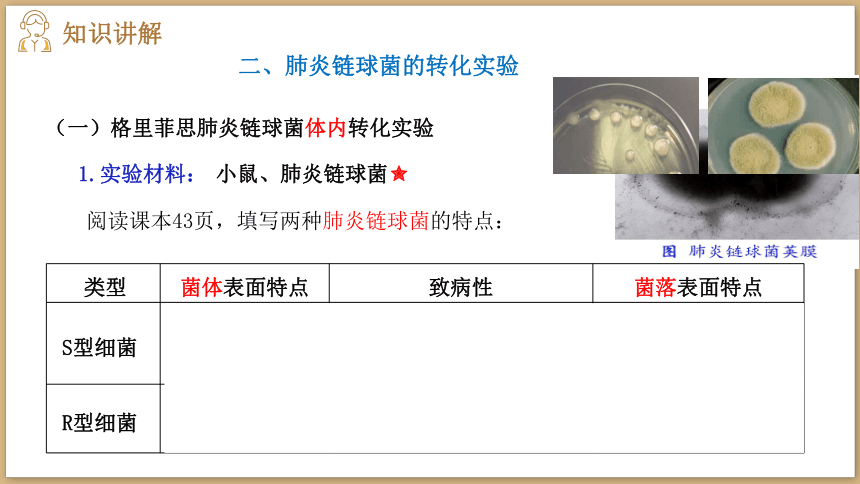

二、肺炎链球菌的转化实验

(一)格里菲思肺炎链球菌体内转化实验

小鼠、肺炎链球菌

阅读课本43页,填写两种肺炎链球菌的特点:

1.实验材料:

类型 菌体表面特点 致病性 菌落表面特点

S型细菌 有多糖荚膜 有致病性人患肺炎小鼠患肺炎,并发败血症 菌落表面光滑

R型细菌 无多糖荚膜 无致病性 菌落表面粗糙

2.实验过程

阅读教材43页内容,分析肺炎链球菌转化实验回答相关问题

(一)格里菲思肺炎链球菌体内转化实验

问题1:格里菲思实验自变量是什么 因变量是什么?

问题2:1、2组实验在整个实验中的作用,同时说明了什么?

问题3:2、3组的实验对照说明了什么?

问题4:依据1、3、4组推测导致小鼠死亡的S型活菌是怎么产生的?

第1组

不死亡

第2组

死亡

第3组

不死亡

第4组

死亡

注射R型

活细菌

注射S型

活细菌

注射加热致死的S型细菌

将R型活细菌与加热致死的S型细菌混合后注射

2.实验过程

问题1:格里菲思实验自变量是什么 因变量是什么?

问题2:1、2组实验在整个实验中的作用,同时说明了什么?

问题3:2、3组的实验对照说明了什么?

问题4:依据1、3、4组推测导致小鼠死亡的S型活菌是怎么产生的?

自变量:给小鼠注射的细菌种类及是否有活性;

因变量:小鼠是否能存活

对照作用。R型细菌无致病性。S型细菌有致病性能使小鼠死亡。

加热杀死的S型细菌无致病性。

加热杀死S型细菌使活R型细菌转化成S型细菌。

3.实验结论

格里菲思推断:加热杀死的S型菌含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——“转化因子”

问题6:转化因子和遗传物质之间又有何联系?

问题5:4组死亡小鼠体内,分离出大量S型活细菌,都是转化来的吗?

转化因子转化后出现的新性状可遗传,推测转化因子可能是遗传物质。

问题7:细胞中哪种物质是转化因子?如何设计实验证明?

多糖

加热杀死

的S型细菌

脂类

蛋白质

RNA

DNA

关键思路:把S型细菌的各种物质分开,单独的、直接的观察它们的作用。

含R型细菌的培养基

分别加入

R型细菌?

S型细菌?

观察菌落产生情况

加法原理

含R型细菌的培养基

提取液

全部加入

加入酶除去特定物质

R型细菌?

S型细菌?

观察菌落产生情况

减法原理

因当时的技术有限,并不能彻底提纯这些物质。因此用酶解法,将物质单个排除,观察剩余提取物的转化活性来寻找转化因子。

(二)艾弗里肺炎链球菌体外转化实验

减法原理

加法原理

含义:与常态比较,人为增加某种影响因

素的称为“加法原理”。

举例:“比较过氧化氢在不同条件下的

分解”

含义:与常态比较,人为去除某种影响因

素的称为“减法原理”。

举例:“艾弗里的肺炎链球菌转化实验”

每个实验组特异性去除了一种物质,

从而鉴定出DNA是遗传物质。

对照组

实验组

实验组

实验组

对照组

实验组

实验组

科学方法P46

艾弗里及同事将加热致死的S型菌破碎后,设法除去绝大部分蛋白质、糖类、和脂质,制成细胞提取物。

第一组

R型细菌

S型细菌

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

混合

第二至第四组

R型细菌

S型细菌

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

混合

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

第五组

只长R型细菌

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

混合

DNA酶

剩下:DNA、RNA、少量蛋白质、糖类、脂质等

(1)实验结论:

DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质

(2)转化原理和实质:

①既证明了DNA是遗传物质,同时证明了蛋白质等不是遗传物质。

②被转化的R型菌只是少量,培养基中R型菌的菌落占多数。

转化的原理和实质

转化原理

转化实质

加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活;DNA在加热过程中,双链解开,当缓慢冷却后,其结构可恢复。

总结

S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,即实现了基因重组。

基因重组

R型细菌转化为S型细菌的本质是什么?

S型菌

荚膜

控制荚膜形成的X基因

加热

杀死

被破坏的S型菌

X基因吸附在R型菌表面

X基因进入R型菌

重组

R型菌转化成S型菌

实现转化时遗传物质来自S型细菌,原料和能量均来自R型细菌。

二、肺炎链球菌的转化实验

实际上,艾弗里实验中无法真正去除蛋白质,纯度最高时仍存在0.02%蛋白质和DNA混在一起,因此有人对实验结论表示怀疑。

①格里菲斯-肺炎链球菌转化实验(体内转化实验)

②艾弗里-肺炎链球菌转化实验(体外转化实验)

已经加热致死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型细菌的活性物质——转化因子

DNA才是使R型菌产生稳定遗传变化的物质

三、噬菌体侵染细菌实验

有没有更好的材料、更好的方法能够将DNA和蛋白质分开,单独去观察它们的作用呢?

思考:

1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术,完成了另一个更具有说服力的实验。

①生物类别

②组成成分

③生活方式

④增殖过程

1.实验材料:

噬菌体和大肠杆菌

1.感染阶段:噬菌体利用尾部吸附在细菌的细胞壁,将遗传物质注入宿主细胞。

2.增殖阶段:在自身遗传物质的作用下,利用宿主细胞的物质和场所来合成自身成分,进行大量增殖。

3.成熟阶段:增殖到一定数量,宿主细胞裂解释放出大量子代噬菌体。

吸附

注入

合成

组装

释放

三、噬菌体侵染细菌实验

同位素标记法

哪一种物质进入了大肠杆菌体内?

DNA和蛋白质不能直接看到,怎么办?

放射性分别标记DNA和蛋白质

选择什么元素进行放射性标记

同位素标记法

32P标记的噬菌体

35S标记的噬菌体

主要组成元素

C、H、O、N、P

主要组成元素

C、H、O、N、S

2.实验方法:

3.噬菌体侵染细菌过程(赫尔希和蔡斯)

思考:能否用含35S、32P的培养基分别直接培养噬菌体的蛋白质和DNA?

若不能,请写出培养的过程?

+

培养

培养

35S标记的 _______

32P标记的 _______

T2噬菌体

T2噬菌体

T2噬

菌

体

+

培养

含32P的

_________

大肠杆菌

含32P的细菌培养基

大肠杆菌

含35S的

_________

大肠杆菌

含35S的细菌培养基

+

培养

大肠杆菌

甲组

乙组

35S标记的噬菌体

用35S标记的噬菌体与普通大肠杆菌混合

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很高

沉淀物放射性很低

子代噬菌体中无35S

实验结果分析 搅拌的目的

离心的目的

上清液放射性很高说明什么

沉淀物放射性很低说明什么

使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离

使噬菌体的蛋白质外壳与大肠杆菌分层

说明T2噬菌体中的蛋白质没有进入大肠杆菌

搅拌不充分

不能证明蛋白质不是遗传物质。

(1)甲组

32P标记的噬菌体

子代噬菌体中含32P

用32P标记的噬菌体与普通大肠杆菌混合

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很低

沉淀物放射性很高

实验结果分析 沉淀物放射性很高

上清液放射性很低

说明T2噬菌体中的DNA进入了大肠杆菌。

培养(保温)时间过短,部分噬菌体还未侵染细菌;

培养(保温)时间过长,部分子代噬菌体已经释放。

说明DNA是真正的遗传物质

(2)乙组

(2)实验过程中,两次涉及大肠杆菌,这两次涉及的大肠杆菌有什么区别?

第一次是有标记的大肠杆菌,第二次是未被标记的大肠杆菌。

(1)本实验采用的对照方法是什么?

对比实验(相互对照)。

(4)尽管艾弗里、赫尔希等人的实验方法不同,但其最关键的实验设计思路却有共同之处,你能否具体指出关键之处?

最关键的实验设计思路是设法把DNA与蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA和蛋白质的作用。

延伸思考

(3)能否用3H、14C标记噬菌体?

不能,因为C、H是DNA和蛋白质的共有元素,无法确认被标记的是何种物质。

4.两个经典实验的比较

艾弗里实验 噬菌体侵染细菌实验

处理方式

对照原则

实验结论

设计思路 直接分离

同位素标记法

S型细菌的分离物质分别与

R型细菌混合培养相互对照

分别标记噬菌体DNA和蛋白质

的两组实验相互对照

设法将DNA与其他物质分开,单独地直接研究各自不同的遗传功能

证明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质,但不能有效证明蛋白质不是遗传物质(蛋白质没有进入细菌体内)

思考:目前,已有充分的科学研究资料证明,绝大多数生物都是以DNA作为遗传物质的。只有DNA是遗传物质吗?HIV、烟草花叶病毒TMV是由RNA和蛋白质组成的,哪种物质是遗传物质?

四、DNA是主要的遗传物质

蛋白质

RNA

患病

不患病

得到全新病毒

不能得到病毒

判别生物体内核酸的种类及遗传物质

生物类型 所含核酸 遗传物质 举例

细胞生物

非细胞生物

绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有极少数生物的遗传物质是RNA。因此,DNA是主要的遗传物质。

第1节 DNA是主要的遗传物质

通过肺炎链球菌转化实验和噬菌体侵染等实验认DNA是主要的遗传物质。

01

掌握肺炎链球菌体内和体外转化实验的过程和结论;体验探究生物遗传物质的实验思路;分析比较本节二大实验的实验方法和实验结论。

02

认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程,认同实验技术在证明DNA是遗传物质中的作用。

03

1

1866年

孟德尔发现遗传定律

遗传物质是蛋白质还是DNA

2

1891年

科学家描述减数分裂全过程

3

1903年

萨顿假说:基因和染色体存在平行关系

5

20世纪中叶

染色体主要由蛋白质和DNA组成

1909年

4

摩尔根证明:

基因在染色体上

重走遗传物质的探索之路

(1)能自我复制,使得前后代具有一定的连续性。

(2)控制生物体的性状和新陈代谢过程。

(3)能储存大量的遗传信息。

(4)结构比较稳定,但是在特殊情况下能发生可

遗传变异。

你认为遗传物质可能具有什么特点?

一、对遗传物质的早期推测

蛋白质是由 连接而成的大分子

其中,氨基酸多种多样的排列顺序,

可能蕴含着遗传信息。

20世纪20年代

20世纪30年代

DNA是由 种 聚合而成的生物大分子

每种脱氧核苷酸都有特定的碱基

1946年诺贝尔化学奖:证明酶的本质是蛋白质。在当时对蛋白质的研究很热门,蛋白质是遗传物质占主流观点!!

而由于对DNA的结构没有清晰的了解,核酸权威专家认为DNA是单调重复的分子,无特异性,缺乏信息携带能力。

多种氨基酸

4 脱氧核苷酸

大多数科学家认为——蛋白质是遗传物质

“我们表示怀疑!”

艾弗里

赫尔希

格里菲思

蔡斯

DNA是遗传物质的证据

格里菲思

艾弗里

赫尔希

蔡斯

噬菌体侵染大肠杆菌的实验

(3)

格里菲斯的肺炎链球菌体内转化实验

(1)

艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验

(2)

20世纪初,肺炎大爆发,美国每年有5万人因肺炎去世。而引发肺炎的罪魁祸首是肺炎链球菌。

肺炎链球菌能引起人的肺炎和呼吸系统的疾病。对小鼠也有极大的杀伤力,使小鼠患肺炎,并发败血症死亡。

肺炎链球菌

小鼠死亡

二、肺炎链球菌的转化实验

(一)格里菲思肺炎链球菌体内转化实验

小鼠、肺炎链球菌

阅读课本43页,填写两种肺炎链球菌的特点:

1.实验材料:

类型 菌体表面特点 致病性 菌落表面特点

S型细菌 有多糖荚膜 有致病性人患肺炎小鼠患肺炎,并发败血症 菌落表面光滑

R型细菌 无多糖荚膜 无致病性 菌落表面粗糙

2.实验过程

阅读教材43页内容,分析肺炎链球菌转化实验回答相关问题

(一)格里菲思肺炎链球菌体内转化实验

问题1:格里菲思实验自变量是什么 因变量是什么?

问题2:1、2组实验在整个实验中的作用,同时说明了什么?

问题3:2、3组的实验对照说明了什么?

问题4:依据1、3、4组推测导致小鼠死亡的S型活菌是怎么产生的?

第1组

不死亡

第2组

死亡

第3组

不死亡

第4组

死亡

注射R型

活细菌

注射S型

活细菌

注射加热致死的S型细菌

将R型活细菌与加热致死的S型细菌混合后注射

2.实验过程

问题1:格里菲思实验自变量是什么 因变量是什么?

问题2:1、2组实验在整个实验中的作用,同时说明了什么?

问题3:2、3组的实验对照说明了什么?

问题4:依据1、3、4组推测导致小鼠死亡的S型活菌是怎么产生的?

自变量:给小鼠注射的细菌种类及是否有活性;

因变量:小鼠是否能存活

对照作用。R型细菌无致病性。S型细菌有致病性能使小鼠死亡。

加热杀死的S型细菌无致病性。

加热杀死S型细菌使活R型细菌转化成S型细菌。

3.实验结论

格里菲思推断:加热杀死的S型菌含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——“转化因子”

问题6:转化因子和遗传物质之间又有何联系?

问题5:4组死亡小鼠体内,分离出大量S型活细菌,都是转化来的吗?

转化因子转化后出现的新性状可遗传,推测转化因子可能是遗传物质。

问题7:细胞中哪种物质是转化因子?如何设计实验证明?

多糖

加热杀死

的S型细菌

脂类

蛋白质

RNA

DNA

关键思路:把S型细菌的各种物质分开,单独的、直接的观察它们的作用。

含R型细菌的培养基

分别加入

R型细菌?

S型细菌?

观察菌落产生情况

加法原理

含R型细菌的培养基

提取液

全部加入

加入酶除去特定物质

R型细菌?

S型细菌?

观察菌落产生情况

减法原理

因当时的技术有限,并不能彻底提纯这些物质。因此用酶解法,将物质单个排除,观察剩余提取物的转化活性来寻找转化因子。

(二)艾弗里肺炎链球菌体外转化实验

减法原理

加法原理

含义:与常态比较,人为增加某种影响因

素的称为“加法原理”。

举例:“比较过氧化氢在不同条件下的

分解”

含义:与常态比较,人为去除某种影响因

素的称为“减法原理”。

举例:“艾弗里的肺炎链球菌转化实验”

每个实验组特异性去除了一种物质,

从而鉴定出DNA是遗传物质。

对照组

实验组

实验组

实验组

对照组

实验组

实验组

科学方法P46

艾弗里及同事将加热致死的S型菌破碎后,设法除去绝大部分蛋白质、糖类、和脂质,制成细胞提取物。

第一组

R型细菌

S型细菌

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

混合

第二至第四组

R型细菌

S型细菌

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

混合

蛋白酶(或RNA酶、酯酶)

第五组

只长R型细菌

有R型细菌的培养基

S型细菌的细胞提取物

+

混合

DNA酶

剩下:DNA、RNA、少量蛋白质、糖类、脂质等

(1)实验结论:

DNA才是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质

(2)转化原理和实质:

①既证明了DNA是遗传物质,同时证明了蛋白质等不是遗传物质。

②被转化的R型菌只是少量,培养基中R型菌的菌落占多数。

转化的原理和实质

转化原理

转化实质

加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活;DNA在加热过程中,双链解开,当缓慢冷却后,其结构可恢复。

总结

S型细菌的DNA片段整合到R型细菌的DNA中,即实现了基因重组。

基因重组

R型细菌转化为S型细菌的本质是什么?

S型菌

荚膜

控制荚膜形成的X基因

加热

杀死

被破坏的S型菌

X基因吸附在R型菌表面

X基因进入R型菌

重组

R型菌转化成S型菌

实现转化时遗传物质来自S型细菌,原料和能量均来自R型细菌。

二、肺炎链球菌的转化实验

实际上,艾弗里实验中无法真正去除蛋白质,纯度最高时仍存在0.02%蛋白质和DNA混在一起,因此有人对实验结论表示怀疑。

①格里菲斯-肺炎链球菌转化实验(体内转化实验)

②艾弗里-肺炎链球菌转化实验(体外转化实验)

已经加热致死的S型细菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型细菌的活性物质——转化因子

DNA才是使R型菌产生稳定遗传变化的物质

三、噬菌体侵染细菌实验

有没有更好的材料、更好的方法能够将DNA和蛋白质分开,单独去观察它们的作用呢?

思考:

1952年,赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术,完成了另一个更具有说服力的实验。

①生物类别

②组成成分

③生活方式

④增殖过程

1.实验材料:

噬菌体和大肠杆菌

1.感染阶段:噬菌体利用尾部吸附在细菌的细胞壁,将遗传物质注入宿主细胞。

2.增殖阶段:在自身遗传物质的作用下,利用宿主细胞的物质和场所来合成自身成分,进行大量增殖。

3.成熟阶段:增殖到一定数量,宿主细胞裂解释放出大量子代噬菌体。

吸附

注入

合成

组装

释放

三、噬菌体侵染细菌实验

同位素标记法

哪一种物质进入了大肠杆菌体内?

DNA和蛋白质不能直接看到,怎么办?

放射性分别标记DNA和蛋白质

选择什么元素进行放射性标记

同位素标记法

32P标记的噬菌体

35S标记的噬菌体

主要组成元素

C、H、O、N、P

主要组成元素

C、H、O、N、S

2.实验方法:

3.噬菌体侵染细菌过程(赫尔希和蔡斯)

思考:能否用含35S、32P的培养基分别直接培养噬菌体的蛋白质和DNA?

若不能,请写出培养的过程?

+

培养

培养

35S标记的 _______

32P标记的 _______

T2噬菌体

T2噬菌体

T2噬

菌

体

+

培养

含32P的

_________

大肠杆菌

含32P的细菌培养基

大肠杆菌

含35S的

_________

大肠杆菌

含35S的细菌培养基

+

培养

大肠杆菌

甲组

乙组

35S标记的噬菌体

用35S标记的噬菌体与普通大肠杆菌混合

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很高

沉淀物放射性很低

子代噬菌体中无35S

实验结果分析 搅拌的目的

离心的目的

上清液放射性很高说明什么

沉淀物放射性很低说明什么

使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离

使噬菌体的蛋白质外壳与大肠杆菌分层

说明T2噬菌体中的蛋白质没有进入大肠杆菌

搅拌不充分

不能证明蛋白质不是遗传物质。

(1)甲组

32P标记的噬菌体

子代噬菌体中含32P

用32P标记的噬菌体与普通大肠杆菌混合

经短时间保温后用搅拌器搅拌

离心检测上清液和

沉淀物中的放射性物质

细菌裂解后检测子代噬菌体的放射性

上清液放射性很低

沉淀物放射性很高

实验结果分析 沉淀物放射性很高

上清液放射性很低

说明T2噬菌体中的DNA进入了大肠杆菌。

培养(保温)时间过短,部分噬菌体还未侵染细菌;

培养(保温)时间过长,部分子代噬菌体已经释放。

说明DNA是真正的遗传物质

(2)乙组

(2)实验过程中,两次涉及大肠杆菌,这两次涉及的大肠杆菌有什么区别?

第一次是有标记的大肠杆菌,第二次是未被标记的大肠杆菌。

(1)本实验采用的对照方法是什么?

对比实验(相互对照)。

(4)尽管艾弗里、赫尔希等人的实验方法不同,但其最关键的实验设计思路却有共同之处,你能否具体指出关键之处?

最关键的实验设计思路是设法把DNA与蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA和蛋白质的作用。

延伸思考

(3)能否用3H、14C标记噬菌体?

不能,因为C、H是DNA和蛋白质的共有元素,无法确认被标记的是何种物质。

4.两个经典实验的比较

艾弗里实验 噬菌体侵染细菌实验

处理方式

对照原则

实验结论

设计思路 直接分离

同位素标记法

S型细菌的分离物质分别与

R型细菌混合培养相互对照

分别标记噬菌体DNA和蛋白质

的两组实验相互对照

设法将DNA与其他物质分开,单独地直接研究各自不同的遗传功能

证明DNA是遗传物质,蛋白质不是遗传物质

证明DNA是遗传物质,但不能有效证明蛋白质不是遗传物质(蛋白质没有进入细菌体内)

思考:目前,已有充分的科学研究资料证明,绝大多数生物都是以DNA作为遗传物质的。只有DNA是遗传物质吗?HIV、烟草花叶病毒TMV是由RNA和蛋白质组成的,哪种物质是遗传物质?

四、DNA是主要的遗传物质

蛋白质

RNA

患病

不患病

得到全新病毒

不能得到病毒

判别生物体内核酸的种类及遗传物质

生物类型 所含核酸 遗传物质 举例

细胞生物

非细胞生物

绝大多数生物的遗传物质是DNA,只有极少数生物的遗传物质是RNA。因此,DNA是主要的遗传物质。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成