2016春高中语文(粤教版必修四)教学课件:第11课《变形记》 (共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(粤教版必修四)教学课件:第11课《变形记》 (共44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 544.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。导入新课1998年,英国BBC广播电视台作了一个系列节目,回顾20世纪的艺术经典,介绍100部20世纪最有影响的艺术作品,第一集介绍的作品是卡夫卡的《变形记》。究竟卡夫卡的《变形记》是一个怎样的故事,使得它有如此的魅力与影响呢?让我们走进这部作品,并从中找到答案。 卡夫卡 ·《变形记》学习目标1、从心理描写及细节描写等角度解读人物形象。?

2、通过了解背景、分析情节去把握小说的主题。

?3、认识小说所揭示的西方现代社会“现代人的困惑”,引导学生思考人的生存问题。重难点:?

1、能叙述大致故事情节,了解人物的性格特征。?

2、认识小说所揭示的西方现代社会“现代人的困惑”。?

3、分析荒诞的情节表现社会生活的本质。 <变形记>部分书影资料屏 我们就像物品,而不像活人,人的地位降低了,降低到禽兽虫豸那样悲惨的境地。

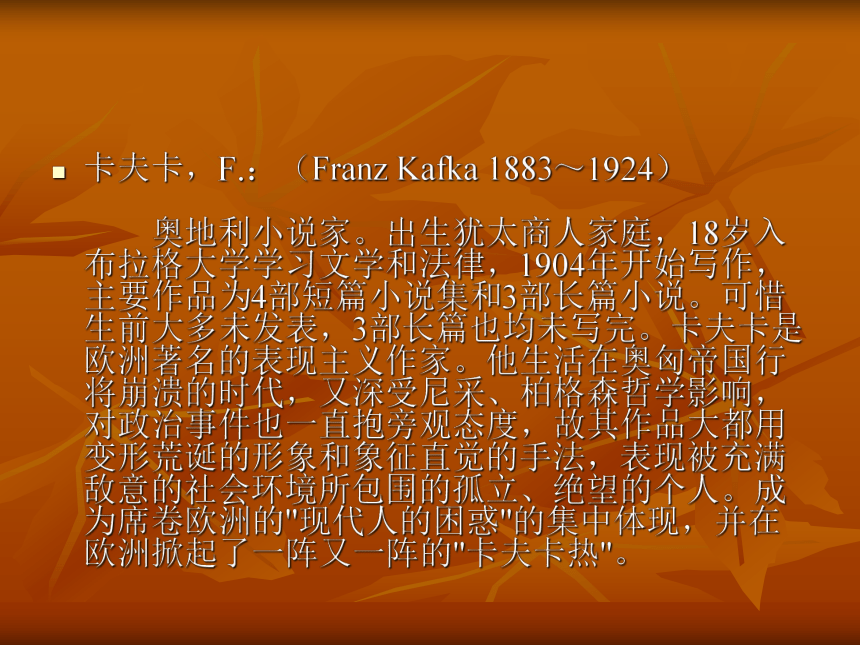

—弗兰茨·卡夫卡卡夫卡,F.:(Franz Kafka 1883~1924) 奥地利小说家。出生犹太商人家庭,18岁入布拉格大学学习文学和法律,1904年开始写作,主要作品为4部短篇小说集和3部长篇小说。可惜生前大多未发表,3部长篇也均未写完。卡夫卡是欧洲著名的表现主义作家。他生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,又深受尼采、柏格森哲学影响,对政治事件也一直抱旁观态度,故其作品大都用变形荒诞的形象和象征直觉的手法,表现被充满敌意的社会环境所包围的孤立、绝望的个人。成为席卷欧洲的"现代人的困惑"的集中体现,并在欧洲掀起了一阵又一阵的"卡夫卡热"。卡夫卡,F.:(Franz Kafka 1883~1924)一生遭遇 1、严厉的父亲——对父权制的恪守与背叛 2、失败的爱情——三次订婚与退婚——对世界与自我的绝望小说主题其最著名的作品有借小动物防备敌害的胆战心理,表现资本主义社会小人物时刻难以自保的精神状态和在充满敌意的环境中的孤立绝望情绪的短篇小说《地洞》(1923);

通过小职员萨姆沙突然变成一只使家人都厌恶的大甲虫的荒诞情节,表现现代社会把人变成奴隶乃至“非人”的“异化”现象的短篇小说《变形记》(1912);

写土地丈量员K在象征神秘权力或无形枷锁统治的城堡面前欲进不能,欲退不得,只能坐以待毙的长篇小说《城 堡》;

借银行职员约瑟夫·K莫明其妙被"捕",又莫明其妙被杀害的荒诞事件,揭露资本主义社会司法制度腐败及其反人民本质的长篇小说《审判》等。

(二)卡夫卡创作的基本特点

第一类作品描写了人性的压抑和扭曲。

有《判决》、《变形记》等。往往对通过隐藏在亲情、爱情等背后的生存真相的揭露,揭示“他人即地狱”(萨特语)。

(二)卡夫卡创作的基本特点第二方面的主题是揭示世界的荒谬和无理性。

这类作品有《乡村医生》、《地洞》等。主要以寓言的方式揭示人类生存于世的盲目感与毁灭感。(二)卡夫卡创作的基本特点第三方面的主题是对规则体制的揭露和反省。

这类作品有《审判》、《城堡》、《在流放地》等。这类小说以夸张的、极端的方式将“体制”、“秩序”这样一些外在的非常强有力的因素呈现出来。(二)卡夫卡创作的基本特点最后一个主题是充满了对超脱、对希望的绝望。

这样的小说有《饥饿艺术家》、《女歌手约瑟芬或耗子民族》等。这类小说充满了世纪末的黑暗情绪,认为任何人都不能逃出这荒谬的世界,也不可能逃出荒谬的规则,人生就是绝望。

课文主要内容 第一部分:写格里高尔发现自己变成“巨大的甲虫”,惊慌而又忧郁。父亲和妹妹发现后大为震惊,把他赶回自己的卧室。

第二部分:格里高尔变了,养成了甲虫的生活习性,却保留了人的意识。他失业了,仍旧关心怎样还清父亲的债务,送妹妹上音乐学院。可是,一个月后,他成了全家的累赘,家人都对他改变了态度。

第三部分:为了生存,家人只得出租房屋,以增加收入。一天,格里高尔被妹妹的琴声吸引,爬出来暴露在房客面前。全家大乱,房客要退租。全家人终于忍受不了格里高尔这个负担。妹妹终于提出把哥哥弄走。格里高尔又饿又病,陷入绝望,最后带着对家人的无限爱意死去了。父亲、母亲和妹妹开始过着自己养活自己的新生活。变成甲虫成为累赘绝望而死惊慌愤怒 逐渐憎恨 把他弄走 小说的情节线索格里高尔 家里亲人 1、挣钱养家,显示了忠诚、善良而富有责任感的个性;

2、争取自由,还清父债,追求时来运转、自由独立;

3、在无奈与平和之中追求另一种超脱——死亡。 格里高尔的人生观发现自己变成大甲虫焦虑、自责绝望、空洞、平和格里高尔的心理变化变形前生活沉重

工作艰辛

拼命还债

养活全家变形后活动艰难

无人理解

满身创痛

亲人厌弃格里高尔 善良忠厚

有责任感孤独无助痛苦绝望人物形象 格里高尔是个小人物。沉重的家庭负担和父亲的债务,压得他喘不过气来。他拼命地干活,却受老板的气。

格里高尔不但逃不脱外界的巨大压力,也逃不脱内心的束缚与规范。这种恐惧焦虑的情绪状态无疑是一种对现实的担忧与害怕。解雇的威胁,债务的压力,人情的冷暖,忧郁的累积,甚至一切无从猜测随时都可能落在自己头上的灾祸……这种危机感、孤独感、压抑感、灾难感……格里高尔为什么会变成甲虫?秘书主任惊骇逃走其他人的反映父 亲恼怒驱赶打击厌弃母 亲惊恐昏厥躲避冷漠妹 妹关心厌弃诅咒 家总是被人们形容为一个温馨的避风港湾。然而,当家中有一个无法动弹,完全无能为力,丧失了人的一切自主性的“虫”时。公司秘书逃跑,母亲晕倒。“父亲恶狠狠地捏紧拳头,仿佛要将格里高尔打回房间里去似的”,并且“无情地驱赶并发出嘘嘘声”赶他回房间,他被父亲推倒在房内跌得“血流如注”。 他孤独的心多么需要交流与慰藉,哪怕他成了一只甲虫,也渴望得到他人的关怀和爱心。可当他走出房门时,却被父亲用苹果轰炸。妹妹也逐渐由最初的同情而厌恶而憎恨,反复提出要摆脱这个“负担”。再没有比这种“本是同根生,相煎何太急”更悲惨的情形了。卡夫卡伸出无情之手,指出生活幽暗处那个令人惊悸的真相。 势利而冷漠的社会!

脆弱而虚伪的亲情!作品主旨 小说如此写格里高尔的“变形”,就写出了“人”遭受外在的灾难与打击的同时,还备尝来自“人”自身的蹂躏与拒斥,这就深刻地揭示人类生存的悲惨命运,从而也就揭示了两种“变形”的共同本质。描绘了资本主义社会中的“异化”现象。 物对人的统治,死的劳动对活的劳动的统治,产品对生产者的统治。

—马克思什么是 社会化的机器生产的出现对人的生存造成的威胁:他们由对生产体系的支配地位变成了被支配地位。

在文学作品里,表现在人与客观世界的关系中,要么人不接受世界,要么世界不接受人;表现在人的自身矛盾中,是人的自我失落与迷惘。 异化? 现代主义哲学思潮兴起以后,“异化”概念的内涵大为伸延,仿佛人类文明创造的一切努力都在向自身利益和愿望的反面转化,从而导致人的生存陷入更为全面、深刻的危机和困境,不仅表现在人与客观世界(社会的、自然的)的关系日趋异常和对立,而且人的主观世界也发生疑问,又面临“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”的困惑。 在人与人之间还没有取得和谐关系的世界里,人的变形也是一种象征,一切倒霉人的象征:人一旦遭遇不幸(丧失工作能力的疾病、伤残、政治袭击等),他就不再被社会承认,从而失去作为人的价值的"自我",成为无异于低等动物的"非人"。 象征了人与人之间命定的相互厌恶与敌视 。“异化 ”的深刻性 人弱小得不堪一击虫丧失了抗争的力量

整个世界都是异己

是社会绝对的弱者 卡夫卡作品所显现的世界,正是哲学家们想阐述的“异化”世界:作品中人的那种陌生感、孤独感、恐惧感、放逐感、压抑感;客观世界的那种障碍重重的“黏滞”性,那种无处不在的威权的可怖性,那种捉弄人的生命的“法”的滑稽性,那种屠害同类的凶残性……正是哲学家们想描绘而不能的令人沮丧的“异化”世界。 我能够摧毁一切障碍

——巴尔扎克一切障碍都能摧毁我

——卡 夫 卡《变形记》尖锐地接触到现实生活的几个方面:

“ 异 化 ” 现 象

人 的 灾 难 感

人 的 孤 独 感 名词解释表现主义:20世纪初流行于德、奥、北欧和俄国的一种文艺流派。他们对现实有盲目的反抗情绪,强调表现自我感受、个人主观感情,以过分夸张的形体或色彩发泄内心的苦闷,认为主观是唯一真实,否定现实世界的客观性,反对艺术的目的性。(三)《变形记》解读请同学思考三个问题:

1、格里高尔为什么要消灭自己?

2、格里高尔·萨姆莎的家庭为什么在他死后很快乐?怎么评价这种快乐?

3、假如你是他的家人。你怎样处理家人变成甲虫的问题。(三)《变形记》解读第一段重在展示“震惊”。

1.第一句话

“一天早晨格里高尔在不安的睡梦醒来,发现自己躺在床上变成一只巨大的甲虫”的意义。

荒诞语境

震惊体验

冷静叙事

分析格里高尔房间装饰:格里高尔实际上是一个庸庸碌碌的中产阶级的象征,他的趣味非常贫乏,他是一个最底层的人,没有很高要求,缺少高远志向,他的世界是很狭小的。

分析格里高尔变成甲虫后的具体行为举止,可以看出:他尽管有人的思想,但是他的行为完全是动物化的,这种矛盾性暗示了后面的悲剧人生。

第二段我们可以把他定位为“焦虑”

1、妹妹和格里高尔的关系

第一阶段,妹妹仍然把他当成人来处理,“一个盛满甜牛奶的盆子,上面浮着切碎的白面包”

第二阶段,妹妹给他送的,就是动物吃的东西了:“腐烂的苹果,昨天剩的肉,已经变成稠的硬结的白酱油,葡萄干,杏仁,一块两天前格里高尔准会说吃不得乳酪。”

第三阶段,他妹妹决定把他房里的家具全部搬走,以便他更好的爬行。完全把他看作动物。

2、人世间的残酷性:

A、格里高尔丧失了挣钱能力,这是他家人对他产生不满的基本出发点。

B、格里高尔变成甲虫是家庭的耻辱,使整个家庭陷入到焦虑之中。但焦虑的结果不是帮助格里高尔恢复人的形状,而是一步步驱赶他,塑造他,要将他坐实成为一只实实在在的甲虫。2、吃和住的细节: 他妹妹再也不考虑拿他喜欢的东西来喂他,只是在中午上班前匆匆忙忙把东西用脚踢进去,手头有什么就给他吃什么,到晚上,用扫把一下子扫出去,也不管他尝了几口,还是一动没动,而经常的情况是一动也没动;给他打扫是不能再马虎了,墙上到处是灰尘,脏东西。3、冲突高潮:

格里高尔除了死,已经无路可走,因为他完全变成一个无所事事、而且总是带来麻烦的累赘的怪物。他只剩下两种方式:一种自己消灭自己,一种被别人消灭。 第三段人与人之间的关系降到冰点 1、门的细节:

门是半掩的,能够让甲虫看到门里面家人生活的一切情形。通过这扇门,可以让人领悟到,一方面他们的确是为自己陷入困境自艾自怜,但另一方面他父亲穿制服,又是不断的提醒格里高尔,不断挤压格里高尔。4、格里高尔死后家人的欢乐: 每个人都是孤独的,利己的,自私的,每个人其实都无法得到救赎。欢乐的心情用残酷的东西烘托出来,而欢乐本身也反衬了这个残酷,人生的真相无非如此。局中人可能体会不到,发现不了,而艺术家的价值却在于他总能在幸福、欢乐中发掘出被遮蔽、被忽视的人类生存的真相,尽管这种真相也许是惨不忍睹的。 (四)如何理解“甲虫”的内涵: 甲虫的象征性内涵。

A、甲虫首先象征着被压抑的物质化的人。

B、甲虫象征的是阴暗的内心世界,

C、甲虫是一种无语的存在

(五)如何理解“孤独”?

《登幽州台歌》代表古人处在这种孤独境遇之中的想法。 ‘前不见古人,后不见来者,念天地之幽幽,独怆然而泪下’。这种孤独是建立在人与自然的对立之中,是人面对无边无际的时空产生出来的怅惘感觉,这种孤独是审美的孤独。

《孤独者》是人的信仰失落的孤独,一个人怀着宏大的理想去改造社会,改造世界,最终发现自己像一只苍蝇一样飞了一圈又回到原点,他是一种因为追逐自己认定的责任使命失败而产生的孤独,这种孤独不是让人产生悲凉感的,而是一种悲壮的孤独,而悲壮感往往又是属于英雄的。

在《变形记》中,孤独成为一种病症,是现代社会人类的民族、血缘、文化、伦理、亲情等被割裂、被瓦解后所产生的彻底的无依无靠的那样一种感觉,是互相隔膜的现代人在现代社会中的一种普遍化的病症。

2、通过了解背景、分析情节去把握小说的主题。

?3、认识小说所揭示的西方现代社会“现代人的困惑”,引导学生思考人的生存问题。重难点:?

1、能叙述大致故事情节,了解人物的性格特征。?

2、认识小说所揭示的西方现代社会“现代人的困惑”。?

3、分析荒诞的情节表现社会生活的本质。 <变形记>部分书影资料屏 我们就像物品,而不像活人,人的地位降低了,降低到禽兽虫豸那样悲惨的境地。

—弗兰茨·卡夫卡卡夫卡,F.:(Franz Kafka 1883~1924) 奥地利小说家。出生犹太商人家庭,18岁入布拉格大学学习文学和法律,1904年开始写作,主要作品为4部短篇小说集和3部长篇小说。可惜生前大多未发表,3部长篇也均未写完。卡夫卡是欧洲著名的表现主义作家。他生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,又深受尼采、柏格森哲学影响,对政治事件也一直抱旁观态度,故其作品大都用变形荒诞的形象和象征直觉的手法,表现被充满敌意的社会环境所包围的孤立、绝望的个人。成为席卷欧洲的"现代人的困惑"的集中体现,并在欧洲掀起了一阵又一阵的"卡夫卡热"。卡夫卡,F.:(Franz Kafka 1883~1924)一生遭遇 1、严厉的父亲——对父权制的恪守与背叛 2、失败的爱情——三次订婚与退婚——对世界与自我的绝望小说主题其最著名的作品有借小动物防备敌害的胆战心理,表现资本主义社会小人物时刻难以自保的精神状态和在充满敌意的环境中的孤立绝望情绪的短篇小说《地洞》(1923);

通过小职员萨姆沙突然变成一只使家人都厌恶的大甲虫的荒诞情节,表现现代社会把人变成奴隶乃至“非人”的“异化”现象的短篇小说《变形记》(1912);

写土地丈量员K在象征神秘权力或无形枷锁统治的城堡面前欲进不能,欲退不得,只能坐以待毙的长篇小说《城 堡》;

借银行职员约瑟夫·K莫明其妙被"捕",又莫明其妙被杀害的荒诞事件,揭露资本主义社会司法制度腐败及其反人民本质的长篇小说《审判》等。

(二)卡夫卡创作的基本特点

第一类作品描写了人性的压抑和扭曲。

有《判决》、《变形记》等。往往对通过隐藏在亲情、爱情等背后的生存真相的揭露,揭示“他人即地狱”(萨特语)。

(二)卡夫卡创作的基本特点第二方面的主题是揭示世界的荒谬和无理性。

这类作品有《乡村医生》、《地洞》等。主要以寓言的方式揭示人类生存于世的盲目感与毁灭感。(二)卡夫卡创作的基本特点第三方面的主题是对规则体制的揭露和反省。

这类作品有《审判》、《城堡》、《在流放地》等。这类小说以夸张的、极端的方式将“体制”、“秩序”这样一些外在的非常强有力的因素呈现出来。(二)卡夫卡创作的基本特点最后一个主题是充满了对超脱、对希望的绝望。

这样的小说有《饥饿艺术家》、《女歌手约瑟芬或耗子民族》等。这类小说充满了世纪末的黑暗情绪,认为任何人都不能逃出这荒谬的世界,也不可能逃出荒谬的规则,人生就是绝望。

课文主要内容 第一部分:写格里高尔发现自己变成“巨大的甲虫”,惊慌而又忧郁。父亲和妹妹发现后大为震惊,把他赶回自己的卧室。

第二部分:格里高尔变了,养成了甲虫的生活习性,却保留了人的意识。他失业了,仍旧关心怎样还清父亲的债务,送妹妹上音乐学院。可是,一个月后,他成了全家的累赘,家人都对他改变了态度。

第三部分:为了生存,家人只得出租房屋,以增加收入。一天,格里高尔被妹妹的琴声吸引,爬出来暴露在房客面前。全家大乱,房客要退租。全家人终于忍受不了格里高尔这个负担。妹妹终于提出把哥哥弄走。格里高尔又饿又病,陷入绝望,最后带着对家人的无限爱意死去了。父亲、母亲和妹妹开始过着自己养活自己的新生活。变成甲虫成为累赘绝望而死惊慌愤怒 逐渐憎恨 把他弄走 小说的情节线索格里高尔 家里亲人 1、挣钱养家,显示了忠诚、善良而富有责任感的个性;

2、争取自由,还清父债,追求时来运转、自由独立;

3、在无奈与平和之中追求另一种超脱——死亡。 格里高尔的人生观发现自己变成大甲虫焦虑、自责绝望、空洞、平和格里高尔的心理变化变形前生活沉重

工作艰辛

拼命还债

养活全家变形后活动艰难

无人理解

满身创痛

亲人厌弃格里高尔 善良忠厚

有责任感孤独无助痛苦绝望人物形象 格里高尔是个小人物。沉重的家庭负担和父亲的债务,压得他喘不过气来。他拼命地干活,却受老板的气。

格里高尔不但逃不脱外界的巨大压力,也逃不脱内心的束缚与规范。这种恐惧焦虑的情绪状态无疑是一种对现实的担忧与害怕。解雇的威胁,债务的压力,人情的冷暖,忧郁的累积,甚至一切无从猜测随时都可能落在自己头上的灾祸……这种危机感、孤独感、压抑感、灾难感……格里高尔为什么会变成甲虫?秘书主任惊骇逃走其他人的反映父 亲恼怒驱赶打击厌弃母 亲惊恐昏厥躲避冷漠妹 妹关心厌弃诅咒 家总是被人们形容为一个温馨的避风港湾。然而,当家中有一个无法动弹,完全无能为力,丧失了人的一切自主性的“虫”时。公司秘书逃跑,母亲晕倒。“父亲恶狠狠地捏紧拳头,仿佛要将格里高尔打回房间里去似的”,并且“无情地驱赶并发出嘘嘘声”赶他回房间,他被父亲推倒在房内跌得“血流如注”。 他孤独的心多么需要交流与慰藉,哪怕他成了一只甲虫,也渴望得到他人的关怀和爱心。可当他走出房门时,却被父亲用苹果轰炸。妹妹也逐渐由最初的同情而厌恶而憎恨,反复提出要摆脱这个“负担”。再没有比这种“本是同根生,相煎何太急”更悲惨的情形了。卡夫卡伸出无情之手,指出生活幽暗处那个令人惊悸的真相。 势利而冷漠的社会!

脆弱而虚伪的亲情!作品主旨 小说如此写格里高尔的“变形”,就写出了“人”遭受外在的灾难与打击的同时,还备尝来自“人”自身的蹂躏与拒斥,这就深刻地揭示人类生存的悲惨命运,从而也就揭示了两种“变形”的共同本质。描绘了资本主义社会中的“异化”现象。 物对人的统治,死的劳动对活的劳动的统治,产品对生产者的统治。

—马克思什么是 社会化的机器生产的出现对人的生存造成的威胁:他们由对生产体系的支配地位变成了被支配地位。

在文学作品里,表现在人与客观世界的关系中,要么人不接受世界,要么世界不接受人;表现在人的自身矛盾中,是人的自我失落与迷惘。 异化? 现代主义哲学思潮兴起以后,“异化”概念的内涵大为伸延,仿佛人类文明创造的一切努力都在向自身利益和愿望的反面转化,从而导致人的生存陷入更为全面、深刻的危机和困境,不仅表现在人与客观世界(社会的、自然的)的关系日趋异常和对立,而且人的主观世界也发生疑问,又面临“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”的困惑。 在人与人之间还没有取得和谐关系的世界里,人的变形也是一种象征,一切倒霉人的象征:人一旦遭遇不幸(丧失工作能力的疾病、伤残、政治袭击等),他就不再被社会承认,从而失去作为人的价值的"自我",成为无异于低等动物的"非人"。 象征了人与人之间命定的相互厌恶与敌视 。“异化 ”的深刻性 人弱小得不堪一击虫丧失了抗争的力量

整个世界都是异己

是社会绝对的弱者 卡夫卡作品所显现的世界,正是哲学家们想阐述的“异化”世界:作品中人的那种陌生感、孤独感、恐惧感、放逐感、压抑感;客观世界的那种障碍重重的“黏滞”性,那种无处不在的威权的可怖性,那种捉弄人的生命的“法”的滑稽性,那种屠害同类的凶残性……正是哲学家们想描绘而不能的令人沮丧的“异化”世界。 我能够摧毁一切障碍

——巴尔扎克一切障碍都能摧毁我

——卡 夫 卡《变形记》尖锐地接触到现实生活的几个方面:

“ 异 化 ” 现 象

人 的 灾 难 感

人 的 孤 独 感 名词解释表现主义:20世纪初流行于德、奥、北欧和俄国的一种文艺流派。他们对现实有盲目的反抗情绪,强调表现自我感受、个人主观感情,以过分夸张的形体或色彩发泄内心的苦闷,认为主观是唯一真实,否定现实世界的客观性,反对艺术的目的性。(三)《变形记》解读请同学思考三个问题:

1、格里高尔为什么要消灭自己?

2、格里高尔·萨姆莎的家庭为什么在他死后很快乐?怎么评价这种快乐?

3、假如你是他的家人。你怎样处理家人变成甲虫的问题。(三)《变形记》解读第一段重在展示“震惊”。

1.第一句话

“一天早晨格里高尔在不安的睡梦醒来,发现自己躺在床上变成一只巨大的甲虫”的意义。

荒诞语境

震惊体验

冷静叙事

分析格里高尔房间装饰:格里高尔实际上是一个庸庸碌碌的中产阶级的象征,他的趣味非常贫乏,他是一个最底层的人,没有很高要求,缺少高远志向,他的世界是很狭小的。

分析格里高尔变成甲虫后的具体行为举止,可以看出:他尽管有人的思想,但是他的行为完全是动物化的,这种矛盾性暗示了后面的悲剧人生。

第二段我们可以把他定位为“焦虑”

1、妹妹和格里高尔的关系

第一阶段,妹妹仍然把他当成人来处理,“一个盛满甜牛奶的盆子,上面浮着切碎的白面包”

第二阶段,妹妹给他送的,就是动物吃的东西了:“腐烂的苹果,昨天剩的肉,已经变成稠的硬结的白酱油,葡萄干,杏仁,一块两天前格里高尔准会说吃不得乳酪。”

第三阶段,他妹妹决定把他房里的家具全部搬走,以便他更好的爬行。完全把他看作动物。

2、人世间的残酷性:

A、格里高尔丧失了挣钱能力,这是他家人对他产生不满的基本出发点。

B、格里高尔变成甲虫是家庭的耻辱,使整个家庭陷入到焦虑之中。但焦虑的结果不是帮助格里高尔恢复人的形状,而是一步步驱赶他,塑造他,要将他坐实成为一只实实在在的甲虫。2、吃和住的细节: 他妹妹再也不考虑拿他喜欢的东西来喂他,只是在中午上班前匆匆忙忙把东西用脚踢进去,手头有什么就给他吃什么,到晚上,用扫把一下子扫出去,也不管他尝了几口,还是一动没动,而经常的情况是一动也没动;给他打扫是不能再马虎了,墙上到处是灰尘,脏东西。3、冲突高潮:

格里高尔除了死,已经无路可走,因为他完全变成一个无所事事、而且总是带来麻烦的累赘的怪物。他只剩下两种方式:一种自己消灭自己,一种被别人消灭。 第三段人与人之间的关系降到冰点 1、门的细节:

门是半掩的,能够让甲虫看到门里面家人生活的一切情形。通过这扇门,可以让人领悟到,一方面他们的确是为自己陷入困境自艾自怜,但另一方面他父亲穿制服,又是不断的提醒格里高尔,不断挤压格里高尔。4、格里高尔死后家人的欢乐: 每个人都是孤独的,利己的,自私的,每个人其实都无法得到救赎。欢乐的心情用残酷的东西烘托出来,而欢乐本身也反衬了这个残酷,人生的真相无非如此。局中人可能体会不到,发现不了,而艺术家的价值却在于他总能在幸福、欢乐中发掘出被遮蔽、被忽视的人类生存的真相,尽管这种真相也许是惨不忍睹的。 (四)如何理解“甲虫”的内涵: 甲虫的象征性内涵。

A、甲虫首先象征着被压抑的物质化的人。

B、甲虫象征的是阴暗的内心世界,

C、甲虫是一种无语的存在

(五)如何理解“孤独”?

《登幽州台歌》代表古人处在这种孤独境遇之中的想法。 ‘前不见古人,后不见来者,念天地之幽幽,独怆然而泪下’。这种孤独是建立在人与自然的对立之中,是人面对无边无际的时空产生出来的怅惘感觉,这种孤独是审美的孤独。

《孤独者》是人的信仰失落的孤独,一个人怀着宏大的理想去改造社会,改造世界,最终发现自己像一只苍蝇一样飞了一圈又回到原点,他是一种因为追逐自己认定的责任使命失败而产生的孤独,这种孤独不是让人产生悲凉感的,而是一种悲壮的孤独,而悲壮感往往又是属于英雄的。

在《变形记》中,孤独成为一种病症,是现代社会人类的民族、血缘、文化、伦理、亲情等被割裂、被瓦解后所产生的彻底的无依无靠的那样一种感觉,是互相隔膜的现代人在现代社会中的一种普遍化的病症。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》