2016春高中语文(粤教版必修四)教学课件:第14课《孔孟两章》 (共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(粤教版必修四)教学课件:第14课《孔孟两章》 (共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-06 20:48:34 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。导入新课对于孔子,大家都是很熟悉的了。孔子(公元前551~前479)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。他是我国春秋末期著名的思想家、政治家和教育家,也是儒家学派的创始人,公认为世界文化名人之一。他有写过什么书???体现孔子思想的《论语》并不是孔子自己写的,而是在他逝世后,他的弟子及再传弟子记录其言行的文集。从宋朝开始,就有“半部《论语》治天下”的说法。如果你想了解中国的历史,你就不能不了解孔子;如果你想研究中国的文化,你就不能不研究《论语》,它是中国文化的一座宝库。它那博大精深的思想,历经千年不朽。1998年1月,全世界诺贝尔奖获得者集会巴黎,发表宣言说:“如果人类要在21世纪继续生存下去,必须回头两千五百年,去吸取孔子的智慧。”现在就让我们一起走近孔子,去沐浴他那神圣的智慧之光。孔孟两章学习目标1.理解归纳文言词语、掌握文言句式特点?????

2.通过读解课文,以合作探究的手段帮助学生理解“王道”“仁政”。?????

3.领会孔孟的政治理念;初步了解儒家之“和”在当今社会的现实意义。?重、难点:

?1.文言词语的理解归纳及文言句式特点的掌握;?

2.对孔子基本政治主张的理解。孔子(551-479)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。中国历史上最重要的思想家,中国第一个伟大的教育家。

《论语》是记载孔子及其弟子言行的书,是儒家的重要经典著作。孔子的思想思想上,以“仁”为核心,崇礼反法;政治上,提倡仁义忠恕,以德治国;生活上,主张“温良恭俭让”;教育上,开创私学,有教无类,因材施教。孔子的思想:

一、“仁”的政治思想和伦理观念:

均、和、安。(己所不欲,勿施于人)

二、教育思想:

有教无类、因材施教、学而不厌,诲人不倦四书五经四书:《论语》《大学》 《中庸》《孟子》

五经:《诗》《书》 《礼》 《易》 《春秋》关于《论语》——《论语》是儒家“四书”(另《大学》《中庸》《孟子》)之一,是孔子弟子及其后学者汇集整理而成的语录体文集,记录了孔子及其弟子们的言行。

论:编录

古语:半部《论语》治天下。

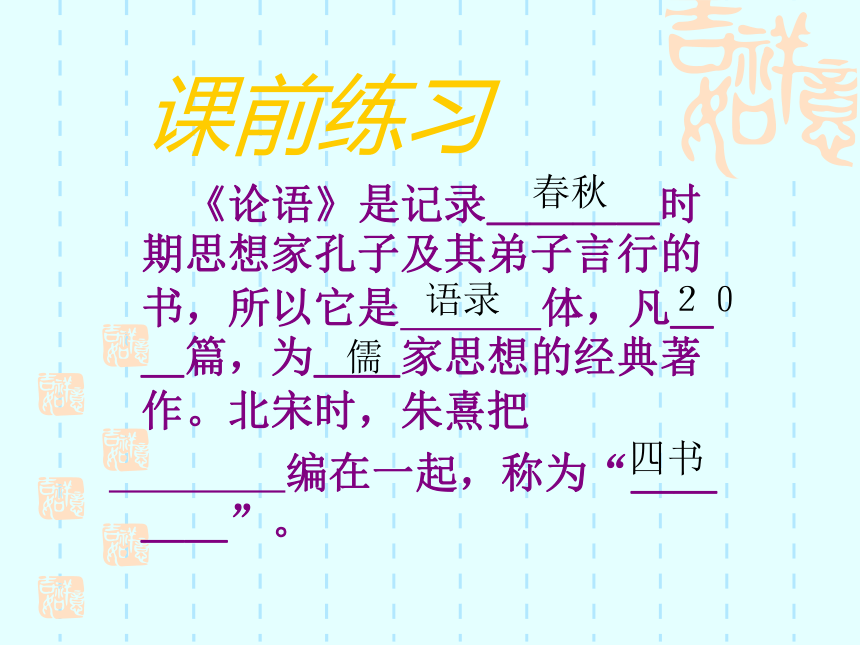

儒家六经:《诗》《书》 《礼》 《易》 《乐》 《春秋》 《论语》是记录____时期思想家孔子及其弟子言行的书,所以它是 体,凡__篇,为__家思想的经典著作。北宋时,朱熹把

编在一起,称为“____”。课前练习春秋语录20儒四书生字词颛臾(zhuān yú)

虎兕(sì)

柙(xiá)

椟(dú)1文章中孔子和两位学生的对话是围绕什么展开的?

2孔子为什么反对征伐颛臾?

3从文中可以看出孔子是一个怎样的人?1该不该伐颛臾?

2颛臾受先王之封,不可伐;颛臾是鲁国附属国,

伐;颛臾是社稷之臣,不能伐。

3坚持原则,推崇礼治,当仁不让。重点实词解释

陈力就列,不能者止()

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣()

且尔言过矣()

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞()

盖均无贫,和无寡,安无倾()不去,不任职辅助,辅助者错,错误厌恶,憎恨倾覆词类活用理解则修文德以来之()

既来之,则安之()()使动用法,使……来使动用法:使……来使动用法:使……安定文言句式翻译 何以伐为?

无乃尔是过与?

是社稷之臣也。为什么还要攻打它呢?反问句恐怕该责备你吧!宾语前置

恐怕这是你的过错吧!这正是和鲁国共安危存亡的藩属。判断句

成语理解与积累祸起萧墙

不患寡而患不均

既来之,则安之

分崩离析指祸乱发生在家里。比喻内部发生祸乱。

萧墙:古代宫室内当门的小墙。一个国家不害怕贫穷,而害怕不平均。既然使他们来了,就得使他们安心。崩塌解体,四分五裂。形容国家或集团分裂瓦解。1.孔子对冉有、子路和季氏的态度有没有区别?

2.研读课文第六自然段,分小组从文中找出孔子治国安邦的主张并作简要评价。

对冉有、子路是责其“过”;对季氏是斥其祸。不患寡而患不均,不患贫而患不安。远人不服,

则修文德以来之。对内,做到均安民和;对外,

施德行教,使人归顺。这就是孔子的仁政思想和

治国主张。拓展延伸1998年1月,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会,发表宣言:“人类要在21世纪生存下去,必须回头2500年,去汲取孔子的智慧。”请你说说我们当代人,应该从本文或《论语》中获得什么样的生存和发展的启示。课后作业

请读《论语》,写一篇短文来阐说上题。不少于200字

背诵第五、六段。练习选择

1、找出加点词词义不同的项(??? )

A、无乃尔是过与????????????? B、是社稷之臣也

C、是谁之过与??????????????? D、夫如是,远人不服A2、与“冉有、季路见于孔子”中“见”意义不相同的是(? )

A、夜缒而出,见秦伯????????? B、左师触龙愿见太后????????? C、风吹草低见牛羊????????????

D、于是入朝见威王??????????? E、见笑于大方之家 ??????C、E3、找出加点词用法不同的项(??? )

A、危而不扶,颠而不持?????????????????????

B、今夫颛臾,固而近于资

C、君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞?????????

D、相夫子,远人不服而不能来也B4、与“无乃尔是过与”句式不相同的一项是(? )

A、唯才是举??? B、唯利是图???? C、何以伐为???? D、地利不如人和D5、与“是谁之过(责任)与?”中“过”用法和意义相同的是(? )

A、无乃尔是过与?????? B、闻过则喜 ????

?C、过故人庄???

?D、且尔言过矣???????? E、过犹不及B6、与“不能者止(不去做官)”中“止”意义相同的是( )

A、笑而止之曰???????

B、可以仕则仕,可以止则止

C、止有剩骨?????????

D、或百步而后止B7、与“君子疾夫舍曰‘欲之’而必为之辞”中“疾”意思相同的是( )

A、积劳成疾????? B、痛心疾首???? C、疾风劲草????

D、疾恶如仇????? E、曾不能疾走 D下列字的注音在文中正确无误的一组是( )B参考译文 季氏准备攻打颛臾。冉有、子路两人谒见孔子,说道:“季氏准备对颛臾使用兵力。”

孔子道:“冉求!恐怕该责备你了。那颛臾,从前先王把它当作东蒙山的主祭,而且它地处鲁国境内。这是鲁国的臣属,为什么要讨伐它呢?”

冉有说:“季孙要这么干,我们两人本来都不同意。”

孔子说:“冉有!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能这样做则不担任那职务。’盲人遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀扶,那何必要用那个做相的人呢?况且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,龟甲和玉器在匣子里被毁坏,这是谁的责任呢?”

冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近费城,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的祸害。”

孔子说:“冉有!君子厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口(来搪塞态度)的人。我听说士大夫都有自己的封地,他们不怕贫困而怕分配不均匀,不怕人口少而怕不安定。财物分配公平合理,就没有贫穷;上下和睦,就不必担心人少;社会安定,国家就没有倾覆的危险。依照这个道理,原来的远方的人不归服,就发扬文治教化来使他归服;使他来了之后,就要使他安定下来。如今由与求两人辅佐季孙,远方的人不归服,却不能使他们来;国家四分五裂而不能保持它的稳定统一;反而在境内策划兴起干戈。我恐怕季孙氏的忧虑,不在颛臾,而是在鲁国内部。” 寡人之于国也

——孟子生字词王好(hào)战 弃甲曳(yè)兵

数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池 鸡豚(tún)狗彘(zhì)之畜(xù)

谨庠(xiáng)序之教 孝悌(tì)之义

然而不王(wàng)者 涂有饿殍(piǎo)孟子和梁惠王的问答是围绕着什么话题展开的?

梁惠王认为自己做得怎样?他的自我评价如何?治国之政

尽心、无如寡人之用心者——民不加多

孟子对此又是如何评价的?孟子用了什么样的说理方法引入自己的话语思路?

驳服了梁惠王后,孟子提出了自己的政治主张,如果用一个词来概括,是什么?

五十步笑百步——是亦走也——无望民之多于邻国

也

取类比喻,请君入瓮:“王好战,请以战喻”。

王道什么是孟子提倡的王道?怎样才能达到王道?

文章最后一段主要起什么作用?

使民养生丧死无憾(王道之始)——七十者

衣帛食肉,黎民不饥不寒(王道之达)回扣梁惠王的话题,揭示梁惠王“民不加多”

(未得民心!)的原因:真正的尽心是养民

爱民,负起保民的责任,如此则“天下之民至

焉”。

养民而王,爱民而王,保民而王重点实词解释

邻国之民不加少

弃甲曳兵而走

直不百步也

狗彘食人食而不知检

非我也,岁也 更,更加兵器只是,不过约束年成重点虚词理解于

寡人之于国也

移其粟于河内

颁白者不负戴于道路也

是何异于刺人而杀之 介词,对于介词,到

介词,在介词,与……相比以

王好战,请以战喻

以五十步笑百步,则何如

斧斤以时入山林

五亩之宅,树之以桑 介词,用

介词,凭、因

介词,按照介词,把、将

之

寡人之于国也

无如寡人之用心者

寡人之民不加多

则无望民之多于邻国也

是何异于刺人而杀之

音节助词 我对于国家

指示代词,这样、这么助词,的助词,取消句子独立性

代词,他词类活用理解

填然鼓之,兵刃既接

五十者可以衣帛矣

谨庠序之教

然而不王者,未之有也

王无罪岁,斯天下之民至焉 名词作动词:名词作动词,击鼓名词作动词,穿

形容词作动词:认真到从事

名词作动词:一统天下

归咎,归罪文言句式翻译

或百步而后止,或五十步而后止

直不百步耳,是亦走也

非我也,兵也。有的跑了一百步然后停下来,有的跑了五十步

然后停下来。省谓语

只是不到一百步罢了,这也是逃跑啊!不是我,是兵器啊!

成语理解与积累

弃甲曳兵 丢弃盔甲,拖着兵器逃跑。形容打了败仗狼狈逃跑的样子。

五十步笑百步 作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。

拓展延伸

1.假如时光倒流,你回到孟子的时代,有机会访问孟子,你会向他提什么问题?为什么?

2.以“我喜爱的一句孟子格言”为题写一篇短文。作业背诵“五亩之宅”这一段。参考译文 梁惠王(对孟子)说:“我对于国家,真是费尽心力了。河内地方如果遭了饥荒,我便把那里的一部分百姓迁移到河东,同时还把河东的一部分粮食运到河内。假如河内遭了饥荒也是这样办的。我曾经考察过邻国的政治,没有一个国家能像我这样替百姓打算的。可是,那些国家的百姓并不因此减少,我的百姓并不因此变得更多,这是什么缘故呢?” 孟子答道:“王喜欢战争,那就让我用战争来打个比喻吧。战鼓咚咚一响,枪尖刀锋一接触,就抛下盔甲拖着兵器向后逃跑。有的一口气跑了一百步停住脚,有的一口气跑了五十步停住脚。那些跑五十步的战士竟来耻笑跑一百步的战士,(说他胆子太小,)行不行?

王说:“不行,只不过他没有跑到一百步罢了,但这也是逃跑呀。”

孟子说:“王如果懂得这个道理,那就不要再希望你的百姓比邻国多了。 如果在农民耕种收获的季节,不去(征兵征工),妨碍生产,那粮食便会吃不尽了。如果细密的渔网不到大的池沼里去捕鱼,那鱼类也会吃不完了。如果砍伐树木有一定的时间,木材也会用不尽了。粮食和鱼类吃不完,木材用不尽,这样便使百姓对生养死葬没有什么不满。百姓对于生养死葬都没有什么不满,就是王道的开端。 在五亩大的宅院中,种植桑树,那么,五十岁以上的人都可以穿上丝棉袄了。鸡狗与猪等家畜家家都有饲料和工夫去饲养,那么,七十岁以上的人都可以有肉吃了。一家人百亩的耕地,不要去妨碍他们的生产,那么,几口人的家庭可以吃得饱饱的了。好好地办些学校,反复地用孝顺父母敬爱兄长的大道理训导他们,那么,(人人都会敬老尊贤,为老人服务,)须发花白的人也就不会头顶着、背负着重物在路上行走了。七十岁以上的人有棉衣穿,有肉吃,一般百姓饿不着,冻不着,这样还不能使天下归服的,是从来不曾有过的事。 富贵人家的猪狗吃掉了百姓的粮食,却不加检查和制止。道路上有饿死的人,却不曾想到应该打开仓廪加以赈救。老百姓死了,竟然说道,‘这不是我的罪过,而是年成不好的缘故’。这种说法和拿刀子杀死了人,却说,这不是我杀的,而是兵器杀的,又有什么不同呢?王假若不去归罪于年成,(而从政治上的根本改革着手,)这样,别的国家的老百姓就会来投奔了。”

2.通过读解课文,以合作探究的手段帮助学生理解“王道”“仁政”。?????

3.领会孔孟的政治理念;初步了解儒家之“和”在当今社会的现实意义。?重、难点:

?1.文言词语的理解归纳及文言句式特点的掌握;?

2.对孔子基本政治主张的理解。孔子(551-479)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。中国历史上最重要的思想家,中国第一个伟大的教育家。

《论语》是记载孔子及其弟子言行的书,是儒家的重要经典著作。孔子的思想思想上,以“仁”为核心,崇礼反法;政治上,提倡仁义忠恕,以德治国;生活上,主张“温良恭俭让”;教育上,开创私学,有教无类,因材施教。孔子的思想:

一、“仁”的政治思想和伦理观念:

均、和、安。(己所不欲,勿施于人)

二、教育思想:

有教无类、因材施教、学而不厌,诲人不倦四书五经四书:《论语》《大学》 《中庸》《孟子》

五经:《诗》《书》 《礼》 《易》 《春秋》关于《论语》——《论语》是儒家“四书”(另《大学》《中庸》《孟子》)之一,是孔子弟子及其后学者汇集整理而成的语录体文集,记录了孔子及其弟子们的言行。

论:编录

古语:半部《论语》治天下。

儒家六经:《诗》《书》 《礼》 《易》 《乐》 《春秋》 《论语》是记录____时期思想家孔子及其弟子言行的书,所以它是 体,凡__篇,为__家思想的经典著作。北宋时,朱熹把

编在一起,称为“____”。课前练习春秋语录20儒四书生字词颛臾(zhuān yú)

虎兕(sì)

柙(xiá)

椟(dú)1文章中孔子和两位学生的对话是围绕什么展开的?

2孔子为什么反对征伐颛臾?

3从文中可以看出孔子是一个怎样的人?1该不该伐颛臾?

2颛臾受先王之封,不可伐;颛臾是鲁国附属国,

伐;颛臾是社稷之臣,不能伐。

3坚持原则,推崇礼治,当仁不让。重点实词解释

陈力就列,不能者止()

危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣()

且尔言过矣()

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞()

盖均无贫,和无寡,安无倾()不去,不任职辅助,辅助者错,错误厌恶,憎恨倾覆词类活用理解则修文德以来之()

既来之,则安之()()使动用法,使……来使动用法:使……来使动用法:使……安定文言句式翻译 何以伐为?

无乃尔是过与?

是社稷之臣也。为什么还要攻打它呢?反问句恐怕该责备你吧!宾语前置

恐怕这是你的过错吧!这正是和鲁国共安危存亡的藩属。判断句

成语理解与积累祸起萧墙

不患寡而患不均

既来之,则安之

分崩离析指祸乱发生在家里。比喻内部发生祸乱。

萧墙:古代宫室内当门的小墙。一个国家不害怕贫穷,而害怕不平均。既然使他们来了,就得使他们安心。崩塌解体,四分五裂。形容国家或集团分裂瓦解。1.孔子对冉有、子路和季氏的态度有没有区别?

2.研读课文第六自然段,分小组从文中找出孔子治国安邦的主张并作简要评价。

对冉有、子路是责其“过”;对季氏是斥其祸。不患寡而患不均,不患贫而患不安。远人不服,

则修文德以来之。对内,做到均安民和;对外,

施德行教,使人归顺。这就是孔子的仁政思想和

治国主张。拓展延伸1998年1月,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会,发表宣言:“人类要在21世纪生存下去,必须回头2500年,去汲取孔子的智慧。”请你说说我们当代人,应该从本文或《论语》中获得什么样的生存和发展的启示。课后作业

请读《论语》,写一篇短文来阐说上题。不少于200字

背诵第五、六段。练习选择

1、找出加点词词义不同的项(??? )

A、无乃尔是过与????????????? B、是社稷之臣也

C、是谁之过与??????????????? D、夫如是,远人不服A2、与“冉有、季路见于孔子”中“见”意义不相同的是(? )

A、夜缒而出,见秦伯????????? B、左师触龙愿见太后????????? C、风吹草低见牛羊????????????

D、于是入朝见威王??????????? E、见笑于大方之家 ??????C、E3、找出加点词用法不同的项(??? )

A、危而不扶,颠而不持?????????????????????

B、今夫颛臾,固而近于资

C、君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞?????????

D、相夫子,远人不服而不能来也B4、与“无乃尔是过与”句式不相同的一项是(? )

A、唯才是举??? B、唯利是图???? C、何以伐为???? D、地利不如人和D5、与“是谁之过(责任)与?”中“过”用法和意义相同的是(? )

A、无乃尔是过与?????? B、闻过则喜 ????

?C、过故人庄???

?D、且尔言过矣???????? E、过犹不及B6、与“不能者止(不去做官)”中“止”意义相同的是( )

A、笑而止之曰???????

B、可以仕则仕,可以止则止

C、止有剩骨?????????

D、或百步而后止B7、与“君子疾夫舍曰‘欲之’而必为之辞”中“疾”意思相同的是( )

A、积劳成疾????? B、痛心疾首???? C、疾风劲草????

D、疾恶如仇????? E、曾不能疾走 D下列字的注音在文中正确无误的一组是( )B参考译文 季氏准备攻打颛臾。冉有、子路两人谒见孔子,说道:“季氏准备对颛臾使用兵力。”

孔子道:“冉求!恐怕该责备你了。那颛臾,从前先王把它当作东蒙山的主祭,而且它地处鲁国境内。这是鲁国的臣属,为什么要讨伐它呢?”

冉有说:“季孙要这么干,我们两人本来都不同意。”

孔子说:“冉有!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能这样做则不担任那职务。’盲人遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀扶,那何必要用那个做相的人呢?况且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,龟甲和玉器在匣子里被毁坏,这是谁的责任呢?”

冉有说:“如今颛臾城墙坚固而且靠近费城,现在不夺取,后世一定会成为子孙们的祸害。”

孔子说:“冉有!君子厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口(来搪塞态度)的人。我听说士大夫都有自己的封地,他们不怕贫困而怕分配不均匀,不怕人口少而怕不安定。财物分配公平合理,就没有贫穷;上下和睦,就不必担心人少;社会安定,国家就没有倾覆的危险。依照这个道理,原来的远方的人不归服,就发扬文治教化来使他归服;使他来了之后,就要使他安定下来。如今由与求两人辅佐季孙,远方的人不归服,却不能使他们来;国家四分五裂而不能保持它的稳定统一;反而在境内策划兴起干戈。我恐怕季孙氏的忧虑,不在颛臾,而是在鲁国内部。” 寡人之于国也

——孟子生字词王好(hào)战 弃甲曳(yè)兵

数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池 鸡豚(tún)狗彘(zhì)之畜(xù)

谨庠(xiáng)序之教 孝悌(tì)之义

然而不王(wàng)者 涂有饿殍(piǎo)孟子和梁惠王的问答是围绕着什么话题展开的?

梁惠王认为自己做得怎样?他的自我评价如何?治国之政

尽心、无如寡人之用心者——民不加多

孟子对此又是如何评价的?孟子用了什么样的说理方法引入自己的话语思路?

驳服了梁惠王后,孟子提出了自己的政治主张,如果用一个词来概括,是什么?

五十步笑百步——是亦走也——无望民之多于邻国

也

取类比喻,请君入瓮:“王好战,请以战喻”。

王道什么是孟子提倡的王道?怎样才能达到王道?

文章最后一段主要起什么作用?

使民养生丧死无憾(王道之始)——七十者

衣帛食肉,黎民不饥不寒(王道之达)回扣梁惠王的话题,揭示梁惠王“民不加多”

(未得民心!)的原因:真正的尽心是养民

爱民,负起保民的责任,如此则“天下之民至

焉”。

养民而王,爱民而王,保民而王重点实词解释

邻国之民不加少

弃甲曳兵而走

直不百步也

狗彘食人食而不知检

非我也,岁也 更,更加兵器只是,不过约束年成重点虚词理解于

寡人之于国也

移其粟于河内

颁白者不负戴于道路也

是何异于刺人而杀之 介词,对于介词,到

介词,在介词,与……相比以

王好战,请以战喻

以五十步笑百步,则何如

斧斤以时入山林

五亩之宅,树之以桑 介词,用

介词,凭、因

介词,按照介词,把、将

之

寡人之于国也

无如寡人之用心者

寡人之民不加多

则无望民之多于邻国也

是何异于刺人而杀之

音节助词 我对于国家

指示代词,这样、这么助词,的助词,取消句子独立性

代词,他词类活用理解

填然鼓之,兵刃既接

五十者可以衣帛矣

谨庠序之教

然而不王者,未之有也

王无罪岁,斯天下之民至焉 名词作动词:名词作动词,击鼓名词作动词,穿

形容词作动词:认真到从事

名词作动词:一统天下

归咎,归罪文言句式翻译

或百步而后止,或五十步而后止

直不百步耳,是亦走也

非我也,兵也。有的跑了一百步然后停下来,有的跑了五十步

然后停下来。省谓语

只是不到一百步罢了,这也是逃跑啊!不是我,是兵器啊!

成语理解与积累

弃甲曳兵 丢弃盔甲,拖着兵器逃跑。形容打了败仗狼狈逃跑的样子。

五十步笑百步 作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明地去讥笑别人。

拓展延伸

1.假如时光倒流,你回到孟子的时代,有机会访问孟子,你会向他提什么问题?为什么?

2.以“我喜爱的一句孟子格言”为题写一篇短文。作业背诵“五亩之宅”这一段。参考译文 梁惠王(对孟子)说:“我对于国家,真是费尽心力了。河内地方如果遭了饥荒,我便把那里的一部分百姓迁移到河东,同时还把河东的一部分粮食运到河内。假如河内遭了饥荒也是这样办的。我曾经考察过邻国的政治,没有一个国家能像我这样替百姓打算的。可是,那些国家的百姓并不因此减少,我的百姓并不因此变得更多,这是什么缘故呢?” 孟子答道:“王喜欢战争,那就让我用战争来打个比喻吧。战鼓咚咚一响,枪尖刀锋一接触,就抛下盔甲拖着兵器向后逃跑。有的一口气跑了一百步停住脚,有的一口气跑了五十步停住脚。那些跑五十步的战士竟来耻笑跑一百步的战士,(说他胆子太小,)行不行?

王说:“不行,只不过他没有跑到一百步罢了,但这也是逃跑呀。”

孟子说:“王如果懂得这个道理,那就不要再希望你的百姓比邻国多了。 如果在农民耕种收获的季节,不去(征兵征工),妨碍生产,那粮食便会吃不尽了。如果细密的渔网不到大的池沼里去捕鱼,那鱼类也会吃不完了。如果砍伐树木有一定的时间,木材也会用不尽了。粮食和鱼类吃不完,木材用不尽,这样便使百姓对生养死葬没有什么不满。百姓对于生养死葬都没有什么不满,就是王道的开端。 在五亩大的宅院中,种植桑树,那么,五十岁以上的人都可以穿上丝棉袄了。鸡狗与猪等家畜家家都有饲料和工夫去饲养,那么,七十岁以上的人都可以有肉吃了。一家人百亩的耕地,不要去妨碍他们的生产,那么,几口人的家庭可以吃得饱饱的了。好好地办些学校,反复地用孝顺父母敬爱兄长的大道理训导他们,那么,(人人都会敬老尊贤,为老人服务,)须发花白的人也就不会头顶着、背负着重物在路上行走了。七十岁以上的人有棉衣穿,有肉吃,一般百姓饿不着,冻不着,这样还不能使天下归服的,是从来不曾有过的事。 富贵人家的猪狗吃掉了百姓的粮食,却不加检查和制止。道路上有饿死的人,却不曾想到应该打开仓廪加以赈救。老百姓死了,竟然说道,‘这不是我的罪过,而是年成不好的缘故’。这种说法和拿刀子杀死了人,却说,这不是我杀的,而是兵器杀的,又有什么不同呢?王假若不去归罪于年成,(而从政治上的根本改革着手,)这样,别的国家的老百姓就会来投奔了。”

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》