期中综合素质评价卷(含答案)人教版(五四制)六年级下册复习

文档属性

| 名称 | 期中综合素质评价卷(含答案)人教版(五四制)六年级下册复习 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 215.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-01 12:48:58 | ||

图片预览

文档简介

期中综合素质评价

(限时: 120 分钟 满分: 120 分)

一、积累与运用(33 分)

1. 给加点的字注音, 或根据拼音写汉字。(5 分)

唾( ) 沫 吞噬( ) 吓唬( )

默写簿( ) 呜咽( )

甜nì( ) 急jù( ) 机zhù( )

泪shānshān( ) cuō( ) 衣服

2. 默写。(6 分)

(1) 日暮汉宫传蜡烛, _______________。(韩《寒食》)

(2) _______________, 相去复几许。(《迢迢牵牛星》)

(3) 青, 取之于蓝, _______________。(《荀子》)

(4) _______________, 死人的事是经常发生的。

(毛泽东《为人民服务》)

(5) 虞世南看似文弱, 实则性情刚烈, 直言敢谏, 正如他在《蝉》中所言: “_______________, _______________。”如此不依赖外界力量, 正体现了他对高洁品格和不屈精神的追求。

3. 下列句子中加点的成语使用有误的一项是( ) (2 分)

A. 面对学生如何学好语文的两种截然不同的回答, 我沉思起来。

B. 若不是万不得已, 他是绝对不会张口求你帮忙的。

C. 广告牌上有错别字的现象, 我们早已司空见惯。

D. 歹徒在向人勒索巨额钱款时猝死于作案现场, 他一生恶贯满盈, 真是死得其所。

4. 下列各项标点使用正确的一项是( ) (2 分)

A. 尊老爱幼、勤俭持家、知书达礼等……都是中华民族传承千年的美德。

B. 当遇到挫折和困难时, 我们是选择迎难而上, 还是选择知难而退呢

C. 人生中遭遇拒绝和障碍时, 你应当想想以下这种可能, 不逃跑, 并多问一句为什么。

D. 我校开展的主题为《红色之旅》的语文实践活动, 在学生中掀起了爱国的热潮。

5. 下面句子没有语病的一项是( ) (2 分)

A. “自媒体”凭借互动强、更新快、传播广等特点, 吸引了大量用户。

B. 随着春节被确定为联合国假日, 让春节文化将在海外民众中激发更广泛的共鸣。

C. 我国已经建立各类保护地近万处, 约占陆地领土面积的18% 左右。

D. 全厂职工认真讨论、听取了厂长关于改善经营管理的报告。

6. 下列选项有误的一项是( ) (2 分)

A. 《那个星期天》以第一人称的视角叙述故事, 通过大量的细节描写, 细腻生动地表现了“我”由满怀期望到焦急等待, 最后失望透顶的心理变化过程。

B. 孟子, 战国时期思想家, 儒家学派的代表人物之一。《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作。

C. 《迢迢牵牛星》是古体诗, 《寒食》《十五夜望月》都是七言绝句, 这两种体裁相比, 后者有较严格的格律规则。

D. 诗句中包含着许多文化知识, 如“富家生女才及笄”“豆蔻梢头二月初”“弱冠同怀长者忧”“而立之年不啻过”中的加点词都表示年龄, 这四句诗是根据加点词所表示的年龄由小到大排列的。

7. 阅读下面的材料, 完成小题。(8 分)

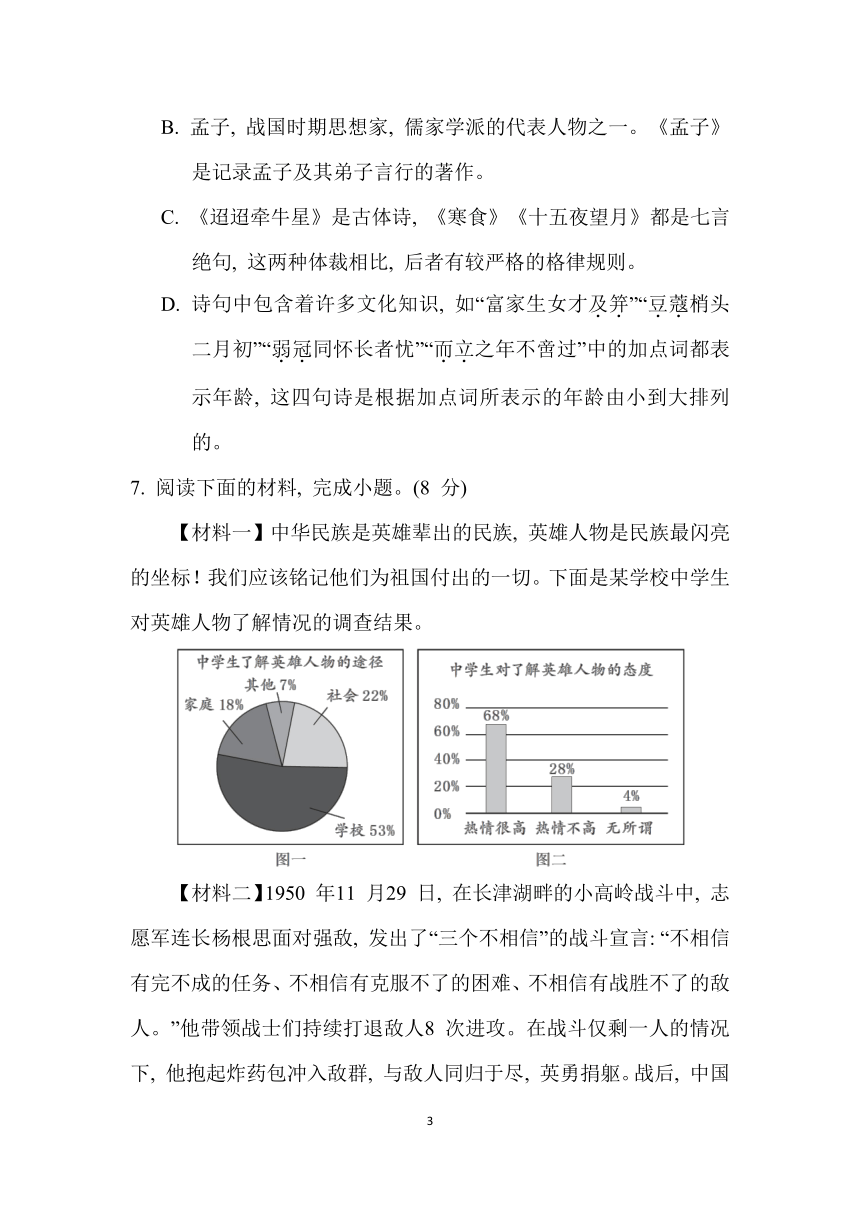

【材料一】中华民族是英雄辈出的民族, 英雄人物是民族最闪亮的坐标!我们应该铭记他们为祖国付出的一切。下面是某学校中学生对英雄人物了解情况的调查结果。

【材料二】1950 年11 月29 日, 在长津湖畔的小高岭战斗中, 志愿军连长杨根思面对强敌, 发出了“三个不相信”的战斗宣言: “不相信有完不成的任务、不相信有克服不了的困难、不相信有战胜不了的敌人。”他带领战士们持续打退敌人8 次进攻。在战斗仅剩一人的情况下, 他抱起炸药包冲入敌群, 与敌人同归于尽, 英勇捐躯。战后, 中国人民志愿军总部授予杨根思“特级英雄”称号, 他生前所在的连队被命名为“杨根思连”。(抗美援朝纪念馆)

他们的品质是那样地纯洁和高尚, 他们的意志是那样地坚韧和刚强, 他们的气质是那样地淳朴和谦逊, 他们的胸怀是那样地美丽和宽广!(魏巍《谁是最可爱的人》)

“杨根思连有一条不成文的规定: 比武、竞赛、考核, 只拿第一, 不拿第二。因此每个干部战士都是猛虎。”(杨根思连第十八任连长翁海林)

作为英雄故里, 除了烈士陵园, 根思乡还有很多以烈士名字命名的红色印记——根思村、根思 路、根思小学……英雄杨根思的精神薪火相传、历久弥新。如今, 泰兴市也一跃成为全国县域经济百强县之一。(泰兴市委宣传部)

(1) 依据材料一的两幅图, 写出调查结论。(3 分)

(2) 班级要开展“赞美英雄”的爱国名言诗句展示会, 以下不符合这一主题的是( ) (2 分)

A. 一腔热血勤珍重, 洒去犹能化碧涛。——秋瑾《对酒》

B. 天行健, 君子以自强不息。——《周易》

C. 臣子恨, 何时灭。驾长车踏破, 贺兰山缺。——岳飞《满江红·写怀》

D. 但使龙城飞将在, 不教胡马度阴山。——王昌龄《出塞》

(3) 同学们来到烈士陵园中缅怀先烈, 发现陵园陈列室中陈列的东西以图片资料为主。请你提出两条建议, 丰富展示方式, 以加深参观者对烈士的认识, 提升烈士的影响力。(3 分)

8. 阅读《林海雪原》选段, 回答问题。(6 分)

田副司令员的办公室里, 北墙上挂满了五万分之一的军用地图。

王团长和一团宋团长报告了几次奔袭搜山扑空的经过, 强调了扑空的教训。几千人的部队在老爷岭搜了十五天, 一无所获, 给养运不进去, 大兵团不能久居林中。即便像梳头一样把全山梳过来, 敌匪也会利用我们的空隙。更确切一点说, 不是什么空隙, 因为我们整个部队只能占老爷岭很小很小的一片。敌人在一个石洞中, 一片灌木丛里, 便可以安全地躲过去, 或是漏掉。基于这些实际教训, 应采取剿匪的新战法。

(1) 上文节选自《林海雪原》第三章《受命》, 请你结合原文, 说说谁接受了什么命令。(2 分)

(2) 根据全书, 你猜测“我们”将采取怎样的新战法 (4分)

二、阅读(37 分)

(一) 古诗阅读。(5 分)

新 晴

[宋] 刘

青苔满地初晴后, 绿树无人昼梦余。

唯有南风旧相识, 偷开门户又翻书。

9. 下列对诗歌的理解和分析有误的一项是( ) (2 分)

A. 《新晴》是宋代诗人刘攽写的一首七言绝句, 描写了新晴后颇为清静的环境和诗人悠闲的心情。

B. 本诗语言情趣十足, 尤其是最后两句, 富有创意。

C. 由“绿树无人昼梦余”可知, 诗人在无人打扰的情况下, 白天恬然如梦。

D. 从诗中的“青苔”“南风”等意象可知, 这首诗写的是春天。

10. “偷开门户又翻书”一句中的“偷”字有何妙处 (3 分)

(二) 文言文阅读。(11 分)

【甲】学 弈

弈秋, 通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈, 其一人专心致志, 惟弈秋之为听; 一人虽听之, 一心以为有鸿鹄将至, 思援弓缴而射之。虽与之俱学, 弗若之矣。为是其智弗若与 曰: 非然也。

【乙】师旷论学

晋平公问于师旷曰: “吾年七十, 欲学, 恐已暮①矣。”师旷曰: “暮何不炳②烛乎 ”平公曰: “安有为人臣而戏③其君乎 ”师旷曰: “盲臣④安敢戏其君乎 臣闻之, 少而好学, 如日出之阳⑤; 壮而好学, 如日中之光⑥; 老而好学, 如炳烛之明。炳烛之明, 孰与昧行⑦乎 ”平公曰: “善哉!”

【注释】①暮: 晚。②炳: 点燃。③戏: 戏弄。④盲臣: 师旷为盲人, 故自称为盲臣。⑤日出之阳: 初升的太阳, 早晨的太阳。⑥日中之光: 正午的太阳光。⑦昧行: 在黑暗中行走。

11. 解释下列句中加点的词。(2 分)

(1) 思援弓缴 __________________

(2) 非然也 __________________

(3) 晋平公问于师旷曰 __________________

(4) 安有为人臣而戏其君乎 __________________

12. 下列句子中加点词的用法和意义不相同的一项是( ) (2 分)

A. 通国之善弈也 少而好学, 如日出之阳

B. 思援弓缴而射之 壮而好学, 如日中之光

C. 虽与之俱学 炳烛之明, 孰与昧行乎

D. 为是其智弗若与 安有为人臣而戏其君乎

13. 用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1) 虽与之俱学, 弗若之矣。

(2) 炳烛之明, 孰与昧行乎

14. 你从【甲】【乙】两文中分别获得了与学习有关的什么启示 (3 分)

(三) [202年烟台招远期中] 现代文阅读Ⅰ。(10 分)

元宵节的灯

肖复兴

①如果没有正月十五元宵节的灯, 就像一出戏没有了名角亮相出彩的压轴戏一样, 春节是无法落幕 的。真的像是一出大戏落幕了, 满场掌声响起来了, 满场观众站起来了, 满场灯光一下子亮起来了。那种灯火通明的感觉, 就像天光璀璨, 就像天光猎猎, 就像天光浩荡。哪一个国家的任何一个节日, 有我们这里从除夕到元宵节, 一场连台戏, 唱得如此铺排堂皇

②我小时候, 北京城灯节最热闹的地方, 灯火最为灿烂的地方, 要数廊房头条、大栅栏、西河沿和西打磨厂这几条街。那时候, 我家住在西打磨厂, 这里是买灯、看灯的好地方。买灯笼, 要到廊房头条, 那里被称为“灯笼街”, 短短的巷子里, 最多的时候曾经集中了二十多家灯笼铺子, 可以说是鳞次栉比。其中好多家灯笼铺子, 一直开到中华人民共和国成立以后公私合营, 到二十世纪六七十年代, 南移至珠市口。

③去廊房头条买灯笼的, 大多是买卖人家, 我是一次也没有去过那里买灯笼。我们大院里的孩子, 只是用彩纸(好一点儿的用电光纸, 差一点儿的用糊窗户的高粱纸) 自己糊个简单的灯笼, 在里面插上红蜡烛, 拎着它满院子满街地跑, 照样一个乐和, 那是我们孩子的灯节。

④有时候, 我们也到前门看灯去, 穿过廊房头条, 卖灯笼的吸引不了我们多少目光, 我们主要是到大栅栏看灯。大栅栏里, 老店铺和老戏园子多, 它们的门前挂着的灯笼最是讲究, 映照得大栅栏一条街灯火辉煌, 看得人眼花缭乱。

⑤那时候的我, 只知道看热闹, 叫不出那么多灯笼的名字, 认识的, 有一种叫作“气死风”的灯笼, 另一种是走马灯, 我觉得这两种灯笼已经很高级了。

⑥ “气死风”, 只是一种简单的圆形或椭圆形提灯。说它“气死风”, 是说你提着它怎么跑, 风也吹不灭, 不过是夸张而已。这种纸做的灯笼, 跑不了多久, 只要风稍微一大, 里面的蜡烛一歪, 灯笼就着了。

⑦走马灯, 里面有一柄纸伞, 用铁丝绑着, 可以转动, 蜡烛被点燃后, 造成冷热空气流动, 灯笼便不由自主地转动不停, 显然比我们糊的灯笼要强很多。

⑧大栅栏里老店铺门前挂着的可不是走马灯, 更不会有“气死风”, 也不是如今千篇一律的大红灯笼高高挂。很多是富丽堂皇的宫灯, 也有以细绢为面、用铁丝掐制出骨架的精致花灯, 还有火宝塔那样的巨型彩灯。得佩服中国人的智慧, 简单的一盏盏灯, 在我们的手里, 可以变化万千, 展现着丰富无穷的想象。《京都风俗志》中有相关的记载: “其灯有大小、高矮、长短、方圆等式, 有纱纸、琉璃、羊角、西洋之别, 其绘人物, 则列国、三国、西游、封神、水浒、志异等图, 花卉则兰、菊、梅、桂、萱、竹、牡丹, 禽兽则鸾、凤、龙、虎以至马、牛、猫、犬与鱼、虾、虫、蚁等图, 无不颜色鲜美, 妙态传真, 品目殊多。” 在这里, 人们已是看灯不是灯, 有着更多象征的意义和美好祈愿在灯里面了。缤纷的灯光幻影里, 有中国传统的文化, 包括审美、性情、志趣、避灾纳福的祈愿与民俗诸多方面, 众多的灯汇聚在一起, 就是一本小百科全书呢。

⑨非常有意思的是, 元宵节看灯, 老北京人, 一般管这个叫作“逛灯市”, 或者叫作“闹花灯”, 也有叫作“踏灯节”的, 民国竹枝词里就有“银烛影中明月下, 相逢俱是踏灯人”。无论是一个“逛”字, 还是一个“闹”字, 或一个“踏”字, 都体现了那时灯节的张扬劲头。我以为, 只有立春被称为“咬春”“打春”“踏春”, 才能够与之比拟。灯节之时, 东风夜放花千树, 如此火爆的场面和劲头, 就类似西方的狂欢节吧

⑩前些年, 我曾经回西打磨厂老街多次, 看到这条老街的西半截, 已经被改造得面貌一新, 但还有不少老房子顽强地立在那里。一位老街坊指着我们大院大门口的房檐, 问我看见了什么, 我只看到房檐下破旧的挂檐板和滴水瓦, 还有房顶上鱼鳞瓦间的狗尾巴草。他摇摇头, 说不是这些, 你再仔细看看, 看见没, 房檐下面有铁钩子。经他这样指点, 我看到了铁钩子, 不止一个, 是一排, 间隔有序, 伸向远处。他问我知道这是干什么用的吗。没等我回答, 他就说这是过节时挂灯笼用的。

顺着老街望去, 一排院子的灰色房檐下, 一溜儿生锈的铁钩子, 间隔一米左右排列在那儿。快一个世纪过去了, 它们依然还在, 诉说着昔日的灯火辉煌。 (有删改)

15. 联系上下文, 说说第②段中加点的“鳞次栉比”的意思。(2 分)

16. 请从修辞手法的角度赏析下面的句子。(4分)

那种灯火通明的感觉, 就像天光璀璨, 就像天光猎猎, 就像天光浩荡。哪一个国家的任何一个节日, 有我们这里从除夕到元宵节, 一场连台戏, 唱得如此铺排堂皇

17. 作者在叙述事件的过程中, 运用了描写、说明、抒情、议论等多种表达方式。请以第段为例, 任选两种简要分析各自的作用。

(4分)

(四) 现代文阅读Ⅱ。(11 分)

当你开始认真做一件事的时候

沈原生

①小时候妈妈多次让我当众背诗, 我强行不理伤了她的面子后, 她对我就只有四个字: 拿不出手。在我们家, 拿得出手的, 是成绩优秀的弟弟沈原飞。妈妈常说, 双胞胎嘛, 大概聪明都让其中一个占去了。起初我还和她争辩几句, 被打击了几次后, 也就歇了这份心。

②这一切的改变, 是在七年级暑假, 邵老师派给我一份工作。

③邵老师想做一个关于学生课外阅读的报告, 去学校图书馆调取数据, 发现借阅量最大的, 一个是 我, 一个是我弟弟。这让他既高兴又恼怒: 高兴的是, 这俩都是他的学生; 恼怒的是, 一学期竟然看这么多闲书。于是, 他让我俩去办公室。

④他指着阅读书目的单子说: “你俩看的书挺多啊。”沈原飞看了我一眼, 极没有义气地说: “老师, 这都是我姐姐看的, 我的借阅证从没有到过我手上。”

⑤各科成绩平平的我, 语文也不例外, 唯一能拿得出手的, 也就只有作文这一项。邵老师半天没说 话, 过了好久, 才说了半句: “沈原生, 你……”估计真是气着了。

⑥期末家长会上, 邵老师对妈妈说, 要聘请我去给他做助手, 按小时结算报酬。妈妈站在走廊, 对邵老师说: “原生 原飞不行 ”“不行, 第一是沈原生, 第二也是她。”我知道邵老师是开玩笑的, 可对我来说, 这是很难得的一次肯定。

⑦我接下了这单活儿, 心有忐忑地接受一项项分配。有天, 邵老师拿着我的借阅明细单问: “天文、军事、文学……这么杂, 你都看了 ”

⑧ “不能叫看了, 应该是都翻了, 有兴趣的我就细看, 没有兴趣的就略过。”我小声回答。

⑨ “这么多, 就是翻, 也很占时间啊。”

⑩ “我看书很快, 而且很多故事不用细看, 看了开头就能知道结尾。”我直白地说。

邵老师笑了笑, 说: “你倒是不谦虚, 那你就把每种杂志的内容做个概要吧……”

这完全是我平时驰骋的疆域, 很快我就整理出一沓资料。

在那之前, 我虽然借了很多书刊, 但并没有倾注太多心血, 更像是为了逃避学习、成长而选择了看 书。在校对资料时, 我第一次如此耗费心血地去做一件事, 一字一字, 一段一段, 核实查证, 修改完善, 像进入了无人之境一般……邵老师看了我交去的资料, 说: “你看你认真做一件事的时候, 不是做得很好吗 ”

结束了这份短期工, 我神采飞扬地走在路上, 比起领到报酬我更在意的是告别时邵老师对我说的话: “你可别浑浑噩噩的, 辜负了你的能力。”

如果成长里真有分水岭的话, 那么这大概就是那道线了。我还是那个普通的女生, 可有很多东西不一样了。从我不再浑浑噩噩那天起, 我就自己掌了舵, 扬了帆, 不再是原来那个自卑怯懦又敏感的我了。 (有改动)

18. 根据文章内容, 在横线上将“我”的成长历程补充完整。(2 分)

不爱表现, 默认普通→(1) ____________→接受任务, 发挥所长→(2) ____________

19. 阅读下面的句子, 赏析加点部分的表达效果。(3 分)

这完全是我平时驰骋的疆域, 很快我就整理出一沓资料。

20. 第 段中的“分水岭”具体指的是哪件事 请结合全文简要概括。

(3 分)

21. 结合文章内容, 分析邵老师在引导学生成长方面有哪些独到之处。(至少答出两点) (3 分)

三、写作(50 分)

22. 请以《你是我最_______的人》为题, 写一篇文章。

要求: (1) 在横线上填写恰当的词语, 将题目补充完整, 如“贴心”“感激”“牵挂”“欣赏” 等; (2) 写出真情实感; (3) 文中不得出现真实的地名、校名和人名; (4) 500 字左右。

期中综合素质评价

一、1. tuò shì xià bù yè 腻 遽 杼 潸潸 搓

2. (1) 轻烟散入五侯家 (2) 河汉清且浅

(3) 而青于蓝 (4) 要奋斗就会有牺牲

(5) 居高声自远 非是藉秋风

3. D 【点拨】D. 死得其所: 死得有意义、有价值。句中用来形容歹徒的死, 褒贬误用, 使用错误。故选D。

4. B 【点拨】本题考查标点符号的使用。A. “等”和“……” 都表示列举的省略, 不能同时使用, 应删去其中一个。C. 根据语境可知, “不逃跑, 并多问一句为什么”是对前面的“以下这种可能”的阐述, 故“可能” 后的逗号应该改为冒号。D. “红色之旅”为活动的名 称, 故书名号应该改为双引号。故选B。

5. A 【点拨】本题考查病句辨析。B. 成分残缺, 可删掉 “让”。C. 重复赘余, “约”和“左右”任意删掉一个。D. 语序不当, 应将“讨论”和“听取”调换位置。故选A。

6. D 【点拨】本题考查文学、文化常识。D. “豆蔻”年华指女子十三四岁的年纪; “及笄”指女子年满十五岁; “弱冠” 指男子二十岁左右的年纪; “而立”指人三十岁。按从小到大的顺序排列应是: 豆蔻、及笄、弱冠、而立。故选D。

7. (1) 中学生了解英雄人物的途径主要是学校, 大部分学生对了解英雄人物的态度是积极的, 热情很高。

(2) B 【点拨】“天行健, 君子以自强不息”表现了君子顽强进取、蓬勃向上的精神风貌, 不符合“赞美英雄”的主 题。故选B。

(3) 示例: 可以在陈列室展示烈士遗物, 并配以相关的文字介绍, 来加深参观者对烈士的认识; 可以在陈列室增加视频影像资料展示, 以让参观者有身临其境之感; 增加场景还原、数字沙盘展示等, 让参观者更进一步了解烈士的经历。

8. (1) 少剑波接受了组建能侦察能打的小分队进山剿匪的 命令。

(2) 组建精悍坚强的小分队, 既能侦察又能打, 边侦察边打, 和敌人在山林里周旋, 直到消灭敌人。

二、(一) 9. D 【点拨】本题考查对古诗内容的理解和分析。D. 有误, 这首诗写的是夏天。故选D。

10. “偷”字运用了拟人的修辞手法, 将南风人格化、形象化, 突出了南风这位“旧相识”的顽皮、可爱, 表现了雨后初晴时诗人愉悦、闲适的心境。

(二) 11. (1) 牵引, 拉开 (2) 这样 (3) 向 (4) 怎么

12. D 【点拨】本题考查一词多义。A. 都是结构助词, 的; B. 都是连词, 表修饰; C. 都是连词, 和; D. 连词, 因为/ 动 词, 做。故选D。

13. (1) (他) 虽然和另外一个人都在学习, 但不如另外一个人 专心。

(2) 点燃蜡烛走路和在黑暗中行走相比, 哪个更好呢

14. 示例: 【甲】文: 学习要专心致志, 不能三心二意。

【乙】文: 学无止境, 任何时候都要抓紧时间学习。

【乙文参考译文】

晋平公对师旷说: “我今年七十岁了, 想要学习, 恐怕已经晚了。”师旷说: “晚了为什么不点燃蜡烛呢 ”晋平公说: “怎么有为人臣子而戏弄自己的国君的呢 ”师旷说: “双目失明的我怎么敢戏弄我的国君呢 我听说, 少年时喜好学习, 就如同初升的太阳的光一样灿烂; 中年时喜好学习, 就像正午的太阳光一样强烈; 晚年时喜好学习, 就像拿着蜡烛照明。点燃蜡烛走路和在黑暗中行走相比, 哪个更好呢 ”晋平公说: “说得好啊!”

(三) 15. “鳞次栉比”的意思是像鱼鳞和梳子的齿一样, 一个挨着一个地排列着, 多形容房屋等密集, 文中形容灯笼铺子排列得很密很整齐。

16. 示例: ①运用比喻的修辞手法, 将满场灯光比作“天光”, 形象生动地表现出元宵节的灯的数量之多、颜色之灿烂, 表达了作者对元宵节的灯的喜爱之情; ②运用排比的修辞手法, “天光璀璨”“天光猎猎”“天光浩荡”, 强调了元宵节的灯的数量之多、颜色之灿烂, 突出作者的赞美之情; ③运用反问的修辞手法, 表达了肯定的语气, 突出了我们国家从除夕到元宵节的铺排堂皇、仪式隆重, 表达出作者对我国传统节日的热爱与自豪之情。

17. 示例: ①说明。引用《京都风俗志》中的相关内容, 向读者展现了大栅栏里老店铺门前挂着的各种各样的灯, 不但丰富了文章内容, 而且引起了读者的阅读兴趣。②抒情。 “得佩服中国人的智慧……丰富无穷的想象”一句表达了作者对中国人的智慧的赞扬之情和作者的自豪之情, 具有一定的感染力, 能够使读者产生共鸣。

(四) 18. (1) 喜欢读书, 得到肯定

(2) 完成任务, 找到自信

19. “驰骋的疆域”指的是“我”熟悉又擅长的书籍世界, 大词小用, 风趣而又形象地表现了“我”的自信。

20. “分水岭”指的是邵老师发现“我”的特长, 创造机会让“我” 锻炼, 帮“我”找到自信的事。

【点拨】联系第⑥段中的“期末家长会上, 邵老师对妈妈说, 要聘请我去给他做助手, 按小时结算报酬” 和第 段中的“结束了这份短期工, 我神采飞扬地走在路上”可知, “分水岭”指的是邵老师发现“我” 的特长, 创造机会让“我”锻炼, 帮“我”找到自信的事。

21. 示例: 从邵老师发现“我”喜欢看书, 就聘“我”当助手, 可以看出邵老师善于因材施教; 从邵老师引导“我”做自己喜欢做的事, 可以看出邵老师善于与学生交流沟通; 从邵老师在“我”完成任务后, 给予“我”肯定和表扬, 可以看出邵老师懂得及时鼓励学生, 帮助学生找到自信。

三、22. 【思路点拨】本题考查半命题作文。在审题时要注意 “最”字, “最”体现出这个人与其他人不同, 其形象最典型。这篇作文, 适合写成记叙文。可以写关于所描写的人物的典型事件, 来突出其特征、精神品质。例如, 从贴心的角度, 可以写老师、父母、同学等人在生活中理解自己、关心自己的事件; 从感激的角度, 可以写在自己的学习、生活中, 老师、父母、同学、朋友等人给予自己的帮助和支持(具体的帮助、精神上的支持); 从牵挂的角度, 可以写自己的生命中非常重要的人, 由于某种客观因素不能和自己相见而令自己牵挂; 从欣赏的角度, 可以写某人身上的优秀品质, 让自己敬佩(可以选择身边的小人物来写)。叙事要完整, 情节要生动感人。可以运用细节描写的描写方法、以小见大的表现手法等, 并合理安排记叙顺序, 为文章增色。

例文:

你是我最牵挂的人

每当我听到关于亲情的歌曲时, 我就抑制不住对你的牵挂。我亲爱的哥哥, 你在遥远的南方可安好

我五岁那年, 一碗热气腾腾的鸡汤融化了我的心窝, 将你我的心紧紧地连在一起。那天, 全家欢聚, 你将一根鸡腿放入我碗中, 抚着我细碎的头发说: “多吃点, 以后哥哥不在你身边, 你要记得想哥哥。”我心想: 你是我最亲的哥哥啊, 我怎会不想你呢

我九岁那年, 你只身踏上了开往南方的火车。从此, 你便真的成了我的牵挂。

深秋寒风凛冽, 你一身戎装, 英武干练。你对我挥了挥手, 嘱咐道: “好好学习, 在家里要懂事, 要听爸爸妈妈的话, 知道 吗 ”那日一别, 我的牵挂便随着那满地的枯叶蔓延。

我十二岁那年, 一条来自南方的红色围巾, 温暖了我一整个冬天。

那个冬天非常暖。火红的围巾, 似秋日山谷中枫叶的那种红, 在纷纷扬扬的银白世界中格外显眼。我爱不释手, 不管去哪里都要戴上这条围巾。书信中你工工整整地写着: “围巾收到了吗 过完年我就回家, 你可要听话。” 牵挂愈来愈浓, 我和爸妈都日夜惦记着你。

如今, 你已参军数年, 我已不再年少。眼看北方那难熬的严冬又要来临, 只愿你能够在南方的艳阳里一切安好。

牵挂, 依旧。

总评: 作者按照时间顺序, 回忆了与哥哥在一起的点点滴滴, 字里行间流露出对哥哥的思念之情。文章运用多种表达方式, 语言生动形象, 如“火红的围巾, 似秋日山谷中枫叶的那种红, 在纷纷扬扬的银白世界中格外显眼”, 让人眼前一亮, 银白世界中的一抹红, 给人以诗情画意之感。结尾点题, 给人意犹未尽的感觉。

(限时: 120 分钟 满分: 120 分)

一、积累与运用(33 分)

1. 给加点的字注音, 或根据拼音写汉字。(5 分)

唾( ) 沫 吞噬( ) 吓唬( )

默写簿( ) 呜咽( )

甜nì( ) 急jù( ) 机zhù( )

泪shānshān( ) cuō( ) 衣服

2. 默写。(6 分)

(1) 日暮汉宫传蜡烛, _______________。(韩《寒食》)

(2) _______________, 相去复几许。(《迢迢牵牛星》)

(3) 青, 取之于蓝, _______________。(《荀子》)

(4) _______________, 死人的事是经常发生的。

(毛泽东《为人民服务》)

(5) 虞世南看似文弱, 实则性情刚烈, 直言敢谏, 正如他在《蝉》中所言: “_______________, _______________。”如此不依赖外界力量, 正体现了他对高洁品格和不屈精神的追求。

3. 下列句子中加点的成语使用有误的一项是( ) (2 分)

A. 面对学生如何学好语文的两种截然不同的回答, 我沉思起来。

B. 若不是万不得已, 他是绝对不会张口求你帮忙的。

C. 广告牌上有错别字的现象, 我们早已司空见惯。

D. 歹徒在向人勒索巨额钱款时猝死于作案现场, 他一生恶贯满盈, 真是死得其所。

4. 下列各项标点使用正确的一项是( ) (2 分)

A. 尊老爱幼、勤俭持家、知书达礼等……都是中华民族传承千年的美德。

B. 当遇到挫折和困难时, 我们是选择迎难而上, 还是选择知难而退呢

C. 人生中遭遇拒绝和障碍时, 你应当想想以下这种可能, 不逃跑, 并多问一句为什么。

D. 我校开展的主题为《红色之旅》的语文实践活动, 在学生中掀起了爱国的热潮。

5. 下面句子没有语病的一项是( ) (2 分)

A. “自媒体”凭借互动强、更新快、传播广等特点, 吸引了大量用户。

B. 随着春节被确定为联合国假日, 让春节文化将在海外民众中激发更广泛的共鸣。

C. 我国已经建立各类保护地近万处, 约占陆地领土面积的18% 左右。

D. 全厂职工认真讨论、听取了厂长关于改善经营管理的报告。

6. 下列选项有误的一项是( ) (2 分)

A. 《那个星期天》以第一人称的视角叙述故事, 通过大量的细节描写, 细腻生动地表现了“我”由满怀期望到焦急等待, 最后失望透顶的心理变化过程。

B. 孟子, 战国时期思想家, 儒家学派的代表人物之一。《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作。

C. 《迢迢牵牛星》是古体诗, 《寒食》《十五夜望月》都是七言绝句, 这两种体裁相比, 后者有较严格的格律规则。

D. 诗句中包含着许多文化知识, 如“富家生女才及笄”“豆蔻梢头二月初”“弱冠同怀长者忧”“而立之年不啻过”中的加点词都表示年龄, 这四句诗是根据加点词所表示的年龄由小到大排列的。

7. 阅读下面的材料, 完成小题。(8 分)

【材料一】中华民族是英雄辈出的民族, 英雄人物是民族最闪亮的坐标!我们应该铭记他们为祖国付出的一切。下面是某学校中学生对英雄人物了解情况的调查结果。

【材料二】1950 年11 月29 日, 在长津湖畔的小高岭战斗中, 志愿军连长杨根思面对强敌, 发出了“三个不相信”的战斗宣言: “不相信有完不成的任务、不相信有克服不了的困难、不相信有战胜不了的敌人。”他带领战士们持续打退敌人8 次进攻。在战斗仅剩一人的情况下, 他抱起炸药包冲入敌群, 与敌人同归于尽, 英勇捐躯。战后, 中国人民志愿军总部授予杨根思“特级英雄”称号, 他生前所在的连队被命名为“杨根思连”。(抗美援朝纪念馆)

他们的品质是那样地纯洁和高尚, 他们的意志是那样地坚韧和刚强, 他们的气质是那样地淳朴和谦逊, 他们的胸怀是那样地美丽和宽广!(魏巍《谁是最可爱的人》)

“杨根思连有一条不成文的规定: 比武、竞赛、考核, 只拿第一, 不拿第二。因此每个干部战士都是猛虎。”(杨根思连第十八任连长翁海林)

作为英雄故里, 除了烈士陵园, 根思乡还有很多以烈士名字命名的红色印记——根思村、根思 路、根思小学……英雄杨根思的精神薪火相传、历久弥新。如今, 泰兴市也一跃成为全国县域经济百强县之一。(泰兴市委宣传部)

(1) 依据材料一的两幅图, 写出调查结论。(3 分)

(2) 班级要开展“赞美英雄”的爱国名言诗句展示会, 以下不符合这一主题的是( ) (2 分)

A. 一腔热血勤珍重, 洒去犹能化碧涛。——秋瑾《对酒》

B. 天行健, 君子以自强不息。——《周易》

C. 臣子恨, 何时灭。驾长车踏破, 贺兰山缺。——岳飞《满江红·写怀》

D. 但使龙城飞将在, 不教胡马度阴山。——王昌龄《出塞》

(3) 同学们来到烈士陵园中缅怀先烈, 发现陵园陈列室中陈列的东西以图片资料为主。请你提出两条建议, 丰富展示方式, 以加深参观者对烈士的认识, 提升烈士的影响力。(3 分)

8. 阅读《林海雪原》选段, 回答问题。(6 分)

田副司令员的办公室里, 北墙上挂满了五万分之一的军用地图。

王团长和一团宋团长报告了几次奔袭搜山扑空的经过, 强调了扑空的教训。几千人的部队在老爷岭搜了十五天, 一无所获, 给养运不进去, 大兵团不能久居林中。即便像梳头一样把全山梳过来, 敌匪也会利用我们的空隙。更确切一点说, 不是什么空隙, 因为我们整个部队只能占老爷岭很小很小的一片。敌人在一个石洞中, 一片灌木丛里, 便可以安全地躲过去, 或是漏掉。基于这些实际教训, 应采取剿匪的新战法。

(1) 上文节选自《林海雪原》第三章《受命》, 请你结合原文, 说说谁接受了什么命令。(2 分)

(2) 根据全书, 你猜测“我们”将采取怎样的新战法 (4分)

二、阅读(37 分)

(一) 古诗阅读。(5 分)

新 晴

[宋] 刘

青苔满地初晴后, 绿树无人昼梦余。

唯有南风旧相识, 偷开门户又翻书。

9. 下列对诗歌的理解和分析有误的一项是( ) (2 分)

A. 《新晴》是宋代诗人刘攽写的一首七言绝句, 描写了新晴后颇为清静的环境和诗人悠闲的心情。

B. 本诗语言情趣十足, 尤其是最后两句, 富有创意。

C. 由“绿树无人昼梦余”可知, 诗人在无人打扰的情况下, 白天恬然如梦。

D. 从诗中的“青苔”“南风”等意象可知, 这首诗写的是春天。

10. “偷开门户又翻书”一句中的“偷”字有何妙处 (3 分)

(二) 文言文阅读。(11 分)

【甲】学 弈

弈秋, 通国之善弈者也。使弈秋诲二人弈, 其一人专心致志, 惟弈秋之为听; 一人虽听之, 一心以为有鸿鹄将至, 思援弓缴而射之。虽与之俱学, 弗若之矣。为是其智弗若与 曰: 非然也。

【乙】师旷论学

晋平公问于师旷曰: “吾年七十, 欲学, 恐已暮①矣。”师旷曰: “暮何不炳②烛乎 ”平公曰: “安有为人臣而戏③其君乎 ”师旷曰: “盲臣④安敢戏其君乎 臣闻之, 少而好学, 如日出之阳⑤; 壮而好学, 如日中之光⑥; 老而好学, 如炳烛之明。炳烛之明, 孰与昧行⑦乎 ”平公曰: “善哉!”

【注释】①暮: 晚。②炳: 点燃。③戏: 戏弄。④盲臣: 师旷为盲人, 故自称为盲臣。⑤日出之阳: 初升的太阳, 早晨的太阳。⑥日中之光: 正午的太阳光。⑦昧行: 在黑暗中行走。

11. 解释下列句中加点的词。(2 分)

(1) 思援弓缴 __________________

(2) 非然也 __________________

(3) 晋平公问于师旷曰 __________________

(4) 安有为人臣而戏其君乎 __________________

12. 下列句子中加点词的用法和意义不相同的一项是( ) (2 分)

A. 通国之善弈也 少而好学, 如日出之阳

B. 思援弓缴而射之 壮而好学, 如日中之光

C. 虽与之俱学 炳烛之明, 孰与昧行乎

D. 为是其智弗若与 安有为人臣而戏其君乎

13. 用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1) 虽与之俱学, 弗若之矣。

(2) 炳烛之明, 孰与昧行乎

14. 你从【甲】【乙】两文中分别获得了与学习有关的什么启示 (3 分)

(三) [202年烟台招远期中] 现代文阅读Ⅰ。(10 分)

元宵节的灯

肖复兴

①如果没有正月十五元宵节的灯, 就像一出戏没有了名角亮相出彩的压轴戏一样, 春节是无法落幕 的。真的像是一出大戏落幕了, 满场掌声响起来了, 满场观众站起来了, 满场灯光一下子亮起来了。那种灯火通明的感觉, 就像天光璀璨, 就像天光猎猎, 就像天光浩荡。哪一个国家的任何一个节日, 有我们这里从除夕到元宵节, 一场连台戏, 唱得如此铺排堂皇

②我小时候, 北京城灯节最热闹的地方, 灯火最为灿烂的地方, 要数廊房头条、大栅栏、西河沿和西打磨厂这几条街。那时候, 我家住在西打磨厂, 这里是买灯、看灯的好地方。买灯笼, 要到廊房头条, 那里被称为“灯笼街”, 短短的巷子里, 最多的时候曾经集中了二十多家灯笼铺子, 可以说是鳞次栉比。其中好多家灯笼铺子, 一直开到中华人民共和国成立以后公私合营, 到二十世纪六七十年代, 南移至珠市口。

③去廊房头条买灯笼的, 大多是买卖人家, 我是一次也没有去过那里买灯笼。我们大院里的孩子, 只是用彩纸(好一点儿的用电光纸, 差一点儿的用糊窗户的高粱纸) 自己糊个简单的灯笼, 在里面插上红蜡烛, 拎着它满院子满街地跑, 照样一个乐和, 那是我们孩子的灯节。

④有时候, 我们也到前门看灯去, 穿过廊房头条, 卖灯笼的吸引不了我们多少目光, 我们主要是到大栅栏看灯。大栅栏里, 老店铺和老戏园子多, 它们的门前挂着的灯笼最是讲究, 映照得大栅栏一条街灯火辉煌, 看得人眼花缭乱。

⑤那时候的我, 只知道看热闹, 叫不出那么多灯笼的名字, 认识的, 有一种叫作“气死风”的灯笼, 另一种是走马灯, 我觉得这两种灯笼已经很高级了。

⑥ “气死风”, 只是一种简单的圆形或椭圆形提灯。说它“气死风”, 是说你提着它怎么跑, 风也吹不灭, 不过是夸张而已。这种纸做的灯笼, 跑不了多久, 只要风稍微一大, 里面的蜡烛一歪, 灯笼就着了。

⑦走马灯, 里面有一柄纸伞, 用铁丝绑着, 可以转动, 蜡烛被点燃后, 造成冷热空气流动, 灯笼便不由自主地转动不停, 显然比我们糊的灯笼要强很多。

⑧大栅栏里老店铺门前挂着的可不是走马灯, 更不会有“气死风”, 也不是如今千篇一律的大红灯笼高高挂。很多是富丽堂皇的宫灯, 也有以细绢为面、用铁丝掐制出骨架的精致花灯, 还有火宝塔那样的巨型彩灯。得佩服中国人的智慧, 简单的一盏盏灯, 在我们的手里, 可以变化万千, 展现着丰富无穷的想象。《京都风俗志》中有相关的记载: “其灯有大小、高矮、长短、方圆等式, 有纱纸、琉璃、羊角、西洋之别, 其绘人物, 则列国、三国、西游、封神、水浒、志异等图, 花卉则兰、菊、梅、桂、萱、竹、牡丹, 禽兽则鸾、凤、龙、虎以至马、牛、猫、犬与鱼、虾、虫、蚁等图, 无不颜色鲜美, 妙态传真, 品目殊多。” 在这里, 人们已是看灯不是灯, 有着更多象征的意义和美好祈愿在灯里面了。缤纷的灯光幻影里, 有中国传统的文化, 包括审美、性情、志趣、避灾纳福的祈愿与民俗诸多方面, 众多的灯汇聚在一起, 就是一本小百科全书呢。

⑨非常有意思的是, 元宵节看灯, 老北京人, 一般管这个叫作“逛灯市”, 或者叫作“闹花灯”, 也有叫作“踏灯节”的, 民国竹枝词里就有“银烛影中明月下, 相逢俱是踏灯人”。无论是一个“逛”字, 还是一个“闹”字, 或一个“踏”字, 都体现了那时灯节的张扬劲头。我以为, 只有立春被称为“咬春”“打春”“踏春”, 才能够与之比拟。灯节之时, 东风夜放花千树, 如此火爆的场面和劲头, 就类似西方的狂欢节吧

⑩前些年, 我曾经回西打磨厂老街多次, 看到这条老街的西半截, 已经被改造得面貌一新, 但还有不少老房子顽强地立在那里。一位老街坊指着我们大院大门口的房檐, 问我看见了什么, 我只看到房檐下破旧的挂檐板和滴水瓦, 还有房顶上鱼鳞瓦间的狗尾巴草。他摇摇头, 说不是这些, 你再仔细看看, 看见没, 房檐下面有铁钩子。经他这样指点, 我看到了铁钩子, 不止一个, 是一排, 间隔有序, 伸向远处。他问我知道这是干什么用的吗。没等我回答, 他就说这是过节时挂灯笼用的。

顺着老街望去, 一排院子的灰色房檐下, 一溜儿生锈的铁钩子, 间隔一米左右排列在那儿。快一个世纪过去了, 它们依然还在, 诉说着昔日的灯火辉煌。 (有删改)

15. 联系上下文, 说说第②段中加点的“鳞次栉比”的意思。(2 分)

16. 请从修辞手法的角度赏析下面的句子。(4分)

那种灯火通明的感觉, 就像天光璀璨, 就像天光猎猎, 就像天光浩荡。哪一个国家的任何一个节日, 有我们这里从除夕到元宵节, 一场连台戏, 唱得如此铺排堂皇

17. 作者在叙述事件的过程中, 运用了描写、说明、抒情、议论等多种表达方式。请以第段为例, 任选两种简要分析各自的作用。

(4分)

(四) 现代文阅读Ⅱ。(11 分)

当你开始认真做一件事的时候

沈原生

①小时候妈妈多次让我当众背诗, 我强行不理伤了她的面子后, 她对我就只有四个字: 拿不出手。在我们家, 拿得出手的, 是成绩优秀的弟弟沈原飞。妈妈常说, 双胞胎嘛, 大概聪明都让其中一个占去了。起初我还和她争辩几句, 被打击了几次后, 也就歇了这份心。

②这一切的改变, 是在七年级暑假, 邵老师派给我一份工作。

③邵老师想做一个关于学生课外阅读的报告, 去学校图书馆调取数据, 发现借阅量最大的, 一个是 我, 一个是我弟弟。这让他既高兴又恼怒: 高兴的是, 这俩都是他的学生; 恼怒的是, 一学期竟然看这么多闲书。于是, 他让我俩去办公室。

④他指着阅读书目的单子说: “你俩看的书挺多啊。”沈原飞看了我一眼, 极没有义气地说: “老师, 这都是我姐姐看的, 我的借阅证从没有到过我手上。”

⑤各科成绩平平的我, 语文也不例外, 唯一能拿得出手的, 也就只有作文这一项。邵老师半天没说 话, 过了好久, 才说了半句: “沈原生, 你……”估计真是气着了。

⑥期末家长会上, 邵老师对妈妈说, 要聘请我去给他做助手, 按小时结算报酬。妈妈站在走廊, 对邵老师说: “原生 原飞不行 ”“不行, 第一是沈原生, 第二也是她。”我知道邵老师是开玩笑的, 可对我来说, 这是很难得的一次肯定。

⑦我接下了这单活儿, 心有忐忑地接受一项项分配。有天, 邵老师拿着我的借阅明细单问: “天文、军事、文学……这么杂, 你都看了 ”

⑧ “不能叫看了, 应该是都翻了, 有兴趣的我就细看, 没有兴趣的就略过。”我小声回答。

⑨ “这么多, 就是翻, 也很占时间啊。”

⑩ “我看书很快, 而且很多故事不用细看, 看了开头就能知道结尾。”我直白地说。

邵老师笑了笑, 说: “你倒是不谦虚, 那你就把每种杂志的内容做个概要吧……”

这完全是我平时驰骋的疆域, 很快我就整理出一沓资料。

在那之前, 我虽然借了很多书刊, 但并没有倾注太多心血, 更像是为了逃避学习、成长而选择了看 书。在校对资料时, 我第一次如此耗费心血地去做一件事, 一字一字, 一段一段, 核实查证, 修改完善, 像进入了无人之境一般……邵老师看了我交去的资料, 说: “你看你认真做一件事的时候, 不是做得很好吗 ”

结束了这份短期工, 我神采飞扬地走在路上, 比起领到报酬我更在意的是告别时邵老师对我说的话: “你可别浑浑噩噩的, 辜负了你的能力。”

如果成长里真有分水岭的话, 那么这大概就是那道线了。我还是那个普通的女生, 可有很多东西不一样了。从我不再浑浑噩噩那天起, 我就自己掌了舵, 扬了帆, 不再是原来那个自卑怯懦又敏感的我了。 (有改动)

18. 根据文章内容, 在横线上将“我”的成长历程补充完整。(2 分)

不爱表现, 默认普通→(1) ____________→接受任务, 发挥所长→(2) ____________

19. 阅读下面的句子, 赏析加点部分的表达效果。(3 分)

这完全是我平时驰骋的疆域, 很快我就整理出一沓资料。

20. 第 段中的“分水岭”具体指的是哪件事 请结合全文简要概括。

(3 分)

21. 结合文章内容, 分析邵老师在引导学生成长方面有哪些独到之处。(至少答出两点) (3 分)

三、写作(50 分)

22. 请以《你是我最_______的人》为题, 写一篇文章。

要求: (1) 在横线上填写恰当的词语, 将题目补充完整, 如“贴心”“感激”“牵挂”“欣赏” 等; (2) 写出真情实感; (3) 文中不得出现真实的地名、校名和人名; (4) 500 字左右。

期中综合素质评价

一、1. tuò shì xià bù yè 腻 遽 杼 潸潸 搓

2. (1) 轻烟散入五侯家 (2) 河汉清且浅

(3) 而青于蓝 (4) 要奋斗就会有牺牲

(5) 居高声自远 非是藉秋风

3. D 【点拨】D. 死得其所: 死得有意义、有价值。句中用来形容歹徒的死, 褒贬误用, 使用错误。故选D。

4. B 【点拨】本题考查标点符号的使用。A. “等”和“……” 都表示列举的省略, 不能同时使用, 应删去其中一个。C. 根据语境可知, “不逃跑, 并多问一句为什么”是对前面的“以下这种可能”的阐述, 故“可能” 后的逗号应该改为冒号。D. “红色之旅”为活动的名 称, 故书名号应该改为双引号。故选B。

5. A 【点拨】本题考查病句辨析。B. 成分残缺, 可删掉 “让”。C. 重复赘余, “约”和“左右”任意删掉一个。D. 语序不当, 应将“讨论”和“听取”调换位置。故选A。

6. D 【点拨】本题考查文学、文化常识。D. “豆蔻”年华指女子十三四岁的年纪; “及笄”指女子年满十五岁; “弱冠” 指男子二十岁左右的年纪; “而立”指人三十岁。按从小到大的顺序排列应是: 豆蔻、及笄、弱冠、而立。故选D。

7. (1) 中学生了解英雄人物的途径主要是学校, 大部分学生对了解英雄人物的态度是积极的, 热情很高。

(2) B 【点拨】“天行健, 君子以自强不息”表现了君子顽强进取、蓬勃向上的精神风貌, 不符合“赞美英雄”的主 题。故选B。

(3) 示例: 可以在陈列室展示烈士遗物, 并配以相关的文字介绍, 来加深参观者对烈士的认识; 可以在陈列室增加视频影像资料展示, 以让参观者有身临其境之感; 增加场景还原、数字沙盘展示等, 让参观者更进一步了解烈士的经历。

8. (1) 少剑波接受了组建能侦察能打的小分队进山剿匪的 命令。

(2) 组建精悍坚强的小分队, 既能侦察又能打, 边侦察边打, 和敌人在山林里周旋, 直到消灭敌人。

二、(一) 9. D 【点拨】本题考查对古诗内容的理解和分析。D. 有误, 这首诗写的是夏天。故选D。

10. “偷”字运用了拟人的修辞手法, 将南风人格化、形象化, 突出了南风这位“旧相识”的顽皮、可爱, 表现了雨后初晴时诗人愉悦、闲适的心境。

(二) 11. (1) 牵引, 拉开 (2) 这样 (3) 向 (4) 怎么

12. D 【点拨】本题考查一词多义。A. 都是结构助词, 的; B. 都是连词, 表修饰; C. 都是连词, 和; D. 连词, 因为/ 动 词, 做。故选D。

13. (1) (他) 虽然和另外一个人都在学习, 但不如另外一个人 专心。

(2) 点燃蜡烛走路和在黑暗中行走相比, 哪个更好呢

14. 示例: 【甲】文: 学习要专心致志, 不能三心二意。

【乙】文: 学无止境, 任何时候都要抓紧时间学习。

【乙文参考译文】

晋平公对师旷说: “我今年七十岁了, 想要学习, 恐怕已经晚了。”师旷说: “晚了为什么不点燃蜡烛呢 ”晋平公说: “怎么有为人臣子而戏弄自己的国君的呢 ”师旷说: “双目失明的我怎么敢戏弄我的国君呢 我听说, 少年时喜好学习, 就如同初升的太阳的光一样灿烂; 中年时喜好学习, 就像正午的太阳光一样强烈; 晚年时喜好学习, 就像拿着蜡烛照明。点燃蜡烛走路和在黑暗中行走相比, 哪个更好呢 ”晋平公说: “说得好啊!”

(三) 15. “鳞次栉比”的意思是像鱼鳞和梳子的齿一样, 一个挨着一个地排列着, 多形容房屋等密集, 文中形容灯笼铺子排列得很密很整齐。

16. 示例: ①运用比喻的修辞手法, 将满场灯光比作“天光”, 形象生动地表现出元宵节的灯的数量之多、颜色之灿烂, 表达了作者对元宵节的灯的喜爱之情; ②运用排比的修辞手法, “天光璀璨”“天光猎猎”“天光浩荡”, 强调了元宵节的灯的数量之多、颜色之灿烂, 突出作者的赞美之情; ③运用反问的修辞手法, 表达了肯定的语气, 突出了我们国家从除夕到元宵节的铺排堂皇、仪式隆重, 表达出作者对我国传统节日的热爱与自豪之情。

17. 示例: ①说明。引用《京都风俗志》中的相关内容, 向读者展现了大栅栏里老店铺门前挂着的各种各样的灯, 不但丰富了文章内容, 而且引起了读者的阅读兴趣。②抒情。 “得佩服中国人的智慧……丰富无穷的想象”一句表达了作者对中国人的智慧的赞扬之情和作者的自豪之情, 具有一定的感染力, 能够使读者产生共鸣。

(四) 18. (1) 喜欢读书, 得到肯定

(2) 完成任务, 找到自信

19. “驰骋的疆域”指的是“我”熟悉又擅长的书籍世界, 大词小用, 风趣而又形象地表现了“我”的自信。

20. “分水岭”指的是邵老师发现“我”的特长, 创造机会让“我” 锻炼, 帮“我”找到自信的事。

【点拨】联系第⑥段中的“期末家长会上, 邵老师对妈妈说, 要聘请我去给他做助手, 按小时结算报酬” 和第 段中的“结束了这份短期工, 我神采飞扬地走在路上”可知, “分水岭”指的是邵老师发现“我” 的特长, 创造机会让“我”锻炼, 帮“我”找到自信的事。

21. 示例: 从邵老师发现“我”喜欢看书, 就聘“我”当助手, 可以看出邵老师善于因材施教; 从邵老师引导“我”做自己喜欢做的事, 可以看出邵老师善于与学生交流沟通; 从邵老师在“我”完成任务后, 给予“我”肯定和表扬, 可以看出邵老师懂得及时鼓励学生, 帮助学生找到自信。

三、22. 【思路点拨】本题考查半命题作文。在审题时要注意 “最”字, “最”体现出这个人与其他人不同, 其形象最典型。这篇作文, 适合写成记叙文。可以写关于所描写的人物的典型事件, 来突出其特征、精神品质。例如, 从贴心的角度, 可以写老师、父母、同学等人在生活中理解自己、关心自己的事件; 从感激的角度, 可以写在自己的学习、生活中, 老师、父母、同学、朋友等人给予自己的帮助和支持(具体的帮助、精神上的支持); 从牵挂的角度, 可以写自己的生命中非常重要的人, 由于某种客观因素不能和自己相见而令自己牵挂; 从欣赏的角度, 可以写某人身上的优秀品质, 让自己敬佩(可以选择身边的小人物来写)。叙事要完整, 情节要生动感人。可以运用细节描写的描写方法、以小见大的表现手法等, 并合理安排记叙顺序, 为文章增色。

例文:

你是我最牵挂的人

每当我听到关于亲情的歌曲时, 我就抑制不住对你的牵挂。我亲爱的哥哥, 你在遥远的南方可安好

我五岁那年, 一碗热气腾腾的鸡汤融化了我的心窝, 将你我的心紧紧地连在一起。那天, 全家欢聚, 你将一根鸡腿放入我碗中, 抚着我细碎的头发说: “多吃点, 以后哥哥不在你身边, 你要记得想哥哥。”我心想: 你是我最亲的哥哥啊, 我怎会不想你呢

我九岁那年, 你只身踏上了开往南方的火车。从此, 你便真的成了我的牵挂。

深秋寒风凛冽, 你一身戎装, 英武干练。你对我挥了挥手, 嘱咐道: “好好学习, 在家里要懂事, 要听爸爸妈妈的话, 知道 吗 ”那日一别, 我的牵挂便随着那满地的枯叶蔓延。

我十二岁那年, 一条来自南方的红色围巾, 温暖了我一整个冬天。

那个冬天非常暖。火红的围巾, 似秋日山谷中枫叶的那种红, 在纷纷扬扬的银白世界中格外显眼。我爱不释手, 不管去哪里都要戴上这条围巾。书信中你工工整整地写着: “围巾收到了吗 过完年我就回家, 你可要听话。” 牵挂愈来愈浓, 我和爸妈都日夜惦记着你。

如今, 你已参军数年, 我已不再年少。眼看北方那难熬的严冬又要来临, 只愿你能够在南方的艳阳里一切安好。

牵挂, 依旧。

总评: 作者按照时间顺序, 回忆了与哥哥在一起的点点滴滴, 字里行间流露出对哥哥的思念之情。文章运用多种表达方式, 语言生动形象, 如“火红的围巾, 似秋日山谷中枫叶的那种红, 在纷纷扬扬的银白世界中格外显眼”, 让人眼前一亮, 银白世界中的一抹红, 给人以诗情画意之感。结尾点题, 给人意犹未尽的感觉。

同课章节目录