第一单元《氓》与《孔雀东南飞》教学侧重点分析课件(共31张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 第一单元《氓》与《孔雀东南飞》教学侧重点分析课件(共31张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 19:40:39 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

著

《氓》与《孔雀东南飞》

的教学侧重点分析

1、《氓》将叙事和抒情巧妙地结合起来。诵读时,要仔细体会女主人公心理的前后变化,感受诗歌“怒而不怨,哀而不伤”的抒情特征。(学习提示)

2、《氓》与《孔雀东南飞》都是讲述古代婚姻爱情悲剧的民歌,试分别梳理他们的情节,从人物形象、语言风格、表现手法等方面比较两首诗的异同。 (单元研习任务)

3、《诗经》开创了现实主义文学传统,汉乐府继承了《诗经》开创的现实主义传统,在叙事诗方面取得了很高的成就。(单元介绍)

一、《氓》如何体现“怨而不怒,哀而不伤”的抒情特征?

二、《氓》与《孔雀东南飞》比较分析

三、《诗经》与汉乐府中的现实主义手法分析

四、从高考考点看两篇文章的教学侧重点

一、《氓》如何体现“怨而不怒,哀而不伤”的抒情特征?

核心特点:情感表达有节制,

哀怨中不失理性,

痛苦中保持尊严。

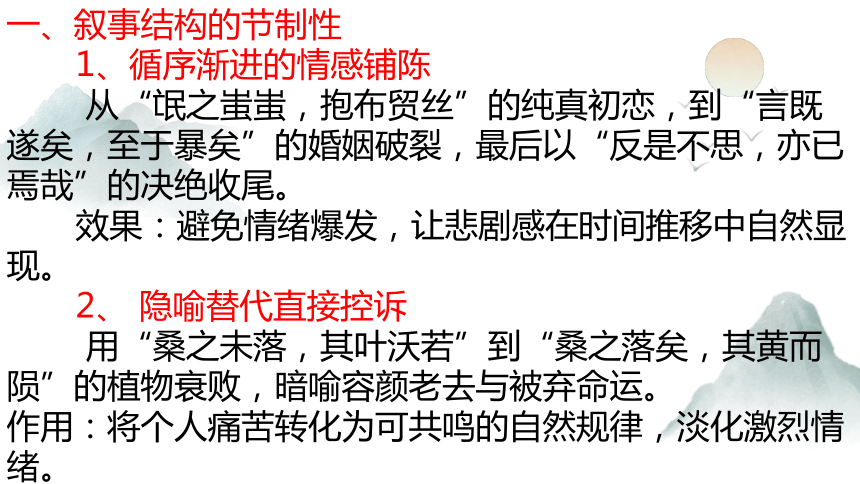

一、叙事结构的节制性

1、循序渐进的情感铺陈

从“氓之蚩蚩,抱布贸丝”的纯真初恋,到“言既遂矣,至于暴矣”的婚姻破裂,最后以“反是不思,亦已焉哉”的决绝收尾。

效果:避免情绪爆发,让悲剧感在时间推移中自然显现。

2、 隐喻替代直接控诉

用“桑之未落,其叶沃若”到“桑之落矣,其黄而陨”的植物衰败,暗喻容颜老去与被弃命运。

作用:将个人痛苦转化为可共鸣的自然规律,淡化激烈情绪。

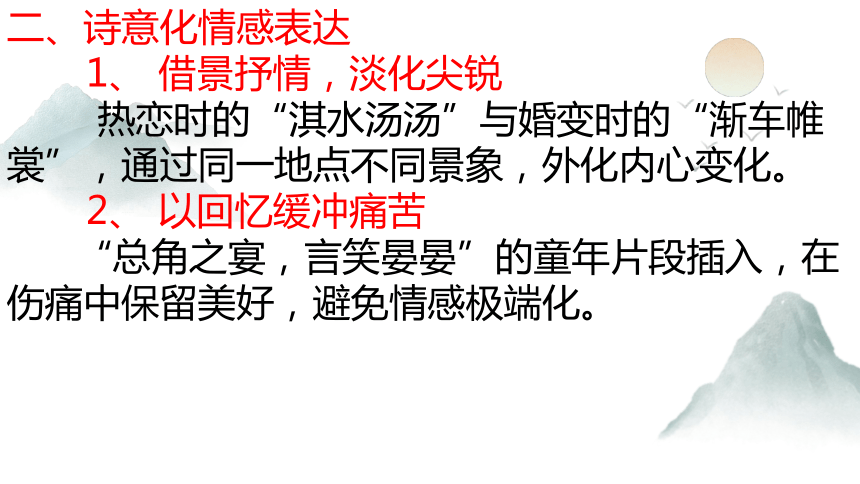

二、诗意化情感表达

1、 借景抒情,淡化尖锐

热恋时的“淇水汤汤”与婚变时的“渐车帷裳”,通过同一地点不同景象,外化内心变化。

2、 以回忆缓冲痛苦

“总角之宴,言笑晏晏”的童年片段插入,在伤痛中保留美好,避免情感极端化。

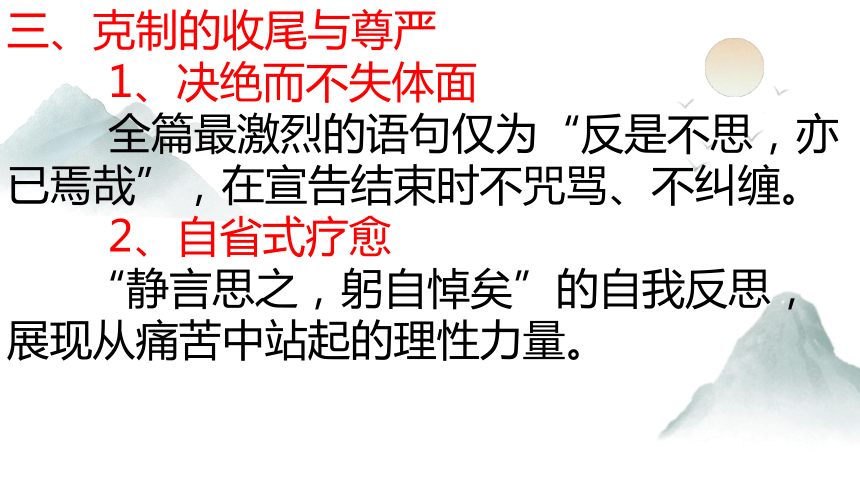

三、克制的收尾与尊严

1、决绝而不失体面

全篇最激烈的语句仅为“反是不思,亦已焉哉”,在宣告结束时不咒骂、不纠缠。

2、自省式疗愈

“静言思之,躬自悼矣”的自我反思,展现从痛苦中站起的理性力量。

二、《氓》与《孔雀东南飞》比较分析

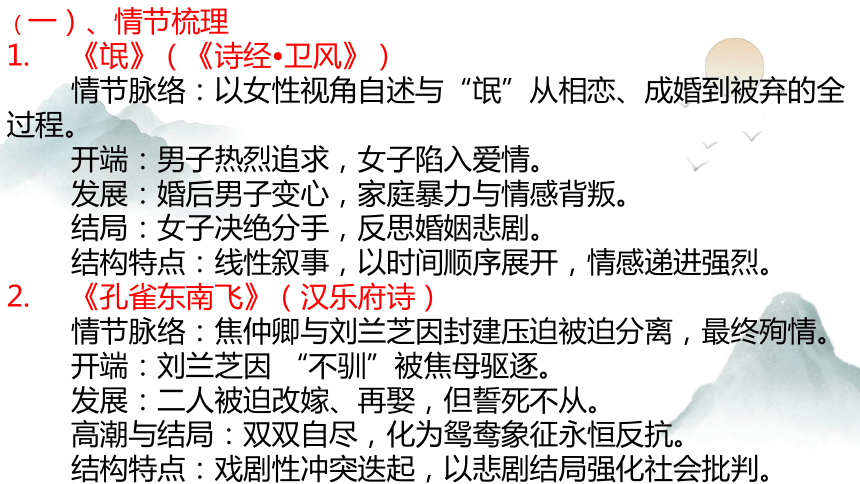

(一)、情节梳理

1. 《氓》(《诗经 卫风》)

情节脉络:以女性视角自述与“氓”从相恋、成婚到被弃的全过程。

开端:男子热烈追求,女子陷入爱情。

发展:婚后男子变心,家庭暴力与情感背叛。

结局:女子决绝分手,反思婚姻悲剧。

结构特点:线性叙事,以时间顺序展开,情感递进强烈。

2. 《孔雀东南飞》(汉乐府诗)

情节脉络:焦仲卿与刘兰芝因封建压迫被迫分离,最终殉情。

开端:刘兰芝因 “不驯”被焦母驱逐。

发展:二人被迫改嫁、再娶,但誓死不从。

高潮与结局:双双自尽,化为鸳鸯象征永恒反抗。

结构特点:戏剧性冲突迭起,以悲剧结局强化社会批判。

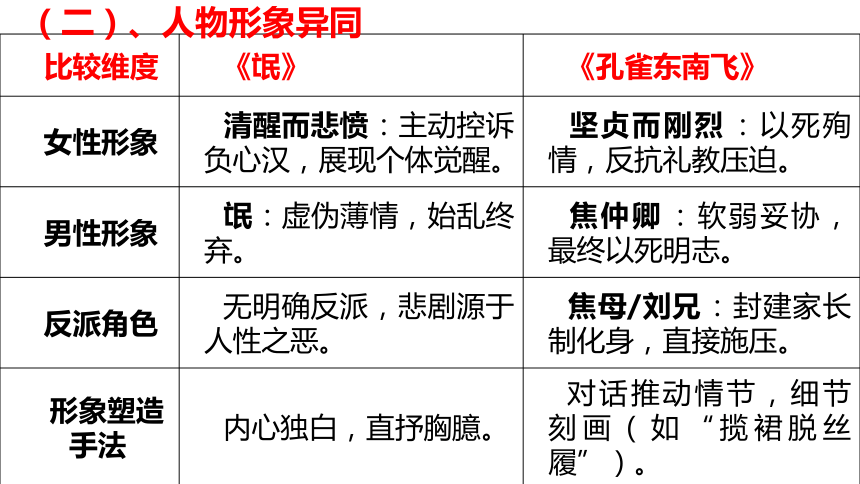

比较维度 《氓》 《孔雀东南飞》

女性形象 清醒而悲愤 :主动控诉负心汉,展现个体觉醒。 坚贞而刚烈 :以死殉情,反抗礼教压迫。

男性形象 氓 :虚伪薄情,始乱终弃。 焦仲卿 :软弱妥协,最终以死明志。

反派角色 无明确反派,悲剧源于人性之恶。 焦母/刘兄 :封建家长制化身,直接施压。

形象塑造手法 内心独白,直抒胸臆。 对话推动情节,细节刻画(如“揽裙脱丝履”)。

(二)、人物形象异同

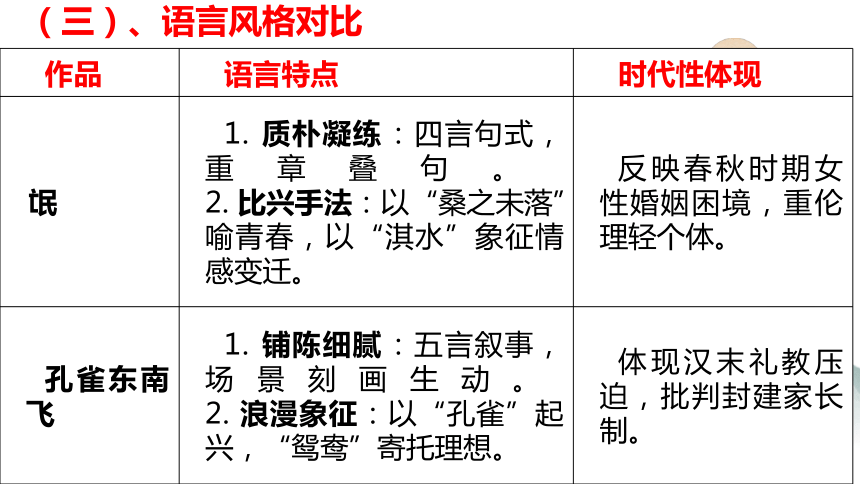

作品 语言特点 时代性体现

氓 1. 质朴凝练 :四言句式,重章叠句。

2. 比兴手法 :以“桑之未落”喻青春,以“淇水”象征情感变迁。 反映春秋时期女性婚姻困境,重伦理轻个体。

孔雀东南飞 1. 铺陈细腻 :五言叙事,场景刻画生动。

2. 浪漫象征 :以“孔雀”起兴,“鸳鸯”寄托理想。 体现汉末礼教压迫,批判封建家长制。

(三)、语言风格对比

手法 《氓》 《孔雀东南飞》

叙事视角 第一人称自述,主观情感强烈。 第三人称全知视角,客观呈现社会矛盾。

抒情方式 直接控诉(“士也罔极,二三其德”)。 借景抒情(“寒风摧树木,严霜结庭兰”)。

冲突设计 个人情感冲突(爱情与背叛)。 社会性冲突(个体与礼教的对立)。

悲剧根源 人性弱点(氓的负心)。 制度压迫(封建家长制与婚姻枷锁)。

(四)、表现手法异同

(五)、核心异同总结

相同点 :

主题 :皆揭露女性在婚姻中的苦难,批判社会不公。

手法 :比兴手法,善用意象(自然景物、动物)深化情感表达。

不同点 :

思想深度 :《氓》聚焦个体命运,《孔雀东南飞》上升至制度批判。

结局意义 :《氓》以清醒告别收尾,彰显女性自主;《孔雀东南飞》以殉情升华,呼唤社会变革。

三、《诗经》与汉乐府中的

现实主义手法分析

(一)从《氓》看《诗经》

的现实主义特色

1、、社会现实的真实再现:礼教束缚下的女性困境

《氓》以“弃妇”视角展开叙事,本质上是对周代宗法制度的隐性控诉。诗中“匪我愆期,子无良媒”“以尔车来,以我贿迁”等句,揭示了婚姻需遵循“父母之命,媒妁之言”的礼教规范。女性在婚姻中沦为被物化的对象(“贿”即嫁妆),而男性则凭借经济地位(“抱布贸丝”)占据主导权。这种对婚姻实质的揭露,直指先秦社会“男权中心”的现实结构。

2、人物塑造的真实性:复杂人性与命运必然性

氓的双面性:

初期“氓之蚩蚩”的憨厚伪装,后期“言既遂矣,至于暴矣”的暴戾无情,展现人性因利益而变的真实轨迹。

“士贰其行”“二三其德”直指男性在婚姻中的道德缺失,暗含对阶级差异下人性异化的批判。

女主人公的觉醒:

从“乘彼垝垣,以望复关”的痴情,到“反是不思,亦已焉哉”的决绝,其情感变化折射出女性在压迫中逐渐觉醒的生存逻辑。

“三岁为妇,靡室劳矣”的辛劳与“静言思之,躬自悼矣”的自省,强化了人物命运的悲剧性与真实性。

3、细节描写与情感真实:日常叙事中的普遍共鸣

诗中通过生活化场景构建真实感:

经济细节:“抱布贸丝”暗示小生产者的经济模式;“淇水汤汤,渐车帷裳”以自然环境烘托人物心境。

时间线索:“三岁食贫”“总角之宴”等时间跨度,凸显婚姻从甜蜜到破裂的过程,增强叙事的可信度。

心理独白:“女之耽兮,不可说也”的慨叹,既是个人悔恨,亦是对时代女性集体命运的概括,引发跨越时空的共情。

4、对比与讽喻:现实批判的深化

婚前与婚后的对比:

氓从“信誓旦旦”到“士也罔极”,婚姻从“言笑晏晏”到“咥其笑矣”,揭露男性虚伪与婚姻脆弱。

自然意象的隐喻:

“桑之未落,其叶沃若”与“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶盛衰喻女性容貌与价值被物化的现实。

(二)从《孔雀东南飞》看汉乐府对《诗经》现实主义的发展

1、《诗经》作为中国现实主义文学的源头,以“饥者歌其食,劳者歌其事”的创作理念,展现了周代社会的多维图景,但其现实主义手法存在显著局限:

(1)碎片化的场景叙事:如《氓》以弃妇独白控诉婚姻不公,但缺乏完整情节链与人物命运轨迹。

(2)象征化的情感表达:善用“比兴”传递集体情绪(如“硕鼠”喻剥削者),但鲜少深入个体心理与社会矛盾的复杂性。

(3)伦理教化的功能性:强调“温柔敦厚”的诗教传统,对现实的批判往往止于道德劝诫,如《伐檀》质问“不稼不穑,胡取禾三百廛兮”,却未触及制度性反思。

(4)本质局限:《诗经》的短章体例与集体创作模式,使其现实主义停留于群体经验的抽象提炼,难以承载个体命运与社会结构的深度互动。

2、汉乐府的现实主义突破:以《孔雀东南飞》为核心的范式革新

汉乐府“感于哀乐,缘事而发”的创作原则,在《诗经》基础上实现了三大跨越式发展:

(1)叙事结构的史诗化

完整故事框架:《孔雀东南飞》以353句、1785字的鸿篇巨制,构建“兰芝遣归—仲卿抗争—双双殉情”的完整悲剧链条,突破了《诗经》的片段化叙事。

戏剧性冲突设计:如焦母“槌床大怒”的专制、刘兄“否泰如天地”的势利,将矛盾从家庭伦理上升至礼教制度,远超《氓》中“士贰其行”的个体道德批判。

(2)人物塑造的立体化

心理描写的深度:刘兰芝“揽裙脱丝履,举身赴清池”的决绝,焦仲卿“徘徊庭树下,自挂东南枝”的犹疑与觉醒,展现了个体在制度压迫下的复杂人性,而《诗经》人物多沦为伦理符号(如《谷风》中的弃妇)。

细节白描的感染力:通过“指如削葱根,口如含朱丹”的外貌刻画、“新妇起严妆”的行为描写,赋予人物鲜活生命力,与《诗经》“自伯之东,首如飞蓬”的类型化比喻形成鲜明对比。

(3)社会批判的体系化

制度性反思:《孔雀东南飞》以“两家求合葬”的荒诞结局,揭露封建礼教“吃人”本质,其批判锋芒直指社会结构(如“孝道”对母子关系的异化、“门第观”对婚恋自由的扼杀),而《诗经》多止步于现象控诉(如《硕鼠》仅呼吁“适彼乐土”)。

个体与时代的对话:诗歌借焦刘悲剧叩问“自由意志”与“伦理秩序”的冲突,呼应东汉末士族崛起、礼法松动的时代语境,实现了现实主义从“记录现实”到“解剖现实”的升华。

(4)浪漫主义与现实主义的结合

结尾“鸳鸯双飞”的象征手法,既强化悲剧色彩,又暗含对理想爱情的追求,展现了汉乐府在写实中融入抒情的特点

3、文学史坐标中的现实意义

汉乐府对《诗经》的超越,标志着中国文学从“诗言志”的抒情传统向“事写实”的叙事传统转型:

创作范式的革新:《孔雀东南飞》开创“以诗为史”的叙事路径,为杜甫“三吏三别”、白居易《琵琶行》提供范式。

人文精神的觉醒:将文学焦点从“群体伦理”转向“个体命运”,为后世《窦娥冤》《红楼梦》等悲剧艺术奠定思想基础。

当代启示:在短视频解构深度叙事的今天,《孔雀东南飞》提醒我们:真正的现实主义需直面人性困境,在时代褶皱中挖掘超越性的精神力量。

四、从高考考点看两篇文章的教学侧重点

(一)、高考真题精析(2022–2024)

1、亲父母,可偏指父或母,与《孔雀东南飞》“我有亲父兄”的“亲”意思不相同。( 2024山东卷 )

2、内不相训而外相谤,非亲睦也( 2024天津卷)

3、请君少却,令将士得周旋(2023年山西卷)

4、诗人善用比兴手法,与刘禹锡的“病树前头万木春”有相同的寄托。

5、责不以及,非小生之所堪任(2022天津卷)

6、“公悲之”与“心中常苦悲”两句“悲”的含义不同。(2022山西卷)

(二)、高频命题角度与备考建议

1、文言词语积累。

2、形象对比:

《氓》女主:从沉溺到觉醒的个体成长;

刘兰芝:以死抗争的礼教反叛者。

3、手法分析:

《氓》比兴与内心独白;

《孔雀东南飞》铺陈叙事(如“严妆”场景)、戏剧冲突。

4、现实关联:

古代婚姻悲剧对当代性别平等的启示;

乐府诗“缘事而发”传统与现实主义写作。

著

《氓》与《孔雀东南飞》

的教学侧重点分析

1、《氓》将叙事和抒情巧妙地结合起来。诵读时,要仔细体会女主人公心理的前后变化,感受诗歌“怒而不怨,哀而不伤”的抒情特征。(学习提示)

2、《氓》与《孔雀东南飞》都是讲述古代婚姻爱情悲剧的民歌,试分别梳理他们的情节,从人物形象、语言风格、表现手法等方面比较两首诗的异同。 (单元研习任务)

3、《诗经》开创了现实主义文学传统,汉乐府继承了《诗经》开创的现实主义传统,在叙事诗方面取得了很高的成就。(单元介绍)

一、《氓》如何体现“怨而不怒,哀而不伤”的抒情特征?

二、《氓》与《孔雀东南飞》比较分析

三、《诗经》与汉乐府中的现实主义手法分析

四、从高考考点看两篇文章的教学侧重点

一、《氓》如何体现“怨而不怒,哀而不伤”的抒情特征?

核心特点:情感表达有节制,

哀怨中不失理性,

痛苦中保持尊严。

一、叙事结构的节制性

1、循序渐进的情感铺陈

从“氓之蚩蚩,抱布贸丝”的纯真初恋,到“言既遂矣,至于暴矣”的婚姻破裂,最后以“反是不思,亦已焉哉”的决绝收尾。

效果:避免情绪爆发,让悲剧感在时间推移中自然显现。

2、 隐喻替代直接控诉

用“桑之未落,其叶沃若”到“桑之落矣,其黄而陨”的植物衰败,暗喻容颜老去与被弃命运。

作用:将个人痛苦转化为可共鸣的自然规律,淡化激烈情绪。

二、诗意化情感表达

1、 借景抒情,淡化尖锐

热恋时的“淇水汤汤”与婚变时的“渐车帷裳”,通过同一地点不同景象,外化内心变化。

2、 以回忆缓冲痛苦

“总角之宴,言笑晏晏”的童年片段插入,在伤痛中保留美好,避免情感极端化。

三、克制的收尾与尊严

1、决绝而不失体面

全篇最激烈的语句仅为“反是不思,亦已焉哉”,在宣告结束时不咒骂、不纠缠。

2、自省式疗愈

“静言思之,躬自悼矣”的自我反思,展现从痛苦中站起的理性力量。

二、《氓》与《孔雀东南飞》比较分析

(一)、情节梳理

1. 《氓》(《诗经 卫风》)

情节脉络:以女性视角自述与“氓”从相恋、成婚到被弃的全过程。

开端:男子热烈追求,女子陷入爱情。

发展:婚后男子变心,家庭暴力与情感背叛。

结局:女子决绝分手,反思婚姻悲剧。

结构特点:线性叙事,以时间顺序展开,情感递进强烈。

2. 《孔雀东南飞》(汉乐府诗)

情节脉络:焦仲卿与刘兰芝因封建压迫被迫分离,最终殉情。

开端:刘兰芝因 “不驯”被焦母驱逐。

发展:二人被迫改嫁、再娶,但誓死不从。

高潮与结局:双双自尽,化为鸳鸯象征永恒反抗。

结构特点:戏剧性冲突迭起,以悲剧结局强化社会批判。

比较维度 《氓》 《孔雀东南飞》

女性形象 清醒而悲愤 :主动控诉负心汉,展现个体觉醒。 坚贞而刚烈 :以死殉情,反抗礼教压迫。

男性形象 氓 :虚伪薄情,始乱终弃。 焦仲卿 :软弱妥协,最终以死明志。

反派角色 无明确反派,悲剧源于人性之恶。 焦母/刘兄 :封建家长制化身,直接施压。

形象塑造手法 内心独白,直抒胸臆。 对话推动情节,细节刻画(如“揽裙脱丝履”)。

(二)、人物形象异同

作品 语言特点 时代性体现

氓 1. 质朴凝练 :四言句式,重章叠句。

2. 比兴手法 :以“桑之未落”喻青春,以“淇水”象征情感变迁。 反映春秋时期女性婚姻困境,重伦理轻个体。

孔雀东南飞 1. 铺陈细腻 :五言叙事,场景刻画生动。

2. 浪漫象征 :以“孔雀”起兴,“鸳鸯”寄托理想。 体现汉末礼教压迫,批判封建家长制。

(三)、语言风格对比

手法 《氓》 《孔雀东南飞》

叙事视角 第一人称自述,主观情感强烈。 第三人称全知视角,客观呈现社会矛盾。

抒情方式 直接控诉(“士也罔极,二三其德”)。 借景抒情(“寒风摧树木,严霜结庭兰”)。

冲突设计 个人情感冲突(爱情与背叛)。 社会性冲突(个体与礼教的对立)。

悲剧根源 人性弱点(氓的负心)。 制度压迫(封建家长制与婚姻枷锁)。

(四)、表现手法异同

(五)、核心异同总结

相同点 :

主题 :皆揭露女性在婚姻中的苦难,批判社会不公。

手法 :比兴手法,善用意象(自然景物、动物)深化情感表达。

不同点 :

思想深度 :《氓》聚焦个体命运,《孔雀东南飞》上升至制度批判。

结局意义 :《氓》以清醒告别收尾,彰显女性自主;《孔雀东南飞》以殉情升华,呼唤社会变革。

三、《诗经》与汉乐府中的

现实主义手法分析

(一)从《氓》看《诗经》

的现实主义特色

1、、社会现实的真实再现:礼教束缚下的女性困境

《氓》以“弃妇”视角展开叙事,本质上是对周代宗法制度的隐性控诉。诗中“匪我愆期,子无良媒”“以尔车来,以我贿迁”等句,揭示了婚姻需遵循“父母之命,媒妁之言”的礼教规范。女性在婚姻中沦为被物化的对象(“贿”即嫁妆),而男性则凭借经济地位(“抱布贸丝”)占据主导权。这种对婚姻实质的揭露,直指先秦社会“男权中心”的现实结构。

2、人物塑造的真实性:复杂人性与命运必然性

氓的双面性:

初期“氓之蚩蚩”的憨厚伪装,后期“言既遂矣,至于暴矣”的暴戾无情,展现人性因利益而变的真实轨迹。

“士贰其行”“二三其德”直指男性在婚姻中的道德缺失,暗含对阶级差异下人性异化的批判。

女主人公的觉醒:

从“乘彼垝垣,以望复关”的痴情,到“反是不思,亦已焉哉”的决绝,其情感变化折射出女性在压迫中逐渐觉醒的生存逻辑。

“三岁为妇,靡室劳矣”的辛劳与“静言思之,躬自悼矣”的自省,强化了人物命运的悲剧性与真实性。

3、细节描写与情感真实:日常叙事中的普遍共鸣

诗中通过生活化场景构建真实感:

经济细节:“抱布贸丝”暗示小生产者的经济模式;“淇水汤汤,渐车帷裳”以自然环境烘托人物心境。

时间线索:“三岁食贫”“总角之宴”等时间跨度,凸显婚姻从甜蜜到破裂的过程,增强叙事的可信度。

心理独白:“女之耽兮,不可说也”的慨叹,既是个人悔恨,亦是对时代女性集体命运的概括,引发跨越时空的共情。

4、对比与讽喻:现实批判的深化

婚前与婚后的对比:

氓从“信誓旦旦”到“士也罔极”,婚姻从“言笑晏晏”到“咥其笑矣”,揭露男性虚伪与婚姻脆弱。

自然意象的隐喻:

“桑之未落,其叶沃若”与“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶盛衰喻女性容貌与价值被物化的现实。

(二)从《孔雀东南飞》看汉乐府对《诗经》现实主义的发展

1、《诗经》作为中国现实主义文学的源头,以“饥者歌其食,劳者歌其事”的创作理念,展现了周代社会的多维图景,但其现实主义手法存在显著局限:

(1)碎片化的场景叙事:如《氓》以弃妇独白控诉婚姻不公,但缺乏完整情节链与人物命运轨迹。

(2)象征化的情感表达:善用“比兴”传递集体情绪(如“硕鼠”喻剥削者),但鲜少深入个体心理与社会矛盾的复杂性。

(3)伦理教化的功能性:强调“温柔敦厚”的诗教传统,对现实的批判往往止于道德劝诫,如《伐檀》质问“不稼不穑,胡取禾三百廛兮”,却未触及制度性反思。

(4)本质局限:《诗经》的短章体例与集体创作模式,使其现实主义停留于群体经验的抽象提炼,难以承载个体命运与社会结构的深度互动。

2、汉乐府的现实主义突破:以《孔雀东南飞》为核心的范式革新

汉乐府“感于哀乐,缘事而发”的创作原则,在《诗经》基础上实现了三大跨越式发展:

(1)叙事结构的史诗化

完整故事框架:《孔雀东南飞》以353句、1785字的鸿篇巨制,构建“兰芝遣归—仲卿抗争—双双殉情”的完整悲剧链条,突破了《诗经》的片段化叙事。

戏剧性冲突设计:如焦母“槌床大怒”的专制、刘兄“否泰如天地”的势利,将矛盾从家庭伦理上升至礼教制度,远超《氓》中“士贰其行”的个体道德批判。

(2)人物塑造的立体化

心理描写的深度:刘兰芝“揽裙脱丝履,举身赴清池”的决绝,焦仲卿“徘徊庭树下,自挂东南枝”的犹疑与觉醒,展现了个体在制度压迫下的复杂人性,而《诗经》人物多沦为伦理符号(如《谷风》中的弃妇)。

细节白描的感染力:通过“指如削葱根,口如含朱丹”的外貌刻画、“新妇起严妆”的行为描写,赋予人物鲜活生命力,与《诗经》“自伯之东,首如飞蓬”的类型化比喻形成鲜明对比。

(3)社会批判的体系化

制度性反思:《孔雀东南飞》以“两家求合葬”的荒诞结局,揭露封建礼教“吃人”本质,其批判锋芒直指社会结构(如“孝道”对母子关系的异化、“门第观”对婚恋自由的扼杀),而《诗经》多止步于现象控诉(如《硕鼠》仅呼吁“适彼乐土”)。

个体与时代的对话:诗歌借焦刘悲剧叩问“自由意志”与“伦理秩序”的冲突,呼应东汉末士族崛起、礼法松动的时代语境,实现了现实主义从“记录现实”到“解剖现实”的升华。

(4)浪漫主义与现实主义的结合

结尾“鸳鸯双飞”的象征手法,既强化悲剧色彩,又暗含对理想爱情的追求,展现了汉乐府在写实中融入抒情的特点

3、文学史坐标中的现实意义

汉乐府对《诗经》的超越,标志着中国文学从“诗言志”的抒情传统向“事写实”的叙事传统转型:

创作范式的革新:《孔雀东南飞》开创“以诗为史”的叙事路径,为杜甫“三吏三别”、白居易《琵琶行》提供范式。

人文精神的觉醒:将文学焦点从“群体伦理”转向“个体命运”,为后世《窦娥冤》《红楼梦》等悲剧艺术奠定思想基础。

当代启示:在短视频解构深度叙事的今天,《孔雀东南飞》提醒我们:真正的现实主义需直面人性困境,在时代褶皱中挖掘超越性的精神力量。

四、从高考考点看两篇文章的教学侧重点

(一)、高考真题精析(2022–2024)

1、亲父母,可偏指父或母,与《孔雀东南飞》“我有亲父兄”的“亲”意思不相同。( 2024山东卷 )

2、内不相训而外相谤,非亲睦也( 2024天津卷)

3、请君少却,令将士得周旋(2023年山西卷)

4、诗人善用比兴手法,与刘禹锡的“病树前头万木春”有相同的寄托。

5、责不以及,非小生之所堪任(2022天津卷)

6、“公悲之”与“心中常苦悲”两句“悲”的含义不同。(2022山西卷)

(二)、高频命题角度与备考建议

1、文言词语积累。

2、形象对比:

《氓》女主:从沉溺到觉醒的个体成长;

刘兰芝:以死抗争的礼教反叛者。

3、手法分析:

《氓》比兴与内心独白;

《孔雀东南飞》铺陈叙事(如“严妆”场景)、戏剧冲突。

4、现实关联:

古代婚姻悲剧对当代性别平等的启示;

乐府诗“缘事而发”传统与现实主义写作。