9.1《 陈情表》课件(共50张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 9.1《 陈情表》课件(共50张PPT) 2024-2025学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

在钢筋水泥的森林中穿行,我们渐渐忘却了乡下父亲殷殷的嘱咐;在车水马龙的海洋里漂泊,我们渐渐模糊了乡下母亲盼归的身影;在人生前程的旅途中奔波,我们似乎淡忘了对父母的款款孝心。也许大都市的灯红酒绿迷失了我们的双眼,也许城市里阴霾的天空让我们无暇回望那一片乡土,也许温馨舒适的享受让故乡的父母的笑容随风消散,但不管怎样,我们要记住“百善孝为先”,别让孝心和我们渐行渐远,款款孝心给了我们前行最大的动力。

情境设置

忠则《出师》,

孝则《陈情》 。

史上最走心的辞职信

1.掌握文言基础知识;积累有关的古代文化常识。

2.体会文章深挚朴实的感情,理解“忠”“孝”的意蕴。

3.学习本文思路的缜密、严谨和语言表达的委婉、畅达。

4.背诵并准确默写全文。

学习目标

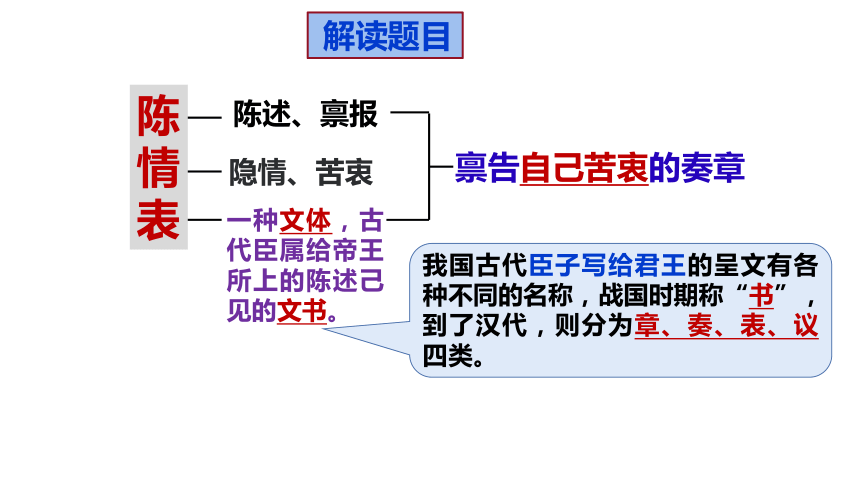

陈情表

陈述、禀报

隐情、苦衷

一种文体,古代臣属给帝王所上的陈述己见的文书。

禀告自己苦衷的奏章

解读题目

我国古代臣子写给君王的呈文有各种不同的名称,战国时期称“书”,到了汉代,则分为章、奏、表、议四类。

“章”是用来谢恩的;

“奏”是用来弹劾,即揭发别人的;

“表”是用来陈述衷情的;

“议”是用来表示不同意见的。

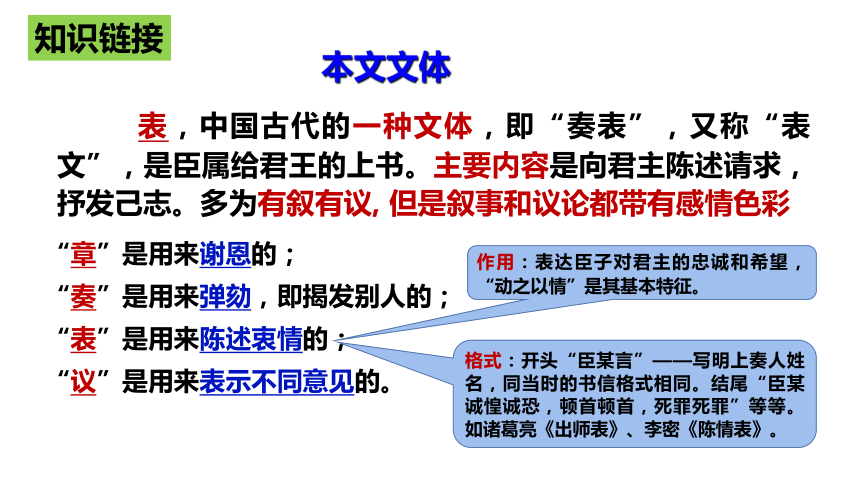

本文文体

知识链接

表,中国古代的一种文体,即“奏表”,又称“表文”,是臣属给君王的上书。主要内容是向君主陈述请求,抒发己志。多为有叙有议, 但是叙事和议论都带有感彩

作用:表达臣子对君主的忠诚和希望,“动之以情”是其基本特征。

格式:开头“臣某言”——写明上奏人姓名,同当时的书信格式相同。结尾“臣某诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”等等。如诸葛亮《出师表》、李密《陈情表》。

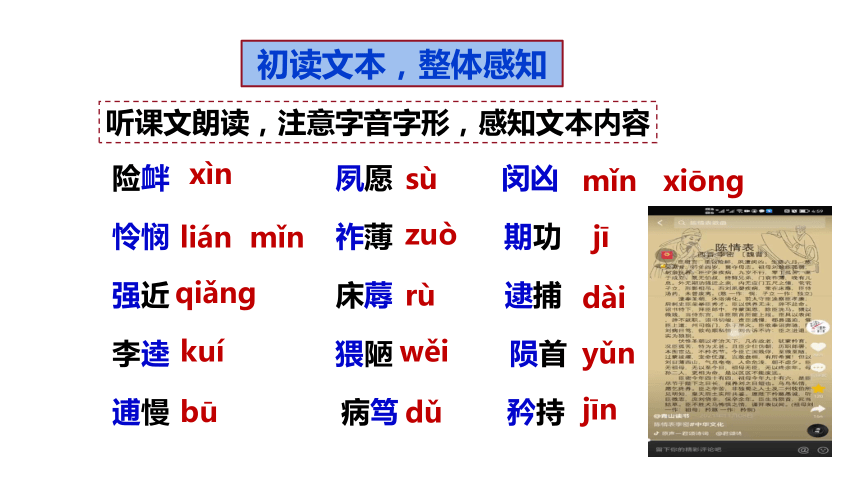

险衅 夙愿 闵凶

怜悯 祚薄 期功

强近 床蓐 逮捕

李逵 猥陋 陨首

逋慢 病笃 矜持

jīn

xìn

sù

mǐn xiōng

lián mǐn

zuò

jī

qiǎng

rù

dài

kuí

wěi

yǔn

bū

dǔ

听课文朗读,注意字音字形,感知文本内容

初读文本,整体感知

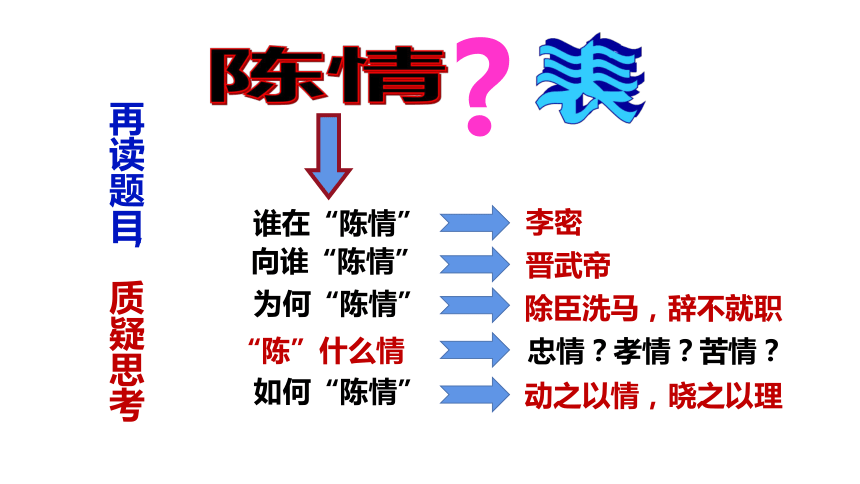

陈情

表

谁在“陈情”

“陈”什么情

为何“陈情”

向谁“陈情”

如何“陈情”

再读题目,质疑思考

李密

晋武帝

除臣洗马,辞不就职

忠情?孝情?苦情?

动之以情,晓之以理

李密(224—287),一名虔,字令伯,三国时期为武阳(今四川省彭山县东)人。父早亡,母改嫁,由祖母刘氏亲自抚养。为人正直,颇有才干,曾仕蜀汉为郎。蜀亡后,公元263年,司马昭子司马炎(晋武帝)废魏帝曹奂,建立了西晋王朝。当时东吴尚踞江左。晋武帝为了安抚蜀汉旧臣,同时也为使东吴士臣倾心相就,以减少灭吴的阻力,对蜀汉旧臣采取怀柔政策授予官职,以示恩宠。

走近作者,知人论世

以文学见称、曾多次出使东吴、历职郎署的李密当然被列为笼络对象,征召李密为太子洗马。然而,李密对蜀汉念念于怀,更何况司马氏是以阴谋、屠杀的方式篡夺取得天下。李密以一亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。这就使李密进退两难。

第一,当时东吴尚据江左,为了减少灭吴的阻力,收笼东吴民心,晋武帝对亡国之臣实行怀柔政策,以显示其宽厚之胸怀。

第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。

思考:晋武帝为什么要这样重用李密呢?

联系史实,知晓背景

李密在这样的背景下向晋武帝上表“辞不就职”。

李密到底是如何说服晋武帝让自己既不出仕又避免杀头之罪的呢?

疏通文意,读懂内容

要求:

1.结合注解,准确翻译重点词句,积累文言知识

2.小组讨论,每一部分作者是如何“陈情”的?

孝

综合全文看,作者在哪一个字上做文章?

本文之所以成为千古名作,就在于作者以一个“孝”字,反复阐说,顶住了诸多压力,最终在强大的皇权面前守住了自己拒绝出仕的个体意志,也实现了自己在伦理道德方面的操守。

作者比较真实地写出了自己的境遇和终养祖母的愿望,这种在长期艰难生活中培养和发展起来的骨肉之情,在利欲熏心、尔虞我诈的封建统治阶级中,应该说是少有的,因而是可贵的。

臣密言:臣以险衅(xìn), 夙遭闵(mǐn)凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无叔伯,终鲜(xiǎn)兄弟,门衰祚(zuò)薄,晚有儿息。外无期(jī)功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕(qióng)孑(jié)立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐(rù),臣侍汤药,未曾废离。

译文:臣李密上言:我因为命运不好,幼年时就遭到不幸之事。生下来只有六个月,父亲就去世了;长到四岁的时候,舅父强行改变母亲(守节的)志向。祖母刘氏怜惜我孤单弱小,亲自抚养我。我小时候经常生病,九岁还不能走路,孤独无靠,直到成人自立。既没有叔叔伯伯,也没有哥哥弟弟,门庭衰微没有福分,很晚才得到儿子。在外面没有比较亲近的亲戚,在家里没有照管门户的僮仆。孤单无靠地独立生活,只有和自己的影子相互安慰。而祖母刘氏很早就被疾病缠绕,经常卧病在床,我侍奉饮食医药,从来没有停止侍奉,离开过她。

第1段

疏通文意

思考①:第1段哪句话是作者陈述的总纲?它包含了哪些内容

夙遭闵凶

父丧母嫁

多病零丁

门衰祚薄

刘婴疾病

不能“废远”

为下文作伏笔

读懂内容

零丁孤苦

未曾废离

臣无祖母 无以至今日

祖母无臣 无以终余年

六月:慈父见背;

四岁:舅夺母志

少时:多疾病;

九岁:不行

先纵

作用:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。表现了“躬亲抚养”的艰难、辛酸与劳苦,为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。

思考②:第1段围绕“闵凶”,作者的叙述层次是怎样的?作用是什么?

后横

既无伯叔,终鲜兄弟;

门衰祚薄,晚有儿息;

外无近亲;内无照应。

作用:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。为“祖母无臣,无以终余年”铺垫。以白描手法见情感的朴素、真挚。

思考③:作者陈述各种不幸,其目的何在?

让武帝对自己由恼怒峻责化为同情怜悯。

身世凄凉,祖母抚养恩深似海;

人丁衰微,作者尽孝责无旁贷。

我们看到了李密形影相吊的孤寂,

我们听到了少年孤苦无依的哀叹。

字字哀痛,声声落泪

尽孝

凄苦、悲凉

陈以往之情

(臣以险衅,夙遭闵凶)

小结

第1段

逮奉圣朝 ,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中 ,寻蒙国恩 ,除臣洗马。猥以微贱 ,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻 ,辞不就职。诏书切峻 ,责臣逋慢;郡县逼迫 ,催臣上道;州司临门 ,急于星火。

译文:到了晋朝建立,我蒙受清明政治的教化。从前太守逵推举我为孝廉,后来刺史荣又推举我为优秀的人才。我因为供养祖母之事没有人做,就辞谢掉了,没有接受任命。朝廷又特地颁下诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,授予我为洗马(的职位)。我凭借卑微低贱的身份,担当侍奉太子的职务,这不是我杀身捐躯所能够报答朝廷的。我详细地(把自己的苦衷)用奏表使皇上听闻,辞谢而没去任职。(但是)诏书急切严峻,责备我回避怠慢;郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比流星还要急。

第2段

疏通文意

文化常识

中国古代人才选拔制度梳理:

先秦(养士即门客制) 两汉(察举制) 魏晋(九品中正制)

隋唐及以后(科举制)

知识卡片

【察举】

汉代选拔官吏制度的一种形式。察举有考察、推举的意思,又叫荐举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。”《陈情表》:“前太守臣逵,察臣孝廉;后刺史臣荣,举臣秀才。”(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才)

汉代选拔官吏制度

【征辟】

也是汉代选拔官吏制度的一种形式。征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。《张衡传》:“连辟公府,不就。”“安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中。”

【孝廉】

汉代察举制的科目之一。孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。实际上察举多为世族大家垄断,互相吹捧,弄虚作假,当时有童谣讽刺:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。”

官职变动词语

1.授官:

2.升官:

3.兼任:

4.调官:

5.辞官:

6.罢官:

7.降官:

察举征召辟选荐,封赏拜授除起仕知,补

升、超迁、迁除、迁进、拔、擢、陟、加、晋

兼、领、判、摄、行、署、权(代理、暂代)

转、调、迁、徙、改、出、入

告老、告归、解官、乞骸骨、请老、乞身、致仕、移病、悬车

罢、黜、夺、免、“绌”通“黜”

贬、谪、放、窜、左迁、左除、左降、左转

臣欲奉诏奔驰 ,则刘病日笃 ,欲苟顺私情 ,则告诉不许。臣之进退 ,实为狼狈。

译文:我很想奉命为国奔走效力,但是祖母刘氏的疾病却一天比一天严重,(我)想姑且迁就自己的心思,但是报告申诉又不被准许。我现在是出仕还是辞职,处境实在是进退两难。

疏通文意

第2段

思考①.本段分几个层次?各自的重点是什么?

研读第2段

(先)叙朝廷征召之殷

(后)写自己进退两难的境地

两层

这一段突出情感的是哪一句?

臣之进退,实为狼狈。

陈现今之情:臣之进退,实为狼狈

思考②:本段如何叙述作者处境的狼狈?这样写有什么作用?

朝廷任命,事态严重:

研读第2段

“非臣陨首所能上报”,可是“供养无主”;

“欲奉诏奔驰,则刘病日笃”;

“欲苟顺私情,则告诉不许”。

时间:逮、前、后、寻

动作:察、举、拜、除、当

官职:孝廉、秀才、郎中、洗马

情状:特下、切峻、责、逼迫、催、临门

自己两难,处境狼狈:

含蓄地表明了强己所难 之窘迫

诉说自己辞不就职的矛盾心理(狼狈处境)

作用:先郡,次州,后朝廷,可见征召级别越来越高,显出朝廷征召之殷切。“奉”“沐浴”,称颂朝廷,并表感恩之情,可见语言的得体和机智。

加深了赴命上任与孝养祖母的矛盾,突出了自己两难的境地,为下文做铺垫。

称颂朝廷

州郡推举

心存感恩

朝廷征召之殷

朝廷、地方催逼

自己苦衷:刘病日笃

进退两难的境地

供养无主,辞不就职

矛盾激化

忠情——圣上恩重如山

孝情——祖母供养无主

苦情

小结

第2段

陈现今之情

(臣之进退,实为狼狈)

感激、恳切

伏惟圣朝以孝治天下 ,凡在故老 ,犹蒙矜育 ,况臣孤苦 ,特为尤甚。且臣少仕伪朝 ,历职郎署 ,本图宦达 ,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋 ,过蒙拔擢 ,宠命优渥(wò) ,岂敢盘桓 ,有所希冀。

译文:我想圣朝是用孝道来治理天下的,凡是故旧老人,尚且受到怜悯抚育,何况我的孤苦,尤其严重呢。再说我年轻的时候曾经在蜀汉做过郎官,本来希望官职显达,并不顾惜名誉和节操。现在我是卑贱的亡国之俘,实在微不足道,过分的受到提拔,(而且)恩命十分优厚,怎敢犹豫不决而有非分的愿望呢!

第3段

疏通文意

但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年,祖孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

译文:只是因为祖母刘氏(已像)太阳迫近西山,气息微弱,生命垂危,已经处于朝不保夕的境地。我(如果)没有祖母抚养,就没有办法活到今天,(如果)祖母没有我的照顾,也没有办法过完她的晚年,我们祖孙二人,相依为命,因此这种出自内心的感情使我不能废止奉养而远离(祖母)。

第3段

疏通文意

思考①:结尾落在辞官养亲(“是以区区不能废远”)上,是从哪几个角度来展开的?

三个角度,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

找依据(朝廷):抓住西晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。

释误会(个人):称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。

述苦衷(祖母):正面陈述祖母现状是“不能废远”的唯一原因。

伏惟

且

但

合法

合情

合理

研读第3段

思考②品味第一层,作者为什么扯起“孝”这面大旗?“凡”句有何含义?

B、“凡”是指一般,“况”是指特殊。孝既已及于一般,对特殊就更应如此了。理由充足且冠冕堂皇。“孤苦”一词承首段,又为下文“臣之辛苦”张本。

A、借孝来掩饰自己的观望之意,从而解除晋武帝的疑忌之心。

研读第3段

③品味2、3层,评析本段的语言特点。

A、“至微至陋”“岂敢”等词委婉动人,至为恳切。

B、“日薄西山”“气息奄奄”“人命危浅”“朝不虑夕”“更相为命,…”,一组四字句,皆出于至孝之心,感人至深。

用语特点:委婉、流畅。此段中反复表明心迹,叙说衷曲,解释不能“废远”的原因,情辞恳切。

研读第3段

图示:忠孝难以两全,怎么解决???

找依据

“圣朝以孝至天下”

说明自己应当得到同情

释误会

“本图宦达,不矜名节”

“宠命优渥,岂敢盘桓”

阐明自己追求,消除误会

述苦衷

“更相为命”“区区不能废远”

“孝”——辞职的唯一理由

特点:以理服人

第3段提出以孝治天下的治国理念,陈述自己的从政经历和人生态度,并强调自己的特别处境,进一步打消晋武帝的疑虑,以期求得晋武帝的体恤。

陈现今之情

(是以区区不能废远)

——晓之以理

真挚、诚恳

小结

臣密今年四十有四 ,祖母刘今年九十有六 ,是臣尽节于陛下之日长,报刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。 臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土实所共鉴,愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

译文:我今年四十四岁,祖母刘氏今年九十六岁,这样看来我向陛下效忠的日子还很长,而报答祖母刘氏的日子已很短了。我怀着象乌鸦反哺一样的私情,希望求得奉养祖母到最后。我的心酸悲苦,不只蜀地的人和益州、梁州的长官亲眼目睹,连天地神明也都看到的事,祈望陛下能怜惜我愚拙的诚心,准许我这点微小的愿望,或许使祖母刘氏能够侥幸地寿终。我活着愿意献出生命,死后愿意衔环结草来报答陛下的恩惠。我怀着象牛马一样不胜恐惧的心情,郑重地拜上表章使您知晓。

第4段

疏通文意

①明确目的

②誓表诚心

③提出请求

④誓死报效

四

个

层

次

臣密今年四十有四 ,祖母刘今年九十有六 ,是臣尽节于陛下之日长 ,报刘之日短也。乌鸟私情 ,愿乞终养。

臣之辛苦 ,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知 ,皇天后土实所共鉴 。

愿陛下矜悯愚诚 ,听臣微志 ,庶刘侥幸 ,保卒余年。

臣生当陨首 ,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情 ,谨拜表以闻。

研读第4段

事之实:尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。

言之切:愿乞、愿、矜悯、愚诚、听臣、微志。

心之诚:生当陨首,死当结草,不胜犬马怖惧。

臣无祖母

无以至今日

过蒙拔擢

宠命优渥

孝情

忠情

揭示矛盾

病笃(情)

孝治(理)

分析矛盾

报养短

尽节长

解决矛盾

愿乞终养

先尽孝

后尽忠

思考:本段可见全文感情真挚、悲恻动人,原因是什么?忠孝难以两全,如何解决这一矛盾?

研读第4段

全文主旨句

陈日后之情

(愿乞终养,死当结草)

——以理服人

忠诚、期待

小结

第4段明确提出自己的目的,即“愿乞终老”,先尽孝后尽忠。进一步说明自己的一片痴情,祈求皇上恩准“终养”,言明先尽孝后尽忠的赤诚。

第1段:祖孙情深、家中无人,祖母重病,不能废离。

第2段:欲奉诏奔驰 ,而刘病日笃,进退狼狈。

第3段:辞官是为了侍奉祖母,别无他意。

第4段:愿陛下矜悯愚诚 ,保卒余年。

回顾全文,梳理思路

四大不幸

父死母嫁 多病孤苦

内外无亲 祖母卧病

——凄苦悲凉

三种感情

对祖母的孝情

对晋武帝的忠情

内心无以言表的苦情

——感激恳切

两对矛盾

仕与不仕的问题

忠孝两全的问题

——真挚诚恳

一个办法

先尽孝后尽忠

——忠诚期待

回顾全文,梳理内容

艺术构思

叙孝情表忠情

祖母情深似海

圣上恩重如山

忠孝两难

实在狼狈

动之以情

找依据释误会

“以孝治天下”

“岂敢盘桓 有所希冀”

先尽孝

后尽忠

晓之以理

乞矜愍

庶刘侥幸 ,保卒余年

生当陨首 ,死当结草

示之以忠

思维严谨

两全之策

①为李密的言辞和情理所动;

②彰显孝治天下的恩德。

1.晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

探究思考

2.文中的孝表现在哪里?你如何看待李密的“孝”? (结合课文来谈)

①臣侍汤药,未曾远离

②以供养无主,辞不赴命

③刘日薄西山,气息奄奄,不能废远

④庶刘侥幸,保卒余年

李密以《陈情表》成功地达到不奉诏仕晋的目的,晋武帝看了表章以后说“士之有名,不虚然哉”,终于准如所请,特赏赐给李密奴婢二人,并命郡县按时给其祖母供养。他的成功因素有哪些 你得到什么启示?

探究思考

李密成功因素

1.至真至诚的感情

忠

国

孝

情

动之以情

晓之以理

示之以忠

2.缜密严谨的思维

3.形象生动的语言

四字骈句

对 偶 句

比 喻 句

融情于事

融理于情

亚里士多德说:“只有在适当的时候,对适当的事物,对适当的人,在适当的时机下,以适当的方式发生的感情,才是适度的最好的感情。”

作者正是运用了最恰当的抒情方式,终于打动了晋武帝,使他看了表章后说“士之有名,不虚然哉”,“乃停诏”,允其不仕。

总结

李密被誉为

“中华第一孝”

《陈情表》被誉为

“千古散文绝唱”

你陪我长大

我陪你变老

老师寄语:

孝是中华民族的传统美德,而十七八岁的年纪始终关注的永远是友情,深深憧憬的往往是爱情,最易忽略的却常常是亲情、孝情。希望李密对祖母的乌鸟深情能让我们有所感悟,有所触动,为亲人捧上自己哪怕微薄但却真诚的回报。

1.《陈情表》中总写李密命运不好,小时不幸的两句

是: , 。

2.《陈情表》用“ , 。”两句表现他孤独的长大成人。

3.《陈情表》用“ , 。”两句表现他的家门不兴旺,缺少幸福。

4.《陈情表》用“ , 。”两句缺少亲属帮助,并且事必躬亲的孤弱。

5.《陈情表》用“ , 。”两句写出了自己的孤单和缺少心灵的安慰。

6.《陈情表》中李密写他的祖母常年有病不能自理的两句是“ , ”。

理解性默写

.臣以险衅 夙遭闵凶

零丁孤苦 至于成立

门衰祚薄 晚有儿息

外无期功强近之亲 内无应门五尺之僮

茕茕孑立 形影相吊

而刘夙婴疾病 常在床蓐

7.《陈情表》中作者用“ , ; , 。”四句写出他的进退两难。

8.《陈情表》用“ , 。”写出李密身份虽低但却得到重用。

9.《陈情表》中李密写他的祖母在世间的时间很少,已在弥留之际的句子是: , , , 。

10.《陈情表》中李密用“ , 。”两句写出了他的祖母已活不长随时可能死亡的状况。

11.《陈情表》中李密用“ , 。”写明母孙二人命运一体,实难相离的请辞原因。

12.为了打消晋武帝可能有的猜忌,李密在文中表明自己很想官职

显达:“ , 。”

臣欲奉诏奔驰 则刘病日笃 欲苟顺私情 则告诉不许

至微至陋 过蒙拔擢

但以刘日薄西山 气息奄奄 人命危浅 朝不虑夕

人命危浅 朝不虑夕

更相为命 是以区区不能废远

本图宦达 不矜名节

13.作者以乌鸟反哺作比表达孝道的句子是“ , ”。

14、《陈情表》中李密申言自己的苦衷是人神共鉴的句子: , , , 。

15、文中李密用委婉曲折的语气表明自己并非怀念旧朝,先自贬身份,说自己________,________的地位,对晋武帝的________,________感到无比荣幸,所以不可能______,_______,委婉得体,消除了晋武帝的疑惑。

16、文章结尾用________,_________来表明自己的忠贞之情。

乌鸟私情 愿乞终养

臣之辛苦 非独蜀之人士及二州牧伯所见明知 皇天后土 实所共鉴

亡国贱俘 至微至陋

过蒙拔擢 宠命优渥

岂敢盘桓 有所希冀

生当陨首 死当结草

子曰:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”

子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

事父母几谏。见志不从,又敬不违,劳而不怨。

身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝至始也。

父母唯其疾之忧

父母在不远游,游必有方

谈谈你对“孝”的理解

“事奉父母,(如果父母有不对的地方),要委婉地劝说他们。 (自己的意见表达了,)见父母心里不愿听从,还是要对他们恭恭敬敬,并不违抗,替他们操劳而不怨恨。 ”

(对父母)和颜悦色,是最难的

对父母,要特别为他们的疾病担忧

拓展积累

在钢筋水泥的森林中穿行,我们渐渐忘却了乡下父亲殷殷的嘱咐;在车水马龙的海洋里漂泊,我们渐渐模糊了乡下母亲盼归的身影;在人生前程的旅途中奔波,我们似乎淡忘了对父母的款款孝心。也许大都市的灯红酒绿迷失了我们的双眼,也许城市里阴霾的天空让我们无暇回望那一片乡土,也许温馨舒适的享受让故乡的父母的笑容随风消散,但不管怎样,我们要记住“百善孝为先”,别让孝心和我们渐行渐远,款款孝心给了我们前行最大的动力。

情境设置

忠则《出师》,

孝则《陈情》 。

史上最走心的辞职信

1.掌握文言基础知识;积累有关的古代文化常识。

2.体会文章深挚朴实的感情,理解“忠”“孝”的意蕴。

3.学习本文思路的缜密、严谨和语言表达的委婉、畅达。

4.背诵并准确默写全文。

学习目标

陈情表

陈述、禀报

隐情、苦衷

一种文体,古代臣属给帝王所上的陈述己见的文书。

禀告自己苦衷的奏章

解读题目

我国古代臣子写给君王的呈文有各种不同的名称,战国时期称“书”,到了汉代,则分为章、奏、表、议四类。

“章”是用来谢恩的;

“奏”是用来弹劾,即揭发别人的;

“表”是用来陈述衷情的;

“议”是用来表示不同意见的。

本文文体

知识链接

表,中国古代的一种文体,即“奏表”,又称“表文”,是臣属给君王的上书。主要内容是向君主陈述请求,抒发己志。多为有叙有议, 但是叙事和议论都带有感彩

作用:表达臣子对君主的忠诚和希望,“动之以情”是其基本特征。

格式:开头“臣某言”——写明上奏人姓名,同当时的书信格式相同。结尾“臣某诚惶诚恐,顿首顿首,死罪死罪”等等。如诸葛亮《出师表》、李密《陈情表》。

险衅 夙愿 闵凶

怜悯 祚薄 期功

强近 床蓐 逮捕

李逵 猥陋 陨首

逋慢 病笃 矜持

jīn

xìn

sù

mǐn xiōng

lián mǐn

zuò

jī

qiǎng

rù

dài

kuí

wěi

yǔn

bū

dǔ

听课文朗读,注意字音字形,感知文本内容

初读文本,整体感知

陈情

表

谁在“陈情”

“陈”什么情

为何“陈情”

向谁“陈情”

如何“陈情”

再读题目,质疑思考

李密

晋武帝

除臣洗马,辞不就职

忠情?孝情?苦情?

动之以情,晓之以理

李密(224—287),一名虔,字令伯,三国时期为武阳(今四川省彭山县东)人。父早亡,母改嫁,由祖母刘氏亲自抚养。为人正直,颇有才干,曾仕蜀汉为郎。蜀亡后,公元263年,司马昭子司马炎(晋武帝)废魏帝曹奂,建立了西晋王朝。当时东吴尚踞江左。晋武帝为了安抚蜀汉旧臣,同时也为使东吴士臣倾心相就,以减少灭吴的阻力,对蜀汉旧臣采取怀柔政策授予官职,以示恩宠。

走近作者,知人论世

以文学见称、曾多次出使东吴、历职郎署的李密当然被列为笼络对象,征召李密为太子洗马。然而,李密对蜀汉念念于怀,更何况司马氏是以阴谋、屠杀的方式篡夺取得天下。李密以一亡国之臣,对出仕新朝就不能不有所顾虑,而暂存观望之心了。这就使李密进退两难。

第一,当时东吴尚据江左,为了减少灭吴的阻力,收笼东吴民心,晋武帝对亡国之臣实行怀柔政策,以显示其宽厚之胸怀。

第二,李密当时以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因为如此,李密屡被征召。

思考:晋武帝为什么要这样重用李密呢?

联系史实,知晓背景

李密在这样的背景下向晋武帝上表“辞不就职”。

李密到底是如何说服晋武帝让自己既不出仕又避免杀头之罪的呢?

疏通文意,读懂内容

要求:

1.结合注解,准确翻译重点词句,积累文言知识

2.小组讨论,每一部分作者是如何“陈情”的?

孝

综合全文看,作者在哪一个字上做文章?

本文之所以成为千古名作,就在于作者以一个“孝”字,反复阐说,顶住了诸多压力,最终在强大的皇权面前守住了自己拒绝出仕的个体意志,也实现了自己在伦理道德方面的操守。

作者比较真实地写出了自己的境遇和终养祖母的愿望,这种在长期艰难生活中培养和发展起来的骨肉之情,在利欲熏心、尔虞我诈的封建统治阶级中,应该说是少有的,因而是可贵的。

臣密言:臣以险衅(xìn), 夙遭闵(mǐn)凶。生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。既无叔伯,终鲜(xiǎn)兄弟,门衰祚(zuò)薄,晚有儿息。外无期(jī)功强近之亲,内无应门五尺之僮,茕茕(qióng)孑(jié)立,形影相吊。而刘夙婴疾病,常在床蓐(rù),臣侍汤药,未曾废离。

译文:臣李密上言:我因为命运不好,幼年时就遭到不幸之事。生下来只有六个月,父亲就去世了;长到四岁的时候,舅父强行改变母亲(守节的)志向。祖母刘氏怜惜我孤单弱小,亲自抚养我。我小时候经常生病,九岁还不能走路,孤独无靠,直到成人自立。既没有叔叔伯伯,也没有哥哥弟弟,门庭衰微没有福分,很晚才得到儿子。在外面没有比较亲近的亲戚,在家里没有照管门户的僮仆。孤单无靠地独立生活,只有和自己的影子相互安慰。而祖母刘氏很早就被疾病缠绕,经常卧病在床,我侍奉饮食医药,从来没有停止侍奉,离开过她。

第1段

疏通文意

思考①:第1段哪句话是作者陈述的总纲?它包含了哪些内容

夙遭闵凶

父丧母嫁

多病零丁

门衰祚薄

刘婴疾病

不能“废远”

为下文作伏笔

读懂内容

零丁孤苦

未曾废离

臣无祖母 无以至今日

祖母无臣 无以终余年

六月:慈父见背;

四岁:舅夺母志

少时:多疾病;

九岁:不行

先纵

作用:父死母嫁,写“躬亲抚养”的原因;多病不行,写“躬亲抚养”的不易。表现了“躬亲抚养”的艰难、辛酸与劳苦,为下文“臣无祖母,无以至今日”张本。

思考②:第1段围绕“闵凶”,作者的叙述层次是怎样的?作用是什么?

后横

既无伯叔,终鲜兄弟;

门衰祚薄,晚有儿息;

外无近亲;内无照应。

作用:强调“无(鲜)”字,“儿息”虽有却“晚”,可见“门衰祚薄”,祖孙相依为命。“无”“鲜”等写出了人丁不旺、两代孤传的特殊关系。为“祖母无臣,无以终余年”铺垫。以白描手法见情感的朴素、真挚。

思考③:作者陈述各种不幸,其目的何在?

让武帝对自己由恼怒峻责化为同情怜悯。

身世凄凉,祖母抚养恩深似海;

人丁衰微,作者尽孝责无旁贷。

我们看到了李密形影相吊的孤寂,

我们听到了少年孤苦无依的哀叹。

字字哀痛,声声落泪

尽孝

凄苦、悲凉

陈以往之情

(臣以险衅,夙遭闵凶)

小结

第1段

逮奉圣朝 ,沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。臣以供养无主,辞不赴命。诏书特下,拜臣郎中 ,寻蒙国恩 ,除臣洗马。猥以微贱 ,当侍东宫,非臣陨首所能上报。臣具以表闻 ,辞不就职。诏书切峻 ,责臣逋慢;郡县逼迫 ,催臣上道;州司临门 ,急于星火。

译文:到了晋朝建立,我蒙受清明政治的教化。从前太守逵推举我为孝廉,后来刺史荣又推举我为优秀的人才。我因为供养祖母之事没有人做,就辞谢掉了,没有接受任命。朝廷又特地颁下诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,授予我为洗马(的职位)。我凭借卑微低贱的身份,担当侍奉太子的职务,这不是我杀身捐躯所能够报答朝廷的。我详细地(把自己的苦衷)用奏表使皇上听闻,辞谢而没去任职。(但是)诏书急切严峻,责备我回避怠慢;郡县长官催促我立刻上路;州官登门督促,比流星还要急。

第2段

疏通文意

文化常识

中国古代人才选拔制度梳理:

先秦(养士即门客制) 两汉(察举制) 魏晋(九品中正制)

隋唐及以后(科举制)

知识卡片

【察举】

汉代选拔官吏制度的一种形式。察举有考察、推举的意思,又叫荐举。由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。”《陈情表》:“前太守臣逵,察臣孝廉;后刺史臣荣,举臣秀才。”(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才)

汉代选拔官吏制度

【征辟】

也是汉代选拔官吏制度的一种形式。征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。《张衡传》:“连辟公府,不就。”“安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中。”

【孝廉】

汉代察举制的科目之一。孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。实际上察举多为世族大家垄断,互相吹捧,弄虚作假,当时有童谣讽刺:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。”

官职变动词语

1.授官:

2.升官:

3.兼任:

4.调官:

5.辞官:

6.罢官:

7.降官:

察举征召辟选荐,封赏拜授除起仕知,补

升、超迁、迁除、迁进、拔、擢、陟、加、晋

兼、领、判、摄、行、署、权(代理、暂代)

转、调、迁、徙、改、出、入

告老、告归、解官、乞骸骨、请老、乞身、致仕、移病、悬车

罢、黜、夺、免、“绌”通“黜”

贬、谪、放、窜、左迁、左除、左降、左转

臣欲奉诏奔驰 ,则刘病日笃 ,欲苟顺私情 ,则告诉不许。臣之进退 ,实为狼狈。

译文:我很想奉命为国奔走效力,但是祖母刘氏的疾病却一天比一天严重,(我)想姑且迁就自己的心思,但是报告申诉又不被准许。我现在是出仕还是辞职,处境实在是进退两难。

疏通文意

第2段

思考①.本段分几个层次?各自的重点是什么?

研读第2段

(先)叙朝廷征召之殷

(后)写自己进退两难的境地

两层

这一段突出情感的是哪一句?

臣之进退,实为狼狈。

陈现今之情:臣之进退,实为狼狈

思考②:本段如何叙述作者处境的狼狈?这样写有什么作用?

朝廷任命,事态严重:

研读第2段

“非臣陨首所能上报”,可是“供养无主”;

“欲奉诏奔驰,则刘病日笃”;

“欲苟顺私情,则告诉不许”。

时间:逮、前、后、寻

动作:察、举、拜、除、当

官职:孝廉、秀才、郎中、洗马

情状:特下、切峻、责、逼迫、催、临门

自己两难,处境狼狈:

含蓄地表明了强己所难 之窘迫

诉说自己辞不就职的矛盾心理(狼狈处境)

作用:先郡,次州,后朝廷,可见征召级别越来越高,显出朝廷征召之殷切。“奉”“沐浴”,称颂朝廷,并表感恩之情,可见语言的得体和机智。

加深了赴命上任与孝养祖母的矛盾,突出了自己两难的境地,为下文做铺垫。

称颂朝廷

州郡推举

心存感恩

朝廷征召之殷

朝廷、地方催逼

自己苦衷:刘病日笃

进退两难的境地

供养无主,辞不就职

矛盾激化

忠情——圣上恩重如山

孝情——祖母供养无主

苦情

小结

第2段

陈现今之情

(臣之进退,实为狼狈)

感激、恳切

伏惟圣朝以孝治天下 ,凡在故老 ,犹蒙矜育 ,况臣孤苦 ,特为尤甚。且臣少仕伪朝 ,历职郎署 ,本图宦达 ,不矜名节。今臣亡国贱俘,至微至陋 ,过蒙拔擢 ,宠命优渥(wò) ,岂敢盘桓 ,有所希冀。

译文:我想圣朝是用孝道来治理天下的,凡是故旧老人,尚且受到怜悯抚育,何况我的孤苦,尤其严重呢。再说我年轻的时候曾经在蜀汉做过郎官,本来希望官职显达,并不顾惜名誉和节操。现在我是卑贱的亡国之俘,实在微不足道,过分的受到提拔,(而且)恩命十分优厚,怎敢犹豫不决而有非分的愿望呢!

第3段

疏通文意

但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。臣无祖母,无以至今日,祖母无臣,无以终余年,祖孙二人,更相为命,是以区区不能废远。

译文:只是因为祖母刘氏(已像)太阳迫近西山,气息微弱,生命垂危,已经处于朝不保夕的境地。我(如果)没有祖母抚养,就没有办法活到今天,(如果)祖母没有我的照顾,也没有办法过完她的晚年,我们祖孙二人,相依为命,因此这种出自内心的感情使我不能废止奉养而远离(祖母)。

第3段

疏通文意

思考①:结尾落在辞官养亲(“是以区区不能废远”)上,是从哪几个角度来展开的?

三个角度,分别以“伏惟”“且”“但”来转换文意。

找依据(朝廷):抓住西晋“以孝治天下”的大理,解释自己应得到同情。

释误会(个人):称颂君恩,表明辞职与“名节”无关,以求皇帝谅解。

述苦衷(祖母):正面陈述祖母现状是“不能废远”的唯一原因。

伏惟

且

但

合法

合情

合理

研读第3段

思考②品味第一层,作者为什么扯起“孝”这面大旗?“凡”句有何含义?

B、“凡”是指一般,“况”是指特殊。孝既已及于一般,对特殊就更应如此了。理由充足且冠冕堂皇。“孤苦”一词承首段,又为下文“臣之辛苦”张本。

A、借孝来掩饰自己的观望之意,从而解除晋武帝的疑忌之心。

研读第3段

③品味2、3层,评析本段的语言特点。

A、“至微至陋”“岂敢”等词委婉动人,至为恳切。

B、“日薄西山”“气息奄奄”“人命危浅”“朝不虑夕”“更相为命,…”,一组四字句,皆出于至孝之心,感人至深。

用语特点:委婉、流畅。此段中反复表明心迹,叙说衷曲,解释不能“废远”的原因,情辞恳切。

研读第3段

图示:忠孝难以两全,怎么解决???

找依据

“圣朝以孝至天下”

说明自己应当得到同情

释误会

“本图宦达,不矜名节”

“宠命优渥,岂敢盘桓”

阐明自己追求,消除误会

述苦衷

“更相为命”“区区不能废远”

“孝”——辞职的唯一理由

特点:以理服人

第3段提出以孝治天下的治国理念,陈述自己的从政经历和人生态度,并强调自己的特别处境,进一步打消晋武帝的疑虑,以期求得晋武帝的体恤。

陈现今之情

(是以区区不能废远)

——晓之以理

真挚、诚恳

小结

臣密今年四十有四 ,祖母刘今年九十有六 ,是臣尽节于陛下之日长,报刘之日短也。乌鸟私情,愿乞终养。 臣之辛苦,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知,皇天后土实所共鉴,愿陛下矜悯愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,保卒余年。臣生当陨首,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情,谨拜表以闻。

译文:我今年四十四岁,祖母刘氏今年九十六岁,这样看来我向陛下效忠的日子还很长,而报答祖母刘氏的日子已很短了。我怀着象乌鸦反哺一样的私情,希望求得奉养祖母到最后。我的心酸悲苦,不只蜀地的人和益州、梁州的长官亲眼目睹,连天地神明也都看到的事,祈望陛下能怜惜我愚拙的诚心,准许我这点微小的愿望,或许使祖母刘氏能够侥幸地寿终。我活着愿意献出生命,死后愿意衔环结草来报答陛下的恩惠。我怀着象牛马一样不胜恐惧的心情,郑重地拜上表章使您知晓。

第4段

疏通文意

①明确目的

②誓表诚心

③提出请求

④誓死报效

四

个

层

次

臣密今年四十有四 ,祖母刘今年九十有六 ,是臣尽节于陛下之日长 ,报刘之日短也。乌鸟私情 ,愿乞终养。

臣之辛苦 ,非独蜀之人士及二州牧伯所见明知 ,皇天后土实所共鉴 。

愿陛下矜悯愚诚 ,听臣微志 ,庶刘侥幸 ,保卒余年。

臣生当陨首 ,死当结草。臣不胜犬马怖惧之情 ,谨拜表以闻。

研读第4段

事之实:尽节于陛下之日长,报养刘之日短也。

言之切:愿乞、愿、矜悯、愚诚、听臣、微志。

心之诚:生当陨首,死当结草,不胜犬马怖惧。

臣无祖母

无以至今日

过蒙拔擢

宠命优渥

孝情

忠情

揭示矛盾

病笃(情)

孝治(理)

分析矛盾

报养短

尽节长

解决矛盾

愿乞终养

先尽孝

后尽忠

思考:本段可见全文感情真挚、悲恻动人,原因是什么?忠孝难以两全,如何解决这一矛盾?

研读第4段

全文主旨句

陈日后之情

(愿乞终养,死当结草)

——以理服人

忠诚、期待

小结

第4段明确提出自己的目的,即“愿乞终老”,先尽孝后尽忠。进一步说明自己的一片痴情,祈求皇上恩准“终养”,言明先尽孝后尽忠的赤诚。

第1段:祖孙情深、家中无人,祖母重病,不能废离。

第2段:欲奉诏奔驰 ,而刘病日笃,进退狼狈。

第3段:辞官是为了侍奉祖母,别无他意。

第4段:愿陛下矜悯愚诚 ,保卒余年。

回顾全文,梳理思路

四大不幸

父死母嫁 多病孤苦

内外无亲 祖母卧病

——凄苦悲凉

三种感情

对祖母的孝情

对晋武帝的忠情

内心无以言表的苦情

——感激恳切

两对矛盾

仕与不仕的问题

忠孝两全的问题

——真挚诚恳

一个办法

先尽孝后尽忠

——忠诚期待

回顾全文,梳理内容

艺术构思

叙孝情表忠情

祖母情深似海

圣上恩重如山

忠孝两难

实在狼狈

动之以情

找依据释误会

“以孝治天下”

“岂敢盘桓 有所希冀”

先尽孝

后尽忠

晓之以理

乞矜愍

庶刘侥幸 ,保卒余年

生当陨首 ,死当结草

示之以忠

思维严谨

两全之策

①为李密的言辞和情理所动;

②彰显孝治天下的恩德。

1.晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

探究思考

2.文中的孝表现在哪里?你如何看待李密的“孝”? (结合课文来谈)

①臣侍汤药,未曾远离

②以供养无主,辞不赴命

③刘日薄西山,气息奄奄,不能废远

④庶刘侥幸,保卒余年

李密以《陈情表》成功地达到不奉诏仕晋的目的,晋武帝看了表章以后说“士之有名,不虚然哉”,终于准如所请,特赏赐给李密奴婢二人,并命郡县按时给其祖母供养。他的成功因素有哪些 你得到什么启示?

探究思考

李密成功因素

1.至真至诚的感情

忠

国

孝

情

动之以情

晓之以理

示之以忠

2.缜密严谨的思维

3.形象生动的语言

四字骈句

对 偶 句

比 喻 句

融情于事

融理于情

亚里士多德说:“只有在适当的时候,对适当的事物,对适当的人,在适当的时机下,以适当的方式发生的感情,才是适度的最好的感情。”

作者正是运用了最恰当的抒情方式,终于打动了晋武帝,使他看了表章后说“士之有名,不虚然哉”,“乃停诏”,允其不仕。

总结

李密被誉为

“中华第一孝”

《陈情表》被誉为

“千古散文绝唱”

你陪我长大

我陪你变老

老师寄语:

孝是中华民族的传统美德,而十七八岁的年纪始终关注的永远是友情,深深憧憬的往往是爱情,最易忽略的却常常是亲情、孝情。希望李密对祖母的乌鸟深情能让我们有所感悟,有所触动,为亲人捧上自己哪怕微薄但却真诚的回报。

1.《陈情表》中总写李密命运不好,小时不幸的两句

是: , 。

2.《陈情表》用“ , 。”两句表现他孤独的长大成人。

3.《陈情表》用“ , 。”两句表现他的家门不兴旺,缺少幸福。

4.《陈情表》用“ , 。”两句缺少亲属帮助,并且事必躬亲的孤弱。

5.《陈情表》用“ , 。”两句写出了自己的孤单和缺少心灵的安慰。

6.《陈情表》中李密写他的祖母常年有病不能自理的两句是“ , ”。

理解性默写

.臣以险衅 夙遭闵凶

零丁孤苦 至于成立

门衰祚薄 晚有儿息

外无期功强近之亲 内无应门五尺之僮

茕茕孑立 形影相吊

而刘夙婴疾病 常在床蓐

7.《陈情表》中作者用“ , ; , 。”四句写出他的进退两难。

8.《陈情表》用“ , 。”写出李密身份虽低但却得到重用。

9.《陈情表》中李密写他的祖母在世间的时间很少,已在弥留之际的句子是: , , , 。

10.《陈情表》中李密用“ , 。”两句写出了他的祖母已活不长随时可能死亡的状况。

11.《陈情表》中李密用“ , 。”写明母孙二人命运一体,实难相离的请辞原因。

12.为了打消晋武帝可能有的猜忌,李密在文中表明自己很想官职

显达:“ , 。”

臣欲奉诏奔驰 则刘病日笃 欲苟顺私情 则告诉不许

至微至陋 过蒙拔擢

但以刘日薄西山 气息奄奄 人命危浅 朝不虑夕

人命危浅 朝不虑夕

更相为命 是以区区不能废远

本图宦达 不矜名节

13.作者以乌鸟反哺作比表达孝道的句子是“ , ”。

14、《陈情表》中李密申言自己的苦衷是人神共鉴的句子: , , , 。

15、文中李密用委婉曲折的语气表明自己并非怀念旧朝,先自贬身份,说自己________,________的地位,对晋武帝的________,________感到无比荣幸,所以不可能______,_______,委婉得体,消除了晋武帝的疑惑。

16、文章结尾用________,_________来表明自己的忠贞之情。

乌鸟私情 愿乞终养

臣之辛苦 非独蜀之人士及二州牧伯所见明知 皇天后土 实所共鉴

亡国贱俘 至微至陋

过蒙拔擢 宠命优渥

岂敢盘桓 有所希冀

生当陨首 死当结草

子曰:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?”

子曰:“色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

事父母几谏。见志不从,又敬不违,劳而不怨。

身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝至始也。

父母唯其疾之忧

父母在不远游,游必有方

谈谈你对“孝”的理解

“事奉父母,(如果父母有不对的地方),要委婉地劝说他们。 (自己的意见表达了,)见父母心里不愿听从,还是要对他们恭恭敬敬,并不违抗,替他们操劳而不怨恨。 ”

(对父母)和颜悦色,是最难的

对父母,要特别为他们的疾病担忧

拓展积累