第2课 新航路开辟后的食物物种交流(共25张PPT)2024-2025学年统编版高中历史选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第2课 新航路开辟后的食物物种交流(共25张PPT)2024-2025学年统编版高中历史选择性必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

目标导航

了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响。

1.掌握美洲外传的物种在欧洲和中国传播的过程,以及其他地区作物在美洲传播的表现。

2.认识物种交流对世界历史发展的影响。

1

课程

标准

2

学习

聚焦

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据教材导言,概括新航路开辟前物种交流的表现、特点

新航路开辟以前,食物物种交流主要在彼此邻近的地区和各大洲内部进行,也有一些跨洲的食物物种交流。公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦等进入了欧洲。公元前2世纪到公元2世纪间,通过丝绸之路,葡萄、苜蓿等传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

表现:

①时间长,速度慢;

特点:

②物种少;

③范围有限,在邻近地区或各大洲内部进行;

④以陆路为主。

①前6000年左右,西亚的物种小麦、大麦等进入了欧洲;

②前2C到公元2C间,通过丝绸之路,葡萄、苜蓿等传到中国, 樱桃、杏等从亚洲传到罗马。

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据教材导言,概括新航路开辟前物种交流的表现、特点

哥伦布大交换是一场关于生物、农作物、人种(包括黑奴)、文化、传染病以及思想观念在东半球与西半球之间的一场引人注目的大转换。

在人类史上,这是关于生态学、农业、文化许多项目的一件重要历史事件。1492年哥伦布首次航行到美洲大陆,这是世纪性大规模航海,也是旧大陆与新大陆之间联系的开始。这种生态学上的变革,便称之为“哥伦布大交换”。

人口迁移

族群变化

物种交流

疾病传播

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

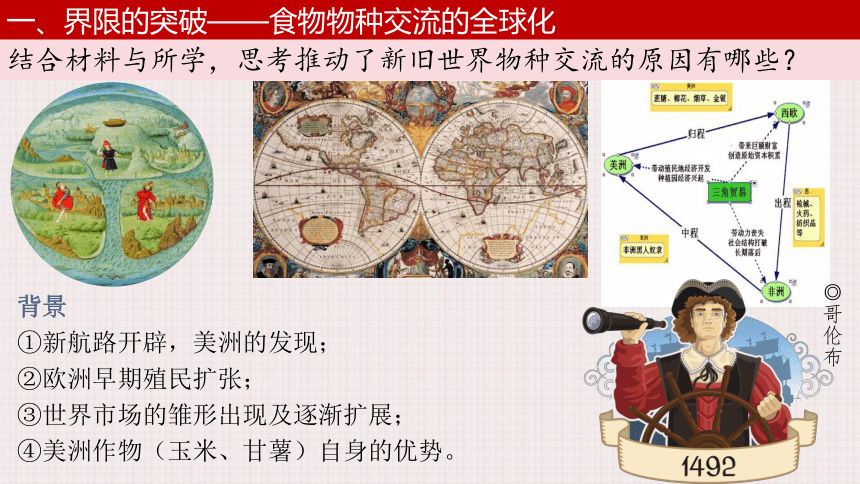

结合材料与所学,思考推动了新旧世界物种交流的原因有哪些?

背景

①新航路开辟,美洲的发现;

②欧洲早期殖民扩张;

③世界市场的雏形出现及逐渐扩展;

④美洲作物(玉米、甘薯)自身的优势。

◎哥伦布

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

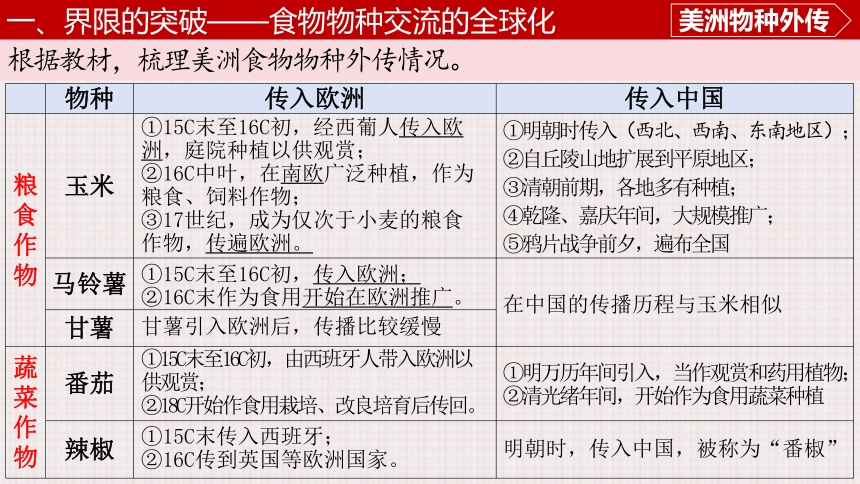

根据教材,梳理美洲食物物种外传情况。

物种 传入欧洲 传入中国

粮食作物 玉米

马铃薯

甘薯 蔬菜作物 番茄

辣椒

①15C末至16C初,传入欧洲;

②16C末作为食用开始在欧洲推广。

甘薯引入欧洲后,传播比较缓慢

①明朝时传入(西北、西南、东南地区);

②自丘陵山地扩展到平原地区;

③清朝前期,各地多有种植;

④乾隆、嘉庆年间,大规模推广;

⑤鸦片战争前夕,遍布全国

在中国的传播历程与玉米相似

①15C末至16C初,经西葡人传入欧洲,庭院种植以供观赏;

②16C中叶,在南欧广泛种植,作为粮食、饲料作物;

③17世纪,成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲。

①15C末至16C初,由西班牙人带入欧洲以供观赏;

②18C开始作食用栽培、改良培育后传回。

①15C末传入西班牙;

②16C传到英国等欧洲国家。

①明万历年间引入,当作观赏和药用植物;

②清光绪年间,开始作为食用蔬菜种植

明朝时,传入中国,被称为“番椒”

美洲物种外传

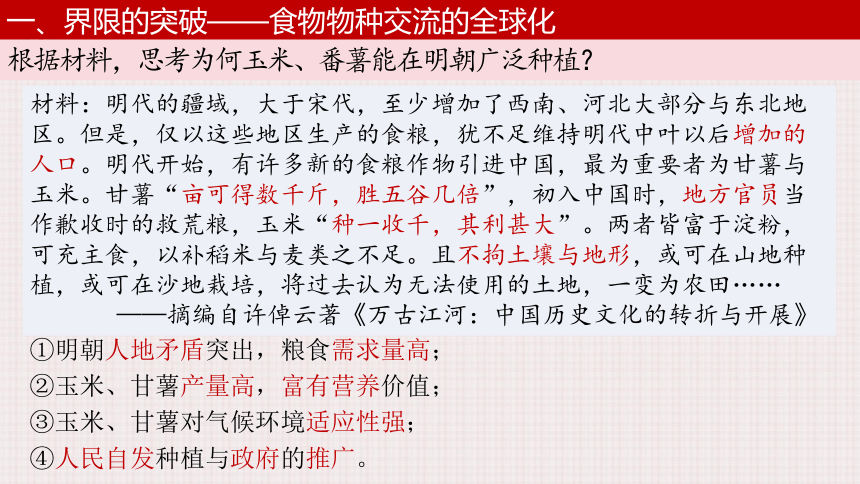

材料:明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的食粮作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植,或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田……

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

①明朝人地矛盾突出,粮食需求量高;

②玉米、甘薯产量高,富有营养价值;

③玉米、甘薯对气候环境适应性强;

④人民自发种植与政府的推广。

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据材料,思考为何玉米、番薯能在明朝广泛种植?

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

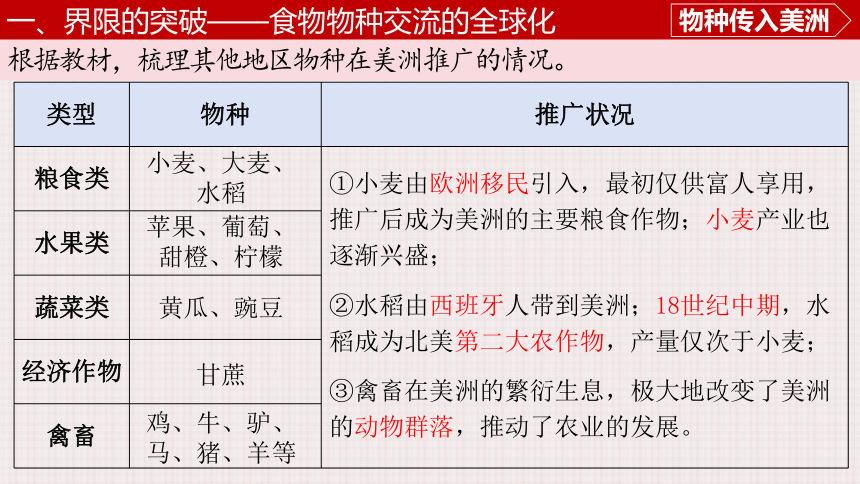

根据教材,梳理其他地区物种在美洲推广的情况。

物种传入美洲

类型 物种 推广状况

粮食类

水果类 蔬菜类 经济作物 禽畜 小麦、大麦、

水稻

苹果、葡萄、

甜橙、柠檬

黄瓜、豌豆

甘蔗

鸡、牛、驴、马、猪、羊等

①小麦由欧洲移民引入,最初仅供富人享用,推广后成为美洲的主要粮食作物;小麦产业也逐渐兴盛;

②水稻由西班牙人带到美洲;18世纪中期,水稻成为北美第二大农作物,产量仅次于小麦;

③禽畜在美洲的繁衍生息,极大地改变了美洲的动物群落,推动了农业的发展。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料1:人口的增加大部分要归功于全球粮食作物和动物交换所带来的饮食营养的改善。

——杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

1.提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

(1)非洲:玉米使干旱的非洲有了可靠的食物来源。

(2)中国:玉米丰富了粮食种类,扩大了种植面积。

(3)欧洲:马铃薯提高了抗饥荒能力,加速了人口增长。

◎梵高《吃马铃薯的人》

材料2:1606年前后,茶第一次作为商品进口到欧洲……茶逐渐走进英国咖啡馆……18世纪英国的茶叶需求量以惊人的速度增长,英国人对茶的热爱超过了其他任何主要的西方国家。在整个18世纪,咖啡馆都是提供茶饮料的主要场所。

——摘编自[英]马克曼 艾利斯《咖啡馆的文化史》

2.食物物种交流改变了人们的饮食习惯。

(1)马铃薯在欧洲种植、小麦在北美推广,改变食物结构、丰富食物种类。

(2)玉米、马铃薯、甘薯也用作饲料,促进畜牧业发展,为人类提供更多

更好的肉、蛋、奶,深刻影响人类日常生活。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料3:大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,原来在近东贸易中数量极少的商品如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品,进出口量骤增…… 许多昔日的奢侈品成为大众日用品。

——李吟枫《世界市场的形成及历史作用》

材料4:包谷(玉米):岁共出万余石,苗乡自食并缩酒卖甚众,贫民做耙卖,村市熬糖做粉卖。

3.推动了当地经济和贸易的发展。

(2)中国:外来农作物增加粮食供应总量,粮食除满足自身需要外,还投

入市场出售促进商品经济发展。

(1)北美:水稻大量用于出口,促进对外贸易。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料5:邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜见峰,一望皆包谷也。

——清 袁景晖《建始县志》

4.新物种引进对当地生态环境产生影响

(1)对美洲:

①食草的马、牛、羊等动物繁殖的数量远远超出了土地承载能力。

②殖民者大量种植农作物,导致茂密的原始森林被滥伐,地表植被遭到一定程度的破坏。

(2)对中国:

①使得以前不适应耕种的荒山、丘陵、沙地等得以利用,扩大了耕地面积。

②过度的垦荒造田,也导致了水土流失。

(3)对世界:

生态失衡(一些物种在没有天敌的新环境下泛滥成灾)。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料6:近年来,我国已成为世界上遭受生物入侵危害最为严重的国家之一,生物入侵对我国生态环境和农业生产造成了极大危害,而且还在随着气候变化、国际贸易等的发展不断加剧。

——王瑞等《重大外来入侵杂草在我国的分布危害格局与可持续治理》

◎加拿大一枝黄

◎福寿螺

◎水葫芦

◎小龙虾

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

5.冲击了原有的社会等级。

材料8:红茶传进欧洲时,由于是遥远东方来的珍品,「喝茶」成为上流社会的专属享受;红茶庭园则出现于伦敦郊区,大多数英国人藉此才开始接触红茶。十八世纪中期以后,拜生产技术进步之赐,茶才真正进入一般人民的生活。

材料7:新航路开辟前,每磅胡椒的价格为6先令甚至更高,

几乎从未低于3先令6便士;开辟新航路后,胡椒价格为每

磅16便士至2先令不等。香料开始从奢侈品向大众消费

品转化,消费者成为最终的受益人。

——英国商人托马斯·孟

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据材料,思考:食物物种交流有什么特点?

材料:(欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。——[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

①欧洲主导;

②物种丰富;

③时间具有长期性;

④范围具有全球性;

⑤交流具有双向互补性;

⑥结果具有双重性。

四、课程总结

新航路开辟后的食物物种交流

美洲物种的外传

其他地区物种在美洲的推广

食物物种交流带来的影响

粮食作物(玉米、马铃薯、甘薯)

蔬菜作物(番茄、辣椒)

农作物(粮食、水果、蔬菜等)

改变了人们的饮食习惯

禽畜(鸡、牛、驴、马、猪、羊)

提高了全球粮食产量,使世界人口激增

推动当地经济贸易的发展

对当地生态环境产生了一定的影响

冲击了原有的社会等级

【知识拓展】人类共同的挑战:应对外来物种入侵

成立国际组织,制定国际公约、协议,成立联合管理机构;

国家高度重视外来物种防控工作,制定相关法律法规;

投入大量财政用于外来入侵物种的防控工作及研究;

结合材料和视频,谈谈应如何应对外来物种入侵?

材料:近年来,我国已成为世界上遭受生物入侵危害最为严重的国家之一,生物入侵对我国生态环境和农业生产造成了极大危害,而且还在随着气候变化、国际贸易等的发展不断加剧。 ——王瑞等《重大外来入侵杂草在我国的分布危害格局与可持续治理》

1.(2024.1·浙江高考·10)有学者指出:“欧洲作物在美洲的一页农艺史,是在哥伦布二度来航才真正发轫。当他重返伊斯帕尼奥拉(今海地、多米尼加两国所在之岛屿),带领着17艘船只、1200名人手,还有各式作物种子、切枝……初期栽种成果便令人大受鼓舞。”下列项中,属于哥伦布能带去的“作物”是( )

A.马铃薯 B.辣椒 C.小麦 D.玉米

2.(2023.6·浙江高考·19)从1750年算起,欧洲人口在100年时间里从1.42亿增长到2.65亿。此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同,1800年后,至少在英国,两个指数开始朝相反的方向移动。下列项中,促使这一时期指数“朝相反的方向移动”的主要因素是( )

A.黄热病的肆虐 B.土豆等新物种种植的普及

C.工业企业的增加 D.优质高效化肥的广泛应用

C

B

【真题试做】

1.16世纪初,欧洲的马和牛被引进到美洲;1555年,中国出现了最早的玉米种植记录;18世纪初,原产自美洲的咖啡风靡欧洲。据此可知( )

A.美洲在世界物种交换中居主导地位

B.新航路开辟催生出欧洲新的生产方式

C.世界交往的理性化促进了文明进步

D.人类社会的横向交流取得了重大进展

D

课堂检测

2.明清时期平均每年发生水旱等自然灾害超过18次,农业发展形势严峻。但是从16世纪中叶到19世纪中叶,全国耕地面积约增加了3亿亩,不到50%,而人口却增加了近3倍。出现这一情况的主要原因是( )

A.国家统一安定与民族交融

B.农业生产技术出现了革命性变化

C.高产农作物的传入与推广

D.政府推行以土地为主的赋税政策

C

3.有学者认为,明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚的广大亚洲地区传播,以其丰厚的产出和充足的营养支撑着众多的人口,打破了传统的粮食结构。他把这些现象称为“餐桌革命”。“餐桌革命”出现的主要原因是( )

A.新航路开辟的影响 B.工业革命的开展

C.世界市场最终形成 D.亚洲人口的膨胀

4.牛、山羊、猪和马引入美洲后,为美洲印第安人提供了皮革和羊毛以及新的动物蛋白质来源;马和牛提供了重要的畜力,使人们第一次可以在美洲土地上开垦耕种;有轮子的车辆和更多种类的驮畜也提高了交通运输的可能性。由此可见,新航路开辟后的物种交流( )

A.导致了美洲人口数量的激增 B.是以动物物种交流为主

C.影响了美洲地区的社会生活 D.导致美洲自然经济解体

A

C

5.玉米和马铃薯传人欧洲后,最初只是种植在庭院中作为观赏植物;16世纪末,马铃薯作为粮食作物开始在欧洲推广;17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物。这表明当时( )

A.新航路开辟加强了各地之间的联系

B.欧洲人追求闲情舒适的田园生活

C.物种传播改变了欧洲经济作物种植

D.物种传入丰富了欧洲人的饮食结构

6.以1492年为界,此前,地球上的动植物体系基本上被割裂为各自独立的生态领域;此后,全球生态系统开始走向交错融合,玉米、马铃薯、甘薯、辣椒等成为全球性产物。这说明( )

A.全球生态系统遭到了破坏 B.农业商品化生产开始兴起

C.人类食物结构走向全球化 D.洲际粮食运输业出现繁荣

D

C

咖啡馆里的英国历史

咖啡原产于非洲,伦敦的第一家咖啡馆在1652年开办,之后迅速推广,人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。喝咖啡被认为是有品位,乐于接受新思想。

查理二世担心它们会成为阴谋造反的中心,予以取缔。舆论立即大哗,咖啡店主由托马斯·加拉韦领头,组织了请愿团进行抗议。

胡克的日记显示,他和他的科学家同行在咖啡馆里进行学术讨论,同制造实验仪器的技工谈判,有时还在咖啡馆里做科学实验。……现代科学的奠基之作——牛顿的《原理》起源于咖啡馆。

结合课本及材料思考:咖啡与咖啡馆在英国发展的历史,折射出英国怎样历史发展的进程。

新航路的开辟后,新兴资产阶级通过咖啡贸易实现资本积累,力量逐步强大;

18世纪欧洲启蒙思想兴起发展,宣传“自由、平等、民主”,咖啡馆作为重要的社交场所促进了新思想的传播;

国王取缔咖啡馆体现了王权的专制性,激起了新兴阶级的不满,他们的抗议有利于推动英国资产阶级革命的发展。

随着思想的解放和经济发展,英国近代科学兴起并取得的巨大成就,为即将到来的工业革命提供理论基础。

英国咖啡馆的发展见证了英国由封建制度向资本主义制度转变的历程。

答案示例

感谢大家的观看

Over , Thank you for watching

目标导航

了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响。

1.掌握美洲外传的物种在欧洲和中国传播的过程,以及其他地区作物在美洲传播的表现。

2.认识物种交流对世界历史发展的影响。

1

课程

标准

2

学习

聚焦

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据教材导言,概括新航路开辟前物种交流的表现、特点

新航路开辟以前,食物物种交流主要在彼此邻近的地区和各大洲内部进行,也有一些跨洲的食物物种交流。公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦等进入了欧洲。公元前2世纪到公元2世纪间,通过丝绸之路,葡萄、苜蓿等传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

表现:

①时间长,速度慢;

特点:

②物种少;

③范围有限,在邻近地区或各大洲内部进行;

④以陆路为主。

①前6000年左右,西亚的物种小麦、大麦等进入了欧洲;

②前2C到公元2C间,通过丝绸之路,葡萄、苜蓿等传到中国, 樱桃、杏等从亚洲传到罗马。

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据教材导言,概括新航路开辟前物种交流的表现、特点

哥伦布大交换是一场关于生物、农作物、人种(包括黑奴)、文化、传染病以及思想观念在东半球与西半球之间的一场引人注目的大转换。

在人类史上,这是关于生态学、农业、文化许多项目的一件重要历史事件。1492年哥伦布首次航行到美洲大陆,这是世纪性大规模航海,也是旧大陆与新大陆之间联系的开始。这种生态学上的变革,便称之为“哥伦布大交换”。

人口迁移

族群变化

物种交流

疾病传播

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

结合材料与所学,思考推动了新旧世界物种交流的原因有哪些?

背景

①新航路开辟,美洲的发现;

②欧洲早期殖民扩张;

③世界市场的雏形出现及逐渐扩展;

④美洲作物(玉米、甘薯)自身的优势。

◎哥伦布

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据教材,梳理美洲食物物种外传情况。

物种 传入欧洲 传入中国

粮食作物 玉米

马铃薯

甘薯 蔬菜作物 番茄

辣椒

①15C末至16C初,传入欧洲;

②16C末作为食用开始在欧洲推广。

甘薯引入欧洲后,传播比较缓慢

①明朝时传入(西北、西南、东南地区);

②自丘陵山地扩展到平原地区;

③清朝前期,各地多有种植;

④乾隆、嘉庆年间,大规模推广;

⑤鸦片战争前夕,遍布全国

在中国的传播历程与玉米相似

①15C末至16C初,经西葡人传入欧洲,庭院种植以供观赏;

②16C中叶,在南欧广泛种植,作为粮食、饲料作物;

③17世纪,成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲。

①15C末至16C初,由西班牙人带入欧洲以供观赏;

②18C开始作食用栽培、改良培育后传回。

①15C末传入西班牙;

②16C传到英国等欧洲国家。

①明万历年间引入,当作观赏和药用植物;

②清光绪年间,开始作为食用蔬菜种植

明朝时,传入中国,被称为“番椒”

美洲物种外传

材料:明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的食粮作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植,或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田……

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

①明朝人地矛盾突出,粮食需求量高;

②玉米、甘薯产量高,富有营养价值;

③玉米、甘薯对气候环境适应性强;

④人民自发种植与政府的推广。

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据材料,思考为何玉米、番薯能在明朝广泛种植?

一、界限的突破——食物物种交流的全球化

根据教材,梳理其他地区物种在美洲推广的情况。

物种传入美洲

类型 物种 推广状况

粮食类

水果类 蔬菜类 经济作物 禽畜 小麦、大麦、

水稻

苹果、葡萄、

甜橙、柠檬

黄瓜、豌豆

甘蔗

鸡、牛、驴、马、猪、羊等

①小麦由欧洲移民引入,最初仅供富人享用,推广后成为美洲的主要粮食作物;小麦产业也逐渐兴盛;

②水稻由西班牙人带到美洲;18世纪中期,水稻成为北美第二大农作物,产量仅次于小麦;

③禽畜在美洲的繁衍生息,极大地改变了美洲的动物群落,推动了农业的发展。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料1:人口的增加大部分要归功于全球粮食作物和动物交换所带来的饮食营养的改善。

——杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

1.提高了全球粮食产量,使世界人口激增。

(1)非洲:玉米使干旱的非洲有了可靠的食物来源。

(2)中国:玉米丰富了粮食种类,扩大了种植面积。

(3)欧洲:马铃薯提高了抗饥荒能力,加速了人口增长。

◎梵高《吃马铃薯的人》

材料2:1606年前后,茶第一次作为商品进口到欧洲……茶逐渐走进英国咖啡馆……18世纪英国的茶叶需求量以惊人的速度增长,英国人对茶的热爱超过了其他任何主要的西方国家。在整个18世纪,咖啡馆都是提供茶饮料的主要场所。

——摘编自[英]马克曼 艾利斯《咖啡馆的文化史》

2.食物物种交流改变了人们的饮食习惯。

(1)马铃薯在欧洲种植、小麦在北美推广,改变食物结构、丰富食物种类。

(2)玉米、马铃薯、甘薯也用作饲料,促进畜牧业发展,为人类提供更多

更好的肉、蛋、奶,深刻影响人类日常生活。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料3:大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,原来在近东贸易中数量极少的商品如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品,进出口量骤增…… 许多昔日的奢侈品成为大众日用品。

——李吟枫《世界市场的形成及历史作用》

材料4:包谷(玉米):岁共出万余石,苗乡自食并缩酒卖甚众,贫民做耙卖,村市熬糖做粉卖。

3.推动了当地经济和贸易的发展。

(2)中国:外来农作物增加粮食供应总量,粮食除满足自身需要外,还投

入市场出售促进商品经济发展。

(1)北美:水稻大量用于出口,促进对外贸易。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料5:邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜见峰,一望皆包谷也。

——清 袁景晖《建始县志》

4.新物种引进对当地生态环境产生影响

(1)对美洲:

①食草的马、牛、羊等动物繁殖的数量远远超出了土地承载能力。

②殖民者大量种植农作物,导致茂密的原始森林被滥伐,地表植被遭到一定程度的破坏。

(2)对中国:

①使得以前不适应耕种的荒山、丘陵、沙地等得以利用,扩大了耕地面积。

②过度的垦荒造田,也导致了水土流失。

(3)对世界:

生态失衡(一些物种在没有天敌的新环境下泛滥成灾)。

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

材料6:近年来,我国已成为世界上遭受生物入侵危害最为严重的国家之一,生物入侵对我国生态环境和农业生产造成了极大危害,而且还在随着气候变化、国际贸易等的发展不断加剧。

——王瑞等《重大外来入侵杂草在我国的分布危害格局与可持续治理》

◎加拿大一枝黄

◎福寿螺

◎水葫芦

◎小龙虾

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

5.冲击了原有的社会等级。

材料8:红茶传进欧洲时,由于是遥远东方来的珍品,「喝茶」成为上流社会的专属享受;红茶庭园则出现于伦敦郊区,大多数英国人藉此才开始接触红茶。十八世纪中期以后,拜生产技术进步之赐,茶才真正进入一般人民的生活。

材料7:新航路开辟前,每磅胡椒的价格为6先令甚至更高,

几乎从未低于3先令6便士;开辟新航路后,胡椒价格为每

磅16便士至2先令不等。香料开始从奢侈品向大众消费

品转化,消费者成为最终的受益人。

——英国商人托马斯·孟

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据教材及材料,总结新航路开辟后食物物种交流的影响

二、缩小的世界——社会生活影响的全球化

根据材料,思考:食物物种交流有什么特点?

材料:(欧洲人)不但自己大发其财,同时一手塑造了整个新世界的风貌与历史……看不见的病毒以外,另一批因哥伦布航行引发的生物大交换,是由肉眼可见的生命形式组成,从南瓜到野水牛均是。这个大交换的结果——从人类观点视之——也是正负参半……时至今日,两半球之间的动植物交换并未停止,依然在进行。——[美]艾尔弗雷德·克罗斯比《哥伦布大交换》

①欧洲主导;

②物种丰富;

③时间具有长期性;

④范围具有全球性;

⑤交流具有双向互补性;

⑥结果具有双重性。

四、课程总结

新航路开辟后的食物物种交流

美洲物种的外传

其他地区物种在美洲的推广

食物物种交流带来的影响

粮食作物(玉米、马铃薯、甘薯)

蔬菜作物(番茄、辣椒)

农作物(粮食、水果、蔬菜等)

改变了人们的饮食习惯

禽畜(鸡、牛、驴、马、猪、羊)

提高了全球粮食产量,使世界人口激增

推动当地经济贸易的发展

对当地生态环境产生了一定的影响

冲击了原有的社会等级

【知识拓展】人类共同的挑战:应对外来物种入侵

成立国际组织,制定国际公约、协议,成立联合管理机构;

国家高度重视外来物种防控工作,制定相关法律法规;

投入大量财政用于外来入侵物种的防控工作及研究;

结合材料和视频,谈谈应如何应对外来物种入侵?

材料:近年来,我国已成为世界上遭受生物入侵危害最为严重的国家之一,生物入侵对我国生态环境和农业生产造成了极大危害,而且还在随着气候变化、国际贸易等的发展不断加剧。 ——王瑞等《重大外来入侵杂草在我国的分布危害格局与可持续治理》

1.(2024.1·浙江高考·10)有学者指出:“欧洲作物在美洲的一页农艺史,是在哥伦布二度来航才真正发轫。当他重返伊斯帕尼奥拉(今海地、多米尼加两国所在之岛屿),带领着17艘船只、1200名人手,还有各式作物种子、切枝……初期栽种成果便令人大受鼓舞。”下列项中,属于哥伦布能带去的“作物”是( )

A.马铃薯 B.辣椒 C.小麦 D.玉米

2.(2023.6·浙江高考·19)从1750年算起,欧洲人口在100年时间里从1.42亿增长到2.65亿。此前每次人口增长都会带来食物涨价,但这次不同,1800年后,至少在英国,两个指数开始朝相反的方向移动。下列项中,促使这一时期指数“朝相反的方向移动”的主要因素是( )

A.黄热病的肆虐 B.土豆等新物种种植的普及

C.工业企业的增加 D.优质高效化肥的广泛应用

C

B

【真题试做】

1.16世纪初,欧洲的马和牛被引进到美洲;1555年,中国出现了最早的玉米种植记录;18世纪初,原产自美洲的咖啡风靡欧洲。据此可知( )

A.美洲在世界物种交换中居主导地位

B.新航路开辟催生出欧洲新的生产方式

C.世界交往的理性化促进了文明进步

D.人类社会的横向交流取得了重大进展

D

课堂检测

2.明清时期平均每年发生水旱等自然灾害超过18次,农业发展形势严峻。但是从16世纪中叶到19世纪中叶,全国耕地面积约增加了3亿亩,不到50%,而人口却增加了近3倍。出现这一情况的主要原因是( )

A.国家统一安定与民族交融

B.农业生产技术出现了革命性变化

C.高产农作物的传入与推广

D.政府推行以土地为主的赋税政策

C

3.有学者认为,明末以来,美洲的豆类、番茄、玉米、甘薯、辣椒、花生等作物向中国、东南亚的广大亚洲地区传播,以其丰厚的产出和充足的营养支撑着众多的人口,打破了传统的粮食结构。他把这些现象称为“餐桌革命”。“餐桌革命”出现的主要原因是( )

A.新航路开辟的影响 B.工业革命的开展

C.世界市场最终形成 D.亚洲人口的膨胀

4.牛、山羊、猪和马引入美洲后,为美洲印第安人提供了皮革和羊毛以及新的动物蛋白质来源;马和牛提供了重要的畜力,使人们第一次可以在美洲土地上开垦耕种;有轮子的车辆和更多种类的驮畜也提高了交通运输的可能性。由此可见,新航路开辟后的物种交流( )

A.导致了美洲人口数量的激增 B.是以动物物种交流为主

C.影响了美洲地区的社会生活 D.导致美洲自然经济解体

A

C

5.玉米和马铃薯传人欧洲后,最初只是种植在庭院中作为观赏植物;16世纪末,马铃薯作为粮食作物开始在欧洲推广;17世纪,玉米成为仅次于小麦的粮食作物。这表明当时( )

A.新航路开辟加强了各地之间的联系

B.欧洲人追求闲情舒适的田园生活

C.物种传播改变了欧洲经济作物种植

D.物种传入丰富了欧洲人的饮食结构

6.以1492年为界,此前,地球上的动植物体系基本上被割裂为各自独立的生态领域;此后,全球生态系统开始走向交错融合,玉米、马铃薯、甘薯、辣椒等成为全球性产物。这说明( )

A.全球生态系统遭到了破坏 B.农业商品化生产开始兴起

C.人类食物结构走向全球化 D.洲际粮食运输业出现繁荣

D

C

咖啡馆里的英国历史

咖啡原产于非洲,伦敦的第一家咖啡馆在1652年开办,之后迅速推广,人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。喝咖啡被认为是有品位,乐于接受新思想。

查理二世担心它们会成为阴谋造反的中心,予以取缔。舆论立即大哗,咖啡店主由托马斯·加拉韦领头,组织了请愿团进行抗议。

胡克的日记显示,他和他的科学家同行在咖啡馆里进行学术讨论,同制造实验仪器的技工谈判,有时还在咖啡馆里做科学实验。……现代科学的奠基之作——牛顿的《原理》起源于咖啡馆。

结合课本及材料思考:咖啡与咖啡馆在英国发展的历史,折射出英国怎样历史发展的进程。

新航路的开辟后,新兴资产阶级通过咖啡贸易实现资本积累,力量逐步强大;

18世纪欧洲启蒙思想兴起发展,宣传“自由、平等、民主”,咖啡馆作为重要的社交场所促进了新思想的传播;

国王取缔咖啡馆体现了王权的专制性,激起了新兴阶级的不满,他们的抗议有利于推动英国资产阶级革命的发展。

随着思想的解放和经济发展,英国近代科学兴起并取得的巨大成就,为即将到来的工业革命提供理论基础。

英国咖啡馆的发展见证了英国由封建制度向资本主义制度转变的历程。

答案示例

感谢大家的观看

Over , Thank you for watching

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化