第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 21:07:59 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第1课 中华文明的起源与早期国家

第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

课标要求:

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征

学习目标:

1.时空观念:结合地图,把握中国从原始社会向夏商周奴隶社会的演变历程,认识中华文明起源的特点

2.史料实证:结合考古史料与传世文献,认识不同史料在历史研究中的作用,探究对于早期国家历史的认识依据和方法,总结早期国家的主要特征。

3.家国情怀:结合中华文明多元一体的特点,培养热爱祖国历史文化情感,增强文化自信,激发奋发图强、报效国家的热情。

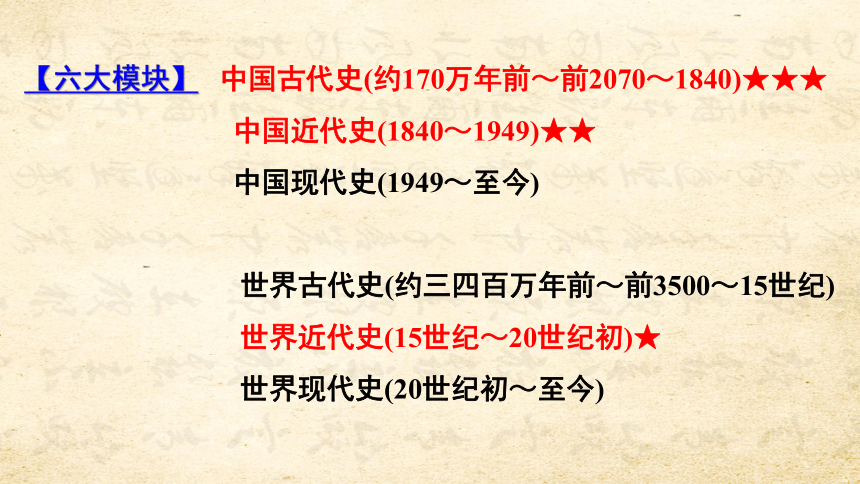

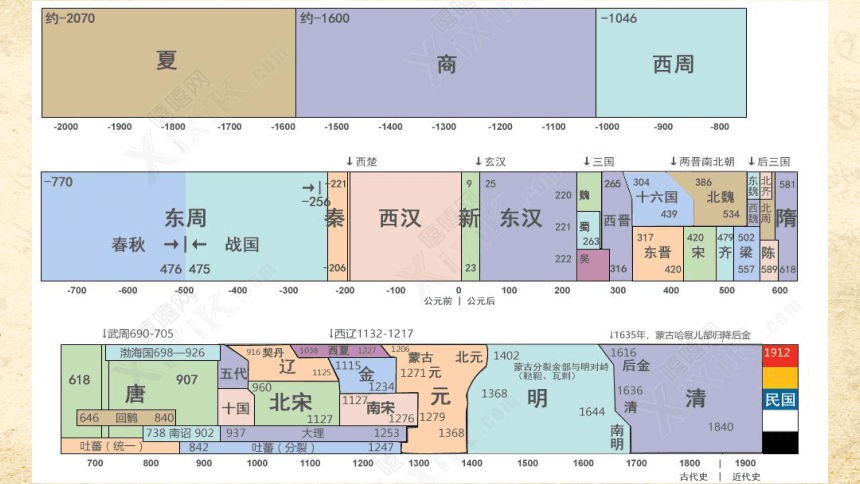

【六大模块】 中国古代史(约170万年前~前2070~1840)★★★

中国近代史(1840~1949)★★

中国现代史(1949~至今)

世界古代史(约三四百万年前~前3500~15世纪)

世界近代史(15世纪~20世纪初)★

世界现代史(20世纪初~至今)

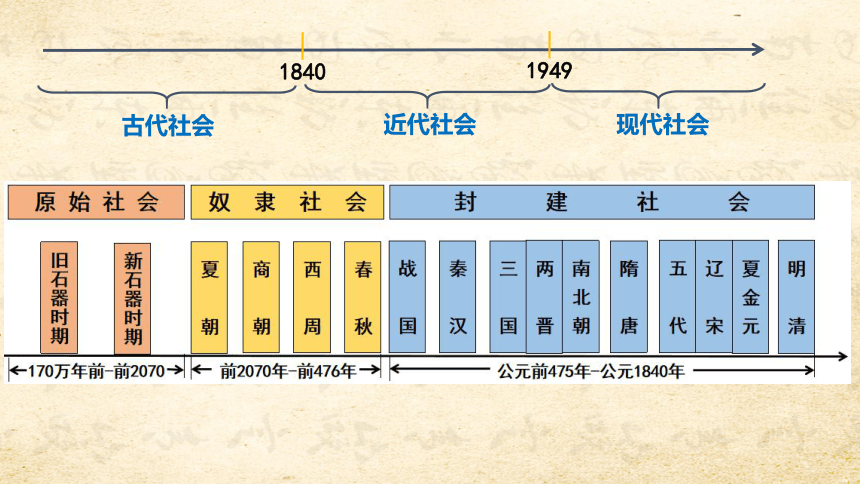

1840

1949

古代社会

近代社会

现代社会

一、中华文明的起源:石器时代的古人类与文化遗存

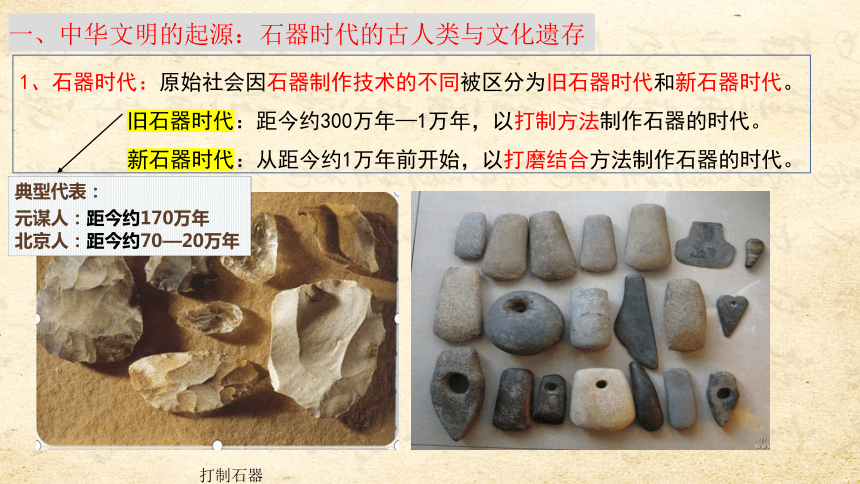

1、石器时代:原始社会因石器制作技术的不同被区分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:距今约300万年—1万年,以打制方法制作石器的时代。

新石器时代:从距今约1万年前开始,以打磨结合方法制作石器的时代。

打制石器 磨制石器

典型代表:

元谋人:距今约170万年

北京人:距今约70—20万年

一、中华文明的起源:石器时代的古人类与文化遗存

历史阶段 文化遗存 时间 地域 文明表现 社会形态 社会特征

距今约五六千年

河姆渡文化

龙山文化

种植水稻;修建村落 掌握养蚕缫丝技术

距今7000-5000年

长江流域

辽河流域

良渚文化

长江下游

精美玉器

大规模祭坛神庙

母系

氏族

社会

①彩绘陶器

②以粟为主要栽培作物

生产力水平低;

共同劳动成果共享

黄河中上游

距今约7000—5000年

仰韶文化(姜寨)

养猪较普遍

黄河下游

距今6500—4500年

大汶口文化

新石器

时代

早期

红山文化

黑陶(蛋壳陶)

距今约5000—4000年

新石器

时代

晚期

父系

氏族

社会

贫富分化

私有制;

阶级分化;

部落联盟

向国家过渡

黄河流域

距今约5000年—4000年

拓展提升 距今约1万年以前 约7000—5000年前 距今约5000年

人类文化遗存 元谋人 北京人 仰韶文化 河姆渡文化 龙山文化、红山文化

良渚文化

生产力 生产工具 生产方式 生产关系 生活方式 社会关系

打制石器

(旧石器时代)

打磨结合制作石器

(新石器时代)

采集渔猎

原始农业、畜牧业产生并发展

穴(巢)居

迁徙

筑屋

定居,村落形成

原始人群

母系氏族公社

平等、无私产

父系氏族公社

私有制、阶级、国家出现

工具改进

(打制到磨制)

生产方式变化

(原始农业产生并发展)

生活方式变化(迁徙到定居)

社会关系变化(母系到父系)

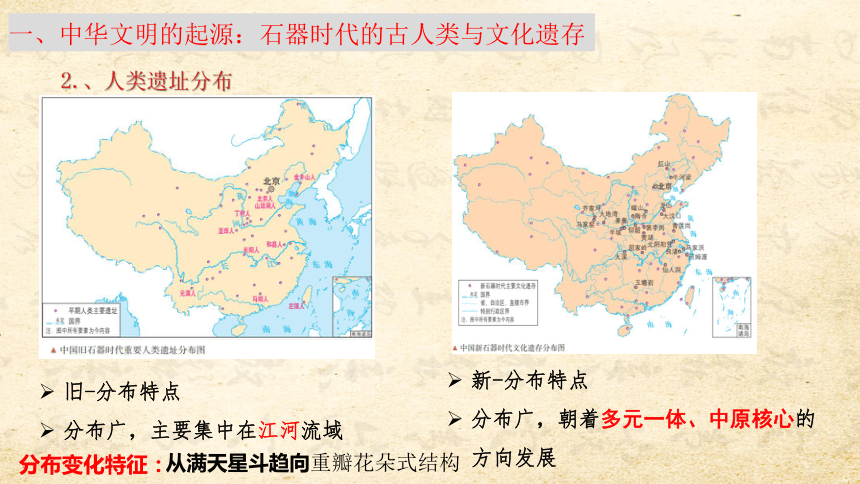

旧-分布特点

分布广,主要集中在江河流域

新-分布特点

分布广,朝着多元一体、中原核心的方向发展

一、中华文明的起源:石器时代的古人类与文化遗存

分布变化特征:

从满天星斗趋向重瓣花朵式结构

2.、人类遗址分布

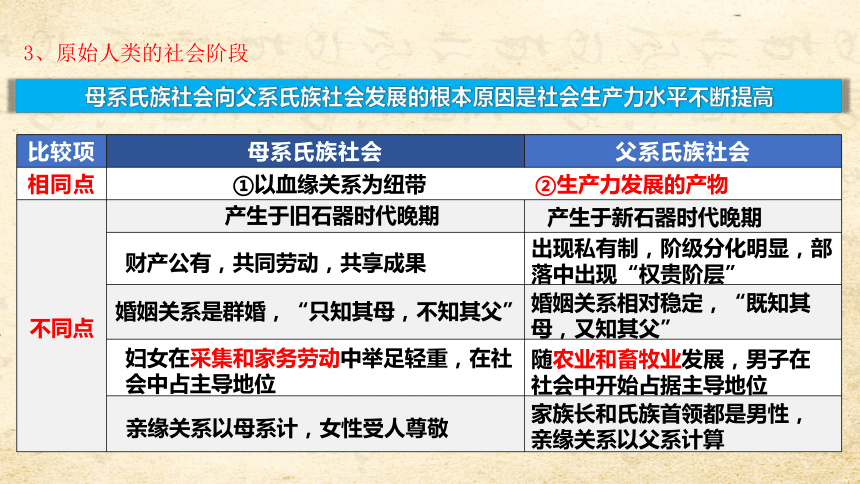

比较项 母系氏族社会 父系氏族社会

相同点 不同点

①以血缘关系为纽带 ②生产力发展的产物

产生于旧石器时代晚期

产生于新石器时代晚期

财产公有,共同劳动,共享成果

出现私有制,阶级分化明显,部落中出现“权贵阶层”

婚姻关系是群婚,“只知其母,不知其父”

婚姻关系相对稳定,“既知其母,又知其父”

妇女在采集和家务劳动中举足轻重,在社会中占主导地位

随农业和畜牧业发展,男子在社会中开始占据主导地位

亲缘关系以母系计,女性受人尊敬

家族长和氏族首领都是男性,亲缘关系以父系计算

母系氏族社会向父系氏族社会发展的根本原因是社会生产力水平不断提高

3、原始人类的社会阶段

唯物史观——生产力与私有制、阶级和国家产生的关系

认识古代早期国家的诞生

(1)国家的实质:是一定阶级的统治机关。政府、军队、警察、监狱等国家机器,是统治阶级镇压被统治阶级的反抗、行使国家权力的工具。

(2)国家的基本特征:按地域划分居民和公共权力的建立。

(3)早期国家起源的突出标志:阶级或阶层的出现、城的出现、文字成熟、礼制的初步形成等。

4、早期国家的诞生

1、三皇:燧人氏(钻木取火);

伏羲氏(发明网、陷阱、原始的烹调、八卦);

神农氏(炎帝:为我国农业始祖和医药始祖)

2、五帝:

(1)黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜

(2)炎黄部落联盟:炎帝与黄帝被后世共尊为华夏始祖(炎黄子孙、华夏认同)

(3)权力继承制度:禅让制:标准:选贤与能

性质:公天下/天下为公

3、“万邦”时代:五帝后期,具备国家初始形态(陶寺遗址中有宫殿建筑)

二、三皇五帝的传说与“万邦”时代

思考:谈谈你对神话传说的历史价值有何看法?

神话传说反映了古代人民对世界起源、自然现象和社会生活的原始理解,能一定程度上反映当时的历史事实。传说可以填补历史记录的空白,切不可一概抹煞,但传说有艺术加工成份,需要谨慎使用,要与考古出土相互印证。

夏本纪

(1)基本概况

存在时间:约前2070年-约前1600年

重要君王:建立-禹;巩固-启;灭亡-桀

历史地位:我国最早的奴隶制国家

(2)政治制度

最高统治者:夏王,实行王位世袭制

中央机构:设有主管行政、司法和宗教的机构与职官

地方机构:直接统治夏部族,间接统治其他部族

(3)经济文化

经济发展:以农业为主,辅以畜牧业和手工业

文化成就:夏朝历法《夏小正》

文化遗存:河南偃师二里头遗址

时间地域都吻合夏文化,但缺少印证夏朝的文字。

1、早期国家的产生:夏朝

三、早期国家的形成与发展:夏商西周

夏朝世袭制

世袭制代替禅让制,“家天下”取代“公天下”。

“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为已。大人世及以为礼。”

——《礼记》(先秦的礼制)

两种世袭方式

父死子继

兄终弟及

二重证据法

把发掘的出土文物和史书的记载相互验证

王国维先生

2.商朝

商朝在国家管理上实施了怎样的统治方式 对文明发展有什么影响?

内外服制。以王畿为中心,向四周扩散,形成一种同心圆的模式,

核心是中原文化,逐渐向外扩散。

外服指王畿以外的臣属地区,散布着许多臣服于商的部落、部族,其中较大者被称为“方”,今天亦称方国。这些部族、方国首领要为商王承担一定的义务,被赐予侯、伯等称号。总的来看,外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。

----张帆:《中国古代简史》

“内服”是由商王直接控制的王畿之地,

“外服”则是商王间接控制的方国和部族。

大邑商

“内服”

四方(四土)

“外服”

三、早期国家的形成与发展:夏商西周

商王对其控制力有限;实际上形成方国联盟。

商朝甲骨文

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。” ——《礼记》

占卜用的甲骨文,体现神权色彩浓厚

《汤誓》,商汤灭夏桀时的的动员令“有夏多罪,天命殛之”。

大令众人曰:协田!其受年 十一月”

商王通过

垄断神权

以强化王权

商朝青铜器

入鼎资过熟,加餐愁欲无。

——杜甫《槐叶冷淘》

礼祭天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三池。

——《公羊传· 桓公二年》

桀有昏德,鼎迁于商。商约暴虐,鼎迁于周。

——《左传· 宣公三年》

盛器

礼器

国家权力

(2)西周的统治

①分封制

含义:周王将王畿直接控制的镐京之外的广大地区,封授给王族子弟、功臣和前朝贵族,在地方建立世袭的诸侯国。诸侯在国内也将土地和人民分封给卿大夫,卿大夫再分给士。

目的:“封建亲戚,以藩屏周”

3.西周(前1046年-前771年)

(1)西周的建立

建立者:周武王

建立时间:公元前1046年

战争:牧野之战

④传播了周文化,推动了民族交融与文化认同,为中华民族的形成奠定了基础。

消极:诸侯具有相对的独立性,

为以后的割据混战埋下了隐患。

含义

目的

原则

特点

评价

后世 影响

(3)宗法制

用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治秩序。

巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

嫡长子继承制(核心)

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长

血缘和政治相结合,家国同构。

保证了(西周)各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结,稳定了统治。 保障分封制的推行; 是中国宗法观念的源头,对后世影响深远。

①利:忠孝观念;尊老爱幼、兄弟相亲;家国一体;

②弊:道德专制(家长制作风)、男尊女卑、等级观念、任人唯亲等现象不利于民主法治发展

“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰(cuī)” ——《左传·桓公二年》

任天者定,任人者争;定之以天,争乃不生。

材料1:天子死曰崩,诸侯曰薨,大夫曰卒,士曰不禄,庶人曰死。

——《礼记·曲礼》

材料2:乐在宗庙之中,君臣上下同听之,则莫不和敬;乐在族长乡里之中,长幼同听之,则莫不和顺;乐在闺门之内,父子兄弟同听之,则莫不和亲。

——李学勤主编:《十三经注疏·乐记正义》

天子九鼎八簋,

诸侯七鼎六簋,

大夫五鼎四簋,

元士三鼎一簋。

对统治阶级日常的政治、社会活动,制定一些规则和仪式,并配有特定的音乐;不同等级的贵族要行不同的礼仪。

(4)礼乐制:

含义

所有制

经营方式

特点

发展历程

溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

“千耦其耘”“十千维耦”

——《诗经》

“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私田百亩,同养公田。”

——《孟子》

拓展——经济制度:井田制

土地规整,沟洫灌溉,疆界分明,形似“井”

字

奴隶主土地国有制,土地名义上国家公有,

实际上国王所有,不能随意买卖。

耕种私田,同养公田

①土地不得转让买卖;

②土地周边为私田,中间为公田;

③领主强迫庶民耕种,并交纳贡赋;

商朝兴起,西周盛行,春秋瓦解,战国废除

国人暴动:公元前841年,周厉王贪财好色,为政暴虐,引发“国人暴动”(原始民主)。

共和行政:周厉王出逃,大臣召公、周公被推举摄政,史称共和行政。

公元前771年,西北游牧民族犬戎乘西周王室内乱,攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。公元前770年,周平王东迁洛邑,进入东周时期。

西周居住在国都的人的通称,有参与议论国事的权利,也有服兵役的义务。

上古谓居国城之郊野的人。与“国人”相对。泛指村野之人。

周公(生卒年不详),姬姓名旦,亦称叔旦。“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼乐,七年致政成王。”

(5)西周的灭亡

农业 ①生产工具:木、石、骨、蚌等材质为主,青铜农具极少。

②生产方式:集体劳动土地制度:

③井田制:整治规则,有沟渠灌溉。

手工业 ①青铜铸造是手工业生产的主要部门,

种类繁多,纹饰华丽。

②出现养蚕缫丝技术,绢帛是商周贵族普遍的衣着材料。

商业 商业初步发展

教材补充: 工商食官 商周时期政府占有工商业者并进行垄断性经营的制度。当时手工业者和商贾都是官府奴仆,他们必须按照官府规定和要求从事生产和贸易。

商周时期的经济——我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期

“后母戊”青铜方鼎

贵族占,村民集体耕作,收获归贵族

村社份田收获获归自己;土地使用无所有权

养蚕缫丝织绸

生产工具

井田制

思想上

观念:敬天保民

进步:西周统治者从重神观念向重人观念转变,认识到民众的重要性,有助于国家和社会的稳定。

1、政治:神权色彩、血缘政治、家国同构、尚未集权;

2、经济:金石并用、土地国有、集体劳作、工商食官;

3、文化:文字历法、崇神拜祖、敬天保民、礼乐文化。

归纳总结:早期国家的基本特征

1.(2023·湖南·统考高考真题)湖南澧县城头山古城遗址距今约6000年,是中国迄今已知最早的新石器时代城址。城址内外发掘出大片房屋建筑遗迹,多座陶窑,以及中国迄今已知最早的祭坛和古稻田。这说明( )

A.城市是最早出现的人类文明要素 B.长江流域是中华文明的重要源头

C.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖 D.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

2.(2023·广东·统考高考真题)有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

B

D

第1课 中华文明的起源与早期国家

第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

课标要求:

通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征

学习目标:

1.时空观念:结合地图,把握中国从原始社会向夏商周奴隶社会的演变历程,认识中华文明起源的特点

2.史料实证:结合考古史料与传世文献,认识不同史料在历史研究中的作用,探究对于早期国家历史的认识依据和方法,总结早期国家的主要特征。

3.家国情怀:结合中华文明多元一体的特点,培养热爱祖国历史文化情感,增强文化自信,激发奋发图强、报效国家的热情。

【六大模块】 中国古代史(约170万年前~前2070~1840)★★★

中国近代史(1840~1949)★★

中国现代史(1949~至今)

世界古代史(约三四百万年前~前3500~15世纪)

世界近代史(15世纪~20世纪初)★

世界现代史(20世纪初~至今)

1840

1949

古代社会

近代社会

现代社会

一、中华文明的起源:石器时代的古人类与文化遗存

1、石器时代:原始社会因石器制作技术的不同被区分为旧石器时代和新石器时代。

旧石器时代:距今约300万年—1万年,以打制方法制作石器的时代。

新石器时代:从距今约1万年前开始,以打磨结合方法制作石器的时代。

打制石器 磨制石器

典型代表:

元谋人:距今约170万年

北京人:距今约70—20万年

一、中华文明的起源:石器时代的古人类与文化遗存

历史阶段 文化遗存 时间 地域 文明表现 社会形态 社会特征

距今约五六千年

河姆渡文化

龙山文化

种植水稻;修建村落 掌握养蚕缫丝技术

距今7000-5000年

长江流域

辽河流域

良渚文化

长江下游

精美玉器

大规模祭坛神庙

母系

氏族

社会

①彩绘陶器

②以粟为主要栽培作物

生产力水平低;

共同劳动成果共享

黄河中上游

距今约7000—5000年

仰韶文化(姜寨)

养猪较普遍

黄河下游

距今6500—4500年

大汶口文化

新石器

时代

早期

红山文化

黑陶(蛋壳陶)

距今约5000—4000年

新石器

时代

晚期

父系

氏族

社会

贫富分化

私有制;

阶级分化;

部落联盟

向国家过渡

黄河流域

距今约5000年—4000年

拓展提升 距今约1万年以前 约7000—5000年前 距今约5000年

人类文化遗存 元谋人 北京人 仰韶文化 河姆渡文化 龙山文化、红山文化

良渚文化

生产力 生产工具 生产方式 生产关系 生活方式 社会关系

打制石器

(旧石器时代)

打磨结合制作石器

(新石器时代)

采集渔猎

原始农业、畜牧业产生并发展

穴(巢)居

迁徙

筑屋

定居,村落形成

原始人群

母系氏族公社

平等、无私产

父系氏族公社

私有制、阶级、国家出现

工具改进

(打制到磨制)

生产方式变化

(原始农业产生并发展)

生活方式变化(迁徙到定居)

社会关系变化(母系到父系)

旧-分布特点

分布广,主要集中在江河流域

新-分布特点

分布广,朝着多元一体、中原核心的方向发展

一、中华文明的起源:石器时代的古人类与文化遗存

分布变化特征:

从满天星斗趋向重瓣花朵式结构

2.、人类遗址分布

比较项 母系氏族社会 父系氏族社会

相同点 不同点

①以血缘关系为纽带 ②生产力发展的产物

产生于旧石器时代晚期

产生于新石器时代晚期

财产公有,共同劳动,共享成果

出现私有制,阶级分化明显,部落中出现“权贵阶层”

婚姻关系是群婚,“只知其母,不知其父”

婚姻关系相对稳定,“既知其母,又知其父”

妇女在采集和家务劳动中举足轻重,在社会中占主导地位

随农业和畜牧业发展,男子在社会中开始占据主导地位

亲缘关系以母系计,女性受人尊敬

家族长和氏族首领都是男性,亲缘关系以父系计算

母系氏族社会向父系氏族社会发展的根本原因是社会生产力水平不断提高

3、原始人类的社会阶段

唯物史观——生产力与私有制、阶级和国家产生的关系

认识古代早期国家的诞生

(1)国家的实质:是一定阶级的统治机关。政府、军队、警察、监狱等国家机器,是统治阶级镇压被统治阶级的反抗、行使国家权力的工具。

(2)国家的基本特征:按地域划分居民和公共权力的建立。

(3)早期国家起源的突出标志:阶级或阶层的出现、城的出现、文字成熟、礼制的初步形成等。

4、早期国家的诞生

1、三皇:燧人氏(钻木取火);

伏羲氏(发明网、陷阱、原始的烹调、八卦);

神农氏(炎帝:为我国农业始祖和医药始祖)

2、五帝:

(1)黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜

(2)炎黄部落联盟:炎帝与黄帝被后世共尊为华夏始祖(炎黄子孙、华夏认同)

(3)权力继承制度:禅让制:标准:选贤与能

性质:公天下/天下为公

3、“万邦”时代:五帝后期,具备国家初始形态(陶寺遗址中有宫殿建筑)

二、三皇五帝的传说与“万邦”时代

思考:谈谈你对神话传说的历史价值有何看法?

神话传说反映了古代人民对世界起源、自然现象和社会生活的原始理解,能一定程度上反映当时的历史事实。传说可以填补历史记录的空白,切不可一概抹煞,但传说有艺术加工成份,需要谨慎使用,要与考古出土相互印证。

夏本纪

(1)基本概况

存在时间:约前2070年-约前1600年

重要君王:建立-禹;巩固-启;灭亡-桀

历史地位:我国最早的奴隶制国家

(2)政治制度

最高统治者:夏王,实行王位世袭制

中央机构:设有主管行政、司法和宗教的机构与职官

地方机构:直接统治夏部族,间接统治其他部族

(3)经济文化

经济发展:以农业为主,辅以畜牧业和手工业

文化成就:夏朝历法《夏小正》

文化遗存:河南偃师二里头遗址

时间地域都吻合夏文化,但缺少印证夏朝的文字。

1、早期国家的产生:夏朝

三、早期国家的形成与发展:夏商西周

夏朝世袭制

世袭制代替禅让制,“家天下”取代“公天下”。

“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为已。大人世及以为礼。”

——《礼记》(先秦的礼制)

两种世袭方式

父死子继

兄终弟及

二重证据法

把发掘的出土文物和史书的记载相互验证

王国维先生

2.商朝

商朝在国家管理上实施了怎样的统治方式 对文明发展有什么影响?

内外服制。以王畿为中心,向四周扩散,形成一种同心圆的模式,

核心是中原文化,逐渐向外扩散。

外服指王畿以外的臣属地区,散布着许多臣服于商的部落、部族,其中较大者被称为“方”,今天亦称方国。这些部族、方国首领要为商王承担一定的义务,被赐予侯、伯等称号。总的来看,外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。

----张帆:《中国古代简史》

“内服”是由商王直接控制的王畿之地,

“外服”则是商王间接控制的方国和部族。

大邑商

“内服”

四方(四土)

“外服”

三、早期国家的形成与发展:夏商西周

商王对其控制力有限;实际上形成方国联盟。

商朝甲骨文

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。” ——《礼记》

占卜用的甲骨文,体现神权色彩浓厚

《汤誓》,商汤灭夏桀时的的动员令“有夏多罪,天命殛之”。

大令众人曰:协田!其受年 十一月”

商王通过

垄断神权

以强化王权

商朝青铜器

入鼎资过熟,加餐愁欲无。

——杜甫《槐叶冷淘》

礼祭天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三池。

——《公羊传· 桓公二年》

桀有昏德,鼎迁于商。商约暴虐,鼎迁于周。

——《左传· 宣公三年》

盛器

礼器

国家权力

(2)西周的统治

①分封制

含义:周王将王畿直接控制的镐京之外的广大地区,封授给王族子弟、功臣和前朝贵族,在地方建立世袭的诸侯国。诸侯在国内也将土地和人民分封给卿大夫,卿大夫再分给士。

目的:“封建亲戚,以藩屏周”

3.西周(前1046年-前771年)

(1)西周的建立

建立者:周武王

建立时间:公元前1046年

战争:牧野之战

④传播了周文化,推动了民族交融与文化认同,为中华民族的形成奠定了基础。

消极:诸侯具有相对的独立性,

为以后的割据混战埋下了隐患。

含义

目的

原则

特点

评价

后世 影响

(3)宗法制

用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治秩序。

巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

嫡长子继承制(核心)

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长

血缘和政治相结合,家国同构。

保证了(西周)各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结,稳定了统治。 保障分封制的推行; 是中国宗法观念的源头,对后世影响深远。

①利:忠孝观念;尊老爱幼、兄弟相亲;家国一体;

②弊:道德专制(家长制作风)、男尊女卑、等级观念、任人唯亲等现象不利于民主法治发展

“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰(cuī)” ——《左传·桓公二年》

任天者定,任人者争;定之以天,争乃不生。

材料1:天子死曰崩,诸侯曰薨,大夫曰卒,士曰不禄,庶人曰死。

——《礼记·曲礼》

材料2:乐在宗庙之中,君臣上下同听之,则莫不和敬;乐在族长乡里之中,长幼同听之,则莫不和顺;乐在闺门之内,父子兄弟同听之,则莫不和亲。

——李学勤主编:《十三经注疏·乐记正义》

天子九鼎八簋,

诸侯七鼎六簋,

大夫五鼎四簋,

元士三鼎一簋。

对统治阶级日常的政治、社会活动,制定一些规则和仪式,并配有特定的音乐;不同等级的贵族要行不同的礼仪。

(4)礼乐制:

含义

所有制

经营方式

特点

发展历程

溥天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

“千耦其耘”“十千维耦”

——《诗经》

“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私田百亩,同养公田。”

——《孟子》

拓展——经济制度:井田制

土地规整,沟洫灌溉,疆界分明,形似“井”

字

奴隶主土地国有制,土地名义上国家公有,

实际上国王所有,不能随意买卖。

耕种私田,同养公田

①土地不得转让买卖;

②土地周边为私田,中间为公田;

③领主强迫庶民耕种,并交纳贡赋;

商朝兴起,西周盛行,春秋瓦解,战国废除

国人暴动:公元前841年,周厉王贪财好色,为政暴虐,引发“国人暴动”(原始民主)。

共和行政:周厉王出逃,大臣召公、周公被推举摄政,史称共和行政。

公元前771年,西北游牧民族犬戎乘西周王室内乱,攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。公元前770年,周平王东迁洛邑,进入东周时期。

西周居住在国都的人的通称,有参与议论国事的权利,也有服兵役的义务。

上古谓居国城之郊野的人。与“国人”相对。泛指村野之人。

周公(生卒年不详),姬姓名旦,亦称叔旦。“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼乐,七年致政成王。”

(5)西周的灭亡

农业 ①生产工具:木、石、骨、蚌等材质为主,青铜农具极少。

②生产方式:集体劳动土地制度:

③井田制:整治规则,有沟渠灌溉。

手工业 ①青铜铸造是手工业生产的主要部门,

种类繁多,纹饰华丽。

②出现养蚕缫丝技术,绢帛是商周贵族普遍的衣着材料。

商业 商业初步发展

教材补充: 工商食官 商周时期政府占有工商业者并进行垄断性经营的制度。当时手工业者和商贾都是官府奴仆,他们必须按照官府规定和要求从事生产和贸易。

商周时期的经济——我国奴隶制社会经济发展并走向繁荣的时期

“后母戊”青铜方鼎

贵族占,村民集体耕作,收获归贵族

村社份田收获获归自己;土地使用无所有权

养蚕缫丝织绸

生产工具

井田制

思想上

观念:敬天保民

进步:西周统治者从重神观念向重人观念转变,认识到民众的重要性,有助于国家和社会的稳定。

1、政治:神权色彩、血缘政治、家国同构、尚未集权;

2、经济:金石并用、土地国有、集体劳作、工商食官;

3、文化:文字历法、崇神拜祖、敬天保民、礼乐文化。

归纳总结:早期国家的基本特征

1.(2023·湖南·统考高考真题)湖南澧县城头山古城遗址距今约6000年,是中国迄今已知最早的新石器时代城址。城址内外发掘出大片房屋建筑遗迹,多座陶窑,以及中国迄今已知最早的祭坛和古稻田。这说明( )

A.城市是最早出现的人类文明要素 B.长江流域是中华文明的重要源头

C.古城先民已摆脱对渔猎采集的依赖 D.遗址所处时代已迈入阶级社会门槛

2.(2023·广东·统考高考真题)有学者认为西周时期周王能干预诸侯国的内政,下列史料支持这一观点的是( )

A.《礼记》记载诸侯国君必须定期朝觐周王

B.《诗经》记载周王派遣官员协助诸侯国君营建都城

C.西周士山盘铭文记载周王命士山向诸侯国征收贡纳

D.西周豆闭簋铭文记载周王命豆闭掌管某诸侯国军事

B

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进