2016春高中语文(粤教版必修四)教学课件:第1课《时评两篇》 (共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(粤教版必修四)教学课件:第1课《时评两篇》 (共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 585.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-07 15:31:08 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。导入新课同学们,我们生活在这个纷繁复杂的社会,每天都会发生许多或大或小的事件。但我们坐在家里就能通过各种媒体做到“足不出户知天下”!拿起一张报纸我们就能一览无余地知道当天发生的国际或国内发生的新闻和相关的种种评论。这种文体,我们称为时评。时评两篇一.知识与技能?了解时评的定义,总结时评的特点,学习时评的写法做到学以致用。?

二.过程与方法?概括文章内容,梳理文章结构,透视文章的严密性与深刻性。?

三.情感、态度与价值观?增强民主、平等意识和社会责任感,培养勤俭节约、艰苦奋斗的品质。学习目标重点:?????????

梳理文章的结构。???

难点:?????????

学习时评语言组织的严密性与深刻性,并能学以致用。三、词语辨析

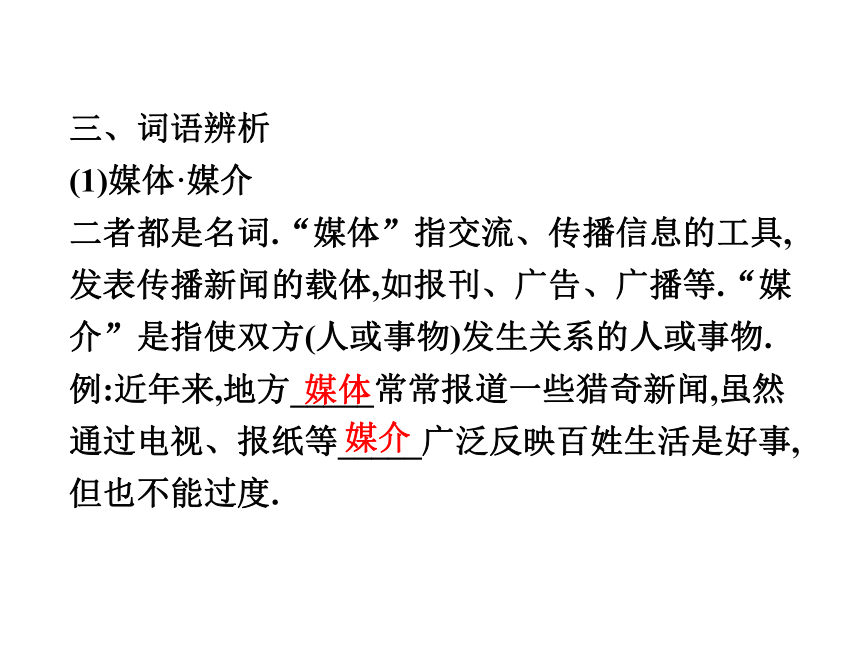

(1)媒体·媒介

二者都是名词.“媒体”指交流、传播信息的工具,发表传播新闻的载体,如报刊、广告、广播等.“媒介”是指使双方(人或事物)发生关系的人或事物.

例:近年来,地方_____常常报道一些猎奇新闻,虽然通过电视、报纸等_____广泛反映百姓生活是好事,但也不能过度.媒体媒介(2)诚然·当然

诚然:①副词,表示情况确实如此;②连词,固然(引起下文转折).

当然:①形容词,应当这样;②副词,表示肯定,强调合于事理或情理,没有疑问.

例:______,城市是人类文明的结晶、进步的象征,作为人们长期聚居的场所,承担着“让生活更美好”的朴素使命,_____,并不是只有举办世博会,城市才会转型.诚然当然四、词语释义

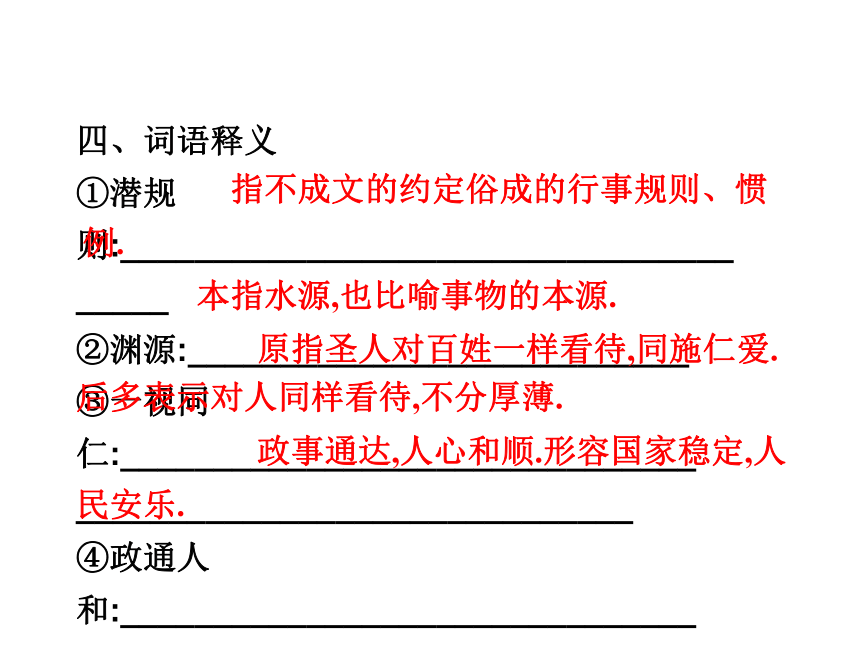

①潜规则:_________________________________

_____

②渊源:___________________________

③一视同仁:_______________________________

______________________________

④政通人和:_______________________________

_______指不成文的约定俗成的行事规则、惯例.本指水源,也比喻事物的本源.原指圣人对百姓一样看待,同施仁爱.后多表示对人同样看待,不分厚薄.政事通达,人心和顺.形容国家稳定,人民安乐.⑤眼花缭乱:_______________________________

______________________

⑥匪夷所思:_______________________________

________________________

⑦礼尚往来:_______________________________

__________________________看着复杂纷繁的东西而感到迷乱.也比喻事物复杂,无法辨清.指言谈行动超出常情,不是一般人所能想像的.匪,非,不.夷,平常.指在礼节上讲究有来有往.现也指你对我怎么样,我也对你怎么样.五、名句名篇

①人不能孤独地生活,他需要社会.

——歌德

②社会犹如一条船,每个人都要有掌舵的准备.

——易卜生

③人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱.

——刘鹗六、文学常识

1.走近作者

徐勤,著名___________,善写时评类文章,在媒体界有较大影响.主要作品有《_______________》.

江南客,《________》著名记者,多次在《人民日报》发表评论,比较著名的有《______________》.媒体从业者从尊重保姆做起人民日报向任长霞学什么2.资料链接

(1)写作背景

《车队与红灯》

这篇文章写于2003年全国“两会”召开之际。而文章写作的动因是新华社关于“两会”代表和政协委员的车队不再是一路绿灯的报道。因为“两会”车队一路绿灯这个现象经常发生,大家都习以为常,可是正像作者所说的那样放到特权与平等的天平上,就不是一件简单的事了。《月饼消费要讲文明》

这篇文章写于2003年中秋节前后。中秋节吃月饼是我们中华民族悠久的传统,是全家团圆、祝福平安的一件事。可是正如作者所说的那样“近年来月饼的味儿有些变了”,月饼消费出现了问题,对于这样的问题有人认为“现在的月饼消费在乎礼而不在乎吃”。殊不知,我们的月饼消费本来就不在乎吃,而在于其文化意味,在于那种全家团圆的其乐融融。(2)相关知识

时评是对新闻的评论,归根结底,时评是新闻的一种,它和消息、通讯、特写、访谈、图片报道等一样,是“新闻”大家庭中的一员。时评不是副刊文字,不是文学作品;时评在报纸的位置也应该在新闻版;时评不是为了茶余饭后的消遣,而是对时政和民生的关注。七、整体预知互动探究1.作者写《车队与红灯》是关注的什么社会现象?作者是如何分析此现象的?

【提示】 这篇评论关注了参加全国“两会”的代表、委员乘坐的车辆不再是一路绿灯的社会现象。作者由这个“新的气息”中发现了多年来早已司空见惯的特殊化、特权现象行将消失的讯息,看到了规则与法律面前人人平等的社会即将来临。2.《月饼消费要讲文明》中摆出了月饼消费中哪些不文明的现象?

【提示】 包装上,形式大于内容,而且造成浪费;用途上,偏离了人们一般的礼尚往来,成为一些人拉关系的“敲门砖”.3.《月饼消费要讲文明》一文的中心论点是什么?作者是怎样围绕中心论点展开论述的?

【提示】 本文的中心论点就是文章的标题,即“月饼消费要讲文明”.作者先摆出月饼消费中种种不文明的现象,接着分析这一现象出现的原因,论证它不能被看作是正常的消费,最后强调要进行勤俭持家和勤俭建国的教育,并说明这样做的意义.4.这两篇议论文在论据的搜集和使用上各有哪些特点?

【名师点拨】 《车队与红灯》论据大多通过查阅资料所得,而且比较广泛,古今中外的例子相互补充,论据充足,说理有力.《月饼消费要讲文明》论据主要是通过作者观察所得,论据典型确凿.5.这两篇议论文在写法上有何特点?

【名师点拨】 这两篇议论文在写法上都采用了“以小见大”的手法,喜中带忧,旨意深刻.《车队与红灯》从“两会”这样的社会政治生活大事中敏锐地发现参加“两会”的代表、委员的车辆不再一路绿灯的“小事”,展开评论,挖掘出“小事”中蕴含的重大意义:交通法规面前无特权,法律面前人人平等.《月饼消费要讲文明》批评铺张浪费、竞豪赛奢的社会风气,提倡勤俭持家、勤俭建国的优良传统.在我国经济高速发展、一部分人先富起来的今天,意义非常深远.细剖·深析

学习了《月饼消费要讲文明》一文后,你觉得我们应该怎样看待“勤俭节约”?

节约是一种美德,是一种修养。节约是对自身欲求有节制,对国家、民族、家庭、自我负责任。节约体现的是一种忧患意识,一种可持续发展的深谋远虑,是为子孙后代着想的未雨绸缪之举。[板凳]

一味的节约也不可取。当今社会是经济社会,经济的发展也靠消费。现在生活水平提高了,以前那一种“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的观念已经落伍了。适当改变思维,适当消费是一种新型观念。[三楼]

勤俭节约是课文所提倡的也是我们应该树立的消费观,但它并不是一成不变的僵化概念。时代不同,环境不同,其具体内涵也有所不同。既不能把经济条件优越当作铺张浪费的借口,也不要以脱离实际的平均主义来指责合理消费。《车队与红灯》这篇文章在论证方法上主要采用了例证法和对比论证法。

关于例证法,文中主要有两种使用方式:一种是使用完整而较为详细的例子,如文章第3段北京申奥的例子和第5段詹姆士一世的例子;一种是仅仅列举一系列现象,是简例,如文章的第4段.对比论证的方法在本文中体现得更明显:例如第1段中“两会”车辆在平交路口以前和现在不同做法的对比;第2段中“两会”车辆的特权与人大代表的意见的对比;第3段中对待“扰民”问题,国内与国外的对比;第5段中国王和法官的法律意识的对比等。可以说,文章主要是由时时处处的对比构成的。随堂练笔

针对社会现象,举一至二个事例,运用对比论证,写一段100字左右的议论文字。1.课内素材开发

《月饼消费要讲文明》一文对月饼消费中种种不文明的现象提出了批评,并分析了其中的原因,提出“我们的日子越来越好了,怎样才是追求健康、文明、向上的生活”的问题.这样的提问,发人深省,使人们重新思考一些熟视无睹的问题.“浪费不是消费,消费不该浪费”,“全面建设小康社会是一个奋斗的过程”,“一个善于勤俭节约、不懈艰苦奋斗的民族,才是一个拥有远大前程的伟大的民族”,一句句话语,掷地有声,振聋发聩,警醒人们提高认识.

[适用话题]

上述材料适用于“勤俭与节约”“艰苦奋斗” “正确的消费观”等相关材料和话题作文中.2.鲜活素材速递

尚德捐赠门

从2008年开始,无锡尚德公司获得中国青少年创意大赛冠名权,并开始向参赛学校捐赠。

无锡尚德公司2010年向全国200所学校捐赠了价值1700余万的物品.但实际上,这些物品并未到学校手中,而是被尚德委托发放赠品的公司低价卖掉,所得巨款去向不明.该人士还称,虽然是诈捐,但中华慈善总会收了相关公司5万元现金捐赠后,在未收到捐赠品的情况下,开出1754万元发票,让这次捐赠披上了亮丽的外衣.这样一场捐赠,却由于中华慈善总会开具了收货减税发票,企业享受了国家的减免税政策。

然而记者采访山东、江苏等地20多所参赛学校了解到,很多学校仅收到一块电池板,有的一块也没有收到。

[适用话题]

这则材料适用于“利益与良心”“慈善的背后” “立场”“良心的考验”等相关材料和话题作文中。“雅贿”:一种自欺欺人的粉饰

为什么有人非要把“雅”与“贿”

或“贪”捆绑在一起呢?无非是出

于两个方面的目的:一是“自欺”

——明知行贿受贿违法,于是就拿

“风雅”来安慰自己,仿佛一冠上“雅”字,就可以送者“心安”收者“理得”了;佳作欣赏二是“欺人”——字画玉器等为风雅之物,一旦东窗事发,收受者既可以说那是文人间的风雅往来,也可以在鉴定和评估上大做文章。

据最新一期《方圆》杂志报道,雅贿正在风袭官场.所谓“雅贿”,又被称为“优雅式贿赂”.在行贿手法上,雅贿一改以往直接送真金白银、皮袍、人参、香车、豪宅和有价证券等等传统做法,而是投其所好,摇身变成了官员们喜欢的玉器、青瓷和名人字画等.这么一来,赤裸裸的金钱交易就被遮蔽在貌似文人雅趣的珠帘中,变成了一种似乎很文雅很有品味的往来。近年来,由“雅贿”引出的“雅贪”数不胜数,文强、慕绥新、王怀忠、肖作新等都是其中的典型。浙江省丽水市建设局原副局长邹建新为了存放受贿的古董字画,还在家中专门挖了一个40平方米左右的地下藏宝室,他也因此被戏称为“藏宝局长”。风雅、高雅、文雅,雅致、雅号、雅士……凡是与“雅”字搭上边儿的词儿,都会给人一种超凡脱俗的感觉.但“贿”、“贪”等字也能与“雅”字搭配成词儿,却像是牛头对上了马嘴、野猪配上了金鞍.

“雅”的反义词是“俗”,说的是品位或境界,针对的是人的行为方式或者艺术风格;“贪”的反义词是“廉”,说的是为官之道以及用权的原则,专门用在掌握权力的人身上;而“贿”和“赂”就是检验“贪”与“廉”的试金石。“雅”是一种艺术判断,“贿”或“贪”是一种法律判断;前者没有统一的标准,后者则有明确的条文。也就是说,“雅”与“贿”完全是两个领域的事儿,它们就像是两条平行线,永远都不应该有交点。诚然,在行贿受贿的赃物中有高雅的工艺品,但物品的品位与行为的性质不能搅和在一起——前者是关于“物”的,后者是关于“人”的。拿高雅的字画行贿并不意味着贿赂行为是“雅”的,用充满“铜臭”的金钱去行善也不意味着慈善行为是“俗”的。不管某件工艺品是用来犯罪还是行善,只要达到一定的艺术水准,那它就是“雅”的;但不管用来贿赂的东西是雅是俗,只要具有市场价值,那就是违法犯罪行为。那为什么有人非要把“雅”与“贿”或“贪”捆绑在一起呢?无非是出于两个方面的目的:一是“自欺”。当事人明知行贿受贿是违法的,做起来难免有些心虚,于是就拿“风雅”来安慰自己,仿佛一冠上“雅”字,他们就可以送者“心安”收者“理得”了。二是“欺人”。一来,字画玉器等为风雅之物,收受它们似乎就是风雅之事,至少看上去不太赤裸裸;二来,工艺品价格的弹性也很大,真迹赝品的区别更大,一旦东窗事发,回旋就有余地,收受者既可以说那是文人间的典雅往来,也可以在鉴定和评估上大做文章。鲁迅笔下的孔乙己就是“自欺欺人”的典型,他的名言——“窃书,读书人的事儿,能算偷吗?”——与“雅贿”“雅贪”之说有着异曲同工之妙。其实,“雅贿”并不是什么鲜招儿。早在汉代,我国就出现了这样的权钱交易行为。它之所以那么早就被“发明”出来而且绵延千年而不绝,主要就是因为它更具有隐蔽性和欺骗性。

贿赂没有“雅”“俗”之分,只有合法与非法之别。把“雅”字强加在“贿”或“贪”的前面,不过是想粉饰自己的非法行为罢了。对此,人民群众应该“心明”,有关部门更应该“眼亮”。

(摘自 2010年7月7日《检察日报》)【赏评】 本文从“雅贿”二字入手,开门见山地摆明有人非要把“雅”与“贿”或“贪”捆绑在一起的原因,然后开始举例论证其危害,接着就从反义词入手,论述“雅”与“俗”和“贿”与“廉”之关系,又用孔乙己做例,更加地印证自己的观点,从而强调贿没有雅俗之分,只有合法与非法之别,最后得出结论,这样称的目的不过是粉饰非法行为,环环相扣,说理谨严,反问有力,逻辑缜密.

二.过程与方法?概括文章内容,梳理文章结构,透视文章的严密性与深刻性。?

三.情感、态度与价值观?增强民主、平等意识和社会责任感,培养勤俭节约、艰苦奋斗的品质。学习目标重点:?????????

梳理文章的结构。???

难点:?????????

学习时评语言组织的严密性与深刻性,并能学以致用。三、词语辨析

(1)媒体·媒介

二者都是名词.“媒体”指交流、传播信息的工具,发表传播新闻的载体,如报刊、广告、广播等.“媒介”是指使双方(人或事物)发生关系的人或事物.

例:近年来,地方_____常常报道一些猎奇新闻,虽然通过电视、报纸等_____广泛反映百姓生活是好事,但也不能过度.媒体媒介(2)诚然·当然

诚然:①副词,表示情况确实如此;②连词,固然(引起下文转折).

当然:①形容词,应当这样;②副词,表示肯定,强调合于事理或情理,没有疑问.

例:______,城市是人类文明的结晶、进步的象征,作为人们长期聚居的场所,承担着“让生活更美好”的朴素使命,_____,并不是只有举办世博会,城市才会转型.诚然当然四、词语释义

①潜规则:_________________________________

_____

②渊源:___________________________

③一视同仁:_______________________________

______________________________

④政通人和:_______________________________

_______指不成文的约定俗成的行事规则、惯例.本指水源,也比喻事物的本源.原指圣人对百姓一样看待,同施仁爱.后多表示对人同样看待,不分厚薄.政事通达,人心和顺.形容国家稳定,人民安乐.⑤眼花缭乱:_______________________________

______________________

⑥匪夷所思:_______________________________

________________________

⑦礼尚往来:_______________________________

__________________________看着复杂纷繁的东西而感到迷乱.也比喻事物复杂,无法辨清.指言谈行动超出常情,不是一般人所能想像的.匪,非,不.夷,平常.指在礼节上讲究有来有往.现也指你对我怎么样,我也对你怎么样.五、名句名篇

①人不能孤独地生活,他需要社会.

——歌德

②社会犹如一条船,每个人都要有掌舵的准备.

——易卜生

③人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱.

——刘鹗六、文学常识

1.走近作者

徐勤,著名___________,善写时评类文章,在媒体界有较大影响.主要作品有《_______________》.

江南客,《________》著名记者,多次在《人民日报》发表评论,比较著名的有《______________》.媒体从业者从尊重保姆做起人民日报向任长霞学什么2.资料链接

(1)写作背景

《车队与红灯》

这篇文章写于2003年全国“两会”召开之际。而文章写作的动因是新华社关于“两会”代表和政协委员的车队不再是一路绿灯的报道。因为“两会”车队一路绿灯这个现象经常发生,大家都习以为常,可是正像作者所说的那样放到特权与平等的天平上,就不是一件简单的事了。《月饼消费要讲文明》

这篇文章写于2003年中秋节前后。中秋节吃月饼是我们中华民族悠久的传统,是全家团圆、祝福平安的一件事。可是正如作者所说的那样“近年来月饼的味儿有些变了”,月饼消费出现了问题,对于这样的问题有人认为“现在的月饼消费在乎礼而不在乎吃”。殊不知,我们的月饼消费本来就不在乎吃,而在于其文化意味,在于那种全家团圆的其乐融融。(2)相关知识

时评是对新闻的评论,归根结底,时评是新闻的一种,它和消息、通讯、特写、访谈、图片报道等一样,是“新闻”大家庭中的一员。时评不是副刊文字,不是文学作品;时评在报纸的位置也应该在新闻版;时评不是为了茶余饭后的消遣,而是对时政和民生的关注。七、整体预知互动探究1.作者写《车队与红灯》是关注的什么社会现象?作者是如何分析此现象的?

【提示】 这篇评论关注了参加全国“两会”的代表、委员乘坐的车辆不再是一路绿灯的社会现象。作者由这个“新的气息”中发现了多年来早已司空见惯的特殊化、特权现象行将消失的讯息,看到了规则与法律面前人人平等的社会即将来临。2.《月饼消费要讲文明》中摆出了月饼消费中哪些不文明的现象?

【提示】 包装上,形式大于内容,而且造成浪费;用途上,偏离了人们一般的礼尚往来,成为一些人拉关系的“敲门砖”.3.《月饼消费要讲文明》一文的中心论点是什么?作者是怎样围绕中心论点展开论述的?

【提示】 本文的中心论点就是文章的标题,即“月饼消费要讲文明”.作者先摆出月饼消费中种种不文明的现象,接着分析这一现象出现的原因,论证它不能被看作是正常的消费,最后强调要进行勤俭持家和勤俭建国的教育,并说明这样做的意义.4.这两篇议论文在论据的搜集和使用上各有哪些特点?

【名师点拨】 《车队与红灯》论据大多通过查阅资料所得,而且比较广泛,古今中外的例子相互补充,论据充足,说理有力.《月饼消费要讲文明》论据主要是通过作者观察所得,论据典型确凿.5.这两篇议论文在写法上有何特点?

【名师点拨】 这两篇议论文在写法上都采用了“以小见大”的手法,喜中带忧,旨意深刻.《车队与红灯》从“两会”这样的社会政治生活大事中敏锐地发现参加“两会”的代表、委员的车辆不再一路绿灯的“小事”,展开评论,挖掘出“小事”中蕴含的重大意义:交通法规面前无特权,法律面前人人平等.《月饼消费要讲文明》批评铺张浪费、竞豪赛奢的社会风气,提倡勤俭持家、勤俭建国的优良传统.在我国经济高速发展、一部分人先富起来的今天,意义非常深远.细剖·深析

学习了《月饼消费要讲文明》一文后,你觉得我们应该怎样看待“勤俭节约”?

节约是一种美德,是一种修养。节约是对自身欲求有节制,对国家、民族、家庭、自我负责任。节约体现的是一种忧患意识,一种可持续发展的深谋远虑,是为子孙后代着想的未雨绸缪之举。[板凳]

一味的节约也不可取。当今社会是经济社会,经济的发展也靠消费。现在生活水平提高了,以前那一种“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的观念已经落伍了。适当改变思维,适当消费是一种新型观念。[三楼]

勤俭节约是课文所提倡的也是我们应该树立的消费观,但它并不是一成不变的僵化概念。时代不同,环境不同,其具体内涵也有所不同。既不能把经济条件优越当作铺张浪费的借口,也不要以脱离实际的平均主义来指责合理消费。《车队与红灯》这篇文章在论证方法上主要采用了例证法和对比论证法。

关于例证法,文中主要有两种使用方式:一种是使用完整而较为详细的例子,如文章第3段北京申奥的例子和第5段詹姆士一世的例子;一种是仅仅列举一系列现象,是简例,如文章的第4段.对比论证的方法在本文中体现得更明显:例如第1段中“两会”车辆在平交路口以前和现在不同做法的对比;第2段中“两会”车辆的特权与人大代表的意见的对比;第3段中对待“扰民”问题,国内与国外的对比;第5段中国王和法官的法律意识的对比等。可以说,文章主要是由时时处处的对比构成的。随堂练笔

针对社会现象,举一至二个事例,运用对比论证,写一段100字左右的议论文字。1.课内素材开发

《月饼消费要讲文明》一文对月饼消费中种种不文明的现象提出了批评,并分析了其中的原因,提出“我们的日子越来越好了,怎样才是追求健康、文明、向上的生活”的问题.这样的提问,发人深省,使人们重新思考一些熟视无睹的问题.“浪费不是消费,消费不该浪费”,“全面建设小康社会是一个奋斗的过程”,“一个善于勤俭节约、不懈艰苦奋斗的民族,才是一个拥有远大前程的伟大的民族”,一句句话语,掷地有声,振聋发聩,警醒人们提高认识.

[适用话题]

上述材料适用于“勤俭与节约”“艰苦奋斗” “正确的消费观”等相关材料和话题作文中.2.鲜活素材速递

尚德捐赠门

从2008年开始,无锡尚德公司获得中国青少年创意大赛冠名权,并开始向参赛学校捐赠。

无锡尚德公司2010年向全国200所学校捐赠了价值1700余万的物品.但实际上,这些物品并未到学校手中,而是被尚德委托发放赠品的公司低价卖掉,所得巨款去向不明.该人士还称,虽然是诈捐,但中华慈善总会收了相关公司5万元现金捐赠后,在未收到捐赠品的情况下,开出1754万元发票,让这次捐赠披上了亮丽的外衣.这样一场捐赠,却由于中华慈善总会开具了收货减税发票,企业享受了国家的减免税政策。

然而记者采访山东、江苏等地20多所参赛学校了解到,很多学校仅收到一块电池板,有的一块也没有收到。

[适用话题]

这则材料适用于“利益与良心”“慈善的背后” “立场”“良心的考验”等相关材料和话题作文中。“雅贿”:一种自欺欺人的粉饰

为什么有人非要把“雅”与“贿”

或“贪”捆绑在一起呢?无非是出

于两个方面的目的:一是“自欺”

——明知行贿受贿违法,于是就拿

“风雅”来安慰自己,仿佛一冠上“雅”字,就可以送者“心安”收者“理得”了;佳作欣赏二是“欺人”——字画玉器等为风雅之物,一旦东窗事发,收受者既可以说那是文人间的风雅往来,也可以在鉴定和评估上大做文章。

据最新一期《方圆》杂志报道,雅贿正在风袭官场.所谓“雅贿”,又被称为“优雅式贿赂”.在行贿手法上,雅贿一改以往直接送真金白银、皮袍、人参、香车、豪宅和有价证券等等传统做法,而是投其所好,摇身变成了官员们喜欢的玉器、青瓷和名人字画等.这么一来,赤裸裸的金钱交易就被遮蔽在貌似文人雅趣的珠帘中,变成了一种似乎很文雅很有品味的往来。近年来,由“雅贿”引出的“雅贪”数不胜数,文强、慕绥新、王怀忠、肖作新等都是其中的典型。浙江省丽水市建设局原副局长邹建新为了存放受贿的古董字画,还在家中专门挖了一个40平方米左右的地下藏宝室,他也因此被戏称为“藏宝局长”。风雅、高雅、文雅,雅致、雅号、雅士……凡是与“雅”字搭上边儿的词儿,都会给人一种超凡脱俗的感觉.但“贿”、“贪”等字也能与“雅”字搭配成词儿,却像是牛头对上了马嘴、野猪配上了金鞍.

“雅”的反义词是“俗”,说的是品位或境界,针对的是人的行为方式或者艺术风格;“贪”的反义词是“廉”,说的是为官之道以及用权的原则,专门用在掌握权力的人身上;而“贿”和“赂”就是检验“贪”与“廉”的试金石。“雅”是一种艺术判断,“贿”或“贪”是一种法律判断;前者没有统一的标准,后者则有明确的条文。也就是说,“雅”与“贿”完全是两个领域的事儿,它们就像是两条平行线,永远都不应该有交点。诚然,在行贿受贿的赃物中有高雅的工艺品,但物品的品位与行为的性质不能搅和在一起——前者是关于“物”的,后者是关于“人”的。拿高雅的字画行贿并不意味着贿赂行为是“雅”的,用充满“铜臭”的金钱去行善也不意味着慈善行为是“俗”的。不管某件工艺品是用来犯罪还是行善,只要达到一定的艺术水准,那它就是“雅”的;但不管用来贿赂的东西是雅是俗,只要具有市场价值,那就是违法犯罪行为。那为什么有人非要把“雅”与“贿”或“贪”捆绑在一起呢?无非是出于两个方面的目的:一是“自欺”。当事人明知行贿受贿是违法的,做起来难免有些心虚,于是就拿“风雅”来安慰自己,仿佛一冠上“雅”字,他们就可以送者“心安”收者“理得”了。二是“欺人”。一来,字画玉器等为风雅之物,收受它们似乎就是风雅之事,至少看上去不太赤裸裸;二来,工艺品价格的弹性也很大,真迹赝品的区别更大,一旦东窗事发,回旋就有余地,收受者既可以说那是文人间的典雅往来,也可以在鉴定和评估上大做文章。鲁迅笔下的孔乙己就是“自欺欺人”的典型,他的名言——“窃书,读书人的事儿,能算偷吗?”——与“雅贿”“雅贪”之说有着异曲同工之妙。其实,“雅贿”并不是什么鲜招儿。早在汉代,我国就出现了这样的权钱交易行为。它之所以那么早就被“发明”出来而且绵延千年而不绝,主要就是因为它更具有隐蔽性和欺骗性。

贿赂没有“雅”“俗”之分,只有合法与非法之别。把“雅”字强加在“贿”或“贪”的前面,不过是想粉饰自己的非法行为罢了。对此,人民群众应该“心明”,有关部门更应该“眼亮”。

(摘自 2010年7月7日《检察日报》)【赏评】 本文从“雅贿”二字入手,开门见山地摆明有人非要把“雅”与“贿”或“贪”捆绑在一起的原因,然后开始举例论证其危害,接着就从反义词入手,论述“雅”与“俗”和“贿”与“廉”之关系,又用孔乙己做例,更加地印证自己的观点,从而强调贿没有雅俗之分,只有合法与非法之别,最后得出结论,这样称的目的不过是粉饰非法行为,环环相扣,说理谨严,反问有力,逻辑缜密.

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》