第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 21:11:59 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

走

向

共

和

第3课 中国近代至当代

政治制度的演变

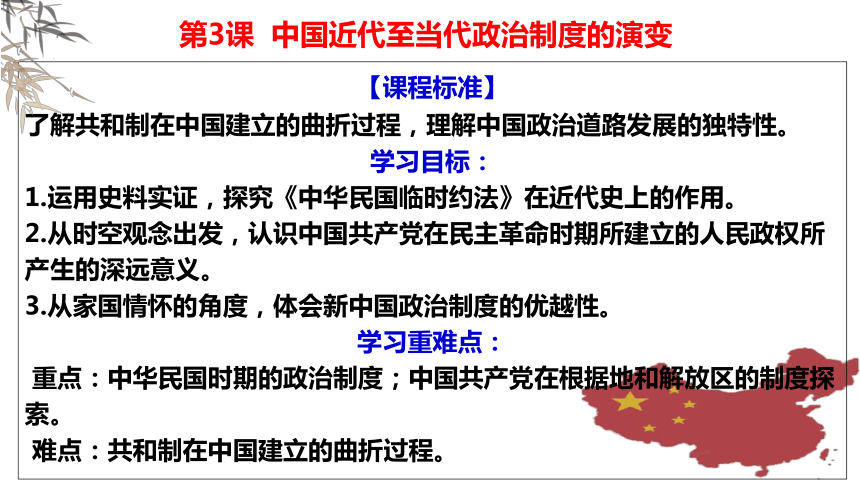

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

【课程标准】

了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

学习目标:

1.运用史料实证,探究《中华民国临时约法》在近代史上的作用。

2.从时空观念出发,认识中国共产党在民主革命时期所建立的人民政权所产生的深远意义。

3.从家国情怀的角度,体会新中国政治制度的优越性。

学习重难点:

重点:中华民国时期的政治制度;中国共产党在根据地和解放区的制度探索。

难点:共和制在中国建立的曲折过程。

概念解析

共和

有两大基本特征:

1、政府机构和最高首脑由选举产生

2、民众参与国家事务

---摘自金观涛《观念史研究》

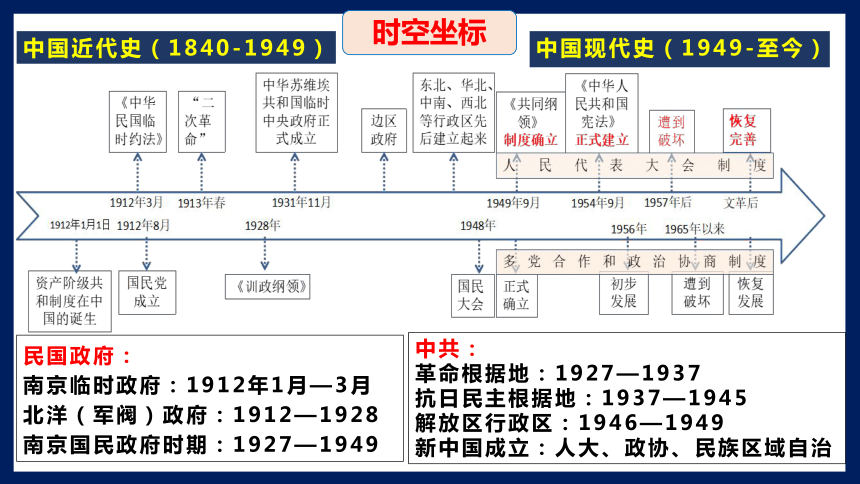

时空坐标

中国近代史(1840-1949)

中国现代史(1949-至今)

民国政府:

南京临时政府:1912年1月—3月

北洋(军阀)政府:1912—1928

南京国民政府时期:1927—1949

中共:

革命根据地:1927—1937

抗日民主根据地:1937—1945

解放区行政区:1946—1949

新中国成立:人大、政协、民族区域自治

自主阅读本课前言:了解民国建立政党政治。

1912年中华民国建立后,中国同盟会成为合法组织。8月25日,同盟会与统一共和党、国民共进会、国民公党、共和实进会等几个党派合井,在北京改组成国民党,推举孙中山为理事长,实际由代理理事长宋教仁主持党务。1913年初,国民党在全国选举中获得参议院和众议院最多席位,成为国会中的最大党派。

——《选择性必修1》第14页

▲ 国民党成立地点——北京湖广会馆

1912年3月11日《中华民国临时约法》

一

民国时期的政治制度

学习聚焦

南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。民国初期政党政治尝试遭到失败。国民政府坚持“训政”,实为独裁统治。

1888 1911.10 1912.1 1912.3 1927 —1949

青天白日旗

自由平等和正大光明

黄龙旗1888年

铁血十八星旗

武昌起义胜利标志

五色旗

汉满蒙回藏五族共和

清 末

二、旧邦新造:武昌起义和中华民国的建立

南京国民政府

北洋政府

(军阀混战)

湖北军政府

一、民国时期的政治制度(1912年—1949年)

南京临

时政府

1、建立政权——南京临时政府:

(1)时间:1912年1月1日,

(2)人物:孙中山就任中华民国临时大总统

(3)性质:资产阶级共和政府

(4)国号:中华民国

(5)国旗:五色旗

(6)纪年:中华民国纪年,1912年为民国元年。

▲ 中华民国五色旗

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

▲ 中华民国临时大总统选举会合影

1911年12月29日,17省都督府代表在南京举行会议,孙中山以16票(每省一票)当选为中华民国临时大总统。

(一)南京临时政府时期(1912.1-3)

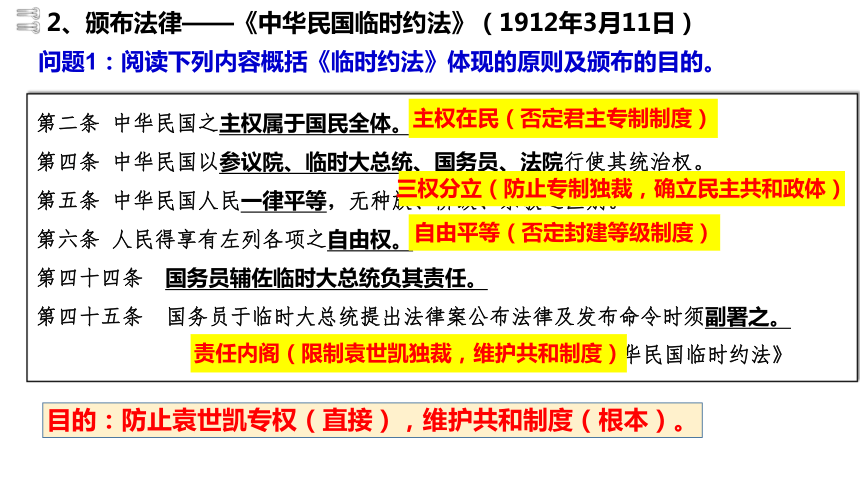

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第六条 人民得享有左列各项之自由权。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——摘自1912《中华民国临时约法》

目的:防止袁世凯专权(直接),维护共和制度(根本)。

主权在民(否定君主专制制度)

三权分立(防止专制独裁,确立民主共和政体)

自由平等(否定封建等级制度)

责任内阁(限制袁世凯独裁,维护共和制度)

2、颁布法律——《中华民国临时约法》(1912年3月11日)

问题1:阅读下列内容概括《临时约法》体现的原则及颁布的目的。

材料 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。 ——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

1) 局限性:

① 职权不明,导致政争不断、政局动荡;

② 存在“因人设法”的局限,违背了法律面前人人平等的原则,也未能真正限制袁世凯权力;

③ 没有具体规定人民的权利以及实现人民权利的保障等

③

【探究2】依据材料结合所学,对《临时约法》进行简要评价。

2)进步性:

① 是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件(性质),具有反对君主专制制度的进步意义。

② 法律上宣告君主专制制度灭亡、民主共和政体确立,推动中国民主化进程。

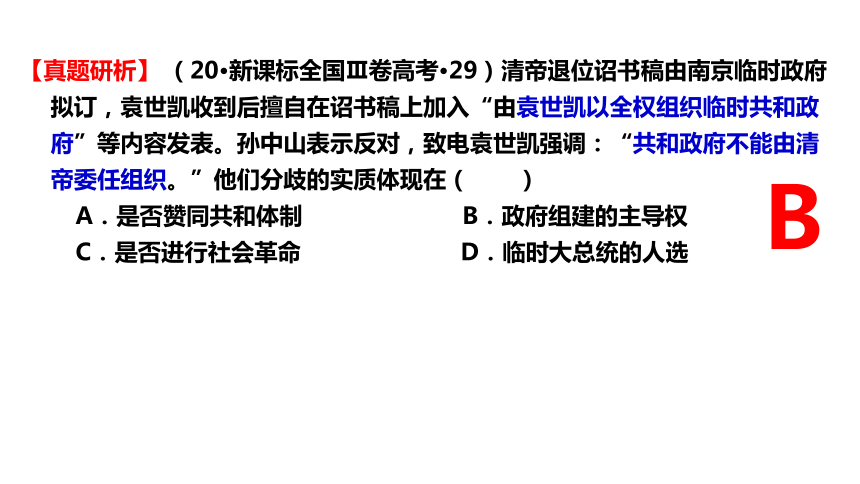

【真题研析】 (20·新课标全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在( )

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

B

历史纵横(教材14页)

民国初期的党派

民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一共和党、共和建设讨论会、中国社会党等。这些党派大体为原有的革命派、立宪派、旧官僚三派势力的分合。其中,同盟会、共和党、统一共和党为三大党,共和党拥戴袁世凯,统一共和党接近同盟会。

(二)北洋政府时期共和制度的波折——政党政治

1. 概念:政党政治通常指一个国家通过政党行使国家政权的形式。

2.背景:辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解,各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和重组。

3. 目的:为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

4.历程:

袁世凯复辟帝制

革命党人维护共和的斗争

1912

1913

1914

1915

1916

袁世凯在北京就任中华民国临时大总统

解散中国国民党;宋教仁案:政党政治名存实亡——破坏

公布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制;《修正大总统选举法》:总统任期十年,可连选连任。

5月,签订《中日民四条约》,出卖国家利益,获得日本支持;12月接受“劝进”,复辟帝制;

颁布《中华民国临时约法》确定责任内阁制;同盟会改组成国民党

“宋案”;孙中山捍卫共和第一次斗争:“二次革命”(败因:资产阶级局限性;国民党内部力量涣散)。

袁世凯取消帝制。恢复中华民国。进入军阀混战时期政治格局混乱不堪

1916年3月,改民国纪年为“洪宪”元年

“护国战争”:南方将领唐继尧、蔡锷、李烈钧等

材料一 政党社团如雨后春笋蓬勃兴起,仅1912年间,大小各种政党团体就曾出现300多个。……各个政党纷纷采取公开发表演说的方式开展竞选活动,使得政治性的演讲、报告会一时蔚然成风。 ——郑炳凯《辛亥革命与中国政治参与变化的实证研究》

材料二 民国初年,这些政党进行着无穷无尽的党争,不会受到制度上的有效监督。每当召开国会期间,那些议员们前呼后拥地先住到甲党招待所,得到各种好处与红包,承诺投该党的票,然后再到乙党招待所住下,同样再得到好处费,并答应投该党的票。

——萧功秦《第二次选择:辛亥革命后的多党议会民主》

5.特点:【思考1】民国初期的政党政治有什么特点?(教材15页)

① 政党数量多;

② 参政意识强;

③ 党政激烈,不受监督;

④ 腐化严重。

6.失败的原因:【思考2】民国初年政党政治失败的原因?

照搬西方政党政治模式,脱离了中国基本国情。西方政党政治的兴起与其制度的确立,是在资产阶级革命胜利,整个国家严重资本主义化之后。辛亥革命后,政权虽然易手,但并没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,中国是帝国主义和封建军阀的天下而非政党的天下。所谓自由结社、合法反对、公平竞争、轮流执政等政党政治的原则,在当时的中国并不具备,虽然在形式上,民初各政党获得了较多的政治权利,但在关键的政权问题上,手执枪杆子的袁世凯是不会让步的。……因此,在当时中国国情下,如果政党要去搞所谓政党政治,要么成为独裁者欺骗民众的工具,要么成为独裁者刀俎下的鱼肉。

——章开沅《辛亥革命与中国政治发展》

① 脱离群众,盲目学习照搬英美模式;

⑤封建势力强大,军阀操控政权。

④政党成立仓促,党争不休;

③ 资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,缺乏相应社会基础;(根因);

② 受传统政治文化影响较深,国民民主意识的淡薄,政党政治缺乏群众基础;

(三)南京国民政府时期(1927-1949):一党训政

历史纵横(教材15页)

“革命程序”论

“革命程序”论是孙中山三民主义政治学说的内容之一,即主张中国民主政治的建设要经过军政、训政、宪政三个时期。各国时期,国民党的责任和任务不同。孙中山认为,只有经过这样的步骤,才能最后做到“主权在民”。

“军政”时期(以积极武力扫除一切障碍而奠定民国基础):(1924—1928),早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,打倒军阀,实现国家的统一和独立。

“训政”时期(以文明法理,督率国民建设地方自治):(1928—1948年),以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。

“宪政”时期(待“地方自治完备之后”创制和颁布宪法):(1948年国民政府改组为总统府以后)“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

1)背景:

2)内容:

3)实质:

(党的最高权力机关)

(总揽行政权)

委员长(独裁)

1、 训政时期(1928-1948年):

1928年,东北易帜后国民党形式上统一;

1928年,中国国民党成为中国新的统治者,颁布《训政纲领》。

一党专政,独裁统治,违背了孙中山“主权在民”的初衷。

① 在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;

② 大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;

③ 治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民政府独揽执行;

④ 国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务;

① 背景:国民党统治濒临崩溃。

② 内容:1948年,国民党召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府。

③ 实质:国民党独裁统治。国民党政权作为大地主、大资产阶级的代表,企图以此为其独裁统治披上“宪政”的外衣,但最终逃脱不了崩溃的命运。

◎1948年5月20日,正副总统就职典礼

2、宪政时期(1948年国民政府改组为总统府以后):

问题1:结合教材与导学案,分析近代中国宪政之路艰难的原因。

① 经济因素:半殖民地半封建社会下,资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

② 政治因素:军阀混战,政局动荡;

③ 思想因素:传统守旧思想根深蒂固;

④ 外部环境:列强侵略,民族危机深重。

基于近代中国的特殊国情和其他诸多因数的制约,这些因素合力导致了中国良性且科学的民主政治之路具有复杂性曲折性渐进性;同时也意味着中国的良性科学民主政治之路必然具有特殊性,即中国特色,这是中国元素符号!

政治统治 政治特点 宪法

南京临时政府 ①1912年元旦,南京临时政府正式成立,这标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。 ②1912年3月,孙中山颁布,临时参议院制《中华民国临时约法》。 民主共和制 (三权分立、内阁) 《中华民国临时约法》

北洋 政府 ①1912年8月,同盟会改组为国民党,推举孙中山为理事长,实际由宋教仁主持党务; ②1913年,国民党在国会选举获胜,宋教仁成为国会多数党领袖; ③(1913年春,袁世凯制造“宋案”,并镇压二次革命)1914年,袁世凯强迫国会选举他为正式大总统,随后解散国民党和国会。5月,公布《中华民国约法》,1916年元旦,袁世凯称帝。 政党政治; 袁世凯独裁统治 《中华民国约法》

南京国民政府 ①1928年,国民党中央常务委员会通过《训政纲领》,宣告军政时期结束,训政时期开始; ②1946年11月,国民党包办的“国民大会”在南京召开,通过了国民党一党专制的《中华民国宪法》; ③1948年,国民党打出“行宪”招牌,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府 蒋介石政府的独裁统治 《训政纲领》

《中华民国宪法》

小结:民国时期的政治制度(1912年—1949年)

二

中国共产党根据地和解放区的制度探索

学习聚焦

中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

各级苏维埃政权

1927

1937

1945

1949

革命根据地

抗日根据地

解放区

土地革命时期

全民族抗战时期

解放战争时期

新民主主义革命时期中国共产党探索建立人民政权的三个阶段:

边区政府

行政区

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索(1927—1949)

(苏维埃政权)

(抗日民主政权

三三制)

(人民政权)

新中国成立前期

《论人民民主专政》

建立红色政权:

1、背景:到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地(星星之火可以燎原);

2、标志:1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开,宣布成立中华苏维埃共和国。宪法大纲规定:

① 制定宪法大纲,通过土地法、劳动法等法令。

② 宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立。

③ 大会推选毛泽东为临时中央政府主席。

3、意义:中华苏维埃共和国临时中央政府的

建立,是创建人民革命政权的一次伟大尝试。

(一)土地革命时期(1927-1937):苏维埃政权

政权性质:工农民主专政

【真题研析】 (2021·河北高考·9)下表为中共中央及相关组织颁发的部分文件。这些文件集中反映了,中国共产党

【解析】据材料可知,20世纪30年代中期,中国共产党就人民军队的纪律、争取少数民族、开展地方工作、抗日救国、游击战争、土地政策和青年工作等群众关心的问题,专门发布指示和公告,集中反映出我党高度重视群众工作,故选B项

A.完成革命中心转移 B.高度重视群众工作

C.将武装斗争与土地革命相结合 D.倡导革命统一战线

B

(二)抗日战争时期(1931-1945):创建抗日民主政权

▲ 大反攻前夕的19个抗日根据地

1、背景:1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地。

2、目的:

3、措施:

① 设立边区政府,作为民国地方政府。

② 设置各级参议会,推行抗日民主制度,边区政府委员由边区参议会选举产生。

③ 为巩固抗日根据地,中国共产党通过“三三制”原则,与党外人士实行民主合作。

抗日民族根据地不断扩大

为适应抗日民族统一战线需要。

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。 ——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年5月1日)

阅读材料,谈谈你对“三三制”原则的认识。

认识:

① 巩固了抗日根据地,进一步巩固和扩大了抗日民主统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

② 保证了抗日战争的胜利,还为此后政协制度的形成积累了丰富经验。

学思之窗

【真题研析】 1.(2022·全国甲卷·30)1939年,朱德指出:“在中国,由议会选举政府,决定施政方针,边区是第一个”。1940年,毛泽东再次强调,这种政权“是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政”。这说明,边区政府( )

A.具备了新民主主义的特征 B.脱离了国民政府管辖

C.代表根据地社会全体意志 D.仿行苏联的政治制度

【解析】由材料“由议会选举政府”可知政府由民主选举产生,是民主政治的体现,由材料“是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权”可知抗日战争时期的民主政权充分调动社会各阶级反帝反封建的热情,体现出新民主主义的特征,故选A。

A

2.(2022·全国乙卷·30)20世纪30年代,中共中央决定将苏维埃工农共和国改变为苏维埃人民共和国,政策调整为:给一切革命的小资产阶级及其知识分子以选举权和被选举权,停止没收富农的土地及财产,允许有产阶级代表参加苏区政权管理工作,等等。上述调整( )

A.适应建立抗日民族统一战线的需要 B.是为武装反抗国民党进行社会动员

C.表明党的中心工作以夺取城市为目标 D.为建立民主联合政府争取广泛的支持

【解析】据材料“20世纪30年代……停止没收富农的土地及财产,允许有产阶级代表参加苏区政权管理工作”结合所学可知,20世纪30年代民族危机进一步加深,民族矛盾上升为主要矛盾,富农、小资产阶级由原来的打击对象调整为团结对象,是为了适应建立抗日民族统一战线的需要,故选A项

A

解放区行政区示意图

政务院

总理周恩来

最高法院

最高检察院

军事委员会

中央政府专门委员会及各部

中央人民政府委员会

[主席 毛泽东]

东北、西北、华东、晋察冀、晋冀鲁豫、中原六大战略区

(三)解放战争时期(1946-1949):行政区

1、行政区的建立:

1)背景:

2)目的:

3)措施:

4)原则:

5)意义:

战局的发展变化和解放区日益扩大。

巩固新兴的人民政权。

在解放区设置行政区,在行政区设军政委员会或人民政府(最高一级的地方政府机关),各自管辖若干省级及以下行政单位。

人民主权

为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

1)内容:

指出资产阶级共和国的方案在中国已经破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国;

规定即将成立新中国性质:建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。

2)意义:为建立人民共和国奠定了理论基础。

史料阅读 (教材17页)

就是这样,西方资产阶级的文明,资产阶级的民主主义,资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一起破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同的路。资产阶级的共和国,外国有过的,中国不能有,因为中国是受帝国主义压迫的国家,唯一的路是经过工人阶级领导的人民共和国。 ——毛泽东《论人民民主专政》(1949年6月30日)

2、《论人民民主专政》的发表1949年6月

时期 制度建设 地区 意义

土地革命 苏维埃政权 革命根据地 创建人民革命政权的尝试,开辟人民政权的重要实践,积累了治国安民的宝贵经验。

抗日战争 边区政府 参议会 三三制原则 抗日根据地 巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权建设,为抗战胜利奠定了政治基础。

解放战争 行政区 解放区 加速了解放战争的胜利,巩固了人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚定基础。

小结:中国共产党在根据地和解放区的制度探索(1927—1949)

三

中华人民共和国的政治制度

学习聚焦

中华人民共和国的政治制度有根本政治制度和基本政治制度。中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

三、中华人民共和国制度(1949—至今)

根本制度

人民代表大会制度

政党制度:中国共产党领导的

多党合作政治协商制度

民族制度

民族区域自治制度

社会治理

基层群众自治制度

(一)人民代表大会制度——根本政治制度

性质:

2. 核心:

3.发展过程:

以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式;

国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

1957年以后反右斗争扩大化和“左”倾思想影响,“文革”十年。

① 初步确立:

② 正式确立:

③ 遭到破坏:

④ 恢复完善:

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过《共同纲领》(具有临时宪法性质)

1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议召开,通过《中华人民共和国宪法》(标志着人民代表大会制度的正式建立)

人民民主和社会主义两大原则

我国第一部社会主义类型的宪法

改革开放新时期,1982年宪法进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新阶段。

人民代表大会制度已成为中国社会主义政治文明的重要载体,是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。

5.意义:

4.特点:

人民当家作主;民主集中制原则;党领导下的人民民主制度。

1) 人民代表大会制度:政体,我国根本政治制度。

2) 人民代表大会:是我国人民行使国家权力的机关它包括民主选举产生的全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

3) 全国人民代表大会:是人民代表大会制度的重要构成部分,是国家最高权力机关。

注意区别:

【知识拓展】

探究:比较中国人民代表大会制度和资本主义国家代议制的异同:

中国人民代表大会制度 资本主义国家代议制

不同点 经济基础

阶级本质

组织和活动原则

政党制度

相同点 思考:为什么我国不采用西方的民主政治制度?

① 从历史上看:西方民主共和制在中国行不通(辛亥革命的教训); ② 从国家性质看: 人民民主专政决定了中国实行人民代表大会制度;

③ 从代表阶级利益看:最广大人民的根本利益;

④ 从经济基础看:人民代表大会制度是与公有制经济基础相适应的。

社会主义公有制

人民民主专政

民主集中制

中国共产党领导多党合作和政治协商制度

资本主义私有制

资产阶级专政

分权与制衡(三权分立)

两党制或多党制

① 都是国家政权的组织形式,都是代议制;

② 都是定期选举产生代表或议员组成;③ 都属于一种间接民主形式(代议制)。

“我国实行的共产党领导、多党合作的政党体制是我国政治制度的特点和优点。它根本不同于西方资本主义国家的多党制或两党制,也有别于一些社会主义国家实行的一党制。它是马克思列宁主义同中国革命与建设相结合的一个创造,是符合中国国情的社会主义政党制度。”——摘自《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》

1.实行原因:

② 现实原因:我国生产力水平比较落后,民主建设也还有待完善,国家的发展强大的需要;

① 历史原因:民主革命时期,民主党派与中共并肩合作战斗,为新中国的建立做过巨大贡献;

(二)中共领导的多党合作和政治协商制度——基本政治制度

③ 意义:有利于党和国家的集中统一和全国人民的团结;

有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性;

有利于党和政府兼听各种意见,做出科学的决策;

有利于发扬共产党的优良传统和作风,克服官僚主义。

2. 政党关系:

中国共产党是执政党;

各民主党派是参政党

1954年以前代行人大职能;

1954年以后是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织。

3. 政协性质:

4.基本职能:

政治协商、民主监督和参政议政

1) 正式确立:

1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。

5.发展历程:

2)初步发展:

1956年,中共中央提岀了“长期共存、互相监督”的八字方针,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局;

3)恢复发展:

① 中共十二大,中央提出“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针;

② 1993年,八届全国人大第一次会议,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法。

【合作探究】比较人民代表大会和人民政协

比较项 人民代表大会 人民政协

不同点 性质

职能

产生 方式

相同点 是我国的国家权力机关,代表人民统一行使国家权力,在我国国家机构体系中处于首要地位

中国共产党领导的、具有广泛代表性的爱国统一战线组织,是我国在政治生活中发扬社会主义民主的重要形式

是我国的国家权力机关,有权决定国家和地方的重大事物

政治协商、民主监督、参政议政

人大代表由民主选举产生

政协委员通过民主协商推荐产生

① 都从不同方面反映了人民群众的意愿和要求,是中国特色社会主义民主的重要形式;

② 都有利于监督国家机关开展工作,提高了国家机关的工作效率

五大省级自治区示意图

最早

最晚

时间 发展历程

1947年 内蒙古自治区设立

1949年 《共同纲领》的规定

1954年 1954年宪法正式确认

1984年 《民族区域自治法》

原因 1)历史上统一多民族国家的存在

2)民族分布上大杂居、小聚居

3)资源分布和经济政治发展不平衡

意义 为实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则。

(三)民族区域自治——基本政治制度

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

1.概念:

2.概况:

(四)基层群众自治制度——基本政治制度

1989年《中华人民共和国城市居民委员会组织法》;1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》;

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

1.概念:

2、基层民主选举的法律依据:

激发了广大农民的参政热情,保障了农民的合法权益。

3、村民自治的核心:

自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

4、意义:

2013.11

2019.10

决定把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

中共十八届三中全会

中共十九届四中全会

中国共产党第十九届四中全会

突出强调了中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

1.发展历程:

2.本质:

(五)中国特色社会主义制度和国家治理体系的完善与发展

任务:结合教材与导学案,并联系已学知识,分组探索思考新时代

中国民主政治的基本特征与意义;如何理解中国特色社会主义

制度具有强大的生命力和巨大优越性;回顾共和制在中国经历

的艰难过程,从中你能获得哪些感悟与认识。

3.基本特征:

(1)坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度

以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

(2)坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

(3)坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

(4)既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益

成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势;

4.深远意义:国家治理体系和治理能力的不断完善

1)中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国

家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障;

2)确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主

义制度更加巩固、优越性充分展现。

政权性质 政权形式 主要矛盾

革命根据地 (苏维埃政权) 工农民主专政 工农兵苏维埃大会 (人大制度雏形) 国共矛盾

(阶级矛盾)

抗日根据地 (边区政府) 抗日民族统一战线 参议会(三三制) 政协制度雏形 民族矛盾

解放区 (设置行政区) 人民民主专政 (理论基础) 人民代表会议 国共矛盾

(阶级矛盾)

新中国政治制度完善与发展 人民民主专政 (国体) 人大制度(政体)政协制度(政党) 因时因势而变

小结:中国共产党领导的政治发展道路:

拓展:中国历史上的不同政体

1、历程:

封建君主专制——资产阶级共和制政体(未真正实现)——人民代表大会制,人民享有广泛的民主。

2、认识:

1)政治体制总的发展趋势是由专制到民主、由人治到法治;

2)民族独立是实行民主政治的前提条件;

3)民主政治建设必须符合国情,不能照搬西方模式;

4)在党的领导下民主政治建立并不断发展完善。

走

向

共

和

第3课 中国近代至当代

政治制度的演变

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

【课程标准】

了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

学习目标:

1.运用史料实证,探究《中华民国临时约法》在近代史上的作用。

2.从时空观念出发,认识中国共产党在民主革命时期所建立的人民政权所产生的深远意义。

3.从家国情怀的角度,体会新中国政治制度的优越性。

学习重难点:

重点:中华民国时期的政治制度;中国共产党在根据地和解放区的制度探索。

难点:共和制在中国建立的曲折过程。

概念解析

共和

有两大基本特征:

1、政府机构和最高首脑由选举产生

2、民众参与国家事务

---摘自金观涛《观念史研究》

时空坐标

中国近代史(1840-1949)

中国现代史(1949-至今)

民国政府:

南京临时政府:1912年1月—3月

北洋(军阀)政府:1912—1928

南京国民政府时期:1927—1949

中共:

革命根据地:1927—1937

抗日民主根据地:1937—1945

解放区行政区:1946—1949

新中国成立:人大、政协、民族区域自治

自主阅读本课前言:了解民国建立政党政治。

1912年中华民国建立后,中国同盟会成为合法组织。8月25日,同盟会与统一共和党、国民共进会、国民公党、共和实进会等几个党派合井,在北京改组成国民党,推举孙中山为理事长,实际由代理理事长宋教仁主持党务。1913年初,国民党在全国选举中获得参议院和众议院最多席位,成为国会中的最大党派。

——《选择性必修1》第14页

▲ 国民党成立地点——北京湖广会馆

1912年3月11日《中华民国临时约法》

一

民国时期的政治制度

学习聚焦

南京临时政府颁布《中华民国临时约法》。民国初期政党政治尝试遭到失败。国民政府坚持“训政”,实为独裁统治。

1888 1911.10 1912.1 1912.3 1927 —1949

青天白日旗

自由平等和正大光明

黄龙旗1888年

铁血十八星旗

武昌起义胜利标志

五色旗

汉满蒙回藏五族共和

清 末

二、旧邦新造:武昌起义和中华民国的建立

南京国民政府

北洋政府

(军阀混战)

湖北军政府

一、民国时期的政治制度(1912年—1949年)

南京临

时政府

1、建立政权——南京临时政府:

(1)时间:1912年1月1日,

(2)人物:孙中山就任中华民国临时大总统

(3)性质:资产阶级共和政府

(4)国号:中华民国

(5)国旗:五色旗

(6)纪年:中华民国纪年,1912年为民国元年。

▲ 中华民国五色旗

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

▲ 中华民国临时大总统选举会合影

1911年12月29日,17省都督府代表在南京举行会议,孙中山以16票(每省一票)当选为中华民国临时大总统。

(一)南京临时政府时期(1912.1-3)

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第六条 人民得享有左列各项之自由权。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——摘自1912《中华民国临时约法》

目的:防止袁世凯专权(直接),维护共和制度(根本)。

主权在民(否定君主专制制度)

三权分立(防止专制独裁,确立民主共和政体)

自由平等(否定封建等级制度)

责任内阁(限制袁世凯独裁,维护共和制度)

2、颁布法律——《中华民国临时约法》(1912年3月11日)

问题1:阅读下列内容概括《临时约法》体现的原则及颁布的目的。

材料 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。 ——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

1) 局限性:

① 职权不明,导致政争不断、政局动荡;

② 存在“因人设法”的局限,违背了法律面前人人平等的原则,也未能真正限制袁世凯权力;

③ 没有具体规定人民的权利以及实现人民权利的保障等

③

【探究2】依据材料结合所学,对《临时约法》进行简要评价。

2)进步性:

① 是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件(性质),具有反对君主专制制度的进步意义。

② 法律上宣告君主专制制度灭亡、民主共和政体确立,推动中国民主化进程。

【真题研析】 (20·新课标全国Ⅲ卷高考·29)清帝退位诏书稿由南京临时政府拟订,袁世凯收到后擅自在诏书稿上加入“由袁世凯以全权组织临时共和政府”等内容发表。孙中山表示反对,致电袁世凯强调:“共和政府不能由清帝委任组织。”他们分歧的实质体现在( )

A.是否赞同共和体制 B.政府组建的主导权

C.是否进行社会革命 D.临时大总统的人选

B

历史纵横(教材14页)

民国初期的党派

民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一共和党、共和建设讨论会、中国社会党等。这些党派大体为原有的革命派、立宪派、旧官僚三派势力的分合。其中,同盟会、共和党、统一共和党为三大党,共和党拥戴袁世凯,统一共和党接近同盟会。

(二)北洋政府时期共和制度的波折——政党政治

1. 概念:政党政治通常指一个国家通过政党行使国家政权的形式。

2.背景:辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解,各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和重组。

3. 目的:为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试。

4.历程:

袁世凯复辟帝制

革命党人维护共和的斗争

1912

1913

1914

1915

1916

袁世凯在北京就任中华民国临时大总统

解散中国国民党;宋教仁案:政党政治名存实亡——破坏

公布《中华民国约法》,改责任内阁制为总统制;《修正大总统选举法》:总统任期十年,可连选连任。

5月,签订《中日民四条约》,出卖国家利益,获得日本支持;12月接受“劝进”,复辟帝制;

颁布《中华民国临时约法》确定责任内阁制;同盟会改组成国民党

“宋案”;孙中山捍卫共和第一次斗争:“二次革命”(败因:资产阶级局限性;国民党内部力量涣散)。

袁世凯取消帝制。恢复中华民国。进入军阀混战时期政治格局混乱不堪

1916年3月,改民国纪年为“洪宪”元年

“护国战争”:南方将领唐继尧、蔡锷、李烈钧等

材料一 政党社团如雨后春笋蓬勃兴起,仅1912年间,大小各种政党团体就曾出现300多个。……各个政党纷纷采取公开发表演说的方式开展竞选活动,使得政治性的演讲、报告会一时蔚然成风。 ——郑炳凯《辛亥革命与中国政治参与变化的实证研究》

材料二 民国初年,这些政党进行着无穷无尽的党争,不会受到制度上的有效监督。每当召开国会期间,那些议员们前呼后拥地先住到甲党招待所,得到各种好处与红包,承诺投该党的票,然后再到乙党招待所住下,同样再得到好处费,并答应投该党的票。

——萧功秦《第二次选择:辛亥革命后的多党议会民主》

5.特点:【思考1】民国初期的政党政治有什么特点?(教材15页)

① 政党数量多;

② 参政意识强;

③ 党政激烈,不受监督;

④ 腐化严重。

6.失败的原因:【思考2】民国初年政党政治失败的原因?

照搬西方政党政治模式,脱离了中国基本国情。西方政党政治的兴起与其制度的确立,是在资产阶级革命胜利,整个国家严重资本主义化之后。辛亥革命后,政权虽然易手,但并没有改变中国半殖民地半封建社会的性质,中国是帝国主义和封建军阀的天下而非政党的天下。所谓自由结社、合法反对、公平竞争、轮流执政等政党政治的原则,在当时的中国并不具备,虽然在形式上,民初各政党获得了较多的政治权利,但在关键的政权问题上,手执枪杆子的袁世凯是不会让步的。……因此,在当时中国国情下,如果政党要去搞所谓政党政治,要么成为独裁者欺骗民众的工具,要么成为独裁者刀俎下的鱼肉。

——章开沅《辛亥革命与中国政治发展》

① 脱离群众,盲目学习照搬英美模式;

⑤封建势力强大,军阀操控政权。

④政党成立仓促,党争不休;

③ 资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,缺乏相应社会基础;(根因);

② 受传统政治文化影响较深,国民民主意识的淡薄,政党政治缺乏群众基础;

(三)南京国民政府时期(1927-1949):一党训政

历史纵横(教材15页)

“革命程序”论

“革命程序”论是孙中山三民主义政治学说的内容之一,即主张中国民主政治的建设要经过军政、训政、宪政三个时期。各国时期,国民党的责任和任务不同。孙中山认为,只有经过这样的步骤,才能最后做到“主权在民”。

“军政”时期(以积极武力扫除一切障碍而奠定民国基础):(1924—1928),早期是指在国民党的领导下,以革命的手段推翻清王朝的统治,建立资产阶级共和国,打倒军阀,实现国家的统一和独立。

“训政”时期(以文明法理,督率国民建设地方自治):(1928—1948年),以“军政”统一全国后,需要在国民党的领导下,以“训政”来开启民智,培养民众的民主意识。届时要实行约法,由政府派出经过训练、考试合格的人员,到各县筹备地方自治,并对人民进行使用民权和承担义务的训练。

“宪政”时期(待“地方自治完备之后”创制和颁布宪法):(1948年国民政府改组为总统府以后)“宪政”是“还政于民”的宪政民主时期。

1)背景:

2)内容:

3)实质:

(党的最高权力机关)

(总揽行政权)

委员长(独裁)

1、 训政时期(1928-1948年):

1928年,东北易帜后国民党形式上统一;

1928年,中国国民党成为中国新的统治者,颁布《训政纲领》。

一党专政,独裁统治,违背了孙中山“主权在民”的初衷。

① 在训政时期,由中国国民党全国代表大会代表国民大会领导行使政权;

② 大会闭会期间,把政权付托国民党中央执行委员会;

③ 治权之行政、立法、司法、考试和监察五权,由国民政府独揽执行;

④ 国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务;

① 背景:国民党统治濒临崩溃。

② 内容:1948年,国民党召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府。

③ 实质:国民党独裁统治。国民党政权作为大地主、大资产阶级的代表,企图以此为其独裁统治披上“宪政”的外衣,但最终逃脱不了崩溃的命运。

◎1948年5月20日,正副总统就职典礼

2、宪政时期(1948年国民政府改组为总统府以后):

问题1:结合教材与导学案,分析近代中国宪政之路艰难的原因。

① 经济因素:半殖民地半封建社会下,资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小;

② 政治因素:军阀混战,政局动荡;

③ 思想因素:传统守旧思想根深蒂固;

④ 外部环境:列强侵略,民族危机深重。

基于近代中国的特殊国情和其他诸多因数的制约,这些因素合力导致了中国良性且科学的民主政治之路具有复杂性曲折性渐进性;同时也意味着中国的良性科学民主政治之路必然具有特殊性,即中国特色,这是中国元素符号!

政治统治 政治特点 宪法

南京临时政府 ①1912年元旦,南京临时政府正式成立,这标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。 ②1912年3月,孙中山颁布,临时参议院制《中华民国临时约法》。 民主共和制 (三权分立、内阁) 《中华民国临时约法》

北洋 政府 ①1912年8月,同盟会改组为国民党,推举孙中山为理事长,实际由宋教仁主持党务; ②1913年,国民党在国会选举获胜,宋教仁成为国会多数党领袖; ③(1913年春,袁世凯制造“宋案”,并镇压二次革命)1914年,袁世凯强迫国会选举他为正式大总统,随后解散国民党和国会。5月,公布《中华民国约法》,1916年元旦,袁世凯称帝。 政党政治; 袁世凯独裁统治 《中华民国约法》

南京国民政府 ①1928年,国民党中央常务委员会通过《训政纲领》,宣告军政时期结束,训政时期开始; ②1946年11月,国民党包办的“国民大会”在南京召开,通过了国民党一党专制的《中华民国宪法》; ③1948年,国民党打出“行宪”招牌,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府 蒋介石政府的独裁统治 《训政纲领》

《中华民国宪法》

小结:民国时期的政治制度(1912年—1949年)

二

中国共产党根据地和解放区的制度探索

学习聚焦

中国共产党在革命根据地、抗日根据地和解放区建立的不同形式的人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

各级苏维埃政权

1927

1937

1945

1949

革命根据地

抗日根据地

解放区

土地革命时期

全民族抗战时期

解放战争时期

新民主主义革命时期中国共产党探索建立人民政权的三个阶段:

边区政府

行政区

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索(1927—1949)

(苏维埃政权)

(抗日民主政权

三三制)

(人民政权)

新中国成立前期

《论人民民主专政》

建立红色政权:

1、背景:到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地(星星之火可以燎原);

2、标志:1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开,宣布成立中华苏维埃共和国。宪法大纲规定:

① 制定宪法大纲,通过土地法、劳动法等法令。

② 宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立。

③ 大会推选毛泽东为临时中央政府主席。

3、意义:中华苏维埃共和国临时中央政府的

建立,是创建人民革命政权的一次伟大尝试。

(一)土地革命时期(1927-1937):苏维埃政权

政权性质:工农民主专政

【真题研析】 (2021·河北高考·9)下表为中共中央及相关组织颁发的部分文件。这些文件集中反映了,中国共产党

【解析】据材料可知,20世纪30年代中期,中国共产党就人民军队的纪律、争取少数民族、开展地方工作、抗日救国、游击战争、土地政策和青年工作等群众关心的问题,专门发布指示和公告,集中反映出我党高度重视群众工作,故选B项

A.完成革命中心转移 B.高度重视群众工作

C.将武装斗争与土地革命相结合 D.倡导革命统一战线

B

(二)抗日战争时期(1931-1945):创建抗日民主政权

▲ 大反攻前夕的19个抗日根据地

1、背景:1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地。

2、目的:

3、措施:

① 设立边区政府,作为民国地方政府。

② 设置各级参议会,推行抗日民主制度,边区政府委员由边区参议会选举产生。

③ 为巩固抗日根据地,中国共产党通过“三三制”原则,与党外人士实行民主合作。

抗日民族根据地不断扩大

为适应抗日民族统一战线需要。

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。 ——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年5月1日)

阅读材料,谈谈你对“三三制”原则的认识。

认识:

① 巩固了抗日根据地,进一步巩固和扩大了抗日民主统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

② 保证了抗日战争的胜利,还为此后政协制度的形成积累了丰富经验。

学思之窗

【真题研析】 1.(2022·全国甲卷·30)1939年,朱德指出:“在中国,由议会选举政府,决定施政方针,边区是第一个”。1940年,毛泽东再次强调,这种政权“是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,是几个革命阶级联合起来对于汉奸和反动派的民主专政”。这说明,边区政府( )

A.具备了新民主主义的特征 B.脱离了国民政府管辖

C.代表根据地社会全体意志 D.仿行苏联的政治制度

【解析】由材料“由议会选举政府”可知政府由民主选举产生,是民主政治的体现,由材料“是一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权”可知抗日战争时期的民主政权充分调动社会各阶级反帝反封建的热情,体现出新民主主义的特征,故选A。

A

2.(2022·全国乙卷·30)20世纪30年代,中共中央决定将苏维埃工农共和国改变为苏维埃人民共和国,政策调整为:给一切革命的小资产阶级及其知识分子以选举权和被选举权,停止没收富农的土地及财产,允许有产阶级代表参加苏区政权管理工作,等等。上述调整( )

A.适应建立抗日民族统一战线的需要 B.是为武装反抗国民党进行社会动员

C.表明党的中心工作以夺取城市为目标 D.为建立民主联合政府争取广泛的支持

【解析】据材料“20世纪30年代……停止没收富农的土地及财产,允许有产阶级代表参加苏区政权管理工作”结合所学可知,20世纪30年代民族危机进一步加深,民族矛盾上升为主要矛盾,富农、小资产阶级由原来的打击对象调整为团结对象,是为了适应建立抗日民族统一战线的需要,故选A项

A

解放区行政区示意图

政务院

总理周恩来

最高法院

最高检察院

军事委员会

中央政府专门委员会及各部

中央人民政府委员会

[主席 毛泽东]

东北、西北、华东、晋察冀、晋冀鲁豫、中原六大战略区

(三)解放战争时期(1946-1949):行政区

1、行政区的建立:

1)背景:

2)目的:

3)措施:

4)原则:

5)意义:

战局的发展变化和解放区日益扩大。

巩固新兴的人民政权。

在解放区设置行政区,在行政区设军政委员会或人民政府(最高一级的地方政府机关),各自管辖若干省级及以下行政单位。

人民主权

为新中国的政权建设奠定了坚实基础。

1)内容:

指出资产阶级共和国的方案在中国已经破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国;

规定即将成立新中国性质:建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家。

2)意义:为建立人民共和国奠定了理论基础。

史料阅读 (教材17页)

就是这样,西方资产阶级的文明,资产阶级的民主主义,资产阶级共和国的方案,在中国人民的心目中,一起破了产。资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。这样就造成了一种可能性:经过人民共和国到达社会主义和共产主义,到达阶级的消灭和世界的大同。康有为写了《大同书》,他没有也不可能找到一条到达大同的路。资产阶级的共和国,外国有过的,中国不能有,因为中国是受帝国主义压迫的国家,唯一的路是经过工人阶级领导的人民共和国。 ——毛泽东《论人民民主专政》(1949年6月30日)

2、《论人民民主专政》的发表1949年6月

时期 制度建设 地区 意义

土地革命 苏维埃政权 革命根据地 创建人民革命政权的尝试,开辟人民政权的重要实践,积累了治国安民的宝贵经验。

抗日战争 边区政府 参议会 三三制原则 抗日根据地 巩固和扩大了抗日民族统一战线,加强了抗日民主政权建设,为抗战胜利奠定了政治基础。

解放战争 行政区 解放区 加速了解放战争的胜利,巩固了人民政权,为新中国的政权建设奠定了坚定基础。

小结:中国共产党在根据地和解放区的制度探索(1927—1949)

三

中华人民共和国的政治制度

学习聚焦

中华人民共和国的政治制度有根本政治制度和基本政治制度。中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

三、中华人民共和国制度(1949—至今)

根本制度

人民代表大会制度

政党制度:中国共产党领导的

多党合作政治协商制度

民族制度

民族区域自治制度

社会治理

基层群众自治制度

(一)人民代表大会制度——根本政治制度

性质:

2. 核心:

3.发展过程:

以人民代表大会为核心和主要内容的国家政权组织形式;

国家的一切权力属于人民,人民通过人民代表大会参与国家事务的管理,行使当家作主的权力。

1957年以后反右斗争扩大化和“左”倾思想影响,“文革”十年。

① 初步确立:

② 正式确立:

③ 遭到破坏:

④ 恢复完善:

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议,通过《共同纲领》(具有临时宪法性质)

1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议召开,通过《中华人民共和国宪法》(标志着人民代表大会制度的正式建立)

人民民主和社会主义两大原则

我国第一部社会主义类型的宪法

改革开放新时期,1982年宪法进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新阶段。

人民代表大会制度已成为中国社会主义政治文明的重要载体,是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排。

5.意义:

4.特点:

人民当家作主;民主集中制原则;党领导下的人民民主制度。

1) 人民代表大会制度:政体,我国根本政治制度。

2) 人民代表大会:是我国人民行使国家权力的机关它包括民主选举产生的全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

3) 全国人民代表大会:是人民代表大会制度的重要构成部分,是国家最高权力机关。

注意区别:

【知识拓展】

探究:比较中国人民代表大会制度和资本主义国家代议制的异同:

中国人民代表大会制度 资本主义国家代议制

不同点 经济基础

阶级本质

组织和活动原则

政党制度

相同点 思考:为什么我国不采用西方的民主政治制度?

① 从历史上看:西方民主共和制在中国行不通(辛亥革命的教训); ② 从国家性质看: 人民民主专政决定了中国实行人民代表大会制度;

③ 从代表阶级利益看:最广大人民的根本利益;

④ 从经济基础看:人民代表大会制度是与公有制经济基础相适应的。

社会主义公有制

人民民主专政

民主集中制

中国共产党领导多党合作和政治协商制度

资本主义私有制

资产阶级专政

分权与制衡(三权分立)

两党制或多党制

① 都是国家政权的组织形式,都是代议制;

② 都是定期选举产生代表或议员组成;③ 都属于一种间接民主形式(代议制)。

“我国实行的共产党领导、多党合作的政党体制是我国政治制度的特点和优点。它根本不同于西方资本主义国家的多党制或两党制,也有别于一些社会主义国家实行的一党制。它是马克思列宁主义同中国革命与建设相结合的一个创造,是符合中国国情的社会主义政党制度。”——摘自《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》

1.实行原因:

② 现实原因:我国生产力水平比较落后,民主建设也还有待完善,国家的发展强大的需要;

① 历史原因:民主革命时期,民主党派与中共并肩合作战斗,为新中国的建立做过巨大贡献;

(二)中共领导的多党合作和政治协商制度——基本政治制度

③ 意义:有利于党和国家的集中统一和全国人民的团结;

有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性;

有利于党和政府兼听各种意见,做出科学的决策;

有利于发扬共产党的优良传统和作风,克服官僚主义。

2. 政党关系:

中国共产党是执政党;

各民主党派是参政党

1954年以前代行人大职能;

1954年以后是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织。

3. 政协性质:

4.基本职能:

政治协商、民主监督和参政议政

1) 正式确立:

1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。

5.发展历程:

2)初步发展:

1956年,中共中央提岀了“长期共存、互相监督”的八字方针,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局;

3)恢复发展:

① 中共十二大,中央提出“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针;

② 1993年,八届全国人大第一次会议,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法。

【合作探究】比较人民代表大会和人民政协

比较项 人民代表大会 人民政协

不同点 性质

职能

产生 方式

相同点 是我国的国家权力机关,代表人民统一行使国家权力,在我国国家机构体系中处于首要地位

中国共产党领导的、具有广泛代表性的爱国统一战线组织,是我国在政治生活中发扬社会主义民主的重要形式

是我国的国家权力机关,有权决定国家和地方的重大事物

政治协商、民主监督、参政议政

人大代表由民主选举产生

政协委员通过民主协商推荐产生

① 都从不同方面反映了人民群众的意愿和要求,是中国特色社会主义民主的重要形式;

② 都有利于监督国家机关开展工作,提高了国家机关的工作效率

五大省级自治区示意图

最早

最晚

时间 发展历程

1947年 内蒙古自治区设立

1949年 《共同纲领》的规定

1954年 1954年宪法正式确认

1984年 《民族区域自治法》

原因 1)历史上统一多民族国家的存在

2)民族分布上大杂居、小聚居

3)资源分布和经济政治发展不平衡

意义 为实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的原则。

(三)民族区域自治——基本政治制度

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

1.概念:

2.概况:

(四)基层群众自治制度——基本政治制度

1989年《中华人民共和国城市居民委员会组织法》;1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》;

基层群众自治制度是指依照宪法和法律,由居民(村民)选举的成员组成居民(村民)委员会,实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的制度。

1.概念:

2、基层民主选举的法律依据:

激发了广大农民的参政热情,保障了农民的合法权益。

3、村民自治的核心:

自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

4、意义:

2013.11

2019.10

决定把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

中共十八届三中全会

中共十九届四中全会

中国共产党第十九届四中全会

突出强调了中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国特色社会主义制度最大优势。

1.发展历程:

2.本质:

(五)中国特色社会主义制度和国家治理体系的完善与发展

任务:结合教材与导学案,并联系已学知识,分组探索思考新时代

中国民主政治的基本特征与意义;如何理解中国特色社会主义

制度具有强大的生命力和巨大优越性;回顾共和制在中国经历

的艰难过程,从中你能获得哪些感悟与认识。

3.基本特征:

(1)坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度

以及各方面体制机制等具体制度有机结合起来;

(2)坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

(3)坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来;

(4)既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益

成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势;

4.深远意义:国家治理体系和治理能力的不断完善

1)中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国

家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障;

2)确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主

义制度更加巩固、优越性充分展现。

政权性质 政权形式 主要矛盾

革命根据地 (苏维埃政权) 工农民主专政 工农兵苏维埃大会 (人大制度雏形) 国共矛盾

(阶级矛盾)

抗日根据地 (边区政府) 抗日民族统一战线 参议会(三三制) 政协制度雏形 民族矛盾

解放区 (设置行政区) 人民民主专政 (理论基础) 人民代表会议 国共矛盾

(阶级矛盾)

新中国政治制度完善与发展 人民民主专政 (国体) 人大制度(政体)政协制度(政党) 因时因势而变

小结:中国共产党领导的政治发展道路:

拓展:中国历史上的不同政体

1、历程:

封建君主专制——资产阶级共和制政体(未真正实现)——人民代表大会制,人民享有广泛的民主。

2、认识:

1)政治体制总的发展趋势是由专制到民主、由人治到法治;

2)民族独立是实行民主政治的前提条件;

3)民主政治建设必须符合国情,不能照搬西方模式;

4)在党的领导下民主政治建立并不断发展完善。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理