第4课 中国历代变法和改革 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 21:13:16 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

选必一第一单元 政治制度 第4课

革故鼎新 实干兴邦

—— 中国历代变法和改革 ——

【目标解读】通过了解历代变法和改革,认识到改革自古已有,具有历史必然性;变法和改革的过程充满了艰辛与曲折。

3

1 富国强兵:中国古代的重要变法

2 救亡图存:中国近代的改革探索

3 民族复兴:现代中国的改革历程

一、富国强兵:中国古代的重要变法

(一)商鞅变法

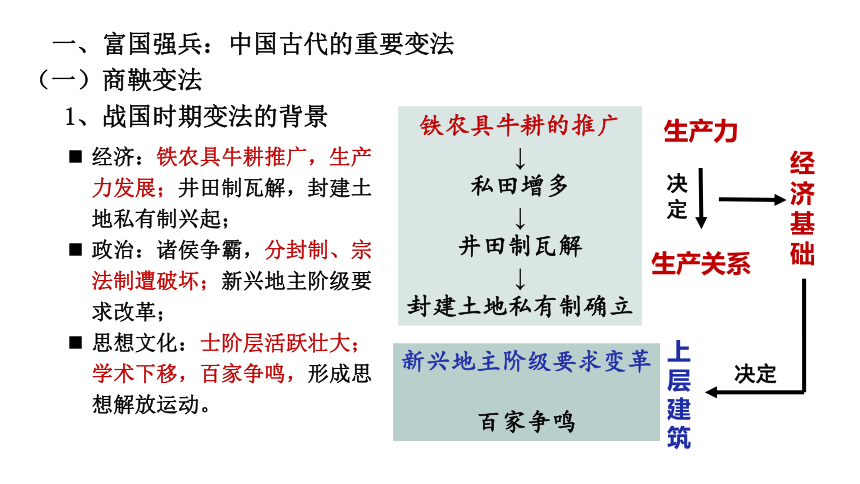

1、战国时期变法的背景

铁农具牛耕的推广

↓

私田增多

↓

井田制瓦解

↓

封建土地私有制确立

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

新兴地主阶级要求变革

百家争鸣

经济:铁农具牛耕推广,生产力发展;井田制瓦解,封建土地私有制兴起;

政治:诸侯争霸,分封制、宗法制遭破坏;新兴地主阶级要求改革;

思想文化:士阶层活跃壮大;学术下移,百家争鸣,形成思想解放运动。

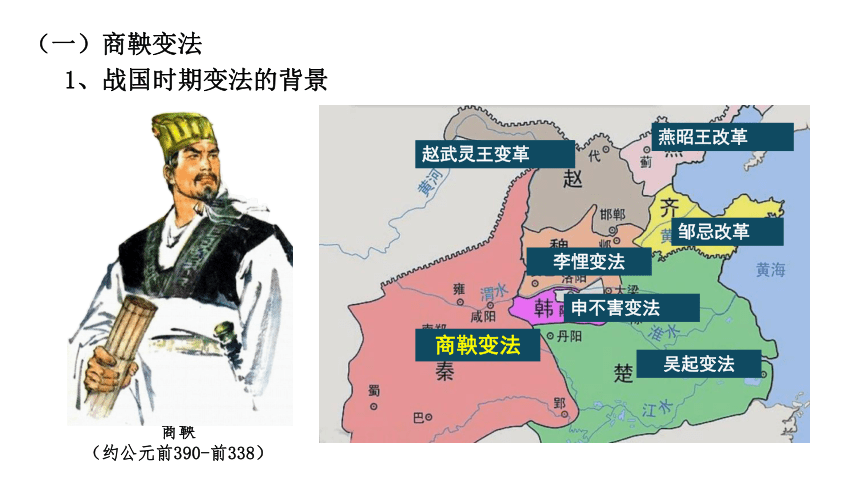

(一)商鞅变法

1、战国时期变法的背景

李悝变法

商鞅变法

吴起变法

燕昭王改革

赵武灵王变革

邹忌改革

申不害变法

商鞅

(约公元前390-前338)

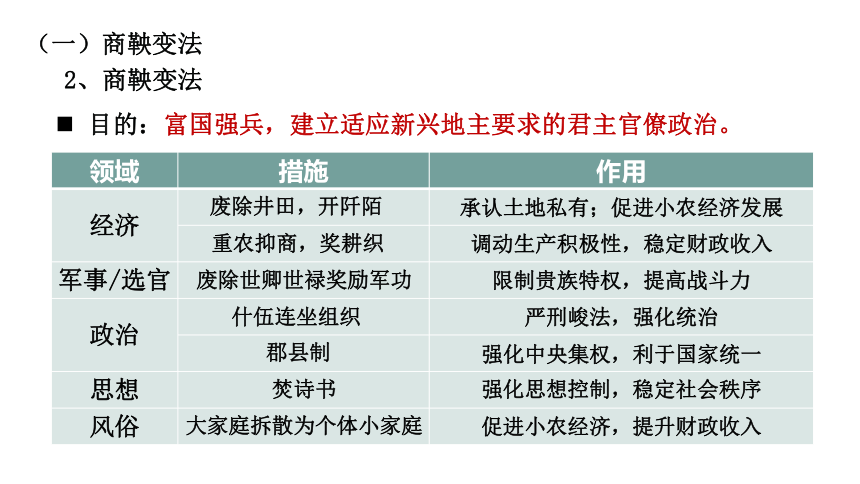

(一)商鞅变法

2、商鞅变法

领域 措施 作用

经济

军事/选官

政治

思想

风俗

废除井田,开阡陌

重农抑商,奖耕织

废除世卿世禄奖励军功

什伍连坐组织

郡县制

焚诗书

大家庭拆散为个体小家庭

承认土地私有;促进小农经济发展

调动生产积极性,稳定财政收入

限制贵族特权,提高战斗力

严刑峻法,强化统治

强化中央集权,利于国家统一

强化思想控制,稳定社会秩序

促进小农经济,提升财政收入

目的:富国强兵,建立适应新兴地主要求的君主官僚政治。

(一)商鞅变法

2、商鞅变法

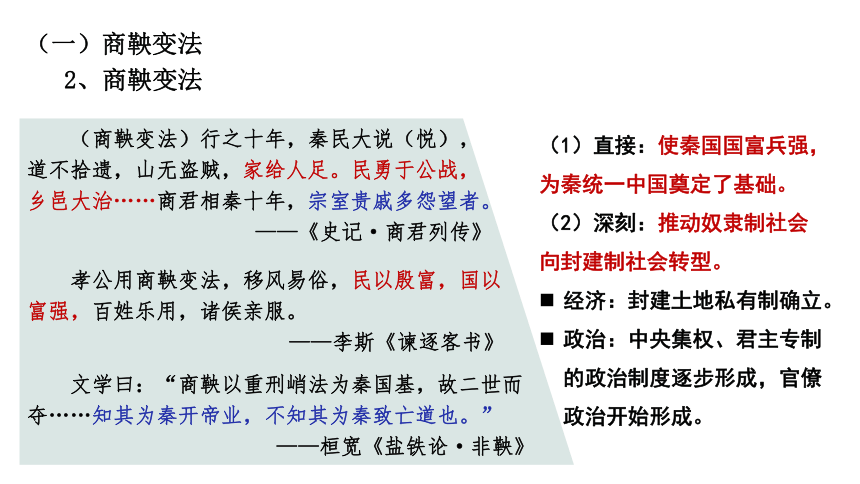

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

文学曰:“商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺……知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。”

——桓宽《盐铁论·非鞅》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

(1)直接:使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)深刻:推动奴隶制社会向封建制社会转型。

经济:封建土地私有制确立。

政治:中央集权、君主专制的政治制度逐步形成,官僚政治开始形成。

《史记》曾记载“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望”。“宗室贵戚多怨望”的原因是( )

A.商鞅变法时,下令将贵族的土地全部没收

B.商鞅变法时,以军功授田定爵位,使得贵族无法享受既有特权

C.商鞅变法时,实施“保甲制度”和“连坐法”,用以控制贵族

D.商鞅变法时,鼓励平民努力耕织,奖励生产,使贵族无法从事工商业

训练·评价

B

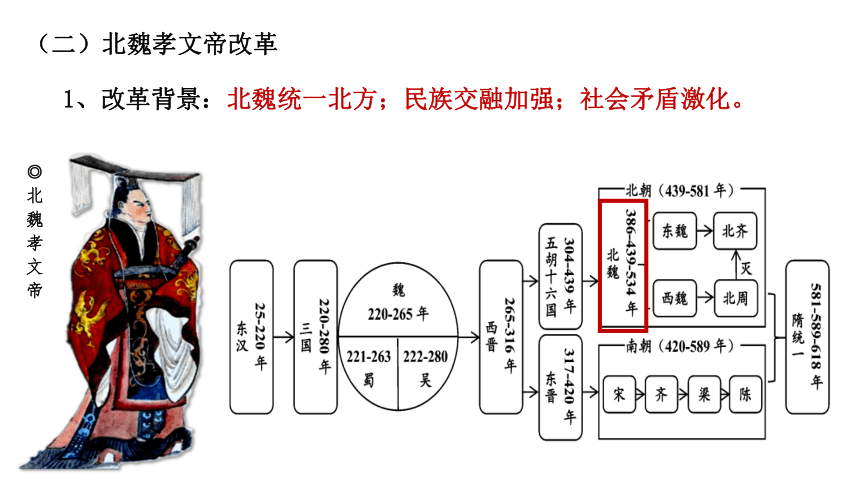

(二)北魏孝文帝改革

◎北魏孝文帝

1、改革背景:北魏统一北方;民族交融加强;社会矛盾激化。

(二)北魏孝文帝改革

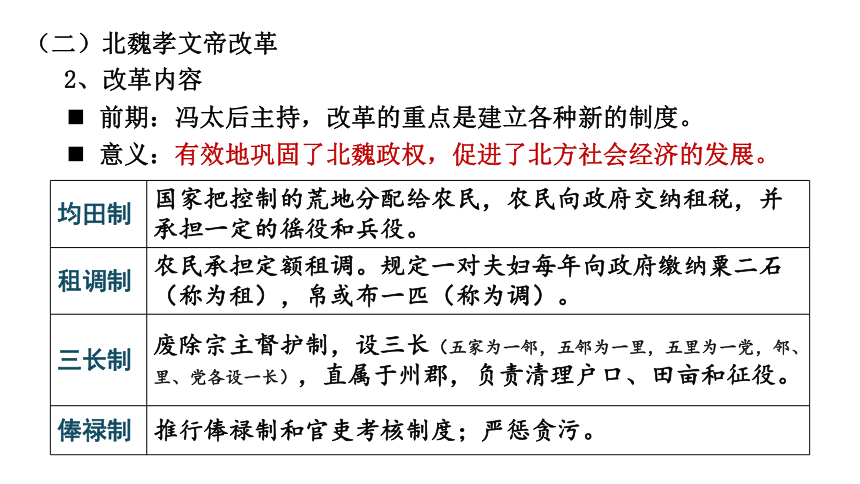

2、改革内容

前期:冯太后主持,改革的重点是建立各种新的制度。

均田制 国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。

租调制 农民承担定额租调。规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石(称为租),帛或布一匹(称为调)。

三长制 废除宗主督护制,设三长(五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,邻、里、党各设一长),直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役。

俸禄制 推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污。

意义:有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展。

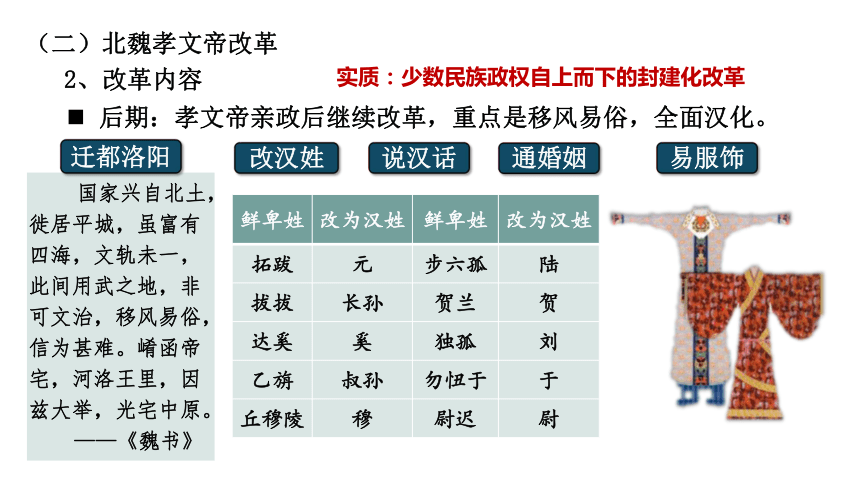

(二)北魏孝文帝改革

2、改革内容

后期:孝文帝亲政后继续改革,重点是移风易俗,全面汉化。

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

迁都洛阳

改汉姓

说汉话

通婚姻

易服饰

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

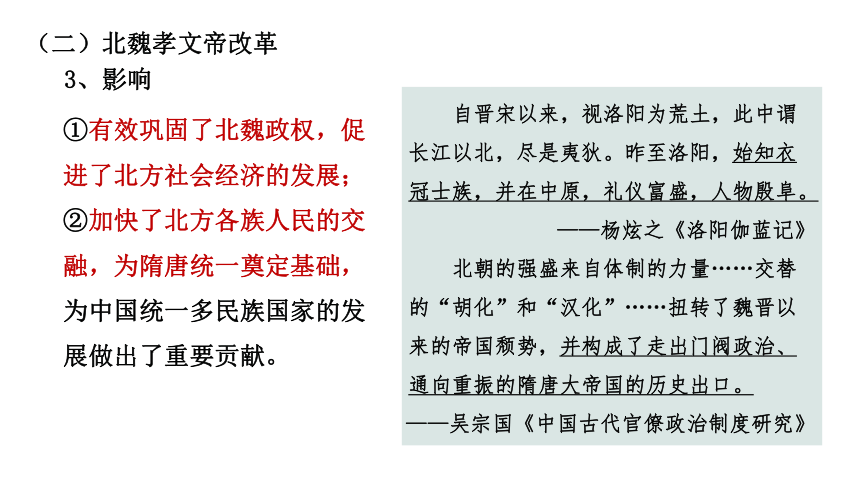

(二)北魏孝文帝改革

3、影响

自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——杨炫之《洛阳伽蓝记》

北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

①有效巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展;

②加快了北方各族人民的交融,为隋唐统一奠定基础,为中国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

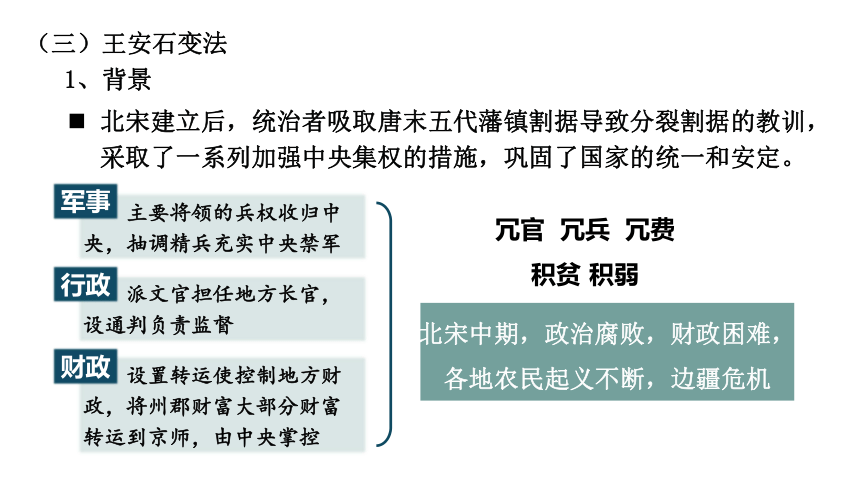

(三)王安石变法

1、背景

北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂割据的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

主要将领的兵权收归中央,抽调精兵充实中央禁军

派文官担任地方长官,设通判负责监督

设置转运使控制地方财政,将州郡财富大部分财富转运到京师,由中央掌控

军事

行政

财政

北宋中期,政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,边疆危机

冗官 冗兵 冗费

积贫 积弱

(三)王安石变法

1、背景

宋仁宗庆历三年(1043年),大臣范仲淹等人提出了明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长等十项以整顿吏治为中心的改革主张,为仁宗所接受,遂推行新政,这就是“庆历新政”。但是新政触犯了官僚贵族们的既得利益,遭到了激烈反对。庆历五年(1045年)初,范仲淹等人被相机排挤出中央政府,新政宣告夭折。

昙花一现的“庆历新政”

范仲淹 (989—1052)

王安石(1021年-1086年)

(三)王安石变法

2、实施变法

方面 政策 内容

富国 青苗法 在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

方田 均税法 全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

强兵 保甲法 将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

育才 —— 改革科举制度;整顿学校。

1069年,宋神宗起用王安石主持以富国强兵为目的的变法。

(三)王安石变法

3、评价

材料 因范之政见,先重治人而后及于治法,王则似乎单重法不问人。只求法的推行,不论推行法的是何等样的人品……而安石之开源政策,有些处又跡近于敛财……那时的百姓,实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。

——钱穆《国史大纲》

材料 王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

———据《京本通俗小说·拗相公》

进步性:一定程度改善了积贫局面;政府财政收入大大增加;促进了北宋社会经济的发展。

局限性:用人不当,危害百姓利益;触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对;“强兵”方面,成果甚微。

王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农” “兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

训练·评价

C

陛下则锐情未久,妄念牵之而去矣。反刚明而错用之,谓长生可得,而一意玄修。富有四海,不曰民之脂膏在是也,而侈兴土木。二十余年不视朝,纲纪驰矣。数行推广事例,名爵滥矣。二王不相见,人以为薄于父子。以猜疑诽谤戮辱臣下,人以为薄于君臣。乐西苑而不返宫,人以为薄于夫妇。天下吏贪将弱,民不聊生,水旱靡时,盗贼滋炽。自陛下登极初年亦有这,而未甚也。今赋役增常,万方则效。陛下破产礼佛日甚,室如悬罄,十余年来极矣。天下因即陛下改元之号,而臆之曰:“嘉靖者言家家皆净而无财用也。”

——明户部主事海瑞《治安疏》

明世宗 嘉靖帝

(1507-1567年在位)

(四)张居正改革

1、背景

政治日益腐败,统治危机不断加深

(四)张居正改革

2、内容

考成法

大力整肃吏治,加强官吏考核

一条鞭法

裁减开支,清丈土地,改革税制

整饬武备

实施边防新政策,内修防备

政治

经济

军事

一条鞭法:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳,简化了税制,方便征收税款,同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

结果:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。万历初年明朝一度有了“中兴”的景象。

影响中国古代改革成败的因素

1

是否有支持改革的阶级基础和经济基础,是否采取了符合当时客观实际的措施

改革者的政治素质和意志是否坚强

是否有强大的政治力量作后盾,得到统治者或民众支持

改革是否顺应历史发展潮流,改革措施是否全面,推行是否有利

3

1 富国强兵:中国古代的重要变法

2 救亡图存:中国近代的改革探索

3 民族复兴:现代中国的改革历程

二、救亡图存:中国近代的改革探索

思考:中国近代改革面临哪些社会变局?

社会性质

主要矛盾

主要任务

中国开始沦为半殖民半封建社会

一是求得民族独立、人民解放;二是实现人民共同富裕

国家繁荣富强

帝国主义与 中华民族的矛盾

封建主义与

人民大众的矛盾

二、救亡图存:中国近代的改革探索

(一)戊戌变法

1、背景

国闻报

时务报

南学会

时务学堂

万木草堂

保国会

中外纪闻

著书立说寻找变法依据

论战权贵减少变法阻力

持续上书争取皇帝支持

鸦片战争后,中国陷入内忧外患的局面

维新志士创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想

民族资本主义经济的产生和发展

(一)戊戌变法

2、主要内容

颁布新法 改革旧制 作用

政 治 广开言路,提拔新人 改订律法,合并机构 裁撤冗员 澄清吏治

经 济 提倡实业,开矿筑路 财政改革,创办银行 废除旗人 寄生特权

文 教 普设学堂,兼习中西 开办大学,设经济科 废除八股 改试策论

军 事 精练陆军,改习洋操 行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗 绿营旧军

一定程度上冲击了封建制度

推动了民族资本主义的发展

起到了思想启蒙作用

有利于增强军事实力

戊戌六君子被斩杀

1895—公车上书

1898.06—“明定国是”诏

1898.09—戊戌政变

没有涉及到开国会、设议院、实行君主立宪等政治主张

材料一 变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

材料二 变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

材料三 当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”

材料四 戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很漠然,好多人不知道具体的情况。

(一)戊戌变法

袁世凯的出卖

依靠一个没有实权的皇帝

没有发动人民群众

慈禧太后为首的顽固派势力强大

【探究】为什么戊戌变法会失败?

根本原因:民族资本主义发展不充分。

(二)清末新政

1、背景

《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

2、内容

3、评价:

客观上促进了中国民族资本主义的发展,但新政并没有使清政府摆脱内外困境,很快革命爆发了。

政治 减冗衙,裁吏役,修刑律

经济 立商部,兴实业,振农业

文教 废科举,建学堂,兴留学

军事 改军制,扩新军

【思考】清末新政与戊戌维新运动有哪些共同点?

向西方学习;

自上而下的改革;

侧重于制度改革。

下图是创作于1908年反映清末新政的一幅漫画。该漫画最能说明( )

A.清末新政存在明显缺陷 B.清末新政实为一场骗局

C.社会对清末新政寄予厚望 D.作者对清末新政的认识

训练·评价

A

资产阶级共和制在中国诞生

涉及政治、经济、军事、法律、教育等领域

背景

改革

反帝反封建的任务未完成

经济:法币改革

经济:国民经济建设运动

外交:改立新约

生活方式:新生活运动

(三)民国建立后的系列改革

结果:由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,改革多以失败告终。

3

1 富国强兵:中国古代的重要变法

2 救亡图存:中国近代的改革探索

3 民族复兴:现代中国的改革历程

土地改革经济改革民主改革1954年第一届全国人民代表大会召开,通过了《中华人民共和国宪法》,正式确立了新中国的三大民主政治制度,从法律和政治制度层面确立了人民当家作主的地位。从1953年到1957年,我国实施“一五计划”,初步建立了独立的工业体系,形成了合理的工业布局。国家逐步对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。到1956年底,宣告社会主义制度在中国确立。从1950年到1953年春,全国新解放区基本完成土地改革。废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制,以解放农村生产力,发展农业生产,从而为新中国的工业化开辟道路。三、民族复兴:现代中国的改革历程(一)新中国成立初期

1956

1958

1960

1964

1966

《论十大关系》

中共八大

大跃进

人民公社化

八字方针

四个现代化

文化大革命

初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

提出主要矛盾和主要任务。是建设社会主义道路的一次成功探索。

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望。

但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

三、民族复兴:现代中国的改革历程

(二)社会主义道路的探索

1978年12月,中共十一届三中全会召开,以邓小平为代表的中国共产党人决定停止“以阶级斗争为纲”的错误做法,做出把党和国家工作的中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。

——习近平

三、民族复兴:现代中国的改革历程

(三)改革开放新时期

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)

→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)

→提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)

→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)

→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进。

三、民族复兴:现代中国的改革历程

(三)改革开放新时期

农村改革——旧貌换新颜

家庭联产承包责任制

乡镇企业

取消农业税

三权分置

脱贫攻坚战

乡村振兴战略

1978年12月,安徽省凤阳县小岗村村民秘密写下了保证书,决定包产到户,从此拉开了中国农村改革的序幕。

2006年在全国范围内取消农业税,标志着中国农民的命运开启了一个不同以往任何历史时期的崭新阶段。

2015年11月,中央召开扶贫开发工作会议,强调坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

1984年以后,乡镇企业如雨后春笋般涌现。不仅安置了大量的农村剩余的劳动力,而且逐渐成为农村经济的主要支柱。

"三权分置" 思想可以有效地保障农村集体经济组织和承包农户的合法权益,同时也更有利于现代农业发展。

党的十九大报告中提出乡村振兴战略,这标志着农业农村经济发展迎来了重大战略机遇。

国际进口博览会

对外开放格局

加入世贸组织

共建“一带一路”

设立自由贸易区

对外

开放

兴办经济特区

对外开放——时代展新图

搞好国营企业

01

发展私营经济

02

深化国企改革

03

发展混合所有制经济

04

城市经济体制改革

城市改革——放手焕活力

1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A.市场经济体制在全国逐步建立

B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化

D.企业的经营自主权逐渐扩大

D

深化体制改革——壮丽新篇章

单一公有制

以公有制为主体、

多种所有制共同发展

坚持

“两个毫不动摇”

计划经济体制

社会主义市场经济体制

市场

在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府的作用

以经济体制改革为主

全面深化经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的建设制度改革

沧海桑田四十年——伟大的巨变

我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗,推动我国

进入世界前列

推动我国国际地位实现前所未有的提升

党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化。

十九届四中全会——迈进新时代

2019年10月,中共十九届四中全会召开,对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。中共中央提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。

主

要

议

程

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

改革开放新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

课堂总结

中国特色社会主义新时代

结 束 语

如果说创新是中国发展的新引擎,那么改革就是必不可少的点火器。中国改革巨轮已由江河渐入瀚海,面对的或是波涛汹涌,或是风平浪静、广阔前程……

如今,全面深化改革的号角已吹响,“躲不开也绕不过”的重重羁绊,是止步不前还是勇往直前?“逢山开路,遇水架桥”“壮士断腕的勇气、凤凰涅槃的决心”,正是当今改革者所必备的品格和勇气。

改革的“最先一公里”是破局,“最后一公里”是“冲刺收官”,在改革进程中勇于突破各种形式的“中梗阻”,让改革方案的设计充满百姓获益的“含金量”。

改革是革故鼎新,不走封闭僵化的老路,更不走改旗易帜的邪路,要紧紧依靠人民推动改革,从纷繁复杂的事物表象中把准改革脉搏,找到“最大公约数”,画出最大的“同心圆”,实干兴邦……

习

语

话

改

革

选必一第一单元 政治制度 第4课

革故鼎新 实干兴邦

—— 中国历代变法和改革 ——

【目标解读】通过了解历代变法和改革,认识到改革自古已有,具有历史必然性;变法和改革的过程充满了艰辛与曲折。

3

1 富国强兵:中国古代的重要变法

2 救亡图存:中国近代的改革探索

3 民族复兴:现代中国的改革历程

一、富国强兵:中国古代的重要变法

(一)商鞅变法

1、战国时期变法的背景

铁农具牛耕的推广

↓

私田增多

↓

井田制瓦解

↓

封建土地私有制确立

生产力

决定

生产关系

经济基础

决定

上层建筑

新兴地主阶级要求变革

百家争鸣

经济:铁农具牛耕推广,生产力发展;井田制瓦解,封建土地私有制兴起;

政治:诸侯争霸,分封制、宗法制遭破坏;新兴地主阶级要求改革;

思想文化:士阶层活跃壮大;学术下移,百家争鸣,形成思想解放运动。

(一)商鞅变法

1、战国时期变法的背景

李悝变法

商鞅变法

吴起变法

燕昭王改革

赵武灵王变革

邹忌改革

申不害变法

商鞅

(约公元前390-前338)

(一)商鞅变法

2、商鞅变法

领域 措施 作用

经济

军事/选官

政治

思想

风俗

废除井田,开阡陌

重农抑商,奖耕织

废除世卿世禄奖励军功

什伍连坐组织

郡县制

焚诗书

大家庭拆散为个体小家庭

承认土地私有;促进小农经济发展

调动生产积极性,稳定财政收入

限制贵族特权,提高战斗力

严刑峻法,强化统治

强化中央集权,利于国家统一

强化思想控制,稳定社会秩序

促进小农经济,提升财政收入

目的:富国强兵,建立适应新兴地主要求的君主官僚政治。

(一)商鞅变法

2、商鞅变法

(商鞅变法)行之十年,秦民大说(悦),道不拾遗,山无盗贼,家给人足。民勇于公战,乡邑大治……商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。

——《史记·商君列传》

文学曰:“商鞅以重刑峭法为秦国基,故二世而夺……知其为秦开帝业,不知其为秦致亡道也。”

——桓宽《盐铁论·非鞅》

孝公用商鞅变法,移风易俗,民以殷富,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服。

——李斯《谏逐客书》

(1)直接:使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

(2)深刻:推动奴隶制社会向封建制社会转型。

经济:封建土地私有制确立。

政治:中央集权、君主专制的政治制度逐步形成,官僚政治开始形成。

《史记》曾记载“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望”。“宗室贵戚多怨望”的原因是( )

A.商鞅变法时,下令将贵族的土地全部没收

B.商鞅变法时,以军功授田定爵位,使得贵族无法享受既有特权

C.商鞅变法时,实施“保甲制度”和“连坐法”,用以控制贵族

D.商鞅变法时,鼓励平民努力耕织,奖励生产,使贵族无法从事工商业

训练·评价

B

(二)北魏孝文帝改革

◎北魏孝文帝

1、改革背景:北魏统一北方;民族交融加强;社会矛盾激化。

(二)北魏孝文帝改革

2、改革内容

前期:冯太后主持,改革的重点是建立各种新的制度。

均田制 国家把控制的荒地分配给农民,农民向政府交纳租税,并承担一定的徭役和兵役。

租调制 农民承担定额租调。规定一对夫妇每年向政府缴纳粟二石(称为租),帛或布一匹(称为调)。

三长制 废除宗主督护制,设三长(五家为一邻,五邻为一里,五里为一党,邻、里、党各设一长),直属于州郡,负责清理户口、田亩和征役。

俸禄制 推行俸禄制和官吏考核制度;严惩贪污。

意义:有效地巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展。

(二)北魏孝文帝改革

2、改革内容

后期:孝文帝亲政后继续改革,重点是移风易俗,全面汉化。

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

乙旃 叔孙 勿忸于 于

丘穆陵 穆 尉迟 尉

迁都洛阳

改汉姓

说汉话

通婚姻

易服饰

实质:少数民族政权自上而下的封建化改革

(二)北魏孝文帝改革

3、影响

自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。

——杨炫之《洛阳伽蓝记》

北朝的强盛来自体制的力量……交替的“胡化”和“汉化”……扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

①有效巩固了北魏政权,促进了北方社会经济的发展;

②加快了北方各族人民的交融,为隋唐统一奠定基础,为中国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

(三)王安石变法

1、背景

北宋建立后,统治者吸取唐末五代藩镇割据导致分裂割据的教训,采取了一系列加强中央集权的措施,巩固了国家的统一和安定。

主要将领的兵权收归中央,抽调精兵充实中央禁军

派文官担任地方长官,设通判负责监督

设置转运使控制地方财政,将州郡财富大部分财富转运到京师,由中央掌控

军事

行政

财政

北宋中期,政治腐败,财政困难,各地农民起义不断,边疆危机

冗官 冗兵 冗费

积贫 积弱

(三)王安石变法

1、背景

宋仁宗庆历三年(1043年),大臣范仲淹等人提出了明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长等十项以整顿吏治为中心的改革主张,为仁宗所接受,遂推行新政,这就是“庆历新政”。但是新政触犯了官僚贵族们的既得利益,遭到了激烈反对。庆历五年(1045年)初,范仲淹等人被相机排挤出中央政府,新政宣告夭折。

昙花一现的“庆历新政”

范仲淹 (989—1052)

王安石(1021年-1086年)

(三)王安石变法

2、实施变法

方面 政策 内容

富国 青苗法 在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

方田 均税法 全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

强兵 保甲法 将乡村民户加以编制,十家为一保,民户家有两丁以上抽一丁为保丁,农闲时集中,接受军事训练。

育才 —— 改革科举制度;整顿学校。

1069年,宋神宗起用王安石主持以富国强兵为目的的变法。

(三)王安石变法

3、评价

材料 因范之政见,先重治人而后及于治法,王则似乎单重法不问人。只求法的推行,不论推行法的是何等样的人品……而安石之开源政策,有些处又跡近于敛财……那时的百姓,实有不堪再括之苦……还带有急刻的心理。

——钱穆《国史大纲》

材料 王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

———据《京本通俗小说·拗相公》

进步性:一定程度改善了积贫局面;政府财政收入大大增加;促进了北宋社会经济的发展。

局限性:用人不当,危害百姓利益;触犯大地主、大官僚利益,遭激烈反对;“强兵”方面,成果甚微。

王安石在变法中“募饥民修水利”,以“赈救食力之农” “兴陂塘沟港之废”。与“煮粥赈灾”“开仓放粮”等赈灾方式相比,王安石此举力图( )

A.尽量减轻政府的救灾负担

B.稳定灾区的社会秩序

C.从长远上解决灾民生计问题

D.建立政府抗灾救荒体系

训练·评价

C

陛下则锐情未久,妄念牵之而去矣。反刚明而错用之,谓长生可得,而一意玄修。富有四海,不曰民之脂膏在是也,而侈兴土木。二十余年不视朝,纲纪驰矣。数行推广事例,名爵滥矣。二王不相见,人以为薄于父子。以猜疑诽谤戮辱臣下,人以为薄于君臣。乐西苑而不返宫,人以为薄于夫妇。天下吏贪将弱,民不聊生,水旱靡时,盗贼滋炽。自陛下登极初年亦有这,而未甚也。今赋役增常,万方则效。陛下破产礼佛日甚,室如悬罄,十余年来极矣。天下因即陛下改元之号,而臆之曰:“嘉靖者言家家皆净而无财用也。”

——明户部主事海瑞《治安疏》

明世宗 嘉靖帝

(1507-1567年在位)

(四)张居正改革

1、背景

政治日益腐败,统治危机不断加深

(四)张居正改革

2、内容

考成法

大力整肃吏治,加强官吏考核

一条鞭法

裁减开支,清丈土地,改革税制

整饬武备

实施边防新政策,内修防备

政治

经济

军事

一条鞭法:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳,简化了税制,方便征收税款,同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

结果:国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和,严重的封建统治危机得到暂时缓解。万历初年明朝一度有了“中兴”的景象。

影响中国古代改革成败的因素

1

是否有支持改革的阶级基础和经济基础,是否采取了符合当时客观实际的措施

改革者的政治素质和意志是否坚强

是否有强大的政治力量作后盾,得到统治者或民众支持

改革是否顺应历史发展潮流,改革措施是否全面,推行是否有利

3

1 富国强兵:中国古代的重要变法

2 救亡图存:中国近代的改革探索

3 民族复兴:现代中国的改革历程

二、救亡图存:中国近代的改革探索

思考:中国近代改革面临哪些社会变局?

社会性质

主要矛盾

主要任务

中国开始沦为半殖民半封建社会

一是求得民族独立、人民解放;二是实现人民共同富裕

国家繁荣富强

帝国主义与 中华民族的矛盾

封建主义与

人民大众的矛盾

二、救亡图存:中国近代的改革探索

(一)戊戌变法

1、背景

国闻报

时务报

南学会

时务学堂

万木草堂

保国会

中外纪闻

著书立说寻找变法依据

论战权贵减少变法阻力

持续上书争取皇帝支持

鸦片战争后,中国陷入内忧外患的局面

维新志士创学会、办报刊、兴学堂,宣传维新思想

民族资本主义经济的产生和发展

(一)戊戌变法

2、主要内容

颁布新法 改革旧制 作用

政 治 广开言路,提拔新人 改订律法,合并机构 裁撤冗员 澄清吏治

经 济 提倡实业,开矿筑路 财政改革,创办银行 废除旗人 寄生特权

文 教 普设学堂,兼习中西 开办大学,设经济科 废除八股 改试策论

军 事 精练陆军,改习洋操 行征兵制,兴办兵厂 裁汰八旗 绿营旧军

一定程度上冲击了封建制度

推动了民族资本主义的发展

起到了思想启蒙作用

有利于增强军事实力

戊戌六君子被斩杀

1895—公车上书

1898.06—“明定国是”诏

1898.09—戊戌政变

没有涉及到开国会、设议院、实行君主立宪等政治主张

材料一 变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

材料二 变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

材料三 当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈的感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”

材料四 戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大的人民群众对此很漠然,好多人不知道具体的情况。

(一)戊戌变法

袁世凯的出卖

依靠一个没有实权的皇帝

没有发动人民群众

慈禧太后为首的顽固派势力强大

【探究】为什么戊戌变法会失败?

根本原因:民族资本主义发展不充分。

(二)清末新政

1、背景

《辛丑条约》签订后,民族危机进一步加深,清政府统治危机日益严重。

2、内容

3、评价:

客观上促进了中国民族资本主义的发展,但新政并没有使清政府摆脱内外困境,很快革命爆发了。

政治 减冗衙,裁吏役,修刑律

经济 立商部,兴实业,振农业

文教 废科举,建学堂,兴留学

军事 改军制,扩新军

【思考】清末新政与戊戌维新运动有哪些共同点?

向西方学习;

自上而下的改革;

侧重于制度改革。

下图是创作于1908年反映清末新政的一幅漫画。该漫画最能说明( )

A.清末新政存在明显缺陷 B.清末新政实为一场骗局

C.社会对清末新政寄予厚望 D.作者对清末新政的认识

训练·评价

A

资产阶级共和制在中国诞生

涉及政治、经济、军事、法律、教育等领域

背景

改革

反帝反封建的任务未完成

经济:法币改革

经济:国民经济建设运动

外交:改立新约

生活方式:新生活运动

(三)民国建立后的系列改革

结果:由于民国时期政局动荡,国家始终未能实现实质上的统一,改革多以失败告终。

3

1 富国强兵:中国古代的重要变法

2 救亡图存:中国近代的改革探索

3 民族复兴:现代中国的改革历程

土地改革经济改革民主改革1954年第一届全国人民代表大会召开,通过了《中华人民共和国宪法》,正式确立了新中国的三大民主政治制度,从法律和政治制度层面确立了人民当家作主的地位。从1953年到1957年,我国实施“一五计划”,初步建立了独立的工业体系,形成了合理的工业布局。国家逐步对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。到1956年底,宣告社会主义制度在中国确立。从1950年到1953年春,全国新解放区基本完成土地改革。废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制,以解放农村生产力,发展农业生产,从而为新中国的工业化开辟道路。三、民族复兴:现代中国的改革历程(一)新中国成立初期

1956

1958

1960

1964

1966

《论十大关系》

中共八大

大跃进

人民公社化

八字方针

四个现代化

文化大革命

初步总结了中国社会主义建设的经验,提出了探索适合中国国情的社会主义建设道路的任务。

提出主要矛盾和主要任务。是建设社会主义道路的一次成功探索。

1958年,提出“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,掀起“大跃进”和人民公社化运动。反映了广大人民迫切要求改变我国经济文化落后状况的普遍愿望。

但由于片面追求经济建设高速度,忽视客观经济规律,导致出现1959至1961年的严重经济困难。

三、民族复兴:现代中国的改革历程

(二)社会主义道路的探索

1978年12月,中共十一届三中全会召开,以邓小平为代表的中国共产党人决定停止“以阶级斗争为纲”的错误做法,做出把党和国家工作的中心转移到经济建设上来,实行改革开放的历史性决策。

党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设的历史新时期。

——习近平

三、民族复兴:现代中国的改革历程

(三)改革开放新时期

(1)对内改革:①农村:家庭联产承包责任制;

②城市:扩大国有企业经营自主权、实行政企分开原则

(2)对外开放:①1980年5月,中央决定在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区;

②1984年,中央进一步决定开放14个沿海港口城市。

(3)逐步深化:邓小平提出建设有中国特色的社会主义重大课题(1982)

→确立“一个中心,两个基本点”的基本路线(1987)

→提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制(1992)

→“引进来”和“走出去”相结合的开放战略(2000)

→加入世贸(2001)

(4)稳步推进:进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进。

三、民族复兴:现代中国的改革历程

(三)改革开放新时期

农村改革——旧貌换新颜

家庭联产承包责任制

乡镇企业

取消农业税

三权分置

脱贫攻坚战

乡村振兴战略

1978年12月,安徽省凤阳县小岗村村民秘密写下了保证书,决定包产到户,从此拉开了中国农村改革的序幕。

2006年在全国范围内取消农业税,标志着中国农民的命运开启了一个不同以往任何历史时期的崭新阶段。

2015年11月,中央召开扶贫开发工作会议,强调坚决打赢脱贫攻坚战,确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

1984年以后,乡镇企业如雨后春笋般涌现。不仅安置了大量的农村剩余的劳动力,而且逐渐成为农村经济的主要支柱。

"三权分置" 思想可以有效地保障农村集体经济组织和承包农户的合法权益,同时也更有利于现代农业发展。

党的十九大报告中提出乡村振兴战略,这标志着农业农村经济发展迎来了重大战略机遇。

国际进口博览会

对外开放格局

加入世贸组织

共建“一带一路”

设立自由贸易区

对外

开放

兴办经济特区

对外开放——时代展新图

搞好国营企业

01

发展私营经济

02

深化国企改革

03

发展混合所有制经济

04

城市经济体制改革

城市改革——放手焕活力

1983年,安徽某濒临倒闭的国营制药厂被8个年轻人承包,实行有奖有罚的经济责任制,9个月就盈利12万元。后来安徽省委、省政府从中得到启示,下发通知明确提出,小型国营企业也可以实行承包经营。由此可以看出( )

A.市场经济体制在全国逐步建立

B.政企职责不分弊端得到解决

C.经济所有制结构开始发生变化

D.企业的经营自主权逐渐扩大

D

深化体制改革——壮丽新篇章

单一公有制

以公有制为主体、

多种所有制共同发展

坚持

“两个毫不动摇”

计划经济体制

社会主义市场经济体制

市场

在资源配置中起决定性作用和更好的发挥政府的作用

以经济体制改革为主

全面深化经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的建设制度改革

沧海桑田四十年——伟大的巨变

我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗,推动我国

进入世界前列

推动我国国际地位实现前所未有的提升

党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化。

十九届四中全会——迈进新时代

2019年10月,中共十九届四中全会召开,对新时代全面深化改革工作进一步作出部署。中共中央提出坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总体目标。

主

要

议

程

中国历代变法和改革

中国古代的重要变法和改革

中国近代的改革探索

新中国成来的重要改革

战国商鞅变法

北宋王安石变法

戊戌维新变法

清末新政

过渡时期

北魏孝文帝改革

改革开放新时期

明朝张居正改革

全面建设社会主义时期

民国时期的改革

课堂总结

中国特色社会主义新时代

结 束 语

如果说创新是中国发展的新引擎,那么改革就是必不可少的点火器。中国改革巨轮已由江河渐入瀚海,面对的或是波涛汹涌,或是风平浪静、广阔前程……

如今,全面深化改革的号角已吹响,“躲不开也绕不过”的重重羁绊,是止步不前还是勇往直前?“逢山开路,遇水架桥”“壮士断腕的勇气、凤凰涅槃的决心”,正是当今改革者所必备的品格和勇气。

改革的“最先一公里”是破局,“最后一公里”是“冲刺收官”,在改革进程中勇于突破各种形式的“中梗阻”,让改革方案的设计充满百姓获益的“含金量”。

改革是革故鼎新,不走封闭僵化的老路,更不走改旗易帜的邪路,要紧紧依靠人民推动改革,从纷繁复杂的事物表象中把准改革脉搏,找到“最大公约数”,画出最大的“同心圆”,实干兴邦……

习

语

话

改

革

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理