第13课 当代中国的民族政策 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 当代中国的民族政策 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 21:21:31 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

当代中国的民族政策

第13课

课程标准 了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

一、民族区域自治制度的建立(1947—1966)

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

三、十八大以来民族区域自治制度的完善(2012——现在)

目录

抗疫斗争彰显中华民族共同体意识新高度

01

追本溯源

民族区域自治制度的起源与实践

1927年:提出“用自由联邦制,统一中国本部、蒙古、西藏、回疆,建立中华联邦共和国。

1931年:承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利。

1938年:允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。”

1946年2月:内蒙古的工作,根据和平建国纲领中关于民族平等自治的要求,不应提独立自决口号。

1945年10月:提出在内蒙古实行民族区域自治,建立自治政府。

1947年5月:内蒙古自治区成立。

长期探索、反复比较、逐步推行

1941年:建立蒙、回的民族自治区。

一.起源与实践·探索

民族自决-独立建国和民族自决-自治邦-联邦制

明确提出了民族区域自治-单一制国家方案,完全放弃民族自决-自治邦-联邦制国家方案

国内战争时期

抗日战争战争时期

民族区域自治-单一制国家方案

抗日战争战争时期

什么是民族区域自治?为何中国共产党最终选择民族区域自治作为我国解决民族问题的基本政治制度?

一.起源与实践·原因

你还能举出一些历史上我国民族相互融合的例子吗?

张骞出使西域壁图(敦煌壁画)

昭君出塞

文成公主入藏

土尔扈特部东归

民族区域自治是指在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。在自治区内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权。

一.起源与实践·概念

②政治和经济因素相结合

①民族因素与区域因素相结合

鲜明的中国特色和强大的制度优势

③历史和现实因素相结合

民族区域自治基本特点

一.起源与实践·原因

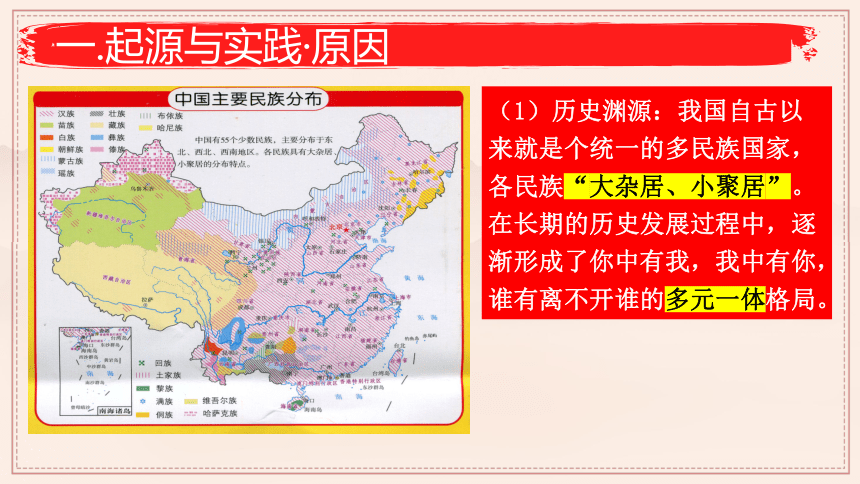

(1)历史渊源:我国自古以来就是个统一的多民族国家,各民族“大杂居、小聚居”。在长期的历史发展过程中,逐渐形成了你中有我,我中有你,谁有离不开谁的多元一体格局。

一.起源与实践·原因

(2)国情条件:在旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,几乎完全被排除在国家政治生活之外,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后。

材料2:新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展,总体上说,比汉族落后了很多。……奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着……主要生产资料和财富……广大农牧劳动者及从事各种生产劳动的为……绝大多数人,却只占有极少量的生产资料……(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后。

——摘编自杨建新《论我国民族问题的“变”与“不变”》

根本原因:社会制度的落后

一.起源与实践·原因

材料3:1840年鸦片战争之后的110年间,中国屡遭帝国主义侵略、欺凌,中国各族人民陷入被压迫、被奴役境地。在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争(1937-1945年)时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国。回民支队、内蒙古抗日游击队等许多以少数民族为主的抗日力量,为夺取反法西斯战争胜利谱写了可歌可泣的历史篇章。

——《中国的民族区域自治》白皮书 (2005年)

(3)政治基础:在共御外敌,争取民族独立和解放的长期斗争中,中国各民族形成了休戚与共的政治认同。

近代以来,中华民族开启了自觉发展新阶段。

材料5:历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。……历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。

一.起源与实践·原因

(4)经验:历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国积累了有益的经验。

(5)党的重视:逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

民族区域自治是中国共产党的“伟大创举”,它是创造性地把马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合,在充分考虑历史渊源和现实依据、政治条件和经济条件的基础上,成功地走出了一条符合中国国情、具有中国特色的解决民族问题的正确道路。

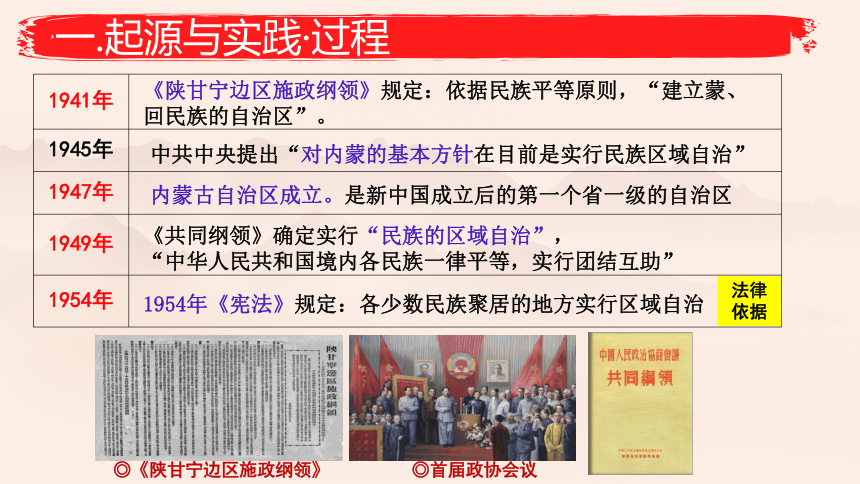

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立。是新中国成立后的第一个省一级的自治区

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,

“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

法律依据

◎《陕甘宁边区施政纲领》

◎首届政协会议

一.起源与实践·过程

自治单位

民族自治地方分为自治区(与省同级),自治州(与地级市同级),自治县、旗(与县同级)。民族乡不属于民族自治地方,是与乡、镇平级的行政单位。

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958.10宁夏回族自治区

1958.3广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

▲ 民族区域自治示意图

五个省级自治区:

从地区分布上看:主要分布在西北、东北、西南等地。

一.起源与实践·推广

一.起源与实践·推广

思考:民族区域自治制度的推广有何意义?

1、保证各个民族权利的平等

2、保障了少数民族当家做主的民主权利

3、维护了祖国的统一,促进了民族大团结

4、推动了落后少民地区经济发展

5、使少数民族宗教信仰和风俗习惯受到尊重

02

与时俱进

民族区域自治制度的发展与完善

表现1:立法

立法:1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来。

意义:标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。根据宪法和民族区域自治法,民族自治地方进行了有关自治条例和单行条例 的制定工作。

第一条 中华人民共和国民族区域自治法,根据中华人民共和国宪法制定。

第二条 各少数民族聚居的地方实行区域自治。民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

第三条 民族自治地方设立自治机关,自治机关是国家的一级地方政权机关。民族自治地方的自治机关实行民主集中制的原则。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(1984年)

贰民族区域自治制度的发展

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例…… 《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行…… 《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

立法自治权

变通执行权

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

文化管理自治权

经济自治权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

表现2:三个离不开

内容:1990年, 中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,

意义:深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。对中国的民族团结进步事业有着重要的指导意义。

“三个离不开”精辟地概括了我国56个民族在历史发展过程中,休戚与共、互助合作的紧密关系,反映了我国民族关系历史构成的客观事实——中华民族多元一体的格局。

“三个离不开”思想既充分考虑了我国民族关系的历史,全面反映了我国民族关系的生动现实,又着眼于我国民族关系的长远发展,充分表达了全国各族人民团结、发展的共同愿望,是新形势下巩固和发展社会主义民族关系的重要指导原则。

——人民网

贰民族区域自治制度的发展

表现3:确立为基本政治制度

背景:随着社会主义民主政治建设的不断推进和依法治国基本方略的实施,民族区域自治在我国政治生活中的地位日益提高。

内容:1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

全面贯彻党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,切实加强民族工作,巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系,促进各民族共同繁荣进步。 ——中共十五大报告

贰民族区域自治制度的发展

民族区域自治制度的优势

(1)有利于维护国家的集中统一。

(2)有利于保障少数民族合法权益。

(3)有利于巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

(4)有利于打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。

国家在制定国民经济和社会发展计划时,充分尊重和照顾民族自治地方的特点和需要,根据全国发展的整体布局和总体要求,将加快民族自治地方的发展摆到突出的战略位置。为加快西部地区和民族自治地方的发展,中国政府于2000年开始实施西部大开发战略,全国5个自治区、27个自治州以及120个自治县(旗)中的83个自治县(旗)被纳入西部大开发的范围,还有3个自治州参照享受国家西部大开发优惠政策。

——中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的民族区城自治》白皮书(2005年2月)

贰民族区域自治制度的发展

特点:①坚持统一和自治相结合。

②坚持民族因素和区域因素相结合。

二.发展与完善·过程

发 展 时间 内容 作用

1984年 《中华人民共和国民族区域自治法》 2001年经过修订 以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来,标志着民族区域自治制度从此纳入法制轨道

1990年 “三个离不开” 民族区域自治在我国政治生活中的地位日益提高

1997年 明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一 实际上把民族区域自治定位为我国必须坚持和完善的三项基本政治制度之一

完善 十八大以来 党中央高度重视民族工作,提出了一系列民族工作的新理念、新思想、新观点,采取了一系列新举措(根据课本举例说明)

进一步丰富和发展民族区域自治制度,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系

03

居安思危

当代中国民族问题的认识与展望

叁民族区域自治制度的完善

表现1:民族工作的主题

(1)“两个共同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

表现2:民族共同体意识

(1)提出:中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(2)地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。

——习近平庆祝西藏和平解放七十周年考察讲话

叁民族区域自治制度的完善

三.认识与展望·问题

乌鲁木齐7·5事件

千方百计分裂中国的达赖

①民族分裂主义破坏了国内社会稳定,威胁国家的经济安全

材料7:今天,我国少数民族各个方面虽然已经发生了根本性的变化,但由于原有基础太薄弱,生态环境很恶劣,存在许多不利因素和困难,社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱,物质生活水平的提高仍然较慢,而且很不平衡,科学教育文化事业的发展仍严重不足。

——杨建新《论我国民族问题的“变”与“不变”》

②社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱;社会经济发展不平衡;科学教育文化事业发展仍严重不足

三.认识与展望·问题

三.认识与展望·应对

①制度保障:完善立法,坚持和完善民族区域自治制度,切实保障少数民族和自治地方的合法权利,巩固和发展新型的社会主义民族关系

材料6:1984年5月,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中 华人民共和国民族区域自治法》;2001年2月,根据第九届全国人大常委会第二十次会议 决定,对《中华人民共和国民族区域自治法》作出了修改。2005年5月,国务院第八十九次常务会议通过了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》。…… 2017年10月,党的十九大对党章作出部分修改,其中就包括增写“铸牢中华民族共同体意识”。

——张来明等《坚持和完善民族区域自治制度》

三.认识与展望·应对

②经济保障:加快促进少数民族地区经济发展

当前我 国 民族问题中最迫切、最 突 出 的 , 仍是发展问题 。发展既可 以 解决面临 的许多 问题 , 也为所有 民族 问题的解决 , 提供必要 的物质条件和基础。

三.认识与展望·应对

③思想保障:加强文化认同和民族文化交流,铸牢中华民族共同体意识

在2014年5月28日至29日,习近平总书在第二次中央新疆工作座谈会上指出,“要在各族群众中牢固树立正确的祖国观、民族观,弘扬社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观,增强各族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。”

2015年8月24日,习近平在中央第六次西藏工作座谈会上指出:“必须全面正确贯彻党的民族政策和宗教政策,加强民族团结,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。”

民族自治区与特别行政区的不同点与相同点

都是中华人民共和国的地方行政区域;都要接受中央人民政府的统一领导

不同点

相同点

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

当代中国的民族政策

第13课

课程标准 了解当代中国民族区域自治制度的历史意义。

一、民族区域自治制度的建立(1947—1966)

二、民族区域自治制度的发展(1978—2012)

三、十八大以来民族区域自治制度的完善(2012——现在)

目录

抗疫斗争彰显中华民族共同体意识新高度

01

追本溯源

民族区域自治制度的起源与实践

1927年:提出“用自由联邦制,统一中国本部、蒙古、西藏、回疆,建立中华联邦共和国。

1931年:承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利。

1938年:允许蒙、回、藏、苗、瑶、夷、番各民族与汉族有平等权利,在共同对日原则下,有自己管理自己事务之权,同时与汉族联合建立统一的国家。”

1946年2月:内蒙古的工作,根据和平建国纲领中关于民族平等自治的要求,不应提独立自决口号。

1945年10月:提出在内蒙古实行民族区域自治,建立自治政府。

1947年5月:内蒙古自治区成立。

长期探索、反复比较、逐步推行

1941年:建立蒙、回的民族自治区。

一.起源与实践·探索

民族自决-独立建国和民族自决-自治邦-联邦制

明确提出了民族区域自治-单一制国家方案,完全放弃民族自决-自治邦-联邦制国家方案

国内战争时期

抗日战争战争时期

民族区域自治-单一制国家方案

抗日战争战争时期

什么是民族区域自治?为何中国共产党最终选择民族区域自治作为我国解决民族问题的基本政治制度?

一.起源与实践·原因

你还能举出一些历史上我国民族相互融合的例子吗?

张骞出使西域壁图(敦煌壁画)

昭君出塞

文成公主入藏

土尔扈特部东归

民族区域自治是指在国家统一领导下,在少数民族聚居的地方实行区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,设立不同级别的民族自治区域和自治机关。在自治区内,由当地民族当家作主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权。

一.起源与实践·概念

②政治和经济因素相结合

①民族因素与区域因素相结合

鲜明的中国特色和强大的制度优势

③历史和现实因素相结合

民族区域自治基本特点

一.起源与实践·原因

(1)历史渊源:我国自古以来就是个统一的多民族国家,各民族“大杂居、小聚居”。在长期的历史发展过程中,逐渐形成了你中有我,我中有你,谁有离不开谁的多元一体格局。

一.起源与实践·原因

(2)国情条件:在旧中国,许多少数民族长期遭受统治阶级的压迫和歧视,几乎完全被排除在国家政治生活之外,加之地处边陲,交通闭塞,经济社会发展水平相对落后。

材料2:新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展,总体上说,比汉族落后了很多。……奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着……主要生产资料和财富……广大农牧劳动者及从事各种生产劳动的为……绝大多数人,却只占有极少量的生产资料……(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后。

——摘编自杨建新《论我国民族问题的“变”与“不变”》

根本原因:社会制度的落后

一.起源与实践·原因

材料3:1840年鸦片战争之后的110年间,中国屡遭帝国主义侵略、欺凌,中国各族人民陷入被压迫、被奴役境地。在国家四分五裂、民族生死存亡的危急关头,中国各族人民团结一心、共御外侮,为维护国家主权统一、争取民族独立和解放进行了艰苦卓绝的斗争。特别是抗日战争(1937-1945年)时期,中国各民族进一步联合起来,同仇敌忾,抗击侵略,保家卫国。回民支队、内蒙古抗日游击队等许多以少数民族为主的抗日力量,为夺取反法西斯战争胜利谱写了可歌可泣的历史篇章。

——《中国的民族区域自治》白皮书 (2005年)

(3)政治基础:在共御外敌,争取民族独立和解放的长期斗争中,中国各民族形成了休戚与共的政治认同。

近代以来,中华民族开启了自觉发展新阶段。

材料5:历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。……历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。

一.起源与实践·原因

(4)经验:历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国积累了有益的经验。

(5)党的重视:逐步明确提出了符合中国国情的民族区域自治,作为解决中国民族问题的基本政策。

民族区域自治是中国共产党的“伟大创举”,它是创造性地把马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合,在充分考虑历史渊源和现实依据、政治条件和经济条件的基础上,成功地走出了一条符合中国国情、具有中国特色的解决民族问题的正确道路。

1941年

1945年

1947年

1949年

1954年

《陕甘宁边区施政纲领》规定:依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区”。

中共中央提出“对内蒙的基本方针在目前是实行民族区域自治”

内蒙古自治区成立。是新中国成立后的第一个省一级的自治区

《共同纲领》确定实行“民族的区域自治”,

“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”

1954年《宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治

法律依据

◎《陕甘宁边区施政纲领》

◎首届政协会议

一.起源与实践·过程

自治单位

民族自治地方分为自治区(与省同级),自治州(与地级市同级),自治县、旗(与县同级)。民族乡不属于民族自治地方,是与乡、镇平级的行政单位。

1947年内蒙古自治区

1955年新疆维吾尔自治区

1958.10宁夏回族自治区

1958.3广西壮族自治区

1965年西藏自治区

内蒙古自治区

新疆维吾尔自治区

宁夏回族自治区

广西壮族自治区

西藏自治区

▲ 民族区域自治示意图

五个省级自治区:

从地区分布上看:主要分布在西北、东北、西南等地。

一.起源与实践·推广

一.起源与实践·推广

思考:民族区域自治制度的推广有何意义?

1、保证各个民族权利的平等

2、保障了少数民族当家做主的民主权利

3、维护了祖国的统一,促进了民族大团结

4、推动了落后少民地区经济发展

5、使少数民族宗教信仰和风俗习惯受到尊重

02

与时俱进

民族区域自治制度的发展与完善

表现1:立法

立法:1984年,《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施,以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来。

意义:标志着民族区域自治制度从此被纳入法制轨道。根据宪法和民族区域自治法,民族自治地方进行了有关自治条例和单行条例 的制定工作。

第一条 中华人民共和国民族区域自治法,根据中华人民共和国宪法制定。

第二条 各少数民族聚居的地方实行区域自治。民族自治地方分为自治区、自治州、自治县。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。

第三条 民族自治地方设立自治机关,自治机关是国家的一级地方政权机关。民族自治地方的自治机关实行民主集中制的原则。

——《中华人民共和国民族区域自治法》(1984年)

贰民族区域自治制度的发展

第十九条 民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例…… 《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第二十条 上级国家机关的决议、决定、命令和批示,如有不适合民族自治地方实际情况的,自治机关可以报经该上级国家机关批准,变通执行或者停止执行…… 《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

立法自治权

变通执行权

第二十五条 民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,根据本地方的特点和需要,制定经济建设的方针、政策和计划……《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

第三十七条 招收少数民族学生为主的学校(班级)和其他教育机构,有条件的应当采用少数民族文字的课本,并用少数民族语言讲课;根据情况从小学低年级或者高年级起开设汉语文课程……《中华人民共和国民族区域自治法》(节选)

文化管理自治权

经济自治权

思考概括《中华人民共和国民族区域自治法》颁布使自治区获得了哪些自治权?

表现2:三个离不开

内容:1990年, 中共中央提出“三个离不开”,即“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开”,

意义:深刻阐述了中国各民族休戚相关、命运与共的血肉关系。对中国的民族团结进步事业有着重要的指导意义。

“三个离不开”精辟地概括了我国56个民族在历史发展过程中,休戚与共、互助合作的紧密关系,反映了我国民族关系历史构成的客观事实——中华民族多元一体的格局。

“三个离不开”思想既充分考虑了我国民族关系的历史,全面反映了我国民族关系的生动现实,又着眼于我国民族关系的长远发展,充分表达了全国各族人民团结、发展的共同愿望,是新形势下巩固和发展社会主义民族关系的重要指导原则。

——人民网

贰民族区域自治制度的发展

表现3:确立为基本政治制度

背景:随着社会主义民主政治建设的不断推进和依法治国基本方略的实施,民族区域自治在我国政治生活中的地位日益提高。

内容:1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

全面贯彻党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,切实加强民族工作,巩固和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系,促进各民族共同繁荣进步。 ——中共十五大报告

贰民族区域自治制度的发展

民族区域自治制度的优势

(1)有利于维护国家的集中统一。

(2)有利于保障少数民族合法权益。

(3)有利于巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

(4)有利于打牢中华民族共同体思想基础,实现民族地区经济社会事业加快发展。

国家在制定国民经济和社会发展计划时,充分尊重和照顾民族自治地方的特点和需要,根据全国发展的整体布局和总体要求,将加快民族自治地方的发展摆到突出的战略位置。为加快西部地区和民族自治地方的发展,中国政府于2000年开始实施西部大开发战略,全国5个自治区、27个自治州以及120个自治县(旗)中的83个自治县(旗)被纳入西部大开发的范围,还有3个自治州参照享受国家西部大开发优惠政策。

——中华人民共和国国务院新闻办公室《中国的民族区城自治》白皮书(2005年2月)

贰民族区域自治制度的发展

特点:①坚持统一和自治相结合。

②坚持民族因素和区域因素相结合。

二.发展与完善·过程

发 展 时间 内容 作用

1984年 《中华人民共和国民族区域自治法》 2001年经过修订 以基本法律的形式把民族区域自治制度固定下来,标志着民族区域自治制度从此纳入法制轨道

1990年 “三个离不开” 民族区域自治在我国政治生活中的地位日益提高

1997年 明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一 实际上把民族区域自治定位为我国必须坚持和完善的三项基本政治制度之一

完善 十八大以来 党中央高度重视民族工作,提出了一系列民族工作的新理念、新思想、新观点,采取了一系列新举措(根据课本举例说明)

进一步丰富和发展民族区域自治制度,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系

03

居安思危

当代中国民族问题的认识与展望

叁民族区域自治制度的完善

表现1:民族工作的主题

(1)“两个共同”:中共十八大以来,党和国家要求坚持各民族“共同团结奋斗,共同繁荣发展”的民族工作主题。

(2)“五个认同”:全面贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义的认同。

实现中华民族伟大复兴,需要各民族手挽着手、肩并着肩,共同努力奋斗。要以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面贯彻党的民族理论和民族政策,坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好,促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,共建美好家园,共创美好未来。

——习近平在全国民族团结进步表彰大会上讲话

表现2:民族共同体意识

(1)提出:中共十九大报告提出,全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,筑牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(2)地位:被写入新修订的《中国共产党章程》,赋予民族工作新的内涵和重大历史使命,是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族工作领域的具体体现。

56个民族是石榴籽,中华民族是整体的石榴。我们是一个中华民族共同体,要同舟共济迈向第二个百年奋斗目标。

——习近平庆祝西藏和平解放七十周年考察讲话

叁民族区域自治制度的完善

三.认识与展望·问题

乌鲁木齐7·5事件

千方百计分裂中国的达赖

①民族分裂主义破坏了国内社会稳定,威胁国家的经济安全

材料7:今天,我国少数民族各个方面虽然已经发生了根本性的变化,但由于原有基础太薄弱,生态环境很恶劣,存在许多不利因素和困难,社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱,物质生活水平的提高仍然较慢,而且很不平衡,科学教育文化事业的发展仍严重不足。

——杨建新《论我国民族问题的“变”与“不变”》

②社会经济发展水平仍然比较落后和脆弱;社会经济发展不平衡;科学教育文化事业发展仍严重不足

三.认识与展望·问题

三.认识与展望·应对

①制度保障:完善立法,坚持和完善民族区域自治制度,切实保障少数民族和自治地方的合法权利,巩固和发展新型的社会主义民族关系

材料6:1984年5月,第六届全国人民代表大会第二次会议通过了《中 华人民共和国民族区域自治法》;2001年2月,根据第九届全国人大常委会第二十次会议 决定,对《中华人民共和国民族区域自治法》作出了修改。2005年5月,国务院第八十九次常务会议通过了《国务院实施〈中华人民共和国民族区域自治法〉若干规定》。…… 2017年10月,党的十九大对党章作出部分修改,其中就包括增写“铸牢中华民族共同体意识”。

——张来明等《坚持和完善民族区域自治制度》

三.认识与展望·应对

②经济保障:加快促进少数民族地区经济发展

当前我 国 民族问题中最迫切、最 突 出 的 , 仍是发展问题 。发展既可 以 解决面临 的许多 问题 , 也为所有 民族 问题的解决 , 提供必要 的物质条件和基础。

三.认识与展望·应对

③思想保障:加强文化认同和民族文化交流,铸牢中华民族共同体意识

在2014年5月28日至29日,习近平总书在第二次中央新疆工作座谈会上指出,“要在各族群众中牢固树立正确的祖国观、民族观,弘扬社会主义核心价值体系和社会主义核心价值观,增强各族群众对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同。”

2015年8月24日,习近平在中央第六次西藏工作座谈会上指出:“必须全面正确贯彻党的民族政策和宗教政策,加强民族团结,不断增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。”

民族自治区与特别行政区的不同点与相同点

都是中华人民共和国的地方行政区域;都要接受中央人民政府的统一领导

不同点

相同点

1941

《陕甘宁边区施政纲领》

全国政协通过《共同纲领》

1949

1966

1978

《民族区域自治法》

1984

1947

内蒙古自治区

1954

基本政治制度

中共提出

“三个离不开”

1990

确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一

1997

2012

中共提出

“五个认同”

小结:民族区域自治制度的发展进程

新疆维吾尔自治区

1955

1958

宁夏回族广西壮族自治区

西藏自治区

1965

中共提出

“两个共同”

2018

确立

发展

完善

遭到

破坏

探索

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理