第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-28 21:33:32 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

法律要发挥作用,需要全社会信仰法律。

而法律信仰的形成,离不开法治文化的滋养和熏陶。真正管用而有效的法律,不只写在纸上,更要写在人们心里。

“法律必须被信仰,否则它将形同虚设。”

——伯尔曼著, 梁治平译《法律与宗教》

弘扬法治文化,是深化精神文明建设的必由之路。

——习近平

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

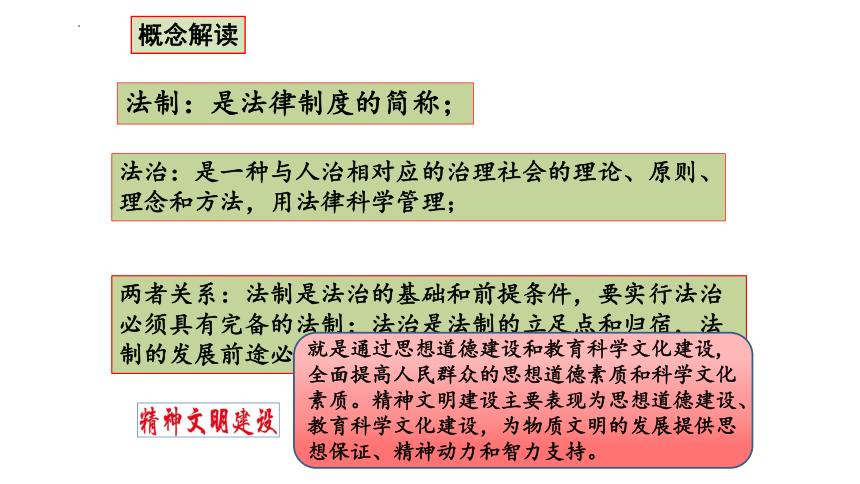

概念解读

法制:是法律制度的简称;

法治:是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法,用法律科学管理;

两者关系:法制是法治的基础和前提条件,要实行法治必须具有完备的法制;法治是法制的立足点和归宿,法制的发展前途必然是最终实现法治。

就是通过思想道德建设和教育科学文化建设,全面提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设主要表现为思想道德建设、教育科学文化建设,为物质文明的发展提供思想保证、精神动力和智力支持。

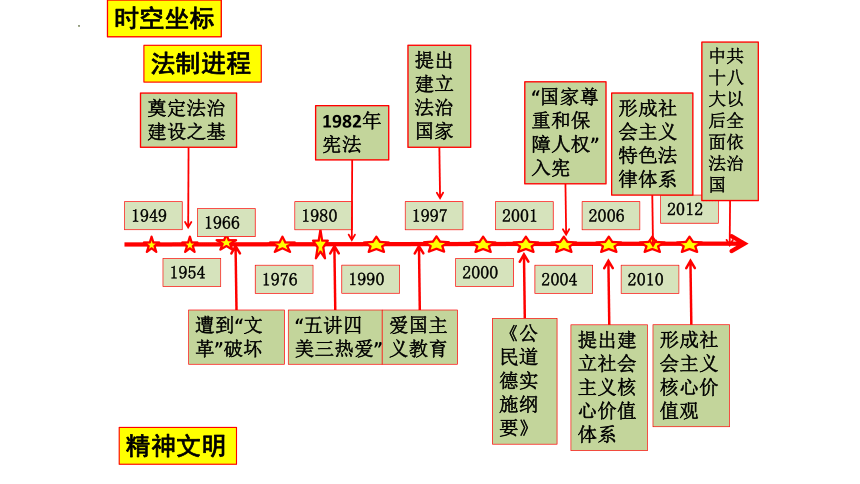

时空坐标

法制进程

精神文明

1949

1954

1966

1976

1980

1990

1997

2001

2000

2004

2010

2006

2012

奠定法治建设之基

遭到“文革”破坏

“五讲四美三热爱”

1982年宪法

爱国主义教育

提出建立 法治国家

《公民道德实施纲要》

“国家尊重和保障人权”入宪

提出建立社会主义核心价值体系

形成社会主义特色法律体系

形成社会主义核心价值观

中共十八大以后全面依法治国

新中国成立

改革开放

20世纪90年代

21世纪

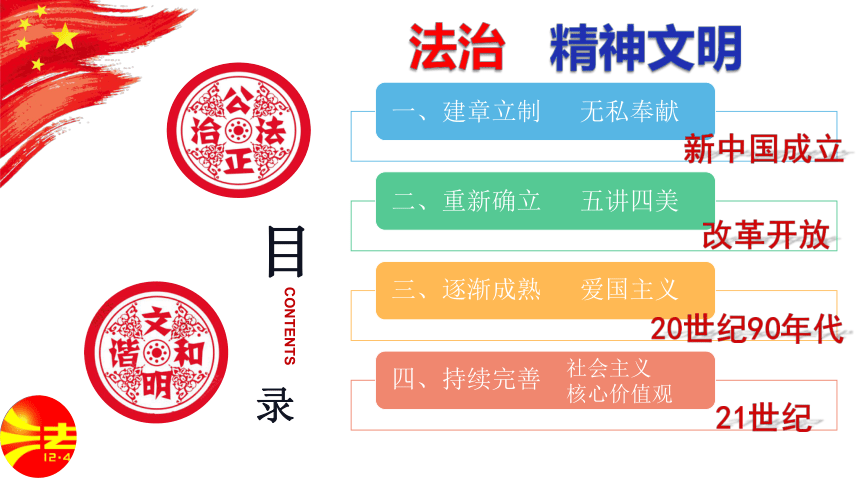

法治

精神文明

目

录

社会主义

核心价值观

CONTENTS

建章立制

无私奉献

新中国成立后

01

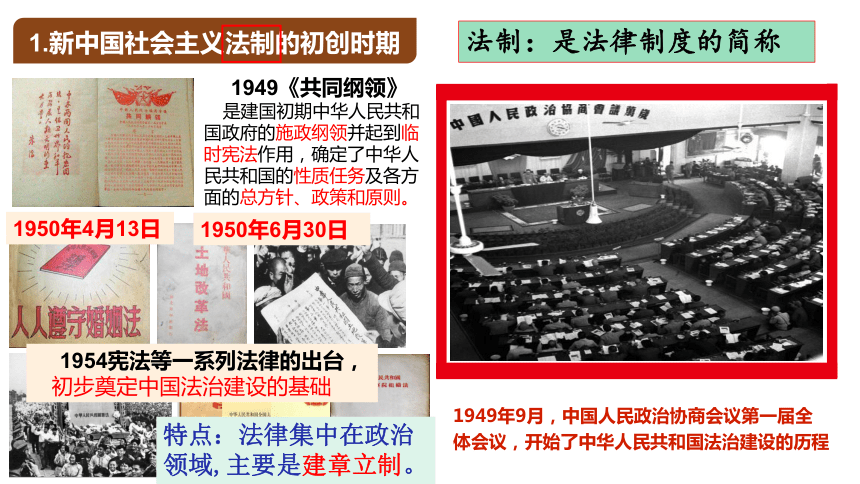

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议,开始了中华人民共和国法治建设的历程

1.新中国社会主义法制的初创时期

法制:是法律制度的简称

1949《共同纲领》

是建国初期中华人民共和国政府的施政纲领并起到临时宪法作用,确定了中华人民共和国的性质任务及各方面的总方针、政策和原则。

1954宪法等一系列法律的出台,

初步奠定中国法治建设的基础

1950年4月13日

1950年6月30日

特点:法律集中在政治领域,主要是建章立制。

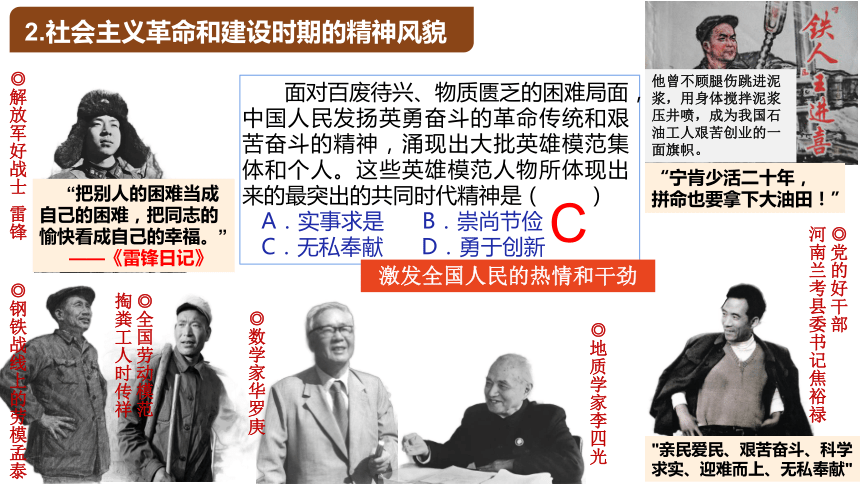

2.社会主义革命和建设时期的精神风貌

◎解放军好战士 雷锋

“把别人的困难当成自己的困难,把同志的愉快看成自己的幸福。”

——《雷锋日记》

“宁肯少活二十年,

拼命也要拿下大油田!”

◎党的好干部

河南兰考县委书记焦裕禄

"亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献"

◎钢铁战线上的劳模孟泰

◎全国劳动模范

掏粪工人时传祥

◎数学家华罗庚

◎地质学家李四光

面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。这些英雄模范人物所体现出来的最突出的共同时代精神是( )

A.实事求是 B.崇尚节俭

C.无私奉献 D.勇于创新

激发全国人民的热情和干劲

他曾不顾腿伤跳进泥浆,用身体搅拌泥浆压井喷,成为我国石油工人艰苦创业的一面旗帜。

C

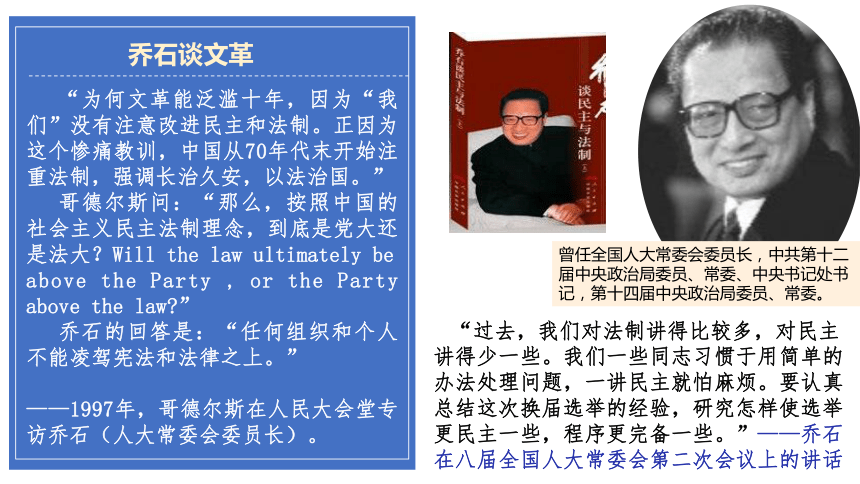

乔石谈文革

“为何文革能泛滥十年,因为“我们”没有注意改进民主和法制。正因为这个惨痛教训,中国从70年代末开始注重法制,强调长治久安,以法治国。”

哥德尔斯问:“那么,按照中国的社会主义民主法制理念,到底是党大还是法大?Will the law ultimately be above the Party , or the Party above the law ”

乔石的回答是:“任何组织和个人不能凌驾宪法和法律之上。”

——1997年,哥德尔斯在人民大会堂专访乔石(人大常委会委员长)。

“过去,我们对法制讲得比较多,对民主讲得少一些。我们一些同志习惯于用简单的办法处理问题,一讲民主就怕麻烦。要认真总结这次换届选举的经验,研究怎样使选举更民主一些,程序更完备一些。”——乔石在八届全国人大常委会第二次会议上的讲话

曾任全国人大常委会委员长,中共第十二届中央政治局委员、常委、中央书记处书记,第十四届中央政治局委员、常委。

重新确立

五讲四美

改革开放初

02

1.改革开放初期社会主义法制的重新确立

1978年12月邓小平在中央工作会议上提出

十六字方针写入了1978年12月22日通过的中共十一届三中全会公报中,为社会主义法制建设开启了崭新征程。

作用:①营造和谐稳定社会环境,为改革开放提供保障和服务;

②立法为改革开放提供法治动力,让改革开放于法有据。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

思考:五四宪法与八二宪法的不同?

加强人民当家作主的制度保障

P58页 学习拓展

从法理上讲,先有公民的权利,然后根据公民的授权产生国家机构。我国的一切权力属于人民,没有人民的授权,国家机构就失去了权力的基础和来源。因此,宪法在体例设计上要体现这一原则。

“比较”是历史学习、研究中的一种重要方法。下列选项中①②③对应正确的是( )

A.①解放战争胜利发展②正式确定人民代表大会制度③新时期治国安邦的总章程

B.①新中国成立后②规定新民主主义的国家性质③社会主义法律体系形成

C.①解放战争胜利发展②正式确定人民代表大会制度③社会主义法律体系形成

D.①三大战役胜利②规定新民主主义的国家性质③新时期治国安邦的总章程

A

共同纲领· 五四宪法·八二宪法

1980年5月,《中国青年》杂志发表了一封署名为“潘晓”的读者来信《人生的路呵,怎么越走越窄?》,来信提出“主观为自己,客观为别人”,随即引发了一场长达半年、覆盖全国的关于人生观、价值观的大讨论。这一讨论不仅引发了人们的思考,也助长了个人主义的泛滥。与这场讨论直接相关的是( )

A.建立健全社会主义法律制度 B.颁布《公民道德建设实施纲要》

C.开展“五讲四美三热爱”活动 D.开展关于真理标准问题的讨论

2.物质文明建设与精神文明建设同步前行

C

"五讲四美"的口号一提出来,很快就为广大人民群众所接受,成为社会生活中一个公认的指导原则,适应改革开放后物质文明迅猛提升对精神文明建设的进一步要求。

逐渐成熟

爱国主义

20世纪90年代

03

1.从“法制”到“法治”

1997年十五大报告第一次提出“依法治国,建设社会主义法治国家”

法制是法治的基础和前提

法治是法制的立足点和归宿

1999年《中华人民共和国宪法修正案》

“法治”入宪

两者关系

一字之改,其对依法治国的重大意义在于,目标更明确,将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度建设,又重视国家法律制度的贯彻实施。

法治:是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法

2.爱国是每个公民首要的道德

社会风气创建

爱国主义教育

公民道德建设

1994年中共中央颁布《爱国主义教育实施纲要》,把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

2001年,中共中央颁布《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

思

考

点

提高全民族素质的基础性工程,

加强社会主义精神文明建设的核心内容

是社会主义精神文明建设的有效途径

爱国主义教育

是

社会主义精神文明建设的中心环节

精神文明建设的灵魂

思想道德建设

是

持续完善

社会主义

核心价值观

21世纪

04

2010年我国形成了中国特色社会主义法律体系;

2012年十八大以来全面依法治国进入一个新阶段。

1.社会主义法律体系的形成及持续完善

2004年《中华人民共和国宪法修正案》将“国家尊重和保障人权”写入宪法。

2018年《中华人民共和国宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法

2020年《中华人民共和国民法典》诞生

社会生活的百科全书

2.社会主义核心价值观的培育和践行

2006年,中共十六届六中全会

第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务

2007年,中共十七大

进一步把社会主义核心价值体系提到“社会主义意识形态的本质体现“的高度

国家层面:富强 民主 文明 和谐

社会层面:自由 平等 公正 法治

公民层面:爱国 敬业 诚信 友善

2012年,中共十八大 24字社会主义核心价值观

依法治国是最根本的治国方略,以德治国是在依法治国的基础上,对人们的思想道德提出的更高的要求。

以德治国与依法治国二者本质上是一致的,但属于不同的范畴。前者属于思想建设、精神文明,后者属于政治建设、政治文明。

以德治国与依法治国相互促进。依法治国方略的充分实现,有利于社会主义道德的推进,社会主义道德水平的普遍提高又必然促进社会主义依法治国的有效实现。

以德治国与依法治国

3

1

2

◎好书记杨善洲退休后义务植树造林22年

◎最美奋斗者黄大年—让中国正式进入“深地时代”

时 代 楷 模

今天受表彰的国家勋章和国家荣誉称号获得者,是千千万万为党和人民事业作出贡献的杰出人士的代表。他们身上生动体现了中华民族精神和社会主义核心价值观,他们的事迹和贡献将永远写在共和国史册上!

——习近平:在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上的讲话(2020.9.8)

在抗“疫”中彰显社会主义核心价值观

一、授予钟南山“共和国勋章”。

二、授予张伯礼、张定宇、陈薇(女)“人民英雄”国家荣誉称号。

【课堂思维导图】

初步奠基

法治建设进程

精神文明建设

严重破坏

形成体系

全面推进

转折时期

20世纪50年代颁布《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国土地改革法》等

“文化大革命”时期

十一届三中全会召开

“十六字”方针;1982年新宪法;十五大提出“依法治国”

2010年

中共“十八大”以来

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共“十八大”以来

健康向上;热爱党、热爱社会主义;关心集体、无私奉献、全心全意

“五讲四美三热爱”

爱国主义教育

社会主义核心价值观

结束语

“小智治事,中智用人,大智立法。”法律难以规范的领域,道德可以发挥作用,而道德无力约束的行为,法律则可以给予惩戒。

自古以来,从孔子提出“宽猛相济”,到荀子提出“隆礼重法”,到汉代董仲舒强调“阳为德,阴为刑”;再到宋元明清时期一直延续德法合治,都体现更麻烦了德治与法治相结合的治国之道。

1

治国凭圭臬(guī niè,古代测日影、正四时和测度土地的仪器,比喻准则和法度),安邦靠准绳。唯有“法”才能安天下。国无德不兴,人无德不立。唯有“德”才能润人心。当代中国的法治与精神文明建设,如车之两轮、鸟之双翼,不可偏废。法律是成文的道德,道德是内心的法律,二者缺一不可。

2

法律要发挥作用,需要全社会信仰法律。

而法律信仰的形成,离不开法治文化的滋养和熏陶。真正管用而有效的法律,不只写在纸上,更要写在人们心里。

“法律必须被信仰,否则它将形同虚设。”

——伯尔曼著, 梁治平译《法律与宗教》

弘扬法治文化,是深化精神文明建设的必由之路。

——习近平

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

概念解读

法制:是法律制度的简称;

法治:是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法,用法律科学管理;

两者关系:法制是法治的基础和前提条件,要实行法治必须具有完备的法制;法治是法制的立足点和归宿,法制的发展前途必然是最终实现法治。

就是通过思想道德建设和教育科学文化建设,全面提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设主要表现为思想道德建设、教育科学文化建设,为物质文明的发展提供思想保证、精神动力和智力支持。

时空坐标

法制进程

精神文明

1949

1954

1966

1976

1980

1990

1997

2001

2000

2004

2010

2006

2012

奠定法治建设之基

遭到“文革”破坏

“五讲四美三热爱”

1982年宪法

爱国主义教育

提出建立 法治国家

《公民道德实施纲要》

“国家尊重和保障人权”入宪

提出建立社会主义核心价值体系

形成社会主义特色法律体系

形成社会主义核心价值观

中共十八大以后全面依法治国

新中国成立

改革开放

20世纪90年代

21世纪

法治

精神文明

目

录

社会主义

核心价值观

CONTENTS

建章立制

无私奉献

新中国成立后

01

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议,开始了中华人民共和国法治建设的历程

1.新中国社会主义法制的初创时期

法制:是法律制度的简称

1949《共同纲领》

是建国初期中华人民共和国政府的施政纲领并起到临时宪法作用,确定了中华人民共和国的性质任务及各方面的总方针、政策和原则。

1954宪法等一系列法律的出台,

初步奠定中国法治建设的基础

1950年4月13日

1950年6月30日

特点:法律集中在政治领域,主要是建章立制。

2.社会主义革命和建设时期的精神风貌

◎解放军好战士 雷锋

“把别人的困难当成自己的困难,把同志的愉快看成自己的幸福。”

——《雷锋日记》

“宁肯少活二十年,

拼命也要拿下大油田!”

◎党的好干部

河南兰考县委书记焦裕禄

"亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献"

◎钢铁战线上的劳模孟泰

◎全国劳动模范

掏粪工人时传祥

◎数学家华罗庚

◎地质学家李四光

面对百废待兴、物质匮乏的困难局面,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,涌现出大批英雄模范集体和个人。这些英雄模范人物所体现出来的最突出的共同时代精神是( )

A.实事求是 B.崇尚节俭

C.无私奉献 D.勇于创新

激发全国人民的热情和干劲

他曾不顾腿伤跳进泥浆,用身体搅拌泥浆压井喷,成为我国石油工人艰苦创业的一面旗帜。

C

乔石谈文革

“为何文革能泛滥十年,因为“我们”没有注意改进民主和法制。正因为这个惨痛教训,中国从70年代末开始注重法制,强调长治久安,以法治国。”

哥德尔斯问:“那么,按照中国的社会主义民主法制理念,到底是党大还是法大?Will the law ultimately be above the Party , or the Party above the law ”

乔石的回答是:“任何组织和个人不能凌驾宪法和法律之上。”

——1997年,哥德尔斯在人民大会堂专访乔石(人大常委会委员长)。

“过去,我们对法制讲得比较多,对民主讲得少一些。我们一些同志习惯于用简单的办法处理问题,一讲民主就怕麻烦。要认真总结这次换届选举的经验,研究怎样使选举更民主一些,程序更完备一些。”——乔石在八届全国人大常委会第二次会议上的讲话

曾任全国人大常委会委员长,中共第十二届中央政治局委员、常委、中央书记处书记,第十四届中央政治局委员、常委。

重新确立

五讲四美

改革开放初

02

1.改革开放初期社会主义法制的重新确立

1978年12月邓小平在中央工作会议上提出

十六字方针写入了1978年12月22日通过的中共十一届三中全会公报中,为社会主义法制建设开启了崭新征程。

作用:①营造和谐稳定社会环境,为改革开放提供保障和服务;

②立法为改革开放提供法治动力,让改革开放于法有据。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

54年宪法

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

82年宪法

思考:五四宪法与八二宪法的不同?

加强人民当家作主的制度保障

P58页 学习拓展

从法理上讲,先有公民的权利,然后根据公民的授权产生国家机构。我国的一切权力属于人民,没有人民的授权,国家机构就失去了权力的基础和来源。因此,宪法在体例设计上要体现这一原则。

“比较”是历史学习、研究中的一种重要方法。下列选项中①②③对应正确的是( )

A.①解放战争胜利发展②正式确定人民代表大会制度③新时期治国安邦的总章程

B.①新中国成立后②规定新民主主义的国家性质③社会主义法律体系形成

C.①解放战争胜利发展②正式确定人民代表大会制度③社会主义法律体系形成

D.①三大战役胜利②规定新民主主义的国家性质③新时期治国安邦的总章程

A

共同纲领· 五四宪法·八二宪法

1980年5月,《中国青年》杂志发表了一封署名为“潘晓”的读者来信《人生的路呵,怎么越走越窄?》,来信提出“主观为自己,客观为别人”,随即引发了一场长达半年、覆盖全国的关于人生观、价值观的大讨论。这一讨论不仅引发了人们的思考,也助长了个人主义的泛滥。与这场讨论直接相关的是( )

A.建立健全社会主义法律制度 B.颁布《公民道德建设实施纲要》

C.开展“五讲四美三热爱”活动 D.开展关于真理标准问题的讨论

2.物质文明建设与精神文明建设同步前行

C

"五讲四美"的口号一提出来,很快就为广大人民群众所接受,成为社会生活中一个公认的指导原则,适应改革开放后物质文明迅猛提升对精神文明建设的进一步要求。

逐渐成熟

爱国主义

20世纪90年代

03

1.从“法制”到“法治”

1997年十五大报告第一次提出“依法治国,建设社会主义法治国家”

法制是法治的基础和前提

法治是法制的立足点和归宿

1999年《中华人民共和国宪法修正案》

“法治”入宪

两者关系

一字之改,其对依法治国的重大意义在于,目标更明确,将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度建设,又重视国家法律制度的贯彻实施。

法治:是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法

2.爱国是每个公民首要的道德

社会风气创建

爱国主义教育

公民道德建设

1994年中共中央颁布《爱国主义教育实施纲要》,把爱国主义教育作为加强精神文明建设的基础工程加以推进。

2001年,中共中央颁布《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

思

考

点

提高全民族素质的基础性工程,

加强社会主义精神文明建设的核心内容

是社会主义精神文明建设的有效途径

爱国主义教育

是

社会主义精神文明建设的中心环节

精神文明建设的灵魂

思想道德建设

是

持续完善

社会主义

核心价值观

21世纪

04

2010年我国形成了中国特色社会主义法律体系;

2012年十八大以来全面依法治国进入一个新阶段。

1.社会主义法律体系的形成及持续完善

2004年《中华人民共和国宪法修正案》将“国家尊重和保障人权”写入宪法。

2018年《中华人民共和国宪法修正案》把习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法

2020年《中华人民共和国民法典》诞生

社会生活的百科全书

2.社会主义核心价值观的培育和践行

2006年,中共十六届六中全会

第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务

2007年,中共十七大

进一步把社会主义核心价值体系提到“社会主义意识形态的本质体现“的高度

国家层面:富强 民主 文明 和谐

社会层面:自由 平等 公正 法治

公民层面:爱国 敬业 诚信 友善

2012年,中共十八大 24字社会主义核心价值观

依法治国是最根本的治国方略,以德治国是在依法治国的基础上,对人们的思想道德提出的更高的要求。

以德治国与依法治国二者本质上是一致的,但属于不同的范畴。前者属于思想建设、精神文明,后者属于政治建设、政治文明。

以德治国与依法治国相互促进。依法治国方略的充分实现,有利于社会主义道德的推进,社会主义道德水平的普遍提高又必然促进社会主义依法治国的有效实现。

以德治国与依法治国

3

1

2

◎好书记杨善洲退休后义务植树造林22年

◎最美奋斗者黄大年—让中国正式进入“深地时代”

时 代 楷 模

今天受表彰的国家勋章和国家荣誉称号获得者,是千千万万为党和人民事业作出贡献的杰出人士的代表。他们身上生动体现了中华民族精神和社会主义核心价值观,他们的事迹和贡献将永远写在共和国史册上!

——习近平:在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上的讲话(2020.9.8)

在抗“疫”中彰显社会主义核心价值观

一、授予钟南山“共和国勋章”。

二、授予张伯礼、张定宇、陈薇(女)“人民英雄”国家荣誉称号。

【课堂思维导图】

初步奠基

法治建设进程

精神文明建设

严重破坏

形成体系

全面推进

转折时期

20世纪50年代颁布《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国土地改革法》等

“文化大革命”时期

十一届三中全会召开

“十六字”方针;1982年新宪法;十五大提出“依法治国”

2010年

中共“十八大”以来

社会主义革命和建设时期

20世纪80年代

20世纪90年代

中共“十八大”以来

健康向上;热爱党、热爱社会主义;关心集体、无私奉献、全心全意

“五讲四美三热爱”

爱国主义教育

社会主义核心价值观

结束语

“小智治事,中智用人,大智立法。”法律难以规范的领域,道德可以发挥作用,而道德无力约束的行为,法律则可以给予惩戒。

自古以来,从孔子提出“宽猛相济”,到荀子提出“隆礼重法”,到汉代董仲舒强调“阳为德,阴为刑”;再到宋元明清时期一直延续德法合治,都体现更麻烦了德治与法治相结合的治国之道。

1

治国凭圭臬(guī niè,古代测日影、正四时和测度土地的仪器,比喻准则和法度),安邦靠准绳。唯有“法”才能安天下。国无德不兴,人无德不立。唯有“德”才能润人心。当代中国的法治与精神文明建设,如车之两轮、鸟之双翼,不可偏废。法律是成文的道德,道德是内心的法律,二者缺一不可。

2

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理