10《苏武传》教学设计统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 10《苏武传》教学设计统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 20.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-01 09:22:44 | ||

图片预览

文档简介

《苏武传》教学设计

【教学目标】

文化自信:了解、尊重历史,继承和弘扬中华优秀传统文化,提升对中华文化的认同感、自豪感、增强文化自信。

语言运用:关注作者精于剪裁、善用对比,灵活选取典型语言等高超的叙事艺术。

思维能力:研习史传作品《苏武传》,领略苏武的人物风采,总结苏武的形象特点。

审美鉴赏:理解史家对笔下人物的认识和评价,品味文中体现的史学价值。

【教学重点】

研习史传作品《苏武传》,领略苏武的人物风采,总结苏武的形象特点

【教学难点】

关注作者精于剪裁、善用对比,灵活选取典型语言等高超的叙事艺术

【教学课时】1课时

【教学过程】

导入

1.直接呈现课本插图导入。

学生观察插图,对应文本内容,陈述相关依据。

旄节:以竹为杆,上缀以牦牛尾,是使者所持的凭证,其长八尺。“邹忌修八尺有余”,节有一人高。

2.羊:苏武到北海牧羊。

设疑导入课题。

【设计意图】从课本插图入手,引导学生关注文本。

【任务一】画错了?

有同学对课本插图“苏武牧羊”产生质疑,认为其存在谬误,你认为呢?请结合文本进行探讨。

预设:

(一)旄节存疑:

1.“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”,更能表现苏武牧羊时的艰难处境但仍坚守信念。旄节是苏武的精神支柱。

2.饱满的旄节可以是他刚到北海之时,耗牛毛的饱满,并且在插图中始终向上,代表坚定不移的信念。

(二)人物形象存疑:

1.苏武在北海断饮食、绝吃喝、卧啮雪、咽旃毛、吃草实,应该是一个瘦骨嶙峋的形象。

2.而画者笔锋坚硬,塑造人物棱角分明,是像坚石一样的人物,如此形象奇古伟岸,表现其不屈的精神。

【设计意图】温故知新,回忆重要场景,感受苏武的人物形象。

【任务二】我来画......

小组讨论可以选择哪些经典场景来插图?结合文本品析。

预设:

通过“两次自杀”和“两次劝降”这两幅经典场景来画插图,展现大国使者的形象。

(一)诵读对比两次自杀

武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国。”

武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”

活动一:

l 删掉副词“重”进行诵读,品析不同。

原句:武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国。”

诵读一:武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,负国。”

诵读二:苏武说:“事情发展到如此地步,一定会牵连我,被审讯侮辱才死,更加对不起国家。”

预设:

副词:重,更加,程度副词,表示程度上又深了一层或者数量上进一步增加或减少。

表明负国原因有二:一是显性的,被审讯侮辱而死,丢掉使团威严、大汉国威;二是隐性的,作为正使没有及时发现制止张胜的错误行为,导致这趟和平文明之旅的使命不能完成。已是死局,无法翻盘。故而选择自杀。一个使团的正使率先垂范,杀身成仁,舍身取义。

我们能够发现,这个句子因为“重”这个程度副词的加入,使句子语气强烈,但是原句却使用的是“,和。”,表达不出强烈情感,因此,我们在读的时候需要表达出斩钉截铁的意思。

【设计意图】苏武-大国使者的形象,根据学习提示中的“不待论断而于序事之中即见其指”来看,需要紧抓苏武的言、行来品析其形象。

l 删掉“虽”

原句:武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”

诵读一:武谓惠等:“屈节辱命,生,何面目以归汉!”

诵读二:苏武对常惠等人说:“污损了节操,辜负了使命,即使活了下来,又有什么脸面回大汉呢!”

预设:

连词:虽,即使,表示假设的让步。说明在苏武心中没想过活。污损了节操、辜负了使命,一个是个人,一个是国家,都没有活下去的理由了。在苏武心中,个人节操和国家大义是超过生死的。

诵读时应读的肝肠寸断和大义凛然一些。

【设计意图】高中阶段所学基本是浅易文言文。所以在提升阅读兴趣的同时,注意多角度、综合的品析文言文,从两个词汇的删减中品读作者的意图。

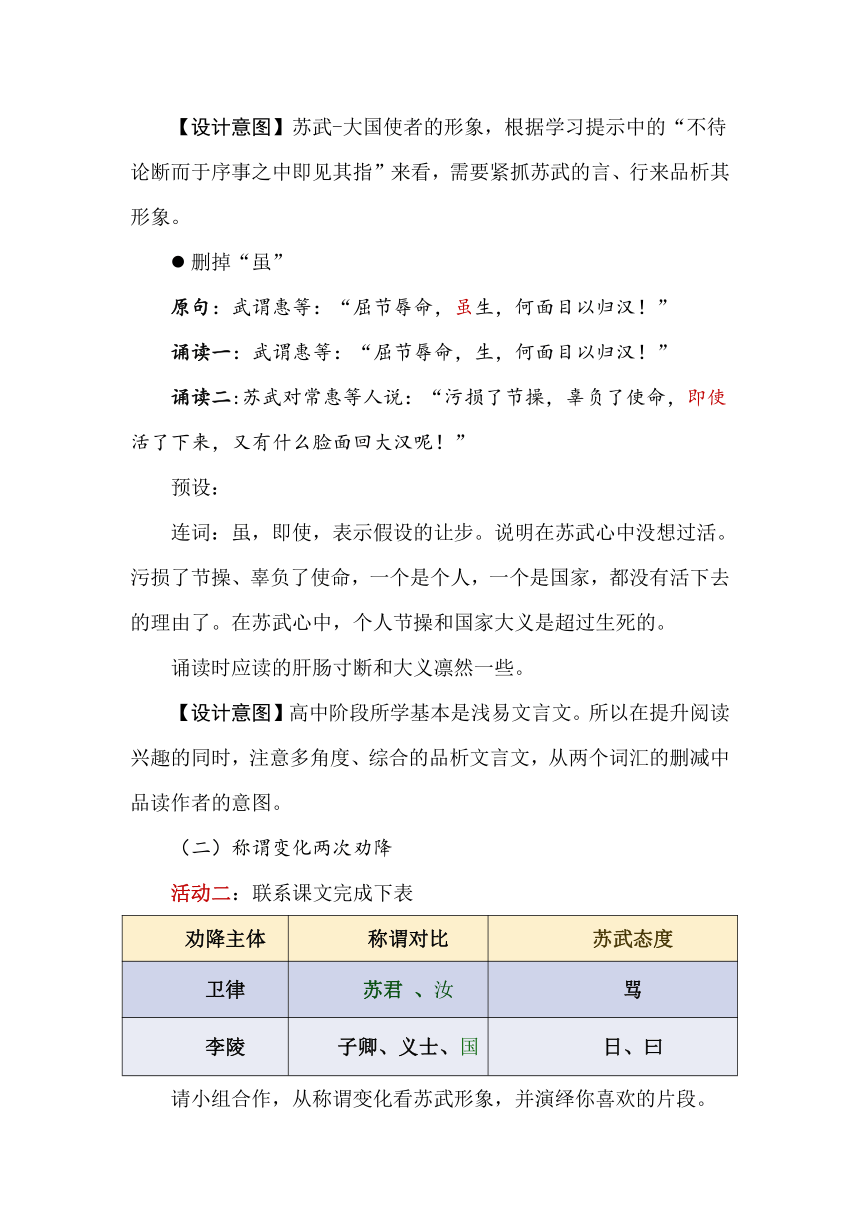

(二)称谓变化两次劝降

活动二:联系课文完成下表

劝降主体 称谓对比 苏武态度

卫律 苏君 、汝 骂

李陵 子卿、义士、国 日、曰

请小组合作,从称谓变化看苏武形象,并演绎你喜欢的片段。

【设计意图】人物言行受心理影响。所以从称谓变化看卫律、李陵、苏武的形象特点。

Pk1:苏君vs汝——利vs义

苏君:“君”是指才德出众之人。而卫律称苏武为“君”有奉承讨好之意之外还表示自己尚才尚德,但实际上又与之言行相悖,令人不齿。

汝:毫不留情,直接指出卫律的本质是一个叛徒,丧失人伦道德之人;二是指出卫律的险恶用心;三是警告卫律杀使者的后果——体现苏武高超的外交语言

Pk2:子卿vs王vs义士——情vs义

子卿:苏武的字,古人称字是平辈之间,表示亲切和尊敬。二人是故交,所以李陵的出发点是情。

王:苏武称“王”,拉开二人距离的同时极具讽刺,同时表示自己忠心不二,蒙受国家大恩,理应报恩;意志坚定,事君如事父。

而这条忠义之路,李陵是走不下去了,故而称“义士”!

【设计意图】称谓变化品析之后的演绎,加深学生对文段的理解和人物形象的认识。

【探究】画与不画?

活动三:请阅读以下文字,谈谈你的感悟。

“武与副中郎将张胜及假吏常惠等募士斥候百余人俱”(去)

“前以降及物故,凡随武还者九人”(回)

资料补充:

常惠年轻时家里贫寒,自告奋勇应募,作为苏武的副使出使匈奴,被扣留十九年。汉昭帝时回国,封为光禄大夫。出使乌孙,击败匈奴,被封为长罗侯。常惠诛杀杀害汉使的龟兹贵人姑翼,之后为典属国。汉宣帝时为右将军,汉元帝时去世,谥号壮武侯。

用几个字总结常惠在出使匈奴的经历。

止-哭-各置他所-密报汉使

根据资料总结常惠的一生进行对比。

家贫-应募-出使-止-哭-各置他所-密报汉使-归国-光禄大夫-出使乌孙-击败匈奴-长罗侯-典属国-右将军-壮武侯

总结:

常惠是苏武使团中无名英雄的代表。这些人也都是和苏武一样坚贞忠诚的英雄。如果说苏武在北海受的是饥寒困顿、罕见人烟之苦,那么常惠等人则可能经历的是牢狱囚笞、苦役繁重以及奴役折辱、丧失自由之苦,他们中的很多人死于十九年的折磨。他们付出的代价同样惨重,他们的坚持同样感天动地。精神的传承,不止常惠,还有那些无名英雄。

【设计意图】以文字精练、典雅著称的班固,却在文章之中让常惠出现7次,让人深思。设置此环节,一是对大国使者精神传承的体现,二是意在让学生们以课本为基,关照课本之外的知识。

【任务三】对比作画,展现人物精神

活动四:本单元以史传为主,各类历史人物身上的光辉普照大地。屈原的投江明志,苏武的忍辱求生都被视为爱国典范,但一死一生。这是否反映了中国文化中的“舍生取义”与“留身待时”两种价值观的矛盾统一?

预设:

屈原“舍身取义”之因:一是时代的洪流无法阻挡;二是楚国内部屈原的境遇--怀王疏远,小人离间;三是屈原自身是儒家“忠”核心理念的典型代表---因身份而责无旁贷的责任、对楚国深深的眷恋、自己明志于世的坚守。

苏武“留身待时”之由:一是汉王朝的中原大一统,接连讨伐匈奴,苏武对国家的信任;二是自身本就清白且不屑于妥协投降;三是意志坚强,持节坚守彰显汉朝威严,可以坚守到底,是道家“韧”的体现。

而儒家的“忠”和道家的“韧”在此绝无冲突。二者的选择虽不一,但都是在爱国情怀的指引下,做出自己认为最正确的选择。同样的,这样的选择也给了我们诸多的启示:拥有正确的是非观,无论在什么境遇之下,都会做出最正确的选择。

课堂小结:

苏武的形象何以跨越千年仍撼动人心?因为他不仅是持节牧羊的孤勇者,更是华夏精神的一座丰碑。班固以史笔刻画“不待论断而于序事中见其指”,让我们从细节中窥见忠诚、坚韧与信仰的力量。课后请大家思考:若你身处绝境,会如何守护心中的“旄节”?

作业设计:

1.作业内容:《历史人物纵横谈》请以第三单元的历史人物为依据

2.作业形式:议论文、思维导图、研究报告、人物简报等形式

3.作业要点:人物大事记/人物魅力或教训/时代意义

板书设计:

苏武传

苏武 常惠 青年

【教学目标】

文化自信:了解、尊重历史,继承和弘扬中华优秀传统文化,提升对中华文化的认同感、自豪感、增强文化自信。

语言运用:关注作者精于剪裁、善用对比,灵活选取典型语言等高超的叙事艺术。

思维能力:研习史传作品《苏武传》,领略苏武的人物风采,总结苏武的形象特点。

审美鉴赏:理解史家对笔下人物的认识和评价,品味文中体现的史学价值。

【教学重点】

研习史传作品《苏武传》,领略苏武的人物风采,总结苏武的形象特点

【教学难点】

关注作者精于剪裁、善用对比,灵活选取典型语言等高超的叙事艺术

【教学课时】1课时

【教学过程】

导入

1.直接呈现课本插图导入。

学生观察插图,对应文本内容,陈述相关依据。

旄节:以竹为杆,上缀以牦牛尾,是使者所持的凭证,其长八尺。“邹忌修八尺有余”,节有一人高。

2.羊:苏武到北海牧羊。

设疑导入课题。

【设计意图】从课本插图入手,引导学生关注文本。

【任务一】画错了?

有同学对课本插图“苏武牧羊”产生质疑,认为其存在谬误,你认为呢?请结合文本进行探讨。

预设:

(一)旄节存疑:

1.“杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落”,更能表现苏武牧羊时的艰难处境但仍坚守信念。旄节是苏武的精神支柱。

2.饱满的旄节可以是他刚到北海之时,耗牛毛的饱满,并且在插图中始终向上,代表坚定不移的信念。

(二)人物形象存疑:

1.苏武在北海断饮食、绝吃喝、卧啮雪、咽旃毛、吃草实,应该是一个瘦骨嶙峋的形象。

2.而画者笔锋坚硬,塑造人物棱角分明,是像坚石一样的人物,如此形象奇古伟岸,表现其不屈的精神。

【设计意图】温故知新,回忆重要场景,感受苏武的人物形象。

【任务二】我来画......

小组讨论可以选择哪些经典场景来插图?结合文本品析。

预设:

通过“两次自杀”和“两次劝降”这两幅经典场景来画插图,展现大国使者的形象。

(一)诵读对比两次自杀

武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国。”

武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”

活动一:

l 删掉副词“重”进行诵读,品析不同。

原句:武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国。”

诵读一:武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,负国。”

诵读二:苏武说:“事情发展到如此地步,一定会牵连我,被审讯侮辱才死,更加对不起国家。”

预设:

副词:重,更加,程度副词,表示程度上又深了一层或者数量上进一步增加或减少。

表明负国原因有二:一是显性的,被审讯侮辱而死,丢掉使团威严、大汉国威;二是隐性的,作为正使没有及时发现制止张胜的错误行为,导致这趟和平文明之旅的使命不能完成。已是死局,无法翻盘。故而选择自杀。一个使团的正使率先垂范,杀身成仁,舍身取义。

我们能够发现,这个句子因为“重”这个程度副词的加入,使句子语气强烈,但是原句却使用的是“,和。”,表达不出强烈情感,因此,我们在读的时候需要表达出斩钉截铁的意思。

【设计意图】苏武-大国使者的形象,根据学习提示中的“不待论断而于序事之中即见其指”来看,需要紧抓苏武的言、行来品析其形象。

l 删掉“虽”

原句:武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”

诵读一:武谓惠等:“屈节辱命,生,何面目以归汉!”

诵读二:苏武对常惠等人说:“污损了节操,辜负了使命,即使活了下来,又有什么脸面回大汉呢!”

预设:

连词:虽,即使,表示假设的让步。说明在苏武心中没想过活。污损了节操、辜负了使命,一个是个人,一个是国家,都没有活下去的理由了。在苏武心中,个人节操和国家大义是超过生死的。

诵读时应读的肝肠寸断和大义凛然一些。

【设计意图】高中阶段所学基本是浅易文言文。所以在提升阅读兴趣的同时,注意多角度、综合的品析文言文,从两个词汇的删减中品读作者的意图。

(二)称谓变化两次劝降

活动二:联系课文完成下表

劝降主体 称谓对比 苏武态度

卫律 苏君 、汝 骂

李陵 子卿、义士、国 日、曰

请小组合作,从称谓变化看苏武形象,并演绎你喜欢的片段。

【设计意图】人物言行受心理影响。所以从称谓变化看卫律、李陵、苏武的形象特点。

Pk1:苏君vs汝——利vs义

苏君:“君”是指才德出众之人。而卫律称苏武为“君”有奉承讨好之意之外还表示自己尚才尚德,但实际上又与之言行相悖,令人不齿。

汝:毫不留情,直接指出卫律的本质是一个叛徒,丧失人伦道德之人;二是指出卫律的险恶用心;三是警告卫律杀使者的后果——体现苏武高超的外交语言

Pk2:子卿vs王vs义士——情vs义

子卿:苏武的字,古人称字是平辈之间,表示亲切和尊敬。二人是故交,所以李陵的出发点是情。

王:苏武称“王”,拉开二人距离的同时极具讽刺,同时表示自己忠心不二,蒙受国家大恩,理应报恩;意志坚定,事君如事父。

而这条忠义之路,李陵是走不下去了,故而称“义士”!

【设计意图】称谓变化品析之后的演绎,加深学生对文段的理解和人物形象的认识。

【探究】画与不画?

活动三:请阅读以下文字,谈谈你的感悟。

“武与副中郎将张胜及假吏常惠等募士斥候百余人俱”(去)

“前以降及物故,凡随武还者九人”(回)

资料补充:

常惠年轻时家里贫寒,自告奋勇应募,作为苏武的副使出使匈奴,被扣留十九年。汉昭帝时回国,封为光禄大夫。出使乌孙,击败匈奴,被封为长罗侯。常惠诛杀杀害汉使的龟兹贵人姑翼,之后为典属国。汉宣帝时为右将军,汉元帝时去世,谥号壮武侯。

用几个字总结常惠在出使匈奴的经历。

止-哭-各置他所-密报汉使

根据资料总结常惠的一生进行对比。

家贫-应募-出使-止-哭-各置他所-密报汉使-归国-光禄大夫-出使乌孙-击败匈奴-长罗侯-典属国-右将军-壮武侯

总结:

常惠是苏武使团中无名英雄的代表。这些人也都是和苏武一样坚贞忠诚的英雄。如果说苏武在北海受的是饥寒困顿、罕见人烟之苦,那么常惠等人则可能经历的是牢狱囚笞、苦役繁重以及奴役折辱、丧失自由之苦,他们中的很多人死于十九年的折磨。他们付出的代价同样惨重,他们的坚持同样感天动地。精神的传承,不止常惠,还有那些无名英雄。

【设计意图】以文字精练、典雅著称的班固,却在文章之中让常惠出现7次,让人深思。设置此环节,一是对大国使者精神传承的体现,二是意在让学生们以课本为基,关照课本之外的知识。

【任务三】对比作画,展现人物精神

活动四:本单元以史传为主,各类历史人物身上的光辉普照大地。屈原的投江明志,苏武的忍辱求生都被视为爱国典范,但一死一生。这是否反映了中国文化中的“舍生取义”与“留身待时”两种价值观的矛盾统一?

预设:

屈原“舍身取义”之因:一是时代的洪流无法阻挡;二是楚国内部屈原的境遇--怀王疏远,小人离间;三是屈原自身是儒家“忠”核心理念的典型代表---因身份而责无旁贷的责任、对楚国深深的眷恋、自己明志于世的坚守。

苏武“留身待时”之由:一是汉王朝的中原大一统,接连讨伐匈奴,苏武对国家的信任;二是自身本就清白且不屑于妥协投降;三是意志坚强,持节坚守彰显汉朝威严,可以坚守到底,是道家“韧”的体现。

而儒家的“忠”和道家的“韧”在此绝无冲突。二者的选择虽不一,但都是在爱国情怀的指引下,做出自己认为最正确的选择。同样的,这样的选择也给了我们诸多的启示:拥有正确的是非观,无论在什么境遇之下,都会做出最正确的选择。

课堂小结:

苏武的形象何以跨越千年仍撼动人心?因为他不仅是持节牧羊的孤勇者,更是华夏精神的一座丰碑。班固以史笔刻画“不待论断而于序事中见其指”,让我们从细节中窥见忠诚、坚韧与信仰的力量。课后请大家思考:若你身处绝境,会如何守护心中的“旄节”?

作业设计:

1.作业内容:《历史人物纵横谈》请以第三单元的历史人物为依据

2.作业形式:议论文、思维导图、研究报告、人物简报等形式

3.作业要点:人物大事记/人物魅力或教训/时代意义

板书设计:

苏武传

苏武 常惠 青年