人教版六年级下册数学3.1《圆柱的表面积(1)》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版六年级下册数学3.1《圆柱的表面积(1)》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 205.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-01 20:56:48 | ||

图片预览

文档简介

六年级《圆柱的表面积(1)》教学设计

一、教学目标

学生能理解圆柱表面积的含义,掌握圆柱侧面积和表面积的计算方法,能正确运用公式计算圆柱的侧面积和表面积。

通过观察、操作、分析和推理等活动,培养学生的空间观念和推理能力,提高学生解决实际问题的能力。

让学生在自主探究和合作交流中体验成功的喜悦,感受数学与生活的紧密联系,激发学生学习数学的兴趣。

二、教学重难点

重点:理解圆柱侧面积和表面积的概念,掌握圆柱侧面积和表面积的计算方法,并能运用公式解决实际问题。

难点:圆柱侧面积计算公式的推导过程,以及在实际情境中准确运用公式计算圆柱的表面积。

三、教材分析

“圆柱的表面积(1)” 是小学数学六年级下册的重要内容。在此之前,学生已经认识了圆柱的基本特征,掌握了圆的周长和面积的计算方法,这为学习圆柱的表面积奠定了基础。本节课主要引导学生探究圆柱侧面积和表面积的计算方法,通过将圆柱侧面展开转化为熟悉的长方形、平行四边形等图形,渗透转化的数学思想。同时,圆柱表面积的知识在日常生活和生产中有着广泛的应用,如圆柱形物体的包装、油漆面积计算等,学好这部分内容有助于提高学生解决实际问题的能力,也为后续学习圆柱的体积等知识做好铺垫。

四、课时分析

本节内容安排 1 课时完成。在这 1 课时中,需要引导学生经历圆柱侧面积计算公式的推导过程,理解圆柱表面积的含义,掌握计算方法,并通过练习巩固所学知识,提高学生运用知识解决实际问题的能力。由于圆柱侧面积计算公式的推导是教学的难点,在教学过程中要给予学生充分的时间进行操作、思考和交流,确保学生理解公式的由来。

五、教学过程

(一)情境引问题

同学们,在生活中我们经常会见到各种各样的圆柱。现在老师有一个问题,如果要在一个圆柱的表面涂上颜色,那涂颜色的面积是多少呢?

大家想一想,这其实就是在求什么呢?给学生一些思考时间,鼓励他们大胆发表自己的想法。通过这个实际问题,引发学生的思考,从而引出本节课的主题 —— 圆柱的表面积。

(二)探究明概念

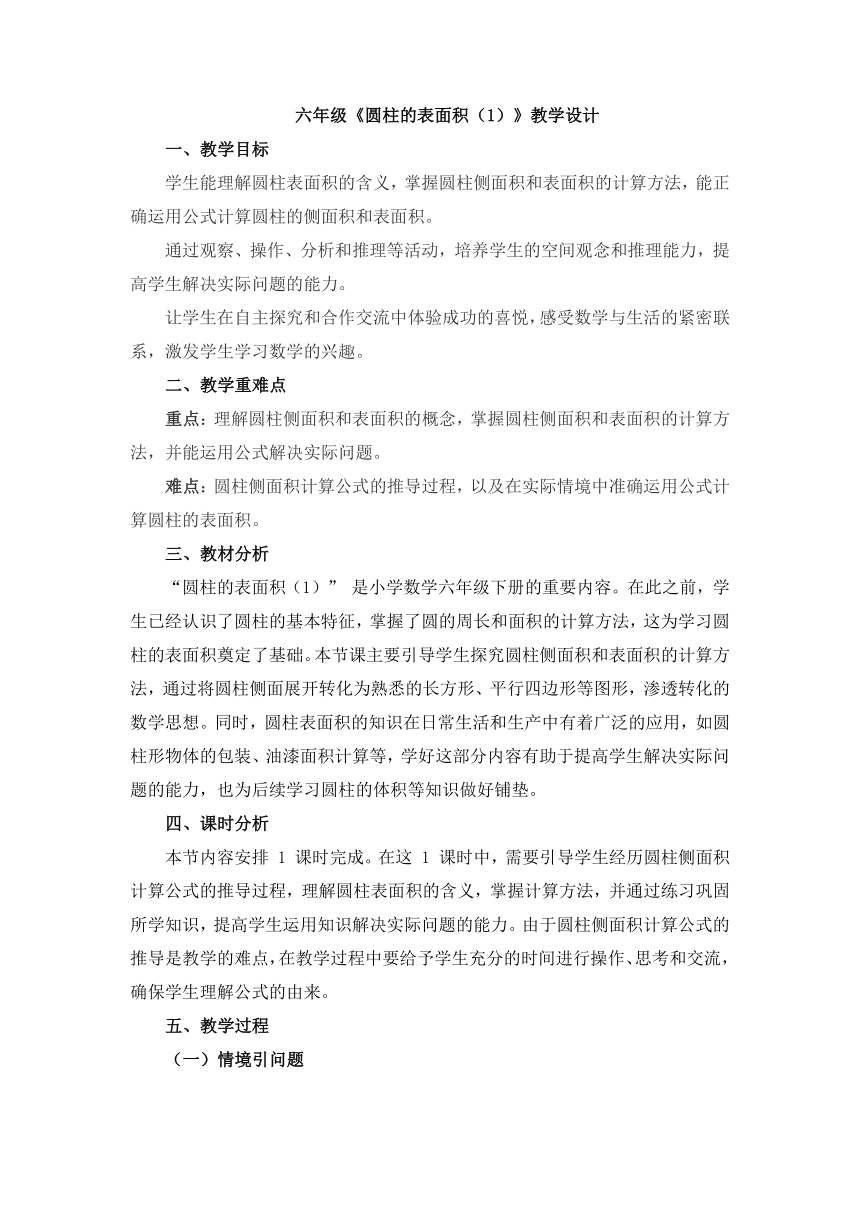

引导学生回顾圆柱的组成部分,提问:“我们之前学习过圆柱,谁能说一说圆柱的表面是由哪几部分组成的?” 让学生积极回答,明确圆柱的表面由两个底面和一个侧面组成。

组织学生思考如何求圆柱的表面积。可以让学生先自己想一想,然后在小组内交流讨论。讨论结束后,邀请小组代表发言,分享小组的讨论结果。

在学生讨论的基础上,引导学生总结出圆柱的表面积计算公式:圆柱的表面积=圆柱的侧面积+两个底面的面积。教师可以通过提问的方式,帮助学生理解这个公式,如:“为什么圆柱的表面积是侧面积加上两个底面的面积呢?” 让学生深入理解表面积的概念。

(三)推导得公式

引导学生探究圆柱侧面积的计算方法。让学生拿出事先准备好的圆柱形物体,尝试将其侧面展开,观察展开后的图形与圆柱之间的关系。

组织学生进行小组交流,讨论展开后的图形是什么形状,以及这个图形的各部分与圆柱的关系。在小组交流过程中,教师巡视各小组,了解学生的讨论情况,并适时给予指导。

邀请小组代表上台展示展开后的图形,并讲解图形各部分与圆柱的对应关系。

学生可能会发现圆柱的侧面展开后是一个长方形(或平行四边形、正方形),长方形的长(或平行四边形的底)等于圆柱底面的周长,长方形的宽(或平行四边形的高)等于圆柱的高。

根据学生的发现,引导学生推导圆柱侧面积的计算公式。以长方形为例,因为长方形的面积=长 × 宽,所以圆柱的侧面积=圆柱的底面周长 × 高。同样地,对于平行四边形和正方形展开的情况,也可以推导出相同的公式。

让学生用字母表示圆柱侧面积的计算公式。已知半径为 r,直径为 d,高为 h,周长为 C,则 S 侧 = Ch = πdh = 2πrh。教师可以通过举例的方式,帮助学生理解这些公式的运用,如:已知圆柱底面半径为 3cm,高为 5cm,让学生计算圆柱的侧面积。

(四)练习促巩固

出示题目:一个圆柱形罐头的侧面贴着商标纸,圆柱底面半径是 5cm,高是 10cm。这张商标纸的面积是多少?让学生独立思考,运用所学公式进行计算。计算完成后,同桌之间互相检查计算过程和结果。

请一位学生上台板演计算过程:3.14×5×2×10=314 (cm )。教师对学生的板演进行点评,强调计算过程的规范性和准确性。

提出 “想一想” 的问题:表面积和侧面积有什么不同?让学生结合之前所学的知识,进行思考和回答。引导学生明确侧面积是表面积的一部分,表面积还包括两个底面积,并用字母公式表示为:S 表=S 侧+2S 底。

出示练习题,让学生计算各圆柱的侧面积和表面积:

求下面各圆柱的侧面积。

1、底面周长是 1.6m,高是 0.7m。

2、底面半径是 3.2dm,高是 5dm。

求下面各圆柱的表面积。(单位:cm)

1、底面直径 40cm,高 3cm。

2、底面直径 4cm,高 8cm。

3、底面直径 18cm,高 15cm。

让学生独立完成这些练习题,教师巡视,及时发现学生在计算过程中出现的问题,并给予个别指导。练习结束后,选取部分学生的作业进行展示和点评,对学生的错误进行纠正,强调计算过程中的注意事项,如单位的统一、公式的正确运用等。

(五)总结提能力

引导学生回顾本节课所学的内容,提问:“同学们,通过今天的学习,你们有哪些收获呢?” 让学生自由发言,分享自己在本节课中学到的知识和方法。

教师对学生的发言进行总结,强调圆柱表面积和侧面积的概念、计算公式,以及在推导公式过程中运用的转化思想。同时,鼓励学生在今后的学习中,要善于观察、思考,运用所学知识解决生活中的实际问题。

布置课后作业:让学生寻找生活中至少两个圆柱形物体,测量相关数据,计算它们的表面积和侧面积,并记录下来。通过这个作业,让学生进一步巩固所学知识,提高学生运用数学知识解决实际问题的能力,同时感受数学与生活的紧密联系。

六、教学反思

在本节课的教学过程中,通过创设实际情境引出问题,激发了学生的学习兴趣和探究欲望。在探究圆柱侧面积计算公式的过程中,让学生自主操作、观察、思考和交流,充分发挥了学生的主体作用,培养了学生的空间观念和推理能力。在练习环节,通过有针对性的练习题,帮助学生巩固了所学知识,提高了学生运用公式解决实际问题的能力。但在教学过程中,也发现部分学生在理解圆柱侧面积计算公式的推导过程时存在困难,在今后的教学中,需要加强对这部分学生的指导,给予他们更多的时间和机会进行操作和思考。同时,在教学练习中,可以增加一些拓展性的题目,满足不同层次学生的学习需求,进一步提高学生的数学思维能力。

一、教学目标

学生能理解圆柱表面积的含义,掌握圆柱侧面积和表面积的计算方法,能正确运用公式计算圆柱的侧面积和表面积。

通过观察、操作、分析和推理等活动,培养学生的空间观念和推理能力,提高学生解决实际问题的能力。

让学生在自主探究和合作交流中体验成功的喜悦,感受数学与生活的紧密联系,激发学生学习数学的兴趣。

二、教学重难点

重点:理解圆柱侧面积和表面积的概念,掌握圆柱侧面积和表面积的计算方法,并能运用公式解决实际问题。

难点:圆柱侧面积计算公式的推导过程,以及在实际情境中准确运用公式计算圆柱的表面积。

三、教材分析

“圆柱的表面积(1)” 是小学数学六年级下册的重要内容。在此之前,学生已经认识了圆柱的基本特征,掌握了圆的周长和面积的计算方法,这为学习圆柱的表面积奠定了基础。本节课主要引导学生探究圆柱侧面积和表面积的计算方法,通过将圆柱侧面展开转化为熟悉的长方形、平行四边形等图形,渗透转化的数学思想。同时,圆柱表面积的知识在日常生活和生产中有着广泛的应用,如圆柱形物体的包装、油漆面积计算等,学好这部分内容有助于提高学生解决实际问题的能力,也为后续学习圆柱的体积等知识做好铺垫。

四、课时分析

本节内容安排 1 课时完成。在这 1 课时中,需要引导学生经历圆柱侧面积计算公式的推导过程,理解圆柱表面积的含义,掌握计算方法,并通过练习巩固所学知识,提高学生运用知识解决实际问题的能力。由于圆柱侧面积计算公式的推导是教学的难点,在教学过程中要给予学生充分的时间进行操作、思考和交流,确保学生理解公式的由来。

五、教学过程

(一)情境引问题

同学们,在生活中我们经常会见到各种各样的圆柱。现在老师有一个问题,如果要在一个圆柱的表面涂上颜色,那涂颜色的面积是多少呢?

大家想一想,这其实就是在求什么呢?给学生一些思考时间,鼓励他们大胆发表自己的想法。通过这个实际问题,引发学生的思考,从而引出本节课的主题 —— 圆柱的表面积。

(二)探究明概念

引导学生回顾圆柱的组成部分,提问:“我们之前学习过圆柱,谁能说一说圆柱的表面是由哪几部分组成的?” 让学生积极回答,明确圆柱的表面由两个底面和一个侧面组成。

组织学生思考如何求圆柱的表面积。可以让学生先自己想一想,然后在小组内交流讨论。讨论结束后,邀请小组代表发言,分享小组的讨论结果。

在学生讨论的基础上,引导学生总结出圆柱的表面积计算公式:圆柱的表面积=圆柱的侧面积+两个底面的面积。教师可以通过提问的方式,帮助学生理解这个公式,如:“为什么圆柱的表面积是侧面积加上两个底面的面积呢?” 让学生深入理解表面积的概念。

(三)推导得公式

引导学生探究圆柱侧面积的计算方法。让学生拿出事先准备好的圆柱形物体,尝试将其侧面展开,观察展开后的图形与圆柱之间的关系。

组织学生进行小组交流,讨论展开后的图形是什么形状,以及这个图形的各部分与圆柱的关系。在小组交流过程中,教师巡视各小组,了解学生的讨论情况,并适时给予指导。

邀请小组代表上台展示展开后的图形,并讲解图形各部分与圆柱的对应关系。

学生可能会发现圆柱的侧面展开后是一个长方形(或平行四边形、正方形),长方形的长(或平行四边形的底)等于圆柱底面的周长,长方形的宽(或平行四边形的高)等于圆柱的高。

根据学生的发现,引导学生推导圆柱侧面积的计算公式。以长方形为例,因为长方形的面积=长 × 宽,所以圆柱的侧面积=圆柱的底面周长 × 高。同样地,对于平行四边形和正方形展开的情况,也可以推导出相同的公式。

让学生用字母表示圆柱侧面积的计算公式。已知半径为 r,直径为 d,高为 h,周长为 C,则 S 侧 = Ch = πdh = 2πrh。教师可以通过举例的方式,帮助学生理解这些公式的运用,如:已知圆柱底面半径为 3cm,高为 5cm,让学生计算圆柱的侧面积。

(四)练习促巩固

出示题目:一个圆柱形罐头的侧面贴着商标纸,圆柱底面半径是 5cm,高是 10cm。这张商标纸的面积是多少?让学生独立思考,运用所学公式进行计算。计算完成后,同桌之间互相检查计算过程和结果。

请一位学生上台板演计算过程:3.14×5×2×10=314 (cm )。教师对学生的板演进行点评,强调计算过程的规范性和准确性。

提出 “想一想” 的问题:表面积和侧面积有什么不同?让学生结合之前所学的知识,进行思考和回答。引导学生明确侧面积是表面积的一部分,表面积还包括两个底面积,并用字母公式表示为:S 表=S 侧+2S 底。

出示练习题,让学生计算各圆柱的侧面积和表面积:

求下面各圆柱的侧面积。

1、底面周长是 1.6m,高是 0.7m。

2、底面半径是 3.2dm,高是 5dm。

求下面各圆柱的表面积。(单位:cm)

1、底面直径 40cm,高 3cm。

2、底面直径 4cm,高 8cm。

3、底面直径 18cm,高 15cm。

让学生独立完成这些练习题,教师巡视,及时发现学生在计算过程中出现的问题,并给予个别指导。练习结束后,选取部分学生的作业进行展示和点评,对学生的错误进行纠正,强调计算过程中的注意事项,如单位的统一、公式的正确运用等。

(五)总结提能力

引导学生回顾本节课所学的内容,提问:“同学们,通过今天的学习,你们有哪些收获呢?” 让学生自由发言,分享自己在本节课中学到的知识和方法。

教师对学生的发言进行总结,强调圆柱表面积和侧面积的概念、计算公式,以及在推导公式过程中运用的转化思想。同时,鼓励学生在今后的学习中,要善于观察、思考,运用所学知识解决生活中的实际问题。

布置课后作业:让学生寻找生活中至少两个圆柱形物体,测量相关数据,计算它们的表面积和侧面积,并记录下来。通过这个作业,让学生进一步巩固所学知识,提高学生运用数学知识解决实际问题的能力,同时感受数学与生活的紧密联系。

六、教学反思

在本节课的教学过程中,通过创设实际情境引出问题,激发了学生的学习兴趣和探究欲望。在探究圆柱侧面积计算公式的过程中,让学生自主操作、观察、思考和交流,充分发挥了学生的主体作用,培养了学生的空间观念和推理能力。在练习环节,通过有针对性的练习题,帮助学生巩固了所学知识,提高了学生运用公式解决实际问题的能力。但在教学过程中,也发现部分学生在理解圆柱侧面积计算公式的推导过程时存在困难,在今后的教学中,需要加强对这部分学生的指导,给予他们更多的时间和机会进行操作和思考。同时,在教学练习中,可以增加一些拓展性的题目,满足不同层次学生的学习需求,进一步提高学生的数学思维能力。