统编版语文八年级下册第14课应有格物致知精神练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级下册第14课应有格物致知精神练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 113.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-02 21:31:54 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第14课应有格物致知精神练习题(含答案)

积累与运用

阅读下面的文段,完成1、2 题。

初登liào 望塔,手持对讲机,听着对讲机里传来的对 451 号的呼叫声,朱彩芹曾经不知所措,一句“收到”,回答得声音直颤。她为了克服这种心理,不耽误正事儿,就在没人听得到的时间里,对着对讲机一遍一遍地练习。终于,她的内心不再páng 徨,可以冷静应对、综合分析、准确传递对讲机里所有的呼叫、汇报、指令了。到后来,领导和战友们都说,对讲机里的朱彩芹,简直就是一个久经沙场的指挥官。听到这些肯定的话,朱彩芹也在心里偷偷地得意。

1. 给下列句子中加点的字注音。

(1)朱彩芹曾经不知所措( ),一句“收到”,回答得声音直颤。

(2)她为了克服这种心理,不耽( )误正事儿,就在没人听得到的时间里,对着对讲机一遍一遍地练习。

2. 根据拼音写汉字。

(1)liào _________ 望塔 (2)páng __________ 徨

3.下列词语的书写有误的一项是 ( )

A. 探讨 粗糙 震耳欲聋 出类拔萃

B. 晦暗 激变 一帆风顺 格物致知

C. 彷徨 挑剔 袖手旁观 名副其实

D. 偏僻 推搡 海枯石烂 不知所惜

阅读下面的文字,完成4 ~ 5题。

“格物致知”出自《礼记·大学》,其充分体现了古代先贤对于事物的积极______和对于真理的不懈追寻。“格”强调的是推究,“格物”也就是指作为认识主体的人积极主动地去推究事物的道理。“知”强调的是人的认知、知觉以及由此得到的知识。丁肇中在接受《瞭望》周刊______的“情系中华”征文特别荣誉奖时谈道:“科学发展的历史告诉我们,新的知识______通过实地实验而得到,不是由自我检讨哲理的清谈就可求到的。”

4. 下列依次填入语段中横线处的词语,最恰当的一项是( )

A. 探察 给予 只能 B. 洞察 授予 只要

C. 探察 授予 只能 D. 洞察 给予 只要

5. 语段中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. “知”强调的是人的知觉、认知以及由此得到的知识。

B. “知”提高了人的认知、知觉以及由此得到的知识。

C. 人的认知、知觉以及由此得到的知识是“知”强调的。

D. “知”强调的是人的认知、知觉以及知识。

阅读语段,按要求完成下面的题目。

①江流入海,叶落归根,我们是大生命中之一滴,大生命中之一叶。②在宇宙的大生命中,我们是多么卑微,多么渺小,而一滴一叶的活动生长合成了整个宇宙的进化运行。③要记住,不是每一道江流都能入海,不流动的便成了死湖;不是每一粒种子都能长成树,不生长的便成了空壳!④生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生相成的。⑤在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命。⑥快乐固然兴奋,苦痛又何尝不美丽?

6、请提取第①句中画线句子的宾语写在下面的横线上。

_____________________________________________

7.第③句中有一处标点符号使用有误,请提出修改意见并写在下面的横线上。

_____________________________________________

8.下列语句排序正确的一-项是( )

①每一朵盛开的花就像是个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱 。

②每穗花都是上面的盛开,下面的待放。

③颜色便上浅下深,好像那紫色沉淀下来了,沉淀在最嫩最小的花苞里。

④从未见过开得这样盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像-条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。

⑤船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

A.④②③①⑤

B.①⑤④②③

C.④⑤②③①

D.①③②⑤④

9.名著阅读

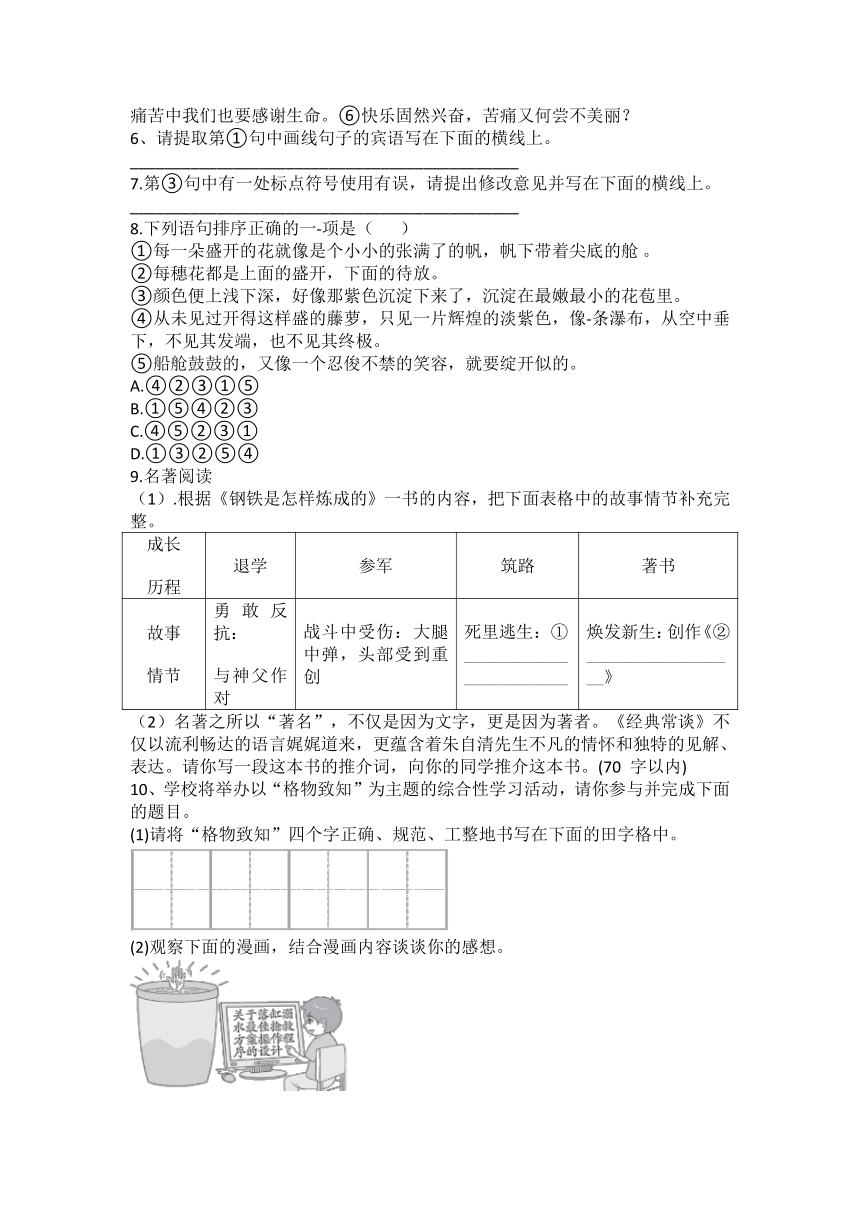

(1).根据《钢铁是怎样炼成的》一书的内容,把下面表格中的故事情节补充完整。

成长 历程 退学 参军 筑路 著书

故事 情节 勇敢反抗: 与神父作对 战斗中受伤:大腿中弹,头部受到重创 死里逃生:①________________________ 焕发新生:创作《②__________________》

(2)名著之所以“著名”,不仅是因为文字,更是因为著者。《经典常谈》不仅以流利畅达的语言娓娓道来,更蕴含着朱自清先生不凡的情怀和独特的见解、表达。请你写一段这本书的推介词,向你的同学推介这本书。(70 字以内)

10、学校将举办以“格物致知”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下面的题目。

(1)请将“格物致知”四个字正确、规范、工整地书写在下面的田字格中。

(2)观察下面的漫画,结合漫画内容谈谈你的感想。

(3)请从下面的材料中提炼出一个论点。

我国著名的教育家陶行知,曾名陶知行,因为认识到实践的重要性,所以改名陶行知。一天,他去修理母亲的手表时,向修表匠提出,在修表匠修表时他要带学生们在一旁观看。次日下午,他和学生们仔细地观看了修表匠把表拆开又装好的全过程。当天晚上,他在一个钟表店买了修表工具,和几名学生一起动手拆装一只旧表,直到午夜才成功。为此,他和学生们都高兴得不亦乐乎。

(4)关于理论和实践哪个更重要,小华说:“我认为理论比实践更重要,因为理论知识为实践提供了科学的思路和方法,让我们可以少走许多弯路。”小新说:“我认为实践比理论更重要,因为实践是检验真理的唯一标准,实践出真知。”听了以上两个同学的发言,你赞同谁的观点呢?请联系生活实际加以阐述,不少于100 字。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

应有格物致知精神-丁肇中

多年来,我在学校里接触到不少中国学生,因此,我想借这个机会向大家谈谈学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

在中国传统教育里,最重要的书是“囚书”。“四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这个名词描写现代学术发展是再适当也没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国和田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。因为这样,格物致知的真正意义被埋没了。

大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明要依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。这种观点,经验告诉我们,是不能适用于现在的世界的。

我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。

科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹树,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。

实验的过程不是毫无选择的测量,它需要有小心具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。至于这目标怎样选定,就要靠实验者的判断力和灵感。一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

由此我们可以了解,为什么基本知识上的突破是不常有的事情。我们也可以了解,为什么历史上学术的进展只靠很少数的人关键性的发现。

在今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。因为这个文化背景,中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近100分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。

在这方面,我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

我觉得真正的格物致知精神,不但是在研究学术中不可缺少,而且在应付今天的世界环境中也是不可少的。在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神。就是说,不管研究科学,研究人文学,或者在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世界和社会的环境变化得很快。世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去认为的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自己有判断力。在环境激变的今天,我们应该重新体会到几千年前经书里说的格物致知真正的意义。这意义有两个方面:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想象力的有计划的探索。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一部分。

11、为什么说“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”?

12. 说说丁肇中希望今天的中国学生怎样做研究。

13、 课文第八段主要运用了哪种论证方法?有什么作用?

14. 下列句子中加点的部分能删掉吗?为什么?

(1)中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

(2)中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

15.什么是真正的格物致知精神?我们为什么应该有这种精神?

(二)阅读下文,完成各题。

论敏捷

急于求成是做事的最大危险之一。好像医生所说的“过速消化”一样,会使人体中酸液过多,埋下疾病的祸根。因此不能以做事耗时多少作为评价是否敏捷的标准,而应当以事业进展的程度为标准。迅捷在于专心致志做一件事,而不是一次包揽许多事。有些人只是追求表面上的迅捷,显示自己在短时期内能做许多事。然而做事紧凑省时是一回事,而偷工减料是另外一回事。而且,以这种偷工减料的方法来处理工作,只会使事情来来回回,反复无常。

真正的敏捷是很有价值的。因为时间是衡量事业的标准,就如金钱是衡量货物的标准一样。做事太磨蹭,一定会在事业方面付出高昂的代价。斯巴达人和西班牙人曾以办事迟缓闻名,因而有一句谚语:'我宁愿采用西班牙式的死法”;固为这样死亡一定来得很慢。

应当好好听那些报告消息的人说话,不要在他们讲话过程中插嘴,因为人们在说话的时候被人打断,不免会重复,并且他靠记忆复述,比他顺自己的思路说下去更为冗长,重复说话多半是浪费时间。反复强调某事却是节省时间,因为那些琐碎无关的话在将要说出时都被删减掉了。冗长而琐碎的言辞之于敏捷,就如同宽袍长裙之于赛跑一样。很多前言、套话、致歉的话都是在浪费时间;虽然它们好像是出于谦虚,多数不过是做做样子而已。然而当一个人心里有反对之意时,应当不可过于直截,就好像对病患者一定要先经过一道热敷,然后方可入药,这样药效才能发挥。在所有的事情当中,次序、分配以及选择是敏捷的关键所在,只是这种分析不要过于精细。因为不善于分析的人永远不会做事,而分析过细的人则永远不会干净利落地把事情做好。选择时间就意味着节省时间,而不得要领的行动则等于乱放空炮。

做事情通常有三个步骤一准备 、讨论以及完成。如果你想要迅速完成的话,把要讨论的事先写个草案,然后依据所写的东西商议,在极大程度上是有助于提高速度的。因为即使所写的那些意思或计划被完全携翻,然而有所否定的决议总比模糊不定的讨论更賓有指导变义些像灰想比尘去要有助于植物的生长一样。

[作者:(英国)培根有改动]

16.文章首段作者论述了哪些观点

17、文中画横线句使用了什么论证方法,有何作用

18、文中画波浪线句子和作者论述的“敏捷'有关系吗,为什么

19、本文给我们带来很多启示,请联系你的生活实际谈谈感受。

(三)阅读下面的文字,完成各题。

山谷微风

余华

①二月下旬,我和家人离开寒冷的北京,来到冬季时气候宜人的三亚,住在朋友提供的阿那亚二期公寓里。

②阿那亚坐落在吉阳区的山谷里,地势狭长,绵延而上。傍晚时分,我们坐在公寓的阳台上,沐浴微风,眺望远处层峦叠嶂的山势,辽阔壮观,心旷神恰。心旷神怡不只是视觉的向往,还有微风徐徐吹来的惬意悠然。

③七年前的冬季,我们在三亚海棠湾住过一些日子,领略了什么是风急浪高。我们每天在海边的木栈道上行走,嚣张的海风吹得我一阵一阵的头痛,所以这次来三亚带上三顶帽子,心想当三顶帽子都被风吹走后,差不多是我们回北京的时候了。

④我的想法当然错了,这里的微风彬彬有礼,会让我把三顶帽子安然如故带回北京。山谷微风柔和清新,亲切友好,来到身上仿佛是不间断的问候。

⑤初来这里时,我常去下沉式的Y酒店,要一杯咖啡,坐在西班牙餐厅的长桌旁,感受微风吹拂。敞开风格的建筑结构让微风有了细致的变化,我因此想到了一个词汇,这是莎士比亚派遣记忆的信使前来告诉我的。

⑥莎士比亚本能地把风和自由组织进一个句子,在《暴风雨》中,普洛斯彼洛对爱丽儿说,“你将像山上的风一样自由。”在《特洛伊罗斯和克瑞西达》里,阿伽门农对埃涅阿斯说,“请你像风一样自由地说吧。

⑦就是自由,山谷微风来到通透的敞开式建筑里,依然自如进出,可是墙体的存在试图要规定它的进出,它的自由诉求因此表达出来了。我感受到了与公寓阳台上不一样的微风,阳台上的微风坦率直白,方向一致,扑面而来时毫不犹豫,西班牙餐厅里微风的方向并不总是一致,有些迟疑,有些暗示,有时候迎面而来,有时候在背后提醒,似乎要表达什么,又不知从何说起。

⑧这是什么样的微风,我找不到准确的表述语句,只找到一连串的不是,不是杜甫“细草微风岸”的风,不是高骈“水晶帘动微风起”的风,冯延已的“吹皱一池春水”是因为“风乍起”,过于突然,也不是,更不是“风萧萧兮易水寒”里的风,山谷微风不是壮志凌云之风,不会去送别荆轲,它知道自已普通微小,所以低调,其低调有点像我少年时期在炎热夏天里寻找的穿堂风。

⑨卷起来扛在肩上的草席,这是我少年时有关夏天的意象。那时候我们家搬到了海盐中学后面,不再与医院的太平间面对面了,我的午睡也从太平间凉爽窄小的水泥床转移到中学教学楼走廊通风的水泥地上

⑩当时海盐中学的位置是现在的向阳小学,如今已是全新的建筑,但是这幢两层的旧式建筑完好保存下来,楼上楼下都是五个房间,当时上下各是四个教室、一个教师办公室。当时一层走廊的两端没有门,中间有大门,空荡荡的大门,我中学的四年只见过门框没见过门,这应该是穿堂风乐意光顾的原因。

暑假的时候,我经常在午饭后光着上身,穿着拖鞋,卷起自己床上的草席,扛在肩上,走过池塘,走进海盐中学那幢教学楼的走廊,探寻穿堂风,从这头走到那头,既感受风向,也感受风力,然后选定一个和风习习的位置,铺开草席,席地而睡。

可是穿堂风是自由主义的风,一会儿从这边过来,一会儿从那边过来,有时候风吹不断,有时候突然没风,像是风扇遭遇停电。

我少年时期夏天的于睡因此充满了缺陷,经常是躺下后还没睡着就没风了,就得起身卷起草席去找下一个风点,确定那里的风逐会吹一会儿,再躺下去,可是马上又没风了。

躺下,起身,再躺下,再起身,如此反复,睡意全无,这是穿堂风留给我的清晰记忆,在此后的日子里时常出现一下。如今的穿堂风只剩下名字,它在炎热夏天里已经不受重视。凉风习习不再是从自然界长途跋涉而来,而是人工凉风了,从私人和公共建筑里的制冷空调里出来,在房间里在大厅里在建筑里旋转扩散。

我童年时享受过人工凉风,准确的说法是手工凉风,那时候人们的家里没有电风扇,空调是闻所未闻,人们习惯在夏天的晚上坐在户外乘凉,人手一把蒲扇,一边给自己扇风一边与邻居聊天。

童年的我假装认真听他们说话,站在扇过来的风这边,搭上一阵子顺风,这个大人手累了放下蒲扇,我就走到另一个仍在扇风的大人旁边,继续假装听他们说话,继续搭顺风,他们笑的时候我也跟着笑,其实我根本听不懂他们说的话。

这里的山谷微风不是当年海盐中学教学楼里的穿堂风,这里白天的上坡风和晚上的下坡风持续不断,这是山谷狭长地势给予的礼物,因此我坐在Y酒店负层的西班牙餐厅长桌旁时,感受的不是微风的离去和到来,而是微风的细致和变化,还有微风的不可知,我开始了.无边的遐想。

多少豪杰壮举,不论是壮士一去不复还,还是壮士高奏凯歌而归,只要进入历史的长河就会无足轻重,维吉尔说:“一丝微风勉强把他们的名字吹入我们耳中。”

20.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )

A.文章开头交代了旅行的目的地,北京的“寒冷”与三亚的“气候宜人”形成鲜明的对比,洋溢着喜悦的感情,奠定了咏叹基调。

B.文章插入七年前冬季在三亚吹海风的经历,解释了这次带三顶帽子的原因,写出了我的心有余悸和对嚣张海风的不满。

C.对温情问候“我”的山谷微风的喜爱,以及由此生发的对穿堂风、手工风的联想,暗含着自由简单的生活情趣。

D.电风扇、空调等现代制冷产品的出现,免除了追逐穿堂风的种种劳苦,夏天的午睡更加圆满,感受微风的能力却变得钝化。

21.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.第⑧段中用一连串“不是…”,引用中国传统古诗文描述山谷微风,表达角度独特,突出了微风的特点。

B.第④段用堆叠式语言“在房间里在大厅里在建筑里”,描述人工凉风的情景、增强了语言表现力,强化了情感。

C.文章写了不同场景下的不同的风,联想与想象丰富、拓展了文章的广度,丰富了文章的内容,有助于突出主题。

D.文章前面对特征各异的风进行褒贬评价,层层递进,结尾水到渠成地得到非凡与平凡终归虚无的生命启示。

22.莫言曾评价余华的写作:“这是一个具有很强的理性思维能力的人,他清晰的思想脉络借助于有条不紊的逻辑转换词,曲折但并不隐晦地表达出来。”请结合文本简要分析。

23.文中多处写到“微风”及由此引发的遐想,其中包含了哪些深刻意蕴 请结合文本谈谈你的理解。

答案

1、(1)cuò (2)dān 2.(1)瞭 (2)彷 3.D 4.C 5.A 6.大生命中之一滴,大生命中之一叶。7.把句中“要记住”后面的逗号改成冒号。8.A 9.(1)①得了伤寒和大叶性肺炎 ②暴风雨所诞生的 (2)示例:《经典常谈》是朱自清先生为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。该书语言通俗,见解精辟,是了解中国古代文化典籍的入门指南。

10、(1)略 (2)示例:做任何事都不能只谈理论,而不注重实效,要敢于实践,大胆创新。(3)示例:实践出真知,要注重培养学生动手实践的能力。(4)示例:我赞同小新的观点,实践比理论更重要。我们学习了那么多的数学公式,如果不用来解题,不用来解决实际问题,怎么能说我们真正学到了知识呢?学习写作也是一样,我们在学习中总结出经验,得出方法,但如果我们只是记住写作的方法技巧,而不用于写作中,是写不出好文章的。

11、因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

12、①要重视实验精神;②制定细致具体的计划,为实验选定适当的目标;③保留一个怀疑求真的态度。

13、课文第八段主要运用了举例论证的论证方法。运用这种论证方法能具体有力地证明文章的中心论点,增强文章的说服力。

14、(1)不能删掉。“大都”是指大多数或大部分学生,并非全部学生,删掉后与事实不符,“大都”体现了语言的准确性、严谨性。

(2)不能删掉。“往往”“常常”表示一般规律、通常情况,不排除特殊情况;“近一百分”指接近一百分,但不是一百分,删去“近”后与事实不符。

15、真正的格物致知精神就是能够通过接触事物和实地实验不断获得新知识的能力与态度。

因为如果缺少这种精神,我们只能从书本上获得知识,一旦面临真正的实践,我们就会不知所措,就不能适应现在的世界,所以应该有这种精神。

16、评价敏捷的标准应以事业进展的程度为准;敏捷在于专心致志做一件事;敏捷是指做事紧凑省时。

17、比喻论证,生动形象地论证了敏捷需要简洁精要的语言表达。

18、有关系。在此段敏捷体现为做事的效率,因为做事前有预案,并重视讨论是有助于提升效率的,在讨论中的否定可能会提出不利于做事的种种情况,而不至于在实施中被迫终止,半途而度,比那种没有清晰指向的泛泛而论更有价值。

19、示例:做事敏捷会让我们的学习生活有效率,井然有序.然而生活中我们往往会拖延,导致做事拖拉、心情沮丧。我们往往觉得时间不够用正如文中所说“选择时30东路间就意味着节省时间”,所以我们要把需要做的事情分出轻重缓急,重要的事要专心致志,要善于听取别人的建议。

20.C 21.D

22.(1)①有条不素的逻辑转换词:“不是”等单个关联词间接描述微风特征,使得意象外延丰富;或“不论……还是……”等成对的关联词,明确范围、程度等,主体、范围明确无误。②清晰的思想脉络:用“这里”“这是”“就是”“可是”等,既铺垫推进,又对比对照,脉络分明,层次清楚。(2)曲折但并不隐晦的表达:文章写嚣张海风、穿堂凉风、人工凉风、手工凉风是曲折的表达,是为了突出自然微风。

23.①对自然的赞美:文章写阿那亚山谷微风的柔和清新、持续不断,让人心旷神怡,表达喜爱与赞美;②对自由生活的向往:文章直接与间接描写相结合,突出了对自由自在生活的向往;③对时光流逝的感慨。文章以怀念的口吻追述童年、少年时期的生活,生发出对时光的深深感慨;④对生活哲学、人生意义的反思:一切的伟大、非凡都会终归于平凡,苦苦追寻的辛酸、简陋自在的生活变作回忆时却成了美好的象征,所以,接受当下便不会遗憾。⑤温柔的抚慰感受到生命的平静和美好。

积累与运用

阅读下面的文段,完成1、2 题。

初登liào 望塔,手持对讲机,听着对讲机里传来的对 451 号的呼叫声,朱彩芹曾经不知所措,一句“收到”,回答得声音直颤。她为了克服这种心理,不耽误正事儿,就在没人听得到的时间里,对着对讲机一遍一遍地练习。终于,她的内心不再páng 徨,可以冷静应对、综合分析、准确传递对讲机里所有的呼叫、汇报、指令了。到后来,领导和战友们都说,对讲机里的朱彩芹,简直就是一个久经沙场的指挥官。听到这些肯定的话,朱彩芹也在心里偷偷地得意。

1. 给下列句子中加点的字注音。

(1)朱彩芹曾经不知所措( ),一句“收到”,回答得声音直颤。

(2)她为了克服这种心理,不耽( )误正事儿,就在没人听得到的时间里,对着对讲机一遍一遍地练习。

2. 根据拼音写汉字。

(1)liào _________ 望塔 (2)páng __________ 徨

3.下列词语的书写有误的一项是 ( )

A. 探讨 粗糙 震耳欲聋 出类拔萃

B. 晦暗 激变 一帆风顺 格物致知

C. 彷徨 挑剔 袖手旁观 名副其实

D. 偏僻 推搡 海枯石烂 不知所惜

阅读下面的文字,完成4 ~ 5题。

“格物致知”出自《礼记·大学》,其充分体现了古代先贤对于事物的积极______和对于真理的不懈追寻。“格”强调的是推究,“格物”也就是指作为认识主体的人积极主动地去推究事物的道理。“知”强调的是人的认知、知觉以及由此得到的知识。丁肇中在接受《瞭望》周刊______的“情系中华”征文特别荣誉奖时谈道:“科学发展的历史告诉我们,新的知识______通过实地实验而得到,不是由自我检讨哲理的清谈就可求到的。”

4. 下列依次填入语段中横线处的词语,最恰当的一项是( )

A. 探察 给予 只能 B. 洞察 授予 只要

C. 探察 授予 只能 D. 洞察 给予 只要

5. 语段中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A. “知”强调的是人的知觉、认知以及由此得到的知识。

B. “知”提高了人的认知、知觉以及由此得到的知识。

C. 人的认知、知觉以及由此得到的知识是“知”强调的。

D. “知”强调的是人的认知、知觉以及知识。

阅读语段,按要求完成下面的题目。

①江流入海,叶落归根,我们是大生命中之一滴,大生命中之一叶。②在宇宙的大生命中,我们是多么卑微,多么渺小,而一滴一叶的活动生长合成了整个宇宙的进化运行。③要记住,不是每一道江流都能入海,不流动的便成了死湖;不是每一粒种子都能长成树,不生长的便成了空壳!④生命中不是永远快乐,也不是永远痛苦,快乐和痛苦是相生相成的。⑤在快乐中我们要感谢生命,在痛苦中我们也要感谢生命。⑥快乐固然兴奋,苦痛又何尝不美丽?

6、请提取第①句中画线句子的宾语写在下面的横线上。

_____________________________________________

7.第③句中有一处标点符号使用有误,请提出修改意见并写在下面的横线上。

_____________________________________________

8.下列语句排序正确的一-项是( )

①每一朵盛开的花就像是个小小的张满了的帆,帆下带着尖底的舱 。

②每穗花都是上面的盛开,下面的待放。

③颜色便上浅下深,好像那紫色沉淀下来了,沉淀在最嫩最小的花苞里。

④从未见过开得这样盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像-条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极。

⑤船舱鼓鼓的,又像一个忍俊不禁的笑容,就要绽开似的。

A.④②③①⑤

B.①⑤④②③

C.④⑤②③①

D.①③②⑤④

9.名著阅读

(1).根据《钢铁是怎样炼成的》一书的内容,把下面表格中的故事情节补充完整。

成长 历程 退学 参军 筑路 著书

故事 情节 勇敢反抗: 与神父作对 战斗中受伤:大腿中弹,头部受到重创 死里逃生:①________________________ 焕发新生:创作《②__________________》

(2)名著之所以“著名”,不仅是因为文字,更是因为著者。《经典常谈》不仅以流利畅达的语言娓娓道来,更蕴含着朱自清先生不凡的情怀和独特的见解、表达。请你写一段这本书的推介词,向你的同学推介这本书。(70 字以内)

10、学校将举办以“格物致知”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成下面的题目。

(1)请将“格物致知”四个字正确、规范、工整地书写在下面的田字格中。

(2)观察下面的漫画,结合漫画内容谈谈你的感想。

(3)请从下面的材料中提炼出一个论点。

我国著名的教育家陶行知,曾名陶知行,因为认识到实践的重要性,所以改名陶行知。一天,他去修理母亲的手表时,向修表匠提出,在修表匠修表时他要带学生们在一旁观看。次日下午,他和学生们仔细地观看了修表匠把表拆开又装好的全过程。当天晚上,他在一个钟表店买了修表工具,和几名学生一起动手拆装一只旧表,直到午夜才成功。为此,他和学生们都高兴得不亦乐乎。

(4)关于理论和实践哪个更重要,小华说:“我认为理论比实践更重要,因为理论知识为实践提供了科学的思路和方法,让我们可以少走许多弯路。”小新说:“我认为实践比理论更重要,因为实践是检验真理的唯一标准,实践出真知。”听了以上两个同学的发言,你赞同谁的观点呢?请联系生活实际加以阐述,不少于100 字。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

应有格物致知精神-丁肇中

多年来,我在学校里接触到不少中国学生,因此,我想借这个机会向大家谈谈学习自然科学的中国学生应该怎样了解自然科学。

在中国传统教育里,最重要的书是“囚书”。“四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这个名词描写现代学术发展是再适当也没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

但是传统的中国教育并不重视真正的格物和致知。这可能是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。《大学》本身就说,格物致知的目的,是使人能达到诚意、正心、修身、齐家、治国和田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。因为这样,格物致知的真正意义被埋没了。

大家都知道明朝的大理论家王阳明,他的思想可以代表传统儒家对实验的态度。有一天王阳明要依照《大学》的指示,先从“格物”做起。他决定要“格”院子里的竹子。于是他搬了一条凳子坐在院子里,面对着竹子硬想了七天,结果因为头痛而宣告失败。这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

王阳明的观点,在当时的社会环境里是可以理解的。因为儒家传统的看法认为天下有不变的真理,而真理是“圣人”从内心领悟的。圣人知道真理以后,就传给一般人。所以经书上的道理是可“推之于四海,传之于万世”的。这种观点,经验告诉我们,是不能适用于现在的世界的。

我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。

科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹树,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。

实验的过程不是毫无选择的测量,它需要有小心具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。至于这目标怎样选定,就要靠实验者的判断力和灵感。一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

由此我们可以了解,为什么基本知识上的突破是不常有的事情。我们也可以了解,为什么历史上学术的进展只靠很少数的人关键性的发现。

在今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。因为这个文化背景,中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近100分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。

在这方面,我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

我觉得真正的格物致知精神,不但是在研究学术中不可缺少,而且在应付今天的世界环境中也是不可少的。在今天一般的教育里,我们需要培养实验的精神。就是说,不管研究科学,研究人文学,或者在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。现在世界和社会的环境变化得很快。世界上不同文化的交流也越来越密切。我们不能盲目地接受过去认为的真理,也不能等待“学术权威”的指示。我们要自己有判断力。在环境激变的今天,我们应该重新体会到几千年前经书里说的格物致知真正的意义。这意义有两个方面:第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;第二,探索的过程不是消极的袖手旁观,而是有想象力的有计划的探索。希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正地变成中国文化的一部分。

11、为什么说“传统的中国教育并不重视真正的格物和致知”?

12. 说说丁肇中希望今天的中国学生怎样做研究。

13、 课文第八段主要运用了哪种论证方法?有什么作用?

14. 下列句子中加点的部分能删掉吗?为什么?

(1)中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

(2)中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

15.什么是真正的格物致知精神?我们为什么应该有这种精神?

(二)阅读下文,完成各题。

论敏捷

急于求成是做事的最大危险之一。好像医生所说的“过速消化”一样,会使人体中酸液过多,埋下疾病的祸根。因此不能以做事耗时多少作为评价是否敏捷的标准,而应当以事业进展的程度为标准。迅捷在于专心致志做一件事,而不是一次包揽许多事。有些人只是追求表面上的迅捷,显示自己在短时期内能做许多事。然而做事紧凑省时是一回事,而偷工减料是另外一回事。而且,以这种偷工减料的方法来处理工作,只会使事情来来回回,反复无常。

真正的敏捷是很有价值的。因为时间是衡量事业的标准,就如金钱是衡量货物的标准一样。做事太磨蹭,一定会在事业方面付出高昂的代价。斯巴达人和西班牙人曾以办事迟缓闻名,因而有一句谚语:'我宁愿采用西班牙式的死法”;固为这样死亡一定来得很慢。

应当好好听那些报告消息的人说话,不要在他们讲话过程中插嘴,因为人们在说话的时候被人打断,不免会重复,并且他靠记忆复述,比他顺自己的思路说下去更为冗长,重复说话多半是浪费时间。反复强调某事却是节省时间,因为那些琐碎无关的话在将要说出时都被删减掉了。冗长而琐碎的言辞之于敏捷,就如同宽袍长裙之于赛跑一样。很多前言、套话、致歉的话都是在浪费时间;虽然它们好像是出于谦虚,多数不过是做做样子而已。然而当一个人心里有反对之意时,应当不可过于直截,就好像对病患者一定要先经过一道热敷,然后方可入药,这样药效才能发挥。在所有的事情当中,次序、分配以及选择是敏捷的关键所在,只是这种分析不要过于精细。因为不善于分析的人永远不会做事,而分析过细的人则永远不会干净利落地把事情做好。选择时间就意味着节省时间,而不得要领的行动则等于乱放空炮。

做事情通常有三个步骤一准备 、讨论以及完成。如果你想要迅速完成的话,把要讨论的事先写个草案,然后依据所写的东西商议,在极大程度上是有助于提高速度的。因为即使所写的那些意思或计划被完全携翻,然而有所否定的决议总比模糊不定的讨论更賓有指导变义些像灰想比尘去要有助于植物的生长一样。

[作者:(英国)培根有改动]

16.文章首段作者论述了哪些观点

17、文中画横线句使用了什么论证方法,有何作用

18、文中画波浪线句子和作者论述的“敏捷'有关系吗,为什么

19、本文给我们带来很多启示,请联系你的生活实际谈谈感受。

(三)阅读下面的文字,完成各题。

山谷微风

余华

①二月下旬,我和家人离开寒冷的北京,来到冬季时气候宜人的三亚,住在朋友提供的阿那亚二期公寓里。

②阿那亚坐落在吉阳区的山谷里,地势狭长,绵延而上。傍晚时分,我们坐在公寓的阳台上,沐浴微风,眺望远处层峦叠嶂的山势,辽阔壮观,心旷神恰。心旷神怡不只是视觉的向往,还有微风徐徐吹来的惬意悠然。

③七年前的冬季,我们在三亚海棠湾住过一些日子,领略了什么是风急浪高。我们每天在海边的木栈道上行走,嚣张的海风吹得我一阵一阵的头痛,所以这次来三亚带上三顶帽子,心想当三顶帽子都被风吹走后,差不多是我们回北京的时候了。

④我的想法当然错了,这里的微风彬彬有礼,会让我把三顶帽子安然如故带回北京。山谷微风柔和清新,亲切友好,来到身上仿佛是不间断的问候。

⑤初来这里时,我常去下沉式的Y酒店,要一杯咖啡,坐在西班牙餐厅的长桌旁,感受微风吹拂。敞开风格的建筑结构让微风有了细致的变化,我因此想到了一个词汇,这是莎士比亚派遣记忆的信使前来告诉我的。

⑥莎士比亚本能地把风和自由组织进一个句子,在《暴风雨》中,普洛斯彼洛对爱丽儿说,“你将像山上的风一样自由。”在《特洛伊罗斯和克瑞西达》里,阿伽门农对埃涅阿斯说,“请你像风一样自由地说吧。

⑦就是自由,山谷微风来到通透的敞开式建筑里,依然自如进出,可是墙体的存在试图要规定它的进出,它的自由诉求因此表达出来了。我感受到了与公寓阳台上不一样的微风,阳台上的微风坦率直白,方向一致,扑面而来时毫不犹豫,西班牙餐厅里微风的方向并不总是一致,有些迟疑,有些暗示,有时候迎面而来,有时候在背后提醒,似乎要表达什么,又不知从何说起。

⑧这是什么样的微风,我找不到准确的表述语句,只找到一连串的不是,不是杜甫“细草微风岸”的风,不是高骈“水晶帘动微风起”的风,冯延已的“吹皱一池春水”是因为“风乍起”,过于突然,也不是,更不是“风萧萧兮易水寒”里的风,山谷微风不是壮志凌云之风,不会去送别荆轲,它知道自已普通微小,所以低调,其低调有点像我少年时期在炎热夏天里寻找的穿堂风。

⑨卷起来扛在肩上的草席,这是我少年时有关夏天的意象。那时候我们家搬到了海盐中学后面,不再与医院的太平间面对面了,我的午睡也从太平间凉爽窄小的水泥床转移到中学教学楼走廊通风的水泥地上

⑩当时海盐中学的位置是现在的向阳小学,如今已是全新的建筑,但是这幢两层的旧式建筑完好保存下来,楼上楼下都是五个房间,当时上下各是四个教室、一个教师办公室。当时一层走廊的两端没有门,中间有大门,空荡荡的大门,我中学的四年只见过门框没见过门,这应该是穿堂风乐意光顾的原因。

暑假的时候,我经常在午饭后光着上身,穿着拖鞋,卷起自己床上的草席,扛在肩上,走过池塘,走进海盐中学那幢教学楼的走廊,探寻穿堂风,从这头走到那头,既感受风向,也感受风力,然后选定一个和风习习的位置,铺开草席,席地而睡。

可是穿堂风是自由主义的风,一会儿从这边过来,一会儿从那边过来,有时候风吹不断,有时候突然没风,像是风扇遭遇停电。

我少年时期夏天的于睡因此充满了缺陷,经常是躺下后还没睡着就没风了,就得起身卷起草席去找下一个风点,确定那里的风逐会吹一会儿,再躺下去,可是马上又没风了。

躺下,起身,再躺下,再起身,如此反复,睡意全无,这是穿堂风留给我的清晰记忆,在此后的日子里时常出现一下。如今的穿堂风只剩下名字,它在炎热夏天里已经不受重视。凉风习习不再是从自然界长途跋涉而来,而是人工凉风了,从私人和公共建筑里的制冷空调里出来,在房间里在大厅里在建筑里旋转扩散。

我童年时享受过人工凉风,准确的说法是手工凉风,那时候人们的家里没有电风扇,空调是闻所未闻,人们习惯在夏天的晚上坐在户外乘凉,人手一把蒲扇,一边给自己扇风一边与邻居聊天。

童年的我假装认真听他们说话,站在扇过来的风这边,搭上一阵子顺风,这个大人手累了放下蒲扇,我就走到另一个仍在扇风的大人旁边,继续假装听他们说话,继续搭顺风,他们笑的时候我也跟着笑,其实我根本听不懂他们说的话。

这里的山谷微风不是当年海盐中学教学楼里的穿堂风,这里白天的上坡风和晚上的下坡风持续不断,这是山谷狭长地势给予的礼物,因此我坐在Y酒店负层的西班牙餐厅长桌旁时,感受的不是微风的离去和到来,而是微风的细致和变化,还有微风的不可知,我开始了.无边的遐想。

多少豪杰壮举,不论是壮士一去不复还,还是壮士高奏凯歌而归,只要进入历史的长河就会无足轻重,维吉尔说:“一丝微风勉强把他们的名字吹入我们耳中。”

20.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )

A.文章开头交代了旅行的目的地,北京的“寒冷”与三亚的“气候宜人”形成鲜明的对比,洋溢着喜悦的感情,奠定了咏叹基调。

B.文章插入七年前冬季在三亚吹海风的经历,解释了这次带三顶帽子的原因,写出了我的心有余悸和对嚣张海风的不满。

C.对温情问候“我”的山谷微风的喜爱,以及由此生发的对穿堂风、手工风的联想,暗含着自由简单的生活情趣。

D.电风扇、空调等现代制冷产品的出现,免除了追逐穿堂风的种种劳苦,夏天的午睡更加圆满,感受微风的能力却变得钝化。

21.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.第⑧段中用一连串“不是…”,引用中国传统古诗文描述山谷微风,表达角度独特,突出了微风的特点。

B.第④段用堆叠式语言“在房间里在大厅里在建筑里”,描述人工凉风的情景、增强了语言表现力,强化了情感。

C.文章写了不同场景下的不同的风,联想与想象丰富、拓展了文章的广度,丰富了文章的内容,有助于突出主题。

D.文章前面对特征各异的风进行褒贬评价,层层递进,结尾水到渠成地得到非凡与平凡终归虚无的生命启示。

22.莫言曾评价余华的写作:“这是一个具有很强的理性思维能力的人,他清晰的思想脉络借助于有条不紊的逻辑转换词,曲折但并不隐晦地表达出来。”请结合文本简要分析。

23.文中多处写到“微风”及由此引发的遐想,其中包含了哪些深刻意蕴 请结合文本谈谈你的理解。

答案

1、(1)cuò (2)dān 2.(1)瞭 (2)彷 3.D 4.C 5.A 6.大生命中之一滴,大生命中之一叶。7.把句中“要记住”后面的逗号改成冒号。8.A 9.(1)①得了伤寒和大叶性肺炎 ②暴风雨所诞生的 (2)示例:《经典常谈》是朱自清先生为中学生撰写的一部介绍我国传统文化经典的著作。该书语言通俗,见解精辟,是了解中国古代文化典籍的入门指南。

10、(1)略 (2)示例:做任何事都不能只谈理论,而不注重实效,要敢于实践,大胆创新。(3)示例:实践出真知,要注重培养学生动手实践的能力。(4)示例:我赞同小新的观点,实践比理论更重要。我们学习了那么多的数学公式,如果不用来解题,不用来解决实际问题,怎么能说我们真正学到了知识呢?学习写作也是一样,我们在学习中总结出经验,得出方法,但如果我们只是记住写作的方法技巧,而不用于写作中,是写不出好文章的。

11、因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

12、①要重视实验精神;②制定细致具体的计划,为实验选定适当的目标;③保留一个怀疑求真的态度。

13、课文第八段主要运用了举例论证的论证方法。运用这种论证方法能具体有力地证明文章的中心论点,增强文章的说服力。

14、(1)不能删掉。“大都”是指大多数或大部分学生,并非全部学生,删掉后与事实不符,“大都”体现了语言的准确性、严谨性。

(2)不能删掉。“往往”“常常”表示一般规律、通常情况,不排除特殊情况;“近一百分”指接近一百分,但不是一百分,删去“近”后与事实不符。

15、真正的格物致知精神就是能够通过接触事物和实地实验不断获得新知识的能力与态度。

因为如果缺少这种精神,我们只能从书本上获得知识,一旦面临真正的实践,我们就会不知所措,就不能适应现在的世界,所以应该有这种精神。

16、评价敏捷的标准应以事业进展的程度为准;敏捷在于专心致志做一件事;敏捷是指做事紧凑省时。

17、比喻论证,生动形象地论证了敏捷需要简洁精要的语言表达。

18、有关系。在此段敏捷体现为做事的效率,因为做事前有预案,并重视讨论是有助于提升效率的,在讨论中的否定可能会提出不利于做事的种种情况,而不至于在实施中被迫终止,半途而度,比那种没有清晰指向的泛泛而论更有价值。

19、示例:做事敏捷会让我们的学习生活有效率,井然有序.然而生活中我们往往会拖延,导致做事拖拉、心情沮丧。我们往往觉得时间不够用正如文中所说“选择时30东路间就意味着节省时间”,所以我们要把需要做的事情分出轻重缓急,重要的事要专心致志,要善于听取别人的建议。

20.C 21.D

22.(1)①有条不素的逻辑转换词:“不是”等单个关联词间接描述微风特征,使得意象外延丰富;或“不论……还是……”等成对的关联词,明确范围、程度等,主体、范围明确无误。②清晰的思想脉络:用“这里”“这是”“就是”“可是”等,既铺垫推进,又对比对照,脉络分明,层次清楚。(2)曲折但并不隐晦的表达:文章写嚣张海风、穿堂凉风、人工凉风、手工凉风是曲折的表达,是为了突出自然微风。

23.①对自然的赞美:文章写阿那亚山谷微风的柔和清新、持续不断,让人心旷神怡,表达喜爱与赞美;②对自由生活的向往:文章直接与间接描写相结合,突出了对自由自在生活的向往;③对时光流逝的感慨。文章以怀念的口吻追述童年、少年时期的生活,生发出对时光的深深感慨;④对生活哲学、人生意义的反思:一切的伟大、非凡都会终归于平凡,苦苦追寻的辛酸、简陋自在的生活变作回忆时却成了美好的象征,所以,接受当下便不会遗憾。⑤温柔的抚慰感受到生命的平静和美好。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读