七年级语文下册《驿路梨花》教学课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级语文下册《驿路梨花》教学课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-02 21:19:48 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

出自陆游的诗句“驿路梨花处处开”。

14 驿路梨花

新课导入

学习目标

了解作者及写作背景,积累“驿路”“陡峭”“修葺”等常考词语。

进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概。(重点)

把握文章的记叙顺序,分析、理解文章构思的特点及表达效果。(难点)

分析、理解“梨花”在文中的不同含义及作用,理解用“驿路梨花”做标题的妙处。(重点)

彭荆风(1929—2018),江西萍乡人,作家。其作品多描写边疆战斗生活和少数民族风俗人情,具有鲜明的边疆特色。代表作有小说《鹿衔草》《驿路梨花》等。

作者简介

出处

本文选自小说集《驿路梨花》(云南人民出版社1978年版)。

作者经历

作者1950年春随军进入云南,在西南边疆四十余年,足迹遍布云贵高原。

创作缘由

1977年秋,党中央重新提出学习雷锋精神。作者想起边疆许多朴实的人和事,想起深山大岭里的小茅屋及默默为小茅屋做事的人,一股无形的力量使他拿起笔来,写下了这篇文章。

背景链接

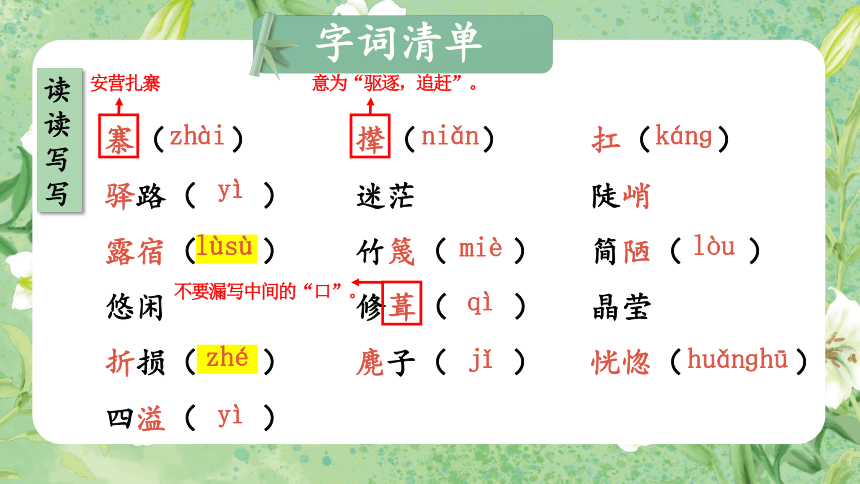

寨( ) 撵( ) 扛( )

驿路( ) 迷茫 陡峭

露宿( ) 竹篾( ) 简陋( )

悠闲 修葺( ) 晶莹

折损( ) 麂子( ) 恍惚( )

四溢( )

读读写写

zhài

yì

miè

lòu

niǎn

kánɡ

qì

安营扎寨

意为“驱逐,追赶”。

不要漏写中间的“口”。

字词清单

jǐ

huǎnɡhū

yì

lùsù

zhé

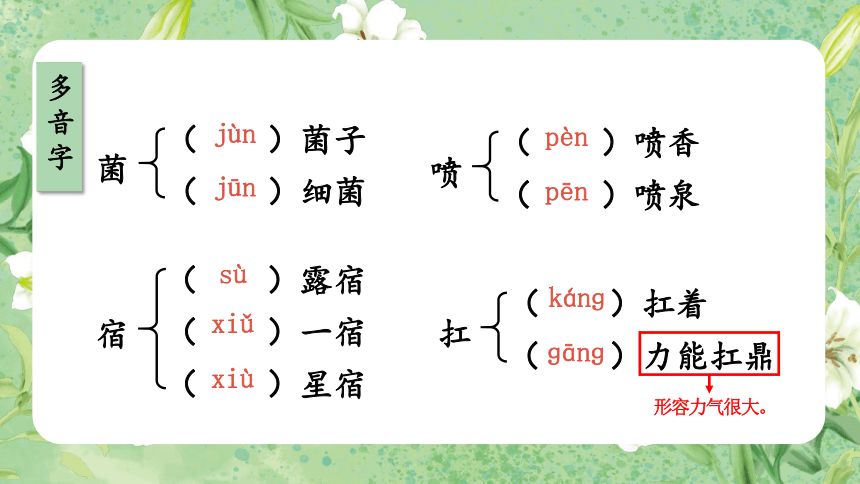

( )菌子

( )细菌

菌

多音字

jùn

jūn

( )扛着

( )力能扛鼎

扛

kánɡ

ɡānɡ

( )露宿

( )一宿

( )星宿

宿

sù

xiǔ

xiù

( )喷香

( )喷泉

喷

pèn

pēn

形容力气很大。

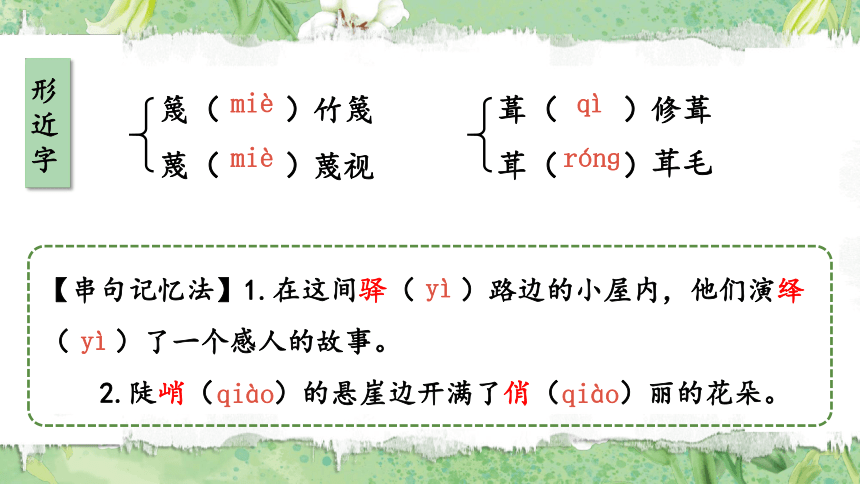

葺( )

茸( )

修葺

qì

rónɡ

形近字

【串句记忆法】1.在这间驿( )路边的小屋内,他们演绎( )了一个感人的故事。

2.陡峭( )的悬崖边开满了俏( )丽的花朵。

yì

篾( )

蔑( )

竹篾

miè

miè

yì

qiào

qiào

蔑视

茸毛

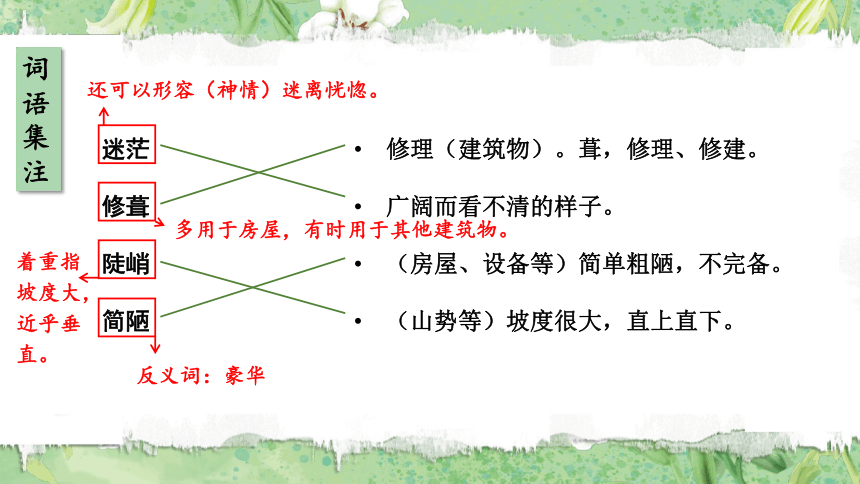

迷茫

修葺

陡峭

简陋

修理(建筑物)。葺,修理、修建。

广阔而看不清的样子。

(房屋、设备等)简单粗陋,不完备。

(山势等)坡度很大,直上直下。

词语集注

还可以形容(神情)迷离恍惚。

着重指坡度大,近乎垂直。

多用于房屋,有时用于其他建筑物。

反义词:豪华

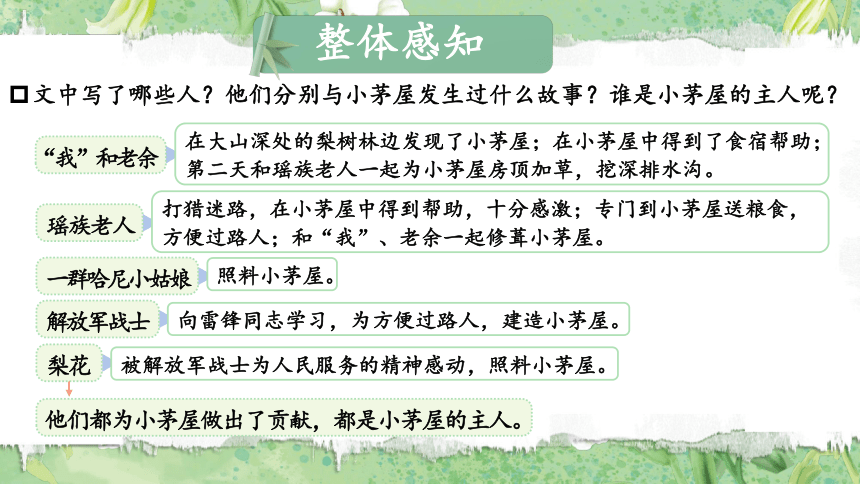

文中写了哪些人?他们分别与小茅屋发生过什么故事?谁是小茅屋的主人呢?

“我”和老余

瑶族老人

一群哈尼小姑娘

解放军战士

梨花

在大山深处的梨树林边发现了小茅屋;在小茅屋中得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起为小茅屋房顶加草,挖深排水沟。

打猎迷路,在小茅屋中得到帮助,十分感激;专门到小茅屋送粮食,方便过路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。

照料小茅屋。

向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。

被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。

整体感知

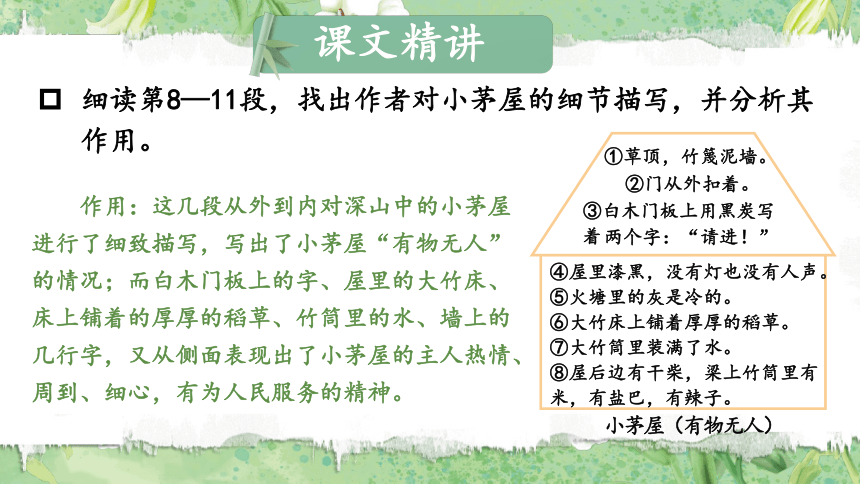

细读第8—11段,找出作者对小茅屋的细节描写,并分析其作用。

①草顶,竹篾泥墙。

②门从外扣着。

③白木门板上用黑炭写着

两个字:“请进!”

④屋里漆黑,没有灯也没有人声。

⑤火塘里的灰是冷的。

⑥大竹床上铺着厚厚的稻草。

⑦大竹筒里装满了水。

⑧屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。

小茅屋(有物无人)

作用:这几段从外到内对深山中的小茅屋进行了细致描写,写出了小茅屋“有物无人”的情况;而白木门板上的字、屋里的大竹床、床上铺着的厚厚的稻草、竹筒里的水、墙上的几行字,又从侧面表现出了小茅屋的主人热情、周到、细心,有为人民服务的精神。

课文精讲

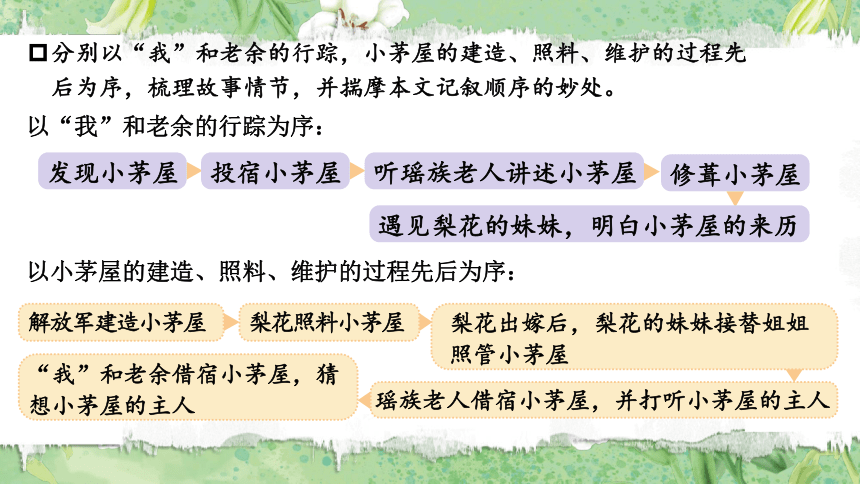

分别以“我”和老余的行踪,小茅屋的建造、照料、维护的过程先后为序,梳理故事情节,并揣摩本文记叙顺序的妙处。

以“我”和老余的行踪为序:

发现小茅屋

投宿小茅屋

听瑶族老人讲述小茅屋

修葺小茅屋

遇见梨花的妹妹,明白小茅屋的来历

以小茅屋的建造、照料、维护的过程先后为序:

解放军建造小茅屋

梨花照料小茅屋

梨花出嫁后,梨花的妹妹接替姐姐照管小茅屋

瑶族老人借宿小茅屋,并打听小茅屋的主人

“我”和老余借宿小茅屋,猜想小茅屋的主人

本文记叙顺序的妙处:①按小茅屋的建造、照料、维护的过程先后顺序来记叙,故事情节条理清楚、脉络分明。②从“我”和老余的视角叙述人物与小茅屋之间发生的事,其间还通过设置层层悬念、误会来丰富文章内容,推动情节发展,显然比平铺直叙更胜一筹。③文中还有两次插叙,第一次是瑶族老人讲述自己的经历,第二次是梨花的妹妹讲述解放军修建小茅屋及梨花照料小茅屋的故事。这两处插叙使叙事波澜起伏,行文多变,也令所讲故事更加充实,人物形象更加饱满。

考点

概括情节、事件

常见的考查形式:

(1)文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

(2)根据文意,用简洁的语言概括故事情节。

返回

答题技法:

1.审题干,明要求

①范围:全文/某几段。②事件:多件/一件。③关键词:特定对象、特定时间、特定场景、角度、顺序(时间/先后)等。④字数。

2.筛信息,细分析

通读全文,确定答题范围。圈画关键词句,抓主要人物及事件。

3.理思路,精概括

概括方法:①要素串联法:时间、地点、人物、事件。②摘录句段

法。③段意合并法。④标题拓展法。

用“____”画出文中提及“梨花”的句子,并结合具体语句理解“梨花”的丰富含义及作用。

第4段:白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

自然界洁白美丽的梨树林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开作铺垫。

第6段:一弯新月升起了,……梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美好的意境。

第24段:原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,……

梨花,是哈尼小姑娘的名字。由此,景物“梨花”和人物“梨花”建立起关联。

第27段:这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

虚实映衬,梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造出一种景与人融合的意境,也表达了作者对小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生第二个误会,推动故事情节向纵深发展。

第37段:我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花美人更美。“处处开”体现了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题。引用诗句,再次点题,题文相映,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。

本文构思巧妙,层层设置悬念和误会。试结合课文内容分析其表达效果。

学习任务单

悬念一

“我”和老余发现小茅屋,猜想:①____________________________

误会一

②______________________________________

悬念二

瑶族老人解释自己不是主人,那“主人家是谁”呢?

误会二

遇上一群哈尼小姑娘,以为其中一个是小茅屋的主人——梨花。

悬念三

哈尼小姑娘告知房子是解放军盖的。解放军为什么盖这个房子呢?

释疑

③___________________________,建小茅屋方便过路人。

三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进。到小说的最后,通过哈尼小姑娘的述说,我们终于知道了事情的原委。

表达效果:通过悬念和误会的安排与展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,吸引了读者的阅读兴趣。

这是什么人的房子呢?

碰见瑶族老人,认为他是小茅屋的主人。

解放军淋雨露宿,学雷锋精神

设置悬念

概念:在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突,以使读者急切期待和强烈关心结果而阅读下文。

作用:①引起读者的注意与思考,激发读者的阅读兴趣;②使文章情节波澜起伏,曲折有致。

[真题模拟] 本文以《驿路梨花》为题有什么妙处?

考点

品味标题的妙处

字面含义

理解含义

分析作用

点明写作对象

[答题支架]

深层含义

作为文章线索

设置悬念,吸引读者

概括文章内容

揭示文章主旨

参考答案:

①文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。

②“驿路梨花”是盛开在边疆驿路上的梨花,在作者笔下,这既是自然界开满枝头、洁白如雪、香气四溢的梨花,又是助人为乐、充满朝气、淳朴热情的梨花姑娘,也是生生不息、代代相传的雷锋精神的象征,还是边疆民族朴实热情、知恩图报、乐于助人的优良民风的体现。

③“驿路梨花”将标题与主题、形式与内容、梨花的自然美和人物的心灵美巧妙联系,和谐一体;同时,“驿路梨花”语出陆游的诗,这也为文章增添了文化韵味。

返回

1.怎样理解“梨花”对表达作者思想感情的作用?

深入探究

“梨花”在文中多次出现,随着故事情节的推进,“梨花”的内涵不断丰富,作者寄予其中的情感也不断升华。

开头描写陡峭大山中月光下的梨花林,洁白,美丽。“白色梨花开满枝头”,“在忽明忽暗的梨树林里走着”,“我们”发现了可以落脚的小茅屋。这里的“梨花”,出现在人们需要帮助的时候,带给人希望和温暖。作者借助“梨花”,赞美了给人们提供帮助的梨树林边小茅屋的主人。

“我”在小茅屋里睡得十分香甜,梦境中香气四溢的梨花林、穿着花衫在梨花丛中唱歌的小姑娘……植物“梨花”和人物“梨花”相映生辉。这里,作者借大自然梨花的香气四溢,赞美梨花姑娘助人为乐精神的发扬光大——受过帮助的过路人心生感激,也尽力照料小茅屋。

小说结尾,洁白盛开的梨花与充满朝气的哈尼小姑娘融为一体,成了助人为乐的人物群体的象征。梨花的朴实无华,就是边疆民族淳朴民风的象征;梨花的香气四溢,就是助人为乐的雷锋精神不断发扬光大的象征。“处处开”的“驿路梨花”,饱含了作者对助人为乐的雷锋精神、对边疆少数民族的淳朴民风、对发扬光大雷锋精神的一代新人的赞美、热爱、崇敬之情。

2.这篇小说人物众多,在这些人物中,哪一个给你留下了深刻的印象?为什么?

给我留下深刻印象的是瑶族老人。他受到帮助后四处打听小茅屋主人的身份,还专门来送粮食道谢。他知恩图报,也乐于助人。

给我留下深刻印象的是哈尼小姑娘梨花的妹妹。她年龄虽小,但也能接过照管小茅屋的任务,还带动小伙伴一起来完成任务。

给我留下深刻印象的是梨花姑娘。她被解放军感动,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会照料小茅屋,出嫁后还为小茅屋找到合适的照顾者。

给我留下深刻印象的是解放军。他们在树林里过夜淋了大雨,第二天就建造了给过路人避风雨的小茅屋,他们是在用实际行动学习雷锋为人民服务的精神。

驿路梨花

板书设计

雷锋精神

瑶族老人

送粮、修葺

“我”、老余

梨花

解放军

哈尼小姑娘

学习雷锋,传承精神

猜测主人

误认主人

修葺

照料

照管

建造

讲述来历

说明原委

小说通过讲述一个发生在哀牢山深处一座小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、发芽、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

主旨归纳

(一)雷锋精神

雷锋精神的内涵是“热爱党、热爱祖国、热爱

社会主义的崇高理想和坚定信念,服务人民、助人

为乐的奉献精神,干一行爱一行、专一行精一行的

敬业精神,锐意进取、自强不息的创新精神,艰苦

奋斗、勤俭节约的创业精神”。雷锋精神体现了中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化的有机结合,是社会主义核心价值观的生动体现。

拓展延伸

(二)王兰花:一心向党,活出人生的意义和光芒

穿着红马甲的她身上有蓬勃的力量——居民把她当作“主心骨”,大事小情总想找她说说;困难群众把她看作“活雷锋”,一声“王姨”未语先哽咽;志愿者以她为“领头羊”,一群人年复一年地跟着她开展志愿服务,不求任何回报。她就是“七一勋章”获得者王兰花。

2005年,王兰花联系6名离退休干部和爱心人士,成立了宁夏吴忠市首个社区志愿者服务小组——王兰花热心小组。没有工作场所,她腾出家中的一间房;自己的手机,成了小组的热线电话。就这样,他们每天奔走在社区各个角落,照顾空巢老人、留守儿童,帮助邻里解决琐事、化解纠纷,协助开展文明劝导、治安巡逻……

如今,以王兰花名字命名的“兰花芬芳”,已成为利通区乃至宁夏一个响当当的志愿服务品牌。当地以“利通区兰花芬芳志愿服务”为统一活动名称,成立了多级志愿服务队,注册登记志愿者已超过6.5万人。

正如“七一勋章”的寓意一样,王兰花像一株向日葵,一心向党,在全心全意为人民服务中活出了人生的意义和光芒。

(三)闻武均州报已复西京①

[宋]陆游

白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。

悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。

【注释】①武均州,即武钜,当时任均州知府兼安抚使。西京,即洛阳。据宋史记载:南宋绍兴三十一年(1161)十二月九日,武钜派遣乡兵总辖杜隐等,乘金人内部混乱引兵北退之机,一举收复西京洛阳。陆游闻之激动万分,写了这首充满激情的诗。

【赏析】诗人热情歌颂了宋军收复西京的壮举,嘲笑金主想千年统治中原的迷梦一朝破灭。诗的结尾处,诗人浮想联翩:预知来年寒食节,朝祭北宋先帝陵墓的使者,将通过处处梨花盛开的驿道到达洛阳。

设置悬念

《驿路梨花》一文通过层层设置悬念,使文章情节波澜起伏,扣人心弦。请你也试着运用设置悬念的手法写一个片段。

写作策略

倒叙法。将故事的结局放置在开头,引起读者的兴趣。

矛盾法。利用情节发展过程中相互矛盾的片段、细节,引起读者的好奇与思考。

误会法。利用人物之间的误会,使情节发展跌宕起伏,扣人心弦。

抑扬法。对要褒扬(贬低)的人物先以贬损、否定(褒扬、肯定)的口吻进行描写,以使文章波澜起伏。

语言运用

上课铃响了,同学们端坐在座位上,等着语文老师的到来。一分钟,两分钟……五分钟过去了,刘老师却还没有出现。怎么回事?这可不是刘老师的作风,她一向是伴着上课铃声进教室的呀!

这时,教室里出现了一阵骚动,有的同学窃窃私语,猜测刘老师没来的原因;有的同学将脖子伸得老长,不停地向窗外张望;急性子的班长坐不住了,丢下一句“我找老师去”就冲出了教室……

终于,班长回来了,身后跟着姗姗来迟的刘老师。 她没有给我们解释迟到的原因,而是转身在黑板上写下“老师迟到之后”几个大字,然后面带笑容地说:“这节课是作文课,黑板上就是作文的题目,请同学们回忆刚才的场景,开始写作吧!”

写作实践

一向守时的老师没按时来上课,由此设下悬念,引出同学们的种种反应,推动情节发展,最后由老师释疑解开悬念,让人恍然大悟。

查找雷锋的相关资料,了解雷锋的生平事迹,然后和同学谈谈我们应该如何发扬雷锋精神。

课后作业

出自陆游的诗句“驿路梨花处处开”。

14 驿路梨花

新课导入

学习目标

了解作者及写作背景,积累“驿路”“陡峭”“修葺”等常考词语。

进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概。(重点)

把握文章的记叙顺序,分析、理解文章构思的特点及表达效果。(难点)

分析、理解“梨花”在文中的不同含义及作用,理解用“驿路梨花”做标题的妙处。(重点)

彭荆风(1929—2018),江西萍乡人,作家。其作品多描写边疆战斗生活和少数民族风俗人情,具有鲜明的边疆特色。代表作有小说《鹿衔草》《驿路梨花》等。

作者简介

出处

本文选自小说集《驿路梨花》(云南人民出版社1978年版)。

作者经历

作者1950年春随军进入云南,在西南边疆四十余年,足迹遍布云贵高原。

创作缘由

1977年秋,党中央重新提出学习雷锋精神。作者想起边疆许多朴实的人和事,想起深山大岭里的小茅屋及默默为小茅屋做事的人,一股无形的力量使他拿起笔来,写下了这篇文章。

背景链接

寨( ) 撵( ) 扛( )

驿路( ) 迷茫 陡峭

露宿( ) 竹篾( ) 简陋( )

悠闲 修葺( ) 晶莹

折损( ) 麂子( ) 恍惚( )

四溢( )

读读写写

zhài

yì

miè

lòu

niǎn

kánɡ

qì

安营扎寨

意为“驱逐,追赶”。

不要漏写中间的“口”。

字词清单

jǐ

huǎnɡhū

yì

lùsù

zhé

( )菌子

( )细菌

菌

多音字

jùn

jūn

( )扛着

( )力能扛鼎

扛

kánɡ

ɡānɡ

( )露宿

( )一宿

( )星宿

宿

sù

xiǔ

xiù

( )喷香

( )喷泉

喷

pèn

pēn

形容力气很大。

葺( )

茸( )

修葺

qì

rónɡ

形近字

【串句记忆法】1.在这间驿( )路边的小屋内,他们演绎( )了一个感人的故事。

2.陡峭( )的悬崖边开满了俏( )丽的花朵。

yì

篾( )

蔑( )

竹篾

miè

miè

yì

qiào

qiào

蔑视

茸毛

迷茫

修葺

陡峭

简陋

修理(建筑物)。葺,修理、修建。

广阔而看不清的样子。

(房屋、设备等)简单粗陋,不完备。

(山势等)坡度很大,直上直下。

词语集注

还可以形容(神情)迷离恍惚。

着重指坡度大,近乎垂直。

多用于房屋,有时用于其他建筑物。

反义词:豪华

文中写了哪些人?他们分别与小茅屋发生过什么故事?谁是小茅屋的主人呢?

“我”和老余

瑶族老人

一群哈尼小姑娘

解放军战士

梨花

在大山深处的梨树林边发现了小茅屋;在小茅屋中得到了食宿帮助;第二天和瑶族老人一起为小茅屋房顶加草,挖深排水沟。

打猎迷路,在小茅屋中得到帮助,十分感激;专门到小茅屋送粮食,方便过路人;和“我”、老余一起修葺小茅屋。

照料小茅屋。

向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋。

被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

他们都为小茅屋做出了贡献,都是小茅屋的主人。

整体感知

细读第8—11段,找出作者对小茅屋的细节描写,并分析其作用。

①草顶,竹篾泥墙。

②门从外扣着。

③白木门板上用黑炭写着

两个字:“请进!”

④屋里漆黑,没有灯也没有人声。

⑤火塘里的灰是冷的。

⑥大竹床上铺着厚厚的稻草。

⑦大竹筒里装满了水。

⑧屋后边有干柴,梁上竹筒里有米,有盐巴,有辣子。

小茅屋(有物无人)

作用:这几段从外到内对深山中的小茅屋进行了细致描写,写出了小茅屋“有物无人”的情况;而白木门板上的字、屋里的大竹床、床上铺着的厚厚的稻草、竹筒里的水、墙上的几行字,又从侧面表现出了小茅屋的主人热情、周到、细心,有为人民服务的精神。

课文精讲

分别以“我”和老余的行踪,小茅屋的建造、照料、维护的过程先后为序,梳理故事情节,并揣摩本文记叙顺序的妙处。

以“我”和老余的行踪为序:

发现小茅屋

投宿小茅屋

听瑶族老人讲述小茅屋

修葺小茅屋

遇见梨花的妹妹,明白小茅屋的来历

以小茅屋的建造、照料、维护的过程先后为序:

解放军建造小茅屋

梨花照料小茅屋

梨花出嫁后,梨花的妹妹接替姐姐照管小茅屋

瑶族老人借宿小茅屋,并打听小茅屋的主人

“我”和老余借宿小茅屋,猜想小茅屋的主人

本文记叙顺序的妙处:①按小茅屋的建造、照料、维护的过程先后顺序来记叙,故事情节条理清楚、脉络分明。②从“我”和老余的视角叙述人物与小茅屋之间发生的事,其间还通过设置层层悬念、误会来丰富文章内容,推动情节发展,显然比平铺直叙更胜一筹。③文中还有两次插叙,第一次是瑶族老人讲述自己的经历,第二次是梨花的妹妹讲述解放军修建小茅屋及梨花照料小茅屋的故事。这两处插叙使叙事波澜起伏,行文多变,也令所讲故事更加充实,人物形象更加饱满。

考点

概括情节、事件

常见的考查形式:

(1)文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

(2)根据文意,用简洁的语言概括故事情节。

返回

答题技法:

1.审题干,明要求

①范围:全文/某几段。②事件:多件/一件。③关键词:特定对象、特定时间、特定场景、角度、顺序(时间/先后)等。④字数。

2.筛信息,细分析

通读全文,确定答题范围。圈画关键词句,抓主要人物及事件。

3.理思路,精概括

概括方法:①要素串联法:时间、地点、人物、事件。②摘录句段

法。③段意合并法。④标题拓展法。

用“____”画出文中提及“梨花”的句子,并结合具体语句理解“梨花”的丰富含义及作用。

第4段:白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!

自然界洁白美丽的梨树林,给暮色中行走在大山深处的“我”和老余带去了“有人家”的欣喜和希望。点题,为故事情节的展开作铺垫。

第6段:一弯新月升起了,……梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。

实写淡淡月光下轻轻飘落的梨花瓣,营造了美好的意境。

第24段:原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘,……

梨花,是哈尼小姑娘的名字。由此,景物“梨花”和人物“梨花”建立起关联。

第27段:这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……

虚实映衬,梨花林与梨花姑娘相映生辉,为全文营造出一种景与人融合的意境,也表达了作者对小茅屋“主人”助人为乐精神的赞美之情。照应文题的同时,产生第二个误会,推动故事情节向纵深发展。

第37段:我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:“驿路梨花处处开。”

充满朝气的哈尼小姑娘与洁白的梨花融为一体,花美人更美。“处处开”体现了雷锋精神不断发扬光大的旺盛生命力,升华了文章主题。引用诗句,再次点题,题文相映,首尾呼应,使作品结构严谨,浑然一体。

本文构思巧妙,层层设置悬念和误会。试结合课文内容分析其表达效果。

学习任务单

悬念一

“我”和老余发现小茅屋,猜想:①____________________________

误会一

②______________________________________

悬念二

瑶族老人解释自己不是主人,那“主人家是谁”呢?

误会二

遇上一群哈尼小姑娘,以为其中一个是小茅屋的主人——梨花。

悬念三

哈尼小姑娘告知房子是解放军盖的。解放军为什么盖这个房子呢?

释疑

③___________________________,建小茅屋方便过路人。

三个悬念、两次误会,环环相扣、层层递进。到小说的最后,通过哈尼小姑娘的述说,我们终于知道了事情的原委。

表达效果:通过悬念和误会的安排与展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,吸引了读者的阅读兴趣。

这是什么人的房子呢?

碰见瑶族老人,认为他是小茅屋的主人。

解放军淋雨露宿,学雷锋精神

设置悬念

概念:在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突,以使读者急切期待和强烈关心结果而阅读下文。

作用:①引起读者的注意与思考,激发读者的阅读兴趣;②使文章情节波澜起伏,曲折有致。

[真题模拟] 本文以《驿路梨花》为题有什么妙处?

考点

品味标题的妙处

字面含义

理解含义

分析作用

点明写作对象

[答题支架]

深层含义

作为文章线索

设置悬念,吸引读者

概括文章内容

揭示文章主旨

参考答案:

①文中的“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。

②“驿路梨花”是盛开在边疆驿路上的梨花,在作者笔下,这既是自然界开满枝头、洁白如雪、香气四溢的梨花,又是助人为乐、充满朝气、淳朴热情的梨花姑娘,也是生生不息、代代相传的雷锋精神的象征,还是边疆民族朴实热情、知恩图报、乐于助人的优良民风的体现。

③“驿路梨花”将标题与主题、形式与内容、梨花的自然美和人物的心灵美巧妙联系,和谐一体;同时,“驿路梨花”语出陆游的诗,这也为文章增添了文化韵味。

返回

1.怎样理解“梨花”对表达作者思想感情的作用?

深入探究

“梨花”在文中多次出现,随着故事情节的推进,“梨花”的内涵不断丰富,作者寄予其中的情感也不断升华。

开头描写陡峭大山中月光下的梨花林,洁白,美丽。“白色梨花开满枝头”,“在忽明忽暗的梨树林里走着”,“我们”发现了可以落脚的小茅屋。这里的“梨花”,出现在人们需要帮助的时候,带给人希望和温暖。作者借助“梨花”,赞美了给人们提供帮助的梨树林边小茅屋的主人。

“我”在小茅屋里睡得十分香甜,梦境中香气四溢的梨花林、穿着花衫在梨花丛中唱歌的小姑娘……植物“梨花”和人物“梨花”相映生辉。这里,作者借大自然梨花的香气四溢,赞美梨花姑娘助人为乐精神的发扬光大——受过帮助的过路人心生感激,也尽力照料小茅屋。

小说结尾,洁白盛开的梨花与充满朝气的哈尼小姑娘融为一体,成了助人为乐的人物群体的象征。梨花的朴实无华,就是边疆民族淳朴民风的象征;梨花的香气四溢,就是助人为乐的雷锋精神不断发扬光大的象征。“处处开”的“驿路梨花”,饱含了作者对助人为乐的雷锋精神、对边疆少数民族的淳朴民风、对发扬光大雷锋精神的一代新人的赞美、热爱、崇敬之情。

2.这篇小说人物众多,在这些人物中,哪一个给你留下了深刻的印象?为什么?

给我留下深刻印象的是瑶族老人。他受到帮助后四处打听小茅屋主人的身份,还专门来送粮食道谢。他知恩图报,也乐于助人。

给我留下深刻印象的是哈尼小姑娘梨花的妹妹。她年龄虽小,但也能接过照管小茅屋的任务,还带动小伙伴一起来完成任务。

给我留下深刻印象的是梨花姑娘。她被解放军感动,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会照料小茅屋,出嫁后还为小茅屋找到合适的照顾者。

给我留下深刻印象的是解放军。他们在树林里过夜淋了大雨,第二天就建造了给过路人避风雨的小茅屋,他们是在用实际行动学习雷锋为人民服务的精神。

驿路梨花

板书设计

雷锋精神

瑶族老人

送粮、修葺

“我”、老余

梨花

解放军

哈尼小姑娘

学习雷锋,传承精神

猜测主人

误认主人

修葺

照料

照管

建造

讲述来历

说明原委

小说通过讲述一个发生在哀牢山深处一座小茅屋的故事,生动地展示了雷锋精神在祖国边疆军民中生根、发芽、开花、发扬光大的动人情景,再现了西南边疆少数民族乐于助人、热情好客的淳朴民风,歌颂了互帮互助的良好社会风貌。

主旨归纳

(一)雷锋精神

雷锋精神的内涵是“热爱党、热爱祖国、热爱

社会主义的崇高理想和坚定信念,服务人民、助人

为乐的奉献精神,干一行爱一行、专一行精一行的

敬业精神,锐意进取、自强不息的创新精神,艰苦

奋斗、勤俭节约的创业精神”。雷锋精神体现了中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化的有机结合,是社会主义核心价值观的生动体现。

拓展延伸

(二)王兰花:一心向党,活出人生的意义和光芒

穿着红马甲的她身上有蓬勃的力量——居民把她当作“主心骨”,大事小情总想找她说说;困难群众把她看作“活雷锋”,一声“王姨”未语先哽咽;志愿者以她为“领头羊”,一群人年复一年地跟着她开展志愿服务,不求任何回报。她就是“七一勋章”获得者王兰花。

2005年,王兰花联系6名离退休干部和爱心人士,成立了宁夏吴忠市首个社区志愿者服务小组——王兰花热心小组。没有工作场所,她腾出家中的一间房;自己的手机,成了小组的热线电话。就这样,他们每天奔走在社区各个角落,照顾空巢老人、留守儿童,帮助邻里解决琐事、化解纠纷,协助开展文明劝导、治安巡逻……

如今,以王兰花名字命名的“兰花芬芳”,已成为利通区乃至宁夏一个响当当的志愿服务品牌。当地以“利通区兰花芬芳志愿服务”为统一活动名称,成立了多级志愿服务队,注册登记志愿者已超过6.5万人。

正如“七一勋章”的寓意一样,王兰花像一株向日葵,一心向党,在全心全意为人民服务中活出了人生的意义和光芒。

(三)闻武均州报已复西京①

[宋]陆游

白发将军亦壮哉,西京昨夜捷书来。

胡儿敢作千年计,天意宁知一日回。

列圣仁恩深雨露,中兴赦令疾风雷。

悬知寒食朝陵使,驿路梨花处处开。

【注释】①武均州,即武钜,当时任均州知府兼安抚使。西京,即洛阳。据宋史记载:南宋绍兴三十一年(1161)十二月九日,武钜派遣乡兵总辖杜隐等,乘金人内部混乱引兵北退之机,一举收复西京洛阳。陆游闻之激动万分,写了这首充满激情的诗。

【赏析】诗人热情歌颂了宋军收复西京的壮举,嘲笑金主想千年统治中原的迷梦一朝破灭。诗的结尾处,诗人浮想联翩:预知来年寒食节,朝祭北宋先帝陵墓的使者,将通过处处梨花盛开的驿道到达洛阳。

设置悬念

《驿路梨花》一文通过层层设置悬念,使文章情节波澜起伏,扣人心弦。请你也试着运用设置悬念的手法写一个片段。

写作策略

倒叙法。将故事的结局放置在开头,引起读者的兴趣。

矛盾法。利用情节发展过程中相互矛盾的片段、细节,引起读者的好奇与思考。

误会法。利用人物之间的误会,使情节发展跌宕起伏,扣人心弦。

抑扬法。对要褒扬(贬低)的人物先以贬损、否定(褒扬、肯定)的口吻进行描写,以使文章波澜起伏。

语言运用

上课铃响了,同学们端坐在座位上,等着语文老师的到来。一分钟,两分钟……五分钟过去了,刘老师却还没有出现。怎么回事?这可不是刘老师的作风,她一向是伴着上课铃声进教室的呀!

这时,教室里出现了一阵骚动,有的同学窃窃私语,猜测刘老师没来的原因;有的同学将脖子伸得老长,不停地向窗外张望;急性子的班长坐不住了,丢下一句“我找老师去”就冲出了教室……

终于,班长回来了,身后跟着姗姗来迟的刘老师。 她没有给我们解释迟到的原因,而是转身在黑板上写下“老师迟到之后”几个大字,然后面带笑容地说:“这节课是作文课,黑板上就是作文的题目,请同学们回忆刚才的场景,开始写作吧!”

写作实践

一向守时的老师没按时来上课,由此设下悬念,引出同学们的种种反应,推动情节发展,最后由老师释疑解开悬念,让人恍然大悟。

查找雷锋的相关资料,了解雷锋的生平事迹,然后和同学谈谈我们应该如何发扬雷锋精神。

课后作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读