14.2《荷塘月色》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.2《荷塘月色》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

壹、多年来的教法回顾

走近作者:

朱自清 原名目 华,号实秋,后改名目清,字佩弦。生于江苏省东海县,

因祖父、父亲都定居扬州,故又自称扬州人。是中国现代文学史上著名的诗 人、散文家、学者。他的作品文字质朴,蕴意深刻,有许多大家耳熟能详的 佳作传世,像 《匆匆》、《背影》、《荷塘月色》、《春》。著名的散文家、 诗人、民主战士、爱国知识分子。19岁考入北大哲学系;27岁任清华大学教

授;毛主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济 粮′""表现我们民族的英雄气概”。

文章以“这几天心里颇不宁静”开篇

妻在屋里拍着闰儿,

迷迷糊糊地哼着眠歌。

这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,

忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,

总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外

马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。

这是一条幽僻的路;白天也少人走,

夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许 多树,蓝蓝郁郁的。路的一旁,

是些杨柳,和一些不知道名字的树。

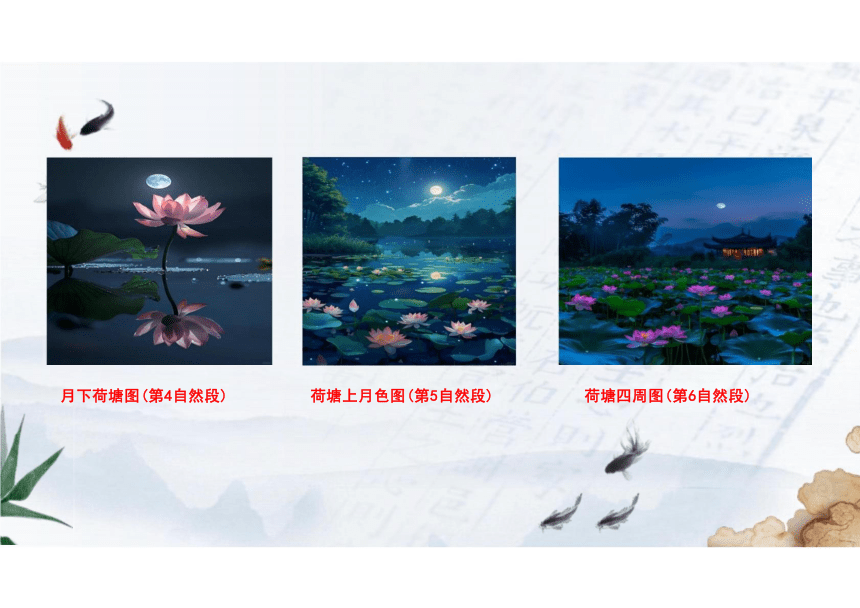

月下荷塘图(第4自然段) 荷塘上月色图(第5自然段) 荷塘四周图(第6自然段)

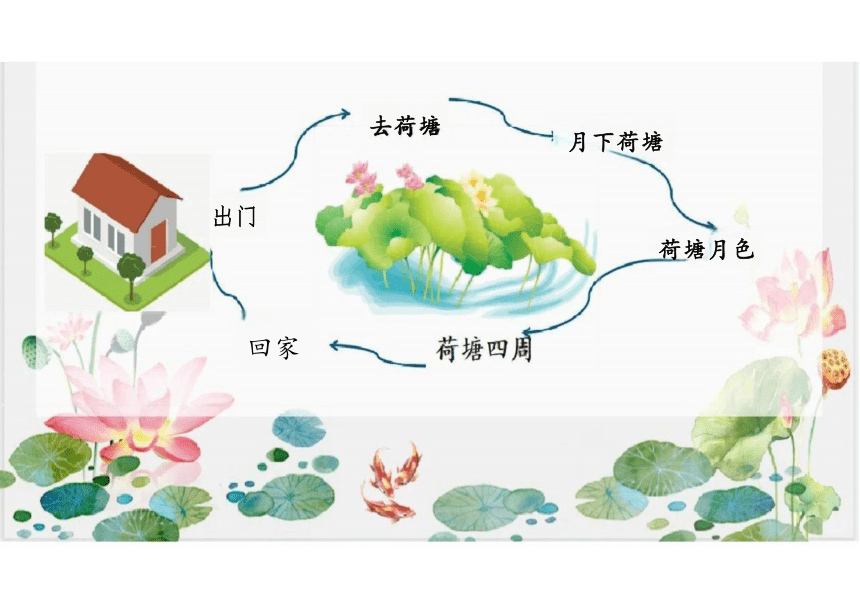

出门

荷塘月色

回家

月下荷塘

去荷塘

漂亮的少年、美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯

频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材 多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏 初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。 忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

一群少男少女(“妖童媛女”),在祥和的氛围中,舒心、热闹而有 趣 的 。

“江南采莲图”是作者理想世界的象征, 一群少男少女(“妖童媛女”)

无忧无虑,多么令人羡慕,人生最珍贵的是童年和少年时代,无忧无虑,快 乐幸福。 “妖童媛女,荡舟心许”,情窦初开,不识愁滋味。 "采莲”、

“低头弄莲子,莲子青如水"。 "莲”者,怜也。怜即是爱。 "江南采莲

图”,就是作者所追寻的无忧无虑、自由幸福、相亲相爱的理想世界。但却 “无福消受”,这是作者陷入愁苦。 由“忽然”引出一幅江南采莲图,至此 由“实”到“虚”,开辟了一种与前文孤寂幽静相反的热闹欢乐的境界。二 实一虚,一动一静,相互映衬,相得益彰。作者似乎得到了暂时的“宁静” , 但“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,又回到了现实中来。这正是现实的 残 酷 。

作者在文章引用了梁元帝的《采莲赋》表达出作者

对祥和和平生活的向往。

变革命,中国革命处于低潮,蒋介石、汪精卫的法西斯暴行

激起中共党人和广大革命人民的奋起反抗,同时引起一部分 正直的知识分子的不满和谴责。朱自清是一位有正义感的作 家。他不满于反动派的血腥屠杀,但因受阶级的局限,没勇 气正视血淋淋的现实,只能用消极态度表示不满和反抗 而 写出此篇文章。

写作背景:

朱自清在青年时代曾参加过“五四”运动,向往过俄国十月

革命,后来也投身过反对北洋军阀的斗争。1927年蒋介石叛

主旨归纳

这篇散文以作者夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写

起,到 “推门进去”收尾。作者在夜游荷塘的过程中时而缓步前 行,时而伫立凝想,把荷塘、荷叶、荷花和月光以及远远近近的 树木、山色等陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着作者一路去观 赏、领略 "这无边的荷香月色"。 作者委婉细腻地描写了荷塘月 色的恬静朦胧,抒发了自己不满黑暗现实、向往自由光明的感情, 同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

贰、情感探讨

长期以来,人们对朱自清先生“颇不宁静”的原因和那 浓浓的哀愁,众说纷纭,莫衷一是:

有人从政治的层面去解读,认为表现了朱自清先生对现实 的不满与愤懑;有人从窘困的生活、不和谐的父子关系等家庭 情况去解读,认为表现了朱自清先生对生活的哀愁;有人仅从 结尾引用的《采莲赋》和《西洲曲》去解读,认为表现了朱自 清先生对美好生活的向往、对青春的赞美 ……

我们可以试着从朱自清的情感境遇角度解读——朱自清遇到

了情感的困惑。

我们从人性的角度,从朱自清先生的实际婚姻状况出发,从《荷塘月色》文本所流露

出来的情感及意象来分析,认为表现了朱自清先生因情感生活的匮乏而产生的哀愁。

一、1927年的婚姻——包办婚姻

朱自清先生于1916年(年仅18岁),在扬州老家,遵从“父母之命”, 和当地的一个中医世家的女儿武钟谦结婚。“自己是长孙……十年前,家 里不由分说给娶了媳妇”。“父亲生伤寒病,请了很多医生。最后请着了 一位武先生,那便是我后来的岳父……那天我正在父亲的病榻前听见了他 们的话。"

他们的婚姻是包办婚姻,婚前缺乏必要的感情基础。

朱自清与武钟谦结婚13年,只在1917年“教人写了一封复

信……这是你第一次也可以说是第末次的抗议,我从此就没有给 你写信。”

他们之间的情感交流是欠缺的!我们从中可以知道武钟谦没 有什么文化(甚至可能不识字),而朱自清先生是一个文人,他 们之间的文化知识上差距很大。武钟谦的木讷与朱自清先生浪漫 的情感强度不对称,彼此缺乏共同的语言,缺乏共同的生活情趣。

朱自清“我到什么地方,第一总是用我的眼睛去寻找女

人。”“追求一个艺术的女人。"“为了一个虚构的或实际的女 人,呆呆的想一两个钟头,乃至想一两个星期。真有不知肉光

景——这种事屡屡有的。"

他内心世界的情感是矛盾的,一方面他内心世界孤独、寂寞, 但又心怀浪漫。

朱自清虽有不甘,却也无奈:虽然武钟谦没有文化,不解风

情,不懂浪漫,但她用她所理解的传统妇女美德来诠释对朱自清 先生的爱,对他倾注了全部的感情。为他生儿育女,操持家务,

是一个典型的贤妻良母。为他,为他这个家,作出了巨大的牺牲, 付出了巨大的心血,乃至于为了这个家,不惜和娘家产生矛盾。

在内心深处,从《亡妇》我们可以看出——朱自清先生对武钟谦

充满了感激。但感激不是爱情!

反观朱自清先生于1930年开始的与陈竹隐 (五四运动成长起来的新女

性,是齐白石先生的一个弟子,有较高的文化修养),有属于自己的生活 和感情世界,陈竹隐与武钟谦根本就是两个世界的女人,朱自清先生自 己 也“为找到这样的人作终身伴侣而庆幸”的爱情经历,我们看到了另外一 个朱自清先生。1997年朱自清先生的子女发现了由陈竹隐秘密保管的爱情 书简,在不到一年(1931)的时间里,朱自清先生写给陈竹隐的爱情书简 竟然达到75封之多。“清华归来,心里总觉得忽忽,若有所失,为了什么, 也只有上帝知道。据说近来的上帝颇为忙碌……”“你的话句句有意思,

论上帝的几节更是透达;你像一个水晶球,上面是栖不住半点儿尘土…… 我知道:你是爱我的。"(朱自清先生写给陈竹隐的情书)

朱自清先生生活在一个缺乏生活情趣、缺乏共同语言的家庭

里,渴望拥有浪漫的爱情生活,追求浪漫的爱,但现实的情况似 乎不允许他那么做,作为一个受传统文化影响很深的文人,更不 敢越雷池一步,再加上朱自清先生性格天生内向,生性拘谨,理 智战胜了情感。于是将自己的情感隐藏起来,不便谈也不敢谈谈 个人情感。

或许这就是对《荷塘月色》思想感情和文本主题众说纷纭的

原因吧。

二,景物描写--意有所指

文本景物的描写始终不离“美人”。

荷叶是“亭亭的舞女的裙”,荷花或是"羞涩"或是“袅娜”,

像“刚出浴的美人,荷香是“高楼(古代女子身居高阁。“色艺 双绝"的“艺”首推“琴”)上渺茫的歌声似的,连流水也是“脉 脉 (脉脉:形容女子含情的样子)含情的,"杨柳(在古诗中," 杨柳"也是“婀娜多姿的舞女的象征)是弯弯的稀疏的倩影,却也 像画在荷叶上",“在荷塘的四周,只有杨柳的丰姿,便在烟雾里

也辨得出”。

描写景物所选用的意象大多与“美女”有关,或许说明了朱自

清先生心中的情结,那心中颇不宁静的原因,渴望拥有像“荷” 一样的冰清玉洁的“一个艺术的女人”。

朱自清先生在文章的后半部分引用《采莲赋》和《西洲曲》,

通过回想南朝采莲盛事,实质上虚构了一场精神之旅,折射出他 对现实婚姻带来的孤独寂寞的不满与否定,表达了朱自清先生对 爱情向往,也是对因父母之命的婚姻而错过的恋爱季节的无奈与 感 伤 。

三,开头和结尾,两次写到妻子,暗含不满与失落。

文章的开头: "妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌"。 满月的初夏,在朦胧的月光、宁静美妙的月色下,望着妻儿渐入 梦乡,这是一幅“其乐融融”的景象啊,作为丈夫,作为父亲, 应该感到幸福的呀!可是,却不知道为什么,不经意间,触动了 朱自清先生那根敏感的神经,“心里颇不宁静”,妻却一点也不 知道,二人的心理距离是多么遥远,又是多么的悲哀。

因此决定出去走一走,理一理情感世界里的一堆乱麻,去寻

找“好像是我的一片天地,去做“一个自由的人”,做“一个什 么都可以想的人”!

结尾处:“我且受用这无边的荷香月色好了”,心里想着江 南采莲的女子, “猛一抬头,不觉已是自家的门前……妻已睡熟 好久了"。

我不在家,却知道“妻已睡熟好久了”。我了解妻子,但是

妻子不了解我,我和她“好久”没有话谈了,没有共同的语言已 经“好久了”;没有情感上的交流也已经“好久了”;一潭死水 的情感生活也已经“好久了” ……

朱自清先生是多么渴望有一个“艺术的女人”,如仙女下凡,

和他共赏荷塘美景,共享缕缕荷香,但“热闹是他们的,我什么 也没有。"

那是一个热闹的季节,更是一个风流的季节!这“热闹”,这 “风流”,原本应该是妻子给我的呀,可“妻已经睡熟好久了”。 看似轻描淡写,实则暗含万千感慨——夫妻二人的情感是多么苍 白,形同陌路。

孙绍振教授说:“《荷塘月色》的苦闷不是政治性的,而是

伦理性的。”“这几天心里颇不宁静”是作者情感的起始点, 表 现出朱自清先生内心难以释怀的不愿提及的情结。

我认为是朱自清先生对现实的婚姻不满,却又无力摆脱, 即朱自清先生在文中所流露出来浓浓的哀愁和淡淡的喜悦,那复 杂矛盾的情感交织与碰撞。

谢谢欣赏

壹、多年来的教法回顾

走近作者:

朱自清 原名目 华,号实秋,后改名目清,字佩弦。生于江苏省东海县,

因祖父、父亲都定居扬州,故又自称扬州人。是中国现代文学史上著名的诗 人、散文家、学者。他的作品文字质朴,蕴意深刻,有许多大家耳熟能详的 佳作传世,像 《匆匆》、《背影》、《荷塘月色》、《春》。著名的散文家、 诗人、民主战士、爱国知识分子。19岁考入北大哲学系;27岁任清华大学教

授;毛主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济 粮′""表现我们民族的英雄气概”。

文章以“这几天心里颇不宁静”开篇

妻在屋里拍着闰儿,

迷迷糊糊地哼着眠歌。

这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉,

忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,

总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了,墙外

马路上孩子们的欢笑,已经听不见了;

沿着荷塘,是一条曲折的小煤屑路。

这是一条幽僻的路;白天也少人走,

夜晚更加寂寞。荷塘四面,长着许 多树,蓝蓝郁郁的。路的一旁,

是些杨柳,和一些不知道名字的树。

月下荷塘图(第4自然段) 荷塘上月色图(第5自然段) 荷塘四周图(第6自然段)

出门

荷塘月色

回家

月下荷塘

去荷塘

漂亮的少年、美貌的少女,心心相印采莲去。首船头来回转,交杯

频递笑把爱情传。桨板轻摇水草紧绊,船头微动浮萍才分开。姑娘身材 多窈窕,白绸衫儿束细腰。情意绵绵难分割,恋恋不舍把头回。春末夏 初好季节啊,叶儿正嫩花儿才开。撩水逗乐笑微微,怕水珠溅身弄湿衣。 忽然又觉船儿斜,急忙收起绫罗裙。

一群少男少女(“妖童媛女”),在祥和的氛围中,舒心、热闹而有 趣 的 。

“江南采莲图”是作者理想世界的象征, 一群少男少女(“妖童媛女”)

无忧无虑,多么令人羡慕,人生最珍贵的是童年和少年时代,无忧无虑,快 乐幸福。 “妖童媛女,荡舟心许”,情窦初开,不识愁滋味。 "采莲”、

“低头弄莲子,莲子青如水"。 "莲”者,怜也。怜即是爱。 "江南采莲

图”,就是作者所追寻的无忧无虑、自由幸福、相亲相爱的理想世界。但却 “无福消受”,这是作者陷入愁苦。 由“忽然”引出一幅江南采莲图,至此 由“实”到“虚”,开辟了一种与前文孤寂幽静相反的热闹欢乐的境界。二 实一虚,一动一静,相互映衬,相得益彰。作者似乎得到了暂时的“宁静” , 但“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,又回到了现实中来。这正是现实的 残 酷 。

作者在文章引用了梁元帝的《采莲赋》表达出作者

对祥和和平生活的向往。

变革命,中国革命处于低潮,蒋介石、汪精卫的法西斯暴行

激起中共党人和广大革命人民的奋起反抗,同时引起一部分 正直的知识分子的不满和谴责。朱自清是一位有正义感的作 家。他不满于反动派的血腥屠杀,但因受阶级的局限,没勇 气正视血淋淋的现实,只能用消极态度表示不满和反抗 而 写出此篇文章。

写作背景:

朱自清在青年时代曾参加过“五四”运动,向往过俄国十月

革命,后来也投身过反对北洋军阀的斗争。1927年蒋介石叛

主旨归纳

这篇散文以作者夜游荷塘的行踪为线索,从“带上门出去”写

起,到 “推门进去”收尾。作者在夜游荷塘的过程中时而缓步前 行,时而伫立凝想,把荷塘、荷叶、荷花和月光以及远远近近的 树木、山色等陆续呈现在读者面前,读者仿佛跟着作者一路去观 赏、领略 "这无边的荷香月色"。 作者委婉细腻地描写了荷塘月 色的恬静朦胧,抒发了自己不满黑暗现实、向往自由光明的感情, 同时也流露出一个正直的知识分子在那个时代里彷徨苦闷的心情。

贰、情感探讨

长期以来,人们对朱自清先生“颇不宁静”的原因和那 浓浓的哀愁,众说纷纭,莫衷一是:

有人从政治的层面去解读,认为表现了朱自清先生对现实 的不满与愤懑;有人从窘困的生活、不和谐的父子关系等家庭 情况去解读,认为表现了朱自清先生对生活的哀愁;有人仅从 结尾引用的《采莲赋》和《西洲曲》去解读,认为表现了朱自 清先生对美好生活的向往、对青春的赞美 ……

我们可以试着从朱自清的情感境遇角度解读——朱自清遇到

了情感的困惑。

我们从人性的角度,从朱自清先生的实际婚姻状况出发,从《荷塘月色》文本所流露

出来的情感及意象来分析,认为表现了朱自清先生因情感生活的匮乏而产生的哀愁。

一、1927年的婚姻——包办婚姻

朱自清先生于1916年(年仅18岁),在扬州老家,遵从“父母之命”, 和当地的一个中医世家的女儿武钟谦结婚。“自己是长孙……十年前,家 里不由分说给娶了媳妇”。“父亲生伤寒病,请了很多医生。最后请着了 一位武先生,那便是我后来的岳父……那天我正在父亲的病榻前听见了他 们的话。"

他们的婚姻是包办婚姻,婚前缺乏必要的感情基础。

朱自清与武钟谦结婚13年,只在1917年“教人写了一封复

信……这是你第一次也可以说是第末次的抗议,我从此就没有给 你写信。”

他们之间的情感交流是欠缺的!我们从中可以知道武钟谦没 有什么文化(甚至可能不识字),而朱自清先生是一个文人,他 们之间的文化知识上差距很大。武钟谦的木讷与朱自清先生浪漫 的情感强度不对称,彼此缺乏共同的语言,缺乏共同的生活情趣。

朱自清“我到什么地方,第一总是用我的眼睛去寻找女

人。”“追求一个艺术的女人。"“为了一个虚构的或实际的女 人,呆呆的想一两个钟头,乃至想一两个星期。真有不知肉光

景——这种事屡屡有的。"

他内心世界的情感是矛盾的,一方面他内心世界孤独、寂寞, 但又心怀浪漫。

朱自清虽有不甘,却也无奈:虽然武钟谦没有文化,不解风

情,不懂浪漫,但她用她所理解的传统妇女美德来诠释对朱自清 先生的爱,对他倾注了全部的感情。为他生儿育女,操持家务,

是一个典型的贤妻良母。为他,为他这个家,作出了巨大的牺牲, 付出了巨大的心血,乃至于为了这个家,不惜和娘家产生矛盾。

在内心深处,从《亡妇》我们可以看出——朱自清先生对武钟谦

充满了感激。但感激不是爱情!

反观朱自清先生于1930年开始的与陈竹隐 (五四运动成长起来的新女

性,是齐白石先生的一个弟子,有较高的文化修养),有属于自己的生活 和感情世界,陈竹隐与武钟谦根本就是两个世界的女人,朱自清先生自 己 也“为找到这样的人作终身伴侣而庆幸”的爱情经历,我们看到了另外一 个朱自清先生。1997年朱自清先生的子女发现了由陈竹隐秘密保管的爱情 书简,在不到一年(1931)的时间里,朱自清先生写给陈竹隐的爱情书简 竟然达到75封之多。“清华归来,心里总觉得忽忽,若有所失,为了什么, 也只有上帝知道。据说近来的上帝颇为忙碌……”“你的话句句有意思,

论上帝的几节更是透达;你像一个水晶球,上面是栖不住半点儿尘土…… 我知道:你是爱我的。"(朱自清先生写给陈竹隐的情书)

朱自清先生生活在一个缺乏生活情趣、缺乏共同语言的家庭

里,渴望拥有浪漫的爱情生活,追求浪漫的爱,但现实的情况似 乎不允许他那么做,作为一个受传统文化影响很深的文人,更不 敢越雷池一步,再加上朱自清先生性格天生内向,生性拘谨,理 智战胜了情感。于是将自己的情感隐藏起来,不便谈也不敢谈谈 个人情感。

或许这就是对《荷塘月色》思想感情和文本主题众说纷纭的

原因吧。

二,景物描写--意有所指

文本景物的描写始终不离“美人”。

荷叶是“亭亭的舞女的裙”,荷花或是"羞涩"或是“袅娜”,

像“刚出浴的美人,荷香是“高楼(古代女子身居高阁。“色艺 双绝"的“艺”首推“琴”)上渺茫的歌声似的,连流水也是“脉 脉 (脉脉:形容女子含情的样子)含情的,"杨柳(在古诗中," 杨柳"也是“婀娜多姿的舞女的象征)是弯弯的稀疏的倩影,却也 像画在荷叶上",“在荷塘的四周,只有杨柳的丰姿,便在烟雾里

也辨得出”。

描写景物所选用的意象大多与“美女”有关,或许说明了朱自

清先生心中的情结,那心中颇不宁静的原因,渴望拥有像“荷” 一样的冰清玉洁的“一个艺术的女人”。

朱自清先生在文章的后半部分引用《采莲赋》和《西洲曲》,

通过回想南朝采莲盛事,实质上虚构了一场精神之旅,折射出他 对现实婚姻带来的孤独寂寞的不满与否定,表达了朱自清先生对 爱情向往,也是对因父母之命的婚姻而错过的恋爱季节的无奈与 感 伤 。

三,开头和结尾,两次写到妻子,暗含不满与失落。

文章的开头: "妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌"。 满月的初夏,在朦胧的月光、宁静美妙的月色下,望着妻儿渐入 梦乡,这是一幅“其乐融融”的景象啊,作为丈夫,作为父亲, 应该感到幸福的呀!可是,却不知道为什么,不经意间,触动了 朱自清先生那根敏感的神经,“心里颇不宁静”,妻却一点也不 知道,二人的心理距离是多么遥远,又是多么的悲哀。

因此决定出去走一走,理一理情感世界里的一堆乱麻,去寻

找“好像是我的一片天地,去做“一个自由的人”,做“一个什 么都可以想的人”!

结尾处:“我且受用这无边的荷香月色好了”,心里想着江 南采莲的女子, “猛一抬头,不觉已是自家的门前……妻已睡熟 好久了"。

我不在家,却知道“妻已睡熟好久了”。我了解妻子,但是

妻子不了解我,我和她“好久”没有话谈了,没有共同的语言已 经“好久了”;没有情感上的交流也已经“好久了”;一潭死水 的情感生活也已经“好久了” ……

朱自清先生是多么渴望有一个“艺术的女人”,如仙女下凡,

和他共赏荷塘美景,共享缕缕荷香,但“热闹是他们的,我什么 也没有。"

那是一个热闹的季节,更是一个风流的季节!这“热闹”,这 “风流”,原本应该是妻子给我的呀,可“妻已经睡熟好久了”。 看似轻描淡写,实则暗含万千感慨——夫妻二人的情感是多么苍 白,形同陌路。

孙绍振教授说:“《荷塘月色》的苦闷不是政治性的,而是

伦理性的。”“这几天心里颇不宁静”是作者情感的起始点, 表 现出朱自清先生内心难以释怀的不愿提及的情结。

我认为是朱自清先生对现实的婚姻不满,却又无力摆脱, 即朱自清先生在文中所流露出来浓浓的哀愁和淡淡的喜悦,那复 杂矛盾的情感交织与碰撞。

谢谢欣赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读